纲要(上)第11课辽宋夏金元的经济与社会课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(上)第11课辽宋夏金元的经济与社会课件(共32张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-05 10:36:38 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

时移势迁,气象万千

辽宋夏金元的经济、社会、文化

钱穆先生说:“论中国古今社会之变,最要在宋代。宋以前,大体可称为古代中国,宋以后,乃为后代中国……故就宋代而言之,政治经济、社会人生,较之前代莫不有变。”

明代史家陈邦瞻说:“宇宙风气,其变之大者有三:鸿荒一变而为唐虞,以至于周,七国为极;再变而为汉,以至于唐,五季为极;宋其三变,而吾未睹其极也。”

时移势迁,气象万千

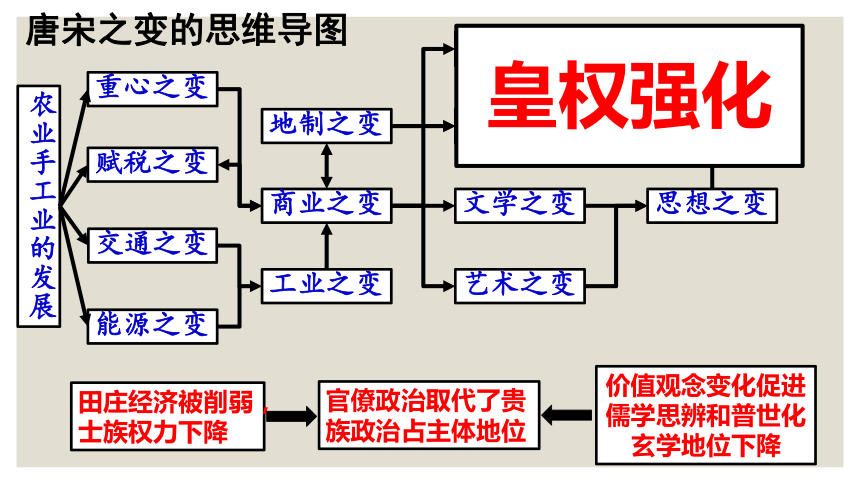

交通之变

能源之变

工业之变

赋税之变

商业之变

重心之变

地制之变

官制之变

律法之变

文学之变

思想之变

艺术之变

田庄经济被削弱,士族权力下降

官僚政治取代了贵族政治占主体地位

价值观念变化促进儒学思辨和普世化玄学地位下降

科举之变

唐宋之变的思维导图

皇权强化

农业手工业的发展

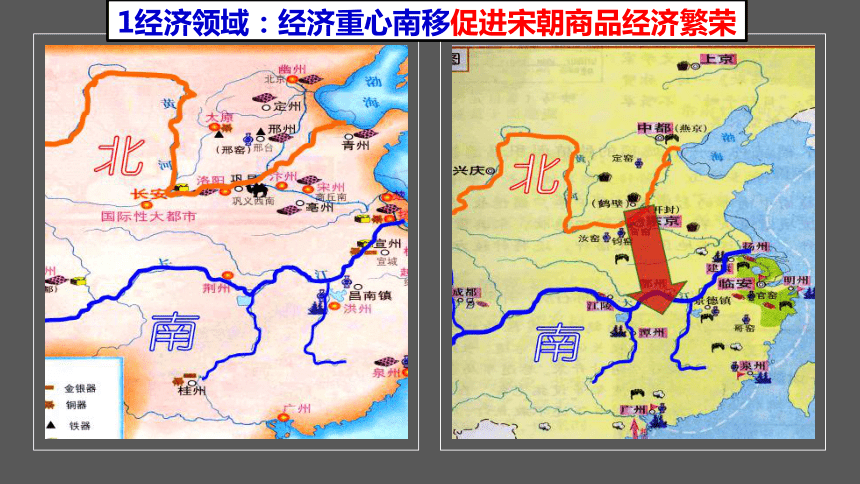

1经济领域:经济重心南移促进宋朝商品经济繁荣

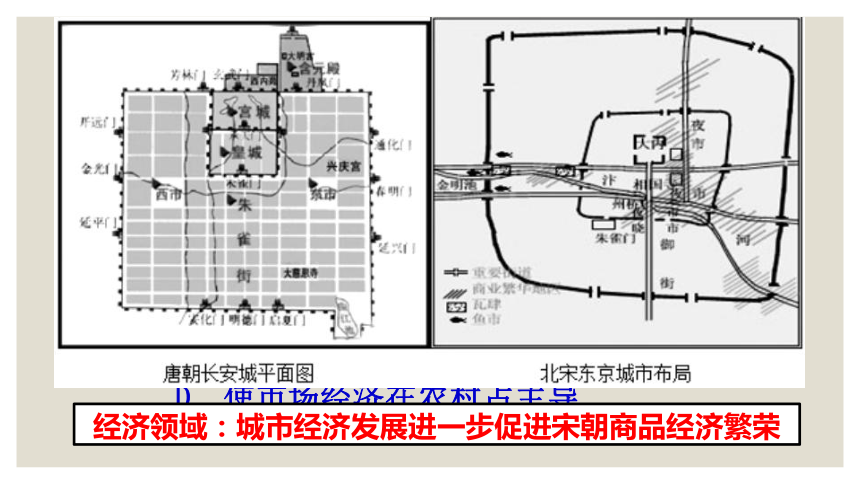

日本学者斯波义信认为,随着唐宋时期城市“坊市制”的崩溃,在“农村—农村市场—半农村城市—中小城市产生”的反复过程中,包括工商城市在内的城市经济网日益稠密,使农村经济走向依存于市场的方向。这说明,唐宋时期城市经济的变迁

A.促使城市功能完全经济化

B.使商品生产规模空前扩大

C.带动了社会经济的商品化

D.使市场经济在农村占主导

经济领域:城市经济发展进一步促进宋朝商品经济繁荣

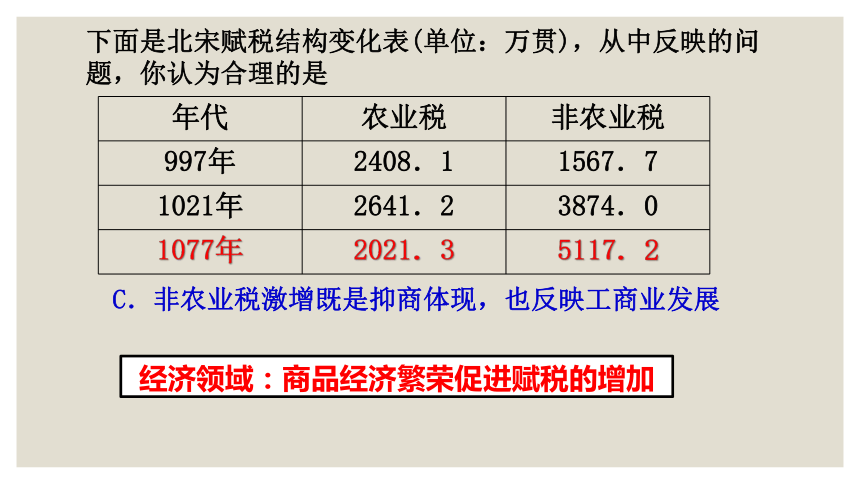

下面是北宋赋税结构变化表(单位:万贯),从中反映的问题,你认为合理的是

C.非农业税激增既是抑商体现,也反映工商业发展

年代 农业税 非农业税

997年 2408.1 1567.7

1021年 2641.2 3874.0

1077年 2021.3 5117.2

经济领域:商品经济繁荣促进赋税的增加

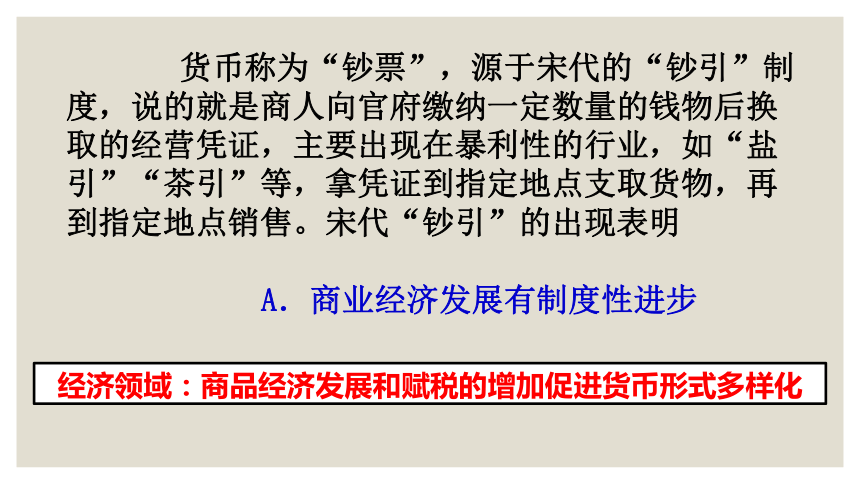

货币称为“钞票”,源于宋代的“钞引”制度,说的就是商人向官府缴纳一定数量的钱物后换取的经营凭证,主要出现在暴利性的行业,如“盐引”“茶引”等,拿凭证到指定地点支取货物,再到指定地点销售。宋代“钞引”的出现表明

A.商业经济发展有制度性进步

经济领域:商品经济发展和赋税的增加促进货币形式多样化

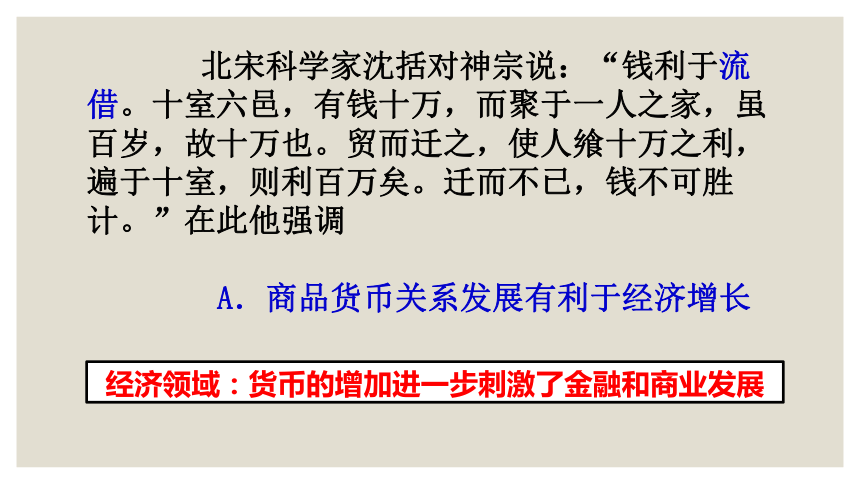

北宋科学家沈括对神宗说:“钱利于流借。十室六邑,有钱十万,而聚于一人之家,虽百岁,故十万也。贸而迁之,使人飨十万之利,遍于十室,则利百万矣。迁而不已,钱不可胜计。”在此他强调

A.商品货币关系发展有利于经济增长

经济领域:货币的增加进一步刺激了金融和商业发展

P61:根苗一发浩无际,万人鼓舞bai千人看,投泥泼du水愈光明,烁玉流金是精悍。南山栗林淅可息,北山顽矿何劳锻。为君铸作百炼刀,要斩长鲸为万段。

——苏轼(宋)《石炭行》

“从唐末到宋初,中国发生了可以称为燃料革命的一大事件,燃烧煤炭取得高热,并利用煤炭炼铁,使铁已有大量生产的可能。这就在世界史上出现了远东的优越地位。”

——宫崎市定(日)《中国的铁》

经济领域:能源之变促成了工业之变

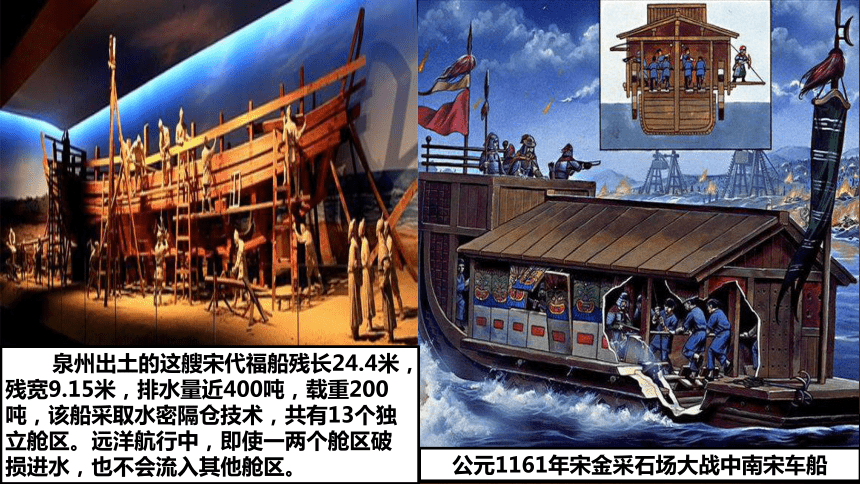

交通之变:运河和海洋构成的交通网的形成,中国已经和世界紧密联系起来,

一个由中国带动的世界市场和世界经济开始形成。

公元1161年宋金采石场大战中南宋车船

泉州出土的这艘宋代福船残长24.4米,残宽9.15米,排水量近400吨,载重200吨,该船采取水密隔仓技术,共有13个独立舱区。远洋航行中,即使一两个舱区破损进水,也不会流入其他舱区。

宋太祖的指导思想是“藏富于民”,不管土地兼并者如何富有,只要在大宋国土之内,通过赋税,最终会归国家所有。该政策

A.导致自耕农经济衰退

“富者有赀可以占田,贵者有力可以占田,而耕者之夫率属役富贵者矣。”

经济领域:国家政策的支持

商业之变引发地制之变(永佃制、包佃制)

经济领域:

材料一:“贫富无定势,田宅无定主,有钱则买,无钱则卖。”

——袁采《袁氏世范》

材料二:每户给户帖一纸,开具所佃田色步亩,四至著望,应纳租课。如将来典卖,听依系籍田法,请买印契,书填交易。

——《宋会要辑稿·食货》

北宋天圣五年(1027年),宋仁宗亲下诏书,规定:每年农田收获完毕,凡佃户不愿再租种地主土地者,可以自由离去,地主不准以任何理由强行留其佃耕。此规定的重要意义是

A.推动了租佃制度的发展

经济领域:租佃制的发展使人身依附关系进一步减弱

小结概括

伴随着商品经济的繁荣,在均田制下,被固着在土地上的小农,在入宋以后,不仅主户、客户均登上了国家户籍,而且多数户已经取得了迁徙自由和退佃自由。

以田庄经济为基础的门阀制度被严重虚弱,士族权力进一步衰弱。庶族地主地位进一步上升。所以,地制之变意味着社会各阶层都取得了横向流动的权利。(市民阶层)

历史学家萧功秦指出:“中国传统官僚集权社会的精英,主要是由地主、士绅与官僚这三个阶层角色构成的……自隋唐以来迄至近代,传统中国与其他国家相比,一个显著的特点是,上述这三个社会阶层之间存在着相对频繁的横向流动”。

材料中“三个社会阶层之间存在着相对频繁的横向流动。”是通过什么方式来实现的?

选官制度

政治领域:

唐世科举之柄,颛付之主司,仍不糊名。又有交朋之厚者为之助,谓之通榜,故其取人也畏于讥议,多公而审。亦有胁于权势,或挠于亲故,或累于子弟,皆常情所不能免者。

——洪迈(南宋)《容斋随笔》

国家乃专以辞赋取进士,以儒义取诸科,士皆舍大方而趋小道,虽济济盈庭,求有才有识者十无一二。况天下危困,乏人如此;将何以救?在乎教以经济之业,取以经济之才(范仲淹所谓“经济”,指经国济民)。

——范仲淹(北宋)《答手诏条陈十事》

读表1,这一现象反映了

表1 唐、五代、宋三个时期官员出身统计

D.唐宋社会门第的颓势

朝代 名族子弟 中等家庭 寒族 其他

唐 53.2% 14.5% 13.8% 18.5%

五代 9.8% 26.1% 50.0% 14.1%

宋 3.2% 28.0% 46.1% 22.7%

科举制的扩展鼓励那些新富起来的人在教育上多投资,对教师和书籍的需求增长

小结概括

这些变化使原本那些因商品经济发展、土地流转加速等原因造成的社会各等级间的横向流动在宋代科举制的推动和影响下进一步朝着纵向流动并制度化。

柏杨先生用以下图示说明唐宋两代的社会结构。导致统治集团发生如下变化的原因是

C.科举制发展

政治领域:

材料: 宋代熙宁四年(1091 年)三月戊子,……神宗说:“更张法制,於士大夫诚多不悦,然於百姓何所不便?”文彦博的回答是: “为与士大夫治天下,非与百姓治天下也。 ”

—— 李焘《续资治通鉴》

“此所谓士大夫,指言内外在官之人。”

——《资治通鉴》

著名学者工学泰指出,“士大夫”的含义在唐宋之际发生了很大的变化。唐朝及其以前,“士大夫”中的“大夫”和“士”是贵族的两个阶层,宋代之后的“士大夫”的含义是“文人士大夫”,是普通民众中的精英。唐宋之际“士大夫”含义的变化是由于

B.科举制的发展和完善

科举制的发展和完善促进士大的含义从世家大族向平民精英转变

唐宋期间,中国古代立法呈现出从律令格式到敕令格式的转变,也就是皇帝命令文书的敕和赦文(皇帝的赦免诏书)具有了立法意义。这反映了

D.皇权专制进一步加强

科举制的发展和完善促使对皇权的牵制力量衰弱。

日本历史学者堀敏一在《唐宋间的变革和宋代社会》中说:“宋代的地方行政中最高行政区划是‘路’,在此设置转运使、安抚使、提点刑狱等,分别掌控民政、财政、军政及司法。同样,宋在路的下级行政区划中设立通判,使其与知事具有同等地位,以便监视。”该学者旨在说明

A.宋朝的专制主义集权制度得到了加强

科举制的发展和完善促使皇帝可以在地方委派大量官员进行互相牵制和分散权力。

中国古代的政治体制,在唐宋间发生了巨大变革;在宋代贵族政治完成了向官僚政治的转化。

门阀政治下,皇权与士族在利益互补基础上维持着政治微妙平衡,伴随科举制度的改革,大批庶族地主被吸收进士大夫的队伍中,当他们在政府中取代士族时,由士族政治领袖所提供的对王室权威的制衡丧失了。高度的中央集权和文官化,使王朝免于内争的同时,也促进了独裁统治。

此外宋朝宰相的职权进一步朝着掌管具体政务的方向发展,以宰相职权的分化为核心的制度得以建立。

小结概括

学术文艺的性质亦有明显变化,经学由重师法、疏不破注变为疑古,以己意解经;文学由注重形式的四六体演变为自由表现的散文体,诗、词、曲等亦都由注重形式转为自己发挥。总而言之,贵族式的文学一变而为庶民式的文学,音乐、艺术等亦莫不如此。

——内藤湖南:《概括的唐宋时代观》

文学领域

北宋时,民间娱乐场所需要大量歌词,士大夫的词作便通过各种途径流传民间。……“教坊乐工,每得新腔,必求永(柳永)为辞,始行于世。于是声传一时。”这说明

D.文学平民化、世俗化趋势

文学从“雅”到“俗”的转变时期

绘画方面:以五代为分界,以前的壁画大多强调传统风格,以后的水墨画则采用表现自己意志的自由方法;

音乐方面:唐代以舞乐为主,乐律重形式。宋代以后,随着杂剧的流行,通俗艺术较盛,品味较古的音乐下降,变得单纯以平民趣味为依归等。

艺术领域

此图备受史学家的关注。主要是因为它反映了

B.当时城市商业经济繁荣

据宋《图画见闻志》载:“古名士画金童玉女及神仙星官中有妇人形相者,貌虽端严,神必清古,自有威重俨然之色……。今之画者但贵其娉丽之容,是取悦于众目,不达画之理趣也。”该言论旨在

C.强调绘画应涵伦理意趣

艺术从“雅”到“俗”的转变时期

宋代绘画深受理学思想影响。李公麟画马,则对名马细心观察、研究,直至有人疑其取走了马之魂魄:无疑工画草虫,自少时便取草虫,笼而观之,穷昼夜不厌:文同画竹,于竹林之间,朝夕游走。这段材料蕴含的理学思想是

B.“格物致知”

绘画的世俗化和理学互相影响

唐型文化是一种相对粗放、外倾、色调浓烈的开放型文化,表现出一种外向、粗犷、瑰丽、豪华的特色。

宋型文化是一种相对封闭、内倾、色调淡雅的文化类型,表现出一种内省、精致、雅致的特色。

材料:

朱熹编著《四书集注》,用理学思想重新解释《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》,使理学透过“四书”而深入人心。他编著《小学集注》,旨在教育青少年遵循“三纲五常”的道德规范。他编著《论语训蒙口义》、《童蒙须知》,对儿童的衣着、语言、行为、读书、写字、饮食等方面的习惯,都提出了道德性的行为规范。

——樊树志《国史概要》

思想领域

根据葛兆光先生的说法,(理学)思想成为原则、规则而进入民众生活,生存已久,它就日用而不知地成为常识,任何违背常识的行为都将成为错误甚至罪孽。对材料中现象,理解正确的是

D.宋明理学世俗化的社会影响

朱熹对后世影响最大的并非上述深奥的哲理,而是通俗的儒学教化。他把《大学》中的“格物致知,正心诚意,修身齐家,治国平天下”,加以具体化、通俗化,自上而下地构建一套周密的社会秩序,建立一个理想的社会。这对推动儒学的普及化、通俗化起到很大作用。

小结概括

某时代社会发生巨大变化:婚姻“不问阀阅”,科举“不闻世家”,儒学走向“世俗化” ,教育“广开来路”,社交“不限士庶”,文学从“雅”到“俗”,绘画从宗教画、政治画为主到山水画、花鸟画为主。出现这一变化的主要原因是

A.商品经济的发展

唐宋是同质社会,都以自然经济立国……但宋代工商业特别是城市经济和海外贸易获得前所未有的发展。加以自晚唐以降,契约租佃经济取代中古田制经济;经济重心从黄河流域加速向长江流域、特别是向东南沿海地区转移;在这些因素的共同作用下,长期运行在大陆帝国轨道上的汉唐王朝至宋代开始,表现出一定程度的向海洋发展的趋势。工商业文明因子的生长和向海洋发展路向的出现,相对于农业文明来说,都是与自然经济对立的异质因素。材料旨在说明:

D.宋朝开始透露近代曙光

美国历史学家包弼德在《唐宋转型的反思——以思想的变化为主》中认为宋代标志着中国历史现代性的开端,但同时也出现了逆现代性的因素。以下属于宋代“逆现代性”的表现的是

C.士族政治领袖所提供的对王室权威的制衡丧失

工商

之变

官制之变

思想之变

唐宋之变的思维导图

能源之变

交通之变

地制之变

赋税之变

科举之变

律法之变

文学之变

艺术之变

田庄经济被削弱,士族权力下降

官僚政治取代了贵族政治占主体地位

价值观念变化促进儒学思辨和普世化玄学地位下降

重心之变

皇权

强化

时移势迁,气象万千

辽宋夏金元的经济、社会、文化

钱穆先生说:“论中国古今社会之变,最要在宋代。宋以前,大体可称为古代中国,宋以后,乃为后代中国……故就宋代而言之,政治经济、社会人生,较之前代莫不有变。”

明代史家陈邦瞻说:“宇宙风气,其变之大者有三:鸿荒一变而为唐虞,以至于周,七国为极;再变而为汉,以至于唐,五季为极;宋其三变,而吾未睹其极也。”

时移势迁,气象万千

交通之变

能源之变

工业之变

赋税之变

商业之变

重心之变

地制之变

官制之变

律法之变

文学之变

思想之变

艺术之变

田庄经济被削弱,士族权力下降

官僚政治取代了贵族政治占主体地位

价值观念变化促进儒学思辨和普世化玄学地位下降

科举之变

唐宋之变的思维导图

皇权强化

农业手工业的发展

1经济领域:经济重心南移促进宋朝商品经济繁荣

日本学者斯波义信认为,随着唐宋时期城市“坊市制”的崩溃,在“农村—农村市场—半农村城市—中小城市产生”的反复过程中,包括工商城市在内的城市经济网日益稠密,使农村经济走向依存于市场的方向。这说明,唐宋时期城市经济的变迁

A.促使城市功能完全经济化

B.使商品生产规模空前扩大

C.带动了社会经济的商品化

D.使市场经济在农村占主导

经济领域:城市经济发展进一步促进宋朝商品经济繁荣

下面是北宋赋税结构变化表(单位:万贯),从中反映的问题,你认为合理的是

C.非农业税激增既是抑商体现,也反映工商业发展

年代 农业税 非农业税

997年 2408.1 1567.7

1021年 2641.2 3874.0

1077年 2021.3 5117.2

经济领域:商品经济繁荣促进赋税的增加

货币称为“钞票”,源于宋代的“钞引”制度,说的就是商人向官府缴纳一定数量的钱物后换取的经营凭证,主要出现在暴利性的行业,如“盐引”“茶引”等,拿凭证到指定地点支取货物,再到指定地点销售。宋代“钞引”的出现表明

A.商业经济发展有制度性进步

经济领域:商品经济发展和赋税的增加促进货币形式多样化

北宋科学家沈括对神宗说:“钱利于流借。十室六邑,有钱十万,而聚于一人之家,虽百岁,故十万也。贸而迁之,使人飨十万之利,遍于十室,则利百万矣。迁而不已,钱不可胜计。”在此他强调

A.商品货币关系发展有利于经济增长

经济领域:货币的增加进一步刺激了金融和商业发展

P61:根苗一发浩无际,万人鼓舞bai千人看,投泥泼du水愈光明,烁玉流金是精悍。南山栗林淅可息,北山顽矿何劳锻。为君铸作百炼刀,要斩长鲸为万段。

——苏轼(宋)《石炭行》

“从唐末到宋初,中国发生了可以称为燃料革命的一大事件,燃烧煤炭取得高热,并利用煤炭炼铁,使铁已有大量生产的可能。这就在世界史上出现了远东的优越地位。”

——宫崎市定(日)《中国的铁》

经济领域:能源之变促成了工业之变

交通之变:运河和海洋构成的交通网的形成,中国已经和世界紧密联系起来,

一个由中国带动的世界市场和世界经济开始形成。

公元1161年宋金采石场大战中南宋车船

泉州出土的这艘宋代福船残长24.4米,残宽9.15米,排水量近400吨,载重200吨,该船采取水密隔仓技术,共有13个独立舱区。远洋航行中,即使一两个舱区破损进水,也不会流入其他舱区。

宋太祖的指导思想是“藏富于民”,不管土地兼并者如何富有,只要在大宋国土之内,通过赋税,最终会归国家所有。该政策

A.导致自耕农经济衰退

“富者有赀可以占田,贵者有力可以占田,而耕者之夫率属役富贵者矣。”

经济领域:国家政策的支持

商业之变引发地制之变(永佃制、包佃制)

经济领域:

材料一:“贫富无定势,田宅无定主,有钱则买,无钱则卖。”

——袁采《袁氏世范》

材料二:每户给户帖一纸,开具所佃田色步亩,四至著望,应纳租课。如将来典卖,听依系籍田法,请买印契,书填交易。

——《宋会要辑稿·食货》

北宋天圣五年(1027年),宋仁宗亲下诏书,规定:每年农田收获完毕,凡佃户不愿再租种地主土地者,可以自由离去,地主不准以任何理由强行留其佃耕。此规定的重要意义是

A.推动了租佃制度的发展

经济领域:租佃制的发展使人身依附关系进一步减弱

小结概括

伴随着商品经济的繁荣,在均田制下,被固着在土地上的小农,在入宋以后,不仅主户、客户均登上了国家户籍,而且多数户已经取得了迁徙自由和退佃自由。

以田庄经济为基础的门阀制度被严重虚弱,士族权力进一步衰弱。庶族地主地位进一步上升。所以,地制之变意味着社会各阶层都取得了横向流动的权利。(市民阶层)

历史学家萧功秦指出:“中国传统官僚集权社会的精英,主要是由地主、士绅与官僚这三个阶层角色构成的……自隋唐以来迄至近代,传统中国与其他国家相比,一个显著的特点是,上述这三个社会阶层之间存在着相对频繁的横向流动”。

材料中“三个社会阶层之间存在着相对频繁的横向流动。”是通过什么方式来实现的?

选官制度

政治领域:

唐世科举之柄,颛付之主司,仍不糊名。又有交朋之厚者为之助,谓之通榜,故其取人也畏于讥议,多公而审。亦有胁于权势,或挠于亲故,或累于子弟,皆常情所不能免者。

——洪迈(南宋)《容斋随笔》

国家乃专以辞赋取进士,以儒义取诸科,士皆舍大方而趋小道,虽济济盈庭,求有才有识者十无一二。况天下危困,乏人如此;将何以救?在乎教以经济之业,取以经济之才(范仲淹所谓“经济”,指经国济民)。

——范仲淹(北宋)《答手诏条陈十事》

读表1,这一现象反映了

表1 唐、五代、宋三个时期官员出身统计

D.唐宋社会门第的颓势

朝代 名族子弟 中等家庭 寒族 其他

唐 53.2% 14.5% 13.8% 18.5%

五代 9.8% 26.1% 50.0% 14.1%

宋 3.2% 28.0% 46.1% 22.7%

科举制的扩展鼓励那些新富起来的人在教育上多投资,对教师和书籍的需求增长

小结概括

这些变化使原本那些因商品经济发展、土地流转加速等原因造成的社会各等级间的横向流动在宋代科举制的推动和影响下进一步朝着纵向流动并制度化。

柏杨先生用以下图示说明唐宋两代的社会结构。导致统治集团发生如下变化的原因是

C.科举制发展

政治领域:

材料: 宋代熙宁四年(1091 年)三月戊子,……神宗说:“更张法制,於士大夫诚多不悦,然於百姓何所不便?”文彦博的回答是: “为与士大夫治天下,非与百姓治天下也。 ”

—— 李焘《续资治通鉴》

“此所谓士大夫,指言内外在官之人。”

——《资治通鉴》

著名学者工学泰指出,“士大夫”的含义在唐宋之际发生了很大的变化。唐朝及其以前,“士大夫”中的“大夫”和“士”是贵族的两个阶层,宋代之后的“士大夫”的含义是“文人士大夫”,是普通民众中的精英。唐宋之际“士大夫”含义的变化是由于

B.科举制的发展和完善

科举制的发展和完善促进士大的含义从世家大族向平民精英转变

唐宋期间,中国古代立法呈现出从律令格式到敕令格式的转变,也就是皇帝命令文书的敕和赦文(皇帝的赦免诏书)具有了立法意义。这反映了

D.皇权专制进一步加强

科举制的发展和完善促使对皇权的牵制力量衰弱。

日本历史学者堀敏一在《唐宋间的变革和宋代社会》中说:“宋代的地方行政中最高行政区划是‘路’,在此设置转运使、安抚使、提点刑狱等,分别掌控民政、财政、军政及司法。同样,宋在路的下级行政区划中设立通判,使其与知事具有同等地位,以便监视。”该学者旨在说明

A.宋朝的专制主义集权制度得到了加强

科举制的发展和完善促使皇帝可以在地方委派大量官员进行互相牵制和分散权力。

中国古代的政治体制,在唐宋间发生了巨大变革;在宋代贵族政治完成了向官僚政治的转化。

门阀政治下,皇权与士族在利益互补基础上维持着政治微妙平衡,伴随科举制度的改革,大批庶族地主被吸收进士大夫的队伍中,当他们在政府中取代士族时,由士族政治领袖所提供的对王室权威的制衡丧失了。高度的中央集权和文官化,使王朝免于内争的同时,也促进了独裁统治。

此外宋朝宰相的职权进一步朝着掌管具体政务的方向发展,以宰相职权的分化为核心的制度得以建立。

小结概括

学术文艺的性质亦有明显变化,经学由重师法、疏不破注变为疑古,以己意解经;文学由注重形式的四六体演变为自由表现的散文体,诗、词、曲等亦都由注重形式转为自己发挥。总而言之,贵族式的文学一变而为庶民式的文学,音乐、艺术等亦莫不如此。

——内藤湖南:《概括的唐宋时代观》

文学领域

北宋时,民间娱乐场所需要大量歌词,士大夫的词作便通过各种途径流传民间。……“教坊乐工,每得新腔,必求永(柳永)为辞,始行于世。于是声传一时。”这说明

D.文学平民化、世俗化趋势

文学从“雅”到“俗”的转变时期

绘画方面:以五代为分界,以前的壁画大多强调传统风格,以后的水墨画则采用表现自己意志的自由方法;

音乐方面:唐代以舞乐为主,乐律重形式。宋代以后,随着杂剧的流行,通俗艺术较盛,品味较古的音乐下降,变得单纯以平民趣味为依归等。

艺术领域

此图备受史学家的关注。主要是因为它反映了

B.当时城市商业经济繁荣

据宋《图画见闻志》载:“古名士画金童玉女及神仙星官中有妇人形相者,貌虽端严,神必清古,自有威重俨然之色……。今之画者但贵其娉丽之容,是取悦于众目,不达画之理趣也。”该言论旨在

C.强调绘画应涵伦理意趣

艺术从“雅”到“俗”的转变时期

宋代绘画深受理学思想影响。李公麟画马,则对名马细心观察、研究,直至有人疑其取走了马之魂魄:无疑工画草虫,自少时便取草虫,笼而观之,穷昼夜不厌:文同画竹,于竹林之间,朝夕游走。这段材料蕴含的理学思想是

B.“格物致知”

绘画的世俗化和理学互相影响

唐型文化是一种相对粗放、外倾、色调浓烈的开放型文化,表现出一种外向、粗犷、瑰丽、豪华的特色。

宋型文化是一种相对封闭、内倾、色调淡雅的文化类型,表现出一种内省、精致、雅致的特色。

材料:

朱熹编著《四书集注》,用理学思想重新解释《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》,使理学透过“四书”而深入人心。他编著《小学集注》,旨在教育青少年遵循“三纲五常”的道德规范。他编著《论语训蒙口义》、《童蒙须知》,对儿童的衣着、语言、行为、读书、写字、饮食等方面的习惯,都提出了道德性的行为规范。

——樊树志《国史概要》

思想领域

根据葛兆光先生的说法,(理学)思想成为原则、规则而进入民众生活,生存已久,它就日用而不知地成为常识,任何违背常识的行为都将成为错误甚至罪孽。对材料中现象,理解正确的是

D.宋明理学世俗化的社会影响

朱熹对后世影响最大的并非上述深奥的哲理,而是通俗的儒学教化。他把《大学》中的“格物致知,正心诚意,修身齐家,治国平天下”,加以具体化、通俗化,自上而下地构建一套周密的社会秩序,建立一个理想的社会。这对推动儒学的普及化、通俗化起到很大作用。

小结概括

某时代社会发生巨大变化:婚姻“不问阀阅”,科举“不闻世家”,儒学走向“世俗化” ,教育“广开来路”,社交“不限士庶”,文学从“雅”到“俗”,绘画从宗教画、政治画为主到山水画、花鸟画为主。出现这一变化的主要原因是

A.商品经济的发展

唐宋是同质社会,都以自然经济立国……但宋代工商业特别是城市经济和海外贸易获得前所未有的发展。加以自晚唐以降,契约租佃经济取代中古田制经济;经济重心从黄河流域加速向长江流域、特别是向东南沿海地区转移;在这些因素的共同作用下,长期运行在大陆帝国轨道上的汉唐王朝至宋代开始,表现出一定程度的向海洋发展的趋势。工商业文明因子的生长和向海洋发展路向的出现,相对于农业文明来说,都是与自然经济对立的异质因素。材料旨在说明:

D.宋朝开始透露近代曙光

美国历史学家包弼德在《唐宋转型的反思——以思想的变化为主》中认为宋代标志着中国历史现代性的开端,但同时也出现了逆现代性的因素。以下属于宋代“逆现代性”的表现的是

C.士族政治领袖所提供的对王室权威的制衡丧失

工商

之变

官制之变

思想之变

唐宋之变的思维导图

能源之变

交通之变

地制之变

赋税之变

科举之变

律法之变

文学之变

艺术之变

田庄经济被削弱,士族权力下降

官僚政治取代了贵族政治占主体地位

价值观念变化促进儒学思辨和普世化玄学地位下降

重心之变

皇权

强化

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进