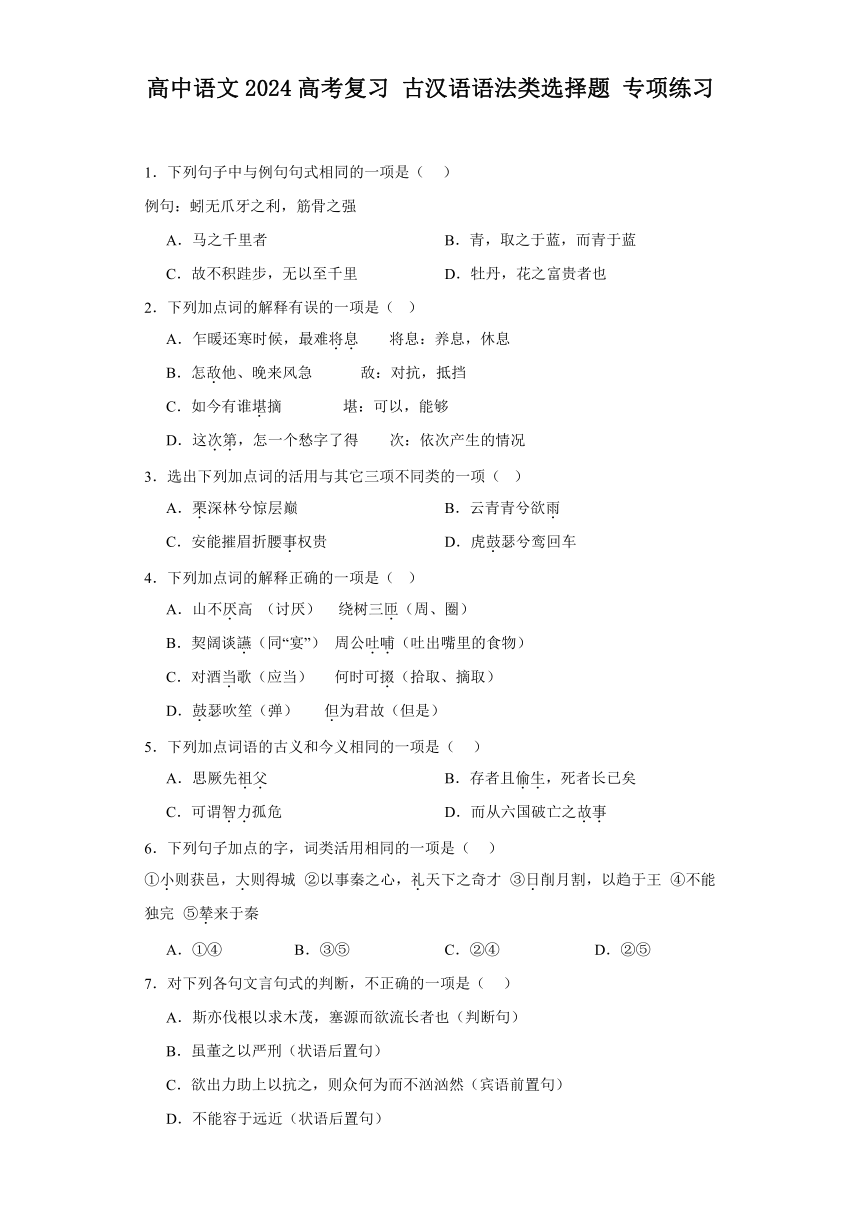

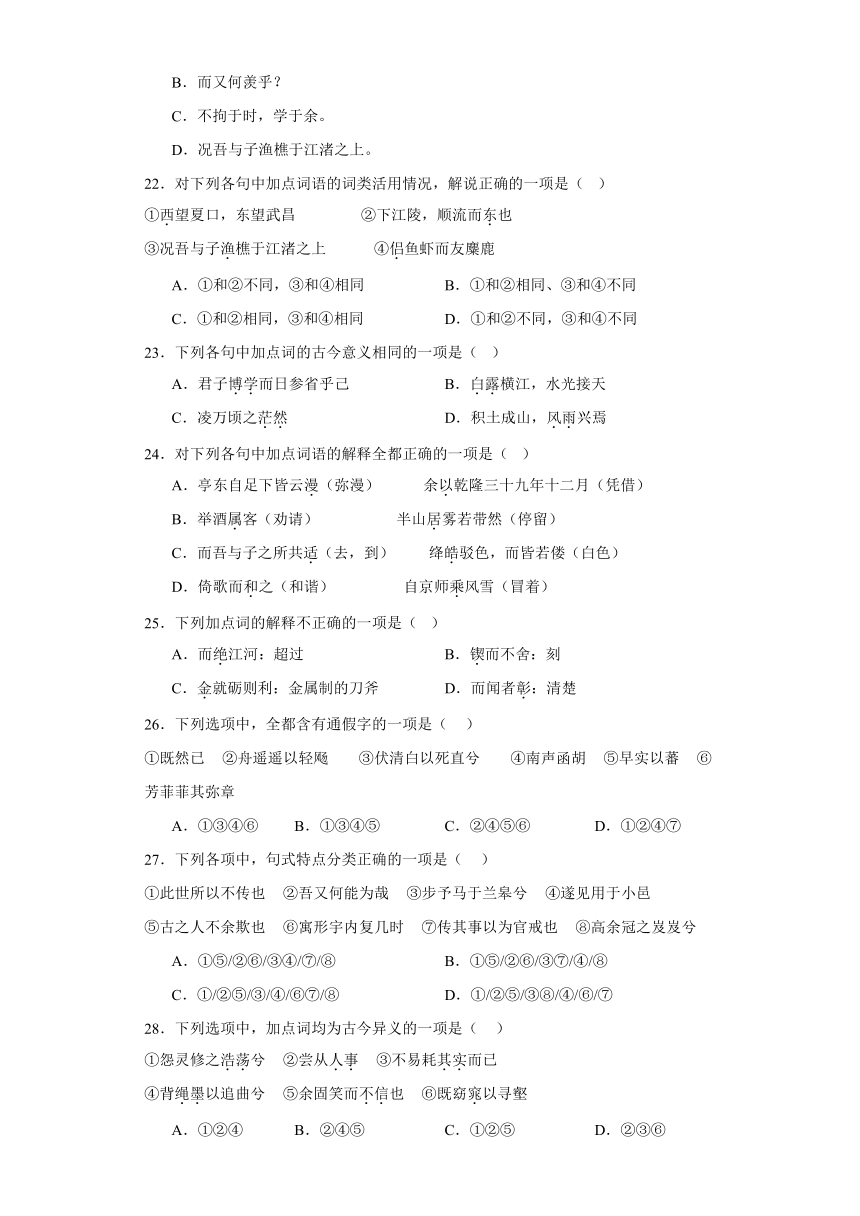

高中语文2024高考复习 古汉语语法类选择题 专项练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 高中语文2024高考复习 古汉语语法类选择题 专项练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 45.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-01 22:26:07 | ||

图片预览

文档简介

高中语文2024高考复习 古汉语语法类选择题 专项练习

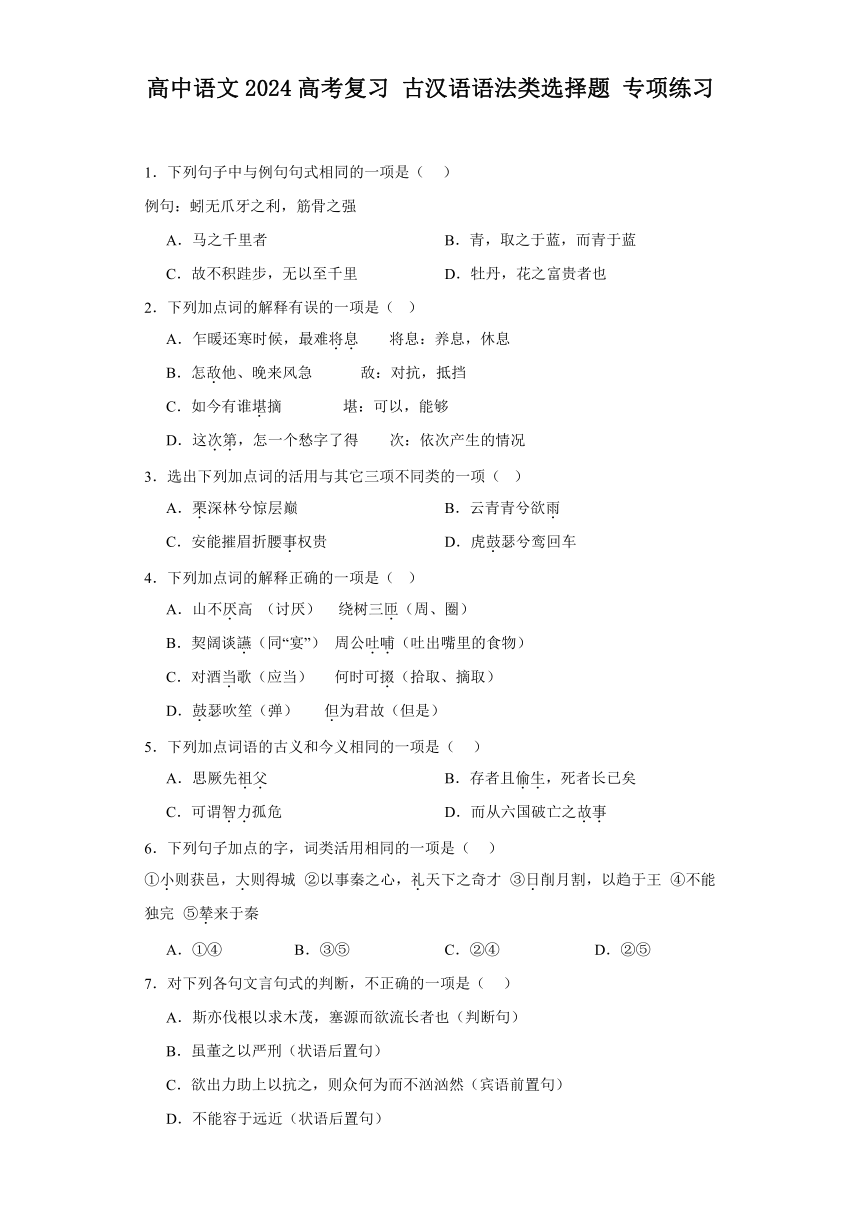

1.下列句子中与例句句式相同的一项是( )

例句:蚓无爪牙之利,筋骨之强

A.马之千里者 B.青,取之于蓝,而青于蓝

C.故不积跬步,无以至千里 D.牡丹,花之富贵者也

2.下列加点词的解释有误的一项是( )

A.乍暖还寒时候,最难将息 将息:养息,休息

B.怎敌他、晚来风急 敌:对抗,抵挡

C.如今有谁堪摘 堪:可以,能够

D.这次第,怎一个愁字了得 次:依次产生的情况

3.选出下列加点词的活用与其它三项不同类的一项( )

A.栗深林兮惊层巅 B.云青青兮欲雨

C.安能摧眉折腰事权贵 D.虎鼓瑟兮鸾回车

4.下列加点词的解释正确的一项是( )

A.山不厌高 (讨厌) 绕树三匝(周、圈)

B.契阔谈讌(同“宴”) 周公吐哺(吐出嘴里的食物)

C.对酒当歌(应当) 何时可掇(拾取、摘取)

D.鼓瑟吹笙(弹) 但为君故(但是)

5.下列加点词语的古义和今义相同的一项是( )

A.思厥先祖父 B.存者且偷生,死者长已矣

C.可谓智力孤危 D.而从六国破亡之故事

6.下列句子加点的字,词类活用相同的一项是( )

①小则获邑,大则得城 ②以事秦之心,礼天下之奇才 ③日削月割,以趋于王 ④不能独完 ⑤辇来于秦

A.①④ B.③⑤ C.②④ D.②⑤

7.对下列各句文言句式的判断,不正确的一项是( )

A.斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也(判断句)

B.虽董之以严刑(状语后置句)

C.欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然(宾语前置句)

D.不能容于远近(状语后置句)

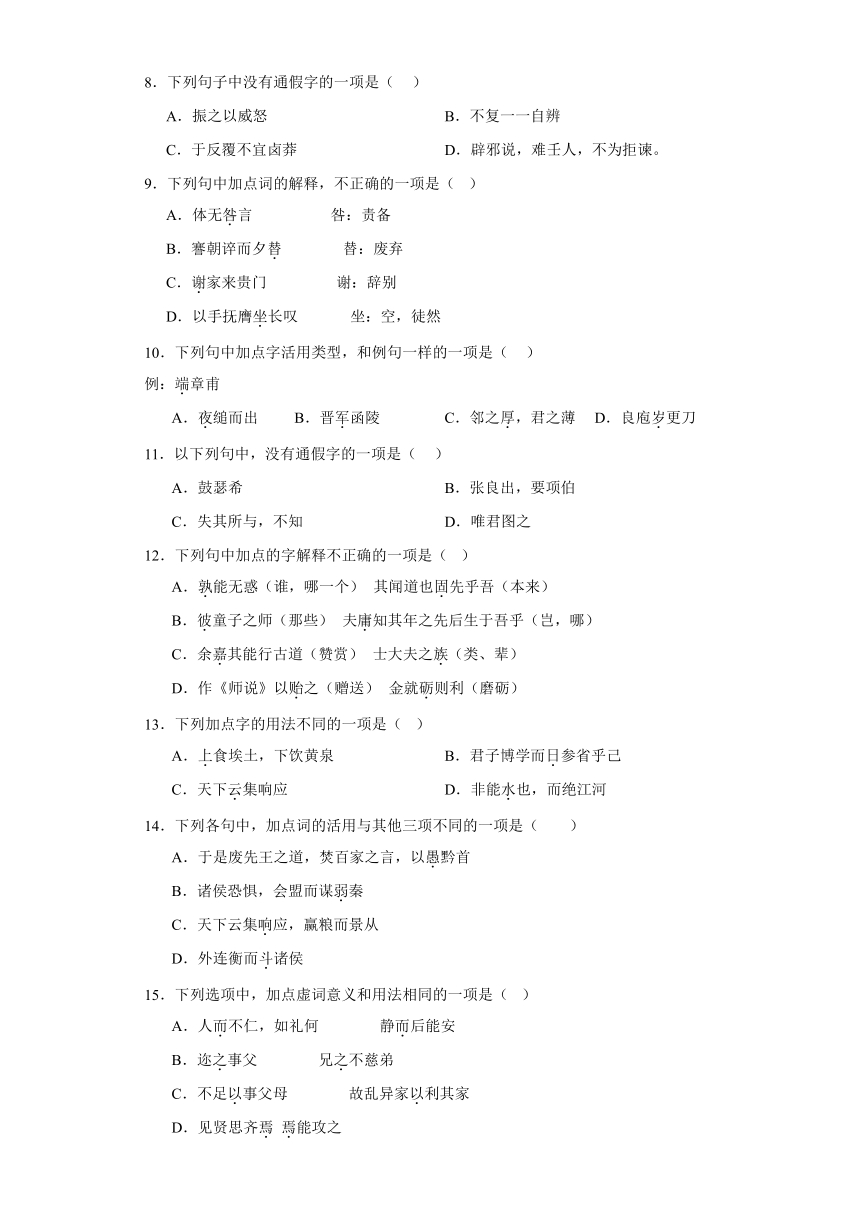

8.下列句子中没有通假字的一项是( )

A.振之以威怒 B.不复一一自辨

C.于反覆不宜卤莽 D.辟邪说,难壬人,不为拒谏。

9.下列句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.体无咎言 咎:责备

B.謇朝谇而夕替 替:废弃

C.谢家来贵门 谢:辞别

D.以手抚膺坐长叹 坐:空,徒然

10.下列句中加点字活用类型,和例句一样的一项是( )

例:端章甫

A.夜缒而出 B.晋军函陵 C.邻之厚,君之薄 D.良庖岁更刀

11.以下列句中,没有通假字的一项是( )

A.鼓瑟希 B.张良出,要项伯

C.失其所与,不知 D.唯君图之

12.下列句中加点的字解释不正确的一项是( )

A.孰能无惑(谁,哪一个) 其闻道也固先乎吾(本来)

B.彼童子之师(那些) 夫庸知其年之先后生于吾乎(岂,哪)

C.余嘉其能行古道(赞赏) 士大夫之族(类、辈)

D.作《师说》以贻之(赠送) 金就砺则利(磨砺)

13.下列加点字的用法不同的一项是( )

A.上食埃土,下饮黄泉 B.君子博学而日参省乎己

C.天下云集响应 D.非能水也,而绝江河

14.下列各句中,加点词的活用与其他三项不同的一项是( )

A.于是废先王之道,焚百家之言,以愚黔首

B.诸侯恐惧,会盟而谋弱秦

C.天下云集响应,赢粮而景从

D.外连衡而斗诸侯

15.下列选项中,加点虚词意义和用法相同的一项是( )

A.人而不仁,如礼何 静而后能安

B.迩之事父 兄之不慈弟

C.不足以事父母 故乱异家以利其家

D.见贤思齐焉 焉能攻之

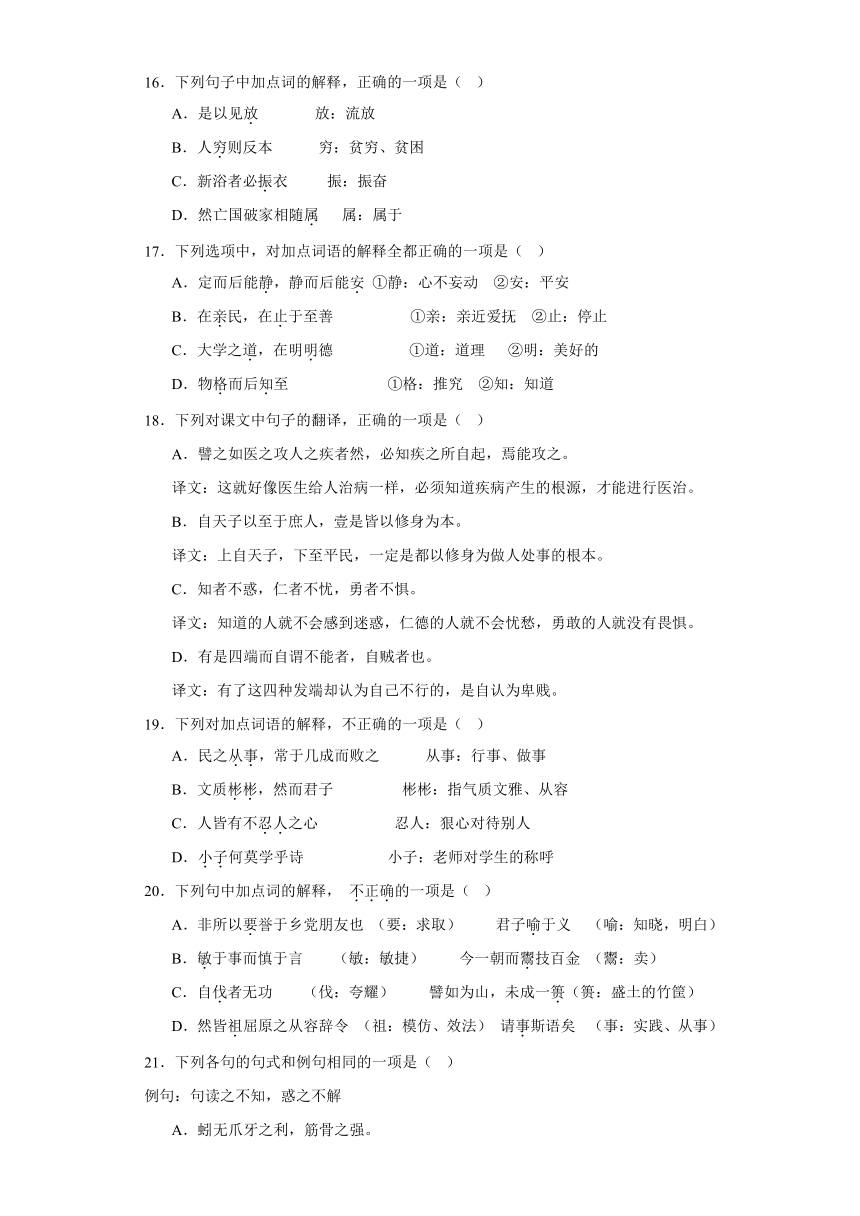

16.下列句子中加点词的解释,正确的一项是( )

A.是以见放 放:流放

B.人穷则反本 穷:贫穷、贫困

C.新浴者必振衣 振:振奋

D.然亡国破家相随属 属:属于

17.下列选项中,对加点词语的解释全都正确的一项是( )

A.定而后能静,静而后能安 ①静:心不妄动 ②安:平安

B.在亲民,在止于至善 ①亲:亲近爱抚 ②止:停止

C.大学之道,在明明德 ①道:道理 ②明:美好的

D.物格而后知至 ①格:推究 ②知:知道

18.下列对课文中句子的翻译,正确的一项是( )

A.譬之如医之攻人之疾者然,必知疾之所自起,焉能攻之。

译文:这就好像医生给人治病一样,必须知道疾病产生的根源,才能进行医治。

B.自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

译文:上自天子,下至平民,一定是都以修身为做人处事的根本。

C.知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

译文:知道的人就不会感到迷惑,仁德的人就不会忧愁,勇敢的人就没有畏惧。

D.有是四端而自谓不能者,自贼者也。

译文:有了这四种发端却认为自己不行的,是自认为卑贱。

19.下列对加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.民之从事,常于几成而败之 从事:行事、做事

B.文质彬彬,然而君子 彬彬:指气质文雅、从容

C.人皆有不忍人之心 忍人:狠心对待别人

D.小子何莫学乎诗 小子:老师对学生的称呼

20.下列句中加点词的解释, 不正确的一项是( )

A.非所以要誉于乡党朋友也 (要:求取) 君子喻于义 (喻:知晓,明白)

B.敏于事而慎于言 (敏:敏捷) 今一朝而鬻技百金 (鬻:卖)

C.自伐者无功 (伐:夸耀) 譬如为山,未成一篑(篑:盛土的竹筐)

D.然皆祖屈原之从容辞令 (祖:模仿、效法) 请事斯语矣 (事:实践、从事)

21.下列各句的句式和例句相同的一项是( )

例句:句读之不知,惑之不解

A.蚓无爪牙之利,筋骨之强。

B.而又何羡乎?

C.不拘于时,学于余。

D.况吾与子渔樵于江渚之上。

22.对下列各句中加点词语的词类活用情况,解说正确的一项是( )

①西望夏口,东望武昌 ②下江陵,顺流而东也

③况吾与子渔樵于江渚之上 ④侣鱼虾而友麋鹿

A.①和②不同,③和④相同 B.①和②相同、③和④不同

C.①和②相同,③和④相同 D.①和②不同,③和④不同

23.下列各句中加点词的古今意义相同的一项是( )

A.君子博学而日参省乎己 B.白露横江,水光接天

C.凌万顷之茫然 D.积土成山,风雨兴焉

24.对下列各句中加点词语的解释全都正确的一项是( )

A.亭东自足下皆云漫(弥漫) 余以乾隆三十九年十二月(凭借)

B.举酒属客(劝请) 半山居雾若带然(停留)

C.而吾与子之所共适(去,到) 绛皓驳色,而皆若偻(白色)

D.倚歌而和之(和谐) 自京师乘风雪(冒着)

25.下列加点词的解释不正确的一项是( )

A.而绝江河:超过 B.锲而不舍:刻

C.金就砺则利:金属制的刀斧 D.而闻者彰:清楚

26.下列选项中,全都含有通假字的一项是( )

①既然已 ②舟遥遥以轻飏 ③伏清白以死直兮 ④南声函胡 ⑤早实以蕃 ⑥芳菲菲其弥章

A.①③④⑥ B.①③④⑤ C.②④⑤⑥ D.①②④⑦

27.下列各项中,句式特点分类正确的一项是( )

①此世所以不传也 ②吾又何能为哉 ③步予马于兰皋兮 ④遂见用于小邑

⑤古之人不余欺也 ⑥寓形宇内复几时 ⑦传其事以为官戒也 ⑧高余冠之岌岌兮

A.①⑤/②⑥/③④/⑦/⑧ B.①⑤/②⑥/③⑦/④/⑧

C.①/②⑤/③/④/⑥⑦/⑧ D.①/②⑤/③⑧/④/⑥/⑦

28.下列选项中,加点词均为古今异义的一项是( )

①怨灵修之浩荡兮 ②尝从人事 ③不易耗其实而已

④背绳墨以追曲兮 ⑤余固笑而不信也 ⑥既窈窕以寻壑

A.①②④ B.②④⑤ C.①②⑤ D.②③⑥

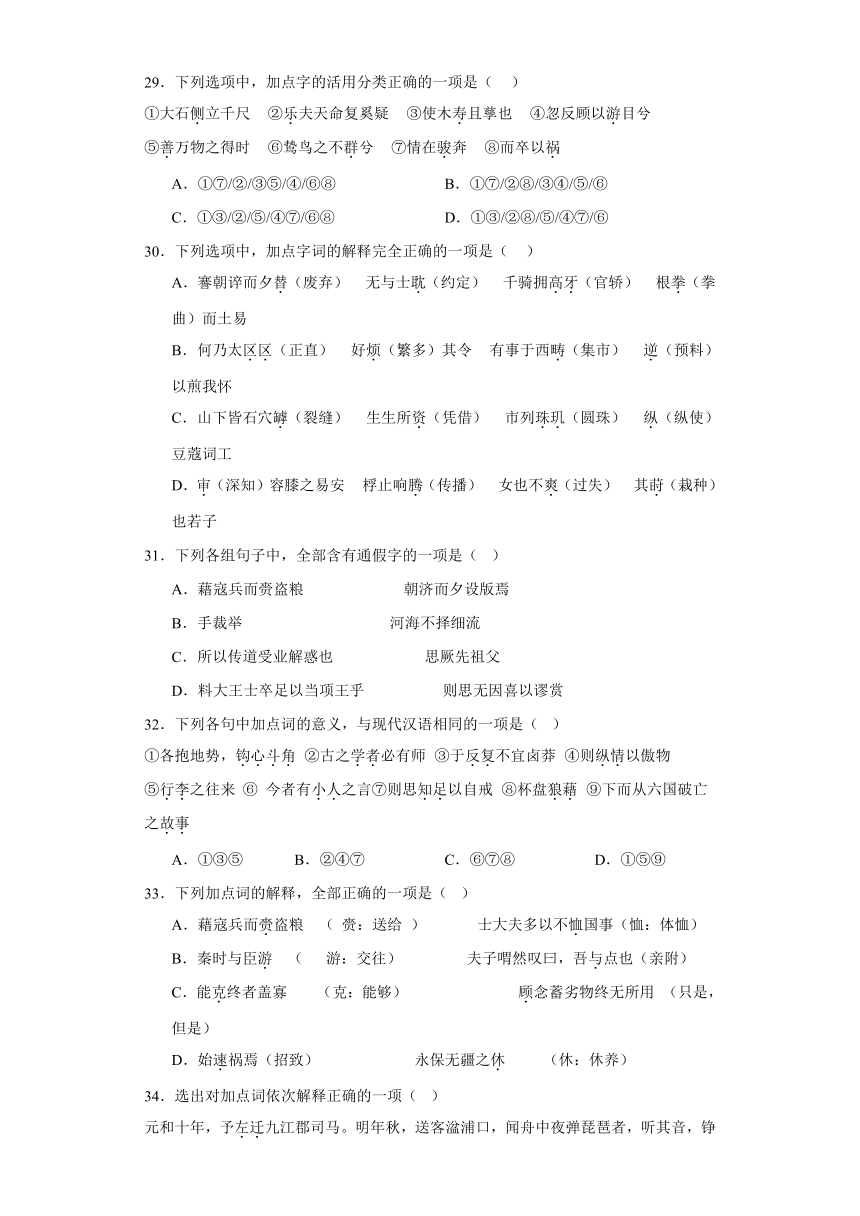

29.下列选项中,加点字的活用分类正确的一项是( )

①大石侧立千尺 ②乐夫天命复奚疑 ③使木寿且孳也 ④忽反顾以游目兮

⑤善万物之得时 ⑥鸷鸟之不群兮 ⑦情在骏奔 ⑧而卒以祸

A.①⑦/②/③⑤/④/⑥⑧ B.①⑦/②⑧/③④/⑤/⑥

C.①③/②/⑤/④⑦/⑥⑧ D.①③/②⑧/⑤/④⑦/⑥

30.下列选项中,加点字词的解释完全正确的一项是( )

A.謇朝谇而夕替(废弃) 无与士耽(约定) 千骑拥高牙(官轿) 根拳(拳曲)而土易

B.何乃太区区(正直) 好烦(繁多)其令 有事于西畴(集市) 逆(预料)以煎我怀

C.山下皆石穴罅(裂缝) 生生所资(凭借) 市列珠玑(圆珠) 纵(纵使)豆蔻词工

D.审(深知)容膝之易安 桴止响腾(传播) 女也不爽(过失) 其莳(栽种)也若子

31.下列各组句子中,全部含有通假字的一项是( )

A.藉寇兵而赍盗粮 朝济而夕设版焉

B.手裁举 河海不择细流

C.所以传道受业解惑也 思厥先祖父

D.料大王士卒足以当项王乎 则思无因喜以谬赏

32.下列各句中加点词的意义,与现代汉语相同的一项是( )

①各抱地势,钩心斗角 ②古之学者必有师 ③于反复不宜卤莽 ④则纵情以傲物

⑤行李之往来 ⑥ 今者有小人之言⑦则思知足以自戒 ⑧杯盘狼藉 ⑨下而从六国破亡之故事

A.①③⑤ B.②④⑦ C.⑥⑦⑧ D.①⑤⑨

33.下列加点词的解释,全部正确的一项是( )

A.藉寇兵而赍盗粮 ( 赍:送给 ) 士大夫多以不恤国事(恤:体恤)

B.秦时与臣游 ( 游:交往) 夫子喟然叹曰,吾与点也(亲附)

C.能克终者盖寡 (克:能够) 顾念蓄劣物终无所用 (只是,但是)

D.始速祸焉(招致) 永保无疆之休 (休:休养)

34.选出对加点词依次解释正确的一项( )

元和十年,予左迁九江郡司马。明年秋,送客湓浦口,闻舟中夜弹琵琶者,听其音,铮铮然有京都声……因为长句,歌以赠之,凡六百一十六言,命曰《琵琶行》。

A.升官 长诗 诗 乐曲,歇唱的遍数

B.升官 长诗 句 古诗的一种

C.贬官 七言诗 字 古诗的一种

D.贬官 词句 乐 曲,歌唱的遍数

35.下列句子按句式分类,正确的一组是( )

①何厌之有 ②苟以天下之大 ③虽董之以严刑,震之以威怒

④村中少年好事者驯养一虫 ⑤大王来何操 ⑥为国者无使为积威之所劫哉

⑦所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也 ⑧议法度而修之于朝廷

A.①④/②⑦/③⑧/⑤⑥ B.①⑤/②⑦/③④/⑥⑧

C.①⑤/②④/③⑧/⑥/⑦ D.①④/②⑦/③⑧/⑤⑥

36.下列句中加点词的用法,从词类活用角度看,属于同一类活用的一项是( )

①朝歌夜弦 ②外连衡而斗诸侯 ③则思知止以安人 ④不念居安思危

⑤能守其土,义不赂秦 ⑥既东封郑 ⑦貌恭而不心服 ⑧成以其小,劣之

A.①②⑤ B.②③⑥ C.⑤⑦⑧ D.④⑤⑧

37.下列选项中,与“为国者无使为积威之所劫哉”句式不相同的一项是( )

A.若属皆且为所虏 B.此非孟德之困于周郎者乎

C.籍何以至此 D.终不必蒙见察

38.下列选项中,没有通假字的一项是( )

A.砉然向然,奏刀騞然 B.使之西面事秦,功施到今

C.暴霜露,斩荆棘 D.虽董之以严刑,振之以威怒

39.下列选项中,没有古今异义词的一项是( )

A.故略上报 B.一人飞升,仙及鸡犬

C.依乎天理 D.韩魏之经营,齐楚之精英

40.下列选项中的文言句式与例句不相同一项是( )

例:若属皆且为所虏

A.难壬人,不为拒谏

B.遂为华胥报充里正役

C.洎牧以谗诛

D.百姓之不见保,为不用恩焉

41.下列各句中,加点字的用法分类正确的一项是( )

①端章甫 ②而刀刃者无厚 ③若不阙秦 ④君为我呼入,吾得兄事之

⑤老吾老以及人之老 ⑥范增数目项王 ⑦道芷阳间行 ⑧沛公旦日从百余骑来见项王

A.①⑦/②③⑤/⑧/④⑥ B.①⑦/②⑤/③/④⑥⑧

C.①⑥/②⑤/③⑧/④⑦ D.①②⑤⑦/③⑧/④⑥

42.下列各组语句中,加点词的意义和用法都相同的一组是( )

A.失其所与,不知 亦各言其志也已矣

B.大王来何操 徐公何能及君也

C.积土成山,风雨兴焉 犹且从师而问焉

D.故木受绳则直,金就砺则利 于其身也,则耻师焉

43.下列各句加点字中,不全含有古今异义词的一项是( )

A.①吾何爱一牛 ②童子六七人

B.①然则小固不可以敌大 ②将军战河北

C.①不推恩无以保妻子 ②白露横江

D.①凌万顷之茫然 ②击空明兮溯流光

44.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.何辞为/客何为者 B.恢恢乎其于游刃必有余地矣/飘飘乎如遗世独立

C.因其固然/因击沛公于坐 D.毋吾以也/以吾一日长乎尔

45.下列对句中加点的词语及相关内容的解说,正确的一项是( )

A.“沛公不胜杯杓”与“浑欲不胜簪”两句中的“胜”字含义不同。

B.“此亡秦之续耳”与“视为止,行为迟”两句中的“续”和“视”均为动词作名词。

C.“诚有百姓者”与“诚如是,则霸业可成”两句中的“诚”字含义相同。

D.“无以,则王乎”与“不为者与不能者之形何以异”两句中的“以”字用法与含义相同。

46.下列各组句子中,加点词的意思相同的一项是( )

A.抑王兴甲兵,危士臣/抑为采色不足视于目与 B.盖亦反其本矣/技盖至此乎

C.此心之所以合于王者/圣人之所以为圣 D.善刀而藏之/素善留侯张良

47.下列各组句子中,每一句都含有通假字的一项是( )

A.失其所与,不知/行李之往来,共其乏困/尝为晋军赐矣

B.是罔民也/行旅皆欲出于王之涂/吾见其难为,怵然为戒

C.不胜杯杓/从郦山下,道芷阳间行/批大郤

D.距关,毋内诸侯/张良出,要项伯/臣与将军戮力而攻秦

48.下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )

A.失其所与:结交,同盟 比及三年:等到 不识有诸:之于

B.吾何爱一牛:吝惜 然后从而刑之:处罚 奚暇治礼仪哉:何

C.天下欲疾其君者:憎恨 进乎技矣:超过 君安与沛公有故:有交情

D.肆其西封:延伸,扩张 敢以烦执事:冒昧 唯君图之:表示希望

49.下列各选项中,表述正确的一项是( )

A.“百姓之不见保”和“吾属今为之虏矣”的句式相同。

B.“欲辟土地,朝秦楚”和“越国以鄙远”中加点字活用类型相同。

C.“籍何以至此”和“我持白璧一双,欲献项王”的句式相同。

D.“范增数目项王”和“此亡秦之续耳”中加点字活用类型相同。

50.下列加点虚词的意义和用法相同的一项是( )

A.以吾一日长乎尔 以乱易整,不武

B.一羽之不举,为不用力焉 故民之从之也轻

C.谁为大王为此计 庖丁为文惠君解牛

D.若无罪而就死地 子路率尔而对曰

答案及解析

1.A

【解析】本题考查学生辨析文言句式的能力。

例句:定语后置句。应为:蚓无利之爪牙,强之筋骨。句意:蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨。

A.定语后置句。应为:千里之马者。句意:能够日行千里的马。

B.介词结构后置句。应为:青,于蓝取之,而于蓝青。句意:靛青(是)从蓝草中提取的,但(它的颜色)比蓝草更青。

C.固定句式。句意:所以不积累一步半步的行程,就没有办法达到千里之远。

D.判断句。“……,……者也”表判断。句意:牡丹,是花中的富贵者。

故选A。

2.D

【解析】本题考查学生理解文言词语在文中的意义的能力。

D.“次第”,情形,光景。句意:这般情景,怎么能用一个“愁”字了结?

故选D。

3.A

【解析】本题考查学生对文言实词中的词类活用现象的理解能力。

A.“栗”,使动用法,使……战栗。句意:使深林战栗,使层巅震惊。

B.“雨”,名词作动词,下雨。句意:云层黑沉沉的,像是要下雨。

C.“事”,名词作动词,侍奉。句意:怎么能够低三下四地去侍奉那些权贵之人。

D.“鼓”,名词作动词,弹奏。句意:老虎弹奏着琴瑟,鸾鸟拉着车。

故选A。

4.B

【解析】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

A.厌:满足。句意:高山不满足土石才见巍峨。/绕树飞了三周。

B.正确。句意:彼此久别重逢谈心宴饮。/周公吐出嘴里的食物。

C.当:对着。句意:一边喝着酒,一边唱着歌。/什么时候可以摘取。

D.但:仅,只是。句意:奏瑟吹笙。/只是因为您的缘故。

故选B。

5.B

【解析】本题考查学生对文言词语中的古今异义现象的理解能力。

A.祖父:古义,祖辈父辈;今义,爷爷。句意:想到他们的祖辈和父辈。

B.偷生:苟且活着,古今同义。句意:活着的人姑且活一天算一天,死去的人就永远不会复生了。

C.智力:古义,智慧和力量;今义,指运用智慧解决问题的能力。句意:可以说是智谋和力量(变得)势孤力弱。

D.故事:古义,旧事,前例;今义,用作讲述对象的事情。句意:而重蹈六国灭亡的旧事。

故选B。

6.B

【解析】本题考查学生理解文言词语词类活用现象的能力。

①形容词作名词,小的方面、大的方面。句意:小的就获得邑镇,大的就获得城池。

②名词作动词,礼待。句意:用侍奉秦国的心意礼遇天下非凡的人才。

③名词作状语,每天、一天天。句意:天天割地,月月割地,以至于走向灭亡。

④形容词作动词,保全。句意:不能单独保全。

⑤名词作状语,乘辇车。句意:乘坐辇车来到秦国。

故选B。

7.D

【解析】本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。

A.正确。“……也”表判断。句意:这就像砍伐树木的根却要求树木茂盛,阻塞水的源头却希望水流得长远是一样啊。

B.正确。正常语序应为“虽以严刑董之”。句意:即使用严酷的刑罚来督责他们。

C正确。“何为”应是“为何”。句意:(我)想拿出(自己的)力量帮助皇上来抵制这股势力,(这样一来)那么那些人又为什么不(对我)大吵大闹呢?

D.错误。被动句,“于”表被动。句意:不能被邻里左右所容纳。

故选D。

8.D

【解析】本题考查学生理解通假字的能力。

A.“振”同“震”,威吓。句意:用威风怒气来吓唬(人们)。

B.“辨”同“辩”,分辩。句意:不再一一为自己分辩了。

C.“卤”同“鲁”,草率。句意:在书信往来上不应该粗疏草率。

D.无通假字。句意:抨击不正确的言论,驳斥巧辩的坏人,(这)不能算是拒绝接受规劝。

故选D。

9.A

【解析】本题考查学生理解文言实词在文中意义的能力。

A.“咎”,不吉利,灾祸。句意:卦象吉利没恶言。

故选A。

10.B

【解析】本题考查学生对文言实词中的词类活用现象的理解能力。

例句中“端”是名词作动词,穿礼服。句意:穿着礼服戴着礼帽。

A.名词作状语,在夜里。句意:夜晚(有人)用绳子(将烛之武)从城上放下去。

B.名词作动词,驻扎。句意:晋国军队驻扎在函陵。

C.形容词作动词,变雄厚。句意:邻国的实力变得雄厚了,您的实力就想对薄弱了。

D.名词作状语,每年。句意:好的厨师每年换一把刀。

故选B。

11.D

【解析】本题考查学生对文言词语中的通假字现象的理解能力。

A.“希”,同“稀”,稀疏。句意:曾皙弹瑟的声音渐渐稀疏下来。

B.“要”,通“邀”,邀请。句意:张良出去,邀请项伯。

C.“知”,通“智”,明智。失去了自己所结盟的力量,真是不明智。

D.无通假字。句意:希望您考虑这件事。

故选D。

12.D

【解析】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

D.“金就砺则利”的“砺”意思是磨刀石。句意:金属制的刀剑拿到磨刀石上去磨,就能变得锋利。

故选D。

13.D

【解析】本题考查学生对文言实词中的词类活用现象的理解能力。

A.名词作状语,向上。句意:向上能够吃到尘土,向下能够喝到地下的泉水。

B.名词作状语,每天。句意:君子广泛地学习并且每天对自己进行检查、反思。

C.名词作状语,像云一样。句意:天下的百姓像云彩一样聚集起来,像回声一样响应(陈胜)。

D.名词作动词,游泳。句意:不是他能游泳,却能够横渡长江黄河。

故选D。

14.C

【解析】本题考查学生理解文言实词中的词类活用现象的能力。

A.愚,使动用法,使……愚昧。句意:接着就废除古代帝王的治世之道,焚烧诸子百家的著作,来使百姓愚蠢。

B.弱,使动用法,使……变弱。句意:诸侯恐慌害怕,集会结盟,商议削弱秦国。

C.响,名词作状语,像回声一样。句意:天下豪杰像云一样聚集,回声似的应和他,担着干粮如影随形地跟着。

D.斗,使动用法,使……争斗。句意:对外实行连衡策略,使诸侯自相争斗。

C项为名词作状语,ABD三项为使动用法。

故选C。

15.C

【解析】本题考查理解文言虚词的基本能力。

A.连词,表假设,如果/连词,表承接。句意:做人如果没有仁德,怎么对待礼仪制度呢?/心地宁静才能身体安稳。

B.助词,调节音节/助词,主谓间取消句子独立。句意:近则可以用其中的道理来侍奉父母。/兄长不慈爱弟弟。

C.均为“连词,表目的,来”。句意就连赡养父母都成问题。/所以扰乱他人的家而使自家得利。

D.语气助词,无意义/副词,怎么”。句意:看见贤人就应该想着向他看齐。/怎么能进行医治。

故选C。

16.A

【解析】本题考查学生理解文言文词语在句子中的含义的能力。

B.穷,处境艰难。句意:人处于困境就会追念本源。

C.振,抖动。句意:刚洗过澡一定要抖抖衣服。

D.属,连、跟着。句意:然亡国破家相随属。

故选A。

17.C

【解析】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

A.“安:平安”错误。“安”,性情安和。句意:懂得停下来然后才稳定,稳定然后才能冷静,冷静然后才能性情安和。

B.“止:停止”错误。“止”,达到。句意:(大学之道)在于亲近民众,在于让自己和他人都达到最完善的境界。

D.“知:知道”错误。“知”,认识。句意:通过对事万物的认识、研究后才能获得知识。

故选C。

18.A

【解析】本题考查学生理解翻译文言文句子的能力。

B.“壹是”,一概、一律。句意:从天子直到平民,一概都以修养自身作为根本。

C.“知”,同“智”,智慧。句意:智慧的人不会迷惑,仁德的人不会忧愁,勇敢的人不会畏惧。

D.“贼”,伤害;“自贼”,宾语前置句,正常语序为“贼自”。句意:有了这四种发端却自认为不行的,是自己伤害自己。

故选A。

19.B

【解析】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

B.“彬彬:指气质文雅、从容”错误。“彬彬”,相杂适中的样子。句意:质朴和文饰兼备,配合适当,然后才可以成为君子。

故选B。

20.B

【解析】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

B.敏,勤勉。句意:对工作勤奋敏捷,说话却小心谨慎。

故选B。

21.B

【解析】本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。

例句:宾语前置句,正常语序为:不知句读,不解惑。句意:不懂得断句,不明白疑难问题。

A.定语后置句,正常语序为:蚓无利爪牙,强筋骨。句意:蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨。

B.宾语前置句,正常语序为:而又羡何乎?句意:而又羡慕什么呢?

C.“不拘于时”被动句,“于”,被。句意:不被时俗限制。“学于余”,状语后置句,正常语序为:于余学。句意:跟我学习。

D.状语后置句,正常语序为:况吾与子于江渚之上渔樵。句意:何况我和你在江中的小洲上捕鱼打柴。

故选B。

22.D

【解析】本题考查学生对文言实词中的词类活用现象的理解能力。

①“西”,名词作状语,向西。句意:(这里)向西可以望到夏口,向东可以望到武昌。

②“东”,名词作动词,向东行,向东进军。句意:攻下江陵,顺着水流向东进军。

③“渔”,名词作动词,打渔,捕鱼。句意:何况我与你在江边的水渚上捕鱼砍柴。

④“侣”,名词的意动用法,以……为侣。句意:以鱼虾为伴侣,和麋鹿交朋友。

故①和②不同,③和④不同。

故选D。

23.D

【解析】本题考查学生对文言实词中古今异义现象的把握能力。

A.“博学”:古义:作动词,广泛的学习;今义:作名词,知识丰富,学问高。句意:君子广博地学习,并且每天检验反省自己。

B.“白露”,古义:白茫茫的水汽;今义:二十四节气之一。句意:白茫茫的雾气横贯江面,水光连着天际。

C.“茫然”,古义:旷远的样子; 今义:完全不知道的样子。句意:越过苍茫万顷的江面。

D.“风雨”:指自然界的风和雨。古今意义相同。句意:积土成为山,风雨就会从那里兴起。

故选D。

24.B

【解析】本题考查学生分析理解文言实词意义的能力。

A.“余以乾隆三十九年十二月”,句意:我在乾隆三十九年十二月(从京城出发)。“以”,介词,在。

C.“而吾与子之所共”,句意:我和你可以共同享受。“适”,享用。

D.“倚歌而和之” ,句意:按着节奏为歌声伴和。“和”,动词,应和。

故选B。

25.A

【解析】本题考查学生理解文言实词在文中意义的能力。

A.“绝”,横渡。句意:却可以横渡长江黄河。

故选A。

26.A

【解析】本题考查学生对文言词语中的通假字现象的理解能力。

①已:通“矣”,了。句意:已经这样做了。

②没有通假字。句意:

③伏:通“服”,保持,坚守。句意:保持清白节操死于直道。

④函胡:同“含糊”,模糊不清。句意:南边那座山石的声音重浊而模糊。

⑤没有通假字。句意:结果实早且多。

⑥章:通“彰”,彰显。句意:散发出一阵阵浓郁清香。

排除②⑤。

故选A。

27.C

【解析】本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。

①判断句,“也”表判断。句意:这就是不能流传的原因。

②宾语前置句,正常语序为:吾又能为何哉。句意:我又能做什么呢?

③状语后置句,正常语序为:于兰皋步余马兮。句意:让我的马在水边高地散步。

④被动句,“见”表被动。句意:于是(我)被委任到小县做官。

⑤宾语前置句,正常语序为:古之人不欺余也。句意:古人没有欺骗我啊!

⑥省略句,正常语序为:寓形(于)宇内复几时。句意:身体寄托在天地间还能有多少时候?

⑦省略句,“以为”中间省略“之”。句意:我为这件事作传把它作为官吏们的鉴戒。

⑧定语后置句,正常语序为:高余岌岌之冠兮。句意:加高我高高的帽子。

①为判断句,②⑤为宾语前置句,③为状语后置句,④为被动句,⑥⑦为省略句,⑧为定语后置句。

故选C。

28.D

【解析】本题考查学生理解文言实词之古今异义现象的能力。

①古义:荒唐、没有准则;今义:水势大,形容广阔或壮大。句意:怨恨君心荒唐啊!

②古义:治人之事;今义:人的离合、境遇、存亡等情况,或关于工作人员的录用、培养、调配、奖惩等工作。句意:过去为官做事。

③古义:果实的成熟或结果;今义:副词,承上文转折,表示所说的是实际情况,也有实在,确实的意思。句意:只不过不抑制、减少它的结果罢了。

④木匠取直用的两种工具绳子和墨粉,古今义相同。句意:违背是非标准追求邪曲。

⑤不相信,古今义相同。句意:我当然觉得很好笑并不相信。

⑥古义:幽深的样子;今义:指心灵仪表兼美的女子。句意:又沿着崎岖的道路登上山丘。

故选D。

29.A

【解析】本题考查学生对文言实词中的词类活用现象的理解能力。

①名词作状语,在旁边。句意:千尺高的巨大的山石在旁边立着。

②意动用法,以……为乐。句意:以天命为乐,还有什么犹豫彷徨?

③形容词作动词,活得长久。句意:使树木活得长久而且孳长茂盛。

④使动用法,使……游动。句意:忽然我回过身来,四面环视着。

⑤形容词作动词,羡慕。句意:羡幕自然界的生物顺乎时序茁壮生长。

⑥名词作动词,合群。句意:雄鹰和凡鸟本来就不合群。

⑦名词作状语,像骏马一样。句意:一心急着像骏马一样去奔丧。

⑧名词作动词,造成祸害。句意:到头来因此造成祸害。

①⑦名词作状语,②意动用法,③⑤形容词作动词,④使动用法,⑥⑧名词作动词。

故选A。

30.D

【解析】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

A.替:被贬黜。句意:早上进谏而晚上就被贬黜。/耽:沉溺。句意:别对男人情依依。/高牙:随从。句意:孙何外出时仪仗很威风,随从人员很多。

B.区区:愚笨,固执,没见识。句意:你怎么这样没见识。/烦:使……繁琐。句意:偏爱不断发号施令。畴:田地。句意:将要去西边的田地耕作。

C.珠玑:珠玉、宝石。句意:市面上陈列着各种珍贵的物品。

故选D。

31.B

【解析】本题考查学生对文言词语中的通假字现象的理解能力。

A.“籍”通“借”,借给。句意:暂时把自己的财物给别人使用。

句意:可是,晋惠公早晨渡过河去,晚上就筑城来防备您。

B.“裁”通“才”,刚刚。句意:手才举起。

“择”同“释”,舍弃。句意:江河湖海不舍弃细流。

C.“受”通“授”,传授。句意:是用来传授道、教授学业、解释疑难问题的。

句意:想到他们的祖辈父辈。

D.句意:估计大王的军队足以比得上项王的吗?

“无”通“毋”,不要。句意:就要考虑到不要因为一时高兴而奖赏不当。

故选B。

32.C

【解析】本题考查学生对文言词语中的古今异义现象的理解能力。

①古义:宫室结构的参差错落,精致工巧。今义:各用心机,互相排挤。句意:楼阁各依地势的高低倾斜而建筑,(低处的屋角)钩住(高处的)屋心,(并排相向的)屋角彼此相斗。

②古义:求学的人。今义:在学术上有所成就的人。句意:古代求学的人必定有老师。

③古义:书信往返。今义:一遍又一遍,多次重复等。句意:在书信的往来中不应该草率从事。

④古义:放纵情感,即“骄傲”。今义:尽情。句意:得志以后就放纵自己傲慢地对待一切人。

⑤古义:出使的人。今义:出门所带的包裹。句意:出使的人来来往往。

⑥古今都是卑鄙无耻、阴险狡诈、挑拨离间的人。句意:现在有小人的谣言。

⑦古今都表示“满足于已经得到的(生活、愿望等)”。句意:就想到该知足来警惕自己。

⑧古今都是杂乱的意思。句意:桌上的杯盘放的乱七八糟,形容宴饮已毕或将毕时的情景。

⑨古义:先例。今义:真实的或虚构的用做讲述对象的事情。句意:却自取下策反而重蹈六国灭亡的覆辙。

故⑥⑦⑧的意义与现代汉语相同。

故选C。

33.C

【解析】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

A.恤:顾念,忧虑。句意:大小官员大多不关心考虑国家大事。

B.与:赞同。句意:孔子长叹一声感慨地说:“我赞成曾点(的观点)。

D.休,喜庆,福禄。句意:永远保持无尽的美善。

故选C。

34.C

【解析】本题考查学生把握诗歌重点字、词意思的能力。

“左迁”:贬官,降职。与课文中后文所言“迁谪”同义。古人尊右卑左,故称降职为左迁。

“长句”:指七言诗。

“言”:字。凡六百一十六言,句意为:共六百一十六个字。

“行”:古体诗的一种,歌行一体,与乐府相近,它的音节格律比较自由,采用五、七杂言古体,形式富于变化。

故选C。

35.C

【解析】本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。

①宾语前置句,正常语序:有何厌。句意:哪里有满足的时候呢?

②定语后置句,正常语序:苟以大之天下。句意:如果凭着一统天下的大国。

③状语后置句,正常语序为:虽以严刑董之,以威怒震之。句意:虽然可以用严刑来监督他们,用声威震慑他们。

④定语后置句,正常语序:村中好事者少年驯养一虫。句意:村里一个好管闲事的少年驯养了一只蟋蟀。

⑤宾语前置句,正常语序:大王来操何。句意:大王来时带了什么东西?

⑥被动句,“为……所……”表被动。句意:治理国家的人切不要让自己被敌人积久的威势所胁制啊!

⑦判断句,“……者,……也”表示判断。句意:派遣将领把守函谷关的原因,是为了防备其他盗贼进来和意外的变故。

⑧状语后置句,正常语序为:议法度而于朝廷修之。句意:商议法律制度并在朝中修订。

故①⑤是宾语前置句;②④是定语后置句;③⑧是状语后置句;⑥是被动句;⑦是判断句。

故选C。

36.B

【解析】本题考查学生对文言实词中的词类活用现象的理解能力。

①名词作动词,唱歌。句意:他们早上歌唱,晚上奏乐。

②动词使动用法,使……互相争斗。句意:对外实行连衡策略,使诸侯自相争斗。

③形容词的使动用法,使……安宁。句意:就要想到适可而止来使百姓安定。

④形容词用作名词,安乐的环境。句意:不想在安逸的环境中想着危难。

⑤名词作动词,坚持正义。句意:能守卫住他们的疆土,道义上不贿赂秦国。

⑥名词的使动用法,使……成为疆界。句意:(现在它)已经在东边使郑国成为它的边境。

⑦名词用作状语,在表面上。句意:表面上恭顺而不是内心里悦服。

⑧形容词活用作动词,意动用法。句意:成名因它个儿小,看不上它。

故②③⑥都是使动用法。

故选B。

37.C

【解析】本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。

题干中句子的句式为被动句,“为……所”表被动。句意:治理国家的人切不要让自己被敌人积久的威势所胁制啊。

A.被动句,“为所”表被动。句意:你们都将被他俘虏。

B.被动句,“动词+于”表被动。句意:这不是(当年)曹操被周瑜困住的(地方)吗?

C.宾语前置句,正常语序为:籍以何至此。句意:我怎么会气到这种程度呢?

D.被动句,“见”表被动。句意:最终必定不能被(您)理解。

故选C。

38.B

【解析】本题考查学生对文言词语中的通假字现象的理解能力。

A.“向”通“响”,发出响声。句意:哗哗作响,进刀时豁豁地。

C.“暴”通“曝”,暴露,冒着。句意:冒着寒霜雨露,披荆斩棘。

D.“振”通“震”,威吓。句意:即使用严酷的刑罚来督责(人们),用威风怒气来吓唬(人们)。

故选B。

39.B

【解析】本题考查学生对文言词语中的古今异义现象的理解能力。

A.“上报”:古义,写回信;今义,向上级汇报。句意:所以只简单的给您回信。

C.“天理”:古义,牛的生理上的天然结构;今义,①宋代的理学家认为封建伦理是客观存在的道德法则,把它叫作天理。②天然的道理。句意:顺着牛体天然的结构。

D.“精英”:古义,形容词作名词,精品,也有金玉珍宝等物的意思;今义,精华,出类拔萃的人。句意:韩魏收藏的金玉珍宝,齐国楚国挑选的珍宝。

故选B。

40.A

【解析】本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。

例句为被动句,“为……所”表示被动。句意:你们都将被他俘虏。

A.判断句,标志词“为”,译为“是”。句意:驳斥巧辩的坏人,(这)不能算是拒绝接受(他人的)规劝。

B.被动句,“为”表被动。句意:就被刁诈的小吏报到县里,叫他担任里正的差事。

C.被动句,语意被动。句意:等到李牧因受诬陷而被杀死。

D.被动句,“见”表被动。句意:百姓不被保护,因为不施恩泽。

故选A。

41.C

【解析】本题考查学生对文言实词中的词类活用现象的理解能力。

①端:名词作动词,穿着礼服。句意:穿着礼服,戴着礼帽。

②厚:形容词作名词,厚度。句意:刀刃却薄得没有厚度。

③阙:动词的使动用法,使……减少,侵损、削减。句意:如果不使秦国土地减少。

④兄:名词作状语,像对待兄长一样。句意:你替我请他进来,我要像对待兄长一样对待他。

⑤老:形容词作名词,老人。句意:敬爱自家的老人,从而推广到(敬爱)别人家的老人。

⑥目:名词作动词,使眼色。句意:范增多次向项王使眼色。

⑦间:名词作状语,从小路(秘密地,悄悄地)。句意:取道芷阳,抄小路走。

⑧从:动词的使动用法,使……跟从,带领。句意:刘邦第二天早晨使一百多人骑着马跟从他来见项羽。

①⑥名词作动词,②⑤形容词作名词,③⑧动词的使动用法,④⑦名词作状语。

故选C。

42.A

【解析】本题考查学生理解文言虚词在文中的意义和用法的能力。

A.均为代词,自己的。句意:失去自己的同盟者,是不明智的。/也不过是各自谈一谈自己的志向罢了。

B.疑问代词,什么/疑问副词,怎么。句意:大王您来的时候拿了什么东西?/徐公怎么能够比得上您呢?

C.兼词,于此/代词,相当于“之”。句意:堆积土石成为山,风雨就会从那里兴起。/尚且要跟从老师请教。

D.连词,表承接,就/连词,表转折,却。句意:所以木材用墨线量过再经辅具加工就能取直,刀剑在磨刀石上磨过就能变得锋利。/对于他自己呢,却以跟从老师(学习)为耻。

故选A。

43.D

【解析】本题考查学生对文言词语中的古今异义现象的理解能力。

A.①爱:今义,对人或事物有深挚的感情。/古义:爱惜,吝惜。句意:我怎么至于吝惜一头牛。

②童子:今义,男孩子,泛指儿童。/古义,少年,未成年的男孩。句意:六七个未成年的少年。

B.①然则:今义,连词,用在句首,表“如此,那么”。/古义,既然这样,那么……。句意:既然这样,那么小的本来就不能与大的为敌。

②河北:今义,省名,别称冀。/古义,黄河以北,句意:将军在黄河以北作战。

C.①妻子:今义,男子的正式配偶。/古义,妻子和儿女。句意:不推广恩德连妻子儿女都安抚不了。

②白露:今义,二十四节气之一。/古义,白茫茫的雾气。句意:白茫茫的雾气横贯江面。

D.①茫然:今义,形容迷茫的神态和心理或不知所措。/古义,旷远的意思。句意:越过苍茫万顷的江面。

②没有古今异义词,“空明”,空旷澄澈。本句形容词作名词,水月交相辉映的江面。句意:船桨拍打着月光浮动的清澈的水,船儿在月光浮动的水面上逆流而进。

只有D不全含有古今异义词。

故选D。

44.B

【解析】本题考查学生辨析一词多义的能力。

A.“为”:句末语气词,表反问,可译为“呢”;动词,做,干。句意:告辞干什么呢/客人是干什么的.

B.“乎”:同“然”,形容词词尾/用在形容词词尾,可翻译为“……的样子”。句意:宽宽绰绰地,对刀刃的运转必然是有余地的啊!/飘飘摇摇好像要离开尘世飘飞而起。

C.“因”:依照/趁机。句意:依照牛体本来的构造/趁机把沛公(杀死)在座位上。

D.“以”:“以”同“已”,是“止”的意思/介词,因为。句意:就不敢讲了/不要因为我年纪比你们大一点。

故选B。

45.B

【解析】本题考查学生对文言词语中的一词多义及词类活用等的能力。

A.错误。含义相同。胜:禁得起。句意:沛公不能承受酒力。/简直不能承受簪子的重量。

B.正确。“续”和“视”均为动词作名词,译为“后继者”和“视线”。句意:这是灭亡的秦国的后继者。/视线因此而集中,行动因此而迟缓。

C.错误。含义不同。副词,的确,确实;副词,果真。句意:的确有这样认为的百姓。/果真像这样,那么霸业就可以成功了。

D.错误。用法和含义不同。通“已”;用。句意:一定要我讲的话,那就谈谈用仁德统一天下的道理好吗?/不肯干与不能干在表现上用什么来区别?

故选B。

46.C

【解析】本题考查学生辨析一词多义的能力。

A.“抑”,难道,表反问;表选择,或者,还是。句意:难道(大王)您要动用士兵(发动战争),使大臣们陷于危险/还是艳丽的色彩不够眼睛观赏吗?

B.“盖”,通“盍”,何不/通“盍”,何,怎么。句意:还是返回到根本上来吧/你的技术怎么高明到这种地步呢?

C.“所以”:……的原因。句意:这种心之所以符合王道的原因/圣人之所以能成为圣人的原因。

D.“善”,通“缮”,擦拭/与……交好。句意:把刀擦干净,藏起来/向来和留侯张良交好。

故选C。

47.D

【解析】本题考查学生对文言词语中的通假字现象的理解能力。

A.“知”:通“智”,明智。句意:失去了自己所结盟的力量,真是不明智。

“共”:通“供”,供给。句意:出使的人来来往往,(郑国可以随时)供给他们缺少的东西。

没有通假字。句意:曾接给过晋国国君恩惠。

B.“罔”:通“网”,陷害。句意:这样做是陷害人民。

“涂”:通“途”,道路。句意:旅行的人都想在大王的道路上出入。

没有通假字。句意:我看到它难以处理,因此小心翼翼地警惕起来。

C.没有通假字。句意:不能再喝酒了,已经醉了。

没有通假字。句意:从郦山脚下,取道芷阳,抄小路走。

“郤”:通“隙”,缝隙。句意:击入牛体筋骨(相接的)缝隙。

D.“距”:通“拒”,把守。“内”:通“纳”,使……进入。句意:把守住函谷关,不要让诸侯军队进来。

“要”:通“邀”,邀请。句意:张良出去,邀请项伯。

“戮”:通“勠”,合力。句意:我和将军合力攻打秦国。

故选D。

48.A

【解析】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

A.诸:“之乎”的合音。句意:不知道有没有这件事。

故选A。

49.A

【解析】本题考查学生辨析词类活用与文言文特殊句式的能力。

A.“百姓之不见保”是被动句,“见”表被动;“吾属今为之虏矣”是被动句,“为”表被动。句意:老百姓没有受到爱护/我们今天都将要被他俘虏了。

B.“朝”:名词的使动用法,使……朝拜。“鄙”:意动用法,把……作为边界。句意:想扩张疆土,使秦国楚国来朝拜/越过别的国家来把远方的国家当做边界。

C.“籍何以至此”为宾语前置,应为“籍以何至此”。“我持白璧一双,欲献项王”为定语后置,应为“我持一双白璧,欲献项王”。句意:项籍为何有此想法/我带着一对白璧,准备献给项羽大王。

D.“目”:名词作动词,以目示意。“续”:动词用作名词,后继者。句意:范增好几次用眼神暗示项王对刘邦下手/这是已亡的秦朝的后继者啊。

故选A。

50.C

【解析】本题考查学生理解文言虚词在文中的意义和用法的能力。

A.介词,因为;介词,用。句意:因为我比你们年长一些。/利用混乱去改变已有的协调,这并不是威风。

B.助词,宾语提前的标志;助词,用在主谓之间,取消句子独立性。句意:举不起一根羽毛,是不用力气的缘故。/所以老百姓跟随国君走就容易了。

C.均为介词,替,给。句意:是谁给大王出这条计策的?/庖丁给梁惠王宰牛。

D.连词,表转折;连词,表修饰。句意:假如没有死罪而要他死。/子路轻率地回答说。

故选C。

1.下列句子中与例句句式相同的一项是( )

例句:蚓无爪牙之利,筋骨之强

A.马之千里者 B.青,取之于蓝,而青于蓝

C.故不积跬步,无以至千里 D.牡丹,花之富贵者也

2.下列加点词的解释有误的一项是( )

A.乍暖还寒时候,最难将息 将息:养息,休息

B.怎敌他、晚来风急 敌:对抗,抵挡

C.如今有谁堪摘 堪:可以,能够

D.这次第,怎一个愁字了得 次:依次产生的情况

3.选出下列加点词的活用与其它三项不同类的一项( )

A.栗深林兮惊层巅 B.云青青兮欲雨

C.安能摧眉折腰事权贵 D.虎鼓瑟兮鸾回车

4.下列加点词的解释正确的一项是( )

A.山不厌高 (讨厌) 绕树三匝(周、圈)

B.契阔谈讌(同“宴”) 周公吐哺(吐出嘴里的食物)

C.对酒当歌(应当) 何时可掇(拾取、摘取)

D.鼓瑟吹笙(弹) 但为君故(但是)

5.下列加点词语的古义和今义相同的一项是( )

A.思厥先祖父 B.存者且偷生,死者长已矣

C.可谓智力孤危 D.而从六国破亡之故事

6.下列句子加点的字,词类活用相同的一项是( )

①小则获邑,大则得城 ②以事秦之心,礼天下之奇才 ③日削月割,以趋于王 ④不能独完 ⑤辇来于秦

A.①④ B.③⑤ C.②④ D.②⑤

7.对下列各句文言句式的判断,不正确的一项是( )

A.斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也(判断句)

B.虽董之以严刑(状语后置句)

C.欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然(宾语前置句)

D.不能容于远近(状语后置句)

8.下列句子中没有通假字的一项是( )

A.振之以威怒 B.不复一一自辨

C.于反覆不宜卤莽 D.辟邪说,难壬人,不为拒谏。

9.下列句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.体无咎言 咎:责备

B.謇朝谇而夕替 替:废弃

C.谢家来贵门 谢:辞别

D.以手抚膺坐长叹 坐:空,徒然

10.下列句中加点字活用类型,和例句一样的一项是( )

例:端章甫

A.夜缒而出 B.晋军函陵 C.邻之厚,君之薄 D.良庖岁更刀

11.以下列句中,没有通假字的一项是( )

A.鼓瑟希 B.张良出,要项伯

C.失其所与,不知 D.唯君图之

12.下列句中加点的字解释不正确的一项是( )

A.孰能无惑(谁,哪一个) 其闻道也固先乎吾(本来)

B.彼童子之师(那些) 夫庸知其年之先后生于吾乎(岂,哪)

C.余嘉其能行古道(赞赏) 士大夫之族(类、辈)

D.作《师说》以贻之(赠送) 金就砺则利(磨砺)

13.下列加点字的用法不同的一项是( )

A.上食埃土,下饮黄泉 B.君子博学而日参省乎己

C.天下云集响应 D.非能水也,而绝江河

14.下列各句中,加点词的活用与其他三项不同的一项是( )

A.于是废先王之道,焚百家之言,以愚黔首

B.诸侯恐惧,会盟而谋弱秦

C.天下云集响应,赢粮而景从

D.外连衡而斗诸侯

15.下列选项中,加点虚词意义和用法相同的一项是( )

A.人而不仁,如礼何 静而后能安

B.迩之事父 兄之不慈弟

C.不足以事父母 故乱异家以利其家

D.见贤思齐焉 焉能攻之

16.下列句子中加点词的解释,正确的一项是( )

A.是以见放 放:流放

B.人穷则反本 穷:贫穷、贫困

C.新浴者必振衣 振:振奋

D.然亡国破家相随属 属:属于

17.下列选项中,对加点词语的解释全都正确的一项是( )

A.定而后能静,静而后能安 ①静:心不妄动 ②安:平安

B.在亲民,在止于至善 ①亲:亲近爱抚 ②止:停止

C.大学之道,在明明德 ①道:道理 ②明:美好的

D.物格而后知至 ①格:推究 ②知:知道

18.下列对课文中句子的翻译,正确的一项是( )

A.譬之如医之攻人之疾者然,必知疾之所自起,焉能攻之。

译文:这就好像医生给人治病一样,必须知道疾病产生的根源,才能进行医治。

B.自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

译文:上自天子,下至平民,一定是都以修身为做人处事的根本。

C.知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

译文:知道的人就不会感到迷惑,仁德的人就不会忧愁,勇敢的人就没有畏惧。

D.有是四端而自谓不能者,自贼者也。

译文:有了这四种发端却认为自己不行的,是自认为卑贱。

19.下列对加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.民之从事,常于几成而败之 从事:行事、做事

B.文质彬彬,然而君子 彬彬:指气质文雅、从容

C.人皆有不忍人之心 忍人:狠心对待别人

D.小子何莫学乎诗 小子:老师对学生的称呼

20.下列句中加点词的解释, 不正确的一项是( )

A.非所以要誉于乡党朋友也 (要:求取) 君子喻于义 (喻:知晓,明白)

B.敏于事而慎于言 (敏:敏捷) 今一朝而鬻技百金 (鬻:卖)

C.自伐者无功 (伐:夸耀) 譬如为山,未成一篑(篑:盛土的竹筐)

D.然皆祖屈原之从容辞令 (祖:模仿、效法) 请事斯语矣 (事:实践、从事)

21.下列各句的句式和例句相同的一项是( )

例句:句读之不知,惑之不解

A.蚓无爪牙之利,筋骨之强。

B.而又何羡乎?

C.不拘于时,学于余。

D.况吾与子渔樵于江渚之上。

22.对下列各句中加点词语的词类活用情况,解说正确的一项是( )

①西望夏口,东望武昌 ②下江陵,顺流而东也

③况吾与子渔樵于江渚之上 ④侣鱼虾而友麋鹿

A.①和②不同,③和④相同 B.①和②相同、③和④不同

C.①和②相同,③和④相同 D.①和②不同,③和④不同

23.下列各句中加点词的古今意义相同的一项是( )

A.君子博学而日参省乎己 B.白露横江,水光接天

C.凌万顷之茫然 D.积土成山,风雨兴焉

24.对下列各句中加点词语的解释全都正确的一项是( )

A.亭东自足下皆云漫(弥漫) 余以乾隆三十九年十二月(凭借)

B.举酒属客(劝请) 半山居雾若带然(停留)

C.而吾与子之所共适(去,到) 绛皓驳色,而皆若偻(白色)

D.倚歌而和之(和谐) 自京师乘风雪(冒着)

25.下列加点词的解释不正确的一项是( )

A.而绝江河:超过 B.锲而不舍:刻

C.金就砺则利:金属制的刀斧 D.而闻者彰:清楚

26.下列选项中,全都含有通假字的一项是( )

①既然已 ②舟遥遥以轻飏 ③伏清白以死直兮 ④南声函胡 ⑤早实以蕃 ⑥芳菲菲其弥章

A.①③④⑥ B.①③④⑤ C.②④⑤⑥ D.①②④⑦

27.下列各项中,句式特点分类正确的一项是( )

①此世所以不传也 ②吾又何能为哉 ③步予马于兰皋兮 ④遂见用于小邑

⑤古之人不余欺也 ⑥寓形宇内复几时 ⑦传其事以为官戒也 ⑧高余冠之岌岌兮

A.①⑤/②⑥/③④/⑦/⑧ B.①⑤/②⑥/③⑦/④/⑧

C.①/②⑤/③/④/⑥⑦/⑧ D.①/②⑤/③⑧/④/⑥/⑦

28.下列选项中,加点词均为古今异义的一项是( )

①怨灵修之浩荡兮 ②尝从人事 ③不易耗其实而已

④背绳墨以追曲兮 ⑤余固笑而不信也 ⑥既窈窕以寻壑

A.①②④ B.②④⑤ C.①②⑤ D.②③⑥

29.下列选项中,加点字的活用分类正确的一项是( )

①大石侧立千尺 ②乐夫天命复奚疑 ③使木寿且孳也 ④忽反顾以游目兮

⑤善万物之得时 ⑥鸷鸟之不群兮 ⑦情在骏奔 ⑧而卒以祸

A.①⑦/②/③⑤/④/⑥⑧ B.①⑦/②⑧/③④/⑤/⑥

C.①③/②/⑤/④⑦/⑥⑧ D.①③/②⑧/⑤/④⑦/⑥

30.下列选项中,加点字词的解释完全正确的一项是( )

A.謇朝谇而夕替(废弃) 无与士耽(约定) 千骑拥高牙(官轿) 根拳(拳曲)而土易

B.何乃太区区(正直) 好烦(繁多)其令 有事于西畴(集市) 逆(预料)以煎我怀

C.山下皆石穴罅(裂缝) 生生所资(凭借) 市列珠玑(圆珠) 纵(纵使)豆蔻词工

D.审(深知)容膝之易安 桴止响腾(传播) 女也不爽(过失) 其莳(栽种)也若子

31.下列各组句子中,全部含有通假字的一项是( )

A.藉寇兵而赍盗粮 朝济而夕设版焉

B.手裁举 河海不择细流

C.所以传道受业解惑也 思厥先祖父

D.料大王士卒足以当项王乎 则思无因喜以谬赏

32.下列各句中加点词的意义,与现代汉语相同的一项是( )

①各抱地势,钩心斗角 ②古之学者必有师 ③于反复不宜卤莽 ④则纵情以傲物

⑤行李之往来 ⑥ 今者有小人之言⑦则思知足以自戒 ⑧杯盘狼藉 ⑨下而从六国破亡之故事

A.①③⑤ B.②④⑦ C.⑥⑦⑧ D.①⑤⑨

33.下列加点词的解释,全部正确的一项是( )

A.藉寇兵而赍盗粮 ( 赍:送给 ) 士大夫多以不恤国事(恤:体恤)

B.秦时与臣游 ( 游:交往) 夫子喟然叹曰,吾与点也(亲附)

C.能克终者盖寡 (克:能够) 顾念蓄劣物终无所用 (只是,但是)

D.始速祸焉(招致) 永保无疆之休 (休:休养)

34.选出对加点词依次解释正确的一项( )

元和十年,予左迁九江郡司马。明年秋,送客湓浦口,闻舟中夜弹琵琶者,听其音,铮铮然有京都声……因为长句,歌以赠之,凡六百一十六言,命曰《琵琶行》。

A.升官 长诗 诗 乐曲,歇唱的遍数

B.升官 长诗 句 古诗的一种

C.贬官 七言诗 字 古诗的一种

D.贬官 词句 乐 曲,歌唱的遍数

35.下列句子按句式分类,正确的一组是( )

①何厌之有 ②苟以天下之大 ③虽董之以严刑,震之以威怒

④村中少年好事者驯养一虫 ⑤大王来何操 ⑥为国者无使为积威之所劫哉

⑦所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也 ⑧议法度而修之于朝廷

A.①④/②⑦/③⑧/⑤⑥ B.①⑤/②⑦/③④/⑥⑧

C.①⑤/②④/③⑧/⑥/⑦ D.①④/②⑦/③⑧/⑤⑥

36.下列句中加点词的用法,从词类活用角度看,属于同一类活用的一项是( )

①朝歌夜弦 ②外连衡而斗诸侯 ③则思知止以安人 ④不念居安思危

⑤能守其土,义不赂秦 ⑥既东封郑 ⑦貌恭而不心服 ⑧成以其小,劣之

A.①②⑤ B.②③⑥ C.⑤⑦⑧ D.④⑤⑧

37.下列选项中,与“为国者无使为积威之所劫哉”句式不相同的一项是( )

A.若属皆且为所虏 B.此非孟德之困于周郎者乎

C.籍何以至此 D.终不必蒙见察

38.下列选项中,没有通假字的一项是( )

A.砉然向然,奏刀騞然 B.使之西面事秦,功施到今

C.暴霜露,斩荆棘 D.虽董之以严刑,振之以威怒

39.下列选项中,没有古今异义词的一项是( )

A.故略上报 B.一人飞升,仙及鸡犬

C.依乎天理 D.韩魏之经营,齐楚之精英

40.下列选项中的文言句式与例句不相同一项是( )

例:若属皆且为所虏

A.难壬人,不为拒谏

B.遂为华胥报充里正役

C.洎牧以谗诛

D.百姓之不见保,为不用恩焉

41.下列各句中,加点字的用法分类正确的一项是( )

①端章甫 ②而刀刃者无厚 ③若不阙秦 ④君为我呼入,吾得兄事之

⑤老吾老以及人之老 ⑥范增数目项王 ⑦道芷阳间行 ⑧沛公旦日从百余骑来见项王

A.①⑦/②③⑤/⑧/④⑥ B.①⑦/②⑤/③/④⑥⑧

C.①⑥/②⑤/③⑧/④⑦ D.①②⑤⑦/③⑧/④⑥

42.下列各组语句中,加点词的意义和用法都相同的一组是( )

A.失其所与,不知 亦各言其志也已矣

B.大王来何操 徐公何能及君也

C.积土成山,风雨兴焉 犹且从师而问焉

D.故木受绳则直,金就砺则利 于其身也,则耻师焉

43.下列各句加点字中,不全含有古今异义词的一项是( )

A.①吾何爱一牛 ②童子六七人

B.①然则小固不可以敌大 ②将军战河北

C.①不推恩无以保妻子 ②白露横江

D.①凌万顷之茫然 ②击空明兮溯流光

44.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.何辞为/客何为者 B.恢恢乎其于游刃必有余地矣/飘飘乎如遗世独立

C.因其固然/因击沛公于坐 D.毋吾以也/以吾一日长乎尔

45.下列对句中加点的词语及相关内容的解说,正确的一项是( )

A.“沛公不胜杯杓”与“浑欲不胜簪”两句中的“胜”字含义不同。

B.“此亡秦之续耳”与“视为止,行为迟”两句中的“续”和“视”均为动词作名词。

C.“诚有百姓者”与“诚如是,则霸业可成”两句中的“诚”字含义相同。

D.“无以,则王乎”与“不为者与不能者之形何以异”两句中的“以”字用法与含义相同。

46.下列各组句子中,加点词的意思相同的一项是( )

A.抑王兴甲兵,危士臣/抑为采色不足视于目与 B.盖亦反其本矣/技盖至此乎

C.此心之所以合于王者/圣人之所以为圣 D.善刀而藏之/素善留侯张良

47.下列各组句子中,每一句都含有通假字的一项是( )

A.失其所与,不知/行李之往来,共其乏困/尝为晋军赐矣

B.是罔民也/行旅皆欲出于王之涂/吾见其难为,怵然为戒

C.不胜杯杓/从郦山下,道芷阳间行/批大郤

D.距关,毋内诸侯/张良出,要项伯/臣与将军戮力而攻秦

48.下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )

A.失其所与:结交,同盟 比及三年:等到 不识有诸:之于

B.吾何爱一牛:吝惜 然后从而刑之:处罚 奚暇治礼仪哉:何

C.天下欲疾其君者:憎恨 进乎技矣:超过 君安与沛公有故:有交情

D.肆其西封:延伸,扩张 敢以烦执事:冒昧 唯君图之:表示希望

49.下列各选项中,表述正确的一项是( )

A.“百姓之不见保”和“吾属今为之虏矣”的句式相同。

B.“欲辟土地,朝秦楚”和“越国以鄙远”中加点字活用类型相同。

C.“籍何以至此”和“我持白璧一双,欲献项王”的句式相同。

D.“范增数目项王”和“此亡秦之续耳”中加点字活用类型相同。

50.下列加点虚词的意义和用法相同的一项是( )

A.以吾一日长乎尔 以乱易整,不武

B.一羽之不举,为不用力焉 故民之从之也轻

C.谁为大王为此计 庖丁为文惠君解牛

D.若无罪而就死地 子路率尔而对曰

答案及解析

1.A

【解析】本题考查学生辨析文言句式的能力。

例句:定语后置句。应为:蚓无利之爪牙,强之筋骨。句意:蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨。

A.定语后置句。应为:千里之马者。句意:能够日行千里的马。

B.介词结构后置句。应为:青,于蓝取之,而于蓝青。句意:靛青(是)从蓝草中提取的,但(它的颜色)比蓝草更青。

C.固定句式。句意:所以不积累一步半步的行程,就没有办法达到千里之远。

D.判断句。“……,……者也”表判断。句意:牡丹,是花中的富贵者。

故选A。

2.D

【解析】本题考查学生理解文言词语在文中的意义的能力。

D.“次第”,情形,光景。句意:这般情景,怎么能用一个“愁”字了结?

故选D。

3.A

【解析】本题考查学生对文言实词中的词类活用现象的理解能力。

A.“栗”,使动用法,使……战栗。句意:使深林战栗,使层巅震惊。

B.“雨”,名词作动词,下雨。句意:云层黑沉沉的,像是要下雨。

C.“事”,名词作动词,侍奉。句意:怎么能够低三下四地去侍奉那些权贵之人。

D.“鼓”,名词作动词,弹奏。句意:老虎弹奏着琴瑟,鸾鸟拉着车。

故选A。

4.B

【解析】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

A.厌:满足。句意:高山不满足土石才见巍峨。/绕树飞了三周。

B.正确。句意:彼此久别重逢谈心宴饮。/周公吐出嘴里的食物。

C.当:对着。句意:一边喝着酒,一边唱着歌。/什么时候可以摘取。

D.但:仅,只是。句意:奏瑟吹笙。/只是因为您的缘故。

故选B。

5.B

【解析】本题考查学生对文言词语中的古今异义现象的理解能力。

A.祖父:古义,祖辈父辈;今义,爷爷。句意:想到他们的祖辈和父辈。

B.偷生:苟且活着,古今同义。句意:活着的人姑且活一天算一天,死去的人就永远不会复生了。

C.智力:古义,智慧和力量;今义,指运用智慧解决问题的能力。句意:可以说是智谋和力量(变得)势孤力弱。

D.故事:古义,旧事,前例;今义,用作讲述对象的事情。句意:而重蹈六国灭亡的旧事。

故选B。

6.B

【解析】本题考查学生理解文言词语词类活用现象的能力。

①形容词作名词,小的方面、大的方面。句意:小的就获得邑镇,大的就获得城池。

②名词作动词,礼待。句意:用侍奉秦国的心意礼遇天下非凡的人才。

③名词作状语,每天、一天天。句意:天天割地,月月割地,以至于走向灭亡。

④形容词作动词,保全。句意:不能单独保全。

⑤名词作状语,乘辇车。句意:乘坐辇车来到秦国。

故选B。

7.D

【解析】本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。

A.正确。“……也”表判断。句意:这就像砍伐树木的根却要求树木茂盛,阻塞水的源头却希望水流得长远是一样啊。

B.正确。正常语序应为“虽以严刑董之”。句意:即使用严酷的刑罚来督责他们。

C正确。“何为”应是“为何”。句意:(我)想拿出(自己的)力量帮助皇上来抵制这股势力,(这样一来)那么那些人又为什么不(对我)大吵大闹呢?

D.错误。被动句,“于”表被动。句意:不能被邻里左右所容纳。

故选D。

8.D

【解析】本题考查学生理解通假字的能力。

A.“振”同“震”,威吓。句意:用威风怒气来吓唬(人们)。

B.“辨”同“辩”,分辩。句意:不再一一为自己分辩了。

C.“卤”同“鲁”,草率。句意:在书信往来上不应该粗疏草率。

D.无通假字。句意:抨击不正确的言论,驳斥巧辩的坏人,(这)不能算是拒绝接受规劝。

故选D。

9.A

【解析】本题考查学生理解文言实词在文中意义的能力。

A.“咎”,不吉利,灾祸。句意:卦象吉利没恶言。

故选A。

10.B

【解析】本题考查学生对文言实词中的词类活用现象的理解能力。

例句中“端”是名词作动词,穿礼服。句意:穿着礼服戴着礼帽。

A.名词作状语,在夜里。句意:夜晚(有人)用绳子(将烛之武)从城上放下去。

B.名词作动词,驻扎。句意:晋国军队驻扎在函陵。

C.形容词作动词,变雄厚。句意:邻国的实力变得雄厚了,您的实力就想对薄弱了。

D.名词作状语,每年。句意:好的厨师每年换一把刀。

故选B。

11.D

【解析】本题考查学生对文言词语中的通假字现象的理解能力。

A.“希”,同“稀”,稀疏。句意:曾皙弹瑟的声音渐渐稀疏下来。

B.“要”,通“邀”,邀请。句意:张良出去,邀请项伯。

C.“知”,通“智”,明智。失去了自己所结盟的力量,真是不明智。

D.无通假字。句意:希望您考虑这件事。

故选D。

12.D

【解析】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

D.“金就砺则利”的“砺”意思是磨刀石。句意:金属制的刀剑拿到磨刀石上去磨,就能变得锋利。

故选D。

13.D

【解析】本题考查学生对文言实词中的词类活用现象的理解能力。

A.名词作状语,向上。句意:向上能够吃到尘土,向下能够喝到地下的泉水。

B.名词作状语,每天。句意:君子广泛地学习并且每天对自己进行检查、反思。

C.名词作状语,像云一样。句意:天下的百姓像云彩一样聚集起来,像回声一样响应(陈胜)。

D.名词作动词,游泳。句意:不是他能游泳,却能够横渡长江黄河。

故选D。

14.C

【解析】本题考查学生理解文言实词中的词类活用现象的能力。

A.愚,使动用法,使……愚昧。句意:接着就废除古代帝王的治世之道,焚烧诸子百家的著作,来使百姓愚蠢。

B.弱,使动用法,使……变弱。句意:诸侯恐慌害怕,集会结盟,商议削弱秦国。

C.响,名词作状语,像回声一样。句意:天下豪杰像云一样聚集,回声似的应和他,担着干粮如影随形地跟着。

D.斗,使动用法,使……争斗。句意:对外实行连衡策略,使诸侯自相争斗。

C项为名词作状语,ABD三项为使动用法。

故选C。

15.C

【解析】本题考查理解文言虚词的基本能力。

A.连词,表假设,如果/连词,表承接。句意:做人如果没有仁德,怎么对待礼仪制度呢?/心地宁静才能身体安稳。

B.助词,调节音节/助词,主谓间取消句子独立。句意:近则可以用其中的道理来侍奉父母。/兄长不慈爱弟弟。

C.均为“连词,表目的,来”。句意就连赡养父母都成问题。/所以扰乱他人的家而使自家得利。

D.语气助词,无意义/副词,怎么”。句意:看见贤人就应该想着向他看齐。/怎么能进行医治。

故选C。

16.A

【解析】本题考查学生理解文言文词语在句子中的含义的能力。

B.穷,处境艰难。句意:人处于困境就会追念本源。

C.振,抖动。句意:刚洗过澡一定要抖抖衣服。

D.属,连、跟着。句意:然亡国破家相随属。

故选A。

17.C

【解析】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

A.“安:平安”错误。“安”,性情安和。句意:懂得停下来然后才稳定,稳定然后才能冷静,冷静然后才能性情安和。

B.“止:停止”错误。“止”,达到。句意:(大学之道)在于亲近民众,在于让自己和他人都达到最完善的境界。

D.“知:知道”错误。“知”,认识。句意:通过对事万物的认识、研究后才能获得知识。

故选C。

18.A

【解析】本题考查学生理解翻译文言文句子的能力。

B.“壹是”,一概、一律。句意:从天子直到平民,一概都以修养自身作为根本。

C.“知”,同“智”,智慧。句意:智慧的人不会迷惑,仁德的人不会忧愁,勇敢的人不会畏惧。

D.“贼”,伤害;“自贼”,宾语前置句,正常语序为“贼自”。句意:有了这四种发端却自认为不行的,是自己伤害自己。

故选A。

19.B

【解析】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

B.“彬彬:指气质文雅、从容”错误。“彬彬”,相杂适中的样子。句意:质朴和文饰兼备,配合适当,然后才可以成为君子。

故选B。

20.B

【解析】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

B.敏,勤勉。句意:对工作勤奋敏捷,说话却小心谨慎。

故选B。

21.B

【解析】本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。

例句:宾语前置句,正常语序为:不知句读,不解惑。句意:不懂得断句,不明白疑难问题。

A.定语后置句,正常语序为:蚓无利爪牙,强筋骨。句意:蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨。

B.宾语前置句,正常语序为:而又羡何乎?句意:而又羡慕什么呢?

C.“不拘于时”被动句,“于”,被。句意:不被时俗限制。“学于余”,状语后置句,正常语序为:于余学。句意:跟我学习。

D.状语后置句,正常语序为:况吾与子于江渚之上渔樵。句意:何况我和你在江中的小洲上捕鱼打柴。

故选B。

22.D

【解析】本题考查学生对文言实词中的词类活用现象的理解能力。

①“西”,名词作状语,向西。句意:(这里)向西可以望到夏口,向东可以望到武昌。

②“东”,名词作动词,向东行,向东进军。句意:攻下江陵,顺着水流向东进军。

③“渔”,名词作动词,打渔,捕鱼。句意:何况我与你在江边的水渚上捕鱼砍柴。

④“侣”,名词的意动用法,以……为侣。句意:以鱼虾为伴侣,和麋鹿交朋友。

故①和②不同,③和④不同。

故选D。

23.D

【解析】本题考查学生对文言实词中古今异义现象的把握能力。

A.“博学”:古义:作动词,广泛的学习;今义:作名词,知识丰富,学问高。句意:君子广博地学习,并且每天检验反省自己。

B.“白露”,古义:白茫茫的水汽;今义:二十四节气之一。句意:白茫茫的雾气横贯江面,水光连着天际。

C.“茫然”,古义:旷远的样子; 今义:完全不知道的样子。句意:越过苍茫万顷的江面。

D.“风雨”:指自然界的风和雨。古今意义相同。句意:积土成为山,风雨就会从那里兴起。

故选D。

24.B

【解析】本题考查学生分析理解文言实词意义的能力。

A.“余以乾隆三十九年十二月”,句意:我在乾隆三十九年十二月(从京城出发)。“以”,介词,在。

C.“而吾与子之所共”,句意:我和你可以共同享受。“适”,享用。

D.“倚歌而和之” ,句意:按着节奏为歌声伴和。“和”,动词,应和。

故选B。

25.A

【解析】本题考查学生理解文言实词在文中意义的能力。

A.“绝”,横渡。句意:却可以横渡长江黄河。

故选A。

26.A

【解析】本题考查学生对文言词语中的通假字现象的理解能力。

①已:通“矣”,了。句意:已经这样做了。

②没有通假字。句意:

③伏:通“服”,保持,坚守。句意:保持清白节操死于直道。

④函胡:同“含糊”,模糊不清。句意:南边那座山石的声音重浊而模糊。

⑤没有通假字。句意:结果实早且多。

⑥章:通“彰”,彰显。句意:散发出一阵阵浓郁清香。

排除②⑤。

故选A。

27.C

【解析】本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。

①判断句,“也”表判断。句意:这就是不能流传的原因。

②宾语前置句,正常语序为:吾又能为何哉。句意:我又能做什么呢?

③状语后置句,正常语序为:于兰皋步余马兮。句意:让我的马在水边高地散步。

④被动句,“见”表被动。句意:于是(我)被委任到小县做官。

⑤宾语前置句,正常语序为:古之人不欺余也。句意:古人没有欺骗我啊!

⑥省略句,正常语序为:寓形(于)宇内复几时。句意:身体寄托在天地间还能有多少时候?

⑦省略句,“以为”中间省略“之”。句意:我为这件事作传把它作为官吏们的鉴戒。

⑧定语后置句,正常语序为:高余岌岌之冠兮。句意:加高我高高的帽子。

①为判断句,②⑤为宾语前置句,③为状语后置句,④为被动句,⑥⑦为省略句,⑧为定语后置句。

故选C。

28.D

【解析】本题考查学生理解文言实词之古今异义现象的能力。

①古义:荒唐、没有准则;今义:水势大,形容广阔或壮大。句意:怨恨君心荒唐啊!

②古义:治人之事;今义:人的离合、境遇、存亡等情况,或关于工作人员的录用、培养、调配、奖惩等工作。句意:过去为官做事。

③古义:果实的成熟或结果;今义:副词,承上文转折,表示所说的是实际情况,也有实在,确实的意思。句意:只不过不抑制、减少它的结果罢了。

④木匠取直用的两种工具绳子和墨粉,古今义相同。句意:违背是非标准追求邪曲。

⑤不相信,古今义相同。句意:我当然觉得很好笑并不相信。

⑥古义:幽深的样子;今义:指心灵仪表兼美的女子。句意:又沿着崎岖的道路登上山丘。

故选D。

29.A

【解析】本题考查学生对文言实词中的词类活用现象的理解能力。

①名词作状语,在旁边。句意:千尺高的巨大的山石在旁边立着。

②意动用法,以……为乐。句意:以天命为乐,还有什么犹豫彷徨?

③形容词作动词,活得长久。句意:使树木活得长久而且孳长茂盛。

④使动用法,使……游动。句意:忽然我回过身来,四面环视着。

⑤形容词作动词,羡慕。句意:羡幕自然界的生物顺乎时序茁壮生长。

⑥名词作动词,合群。句意:雄鹰和凡鸟本来就不合群。

⑦名词作状语,像骏马一样。句意:一心急着像骏马一样去奔丧。

⑧名词作动词,造成祸害。句意:到头来因此造成祸害。

①⑦名词作状语,②意动用法,③⑤形容词作动词,④使动用法,⑥⑧名词作动词。

故选A。

30.D

【解析】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

A.替:被贬黜。句意:早上进谏而晚上就被贬黜。/耽:沉溺。句意:别对男人情依依。/高牙:随从。句意:孙何外出时仪仗很威风,随从人员很多。

B.区区:愚笨,固执,没见识。句意:你怎么这样没见识。/烦:使……繁琐。句意:偏爱不断发号施令。畴:田地。句意:将要去西边的田地耕作。

C.珠玑:珠玉、宝石。句意:市面上陈列着各种珍贵的物品。

故选D。

31.B

【解析】本题考查学生对文言词语中的通假字现象的理解能力。

A.“籍”通“借”,借给。句意:暂时把自己的财物给别人使用。

句意:可是,晋惠公早晨渡过河去,晚上就筑城来防备您。

B.“裁”通“才”,刚刚。句意:手才举起。

“择”同“释”,舍弃。句意:江河湖海不舍弃细流。

C.“受”通“授”,传授。句意:是用来传授道、教授学业、解释疑难问题的。

句意:想到他们的祖辈父辈。

D.句意:估计大王的军队足以比得上项王的吗?

“无”通“毋”,不要。句意:就要考虑到不要因为一时高兴而奖赏不当。

故选B。

32.C

【解析】本题考查学生对文言词语中的古今异义现象的理解能力。

①古义:宫室结构的参差错落,精致工巧。今义:各用心机,互相排挤。句意:楼阁各依地势的高低倾斜而建筑,(低处的屋角)钩住(高处的)屋心,(并排相向的)屋角彼此相斗。

②古义:求学的人。今义:在学术上有所成就的人。句意:古代求学的人必定有老师。

③古义:书信往返。今义:一遍又一遍,多次重复等。句意:在书信的往来中不应该草率从事。

④古义:放纵情感,即“骄傲”。今义:尽情。句意:得志以后就放纵自己傲慢地对待一切人。

⑤古义:出使的人。今义:出门所带的包裹。句意:出使的人来来往往。

⑥古今都是卑鄙无耻、阴险狡诈、挑拨离间的人。句意:现在有小人的谣言。

⑦古今都表示“满足于已经得到的(生活、愿望等)”。句意:就想到该知足来警惕自己。

⑧古今都是杂乱的意思。句意:桌上的杯盘放的乱七八糟,形容宴饮已毕或将毕时的情景。

⑨古义:先例。今义:真实的或虚构的用做讲述对象的事情。句意:却自取下策反而重蹈六国灭亡的覆辙。

故⑥⑦⑧的意义与现代汉语相同。

故选C。

33.C

【解析】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

A.恤:顾念,忧虑。句意:大小官员大多不关心考虑国家大事。

B.与:赞同。句意:孔子长叹一声感慨地说:“我赞成曾点(的观点)。

D.休,喜庆,福禄。句意:永远保持无尽的美善。

故选C。

34.C

【解析】本题考查学生把握诗歌重点字、词意思的能力。

“左迁”:贬官,降职。与课文中后文所言“迁谪”同义。古人尊右卑左,故称降职为左迁。

“长句”:指七言诗。

“言”:字。凡六百一十六言,句意为:共六百一十六个字。

“行”:古体诗的一种,歌行一体,与乐府相近,它的音节格律比较自由,采用五、七杂言古体,形式富于变化。

故选C。

35.C

【解析】本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。

①宾语前置句,正常语序:有何厌。句意:哪里有满足的时候呢?

②定语后置句,正常语序:苟以大之天下。句意:如果凭着一统天下的大国。

③状语后置句,正常语序为:虽以严刑董之,以威怒震之。句意:虽然可以用严刑来监督他们,用声威震慑他们。

④定语后置句,正常语序:村中好事者少年驯养一虫。句意:村里一个好管闲事的少年驯养了一只蟋蟀。

⑤宾语前置句,正常语序:大王来操何。句意:大王来时带了什么东西?

⑥被动句,“为……所……”表被动。句意:治理国家的人切不要让自己被敌人积久的威势所胁制啊!

⑦判断句,“……者,……也”表示判断。句意:派遣将领把守函谷关的原因,是为了防备其他盗贼进来和意外的变故。

⑧状语后置句,正常语序为:议法度而于朝廷修之。句意:商议法律制度并在朝中修订。

故①⑤是宾语前置句;②④是定语后置句;③⑧是状语后置句;⑥是被动句;⑦是判断句。

故选C。

36.B

【解析】本题考查学生对文言实词中的词类活用现象的理解能力。

①名词作动词,唱歌。句意:他们早上歌唱,晚上奏乐。

②动词使动用法,使……互相争斗。句意:对外实行连衡策略,使诸侯自相争斗。

③形容词的使动用法,使……安宁。句意:就要想到适可而止来使百姓安定。

④形容词用作名词,安乐的环境。句意:不想在安逸的环境中想着危难。

⑤名词作动词,坚持正义。句意:能守卫住他们的疆土,道义上不贿赂秦国。

⑥名词的使动用法,使……成为疆界。句意:(现在它)已经在东边使郑国成为它的边境。

⑦名词用作状语,在表面上。句意:表面上恭顺而不是内心里悦服。

⑧形容词活用作动词,意动用法。句意:成名因它个儿小,看不上它。

故②③⑥都是使动用法。

故选B。

37.C

【解析】本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。

题干中句子的句式为被动句,“为……所”表被动。句意:治理国家的人切不要让自己被敌人积久的威势所胁制啊。

A.被动句,“为所”表被动。句意:你们都将被他俘虏。

B.被动句,“动词+于”表被动。句意:这不是(当年)曹操被周瑜困住的(地方)吗?

C.宾语前置句,正常语序为:籍以何至此。句意:我怎么会气到这种程度呢?

D.被动句,“见”表被动。句意:最终必定不能被(您)理解。

故选C。

38.B

【解析】本题考查学生对文言词语中的通假字现象的理解能力。

A.“向”通“响”,发出响声。句意:哗哗作响,进刀时豁豁地。

C.“暴”通“曝”,暴露,冒着。句意:冒着寒霜雨露,披荆斩棘。

D.“振”通“震”,威吓。句意:即使用严酷的刑罚来督责(人们),用威风怒气来吓唬(人们)。

故选B。

39.B

【解析】本题考查学生对文言词语中的古今异义现象的理解能力。

A.“上报”:古义,写回信;今义,向上级汇报。句意:所以只简单的给您回信。

C.“天理”:古义,牛的生理上的天然结构;今义,①宋代的理学家认为封建伦理是客观存在的道德法则,把它叫作天理。②天然的道理。句意:顺着牛体天然的结构。

D.“精英”:古义,形容词作名词,精品,也有金玉珍宝等物的意思;今义,精华,出类拔萃的人。句意:韩魏收藏的金玉珍宝,齐国楚国挑选的珍宝。

故选B。

40.A

【解析】本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。

例句为被动句,“为……所”表示被动。句意:你们都将被他俘虏。

A.判断句,标志词“为”,译为“是”。句意:驳斥巧辩的坏人,(这)不能算是拒绝接受(他人的)规劝。

B.被动句,“为”表被动。句意:就被刁诈的小吏报到县里,叫他担任里正的差事。

C.被动句,语意被动。句意:等到李牧因受诬陷而被杀死。

D.被动句,“见”表被动。句意:百姓不被保护,因为不施恩泽。

故选A。

41.C

【解析】本题考查学生对文言实词中的词类活用现象的理解能力。

①端:名词作动词,穿着礼服。句意:穿着礼服,戴着礼帽。

②厚:形容词作名词,厚度。句意:刀刃却薄得没有厚度。

③阙:动词的使动用法,使……减少,侵损、削减。句意:如果不使秦国土地减少。

④兄:名词作状语,像对待兄长一样。句意:你替我请他进来,我要像对待兄长一样对待他。

⑤老:形容词作名词,老人。句意:敬爱自家的老人,从而推广到(敬爱)别人家的老人。

⑥目:名词作动词,使眼色。句意:范增多次向项王使眼色。

⑦间:名词作状语,从小路(秘密地,悄悄地)。句意:取道芷阳,抄小路走。

⑧从:动词的使动用法,使……跟从,带领。句意:刘邦第二天早晨使一百多人骑着马跟从他来见项羽。

①⑥名词作动词,②⑤形容词作名词,③⑧动词的使动用法,④⑦名词作状语。

故选C。

42.A

【解析】本题考查学生理解文言虚词在文中的意义和用法的能力。

A.均为代词,自己的。句意:失去自己的同盟者,是不明智的。/也不过是各自谈一谈自己的志向罢了。

B.疑问代词,什么/疑问副词,怎么。句意:大王您来的时候拿了什么东西?/徐公怎么能够比得上您呢?

C.兼词,于此/代词,相当于“之”。句意:堆积土石成为山,风雨就会从那里兴起。/尚且要跟从老师请教。

D.连词,表承接,就/连词,表转折,却。句意:所以木材用墨线量过再经辅具加工就能取直,刀剑在磨刀石上磨过就能变得锋利。/对于他自己呢,却以跟从老师(学习)为耻。

故选A。

43.D

【解析】本题考查学生对文言词语中的古今异义现象的理解能力。

A.①爱:今义,对人或事物有深挚的感情。/古义:爱惜,吝惜。句意:我怎么至于吝惜一头牛。

②童子:今义,男孩子,泛指儿童。/古义,少年,未成年的男孩。句意:六七个未成年的少年。

B.①然则:今义,连词,用在句首,表“如此,那么”。/古义,既然这样,那么……。句意:既然这样,那么小的本来就不能与大的为敌。

②河北:今义,省名,别称冀。/古义,黄河以北,句意:将军在黄河以北作战。

C.①妻子:今义,男子的正式配偶。/古义,妻子和儿女。句意:不推广恩德连妻子儿女都安抚不了。

②白露:今义,二十四节气之一。/古义,白茫茫的雾气。句意:白茫茫的雾气横贯江面。

D.①茫然:今义,形容迷茫的神态和心理或不知所措。/古义,旷远的意思。句意:越过苍茫万顷的江面。

②没有古今异义词,“空明”,空旷澄澈。本句形容词作名词,水月交相辉映的江面。句意:船桨拍打着月光浮动的清澈的水,船儿在月光浮动的水面上逆流而进。

只有D不全含有古今异义词。

故选D。

44.B

【解析】本题考查学生辨析一词多义的能力。

A.“为”:句末语气词,表反问,可译为“呢”;动词,做,干。句意:告辞干什么呢/客人是干什么的.

B.“乎”:同“然”,形容词词尾/用在形容词词尾,可翻译为“……的样子”。句意:宽宽绰绰地,对刀刃的运转必然是有余地的啊!/飘飘摇摇好像要离开尘世飘飞而起。

C.“因”:依照/趁机。句意:依照牛体本来的构造/趁机把沛公(杀死)在座位上。

D.“以”:“以”同“已”,是“止”的意思/介词,因为。句意:就不敢讲了/不要因为我年纪比你们大一点。

故选B。

45.B

【解析】本题考查学生对文言词语中的一词多义及词类活用等的能力。

A.错误。含义相同。胜:禁得起。句意:沛公不能承受酒力。/简直不能承受簪子的重量。

B.正确。“续”和“视”均为动词作名词,译为“后继者”和“视线”。句意:这是灭亡的秦国的后继者。/视线因此而集中,行动因此而迟缓。

C.错误。含义不同。副词,的确,确实;副词,果真。句意:的确有这样认为的百姓。/果真像这样,那么霸业就可以成功了。

D.错误。用法和含义不同。通“已”;用。句意:一定要我讲的话,那就谈谈用仁德统一天下的道理好吗?/不肯干与不能干在表现上用什么来区别?

故选B。

46.C

【解析】本题考查学生辨析一词多义的能力。

A.“抑”,难道,表反问;表选择,或者,还是。句意:难道(大王)您要动用士兵(发动战争),使大臣们陷于危险/还是艳丽的色彩不够眼睛观赏吗?

B.“盖”,通“盍”,何不/通“盍”,何,怎么。句意:还是返回到根本上来吧/你的技术怎么高明到这种地步呢?

C.“所以”:……的原因。句意:这种心之所以符合王道的原因/圣人之所以能成为圣人的原因。

D.“善”,通“缮”,擦拭/与……交好。句意:把刀擦干净,藏起来/向来和留侯张良交好。

故选C。

47.D

【解析】本题考查学生对文言词语中的通假字现象的理解能力。

A.“知”:通“智”,明智。句意:失去了自己所结盟的力量,真是不明智。

“共”:通“供”,供给。句意:出使的人来来往往,(郑国可以随时)供给他们缺少的东西。

没有通假字。句意:曾接给过晋国国君恩惠。

B.“罔”:通“网”,陷害。句意:这样做是陷害人民。

“涂”:通“途”,道路。句意:旅行的人都想在大王的道路上出入。

没有通假字。句意:我看到它难以处理,因此小心翼翼地警惕起来。

C.没有通假字。句意:不能再喝酒了,已经醉了。

没有通假字。句意:从郦山脚下,取道芷阳,抄小路走。

“郤”:通“隙”,缝隙。句意:击入牛体筋骨(相接的)缝隙。

D.“距”:通“拒”,把守。“内”:通“纳”,使……进入。句意:把守住函谷关,不要让诸侯军队进来。

“要”:通“邀”,邀请。句意:张良出去,邀请项伯。

“戮”:通“勠”,合力。句意:我和将军合力攻打秦国。

故选D。

48.A

【解析】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

A.诸:“之乎”的合音。句意:不知道有没有这件事。

故选A。

49.A

【解析】本题考查学生辨析词类活用与文言文特殊句式的能力。

A.“百姓之不见保”是被动句,“见”表被动;“吾属今为之虏矣”是被动句,“为”表被动。句意:老百姓没有受到爱护/我们今天都将要被他俘虏了。

B.“朝”:名词的使动用法,使……朝拜。“鄙”:意动用法,把……作为边界。句意:想扩张疆土,使秦国楚国来朝拜/越过别的国家来把远方的国家当做边界。

C.“籍何以至此”为宾语前置,应为“籍以何至此”。“我持白璧一双,欲献项王”为定语后置,应为“我持一双白璧,欲献项王”。句意:项籍为何有此想法/我带着一对白璧,准备献给项羽大王。

D.“目”:名词作动词,以目示意。“续”:动词用作名词,后继者。句意:范增好几次用眼神暗示项王对刘邦下手/这是已亡的秦朝的后继者啊。

故选A。

50.C

【解析】本题考查学生理解文言虚词在文中的意义和用法的能力。

A.介词,因为;介词,用。句意:因为我比你们年长一些。/利用混乱去改变已有的协调,这并不是威风。

B.助词,宾语提前的标志;助词,用在主谓之间,取消句子独立性。句意:举不起一根羽毛,是不用力气的缘故。/所以老百姓跟随国君走就容易了。

C.均为介词,替,给。句意:是谁给大王出这条计策的?/庖丁给梁惠王宰牛。

D.连词,表转折;连词,表修饰。句意:假如没有死罪而要他死。/子路轻率地回答说。

故选C。