第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展统编版高一历史单元检测(含解析)

文档属性

| 名称 | 第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展统编版高一历史单元检测(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-05 11:05:20 | ||

图片预览

文档简介

三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

1.考古发现,东晋十六国时期,北方鲜卑人慕容氏建立的前燕、后燕、北燕政权的都城,在形制上都继承了夏朝以来天子之都的标配——“三门道”形制。由此可见( )

A.魏晋时期民族文化多元融汇 B.南北政权长期分裂对峙

C.少数民族甘做东晋政权附庸 D.慕容政权追求天下一统

2.初唐史学家李延寿著成《南史》和《北史》,宋人所修《新唐书》称“其书颇有条理,删落酿辞,过本书远甚”。因“《南史》以王谢分支,《北史》亦以崔卢系派”,清代《四库全书》评说其“惟以姓为类,分卷无法”。这能印证隋唐以后( )

A.门阀政治影响日趋衰微 B.史书编写依赖私家著述

C.社会经济重心逐渐南移 D.文献体例标准渐趋严密

3.如表为唐朝雇佣契约样文的分类。这反映出当时( )

按照雇佣契性质和劳动形态分类 雇主对劳动者实行承包任务式的雇佣契

劳动者由主人代理与雇主签订的雇佣契

某物品租价抵充雇价的雇佣契

被雇者代雇主服官役的雇佣契

僦(租赁)雇契

A.经济活动秩序趋于规范 B.经济结构发生根本变动

C.私营手工业的规模扩大 D.资本主义萌芽已经出现

4.唐代文学家元稹曾对唐初政治总结道:“房、杜、王、魏之徒,议可否于前;天下四方之人,言得失于外。不三四年而天下大理,岂文皇独运聪明于上哉?盖亦群下各尽其言,以宣扬发畅于天下也。”与元稹评论相关的政策是( )

A.劝课农桑,轻徭薄赋 B.大兴文治,改革兵制

C.勤俭节约,戒奢从简 D.各取所长,导之使谏

5.给事中在唐朝门下省负责审读奏章、驳封制敕、听讼断狱、考核官员、上书言事等,“具有集谏官、宪官、法官的某些特征于一身”的特点。据此可知,唐朝给事中的设置( )

A.旨在提高政府行政效率 B.有利于规范中央行政

C.利于扩大政府选官范围 D.改变了中枢决策方式

6.唐天宝六年(747年),敦煌郡敦煌县龙勒乡都乡里户主程思楚全家16口,田产登记情况是“合应受田叁项陆拾五亩;柒拾玖亩己受,六十亩永业,一十八亩口分,亩居住园宅。”这一情况表明当时( )

A.安史之乱冲击了唐朝统治 B.租调制尚能按户征收赋税

C.西北地区的耕地数量锐减 D.均田制已经无法完整推行

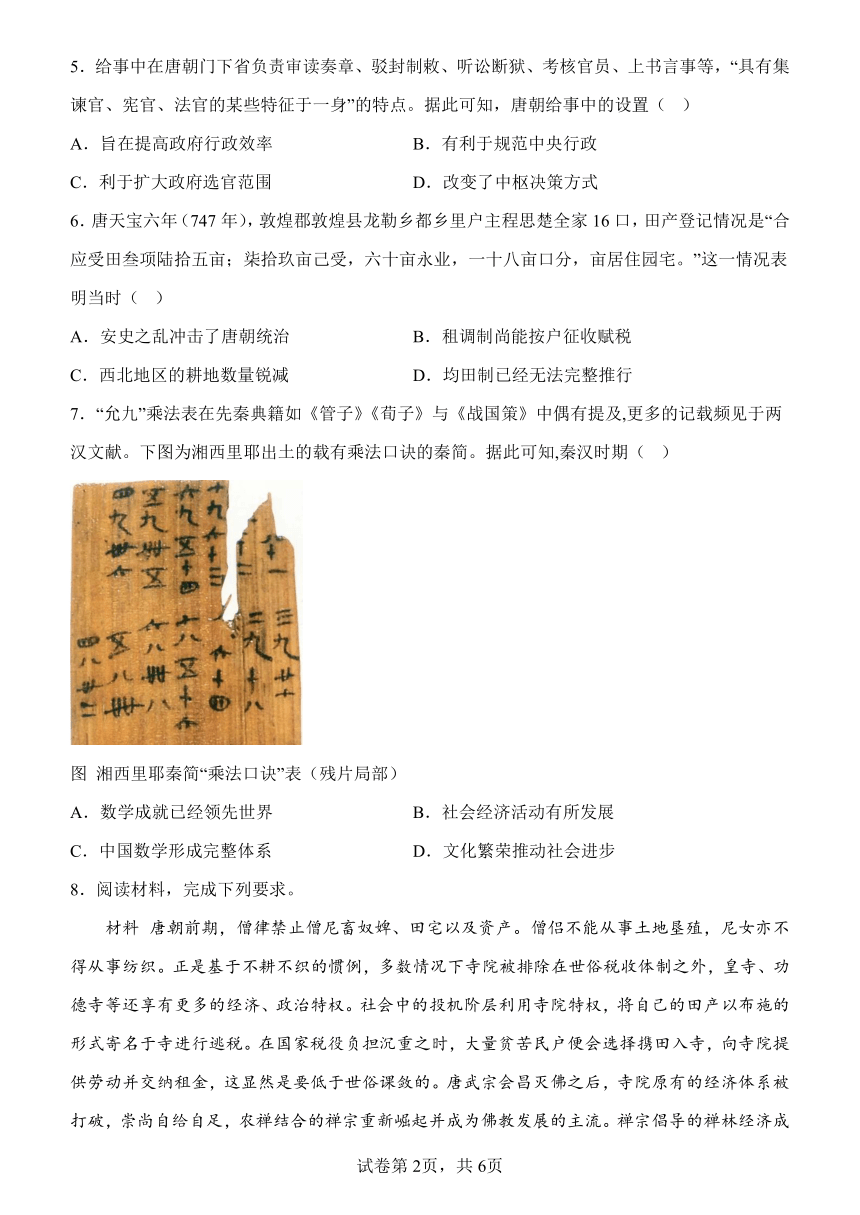

7.“允九”乘法表在先秦典籍如《管子》《荀子》与《战国策》中偶有提及,更多的记载频见于两汉文献。下图为湘西里耶出土的载有乘法口诀的秦简。据此可知,秦汉时期( )

图 湘西里耶秦简“乘法口诀”表(残片局部)

A.数学成就已经领先世界 B.社会经济活动有所发展

C.中国数学形成完整体系 D.文化繁荣推动社会进步

8.阅读材料,完成下列要求。

材料 唐朝前期,僧律禁止僧尼畜奴婢、田宅以及资产。僧侣不能从事土地垦殖,尼女亦不得从事纺织。正是基于不耕不织的惯例,多数情况下寺院被排除在世俗税收体制之外,皇寺、功德寺等还享有更多的经济、政治特权。社会中的投机阶层利用寺院特权,将自己的田产以布施的形式寄名于寺进行逃税。在国家税役负担沉重之时,大量贫苦民户便会选择携田入寺,向寺院提供劳动并交纳租金,这显然是要低于世俗课敛的。唐武宗会昌灭佛之后,寺院原有的经济体系被打破,崇尚自给自足,农禅结合的禅宗重新崛起并成为佛教发展的主流。禅宗倡导的禅林经济成为寺院自我供养的主要方式,将农业作为寺院自我供养的途径,倡导“一日不作,一日不食”。禅宗的田地主要以自己开垦为主,而且建寺与垦殖区域多处于山地丘陵之间,受地形影响,呈现出分布散、规模小且交通不便的特点,这与前期寺院连田阡陌,尽占膏腴形成巨大反差,禅林经济终结了此前寺院作为大土地所有者与国家争利博弈的时代。

——摘编自景旭、孟娟《唐朝寺院与国家之间的田地博弈》

(1)根据材料,概括会昌灭佛前后寺院经济的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,简析禅林经济发展的历史作用。

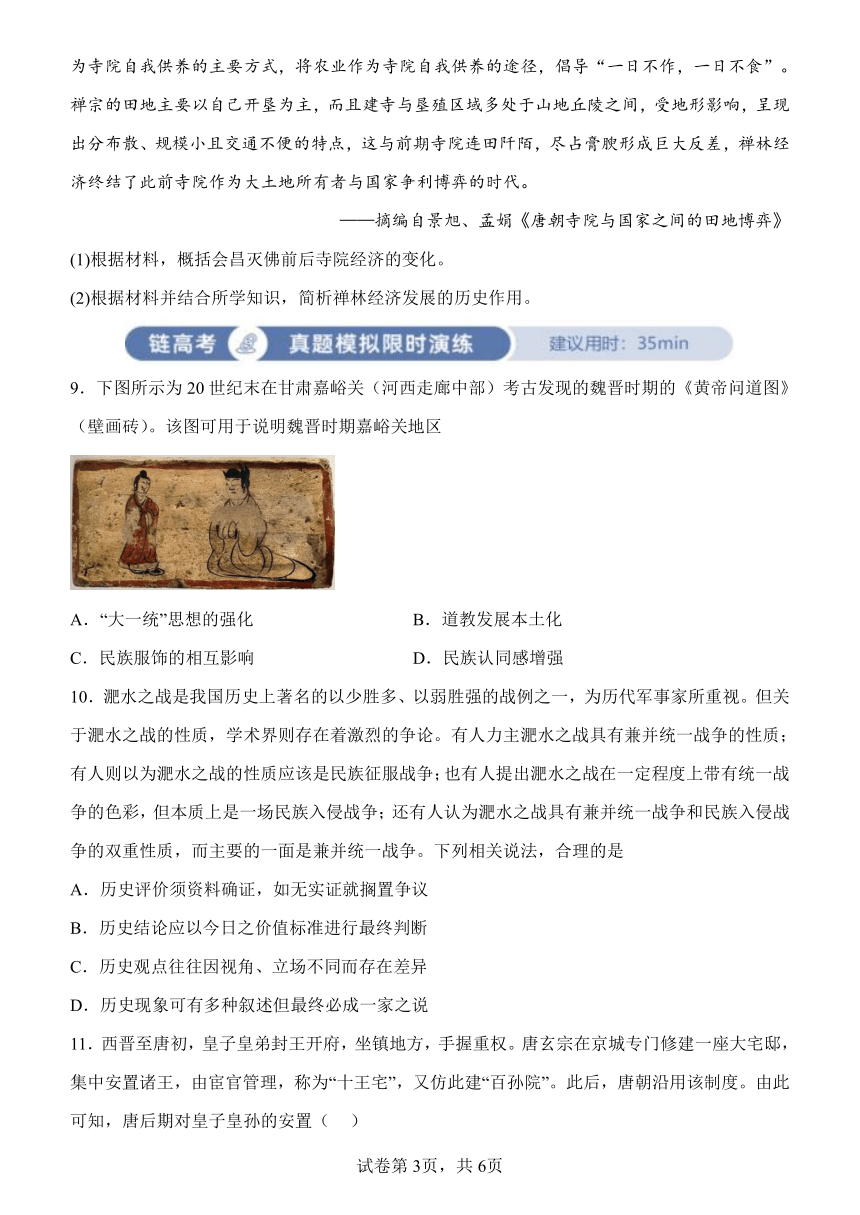

9.下图所示为20世纪末在甘肃嘉峪关(河西走廊中部)考古发现的魏晋时期的《黄帝问道图》(壁画砖)。该图可用于说明魏晋时期嘉峪关地区

A.“大一统”思想的强化 B.道教发展本土化

C.民族服饰的相互影响 D.民族认同感增强

10.淝水之战是我国历史上著名的以少胜多、以弱胜强的战例之一,为历代军事家所重视。但关于淝水之战的性质,学术界则存在着激烈的争论。有人力主淝水之战具有兼并统一战争的性质;有人则以为淝水之战的性质应该是民族征服战争;也有人提出淝水之战在一定程度上带有统一战争的色彩,但本质上是一场民族入侵战争;还有人认为淝水之战具有兼并统一战争和民族入侵战争的双重性质,而主要的一面是兼并统一战争。下列相关说法,合理的是

A.历史评价须资料确证,如无实证就搁置争议

B.历史结论应以今日之价值标准进行最终判断

C.历史观点往往因视角、立场不同而存在差异

D.历史现象可有多种叙述但最终必成一家之说

11.西晋至唐初,皇子皇弟封王开府,坐镇地方,手握重权。唐玄宗在京城专门修建一座大宅邸,集中安置诸王,由宦官管理,称为“十王宅”,又仿此建“百孙院”。此后,唐朝沿用该制度。由此可知,唐后期对皇子皇孙的安置( )

A.削弱了藩镇势力 B.强化了分封体制 C.凸显了专制集权 D.动摇了宗法制度

12.唐代前期,租庸调制的主要纳税对象是农民,中后期的两税法不仅把几乎全国人户作为纳税对象,且规定“户无主客,以现居为簿”。据此可知,两税法( )

A.减轻了农民纳税负担 B.体现了税负公平原则

C.抑制了土地兼并速度 D.以人丁为主进行征税

13.《九章算术》把能用同一种数学方法解决的问题归于一类,提出共同的、抽象的“术”,如方田术、勾股术等:又把这些“术”及例题按其性质分成方田、勾股等九类。刘徽在《九章算术注》中也写道:“以通神明之德,以类万物之情,事类相推,析理以辞,勾股以御高深广远”。据此可知,中国古代数学

A.具有神秘主义色彩 B.重视逻辑演绎推理

C.理论发展服务实践 D.居于世界领先地位

14.西晋杰出地图学家裴秀主编绘制出《禹贡地域图》,并提出我国古代绘制地图的重要原则:比例尺、方位、距离、高程等,统称为“制如图体”。由此可知

A.是我国第一部可考的历史沿革地图集

B.裴秀被誉为“中国科学制图学之父”

C.“制如图体”从西晋到明代一直是我国古代编制地图的指导原则

D.利玛窦绘制的《坤舆万国全图》开启了中国近代测绘技术的萌芽

15.阅读材料,完成下列要求。

材料 天宝年间,河南、河北的民户占全国总户数的37%。在全国10道的经济发展中,河南、河北居全国的领先地位,在财政上也居于重要地位。唐玄宗在诏敕中指出:“大河南北,人户殷繁,衣食之原,租赋尤广。”安史之乱爆发后,北方人口大量南移。如荆州(治江陵县)天宝年间有3万多户。而乾符年间“江陵城下有三十万户”,百年间增长了近10倍!益州,天宝有户59万多,大中年间则“户百万,兵士五万”,也增加了近1倍。唐前期,河南、河北不仅“桑蚕倍多”,质量也是全国最好的。当时绢分为8等,而河南道宋、毫两州的绢列第1等。德宗时顾况指出:“今江南缣帛,胜于樵(即毫州又名樵郡。)、宋。”唐后期,在江淮出现了一些繁华的工商业城市。至德年间李华在《杭州刺史厅壁记》中指出:“杭州骈樯二十里,开肆三万室。”这比唐前期洛阳开肆三千余多了10倍。白居易指出:“当今国用,多出江南。”社牧也说:“今天下以江淮为国命。”而韩愈则更进一步说:“当今赋出于天下,江南居十九。”

——摘编自翁俊雄《唐代区域经济研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括唐代区域经济演变的趋势及其原因。

(2)史学界向认为,“安史之乱”是唐代由盛转衰的转折点,根据材料并结合所学知识对此观点进行评析。

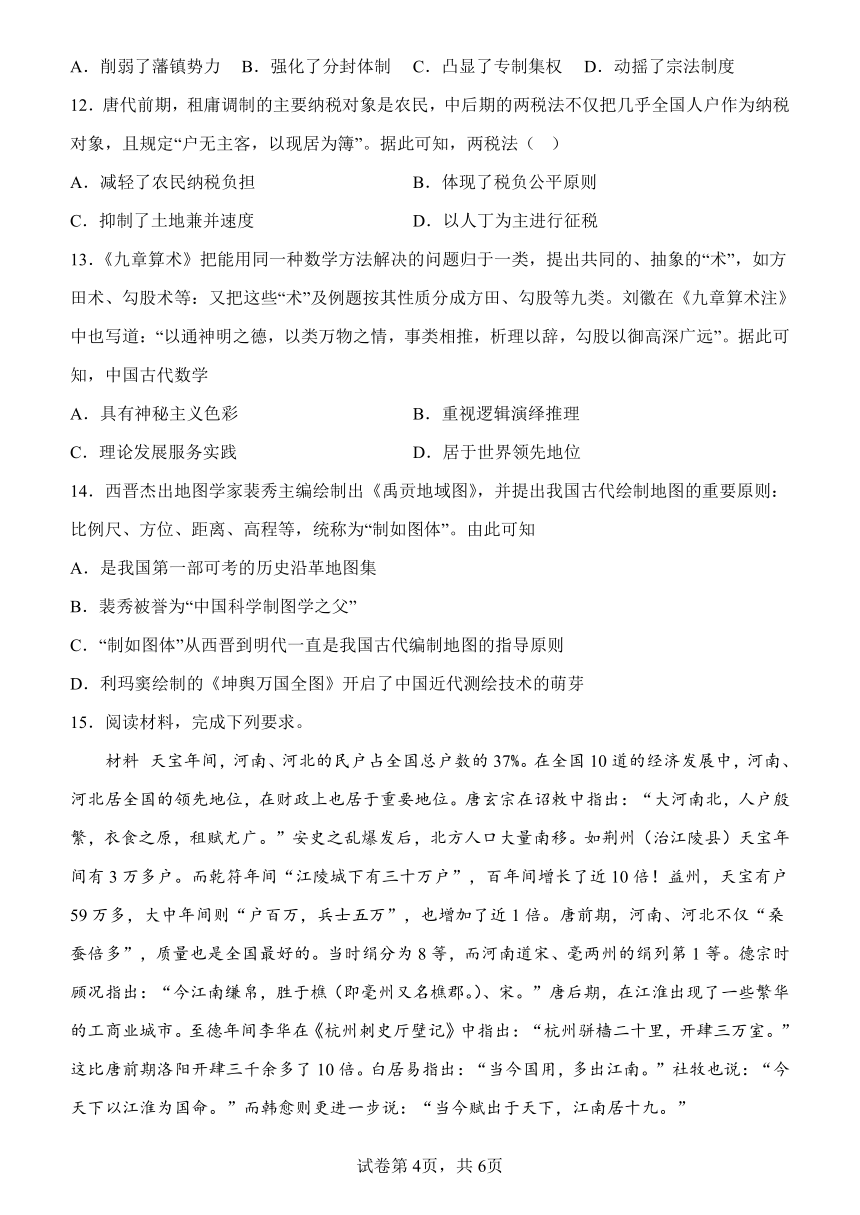

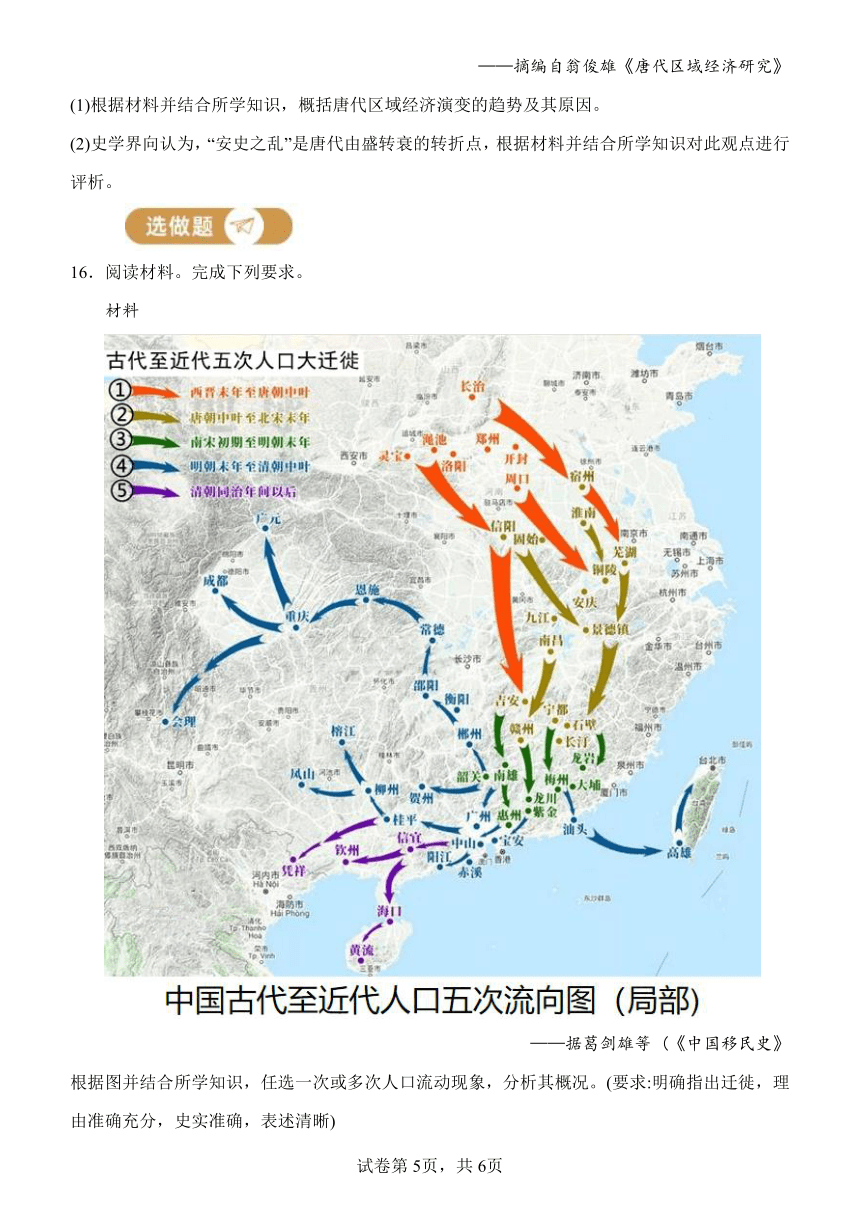

16.阅读材料。完成下列要求。

材料

——据葛剑雄等 (《中国移民史》

根据图并结合所学知识,任选一次或多次人口流动现象,分析其概况。(要求:明确指出迁徙,理由准确充分,史实准确,表述清晰)

参考答案:

1.D

【详解】据题意可知,东晋十六国时期北方的少数民族政权在都城建设上都效仿夏朝以来天子只读的标配,说明这些少数民族政权也都意图效仿夏朝成为统一天下的政权,D项正确;材料中的内容说明的是慕容政权追求天下一统,ABC项的说法都与这一主旨不符,排除。故选D项。

2.A

【详解】根据材料“《南史》以王谢分支,《北史》亦以崔卢系派”“惟以姓为类,分卷无法”及所学知识可知,《南史》和《北史》突出门阀士族地位,过多采用家传形式,体现了当时门阀政治影响较大。宋人认为“其书颇有条理,删落酿辞,过本书远甚”,从侧面反映出隋唐以后,门阀政治影响日趋衰微,A项正确;材料未体现史书编写依赖私家著述,排除B项;材料内容与经济重心南移无关,排除C项;材料内容不能体现隋唐以后文献体例标准渐趋严密,排除D项。故选A项。

3.A

【详解】考查唐代商业契约。根据材料可知,唐朝时期,随着雇佣关系的发展,产生了不同种类的雇佣契约,这种雇佣契约样文是在唐朝时期雇佣劳动形态日渐增多的状况下,为约束雇佣关系而出现的,因此契约样文的出现是经济秩序得到规范的表现和手段,A项正确;唐朝仍然以农业为主体,经济结构未发生根本变动,排除B项;根据材料“被雇者代雇主服官役的雇佣契”等信息可知,这种雇佣关系涉及的领域并非仅存在于私营手工业,排除C项;雇佣关系的增多与两税法的实行促使自由劳动力增加密不可分,但这种雇佣关系仍属于封建性质的,资本主义萌芽性质的雇佣关系产生于明清时期,呈现出劳动力商品化和社会化大生产的特征,排除D项。故选A项。

4.D

【详解】元稹的意思是说像房玄龄、杜如晦、魏征这样的贤臣,在朝中言议政事的可与否;普天之下的臣民,在朝外直言政策的得与失,短短数年之内就实现了天下大治的盛世,D项正确;其它三项政策均不符合元稹评论的出发点,排除ABC项。故选D项。

5.B

【详解】根据材料,唐朝时门下省官员给事中负责审读奏章、驳封制敕、听讼断狱、考核官员、上书言事等,有利于规范中央行政,减少决策失误和加强官员监督,B项正确;给事中某种程度上发挥谏官、宪官、法官的角色,旨在规范行政、减少失误,而非提高效率,排除A项;给事中没有选官权,不能扩大选官范围,排除C项;给事中的设置完善而非改变了中枢决策方式,排除D项。故选B项。

6.D

【详解】根据材料可知,敦煌郡敦煌县龙勒乡都乡里实授田的亩数少于应授田的亩数,说明均田制已经无法完整推行,D项正确;安史之乱是755年,排除A项;材料没有体现赋税征收问题,排除B项;材料与西北地区的耕地数量锐减无关,排除C项。故选D项。

7.B

【详解】根据材料可知,秦汉时期“允九”乘法表出现的频率高于先秦时期,这是秦汉时期社会稳定,社会经济活动有所发展,B项正确;材料未与其他地区比较,不能得出“数学成就已经领先世界”,排除A项;仅凭材料无法体现中国数学形成完整体系,排除C项;D项与材料主旨无关,排除D项。故选B项。

8.(1)僧侣和尼姑从脱离生产,享受特权到自给自足、自我供养;寺院从广占良田到自己开垦山地丘陵土地为主。

(2)革新了寺院经济模式;促进了佛教的中国化发展;减轻了依靠世俗供养所造成的社会负担;一定程度上减少了隐匿户籍的现象;有利于国家赋役的征发;客观上有利于中央集权的加强。

【详解】(1)根据材料“唐朝前期,僧律禁止僧尼畜奴婢、田宅以及资产。僧侣不能从事土地垦殖,尼女亦不得从事纺织。正是基于不耕不织的惯例,多数情况下寺院被排除在世俗税收体制之外,皇寺、功德寺等还享有更多的经济、政治特权”“唐武宗会昌灭佛之后,寺院原有的经济体系被打破,崇尚自给自足,农禅结合的禅宗重新崛起并成为佛教发展的主流”可知,僧侣和尼姑从脱离生产,享受特权到自给自足、自我供养。根据材料“禅宗的田地主要以自己开垦为主,而且建寺与垦殖区域多处于山地丘陵之间,受地形影响,呈现出分布散、规模小且交通不便的特点,这与前期寺院连田阡陌,尽占膏腴形成巨大反差”可知,寺院从广占良田到自己开垦山地丘陵土地为主。

(2)根据材料“唐武宗会昌灭佛之后,寺院原有的经济体系被打破,崇尚自给自足,农禅结合的禅宗重新崛起并成为佛教发展的主流”可知,革新了寺院经济模式;促进了佛教的中国化发展;根据材料“禅宗倡导的禅林经济成为寺院自我供养的主要方式,将农业作为寺院自我供养的途径,倡导‘一日不作,一日不食’”可知,减轻了依靠世俗供养所造成的社会负担;根据材料“禅宗的田地主要以自己开垦为主,而且建寺与垦殖区域多处于山地丘陵之间,受地形影响,呈现出分布散、规模小且交通不便的特点,这与前期寺院连田阡陌,尽占膏腴形成巨大反差,禅林经济终结了此前寺院作为大土地所有者与国家争利博弈的时代”可知,有利于国家赋役的征发;一定程度上减少了隐匿户籍的现象;客观上有利于中央集权的加强等等。

9.D

【详解】由材料“甘肃嘉峪关(河西走廊中部)考古发现的魏晋时期的《黄帝问道图》”可知魏晋时期北方少数民族地区的画像砖中出现代表汉族文化的内容,说明民族融合趋势加强,少数民族认同感增强,D项正确;“春秋大一统”的思想主张是汉武帝时期董仲舒提出的,意在加强中央集权,魏晋时期国家处于分裂状态,“大一统”思想弱化,排除A项;道教不是外来教派,排除B项;民族服饰是各民族本身文化中独有特色的服饰,材料中不能看出民族服饰,排除C项。故选D项。

10.C

【详解】据材料可知,关于肥水之战的性质,学术界存在着激烈的争论,原因是占位的角度、及研究者的立场不同,得出的观点各异,C项正确;据材料可知,关于肥水之战的性质,学术界存在着激烈的争论,但未涉及“历史评价须资料确证,如无实证就搁置争议”,排除A项;历史结论的提出,必须言之有理、论之有据,但不都以今日之价值标准进行最终判断,排除B项;历史现象指历史运动的外部联系和表面特征,是历史本质的外部表现,因此D项说法错误,排除D项。故选C项。

11.C

【详解】根据“唐玄宗在京城专门修建一座大宅邸,集中安置诸王,由宦官管理,称为‘十王宅’,又仿此建‘百孙院’”可得出唐后期对皇子皇孙的安置削弱了皇子的权力与势力,是加强专制的体现。C项正确;材料并没有针对藩镇,排除A项;分封制在春秋时期逐步瓦解,排除B项;宗法制度瓦解于春秋战国时期,排除D项。故选C项。

12.B

【详解】根据材料可知,两税法扩大了征税对象,将以前不纳税的贵族、官僚也纳人了征税对象,这体现了税负公平原则,B项正确;扩大征税对象不等于减少了农民的税额,排除A项;两税法的实行加剧了土地兼并,排除C项;两税法“不以丁身为本”作为征税标准,排除D项。故选B项。

13.C

【详解】根据“提出共同的、抽象的“术”,如方田术、勾股术等:又把这些“术”及例题按其性质分成方田、勾股等九类”可得出,其术语中有很多与实际的应用有关,如农业丈量土地方面等,反映出理论发展服务实践,C项正确;神秘主义色彩与材料无关,排除A;中国的科技并不重视逻辑推理,排除B;材料中没有与世界比较,不能得出D项结论,排除D。

14.C

【详解】根据材料“并提出我国古代绘制地图的重要原则:比例尺、方位、距离、高程等,统称为‘制如图体’”可知“制如图体”从西晋到明代一直是我国古代编制地图的指导原则,C项正确;材料主要体现的是西晋杰出地图学家裴秀主编绘制出《禹贡地域图》和其制图原则,无法得出是我国第一部可考的历史沿革地图集,排除A项;材料没有裴秀被誉为“中国科学制图学之父”的信息,排除B项;材料体现的是裴秀主编绘制出《禹贡地域图》和其制图原则,没有体现利玛窦绘制的《坤舆万国全图》开启了中国近代测绘技术的萌芽,排除D项。故选C项。

15.(1)趋势:南方经济实力逐渐超过北方(或经济重心南移趋势)。

原因:安史之乱与北方藩镇割据的局势阻碍北方经济发展;北方人口大量南移为南方经济发展提供了劳动力和技术要素;南方优越的地理环境;中央政府倚重南方财政,弱化了重农抑商政策。(答出2点即可)

(2)政治角度:这一观点是合理的。地方的藩镇割据威胁中央集权;宦官专权和朋党之争导致政治腐败;安史之乱使唐朝的统治力量受到严重削弱。(答出两点即可)

经济角度:这一观点有失偏颇。安史之乱后,江南的农业、手工业和商业长足发展,成为全国的财政和经济的中心;唐后期的经济发展的总体水平超过了唐前期。(答出2点即可)

【详解】(1)趋势:根据材料“天宝年间,河南、河北的民户占全国总户数的37%。在全国10道的经济发展中,河南、河北居全国的领先地位,在财政上也居于重要地位”“当今赋出于天下,江南居十九”可知,南方经济实力逐渐超过北方(或经济重心南移趋势)。原因:根据材料“安史之乱爆发后,北方人口大量南移”并结合所学知识可知,安史之乱与北方藩镇割据的局势阻碍北方经济发展、北方人口大量南移为南方经济发展提供了劳动力和技术要素;根据所学知识可知,南方优越的地理环境;根据材料“当今赋出于天下,江南居十九”可知,中央政府倚重南方财政,弱化了重农抑商政策。

(2)政治角度:根据所学知识可知,这一观点是合理的。根据所学知识可知,地方的藩镇割据威胁中央集权;根据所学知识可知,宦官专权和朋党之争导致政治腐败;根据所学知识可知,安史之乱使唐朝的统治力量受到严重削弱。

经济角度:根据所学知识,如果从经济发展角度分析,安史之乱后,唐代经济进一步发展,因此这一观点有失偏颇。安史之乱后,江南的农业、手工业和商业长足发展,成为全国的财政和经济的中心;唐后期的经济发展的总体水平超过了唐前期。

16.示例:

现象:①西晋末年到唐中期

概况:西晋末年起,大量河南、山西等地的北方民众为躲避战乱,南下安徽、江西等地。

分析:因北方战乱,南方相对安定,北民南迁,带去了先进生产工具和技术,也充实了劳动力资源:促进南方开发,提升了南方经济地位和政治与文化地位。推动了民族交融,加强了南北互动。为经济重心逐渐南移奠定基础:推动了统一多民族国家的发展。

【详解】首先注意答题结构,概况中需要明确指出流动空间情况,需分析其流动的原因和影响。如回答古代人口流动,注意从民族交融、经济格局变动、政治文化发展等角度认识意义,尤其在价值层面要提升就统一多民族国家发展等角度认识意义。如回答近代人口流动,特别注意近代民族危机、经济发展与人口流动的关系。

1.考古发现,东晋十六国时期,北方鲜卑人慕容氏建立的前燕、后燕、北燕政权的都城,在形制上都继承了夏朝以来天子之都的标配——“三门道”形制。由此可见( )

A.魏晋时期民族文化多元融汇 B.南北政权长期分裂对峙

C.少数民族甘做东晋政权附庸 D.慕容政权追求天下一统

2.初唐史学家李延寿著成《南史》和《北史》,宋人所修《新唐书》称“其书颇有条理,删落酿辞,过本书远甚”。因“《南史》以王谢分支,《北史》亦以崔卢系派”,清代《四库全书》评说其“惟以姓为类,分卷无法”。这能印证隋唐以后( )

A.门阀政治影响日趋衰微 B.史书编写依赖私家著述

C.社会经济重心逐渐南移 D.文献体例标准渐趋严密

3.如表为唐朝雇佣契约样文的分类。这反映出当时( )

按照雇佣契性质和劳动形态分类 雇主对劳动者实行承包任务式的雇佣契

劳动者由主人代理与雇主签订的雇佣契

某物品租价抵充雇价的雇佣契

被雇者代雇主服官役的雇佣契

僦(租赁)雇契

A.经济活动秩序趋于规范 B.经济结构发生根本变动

C.私营手工业的规模扩大 D.资本主义萌芽已经出现

4.唐代文学家元稹曾对唐初政治总结道:“房、杜、王、魏之徒,议可否于前;天下四方之人,言得失于外。不三四年而天下大理,岂文皇独运聪明于上哉?盖亦群下各尽其言,以宣扬发畅于天下也。”与元稹评论相关的政策是( )

A.劝课农桑,轻徭薄赋 B.大兴文治,改革兵制

C.勤俭节约,戒奢从简 D.各取所长,导之使谏

5.给事中在唐朝门下省负责审读奏章、驳封制敕、听讼断狱、考核官员、上书言事等,“具有集谏官、宪官、法官的某些特征于一身”的特点。据此可知,唐朝给事中的设置( )

A.旨在提高政府行政效率 B.有利于规范中央行政

C.利于扩大政府选官范围 D.改变了中枢决策方式

6.唐天宝六年(747年),敦煌郡敦煌县龙勒乡都乡里户主程思楚全家16口,田产登记情况是“合应受田叁项陆拾五亩;柒拾玖亩己受,六十亩永业,一十八亩口分,亩居住园宅。”这一情况表明当时( )

A.安史之乱冲击了唐朝统治 B.租调制尚能按户征收赋税

C.西北地区的耕地数量锐减 D.均田制已经无法完整推行

7.“允九”乘法表在先秦典籍如《管子》《荀子》与《战国策》中偶有提及,更多的记载频见于两汉文献。下图为湘西里耶出土的载有乘法口诀的秦简。据此可知,秦汉时期( )

图 湘西里耶秦简“乘法口诀”表(残片局部)

A.数学成就已经领先世界 B.社会经济活动有所发展

C.中国数学形成完整体系 D.文化繁荣推动社会进步

8.阅读材料,完成下列要求。

材料 唐朝前期,僧律禁止僧尼畜奴婢、田宅以及资产。僧侣不能从事土地垦殖,尼女亦不得从事纺织。正是基于不耕不织的惯例,多数情况下寺院被排除在世俗税收体制之外,皇寺、功德寺等还享有更多的经济、政治特权。社会中的投机阶层利用寺院特权,将自己的田产以布施的形式寄名于寺进行逃税。在国家税役负担沉重之时,大量贫苦民户便会选择携田入寺,向寺院提供劳动并交纳租金,这显然是要低于世俗课敛的。唐武宗会昌灭佛之后,寺院原有的经济体系被打破,崇尚自给自足,农禅结合的禅宗重新崛起并成为佛教发展的主流。禅宗倡导的禅林经济成为寺院自我供养的主要方式,将农业作为寺院自我供养的途径,倡导“一日不作,一日不食”。禅宗的田地主要以自己开垦为主,而且建寺与垦殖区域多处于山地丘陵之间,受地形影响,呈现出分布散、规模小且交通不便的特点,这与前期寺院连田阡陌,尽占膏腴形成巨大反差,禅林经济终结了此前寺院作为大土地所有者与国家争利博弈的时代。

——摘编自景旭、孟娟《唐朝寺院与国家之间的田地博弈》

(1)根据材料,概括会昌灭佛前后寺院经济的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,简析禅林经济发展的历史作用。

9.下图所示为20世纪末在甘肃嘉峪关(河西走廊中部)考古发现的魏晋时期的《黄帝问道图》(壁画砖)。该图可用于说明魏晋时期嘉峪关地区

A.“大一统”思想的强化 B.道教发展本土化

C.民族服饰的相互影响 D.民族认同感增强

10.淝水之战是我国历史上著名的以少胜多、以弱胜强的战例之一,为历代军事家所重视。但关于淝水之战的性质,学术界则存在着激烈的争论。有人力主淝水之战具有兼并统一战争的性质;有人则以为淝水之战的性质应该是民族征服战争;也有人提出淝水之战在一定程度上带有统一战争的色彩,但本质上是一场民族入侵战争;还有人认为淝水之战具有兼并统一战争和民族入侵战争的双重性质,而主要的一面是兼并统一战争。下列相关说法,合理的是

A.历史评价须资料确证,如无实证就搁置争议

B.历史结论应以今日之价值标准进行最终判断

C.历史观点往往因视角、立场不同而存在差异

D.历史现象可有多种叙述但最终必成一家之说

11.西晋至唐初,皇子皇弟封王开府,坐镇地方,手握重权。唐玄宗在京城专门修建一座大宅邸,集中安置诸王,由宦官管理,称为“十王宅”,又仿此建“百孙院”。此后,唐朝沿用该制度。由此可知,唐后期对皇子皇孙的安置( )

A.削弱了藩镇势力 B.强化了分封体制 C.凸显了专制集权 D.动摇了宗法制度

12.唐代前期,租庸调制的主要纳税对象是农民,中后期的两税法不仅把几乎全国人户作为纳税对象,且规定“户无主客,以现居为簿”。据此可知,两税法( )

A.减轻了农民纳税负担 B.体现了税负公平原则

C.抑制了土地兼并速度 D.以人丁为主进行征税

13.《九章算术》把能用同一种数学方法解决的问题归于一类,提出共同的、抽象的“术”,如方田术、勾股术等:又把这些“术”及例题按其性质分成方田、勾股等九类。刘徽在《九章算术注》中也写道:“以通神明之德,以类万物之情,事类相推,析理以辞,勾股以御高深广远”。据此可知,中国古代数学

A.具有神秘主义色彩 B.重视逻辑演绎推理

C.理论发展服务实践 D.居于世界领先地位

14.西晋杰出地图学家裴秀主编绘制出《禹贡地域图》,并提出我国古代绘制地图的重要原则:比例尺、方位、距离、高程等,统称为“制如图体”。由此可知

A.是我国第一部可考的历史沿革地图集

B.裴秀被誉为“中国科学制图学之父”

C.“制如图体”从西晋到明代一直是我国古代编制地图的指导原则

D.利玛窦绘制的《坤舆万国全图》开启了中国近代测绘技术的萌芽

15.阅读材料,完成下列要求。

材料 天宝年间,河南、河北的民户占全国总户数的37%。在全国10道的经济发展中,河南、河北居全国的领先地位,在财政上也居于重要地位。唐玄宗在诏敕中指出:“大河南北,人户殷繁,衣食之原,租赋尤广。”安史之乱爆发后,北方人口大量南移。如荆州(治江陵县)天宝年间有3万多户。而乾符年间“江陵城下有三十万户”,百年间增长了近10倍!益州,天宝有户59万多,大中年间则“户百万,兵士五万”,也增加了近1倍。唐前期,河南、河北不仅“桑蚕倍多”,质量也是全国最好的。当时绢分为8等,而河南道宋、毫两州的绢列第1等。德宗时顾况指出:“今江南缣帛,胜于樵(即毫州又名樵郡。)、宋。”唐后期,在江淮出现了一些繁华的工商业城市。至德年间李华在《杭州刺史厅壁记》中指出:“杭州骈樯二十里,开肆三万室。”这比唐前期洛阳开肆三千余多了10倍。白居易指出:“当今国用,多出江南。”社牧也说:“今天下以江淮为国命。”而韩愈则更进一步说:“当今赋出于天下,江南居十九。”

——摘编自翁俊雄《唐代区域经济研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括唐代区域经济演变的趋势及其原因。

(2)史学界向认为,“安史之乱”是唐代由盛转衰的转折点,根据材料并结合所学知识对此观点进行评析。

16.阅读材料。完成下列要求。

材料

——据葛剑雄等 (《中国移民史》

根据图并结合所学知识,任选一次或多次人口流动现象,分析其概况。(要求:明确指出迁徙,理由准确充分,史实准确,表述清晰)

参考答案:

1.D

【详解】据题意可知,东晋十六国时期北方的少数民族政权在都城建设上都效仿夏朝以来天子只读的标配,说明这些少数民族政权也都意图效仿夏朝成为统一天下的政权,D项正确;材料中的内容说明的是慕容政权追求天下一统,ABC项的说法都与这一主旨不符,排除。故选D项。

2.A

【详解】根据材料“《南史》以王谢分支,《北史》亦以崔卢系派”“惟以姓为类,分卷无法”及所学知识可知,《南史》和《北史》突出门阀士族地位,过多采用家传形式,体现了当时门阀政治影响较大。宋人认为“其书颇有条理,删落酿辞,过本书远甚”,从侧面反映出隋唐以后,门阀政治影响日趋衰微,A项正确;材料未体现史书编写依赖私家著述,排除B项;材料内容与经济重心南移无关,排除C项;材料内容不能体现隋唐以后文献体例标准渐趋严密,排除D项。故选A项。

3.A

【详解】考查唐代商业契约。根据材料可知,唐朝时期,随着雇佣关系的发展,产生了不同种类的雇佣契约,这种雇佣契约样文是在唐朝时期雇佣劳动形态日渐增多的状况下,为约束雇佣关系而出现的,因此契约样文的出现是经济秩序得到规范的表现和手段,A项正确;唐朝仍然以农业为主体,经济结构未发生根本变动,排除B项;根据材料“被雇者代雇主服官役的雇佣契”等信息可知,这种雇佣关系涉及的领域并非仅存在于私营手工业,排除C项;雇佣关系的增多与两税法的实行促使自由劳动力增加密不可分,但这种雇佣关系仍属于封建性质的,资本主义萌芽性质的雇佣关系产生于明清时期,呈现出劳动力商品化和社会化大生产的特征,排除D项。故选A项。

4.D

【详解】元稹的意思是说像房玄龄、杜如晦、魏征这样的贤臣,在朝中言议政事的可与否;普天之下的臣民,在朝外直言政策的得与失,短短数年之内就实现了天下大治的盛世,D项正确;其它三项政策均不符合元稹评论的出发点,排除ABC项。故选D项。

5.B

【详解】根据材料,唐朝时门下省官员给事中负责审读奏章、驳封制敕、听讼断狱、考核官员、上书言事等,有利于规范中央行政,减少决策失误和加强官员监督,B项正确;给事中某种程度上发挥谏官、宪官、法官的角色,旨在规范行政、减少失误,而非提高效率,排除A项;给事中没有选官权,不能扩大选官范围,排除C项;给事中的设置完善而非改变了中枢决策方式,排除D项。故选B项。

6.D

【详解】根据材料可知,敦煌郡敦煌县龙勒乡都乡里实授田的亩数少于应授田的亩数,说明均田制已经无法完整推行,D项正确;安史之乱是755年,排除A项;材料没有体现赋税征收问题,排除B项;材料与西北地区的耕地数量锐减无关,排除C项。故选D项。

7.B

【详解】根据材料可知,秦汉时期“允九”乘法表出现的频率高于先秦时期,这是秦汉时期社会稳定,社会经济活动有所发展,B项正确;材料未与其他地区比较,不能得出“数学成就已经领先世界”,排除A项;仅凭材料无法体现中国数学形成完整体系,排除C项;D项与材料主旨无关,排除D项。故选B项。

8.(1)僧侣和尼姑从脱离生产,享受特权到自给自足、自我供养;寺院从广占良田到自己开垦山地丘陵土地为主。

(2)革新了寺院经济模式;促进了佛教的中国化发展;减轻了依靠世俗供养所造成的社会负担;一定程度上减少了隐匿户籍的现象;有利于国家赋役的征发;客观上有利于中央集权的加强。

【详解】(1)根据材料“唐朝前期,僧律禁止僧尼畜奴婢、田宅以及资产。僧侣不能从事土地垦殖,尼女亦不得从事纺织。正是基于不耕不织的惯例,多数情况下寺院被排除在世俗税收体制之外,皇寺、功德寺等还享有更多的经济、政治特权”“唐武宗会昌灭佛之后,寺院原有的经济体系被打破,崇尚自给自足,农禅结合的禅宗重新崛起并成为佛教发展的主流”可知,僧侣和尼姑从脱离生产,享受特权到自给自足、自我供养。根据材料“禅宗的田地主要以自己开垦为主,而且建寺与垦殖区域多处于山地丘陵之间,受地形影响,呈现出分布散、规模小且交通不便的特点,这与前期寺院连田阡陌,尽占膏腴形成巨大反差”可知,寺院从广占良田到自己开垦山地丘陵土地为主。

(2)根据材料“唐武宗会昌灭佛之后,寺院原有的经济体系被打破,崇尚自给自足,农禅结合的禅宗重新崛起并成为佛教发展的主流”可知,革新了寺院经济模式;促进了佛教的中国化发展;根据材料“禅宗倡导的禅林经济成为寺院自我供养的主要方式,将农业作为寺院自我供养的途径,倡导‘一日不作,一日不食’”可知,减轻了依靠世俗供养所造成的社会负担;根据材料“禅宗的田地主要以自己开垦为主,而且建寺与垦殖区域多处于山地丘陵之间,受地形影响,呈现出分布散、规模小且交通不便的特点,这与前期寺院连田阡陌,尽占膏腴形成巨大反差,禅林经济终结了此前寺院作为大土地所有者与国家争利博弈的时代”可知,有利于国家赋役的征发;一定程度上减少了隐匿户籍的现象;客观上有利于中央集权的加强等等。

9.D

【详解】由材料“甘肃嘉峪关(河西走廊中部)考古发现的魏晋时期的《黄帝问道图》”可知魏晋时期北方少数民族地区的画像砖中出现代表汉族文化的内容,说明民族融合趋势加强,少数民族认同感增强,D项正确;“春秋大一统”的思想主张是汉武帝时期董仲舒提出的,意在加强中央集权,魏晋时期国家处于分裂状态,“大一统”思想弱化,排除A项;道教不是外来教派,排除B项;民族服饰是各民族本身文化中独有特色的服饰,材料中不能看出民族服饰,排除C项。故选D项。

10.C

【详解】据材料可知,关于肥水之战的性质,学术界存在着激烈的争论,原因是占位的角度、及研究者的立场不同,得出的观点各异,C项正确;据材料可知,关于肥水之战的性质,学术界存在着激烈的争论,但未涉及“历史评价须资料确证,如无实证就搁置争议”,排除A项;历史结论的提出,必须言之有理、论之有据,但不都以今日之价值标准进行最终判断,排除B项;历史现象指历史运动的外部联系和表面特征,是历史本质的外部表现,因此D项说法错误,排除D项。故选C项。

11.C

【详解】根据“唐玄宗在京城专门修建一座大宅邸,集中安置诸王,由宦官管理,称为‘十王宅’,又仿此建‘百孙院’”可得出唐后期对皇子皇孙的安置削弱了皇子的权力与势力,是加强专制的体现。C项正确;材料并没有针对藩镇,排除A项;分封制在春秋时期逐步瓦解,排除B项;宗法制度瓦解于春秋战国时期,排除D项。故选C项。

12.B

【详解】根据材料可知,两税法扩大了征税对象,将以前不纳税的贵族、官僚也纳人了征税对象,这体现了税负公平原则,B项正确;扩大征税对象不等于减少了农民的税额,排除A项;两税法的实行加剧了土地兼并,排除C项;两税法“不以丁身为本”作为征税标准,排除D项。故选B项。

13.C

【详解】根据“提出共同的、抽象的“术”,如方田术、勾股术等:又把这些“术”及例题按其性质分成方田、勾股等九类”可得出,其术语中有很多与实际的应用有关,如农业丈量土地方面等,反映出理论发展服务实践,C项正确;神秘主义色彩与材料无关,排除A;中国的科技并不重视逻辑推理,排除B;材料中没有与世界比较,不能得出D项结论,排除D。

14.C

【详解】根据材料“并提出我国古代绘制地图的重要原则:比例尺、方位、距离、高程等,统称为‘制如图体’”可知“制如图体”从西晋到明代一直是我国古代编制地图的指导原则,C项正确;材料主要体现的是西晋杰出地图学家裴秀主编绘制出《禹贡地域图》和其制图原则,无法得出是我国第一部可考的历史沿革地图集,排除A项;材料没有裴秀被誉为“中国科学制图学之父”的信息,排除B项;材料体现的是裴秀主编绘制出《禹贡地域图》和其制图原则,没有体现利玛窦绘制的《坤舆万国全图》开启了中国近代测绘技术的萌芽,排除D项。故选C项。

15.(1)趋势:南方经济实力逐渐超过北方(或经济重心南移趋势)。

原因:安史之乱与北方藩镇割据的局势阻碍北方经济发展;北方人口大量南移为南方经济发展提供了劳动力和技术要素;南方优越的地理环境;中央政府倚重南方财政,弱化了重农抑商政策。(答出2点即可)

(2)政治角度:这一观点是合理的。地方的藩镇割据威胁中央集权;宦官专权和朋党之争导致政治腐败;安史之乱使唐朝的统治力量受到严重削弱。(答出两点即可)

经济角度:这一观点有失偏颇。安史之乱后,江南的农业、手工业和商业长足发展,成为全国的财政和经济的中心;唐后期的经济发展的总体水平超过了唐前期。(答出2点即可)

【详解】(1)趋势:根据材料“天宝年间,河南、河北的民户占全国总户数的37%。在全国10道的经济发展中,河南、河北居全国的领先地位,在财政上也居于重要地位”“当今赋出于天下,江南居十九”可知,南方经济实力逐渐超过北方(或经济重心南移趋势)。原因:根据材料“安史之乱爆发后,北方人口大量南移”并结合所学知识可知,安史之乱与北方藩镇割据的局势阻碍北方经济发展、北方人口大量南移为南方经济发展提供了劳动力和技术要素;根据所学知识可知,南方优越的地理环境;根据材料“当今赋出于天下,江南居十九”可知,中央政府倚重南方财政,弱化了重农抑商政策。

(2)政治角度:根据所学知识可知,这一观点是合理的。根据所学知识可知,地方的藩镇割据威胁中央集权;根据所学知识可知,宦官专权和朋党之争导致政治腐败;根据所学知识可知,安史之乱使唐朝的统治力量受到严重削弱。

经济角度:根据所学知识,如果从经济发展角度分析,安史之乱后,唐代经济进一步发展,因此这一观点有失偏颇。安史之乱后,江南的农业、手工业和商业长足发展,成为全国的财政和经济的中心;唐后期的经济发展的总体水平超过了唐前期。

16.示例:

现象:①西晋末年到唐中期

概况:西晋末年起,大量河南、山西等地的北方民众为躲避战乱,南下安徽、江西等地。

分析:因北方战乱,南方相对安定,北民南迁,带去了先进生产工具和技术,也充实了劳动力资源:促进南方开发,提升了南方经济地位和政治与文化地位。推动了民族交融,加强了南北互动。为经济重心逐渐南移奠定基础:推动了统一多民族国家的发展。

【详解】首先注意答题结构,概况中需要明确指出流动空间情况,需分析其流动的原因和影响。如回答古代人口流动,注意从民族交融、经济格局变动、政治文化发展等角度认识意义,尤其在价值层面要提升就统一多民族国家发展等角度认识意义。如回答近代人口流动,特别注意近代民族危机、经济发展与人口流动的关系。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进