2023-2024学年江西省宜春市丰城九中高二(上)开学生物试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年江西省宜春市丰城九中高二(上)开学生物试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 265.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-10-02 12:59:19 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年江西省宜春市丰城九中高二(上)开学生物试卷

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。

3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。

1.下列关于孟德尔遗传规律的得出过程,说法错误的是( )

A. 豌豆自花传粉的特点是孟德尔杂交实验获得成功的原因之一

B. 统计学方法的使用有助于孟德尔总结数据规律

C. 进行测交实验是为了对提出的假说进行验证

D. 假说中具有不同基因型的配子之间随机结合,体现了自由组合定律的实质

2.某遗传病由常染色体上两对独立遗传的等位基因控制,两对基因都为隐性纯合时表现为患病。下列有关该遗传病的说法,不正确的是( )

A. 禁止近亲结婚可降低该遗传病在人群中的发病率

B. 正常男、女婚配生出患该遗传病的女孩的最大概率是

C. 通过遗传咨询和产前诊断,能在一定程度上预防该遗传病患儿的出生

D. 调查人群中的遗传病时,选择该遗传病比红绿色盲更合适

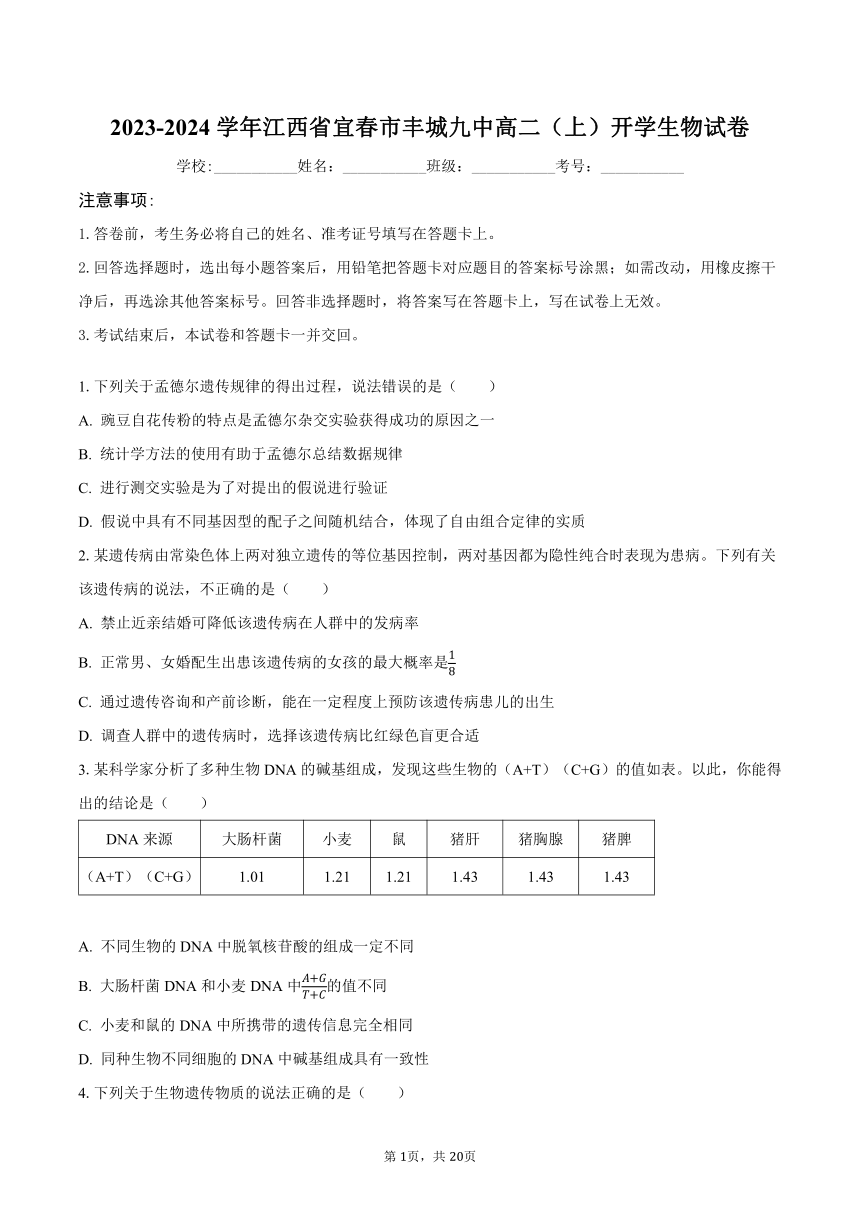

3.某科学家分析了多种生物DNA的碱基组成,发现这些生物的(A+T)(C+G)的值如表。以此,你能得出的结论是( )

DNA来源 大肠杆菌 小麦 鼠 猪肝 猪胸腺 猪脾

(A+T)(C+G) 1.01 1.21 1.21 1.43 1.43 1.43

A. 不同生物的DNA中脱氧核苷酸的组成一定不同

B. 大肠杆菌DNA和小麦DNA中的值不同

C. 小麦和鼠的DNA中所携带的遗传信息完全相同

D. 同种生物不同细胞的DNA中碱基组成具有一致性

4.下列关于生物遗传物质的说法正确的是( )

A. 同时含有DNA和RNA的生物的遗传物质是DNA

B. DNA是主要的遗传物质是指一种生物的遗传物质主要是DNA

C. 真核生物的遗传物质都是DNA,病毒的遗传物质都是RNA

D. 肺炎双球菌体外转化实验和噬菌体侵染细菌实验都证明了DNA是主要的遗传物质

5.在细胞分裂过程中出现了甲、乙、丙、丁4种变异类型。图甲中英文字母表示染色体片段。下列有关叙述不正确的是( )

A. 图甲发生了染色体结构变异 B. 图乙可以用显微镜观察检验

C. 图丙只发生在减数分裂过程中 D. 图丁会导致基因重组

6.抗生素滥用导致很多抗生素失去疗效,大大缩短了抗生素药品的“寿命”,人类可能回到“无抗菌药的年代”。下列叙述错误的是( )

A. 抗生素使用前就存在耐药性细菌 B. 抗生素诱导细菌产生耐药性基因

C. 滥用抗生素使细菌耐药性基因频率增加 D. 人类应该适度限制抗生素的使用

7.甲海岛上的某种鸟部分迁徙到相互隔绝的乙、丙两海岛上,如图为刚迁入时和若干年后决定羽毛颜色相关基因的调查结果(B-黑色、B1-黄色、b-灰色)。下列推测正确的是( )

A. 鸟类迁入新岛屿后与天敌和无机环境协同进化

B. 三个海岛上的这种鸟因长期地理隔离导致生殖隔离

C. 甲、丙两个岛屿的环境相同决定羽毛颜色朝着相同方向进化

D. 乙岛上B1基因的出现是羽毛颜色基因发生定向突变的结果

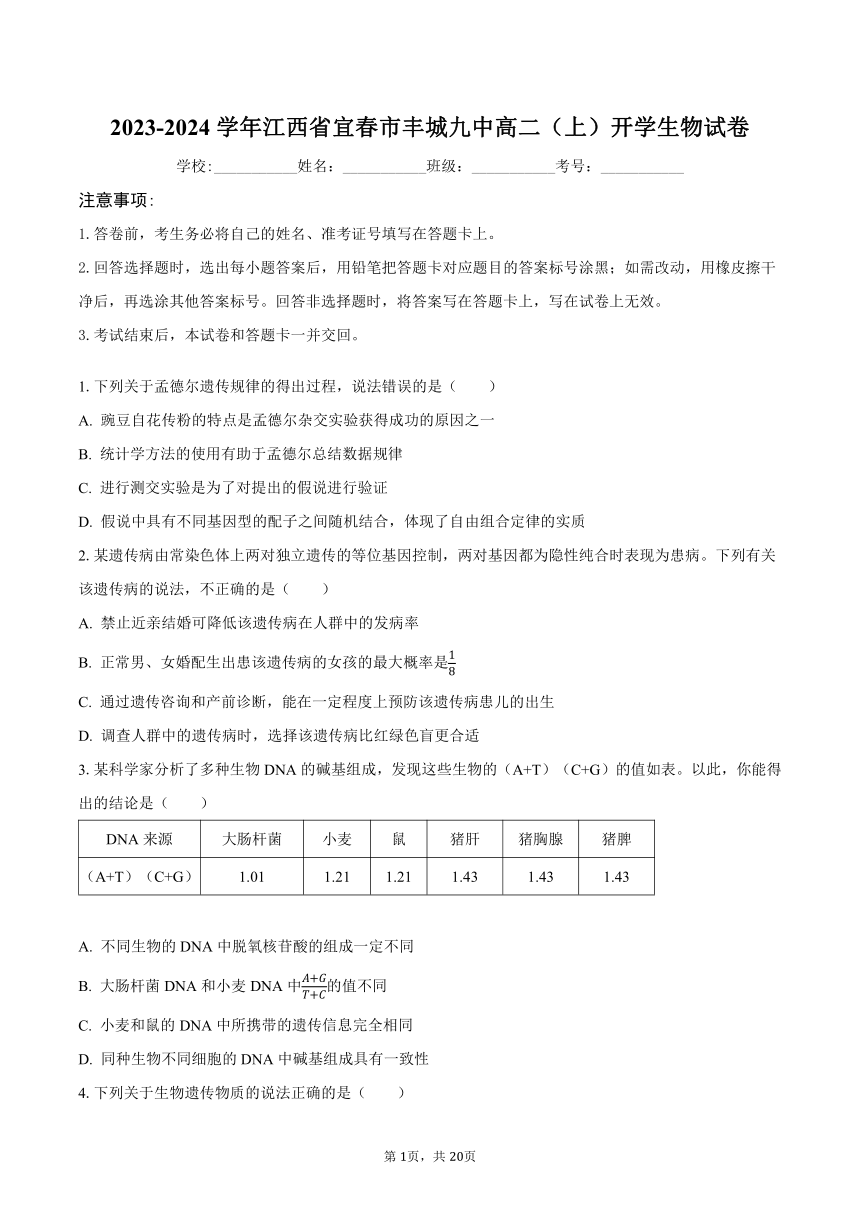

8.如图中甲、乙分别表示人体细胞中发生的两种大分子的合成过程,相关叙述正确的是( )

A. 图示甲为DNA复制,乙为转录

B. 蛙的红细胞中只能进行乙过程,不能进行甲过程

C. 甲过程需要解旋,乙过程不需解旋

D. 甲、乙过程均只发生于“有遗传效应”的片段中

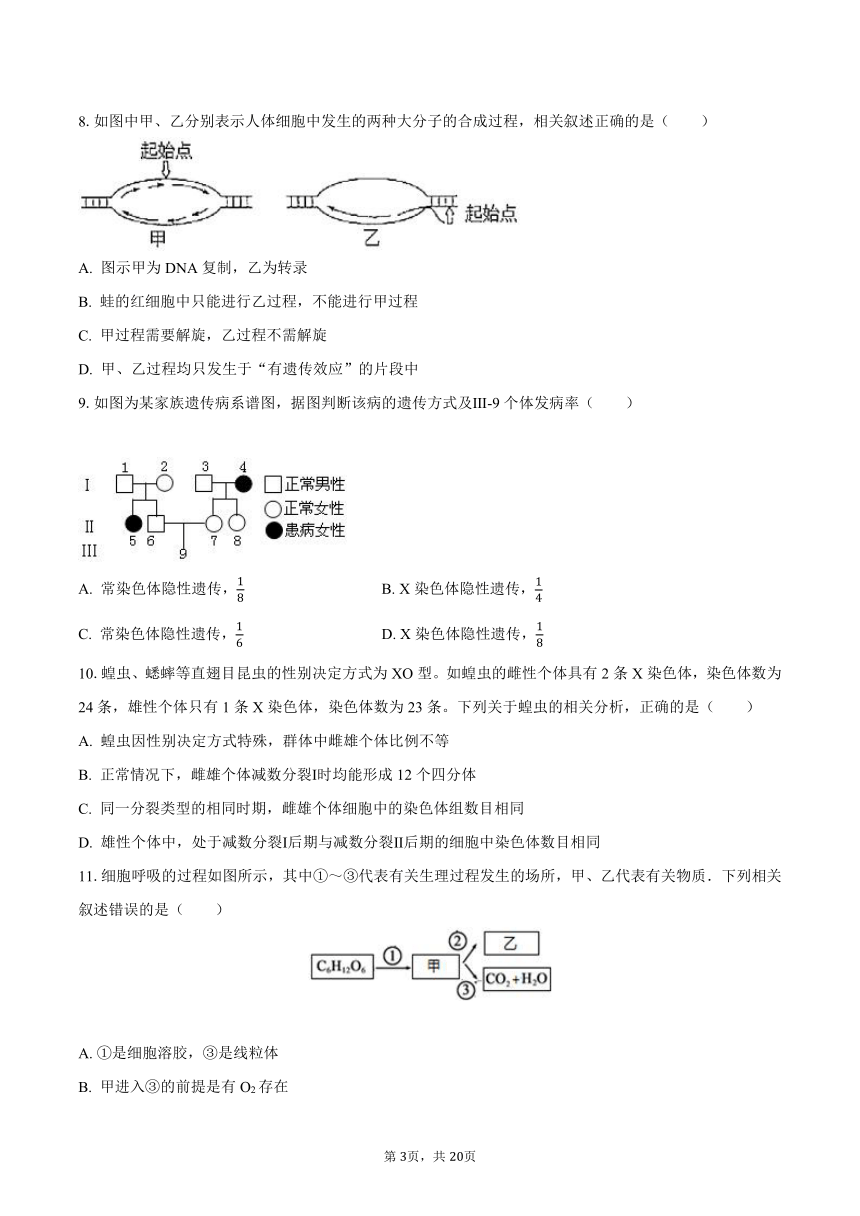

9.如图为某家族遗传病系谱图,据图判断该病的遗传方式及Ⅲ-9个体发病率( )

A. 常染色体隐性遗传, B. X染色体隐性遗传,

C. 常染色体隐性遗传, D. X染色体隐性遗传,

10.蝗虫、蟋蟀等直翅目昆虫的性别决定方式为XO型。如蝗虫的雌性个体具有2条X染色体,染色体数为24条,雄性个体只有1条X染色体,染色体数为23条。下列关于蝗虫的相关分析,正确的是( )

A. 蝗虫因性别决定方式特殊,群体中雌雄个体比例不等

B. 正常情况下,雌雄个体减数分裂Ⅰ时均能形成12个四分体

C. 同一分裂类型的相同时期,雌雄个体细胞中的染色体组数目相同

D. 雄性个体中,处于减数分裂Ⅰ后期与减数分裂Ⅱ后期的细胞中染色体数目相同

11.细胞呼吸的过程如图所示,其中①~③代表有关生理过程发生的场所,甲、乙代表有关物质.下列相关叙述错误的是( )

A. ①是细胞溶胶,③是线粒体

B. 甲进入③的前提是有O2存在

C. 若乙是乳酸,则①②③中都能够产生ATP

D. 本图所示的生理过程如果发生在酵母菌体内,则乙一定是酒精和CO2

12.DNA甲基化是指在甲基转移酶的催化作用下将甲基转移到正常的碱基上的过程,是表观遗传中常见的现象之一、有研究表明,男性吸烟者精子中的甲基化水平明显升高,精子活力下降。下列相关推测错误的是( )

A. 吸烟者后代也可以出现上述变化,该现象属于表观遗传

B. 高度分化的细胞不存在基因的甲基化

C. 吸烟,性细胞内的基因序列保持不变,但基因表达受到抑制,影响性状

D. 构成染色体的组蛋白发生甲基化等修饰也会影响基因的表达

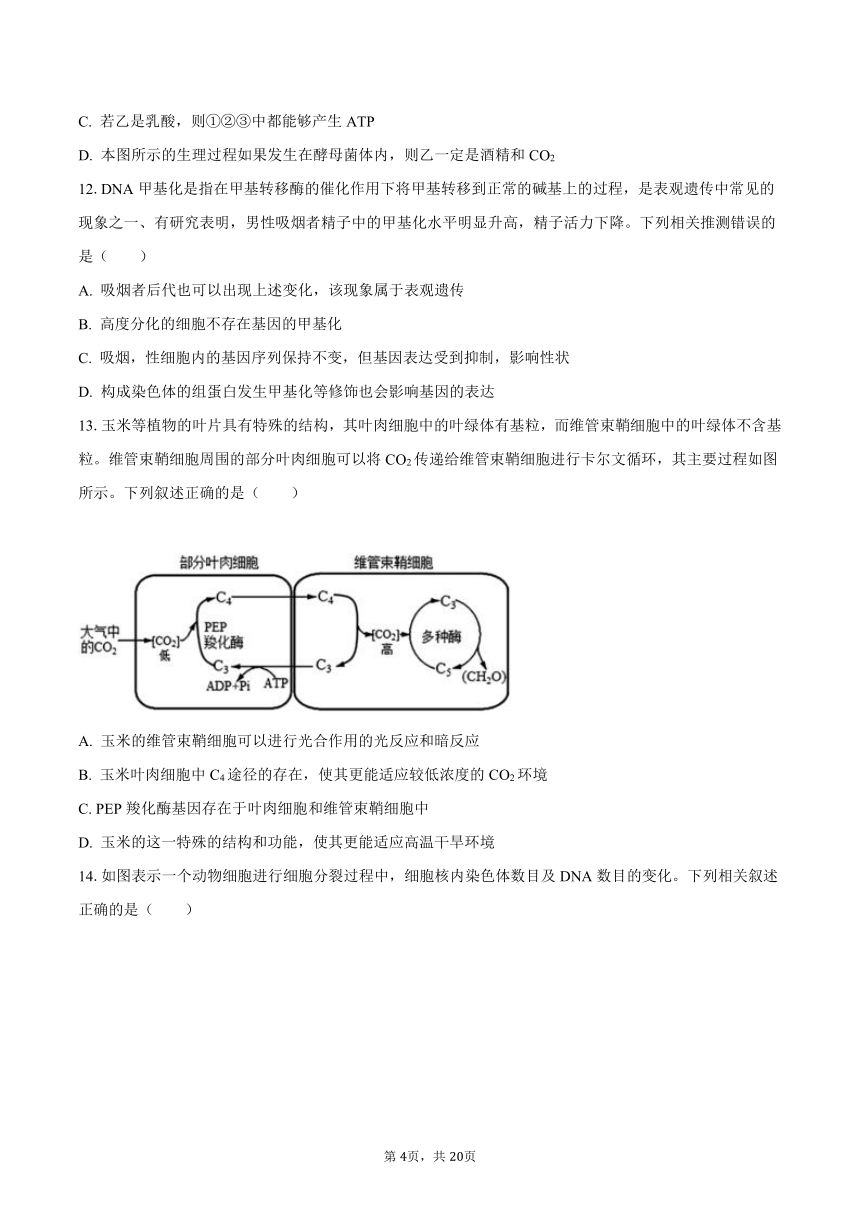

13.玉米等植物的叶片具有特殊的结构,其叶肉细胞中的叶绿体有基粒,而维管束鞘细胞中的叶绿体不含基粒。维管束鞘细胞周围的部分叶肉细胞可以将CO2传递给维管束鞘细胞进行卡尔文循环,其主要过程如图所示。下列叙述正确的是( )

A. 玉米的维管束鞘细胞可以进行光合作用的光反应和暗反应

B. 玉米叶肉细胞中C4途径的存在,使其更能适应较低浓度的CO2环境

C. PEP羧化酶基因存在于叶肉细胞和维管束鞘细胞中

D. 玉米的这一特殊的结构和功能,使其更能适应高温干旱环境

14.如图表示一个动物细胞进行细胞分裂过程中,细胞核内染色体数目及DNA数目的变化。下列相关叙述正确的是( )

A. 在图中两曲线重叠的各段,每条染色体都含染色单体

B. 在cd段和hi段都能发生DNA的复制

C. 在ag段细胞中含有同源染色体,hj段细胞中也含有同源染色体

D. 在ed段和im段,发生的原因都是着丝粒分裂,姐妹染色单体分离

15.下列关于单倍体、二倍体和多倍体的叙述,正确的是( )

A. 二倍体生物一定是由受精卵直接发育而来的

B. 单倍体生物体细胞中不一定只含有一个染色体组

C. 采用花药离体培养的方法得到的个体是单倍体

D. 三倍体无子西瓜细胞中都只含有三个染色体组

16.某植物的花色白色和红色受两对等位基因(A和a,B和b)共同控制,花色产生的机理如图甲所示。为探究该植物花色的遗传规律,进行了杂交实验,结果如图乙所示。下列叙述正确的是( )

A. 两对等位基因遵循基因的自由组合定律

B. 让图乙F1中白色植株进行测交,子代表型及比例是红色:白色=1:3

C. 让图乙中F2所有白色植株进行自交,子代不发生性状分离的个体占F2的

D. 让图乙中F2红色植株进行自由交配,子代表型及比例是红花:白花=8:1

17.如图表示某二倍体动物体内正在进行细胞分裂的模式图,请据图回答:

(1)此图为 ______ 动物,(填“雌性”或者“雄性”),图②细胞的主要特点是 ______ 。

(2)图③细胞的名称是 ______ ,图⑤细胞的名称是 ______

(3)图②细胞中含有 ______ 条染色体,图④细胞中含有 ______ 条染色体。

18.如图是有关真核细胞内遗传信息传递的过程。请据图回答:

(1)图Ⅰ所示过程发生的场所是 ______ ,图Ⅰ中①是tRNA,其作用是 ______ ;图中甲氨基酸的密码子是 ______ 。

(2)如果图Ⅰ过程合成的一条多肽链含有499个肽键,则控制合成该多肽链的DNA分子片段至少含有 ______ 个碱基。

(3)翻译时一条mRNA可以结合多个核糖体,其意义是 ______ ,一般来说每个核糖体合成的多肽链中氨基酸的序列 ______ (填“相同”或“不同”)。

(4)图Ⅱ是某高等动物细胞内通过一系列酶,将原料合成它所需要的氨基酸C的过程,该氨基酸是细胞正常生活所必需的。该图表明,基因可通过控制 ______ ,进而控制生物体的性状。

19.1952年赫尔希和蔡斯完成了著名的噬菌体侵染大肠杆菌实验,如图为其所做实验中的一组。请据图回答下列问题。

(1)图1中,噬菌体的核酸位于 ______ (用图1中字母表示)。

(2)在图2实验过程中,离心后的沉淀中含有 ______ 。

(3)图2实验利用了同位素标记法,由实验结果可知,此次实验的标记元素是 ______ ,根据该组实验结果可以说明 ______ 进入了细菌。该组实验能否说明蛋白质不是遗传物质? ______ (填“能”或“不能”)。

(4)噬菌体DNA的复制方式是 ______ 复制。

20.如图为某家族某种病的遗传系谱图(基因用A、a表示),据图回答:

(1)从图中分析该病致病基因在______染色体上,是______性遗传病。

(2)Ⅱ3与Ⅱ4婚配的后代出现了患病个体,这种现象在遗传学上称为______.

(3)Ⅱ3基因型是______.Ⅱ4和Ⅲ10的基因型相同的概率是______.

(4)若Ⅲ9和一个该病基因携带者结婚,则生一个患病男孩的概率为______.

(5)若Ⅲ8色觉正常,他与一个基因型为AaXBXb女性结婚,产生一个患两种病孩子的概率是______.

21.图1为测定植物呼吸作用强度和光合作用强度的常用装置,图2表示在相同环境条件下,Ⅰ、Ⅱ两种植物随着光照强度的变化,CO2吸收量的变化曲线图。请据图分析并回答下列问题:

(1)如果用图1中甲、乙装置测定植物光合作用速率,乙装置中X溶液为 ______。X溶液的作用是:______。实验一段时间后,甲装置红色液滴右移距离为a,乙装置红色液滴右移距离为b,则这段时间内光合作用释放的氧气量为 ______(用液滴移动的距离表示)。

(2)图2中,光照强度为A时,植物Ⅰ表观光合作用速率 ______(大于、小于、等于)植物Ⅱ真正光合作用速率,此时限制植物Ⅱ光合作用强度的内因有 ______(答两点);若12小时光照强度为B,12小时黑暗,24小时后植物Ⅰ比植物Ⅱ多吸收CO2______mg。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】解:A、豌花传粉的特点是自花传粉、闭花受粉,这是孟德尔杂交实验获得成功的原因之一,A正确;

B、统计学方法的使用有助于孟德尔总结数据规律,这也是孟德尔遗传实验获得成功的原因之一,B正确;

C、进行测交实验是为了对提出的假说进行验证,C正确;

D、基因自由组合定律发生在减数分裂过程中,而不是发生在雌雄配子结合的受精作用过程中,且孟德尔提出的假说中没有“基因”一词,D错误。

故选:D。

1、孟德尔发现遗传定律用了假说—演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。

①提出问题(在纯合亲本杂交和F1自交两组豌豆遗传实验基础上提出问题);

②做出假设(生物的性状是由细胞中的遗传因子决定的;体细胞中的遗传因子成对存在;配子中的遗传因子成单存在;受精时雌雄配子随机结合);

③演绎推理(如果这个假说是正确的,这样F1会产生两种数量相等的配子,这样测交后代应该会产生两种数量相等的类型);

④实验验证(测交实验验证,结果确实产生了两种数量相等的类型);

⑤得出结论(就是分离定律)。

2、基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

本题考查孟德尔遗传实验的相关知识,要求考生识记孟德尔遗传实验采用的方法、获得成功的原因,掌握基因自由组合定律的实质,能结合所学的知识准确答题。

2.【答案】D

【解析】解:A、近亲结婚造成后代患隐性遗传病的可能性大大增加,因此禁止近亲结婚可降低隐性遗传病在群体中的发病率,A正确;

B、由于只有两对基因都为隐性纯合时表现患病,所以正常男、女基因型为Aabb和aaBb时,二人婚配生出患此病女孩的概率最大,为××=,B正确;

C、产前诊断是指在胎儿出生前,医生用专门的检测手段,如羊水检查、B超检查、孕妇血细胞检查以及基因诊断等手段,确定胎儿是否患有某种遗传病或先天性疾病,通过遗传咨询和产前诊断能一定程度上预防该遗传病患儿的出生,C正确;

D、调查人群中的遗传病时,一般选择单基因遗传病,选择红绿色盲更合适,D错误。

故选:D。

人类遗传病分为单基因遗传病、多基因遗传病和染色体异常遗传病:

(1)单基因遗传病包括常染色体显性遗传病(如并指)、常染色体隐性遗传病(如白化病)、伴X染色体隐性遗传病(如血友病、色盲)、伴X染色体显性遗传病(如抗维生素D佝偻病);

(2)多基因遗传病是由多对等位基因异常引起的,如青少年型糖尿病;

(3)染色体异常遗传病包括染色体结构异常遗传病(如猫叫综合征)和染色体数目异常遗传病(如21三体综合征)。

本题考查人类遗传病的相关知识,要求考生识记人类遗传病的类型及特点,掌握监测和预防人类遗传病的措施,能结合所学的知识准确判断各选项。

3.【答案】D

【解析】解:A、不同生物的DNA中脱氧核苷酸的组成相同,都是由一分子磷酸、一分子脱氧核糖和一分子含氮碱基组成的,A错误;

B、根据碱基互补配对原则,双链DNA分子中,A=T、C=G,则=1,因此大肠杆菌DNA和小麦DNA中的值相同,都是1,B错误;

C、小麦和鼠中的比值相等,但两者的DNA中所携带的遗传信息不完全相同,C错误;

D、根据表中猪肝和猪脾中的比值相等可知,同一生物不同组织的DNA碱基组成相同,D正确。

故选:D。

1、DNA分子结构的主要特点:DNA是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的双螺旋结构;DNA的外侧由脱氧核糖和磷酸交替连接构成的基本骨架,内侧是碱基通过氢键连接形成的碱基对,碱基之间的配对遵循碱基互补配对原则。

2、C和G之间有3个氢键,而A和T之间有2个氢键,因此DNA分子中C和G所占的比例越高,其稳定性越高。

本题考查DNA分子结构的主要特点,要求考生识记DNA分子结构的主要特点,掌握碱基互补配对原则及其应用,能分析表中数据,提取有效信息答题,属于考纲识记和理解层次的考查。

4.【答案】A

【解析】解:A、同时含有DNA和RNA的生物的遗传物质是DNA,A正确;

B、DNA是主要的遗传物质是指自然界中绝大多数生物的遗传物质是DNA,B错误;

C、真核生物的遗传物质都是DNA,病毒的遗传物质是DNA或RNA,C错误;

D、肺炎双球菌体外转化实验和噬菌体侵染细菌实验都证明了DNA是遗传物质,都没有证明DNA是主要的遗传物质,D错误。

故选:A。

1、核酸是一切生物的遗传物质。

2、有细胞结构的生物含有DNA和RNA两种核酸,但其细胞核遗传物质和细胞质遗传物质都是DNA。

3、病毒只含一种核酸,因此病毒的遗传物质是DNA或RNA。

4、肺炎双球菌体外转化实验与噬菌体侵染细菌实验的比较

肺炎双球菌体外转化实验 噬菌体侵染细菌实验

不同点 方法不同 直接分离:分离S型细菌的DNA、多糖、蛋白质等,分别与R型菌混合培养 同位素标记:分别用32P和35S标记DNA和蛋白质

结论不同 证明DNA是遗传物质,蛋白

质不是遗传物质 证明DNA是遗传物质,不能证明蛋白质不是遗传物质(因蛋白质没有进入细菌体内)

相同点 ①均使DNA和蛋白质区分开,单独处理,观察它们各自的作用;

②都遵循了对照原则;

③都能证明DNA是遗传物质,但都不能证明DNA是主要的遗传物质

本题考查人类对遗传物质的探索历程,对于此类试题,需要考生注意的细节较多,如实验的原理、实验采用的方法、实验现象及结论等,需要考生在平时的学习过程中注意积累。

5.【答案】D

【解析】解:A、图甲c片段重复,发生了染色体结构变异中的重复,A正确;

B、图乙为单条染色体数目变异,可以用显微镜观察检验,B正确;

C、图丙为交叉互换(基因重组),只发生在减数分裂过程中,C正确;

D、图丁为染色体结构变异中的易位,不会导致基因重组,D错误。

故选:D。

由图可知,图中甲为染色体结构变异中的重复,乙为单条染色体数目变异,丙为交叉互换,丁为易位。

本题考查染色体变异的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

6.【答案】B

【解析】解:A、抗生素使用前就存在耐药性细菌,抗生素会对耐药性细菌进行选择,A正确;

B、细菌的耐药性基因在使用抗生素之前就已经存在,B错误;

C、抗生素会对细菌抗药性进行选择,使抗药性基因频率增大,即滥用抗生素使细菌耐药性基因频率增加,C正确;

D、过度使用和滥用抗生素是导致抗生素耐药性的关键因素,因此人类应该适度限制抗生素的使用,D正确。

故选:B。

生物进化的实质是种群基因频率的改变,自然选择通过定向改变种群基因频率而使生物朝着一定的方向进化

本题考查的是探究抗生素对细菌的选择和作用等知识点,意在考查学生理解所学知识的要点及运用分析能力,从题干中获取有效信息解答试题。

7.【答案】A

【解析】解:A、鸟类在迁入新岛屿后会与新岛屿上的天敌和无机环境相互适应,协同进化,A正确;

B、题中信息不足以判断三个海岛上的鸟之间是否产生了生殖隔离,B错误;

C、由图可知,迁徙若干年后,甲岛屿上B的基因频率从34%上升至68%,丙岛屿上B的基因频率从79%下降至68%,可推断这两个岛屿上的环境不同,羽毛颜色进化的方向也不同,C错误;

D、基因突变具有不定向性,D错误。

故选:A。

1、能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物称为一个物种。

2、现代生物进化理论:种群是生物进化的基本单位;生物进化的实质是种群基因频率的改变;突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节;突变和基因重组产生生物进化的原材料;自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向;隔离是新物种形成的必要条件。

3、基因突变具有普遍性、低频性、随机性、不定向性、多害少利性。

4、不同物种之间,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是共同进化。

本题考查物种形成、基因突变、生物进化和共同进化的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,难度不大。

8.【答案】A

【解析】解:A、据分析可知,图示甲为DNA复制,乙为转录,A正确;

B、蛙的红细胞既进行DNA复制,也进行转录,故甲和乙过程都存在,B错误;

C、DNA的复制和转录过程都需要解旋,C错误;

D、甲过程发生在整个DNA分子中,乙过程发生在“有遗传效应”的片段中,D错误。

故选:A。

分析题图可知,甲过程DNA分子的两条链均做模板,是DNA分子的复制过程;乙过程中以DNA分子的一条链为模板形成单链结构,是转录过程。

本题以图形为载体,考查DNA的复制和转录过程以及细胞分裂的相关知识,同时注重识图能力的考查,属于中档题。

9.【答案】C

【解析】解:(1)根据分析,该病为常染色体隐性遗传病。

(2)设致病基因为a,则5号为aa,1号和2号都为Aa,所以6号为AA、Aa.由于4号为aa,则7号为Aa.因此,Ⅲ-9个体发病率为×=。

故选:C。

根据题意和图示分析可知:1号和2号都正常,但他们有一个患病的女儿5号,即“无中生有为隐性,隐性看女病,女病男正非伴性”,说明该病为常染色体隐性遗传病.

本题结合系谱图,考查常见的人类遗传病,要求考生识记几种常见人类遗传病的类型及特点,能根据系谱图准确判断该遗传病的遗传方式及相关个体的基因型,再结合所学的知识准确答题.

10.【答案】C

【解析】【分析】

分析题干信息可知:雌蝗虫具有2条X染色体,染色体数为24条,产生的卵细胞只有1条X染色体,染色体数为12条;雄蝗虫只有1条X染色体,染色体数为23条,产生的精子的性染色体为含X染色体和不含X染色体的2种类型,染色体数为11条或12条。

本题考查减数分裂和伴性遗传等相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力。

【解答】

A、雌蝗虫产生的卵细胞只有1条X染色体,雄蝗虫产生的精子的性染色体为含X染色体和不含X染色体的2种类型,因此群体中雌雄个体比例相等,A错误;

B、正常的减数分裂时雄性个体形成11个四分体,雌性个体形成12个四分体,B错误;

C、虽然雄性较雌性蝗虫少1条染色体,但染色体组数相同,C正确;

D、处于减数分裂Ⅰ后期的初级精母细胞中染色体数为23条,处于减数分裂Ⅱ后期的次级精母细胞中染色体数为22或24条,D错误。

故选:C。

11.【答案】C

【解析】【分析】

本题结合图解,考查细胞呼吸的过程及意义,要求考生识记细胞有氧呼吸和无氧呼吸的具体过程、场所、条件及产物,能准确判断图中各过程及物质的名称,再结合所学的知识准确判断各选项。

【解答】

分析题图:图示为细胞呼吸的过程图解,其中①表示细胞呼吸第一阶段的场所,即细胞质基质;②表示无氧呼吸第二阶段的场所,即细胞质基质;③表示有氧呼吸第二和第三阶段的场所,即线粒体.甲是丙酮酸,乙是酒精和二氧化碳或乳酸。

A.①表示细胞呼吸第一阶段的场所,即细胞质基质;③表示有氧呼吸第二和第三阶段的场所,即线粒体,A正确;

B.甲是丙酮酸,只有在有氧气存在的条件下才能进入③线粒体进行有氧呼吸的第二和第三阶段,B正确;

C.若乙是乳酸,则①②表示无氧呼吸,其中只有①过程能够产生ATP,C错误;

D.酵母菌无氧呼吸的产物是酒精和CO2,D正确。

故选C。

12.【答案】B

【解析】解:A、男性吸烟者精子中的甲基化水平明显升高,精子活力下降,这是表观遗传的现象,A正确;

B、DNA甲基化是指在甲基转移酶的催化作用下将甲基转移到正常的碱基上的过程,是表观遗传中常见的现象之一,高度分化的细胞可能存在基因的甲基化,B错误;

C、吸烟者精子中的甲基化水平明显升高,不会导致基因序列改变,但会影响基因的表达,C正确;

D、构成染色体的组蛋白发生甲基化等修饰,影响染色体中的DNA双链解旋,会影响基因的表达,D正确。

故选:B。

表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变,如DNA的甲基化,甲基化的基因不能与RNA聚合酶结合,故无法进行转录产生mRNA,也就无法进行翻译,最终无法合成相应蛋白,从而抑制了基因的表达。

本题主要考查表观遗传的相关知识,要求考生能够结合所学知识准确判断各选项,属于识记和理解层次的考查。

13.【答案】BCD

【解析】解:A、光反应的场所是叶绿体的类囊体薄膜上,基粒是由类囊体堆叠而成的,玉米维管束鞘细胞中的叶绿体不含基粒,不能进行光合作用的光反应阶段,A错误;

B、据图可知,PEP羧化酶能够固定较低浓度的CO2,并转移到维管束鞘细胞中释放。玉米叶肉细胞中C4途径的存在,使其更能适应较低浓度的CO2环境,B正确;

C、PEP羧化酶基因存在于叶肉细胞和维管束鞘细胞中,在维管束鞘细胞中没有表达,在叶肉细胞中表达,C正确;

D、玉米特殊的结构和功能,使其在气孔关闭的条件下仍能有效利用低浓度的CO2,既减少了蒸腾作用水分的散失,又保证了光合作用的进行,所以它们对高温干旱环境有更好的适应,D正确。

故选:BCD。

光合作用整个过程中是合成有机物并储存光能的过程。具体过程分光反应阶段和暗反应阶段。光反应阶段中,色素吸收、传递光能,并将光能变为ATP活跃的化学能。暗反应过程中将ATP活跃的化学能转变成化合物中稳定的化学能。

本题考查光合作用的相关知识,要求学生理解玉米光合作用的暗反应过程,难度适中。

14.【答案】CD

【解析】解:A、染色单体是从间期染色体复制后出现,到着丝点(着丝粒)分裂后消失,在图中两曲线重叠的各段意味着染色体数目等于DNA数目,所以图中两曲线重叠的各段所在时期,每条染色体都不含染色单体,A错误;

B、在有丝分裂的间期(bc段)和减数第一次分裂前的间期(hi段)都发生DNA的复制,B错误;

C、图中ag段(有丝分裂过程)和hj段(减数第一次分裂前的间期)细胞中都含有同源染色体,C正确;

D、在ed段和lm段,染色体数目加倍,原因都是由于着丝粒(着丝点)分裂,姐妹染色单体分开,D正确。

故选:CD。

题图分析:图中实线表示DNA含量变化规律,虚线表示染色体数目变化规律。ag段表示有丝分裂过程,hq段表示减数分裂过程。

本题考查有丝分裂和减数分裂的相关知识,意在考查学生的识图能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力。

15.【答案】BC

【解析】解:A、二倍体生物不一定是受精卵直接发育而来的,如二倍体生物经过无性生殖产生,则不经过受精卵发育,A错误;

B、单倍体生物体细胞中,含有本物种配子染色体组数,不一定含有一个染色体组,可能含有多个染色体组,B正确;

C、采用花药体培养的方法得到的个体都含有本物种配子中的染色体数目,都是单倍体,C正确;

D、三倍体无子西瓜的细胞在有丝分裂过程中可以有六个染色体组,D错误。

故选:BC。

1、染色体组是细胞中含有控制生物生长发育、遗传变异的全部遗传信息的一组非同源染色体。

2、由受精卵发育而成的个体,若体细胞含两个染色体组,则为二倍体,若含三个或三个以上染色体组的则为多倍体。

3、单倍体是体细胞中含本物种配子染色体数的个体,二倍体生物的单倍体只含一个染色体组,而多倍体生物的单倍体则可以含多个染色体组。

本题考查对二倍体、多倍体、单倍体概念的理解,意在考查考生能运用所学知识,通过比较、分析做出合理的判断的能力。

16.【答案】ABD

【解析】解:A、由图甲可知,红花基因型是A_bb,白花基因型是A_B_、aaB_、aabb,图乙中,F1白色基因型为AaBb,F2中白花:红花=13:3,为9:3:3:1变式,两对等位基因遵循基因的自由组合定律,A正确;

B、让图乙F1白色植株(AaBb)进行测交,子代表型及比例是红色(Aabb):白色(AaBb、aaBb、aabb)=1:3,B正确;

C、让图乙中F2所有白色植株进行自交,子代不发生性状分离的基因型有3aaB_、1aabb、1AABB、2AaBB,占F2的,C错误;

D、图乙中F2红色植株基因型是AAbb、Aabb、该群体中配子种类和比例为Ab:ab=2:1,则自由交配的情况下,子代中白花比例为×=,则子代表型及比例是红花:白花=8:1,D正确。

故选:ABD。

题图分析,图乙中F2白色:红色=13:3,是9:3:3:1的变式,说明花色的遗传受两对等位基因控制,且遵循基因的自由组合定律。

本题主要考查基因的自由组合定律的实质,要求学生有一定的理解分析能力,能够结合题干信息和所学知识进行分析应用。

17.【答案】雌性 同源染色体分离,非同源染色体自由组合 极体 次级卵母细胞 4 2

【解析】解:(1)由图示中②⑤细胞的不均等分裂可知,图为减数分裂形成卵细胞的过程,故该动物为雌性动物;②为初级卵母细胞处于减数第一次分裂后期,主要特点是同源染色体分开,非同源染色体自由组合。

(2)②初级卵母细胞经减数第一次分裂后形成③第一极体和④次级卵母细胞;⑤为次级卵母细胞处于减数第二次分裂后期。

(3)②初级卵母细胞中的每个着丝粒上有2条姐妹染色单体,共有4条染色体;④次级卵母细胞中含有2条染色体。

故答案为:

(1)雌性 同源染色体分离,非同源染色体自由组合

(2)极体 次级卵母细胞

(3)4 2

图示为减数分裂形成卵细胞的过程。其中①卵原细胞,②初级卵母细胞处于减数第一次分裂后期,③第一极体,④、⑤分别为次级卵母细胞处于减数第二次分裂的中期、后期,⑥第二极体,⑦卵细胞。

本题结合卵细胞减数分裂过程图和细胞分裂图,考查减数分裂的相关知识,要求考生识记减数分裂不同时期的特点,掌握卵细胞的形成过程,能准确判断图中各过程及细胞的名称。

18.【答案】核糖体 识别并转运氨基酸 AUG 3000 少量的mRNA可以迅速合成大量的蛋白质 相同 酶的合成来控制代谢过程

【解析】解:(1)图Ⅰ表示真核细胞的翻译过程,其发生的场所是核糖体,tRNA能识别并携带特定氨基酸进入核糖体,密码子和反密码子遵循碱基互补配对原则,图中甲氨基酸的反密码子为UAC,则其密码子为AUG。

(2)mRNA是以DNA的一条链为模板转录形成的,翻译过程中,mRNA中每3个碱基决定一个氨基酸,所以经翻译合成的蛋白质分子中氨基酸的数目是mRNA碱基数目的,是DNA(基因)中碱基数目的,即DNA(或基因)中碱基数:mRNA上碱基数:氨基酸个数=6:3:1,图2过程合成的一条多肽链含有499个肽键,则由500个氨基酸组成,则控制合成该多肽链的DNA分子片段至少含有500×6=3000个碱基。

(3)翻译时一条mRNA可以结合多个核糖体,其意义是少量的mRNA可以迅速合成大量的蛋白质,由于模板链是相同的,故每个核糖体合成的多肽链中氨基酸的序列相同。

(4)图Ⅱ表示氨基酸C的合成过程,氨基酸C的合成需要基因A控制合成的酶A、基因B控制合成的酶B和基因C控制合成的酶C。该图表明,基因可以通过控制酶的合成控制细胞代谢进而间接控制生物的性状。

故答案为:

(1)核糖体 识别并转运氨基酸 AUG

(2)3000

(3)少量的mRNA可以迅速合成大量的蛋白质 相同

(4)酶的合成来控制代谢过程

分析题图:图Ⅰ表示翻译过程,其中①是tRNA,能识别并携带特定氨基酸进入核糖体;②是肽键。

图Ⅱ表示氨基酸C的合成过程,氨基酸C的合成需要基因A控制合成的酶A、基因B控制合成的酶B和基因C控制合成的酶C。

本题主要考查遗传信息的转录和翻译,意在考查考生理解所学知识要点,把握知识间内在联系的能力,能够运用所学知识,对生物学问题作出准确的判断,难度适中。

19.【答案】A 被侵染的大肠杆菌 32P DNA 不能 半保留

【解析】解:(1)图1中,含有噬菌体的核酸的部分的是A,是其头部,由蛋白质外壳包被着。

(2)在图2实验过程中,搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体蛋白质外壳与大肠杆菌分离,所以离心后的沉淀中含有被侵染的大肠杆菌。

(3)由于图2实验过程中,沉淀物的放射性很高,所以实验的标记元素是32P.根据该组实验结果可以说明DNA进入了细胞,没有验证蛋白质是否进入细胞,所以该组实验不能说明蛋白质不是遗传物质。

(4)噬菌体DNA的复制方式是半保留复制。

故答案为:

(1)A

(2)被侵染的大肠杆菌

(3)32P DNA 不能

(4)半保留

噬菌体侵染细菌的过程:吸附→注入(注入噬菌体的DNA)→合成(控制者:噬菌体的DNA;原料:细菌的化学成分)→组装→释放。噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。

本题考查噬菌体侵染细菌实验的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题和解决问题的能力。

20.【答案】常 隐 性状分离 Aa 100%

【解析】解:(1)根据分析:该遗传病是常染色体隐性遗传病。

(2)Ⅱ3与Ⅱ4婚配的后代出现了患病个体,这种现象在遗传学上称为性状分离。

(3)由于Ⅲ7的基因型为aa,所以Ⅱ3号和Ⅱ4号的基因型都是Aa.由于母亲有病为aa,所以Ⅲ10的基因型肯定为Aa.Ⅱ4和Ⅲ10的基因型相同的概率是100%.

(4)由于Ⅱ6号患病(aa),所以Ⅲ9的基因型为Aa,若Ⅲ-9和一个该病基因携带者结婚,则生一个患病男孩的概率为×=.

(5)若Ⅲ8色觉正常无色盲基因,则其基因型为AaXBY,其与一个基因型为AaXBXb女性结婚,产生一个患两种病孩子的概率是××=.

故答案为:

(1)常 隐

(2)性状分离

(3)Aa100%

(4)

(5)

根据题意和图示分析可知:Ⅲ7号患病而其父母正常,为隐性遗传病;Ⅱ6号患病而其儿子Ⅲ11号正常,则不可能为伴X隐性遗传,所以该病为常染色体隐性遗传病。

本题考人类常见遗传病的相关知识,意在考查考生理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系、分析题意以及解决问题的能力。

21.【答案】碳酸氢钠溶液 保持容器中的二氧化碳量基本不变 b-a 小于 光合色素的含量、酶的含量 12

【解析】解:(1)如果用图1中甲、乙装置测定植物光合作用速率,乙装置中X溶液应能保持容器中的二氧化碳量基本不变,为碳酸氢钠溶液。实验一段时间后,甲装置红色液滴右移距离为a,表示环境因素变化导致的装置内气体体积的变化,乙装置红色液滴右移距离为b,则这段时间内光合作用释放的氧气量为b-a。

(2)图2中,光照强度为A时,植物Ⅰ与植物Ⅱ的二氧化碳吸收量相同,即其表观光合作用速率相同,小于植物Ⅱ真正光合作用速率,此时植物Ⅱ已经达到饱和点,限制植物Ⅱ光合作用强度的内因有光合色素的含量、酶的含量;光照强度为B时,植物Ⅰ的净光合速率为8mg/h,植物Ⅱ的净光合速率为6mg/h,植物Ⅰ的呼吸速率为2mg/h,植物Ⅱ的呼吸速率为1mg/h,若12小时光照强度为B,12小时黑暗,24小时后植物I比植物Ⅱ多吸收CO2=(8×12-2×12)-(6×12-1×12)=12mg。

故答案为:

(1)碳酸氢钠溶液 保持容器中的二氧化碳量基本不变 b-a

(2)小于 光合色素的含量、酶的含量 12

1.解答(1)题,应以题意“用图1中甲、乙装置测定植物光合作用速率”为切入点,对比甲、乙装置的区别,明确甲、乙装置分别为对照组、实验组,找出自变量(植物是否有生命)、因变量(红色液滴左移距离),进而围绕实验设计应遵循的原则对相关问题进行解答。

2.解答(2)题,需明辨图2中:当光照强度为零时,曲线对应的纵坐标数值表示呼吸速率,当光照强度大于零时则表示净光合速率。在此基础上,利用“真正光合速率=净光合速率+呼吸速率”的关系式并围绕光合作用的知识对各问题情境进行解答。

本题以实验为依托,采用图文结合的形式考查学生对呼吸作用、光合作用及其影响的环境因素等相关知识的理解能力以及对实验的分析能力。

第1页,共1页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。

3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。

1.下列关于孟德尔遗传规律的得出过程,说法错误的是( )

A. 豌豆自花传粉的特点是孟德尔杂交实验获得成功的原因之一

B. 统计学方法的使用有助于孟德尔总结数据规律

C. 进行测交实验是为了对提出的假说进行验证

D. 假说中具有不同基因型的配子之间随机结合,体现了自由组合定律的实质

2.某遗传病由常染色体上两对独立遗传的等位基因控制,两对基因都为隐性纯合时表现为患病。下列有关该遗传病的说法,不正确的是( )

A. 禁止近亲结婚可降低该遗传病在人群中的发病率

B. 正常男、女婚配生出患该遗传病的女孩的最大概率是

C. 通过遗传咨询和产前诊断,能在一定程度上预防该遗传病患儿的出生

D. 调查人群中的遗传病时,选择该遗传病比红绿色盲更合适

3.某科学家分析了多种生物DNA的碱基组成,发现这些生物的(A+T)(C+G)的值如表。以此,你能得出的结论是( )

DNA来源 大肠杆菌 小麦 鼠 猪肝 猪胸腺 猪脾

(A+T)(C+G) 1.01 1.21 1.21 1.43 1.43 1.43

A. 不同生物的DNA中脱氧核苷酸的组成一定不同

B. 大肠杆菌DNA和小麦DNA中的值不同

C. 小麦和鼠的DNA中所携带的遗传信息完全相同

D. 同种生物不同细胞的DNA中碱基组成具有一致性

4.下列关于生物遗传物质的说法正确的是( )

A. 同时含有DNA和RNA的生物的遗传物质是DNA

B. DNA是主要的遗传物质是指一种生物的遗传物质主要是DNA

C. 真核生物的遗传物质都是DNA,病毒的遗传物质都是RNA

D. 肺炎双球菌体外转化实验和噬菌体侵染细菌实验都证明了DNA是主要的遗传物质

5.在细胞分裂过程中出现了甲、乙、丙、丁4种变异类型。图甲中英文字母表示染色体片段。下列有关叙述不正确的是( )

A. 图甲发生了染色体结构变异 B. 图乙可以用显微镜观察检验

C. 图丙只发生在减数分裂过程中 D. 图丁会导致基因重组

6.抗生素滥用导致很多抗生素失去疗效,大大缩短了抗生素药品的“寿命”,人类可能回到“无抗菌药的年代”。下列叙述错误的是( )

A. 抗生素使用前就存在耐药性细菌 B. 抗生素诱导细菌产生耐药性基因

C. 滥用抗生素使细菌耐药性基因频率增加 D. 人类应该适度限制抗生素的使用

7.甲海岛上的某种鸟部分迁徙到相互隔绝的乙、丙两海岛上,如图为刚迁入时和若干年后决定羽毛颜色相关基因的调查结果(B-黑色、B1-黄色、b-灰色)。下列推测正确的是( )

A. 鸟类迁入新岛屿后与天敌和无机环境协同进化

B. 三个海岛上的这种鸟因长期地理隔离导致生殖隔离

C. 甲、丙两个岛屿的环境相同决定羽毛颜色朝着相同方向进化

D. 乙岛上B1基因的出现是羽毛颜色基因发生定向突变的结果

8.如图中甲、乙分别表示人体细胞中发生的两种大分子的合成过程,相关叙述正确的是( )

A. 图示甲为DNA复制,乙为转录

B. 蛙的红细胞中只能进行乙过程,不能进行甲过程

C. 甲过程需要解旋,乙过程不需解旋

D. 甲、乙过程均只发生于“有遗传效应”的片段中

9.如图为某家族遗传病系谱图,据图判断该病的遗传方式及Ⅲ-9个体发病率( )

A. 常染色体隐性遗传, B. X染色体隐性遗传,

C. 常染色体隐性遗传, D. X染色体隐性遗传,

10.蝗虫、蟋蟀等直翅目昆虫的性别决定方式为XO型。如蝗虫的雌性个体具有2条X染色体,染色体数为24条,雄性个体只有1条X染色体,染色体数为23条。下列关于蝗虫的相关分析,正确的是( )

A. 蝗虫因性别决定方式特殊,群体中雌雄个体比例不等

B. 正常情况下,雌雄个体减数分裂Ⅰ时均能形成12个四分体

C. 同一分裂类型的相同时期,雌雄个体细胞中的染色体组数目相同

D. 雄性个体中,处于减数分裂Ⅰ后期与减数分裂Ⅱ后期的细胞中染色体数目相同

11.细胞呼吸的过程如图所示,其中①~③代表有关生理过程发生的场所,甲、乙代表有关物质.下列相关叙述错误的是( )

A. ①是细胞溶胶,③是线粒体

B. 甲进入③的前提是有O2存在

C. 若乙是乳酸,则①②③中都能够产生ATP

D. 本图所示的生理过程如果发生在酵母菌体内,则乙一定是酒精和CO2

12.DNA甲基化是指在甲基转移酶的催化作用下将甲基转移到正常的碱基上的过程,是表观遗传中常见的现象之一、有研究表明,男性吸烟者精子中的甲基化水平明显升高,精子活力下降。下列相关推测错误的是( )

A. 吸烟者后代也可以出现上述变化,该现象属于表观遗传

B. 高度分化的细胞不存在基因的甲基化

C. 吸烟,性细胞内的基因序列保持不变,但基因表达受到抑制,影响性状

D. 构成染色体的组蛋白发生甲基化等修饰也会影响基因的表达

13.玉米等植物的叶片具有特殊的结构,其叶肉细胞中的叶绿体有基粒,而维管束鞘细胞中的叶绿体不含基粒。维管束鞘细胞周围的部分叶肉细胞可以将CO2传递给维管束鞘细胞进行卡尔文循环,其主要过程如图所示。下列叙述正确的是( )

A. 玉米的维管束鞘细胞可以进行光合作用的光反应和暗反应

B. 玉米叶肉细胞中C4途径的存在,使其更能适应较低浓度的CO2环境

C. PEP羧化酶基因存在于叶肉细胞和维管束鞘细胞中

D. 玉米的这一特殊的结构和功能,使其更能适应高温干旱环境

14.如图表示一个动物细胞进行细胞分裂过程中,细胞核内染色体数目及DNA数目的变化。下列相关叙述正确的是( )

A. 在图中两曲线重叠的各段,每条染色体都含染色单体

B. 在cd段和hi段都能发生DNA的复制

C. 在ag段细胞中含有同源染色体,hj段细胞中也含有同源染色体

D. 在ed段和im段,发生的原因都是着丝粒分裂,姐妹染色单体分离

15.下列关于单倍体、二倍体和多倍体的叙述,正确的是( )

A. 二倍体生物一定是由受精卵直接发育而来的

B. 单倍体生物体细胞中不一定只含有一个染色体组

C. 采用花药离体培养的方法得到的个体是单倍体

D. 三倍体无子西瓜细胞中都只含有三个染色体组

16.某植物的花色白色和红色受两对等位基因(A和a,B和b)共同控制,花色产生的机理如图甲所示。为探究该植物花色的遗传规律,进行了杂交实验,结果如图乙所示。下列叙述正确的是( )

A. 两对等位基因遵循基因的自由组合定律

B. 让图乙F1中白色植株进行测交,子代表型及比例是红色:白色=1:3

C. 让图乙中F2所有白色植株进行自交,子代不发生性状分离的个体占F2的

D. 让图乙中F2红色植株进行自由交配,子代表型及比例是红花:白花=8:1

17.如图表示某二倍体动物体内正在进行细胞分裂的模式图,请据图回答:

(1)此图为 ______ 动物,(填“雌性”或者“雄性”),图②细胞的主要特点是 ______ 。

(2)图③细胞的名称是 ______ ,图⑤细胞的名称是 ______

(3)图②细胞中含有 ______ 条染色体,图④细胞中含有 ______ 条染色体。

18.如图是有关真核细胞内遗传信息传递的过程。请据图回答:

(1)图Ⅰ所示过程发生的场所是 ______ ,图Ⅰ中①是tRNA,其作用是 ______ ;图中甲氨基酸的密码子是 ______ 。

(2)如果图Ⅰ过程合成的一条多肽链含有499个肽键,则控制合成该多肽链的DNA分子片段至少含有 ______ 个碱基。

(3)翻译时一条mRNA可以结合多个核糖体,其意义是 ______ ,一般来说每个核糖体合成的多肽链中氨基酸的序列 ______ (填“相同”或“不同”)。

(4)图Ⅱ是某高等动物细胞内通过一系列酶,将原料合成它所需要的氨基酸C的过程,该氨基酸是细胞正常生活所必需的。该图表明,基因可通过控制 ______ ,进而控制生物体的性状。

19.1952年赫尔希和蔡斯完成了著名的噬菌体侵染大肠杆菌实验,如图为其所做实验中的一组。请据图回答下列问题。

(1)图1中,噬菌体的核酸位于 ______ (用图1中字母表示)。

(2)在图2实验过程中,离心后的沉淀中含有 ______ 。

(3)图2实验利用了同位素标记法,由实验结果可知,此次实验的标记元素是 ______ ,根据该组实验结果可以说明 ______ 进入了细菌。该组实验能否说明蛋白质不是遗传物质? ______ (填“能”或“不能”)。

(4)噬菌体DNA的复制方式是 ______ 复制。

20.如图为某家族某种病的遗传系谱图(基因用A、a表示),据图回答:

(1)从图中分析该病致病基因在______染色体上,是______性遗传病。

(2)Ⅱ3与Ⅱ4婚配的后代出现了患病个体,这种现象在遗传学上称为______.

(3)Ⅱ3基因型是______.Ⅱ4和Ⅲ10的基因型相同的概率是______.

(4)若Ⅲ9和一个该病基因携带者结婚,则生一个患病男孩的概率为______.

(5)若Ⅲ8色觉正常,他与一个基因型为AaXBXb女性结婚,产生一个患两种病孩子的概率是______.

21.图1为测定植物呼吸作用强度和光合作用强度的常用装置,图2表示在相同环境条件下,Ⅰ、Ⅱ两种植物随着光照强度的变化,CO2吸收量的变化曲线图。请据图分析并回答下列问题:

(1)如果用图1中甲、乙装置测定植物光合作用速率,乙装置中X溶液为 ______。X溶液的作用是:______。实验一段时间后,甲装置红色液滴右移距离为a,乙装置红色液滴右移距离为b,则这段时间内光合作用释放的氧气量为 ______(用液滴移动的距离表示)。

(2)图2中,光照强度为A时,植物Ⅰ表观光合作用速率 ______(大于、小于、等于)植物Ⅱ真正光合作用速率,此时限制植物Ⅱ光合作用强度的内因有 ______(答两点);若12小时光照强度为B,12小时黑暗,24小时后植物Ⅰ比植物Ⅱ多吸收CO2______mg。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】解:A、豌花传粉的特点是自花传粉、闭花受粉,这是孟德尔杂交实验获得成功的原因之一,A正确;

B、统计学方法的使用有助于孟德尔总结数据规律,这也是孟德尔遗传实验获得成功的原因之一,B正确;

C、进行测交实验是为了对提出的假说进行验证,C正确;

D、基因自由组合定律发生在减数分裂过程中,而不是发生在雌雄配子结合的受精作用过程中,且孟德尔提出的假说中没有“基因”一词,D错误。

故选:D。

1、孟德尔发现遗传定律用了假说—演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。

①提出问题(在纯合亲本杂交和F1自交两组豌豆遗传实验基础上提出问题);

②做出假设(生物的性状是由细胞中的遗传因子决定的;体细胞中的遗传因子成对存在;配子中的遗传因子成单存在;受精时雌雄配子随机结合);

③演绎推理(如果这个假说是正确的,这样F1会产生两种数量相等的配子,这样测交后代应该会产生两种数量相等的类型);

④实验验证(测交实验验证,结果确实产生了两种数量相等的类型);

⑤得出结论(就是分离定律)。

2、基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

本题考查孟德尔遗传实验的相关知识,要求考生识记孟德尔遗传实验采用的方法、获得成功的原因,掌握基因自由组合定律的实质,能结合所学的知识准确答题。

2.【答案】D

【解析】解:A、近亲结婚造成后代患隐性遗传病的可能性大大增加,因此禁止近亲结婚可降低隐性遗传病在群体中的发病率,A正确;

B、由于只有两对基因都为隐性纯合时表现患病,所以正常男、女基因型为Aabb和aaBb时,二人婚配生出患此病女孩的概率最大,为××=,B正确;

C、产前诊断是指在胎儿出生前,医生用专门的检测手段,如羊水检查、B超检查、孕妇血细胞检查以及基因诊断等手段,确定胎儿是否患有某种遗传病或先天性疾病,通过遗传咨询和产前诊断能一定程度上预防该遗传病患儿的出生,C正确;

D、调查人群中的遗传病时,一般选择单基因遗传病,选择红绿色盲更合适,D错误。

故选:D。

人类遗传病分为单基因遗传病、多基因遗传病和染色体异常遗传病:

(1)单基因遗传病包括常染色体显性遗传病(如并指)、常染色体隐性遗传病(如白化病)、伴X染色体隐性遗传病(如血友病、色盲)、伴X染色体显性遗传病(如抗维生素D佝偻病);

(2)多基因遗传病是由多对等位基因异常引起的,如青少年型糖尿病;

(3)染色体异常遗传病包括染色体结构异常遗传病(如猫叫综合征)和染色体数目异常遗传病(如21三体综合征)。

本题考查人类遗传病的相关知识,要求考生识记人类遗传病的类型及特点,掌握监测和预防人类遗传病的措施,能结合所学的知识准确判断各选项。

3.【答案】D

【解析】解:A、不同生物的DNA中脱氧核苷酸的组成相同,都是由一分子磷酸、一分子脱氧核糖和一分子含氮碱基组成的,A错误;

B、根据碱基互补配对原则,双链DNA分子中,A=T、C=G,则=1,因此大肠杆菌DNA和小麦DNA中的值相同,都是1,B错误;

C、小麦和鼠中的比值相等,但两者的DNA中所携带的遗传信息不完全相同,C错误;

D、根据表中猪肝和猪脾中的比值相等可知,同一生物不同组织的DNA碱基组成相同,D正确。

故选:D。

1、DNA分子结构的主要特点:DNA是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的双螺旋结构;DNA的外侧由脱氧核糖和磷酸交替连接构成的基本骨架,内侧是碱基通过氢键连接形成的碱基对,碱基之间的配对遵循碱基互补配对原则。

2、C和G之间有3个氢键,而A和T之间有2个氢键,因此DNA分子中C和G所占的比例越高,其稳定性越高。

本题考查DNA分子结构的主要特点,要求考生识记DNA分子结构的主要特点,掌握碱基互补配对原则及其应用,能分析表中数据,提取有效信息答题,属于考纲识记和理解层次的考查。

4.【答案】A

【解析】解:A、同时含有DNA和RNA的生物的遗传物质是DNA,A正确;

B、DNA是主要的遗传物质是指自然界中绝大多数生物的遗传物质是DNA,B错误;

C、真核生物的遗传物质都是DNA,病毒的遗传物质是DNA或RNA,C错误;

D、肺炎双球菌体外转化实验和噬菌体侵染细菌实验都证明了DNA是遗传物质,都没有证明DNA是主要的遗传物质,D错误。

故选:A。

1、核酸是一切生物的遗传物质。

2、有细胞结构的生物含有DNA和RNA两种核酸,但其细胞核遗传物质和细胞质遗传物质都是DNA。

3、病毒只含一种核酸,因此病毒的遗传物质是DNA或RNA。

4、肺炎双球菌体外转化实验与噬菌体侵染细菌实验的比较

肺炎双球菌体外转化实验 噬菌体侵染细菌实验

不同点 方法不同 直接分离:分离S型细菌的DNA、多糖、蛋白质等,分别与R型菌混合培养 同位素标记:分别用32P和35S标记DNA和蛋白质

结论不同 证明DNA是遗传物质,蛋白

质不是遗传物质 证明DNA是遗传物质,不能证明蛋白质不是遗传物质(因蛋白质没有进入细菌体内)

相同点 ①均使DNA和蛋白质区分开,单独处理,观察它们各自的作用;

②都遵循了对照原则;

③都能证明DNA是遗传物质,但都不能证明DNA是主要的遗传物质

本题考查人类对遗传物质的探索历程,对于此类试题,需要考生注意的细节较多,如实验的原理、实验采用的方法、实验现象及结论等,需要考生在平时的学习过程中注意积累。

5.【答案】D

【解析】解:A、图甲c片段重复,发生了染色体结构变异中的重复,A正确;

B、图乙为单条染色体数目变异,可以用显微镜观察检验,B正确;

C、图丙为交叉互换(基因重组),只发生在减数分裂过程中,C正确;

D、图丁为染色体结构变异中的易位,不会导致基因重组,D错误。

故选:D。

由图可知,图中甲为染色体结构变异中的重复,乙为单条染色体数目变异,丙为交叉互换,丁为易位。

本题考查染色体变异的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

6.【答案】B

【解析】解:A、抗生素使用前就存在耐药性细菌,抗生素会对耐药性细菌进行选择,A正确;

B、细菌的耐药性基因在使用抗生素之前就已经存在,B错误;

C、抗生素会对细菌抗药性进行选择,使抗药性基因频率增大,即滥用抗生素使细菌耐药性基因频率增加,C正确;

D、过度使用和滥用抗生素是导致抗生素耐药性的关键因素,因此人类应该适度限制抗生素的使用,D正确。

故选:B。

生物进化的实质是种群基因频率的改变,自然选择通过定向改变种群基因频率而使生物朝着一定的方向进化

本题考查的是探究抗生素对细菌的选择和作用等知识点,意在考查学生理解所学知识的要点及运用分析能力,从题干中获取有效信息解答试题。

7.【答案】A

【解析】解:A、鸟类在迁入新岛屿后会与新岛屿上的天敌和无机环境相互适应,协同进化,A正确;

B、题中信息不足以判断三个海岛上的鸟之间是否产生了生殖隔离,B错误;

C、由图可知,迁徙若干年后,甲岛屿上B的基因频率从34%上升至68%,丙岛屿上B的基因频率从79%下降至68%,可推断这两个岛屿上的环境不同,羽毛颜色进化的方向也不同,C错误;

D、基因突变具有不定向性,D错误。

故选:A。

1、能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物称为一个物种。

2、现代生物进化理论:种群是生物进化的基本单位;生物进化的实质是种群基因频率的改变;突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节;突变和基因重组产生生物进化的原材料;自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向;隔离是新物种形成的必要条件。

3、基因突变具有普遍性、低频性、随机性、不定向性、多害少利性。

4、不同物种之间,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是共同进化。

本题考查物种形成、基因突变、生物进化和共同进化的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,难度不大。

8.【答案】A

【解析】解:A、据分析可知,图示甲为DNA复制,乙为转录,A正确;

B、蛙的红细胞既进行DNA复制,也进行转录,故甲和乙过程都存在,B错误;

C、DNA的复制和转录过程都需要解旋,C错误;

D、甲过程发生在整个DNA分子中,乙过程发生在“有遗传效应”的片段中,D错误。

故选:A。

分析题图可知,甲过程DNA分子的两条链均做模板,是DNA分子的复制过程;乙过程中以DNA分子的一条链为模板形成单链结构,是转录过程。

本题以图形为载体,考查DNA的复制和转录过程以及细胞分裂的相关知识,同时注重识图能力的考查,属于中档题。

9.【答案】C

【解析】解:(1)根据分析,该病为常染色体隐性遗传病。

(2)设致病基因为a,则5号为aa,1号和2号都为Aa,所以6号为AA、Aa.由于4号为aa,则7号为Aa.因此,Ⅲ-9个体发病率为×=。

故选:C。

根据题意和图示分析可知:1号和2号都正常,但他们有一个患病的女儿5号,即“无中生有为隐性,隐性看女病,女病男正非伴性”,说明该病为常染色体隐性遗传病.

本题结合系谱图,考查常见的人类遗传病,要求考生识记几种常见人类遗传病的类型及特点,能根据系谱图准确判断该遗传病的遗传方式及相关个体的基因型,再结合所学的知识准确答题.

10.【答案】C

【解析】【分析】

分析题干信息可知:雌蝗虫具有2条X染色体,染色体数为24条,产生的卵细胞只有1条X染色体,染色体数为12条;雄蝗虫只有1条X染色体,染色体数为23条,产生的精子的性染色体为含X染色体和不含X染色体的2种类型,染色体数为11条或12条。

本题考查减数分裂和伴性遗传等相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力。

【解答】

A、雌蝗虫产生的卵细胞只有1条X染色体,雄蝗虫产生的精子的性染色体为含X染色体和不含X染色体的2种类型,因此群体中雌雄个体比例相等,A错误;

B、正常的减数分裂时雄性个体形成11个四分体,雌性个体形成12个四分体,B错误;

C、虽然雄性较雌性蝗虫少1条染色体,但染色体组数相同,C正确;

D、处于减数分裂Ⅰ后期的初级精母细胞中染色体数为23条,处于减数分裂Ⅱ后期的次级精母细胞中染色体数为22或24条,D错误。

故选:C。

11.【答案】C

【解析】【分析】

本题结合图解,考查细胞呼吸的过程及意义,要求考生识记细胞有氧呼吸和无氧呼吸的具体过程、场所、条件及产物,能准确判断图中各过程及物质的名称,再结合所学的知识准确判断各选项。

【解答】

分析题图:图示为细胞呼吸的过程图解,其中①表示细胞呼吸第一阶段的场所,即细胞质基质;②表示无氧呼吸第二阶段的场所,即细胞质基质;③表示有氧呼吸第二和第三阶段的场所,即线粒体.甲是丙酮酸,乙是酒精和二氧化碳或乳酸。

A.①表示细胞呼吸第一阶段的场所,即细胞质基质;③表示有氧呼吸第二和第三阶段的场所,即线粒体,A正确;

B.甲是丙酮酸,只有在有氧气存在的条件下才能进入③线粒体进行有氧呼吸的第二和第三阶段,B正确;

C.若乙是乳酸,则①②表示无氧呼吸,其中只有①过程能够产生ATP,C错误;

D.酵母菌无氧呼吸的产物是酒精和CO2,D正确。

故选C。

12.【答案】B

【解析】解:A、男性吸烟者精子中的甲基化水平明显升高,精子活力下降,这是表观遗传的现象,A正确;

B、DNA甲基化是指在甲基转移酶的催化作用下将甲基转移到正常的碱基上的过程,是表观遗传中常见的现象之一,高度分化的细胞可能存在基因的甲基化,B错误;

C、吸烟者精子中的甲基化水平明显升高,不会导致基因序列改变,但会影响基因的表达,C正确;

D、构成染色体的组蛋白发生甲基化等修饰,影响染色体中的DNA双链解旋,会影响基因的表达,D正确。

故选:B。

表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变,如DNA的甲基化,甲基化的基因不能与RNA聚合酶结合,故无法进行转录产生mRNA,也就无法进行翻译,最终无法合成相应蛋白,从而抑制了基因的表达。

本题主要考查表观遗传的相关知识,要求考生能够结合所学知识准确判断各选项,属于识记和理解层次的考查。

13.【答案】BCD

【解析】解:A、光反应的场所是叶绿体的类囊体薄膜上,基粒是由类囊体堆叠而成的,玉米维管束鞘细胞中的叶绿体不含基粒,不能进行光合作用的光反应阶段,A错误;

B、据图可知,PEP羧化酶能够固定较低浓度的CO2,并转移到维管束鞘细胞中释放。玉米叶肉细胞中C4途径的存在,使其更能适应较低浓度的CO2环境,B正确;

C、PEP羧化酶基因存在于叶肉细胞和维管束鞘细胞中,在维管束鞘细胞中没有表达,在叶肉细胞中表达,C正确;

D、玉米特殊的结构和功能,使其在气孔关闭的条件下仍能有效利用低浓度的CO2,既减少了蒸腾作用水分的散失,又保证了光合作用的进行,所以它们对高温干旱环境有更好的适应,D正确。

故选:BCD。

光合作用整个过程中是合成有机物并储存光能的过程。具体过程分光反应阶段和暗反应阶段。光反应阶段中,色素吸收、传递光能,并将光能变为ATP活跃的化学能。暗反应过程中将ATP活跃的化学能转变成化合物中稳定的化学能。

本题考查光合作用的相关知识,要求学生理解玉米光合作用的暗反应过程,难度适中。

14.【答案】CD

【解析】解:A、染色单体是从间期染色体复制后出现,到着丝点(着丝粒)分裂后消失,在图中两曲线重叠的各段意味着染色体数目等于DNA数目,所以图中两曲线重叠的各段所在时期,每条染色体都不含染色单体,A错误;

B、在有丝分裂的间期(bc段)和减数第一次分裂前的间期(hi段)都发生DNA的复制,B错误;

C、图中ag段(有丝分裂过程)和hj段(减数第一次分裂前的间期)细胞中都含有同源染色体,C正确;

D、在ed段和lm段,染色体数目加倍,原因都是由于着丝粒(着丝点)分裂,姐妹染色单体分开,D正确。

故选:CD。

题图分析:图中实线表示DNA含量变化规律,虚线表示染色体数目变化规律。ag段表示有丝分裂过程,hq段表示减数分裂过程。

本题考查有丝分裂和减数分裂的相关知识,意在考查学生的识图能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力。

15.【答案】BC

【解析】解:A、二倍体生物不一定是受精卵直接发育而来的,如二倍体生物经过无性生殖产生,则不经过受精卵发育,A错误;

B、单倍体生物体细胞中,含有本物种配子染色体组数,不一定含有一个染色体组,可能含有多个染色体组,B正确;

C、采用花药体培养的方法得到的个体都含有本物种配子中的染色体数目,都是单倍体,C正确;

D、三倍体无子西瓜的细胞在有丝分裂过程中可以有六个染色体组,D错误。

故选:BC。

1、染色体组是细胞中含有控制生物生长发育、遗传变异的全部遗传信息的一组非同源染色体。

2、由受精卵发育而成的个体,若体细胞含两个染色体组,则为二倍体,若含三个或三个以上染色体组的则为多倍体。

3、单倍体是体细胞中含本物种配子染色体数的个体,二倍体生物的单倍体只含一个染色体组,而多倍体生物的单倍体则可以含多个染色体组。

本题考查对二倍体、多倍体、单倍体概念的理解,意在考查考生能运用所学知识,通过比较、分析做出合理的判断的能力。

16.【答案】ABD

【解析】解:A、由图甲可知,红花基因型是A_bb,白花基因型是A_B_、aaB_、aabb,图乙中,F1白色基因型为AaBb,F2中白花:红花=13:3,为9:3:3:1变式,两对等位基因遵循基因的自由组合定律,A正确;

B、让图乙F1白色植株(AaBb)进行测交,子代表型及比例是红色(Aabb):白色(AaBb、aaBb、aabb)=1:3,B正确;

C、让图乙中F2所有白色植株进行自交,子代不发生性状分离的基因型有3aaB_、1aabb、1AABB、2AaBB,占F2的,C错误;

D、图乙中F2红色植株基因型是AAbb、Aabb、该群体中配子种类和比例为Ab:ab=2:1,则自由交配的情况下,子代中白花比例为×=,则子代表型及比例是红花:白花=8:1,D正确。

故选:ABD。

题图分析,图乙中F2白色:红色=13:3,是9:3:3:1的变式,说明花色的遗传受两对等位基因控制,且遵循基因的自由组合定律。

本题主要考查基因的自由组合定律的实质,要求学生有一定的理解分析能力,能够结合题干信息和所学知识进行分析应用。

17.【答案】雌性 同源染色体分离,非同源染色体自由组合 极体 次级卵母细胞 4 2

【解析】解:(1)由图示中②⑤细胞的不均等分裂可知,图为减数分裂形成卵细胞的过程,故该动物为雌性动物;②为初级卵母细胞处于减数第一次分裂后期,主要特点是同源染色体分开,非同源染色体自由组合。

(2)②初级卵母细胞经减数第一次分裂后形成③第一极体和④次级卵母细胞;⑤为次级卵母细胞处于减数第二次分裂后期。

(3)②初级卵母细胞中的每个着丝粒上有2条姐妹染色单体,共有4条染色体;④次级卵母细胞中含有2条染色体。

故答案为:

(1)雌性 同源染色体分离,非同源染色体自由组合

(2)极体 次级卵母细胞

(3)4 2

图示为减数分裂形成卵细胞的过程。其中①卵原细胞,②初级卵母细胞处于减数第一次分裂后期,③第一极体,④、⑤分别为次级卵母细胞处于减数第二次分裂的中期、后期,⑥第二极体,⑦卵细胞。

本题结合卵细胞减数分裂过程图和细胞分裂图,考查减数分裂的相关知识,要求考生识记减数分裂不同时期的特点,掌握卵细胞的形成过程,能准确判断图中各过程及细胞的名称。

18.【答案】核糖体 识别并转运氨基酸 AUG 3000 少量的mRNA可以迅速合成大量的蛋白质 相同 酶的合成来控制代谢过程

【解析】解:(1)图Ⅰ表示真核细胞的翻译过程,其发生的场所是核糖体,tRNA能识别并携带特定氨基酸进入核糖体,密码子和反密码子遵循碱基互补配对原则,图中甲氨基酸的反密码子为UAC,则其密码子为AUG。

(2)mRNA是以DNA的一条链为模板转录形成的,翻译过程中,mRNA中每3个碱基决定一个氨基酸,所以经翻译合成的蛋白质分子中氨基酸的数目是mRNA碱基数目的,是DNA(基因)中碱基数目的,即DNA(或基因)中碱基数:mRNA上碱基数:氨基酸个数=6:3:1,图2过程合成的一条多肽链含有499个肽键,则由500个氨基酸组成,则控制合成该多肽链的DNA分子片段至少含有500×6=3000个碱基。

(3)翻译时一条mRNA可以结合多个核糖体,其意义是少量的mRNA可以迅速合成大量的蛋白质,由于模板链是相同的,故每个核糖体合成的多肽链中氨基酸的序列相同。

(4)图Ⅱ表示氨基酸C的合成过程,氨基酸C的合成需要基因A控制合成的酶A、基因B控制合成的酶B和基因C控制合成的酶C。该图表明,基因可以通过控制酶的合成控制细胞代谢进而间接控制生物的性状。

故答案为:

(1)核糖体 识别并转运氨基酸 AUG

(2)3000

(3)少量的mRNA可以迅速合成大量的蛋白质 相同

(4)酶的合成来控制代谢过程

分析题图:图Ⅰ表示翻译过程,其中①是tRNA,能识别并携带特定氨基酸进入核糖体;②是肽键。

图Ⅱ表示氨基酸C的合成过程,氨基酸C的合成需要基因A控制合成的酶A、基因B控制合成的酶B和基因C控制合成的酶C。

本题主要考查遗传信息的转录和翻译,意在考查考生理解所学知识要点,把握知识间内在联系的能力,能够运用所学知识,对生物学问题作出准确的判断,难度适中。

19.【答案】A 被侵染的大肠杆菌 32P DNA 不能 半保留

【解析】解:(1)图1中,含有噬菌体的核酸的部分的是A,是其头部,由蛋白质外壳包被着。

(2)在图2实验过程中,搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体蛋白质外壳与大肠杆菌分离,所以离心后的沉淀中含有被侵染的大肠杆菌。

(3)由于图2实验过程中,沉淀物的放射性很高,所以实验的标记元素是32P.根据该组实验结果可以说明DNA进入了细胞,没有验证蛋白质是否进入细胞,所以该组实验不能说明蛋白质不是遗传物质。

(4)噬菌体DNA的复制方式是半保留复制。

故答案为:

(1)A

(2)被侵染的大肠杆菌

(3)32P DNA 不能

(4)半保留

噬菌体侵染细菌的过程:吸附→注入(注入噬菌体的DNA)→合成(控制者:噬菌体的DNA;原料:细菌的化学成分)→组装→释放。噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。

本题考查噬菌体侵染细菌实验的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题和解决问题的能力。

20.【答案】常 隐 性状分离 Aa 100%

【解析】解:(1)根据分析:该遗传病是常染色体隐性遗传病。

(2)Ⅱ3与Ⅱ4婚配的后代出现了患病个体,这种现象在遗传学上称为性状分离。

(3)由于Ⅲ7的基因型为aa,所以Ⅱ3号和Ⅱ4号的基因型都是Aa.由于母亲有病为aa,所以Ⅲ10的基因型肯定为Aa.Ⅱ4和Ⅲ10的基因型相同的概率是100%.

(4)由于Ⅱ6号患病(aa),所以Ⅲ9的基因型为Aa,若Ⅲ-9和一个该病基因携带者结婚,则生一个患病男孩的概率为×=.

(5)若Ⅲ8色觉正常无色盲基因,则其基因型为AaXBY,其与一个基因型为AaXBXb女性结婚,产生一个患两种病孩子的概率是××=.

故答案为:

(1)常 隐

(2)性状分离

(3)Aa100%

(4)

(5)

根据题意和图示分析可知:Ⅲ7号患病而其父母正常,为隐性遗传病;Ⅱ6号患病而其儿子Ⅲ11号正常,则不可能为伴X隐性遗传,所以该病为常染色体隐性遗传病。

本题考人类常见遗传病的相关知识,意在考查考生理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系、分析题意以及解决问题的能力。

21.【答案】碳酸氢钠溶液 保持容器中的二氧化碳量基本不变 b-a 小于 光合色素的含量、酶的含量 12

【解析】解:(1)如果用图1中甲、乙装置测定植物光合作用速率,乙装置中X溶液应能保持容器中的二氧化碳量基本不变,为碳酸氢钠溶液。实验一段时间后,甲装置红色液滴右移距离为a,表示环境因素变化导致的装置内气体体积的变化,乙装置红色液滴右移距离为b,则这段时间内光合作用释放的氧气量为b-a。

(2)图2中,光照强度为A时,植物Ⅰ与植物Ⅱ的二氧化碳吸收量相同,即其表观光合作用速率相同,小于植物Ⅱ真正光合作用速率,此时植物Ⅱ已经达到饱和点,限制植物Ⅱ光合作用强度的内因有光合色素的含量、酶的含量;光照强度为B时,植物Ⅰ的净光合速率为8mg/h,植物Ⅱ的净光合速率为6mg/h,植物Ⅰ的呼吸速率为2mg/h,植物Ⅱ的呼吸速率为1mg/h,若12小时光照强度为B,12小时黑暗,24小时后植物I比植物Ⅱ多吸收CO2=(8×12-2×12)-(6×12-1×12)=12mg。

故答案为:

(1)碳酸氢钠溶液 保持容器中的二氧化碳量基本不变 b-a

(2)小于 光合色素的含量、酶的含量 12

1.解答(1)题,应以题意“用图1中甲、乙装置测定植物光合作用速率”为切入点,对比甲、乙装置的区别,明确甲、乙装置分别为对照组、实验组,找出自变量(植物是否有生命)、因变量(红色液滴左移距离),进而围绕实验设计应遵循的原则对相关问题进行解答。

2.解答(2)题,需明辨图2中:当光照强度为零时,曲线对应的纵坐标数值表示呼吸速率,当光照强度大于零时则表示净光合速率。在此基础上,利用“真正光合速率=净光合速率+呼吸速率”的关系式并围绕光合作用的知识对各问题情境进行解答。

本题以实验为依托,采用图文结合的形式考查学生对呼吸作用、光合作用及其影响的环境因素等相关知识的理解能力以及对实验的分析能力。

第1页,共1页

同课章节目录