古代政治制度的成熟(共35张PPT)

图片预览

文档简介

课件35张PPT。执教人:万宝奎岳麓版必修一《政治文明历程》第一单元 中国古代政治制度第3课 古代政治制度的成熟1.确立

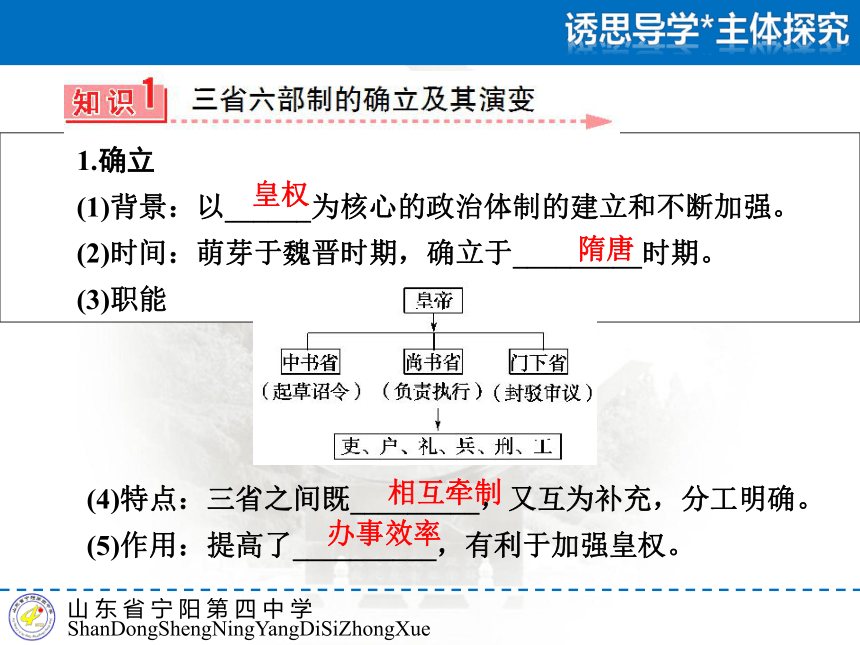

(1)背景:以______为核心的政治体制的建立和不断加强。

(2)时间:萌芽于魏晋时期,确立于_________时期。

(3)职能皇权隋唐(4)特点:三省之间既_________,又互为补充,分工明确。

(5)作用:提高了__________,有利于加强皇权。相互牵制办事效率2.演变

(1)宋代

(2)元代:只设_______,长官为宰相,六部归入中书省。中书省3.评价

(1)标志着中国古代政治体制发生深刻变化。

(2)_______、审议、执行权力的分解,既明确了行政分工,又使三省相互牵制,对后世影响深远。决策阅读教材第10页“唐代三省六部示意图”,我们从中可以读出哪些有效信息?

【提示】 (1)决策、审议、执行机构权力分解。

(2)各部门之间分工明确,互相牵制,最终集权于皇帝。1.军功爵制度:战国至汉初。

2.察举和征辟:汉武帝时期推荐征聘3.科举制度:隋唐时期。

(1)背景:隋朝统一之后,由于士族没落,依据______选官的制度已不适应政治和社会的需要。

(2)过程

①隋文帝时规定每州每年贡士三人,后又分设不同科目推举人才。

②隋炀帝时设_______,以试策取士。

③________日臻完善,成为中央统一分科、定期举行的考试选官制度。进士科唐代门第(3)影响

①为不具有贵族身份的士人提供了____________,扩大了统治的社会基础。

②促进了官僚体制的进一步成熟,为___________提供了大批的高素质人才。

③成为中华帝国长期保持繁荣的制度保障之一。 参政的机会官僚队伍1.监察制度

(1)形成:从______时期开始确立。

(2)发展:明清时期达到顶峰。

①在中央,既设有_________,设立监察御史。

②又设有__________与六部相对应,进行业务监督,合称“科道”。

③在地方,省级机构设有_________。秦汉都察院六科给事中按察使司2.谏议制度:对皇帝的言行和决策进行监督的制度

(1)隋唐时期:_______负责谏议和封驳。

(2)宋代:出现了独立的________机构——谏院。

3.评价

(1)积极:在整顿吏治,打击_________势力,维护中央集权,谏正______过失,防止决策失误等方面发挥重要作用。

(2)消极:不能从根本上约束皇帝的无上权力,也不能杜绝官僚队伍中的腐败和______现象。门下省谏官地方割据皇帝低效4.古代政治制度的成熟

(1)表现

①以____________为代表的中央行政体制。

②以__________为代表的选官用人制度。

③维护官僚队伍廉洁高效的________制度。

(2)特点

①适应_________________国家发展的需要。

②反映了_________的变化,不断吸纳新生力量,保持统治基础的稳固。三省六部制科举制监察大一统中央集权社会结构阅读教材第12页“明监察御史王忬的腰牌”,可以获得哪些相关的历史信息?

【提示】 (1)这可以作为研究当时监察制度的原始资料。

(2)“腰牌”的文字、图案是研究当时文字、绘画艺术的重要资料。【判断回扣】

1.实行三省六部制的根本目的是分权。( )

【提示】实行三省六部制的直接目的是分权,根本目的是通过分权从而加强皇权专制,分权的目的是集权。

2.宰相就是丞相。( )

【提示】宰相是一种泛指,包括权力、地位相当于丞相但称谓不同的其他官员,而丞相是正式的官称。宰相或相当于宰相职位的官员可以有很多人,但丞相只能有一至二人。××3.唐代的中书省不同于元代的中书省。( )

【提示】唐代的中书省是中央决策机构之一,掌管国家政令的草拟;元代设置的中书省是全国最高行政机构,掌管六部。

4.元代实行一省制但不是一相制。( )

【提示】元代只设中书省,实行一省制但不是一相制、中书省的长官为左、右丞相和平章政事,是元代的宰相。√√1.史料 “初,唐因隋制,以三省之长中书令、侍中、尚书令共议国政,此宰相职也。”

——《新唐书·百官志一》

问题:上述史料表明,唐代三省长官的地位如何?说明了什么实质问题?【提示】 表明唐代三省长官皆为宰相,实质是分散宰相权力。2.史料 唐代三省六部制的工作流程

问题:有学者指出“三省六部制标志着封建政治制度的成熟”。请结合上述史料及其简要的解读进行说明。【提示】 三省六部制度充分发挥了国家机构的效能,使封建官僚机构形成完整严密的体系。

在这一制度之下,三省长官分工明确,互相牵制;提高了行政效率高;分散了相权,集中了皇权。3.史料 中国帝制时代的政治体制两千多年间似无实质性的重大变化,但在国家权力的运作方式上,却因社会政治经济形势的变化呈现出不同的运作机制。……唐代“在三省体制下,决策不再是单纯的皇帝个人行为,皇帝的最后决定权包含在政务运行的程式中”。

——刘后滨《唐代中书门下体制下的三省机构与职权》

问题:上述史料说明,三省六部制度还有怎样的特点?

【提示】 三省拥有一定的决策权,在一定程度上制约皇权专制。 (2013·河北学业水平考试)白居易在《郑覃可给事中制》中云:“给事中之职,凡制敕有不便于时者,得封奏之;刑狱有未合于理者,得驳正之;天下冤滞无告者,得与御史纠理之;有司选补不当者,得与侍中裁退之。率是而行,号为称职。固不专于掌侍奉、赞诏令而已。”其论述的部门是( )

A.中书省 B.门下省 C.尚书省 D.六部【解析】 从材料中“封奏”“驳正”等可判断这是论述的门下省。唐朝三省六部制度下,门下省的职责是封驳审议。【答案】 B1.史料 在东汉时,有民谣唱道:“举秀才,不知书,举孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。”

问题:民谣反映的是哪一制度?出现这些弊端的原因有哪些?

【提示】 反映的是察举制。原因:察举制的主要环节是主管官员推荐,他们往往借以培植亲信,发展个人势力;一些人为了谋取推荐则沽名钓誉,作假求名。 2.史料 中国因此制度(科举制),政府乃经由全国各地所选拔之贤才共同组织,此乃一种直接民权,乃一种由社会直接参加政府之权。

——钱穆《国史新论》

问题:史料中的选官制度与史料一中的选官制度相比,有哪些积极作用?

【提示】 科举制的实行,用客观标准挑选人才,使之参与政治,有利于打破特权垄断。 理清历史发展线索与把握阶段性特征是历史学习的重要方面。依据下图显示的内容,空格处应依次填入( )①世卿世禄 ②门阀地位 ③才能道德 ④文化文章

A.①②③④B.①③②④C.②①③④ D.①②④③

【解析】 本题只要理解中国历史上不同时期实行的选官制度即可回答。西周春秋时期实行分封制,其突出特点是世卿世禄;战国秦汉时期“军功爵制”和“察举制”占主流;唐宋至明清时期实行科举考试,主要依据是文化才能的高低,由此判断,应选择B项。 【答案】 B从汉到元我国中央政治制度演变的特点

1.君主专制中央集权制度不断发展,成为中国古代政治制度的重要组成部分。

2.皇权和相权、中央和地方的矛盾贯穿始终。

3.皇权至高无上。

4.辅之以不断成熟的官吏选拔制度和监察与考核制度。5.儒家经典是君主专制的基础。

6.注重思想控制。

7.相权不断削弱、皇权不断加强;地方权力不断被削弱,中央集权逐步加强。 (2013·山东高考)自秦汉至宋元,中国政治制度变革的总体趋势是( )

A.地方政府的自主性逐渐被削弱

B.国家行政权逐渐转移到君主手中

C.宰相逐渐退出权力中心

D.世卿世禄的贵族政治逐渐被打破【解析】 题目考查对历史趋势的总体理解,从汉到元中国专制主义中央集权不断加强,国家行政权力逐渐转移到君主手中是在明朝废除宰相之后,排除B项,元朝宰相位高权重,直到明朝末年宰相才被废除,排除C项,世卿世禄的贵族政治从秦朝就开始被打破了,排除D项,秦朝实行郡县制,郡县长官由皇帝任命,开始建立中央集权对地方有效管理,汉朝时期颁布推恩令加强了中央集权,宋朝时期对地方的行政,经济,兵权都收归中央,元朝实行行省制度加强对地方的有效管理,所以A项正确。

【答案】 A一、选择题

1.一位历史学家评价某制度是“皇权下的民主”、“现代分权制度的雏形”。这一制度最有可能是( )

A.分封制 B.中外朝制

C.三省六部制 D.郡县制度【解析】 分封制与“皇权下的民主”无关,排除A项;中外朝制和郡县制都不能说“分权制衡”,排除B、D两项;三省六部制下三省长官都是宰相,集体决策,故选C项。

【答案】 C2.中国古代某大臣上书皇帝言:“宰相制国用,从古然也。今中书主民,枢密院主兵,三司立财,各不相知……”。这位大臣最有可能生活在( )

A.西周 B.秦朝 C.宋朝 D.清朝

【解析】 材料中说的“中书主民,枢密院主兵,三司立财,各不相知”是宋太祖采取分权措施后的政治现象。

【答案】 C3.选官制度是我国古代政治制度的重要组成部分,根据所学知识推测,右图漫画表示的最有可能是我国古代的( )

A.监察制度

B.征辟制

C.刺史制度

D.科举制【解析】 漫画形象地反映了相关选官制度的进步之处,即“得”“才”是是否能入仕的重要标准,从而有利于选拔出德才兼备的人才治理国家。与之相符的最佳答案是科举制度。【答案】 D4.“昔者天子有争(同‘诤’)臣七人,虽无道,不失其天下。诸侯有争臣五人,虽无道,不失其国。”对材料理解正确的是( )

A.目的在于实现对各级官员的监察

B.该制度防止各级政府决策失误

C.该制度能从法律的角度约束王权

D.目的是实现对天子和王侯的谏议【解析】 从材料中“天子有争臣”、“诸侯有争臣”、“虽无道,不失其天下”、“虽无道,不失其国”,反映了谏议制对巩固天子和诸侯的统治起了重要作用。但应看到这种谏议并不具备法律意义。故选D项。【答案】 D二、非选择题

5.阅读下列材料:

材料一 公门有公,卿门有卿,贱有常辱,贵有常荣,赏不能劝其努力,罚亦不能戒其怠惰。

——《礼记》

材料二 汉代察举制“四科取士”为:“一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令……四曰刚毅多略……皆有孝悌廉公之行。”

——《后汉书·百官志注》材料三 唐人沈既济说:“故太平君子,唯门调户选,征文射策,以取禄位,此行已立身之美者也。父教其子,兄教其弟,无所易业,大者登台阁,小者任郡县,资身奉家,各得其足。是以五尺童子,耻不言文墨焉。是以进士为士林华选,四方视听,希其风采。每岁得第之人,不浃旬而周天下,故忠贤隽彦韫才毓行者,咸出于是。”

——转引自韩国磐《隋唐五代史论集》请回答:

(1)材料一表明先秦时期人才选拔的标准是什么?

(2)材料二与材料一的选官制度相比,有何进步性?

(3)根据材料三,概括说明科举制的影响。 【解析】 第(1)问仔细阅读材料,结合所学知识,可以判断主要靠门第等标准。第(2)问首先明确是指察举制,结合所学内容,主要从选拔标准角度进行分析对比。第(3)问科举制的影响,从材料中分层次概括即可,注意语言要凝练。

【答案】 (1)血缘、门第、等级。(任答两点)

(2)注重品行、才学,打破血缘、世袭。

(3)影响:弘扬了“学而优则仕”;科举成为读书人最高最迫切的追求,推动社会向学(读书)风气的形成;科举成为当时人们走向官场的重要途径;有助于提高个人政治影响力。(言之有理即可)谢谢观看!

(1)背景:以______为核心的政治体制的建立和不断加强。

(2)时间:萌芽于魏晋时期,确立于_________时期。

(3)职能皇权隋唐(4)特点:三省之间既_________,又互为补充,分工明确。

(5)作用:提高了__________,有利于加强皇权。相互牵制办事效率2.演变

(1)宋代

(2)元代:只设_______,长官为宰相,六部归入中书省。中书省3.评价

(1)标志着中国古代政治体制发生深刻变化。

(2)_______、审议、执行权力的分解,既明确了行政分工,又使三省相互牵制,对后世影响深远。决策阅读教材第10页“唐代三省六部示意图”,我们从中可以读出哪些有效信息?

【提示】 (1)决策、审议、执行机构权力分解。

(2)各部门之间分工明确,互相牵制,最终集权于皇帝。1.军功爵制度:战国至汉初。

2.察举和征辟:汉武帝时期推荐征聘3.科举制度:隋唐时期。

(1)背景:隋朝统一之后,由于士族没落,依据______选官的制度已不适应政治和社会的需要。

(2)过程

①隋文帝时规定每州每年贡士三人,后又分设不同科目推举人才。

②隋炀帝时设_______,以试策取士。

③________日臻完善,成为中央统一分科、定期举行的考试选官制度。进士科唐代门第(3)影响

①为不具有贵族身份的士人提供了____________,扩大了统治的社会基础。

②促进了官僚体制的进一步成熟,为___________提供了大批的高素质人才。

③成为中华帝国长期保持繁荣的制度保障之一。 参政的机会官僚队伍1.监察制度

(1)形成:从______时期开始确立。

(2)发展:明清时期达到顶峰。

①在中央,既设有_________,设立监察御史。

②又设有__________与六部相对应,进行业务监督,合称“科道”。

③在地方,省级机构设有_________。秦汉都察院六科给事中按察使司2.谏议制度:对皇帝的言行和决策进行监督的制度

(1)隋唐时期:_______负责谏议和封驳。

(2)宋代:出现了独立的________机构——谏院。

3.评价

(1)积极:在整顿吏治,打击_________势力,维护中央集权,谏正______过失,防止决策失误等方面发挥重要作用。

(2)消极:不能从根本上约束皇帝的无上权力,也不能杜绝官僚队伍中的腐败和______现象。门下省谏官地方割据皇帝低效4.古代政治制度的成熟

(1)表现

①以____________为代表的中央行政体制。

②以__________为代表的选官用人制度。

③维护官僚队伍廉洁高效的________制度。

(2)特点

①适应_________________国家发展的需要。

②反映了_________的变化,不断吸纳新生力量,保持统治基础的稳固。三省六部制科举制监察大一统中央集权社会结构阅读教材第12页“明监察御史王忬的腰牌”,可以获得哪些相关的历史信息?

【提示】 (1)这可以作为研究当时监察制度的原始资料。

(2)“腰牌”的文字、图案是研究当时文字、绘画艺术的重要资料。【判断回扣】

1.实行三省六部制的根本目的是分权。( )

【提示】实行三省六部制的直接目的是分权,根本目的是通过分权从而加强皇权专制,分权的目的是集权。

2.宰相就是丞相。( )

【提示】宰相是一种泛指,包括权力、地位相当于丞相但称谓不同的其他官员,而丞相是正式的官称。宰相或相当于宰相职位的官员可以有很多人,但丞相只能有一至二人。××3.唐代的中书省不同于元代的中书省。( )

【提示】唐代的中书省是中央决策机构之一,掌管国家政令的草拟;元代设置的中书省是全国最高行政机构,掌管六部。

4.元代实行一省制但不是一相制。( )

【提示】元代只设中书省,实行一省制但不是一相制、中书省的长官为左、右丞相和平章政事,是元代的宰相。√√1.史料 “初,唐因隋制,以三省之长中书令、侍中、尚书令共议国政,此宰相职也。”

——《新唐书·百官志一》

问题:上述史料表明,唐代三省长官的地位如何?说明了什么实质问题?【提示】 表明唐代三省长官皆为宰相,实质是分散宰相权力。2.史料 唐代三省六部制的工作流程

问题:有学者指出“三省六部制标志着封建政治制度的成熟”。请结合上述史料及其简要的解读进行说明。【提示】 三省六部制度充分发挥了国家机构的效能,使封建官僚机构形成完整严密的体系。

在这一制度之下,三省长官分工明确,互相牵制;提高了行政效率高;分散了相权,集中了皇权。3.史料 中国帝制时代的政治体制两千多年间似无实质性的重大变化,但在国家权力的运作方式上,却因社会政治经济形势的变化呈现出不同的运作机制。……唐代“在三省体制下,决策不再是单纯的皇帝个人行为,皇帝的最后决定权包含在政务运行的程式中”。

——刘后滨《唐代中书门下体制下的三省机构与职权》

问题:上述史料说明,三省六部制度还有怎样的特点?

【提示】 三省拥有一定的决策权,在一定程度上制约皇权专制。 (2013·河北学业水平考试)白居易在《郑覃可给事中制》中云:“给事中之职,凡制敕有不便于时者,得封奏之;刑狱有未合于理者,得驳正之;天下冤滞无告者,得与御史纠理之;有司选补不当者,得与侍中裁退之。率是而行,号为称职。固不专于掌侍奉、赞诏令而已。”其论述的部门是( )

A.中书省 B.门下省 C.尚书省 D.六部【解析】 从材料中“封奏”“驳正”等可判断这是论述的门下省。唐朝三省六部制度下,门下省的职责是封驳审议。【答案】 B1.史料 在东汉时,有民谣唱道:“举秀才,不知书,举孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。”

问题:民谣反映的是哪一制度?出现这些弊端的原因有哪些?

【提示】 反映的是察举制。原因:察举制的主要环节是主管官员推荐,他们往往借以培植亲信,发展个人势力;一些人为了谋取推荐则沽名钓誉,作假求名。 2.史料 中国因此制度(科举制),政府乃经由全国各地所选拔之贤才共同组织,此乃一种直接民权,乃一种由社会直接参加政府之权。

——钱穆《国史新论》

问题:史料中的选官制度与史料一中的选官制度相比,有哪些积极作用?

【提示】 科举制的实行,用客观标准挑选人才,使之参与政治,有利于打破特权垄断。 理清历史发展线索与把握阶段性特征是历史学习的重要方面。依据下图显示的内容,空格处应依次填入( )①世卿世禄 ②门阀地位 ③才能道德 ④文化文章

A.①②③④B.①③②④C.②①③④ D.①②④③

【解析】 本题只要理解中国历史上不同时期实行的选官制度即可回答。西周春秋时期实行分封制,其突出特点是世卿世禄;战国秦汉时期“军功爵制”和“察举制”占主流;唐宋至明清时期实行科举考试,主要依据是文化才能的高低,由此判断,应选择B项。 【答案】 B从汉到元我国中央政治制度演变的特点

1.君主专制中央集权制度不断发展,成为中国古代政治制度的重要组成部分。

2.皇权和相权、中央和地方的矛盾贯穿始终。

3.皇权至高无上。

4.辅之以不断成熟的官吏选拔制度和监察与考核制度。5.儒家经典是君主专制的基础。

6.注重思想控制。

7.相权不断削弱、皇权不断加强;地方权力不断被削弱,中央集权逐步加强。 (2013·山东高考)自秦汉至宋元,中国政治制度变革的总体趋势是( )

A.地方政府的自主性逐渐被削弱

B.国家行政权逐渐转移到君主手中

C.宰相逐渐退出权力中心

D.世卿世禄的贵族政治逐渐被打破【解析】 题目考查对历史趋势的总体理解,从汉到元中国专制主义中央集权不断加强,国家行政权力逐渐转移到君主手中是在明朝废除宰相之后,排除B项,元朝宰相位高权重,直到明朝末年宰相才被废除,排除C项,世卿世禄的贵族政治从秦朝就开始被打破了,排除D项,秦朝实行郡县制,郡县长官由皇帝任命,开始建立中央集权对地方有效管理,汉朝时期颁布推恩令加强了中央集权,宋朝时期对地方的行政,经济,兵权都收归中央,元朝实行行省制度加强对地方的有效管理,所以A项正确。

【答案】 A一、选择题

1.一位历史学家评价某制度是“皇权下的民主”、“现代分权制度的雏形”。这一制度最有可能是( )

A.分封制 B.中外朝制

C.三省六部制 D.郡县制度【解析】 分封制与“皇权下的民主”无关,排除A项;中外朝制和郡县制都不能说“分权制衡”,排除B、D两项;三省六部制下三省长官都是宰相,集体决策,故选C项。

【答案】 C2.中国古代某大臣上书皇帝言:“宰相制国用,从古然也。今中书主民,枢密院主兵,三司立财,各不相知……”。这位大臣最有可能生活在( )

A.西周 B.秦朝 C.宋朝 D.清朝

【解析】 材料中说的“中书主民,枢密院主兵,三司立财,各不相知”是宋太祖采取分权措施后的政治现象。

【答案】 C3.选官制度是我国古代政治制度的重要组成部分,根据所学知识推测,右图漫画表示的最有可能是我国古代的( )

A.监察制度

B.征辟制

C.刺史制度

D.科举制【解析】 漫画形象地反映了相关选官制度的进步之处,即“得”“才”是是否能入仕的重要标准,从而有利于选拔出德才兼备的人才治理国家。与之相符的最佳答案是科举制度。【答案】 D4.“昔者天子有争(同‘诤’)臣七人,虽无道,不失其天下。诸侯有争臣五人,虽无道,不失其国。”对材料理解正确的是( )

A.目的在于实现对各级官员的监察

B.该制度防止各级政府决策失误

C.该制度能从法律的角度约束王权

D.目的是实现对天子和王侯的谏议【解析】 从材料中“天子有争臣”、“诸侯有争臣”、“虽无道,不失其天下”、“虽无道,不失其国”,反映了谏议制对巩固天子和诸侯的统治起了重要作用。但应看到这种谏议并不具备法律意义。故选D项。【答案】 D二、非选择题

5.阅读下列材料:

材料一 公门有公,卿门有卿,贱有常辱,贵有常荣,赏不能劝其努力,罚亦不能戒其怠惰。

——《礼记》

材料二 汉代察举制“四科取士”为:“一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令……四曰刚毅多略……皆有孝悌廉公之行。”

——《后汉书·百官志注》材料三 唐人沈既济说:“故太平君子,唯门调户选,征文射策,以取禄位,此行已立身之美者也。父教其子,兄教其弟,无所易业,大者登台阁,小者任郡县,资身奉家,各得其足。是以五尺童子,耻不言文墨焉。是以进士为士林华选,四方视听,希其风采。每岁得第之人,不浃旬而周天下,故忠贤隽彦韫才毓行者,咸出于是。”

——转引自韩国磐《隋唐五代史论集》请回答:

(1)材料一表明先秦时期人才选拔的标准是什么?

(2)材料二与材料一的选官制度相比,有何进步性?

(3)根据材料三,概括说明科举制的影响。 【解析】 第(1)问仔细阅读材料,结合所学知识,可以判断主要靠门第等标准。第(2)问首先明确是指察举制,结合所学内容,主要从选拔标准角度进行分析对比。第(3)问科举制的影响,从材料中分层次概括即可,注意语言要凝练。

【答案】 (1)血缘、门第、等级。(任答两点)

(2)注重品行、才学,打破血缘、世袭。

(3)影响:弘扬了“学而优则仕”;科举成为读书人最高最迫切的追求,推动社会向学(读书)风气的形成;科举成为当时人们走向官场的重要途径;有助于提高个人政治影响力。(言之有理即可)谢谢观看!

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的中央集权制度

- 第1课 夏商制度与西周封建

- 第2课 大一统与秦朝中央集权制度的确立

- 第3课 古代政治制度的成熟

- 第4课 专制集权的不断加强

- 第二单元 古希腊和古罗马的政治制度

- 第5课 爱琴文明与古希腊城邦制度

- 第6课 雅典城邦的民主政治

- 第7课 古罗马的政制与法律

- 第三单元 近代西方资本主义政体的建立

- 第8课 英国的制度创新

- 第9课 北美大陆上的新体制

- 第10课 欧洲大陆的政体改革

- 第四单元 内忧外患与中华民族的奋起

- 第12课 鸦片战争

- 第13课 太平天国运动

- 第14课 从中日甲午战争到八国联军侵华

- 第15课 辛亥革命

- 第16课 五四爱国运动

- 第五单元 马克思主义的产生、发展与中国新民主主义革命

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月社会主义革命

- 第20课 新民主主义革命与中国共产党

- 第六单元 中国社会主义的政治建设与祖国统一

- 第21课 新中国的政治建设

- 第22课 社会主义政治建设的曲折发展

- 第23课 祖国统一的历史潮流

- 第七单元 复杂多样的当代世界

- 第24课 两极对峙格局的形成

- 第25课 世界多极化趋势

- 第26课 屹立于世界民族之林———新中国外交

- 第27课 跨世纪的世界格局