第七单元14.1《故都的秋》课件(共24张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 第七单元14.1《故都的秋》课件(共24张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 46.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-02 16:44:11 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

情境导入

中国文人似乎都有一种悲秋情结,无数文人墨客用自己的笔、去诠释心中的秋。你能背诵有关于秋的诗词吗?

01

空山新雨后,天气晚来秋。——王维《山居秋暝》

万里悲秋长作客,百年多病独登台。——杜甫《登高》

自古逢秋悲寂寥,我言秋月胜春朝。——刘禹锡《秋词》

落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。

——唐·王勃《秋日登洪府滕王阁饯别序》

看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。——毛泽东《沁园春·长沙》

情境导入

01

知人论世

02

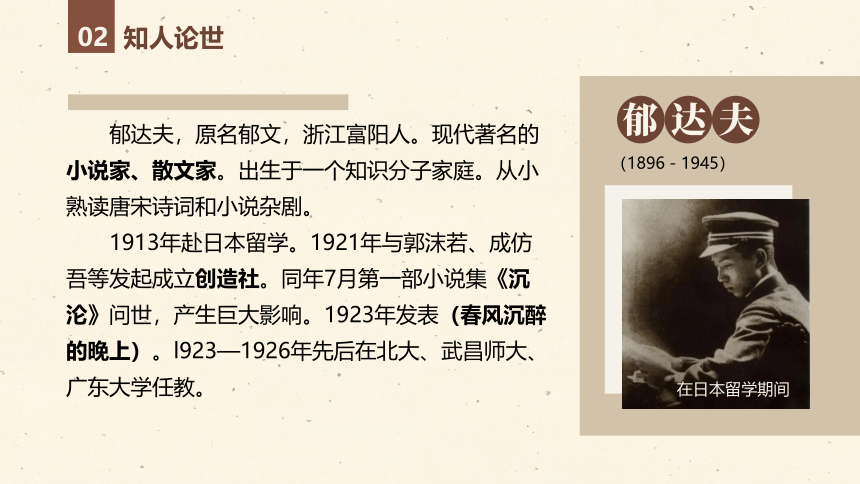

郁达夫,原名郁文,浙江富阳人。现代著名的小说家、散文家。出生于一个知识分子家庭。从小熟读唐宋诗词和小说杂剧。

1913年赴日本留学。1921年与郭沫若、成仿吾等发起成立创造社。同年7月第一部小说集《沉沦》问世,产生巨大影响。1923年发表(春风沉醉的晚上)。l923—1926年先后在北大、武昌师大、广东大学任教。

在日本留学期间

(1896-1945)

1930年3月参与发起成立“左联”,1934年8月创作《故都的秋》,抗战爆发后,积极投入抗日救亡运动,后流亡苏门答腊,坚持抗战。1945年9月被日本宪兵杀害。后被追认为革命烈士

郁达夫的作品风格清新,抒情浓烈,有感伤情调,有时流露出颓废色彩。

知人论世

02

《故都的秋》是郁达夫于1934年8月创作的散文。1927年4月12日,蒋介石发动“四·一二”反革命政变 。1927年4月12日——1949年国民党败退台湾的这段时间被称为白色恐怖时期。郁达夫为躲避国民党的恐怖威胁,1933年4月,他由上海迁居到杭州。1934年7月,郁达夫从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋味”,并写下该文。《故都的秋》全文1500多字,运用了42个秋字来润色北国之秋的“清” “静”和“悲凉”,也处处渗透着郁达夫消极与积极情绪在纠结与斗争的痕迹。

知人论世

02

解题

03

将“故都”换为 “北京”、“北平”行否?有何不同?

“故”有“从前的”、“过去的”的意思。因为北平曾作过元、明、清三个朝代的都城,可谓历史悠久,文化深厚,突出北平历史悠久。当时的都城是南京,人们对“从前的”、“过去的”的事物往往会产生怀念、眷恋等感情。

“秋”——表明描写内容。因此本文是写景抒情散文,作者结对故都北平秋景秋色的回忆,表达对故都之秋的向往和眷恋。

文体知识

04

散文是与诗歌、小说、戏剧并称的一种文学体裁,指不讲究韵律的散体文章,是最自由的文体,也是中国最早出现的行文体例。散文通过对现实生活中某些片段或生活事件的描述,表达作者的观点、感情,揭示其社会意义。

散文的表现形式多种多样,杂文、短评、小品、随笔、速写、特写、游记、通讯、书信、日记、回忆录等都属于散文。总之,散文篇幅短小,形式自由,取材广泛,写法灵活,语言优美,能比较迅速地反映生活,深受人们喜爱。

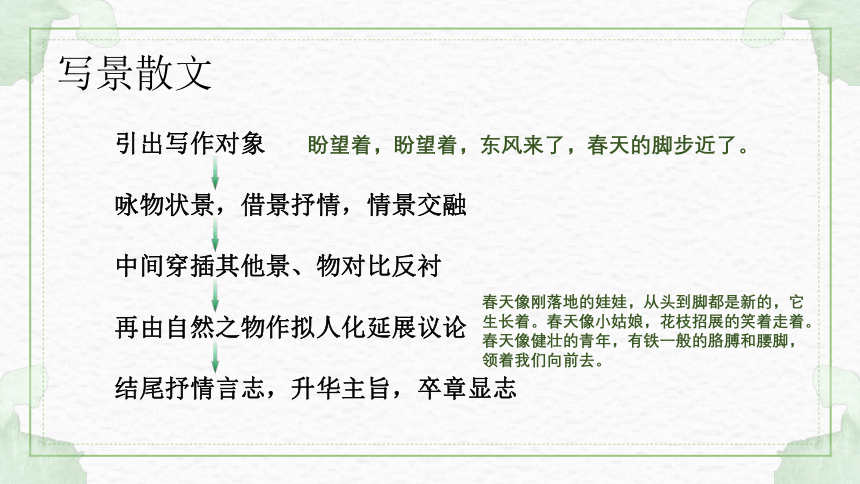

写景散文

引出写作对象

咏物状景,借景抒情,情景交融

中间穿插其他景、物对比反衬

再由自然之物作拟人化延展议论

结尾抒情言志,升华主旨,卒章显志

盼望着,盼望着,东风来了,春天的脚步近了。

春天像刚落地的娃娃,从头到脚都是新的,它生长着。春天像小姑娘,花枝招展的笑着走着。春天像健壮的青年,有铁一般的胳膊和腰脚,领着我们向前去。

朗读感悟——正音

05

潭柘寺(zhè)

驯鸽(xùn)

落蕊(ruǐ)

平仄(zè)

颓废(tuí)

一椽 (chuán)

橄榄(lǎn)

蟋蟀(shuài)

细腻(nì)

嘶叫(sī)

普陀山(tuó)

歧韵(yùn)

文眼

06

指文中最能揭示主旨、升华意境、涵盖内容的关键性词句。文眼往往奠定文章的感情基调,以及确定文章的中心。

文章中最能显示作者写作意图的词语或句子叫“文眼”。“文眼”是窥看主题思想的窗口,理清全文脉络的筋节,掌握文章各部分相互联系的关键。也就是说,文眼是文章的精神凝聚点,能点出文眼,就是读懂文章的一个标志。

“揭全文之旨,或在篇首,或在篇中,或在篇末。在篇首则后者必顾之,在篇末则前者必注之,在篇中则前注之,后顾之。顾注,抑所谓文眼者也。”

——清代学者刘熙载

文眼

06

1、你认为郁达夫在文中是颂秋还是悲秋?找出本文的文眼。

关键句:北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

文章的思路结构

07

第一部分(1-2):通过比较指出北国之秋的特点。

第二部分(3-11):描摹了故都北平的清秋景象。

第三部分(12):中外诗文里的“秋”,说明感秋处处有。

第四部分(13-14):再次总结写出南国之秋,色味不如北国之秋浓。

【思考1】划分层次

分析意象,体会情感

08

【思考2】在文章的第二部分写到了哪些景物?这些景物组成了几幅“秋景图”?

【思考3】在这些场景的描写中,哪些地方突出了“清” 、哪些地方突出了“静”、哪些地方突出了“悲凉”?

【思考4】作者为何不写香山红叶的明艳,不写故宫、颐和园的繁闹,而写秋天的“清、静、悲凉”?

分析意象,体会情感

08

【思考2】在文章的第二部分写到了哪些景物?这些景物组成了几幅“秋景图”?

芦花、柳影、虫唱、月夜、钟声;还有碧天、牵牛花、槐树、秋蝉、秋雨、秋果。

五幅图画:清晨静观图,落蕊轻扫图,秋蝉残鸣图,秋雨闲人图,秋枣奇景图。

分析意象,体会情感

08

【思考3】在这些场景的描写中,哪些地方突出了“清” 、哪些地方突出了“静”、哪些地方突出了“悲凉”?

清:

天之色——“看得到很高很高的碧绿的天色”。“很高很高”极写空间的畅阔,“碧绿”

表现出天空之清淡。

秋之花——“蓝色”“白色”,写出花朵颜色的清爽淡雅。

帚之痕——写出环境的清爽明亮感。

秋之果——“淡绿微黄”写出清淡雅致的颜色。

静:

“听得到青天下驯鸽的飞声”(以声衬静)“细数着一丝一丝漏下来的日光”“静对着像喇叭似的牵牛花”“脚踏上去,声音也没有”“衰弱的残声”(以声衬静)

悲凉:

“一椽破屋”、“破壁腰”“潜意识下并且还觉得有点儿落寞”“衰弱的残声”“灰沉沉的天底下”“凉风”“一层秋雨一层凉”

分析意象,体会情感

08

【思考4】作者为何不写香山红叶的明艳,不写故宫、颐和园的繁闹,而写秋天的“清、静、悲凉”?

借景抒情,情景交融。作者身处动荡的白色恐怖年代,“清、静、悲凉”是当时其真实心境情感的写照和投射。

写景散文:景与情的关系

情景一致:

借景抒情、情景交融

情景相反:

反衬

乐景衬哀情

哀景衬乐情

重点语句的含义和作用

09

1.北国的秋,却特别的来的清,来的静,来的悲凉。

2.作者在文中展开了哪些联想?其作用是什么?

3.秋并不是名花,也不是美酒,那一种半开半醉的状态,在领略秋的过程上是不合适的。

4.比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

5.秋天这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换一个三分之一的零头。

1.北国的秋,却特别的来的清,来的静,来的悲凉。

短句排比,工整、雅致,有韵律,体现语言的美感

总结北国之秋的典型特征,是文眼。

既是悲秋,更是颂秋,奠定了情感基调:对北国之秋独特的爱。

①内容上:

②主题上:

是全文引纲和感情线索

③结构上:

④手法上:

重点语句的含义和作用

09

重点语句的含义和作用

09

2.作者在文中展开了哪些联想?其作用是什么?

(1)作者由故都的秋写到江南的秋,由故都秋中的槐树、蝉声、果树写到南国秋中的“二十四桥明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等”;由现实中作者对故都的秋的感受,写到中外文人对秋的描写。

(2)作用:对比、衬托。①突出了故都的秋之“清、静、悲凉”的特点,②表达了作者对北国之秋独特的爱。③从个人感受上升到民族心理,进而上升到人类共性,体现了从感性到理性的思考过程。

【补充】散文中的议论:①增添文化气息,②拓展思维空间,③避免平铺直叙,④体现理性思考。

景

情

理

重点语句的含义和作用

09

3.秋并不是名花,也不是美酒,那一种半开半醉的状态,在领略秋的过程上是不合适的。

①内容上:作者认为赏名花、品美酒时,花半开、人半醉的状态最佳。但这种状态不适合领略秋。

②结构上:承上启下。承接上文江南之秋意境与姿态的不足,开启下文对北国之秋的描绘。

④主题上:表达对北国之秋的喜爱。

③手法上:对比。作者认为北国之秋的意境是浓烈的,只适合完全陶醉的,沉浸式的欣赏方式。

重点语句的含义和作用

09

4.比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

①比喻。把北国之秋比作白干、馍馍、大蟹、骆驼,形象地写出了北国之秋味道浓烈、深沉、粗犷的特点。把南国之秋比作黄酒、稀饭、鲈鱼、黄犬,形象地写出了南国之秋味道滋润、浅淡、薄弱的特点。喻体的选择,具有典型的地域化、生活化特色。

②对比。将南北相互对比,使北国之秋的特点显得形象而生动。

③排比。工整雅致的语言,增强文字的美感。强化作者对北国之秋的喜爱之情。

重点语句的含义和作用

09

5.秋天这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换一个三分之一的零头。

①内容、主题上:直抒胸臆,抒发了对故都之秋的热爱和赞美。

②结构上:总结全文,首尾照应,卒章显志。

②手法上:夸张。毫无保留地表达对故都之秋的喜爱之情。

总写

北 :清、静、悲凉

江南的秋:慢、润、淡

分写

记叙

小院秋色

落蕊秋意

寒蝉秋声

话凉秋雨

秋枣奇景

观秋色:清

听秋声:静

品秋味:悲凉

议论

人皆感秋

非到北方不可

中国文人尤甚

总写

南国之秋:色彩不浓,回味不永。

北国之秋:色彩浓,回味永。

眷恋

向往

品味

赞美

3-12段

1-2段

13-14段

情境导入

中国文人似乎都有一种悲秋情结,无数文人墨客用自己的笔、去诠释心中的秋。你能背诵有关于秋的诗词吗?

01

空山新雨后,天气晚来秋。——王维《山居秋暝》

万里悲秋长作客,百年多病独登台。——杜甫《登高》

自古逢秋悲寂寥,我言秋月胜春朝。——刘禹锡《秋词》

落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。

——唐·王勃《秋日登洪府滕王阁饯别序》

看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。——毛泽东《沁园春·长沙》

情境导入

01

知人论世

02

郁达夫,原名郁文,浙江富阳人。现代著名的小说家、散文家。出生于一个知识分子家庭。从小熟读唐宋诗词和小说杂剧。

1913年赴日本留学。1921年与郭沫若、成仿吾等发起成立创造社。同年7月第一部小说集《沉沦》问世,产生巨大影响。1923年发表(春风沉醉的晚上)。l923—1926年先后在北大、武昌师大、广东大学任教。

在日本留学期间

(1896-1945)

1930年3月参与发起成立“左联”,1934年8月创作《故都的秋》,抗战爆发后,积极投入抗日救亡运动,后流亡苏门答腊,坚持抗战。1945年9月被日本宪兵杀害。后被追认为革命烈士

郁达夫的作品风格清新,抒情浓烈,有感伤情调,有时流露出颓废色彩。

知人论世

02

《故都的秋》是郁达夫于1934年8月创作的散文。1927年4月12日,蒋介石发动“四·一二”反革命政变 。1927年4月12日——1949年国民党败退台湾的这段时间被称为白色恐怖时期。郁达夫为躲避国民党的恐怖威胁,1933年4月,他由上海迁居到杭州。1934年7月,郁达夫从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋味”,并写下该文。《故都的秋》全文1500多字,运用了42个秋字来润色北国之秋的“清” “静”和“悲凉”,也处处渗透着郁达夫消极与积极情绪在纠结与斗争的痕迹。

知人论世

02

解题

03

将“故都”换为 “北京”、“北平”行否?有何不同?

“故”有“从前的”、“过去的”的意思。因为北平曾作过元、明、清三个朝代的都城,可谓历史悠久,文化深厚,突出北平历史悠久。当时的都城是南京,人们对“从前的”、“过去的”的事物往往会产生怀念、眷恋等感情。

“秋”——表明描写内容。因此本文是写景抒情散文,作者结对故都北平秋景秋色的回忆,表达对故都之秋的向往和眷恋。

文体知识

04

散文是与诗歌、小说、戏剧并称的一种文学体裁,指不讲究韵律的散体文章,是最自由的文体,也是中国最早出现的行文体例。散文通过对现实生活中某些片段或生活事件的描述,表达作者的观点、感情,揭示其社会意义。

散文的表现形式多种多样,杂文、短评、小品、随笔、速写、特写、游记、通讯、书信、日记、回忆录等都属于散文。总之,散文篇幅短小,形式自由,取材广泛,写法灵活,语言优美,能比较迅速地反映生活,深受人们喜爱。

写景散文

引出写作对象

咏物状景,借景抒情,情景交融

中间穿插其他景、物对比反衬

再由自然之物作拟人化延展议论

结尾抒情言志,升华主旨,卒章显志

盼望着,盼望着,东风来了,春天的脚步近了。

春天像刚落地的娃娃,从头到脚都是新的,它生长着。春天像小姑娘,花枝招展的笑着走着。春天像健壮的青年,有铁一般的胳膊和腰脚,领着我们向前去。

朗读感悟——正音

05

潭柘寺(zhè)

驯鸽(xùn)

落蕊(ruǐ)

平仄(zè)

颓废(tuí)

一椽 (chuán)

橄榄(lǎn)

蟋蟀(shuài)

细腻(nì)

嘶叫(sī)

普陀山(tuó)

歧韵(yùn)

文眼

06

指文中最能揭示主旨、升华意境、涵盖内容的关键性词句。文眼往往奠定文章的感情基调,以及确定文章的中心。

文章中最能显示作者写作意图的词语或句子叫“文眼”。“文眼”是窥看主题思想的窗口,理清全文脉络的筋节,掌握文章各部分相互联系的关键。也就是说,文眼是文章的精神凝聚点,能点出文眼,就是读懂文章的一个标志。

“揭全文之旨,或在篇首,或在篇中,或在篇末。在篇首则后者必顾之,在篇末则前者必注之,在篇中则前注之,后顾之。顾注,抑所谓文眼者也。”

——清代学者刘熙载

文眼

06

1、你认为郁达夫在文中是颂秋还是悲秋?找出本文的文眼。

关键句:北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

文章的思路结构

07

第一部分(1-2):通过比较指出北国之秋的特点。

第二部分(3-11):描摹了故都北平的清秋景象。

第三部分(12):中外诗文里的“秋”,说明感秋处处有。

第四部分(13-14):再次总结写出南国之秋,色味不如北国之秋浓。

【思考1】划分层次

分析意象,体会情感

08

【思考2】在文章的第二部分写到了哪些景物?这些景物组成了几幅“秋景图”?

【思考3】在这些场景的描写中,哪些地方突出了“清” 、哪些地方突出了“静”、哪些地方突出了“悲凉”?

【思考4】作者为何不写香山红叶的明艳,不写故宫、颐和园的繁闹,而写秋天的“清、静、悲凉”?

分析意象,体会情感

08

【思考2】在文章的第二部分写到了哪些景物?这些景物组成了几幅“秋景图”?

芦花、柳影、虫唱、月夜、钟声;还有碧天、牵牛花、槐树、秋蝉、秋雨、秋果。

五幅图画:清晨静观图,落蕊轻扫图,秋蝉残鸣图,秋雨闲人图,秋枣奇景图。

分析意象,体会情感

08

【思考3】在这些场景的描写中,哪些地方突出了“清” 、哪些地方突出了“静”、哪些地方突出了“悲凉”?

清:

天之色——“看得到很高很高的碧绿的天色”。“很高很高”极写空间的畅阔,“碧绿”

表现出天空之清淡。

秋之花——“蓝色”“白色”,写出花朵颜色的清爽淡雅。

帚之痕——写出环境的清爽明亮感。

秋之果——“淡绿微黄”写出清淡雅致的颜色。

静:

“听得到青天下驯鸽的飞声”(以声衬静)“细数着一丝一丝漏下来的日光”“静对着像喇叭似的牵牛花”“脚踏上去,声音也没有”“衰弱的残声”(以声衬静)

悲凉:

“一椽破屋”、“破壁腰”“潜意识下并且还觉得有点儿落寞”“衰弱的残声”“灰沉沉的天底下”“凉风”“一层秋雨一层凉”

分析意象,体会情感

08

【思考4】作者为何不写香山红叶的明艳,不写故宫、颐和园的繁闹,而写秋天的“清、静、悲凉”?

借景抒情,情景交融。作者身处动荡的白色恐怖年代,“清、静、悲凉”是当时其真实心境情感的写照和投射。

写景散文:景与情的关系

情景一致:

借景抒情、情景交融

情景相反:

反衬

乐景衬哀情

哀景衬乐情

重点语句的含义和作用

09

1.北国的秋,却特别的来的清,来的静,来的悲凉。

2.作者在文中展开了哪些联想?其作用是什么?

3.秋并不是名花,也不是美酒,那一种半开半醉的状态,在领略秋的过程上是不合适的。

4.比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

5.秋天这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换一个三分之一的零头。

1.北国的秋,却特别的来的清,来的静,来的悲凉。

短句排比,工整、雅致,有韵律,体现语言的美感

总结北国之秋的典型特征,是文眼。

既是悲秋,更是颂秋,奠定了情感基调:对北国之秋独特的爱。

①内容上:

②主题上:

是全文引纲和感情线索

③结构上:

④手法上:

重点语句的含义和作用

09

重点语句的含义和作用

09

2.作者在文中展开了哪些联想?其作用是什么?

(1)作者由故都的秋写到江南的秋,由故都秋中的槐树、蝉声、果树写到南国秋中的“二十四桥明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等”;由现实中作者对故都的秋的感受,写到中外文人对秋的描写。

(2)作用:对比、衬托。①突出了故都的秋之“清、静、悲凉”的特点,②表达了作者对北国之秋独特的爱。③从个人感受上升到民族心理,进而上升到人类共性,体现了从感性到理性的思考过程。

【补充】散文中的议论:①增添文化气息,②拓展思维空间,③避免平铺直叙,④体现理性思考。

景

情

理

重点语句的含义和作用

09

3.秋并不是名花,也不是美酒,那一种半开半醉的状态,在领略秋的过程上是不合适的。

①内容上:作者认为赏名花、品美酒时,花半开、人半醉的状态最佳。但这种状态不适合领略秋。

②结构上:承上启下。承接上文江南之秋意境与姿态的不足,开启下文对北国之秋的描绘。

④主题上:表达对北国之秋的喜爱。

③手法上:对比。作者认为北国之秋的意境是浓烈的,只适合完全陶醉的,沉浸式的欣赏方式。

重点语句的含义和作用

09

4.比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

①比喻。把北国之秋比作白干、馍馍、大蟹、骆驼,形象地写出了北国之秋味道浓烈、深沉、粗犷的特点。把南国之秋比作黄酒、稀饭、鲈鱼、黄犬,形象地写出了南国之秋味道滋润、浅淡、薄弱的特点。喻体的选择,具有典型的地域化、生活化特色。

②对比。将南北相互对比,使北国之秋的特点显得形象而生动。

③排比。工整雅致的语言,增强文字的美感。强化作者对北国之秋的喜爱之情。

重点语句的含义和作用

09

5.秋天这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换一个三分之一的零头。

①内容、主题上:直抒胸臆,抒发了对故都之秋的热爱和赞美。

②结构上:总结全文,首尾照应,卒章显志。

②手法上:夸张。毫无保留地表达对故都之秋的喜爱之情。

总写

北 :清、静、悲凉

江南的秋:慢、润、淡

分写

记叙

小院秋色

落蕊秋意

寒蝉秋声

话凉秋雨

秋枣奇景

观秋色:清

听秋声:静

品秋味:悲凉

议论

人皆感秋

非到北方不可

中国文人尤甚

总写

南国之秋:色彩不浓,回味不永。

北国之秋:色彩浓,回味永。

眷恋

向往

品味

赞美

3-12段

1-2段

13-14段

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读