第10课 辽夏金元的统治 课件(共26张PPT)2023-2024学年高中历史统编版2019必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第10课 辽夏金元的统治 课件(共26张PPT)2023-2024学年高中历史统编版2019必修中外历史纲要上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 16.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

第10课 辽夏金元的统治

1.课程标准:通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

2.核心问题:利用文献史料、实物史料,分析辽夏金元的统治制度,探究少数民族政权在同一多民族封建国家发展中的重要作用。

耶律阿保机

元昊

完颜阿骨打

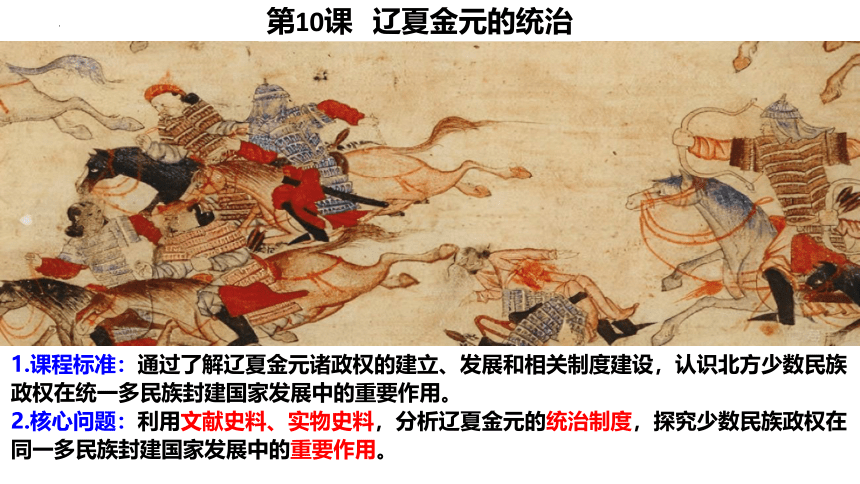

一、辽夏金政权的建立及元朝的统一

西夏

916年

耶律阿保机

契丹人

党项族

1038年

元昊

辽

女真族

1115 年

完颜阿骨打

金

1206年

铁木真

蒙古族

蒙古汗国

元

蒙古族

1271年

忽必烈

辽、西夏与北宋的形势图

辽、西夏与南宋的形势图

元朝疆域版图

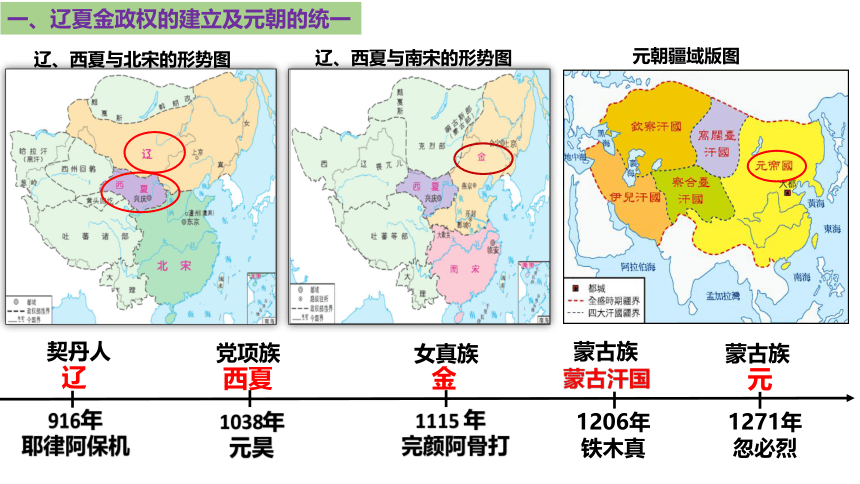

一、辽夏金政权的建立及元朝的统一

民族 兴起区域 建立者 建立时间 都城 主要制度

辽朝

西夏

金朝

元朝

契丹族

党项族

女真族

辽河上游

陕北宁夏

黑龙江松花江

耶律阿保机

元昊

完颜阿骨打

1115年

1038年

916年

上京

今内蒙境内

兴庆

今银川市

南北面官制

汉蕃并立

沿袭唐宋、

猛安谋克

会宁

哈尔滨境内

燕京

一、辽夏金政权的建立及元朝的统一

蒙古族

蒙古高原

忽必烈

1271年

大都

驿站

行省

宣政院

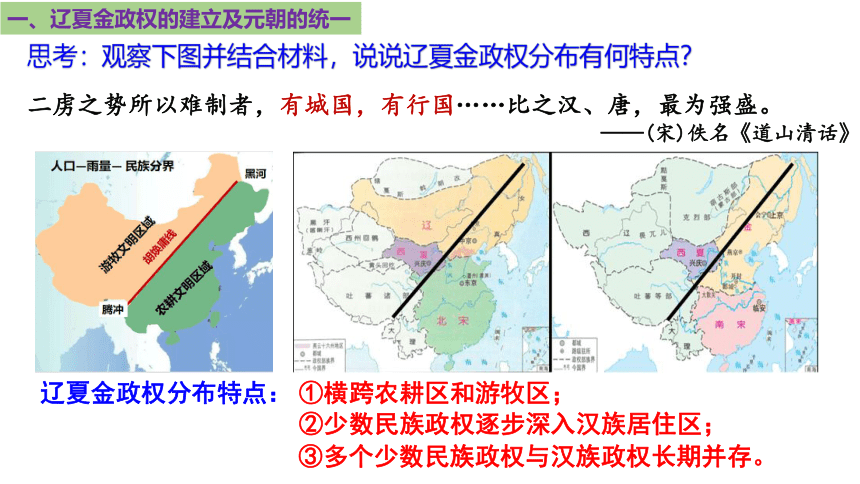

思考:观察下图并结合材料,说说辽夏金政权分布有何特点?

②少数民族政权逐步深入汉族居住区;

①横跨农耕区和游牧区;

③多个少数民族政权与汉族政权长期并存。

辽夏金政权分布特点:

一、辽夏金政权的建立及元朝的统一

二虏之势所以难制者,有城国,有行国……比之汉、唐,最为强盛。

——(宋)佚名《道山清话》

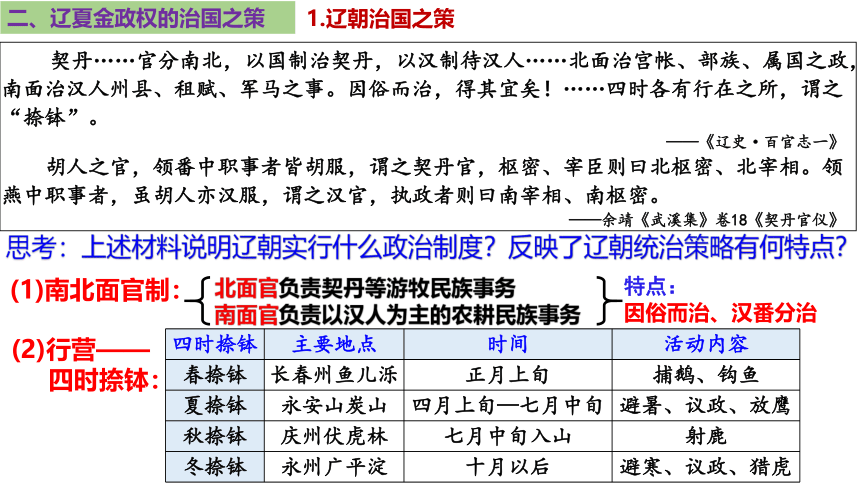

契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣!……四时各有行在之所,谓之“捺钵”。

——《辽史·百官志一》

胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡人亦汉服,谓之汉官,执政者则曰南宰相、南枢密。

——余靖《武溪集》卷18《契丹官仪》

二、辽夏金政权的治国之策

1.辽朝治国之策

思考:上述材料说明辽朝实行什么政治制度?反映了辽朝统治策略有何特点?

(1)南北面官制:

北面官负责契丹等游牧民族事务

南面官负责以汉人为主的农耕民族事务

特点:

因俗而治、汉番分治

(2)行营——

四时捺钵:

四时捺钵 主要地点 时间 活动内容

春捺钵 长春州鱼儿泺 正月上旬 捕鹅、钩鱼

夏捺钵 永安山炭山 四月上旬—七月中旬 避暑、议政、放鹰

秋捺钵 庆州伏虎林 七月中旬入山 射鹿

冬捺钵 永州广平淀 十月以后 避寒、议政、猎虎

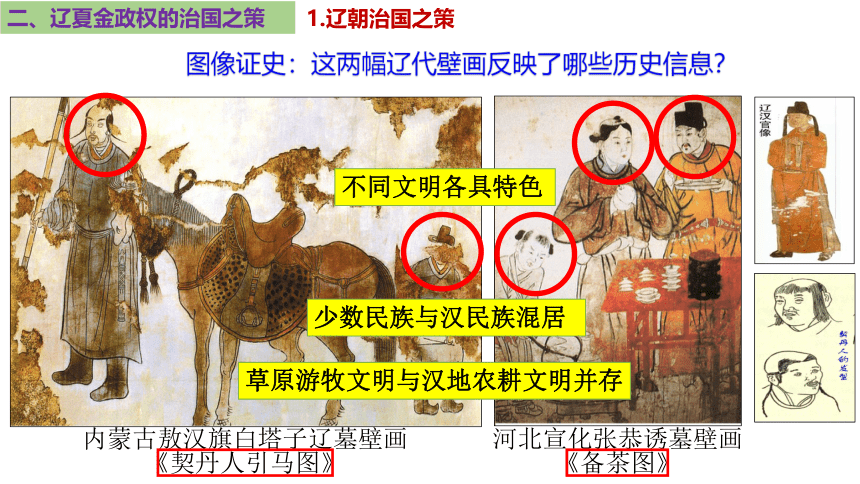

内蒙古敖汉旗白塔子辽墓壁画《契丹人引马图》

河北宣化张恭诱墓壁画《备茶图》

图像证史:这两幅辽代壁画反映了哪些历史信息?

少数民族与汉民族混居

不同文明各具特色

草原游牧文明与汉地农耕文明并存

二、辽夏金政权的治国之策

1.辽朝治国之策

二、辽夏金政权的治国之策

2.西夏治国之策:

西夏官自中书令,宰相、枢使、大夫、太尉,皆命蕃汉人为之……其设官之制,多与宋同。 ——《宋史》

番汉官制,仿宋建制,一制两称。

番汉官制 制度基本模仿北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套本民族称谓的官职。

《天盛律令·颁律表》载西夏官阶(部分)

西夏文官阶名 汉文音译 汉文译名

兀卒 皇帝

谟宁令 大国王

精丁 解悟

芮月 善障

注:据李范文《西夏官阶封号表考释》整理

元昊(1003-1048)

西夏王陵

二、辽夏金政权的治国之策

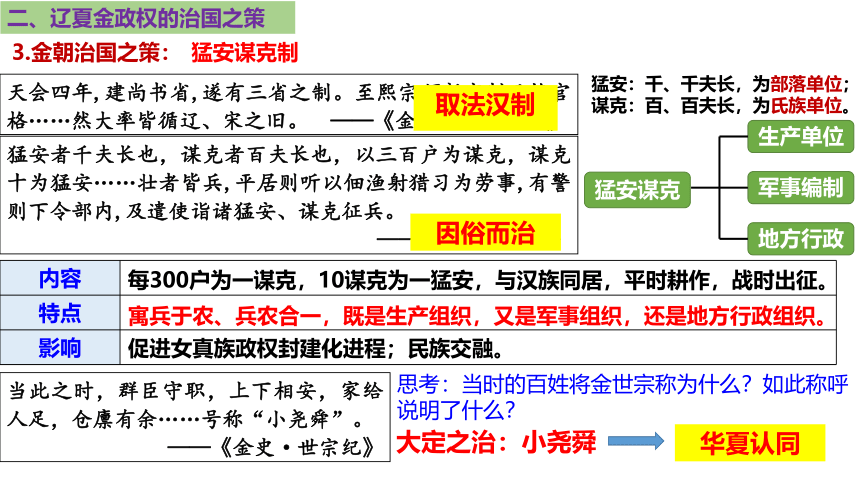

3.金朝治国之策:

内容

特点

影响

猛安者千夫长也,谋克者百夫长也,以三百户为谋克,谋克十为猛安……壮者皆兵,平居则听以佃渔射猎习为劳事,有警则下令部内,及遣使诣诸猛安、谋克征兵。

——《金史·兵志》

每300户为一谋克,10谋克为一猛安,与汉族同居,平时耕作,战时出征。

寓兵于农、兵农合一,既是生产组织,又是军事组织,还是地方行政组织。

促进女真族政权封建化进程;民族交融。

天会四年,建尚书省,遂有三省之制。至熙宗颁新官制及换官格……然大率皆循辽、宋之旧。 ——《金史·百官志一》

猛安谋克

生产单位

军事编制

地方行政

猛安:千、千夫长,为部落单位;

谋克:百、百夫长,为氏族单位。

猛安谋克制

因俗而治

取法汉制

当此之时,群臣守职,上下相安,家给人足,仓廪有余……号称“小尧舜”。

——《金史·世宗纪》

思考:当时的百姓将金世宗称为什么?如此称呼说明了什么?

华夏认同

大定之治:小尧舜

探究:(1)辽、夏、金政权治国之策有何共性?

(2)如何认识辽、夏、金的治国之策?

辽夏金的这种特别的版图结构,推动它们去创制一种不同于纯中原式的国家建构模式。它不仅能在汉地社会和统治者的“祖宗根本之地”之间保持着平衡,而且提供了比中原汉制更有弹性、更能容纳多样化、可能性因而也更能持久的一种制度框架。

——姚大力《一段与“唐宋变革”相并行的故事》

①特点:因俗而治,吸收汉制:学习汉族政治制度同时保留本民族的特色。

②原因:社会发展水平不同(根本);民族习俗和社会生活有差异(直接)。

③认识:是对先进封建文明的肯定;促进少数民族的封建化;有利于民族交融。

二、辽夏金政权的治国之策

共性:

因俗而治,吸收汉制,借鉴创新。

认识:

三、元朝的治国之策

元朝形势图(1330年)

1206年

铁木真

建蒙古汗国

1260年

忽必烈即位

兴建大都

1271年

改国号为大元

1279年

元朝统一全国

政权并立

全国统一

中国之一统,始于秦;

塞外之一统,始于元。

——《清世宗实录》卷八十三

元朝以前的中国历史,包括汉、唐在内,本质上属于“小中国”。到了元朝,加上此前辽金等北方民族政权的影响,中国才变成“大中国”。

——张帆《元朝开启了“大中国”时代》

1279年崖山海战,辽灭南宋

陆秀夫崖山负幼帝投海,宁死不降;文天祥被俘,从容就义。

如何看待崖山之后无中国?

1.元的统一

思考:北京城在空间上的变化趋势如何?

空间上不断扩大;

城区附近靠近水源;

城市格局呈“凸”字轴线。

三、元朝的治国之策

1.元的统一

三、元朝的治国之策

2.元的统治

思考:面对如此辽阔的疆域,元朝统治者将面临哪些挑战?

如何对辽阔的疆域进行有效的控制和管理?

如何处理好众多民族的关系?

元朝形势图(1330年)

元朝巩固统一的制度创设 元朝巩固统一的制度创设

领域 领域 创设制度

疆域治理 交通运输

地方管理

边疆管理 吐蕃

西域

台湾

民族关系 差别对待 四等人制

修筑驿道,设立驿站,设急递铺

实行行省制度

宣政院管理

设北庭都元帅府、宣慰司等

设澎湖巡检司

蒙古人

色目人

汉人

南人

三、元朝的治国之策

2.元的统治

元有天下,薄海内外,人迹所及,皆置驿传,使驿往来,如行国中。

——《元史·地理志六》

四方万里,使节往来,可计日而至者,本驿马之力也。

——[元]熊梦祥《析津志辑佚》

诸道之上,每二十五哩或三十哩,必有此种驿站一所……于是辗转接递,其行之速,竟至不可思议。

——(意)马可·波罗《马可·波罗行纪》

元朝驿站分布及数量示意图

(注:此图收录于《中国古代统计史简编》)

(1)交通建设:

思考:以上材料反映了元朝驿站制度哪些特点?

多、快、广

元朝大运河

修筑驿道,设立驿站,设急递铺;开辟元朝大运河

中书省

(行政)

御史台(监察)

枢密院(军事)

左丞相、右丞相、平章政事

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

皇帝

特别注意:

唐中书省:中央决策机构之一,负责起草诏令。

元中书省:宰相机构,全国最高行政机构。

三、元朝的治国之策

2.元的统治

(2)地方制度:

元朝一省两院制

元朝地方行省制

地方

行省(10个)

路、府、州、县、宣慰司

中央

腹里(河北、山东、山西)

行省制

行省性质(双重性):

既是中央派出机构,又是地方最高行政机构。

思考:材料反映了行省制的什么特点?

材料一:行省“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省(中书省)为表里……以省官(中书省官员)出领其事……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之。”

——《元史·百官志七》

材料二:行省“诸行省用及(超过)千定(锭),必咨都省” “决大狱,质疑事……皆中书报可而后行”。

——《元史·百官志七》

材料三:元统治者吸取了汉唐以来地方割据势力据险对抗中央政府这一教训,地方区域的设置,人为地使自然区域割开,造成犬牙交错的局面。

——李怀孔《中国古代行政制度史》

特点:

①辖区广阔,军政大权集中;

②行省受中央节制,权力大而不专,中央集权与地方分权相结合;

③打破“山川形便”,采取 “犬牙交错”政区划分原则。

三、元朝的治国之策

2.元的统治

(2)地方制度:

行省制

山川形便

犬牙交错

三、元朝的治国之策

2.元的统治

(2)地方制度:

行省制

思考:结合材料,分析行省制度有何影响?

材料一:行省辖区广阔,权力集中,地方军、政、财权无所不统……中央只有加重行省权力,才能够及时并有效地镇压反抗行动,同时也能对分封在边疆地区的诸王贵族进行节制。

——张帆《中国古代简史》

材料二:盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。

——《元史·地理志》

材料三:行省制是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态。行省也是蒙元帝国留给后世的重要遗产。

——摘编自李治安《行省制度研究》

提高了行政效率,加强了中央集权,巩固了多民族国家统一。

促进了边疆少数民族地区政治、经济和文化的发展。

行省是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端。

三、元朝的治国之策

2.元的统治

(2)地方制度:

行省制

元朝形势图(1330年)

宣政院……掌释教僧徒及吐蕃之境而隶治之。 ——《元史·百官志三》

结合地图,观察唐朝至元朝版图有何变化?

三、元朝的治国之策

2.元的统治

(3)边疆管理:

元朝形势图(1330年)

唐朝形势图(669年)

西域

吐蕃

台湾

唐朝至元朝对吐蕃地区的管理发生了怎样的变化?

①宣政院统辖管理吐蕃

②设北庭都元帅府、宣慰司管理西域

③设澎湖巡检司经略台湾

今回回皆以中原为家,江南尤多。

——(南宋)周密《癸辛杂识》

回回之人遍天下。

——定州元朝《重建礼拜寺记碑》

公先祖康里人也……奉旨南征,过洛阳,爱其山水,得唐白乐天故址因而家焉。

——平顶山元朝《塔里赤墓碑》

定州元朝

《重建礼拜寺记碑》

回回

人

平顶山元朝

《塔里赤墓碑》

康里

人

濮阳元朝

《唐兀公碑》

党项

人

潢川元朝

《马祖常墓碑》局部

回鹘

人

三、元朝的治国之策

2.元的统治

(4)民族关系:

回回

阿拉伯人

汉人

蒙古人

畏兀儿

波斯人

各民族:

交错杂居

交流交融

等级 名称 民族

第一等 蒙古人 蒙古人

第二等 色目人 包含西夏、畏兀儿、回回等的西北、西域民族

第三等 汉人 原金统治区内的汉族、契丹族和女真族

第四等 南人 原南宋统治区的居民

三、元朝的治国之策

2.元的统治

(3)边疆管理:

四等人制:差别对待

如有蒙古人员殴打汉儿人,不得还报,指立证见,于所在官司赴诉。

——《元典章·刑部六》《蒙古人打汉人不得还》条(节选)

民族融合加强,民族矛盾减弱,阶级矛盾日益严重。

经郝经(忽必烈的重要谋士)的阐发,元人的“中国观”完备形成,其要点是:“中国”的疆域是元统治地区加上南宋统治的江南;“中国”的人民是汉人和少数民族两大部分;“中国”的文化是农耕文化和草原文化两大系统;“中国”主权的行使者,可以是汉人政权,也可以是“行中国之道”的少数民族政权。

——何志虎《“中国观”在元代的转换》

中华民族之共同体

多元一体之大中国

宅兹中国

何尊铭文(局部)

宅兹中国

多元一体的政治格局逐渐强化

因俗而治

政治多元

辽:南北面官制

行营:四时捺钵

夏:番汉官制

一制两称

金:沿袭唐宋

猛安谋克

交通建设:修驿道,设驿站、急递铺

地方制度:行省制

边疆管理:宣政院,宣慰司,澎湖巡检司

民族关系:民族混居,四等人制

宅兹中国

强化一体

元

多元一体的政治格局(大中国)强化:民族向心力

北宋

南宋

辽

金

时间上的共时性

农耕与游牧的相联性

民族文化的交流交融

从南北对峙到最终统一

昔为之有国者,或以所起之地,或因所受之封,为不足法也,故谓之‘元’焉。元谓之大也,大不足以尽之,而谓之元者,大之至也。

——《元史·世祖本纪》

“不学番言,则岂和番人之众?不会汉语,则岂入汉人之数?番有智者,汉人不敬;汉有贤士,番人不崇,若此者,由语言不通故也。——《番汉合时掌中珠》

第10课 辽夏金元的统治

1.课程标准:通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

2.核心问题:利用文献史料、实物史料,分析辽夏金元的统治制度,探究少数民族政权在同一多民族封建国家发展中的重要作用。

耶律阿保机

元昊

完颜阿骨打

一、辽夏金政权的建立及元朝的统一

西夏

916年

耶律阿保机

契丹人

党项族

1038年

元昊

辽

女真族

1115 年

完颜阿骨打

金

1206年

铁木真

蒙古族

蒙古汗国

元

蒙古族

1271年

忽必烈

辽、西夏与北宋的形势图

辽、西夏与南宋的形势图

元朝疆域版图

一、辽夏金政权的建立及元朝的统一

民族 兴起区域 建立者 建立时间 都城 主要制度

辽朝

西夏

金朝

元朝

契丹族

党项族

女真族

辽河上游

陕北宁夏

黑龙江松花江

耶律阿保机

元昊

完颜阿骨打

1115年

1038年

916年

上京

今内蒙境内

兴庆

今银川市

南北面官制

汉蕃并立

沿袭唐宋、

猛安谋克

会宁

哈尔滨境内

燕京

一、辽夏金政权的建立及元朝的统一

蒙古族

蒙古高原

忽必烈

1271年

大都

驿站

行省

宣政院

思考:观察下图并结合材料,说说辽夏金政权分布有何特点?

②少数民族政权逐步深入汉族居住区;

①横跨农耕区和游牧区;

③多个少数民族政权与汉族政权长期并存。

辽夏金政权分布特点:

一、辽夏金政权的建立及元朝的统一

二虏之势所以难制者,有城国,有行国……比之汉、唐,最为强盛。

——(宋)佚名《道山清话》

契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣!……四时各有行在之所,谓之“捺钵”。

——《辽史·百官志一》

胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡人亦汉服,谓之汉官,执政者则曰南宰相、南枢密。

——余靖《武溪集》卷18《契丹官仪》

二、辽夏金政权的治国之策

1.辽朝治国之策

思考:上述材料说明辽朝实行什么政治制度?反映了辽朝统治策略有何特点?

(1)南北面官制:

北面官负责契丹等游牧民族事务

南面官负责以汉人为主的农耕民族事务

特点:

因俗而治、汉番分治

(2)行营——

四时捺钵:

四时捺钵 主要地点 时间 活动内容

春捺钵 长春州鱼儿泺 正月上旬 捕鹅、钩鱼

夏捺钵 永安山炭山 四月上旬—七月中旬 避暑、议政、放鹰

秋捺钵 庆州伏虎林 七月中旬入山 射鹿

冬捺钵 永州广平淀 十月以后 避寒、议政、猎虎

内蒙古敖汉旗白塔子辽墓壁画《契丹人引马图》

河北宣化张恭诱墓壁画《备茶图》

图像证史:这两幅辽代壁画反映了哪些历史信息?

少数民族与汉民族混居

不同文明各具特色

草原游牧文明与汉地农耕文明并存

二、辽夏金政权的治国之策

1.辽朝治国之策

二、辽夏金政权的治国之策

2.西夏治国之策:

西夏官自中书令,宰相、枢使、大夫、太尉,皆命蕃汉人为之……其设官之制,多与宋同。 ——《宋史》

番汉官制,仿宋建制,一制两称。

番汉官制 制度基本模仿北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套本民族称谓的官职。

《天盛律令·颁律表》载西夏官阶(部分)

西夏文官阶名 汉文音译 汉文译名

兀卒 皇帝

谟宁令 大国王

精丁 解悟

芮月 善障

注:据李范文《西夏官阶封号表考释》整理

元昊(1003-1048)

西夏王陵

二、辽夏金政权的治国之策

3.金朝治国之策:

内容

特点

影响

猛安者千夫长也,谋克者百夫长也,以三百户为谋克,谋克十为猛安……壮者皆兵,平居则听以佃渔射猎习为劳事,有警则下令部内,及遣使诣诸猛安、谋克征兵。

——《金史·兵志》

每300户为一谋克,10谋克为一猛安,与汉族同居,平时耕作,战时出征。

寓兵于农、兵农合一,既是生产组织,又是军事组织,还是地方行政组织。

促进女真族政权封建化进程;民族交融。

天会四年,建尚书省,遂有三省之制。至熙宗颁新官制及换官格……然大率皆循辽、宋之旧。 ——《金史·百官志一》

猛安谋克

生产单位

军事编制

地方行政

猛安:千、千夫长,为部落单位;

谋克:百、百夫长,为氏族单位。

猛安谋克制

因俗而治

取法汉制

当此之时,群臣守职,上下相安,家给人足,仓廪有余……号称“小尧舜”。

——《金史·世宗纪》

思考:当时的百姓将金世宗称为什么?如此称呼说明了什么?

华夏认同

大定之治:小尧舜

探究:(1)辽、夏、金政权治国之策有何共性?

(2)如何认识辽、夏、金的治国之策?

辽夏金的这种特别的版图结构,推动它们去创制一种不同于纯中原式的国家建构模式。它不仅能在汉地社会和统治者的“祖宗根本之地”之间保持着平衡,而且提供了比中原汉制更有弹性、更能容纳多样化、可能性因而也更能持久的一种制度框架。

——姚大力《一段与“唐宋变革”相并行的故事》

①特点:因俗而治,吸收汉制:学习汉族政治制度同时保留本民族的特色。

②原因:社会发展水平不同(根本);民族习俗和社会生活有差异(直接)。

③认识:是对先进封建文明的肯定;促进少数民族的封建化;有利于民族交融。

二、辽夏金政权的治国之策

共性:

因俗而治,吸收汉制,借鉴创新。

认识:

三、元朝的治国之策

元朝形势图(1330年)

1206年

铁木真

建蒙古汗国

1260年

忽必烈即位

兴建大都

1271年

改国号为大元

1279年

元朝统一全国

政权并立

全国统一

中国之一统,始于秦;

塞外之一统,始于元。

——《清世宗实录》卷八十三

元朝以前的中国历史,包括汉、唐在内,本质上属于“小中国”。到了元朝,加上此前辽金等北方民族政权的影响,中国才变成“大中国”。

——张帆《元朝开启了“大中国”时代》

1279年崖山海战,辽灭南宋

陆秀夫崖山负幼帝投海,宁死不降;文天祥被俘,从容就义。

如何看待崖山之后无中国?

1.元的统一

思考:北京城在空间上的变化趋势如何?

空间上不断扩大;

城区附近靠近水源;

城市格局呈“凸”字轴线。

三、元朝的治国之策

1.元的统一

三、元朝的治国之策

2.元的统治

思考:面对如此辽阔的疆域,元朝统治者将面临哪些挑战?

如何对辽阔的疆域进行有效的控制和管理?

如何处理好众多民族的关系?

元朝形势图(1330年)

元朝巩固统一的制度创设 元朝巩固统一的制度创设

领域 领域 创设制度

疆域治理 交通运输

地方管理

边疆管理 吐蕃

西域

台湾

民族关系 差别对待 四等人制

修筑驿道,设立驿站,设急递铺

实行行省制度

宣政院管理

设北庭都元帅府、宣慰司等

设澎湖巡检司

蒙古人

色目人

汉人

南人

三、元朝的治国之策

2.元的统治

元有天下,薄海内外,人迹所及,皆置驿传,使驿往来,如行国中。

——《元史·地理志六》

四方万里,使节往来,可计日而至者,本驿马之力也。

——[元]熊梦祥《析津志辑佚》

诸道之上,每二十五哩或三十哩,必有此种驿站一所……于是辗转接递,其行之速,竟至不可思议。

——(意)马可·波罗《马可·波罗行纪》

元朝驿站分布及数量示意图

(注:此图收录于《中国古代统计史简编》)

(1)交通建设:

思考:以上材料反映了元朝驿站制度哪些特点?

多、快、广

元朝大运河

修筑驿道,设立驿站,设急递铺;开辟元朝大运河

中书省

(行政)

御史台(监察)

枢密院(军事)

左丞相、右丞相、平章政事

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

皇帝

特别注意:

唐中书省:中央决策机构之一,负责起草诏令。

元中书省:宰相机构,全国最高行政机构。

三、元朝的治国之策

2.元的统治

(2)地方制度:

元朝一省两院制

元朝地方行省制

地方

行省(10个)

路、府、州、县、宣慰司

中央

腹里(河北、山东、山西)

行省制

行省性质(双重性):

既是中央派出机构,又是地方最高行政机构。

思考:材料反映了行省制的什么特点?

材料一:行省“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省(中书省)为表里……以省官(中书省官员)出领其事……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之。”

——《元史·百官志七》

材料二:行省“诸行省用及(超过)千定(锭),必咨都省” “决大狱,质疑事……皆中书报可而后行”。

——《元史·百官志七》

材料三:元统治者吸取了汉唐以来地方割据势力据险对抗中央政府这一教训,地方区域的设置,人为地使自然区域割开,造成犬牙交错的局面。

——李怀孔《中国古代行政制度史》

特点:

①辖区广阔,军政大权集中;

②行省受中央节制,权力大而不专,中央集权与地方分权相结合;

③打破“山川形便”,采取 “犬牙交错”政区划分原则。

三、元朝的治国之策

2.元的统治

(2)地方制度:

行省制

山川形便

犬牙交错

三、元朝的治国之策

2.元的统治

(2)地方制度:

行省制

思考:结合材料,分析行省制度有何影响?

材料一:行省辖区广阔,权力集中,地方军、政、财权无所不统……中央只有加重行省权力,才能够及时并有效地镇压反抗行动,同时也能对分封在边疆地区的诸王贵族进行节制。

——张帆《中国古代简史》

材料二:盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。

——《元史·地理志》

材料三:行省制是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态。行省也是蒙元帝国留给后世的重要遗产。

——摘编自李治安《行省制度研究》

提高了行政效率,加强了中央集权,巩固了多民族国家统一。

促进了边疆少数民族地区政治、经济和文化的发展。

行省是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端。

三、元朝的治国之策

2.元的统治

(2)地方制度:

行省制

元朝形势图(1330年)

宣政院……掌释教僧徒及吐蕃之境而隶治之。 ——《元史·百官志三》

结合地图,观察唐朝至元朝版图有何变化?

三、元朝的治国之策

2.元的统治

(3)边疆管理:

元朝形势图(1330年)

唐朝形势图(669年)

西域

吐蕃

台湾

唐朝至元朝对吐蕃地区的管理发生了怎样的变化?

①宣政院统辖管理吐蕃

②设北庭都元帅府、宣慰司管理西域

③设澎湖巡检司经略台湾

今回回皆以中原为家,江南尤多。

——(南宋)周密《癸辛杂识》

回回之人遍天下。

——定州元朝《重建礼拜寺记碑》

公先祖康里人也……奉旨南征,过洛阳,爱其山水,得唐白乐天故址因而家焉。

——平顶山元朝《塔里赤墓碑》

定州元朝

《重建礼拜寺记碑》

回回

人

平顶山元朝

《塔里赤墓碑》

康里

人

濮阳元朝

《唐兀公碑》

党项

人

潢川元朝

《马祖常墓碑》局部

回鹘

人

三、元朝的治国之策

2.元的统治

(4)民族关系:

回回

阿拉伯人

汉人

蒙古人

畏兀儿

波斯人

各民族:

交错杂居

交流交融

等级 名称 民族

第一等 蒙古人 蒙古人

第二等 色目人 包含西夏、畏兀儿、回回等的西北、西域民族

第三等 汉人 原金统治区内的汉族、契丹族和女真族

第四等 南人 原南宋统治区的居民

三、元朝的治国之策

2.元的统治

(3)边疆管理:

四等人制:差别对待

如有蒙古人员殴打汉儿人,不得还报,指立证见,于所在官司赴诉。

——《元典章·刑部六》《蒙古人打汉人不得还》条(节选)

民族融合加强,民族矛盾减弱,阶级矛盾日益严重。

经郝经(忽必烈的重要谋士)的阐发,元人的“中国观”完备形成,其要点是:“中国”的疆域是元统治地区加上南宋统治的江南;“中国”的人民是汉人和少数民族两大部分;“中国”的文化是农耕文化和草原文化两大系统;“中国”主权的行使者,可以是汉人政权,也可以是“行中国之道”的少数民族政权。

——何志虎《“中国观”在元代的转换》

中华民族之共同体

多元一体之大中国

宅兹中国

何尊铭文(局部)

宅兹中国

多元一体的政治格局逐渐强化

因俗而治

政治多元

辽:南北面官制

行营:四时捺钵

夏:番汉官制

一制两称

金:沿袭唐宋

猛安谋克

交通建设:修驿道,设驿站、急递铺

地方制度:行省制

边疆管理:宣政院,宣慰司,澎湖巡检司

民族关系:民族混居,四等人制

宅兹中国

强化一体

元

多元一体的政治格局(大中国)强化:民族向心力

北宋

南宋

辽

金

时间上的共时性

农耕与游牧的相联性

民族文化的交流交融

从南北对峙到最终统一

昔为之有国者,或以所起之地,或因所受之封,为不足法也,故谓之‘元’焉。元谓之大也,大不足以尽之,而谓之元者,大之至也。

——《元史·世祖本纪》

“不学番言,则岂和番人之众?不会汉语,则岂入汉人之数?番有智者,汉人不敬;汉有贤士,番人不崇,若此者,由语言不通故也。——《番汉合时掌中珠》

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进