第13课 从明朝建立到清军入关 课件(共19张PPT)2023-2024学年高中历史统编版2019必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第13课 从明朝建立到清军入关 课件(共19张PPT)2023-2024学年高中历史统编版2019必修中外历史纲要上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 18.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

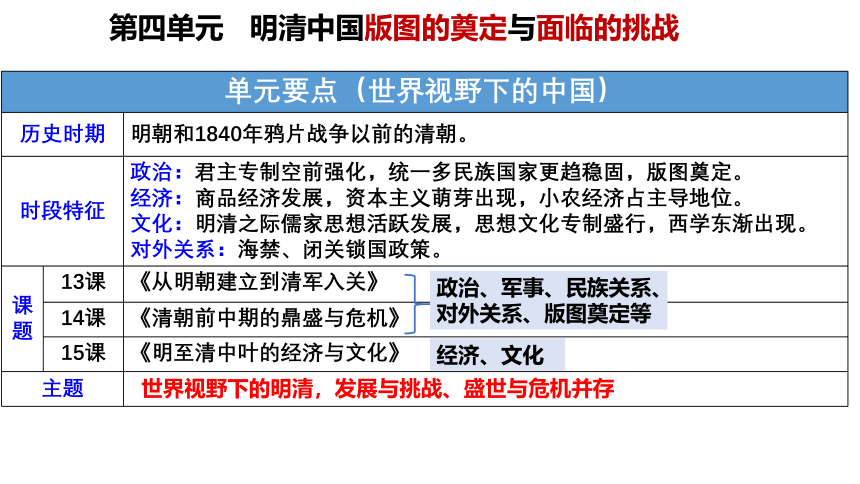

单元要点(世界视野下的中国)

历史时期 明朝和1840年鸦片战争以前的清朝。

时段特征 政治:君主专制空前强化,统一多民族国家更趋稳固,版图奠定。

经济:商品经济发展,资本主义萌芽出现,小农经济占主导地位。

文化:明清之际儒家思想活跃发展,思想文化专制盛行,西学东渐出现。

对外关系:海禁、闭关锁国政策。

课题 13课 《从明朝建立到清军入关》

14课 《清朝前中期的鼎盛与危机》

15课 《明至清中叶的经济与文化》

主题

政治、军事、民族关系、对外关系、版图奠定等

经济、文化

世界视野下的明清,发展与挑战、盛世与危机并存

第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

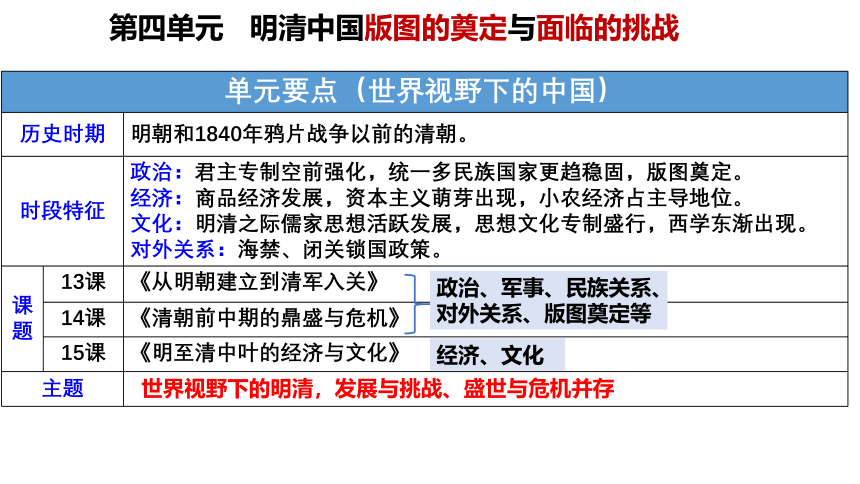

材料反映了元末统治出现了哪些问题?

这些问题导致了什么结果?

朱元璋身份有何变化?

1.课标要求:

(1)了解明朝统一全国和经略边疆的相关措施,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义。

(2)通过了解明清时期封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。

2.核心问题:

利用图文史料,探讨明朝强化君主专制的政治制度和沿海内陆的治理措施及其影响。

自然灾害频发:旱灾、瘟疫……

社会治理失效:饥饿、贫困、乞讨……

农民起义

佃农→僧人→乞丐→起义者→皇帝

第13课 从明朝建立到清军入关

一、明朝政治制度的变化

元末农民起义

比长,姿貌雄杰,奇骨贯顶。志意廓然,人莫能测。

——清《明史》

及上稍长,姿貌雄杰,志意廓然,独居沉念,人莫能测。

——明《太祖实录》

一、明朝政治制度的变化

匹夫起事,无凭借威炳之嫌,为民除暴,无预窥神器之意,自始皇以来,得国正者,唯汉与明。

——(清)孟森《明史讲义》

1351

农民起义

爆发

1352

朱元璋投靠

郭子兴部

1368

朱元璋称帝

建立明朝

1.明朝建立:

建立者:朱元璋

时间:1368年

都城:应天府(南京)

1.明朝的建立

一、明朝政治制度的变化

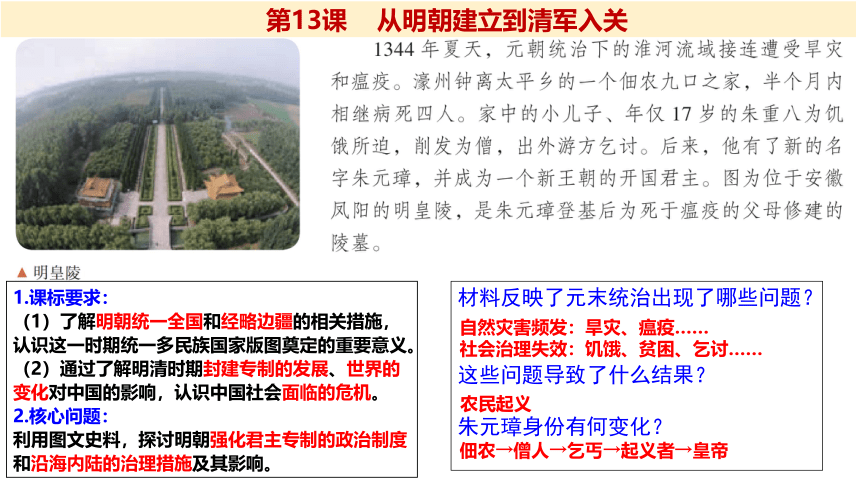

2.明朝的政治制度

帝以惟庸为才,宠任之。惟庸亦自励,尝以曲谨当上意,宠遇日盛,独相数岁,生杀黜陟罚,或不奏径行,内外诸司上封事必先取阅,害己者,辄匿不以闻。

——《明史·胡惟庸传》

自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始设置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当……以后子孙做皇帝时,并不许立丞相,臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,将犯人陵迟,全家处死。 ——《皇明祖训》

原因:相权膨胀,威胁皇权

措施:废除丞相,权分六部

废相前:元朝

废相后:明朝

(1)废除丞相

有明之无善治,自高皇帝罢丞相始也……其后天子传子,宰相不传子,天子之子不皆贤,尚赖宰相传贤,足相补救,则天子亦不失传贤之意。宰相既罢,天子之子一不贤,更无与为贤者矣,不亦并传子之意而失者乎!

——(明末清初)黄宗羲《明夷待访录》

一、明朝政治制度的变化

2.明朝的政治制度

(1)废除丞相

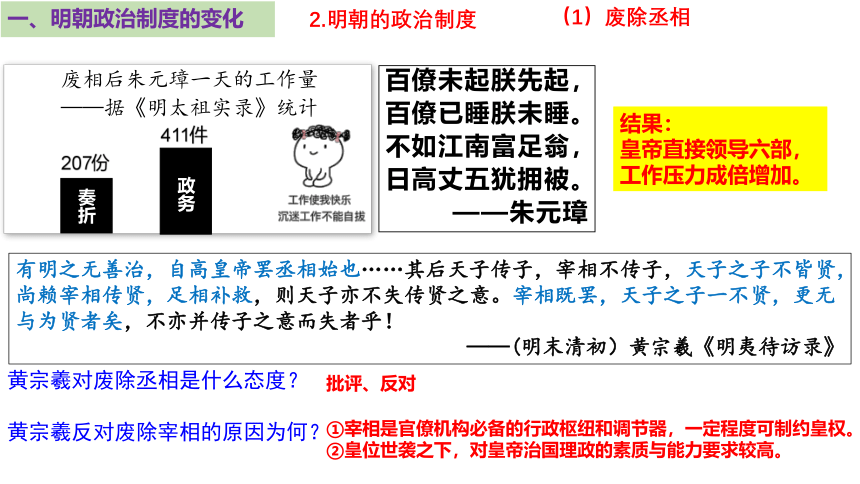

废相后朱元璋一天的工作量

——据《明太祖实录》统计

207份

奏折

政务

411件

百僚未起朕先起,

百僚已睡朕未睡。

不如江南富足翁,

日高丈五犹拥被。

——朱元璋

结果:

皇帝直接领导六部,工作压力成倍增加。

黄宗羲对废除丞相是什么态度?

黄宗羲反对废除宰相的原因为何?

批评、反对

①宰相是官僚机构必备的行政枢纽和调节器,一定程度可制约皇权。

②皇位世袭之下,对皇帝治国理政的素质与能力要求较高。

一、明朝政治制度的变化

2.明朝的政治制度

(2)设立内阁

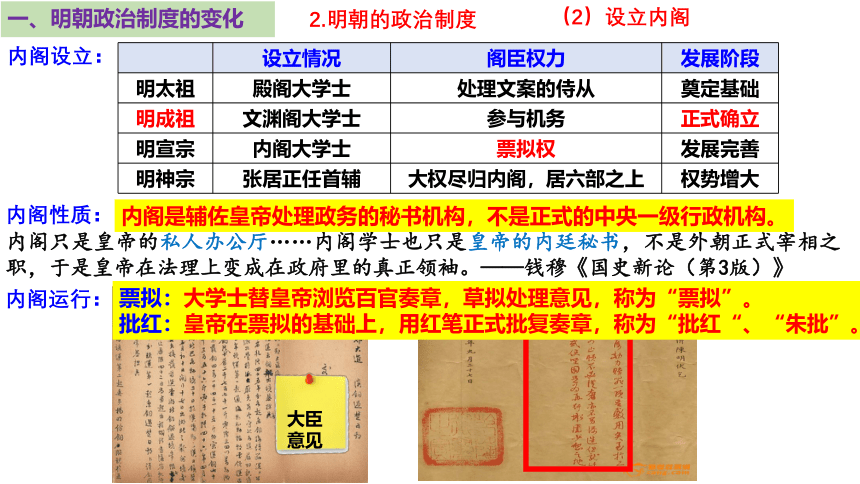

内阁只是皇帝的私人办公厅……内阁学士也只是皇帝的内廷秘书,不是外朝正式宰相之职,于是皇帝在法理上变成在政府里的真正领袖。——钱穆《国史新论(第3版)》

设立情况 阁臣权力 发展阶段

明太祖 殿阁大学士 处理文案的侍从 奠定基础

明成祖 文渊阁大学士 参与机务 正式确立

明宣宗 内阁大学士 票拟权 发展完善

明神宗 张居正任首辅 大权尽归内阁,居六部之上 权势增大

内阁设立:

内阁性质:

内阁是辅佐皇帝处理政务的秘书机构,不是正式的中央一级行政机构。

内阁运行:

大臣意见

票拟

批红

票拟:大学士替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见,称为“票拟”。

批红:皇帝在票拟的基础上,用红笔正式批复奏章,称为“批红“、“朱批”。

阁臣升降由皇帝决定,职权大小依皇帝旨意而定,票拟是否被采纳最终取决于皇帝的批红。

比较项目 宰相制 内阁制

相同点

不同点 性质

权力来源

职权

与皇权关系

辅助皇帝处理全国政务

制度赋予、法定

皇帝个人信任,非法定

最高行政长官

内侍机构,政务咨询

决策参与权与行政执行的指挥权

阁臣无决策权,是皇帝的个人顾问,遵旨草拟诏书,不参与执行

一定程度上制约皇权

不能制约皇权,加强君主专制

一、明朝政治制度的变化

2.明朝的政治制度

(2)设立内阁

阁臣是否等同于宰相?与宰相有何区别?

实质:内阁是加强君主专制的产物

东厂

西厂

明代宦官的角色:奏章中转站,政务枢纽;代理批红,参与机要。

司礼监

皇帝

内阁

内阁票拟完毕将奏章送司礼监

司礼监将奏章呈送皇帝批阅

若皇帝怠政

则交由司礼监代为批红

锦衣卫

皇帝耳目

↓

侦查监视

逮捕施刑

一、明朝政治制度的变化

2.明朝的政治制度

(3)宦官专权

王振

勋贵“翁父”

汪直

“知有汪太监,不知有天子”

刘瑾

“刘皇帝”

魏忠贤

“九千岁”

特务机构——厂卫制度

实质:宦官专权是皇权强化的表现

二、海上交通与沿海形势

1.郑和下西洋

成祖疑惠帝亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。永乐三年六月,命和等通使西洋。 ——《明史·郑和传》

时间:

目的:

最远到达:

特点:

影响:

15世纪前期

政治目的:宣扬国威

非洲东海岸、红海沿岸

时间长、范围广、投入大、规模空前、装备先进、领先世界

加强对外联系,扩大政治影响;带来较大财政负担,未能持续。

朝贡贸易:

含义:古代中国封建王朝与周边及海外各国建立的、通过朝贡和赏赐等方式进行的官方贸易体系。

特点:由官府控制;厚往薄来、倍偿其价。

二、海上交通与沿海形势

2.东部沿海形势

海上居民,近来海禁太严,渔樵不通,生理日促,转而从盗。

——(明)照文华《嘉靖平倭衹役纪略》

倭寇者,日本之海盗……自元初日本北条氏执政时代,迄明中叶丰臣氏当国时代,寇掠三百余年。沿海数千里,备受荼毒。

——陈懋恒《明代倭寇考略》

寸板不许下海,罢太仓黄渡市舶司……以倭寇仍不稍敛足迹,又下令禁濒海民私通海外诸国。 ——《明太祖实录》

倭寇侵扰

实行海禁

中外勾结,倭患严重

戚继光

俞大猷

抗倭斗争

过程:

戚家军在浙江台州九战九捷;

在福建、广州戚继光与俞大猷合作,连续重创倭寇。

结果:

东南沿海形势逐渐稳定,放松了对私人海外贸易的限制。

(1)倭患

随着新航路的开辟,欧洲殖民者在中国沿海的活动日益频繁。

表现

背景

16世纪中期,葡萄牙获得在澳门的租住权。

荷兰和西班牙分别占据了台湾岛的南部和北部。

明朝末年,西班牙被荷兰击败,退出台湾。

荷兰

西班牙

二、海上交通与沿海形势

2.东部沿海形势

(2)欧洲殖民者入侵

(2)特点:

威德并施、因俗而治、多元一体

(3)意义:

维护了边疆地区的稳定,促进了民族交融。

对统一多民族国家版图的奠定发挥了积极作用。

(1)措施:

蒙古:讨伐、防御(修长城)、战争、和议(册封、互市)

东北:设立奴儿干都司,招抚女真各部。

西藏:封授、设立机构(行都指挥司)、任用藏族上层人士管理。

三、内陆边疆与明清易代

1.内陆边疆治理

蒙古、乌斯藏、东北女真族

满洲兴起与清朝建立

三、内陆边疆与明清易代

2.明清易代

李自成流徙川陕边界,提出“均田免粮”口号。

李自成建大顺政权,攻陷北京,崇祯自缢,明朝灭亡。

努尔哈赤

建立大金

吴三桂降清,

多尔衮率军入关

1645

大西军败,张献忠身亡

大顺军败,

退出北京,

李自成身亡

1647

明末农民起义:

明末满清发展:

1636

1616

皇太极称帝,

改国号为大清

1644

1661

南明灭亡

朕凉德藐躬,上干天咎,致逆贼直逼京师,皆诸臣误朕。朕死,无面目见祖宗,自去冠冕,以发覆面,任贼分裂,无伤百姓一人。

——《明史》卷24

面向世界的明朝

历史的变局

1644年4月25日

明朝崇祯帝自缢

1649年1月30日

英国国王查理一世被处死

世界视野下的中国

14、15C

资本主义萌芽

15C末16C初

新航路开辟

15C前期

郑和下西洋,宣扬国威

14C-17C

文艺复兴

1640年

英国资产阶级革命

1368年,明朝建立

八股取士

思想专制

1644年

清军入关

明朝灭亡

16、17C

近代自然科学产生

世界潮流:

中国走向:

走出中世纪,步入近代化:政治民主化、经济市场化、思想科学化

改朝换代,仍局限于封建体制框架:君主专制强化、小农经济主导、文化专制盛行

一、政治制度变化

1.废丞相:权分六部、皇帝直管

2.设内阁:秘书机构、票拟权

3.宦官专权:代理批红、厂卫制度

二、海上交通与沿海形势

1.郑和下西洋:朝贡贸易

2.东部沿海:倭患→海禁、抗倭

欧洲殖民者:葡萄牙占澳门

荷兰占台湾

三、内陆边疆与明清易代

1.内陆边疆:蒙古瓦剌鞑靼、乌斯藏、东北女真

2.明清易代:农民起义、清军入关

皇权强化

君主专制加强

对外关系隐患

边疆治理

版图奠基

改朝换代

中国:

封建体制

西方:

近代化发展

从明朝建立到清军入关

本课小结

1368

1644

1840

明朝

清朝(前期)

辽宋夏金元

14世纪

19世纪

文艺复兴(14世纪——17世纪)

宗教改革(16世纪—17世纪)

启蒙运动(17世纪—18世纪)

新航路开辟(15世纪—16世纪)

资本主义萌芽(14、15世纪)

英国资产阶级革命(1640—1688)

工业革命(18世纪中—19世纪中后期)

近代科学革命(16世纪——17世纪)

世界潮流

早期殖民扩张(16世纪—18世纪)

中国走向

“内审中国之情势,外察世界之潮流,兼收众长,益以新创。”

单元要点(世界视野下的中国)

历史时期 明朝和1840年鸦片战争以前的清朝。

时段特征 政治:君主专制空前强化,统一多民族国家更趋稳固,版图奠定。

经济:商品经济发展,资本主义萌芽出现,小农经济占主导地位。

文化:明清之际儒家思想活跃发展,思想文化专制盛行,西学东渐出现。

对外关系:海禁、闭关锁国政策。

课题 13课 《从明朝建立到清军入关》

14课 《清朝前中期的鼎盛与危机》

15课 《明至清中叶的经济与文化》

主题

政治、军事、民族关系、对外关系、版图奠定等

经济、文化

世界视野下的明清,发展与挑战、盛世与危机并存

第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

材料反映了元末统治出现了哪些问题?

这些问题导致了什么结果?

朱元璋身份有何变化?

1.课标要求:

(1)了解明朝统一全国和经略边疆的相关措施,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义。

(2)通过了解明清时期封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。

2.核心问题:

利用图文史料,探讨明朝强化君主专制的政治制度和沿海内陆的治理措施及其影响。

自然灾害频发:旱灾、瘟疫……

社会治理失效:饥饿、贫困、乞讨……

农民起义

佃农→僧人→乞丐→起义者→皇帝

第13课 从明朝建立到清军入关

一、明朝政治制度的变化

元末农民起义

比长,姿貌雄杰,奇骨贯顶。志意廓然,人莫能测。

——清《明史》

及上稍长,姿貌雄杰,志意廓然,独居沉念,人莫能测。

——明《太祖实录》

一、明朝政治制度的变化

匹夫起事,无凭借威炳之嫌,为民除暴,无预窥神器之意,自始皇以来,得国正者,唯汉与明。

——(清)孟森《明史讲义》

1351

农民起义

爆发

1352

朱元璋投靠

郭子兴部

1368

朱元璋称帝

建立明朝

1.明朝建立:

建立者:朱元璋

时间:1368年

都城:应天府(南京)

1.明朝的建立

一、明朝政治制度的变化

2.明朝的政治制度

帝以惟庸为才,宠任之。惟庸亦自励,尝以曲谨当上意,宠遇日盛,独相数岁,生杀黜陟罚,或不奏径行,内外诸司上封事必先取阅,害己者,辄匿不以闻。

——《明史·胡惟庸传》

自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始设置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当……以后子孙做皇帝时,并不许立丞相,臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,将犯人陵迟,全家处死。 ——《皇明祖训》

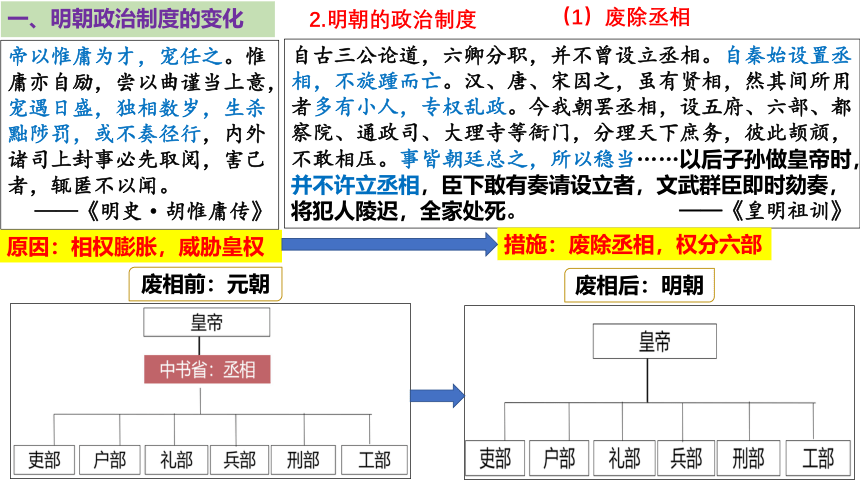

原因:相权膨胀,威胁皇权

措施:废除丞相,权分六部

废相前:元朝

废相后:明朝

(1)废除丞相

有明之无善治,自高皇帝罢丞相始也……其后天子传子,宰相不传子,天子之子不皆贤,尚赖宰相传贤,足相补救,则天子亦不失传贤之意。宰相既罢,天子之子一不贤,更无与为贤者矣,不亦并传子之意而失者乎!

——(明末清初)黄宗羲《明夷待访录》

一、明朝政治制度的变化

2.明朝的政治制度

(1)废除丞相

废相后朱元璋一天的工作量

——据《明太祖实录》统计

207份

奏折

政务

411件

百僚未起朕先起,

百僚已睡朕未睡。

不如江南富足翁,

日高丈五犹拥被。

——朱元璋

结果:

皇帝直接领导六部,工作压力成倍增加。

黄宗羲对废除丞相是什么态度?

黄宗羲反对废除宰相的原因为何?

批评、反对

①宰相是官僚机构必备的行政枢纽和调节器,一定程度可制约皇权。

②皇位世袭之下,对皇帝治国理政的素质与能力要求较高。

一、明朝政治制度的变化

2.明朝的政治制度

(2)设立内阁

内阁只是皇帝的私人办公厅……内阁学士也只是皇帝的内廷秘书,不是外朝正式宰相之职,于是皇帝在法理上变成在政府里的真正领袖。——钱穆《国史新论(第3版)》

设立情况 阁臣权力 发展阶段

明太祖 殿阁大学士 处理文案的侍从 奠定基础

明成祖 文渊阁大学士 参与机务 正式确立

明宣宗 内阁大学士 票拟权 发展完善

明神宗 张居正任首辅 大权尽归内阁,居六部之上 权势增大

内阁设立:

内阁性质:

内阁是辅佐皇帝处理政务的秘书机构,不是正式的中央一级行政机构。

内阁运行:

大臣意见

票拟

批红

票拟:大学士替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见,称为“票拟”。

批红:皇帝在票拟的基础上,用红笔正式批复奏章,称为“批红“、“朱批”。

阁臣升降由皇帝决定,职权大小依皇帝旨意而定,票拟是否被采纳最终取决于皇帝的批红。

比较项目 宰相制 内阁制

相同点

不同点 性质

权力来源

职权

与皇权关系

辅助皇帝处理全国政务

制度赋予、法定

皇帝个人信任,非法定

最高行政长官

内侍机构,政务咨询

决策参与权与行政执行的指挥权

阁臣无决策权,是皇帝的个人顾问,遵旨草拟诏书,不参与执行

一定程度上制约皇权

不能制约皇权,加强君主专制

一、明朝政治制度的变化

2.明朝的政治制度

(2)设立内阁

阁臣是否等同于宰相?与宰相有何区别?

实质:内阁是加强君主专制的产物

东厂

西厂

明代宦官的角色:奏章中转站,政务枢纽;代理批红,参与机要。

司礼监

皇帝

内阁

内阁票拟完毕将奏章送司礼监

司礼监将奏章呈送皇帝批阅

若皇帝怠政

则交由司礼监代为批红

锦衣卫

皇帝耳目

↓

侦查监视

逮捕施刑

一、明朝政治制度的变化

2.明朝的政治制度

(3)宦官专权

王振

勋贵“翁父”

汪直

“知有汪太监,不知有天子”

刘瑾

“刘皇帝”

魏忠贤

“九千岁”

特务机构——厂卫制度

实质:宦官专权是皇权强化的表现

二、海上交通与沿海形势

1.郑和下西洋

成祖疑惠帝亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。永乐三年六月,命和等通使西洋。 ——《明史·郑和传》

时间:

目的:

最远到达:

特点:

影响:

15世纪前期

政治目的:宣扬国威

非洲东海岸、红海沿岸

时间长、范围广、投入大、规模空前、装备先进、领先世界

加强对外联系,扩大政治影响;带来较大财政负担,未能持续。

朝贡贸易:

含义:古代中国封建王朝与周边及海外各国建立的、通过朝贡和赏赐等方式进行的官方贸易体系。

特点:由官府控制;厚往薄来、倍偿其价。

二、海上交通与沿海形势

2.东部沿海形势

海上居民,近来海禁太严,渔樵不通,生理日促,转而从盗。

——(明)照文华《嘉靖平倭衹役纪略》

倭寇者,日本之海盗……自元初日本北条氏执政时代,迄明中叶丰臣氏当国时代,寇掠三百余年。沿海数千里,备受荼毒。

——陈懋恒《明代倭寇考略》

寸板不许下海,罢太仓黄渡市舶司……以倭寇仍不稍敛足迹,又下令禁濒海民私通海外诸国。 ——《明太祖实录》

倭寇侵扰

实行海禁

中外勾结,倭患严重

戚继光

俞大猷

抗倭斗争

过程:

戚家军在浙江台州九战九捷;

在福建、广州戚继光与俞大猷合作,连续重创倭寇。

结果:

东南沿海形势逐渐稳定,放松了对私人海外贸易的限制。

(1)倭患

随着新航路的开辟,欧洲殖民者在中国沿海的活动日益频繁。

表现

背景

16世纪中期,葡萄牙获得在澳门的租住权。

荷兰和西班牙分别占据了台湾岛的南部和北部。

明朝末年,西班牙被荷兰击败,退出台湾。

荷兰

西班牙

二、海上交通与沿海形势

2.东部沿海形势

(2)欧洲殖民者入侵

(2)特点:

威德并施、因俗而治、多元一体

(3)意义:

维护了边疆地区的稳定,促进了民族交融。

对统一多民族国家版图的奠定发挥了积极作用。

(1)措施:

蒙古:讨伐、防御(修长城)、战争、和议(册封、互市)

东北:设立奴儿干都司,招抚女真各部。

西藏:封授、设立机构(行都指挥司)、任用藏族上层人士管理。

三、内陆边疆与明清易代

1.内陆边疆治理

蒙古、乌斯藏、东北女真族

满洲兴起与清朝建立

三、内陆边疆与明清易代

2.明清易代

李自成流徙川陕边界,提出“均田免粮”口号。

李自成建大顺政权,攻陷北京,崇祯自缢,明朝灭亡。

努尔哈赤

建立大金

吴三桂降清,

多尔衮率军入关

1645

大西军败,张献忠身亡

大顺军败,

退出北京,

李自成身亡

1647

明末农民起义:

明末满清发展:

1636

1616

皇太极称帝,

改国号为大清

1644

1661

南明灭亡

朕凉德藐躬,上干天咎,致逆贼直逼京师,皆诸臣误朕。朕死,无面目见祖宗,自去冠冕,以发覆面,任贼分裂,无伤百姓一人。

——《明史》卷24

面向世界的明朝

历史的变局

1644年4月25日

明朝崇祯帝自缢

1649年1月30日

英国国王查理一世被处死

世界视野下的中国

14、15C

资本主义萌芽

15C末16C初

新航路开辟

15C前期

郑和下西洋,宣扬国威

14C-17C

文艺复兴

1640年

英国资产阶级革命

1368年,明朝建立

八股取士

思想专制

1644年

清军入关

明朝灭亡

16、17C

近代自然科学产生

世界潮流:

中国走向:

走出中世纪,步入近代化:政治民主化、经济市场化、思想科学化

改朝换代,仍局限于封建体制框架:君主专制强化、小农经济主导、文化专制盛行

一、政治制度变化

1.废丞相:权分六部、皇帝直管

2.设内阁:秘书机构、票拟权

3.宦官专权:代理批红、厂卫制度

二、海上交通与沿海形势

1.郑和下西洋:朝贡贸易

2.东部沿海:倭患→海禁、抗倭

欧洲殖民者:葡萄牙占澳门

荷兰占台湾

三、内陆边疆与明清易代

1.内陆边疆:蒙古瓦剌鞑靼、乌斯藏、东北女真

2.明清易代:农民起义、清军入关

皇权强化

君主专制加强

对外关系隐患

边疆治理

版图奠基

改朝换代

中国:

封建体制

西方:

近代化发展

从明朝建立到清军入关

本课小结

1368

1644

1840

明朝

清朝(前期)

辽宋夏金元

14世纪

19世纪

文艺复兴(14世纪——17世纪)

宗教改革(16世纪—17世纪)

启蒙运动(17世纪—18世纪)

新航路开辟(15世纪—16世纪)

资本主义萌芽(14、15世纪)

英国资产阶级革命(1640—1688)

工业革命(18世纪中—19世纪中后期)

近代科学革命(16世纪——17世纪)

世界潮流

早期殖民扩张(16世纪—18世纪)

中国走向

“内审中国之情势,外察世界之潮流,兼收众长,益以新创。”

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进