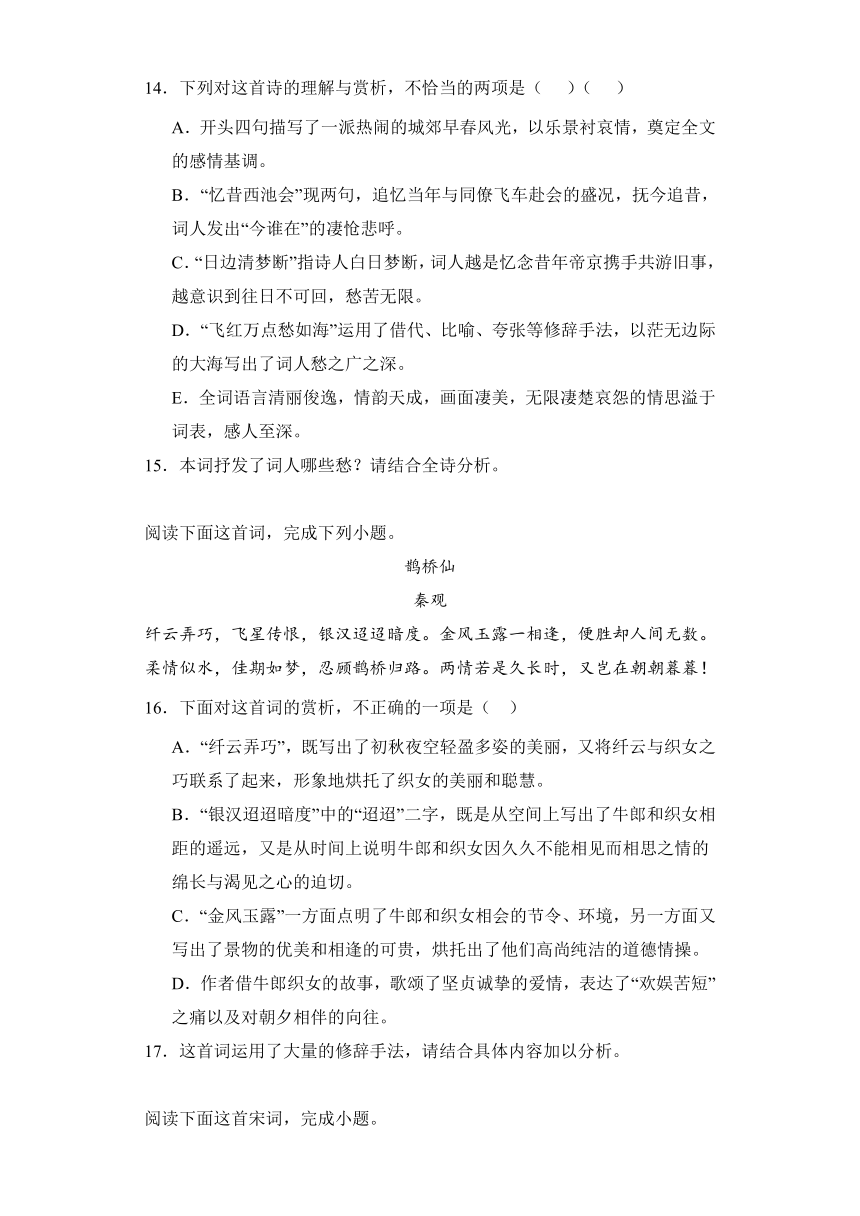

2024高考语文二轮复习 古代诗歌阅读 婉约派诗词 专题练习合集(含解析 )

文档属性

| 名称 | 2024高考语文二轮复习 古代诗歌阅读 婉约派诗词 专题练习合集(含解析 ) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 51.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-03 11:56:35 | ||

图片预览

文档简介

2024高考语文二轮复习 古代诗歌阅读

婉约派诗词 专题练习合集

阅读下面这首词,完成下面小题。

减字木兰花

秦观

天涯旧恨,独自凄凉人不问。欲见回肠,断尽金炉小篆香。

黛蛾①长敛,任是春风吹不展。困倚危楼,过尽飞鸿字字愁。

【注】①黛蛾:黛画的蛾眉,指美眉。

1.下列对这首词的赏析,不正确的一项是( )

A.秦观词上片前两句直抒怨情,后两句借物喻情,篆香形状回环如篆,恰如人的回肠百转。

B.古人鸿雁传书,秦观词下片写独倚高楼的女子读着远人的书信,字字句句,触目成愁。

C.“黛蛾长敛,任是春风吹不展” 这长敛的黛蛾,却是任凭春风吹拂,也不能使它舒展,足见愁恨的深重。

D.全词出语凝重,显出沉郁顿挫的风格,读来愁肠百结,抑扬分明,有强烈的起伏跌宕之感。

2.结合全词,简要分析这首词营造的意境。

阅读下面这首宋词,完成下面小题。

念奴娇·过小孤山

秦观

长江滚滚,东流去,激浪飞珠溅雪。独见一峰青崒嵂,当住中流万折。应是天公,恐他澜倒,特向江心设。屹然今古,舟郎指点争说。

岸边无数青山,萦回紫翠,掩映云千叠。都让洪涛恣汹涌,却把此峰孤绝。薄幕烟扉,高空日焕,谙历阴晴彻。行人过此,为君几度击楫。

3.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.“独见一峰青崒嵂,当住中流万折”,将小孤山置于汹涌的江流中,借以突出长江千回万折的磅礴气势。

B.“应是天公,恐他澜倒,特向江心设”,表明小孤山是大自然造化的杰作,以此衬托其所处环境的凶险。

C.下片以两岸群山衬托砥柱中流的小孤山,“却把此峰孤绝”既写小孤山的傲然独立,又暗示作者的处境。

D.“行人过此,为君几度击楫”用典,写行人驻足喝彩的情形,与上片“屹然今古,舟郎指点争说”呼应。

4.秦观是“苏门四学士”之一,其词深受苏轼影响。试分析此词与《念奴娇·赤壁怀古》在写景上有何相似之处。

5.阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。

清平乐

李清照

年年雪里,常插梅花醉。 挼尽梅花无好意,赢得满衣清泪。

今年海角天涯,萧萧两鬓生华。看取晚来风势,故应难看梅花。

[注]挼,读ruó,“揉搓”之意。

(1)这首词处处跳动着词人生活的脉搏。词人对“赏梅”的感受因生活阶段不同而不同,请结合词句说明写了哪几个阶段的怎样感受?

(2)这首词运用了多种艺术手法来表现赏梅的不同感受。请选择其中一种手法来说明。

阅读下面这首词,完成下面小题

醉 花 阴

李清照

薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽。佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透。

东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

6.对《醉花阴》一词理解不正确的一项是( )

A.“薄雾浓云愁永昼”意思是说秋天日长,天空阴沉又有薄雾笼罩,时光难以打发,因而为之生愁。

B.“瑞脑销金兽”意思是香料在香炉中焚烧着。

C.“东篱把酒黄昏后”一句的“东篱”指菊圃。这里化用了晋代大诗人陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的诗句。

D.“莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦”设想主人公因思念而更憔悴的形象,属于虚写之笔。

7.古人常常爱用花比喻人之美貌,如“芙蓉如面柳如眉”“人面桃花相映红”等,而李清照却说“人比黄花瘦”。请分析一下这样写的妙处。

一剪梅

【宋】李清照

红藕香残玉蕈秋,轻解罗裳,独上兰舟。云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。

花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。此情无计可消除。才下眉头,却上心头。

8.对这首词的理解,不完全恰当的一项是( )

A.上片首句通过视觉、触觉的感受,点明时间已进入深秋,接下两句写词人轻轻解开丝罗的裙衣,小心登舟的情态。

B.“云中”三句是说,当空中大雁飞回来时,谁托它捎来书信?我正在明月照满的西楼上盼望着呢。

C.下片前三句的意思是说,自己与丈夫分居两地,“一种相思,两处闲愁”直接点明了夫妻的两相恩爱,充分体现了李清照对赵明诚的无限钟情和充分信任。

D.“此情”三句的意思是说,这种相思之情,如同“花自飘零水自流”一样,是没有办法可以消除的。

9.“此情无计可消除,才下眉头,却上心头”三句历来为人称道,请试作分析。

阅读下面这首宋词,完成问题。

满江红①

柳 永

暮雨初收,长川②静,征帆夜落。临岛屿,蓼烟疏淡,苇风萧索。几许渔人飞短艇,尽载灯火归村落。遣行客、当此念回程,伤漂泊。

桐江好,烟漠漠。波似染,山如削。绕严陵滩畔,鹭飞鱼跃。游宦区区成底事③?平生况有云泉约④。归去来,一曲仲宣吟,从军乐⑤。

【注】①词人中进士后,被授予睦州团练推官,此词为赴任途中所作。②长川,即下片词中的桐江。③成底事:一事无成。④云泉约:指退隐山水之间的约定。⑤仲宣:王粲,建安七子之一,有《从军行》五首。《乐府解题》曰:“《从军行》皆军旅苦辛之辞。”

10.这首词的上片在写景上具有怎样的特点?请简要分析。

11.这首词表达了词人怎样的思想感情?请结合上下片加以分析。

望海潮

柳永

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华,烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。

重湖叠 清嘉。有三秋桂子,十里荷花。羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙。乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。异日图将好景,归去凤池夸。

12.下列对本词的理解分析,不正确的一项是( )

A.词的上片主要写杭州山水的美丽、城市的繁荣,层层而来,层中有层,层层铺叙,每三句为一层。

B.“异日图将好景,归去凤池夸”,本意在奉承,却不露痕迹,祝孙何他日任满报政于朝,登相位。

C.“天堑无涯”意思是广阔无边的天然壕沟,“天堑”原意为天然壕沟,这里指的是钱塘江。

D.“户盈罗绮,竞豪奢”,突出杭州的富庶繁华,反映了市民穷奢极侈的生活。

13.有评论家说“有三秋桂子,十里荷花”这两句写得高度凝练。请简要分析。

阅读下面这首词,完成小题。

千秋岁·水边沙外①

秦观

水边沙外,城郭春寒退。花影乱,莺声碎。飘零疏酒盏,离别宽衣带。人不见,碧云暮合空相对。

忆昔西池会,鹓鹭同飞盖②。携手处,今谁在?日边③清梦断,镜里朱颜改。春去也,飞红万点愁如海。

【注】①本词作于诗人因元祐党社祸被贬期间。②指作者当时在京师供职秘书省,与僚友西池宴集赋诗唱和。鹓鹭,谓朝官之行列,如鹓鸟和鹭鸟排列整齐有序。③日边,典出《世说新语》,喻京都帝王身边。

14.下列对这首诗的理解与赏析,不恰当的两项是( )( )

A.开头四句描写了一派热闹的城郊早春风光,以乐景衬哀情,奠定全文的感情基调。

B.“忆昔西池会”现两句,追忆当年与同僚飞车赴会的盛况,抚今追昔,词人发出“今谁在”的凄怆悲呼。

C.“日边清梦断”指诗人白日梦断,词人越是忆念昔年帝京携手共游旧事,越意识到往日不可回,愁苦无限。

D.“飞红万点愁如海”运用了借代、比喻、夸张等修辞手法,以茫无边际的大海写出了词人愁之广之深。

E.全词语言清丽俊逸,情韵天成,画面凄美,无限凄楚哀怨的情思溢于词表,感人至深。

15.本词抒发了词人哪些愁?请结合全诗分析。

阅读下面这首词,完成下列小题。

鹊桥仙

秦观

纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢,便胜却人间无数。

柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路。两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮!

16.下面对这首词的赏析,不正确的一项是( )

A.“纤云弄巧”,既写出了初秋夜空轻盈多姿的美丽,又将纤云与织女之巧联系了起来,形象地烘托了织女的美丽和聪慧。

B.“银汉迢迢暗度”中的“迢迢”二字,既是从空间上写出了牛郎和织女相距的遥远,又是从时间上说明牛郎和织女因久久不能相见而相思之情的绵长与渴见之心的迫切。

C.“金风玉露”一方面点明了牛郎和织女相会的节令、环境,另一方面又写出了景物的优美和相逢的可贵,烘托出了他们高尚纯洁的道德情操。

D.作者借牛郎织女的故事,歌颂了坚贞诚挚的爱情,表达了“欢娱苦短”之痛以及对朝夕相伴的向往。

17.这首词运用了大量的修辞手法,请结合具体内容加以分析。

阅读下面这首宋词,完成小题。

千秋岁①(秦观)

水边沙外,城郭春寒退。花影乱,莺声碎。飘零疏酒盏,离别宽衣带。人不见,碧云暮合空相对。

忆昔西池②会,鹓鹭③同飞盖。携手处,今谁在?日边清梦断,镜里朱颜改。春去也,飞红万点愁如海。

[注]①千秋岁:词牌名。此词作于词人被贬处州时。②西池:汴京(开封)金明池。③鹓鹭:两种鸟,这里借指同游的同僚、朋友。

18.下列对这首诗的理解与赏析,不恰当的一项是( )

A.开头四句描写了一派热闹的城郊早春风光,以乐景衬哀情,奠定全文的感情基调。

B.“忆昔西池会,鹓鹭同飞盖”两句,追忆当年与同僚飞车赴会的盛况,抚今追昔,词人发出“今谁在”的凄怆悲呼。

C.全词语言清丽俊逸,情韵天成,画面凄美,无限凄楚哀怨的情思溢于词表,感人至深。

D.“飞红万点愁如海”运用了借代、比喻、夸张等修辞手法,以茫无边际的大海写出了词人愁之广之深。

19.本词抒发了词人哪些愁?请结合全诗分析。

【卷号】1946590803386368

【题号】1999521284997120

阅读下面这首宋词,完成下列小题。

念奴娇 春情①

李清照

萧条庭院,又斜风细雨,重门须闭。宠柳娇花寒食②近,种种恼人天气。险韵诗成,扶头酒③醒,别是闲滋味。征鸿过尽,万千心事难寄。

楼上几日春寒,帘垂四面,玉阑干慵倚。被冷香消新梦觉,不许愁人不起。清露晨流,新桐初引,多少游春意。日高烟敛,更看今日晴未。

注:①这首词作于诗人南渡之前,丈夫赵明诚出仕在外。②寒食:节令名,清明节前一天。③扶头酒:容易饮醉的酒。

20.下列对这首诗的赏析,不恰当的两项是

A.词的开头三句写词人所处的环境,景象萧条,给人以寂寞幽深之感,兼以细雨斜风,则心境之凄苦,更觉怆然。

B.风雨之夕,词人饮酒赋诗,借以排遣愁绪,诗成酒醒之后,心境发生变化,一扫前愁,别有一番悠闲的欣喜。

C.柳和花用“宠”“娇”来修饰,运用拟人手法,垂柳繁花,犹得天宠,备受人爱,表达词人对美好事物的关心。

D.下片写词人枯坐愁闷,恹恹入睡了又感罗衾不耐春寒,渐渐从梦中惊醒,辗转难眠的忧愁和凄然溢于言表。

E.词中“征鸿过尽”句点上片主旨,实写丈夫走后,词人欲寄相思,而信使却都飞走了,表达了对丈夫的思念。

21.词中蕴含诗人怎样的情感?请简要分析。

阅读下面一首诗歌,完成下列小题。

满江红①

(柳永)

暮雨初收,长川②静,征帆夜落。临岛屿,蓼烟疏淡,苇风萧索。几许渔人飞短艇,尽载灯火归村落。遣行客、当此念回程,伤漂泊。

桐江好,烟漠漠。波似染,山如削。绕严陵滩畔,鹭飞鱼跃。游宦区区成底事③?平生况有云泉约④。归去来,一曲仲宣吟,从军乐⑤。

注 ①词人中进士后,被授予睦州团练推官,此词为赴任途中所作。②长川:即下片词中的桐江。③成底事:一事无成。④云泉约:指退隐山水之间的约定。⑤仲宣:王粲,建安七子之一,有《从军行》五首。《乐府解题》曰:“《从军行》皆军旅苦辛之辞。”

22.这首词的上片写景很有特色,请简要赏析。

23.这首词表达了词人怎样的思想感情?请结合上下片加以分析。

阅读下面的文字,完成下列小题。

凤归云 柳永

向深秋,雨馀爽气肃西郊。陌上夜阑,襟袖起凉飙。天末残星,流电未灭,闪闪隔林梢。又是晓鸡声断,阳乌①光动,渐分山路迢迢。

驱驱行役,苒苒光阴,蝇头利禄,蜗角功名,毕竟成何事,漫相高。抛掷云泉,狎玩尘土,壮节等闲消。幸有五湖烟浪②,一船风月,会须归去老渔樵。

【注】①阳乌:太阳。神话传说中在太阳里有三足乌,故以阳乌为太阳的代称。②五湖烟浪,用春秋时范蠡与西施之事。吴越争霸,相传越灭吴后,灭吴有功的范蠡挂冠归隐,携西施泛游五湖。

24.下面对这首词的赏析,不正确的一项是( )

A.下片第二句中,“云泉”“尘土”“壮节”分别喻指“山水之乐”“官场”“理想抱负”,表现了词人热衷于仕途的进取与世俗的享乐。

B.词的上片,词人用工笔描画出深秋深夜特有的景象,刻画出一个深秋寒夜兼程奔波的行客,表现了行役的辛苦与人生的坎坷。

C.本词开篇点明时令——深秋、夜阑,交代了地点——西郊、陌上,并连用“肃”和“凉”两字,营造了寒冷萧瑟的凄清氛围。

D.本词上片写景,下片抒情;写景细致生动,抒情深挚哀沉。其题材由柳词以往的春女善怀转变为秋士易感,拓展了柳词的表现领域。

25.请结合全词简要赏析“幸有五湖烟浪,一船风月,会须归去老渔樵”的意蕴。

阅读下面这首宋词,完成下面小题。

小重山·春到长门春草青

李清照

春到长门①春草青,江梅些子破,未开匀。碧云②笼碾玉成尘,留晓梦,惊破一瓯春。花影压重门,疏帘铺淡月,好黄昏。二年三度负东君,归来也,著意过今春。

【注】①长门:西汉时期的宫殿名。汉武帝的陈皇后因妒失宠,打入长门宫。②碧云:指茶团、茶饼。宋代的茶叶大都制成团状,饮用时要碾碎再煮。

26.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.开篇三句所描绘的春草青青、梅花破苞吐蕊却未遍开的景象,具有鲜明的时令特点。

B.“碧云”三句写词人将茶团碾碎煎煮,一杯春茶让她从梦中清醒过来,富有生活气息。

C.“压”“铺”用字精妙,“压”写出花的繁盛之状,“铺”表现了月光的映照之效。

D.本词上片侧重写春晨,含蓄蕴藉,情意深微;下片侧重写春思,以景结情,韵味无穷。

27.本词与《醉花阴》(薄雾浓云愁永昼)均为李清照的作品,请结合具体内容简要分析两首词情感的异同。

答案与解析

1.B 2.①秦观词用回肠、金炉、篆香、黛蛾、危楼、飞鸿等意象(翻译亦可),借景(物)抒情,营造出冷落凄清的意境,描绘了女子独倚高楼、遥望远方的画面,表达出女主人公独处怀人的孤寂苦闷情绪。

【解析】1.本题考查对词的鉴赏的能力。

B项,“秦观词下片写独倚高楼的女子读着远人的书信”错误,原词“过尽飞鸿字字愁”意思为“眼看着一队队排成一字形飞过长空的鸿雁,似乎是一个个愁字”,因此“字字”指雁字,而非书信的字句。

故选B。

2.本题考查对词的意境(景物形象)赏析的能力。

注意结合诗中的主要意象描绘画面,然后概括意境特征,一般为“通过……等景物,描绘出一幅……。”(意境特征)+时令+地点图景。最后概括情感。

本词的译文为“远隔天涯旧恨绵绵,凄凄凉凉孤独度日无人问讯。要想了解我内心的痛苦吗?请看金炉中寸寸断尽的篆香!长眉总是紧锁,任凭春风劲吹也不能使他舒展。困倦地倚靠高楼栏杆,看那高飞的雁行,字字都是愁。”

根据整体词作呈现的内容可以看出,本词的核心为“愁”,秦观用“回肠”“金炉”“篆香”“黛蛾”“危楼”“飞鸿”等意象,描绘了一副悲凉凄清的独倚高楼的画面,营造了冷落凄清的意境。

首句,彼此分离天各一方,别愁离恨之长。次句,无人对语,独居高楼,感到凄凉。“欲见”两句,写怀情人之切,“回肠”写内心之痛。表达了对远方情人的思念更加迫切,相见的欲望更加强烈。“黛蛾”两句写这位女子从冬到春愁眉难展的情状。由于别恨难消,故存于心头而现于眉梢,以致常是愁眉紧锁,尽管春天来临,“东风”劲吹,具有神奇伟大的东风,吹绿了大地江岸,吹开了百花吐艳。但无论怎样吹拂,也吹不展她的一双愁眉。因此全诗表达出女主人公独处怀人的孤寂苦闷情绪。

3.A 4.①写景都是从大处着笔,写得大气磅礴,境界宏阔。②巧用修辞,秦词“激浪飞珠溅雪”,苏词“卷起千堆雪”都运用了比喻,把浪花比作雪,形象生动。③将写景、抒情融为一体(情景交融),两词都借阔大之景抒发旷达之情。

【解析】3.本题考查学生对诗歌的综合理解和赏析能力。

A.“借以突出长江千回万折的磅礴气势”分析错误。这两句都是写小孤山的,“当住中流万折”,突出的不是长江,而是小孤山的高峻挺拔。

故选A。

4.本题考查学生对诗歌景物形象及写作手法的鉴赏能力。

写景都是从大处着笔,写得大气磅礴,境界宏阔。本词壮思逸飞,境界开阔,是秦观词中少有的豪放之作。上阕第一句,先写长江的水势,“滚滚”“激浪”来形容水流湍急,第二句奇峰突现,一座高峻的山峰,挡住了汹涌的江水。第三句,将此山傲立此处的原因,想象为天公设立,使此山有了中流抵柱的神韵,既表明小孤山这座挺立急流中的山峰是造化的杰作,不可多得,又进一步衬托了小孤山所处环境的凶险,可谓神来之笔。而《赤壁怀古》上阕以描写赤壁矶风起浪涌的自然风景为主,意境开阔博大,感慨隐约深沉。起笔凌云健举,包举有力。将浩荡江流与千古人事并收笔下。“乱石”以下五句是写江水腾涌的壮观景象。其中“穿“、“拍“、“卷“等动词用得形象生动。

巧用修辞。本词“激浪飞珠溅雪”运用比喻手法,把飞溅的浪花比喻为白雪,《赤壁怀古》“卷起千堆雪”也运用比喻,把浪花比喻为白雪,形象生动。

将写景、抒情融为一体(情景交融),两词都借阔大之景抒发旷达之情。本词上阕写长江的磅礴气势,写小孤山的奇峰突起,下阕以两岸群山为衬托,以汹涌江水的退缩烘托小孤山在中流屹立。阔大之景体现旷达之情。苏词上阕咏赤壁,前三句不仅写出了大江的气势,而且把千古英雄人物都概括进来,表达了对英雄的向往之情。“乱”“穿”“惊”“拍”“卷”等词语的运用,精妙独到地勾画了古战场的险要形势,写出了它的雄奇壮丽景象,从而表现了词人不甘沉沦,积极进取,奋发向上的英雄豪迈本色。

5.(1)写了三个阶段的生活感受:“常插梅花醉”写了词人早年陶醉于赏梅;“赢得满衣清泪”写了词人中年在赏梅时伤心流泪;“故应难看梅花”则写了词人晚年没有心思赏梅。

(2)例如:采用了对比的手法,把早年因生活的欢乐闲适而陶醉于赏梅、中年因生活的幽怨而在赏梅时伤心流泪以及晚年因生活的沦落飘零而没有心思赏梅这三个不同阶段的不同感受形成鲜明的对比,表现了词人生活的巨大变化和飘零沦落饱经磨难的忧郁心情。

运用了衬托的手法,上阕写过去,下阕写现在,以昔衬今,表现出当时作者飘零沦落、衰老孤苦的处境和饱经磨难的忧郁心情。(今昔之感和家国之忧)

【详解】(1)本题考查学生评价文学作品的思想内容和作者的观点态度的能力。答题时要注意结合词中标题、注释和词中表情达意的重点句子作答,重点是在自己的答案要包含词中的重点词语,这样就能和给的答案无限接近,还要注意一般词的情感都要求结合词句分析,答题时不要只答出情感而放弃词句。这首词处处跳动着词人生活的脉搏。她早年的欢乐,中年的幽怨,晚年的沦落,在词中都约略可见。饱经沧桑之后,内中许多难言之苦,通过抒写赏梅的不同感受倾诉了出来。词意含蓄蕴藉,感情悲切哀婉。“常插梅花醉”写的是诗人早期的人生时光,展现出一种沉醉于赏梅的兴致,突出内心对梅花的喜爱之情;“赢得满衣清泪”这是词人中年写梅花的具体场景,展示出的是一种伤心流泪的场景,词人这是一种幽怨的人生况味,内心是悲伤的;“故应难看梅花”这是写的晚年观看梅花的景象,此时的词人内心无奈,心情悲戚,感慨良多,已经没有心思赏梅了,突出内心的无奈与伤感。

(2)此题考查学生把握诗歌表现手法的能力。这类题,首先要求学生仔细阅读诗歌,借助诗歌注释及关键意象,充分理解诗歌内容及情感;继而在此基础之上,结合知识储备,具体分析作品所运用的表现手法。诗歌表现手法很多,有:托物言志、借景抒情、寓情于景、直抒胸臆、对比、反衬、烘托渲染、正侧面相结合等。学生要对每一种手法都了解掌握,才能够正确加以分析概括。这首词篇幅虽小,却运用了多种艺术手法。从依次描写赏梅的不同感受看,运用的是对比手法。赏梅而醉、对梅落泪和无心赏梅,三个生活阶段,三种不同感受,形成鲜明的对比,在对比中表现词人生活的巨大变化。从上下两阕的安排看,运用的是衬托的手法,上阕写过去,下阕写现在,但又不是今昔并重,而是以昔衬今,表现出当时作者飘零沦落、衰老孤苦的处境和饱经磨难的忧郁心情。以赏梅寄寓自己的今昔之感和国家之忧,但不是如咏物词之以描写物态双关人事,词语平实而感慨自深,较之《永遇乐 元宵》一首虽有所不及,亦足动人。

【注意】鉴赏诗歌思想情感:

这类题目解答时可从以下几方面入手:①抓显情语。指诗中最生动传神的、最能体现作者思想观点和情感态度的词语,一般是动词或形容词;最能概括诗歌思想内容或感情的句子,一般是抒情性或议论性的句子。②分析景语。鉴赏古代诗歌,把握情感态度,应注意按照“意象→意境→诗情”的思路去揣摩。③结合注解,了解作者的生平、思想和创作风格。要注意平时积累一些诗人的相关材料,特别是对一些影响大、在文学史上的地位重要的作家诗人更要留心。当然考试中对不熟悉的作家作品,命题者都要作注,以便于考生把握诗歌的内容。④了解古代诗歌类别和常见的内容,把握诗歌的思想情感。要注意大多数诗歌表达的思想情并非单一,而是丰富复杂的。⑤注意积累古诗中的思想感情常用词语:欢快、愉悦、激动、哀伤、悲愤、沉痛、惜别、依恋、赞美、仰慕、豪迈、迷恋、忧愁、惆怅、寂寞、伤感、孤独、烦闷、恬淡、闲适、欢乐、激愤、坚守节操、忧国忧民等。

诗词赏析:

这首词处处跳动着词人生活的脉搏。她早年的欢乐,中年的幽怨,晚年的沦落,在词中都约略可见。饱经沧桑之后,内中许多难言之苦,通过抒写赏梅的不同感受倾诉了出来。词意含蓄蕴藉,感情悲切哀婉。

上片忆旧。分为两层:开头两句回忆早年与赵明诚共赏梅花的生活情景:踏雪寻梅折梅插鬓多么快乐!多么幸福!这“醉”字,不仅是酒醉,更表明女词人为梅花、为爱情、为生活所陶醉。她早年写下的咏梅词《渔家傲》中有句云:“雪里已知春信至,寒梅点缀琼枝腻……共赏金尊沉绿蚁,莫辞醉,此花不与群花比。”可作为“年年雪里,常插梅花醉”的注脚。三四句当写丧偶之后。李清照在抒情时善于将无形的内心感情通过有形的外部动作表现出来,如“倚楼无语理瑶琴”(《浣溪沙》),“更挼残芯,更捻余香,更得些时”(《诉衷情》),“夜阑犹剪烛花弄”(《蝶恋花》)。花还是昔日的花,然而花相似,人不同,物是人非,怎不使人伤心落泪呢?李清照婚后,夫妻志同道合、伉俩相得,生活美满幸福。但是,时常发生的短暂离别使她识尽离愁别苦。在婚后六、七年的时间里,李赵两家相继罹祸,紧接着就开始了长期的“屏居乡里”的生活。生活的坎坷使她屡处忧患,饱尝人世的艰辛。当年那种赏梅的雅兴大减。这两句写的就是词人婚后的这段生活,表现的是一种百无聊赖、忧伤怨恨的情绪。本词中“挼尽”二句,说把梅花揉碎,心情很不好,眼泪把衣襟都湿透了。插梅与挼梅,醉赏梅花与泪洒梅花,前后相比,一喜一悲,反映了不同的生活阶段与不同的心情。

下片伤今。“生华”意为生长白发。词人漂泊天涯,远离故土,年华飞逝,两鬓斑白,与上片第二句所描写的梅花簪发的女性形象遥相对照。三四句又扣住赏梅,以担忧的口吻说出:“看取晚来风势,故应难看梅花。”看取意为看着。晚来风急,恐怕落梅已尽,想赏梅也看不成了。早年青春佳偶,人与梅花相映。中年迭经丧乱,心与梅花共碎。晚年漂泊天涯,不想再看梅花委地飘零。词人南渡后,特别是丈夫去世后更是颠沛流离,沦落漂零。生活的折磨使词人很快变得憔悴苍老,头发稀疏,两鬓花白。词人说:如今虽然赏梅季节又到,可是哪里还有心思去插梅呢?而且看来晚上要刮大风,将难以晴夜赏梅了。而且一夜风霜,明朝梅花就要凋零败落,即使想看也看不成了。

最后的“看取晚来风势,故应难看梅花”,可能还寄托着词人对国事的忧怀。古人常用比兴,以自然现象的风雨、风云,比政治形势。这里的“风势”既是自然的“风势”,也是政治的“风势”,即“国势”。稍后于清照的辛弃疾的《摸鱼儿》“更能消几番风雨,匆匆春又归去”,与此寓意相似,都寄寓着为国势衰颓而担忧的情绪。清照所说“风势”,似乎是暗喻当时极不利的民族斗争形势;“梅花”以比美好事物,“难看梅花”,则是指国家的遭难,而且颇有经受不住之势。在这种情况下,她根本没有赏梅的闲情逸致。身世之苦、国家之难糅合在一起,使词的思想境界为之升华。

这首词篇幅虽小,却运用了多种艺术手法。从依次描写赏梅的不同感受看,运用的是对比手法。赏梅而醉、对梅落泪和无心赏梅,三个生活阶段,三种不同感受,形成鲜明的对比,在对比中表现词人生活的巨大变化。从上下两阕的安排看,运用的是衬托的手法,上阕写过去,下阕写现在,但又不是今昔并重,而是以昔衬今,表现出当时作者飘零沦落、衰老孤苦的处境和饱经磨难的忧郁心情。以赏梅寄寓自己的今昔之感和国家之忧,但不是如咏物词之以描写物态双关人事,词语平实而感慨自深,较之《永遇乐 元宵》一首虽有所不及,亦足动人。

这一首小词,把个人身世与梅花紧紧联系在一起,在梅花上寄托了遭际与情思,构思甚巧而寄托甚深。

6.D 7.①菊花外形与作者因相思而消瘦的体态相近,②而且在菊花品格的传统象征意义上,也酷似作者清高、淡泊的精神,这样的比喻反映了当时作者由于离开丈夫而孤独、愁闷的生活状态和内心情感。③以不求浓丽、自甘素淡的菊花加以自比也反衬出作者不同凡俗的逸韵。

【解析】6.本题考查学生对诗词综合赏析能力。解答此类题目,首先要审题,即明确题干的要求,然后要注意了解诗歌的创作背景,参看注释,逐句翻译诗句,接着把握诗歌的意象,分析诗歌营造了什么样的意境,领悟作者表达了怎么样的思想情感,思考诗歌中运用了哪些表现手法,再对照选项一一确认,得出答案。

D项,“属于虚写之笔”错,“莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦”不是虚写,应为“实写”。

故选D。

7.此题考查鉴赏诗歌语言的能力。具体考查赏析本词最后一句“人比黄花瘦”。解答此类试题,答题模式:采用了……的表现手法(或修辞方法),生动形象地写出了……的……特点,表达了诗人……的情感。

本题分析时可以从以下几步入手:①理解“人比黄花瘦”的意思,帘内的人儿因过度思念身形竟比那黄花还要瘦弱。②看“人比黄花瘦”是否运用了修辞手法,“人比黄花”,可得出类比、反衬的修辞手法。③看“人比黄花瘦”在词中起了什么作用。结构上,“人比黄花瘦”是“莫道不销魂,帘卷西风”的结果;内容上,里,词人巧妙地将思妇与菊花相比,展现出两个叠印的镜头:一边是萧瑟的秋风摇撼着羸弱的瘦菊,一边是思妇布满愁云的憔悴面容,情景交融,创设出了一种凄苦绝伦的境界;情感上,思念丈夫的孤独与寂寞的心情。另外同“芙蓉如面柳如眉”“人面桃花相映红”相比,“菊花”意象本身具有清高、淡雅的内涵,更能反衬作者的不同凡俗。

【注意】诗歌鉴赏的选择题,综合考核诗歌的形象、语言、表达技巧和文章的思想内容,每一个选项都是一个考点,几乎涵盖诗歌的所有内容,注意结合全诗进行分析,注意:错误的地方一般有意象的含义不对,手法不准确,手法的解说和艺术效果的分析不对,语言方面主要是风格不正确,内容一般为曲解诗意或只答表层含义,或故意拔高等,一般都存在明显的错误。

8.A 9.“情”至于要用“计”来消除它,其重可知;然而又“无计可消除”。其深可见,其深可见,更可贵的,李清照将“情”说成是一种能运动的有形之物,“才下眉头,却上心头”表现其“情”运动之谜,词人用平常的字眼表现新奇的意境,而且从一“下”一“上”之中还可领略她的万般愁绪,给人以无尽的遐想,表现出词人深婉细腻的风格。

【解析】8.本题考查学生理解诗歌内容,鉴赏诗歌语言、手法的能力。

A.“视觉、触觉”不准确,除了这两种感觉,还有嗅觉,“香残”是嗅觉;“轻轻解开丝罗的裙衣”错误,曲解“轻解罗裳”的意思,所谓“轻解罗裳”是指轻轻地提着丝裙。

故选A。

9.本题考查学生鉴赏诗歌语言的能力。

首先理解“此情无计可消除,才下眉头,却上心头”的意思,意思是“无法排遣的是——这相思,这离愁,刚刚从微蹙的眉间消失,又隐隐地缠绕上了心头”。

然后从手法、用词的角度品味效果。“此情”是指前面“一种相思”“两处闲愁”,是两情的分合与深化,其分合,表明此情是一而二、二而一的,其深化,则诉说此情已由“思”而化为“愁”,“无计可消除”,是说没有办法消除这愁情,因人已分在两处,心已笼罩深愁,此情就当然难以排遣,结果就是“才下眉头,却上心头”了,可以感受到这愁情之深重;“眉头”与“心头”相对应,“才下”与“却上”成起伏,语句结构既十分工整,表现手法也十分巧妙,又与前面另两个同样工巧的四字句“一种相思,两处闲愁”前后衬映,相得益彰。让人可以感受到词人无穷无尽的愁绪。

10.动静结合,以动衬静的特色。词人先写了一系列的静景:傍晚雨停,桐江波静,夜幕来临,舟船帆落;蓼草疏淡如烟,芦苇萧索。然后写了动景:江上渔船飞快地行进,闪烁着灯火回归村落,做到了动静结合。“飞短艇”“载”“归村落”,这些动景更加衬托出环境的静寂。 11.表达了词人厌倦仕途,渴望归隐之情。上片通过写雨后秋夜的疏淡、萧索之景烘托作者凄凉的心情;渔人急于归家,反衬出作者漂泊的孤独和凄苦,表达出作者渴望结束漂泊,怀乡思归的心情。下片写桐江雾浓波染,两岸峰峦如削,这样的自然美景和“区区成底事”的宦途形成了强烈的对比,继而借王粲的诗,表达出自己对游宦生活的厌倦和向往自然的归隐心理。

【解析】10.本题考查学生鉴赏诗歌表达技巧的能力。

题干要求分析“写景上”具有的特点,也就是这首词上片写景方面运用了什么技巧手法。

首先找出上片所写的景,如“暮雨”“长川”“征帆”“岛屿”“蓼烟”“苇风”“短艇”“灯火”“村落”等。

然后结合景物的状态判断所用手法。如“暮雨”是“收”,即雨停;“长川”是“静”,即水面无波;“征帆”是“落”“临岛屿”,即船傍岛而停;“蓼烟疏淡,苇风萧索”是说岸上蓼苇,清烟疏淡,秋风瑟瑟。这几句写傍晚泊船情景,以静态描写为主,写了一系列的静景。然后写了动景:“短艇”是“飞”“归村落”,渔人飞艇,灯火归村,一幅动态的画面呈现在眼前。做到了动静结合。用“飞短艇”载“归村落”,这些动景衬托出环境的静寂,是以动衬静。所以本词上片在写景具有动静结合,以动衬静的特色。答题时,先点出写景上的特色——动静结合,以动衬静,然后结合具体内容进行分析,最后点出动静结合,以动衬静的效果。

11.本题考查学生鉴赏品味诗歌情感的能力。

诗词表达了怎样情感,可以通过对诗词具体内容分析得出。本题,可结合词的上片所写的景物和词的下片中关键语句进行分析理解。词上片一开始“暮雨”三句,雨歇川静,日暮舟泊,即以凄清的气氛笼罩全篇;水蓼和芦苇都是于秋天繁盛开花,可见时间是萧瑟的秋天;雨后的秋夜,更使人感到清冷。“临岛屿”二句,写船傍岛而停,岸上蓼苇,清烟疏淡,秋风瑟瑟。景色的凄凉与词人心境的凄凉是统一的,含有无限哀情。上片下面几句写渔人日暮归家,呈现温暖、动人的生机,把渔人归家的喜悦表现得极具神韵,以此引出“遣行客”“伤漂泊”二句,渔人双桨如飞,回家团聚,而词人却远行在外,单栖独宿,反衬出作者漂泊的孤独和凄苦,表达出作者渴望结束漂泊,怀乡思归的心情。

下片先写江山之美:桐江上空,晨雾浓密,碧波似染,峰峦如削,白鹭飞翔,鱼虾跳跃,生动美丽的景色使词人心情欢娱。但这种欢娱极为短暂,又很快进入低谷,“严陵滩”三字已埋下伏笔,这里以乐景写哀,江山美好,鱼鸟自由,渔人团聚,而词人一年到头都是四海为家,宦游成羁旅,于是“游宦区区成底事”之叹自然从肺腑流出,词人得出的结论是不值得,不如及早归隐,享受大自然和家庭的天伦之乐,表达出词人对游宦生活的厌倦和向往自然的归隐心理。

12.D 13.山上的桂花、湖中的荷花,这两种花是代表杭州的典型景物。柳永在这里以工整的句式,描写了不同季节的两种花,把西湖以至整个杭州最美的特征概括出来,具有震撼人心的艺术力量。所以说“有三秋桂子,十里荷花”这两句确实写得高度凝练。

【分析】12.本题考查学生理解分析实词内容及艺术手法的能力。

D.“反映了市民穷奢极侈的生活”错误,这两句反映出市民的殷富,但“穷奢极侈”的不是市民,应该是反映了达官、贵人、地主、豪商比豪华,赌阔气,穷奢极侈的生活。

故选D。

13.本题考查学生赏析炼句的能力。

这两句词,把本不属于同一时间的两种典型景物放在一起,“十里荷花”是夏季的西湖,“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”;“三秋桂子”是秋季的杭州景色,两样景物打破了时空界限,色香俱全,给人描绘出一幅花团锦簇的杭州风景图,句式工整而高度凝练,点染出杭州之美,震撼人心。

14.AC 15.(1)惜春伤已之愁。暮春时节,落红无数,词人感慨春光已逝,叹惜年华消逝,政治理想破灭。(2)飘零憔悴之愁。词人提货单飘零,离亲别友,内心烦乱,因而产生无以自解的愁苦和悲伤。(3)思念故人之愁。词人感慨政治风云变幻,同僚好友多被贬谪,天各一方,只有满腹愁苦,凄恻哀怨。(4)壮志难酬。“日边清梦断”词人被贬,寓政治理想破灭,对朝廷不敢报有幻想,抒发了壮志难酬之苦。

【解析】14.试题分析:本题考查对原诗内容的理解和分析能力。A应是暮春,“春寒退”,意为春天即将归去。春去也也呼应开篇“春寒退”,此句写的是春光虽好,但已入暮,怎不令人心碎意乱。C“日边”指帝京,京城,参见注释。

15.试题分析:本题考查理解诗歌情感的能力。题干中的“哪些愁”提醒考生情感的多样性,回答的时候可逐句分析,涉及到情感的就写出来。还要注意诗歌中表达情感的显性词语和隐性词语,注意从直接抒情和间接抒情两方面来分析。

上片着重写今日生活情景。首写眼前景致,“水边沙外,城郭春寒退”二句,点明地点、时令,轻轻着笔,朴实自然。紧接着“花影乱,莺声碎”二句,细写春景特色,以“乱”字状花之纷繁,“碎”字表莺声盈耳,用笔尤工,各极其妙,洋溢着对自然的喜爱之情。“飘零”以下四句,忽而由喜转悲,由春景春情转写远谪索居,形体瘦损,不复有以往对酒当歌之情,转折有致,词情哀怨。歇拍“人不见,碧云暮合空相对”二句,人情艳情,孤情凄情,蕴藉含蓄,耐人寻味。

下片抒发由昔而今的生活之情。换头直点昔日西池宴集,以“鸩鹭同飞盖”描写其盛况。比喻形象,用语简明,隐含着不能忘怀的情味。“携手处”以下四句,又由昔而今,由喜而悲,景物依旧,诸友却已飘泊云散。委婉曲折,缠宛凄侧。结尾“春去也,飞红万点愁如海”,再由眼前想到今后。“飞红万点”是春归的自然写照,“愁如海”却新奇绝妙。这两句既是惜春春去,又是对前途的无望。

此词在内容上由春景春情引发,由昔而今由今而昔,由喜而悲,由悲而怨,把政治上的不幸和爱情上的失意融为一体,集中抒发了贬徙之痛,飘零之苦。在艺术上一波三折,一唱三叹,蕴藉含蓄,感人肺腑;以景结情,境界深远,余味无穷。

16.D 17.①拟人,如“纤云弄巧,飞星传恨”,在牛郎织女相会佳期,彩云都来为他们“弄巧”,流星也来为他们“传恨”。为牛郎织女每年一度的相会渲染气氛。②对比,如“一相逢”与“无数”,“久长”与“朝朝暮暮”,表现了牛郎织女的忠贞不渝的爱情。③比喻,如“柔情似水”,形象地写出了牛郎织女相会时温柔缠绵的情意;“佳期如梦”,极言相会时间之短。

【解析】16.本题是综合性考查题目,考查理解分析诗词的内容、手法、语言、情感等的能力,采用了客观选择题的形式。解答此类题目,首先要明确题干的要求,逐句翻译诗词,把握诗词的意象,分析诗词营造了什么样的意境,领悟作者表达了怎么样的思想情感,思考诗词中运用了哪些表现手法,再对照选项一一确认并得出答案。本题要求选出“下面对这首词的赏析,不正确的一项”。

D项,“表达了‘欢娱苦短’之痛以及对朝夕相伴的向往”说法有误。秦观这首词借牛郎织女悲欢离合的故事,歌颂坚贞诚挚的爱情。并表述了作者的爱情观:爱情要经得起长久分离的考验,只要彼此能真诚相爱,即使终年天各一方,也比朝夕相伴的庸俗情趣可贵得多。

故选D。

17.本题考查赏析修辞手法的能力。解答此类题目,首先要翻译诗句,理解诗歌内容,明确所使用的修辞手法;然后结合具体诗句分析是如何使用该修辞手法的;最后体会作者情感或艺术效果。

本词大意是:秋云多变,流星传恨,牛郎织女在七夕渡天河相会。秋风白露在秋天相遇,胜过了人间无数的儿女情长。温柔情感如水,美好时光如梦,不忍回顾各回鹊桥两头的路。如果双方的感情是坚贞不渝的,又何必执著于朝夕相守。首先,词一开始将“纤云”“飞星”当作人来写,轻柔多姿的云彩,变化出许多优美巧妙的图案,那些闪亮的星星仿佛都传递着他们的离愁别恨。紧扣一个“恨”字,为难得的一年一度的相逢营造氛围。其次,词人以富有感彩的议论赞叹道:“金风玉露一相逢,便胜却人间无数!”一对久别的情侣相会的美好一刻,就抵得上人间千遍万遍的相会。这里将牛郎、织女的“一相逢”与人间“无数”的相逢相对比,热情歌颂了一种理想的圣洁而坚贞的爱情。词的结尾句“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮”,将终年天各一方的真诚爱情与朝夕相伴的庸俗情趣进行比较,揭示了爱情的真谛。此外,“柔情似水”中“似水”照应“银汉迢迢”,即景设喻,十分自然。一夕佳期竟然象梦幻一般倏然而逝,才相见又分离,怎不令人心碎!“佳期如梦”的比喻,除言相会时间之短,还写出爱侣相会时的复杂心情。结合以上分析分点作答即可。

18.A 19.①惜春伤己之愁。暮春时节,落红无数,词人感慨春光已逝,叹惜年华消逝,政治理想破灭。②飘零憔悴之愁。词人失意孤单飘零,离亲别友,内心烦乱,因而产生无以自解的愁苦和悲伤。③思念故人之愁。词人感慨政治风云变幻,同僚好友多被贬谪,天各一方,只有满腹愁苦,凄恻哀怨。④壮志难酬。“日边清梦断”词人被贬,寓政治理想破灭,对朝廷不敢抱有幻想,抒发了壮志难酬之苦。

【解析】18.本题考查学生鉴赏诗歌的形象、语言和表达技巧的能力。

A.“早春风光”不正确。“春寒退”意为春天即将归去,结尾的“春去也”也呼应开篇“春寒退”。“飘零”句写暮春时节,乱花飘零,春将离去。可见,写的应是暮春,而不是早春。

故选A。

19.本题考查学生评价诗歌思想内容和情感的能力。

(1)开头四句“水边沙外,城郭春寒退。花影乱,莺声碎”,意思是浅水边,沙洲外,城郊早春的寒气悄然尽退枝头繁花,晴光下的倩影,纷乱坠地,莺声盈耳。在这暮春时节,落红无数,词人感慨春光已逝,叹惜年华消逝,政治理想破灭,表达了诗人惜春伤己之愁。

(2)“飘零疏酒盏,离别宽衣带”,他乡逢春,因景生情,引起词人飘零身世之感。词人受贬远徙,孑然一身,更无酒兴,且种种苦况,使人形影消瘦,衣带渐宽,因而产生无以自解的愁苦和悲伤,表达了诗人飘零憔悴之愁。

(3)“人不见,碧云暮合空相对”,意为同僚好友多被贬谪,天各一方,只有满腹愁苦,凄恻哀怨。表达了词人感慨政治风云变幻,思念故人之愁。

(4)“日边清梦断”词人被贬,寓政治理想破灭,对朝廷不敢抱有幻想,抒发了壮志难酬之苦。

20.BE 21.①寂寞无聊的惆怅。词人所居庭院景象萧条,寂寥无人,倍感凄清,透露出词人惆怅自怜的感慨。②思念亲人的忧愁。丈夫远离,欲寄相思,而信使难逢,只能把思念埋藏在心底,表明词人为离情所苦。③悲时伤春的伤感。寒食时节,垂柳繁花异常美丽, 但因多雨,游赏不成,而花受风雨摧残,透露词人的感伤。④天晴赏春的喜悦。“清露晨流,新桐初引”写晨起时庭院中景色,令人感到盎然生趣,日高烟收的清朗带给词人些许的喜悦。

【解析】20.本题考查学生鉴赏诗歌的形象、语言和表达技巧、评价文章的思想内容和作者的观点态度的基本能力。诗歌鉴赏的选择题综合考核诗歌形象、语言、表达技巧和文章的思想内容,每个选项一个考点,几乎涵盖诗歌的所有内容,注意结合全诗进行分析,注意的错误是意象的含义不对,手法不准确,手法的解说和艺术效果的分析不对,语言方面主要是风格不正确,内容一般为曲解诗意或只答表层含义,或故意拔高等。

B项,“心境发生变化,一扫前愁,别有一番悠闲的欣喜”赏析不恰当,词人诗成酒醒之后,无端愁绪重又袭上心头,“闲”并非悠闲,而是“闲愁”,表现出一种伤春念远情怀;

E项,“实写”赏析不恰当,应是运用鸿雁传书的典故来表达对丈夫无尽的思念,是虚写。

故选BE。

21.本题考查把握诗歌的主旨和情感态度的能力。答题前先要基本读懂诗歌,然后分析诗歌营造的意境,还要结合诗题和注释进行分析,从而把握诗歌表达的情感。词中蕴含词人张阳阳的情感,可以通过对词的具体内容分析得出。本题可以根据对词内容分析和词下注释得出词中蕴含词人怎样的情感。词为春闺独处怀人之作,是词人早期作品。根据注释①和注释②这首词作于诗人南渡之前的一个寒食节,丈夫赵明诚出仕在外。所有首先本词有对亲人的思念之情。开头三句写环境气候,景色萧条。一句“征鸿过尽,万千心事难寄”,道出词人闲愁的原因:自己思念远行的丈夫,“万千心事”却无法捎寄。下阕开头三句,写出词人懒倚栏杆的愁闷情志,又写出她独宿春闺的种种感觉。“不许愁人不起”,写出词人已失去支撑生活的乐趣。“清露”两句转写新春的可爱,因之产生游春心思。结尾两句最为佳妙:天已放晴,却担心是否真晴,那种心有余悸的感觉,表现得极为凄迷。“萧条庭院”句写词人所处的环境,给人以寂寞幽深之感。庭院深深,寂寥无人,令人伤感;兼以细雨斜风,则景象之萧条,心境之凄苦,更觉怆然。一句“重门须闭”,写词人要把门儿关上,实际上她是想关闭心灵的窗户。“宠柳娇花寒食近,种种恼人天气”,这两句由斜风细雨,而想到宠柳娇花,既倾注了对美好事物的关心,也透露出惆怅自怜的感慨。“萧条庭院”句遣辞造句上,也显示了词人独创的才能。“宠柳娇花”是以和易安名句“绿肥红瘦”相比美,以其字少而意深,事熟而句生,足见锤炼功夫。其中可以引申出这么一些意思:春近寒食时节,垂柳繁花,犹得天宠,人来柳阴花下留连玩赏,花与柳便也如宠儿娇女,成为备受人们爱怜的角色。其中又以人之宠爱为主体奈何临近寒食清明这种多雨季节,游赏不成,只好深闭重门,而花受风雨摧残,也“恼人”之列。“险韵诗成,扶头酒醒,别是闲滋味”,由天气、花柳,渐次写到人物。风雨之夕,词人饮酒赋诗,借以排遣愁绪,然而诗成酒醒之后,无端愁绪重又袭上心头,“别是闲滋味”。一“闲”字,将伤春念远情怀,暗暗逗出,耐人寻味。“征鸿过尽”句点上片主旨,是虚写,实际上是用鸿雁传书的典故,暗寓赵明诚走后,词人欲寄相思,而信使难逢。“万千心事”,关它不住,遣它不成,寄也无方,最后还是把它深深地埋藏心底。“楼上几日春寒”句拓开一层,然仍承“万千心事”意脉。连日阴霾,春寒料峭,词人楼头深坐,帘垂四面。“帘垂四面”,是上阕“重门须闭”的进一步发展,既关上重门,又垂下帘幕,则小楼之幽暗可知;楼中人情怀之索寞,亦不言而喻了。“玉阑干慵倚”,刻画词人无聊意绪,而隐隐离情亦其中。征鸿过尽,音信无凭,纵使阑干倚遍,亦复何用。阑干慵倚,楼内寒深,枯坐更加愁闷,于是词人唯有恹恹入睡了。可是又感罗衾不耐春寒,渐渐从梦中惊醒。心事无人可告,唯有托诸梦境;而梦乡新到,又被寒冷唤回。其辗转难眠之意,凄然溢于言表。“不许愁人不起”,多少无可奈何的情绪,都包含这六字之中,词人为离情所折磨而痛苦不堪,又因丈夫外出而实有此情,并非虚构。虚虚实实,感人至深。

【注意】对于诗词情感题,一般的考查方向有二,一是考查情感的体现方式,二是考查情感的内容。一般答题的时候,尽量两者都涉及。对于情感的把握,可以从题材入手,同一类题材往往都表达这类似的情感;可以从抒情议论的句子入手,这些句子是直接表达思想感情的地方;可以从作者和创作背景入手,做到知人论世;可以从题目入手,题目往往交代了诗歌的主要内容,创作的缘由和主要表现的思想感情;可以从景物形象入手,景物形象衬托或烘托诗人的情感或借景抒情;可以从用典入手,典故是将历史和现实对照,含蓄的表达自己的观点、态度和情感。故考生在答题的时候,应先借助题干明确考查的是哪个方面的内容,有无暗示。比如本题中,解答本题,考生要用好注释,如“这首词作于诗人南渡之前,丈夫赵明诚出仕在外”“寒食:节令名,清明节前一天”,然后再通过词的具体内容分析得出词所表达的其他情感。

22.动静结合,以动衬静的特色。词人先写了一系列的静景:傍晚雨停,桐江波静,夜幕来临,舟船帆落;蓼草疏淡如烟,芦苇萧索。然后写了动景:江上渔船飞快地行进,闪烁着灯火回归村落,做到了动静结合。“飞短艇”“载”“归村落”,这些动景更加衬托出环境的静寂。 23.表达了词人厌倦仕途,渴望归隐之情。上片通过写雨后秋夜的疏淡、萧索之景烘托作者凄凉的心情;渔人急于归家,反衬出作者漂泊的孤独和凄苦,表达出作者渴望结束漂泊,怀乡思归的心情。下片写桐江雾浓波染,两岸峰峦如削,这样的自然美景和“区区成底事”的宦途形成了强烈的对比,继而借王粲的诗,表达出自己对游宦生活的厌倦和向往自然的归隐心理。

【解析】22.此题考查鉴赏诗歌表达技巧的能力。诗歌的技巧主要包括表现手法、抒情手法、描写手法以及修辞手法。描写手法包括:(1)衬托,分正衬和反衬。反衬又有动静衬、声寂衬、乐景衬哀情、哀景衬乐情;(2)联想和想像 (又叫虚实结合);(3)对比;(4)白描。修辞手法包括:比喻、拟人、夸张、双关、用典,此外还有设问、反问、借代、对偶等。表现手法主要有渲染、烘托等。抒情手法主要有直抒胸臆、借景抒情、托物言志等。答题步骤:准确指出用了何种手法,结合诗句阐释为什么是用了这种手法,此手法有效传达出诗人怎样的感情。本次翻译:傍晚的落雨刚刚停止,桐江一片寂静,远征的航船在夜幕中靠岸停泊。对面的岛屿上,水蓼稀疏雾霭寒凉,秋风吹拂芦苇萧索作响。多少渔人行驶着小船,却只见船上的灯火飞快地回归村落。对此令我思念起回归的路程,对漂泊生活产生了厌倦而忧伤的情绪。桐江景色美丽,雾霭漠漠密布,好似浸入了水波之中,山峰如刀削一般,白鹭和鱼儿围绕严陵濑飞翔和跳跃。游宦生涯跋涉辛苦一事无成,何况早就有归隐云山泉石的心愿。回归吧,羡慕渊明的躬耕田园,厌倦仲宣的从军艰苦。“暮雨”三句,雨歇川静,日暮舟泊,即以凄清的气氛笼罩全篇。水蓼和芦苇都是于秋天繁盛开花,可见时间是萧瑟的秋天;雨后的秋夜,更使人感到清冷。“临岛屿”二句,写船傍岛而停,岸上蓼苇,清烟疏淡,秋风瑟瑟。景色的凄凉与词人心境的凄凉是统一的,含有无限哀情。这几句写傍晚泊船情景,以静态描写为主。至“几许”以下,词人笔调突然一扬,由静态变为动态,写渔人飞艇,灯火归林,一幅动态的画面呈现在眼前,日暮归家,温暖、动人的生机腾然而起。这里以动景反衬上面的静景,反使词人所处的环境显得更加静寂。一个“飞”字和一个“尽”字,把渔人归家的喜悦表现得极具神韵,又同时从反面引出“遣行客”、“伤漂泊”二句,渔人双桨如飞,回家团聚,而词人却远行在外,单栖独宿,触动归思。

23.本题考查把握诗歌情感态度的能力。答情感题,不仅要借助诗词的字、词、句和所用意象来分析诗歌的感情,还要联系作者的写作背景和准确理解所用典故等,进行综合解读。《满江红·暮雨初收》词的上片分为两段,前半段写傍晚雨后萧瑟之情,后半段写渔人归家之景,反抒词人归思之情;下片写桐江一带的奇山异水,引发词人倦于游宦的心绪及渴望归隐的愿望。整首词抒发了词人对游宦生涯的厌倦和对归隐生活的向往之情。“暮雨初收,长川静,征帆夜落。临岛屿,蓼烟疏淡,苇风萧索”“遣行客、当此念回程,伤漂泊”写傍晚雨后萧瑟之情,后半段写渔人归家之景,反抒词人归思之情;“桐江好”六句,句短调促,对仗工整,语意连贯,一气呵成,先写江山之美。美好的河山扫尽了昨夜的忧愁,桐江上空,晨雾浓密,碧波似染,峰峦如削,白鹭飞翔,鱼虾跳跃,生动美丽的景色使词人心情欢娱。从感情线索上看,这里又是一扬。但因为词人情绪总的基调是愁苦的,欢娱极为短暂,又很快进入低谷,“严陵滩”三字已埋下伏笔,这里以乐景写哀,江山美好,鱼鸟自由,渔人团聚,而词人一年到头都是四海为家,宦游成羁旅,于是“游宦区区成底事”之叹自然从肺腑流出,词人得出的结论是不值得,不如及早归隐,享受大自然和家庭的天伦之乐。

【注意】古典诗歌的作者在他们的作品中表达情感、主张、观点和态度时,直白张扬(或开门见山,或卒章显志)的少,含蓄隐晦(或借景抒情,或托物言志)的多。因此,正确评价作品的思想内容和作者的观点态度,必须多管齐下,准确理解、仔细分析,做出全方位、多角度的解读。首先,熟悉形象的符号意义。

24.A 25.①幸有大自然的“五湖烟浪”,可以载着一船风月,归入其中终老过着渔樵 的闲适生活。②诗人用“五湖烟浪”、“一船风月”来借代闲适自在的隐居生活,并借 用范蠡和西施归隐的典故,表达自己归隐之志。③“幸有”写出来诗人仕途不顺后对 仕途的厌倦,而“会须”二字强调着词人此刻的归隐的决心。

【解析】24.本题属于综合考查题考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握的能力。解答此题既要对诗歌进行整体的把握,又要对诗歌的局部进行恰当的分析。在理解每一个选项时,要仔细分析选项中赏析的每一个重点,对诗歌的内容、情感、主题、意象、意境等进行分析概括。

A项,“热衷于仕途的进取与世俗的享乐”错,应为“人生无奈的感叹”。

故选A。

25.本题考查考生把握诗歌思想感情的能力。赏析诗歌所表达的思想感情,要善于抓住带感彩的关键词语,还应该联系作者的生平遭遇及诗歌的创作背景来考虑,即我们平时所说的要“知人论世”。

分析诗歌内容和思想情感。读懂全诗,精读下片中的“幸有五湖烟浪,一船风月,会须归去老渔樵”句,根据具体诗句赏析其意蕴。该诗句是本词下片中的最后一句,首先要理解该诗句的字面意思,然后结合注释赏析。答题分三步走:第一步,指出运用了哪种手法。第二步,分析怎样运用了这种手法。第三步,简析这种手法在塑造形象和表情达意中作用。读懂全词,词的上片以“向深秋,雨馀爽气肃西郊”开篇,既点明时令已是深秋时分,深秋雨后给人带来的寒冷和肃杀的感觉。夜已阑珊,词人走在小路上,凉风吹进衣襟两袖,其寒更甚,词人的辛苦与辛酸已暗含其中。抬头而望,天边挂着几点残星,还有一颗正在陨落的流星,带着闪烁的光芒,在树林那边沉没了。这时,破晓的鸡声已经唱过,山那边隐隐有旭日的光影,于是,渐渐可以分辨出山中漫长而崎岖的小路。过片以六句,先是两组四字对句,紧接一个反诘“毕竟成何事”,再以“漫相高”的感叹句结住,把自己追求仕途而徒耗年华的悲慨深切地吐露出来。接着词人自责自问后继以自悔:自己丢弃了山水之乐,流连于仕途,而当年那些伟大的理想和抱负,就这么随随便便地消磨殆尽了。自悔之后,“幸有”大自然的“五湖烟浪”,可以载着“一船风月”,归入其中终老过着“渔樵”的生活。“幸有”写出来诗人仕途不顺后对仕途的厌倦,而“会须”二字强调着词人此刻归隐的决心。结合注释二理解“五湖烟浪”、“一船风月”时用来借代闲适自在的隐居生活,并借用范蠡和西施归隐的典故,表达自己归隐之志。柳永的青年与中年,热衷于仕途的取进与世俗的享乐,并不曾真正归隐过。此时,由于仕途蹭蹬而生厌倦与反思之后,抒写归隐之志。分析本诗句的意蕴,要回答出“幸有”、“五湖烟浪”、“一船风月”、“渔樵”等关键词语的深意。

【注意】分析诗歌中某一诗句的意蕴,即结合诗句内容分析心境,就是理解诗歌所表现的生活内容,把握其情感基调,分析其社会意义,评判其深层内涵;对古代诗歌中流露出来的复杂情感,能站在一定的高度进行客观具体的分析评价。可以从以下几方面思考一是重视诗中哪些诗句带有明显、强烈的感彩词语;二是诗中描述图景,与作者情感的关系。即抓住诗句中的众多意象,渲染了意境怎样的特点;三是关注注释暗示信息。解析诗句一般分三步走:第一步,指出诗句运用的表达技巧;第二步,结合诗句具体内容分析诗人是如何运用该表达技巧的;第三步,指出诗人在诗句中运用该表达技巧表达了什么情感,或者有什么表达效果。

26.D 27.同:两首词均抒发了对丈夫的思念之情。异:本词抒发了对春日景象的喜爱之情,同时洋溢着对丈夫归家的期待与喜悦之情;《醉花阴》一词主要表现了词人的孤寂落寞之情。

【分析】26.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

D.“下片侧重写春思”错。词的下片承“晓梦”而转入对“黄昏”景象的描绘,还是通过写景,侧重表现春日黄昏的美好。统观全词,上下两片,一早一晚,布局精严。虽然每一片都是由景及人,但通篇读来词意层层递进,情感节节发展。上一片如花含苞,味之无穷;下一片如百花竞放,感情浓烈。两相映照,足见她对丈夫的爱之深,思之切。

故选D。

27.本题考查学生学生评价诗歌思想内容和情感的能力。

二者都是表达了对丈夫的思念之情。

《小重山·春到长门春草青》以惜春为抒情线索。寓情于景,借景抒情,塑造了一个感情丰富而专注的女主人公形象。作品的开头描绘出初春好景象:“春到长门春草青,江梅些子破,未开匀。”词人寥寥数笔,就勾勒出一派新春景象,显示了春天的勃勃生机,为全词定下了基调。“春到长门春草青”,一句连用两个“春”字,描摹出春天一到,春草即刻舒展身姿的情态,给人以春风拂面的快感。不仅写出了春的神奇,还借春草在经历了寒冬之后对春天的渴盼,暗示女词人回到丈夫身边的无限快感。

《醉花阴》 这首词是作者婚后所作,通过描述作者重阳节把酒赏菊的情景,烘托了一种凄凉寂寥的氛围,表达了作者思念丈夫的孤独与寂寞的心情。“薄雾浓云愁永昼”,这一天从早到晚,天空都是布满着“薄雾浓云”,这种阴沉沉的天气最使人感到愁闷难捱。外面天气不佳,只好待在屋里。永昼,一般用来形容夏天的白昼,这首词写的是重阳,即农历九月九日,已到秋季时令,白昼越来越短,还说“永昼”,这只是词人的一种心理感觉。时间对于欢乐与愁苦的心境分别具有相对的意义,在欢乐中时间流逝得快,在愁苦中则感到时间的步履是那样缓慢。一个人若对“薄雾浓云”特别敏感,担心白天总也过不完,那么,她的心境定然不舒畅。李清照结婚不久,就与相爱至深的丈夫赵明诚分离两地,这时她正独守空房,怪不得感到日长难捱了。这里虽然没有直抒离愁,但仍可透过这层灰蒙蒙的“薄雾浓云”,窥见女词人的内心苦闷。

婉约派诗词 专题练习合集

阅读下面这首词,完成下面小题。

减字木兰花

秦观

天涯旧恨,独自凄凉人不问。欲见回肠,断尽金炉小篆香。

黛蛾①长敛,任是春风吹不展。困倚危楼,过尽飞鸿字字愁。

【注】①黛蛾:黛画的蛾眉,指美眉。

1.下列对这首词的赏析,不正确的一项是( )

A.秦观词上片前两句直抒怨情,后两句借物喻情,篆香形状回环如篆,恰如人的回肠百转。

B.古人鸿雁传书,秦观词下片写独倚高楼的女子读着远人的书信,字字句句,触目成愁。

C.“黛蛾长敛,任是春风吹不展” 这长敛的黛蛾,却是任凭春风吹拂,也不能使它舒展,足见愁恨的深重。

D.全词出语凝重,显出沉郁顿挫的风格,读来愁肠百结,抑扬分明,有强烈的起伏跌宕之感。

2.结合全词,简要分析这首词营造的意境。

阅读下面这首宋词,完成下面小题。

念奴娇·过小孤山

秦观

长江滚滚,东流去,激浪飞珠溅雪。独见一峰青崒嵂,当住中流万折。应是天公,恐他澜倒,特向江心设。屹然今古,舟郎指点争说。

岸边无数青山,萦回紫翠,掩映云千叠。都让洪涛恣汹涌,却把此峰孤绝。薄幕烟扉,高空日焕,谙历阴晴彻。行人过此,为君几度击楫。

3.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.“独见一峰青崒嵂,当住中流万折”,将小孤山置于汹涌的江流中,借以突出长江千回万折的磅礴气势。

B.“应是天公,恐他澜倒,特向江心设”,表明小孤山是大自然造化的杰作,以此衬托其所处环境的凶险。

C.下片以两岸群山衬托砥柱中流的小孤山,“却把此峰孤绝”既写小孤山的傲然独立,又暗示作者的处境。

D.“行人过此,为君几度击楫”用典,写行人驻足喝彩的情形,与上片“屹然今古,舟郎指点争说”呼应。

4.秦观是“苏门四学士”之一,其词深受苏轼影响。试分析此词与《念奴娇·赤壁怀古》在写景上有何相似之处。

5.阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。

清平乐

李清照

年年雪里,常插梅花醉。 挼尽梅花无好意,赢得满衣清泪。

今年海角天涯,萧萧两鬓生华。看取晚来风势,故应难看梅花。

[注]挼,读ruó,“揉搓”之意。

(1)这首词处处跳动着词人生活的脉搏。词人对“赏梅”的感受因生活阶段不同而不同,请结合词句说明写了哪几个阶段的怎样感受?

(2)这首词运用了多种艺术手法来表现赏梅的不同感受。请选择其中一种手法来说明。

阅读下面这首词,完成下面小题

醉 花 阴

李清照

薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽。佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透。

东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

6.对《醉花阴》一词理解不正确的一项是( )

A.“薄雾浓云愁永昼”意思是说秋天日长,天空阴沉又有薄雾笼罩,时光难以打发,因而为之生愁。

B.“瑞脑销金兽”意思是香料在香炉中焚烧着。

C.“东篱把酒黄昏后”一句的“东篱”指菊圃。这里化用了晋代大诗人陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的诗句。

D.“莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦”设想主人公因思念而更憔悴的形象,属于虚写之笔。

7.古人常常爱用花比喻人之美貌,如“芙蓉如面柳如眉”“人面桃花相映红”等,而李清照却说“人比黄花瘦”。请分析一下这样写的妙处。

一剪梅

【宋】李清照

红藕香残玉蕈秋,轻解罗裳,独上兰舟。云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。

花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。此情无计可消除。才下眉头,却上心头。

8.对这首词的理解,不完全恰当的一项是( )

A.上片首句通过视觉、触觉的感受,点明时间已进入深秋,接下两句写词人轻轻解开丝罗的裙衣,小心登舟的情态。

B.“云中”三句是说,当空中大雁飞回来时,谁托它捎来书信?我正在明月照满的西楼上盼望着呢。

C.下片前三句的意思是说,自己与丈夫分居两地,“一种相思,两处闲愁”直接点明了夫妻的两相恩爱,充分体现了李清照对赵明诚的无限钟情和充分信任。

D.“此情”三句的意思是说,这种相思之情,如同“花自飘零水自流”一样,是没有办法可以消除的。

9.“此情无计可消除,才下眉头,却上心头”三句历来为人称道,请试作分析。

阅读下面这首宋词,完成问题。

满江红①

柳 永

暮雨初收,长川②静,征帆夜落。临岛屿,蓼烟疏淡,苇风萧索。几许渔人飞短艇,尽载灯火归村落。遣行客、当此念回程,伤漂泊。

桐江好,烟漠漠。波似染,山如削。绕严陵滩畔,鹭飞鱼跃。游宦区区成底事③?平生况有云泉约④。归去来,一曲仲宣吟,从军乐⑤。

【注】①词人中进士后,被授予睦州团练推官,此词为赴任途中所作。②长川,即下片词中的桐江。③成底事:一事无成。④云泉约:指退隐山水之间的约定。⑤仲宣:王粲,建安七子之一,有《从军行》五首。《乐府解题》曰:“《从军行》皆军旅苦辛之辞。”

10.这首词的上片在写景上具有怎样的特点?请简要分析。

11.这首词表达了词人怎样的思想感情?请结合上下片加以分析。

望海潮

柳永

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华,烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。

重湖叠 清嘉。有三秋桂子,十里荷花。羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙。乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。异日图将好景,归去凤池夸。

12.下列对本词的理解分析,不正确的一项是( )

A.词的上片主要写杭州山水的美丽、城市的繁荣,层层而来,层中有层,层层铺叙,每三句为一层。

B.“异日图将好景,归去凤池夸”,本意在奉承,却不露痕迹,祝孙何他日任满报政于朝,登相位。

C.“天堑无涯”意思是广阔无边的天然壕沟,“天堑”原意为天然壕沟,这里指的是钱塘江。

D.“户盈罗绮,竞豪奢”,突出杭州的富庶繁华,反映了市民穷奢极侈的生活。

13.有评论家说“有三秋桂子,十里荷花”这两句写得高度凝练。请简要分析。

阅读下面这首词,完成小题。

千秋岁·水边沙外①

秦观

水边沙外,城郭春寒退。花影乱,莺声碎。飘零疏酒盏,离别宽衣带。人不见,碧云暮合空相对。

忆昔西池会,鹓鹭同飞盖②。携手处,今谁在?日边③清梦断,镜里朱颜改。春去也,飞红万点愁如海。

【注】①本词作于诗人因元祐党社祸被贬期间。②指作者当时在京师供职秘书省,与僚友西池宴集赋诗唱和。鹓鹭,谓朝官之行列,如鹓鸟和鹭鸟排列整齐有序。③日边,典出《世说新语》,喻京都帝王身边。

14.下列对这首诗的理解与赏析,不恰当的两项是( )( )

A.开头四句描写了一派热闹的城郊早春风光,以乐景衬哀情,奠定全文的感情基调。

B.“忆昔西池会”现两句,追忆当年与同僚飞车赴会的盛况,抚今追昔,词人发出“今谁在”的凄怆悲呼。

C.“日边清梦断”指诗人白日梦断,词人越是忆念昔年帝京携手共游旧事,越意识到往日不可回,愁苦无限。

D.“飞红万点愁如海”运用了借代、比喻、夸张等修辞手法,以茫无边际的大海写出了词人愁之广之深。

E.全词语言清丽俊逸,情韵天成,画面凄美,无限凄楚哀怨的情思溢于词表,感人至深。

15.本词抒发了词人哪些愁?请结合全诗分析。

阅读下面这首词,完成下列小题。

鹊桥仙

秦观

纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢,便胜却人间无数。

柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路。两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮!

16.下面对这首词的赏析,不正确的一项是( )

A.“纤云弄巧”,既写出了初秋夜空轻盈多姿的美丽,又将纤云与织女之巧联系了起来,形象地烘托了织女的美丽和聪慧。

B.“银汉迢迢暗度”中的“迢迢”二字,既是从空间上写出了牛郎和织女相距的遥远,又是从时间上说明牛郎和织女因久久不能相见而相思之情的绵长与渴见之心的迫切。

C.“金风玉露”一方面点明了牛郎和织女相会的节令、环境,另一方面又写出了景物的优美和相逢的可贵,烘托出了他们高尚纯洁的道德情操。

D.作者借牛郎织女的故事,歌颂了坚贞诚挚的爱情,表达了“欢娱苦短”之痛以及对朝夕相伴的向往。

17.这首词运用了大量的修辞手法,请结合具体内容加以分析。

阅读下面这首宋词,完成小题。

千秋岁①(秦观)

水边沙外,城郭春寒退。花影乱,莺声碎。飘零疏酒盏,离别宽衣带。人不见,碧云暮合空相对。

忆昔西池②会,鹓鹭③同飞盖。携手处,今谁在?日边清梦断,镜里朱颜改。春去也,飞红万点愁如海。

[注]①千秋岁:词牌名。此词作于词人被贬处州时。②西池:汴京(开封)金明池。③鹓鹭:两种鸟,这里借指同游的同僚、朋友。

18.下列对这首诗的理解与赏析,不恰当的一项是( )

A.开头四句描写了一派热闹的城郊早春风光,以乐景衬哀情,奠定全文的感情基调。

B.“忆昔西池会,鹓鹭同飞盖”两句,追忆当年与同僚飞车赴会的盛况,抚今追昔,词人发出“今谁在”的凄怆悲呼。

C.全词语言清丽俊逸,情韵天成,画面凄美,无限凄楚哀怨的情思溢于词表,感人至深。

D.“飞红万点愁如海”运用了借代、比喻、夸张等修辞手法,以茫无边际的大海写出了词人愁之广之深。

19.本词抒发了词人哪些愁?请结合全诗分析。

【卷号】1946590803386368

【题号】1999521284997120

阅读下面这首宋词,完成下列小题。

念奴娇 春情①

李清照

萧条庭院,又斜风细雨,重门须闭。宠柳娇花寒食②近,种种恼人天气。险韵诗成,扶头酒③醒,别是闲滋味。征鸿过尽,万千心事难寄。

楼上几日春寒,帘垂四面,玉阑干慵倚。被冷香消新梦觉,不许愁人不起。清露晨流,新桐初引,多少游春意。日高烟敛,更看今日晴未。

注:①这首词作于诗人南渡之前,丈夫赵明诚出仕在外。②寒食:节令名,清明节前一天。③扶头酒:容易饮醉的酒。

20.下列对这首诗的赏析,不恰当的两项是

A.词的开头三句写词人所处的环境,景象萧条,给人以寂寞幽深之感,兼以细雨斜风,则心境之凄苦,更觉怆然。

B.风雨之夕,词人饮酒赋诗,借以排遣愁绪,诗成酒醒之后,心境发生变化,一扫前愁,别有一番悠闲的欣喜。

C.柳和花用“宠”“娇”来修饰,运用拟人手法,垂柳繁花,犹得天宠,备受人爱,表达词人对美好事物的关心。

D.下片写词人枯坐愁闷,恹恹入睡了又感罗衾不耐春寒,渐渐从梦中惊醒,辗转难眠的忧愁和凄然溢于言表。

E.词中“征鸿过尽”句点上片主旨,实写丈夫走后,词人欲寄相思,而信使却都飞走了,表达了对丈夫的思念。

21.词中蕴含诗人怎样的情感?请简要分析。

阅读下面一首诗歌,完成下列小题。

满江红①

(柳永)

暮雨初收,长川②静,征帆夜落。临岛屿,蓼烟疏淡,苇风萧索。几许渔人飞短艇,尽载灯火归村落。遣行客、当此念回程,伤漂泊。

桐江好,烟漠漠。波似染,山如削。绕严陵滩畔,鹭飞鱼跃。游宦区区成底事③?平生况有云泉约④。归去来,一曲仲宣吟,从军乐⑤。

注 ①词人中进士后,被授予睦州团练推官,此词为赴任途中所作。②长川:即下片词中的桐江。③成底事:一事无成。④云泉约:指退隐山水之间的约定。⑤仲宣:王粲,建安七子之一,有《从军行》五首。《乐府解题》曰:“《从军行》皆军旅苦辛之辞。”

22.这首词的上片写景很有特色,请简要赏析。

23.这首词表达了词人怎样的思想感情?请结合上下片加以分析。

阅读下面的文字,完成下列小题。

凤归云 柳永

向深秋,雨馀爽气肃西郊。陌上夜阑,襟袖起凉飙。天末残星,流电未灭,闪闪隔林梢。又是晓鸡声断,阳乌①光动,渐分山路迢迢。

驱驱行役,苒苒光阴,蝇头利禄,蜗角功名,毕竟成何事,漫相高。抛掷云泉,狎玩尘土,壮节等闲消。幸有五湖烟浪②,一船风月,会须归去老渔樵。

【注】①阳乌:太阳。神话传说中在太阳里有三足乌,故以阳乌为太阳的代称。②五湖烟浪,用春秋时范蠡与西施之事。吴越争霸,相传越灭吴后,灭吴有功的范蠡挂冠归隐,携西施泛游五湖。

24.下面对这首词的赏析,不正确的一项是( )

A.下片第二句中,“云泉”“尘土”“壮节”分别喻指“山水之乐”“官场”“理想抱负”,表现了词人热衷于仕途的进取与世俗的享乐。

B.词的上片,词人用工笔描画出深秋深夜特有的景象,刻画出一个深秋寒夜兼程奔波的行客,表现了行役的辛苦与人生的坎坷。

C.本词开篇点明时令——深秋、夜阑,交代了地点——西郊、陌上,并连用“肃”和“凉”两字,营造了寒冷萧瑟的凄清氛围。

D.本词上片写景,下片抒情;写景细致生动,抒情深挚哀沉。其题材由柳词以往的春女善怀转变为秋士易感,拓展了柳词的表现领域。

25.请结合全词简要赏析“幸有五湖烟浪,一船风月,会须归去老渔樵”的意蕴。

阅读下面这首宋词,完成下面小题。

小重山·春到长门春草青

李清照

春到长门①春草青,江梅些子破,未开匀。碧云②笼碾玉成尘,留晓梦,惊破一瓯春。花影压重门,疏帘铺淡月,好黄昏。二年三度负东君,归来也,著意过今春。

【注】①长门:西汉时期的宫殿名。汉武帝的陈皇后因妒失宠,打入长门宫。②碧云:指茶团、茶饼。宋代的茶叶大都制成团状,饮用时要碾碎再煮。

26.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.开篇三句所描绘的春草青青、梅花破苞吐蕊却未遍开的景象,具有鲜明的时令特点。

B.“碧云”三句写词人将茶团碾碎煎煮,一杯春茶让她从梦中清醒过来,富有生活气息。

C.“压”“铺”用字精妙,“压”写出花的繁盛之状,“铺”表现了月光的映照之效。

D.本词上片侧重写春晨,含蓄蕴藉,情意深微;下片侧重写春思,以景结情,韵味无穷。

27.本词与《醉花阴》(薄雾浓云愁永昼)均为李清照的作品,请结合具体内容简要分析两首词情感的异同。

答案与解析

1.B 2.①秦观词用回肠、金炉、篆香、黛蛾、危楼、飞鸿等意象(翻译亦可),借景(物)抒情,营造出冷落凄清的意境,描绘了女子独倚高楼、遥望远方的画面,表达出女主人公独处怀人的孤寂苦闷情绪。

【解析】1.本题考查对词的鉴赏的能力。

B项,“秦观词下片写独倚高楼的女子读着远人的书信”错误,原词“过尽飞鸿字字愁”意思为“眼看着一队队排成一字形飞过长空的鸿雁,似乎是一个个愁字”,因此“字字”指雁字,而非书信的字句。

故选B。

2.本题考查对词的意境(景物形象)赏析的能力。

注意结合诗中的主要意象描绘画面,然后概括意境特征,一般为“通过……等景物,描绘出一幅……。”(意境特征)+时令+地点图景。最后概括情感。

本词的译文为“远隔天涯旧恨绵绵,凄凄凉凉孤独度日无人问讯。要想了解我内心的痛苦吗?请看金炉中寸寸断尽的篆香!长眉总是紧锁,任凭春风劲吹也不能使他舒展。困倦地倚靠高楼栏杆,看那高飞的雁行,字字都是愁。”

根据整体词作呈现的内容可以看出,本词的核心为“愁”,秦观用“回肠”“金炉”“篆香”“黛蛾”“危楼”“飞鸿”等意象,描绘了一副悲凉凄清的独倚高楼的画面,营造了冷落凄清的意境。

首句,彼此分离天各一方,别愁离恨之长。次句,无人对语,独居高楼,感到凄凉。“欲见”两句,写怀情人之切,“回肠”写内心之痛。表达了对远方情人的思念更加迫切,相见的欲望更加强烈。“黛蛾”两句写这位女子从冬到春愁眉难展的情状。由于别恨难消,故存于心头而现于眉梢,以致常是愁眉紧锁,尽管春天来临,“东风”劲吹,具有神奇伟大的东风,吹绿了大地江岸,吹开了百花吐艳。但无论怎样吹拂,也吹不展她的一双愁眉。因此全诗表达出女主人公独处怀人的孤寂苦闷情绪。

3.A 4.①写景都是从大处着笔,写得大气磅礴,境界宏阔。②巧用修辞,秦词“激浪飞珠溅雪”,苏词“卷起千堆雪”都运用了比喻,把浪花比作雪,形象生动。③将写景、抒情融为一体(情景交融),两词都借阔大之景抒发旷达之情。

【解析】3.本题考查学生对诗歌的综合理解和赏析能力。

A.“借以突出长江千回万折的磅礴气势”分析错误。这两句都是写小孤山的,“当住中流万折”,突出的不是长江,而是小孤山的高峻挺拔。

故选A。

4.本题考查学生对诗歌景物形象及写作手法的鉴赏能力。

写景都是从大处着笔,写得大气磅礴,境界宏阔。本词壮思逸飞,境界开阔,是秦观词中少有的豪放之作。上阕第一句,先写长江的水势,“滚滚”“激浪”来形容水流湍急,第二句奇峰突现,一座高峻的山峰,挡住了汹涌的江水。第三句,将此山傲立此处的原因,想象为天公设立,使此山有了中流抵柱的神韵,既表明小孤山这座挺立急流中的山峰是造化的杰作,不可多得,又进一步衬托了小孤山所处环境的凶险,可谓神来之笔。而《赤壁怀古》上阕以描写赤壁矶风起浪涌的自然风景为主,意境开阔博大,感慨隐约深沉。起笔凌云健举,包举有力。将浩荡江流与千古人事并收笔下。“乱石”以下五句是写江水腾涌的壮观景象。其中“穿“、“拍“、“卷“等动词用得形象生动。

巧用修辞。本词“激浪飞珠溅雪”运用比喻手法,把飞溅的浪花比喻为白雪,《赤壁怀古》“卷起千堆雪”也运用比喻,把浪花比喻为白雪,形象生动。

将写景、抒情融为一体(情景交融),两词都借阔大之景抒发旷达之情。本词上阕写长江的磅礴气势,写小孤山的奇峰突起,下阕以两岸群山为衬托,以汹涌江水的退缩烘托小孤山在中流屹立。阔大之景体现旷达之情。苏词上阕咏赤壁,前三句不仅写出了大江的气势,而且把千古英雄人物都概括进来,表达了对英雄的向往之情。“乱”“穿”“惊”“拍”“卷”等词语的运用,精妙独到地勾画了古战场的险要形势,写出了它的雄奇壮丽景象,从而表现了词人不甘沉沦,积极进取,奋发向上的英雄豪迈本色。

5.(1)写了三个阶段的生活感受:“常插梅花醉”写了词人早年陶醉于赏梅;“赢得满衣清泪”写了词人中年在赏梅时伤心流泪;“故应难看梅花”则写了词人晚年没有心思赏梅。

(2)例如:采用了对比的手法,把早年因生活的欢乐闲适而陶醉于赏梅、中年因生活的幽怨而在赏梅时伤心流泪以及晚年因生活的沦落飘零而没有心思赏梅这三个不同阶段的不同感受形成鲜明的对比,表现了词人生活的巨大变化和飘零沦落饱经磨难的忧郁心情。

运用了衬托的手法,上阕写过去,下阕写现在,以昔衬今,表现出当时作者飘零沦落、衰老孤苦的处境和饱经磨难的忧郁心情。(今昔之感和家国之忧)

【详解】(1)本题考查学生评价文学作品的思想内容和作者的观点态度的能力。答题时要注意结合词中标题、注释和词中表情达意的重点句子作答,重点是在自己的答案要包含词中的重点词语,这样就能和给的答案无限接近,还要注意一般词的情感都要求结合词句分析,答题时不要只答出情感而放弃词句。这首词处处跳动着词人生活的脉搏。她早年的欢乐,中年的幽怨,晚年的沦落,在词中都约略可见。饱经沧桑之后,内中许多难言之苦,通过抒写赏梅的不同感受倾诉了出来。词意含蓄蕴藉,感情悲切哀婉。“常插梅花醉”写的是诗人早期的人生时光,展现出一种沉醉于赏梅的兴致,突出内心对梅花的喜爱之情;“赢得满衣清泪”这是词人中年写梅花的具体场景,展示出的是一种伤心流泪的场景,词人这是一种幽怨的人生况味,内心是悲伤的;“故应难看梅花”这是写的晚年观看梅花的景象,此时的词人内心无奈,心情悲戚,感慨良多,已经没有心思赏梅了,突出内心的无奈与伤感。

(2)此题考查学生把握诗歌表现手法的能力。这类题,首先要求学生仔细阅读诗歌,借助诗歌注释及关键意象,充分理解诗歌内容及情感;继而在此基础之上,结合知识储备,具体分析作品所运用的表现手法。诗歌表现手法很多,有:托物言志、借景抒情、寓情于景、直抒胸臆、对比、反衬、烘托渲染、正侧面相结合等。学生要对每一种手法都了解掌握,才能够正确加以分析概括。这首词篇幅虽小,却运用了多种艺术手法。从依次描写赏梅的不同感受看,运用的是对比手法。赏梅而醉、对梅落泪和无心赏梅,三个生活阶段,三种不同感受,形成鲜明的对比,在对比中表现词人生活的巨大变化。从上下两阕的安排看,运用的是衬托的手法,上阕写过去,下阕写现在,但又不是今昔并重,而是以昔衬今,表现出当时作者飘零沦落、衰老孤苦的处境和饱经磨难的忧郁心情。以赏梅寄寓自己的今昔之感和国家之忧,但不是如咏物词之以描写物态双关人事,词语平实而感慨自深,较之《永遇乐 元宵》一首虽有所不及,亦足动人。

【注意】鉴赏诗歌思想情感:

这类题目解答时可从以下几方面入手:①抓显情语。指诗中最生动传神的、最能体现作者思想观点和情感态度的词语,一般是动词或形容词;最能概括诗歌思想内容或感情的句子,一般是抒情性或议论性的句子。②分析景语。鉴赏古代诗歌,把握情感态度,应注意按照“意象→意境→诗情”的思路去揣摩。③结合注解,了解作者的生平、思想和创作风格。要注意平时积累一些诗人的相关材料,特别是对一些影响大、在文学史上的地位重要的作家诗人更要留心。当然考试中对不熟悉的作家作品,命题者都要作注,以便于考生把握诗歌的内容。④了解古代诗歌类别和常见的内容,把握诗歌的思想情感。要注意大多数诗歌表达的思想情并非单一,而是丰富复杂的。⑤注意积累古诗中的思想感情常用词语:欢快、愉悦、激动、哀伤、悲愤、沉痛、惜别、依恋、赞美、仰慕、豪迈、迷恋、忧愁、惆怅、寂寞、伤感、孤独、烦闷、恬淡、闲适、欢乐、激愤、坚守节操、忧国忧民等。

诗词赏析:

这首词处处跳动着词人生活的脉搏。她早年的欢乐,中年的幽怨,晚年的沦落,在词中都约略可见。饱经沧桑之后,内中许多难言之苦,通过抒写赏梅的不同感受倾诉了出来。词意含蓄蕴藉,感情悲切哀婉。

上片忆旧。分为两层:开头两句回忆早年与赵明诚共赏梅花的生活情景:踏雪寻梅折梅插鬓多么快乐!多么幸福!这“醉”字,不仅是酒醉,更表明女词人为梅花、为爱情、为生活所陶醉。她早年写下的咏梅词《渔家傲》中有句云:“雪里已知春信至,寒梅点缀琼枝腻……共赏金尊沉绿蚁,莫辞醉,此花不与群花比。”可作为“年年雪里,常插梅花醉”的注脚。三四句当写丧偶之后。李清照在抒情时善于将无形的内心感情通过有形的外部动作表现出来,如“倚楼无语理瑶琴”(《浣溪沙》),“更挼残芯,更捻余香,更得些时”(《诉衷情》),“夜阑犹剪烛花弄”(《蝶恋花》)。花还是昔日的花,然而花相似,人不同,物是人非,怎不使人伤心落泪呢?李清照婚后,夫妻志同道合、伉俩相得,生活美满幸福。但是,时常发生的短暂离别使她识尽离愁别苦。在婚后六、七年的时间里,李赵两家相继罹祸,紧接着就开始了长期的“屏居乡里”的生活。生活的坎坷使她屡处忧患,饱尝人世的艰辛。当年那种赏梅的雅兴大减。这两句写的就是词人婚后的这段生活,表现的是一种百无聊赖、忧伤怨恨的情绪。本词中“挼尽”二句,说把梅花揉碎,心情很不好,眼泪把衣襟都湿透了。插梅与挼梅,醉赏梅花与泪洒梅花,前后相比,一喜一悲,反映了不同的生活阶段与不同的心情。

下片伤今。“生华”意为生长白发。词人漂泊天涯,远离故土,年华飞逝,两鬓斑白,与上片第二句所描写的梅花簪发的女性形象遥相对照。三四句又扣住赏梅,以担忧的口吻说出:“看取晚来风势,故应难看梅花。”看取意为看着。晚来风急,恐怕落梅已尽,想赏梅也看不成了。早年青春佳偶,人与梅花相映。中年迭经丧乱,心与梅花共碎。晚年漂泊天涯,不想再看梅花委地飘零。词人南渡后,特别是丈夫去世后更是颠沛流离,沦落漂零。生活的折磨使词人很快变得憔悴苍老,头发稀疏,两鬓花白。词人说:如今虽然赏梅季节又到,可是哪里还有心思去插梅呢?而且看来晚上要刮大风,将难以晴夜赏梅了。而且一夜风霜,明朝梅花就要凋零败落,即使想看也看不成了。

最后的“看取晚来风势,故应难看梅花”,可能还寄托着词人对国事的忧怀。古人常用比兴,以自然现象的风雨、风云,比政治形势。这里的“风势”既是自然的“风势”,也是政治的“风势”,即“国势”。稍后于清照的辛弃疾的《摸鱼儿》“更能消几番风雨,匆匆春又归去”,与此寓意相似,都寄寓着为国势衰颓而担忧的情绪。清照所说“风势”,似乎是暗喻当时极不利的民族斗争形势;“梅花”以比美好事物,“难看梅花”,则是指国家的遭难,而且颇有经受不住之势。在这种情况下,她根本没有赏梅的闲情逸致。身世之苦、国家之难糅合在一起,使词的思想境界为之升华。

这首词篇幅虽小,却运用了多种艺术手法。从依次描写赏梅的不同感受看,运用的是对比手法。赏梅而醉、对梅落泪和无心赏梅,三个生活阶段,三种不同感受,形成鲜明的对比,在对比中表现词人生活的巨大变化。从上下两阕的安排看,运用的是衬托的手法,上阕写过去,下阕写现在,但又不是今昔并重,而是以昔衬今,表现出当时作者飘零沦落、衰老孤苦的处境和饱经磨难的忧郁心情。以赏梅寄寓自己的今昔之感和国家之忧,但不是如咏物词之以描写物态双关人事,词语平实而感慨自深,较之《永遇乐 元宵》一首虽有所不及,亦足动人。

这一首小词,把个人身世与梅花紧紧联系在一起,在梅花上寄托了遭际与情思,构思甚巧而寄托甚深。

6.D 7.①菊花外形与作者因相思而消瘦的体态相近,②而且在菊花品格的传统象征意义上,也酷似作者清高、淡泊的精神,这样的比喻反映了当时作者由于离开丈夫而孤独、愁闷的生活状态和内心情感。③以不求浓丽、自甘素淡的菊花加以自比也反衬出作者不同凡俗的逸韵。

【解析】6.本题考查学生对诗词综合赏析能力。解答此类题目,首先要审题,即明确题干的要求,然后要注意了解诗歌的创作背景,参看注释,逐句翻译诗句,接着把握诗歌的意象,分析诗歌营造了什么样的意境,领悟作者表达了怎么样的思想情感,思考诗歌中运用了哪些表现手法,再对照选项一一确认,得出答案。

D项,“属于虚写之笔”错,“莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦”不是虚写,应为“实写”。

故选D。

7.此题考查鉴赏诗歌语言的能力。具体考查赏析本词最后一句“人比黄花瘦”。解答此类试题,答题模式:采用了……的表现手法(或修辞方法),生动形象地写出了……的……特点,表达了诗人……的情感。

本题分析时可以从以下几步入手:①理解“人比黄花瘦”的意思,帘内的人儿因过度思念身形竟比那黄花还要瘦弱。②看“人比黄花瘦”是否运用了修辞手法,“人比黄花”,可得出类比、反衬的修辞手法。③看“人比黄花瘦”在词中起了什么作用。结构上,“人比黄花瘦”是“莫道不销魂,帘卷西风”的结果;内容上,里,词人巧妙地将思妇与菊花相比,展现出两个叠印的镜头:一边是萧瑟的秋风摇撼着羸弱的瘦菊,一边是思妇布满愁云的憔悴面容,情景交融,创设出了一种凄苦绝伦的境界;情感上,思念丈夫的孤独与寂寞的心情。另外同“芙蓉如面柳如眉”“人面桃花相映红”相比,“菊花”意象本身具有清高、淡雅的内涵,更能反衬作者的不同凡俗。

【注意】诗歌鉴赏的选择题,综合考核诗歌的形象、语言、表达技巧和文章的思想内容,每一个选项都是一个考点,几乎涵盖诗歌的所有内容,注意结合全诗进行分析,注意:错误的地方一般有意象的含义不对,手法不准确,手法的解说和艺术效果的分析不对,语言方面主要是风格不正确,内容一般为曲解诗意或只答表层含义,或故意拔高等,一般都存在明显的错误。

8.A 9.“情”至于要用“计”来消除它,其重可知;然而又“无计可消除”。其深可见,其深可见,更可贵的,李清照将“情”说成是一种能运动的有形之物,“才下眉头,却上心头”表现其“情”运动之谜,词人用平常的字眼表现新奇的意境,而且从一“下”一“上”之中还可领略她的万般愁绪,给人以无尽的遐想,表现出词人深婉细腻的风格。

【解析】8.本题考查学生理解诗歌内容,鉴赏诗歌语言、手法的能力。

A.“视觉、触觉”不准确,除了这两种感觉,还有嗅觉,“香残”是嗅觉;“轻轻解开丝罗的裙衣”错误,曲解“轻解罗裳”的意思,所谓“轻解罗裳”是指轻轻地提着丝裙。

故选A。

9.本题考查学生鉴赏诗歌语言的能力。

首先理解“此情无计可消除,才下眉头,却上心头”的意思,意思是“无法排遣的是——这相思,这离愁,刚刚从微蹙的眉间消失,又隐隐地缠绕上了心头”。

然后从手法、用词的角度品味效果。“此情”是指前面“一种相思”“两处闲愁”,是两情的分合与深化,其分合,表明此情是一而二、二而一的,其深化,则诉说此情已由“思”而化为“愁”,“无计可消除”,是说没有办法消除这愁情,因人已分在两处,心已笼罩深愁,此情就当然难以排遣,结果就是“才下眉头,却上心头”了,可以感受到这愁情之深重;“眉头”与“心头”相对应,“才下”与“却上”成起伏,语句结构既十分工整,表现手法也十分巧妙,又与前面另两个同样工巧的四字句“一种相思,两处闲愁”前后衬映,相得益彰。让人可以感受到词人无穷无尽的愁绪。

10.动静结合,以动衬静的特色。词人先写了一系列的静景:傍晚雨停,桐江波静,夜幕来临,舟船帆落;蓼草疏淡如烟,芦苇萧索。然后写了动景:江上渔船飞快地行进,闪烁着灯火回归村落,做到了动静结合。“飞短艇”“载”“归村落”,这些动景更加衬托出环境的静寂。 11.表达了词人厌倦仕途,渴望归隐之情。上片通过写雨后秋夜的疏淡、萧索之景烘托作者凄凉的心情;渔人急于归家,反衬出作者漂泊的孤独和凄苦,表达出作者渴望结束漂泊,怀乡思归的心情。下片写桐江雾浓波染,两岸峰峦如削,这样的自然美景和“区区成底事”的宦途形成了强烈的对比,继而借王粲的诗,表达出自己对游宦生活的厌倦和向往自然的归隐心理。

【解析】10.本题考查学生鉴赏诗歌表达技巧的能力。

题干要求分析“写景上”具有的特点,也就是这首词上片写景方面运用了什么技巧手法。

首先找出上片所写的景,如“暮雨”“长川”“征帆”“岛屿”“蓼烟”“苇风”“短艇”“灯火”“村落”等。

然后结合景物的状态判断所用手法。如“暮雨”是“收”,即雨停;“长川”是“静”,即水面无波;“征帆”是“落”“临岛屿”,即船傍岛而停;“蓼烟疏淡,苇风萧索”是说岸上蓼苇,清烟疏淡,秋风瑟瑟。这几句写傍晚泊船情景,以静态描写为主,写了一系列的静景。然后写了动景:“短艇”是“飞”“归村落”,渔人飞艇,灯火归村,一幅动态的画面呈现在眼前。做到了动静结合。用“飞短艇”载“归村落”,这些动景衬托出环境的静寂,是以动衬静。所以本词上片在写景具有动静结合,以动衬静的特色。答题时,先点出写景上的特色——动静结合,以动衬静,然后结合具体内容进行分析,最后点出动静结合,以动衬静的效果。

11.本题考查学生鉴赏品味诗歌情感的能力。

诗词表达了怎样情感,可以通过对诗词具体内容分析得出。本题,可结合词的上片所写的景物和词的下片中关键语句进行分析理解。词上片一开始“暮雨”三句,雨歇川静,日暮舟泊,即以凄清的气氛笼罩全篇;水蓼和芦苇都是于秋天繁盛开花,可见时间是萧瑟的秋天;雨后的秋夜,更使人感到清冷。“临岛屿”二句,写船傍岛而停,岸上蓼苇,清烟疏淡,秋风瑟瑟。景色的凄凉与词人心境的凄凉是统一的,含有无限哀情。上片下面几句写渔人日暮归家,呈现温暖、动人的生机,把渔人归家的喜悦表现得极具神韵,以此引出“遣行客”“伤漂泊”二句,渔人双桨如飞,回家团聚,而词人却远行在外,单栖独宿,反衬出作者漂泊的孤独和凄苦,表达出作者渴望结束漂泊,怀乡思归的心情。

下片先写江山之美:桐江上空,晨雾浓密,碧波似染,峰峦如削,白鹭飞翔,鱼虾跳跃,生动美丽的景色使词人心情欢娱。但这种欢娱极为短暂,又很快进入低谷,“严陵滩”三字已埋下伏笔,这里以乐景写哀,江山美好,鱼鸟自由,渔人团聚,而词人一年到头都是四海为家,宦游成羁旅,于是“游宦区区成底事”之叹自然从肺腑流出,词人得出的结论是不值得,不如及早归隐,享受大自然和家庭的天伦之乐,表达出词人对游宦生活的厌倦和向往自然的归隐心理。

12.D 13.山上的桂花、湖中的荷花,这两种花是代表杭州的典型景物。柳永在这里以工整的句式,描写了不同季节的两种花,把西湖以至整个杭州最美的特征概括出来,具有震撼人心的艺术力量。所以说“有三秋桂子,十里荷花”这两句确实写得高度凝练。

【分析】12.本题考查学生理解分析实词内容及艺术手法的能力。

D.“反映了市民穷奢极侈的生活”错误,这两句反映出市民的殷富,但“穷奢极侈”的不是市民,应该是反映了达官、贵人、地主、豪商比豪华,赌阔气,穷奢极侈的生活。

故选D。

13.本题考查学生赏析炼句的能力。

这两句词,把本不属于同一时间的两种典型景物放在一起,“十里荷花”是夏季的西湖,“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”;“三秋桂子”是秋季的杭州景色,两样景物打破了时空界限,色香俱全,给人描绘出一幅花团锦簇的杭州风景图,句式工整而高度凝练,点染出杭州之美,震撼人心。

14.AC 15.(1)惜春伤已之愁。暮春时节,落红无数,词人感慨春光已逝,叹惜年华消逝,政治理想破灭。(2)飘零憔悴之愁。词人提货单飘零,离亲别友,内心烦乱,因而产生无以自解的愁苦和悲伤。(3)思念故人之愁。词人感慨政治风云变幻,同僚好友多被贬谪,天各一方,只有满腹愁苦,凄恻哀怨。(4)壮志难酬。“日边清梦断”词人被贬,寓政治理想破灭,对朝廷不敢报有幻想,抒发了壮志难酬之苦。

【解析】14.试题分析:本题考查对原诗内容的理解和分析能力。A应是暮春,“春寒退”,意为春天即将归去。春去也也呼应开篇“春寒退”,此句写的是春光虽好,但已入暮,怎不令人心碎意乱。C“日边”指帝京,京城,参见注释。

15.试题分析:本题考查理解诗歌情感的能力。题干中的“哪些愁”提醒考生情感的多样性,回答的时候可逐句分析,涉及到情感的就写出来。还要注意诗歌中表达情感的显性词语和隐性词语,注意从直接抒情和间接抒情两方面来分析。

上片着重写今日生活情景。首写眼前景致,“水边沙外,城郭春寒退”二句,点明地点、时令,轻轻着笔,朴实自然。紧接着“花影乱,莺声碎”二句,细写春景特色,以“乱”字状花之纷繁,“碎”字表莺声盈耳,用笔尤工,各极其妙,洋溢着对自然的喜爱之情。“飘零”以下四句,忽而由喜转悲,由春景春情转写远谪索居,形体瘦损,不复有以往对酒当歌之情,转折有致,词情哀怨。歇拍“人不见,碧云暮合空相对”二句,人情艳情,孤情凄情,蕴藉含蓄,耐人寻味。

下片抒发由昔而今的生活之情。换头直点昔日西池宴集,以“鸩鹭同飞盖”描写其盛况。比喻形象,用语简明,隐含着不能忘怀的情味。“携手处”以下四句,又由昔而今,由喜而悲,景物依旧,诸友却已飘泊云散。委婉曲折,缠宛凄侧。结尾“春去也,飞红万点愁如海”,再由眼前想到今后。“飞红万点”是春归的自然写照,“愁如海”却新奇绝妙。这两句既是惜春春去,又是对前途的无望。

此词在内容上由春景春情引发,由昔而今由今而昔,由喜而悲,由悲而怨,把政治上的不幸和爱情上的失意融为一体,集中抒发了贬徙之痛,飘零之苦。在艺术上一波三折,一唱三叹,蕴藉含蓄,感人肺腑;以景结情,境界深远,余味无穷。

16.D 17.①拟人,如“纤云弄巧,飞星传恨”,在牛郎织女相会佳期,彩云都来为他们“弄巧”,流星也来为他们“传恨”。为牛郎织女每年一度的相会渲染气氛。②对比,如“一相逢”与“无数”,“久长”与“朝朝暮暮”,表现了牛郎织女的忠贞不渝的爱情。③比喻,如“柔情似水”,形象地写出了牛郎织女相会时温柔缠绵的情意;“佳期如梦”,极言相会时间之短。

【解析】16.本题是综合性考查题目,考查理解分析诗词的内容、手法、语言、情感等的能力,采用了客观选择题的形式。解答此类题目,首先要明确题干的要求,逐句翻译诗词,把握诗词的意象,分析诗词营造了什么样的意境,领悟作者表达了怎么样的思想情感,思考诗词中运用了哪些表现手法,再对照选项一一确认并得出答案。本题要求选出“下面对这首词的赏析,不正确的一项”。

D项,“表达了‘欢娱苦短’之痛以及对朝夕相伴的向往”说法有误。秦观这首词借牛郎织女悲欢离合的故事,歌颂坚贞诚挚的爱情。并表述了作者的爱情观:爱情要经得起长久分离的考验,只要彼此能真诚相爱,即使终年天各一方,也比朝夕相伴的庸俗情趣可贵得多。

故选D。

17.本题考查赏析修辞手法的能力。解答此类题目,首先要翻译诗句,理解诗歌内容,明确所使用的修辞手法;然后结合具体诗句分析是如何使用该修辞手法的;最后体会作者情感或艺术效果。

本词大意是:秋云多变,流星传恨,牛郎织女在七夕渡天河相会。秋风白露在秋天相遇,胜过了人间无数的儿女情长。温柔情感如水,美好时光如梦,不忍回顾各回鹊桥两头的路。如果双方的感情是坚贞不渝的,又何必执著于朝夕相守。首先,词一开始将“纤云”“飞星”当作人来写,轻柔多姿的云彩,变化出许多优美巧妙的图案,那些闪亮的星星仿佛都传递着他们的离愁别恨。紧扣一个“恨”字,为难得的一年一度的相逢营造氛围。其次,词人以富有感彩的议论赞叹道:“金风玉露一相逢,便胜却人间无数!”一对久别的情侣相会的美好一刻,就抵得上人间千遍万遍的相会。这里将牛郎、织女的“一相逢”与人间“无数”的相逢相对比,热情歌颂了一种理想的圣洁而坚贞的爱情。词的结尾句“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮”,将终年天各一方的真诚爱情与朝夕相伴的庸俗情趣进行比较,揭示了爱情的真谛。此外,“柔情似水”中“似水”照应“银汉迢迢”,即景设喻,十分自然。一夕佳期竟然象梦幻一般倏然而逝,才相见又分离,怎不令人心碎!“佳期如梦”的比喻,除言相会时间之短,还写出爱侣相会时的复杂心情。结合以上分析分点作答即可。

18.A 19.①惜春伤己之愁。暮春时节,落红无数,词人感慨春光已逝,叹惜年华消逝,政治理想破灭。②飘零憔悴之愁。词人失意孤单飘零,离亲别友,内心烦乱,因而产生无以自解的愁苦和悲伤。③思念故人之愁。词人感慨政治风云变幻,同僚好友多被贬谪,天各一方,只有满腹愁苦,凄恻哀怨。④壮志难酬。“日边清梦断”词人被贬,寓政治理想破灭,对朝廷不敢抱有幻想,抒发了壮志难酬之苦。

【解析】18.本题考查学生鉴赏诗歌的形象、语言和表达技巧的能力。

A.“早春风光”不正确。“春寒退”意为春天即将归去,结尾的“春去也”也呼应开篇“春寒退”。“飘零”句写暮春时节,乱花飘零,春将离去。可见,写的应是暮春,而不是早春。

故选A。

19.本题考查学生评价诗歌思想内容和情感的能力。

(1)开头四句“水边沙外,城郭春寒退。花影乱,莺声碎”,意思是浅水边,沙洲外,城郊早春的寒气悄然尽退枝头繁花,晴光下的倩影,纷乱坠地,莺声盈耳。在这暮春时节,落红无数,词人感慨春光已逝,叹惜年华消逝,政治理想破灭,表达了诗人惜春伤己之愁。

(2)“飘零疏酒盏,离别宽衣带”,他乡逢春,因景生情,引起词人飘零身世之感。词人受贬远徙,孑然一身,更无酒兴,且种种苦况,使人形影消瘦,衣带渐宽,因而产生无以自解的愁苦和悲伤,表达了诗人飘零憔悴之愁。

(3)“人不见,碧云暮合空相对”,意为同僚好友多被贬谪,天各一方,只有满腹愁苦,凄恻哀怨。表达了词人感慨政治风云变幻,思念故人之愁。

(4)“日边清梦断”词人被贬,寓政治理想破灭,对朝廷不敢抱有幻想,抒发了壮志难酬之苦。

20.BE 21.①寂寞无聊的惆怅。词人所居庭院景象萧条,寂寥无人,倍感凄清,透露出词人惆怅自怜的感慨。②思念亲人的忧愁。丈夫远离,欲寄相思,而信使难逢,只能把思念埋藏在心底,表明词人为离情所苦。③悲时伤春的伤感。寒食时节,垂柳繁花异常美丽, 但因多雨,游赏不成,而花受风雨摧残,透露词人的感伤。④天晴赏春的喜悦。“清露晨流,新桐初引”写晨起时庭院中景色,令人感到盎然生趣,日高烟收的清朗带给词人些许的喜悦。

【解析】20.本题考查学生鉴赏诗歌的形象、语言和表达技巧、评价文章的思想内容和作者的观点态度的基本能力。诗歌鉴赏的选择题综合考核诗歌形象、语言、表达技巧和文章的思想内容,每个选项一个考点,几乎涵盖诗歌的所有内容,注意结合全诗进行分析,注意的错误是意象的含义不对,手法不准确,手法的解说和艺术效果的分析不对,语言方面主要是风格不正确,内容一般为曲解诗意或只答表层含义,或故意拔高等。

B项,“心境发生变化,一扫前愁,别有一番悠闲的欣喜”赏析不恰当,词人诗成酒醒之后,无端愁绪重又袭上心头,“闲”并非悠闲,而是“闲愁”,表现出一种伤春念远情怀;

E项,“实写”赏析不恰当,应是运用鸿雁传书的典故来表达对丈夫无尽的思念,是虚写。

故选BE。

21.本题考查把握诗歌的主旨和情感态度的能力。答题前先要基本读懂诗歌,然后分析诗歌营造的意境,还要结合诗题和注释进行分析,从而把握诗歌表达的情感。词中蕴含词人张阳阳的情感,可以通过对词的具体内容分析得出。本题可以根据对词内容分析和词下注释得出词中蕴含词人怎样的情感。词为春闺独处怀人之作,是词人早期作品。根据注释①和注释②这首词作于诗人南渡之前的一个寒食节,丈夫赵明诚出仕在外。所有首先本词有对亲人的思念之情。开头三句写环境气候,景色萧条。一句“征鸿过尽,万千心事难寄”,道出词人闲愁的原因:自己思念远行的丈夫,“万千心事”却无法捎寄。下阕开头三句,写出词人懒倚栏杆的愁闷情志,又写出她独宿春闺的种种感觉。“不许愁人不起”,写出词人已失去支撑生活的乐趣。“清露”两句转写新春的可爱,因之产生游春心思。结尾两句最为佳妙:天已放晴,却担心是否真晴,那种心有余悸的感觉,表现得极为凄迷。“萧条庭院”句写词人所处的环境,给人以寂寞幽深之感。庭院深深,寂寥无人,令人伤感;兼以细雨斜风,则景象之萧条,心境之凄苦,更觉怆然。一句“重门须闭”,写词人要把门儿关上,实际上她是想关闭心灵的窗户。“宠柳娇花寒食近,种种恼人天气”,这两句由斜风细雨,而想到宠柳娇花,既倾注了对美好事物的关心,也透露出惆怅自怜的感慨。“萧条庭院”句遣辞造句上,也显示了词人独创的才能。“宠柳娇花”是以和易安名句“绿肥红瘦”相比美,以其字少而意深,事熟而句生,足见锤炼功夫。其中可以引申出这么一些意思:春近寒食时节,垂柳繁花,犹得天宠,人来柳阴花下留连玩赏,花与柳便也如宠儿娇女,成为备受人们爱怜的角色。其中又以人之宠爱为主体奈何临近寒食清明这种多雨季节,游赏不成,只好深闭重门,而花受风雨摧残,也“恼人”之列。“险韵诗成,扶头酒醒,别是闲滋味”,由天气、花柳,渐次写到人物。风雨之夕,词人饮酒赋诗,借以排遣愁绪,然而诗成酒醒之后,无端愁绪重又袭上心头,“别是闲滋味”。一“闲”字,将伤春念远情怀,暗暗逗出,耐人寻味。“征鸿过尽”句点上片主旨,是虚写,实际上是用鸿雁传书的典故,暗寓赵明诚走后,词人欲寄相思,而信使难逢。“万千心事”,关它不住,遣它不成,寄也无方,最后还是把它深深地埋藏心底。“楼上几日春寒”句拓开一层,然仍承“万千心事”意脉。连日阴霾,春寒料峭,词人楼头深坐,帘垂四面。“帘垂四面”,是上阕“重门须闭”的进一步发展,既关上重门,又垂下帘幕,则小楼之幽暗可知;楼中人情怀之索寞,亦不言而喻了。“玉阑干慵倚”,刻画词人无聊意绪,而隐隐离情亦其中。征鸿过尽,音信无凭,纵使阑干倚遍,亦复何用。阑干慵倚,楼内寒深,枯坐更加愁闷,于是词人唯有恹恹入睡了。可是又感罗衾不耐春寒,渐渐从梦中惊醒。心事无人可告,唯有托诸梦境;而梦乡新到,又被寒冷唤回。其辗转难眠之意,凄然溢于言表。“不许愁人不起”,多少无可奈何的情绪,都包含这六字之中,词人为离情所折磨而痛苦不堪,又因丈夫外出而实有此情,并非虚构。虚虚实实,感人至深。

【注意】对于诗词情感题,一般的考查方向有二,一是考查情感的体现方式,二是考查情感的内容。一般答题的时候,尽量两者都涉及。对于情感的把握,可以从题材入手,同一类题材往往都表达这类似的情感;可以从抒情议论的句子入手,这些句子是直接表达思想感情的地方;可以从作者和创作背景入手,做到知人论世;可以从题目入手,题目往往交代了诗歌的主要内容,创作的缘由和主要表现的思想感情;可以从景物形象入手,景物形象衬托或烘托诗人的情感或借景抒情;可以从用典入手,典故是将历史和现实对照,含蓄的表达自己的观点、态度和情感。故考生在答题的时候,应先借助题干明确考查的是哪个方面的内容,有无暗示。比如本题中,解答本题,考生要用好注释,如“这首词作于诗人南渡之前,丈夫赵明诚出仕在外”“寒食:节令名,清明节前一天”,然后再通过词的具体内容分析得出词所表达的其他情感。

22.动静结合,以动衬静的特色。词人先写了一系列的静景:傍晚雨停,桐江波静,夜幕来临,舟船帆落;蓼草疏淡如烟,芦苇萧索。然后写了动景:江上渔船飞快地行进,闪烁着灯火回归村落,做到了动静结合。“飞短艇”“载”“归村落”,这些动景更加衬托出环境的静寂。 23.表达了词人厌倦仕途,渴望归隐之情。上片通过写雨后秋夜的疏淡、萧索之景烘托作者凄凉的心情;渔人急于归家,反衬出作者漂泊的孤独和凄苦,表达出作者渴望结束漂泊,怀乡思归的心情。下片写桐江雾浓波染,两岸峰峦如削,这样的自然美景和“区区成底事”的宦途形成了强烈的对比,继而借王粲的诗,表达出自己对游宦生活的厌倦和向往自然的归隐心理。

【解析】22.此题考查鉴赏诗歌表达技巧的能力。诗歌的技巧主要包括表现手法、抒情手法、描写手法以及修辞手法。描写手法包括:(1)衬托,分正衬和反衬。反衬又有动静衬、声寂衬、乐景衬哀情、哀景衬乐情;(2)联想和想像 (又叫虚实结合);(3)对比;(4)白描。修辞手法包括:比喻、拟人、夸张、双关、用典,此外还有设问、反问、借代、对偶等。表现手法主要有渲染、烘托等。抒情手法主要有直抒胸臆、借景抒情、托物言志等。答题步骤:准确指出用了何种手法,结合诗句阐释为什么是用了这种手法,此手法有效传达出诗人怎样的感情。本次翻译:傍晚的落雨刚刚停止,桐江一片寂静,远征的航船在夜幕中靠岸停泊。对面的岛屿上,水蓼稀疏雾霭寒凉,秋风吹拂芦苇萧索作响。多少渔人行驶着小船,却只见船上的灯火飞快地回归村落。对此令我思念起回归的路程,对漂泊生活产生了厌倦而忧伤的情绪。桐江景色美丽,雾霭漠漠密布,好似浸入了水波之中,山峰如刀削一般,白鹭和鱼儿围绕严陵濑飞翔和跳跃。游宦生涯跋涉辛苦一事无成,何况早就有归隐云山泉石的心愿。回归吧,羡慕渊明的躬耕田园,厌倦仲宣的从军艰苦。“暮雨”三句,雨歇川静,日暮舟泊,即以凄清的气氛笼罩全篇。水蓼和芦苇都是于秋天繁盛开花,可见时间是萧瑟的秋天;雨后的秋夜,更使人感到清冷。“临岛屿”二句,写船傍岛而停,岸上蓼苇,清烟疏淡,秋风瑟瑟。景色的凄凉与词人心境的凄凉是统一的,含有无限哀情。这几句写傍晚泊船情景,以静态描写为主。至“几许”以下,词人笔调突然一扬,由静态变为动态,写渔人飞艇,灯火归林,一幅动态的画面呈现在眼前,日暮归家,温暖、动人的生机腾然而起。这里以动景反衬上面的静景,反使词人所处的环境显得更加静寂。一个“飞”字和一个“尽”字,把渔人归家的喜悦表现得极具神韵,又同时从反面引出“遣行客”、“伤漂泊”二句,渔人双桨如飞,回家团聚,而词人却远行在外,单栖独宿,触动归思。

23.本题考查把握诗歌情感态度的能力。答情感题,不仅要借助诗词的字、词、句和所用意象来分析诗歌的感情,还要联系作者的写作背景和准确理解所用典故等,进行综合解读。《满江红·暮雨初收》词的上片分为两段,前半段写傍晚雨后萧瑟之情,后半段写渔人归家之景,反抒词人归思之情;下片写桐江一带的奇山异水,引发词人倦于游宦的心绪及渴望归隐的愿望。整首词抒发了词人对游宦生涯的厌倦和对归隐生活的向往之情。“暮雨初收,长川静,征帆夜落。临岛屿,蓼烟疏淡,苇风萧索”“遣行客、当此念回程,伤漂泊”写傍晚雨后萧瑟之情,后半段写渔人归家之景,反抒词人归思之情;“桐江好”六句,句短调促,对仗工整,语意连贯,一气呵成,先写江山之美。美好的河山扫尽了昨夜的忧愁,桐江上空,晨雾浓密,碧波似染,峰峦如削,白鹭飞翔,鱼虾跳跃,生动美丽的景色使词人心情欢娱。从感情线索上看,这里又是一扬。但因为词人情绪总的基调是愁苦的,欢娱极为短暂,又很快进入低谷,“严陵滩”三字已埋下伏笔,这里以乐景写哀,江山美好,鱼鸟自由,渔人团聚,而词人一年到头都是四海为家,宦游成羁旅,于是“游宦区区成底事”之叹自然从肺腑流出,词人得出的结论是不值得,不如及早归隐,享受大自然和家庭的天伦之乐。

【注意】古典诗歌的作者在他们的作品中表达情感、主张、观点和态度时,直白张扬(或开门见山,或卒章显志)的少,含蓄隐晦(或借景抒情,或托物言志)的多。因此,正确评价作品的思想内容和作者的观点态度,必须多管齐下,准确理解、仔细分析,做出全方位、多角度的解读。首先,熟悉形象的符号意义。

24.A 25.①幸有大自然的“五湖烟浪”,可以载着一船风月,归入其中终老过着渔樵 的闲适生活。②诗人用“五湖烟浪”、“一船风月”来借代闲适自在的隐居生活,并借 用范蠡和西施归隐的典故,表达自己归隐之志。③“幸有”写出来诗人仕途不顺后对 仕途的厌倦,而“会须”二字强调着词人此刻的归隐的决心。

【解析】24.本题属于综合考查题考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握的能力。解答此题既要对诗歌进行整体的把握,又要对诗歌的局部进行恰当的分析。在理解每一个选项时,要仔细分析选项中赏析的每一个重点,对诗歌的内容、情感、主题、意象、意境等进行分析概括。

A项,“热衷于仕途的进取与世俗的享乐”错,应为“人生无奈的感叹”。

故选A。

25.本题考查考生把握诗歌思想感情的能力。赏析诗歌所表达的思想感情,要善于抓住带感彩的关键词语,还应该联系作者的生平遭遇及诗歌的创作背景来考虑,即我们平时所说的要“知人论世”。

分析诗歌内容和思想情感。读懂全诗,精读下片中的“幸有五湖烟浪,一船风月,会须归去老渔樵”句,根据具体诗句赏析其意蕴。该诗句是本词下片中的最后一句,首先要理解该诗句的字面意思,然后结合注释赏析。答题分三步走:第一步,指出运用了哪种手法。第二步,分析怎样运用了这种手法。第三步,简析这种手法在塑造形象和表情达意中作用。读懂全词,词的上片以“向深秋,雨馀爽气肃西郊”开篇,既点明时令已是深秋时分,深秋雨后给人带来的寒冷和肃杀的感觉。夜已阑珊,词人走在小路上,凉风吹进衣襟两袖,其寒更甚,词人的辛苦与辛酸已暗含其中。抬头而望,天边挂着几点残星,还有一颗正在陨落的流星,带着闪烁的光芒,在树林那边沉没了。这时,破晓的鸡声已经唱过,山那边隐隐有旭日的光影,于是,渐渐可以分辨出山中漫长而崎岖的小路。过片以六句,先是两组四字对句,紧接一个反诘“毕竟成何事”,再以“漫相高”的感叹句结住,把自己追求仕途而徒耗年华的悲慨深切地吐露出来。接着词人自责自问后继以自悔:自己丢弃了山水之乐,流连于仕途,而当年那些伟大的理想和抱负,就这么随随便便地消磨殆尽了。自悔之后,“幸有”大自然的“五湖烟浪”,可以载着“一船风月”,归入其中终老过着“渔樵”的生活。“幸有”写出来诗人仕途不顺后对仕途的厌倦,而“会须”二字强调着词人此刻归隐的决心。结合注释二理解“五湖烟浪”、“一船风月”时用来借代闲适自在的隐居生活,并借用范蠡和西施归隐的典故,表达自己归隐之志。柳永的青年与中年,热衷于仕途的取进与世俗的享乐,并不曾真正归隐过。此时,由于仕途蹭蹬而生厌倦与反思之后,抒写归隐之志。分析本诗句的意蕴,要回答出“幸有”、“五湖烟浪”、“一船风月”、“渔樵”等关键词语的深意。

【注意】分析诗歌中某一诗句的意蕴,即结合诗句内容分析心境,就是理解诗歌所表现的生活内容,把握其情感基调,分析其社会意义,评判其深层内涵;对古代诗歌中流露出来的复杂情感,能站在一定的高度进行客观具体的分析评价。可以从以下几方面思考一是重视诗中哪些诗句带有明显、强烈的感彩词语;二是诗中描述图景,与作者情感的关系。即抓住诗句中的众多意象,渲染了意境怎样的特点;三是关注注释暗示信息。解析诗句一般分三步走:第一步,指出诗句运用的表达技巧;第二步,结合诗句具体内容分析诗人是如何运用该表达技巧的;第三步,指出诗人在诗句中运用该表达技巧表达了什么情感,或者有什么表达效果。

26.D 27.同:两首词均抒发了对丈夫的思念之情。异:本词抒发了对春日景象的喜爱之情,同时洋溢着对丈夫归家的期待与喜悦之情;《醉花阴》一词主要表现了词人的孤寂落寞之情。

【分析】26.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

D.“下片侧重写春思”错。词的下片承“晓梦”而转入对“黄昏”景象的描绘,还是通过写景,侧重表现春日黄昏的美好。统观全词,上下两片,一早一晚,布局精严。虽然每一片都是由景及人,但通篇读来词意层层递进,情感节节发展。上一片如花含苞,味之无穷;下一片如百花竞放,感情浓烈。两相映照,足见她对丈夫的爱之深,思之切。

故选D。

27.本题考查学生学生评价诗歌思想内容和情感的能力。

二者都是表达了对丈夫的思念之情。

《小重山·春到长门春草青》以惜春为抒情线索。寓情于景,借景抒情,塑造了一个感情丰富而专注的女主人公形象。作品的开头描绘出初春好景象:“春到长门春草青,江梅些子破,未开匀。”词人寥寥数笔,就勾勒出一派新春景象,显示了春天的勃勃生机,为全词定下了基调。“春到长门春草青”,一句连用两个“春”字,描摹出春天一到,春草即刻舒展身姿的情态,给人以春风拂面的快感。不仅写出了春的神奇,还借春草在经历了寒冬之后对春天的渴盼,暗示女词人回到丈夫身边的无限快感。

《醉花阴》 这首词是作者婚后所作,通过描述作者重阳节把酒赏菊的情景,烘托了一种凄凉寂寥的氛围,表达了作者思念丈夫的孤独与寂寞的心情。“薄雾浓云愁永昼”,这一天从早到晚,天空都是布满着“薄雾浓云”,这种阴沉沉的天气最使人感到愁闷难捱。外面天气不佳,只好待在屋里。永昼,一般用来形容夏天的白昼,这首词写的是重阳,即农历九月九日,已到秋季时令,白昼越来越短,还说“永昼”,这只是词人的一种心理感觉。时间对于欢乐与愁苦的心境分别具有相对的意义,在欢乐中时间流逝得快,在愁苦中则感到时间的步履是那样缓慢。一个人若对“薄雾浓云”特别敏感,担心白天总也过不完,那么,她的心境定然不舒畅。李清照结婚不久,就与相爱至深的丈夫赵明诚分离两地,这时她正独守空房,怪不得感到日长难捱了。这里虽然没有直抒离愁,但仍可透过这层灰蒙蒙的“薄雾浓云”,窥见女词人的内心苦闷。