2024沪粤版八年级物理上学期单元测试卷--第二章声音与环境测试卷(有答案)

文档属性

| 名称 | 2024沪粤版八年级物理上学期单元测试卷--第二章声音与环境测试卷(有答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 沪粤版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-10-05 21:18:31 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2024沪粤版八年级物理上学期单元测试卷

第二章 声音与环境

一、填空题(每空2分,共36分)

1.古诗《鹿柴》中有“空山不见人,但闻人语响”,诗人听到的人说话的声音是由人的声带 产生的.

2.德国音乐家贝多芬晚年完全失聪,据说他将硬棒的一端咬在牙齿间,另一端顶在钢琴上,通过硬棒来“听”钢琴的声音,这说明 (选填“气体”“固体”或“液体”)可以传声.海上的渔民利用诱鱼器发出的特殊声音诱鱼,这说明 (选填“气体”“固体”或“液体”)可以传声,声音在这种介质中的传播速度比在空气中的 (选填“快”或“慢”).

3.“言语不喧哗”提醒大家要控制声音的 ;男低音歌唱家声音“低沉浑厚”指声音的 低.(均选填“音调”“响度”或“音色”)

4.蝴蝶飞行时,翅膀每分钟振动约300次,所发出声音的频率约为 Hz,这个声音属于 (选填“超声波”“次声波”或“可听声”), (选填“能”或“不能”)在空气中传播.

5.如图所示,将正在发声的音叉紧靠悬挂在细线上的轻质小球,小球被多次弹开,随着声音响度的减小,小球被弹开的距离越来越 (选填“大”或“小”),这说明声音的响度与发声体的 有关.

6.在小小音乐会上,有同学在8个相同的玻璃瓶中灌入不同高度的水制成了“水瓶琴”.如图所示,用相同的力敲打玻璃瓶时,水越 (选填“多”或“少”),发出声音的音调越高.用嘴对着瓶口吹气时,水越 (选填“多”或“少”),发出声音的音调越高.

7.类比是一种重要的思维方法,某同学将控制新冠病毒传播与噪声控制类比:感染者戴口罩相当于噪声控制中的在 处减弱噪声,健康人群戴口罩可以类比为噪声控制中的在 处减弱噪声.

8.如图所示,交警正利用某种速度测定器来探测公路上的汽车是否超速,该仪器是利用 (选填“超声波”“次声波”或“可听声”)的相关原理工作的;科学家已成功研制一种叫“水母耳”的风暴预测仪,用来接收 (选填“超声波”“次声波”或“可听声”),从而预报海上风暴,这种声音的频率 (选填“高于”或“低于”)人耳的听觉频率范围.

二、选择题(每小题3分,共30分.多选题每小题至少有2个选项符合题意,全部选择正确得3分,选择正确但不全得1分,有错选的不得分)

9.如图是利用无人机携带喇叭进行空中呼喊或转达指令的场景.下列关于“喇叭声”的说法正确的是 ( )

A.不是由振动产生的

B.通过空气传播到人们耳中

C.在空气中的传播速度是3×108 m/s

D.一定属于噪声

10.为探究声音的响度与振幅的关系,小明设计的下列四个实验中能够达到探究目的的是 ( )

A.将点燃的蜡烛放在正在发声的扬声器前,烛焰会随之摆动 B.用力吹一根细管并将它不断剪短,声音的音调逐渐变高

C.使鼓发出不同响度的声音,观察鼓面上纸屑跳动的情况 D.将发声的音叉插入水中,水花四溅

11.中华文化博大精深,在古诗词中蕴含着丰富的声学知识,下列有关解释正确的是( )

A.“不敢高声语,恐惊天上人”——“高”是指声音的音调高

B.“柴门闻犬吠,风雪夜归人”——声音可以传递能量

C.“忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发”——琵琶声是由琵琶弦振动产生的

D.“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”——人们是通过音调辨别出钟声的

12.右图为某种声音的波形图,下列各图为四种发声器发出声音的波形图,那么右图的声音可能发自下列各图中的哪一种发声器 ( )

A B C D

13.如图所示,监测器测得同一声源发出的甲、乙两声音的特性如下表.甲、乙相比 ( )

声音 声音强弱的等级/dB 频率/Hz

甲 70 1 100

乙 110 700

A.乙声音音调较高

B.甲声音响度较大

C.声源在发甲声音时振动幅度较大

D.声源在发乙声音时每秒振动的次数较少

14.在学校、医院或科研部门附近,经常有如图所示的禁止鸣笛的标志,通过禁止鸣笛减少噪声污染.下列措施中,与这种控制噪声的方法相同的是 ( )

A.在教室周围多植树

B.参加会议时手机调成静音

C.上课时关闭教室的门窗

D.学生戴上防噪声耳罩

15.下列说法不正确的是 ( )

A.在建筑方面,设计、建造大礼堂时,必须把回声现象作为重要因素加以考虑

B.演奏吉他时,表演者常要调节弦的松紧程度,其目的在于调节弦发声时的音调

C.超声波有很强的穿透能力,而次声波能量很小,破坏力不大

D.医生利用B超给病人检查身体,说明超声波可以传递信息

16.科学家切断番茄植株的茎,用人耳倾听,发现没有引起听觉.但在靠近茎的切口处放置录音机录音,然后用超大音量、超低速度播放,居然能清晰地听到“尖叫”声.这说明,番茄植株遭受伤害后,会发出 ( )

A.响度很小的超声 B.响度很大的超声

C.响度很小的次声 D.响度很大的次声

17.如图所示是智能机器人“小艾”,它可以与人讲话交流,下列说法正确的是( )

A.“小艾”发出的声音是由人的声带振动产生的

B.人和“小艾”发出的声音的音色不同,所以能够区别出来

C.有时对着“小艾”用很小的音量说话时,它没有反应,说明需要发出频率足够高的声音才能使“小艾”接收到声音信号

D.你发出的声音和“小艾”发出的声音都是通过空气传到其他人的耳朵中的,但传播速度各不相同

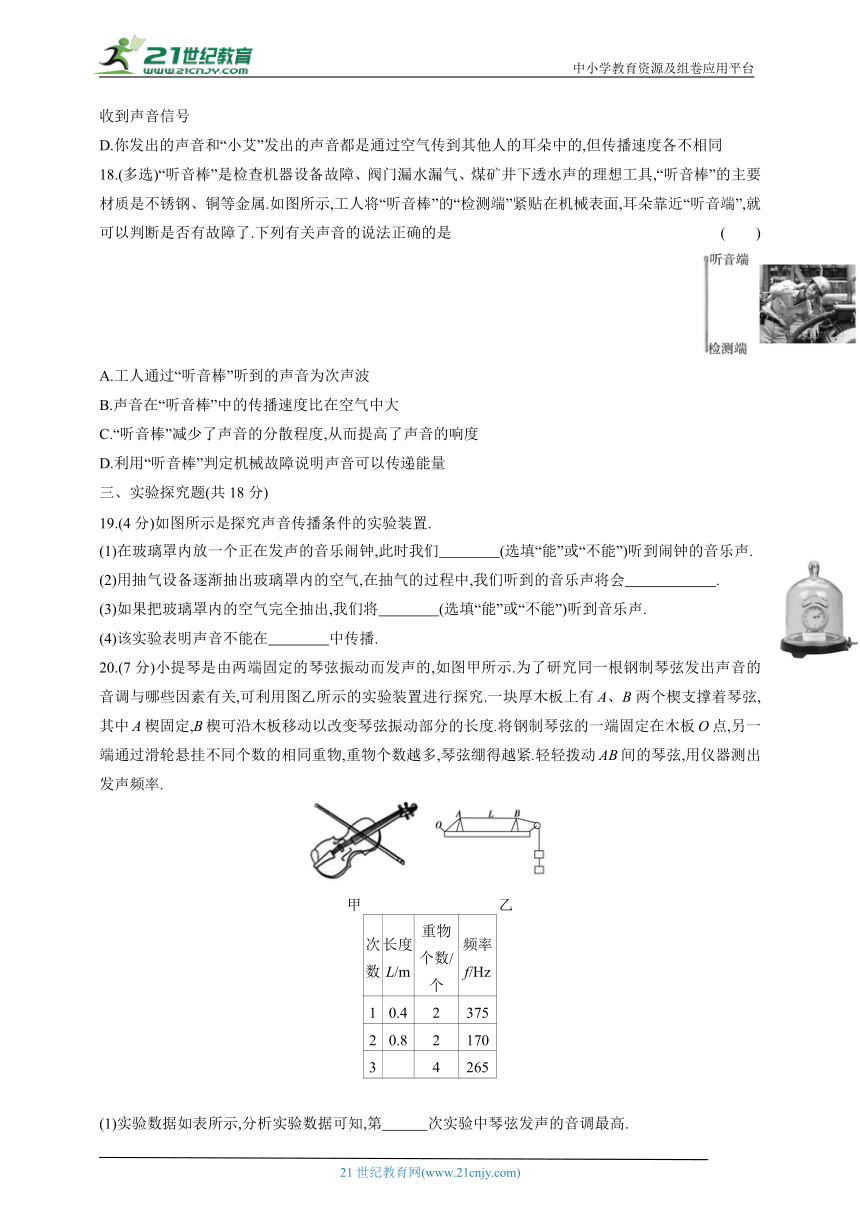

18.(多选)“听音棒”是检查机器设备故障、阀门漏水漏气、煤矿井下透水声的理想工具,“听音棒”的主要材质是不锈钢、铜等金属.如图所示,工人将“听音棒”的“检测端”紧贴在机械表面,耳朵靠近“听音端”,就可以判断是否有故障了.下列有关声音的说法正确的是 ( )

A.工人通过“听音棒”听到的声音为次声波

B.声音在“听音棒”中的传播速度比在空气中大

C.“听音棒”减少了声音的分散程度,从而提高了声音的响度

D.利用“听音棒”判定机械故障说明声音可以传递能量

三、实验探究题(共18分)

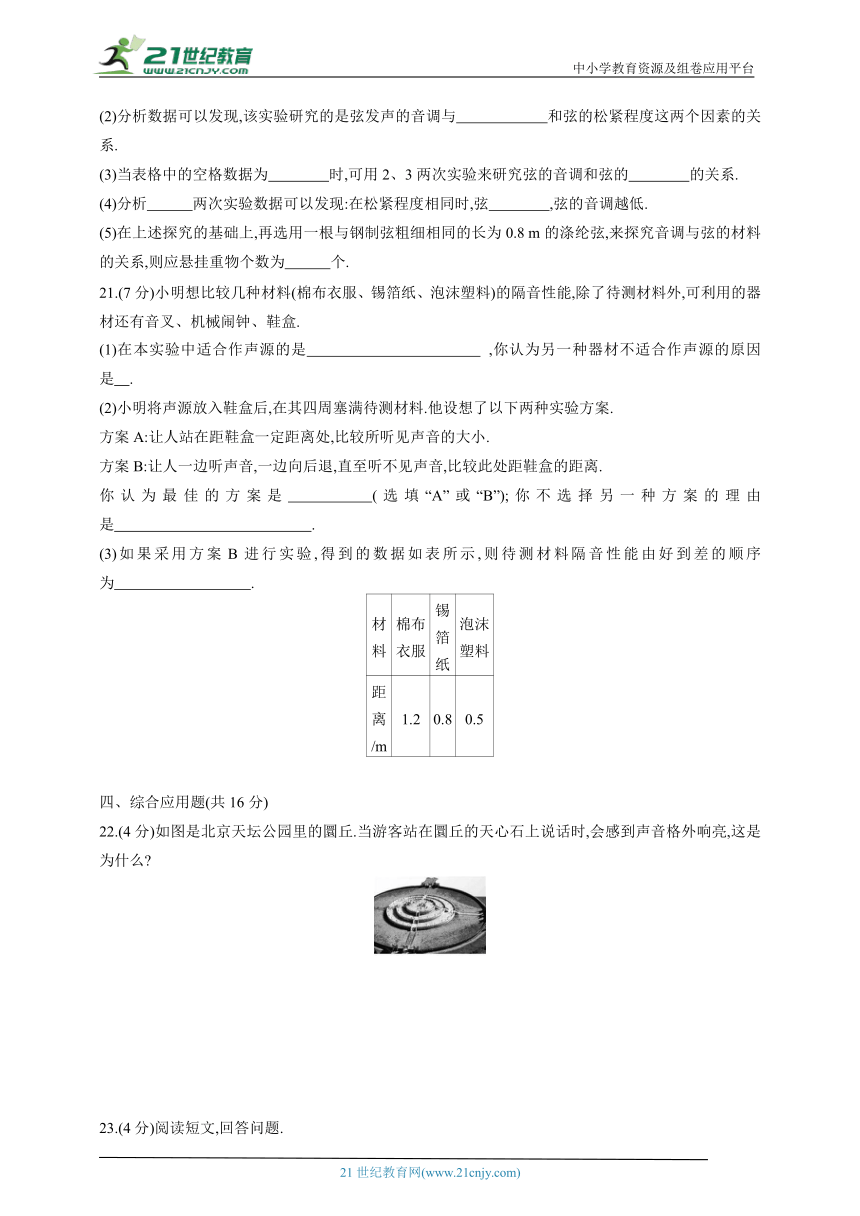

19.(4分)如图所示是探究声音传播条件的实验装置.

(1)在玻璃罩内放一个正在发声的音乐闹钟,此时我们 (选填“能”或“不能”)听到闹钟的音乐声.

(2)用抽气设备逐渐抽出玻璃罩内的空气,在抽气的过程中,我们听到的音乐声将会 .

(3)如果把玻璃罩内的空气完全抽出,我们将 (选填“能”或“不能”)听到音乐声.

(4)该实验表明声音不能在 中传播.

20.(7分)小提琴是由两端固定的琴弦振动而发声的,如图甲所示.为了研究同一根钢制琴弦发出声音的音调与哪些因素有关,可利用图乙所示的实验装置进行探究.一块厚木板上有A、B两个楔支撑着琴弦,其中A楔固定,B楔可沿木板移动以改变琴弦振动部分的长度.将钢制琴弦的一端固定在木板O点,另一端通过滑轮悬挂不同个数的相同重物,重物个数越多,琴弦绷得越紧.轻轻拨动AB间的琴弦,用仪器测出发声频率.

甲 乙

次数 长度L/m 重物个数/个 频率f/Hz

1 0.4 2 375

2 0.8 2 170

3 4 265

(1)实验数据如表所示,分析实验数据可知,第 次实验中琴弦发声的音调最高.

(2)分析数据可以发现,该实验研究的是弦发声的音调与 和弦的松紧程度这两个因素的关系.

(3)当表格中的空格数据为 时,可用2、3两次实验来研究弦的音调和弦的 的关系.

(4)分析 两次实验数据可以发现:在松紧程度相同时,弦 ,弦的音调越低.

(5)在上述探究的基础上,再选用一根与钢制弦粗细相同的长为0.8 m的涤纶弦,来探究音调与弦的材料的关系,则应悬挂重物个数为 个.

21.(7分)小明想比较几种材料(棉布衣服、锡箔纸、泡沫塑料)的隔音性能,除了待测材料外,可利用的器材还有音叉、机械闹钟、鞋盒.

(1)在本实验中适合作声源的是 ,你认为另一种器材不适合作声源的原因是 .

(2)小明将声源放入鞋盒后,在其四周塞满待测材料.他设想了以下两种实验方案.

方案A:让人站在距鞋盒一定距离处,比较所听见声音的大小.

方案B:让人一边听声音,一边向后退,直至听不见声音,比较此处距鞋盒的距离.

你认为最佳的方案是 (选填“A”或“B”);你不选择另一种方案的理由是 .

(3)如果采用方案B进行实验,得到的数据如表所示,则待测材料隔音性能由好到差的顺序为 .

材料 棉布衣服 锡箔纸 泡沫塑料

距离/m 1.2 0.8 0.5

四、综合应用题(共16分)

22.(4分)如图是北京天坛公园里的圜丘.当游客站在圜丘的天心石上说话时,会感到声音格外响亮,这是为什么

23.(4分)阅读短文,回答问题.

雪花落水也有声

人们发现,在下雨的时候,水下声呐工作效果不好,有噪声干扰.科学家们猜想,这些声音可能不是雨滴撞击水面发出的,而是含在雨滴中的气泡发出的.他们利用每秒可拍摄1 000张照片的水下摄影机拍摄发现,下雨时水中确实会产生气泡,这些气泡不断地收缩、膨胀、振动.下雨时产生的噪声的频率和衰减情况与气泡的振动情况一致,而且大气泡振动产生低频声波,小气泡振动产生高频声波.

雨滴落在水面上能发出声音,雪花落水也能发声吗 船上的渔民反映,在下雪时他们装在船底的声呐也常常受到干扰,探测不到鱼群.经过实验,科学家发现雪花落水时也产生气泡,同样,这些气泡也振动,从而发出声波.雪花落水发出的声波频率在50 000 Hz到2×105 Hz,高于人们能听到的声波频率.但是,海里的鲸鱼能听到雪花落水所产生的声响,并且这些声响令鲸鱼异常烦躁.

其实,无论是人们打水漂时所听到的细微声响,还是瀑布的隆隆震响,都不是(或主要不是)来自石块及岩石与水的碰撞,而是由于气泡的振动.

(1)雨滴落水发声时的声源是 .

(2)在探究雨滴落水产生声音的过程中,包含以下步骤,请你把它们按正确的顺序排列起来 (填序号).

a.归纳分析 b.进行实验

c.提出假设 d.得出结论

(3)雪花落水发出的声波属于 (选填“超声波”或“次声波”).

(4)雪花落水发出的声音对人来讲不是噪声,站在鲸鱼的角度看 (选填“是”或“不是”)噪声.

24.(8分)一辆汽车以某一速度正对山崖匀速行驶,司机在距山崖355 m处鸣笛后2 s听到回声.已知声音在空气中的传播速度是340 m/s,求:

(1)从司机鸣笛到听到回声,声音传播的距离s1;

(2)司机听到回声时距山崖的距离s2;

(3)汽车的速度v.

第二章 声音与环境

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

B C C A D B C A B BC

1.振动

2.固体 液体 快

【解析】贝多芬通过硬棒“听”钢琴的声音,说明硬棒、牙齿等固体可以传声.诱鱼器发出的特殊声音通过海水传播到鱼的听觉器官,鱼听到后就被吸引过来,这说明液体(或海水)能传声.一般情况下,声音在固体中传播速度最快,在液体中较快,在气体中最慢.

3.响度 音调

4.5 次声波 能

【解析】蝴蝶翅膀振动的频率为 Hz=5 Hz.

5.小 振幅

6.少 多

7.声源 人耳

【解析】感染者戴口罩可以防止感染者携带的病毒通过飞沫传播出去,这是控制传染源,相当于噪声控制中的在声源处减弱噪声.健康人群戴口罩可以降低病毒的感染率,防止病毒侵入人体,相当于噪声控制中的在人耳处减弱噪声.

8.超声波 次声波 低于

【解析】速度测定器利用超声波来确定公路上的汽车是否超速;海上风暴发出的是次声波,所以风暴预测仪接收的是次声波,这种声音的频率低于人耳的听觉频率范围,人耳不能听到.

9.B 声音是由物体的振动产生的,A错误;声音在15 ℃的空气中的传播速度为340 m/s,C错误;“喇叭声”是为了传达信息,故“喇叭声”不是噪声,D错误.故选B.

10.C A中实验说明声音能够传递能量;B中实验探究的是音调的高低与振动频率的关系;C中实验是通过观察纸屑跳动的情况来探究声音的响度与振幅的关系;D中实验说明发声的物体在振动.故选C.

物理实验中经常用到转换法,即将不易直接观察的细微的现象转换成形象、直观的现象.本题中选项A、C、D都用到了这种方法.

11.C “不敢高声语,恐惊天上人”中的“高”指的是声音的响度大,而不是音调高,故A错误;“柴门闻犬吠,风雪夜归人”,说明声音能够传递信息,故B错误;“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”,人们是通过音色辨别出钟声的,故D错误.

12.A 题中右图的波的形状与A选项中的波的形状相同,故它们可能是由同一个乐器发出的声音的波形,A选项符合题意.

13.D 声音的强弱反映的是声音的响度,主要和发声体的振幅有关,由表格可知,甲声音的响度低于乙声音的响度,声源在发甲声音时振动幅度较小,故B、C均错误.物理学中用每秒振动的次数——频率来描述物体振动的快慢,声音的音调由频率决定,由表格可知,甲声音的频率是1 100 Hz,乙声音的频率是700 Hz,说明甲声音的音调高于乙声音的音调,声源在发乙声音时每秒振动的次数较少,故A错误,D正确.

14.B 禁止鸣笛是控制噪声的产生,属于在声源处减弱噪声.

选项 分析 结论

A 在教室周围多植树,是在传播过程中减弱噪声的 不符合题意

B 参加会议时手机调成静音是在声源处减弱噪声的 符合题意

C 上课时关闭教室的门窗,是在传播过程中减弱噪声的 不符合题意

D 学生戴上防噪声耳罩,是在人耳处减弱噪声的 不符合题意

15.C 超声波具有方向集中、穿透能力强的特点,次声波也具有较强的穿透能力,若与周围物体发生共振,能放出相当大的能量,故C中说法错误,符合题意.

16.A 用超大音量播放表示原来的响度小,用超低速度播放表示原来的频率高;由以上分析可知,番茄植株遭受伤害后,会发出响度很小的超声.故选A.

17.B

18.BC 工人能够听到“听音棒”传来的声音,肯定不是次声波,故A错误;声音在固体“听音棒”中的传播速度比在空气中大,故B正确;“听音棒”减小了声音的分散程度,可以提高声音的响度,故C正确;利用“听音棒”判定机械故障说明声音可以传递信息,故D错误.

19.(每空1分)(1)能 (2)逐渐减弱(或逐渐变小) (3)不能 (4)真空

【解析】(1)因为固体和气体都能传声,所以音乐声能通过玻璃罩和空气传入人耳,人能听到音乐声.(2)用抽气设备将玻璃罩内的空气抽出,在抽气过程中,玻璃罩内的空气越来越少,所以我们听到的音乐声会逐渐减弱.(3)如果把玻璃罩内的空气完全抽出,玻璃罩内就成了真空,我们将不能听到音乐声.(4)把玻璃罩内的空气全部抽出是不可能的,人们只是根据抽气过程中听到的声音越来越微弱进行推理,得出“真空不能传声”的结论.

实验推理法的概念及应用

实验推理法是在一定的实验事实的基础上,忽略次要因素,进行合理的推理得出结论,达到认识事物本质的方法.在探究声音的传播条件的实验中,玻璃罩内的空气越来越少,我们听到的声音越来越小,这是实验事实,以这样的实验事实为基础,我们进行合理的推理:如果将玻璃罩内的空气全部抽出,我们就不能听到声音.进而得出实验结论:真空不能传声.

20.(每空1分)(1)1 (2)弦的长度 (3)0.8 松紧程度 (4)1、2 越长 (5)2

21.(除标注外,每空1分)(1)机械闹钟 音叉发出的声音不稳定,而且还需要敲击 (2)B 靠听到声音的大小判断材料的隔音性能不直观,具有较大的误差(2分) (3)泡沫塑料、锡箔纸、棉布衣服(2分)

22.当游客站在圜丘的天心石上说话时听到的声音格外响亮,这是因为声音的反射,将回声与原声混在一起,使得声音得到了加强.(合理即可)(4分)

23.(每空1分)(1)气泡 (2)cbad (3)超声波 (4)是

24.(1)声音传播的距离s1=v声t=340 m/s×2 s=680 m(2分)

(2)汽车行驶的距离s车=2s-s1=2×355 m-680 m=30 m(2分)

司机听到回声时距山崖的距离s2=s-s车=355 m-30 m=325 m(2分)

(3)汽车的速度v===15 m/s(2分)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2024沪粤版八年级物理上学期单元测试卷

第二章 声音与环境

一、填空题(每空2分,共36分)

1.古诗《鹿柴》中有“空山不见人,但闻人语响”,诗人听到的人说话的声音是由人的声带 产生的.

2.德国音乐家贝多芬晚年完全失聪,据说他将硬棒的一端咬在牙齿间,另一端顶在钢琴上,通过硬棒来“听”钢琴的声音,这说明 (选填“气体”“固体”或“液体”)可以传声.海上的渔民利用诱鱼器发出的特殊声音诱鱼,这说明 (选填“气体”“固体”或“液体”)可以传声,声音在这种介质中的传播速度比在空气中的 (选填“快”或“慢”).

3.“言语不喧哗”提醒大家要控制声音的 ;男低音歌唱家声音“低沉浑厚”指声音的 低.(均选填“音调”“响度”或“音色”)

4.蝴蝶飞行时,翅膀每分钟振动约300次,所发出声音的频率约为 Hz,这个声音属于 (选填“超声波”“次声波”或“可听声”), (选填“能”或“不能”)在空气中传播.

5.如图所示,将正在发声的音叉紧靠悬挂在细线上的轻质小球,小球被多次弹开,随着声音响度的减小,小球被弹开的距离越来越 (选填“大”或“小”),这说明声音的响度与发声体的 有关.

6.在小小音乐会上,有同学在8个相同的玻璃瓶中灌入不同高度的水制成了“水瓶琴”.如图所示,用相同的力敲打玻璃瓶时,水越 (选填“多”或“少”),发出声音的音调越高.用嘴对着瓶口吹气时,水越 (选填“多”或“少”),发出声音的音调越高.

7.类比是一种重要的思维方法,某同学将控制新冠病毒传播与噪声控制类比:感染者戴口罩相当于噪声控制中的在 处减弱噪声,健康人群戴口罩可以类比为噪声控制中的在 处减弱噪声.

8.如图所示,交警正利用某种速度测定器来探测公路上的汽车是否超速,该仪器是利用 (选填“超声波”“次声波”或“可听声”)的相关原理工作的;科学家已成功研制一种叫“水母耳”的风暴预测仪,用来接收 (选填“超声波”“次声波”或“可听声”),从而预报海上风暴,这种声音的频率 (选填“高于”或“低于”)人耳的听觉频率范围.

二、选择题(每小题3分,共30分.多选题每小题至少有2个选项符合题意,全部选择正确得3分,选择正确但不全得1分,有错选的不得分)

9.如图是利用无人机携带喇叭进行空中呼喊或转达指令的场景.下列关于“喇叭声”的说法正确的是 ( )

A.不是由振动产生的

B.通过空气传播到人们耳中

C.在空气中的传播速度是3×108 m/s

D.一定属于噪声

10.为探究声音的响度与振幅的关系,小明设计的下列四个实验中能够达到探究目的的是 ( )

A.将点燃的蜡烛放在正在发声的扬声器前,烛焰会随之摆动 B.用力吹一根细管并将它不断剪短,声音的音调逐渐变高

C.使鼓发出不同响度的声音,观察鼓面上纸屑跳动的情况 D.将发声的音叉插入水中,水花四溅

11.中华文化博大精深,在古诗词中蕴含着丰富的声学知识,下列有关解释正确的是( )

A.“不敢高声语,恐惊天上人”——“高”是指声音的音调高

B.“柴门闻犬吠,风雪夜归人”——声音可以传递能量

C.“忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发”——琵琶声是由琵琶弦振动产生的

D.“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”——人们是通过音调辨别出钟声的

12.右图为某种声音的波形图,下列各图为四种发声器发出声音的波形图,那么右图的声音可能发自下列各图中的哪一种发声器 ( )

A B C D

13.如图所示,监测器测得同一声源发出的甲、乙两声音的特性如下表.甲、乙相比 ( )

声音 声音强弱的等级/dB 频率/Hz

甲 70 1 100

乙 110 700

A.乙声音音调较高

B.甲声音响度较大

C.声源在发甲声音时振动幅度较大

D.声源在发乙声音时每秒振动的次数较少

14.在学校、医院或科研部门附近,经常有如图所示的禁止鸣笛的标志,通过禁止鸣笛减少噪声污染.下列措施中,与这种控制噪声的方法相同的是 ( )

A.在教室周围多植树

B.参加会议时手机调成静音

C.上课时关闭教室的门窗

D.学生戴上防噪声耳罩

15.下列说法不正确的是 ( )

A.在建筑方面,设计、建造大礼堂时,必须把回声现象作为重要因素加以考虑

B.演奏吉他时,表演者常要调节弦的松紧程度,其目的在于调节弦发声时的音调

C.超声波有很强的穿透能力,而次声波能量很小,破坏力不大

D.医生利用B超给病人检查身体,说明超声波可以传递信息

16.科学家切断番茄植株的茎,用人耳倾听,发现没有引起听觉.但在靠近茎的切口处放置录音机录音,然后用超大音量、超低速度播放,居然能清晰地听到“尖叫”声.这说明,番茄植株遭受伤害后,会发出 ( )

A.响度很小的超声 B.响度很大的超声

C.响度很小的次声 D.响度很大的次声

17.如图所示是智能机器人“小艾”,它可以与人讲话交流,下列说法正确的是( )

A.“小艾”发出的声音是由人的声带振动产生的

B.人和“小艾”发出的声音的音色不同,所以能够区别出来

C.有时对着“小艾”用很小的音量说话时,它没有反应,说明需要发出频率足够高的声音才能使“小艾”接收到声音信号

D.你发出的声音和“小艾”发出的声音都是通过空气传到其他人的耳朵中的,但传播速度各不相同

18.(多选)“听音棒”是检查机器设备故障、阀门漏水漏气、煤矿井下透水声的理想工具,“听音棒”的主要材质是不锈钢、铜等金属.如图所示,工人将“听音棒”的“检测端”紧贴在机械表面,耳朵靠近“听音端”,就可以判断是否有故障了.下列有关声音的说法正确的是 ( )

A.工人通过“听音棒”听到的声音为次声波

B.声音在“听音棒”中的传播速度比在空气中大

C.“听音棒”减少了声音的分散程度,从而提高了声音的响度

D.利用“听音棒”判定机械故障说明声音可以传递能量

三、实验探究题(共18分)

19.(4分)如图所示是探究声音传播条件的实验装置.

(1)在玻璃罩内放一个正在发声的音乐闹钟,此时我们 (选填“能”或“不能”)听到闹钟的音乐声.

(2)用抽气设备逐渐抽出玻璃罩内的空气,在抽气的过程中,我们听到的音乐声将会 .

(3)如果把玻璃罩内的空气完全抽出,我们将 (选填“能”或“不能”)听到音乐声.

(4)该实验表明声音不能在 中传播.

20.(7分)小提琴是由两端固定的琴弦振动而发声的,如图甲所示.为了研究同一根钢制琴弦发出声音的音调与哪些因素有关,可利用图乙所示的实验装置进行探究.一块厚木板上有A、B两个楔支撑着琴弦,其中A楔固定,B楔可沿木板移动以改变琴弦振动部分的长度.将钢制琴弦的一端固定在木板O点,另一端通过滑轮悬挂不同个数的相同重物,重物个数越多,琴弦绷得越紧.轻轻拨动AB间的琴弦,用仪器测出发声频率.

甲 乙

次数 长度L/m 重物个数/个 频率f/Hz

1 0.4 2 375

2 0.8 2 170

3 4 265

(1)实验数据如表所示,分析实验数据可知,第 次实验中琴弦发声的音调最高.

(2)分析数据可以发现,该实验研究的是弦发声的音调与 和弦的松紧程度这两个因素的关系.

(3)当表格中的空格数据为 时,可用2、3两次实验来研究弦的音调和弦的 的关系.

(4)分析 两次实验数据可以发现:在松紧程度相同时,弦 ,弦的音调越低.

(5)在上述探究的基础上,再选用一根与钢制弦粗细相同的长为0.8 m的涤纶弦,来探究音调与弦的材料的关系,则应悬挂重物个数为 个.

21.(7分)小明想比较几种材料(棉布衣服、锡箔纸、泡沫塑料)的隔音性能,除了待测材料外,可利用的器材还有音叉、机械闹钟、鞋盒.

(1)在本实验中适合作声源的是 ,你认为另一种器材不适合作声源的原因是 .

(2)小明将声源放入鞋盒后,在其四周塞满待测材料.他设想了以下两种实验方案.

方案A:让人站在距鞋盒一定距离处,比较所听见声音的大小.

方案B:让人一边听声音,一边向后退,直至听不见声音,比较此处距鞋盒的距离.

你认为最佳的方案是 (选填“A”或“B”);你不选择另一种方案的理由是 .

(3)如果采用方案B进行实验,得到的数据如表所示,则待测材料隔音性能由好到差的顺序为 .

材料 棉布衣服 锡箔纸 泡沫塑料

距离/m 1.2 0.8 0.5

四、综合应用题(共16分)

22.(4分)如图是北京天坛公园里的圜丘.当游客站在圜丘的天心石上说话时,会感到声音格外响亮,这是为什么

23.(4分)阅读短文,回答问题.

雪花落水也有声

人们发现,在下雨的时候,水下声呐工作效果不好,有噪声干扰.科学家们猜想,这些声音可能不是雨滴撞击水面发出的,而是含在雨滴中的气泡发出的.他们利用每秒可拍摄1 000张照片的水下摄影机拍摄发现,下雨时水中确实会产生气泡,这些气泡不断地收缩、膨胀、振动.下雨时产生的噪声的频率和衰减情况与气泡的振动情况一致,而且大气泡振动产生低频声波,小气泡振动产生高频声波.

雨滴落在水面上能发出声音,雪花落水也能发声吗 船上的渔民反映,在下雪时他们装在船底的声呐也常常受到干扰,探测不到鱼群.经过实验,科学家发现雪花落水时也产生气泡,同样,这些气泡也振动,从而发出声波.雪花落水发出的声波频率在50 000 Hz到2×105 Hz,高于人们能听到的声波频率.但是,海里的鲸鱼能听到雪花落水所产生的声响,并且这些声响令鲸鱼异常烦躁.

其实,无论是人们打水漂时所听到的细微声响,还是瀑布的隆隆震响,都不是(或主要不是)来自石块及岩石与水的碰撞,而是由于气泡的振动.

(1)雨滴落水发声时的声源是 .

(2)在探究雨滴落水产生声音的过程中,包含以下步骤,请你把它们按正确的顺序排列起来 (填序号).

a.归纳分析 b.进行实验

c.提出假设 d.得出结论

(3)雪花落水发出的声波属于 (选填“超声波”或“次声波”).

(4)雪花落水发出的声音对人来讲不是噪声,站在鲸鱼的角度看 (选填“是”或“不是”)噪声.

24.(8分)一辆汽车以某一速度正对山崖匀速行驶,司机在距山崖355 m处鸣笛后2 s听到回声.已知声音在空气中的传播速度是340 m/s,求:

(1)从司机鸣笛到听到回声,声音传播的距离s1;

(2)司机听到回声时距山崖的距离s2;

(3)汽车的速度v.

第二章 声音与环境

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

B C C A D B C A B BC

1.振动

2.固体 液体 快

【解析】贝多芬通过硬棒“听”钢琴的声音,说明硬棒、牙齿等固体可以传声.诱鱼器发出的特殊声音通过海水传播到鱼的听觉器官,鱼听到后就被吸引过来,这说明液体(或海水)能传声.一般情况下,声音在固体中传播速度最快,在液体中较快,在气体中最慢.

3.响度 音调

4.5 次声波 能

【解析】蝴蝶翅膀振动的频率为 Hz=5 Hz.

5.小 振幅

6.少 多

7.声源 人耳

【解析】感染者戴口罩可以防止感染者携带的病毒通过飞沫传播出去,这是控制传染源,相当于噪声控制中的在声源处减弱噪声.健康人群戴口罩可以降低病毒的感染率,防止病毒侵入人体,相当于噪声控制中的在人耳处减弱噪声.

8.超声波 次声波 低于

【解析】速度测定器利用超声波来确定公路上的汽车是否超速;海上风暴发出的是次声波,所以风暴预测仪接收的是次声波,这种声音的频率低于人耳的听觉频率范围,人耳不能听到.

9.B 声音是由物体的振动产生的,A错误;声音在15 ℃的空气中的传播速度为340 m/s,C错误;“喇叭声”是为了传达信息,故“喇叭声”不是噪声,D错误.故选B.

10.C A中实验说明声音能够传递能量;B中实验探究的是音调的高低与振动频率的关系;C中实验是通过观察纸屑跳动的情况来探究声音的响度与振幅的关系;D中实验说明发声的物体在振动.故选C.

物理实验中经常用到转换法,即将不易直接观察的细微的现象转换成形象、直观的现象.本题中选项A、C、D都用到了这种方法.

11.C “不敢高声语,恐惊天上人”中的“高”指的是声音的响度大,而不是音调高,故A错误;“柴门闻犬吠,风雪夜归人”,说明声音能够传递信息,故B错误;“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”,人们是通过音色辨别出钟声的,故D错误.

12.A 题中右图的波的形状与A选项中的波的形状相同,故它们可能是由同一个乐器发出的声音的波形,A选项符合题意.

13.D 声音的强弱反映的是声音的响度,主要和发声体的振幅有关,由表格可知,甲声音的响度低于乙声音的响度,声源在发甲声音时振动幅度较小,故B、C均错误.物理学中用每秒振动的次数——频率来描述物体振动的快慢,声音的音调由频率决定,由表格可知,甲声音的频率是1 100 Hz,乙声音的频率是700 Hz,说明甲声音的音调高于乙声音的音调,声源在发乙声音时每秒振动的次数较少,故A错误,D正确.

14.B 禁止鸣笛是控制噪声的产生,属于在声源处减弱噪声.

选项 分析 结论

A 在教室周围多植树,是在传播过程中减弱噪声的 不符合题意

B 参加会议时手机调成静音是在声源处减弱噪声的 符合题意

C 上课时关闭教室的门窗,是在传播过程中减弱噪声的 不符合题意

D 学生戴上防噪声耳罩,是在人耳处减弱噪声的 不符合题意

15.C 超声波具有方向集中、穿透能力强的特点,次声波也具有较强的穿透能力,若与周围物体发生共振,能放出相当大的能量,故C中说法错误,符合题意.

16.A 用超大音量播放表示原来的响度小,用超低速度播放表示原来的频率高;由以上分析可知,番茄植株遭受伤害后,会发出响度很小的超声.故选A.

17.B

18.BC 工人能够听到“听音棒”传来的声音,肯定不是次声波,故A错误;声音在固体“听音棒”中的传播速度比在空气中大,故B正确;“听音棒”减小了声音的分散程度,可以提高声音的响度,故C正确;利用“听音棒”判定机械故障说明声音可以传递信息,故D错误.

19.(每空1分)(1)能 (2)逐渐减弱(或逐渐变小) (3)不能 (4)真空

【解析】(1)因为固体和气体都能传声,所以音乐声能通过玻璃罩和空气传入人耳,人能听到音乐声.(2)用抽气设备将玻璃罩内的空气抽出,在抽气过程中,玻璃罩内的空气越来越少,所以我们听到的音乐声会逐渐减弱.(3)如果把玻璃罩内的空气完全抽出,玻璃罩内就成了真空,我们将不能听到音乐声.(4)把玻璃罩内的空气全部抽出是不可能的,人们只是根据抽气过程中听到的声音越来越微弱进行推理,得出“真空不能传声”的结论.

实验推理法的概念及应用

实验推理法是在一定的实验事实的基础上,忽略次要因素,进行合理的推理得出结论,达到认识事物本质的方法.在探究声音的传播条件的实验中,玻璃罩内的空气越来越少,我们听到的声音越来越小,这是实验事实,以这样的实验事实为基础,我们进行合理的推理:如果将玻璃罩内的空气全部抽出,我们就不能听到声音.进而得出实验结论:真空不能传声.

20.(每空1分)(1)1 (2)弦的长度 (3)0.8 松紧程度 (4)1、2 越长 (5)2

21.(除标注外,每空1分)(1)机械闹钟 音叉发出的声音不稳定,而且还需要敲击 (2)B 靠听到声音的大小判断材料的隔音性能不直观,具有较大的误差(2分) (3)泡沫塑料、锡箔纸、棉布衣服(2分)

22.当游客站在圜丘的天心石上说话时听到的声音格外响亮,这是因为声音的反射,将回声与原声混在一起,使得声音得到了加强.(合理即可)(4分)

23.(每空1分)(1)气泡 (2)cbad (3)超声波 (4)是

24.(1)声音传播的距离s1=v声t=340 m/s×2 s=680 m(2分)

(2)汽车行驶的距离s车=2s-s1=2×355 m-680 m=30 m(2分)

司机听到回声时距山崖的距离s2=s-s车=355 m-30 m=325 m(2分)

(3)汽车的速度v===15 m/s(2分)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一章 走进物理世界

- 1 希望你喜爱物理

- 2 测量长度和时间

- 3 长度和时间测量的应用

- 4 尝试科学探究

- 第二章 声音与环境

- 1 我们怎样听见声音

- 2 我们怎样区分声音

- 3 我们怎样区分声音(续)

- 4 让声音为人类服务

- 第三章 光和眼睛

- 1 光世界巡行

- 2 探究光的反射规律

- 3 探究平面镜成像特点

- 4 探究光的折射规律

- 5 奇妙的透镜

- 6 探究凸透镜成像规律

- 7 眼睛与光学仪器

- 第四章 物质形态及其变化

- 1 从地球变暖谈起

- 2 探究汽化和液化的特点

- 3 探究熔化和凝固的特点

- 4 升华和凝华

- 5 水循环与水资源

- 第五章 我们周围的物质

- 1 物体的质量

- 2 探究物质的密度

- 3 密度的应用

- 4 认识物质的一些物理属性

- 5 点击新材料