第19课登勃朗峰 讲义(含解析)语文八年级下册

文档属性

| 名称 | 第19课登勃朗峰 讲义(含解析)语文八年级下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 413.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-26 16:42:24 | ||

图片预览

文档简介

第19课 登勃朗峰 讲义

[单元学习任务]

人文任务

语文任务

通过阅读“体会山水胜迹中的情思”。

1.了解游记特点,把握游记的基本要素,熟悉游记的写法与多样的风格。

2.感知文章所写的景物的特点,体会作者寄寓在景物中的情感,理解作者对景、人、事的感悟与思考。

3.揣摩品味课文的语言,欣赏、积累精妙的语句,领会游记多样化的语言风格。

19 登勃朗峰

学习目标:

1.把握文中所写景物、人物的特点,体会作者的情感与态度。

2.理解散文和小说笔法综合的写作技巧及其表达效果。

3.赏析优美且风趣的语言,品析“马克?吐温式的幽默”。

[任务一] 语基构建

1.字音:

翌日(yì) 苍穹(cānɡ qiónɡ) 逗留(dòu) 缭绕(liáo rào) 妩媚(wǔ mèi) 浮躁(fú??zào)颠簸(diān bǒ) 旷野(kuàng) 打嗝(ɡé) 轻歌曼舞(màn)????瞬息万变(shùn) 纷至沓来(tà)名副其实(fù) 灼热(zhuó) 俯瞰(kàn) 巉峻(chán) 焦炙(zhì) 拾阶(shè) 独踞(jù)纤指(xiān) 皑皑(ái) 沟壑(hè) 骡背(luó) 醺醺(xūn) 辚辚(lín)

2.词义:

翌日:回旋往复;曲折环绕。

拾级:拾,轻步而上。逐步登阶。

斑斓:绚烂多彩。

妩媚:形容女子、花木等姿态美好可爱。

穹顶:悬垂的半球体空间或面积,穹或穹形面。

巉峻:险峻陡峭。

颠簸:上下震荡。

美不胜收:美好的东西太多,一时接受不完(看不过来)。

和颜悦色:形容态度和蔼可亲。

络绎不绝:形容人、马、车、船等连续不断。

轻歌曼舞:轻松愉快的歌声和柔和优美的舞蹈。

瞬息万变:形容极短的时间内变化快而多。

纷至沓来:纷纷到来;连续不断地到来。

一如既往:完全像过去一样。

名副其实:名称或名声与实际相符合。

霓裳羽衣:以云霓为裳,以羽毛作衣。形容女子的装束美丽。

[任务二] 资料助读

马克?吐温(1835——1910),美国作家,美国批判现实主义文学的奠基人。作品风格以幽默讽刺为主,既富于独特的个人机智与妙语,又不乏深刻的社会洞察与剖析。代表作有小说长篇小说《汤姆索亚历险记》《哈克贝利·费恩历险记》,短篇小说《百万英镑》,《镀金时代》等。

本文选自《远处的青山》(新世界出版社2011年版)。林文华译。有改动。本文出自马克?吐温的散文集《天真汉在国外》,内容记述了他以报社记者身份搭乘“奎克城”号轮船前往欧洲和巴勒斯坦采访的种种经历和见闻。作品一经出版便获得巨大成功,《登勃朗峰》便是其中很有特色的一篇。

勃朗峰

勃朗峰,欧洲阿尔卑斯山的主峰,法语意为“白色的山峰”,位于法国和意大利的交界处,山势陡峭,为欧洲名胜之一。

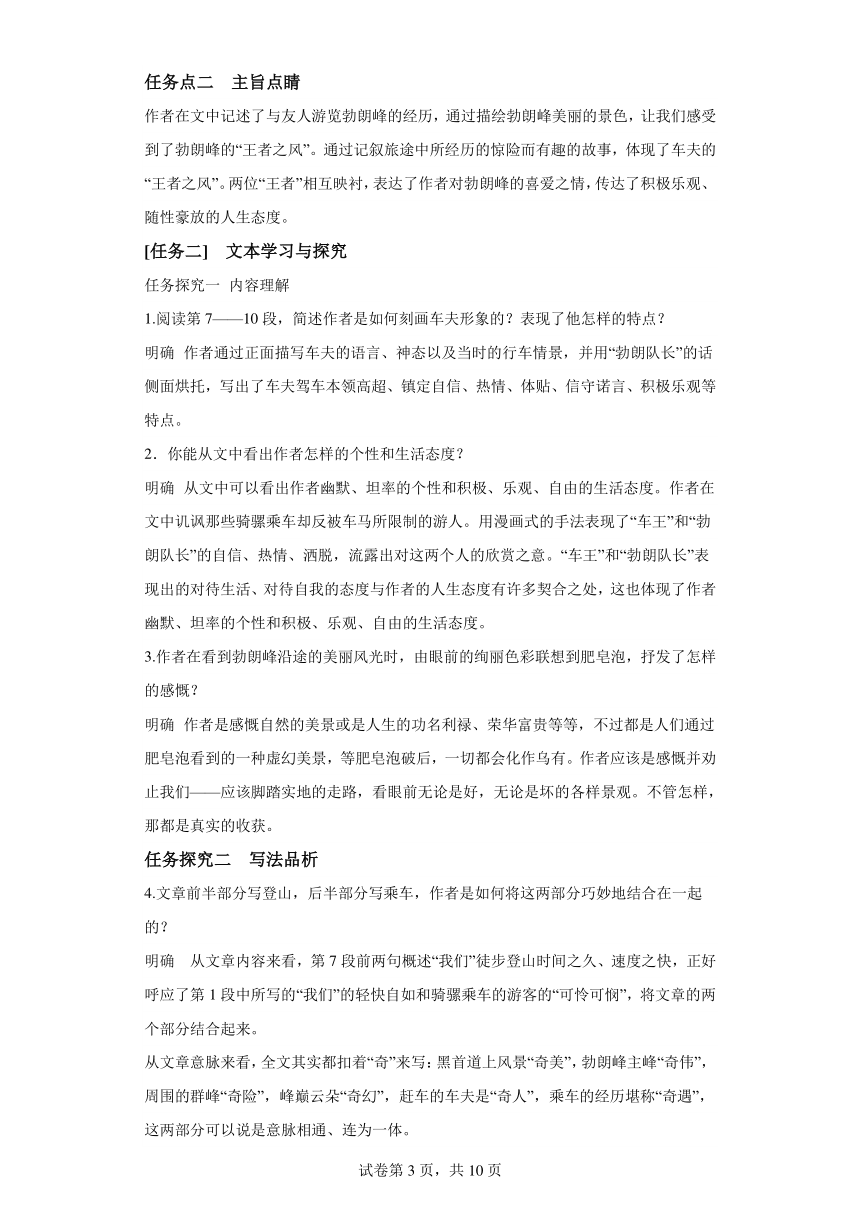

[任务一] 文本梳理与构建

任务点一 结构导图

任务点二 主旨点睛

作者在文中记述了与友人游览勃朗峰的经历,通过描绘勃朗峰美丽的景色,让我们感受到了勃朗峰的“王者之风”。通过记叙旅途中所经历的惊险而有趣的故事,体现了车夫的“王者之风”。两位“王者”相互映衬,表达了作者对勃朗峰的喜爱之情,传达了积极乐观、随性豪放的人生态度。

[任务二] 文本学习与探究

任务探究一??内容理解

1.阅读第7——10段,简述作者是如何刻画车夫形象的?表现了他怎样的特点?

明确??作者通过正面描写车夫的语言、神态以及当时的行车情景,并用“勃朗队长”的话侧面烘托,写出了车夫驾车本领高超、镇定自信、热情、体贴、信守诺言、积极乐观等特点。

2.你能从文中看出作者怎样的个性和生活态度?

明确??从文中可以看出作者幽默、坦率的个性和积极、乐观、自由的生活态度。作者在文中讥讽那些骑骡乘车却反被车马所限制的游人。用漫画式的手法表现了“车王”和“勃朗队长”的自信、热情、洒脱,流露出对这两个人的欣赏之意。“车王”和“勃朗队长”表现出的对待生活、对待自我的态度与作者的人生态度有许多契合之处,这也体现了作者幽默、坦率的个性和积极、乐观、自由的生活态度。

3.作者在看到勃朗峰沿途的美丽风光时,由眼前的绚丽色彩联想到肥皂泡,抒发了怎样的感慨?

明确??作者是感慨自然的美景或是人生的功名利禄、荣华富贵等等,不过都是人们通过肥皂泡看到的一种虚幻美景,等肥皂泡破后,一切都会化作乌有。作者应该是感慨并劝止我们——应该脚踏实地的走路,看眼前无论是好,无论是坏的各样景观。不管怎样,那都是真实的收获。

任务探究二 写法品析

4.文章前半部分写登山,后半部分写乘车,作者是如何将这两部分巧妙地结合在一起的?

明确 从文章内容来看,第7段前两句概述“我们”徒步登山时间之久、速度之快,正好呼应了第1段中所写的“我们”的轻快自如和骑骡乘车的游客的“可怜可悯”,将文章的两个部分结合起来。????

从文章意脉来看,全文其实都扣着“奇”来写:黑首道上风景“奇美”,勃朗峰主峰“奇伟”,周围的群峰“奇险”,峰巅云朵“奇幻”,赶车的车夫是“奇人”,乘车的经历堪称“奇遇”,这两部分可以说是意脉相通、连为一体。

5.作者为什么在第6段用整整一段去写“肥皂泡”?

明确 “肥皂泡”是作者由峰巅的云彩产生的联想。人们都有这样的生活经验:肥皂泡能够摄入各种景物,而且只要人的视点稍加变换,肥皂泡中的景物形态就会发生变化,而肥皂泡本身在阳光下呈现出七彩光华。这与课文第5段所写云彩的五光十色、瞬息万变颇有相似、相通之处。因此,这一段虽然不是严格意义上的写景,其实也是对景物描写的一种补充,这种补充给读者留下了比较大的自主想象空间。

写“肥皂泡”,是作者被勃朗峰的美景深深地吸引,感叹大自然的鬼斧神工,震撼、享受、沉醉之余发出了由衷地赞叹。更重要的在于抒发作者的感慨:美丽都是转瞬即逝的,至精至美者,往往不能长久,正因如此,美丽才显得稀有而珍贵。作者的情感与遐思借“肥皂泡”来表达,既含蓄又富有意趣。

任务探究三 语言品析

6.第⑤段中“稍作”“顷刻”“骤然” 在句中有什么表达效果?

明确 “稍作”“顷刻”“骤然”等词表明时间之短,形象地表现出了勃朗峰光影斑驳、变幻无穷的情状,勾勒出了一幅光与影变化多端的美丽图景。

7.“洁白轻薄的云朵……纯洁的天使。”这句话运用了什么修辞手法?有怎样的表达效果?

明确??运用比喻的修辞手法,把洁白轻薄的云朵比作身披霓裳羽衣的纯洁天使,生动形象地刻画出了勃朗峰云朵的轻柔纯净的特点。

点面结合描写景物

一、考点解说

《登勃朗峰》一文第2段中,作者主要采用点面结合的方法描绘沿途的景物。请你试着运用点面结合的写法,写一个描写景物的片段。

二、写法指导

点面结合是指在描写景物是,既要通观全貌,勾画出某一景色的全景画面,又要突出重点,描写出全景中的一些具体小景。运用点面结合描写景物时要注意:(1)所写的“面”务必包含景物各个构成“点”的共同特点,要能反映景物整体的面貌;(2)所选取的“点”要具有特点,能代表“面”。(3)要在整体的景物中突出“点”,在“点”的基础上表现“面”,做到点面结合,有详有略。

三、优秀示例

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了。(先从面上写整个喝汤的风致——曲曲折折、荷叶相连,然后逐点写荷叶、荷花的特点。)

一、基础过关练

1.下列加点字注音完全正确的一项是(????)

A.翌日(yì)??俯瞰(kàn)??络绎不绝(yì)

B.穹顶(qóng) 皑皑(ái)??纷至沓来(tà)

C.巉岩(chán) 辚辚(lín) 拾级而上(shí)

D.沟壑(hè)??妩媚(mèi)??独踞苍穹(jū)

2.下列各组词语中书写无误的一项是(????)

A.灼热????旷野????可怜可悯????轻歌慢舞

B.陡峭????打嗝????美不胜收????白云燎绕

C.浮躁????骤然????瞬息万变????五光十色

D.班斓????颠簸????名副其实????一如既往

3.下列句中加点词语使用不正确的一项是( )

A.这一彩幻只是稍作驻留,顷刻间便飘忽不定,相互交融,暗淡隐去,可又骤然返光灼灼,瞬息万变,真是无穷变幻,纷至沓来。

B.我们曾仰面遥望附近的一座峰巅,但见色彩斑斓,彩霞满天,白云缭绕轻歌曼舞,那朵朵白云精美柔细,宛如游丝蛛网一般。

C.在阳光下,远山就像洗过一样,历历在目,青翠欲滴,看上去好像离眼前近了许多,也陡峭了许多。

D.王经理很注意自己的仪表,每天都西装革履,不修边幅。

4.下列句子运用的表达方式不同于其他三项的一项是(????)

A.有一怪峰,形如塔糖。

B.前往勃朗峰的途中,我们先坐火车去了马蒂尼,翌日早晨八点多,便徒步出发。

C.俯瞰脚下峡谷,只见其间一股清流急湍,环顾四周,岩壁巉峻,丘岗葱绿,美不胜收。

D.洁白轻薄的云朵,微光闪烁,仿佛身披霓裳羽衣的纯洁天使。

5.下列表述有误的一项是(?????)

A.马克·吐温是美国作家,他被誉为“文学史上的林肯”。

B.马克·吐温的代表作是《哈克贝利·费恩历险记》《鲁滨逊漂流记》。

C.本文以朴实而幽默的文笔,如实地记叙了马克·吐温登欧洲阿尔卑斯山主峰勃朗峰的经过。

D.文章对自称“车夫之王”的车夫及车夫朋友的言行举止的描绘,体现了马克·吐温一贯轻松幽默的风格。

6.下列关于文章内容的理解,正确的一项是(???????????)

A.作者看到乘车骑骡上山的人,觉得他们可怜可悯,是出于作者对那些人可以乘车的嫉妒心理。

B.越往上爬,山就变得越来越高,是因为作者疲惫并且失去耐心,感觉山总是爬不完。

C.作者遥望峰巅,看到色彩斑斓,联想到肥皂泡,抒发了美丽易逝,要抓住机会多欣赏美景的感慨。

D.作者在文中只写了沿途的风景和颠簸之苦。

二、文本阅读能力

7.阅读下面文字,回答问题。

三登泰岳

韩天衡

①1978年初春,为拍摄《书法艺术》电影,我与朋友一行五人访碑泰山。彼时经历寒冬的泰山似在冬眠中还未苏醒,落叶的树,无芽的草,一片土黄色,很莽荒的萧瑟相貌。晨八时进山门,拾级而上,偶要攀爬土坡,一路走去,赏右侧大山坡上字大于斗、整幅字巨大到看不到边际的古代“大字之王”——经石峪金刚经刻石;观不知其年的五老松,它那奇崛开张如龙蟠凤舞的姿势,让我们绕着它转悠了四五圈,还觉看不够。

②那时节,山上还多余雪。风萧萧的晚间睡在招待所里,还算暖和。翌日晨四时,裹上借来的棉军大衣,急匆匆地赶往东侧日观峰的拱北石景观台看日出。记得李太白有“日出东方隈,似从地底来”的诗句,我这次要亲见奇景了。寒风中,急切地期待日出,终于,旭日在一片曙光的簇拥下,矜持地露脸了。那奇艳的红,似乎只有刚出炉的钢水才有这般厚实、凝重、绚烂。眨眼间旭日已从海上跃起,爬上远处起伏如波涛的群山,这以天地为幕的大观,奇妙到铭心刻骨。此时高居山巅而临下的我,不由吟起了“山登绝顶我为峰”的诗句。自豪啊!

③2008年盛夏,又有登泰山之旅。但此时“旅”的辛苦,都被现代化的交通工具一扫而光,“攀登”一说,成了夸张说辞,虚张声势。旅游车直送中天门,再乘坐缆车空降到南天门。一路上满目碧绿,生机勃勃,大有“游”之乐,而无“旅”之艰,甚觉轻松。但世上事,得必有失,步行登山的一路景致也因此无缘欣赏,不免生出了浓浓的失落感。

④旧地重游,泰山已不复三十年前我初游时的清寂,变得游人如织,熙熙攘攘。美景恨不百回看,午后时分,又登上了观景台,体悟孔子“登泰山而小天下”的感受,玩味杜工部“会当凌绝顶,一览众山小”的诗境。然而,环顾南北而有所思,此处泰山独高,再遥望西南,那边陲上的珠峰,要高出泰山若干倍。珠峰有灵,会视泰山为小丘的。又想到古人常用“泰山北斗”作美喻,将泰山与北斗并列,其实,居北斗而俯看泰山,它仅是砂石一粒,渺焉难寻。我彼时不由自问:天下小了,泰山小了,“小天下”的自身岂不更加渺小了?!初登泰山时的莫名自豪、自大此际被一扫而空。得此感悟,折返海上后,我披刀叩石,刻了一大方印,曰“登山小己”,自警也。

⑤八年后,岁近八旬的老朽,有幸三登泰岳。旅游业更加发达了,在一条龙衔接的全程周到服务下,一切攀山艰辛的顾虑早已全消。初登泰山时九小时的路程如今仅需一小时,在车上,在缆车车厢里,坐看窗外,满山遍野的绿,还夹杂着些许的红,天成的斑斓,是老成而醇郁的秋滋味。那明灭断续的登山路,似断线的珍珠串,时隐时显,美极。也怪,我总觉得人的思维多有“贱”的一面,至少我是如此。初登泰山时那般艰辛,多挪身一步都觉烦难,那时多向往一步登天的舒坦便捷。如今,舒坦便捷了,却又惦记着当初辛苦中才能获得的乐趣。

⑥还惦记着藏匿其里的满是佳境的“经石峪”“五老松”“十八盘”,以及沿山镌刻在石壁上满目琳琅的古贤题记。我庆幸,亏得有第一次全程的步行,否则,也许以为巍峨的泰山,其妙处仅在山巅的几处胜迹呢。

⑦久久地站立在观景台上,由远而近,感受到一座山、一座城市的勃勃生机,新的得体,古的雅致,相得益彰。今胜昔、换新天,靠的是不断奋斗、不断努力。由景及心,此时不无联翩的浮想:古人有句“少壮不努力,老大徒伤悲”。吾今老大矣,生理上当服老、知老,心理上应年轻、忘老。岂能借口自己的年衰体弱而虚度岁月,空抛时光?!

⑧折回申江,即择佳石,挑灯刻制了一枚“老大努力”的印章,既以明志,也以自励。

⑨泰山拱北石景观台,对我而言,不仅可观山赏景,更像是无声的传递正能量的讲台,作为一个年届八旬的文艺老学生,三登泰山,曾让我三变心志——“山登绝顶我为峰”,是盲目膨胀的(????);“登山小己”是清醒而及时的(????);“老大努力”是衰老不言退、不言败的(????)。

⑩在既往的四十年,见证和蕴蓄着华夏文明史的崔嵬泰山,对于我是诤友,更是良师。

(选自2019年4月5日《文汇报·笔会》,有删改)

(1)在文中括号内依次填入词语,最恰当的一项是(???)

A.自警??自信??自励 B.自信??自励??自警

C.自信??自警??自励 D.自励??自警??自信

(2)根据文章内容,将情节补充完整。

→二登泰山,生出失落感→

(3)请从修辞的角度赏析第②段中画线的句子。

眨眼间旭日已从海上跃起,爬上远处起伏如波涛的群山,这以天地为幕的大观,奇妙到铭心刻骨。

(4)“我总觉得人的思维多有‘贱?的一面,至少我是如此”中的“贱”为什么要加双引号?请谈谈你的看法。

(5)谈谈你对作者在文章末尾称泰山为“诤友”和“良师”的理解。

8.阅读下面的文字,完成下列问题。

日出

刘白羽

①登高山看日出,这是从幼小时就对我有魅力的一件事。

②落日有落日的妙处,古代诗人在这方面留下不少优美的诗句,如“大漠孤烟直,长河落日圆”“落日照大旗,马鸣风萧萧”。可是再好,总不免有萧瑟之感。不如攀上奇峰陡壁,或是站在大海岩头,面对着弥漫的云天,在一瞬时间内,观察那伟大诞生的景象,看火、热、生命、光明怎样一起来到人间。但很长很长时间,我却没有机缘看日出,而只能从书本上去欣赏。

③海涅在《哈尔次山游记》中曾记叙从布罗肯高峰看日出的情景:我们一言不语地观看,那绯红的小球在天边升起,一片冬意朦胧的光照扩展开了,群山像是浮在一片白浪的海中,只有山尖分明突出,使人以为是站在一座小山丘上。在洪水泛滥的平原中间,只是这里或那里露出来一块块干的土壤。

④善于观察大自然风貌的屠格涅夫对于俄罗斯原野上的日出,却作过精辟的描绘:朝阳初升时,并未卷起一天火云,它的四周是一片浅玫瑰色的晨曦。太阳,并不厉害,不像在令人窒息的干旱的日子里那么炽热,也不是在暴风雨之前的那种暗紫色,却带着一种明亮而柔和的光芒,从一片狭长的云层后面隐隐地浮起来,露了露面,然后就又躲进它周围淡淡的紫雾里去了。在舒展着云层的最高处的两边闪烁得有如一条条发亮的小蛇:亮得像擦得耀眼的银器。可是,瞧!那跳跃的光柱又向前移动了,带着一种肃穆的欢悦,向上飞似的拥出了一轮朝日……

⑤可是,太阳的初升,正如生活中的新事物一样,在它最初萌芽的瞬息,却不易被人看到。看到它,要登得高,望得远,要有一种敏锐的视觉。从我个人的经历来说,看日出的机会,曾经好几次降临到我的头上,而且眼看就要实现了。

⑥一次是在印度。我们由马德里经孟买、海德拉巴、帮格罗、科钦,到翠泛顿。然后,沿着椰林密布的道路,乘三小时汽车,到了印度最南端的科摩林海角。这是出名的看日出的胜地。因为从这里到南极,就是一望无际的、碧绿的海洋,中间再没有一片陆地。因此,这海角成为迎接太阳的第一位使者。人们不难想象,那雄浑的天空,苍茫的大海,从黎明前的沉沉暗夜里,升起第一线曙光,燃起第一支火炬,这该是何等壮观。我们到这里来,就是为了看日出。可是,听了一夜海涛,凌晨起来,一层灰蒙蒙的云雾却遮住了东方。这时,拂拂的海风吹着我们的衣襟。一卷一卷的浪花拍到我们的脚下,发出柔和的音响,好像在为我们惋惜。

⑦还有一次是登黄山。这里也确实是一个看日出的优胜之地。因为黄山狮子林,峰顶高峻。可惜人们没有那么好的目力,否则从这儿俯瞰江、浙,一直到海上,当是历历可数。这种地势,只要看看黄山泉水,怎样像一条无羁的白龙,直泄新安江、富春江,而经钱塘入海,就很显然了。我到了黄山,开始登山时,鸟语花香,天气晴朗,收听气象广播,也说二三日内无变化。谁知结果却逢到了徐霞客一样的遭遇:“浓雾迷漫,抵狮子林,风愈大,雾愈厚……雨大至……”只听了一夜风声雨声,至于日出当然没有看成。

⑧但是,我却看到了一次最雄伟、最瑰丽的日出景象。不过,那既不是在高山之巅,也不是在大海之滨,而是从国外向祖国飞航的飞机飞临的万仞高空上。现在想起,我还不能不为那奇幻的景色而惊异。是在我没有一点准备、一丝预料的时刻,宇宙便把它那无与伦比的光华、丰彩,全部展现在我的眼前了。这就把我的心灵一下吸引住,一下照得通红。那是1958年8月24日,我从莫斯科搭机东飞塔什干。在机场上,黑夜沉沉,满天繁星。三点四十分起飞,飞到空中,向下俯视,只见在黑天鹅绒一般的夜幕之下,莫斯科大片灯火,像亿万细小的钻石熠熠放明,它如同一条狭窄的暗红色长带,带子的上面露出一片清冷的淡蓝色晨曦,晨曦上面高悬着一颗明亮的启明星。飞机不断向上飞翔,愈升愈高,也不知穿过多少云层,远远抛开那黑沉沉的地面。飞机好像唯恐惊醒人们的安眠,马达声特别轻柔,两翼非常平稳。这时间,那条红带,却慢慢在扩大,像一片红云了,像一片红海了。暗红色的光发亮了,它向天穹上展开,把夜空愈抬愈远,而且把它们映红了。下面呢?却还像苍莽的大陆一样,黑色无边,这是晨光与黑夜交替的时刻。你乍看上去,黑色还似乎强大无边,可是一转眼,清冷的晨曦变为磁蓝色的光芒。原来的红海上簇拥出一堆堆墨蓝色云霞。一个奇迹就在这时诞生了。突然间从墨蓝色云霞里矗起一道细细的抛物线,这线红得透亮,闪着金光,如同沸腾的溶液一下抛溅上去,然后像一支火箭一直向上冲,这时我才恍然觉得这就是光明的白昼由夜空中迸射出来的一刹那。然后在几条墨蓝色云霞的隙缝里闪出几个更红更亮的小片。开始我很惊奇,不知这是什么?再一看,几个小片冲破云霞,密接起来,融合起来,飞跃而出,原来是太阳出来了。它晶光耀眼,火一般鲜红,火一般强烈,不知不觉,所有暗影立刻都被它照明了。一眨眼工夫,我看见飞机的翅膀红了,窗玻璃红了,机舱座里每一个酣睡者的面孔红了。这时一切一切都宁静极了,宁静极了。整个宇宙就像刚诞生过婴儿的母亲一样温柔、安静,充满清新、幸福之感。再向下看,云层像灰色急流,在滚滚流开,好把光线投到大地上去,使整个世界大放光明。我靠在软椅上睡熟了。醒来时我们的飞机正平平稳稳,自由自在,向东方航行。黎明时刻的种种红色、灰色、黛色、蓝色,都不见了,只有上下天空,一碧万顷,空中的一些云朵,闪着银光,像小孩子的笑脸。这时,我忘掉了为这一次看到日出奇景而高兴,而喜悦,我却进入一种庄严的思索,在体会着“我们是早上六点钟的太阳”这一句诗那般最优美、最深刻的含意。

(1)你觉得第①段中哪一个词用得最好?请简要说出理由。

(2)文章的③④两段,同第②段中的哪句话有紧密联系?

(3)当读者急于想看到日出景象之时,作者偏偏不写日出,却去写日落。这是为什么?作者运用了什么手法?

(4)刘白羽的《日出》写得“一波三折”。请你简要分析这一行文特点。

(5)谈谈你对文章结尾句的理解。

参考答案:

1.A

【详解】本题考查字音。

B.穹顶(qóng)——qióng;

C.拾级而上(shí)——shè;

D.独踞苍穹(jū)——jù;

故选A。

2.C

【详解】本题考查字形。

A.轻歌慢舞——曼;

B.白云燎绕——缭;

D.班斓——斑;

故选C。

3.D

【详解】不修边幅,意思是随随便便,不拘小节。后形容不注意衣着或容貌的整洁。与D句语境不符,使用有误。故选D。

4.B

【详解】本题考查表达方式的理解。

A.“形如塔糖”运用比喻的修辞,描写了怪峰的形状。是描写;

B.“我们先坐火车去了马蒂尼,翌日早晨八点多,便徒步出发”叙述事件,是记叙。

C.“其间一股清流急湍,环顾四周,岩壁巉峻,丘岗葱绿,美不胜收”是描写脚下峡谷的美景。

D.“仿佛身披霓裳羽衣的纯洁天使”运用比喻,描写“云朵”。

故选B。

5.B

【详解】“文学常识”的考查旨在开阔学生的文学视野,加深对那些在社会上有重要影响力的作家、作品的了解。它主要考查:(1)识记中国重要作家的时代及代表作;(2)识记外国重要作家的国别与代表作;(3)识记文学体裁常识。B项表述错误,《鲁滨逊漂流记》是英国作家笛福的作品。

6.C

【详解】此题考查的是对文章内容的理解,解答此类型的题目时,要结合文章的上下文和主旨来回答。A.根据文中“我们可在树林中避暑纳凉,稍作歇息,可那些人不行。既然花了钱坐车,就一定要使他们的旅行物有所值”可知作者看到乘车骑骡上山的人,焦炙于火辣辣的炎阳之下,觉得他们可怜可悯,是对那些人不知只有徒步才能领略沿途优美风光的惋惜;B.“越往上爬,山就变得越来越高”这只是在客观叙述山的高峻,并没有表现作者的疲惫;C.正确;D. “只写了沿途的风景和颠簸之苦”说法不正确,因为这篇课文记述了作者与友人游览勃朗峰的经历,写上山,用散文笔法,描绘山中奇景,嶙峋的怪石,变幻的光影,引出无限感慨;写下山,以小说笔法,叙述奇人奇事,惊险的旅途,怪异的车夫,富有传奇色彩,令人读之,妙趣横生。故选C。

7.(1)C

(2) 初登泰山,心生自豪 三登泰山,惦记当初乐趣

(3)运用拟人的修辞手法,赋予旭日人的动作,生动形象地写出了日出东方,于海平面一跃而起的场景,表达了作者对眼前自然奇观的赞叹之情。

(4)“贱”原指卑鄙、下贱,本句中的“贱”则指作者享受到现代登山便利的同时想念当初徒步登山的乐趣,是指作者内心患得患失之感,并非实质意义上的“贱”,因此要加上双引号。

(5)作者三次登山,均有不同感受,从年轻时初次登山的自信,蜕变为自警、自励。作者的心态变化不仅来自于生活的磨砺、年龄的增长,更是在登山途中,体验到了登顶泰山给人带来的警醒与勉励,因此作者称泰山为诤友、良师。

【详解】(1)本题考查词语运用。

自信,是指自己相信自己。

自警,意思就是警示自己。

自励,意思是自我鼓励以增强自信的行为。

结合语境,第一空“盲目膨胀”形容“自信”;第二空结合“登山小己”“清醒而及时”分析,指“自警”;第三空“老大努力”应是“自励”。

故选C。

(2)本题考查概括文章内容。

由第②段“那时节,山上还多余雪”“此时高居山巅而临下的我,不由吟起了‘山登绝顶我为峰’的诗句。自豪啊!”可概括出:初登泰山,心生自豪;

由第③段“2008年盛夏,又有登泰山之旅。……但世上事,得必有失,步行登山的一路景致也因此无缘欣赏,不免生出了浓浓的失落感”可概括出:二登泰山,生出失落感;

由第⑤段“八年后,岁近八旬的老朽,有幸三登泰岳”“如今,舒坦便捷了,却又惦记着当初辛苦中才能获得的乐趣”可概括出:三登泰山,惦记当初乐趣。

(3)本题考查句子赏析。

本句“旭日已从海上跃起,爬上远处起伏如波涛的群山”将旭日拟人化,是拟人的修辞手法,生动形象地写出了日出东方,跳跃在海平面的场景,最后结合第②段末尾句“此时高居山巅而临下的我,不由吟起了‘山登绝顶我为峰’的诗句。自豪啊!”答出作者对景物的喜爱、登泰山观日出的自豪情感。

(4)本题考查对重点语句的理解。

“贱”本意指地位低下、卑鄙、下贱、轻视、瞧不起。这里用双引号表示特殊含义。结合第⑤段语境“初登泰山时那般艰辛,多挪身一步都觉烦难,那时多向往一步登天的舒坦便捷。如今,舒坦便捷了,却又惦记着当初辛苦中才能获得的乐趣”理解,“贱”指作者想念当初徒步登山的乐趣,又不想那么累,坐缆车舒坦便捷了,却又惦记着当初辛苦中才能获得的乐趣。这是作者内心的患得患失,并非是实质意义上的“贱”。

(5)本题考查对重点句子的理解。

需要考生在理解文意的基础上,结合上下文,分析句子的含意以及蕴含的感情。

作者三次登山,均有不同感受,结合文中第②段“此时高居山巅而临下的我,不由吟起了“山登绝顶我为峰”的诗句。自豪啊!”,第④段“天下小了,泰山小了,‘小天下’的自身岂不更加渺小了?!初登泰山时的莫名自豪、自大此际被一扫而空。得此感悟,折返海上后,我披刀叩石,刻了一大方印,曰‘登山小己’,自警也”,第⑦段“久久地站立在观景台上,由远而近,感受到一座山、一座城市的勃勃生机,新的得体,古的雅致,相得益彰。……吾今老大矣,生理上当服老、知老,心理上应年轻、忘老。岂能借口自己的年衰体弱而虚度岁月,空抛时光?!折回申江,即择佳石,挑灯刻制了一枚‘老大努力’的印章,既以明志,也以自励”分析,作者从年轻时的自信,蜕变为自警、自励。作者在登山途中,体验到了登顶泰山对人带来的勉励与警醒,因此作者称泰山为良师、诤友。

8.(1)“魅力”用得最好。开头就引起读者猜想又统领了文章内容。

(2)我却没有机缘看日出,而只能从书本上去欣赏。

(3)为写日出作铺垫。用对比或衬托的手法。

(4)先写想看日出,结果却写日落;接着写了两位作家对日出的描写;然后写作者两次没有看到日出;最后才写作者看到日出的经过。

(5)作者由欣赏日出的喜悦转而进入庄严的思考,面对“雄伟、瑰丽的日出景象”,作者想到的是“我们是早上六点钟的太阳”,想到的是“新中国瑰丽的景色”,从而揭示出文章的象征义,表达对祖国赤诚的爱。

【详解】(1)本题考查赏析语句中关键词。

首先要读懂第①段的大意,可从词性的角度、手法的角度、与语段或文章中心关系的角度去思考。如“魅力”一词。魅力,指的是与众不同, 独一无二的人,指一个人“充满了吸引力”。而第①段中“登高山看日出,这是从幼小时就对我有魅力的一件事”开头就读者猜想,吸引读者的阅读兴趣,强调我对“看日出”的特殊感情,同时又统领全文内容,是点明中心之词。

(2)本题考查照应的手法。

首先要读懂文章的③④两段的内容。“海涅曾记叙从布罗肯高峰看日出的情景”这句话说明作者从书本上去欣赏海涅所描写的日出景观。所以可直接提取第②段末“我却没有机缘看日出,而只能从书本上去欣赏”一句作为答案。

(3)本题考查考查对文章内容的理解及表现手法。

读懂文章的上下文内容,即可得出正确的答案。作者偏偏不写日出,却去写日落,这是为写日出作铺垫,也就是用日落来引出日出,用日落来衬托日出,同时日落也和下文的日出构成对比。所以从表现手法上看,属于对比或衬托的手法。

(4)本题考查分析行文特点。

“一波三折”:形容文章结构曲折起伏。通篇阅读,分出层次,梳理情节,全盘把握,根据题干要求找出“一波三折”的地方,用自己的语言简洁概括。

如文章第①段“登高山看日出,这是从幼小时就对我有魅力的一件事”先写想看日出,结果第②段“落日有落日的妙处,古代诗人在这方面留下不少优美的诗句”却写日落。第③段“海涅在《哈尔次山游记》中曾记叙从布罗肯高峰看日出的情景”和第④段“善于观察大自然风貌的屠格涅夫对于俄罗斯原野上的日出,却作过精辟的描绘”不写自己看到日出,却接着写了两位作家看日出。第⑤⑥⑦段“从我个人的经历来说,看日出的机会,曾经好几次降临到我的头上,而且眼看就要实现了”又写到作者两次没有看到日出等等。这些都给人一种“文似观山不喜平”的感觉。

(5)本题考查对文中重要语句内涵的理解。

要考虑到文句在文章位置上的意义。文句出现在文章结尾,所以就有收束全文,点明主旨的作用。“我忘掉了为这一次看到日出奇景而高兴,而喜悦,我却进入一种庄严的思索”这是说作者由欣赏日出的喜悦转而进入庄严的思考。“我在体会着‘我们是早上六点钟的太阳’这一句诗那最优美、最深刻的含意”这句话揭示出文章的象征义。由赞美日出,到赞美祖国,再到表达对祖国赤诚的爱,主题得以升华。

[单元学习任务]

人文任务

语文任务

通过阅读“体会山水胜迹中的情思”。

1.了解游记特点,把握游记的基本要素,熟悉游记的写法与多样的风格。

2.感知文章所写的景物的特点,体会作者寄寓在景物中的情感,理解作者对景、人、事的感悟与思考。

3.揣摩品味课文的语言,欣赏、积累精妙的语句,领会游记多样化的语言风格。

19 登勃朗峰

学习目标:

1.把握文中所写景物、人物的特点,体会作者的情感与态度。

2.理解散文和小说笔法综合的写作技巧及其表达效果。

3.赏析优美且风趣的语言,品析“马克?吐温式的幽默”。

[任务一] 语基构建

1.字音:

翌日(yì) 苍穹(cānɡ qiónɡ) 逗留(dòu) 缭绕(liáo rào) 妩媚(wǔ mèi) 浮躁(fú??zào)颠簸(diān bǒ) 旷野(kuàng) 打嗝(ɡé) 轻歌曼舞(màn)????瞬息万变(shùn) 纷至沓来(tà)名副其实(fù) 灼热(zhuó) 俯瞰(kàn) 巉峻(chán) 焦炙(zhì) 拾阶(shè) 独踞(jù)纤指(xiān) 皑皑(ái) 沟壑(hè) 骡背(luó) 醺醺(xūn) 辚辚(lín)

2.词义:

翌日:回旋往复;曲折环绕。

拾级:拾,轻步而上。逐步登阶。

斑斓:绚烂多彩。

妩媚:形容女子、花木等姿态美好可爱。

穹顶:悬垂的半球体空间或面积,穹或穹形面。

巉峻:险峻陡峭。

颠簸:上下震荡。

美不胜收:美好的东西太多,一时接受不完(看不过来)。

和颜悦色:形容态度和蔼可亲。

络绎不绝:形容人、马、车、船等连续不断。

轻歌曼舞:轻松愉快的歌声和柔和优美的舞蹈。

瞬息万变:形容极短的时间内变化快而多。

纷至沓来:纷纷到来;连续不断地到来。

一如既往:完全像过去一样。

名副其实:名称或名声与实际相符合。

霓裳羽衣:以云霓为裳,以羽毛作衣。形容女子的装束美丽。

[任务二] 资料助读

马克?吐温(1835——1910),美国作家,美国批判现实主义文学的奠基人。作品风格以幽默讽刺为主,既富于独特的个人机智与妙语,又不乏深刻的社会洞察与剖析。代表作有小说长篇小说《汤姆索亚历险记》《哈克贝利·费恩历险记》,短篇小说《百万英镑》,《镀金时代》等。

本文选自《远处的青山》(新世界出版社2011年版)。林文华译。有改动。本文出自马克?吐温的散文集《天真汉在国外》,内容记述了他以报社记者身份搭乘“奎克城”号轮船前往欧洲和巴勒斯坦采访的种种经历和见闻。作品一经出版便获得巨大成功,《登勃朗峰》便是其中很有特色的一篇。

勃朗峰

勃朗峰,欧洲阿尔卑斯山的主峰,法语意为“白色的山峰”,位于法国和意大利的交界处,山势陡峭,为欧洲名胜之一。

[任务一] 文本梳理与构建

任务点一 结构导图

任务点二 主旨点睛

作者在文中记述了与友人游览勃朗峰的经历,通过描绘勃朗峰美丽的景色,让我们感受到了勃朗峰的“王者之风”。通过记叙旅途中所经历的惊险而有趣的故事,体现了车夫的“王者之风”。两位“王者”相互映衬,表达了作者对勃朗峰的喜爱之情,传达了积极乐观、随性豪放的人生态度。

[任务二] 文本学习与探究

任务探究一??内容理解

1.阅读第7——10段,简述作者是如何刻画车夫形象的?表现了他怎样的特点?

明确??作者通过正面描写车夫的语言、神态以及当时的行车情景,并用“勃朗队长”的话侧面烘托,写出了车夫驾车本领高超、镇定自信、热情、体贴、信守诺言、积极乐观等特点。

2.你能从文中看出作者怎样的个性和生活态度?

明确??从文中可以看出作者幽默、坦率的个性和积极、乐观、自由的生活态度。作者在文中讥讽那些骑骡乘车却反被车马所限制的游人。用漫画式的手法表现了“车王”和“勃朗队长”的自信、热情、洒脱,流露出对这两个人的欣赏之意。“车王”和“勃朗队长”表现出的对待生活、对待自我的态度与作者的人生态度有许多契合之处,这也体现了作者幽默、坦率的个性和积极、乐观、自由的生活态度。

3.作者在看到勃朗峰沿途的美丽风光时,由眼前的绚丽色彩联想到肥皂泡,抒发了怎样的感慨?

明确??作者是感慨自然的美景或是人生的功名利禄、荣华富贵等等,不过都是人们通过肥皂泡看到的一种虚幻美景,等肥皂泡破后,一切都会化作乌有。作者应该是感慨并劝止我们——应该脚踏实地的走路,看眼前无论是好,无论是坏的各样景观。不管怎样,那都是真实的收获。

任务探究二 写法品析

4.文章前半部分写登山,后半部分写乘车,作者是如何将这两部分巧妙地结合在一起的?

明确 从文章内容来看,第7段前两句概述“我们”徒步登山时间之久、速度之快,正好呼应了第1段中所写的“我们”的轻快自如和骑骡乘车的游客的“可怜可悯”,将文章的两个部分结合起来。????

从文章意脉来看,全文其实都扣着“奇”来写:黑首道上风景“奇美”,勃朗峰主峰“奇伟”,周围的群峰“奇险”,峰巅云朵“奇幻”,赶车的车夫是“奇人”,乘车的经历堪称“奇遇”,这两部分可以说是意脉相通、连为一体。

5.作者为什么在第6段用整整一段去写“肥皂泡”?

明确 “肥皂泡”是作者由峰巅的云彩产生的联想。人们都有这样的生活经验:肥皂泡能够摄入各种景物,而且只要人的视点稍加变换,肥皂泡中的景物形态就会发生变化,而肥皂泡本身在阳光下呈现出七彩光华。这与课文第5段所写云彩的五光十色、瞬息万变颇有相似、相通之处。因此,这一段虽然不是严格意义上的写景,其实也是对景物描写的一种补充,这种补充给读者留下了比较大的自主想象空间。

写“肥皂泡”,是作者被勃朗峰的美景深深地吸引,感叹大自然的鬼斧神工,震撼、享受、沉醉之余发出了由衷地赞叹。更重要的在于抒发作者的感慨:美丽都是转瞬即逝的,至精至美者,往往不能长久,正因如此,美丽才显得稀有而珍贵。作者的情感与遐思借“肥皂泡”来表达,既含蓄又富有意趣。

任务探究三 语言品析

6.第⑤段中“稍作”“顷刻”“骤然” 在句中有什么表达效果?

明确 “稍作”“顷刻”“骤然”等词表明时间之短,形象地表现出了勃朗峰光影斑驳、变幻无穷的情状,勾勒出了一幅光与影变化多端的美丽图景。

7.“洁白轻薄的云朵……纯洁的天使。”这句话运用了什么修辞手法?有怎样的表达效果?

明确??运用比喻的修辞手法,把洁白轻薄的云朵比作身披霓裳羽衣的纯洁天使,生动形象地刻画出了勃朗峰云朵的轻柔纯净的特点。

点面结合描写景物

一、考点解说

《登勃朗峰》一文第2段中,作者主要采用点面结合的方法描绘沿途的景物。请你试着运用点面结合的写法,写一个描写景物的片段。

二、写法指导

点面结合是指在描写景物是,既要通观全貌,勾画出某一景色的全景画面,又要突出重点,描写出全景中的一些具体小景。运用点面结合描写景物时要注意:(1)所写的“面”务必包含景物各个构成“点”的共同特点,要能反映景物整体的面貌;(2)所选取的“点”要具有特点,能代表“面”。(3)要在整体的景物中突出“点”,在“点”的基础上表现“面”,做到点面结合,有详有略。

三、优秀示例

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了。(先从面上写整个喝汤的风致——曲曲折折、荷叶相连,然后逐点写荷叶、荷花的特点。)

一、基础过关练

1.下列加点字注音完全正确的一项是(????)

A.翌日(yì)??俯瞰(kàn)??络绎不绝(yì)

B.穹顶(qóng) 皑皑(ái)??纷至沓来(tà)

C.巉岩(chán) 辚辚(lín) 拾级而上(shí)

D.沟壑(hè)??妩媚(mèi)??独踞苍穹(jū)

2.下列各组词语中书写无误的一项是(????)

A.灼热????旷野????可怜可悯????轻歌慢舞

B.陡峭????打嗝????美不胜收????白云燎绕

C.浮躁????骤然????瞬息万变????五光十色

D.班斓????颠簸????名副其实????一如既往

3.下列句中加点词语使用不正确的一项是( )

A.这一彩幻只是稍作驻留,顷刻间便飘忽不定,相互交融,暗淡隐去,可又骤然返光灼灼,瞬息万变,真是无穷变幻,纷至沓来。

B.我们曾仰面遥望附近的一座峰巅,但见色彩斑斓,彩霞满天,白云缭绕轻歌曼舞,那朵朵白云精美柔细,宛如游丝蛛网一般。

C.在阳光下,远山就像洗过一样,历历在目,青翠欲滴,看上去好像离眼前近了许多,也陡峭了许多。

D.王经理很注意自己的仪表,每天都西装革履,不修边幅。

4.下列句子运用的表达方式不同于其他三项的一项是(????)

A.有一怪峰,形如塔糖。

B.前往勃朗峰的途中,我们先坐火车去了马蒂尼,翌日早晨八点多,便徒步出发。

C.俯瞰脚下峡谷,只见其间一股清流急湍,环顾四周,岩壁巉峻,丘岗葱绿,美不胜收。

D.洁白轻薄的云朵,微光闪烁,仿佛身披霓裳羽衣的纯洁天使。

5.下列表述有误的一项是(?????)

A.马克·吐温是美国作家,他被誉为“文学史上的林肯”。

B.马克·吐温的代表作是《哈克贝利·费恩历险记》《鲁滨逊漂流记》。

C.本文以朴实而幽默的文笔,如实地记叙了马克·吐温登欧洲阿尔卑斯山主峰勃朗峰的经过。

D.文章对自称“车夫之王”的车夫及车夫朋友的言行举止的描绘,体现了马克·吐温一贯轻松幽默的风格。

6.下列关于文章内容的理解,正确的一项是(???????????)

A.作者看到乘车骑骡上山的人,觉得他们可怜可悯,是出于作者对那些人可以乘车的嫉妒心理。

B.越往上爬,山就变得越来越高,是因为作者疲惫并且失去耐心,感觉山总是爬不完。

C.作者遥望峰巅,看到色彩斑斓,联想到肥皂泡,抒发了美丽易逝,要抓住机会多欣赏美景的感慨。

D.作者在文中只写了沿途的风景和颠簸之苦。

二、文本阅读能力

7.阅读下面文字,回答问题。

三登泰岳

韩天衡

①1978年初春,为拍摄《书法艺术》电影,我与朋友一行五人访碑泰山。彼时经历寒冬的泰山似在冬眠中还未苏醒,落叶的树,无芽的草,一片土黄色,很莽荒的萧瑟相貌。晨八时进山门,拾级而上,偶要攀爬土坡,一路走去,赏右侧大山坡上字大于斗、整幅字巨大到看不到边际的古代“大字之王”——经石峪金刚经刻石;观不知其年的五老松,它那奇崛开张如龙蟠凤舞的姿势,让我们绕着它转悠了四五圈,还觉看不够。

②那时节,山上还多余雪。风萧萧的晚间睡在招待所里,还算暖和。翌日晨四时,裹上借来的棉军大衣,急匆匆地赶往东侧日观峰的拱北石景观台看日出。记得李太白有“日出东方隈,似从地底来”的诗句,我这次要亲见奇景了。寒风中,急切地期待日出,终于,旭日在一片曙光的簇拥下,矜持地露脸了。那奇艳的红,似乎只有刚出炉的钢水才有这般厚实、凝重、绚烂。眨眼间旭日已从海上跃起,爬上远处起伏如波涛的群山,这以天地为幕的大观,奇妙到铭心刻骨。此时高居山巅而临下的我,不由吟起了“山登绝顶我为峰”的诗句。自豪啊!

③2008年盛夏,又有登泰山之旅。但此时“旅”的辛苦,都被现代化的交通工具一扫而光,“攀登”一说,成了夸张说辞,虚张声势。旅游车直送中天门,再乘坐缆车空降到南天门。一路上满目碧绿,生机勃勃,大有“游”之乐,而无“旅”之艰,甚觉轻松。但世上事,得必有失,步行登山的一路景致也因此无缘欣赏,不免生出了浓浓的失落感。

④旧地重游,泰山已不复三十年前我初游时的清寂,变得游人如织,熙熙攘攘。美景恨不百回看,午后时分,又登上了观景台,体悟孔子“登泰山而小天下”的感受,玩味杜工部“会当凌绝顶,一览众山小”的诗境。然而,环顾南北而有所思,此处泰山独高,再遥望西南,那边陲上的珠峰,要高出泰山若干倍。珠峰有灵,会视泰山为小丘的。又想到古人常用“泰山北斗”作美喻,将泰山与北斗并列,其实,居北斗而俯看泰山,它仅是砂石一粒,渺焉难寻。我彼时不由自问:天下小了,泰山小了,“小天下”的自身岂不更加渺小了?!初登泰山时的莫名自豪、自大此际被一扫而空。得此感悟,折返海上后,我披刀叩石,刻了一大方印,曰“登山小己”,自警也。

⑤八年后,岁近八旬的老朽,有幸三登泰岳。旅游业更加发达了,在一条龙衔接的全程周到服务下,一切攀山艰辛的顾虑早已全消。初登泰山时九小时的路程如今仅需一小时,在车上,在缆车车厢里,坐看窗外,满山遍野的绿,还夹杂着些许的红,天成的斑斓,是老成而醇郁的秋滋味。那明灭断续的登山路,似断线的珍珠串,时隐时显,美极。也怪,我总觉得人的思维多有“贱”的一面,至少我是如此。初登泰山时那般艰辛,多挪身一步都觉烦难,那时多向往一步登天的舒坦便捷。如今,舒坦便捷了,却又惦记着当初辛苦中才能获得的乐趣。

⑥还惦记着藏匿其里的满是佳境的“经石峪”“五老松”“十八盘”,以及沿山镌刻在石壁上满目琳琅的古贤题记。我庆幸,亏得有第一次全程的步行,否则,也许以为巍峨的泰山,其妙处仅在山巅的几处胜迹呢。

⑦久久地站立在观景台上,由远而近,感受到一座山、一座城市的勃勃生机,新的得体,古的雅致,相得益彰。今胜昔、换新天,靠的是不断奋斗、不断努力。由景及心,此时不无联翩的浮想:古人有句“少壮不努力,老大徒伤悲”。吾今老大矣,生理上当服老、知老,心理上应年轻、忘老。岂能借口自己的年衰体弱而虚度岁月,空抛时光?!

⑧折回申江,即择佳石,挑灯刻制了一枚“老大努力”的印章,既以明志,也以自励。

⑨泰山拱北石景观台,对我而言,不仅可观山赏景,更像是无声的传递正能量的讲台,作为一个年届八旬的文艺老学生,三登泰山,曾让我三变心志——“山登绝顶我为峰”,是盲目膨胀的(????);“登山小己”是清醒而及时的(????);“老大努力”是衰老不言退、不言败的(????)。

⑩在既往的四十年,见证和蕴蓄着华夏文明史的崔嵬泰山,对于我是诤友,更是良师。

(选自2019年4月5日《文汇报·笔会》,有删改)

(1)在文中括号内依次填入词语,最恰当的一项是(???)

A.自警??自信??自励 B.自信??自励??自警

C.自信??自警??自励 D.自励??自警??自信

(2)根据文章内容,将情节补充完整。

→二登泰山,生出失落感→

(3)请从修辞的角度赏析第②段中画线的句子。

眨眼间旭日已从海上跃起,爬上远处起伏如波涛的群山,这以天地为幕的大观,奇妙到铭心刻骨。

(4)“我总觉得人的思维多有‘贱?的一面,至少我是如此”中的“贱”为什么要加双引号?请谈谈你的看法。

(5)谈谈你对作者在文章末尾称泰山为“诤友”和“良师”的理解。

8.阅读下面的文字,完成下列问题。

日出

刘白羽

①登高山看日出,这是从幼小时就对我有魅力的一件事。

②落日有落日的妙处,古代诗人在这方面留下不少优美的诗句,如“大漠孤烟直,长河落日圆”“落日照大旗,马鸣风萧萧”。可是再好,总不免有萧瑟之感。不如攀上奇峰陡壁,或是站在大海岩头,面对着弥漫的云天,在一瞬时间内,观察那伟大诞生的景象,看火、热、生命、光明怎样一起来到人间。但很长很长时间,我却没有机缘看日出,而只能从书本上去欣赏。

③海涅在《哈尔次山游记》中曾记叙从布罗肯高峰看日出的情景:我们一言不语地观看,那绯红的小球在天边升起,一片冬意朦胧的光照扩展开了,群山像是浮在一片白浪的海中,只有山尖分明突出,使人以为是站在一座小山丘上。在洪水泛滥的平原中间,只是这里或那里露出来一块块干的土壤。

④善于观察大自然风貌的屠格涅夫对于俄罗斯原野上的日出,却作过精辟的描绘:朝阳初升时,并未卷起一天火云,它的四周是一片浅玫瑰色的晨曦。太阳,并不厉害,不像在令人窒息的干旱的日子里那么炽热,也不是在暴风雨之前的那种暗紫色,却带着一种明亮而柔和的光芒,从一片狭长的云层后面隐隐地浮起来,露了露面,然后就又躲进它周围淡淡的紫雾里去了。在舒展着云层的最高处的两边闪烁得有如一条条发亮的小蛇:亮得像擦得耀眼的银器。可是,瞧!那跳跃的光柱又向前移动了,带着一种肃穆的欢悦,向上飞似的拥出了一轮朝日……

⑤可是,太阳的初升,正如生活中的新事物一样,在它最初萌芽的瞬息,却不易被人看到。看到它,要登得高,望得远,要有一种敏锐的视觉。从我个人的经历来说,看日出的机会,曾经好几次降临到我的头上,而且眼看就要实现了。

⑥一次是在印度。我们由马德里经孟买、海德拉巴、帮格罗、科钦,到翠泛顿。然后,沿着椰林密布的道路,乘三小时汽车,到了印度最南端的科摩林海角。这是出名的看日出的胜地。因为从这里到南极,就是一望无际的、碧绿的海洋,中间再没有一片陆地。因此,这海角成为迎接太阳的第一位使者。人们不难想象,那雄浑的天空,苍茫的大海,从黎明前的沉沉暗夜里,升起第一线曙光,燃起第一支火炬,这该是何等壮观。我们到这里来,就是为了看日出。可是,听了一夜海涛,凌晨起来,一层灰蒙蒙的云雾却遮住了东方。这时,拂拂的海风吹着我们的衣襟。一卷一卷的浪花拍到我们的脚下,发出柔和的音响,好像在为我们惋惜。

⑦还有一次是登黄山。这里也确实是一个看日出的优胜之地。因为黄山狮子林,峰顶高峻。可惜人们没有那么好的目力,否则从这儿俯瞰江、浙,一直到海上,当是历历可数。这种地势,只要看看黄山泉水,怎样像一条无羁的白龙,直泄新安江、富春江,而经钱塘入海,就很显然了。我到了黄山,开始登山时,鸟语花香,天气晴朗,收听气象广播,也说二三日内无变化。谁知结果却逢到了徐霞客一样的遭遇:“浓雾迷漫,抵狮子林,风愈大,雾愈厚……雨大至……”只听了一夜风声雨声,至于日出当然没有看成。

⑧但是,我却看到了一次最雄伟、最瑰丽的日出景象。不过,那既不是在高山之巅,也不是在大海之滨,而是从国外向祖国飞航的飞机飞临的万仞高空上。现在想起,我还不能不为那奇幻的景色而惊异。是在我没有一点准备、一丝预料的时刻,宇宙便把它那无与伦比的光华、丰彩,全部展现在我的眼前了。这就把我的心灵一下吸引住,一下照得通红。那是1958年8月24日,我从莫斯科搭机东飞塔什干。在机场上,黑夜沉沉,满天繁星。三点四十分起飞,飞到空中,向下俯视,只见在黑天鹅绒一般的夜幕之下,莫斯科大片灯火,像亿万细小的钻石熠熠放明,它如同一条狭窄的暗红色长带,带子的上面露出一片清冷的淡蓝色晨曦,晨曦上面高悬着一颗明亮的启明星。飞机不断向上飞翔,愈升愈高,也不知穿过多少云层,远远抛开那黑沉沉的地面。飞机好像唯恐惊醒人们的安眠,马达声特别轻柔,两翼非常平稳。这时间,那条红带,却慢慢在扩大,像一片红云了,像一片红海了。暗红色的光发亮了,它向天穹上展开,把夜空愈抬愈远,而且把它们映红了。下面呢?却还像苍莽的大陆一样,黑色无边,这是晨光与黑夜交替的时刻。你乍看上去,黑色还似乎强大无边,可是一转眼,清冷的晨曦变为磁蓝色的光芒。原来的红海上簇拥出一堆堆墨蓝色云霞。一个奇迹就在这时诞生了。突然间从墨蓝色云霞里矗起一道细细的抛物线,这线红得透亮,闪着金光,如同沸腾的溶液一下抛溅上去,然后像一支火箭一直向上冲,这时我才恍然觉得这就是光明的白昼由夜空中迸射出来的一刹那。然后在几条墨蓝色云霞的隙缝里闪出几个更红更亮的小片。开始我很惊奇,不知这是什么?再一看,几个小片冲破云霞,密接起来,融合起来,飞跃而出,原来是太阳出来了。它晶光耀眼,火一般鲜红,火一般强烈,不知不觉,所有暗影立刻都被它照明了。一眨眼工夫,我看见飞机的翅膀红了,窗玻璃红了,机舱座里每一个酣睡者的面孔红了。这时一切一切都宁静极了,宁静极了。整个宇宙就像刚诞生过婴儿的母亲一样温柔、安静,充满清新、幸福之感。再向下看,云层像灰色急流,在滚滚流开,好把光线投到大地上去,使整个世界大放光明。我靠在软椅上睡熟了。醒来时我们的飞机正平平稳稳,自由自在,向东方航行。黎明时刻的种种红色、灰色、黛色、蓝色,都不见了,只有上下天空,一碧万顷,空中的一些云朵,闪着银光,像小孩子的笑脸。这时,我忘掉了为这一次看到日出奇景而高兴,而喜悦,我却进入一种庄严的思索,在体会着“我们是早上六点钟的太阳”这一句诗那般最优美、最深刻的含意。

(1)你觉得第①段中哪一个词用得最好?请简要说出理由。

(2)文章的③④两段,同第②段中的哪句话有紧密联系?

(3)当读者急于想看到日出景象之时,作者偏偏不写日出,却去写日落。这是为什么?作者运用了什么手法?

(4)刘白羽的《日出》写得“一波三折”。请你简要分析这一行文特点。

(5)谈谈你对文章结尾句的理解。

参考答案:

1.A

【详解】本题考查字音。

B.穹顶(qóng)——qióng;

C.拾级而上(shí)——shè;

D.独踞苍穹(jū)——jù;

故选A。

2.C

【详解】本题考查字形。

A.轻歌慢舞——曼;

B.白云燎绕——缭;

D.班斓——斑;

故选C。

3.D

【详解】不修边幅,意思是随随便便,不拘小节。后形容不注意衣着或容貌的整洁。与D句语境不符,使用有误。故选D。

4.B

【详解】本题考查表达方式的理解。

A.“形如塔糖”运用比喻的修辞,描写了怪峰的形状。是描写;

B.“我们先坐火车去了马蒂尼,翌日早晨八点多,便徒步出发”叙述事件,是记叙。

C.“其间一股清流急湍,环顾四周,岩壁巉峻,丘岗葱绿,美不胜收”是描写脚下峡谷的美景。

D.“仿佛身披霓裳羽衣的纯洁天使”运用比喻,描写“云朵”。

故选B。

5.B

【详解】“文学常识”的考查旨在开阔学生的文学视野,加深对那些在社会上有重要影响力的作家、作品的了解。它主要考查:(1)识记中国重要作家的时代及代表作;(2)识记外国重要作家的国别与代表作;(3)识记文学体裁常识。B项表述错误,《鲁滨逊漂流记》是英国作家笛福的作品。

6.C

【详解】此题考查的是对文章内容的理解,解答此类型的题目时,要结合文章的上下文和主旨来回答。A.根据文中“我们可在树林中避暑纳凉,稍作歇息,可那些人不行。既然花了钱坐车,就一定要使他们的旅行物有所值”可知作者看到乘车骑骡上山的人,焦炙于火辣辣的炎阳之下,觉得他们可怜可悯,是对那些人不知只有徒步才能领略沿途优美风光的惋惜;B.“越往上爬,山就变得越来越高”这只是在客观叙述山的高峻,并没有表现作者的疲惫;C.正确;D. “只写了沿途的风景和颠簸之苦”说法不正确,因为这篇课文记述了作者与友人游览勃朗峰的经历,写上山,用散文笔法,描绘山中奇景,嶙峋的怪石,变幻的光影,引出无限感慨;写下山,以小说笔法,叙述奇人奇事,惊险的旅途,怪异的车夫,富有传奇色彩,令人读之,妙趣横生。故选C。

7.(1)C

(2) 初登泰山,心生自豪 三登泰山,惦记当初乐趣

(3)运用拟人的修辞手法,赋予旭日人的动作,生动形象地写出了日出东方,于海平面一跃而起的场景,表达了作者对眼前自然奇观的赞叹之情。

(4)“贱”原指卑鄙、下贱,本句中的“贱”则指作者享受到现代登山便利的同时想念当初徒步登山的乐趣,是指作者内心患得患失之感,并非实质意义上的“贱”,因此要加上双引号。

(5)作者三次登山,均有不同感受,从年轻时初次登山的自信,蜕变为自警、自励。作者的心态变化不仅来自于生活的磨砺、年龄的增长,更是在登山途中,体验到了登顶泰山给人带来的警醒与勉励,因此作者称泰山为诤友、良师。

【详解】(1)本题考查词语运用。

自信,是指自己相信自己。

自警,意思就是警示自己。

自励,意思是自我鼓励以增强自信的行为。

结合语境,第一空“盲目膨胀”形容“自信”;第二空结合“登山小己”“清醒而及时”分析,指“自警”;第三空“老大努力”应是“自励”。

故选C。

(2)本题考查概括文章内容。

由第②段“那时节,山上还多余雪”“此时高居山巅而临下的我,不由吟起了‘山登绝顶我为峰’的诗句。自豪啊!”可概括出:初登泰山,心生自豪;

由第③段“2008年盛夏,又有登泰山之旅。……但世上事,得必有失,步行登山的一路景致也因此无缘欣赏,不免生出了浓浓的失落感”可概括出:二登泰山,生出失落感;

由第⑤段“八年后,岁近八旬的老朽,有幸三登泰岳”“如今,舒坦便捷了,却又惦记着当初辛苦中才能获得的乐趣”可概括出:三登泰山,惦记当初乐趣。

(3)本题考查句子赏析。

本句“旭日已从海上跃起,爬上远处起伏如波涛的群山”将旭日拟人化,是拟人的修辞手法,生动形象地写出了日出东方,跳跃在海平面的场景,最后结合第②段末尾句“此时高居山巅而临下的我,不由吟起了‘山登绝顶我为峰’的诗句。自豪啊!”答出作者对景物的喜爱、登泰山观日出的自豪情感。

(4)本题考查对重点语句的理解。

“贱”本意指地位低下、卑鄙、下贱、轻视、瞧不起。这里用双引号表示特殊含义。结合第⑤段语境“初登泰山时那般艰辛,多挪身一步都觉烦难,那时多向往一步登天的舒坦便捷。如今,舒坦便捷了,却又惦记着当初辛苦中才能获得的乐趣”理解,“贱”指作者想念当初徒步登山的乐趣,又不想那么累,坐缆车舒坦便捷了,却又惦记着当初辛苦中才能获得的乐趣。这是作者内心的患得患失,并非是实质意义上的“贱”。

(5)本题考查对重点句子的理解。

需要考生在理解文意的基础上,结合上下文,分析句子的含意以及蕴含的感情。

作者三次登山,均有不同感受,结合文中第②段“此时高居山巅而临下的我,不由吟起了“山登绝顶我为峰”的诗句。自豪啊!”,第④段“天下小了,泰山小了,‘小天下’的自身岂不更加渺小了?!初登泰山时的莫名自豪、自大此际被一扫而空。得此感悟,折返海上后,我披刀叩石,刻了一大方印,曰‘登山小己’,自警也”,第⑦段“久久地站立在观景台上,由远而近,感受到一座山、一座城市的勃勃生机,新的得体,古的雅致,相得益彰。……吾今老大矣,生理上当服老、知老,心理上应年轻、忘老。岂能借口自己的年衰体弱而虚度岁月,空抛时光?!折回申江,即择佳石,挑灯刻制了一枚‘老大努力’的印章,既以明志,也以自励”分析,作者从年轻时的自信,蜕变为自警、自励。作者在登山途中,体验到了登顶泰山对人带来的勉励与警醒,因此作者称泰山为良师、诤友。

8.(1)“魅力”用得最好。开头就引起读者猜想又统领了文章内容。

(2)我却没有机缘看日出,而只能从书本上去欣赏。

(3)为写日出作铺垫。用对比或衬托的手法。

(4)先写想看日出,结果却写日落;接着写了两位作家对日出的描写;然后写作者两次没有看到日出;最后才写作者看到日出的经过。

(5)作者由欣赏日出的喜悦转而进入庄严的思考,面对“雄伟、瑰丽的日出景象”,作者想到的是“我们是早上六点钟的太阳”,想到的是“新中国瑰丽的景色”,从而揭示出文章的象征义,表达对祖国赤诚的爱。

【详解】(1)本题考查赏析语句中关键词。

首先要读懂第①段的大意,可从词性的角度、手法的角度、与语段或文章中心关系的角度去思考。如“魅力”一词。魅力,指的是与众不同, 独一无二的人,指一个人“充满了吸引力”。而第①段中“登高山看日出,这是从幼小时就对我有魅力的一件事”开头就读者猜想,吸引读者的阅读兴趣,强调我对“看日出”的特殊感情,同时又统领全文内容,是点明中心之词。

(2)本题考查照应的手法。

首先要读懂文章的③④两段的内容。“海涅曾记叙从布罗肯高峰看日出的情景”这句话说明作者从书本上去欣赏海涅所描写的日出景观。所以可直接提取第②段末“我却没有机缘看日出,而只能从书本上去欣赏”一句作为答案。

(3)本题考查考查对文章内容的理解及表现手法。

读懂文章的上下文内容,即可得出正确的答案。作者偏偏不写日出,却去写日落,这是为写日出作铺垫,也就是用日落来引出日出,用日落来衬托日出,同时日落也和下文的日出构成对比。所以从表现手法上看,属于对比或衬托的手法。

(4)本题考查分析行文特点。

“一波三折”:形容文章结构曲折起伏。通篇阅读,分出层次,梳理情节,全盘把握,根据题干要求找出“一波三折”的地方,用自己的语言简洁概括。

如文章第①段“登高山看日出,这是从幼小时就对我有魅力的一件事”先写想看日出,结果第②段“落日有落日的妙处,古代诗人在这方面留下不少优美的诗句”却写日落。第③段“海涅在《哈尔次山游记》中曾记叙从布罗肯高峰看日出的情景”和第④段“善于观察大自然风貌的屠格涅夫对于俄罗斯原野上的日出,却作过精辟的描绘”不写自己看到日出,却接着写了两位作家看日出。第⑤⑥⑦段“从我个人的经历来说,看日出的机会,曾经好几次降临到我的头上,而且眼看就要实现了”又写到作者两次没有看到日出等等。这些都给人一种“文似观山不喜平”的感觉。

(5)本题考查对文中重要语句内涵的理解。

要考虑到文句在文章位置上的意义。文句出现在文章结尾,所以就有收束全文,点明主旨的作用。“我忘掉了为这一次看到日出奇景而高兴,而喜悦,我却进入一种庄严的思索”这是说作者由欣赏日出的喜悦转而进入庄严的思考。“我在体会着‘我们是早上六点钟的太阳’这一句诗那最优美、最深刻的含意”这句话揭示出文章的象征义。由赞美日出,到赞美祖国,再到表达对祖国赤诚的爱,主题得以升华。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读