第一单元检测(含解析)语文八年级下册

图片预览

文档简介

第一单元检测

一、积累与运用(30分)

1.下列加点字的注音全都正确的一项是( )

A.归省(xǐng) 两颊(xiá) 挑衅(xìn) 恬静(tián)

B.纨绔(wán) 蕴藻(zǎo) 脑畔(pàn) 闭塞(sāi)

C.分量(fèn) 冗杂(rǒng) 撺掇(cuān) 踱步(duó)

D.怅惘(chàng) 静穆(mù) 蓦然(mù) 斡旋(wò)

2.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.踊越 争讼 硫黄 门槛

B.幅射 怠慢 领域 羁绊

C.流苏 落幕 皎洁 恣意

D.家眷 概叹 渺远 诱惑

3.下列加点成语运用正确的一项是( )

A.元宵节,家家户户喜气洋洋,县城主城区的道路两侧张灯结彩。

B.特朗普对墨西哥极限施压后,双方代表经过数轮艰难谈判,一拍即合,签订了合作协议。

C.前方是断崖,他一脚死死地踩在了刹车上,飞驰的汽车戛然而止。

D.男生公寓楼前垃圾遍地,污水横流,路过的师生都要掩鼻,真是令人叹为观止。

4.下列对病句的修改不正确的一项是( )

A.《人民的名义》这部电视剧生动地刻画了各类政府官员的典型形象,受到了广大观众的一致好评。(将“各类政府官员”改为“政府各类官员”)

B.在中国倡导的“一带一路”的影响下,中亚各国之间的交往日益密切,经济发展模式也出现了新的增长点。(将“交往”改为“交流”)

C.我国制陶工艺历史悠久,陶器由以实用为主的器皿演变为具有独特审美的艺术品,深受广大艺术爱好者青睐。(在“审美”后加上“价值”)

D.我们寻访散落在南粤大地上的古老书院,探访广东文脉昌盛与书院繁荣之间密不可分的关系。(将“探访”改为“探究”)

5.下列有关文学常识的说法不正确的一项是( )

A.《社戏》写了作者故乡的风俗民情,描写了富有江南地域特色的乡村景象,是鲁迅写的一篇著名散文。

B.《安塞腰鼓》是当代作家刘成章写的一篇著名散文,有浓郁的陕北风情。

C.《回延安》是贺敬之用陕北民歌“信天游”的形式写成的,有很浓郁的乡土气息,表达了作者对“母亲延安”的深情。

D.《灯笼》是吴伯箫在20世纪30年代写的一篇散文,从不同方面表达了灯笼对于他乃至民族的意义,表现了作者与时代同呼吸、共命运的担当精神。

6.给下列句子排序最恰当的一项是( )

①文章要打动人心,是应该带有感情的

②好的理论文章未尝不可以具有抒情的因素

③但是,人们有一种成见,以为既是理论文章,就难免枯燥

④梁启超的“新文体”在五四前有很大的影响,原因之一是“笔锋常带感情”

⑤其实不然

A.①⑤③②④ B.④①③⑤② C.③⑤①④② D.②④⑤③①

7.某班开展“走近剪纸”的语文实践活动,请你完成以下任务。

(1)【剪纸知识】根据下面的材料,从三个方面概括中国剪纸的特点。

早在汉代,随着造纸术的发明,剪纸就出现了。日月星辰,山水花木,人物鸟兽,故事传说都是剪纸的素材。剪纸剪法上有阳剪,即留下勾画形象的线条;阴剪,即剪去线条留下平面;有二者结合的阴阳剪、折叠纸而剪的对称剪、阴影剪、图案剪等。

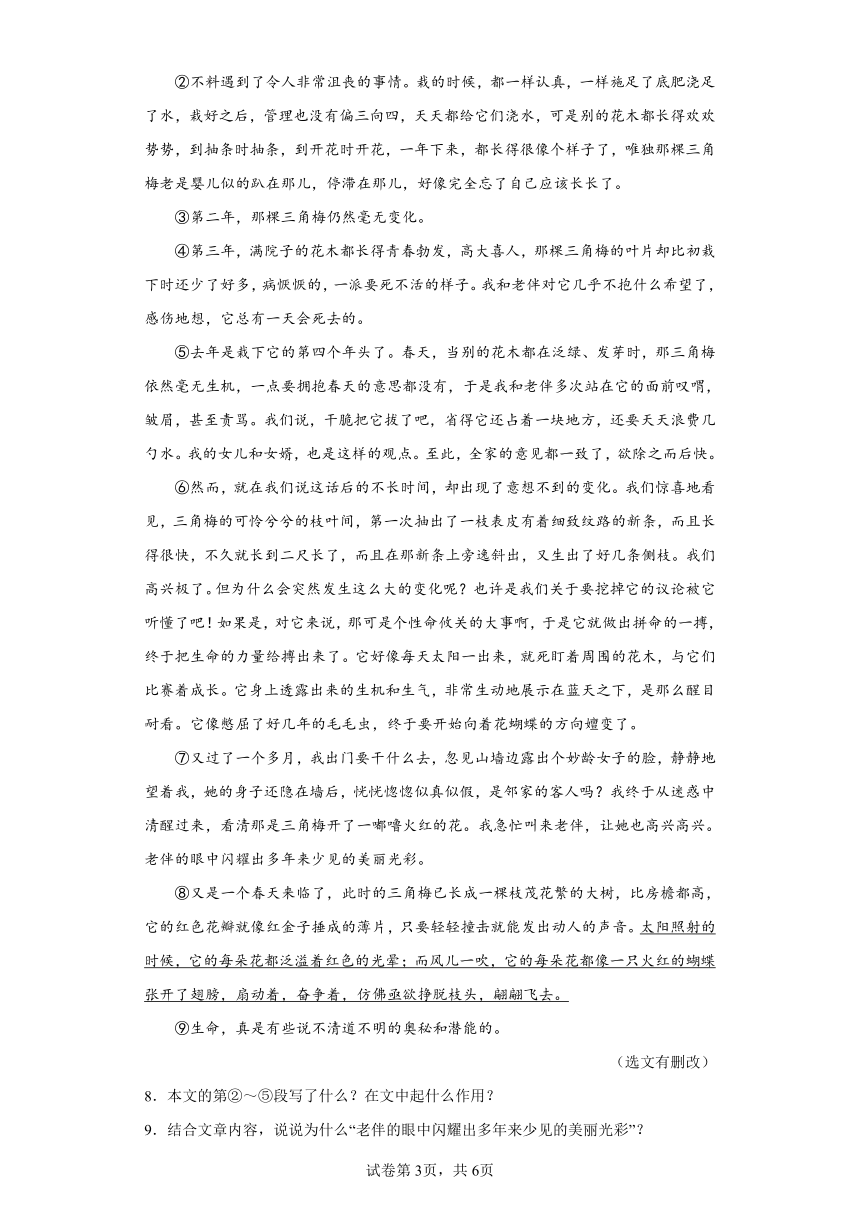

(2)【剪纸欣赏】请你仔细观察右面这幅剪纸作品,描绘画面内容,并揭示其寓意。

(3)【我看剪纸】班里有些同学认为剪纸艺术已经落伍了,没必要发扬光大。请用简明的语言阐述你的观点。

二、阅读理解(44分)

(一)(24分)

阅读下面文字,完成下面小题。

三角梅

刘成章

①那年春天,我们陆续给小院栽了一些花木,其中包括一棵三角梅。我们知道三角梅可以开出很繁盛很灿烂的花,所以对它怀着极为美好的憧憬,特意把它栽在房屋山墙边极为显眼的地方,希图无论是谁来到我家门前,一眼就能看见。

②不料遇到了令人非常沮丧的事情。栽的时候,都一样认真,一样施足了底肥浇足了水,栽好之后,管理也没有偏三向四,天天都给它们浇水,可是别的花木都长得欢欢势势,到抽条时抽条,到开花时开花,一年下来,都长得很像个样子了,唯独那棵三角梅老是婴儿似的趴在那儿,停滞在那儿,好像完全忘了自己应该长长了。

③第二年,那棵三角梅仍然毫无变化。

④第三年,满院子的花木都长得青春勃发,高大喜人,那棵三角梅的叶片却比初栽下时还少了好多,病恹恹的,一派要死不活的样子。我和老伴对它几乎不抱什么希望了,感伤地想,它总有一天会死去的。

⑤去年是栽下它的第四个年头了。春天,当别的花木都在泛绿、发芽时,那三角梅依然毫无生机,一点要拥抱春天的意思都没有,于是我和老伴多次站在它的面前叹喟,皱眉,甚至责骂。我们说,干脆把它拔了吧,省得它还占着一块地方,还要天天浪费几勺水。我的女儿和女婿,也是这样的观点。至此,全家的意见都一致了,欲除之而后快。

⑥然而,就在我们说这话后的不长时间,却出现了意想不到的变化。我们惊喜地看见,三角梅的可怜兮兮的枝叶间,第一次抽出了一枝表皮有着细致纹路的新条,而且长得很快,不久就长到二尺长了,而且在那新条上旁逸斜出,又生出了好几条侧枝。我们高兴极了。但为什么会突然发生这么大的变化呢?也许是我们关于要挖掉它的议论被它听懂了吧!如果是,对它来说,那可是个性命攸关的大事啊,于是它就做出拼命的一搏,终于把生命的力量给搏出来了。它好像每天太阳一出来,就死盯着周围的花木,与它们比赛着成长。它身上透露出来的生机和生气,非常生动地展示在蓝天之下,是那么醒目耐看。它像憋屈了好几年的毛毛虫,终于要开始向着花蝴蝶的方向嬗变了。

⑦又过了一个多月,我出门要干什么去,忽见山墙边露出个妙龄女子的脸,静静地望着我,她的身子还隐在墙后,恍恍惚惚似真似假,是邻家的客人吗?我终于从迷惑中清醒过来,看清那是三角梅开了一嘟噜火红的花。我急忙叫来老伴,让她也高兴高兴。老伴的眼中闪耀出多年来少见的美丽光彩。

⑧又是一个春天来临了,此时的三角梅已长成一棵枝茂花繁的大树,比房檐都高,它的红色花瓣就像红金子捶成的薄片,只要轻轻撞击就能发出动人的声音。太阳照射的时候,它的每朵花都泛溢着红色的光晕;而风儿一吹,它的每朵花都像一只火红的蝴蝶张开了翅膀,扇动着,奋争着,仿佛亟欲挣脱枝头,翩翩飞去。

⑨生命,真是有些说不清道不明的奥秘和潜能的。

(选文有删改)

8.本文的第②~⑤段写了什么?在文中起什么作用?

9.结合文章内容,说说为什么“老伴的眼中闪耀出多年来少见的美丽光彩”?

10.请从描写的角度和修辞手法两方面赏析下面的句子。

太阳照射的时候,它的每朵花都泛溢着红色的光晕;而风儿一吹,它的每朵花都像一只火红的蝴蝶张开了翅膀,扇动着,奋争着,仿佛亟欲挣脱枝头,翩翩飞去。

11.结合全文,说一说你对文尾句中“奥秘和潜能”的理解。

12.下面对文章的理解和分析,不正确的两项是( )

A.这篇文章按照时间线索,记录了三角梅从种植后了无生机到繁华怒放的生长经历。

B.第①自然段交待了作者栽种三角梅的原因,只是希望每一个经过他家门前的人,都能看到小院中的花,没有特别的理由。

C.第④自然段描写三角梅“病恹恹”“要死不活”的样子,凸显了它后面的“枝茂花繁”,前后形成对比。

D.因为看到三角梅终于长出旁逸斜出的枝杈,老伴眼中闪耀出多年来少见的美丽光彩。

E.文章采用欲扬先抑的写法,并综合运用了记叙、描写、抒情和议论等多种表达方式。

(二)(16分)

阅读下面选文,回答问题。

百衲衣

叶大春

①故乡风俗,常生病遭灾的小孩,须吃千家饭,穿百衲衣,方能祛病化灾、长命百岁。我小时候经常生病,父母就让我吃千家饭,穿百衲衣。

②吃千家饭,就是挨家挨户讨一把米混在一起煮饭吃;穿百衲衣,就是挨家挨户讨一块布缝在一起做衣穿。千家饭象征性地吃一顿就够了,百衲衣却要常穿,有点像“护身符”。

③小时候,我不愿意穿百衲衣,爹娘不知说了多少好话,就差没跪下磕头了。10岁那年,妹妹在灶前烧红苕吃,把柴堆烧着了,烈火忽地蹿上了房顶。娘冲进火中,没有去抢救粮食和铺盖,也没有去抱那只闹钟,而是抢出了那件百衲衣。娘的头发烧焦了,脸上被火燎伤了一大块。我啜泣着埋怨娘:“冒这么大危险抢那破衣服值得吗?”娘嗫嚅道:“值得值得!”

④在故乡,13岁就算成人了。我13岁就可以不穿百衲衣了,脱下百衲衣时,我仿佛飞出樊笼的小鸟一样自由快乐。我不知道娘仍然珍藏着那件百衲衣,她真以为我能平平安安地长大,都多亏了灵验的百衲衣。她很感激百衲衣。在我考上大学进城时,娘把百衲衣放进了我的行李箱里,说:“要出远门了,带上它,让它庇护你,提醒你:你是吃千家饭穿百衲衣长大的山里孩子,要好好读书,替山里人争气!无论你走到哪里,干什么事,都不要忘了山里人!”

⑤后来,我结识了一位民俗学家,便向他谈起穿百衲衣的风俗。民俗学家说:“按照风俗习惯,穿百衲衣的孩子长大后,父母要向当年讨过布的人家还情的。你家还情了吗?”我惊诧:“怎么还情?”民俗学家说:“一般来说,讨过布的人家得还一截能做一件衣服的布。”我恍然大悟:难怪我满13岁那年,娘通宵达旦地纺线织布,原来娘已经悄悄替我还情了!

⑥我想,这获之碎布、报之衣料的百衲衣风俗,多像“滴水之恩,当以涌泉相报”的古训呀!

⑦其实,我们每个人都穿过百衲衣——人生的百衲衣。每个人在人生旅途上,都会或多或少地得到生活的馈赠、命运的庇护、时代的恩泽和社会的援助,那么就不应该忘记报答。知恩图报,是一种传统美德,也是一种人生境界。其实报答并不一定要鞠躬尽瘁赴汤蹈火,往往只是拔一羽以利天下、伸一手以救众生的事,就像给穿百衲衣的人一块碎布而已……

13.根据文章内容,简要地介绍一下“百衲衣风俗”。

14.本文围绕“百衲衣”,主要写了四件事:① ,② ,③母亲送百衲衣给我,④访问民俗专家,揭示百衲衣的含义。

15.从人物描写的角度,赏析第③段画线的句子。

16.作者说“其实,我们每个人都穿过百衲衣”,你能结合现实生活说说你穿过的“百衲衣”吗?

17.阅读下面的链接材料,结合上文完成后面题目。

链接材料 :百家锁是小孩的家人挨户乞讨,每户要得一文钱,然后把这些钱另铸成一把锁挂在小孩脖子上,为的是用百家福寿锁拴他的生命。这种做法在北方很流行,北京称为“化百家锁”。南方有种异曲同工的做法,把七粒白米和七叶红茶用纸包好,送给亲朋,亲朋还赠碎银,用碎银铸成锁,正面镌刻“百家宝锁”,反面镌刻“生命宝贵”,把锁系在小孩脖子上。

有人认为选文和链接材料中的风俗虽含有较多的迷信色彩,应予以摒弃。你是如何看待这些风俗的呢?结合具体风俗谈谈自己的观点。

三、作文(50分)

18.人的一生是漫长的,在时光赛道上,我们正忙碌的行走着,而那一段段逝去的生活却让我们忍不住回头观望,或温暖,或开心,或烦恼引人无限遐想。

请以“那段 的生活”为题目,写一篇文章。

要求:①将题目补充完整;横线上可填“温暖”“奋斗”“诗意”“幸福”……

②文中不得出现真实校名、姓名;

③不少于600字。

试卷第6页,共6页

试卷第1页,共6页

参考答案:

1.C

【详解】A.两颊(xiá)——(jiá);

B.闭塞(sāi)——(sè)

D.蓦然(mù)——(mò);

故选C。

2.C

【详解】A.踊越——踊跃;

B.幅射——辐射;

D.概叹 ——慨叹;

故选C。

3.A

【详解】本题考查成语辨析。

A.张灯结彩:意思是挂上灯笼,系上彩绸;形容节日或有喜庆事情的景象。这里形容元宵节的灯火,符合语境;

B.一拍即合:意思是一打拍子就合上了曲子的节奏;比喻双方很容易一致,也比喻因情意相投或有利害关系,一下子就说到一起或结合在一起。这里是“艰难谈判”就不会一拍即合,不符合语境;

C.戛然而止:形容声音因为被打断而突然终止。这里形容汽车突然停止,对象使用错误;

D.叹为观止:指赞美所见到的事物好到了极点。这里形容环境很糟糕,褒贬误用,对象使用错误;

故选A。

4.B

【详解】本题考查病句辨析及修改。

B.搭配不当。把“模式”去掉。故选B。

5.A

【详解】A.有误,《社戏》是一篇短篇小说。故选A。

6.B

【详解】本题考查学生的句子排序能力。排列句子顺序:这一直是中考的重点,学会排列句子,不仅能提高我们的思维能力,还能提高我们的写作能力。如何学会排列句子呢?我们按下列方法进行。 (1)按事情的发展顺序排列 (2)按时间先后顺序排列 (3)按先总述后分述的顺序排列 (4)按空间推移的顺序排列(5)按照句意之间内在逻辑排列。本题可采用排除法。A项②接③后就成为“其实不然”所指的内容。故不合适。C项①④②的顺序,是语脉不通;D项④⑤③的顺序时语意不通。故选B。

7. 历史悠久、取材广泛、剪法多样。 示例:画面内容:一个胖小孩怀抱一条肥大的鱼,小孩身后两侧是荷叶荷花。寓意:年年有鱼(连年有鱼或喜庆有鱼,“余”字亦可)。 示例一:我认为这种说法不可取。剪纸是民族艺术,是中华瑰宝。它经历漫长的岁月发展到今天就说明了这一点。示例二:我认为这种说法可取。剪纸太古老了,已经跟不上当代社会的发展,也很难融入新时代审美的因素,没必要发扬光大。

【详解】(1)本题考查筛选信息并整合信息的能力。“早在汉代”表明历史悠久;“日月星辰,山水花木,人物鸟兽,故事传说”表明题材广泛;“剪纸剪法上有阳剪,即留下勾画形象的线条;阴剪,即剪去线条留下平面;有二者结合的阴阳剪、折叠纸而剪的对称剪、阴影剪、图案剪等”表明剪法多样。

(2)本题考查考生图文转换的能力。解答本题首先要认真分析剪纸,明确剪纸内容。描述时先抓住剪纸中的主题图案“一个胖小孩”“一条大鱼”描写,再写次要图案“荷叶荷花”。看懂了剪纸之后,学生用简洁的语言准确概述其寓意即可。这是一幅很常见的年画,寓意:年年有余。

(3)此题属于开放性试题,两种观点即可,但必须言之成理。如果选择不可取,可从“剪纸是中华传统民族艺术,是中国非物质文化遗产,是古人智慧的呈现”的角度进行阐述;如果选择可取,可从“剪纸已经跟不上当代社会的发展,不太符合当代人们的审美要求”等角度阐述。

8.写了三角梅在栽下的三年里毫无变化、毫无生机。为下文写三角梅的盛开做铺垫。(与下文写三角梅的盛开形成对比,突出了三角梅盛开的笑丽,欲扬先抑,收到了出人意料的表达效果) 9.本以为将要死亡的三角梅竟然开放出如此美丽的花朵,出乎意料,让她感到惊喜,因此“眼中闪耀出多年来少见的美丽光彩”。 10.描写的角度:描写的是花的颜色和形态,写出了三角梅花色的美丽和花朵形状的动态之美。

修辞的角度:用了比喻的修辞手法,将花朵比作张开翅膀扇动、奋争、翩飞的蝴蝶,生动形象地写出了三角梅的花形、动态和生机,表达了作者对三角梅的喜爱之情。 11.“奥秘”指高深神秘不易了解的事理,“潜能”指潜在的还没有发挥出来的能力或能量。文中三角梅的生长过程告诉我们生命的成长有自身的规律,有时并不被我们察觉,它是一个漫长的过程,需要静静地等待;只有在不断地坚持、不断地积蓄、不断地拼搏之后,才能够绽放出生命的美丽。 12.BD

【解析】8.本题考查分析语段作用。

根据第②段“唯独那棵三角梅老是婴儿似的趴在那儿,停滞在那儿,好像完全忘了自己应该长长了”,第③段“第二年,那棵三角梅仍然毫无变化”,第④段“那棵三角梅的叶片却比初栽下时还少了好多,病恹恹的,一派要死不活的样子”,第⑤段“那三角梅依然毫无生机,一点要拥抱春天的意思都没有”可以概括出这几段写了三角梅在栽下的三年里毫无变化、毫无生机。

联系下文分析,根据第⑥到⑧段“我们惊喜地看见,三角梅的可怜兮兮的枝叶间,第一次抽出了一枝表皮有着细致纹路的新条,而且长得很快,不久就长到二尺长了,而且在那新条上旁逸斜出,又生出了好几条侧枝。我们高兴极了”“我终于从迷惑中清醒过来,看清那是三角梅开了一嘟噜火红的花”“又是一个春天来临了,此时的三角梅已长成一棵枝茂花繁的大树,比房檐都高,它的红色花瓣就像红金子捶成的薄片,只要轻轻撞击就能发出动人的声音”可以概括出这几段写了三角梅抽条,开花,长大的过程。突出了三角梅在栽下的三年里毫无变化、毫无生机的特点,与后文“它的每朵花都像一只火红的蝴蝶张开了翅膀,扇动着,奋争着,仿佛亟欲挣脱枝头,翩翩飞去”的充满生机形成鲜明的对比。三角梅由了无生机到生机蓬勃,它的了无生机为后文的盛放作了铺垫,表达了作者对生命在面临绝境时暴发出的力量的赞叹之情。作者想赞叹其生机勃勃,先写“要死不活”是欲扬先抑,起了出人意料的效果。

9.本题考查文章内容的理解。

结合第②段“唯独那棵三角梅老是婴儿似的趴在那儿,停滞在那儿,好像完全忘了自己应该长长了”,第③段“第二年,那棵三角梅仍然毫无变化”,第④段“那棵三角梅的叶片却比初栽下时还少了好多,病恹恹的,一派要死不活的样子”,第⑤段“那三角梅依然毫无生机,一点要拥抱春天的意思都没有”内容分析,三角梅在栽下的三年里毫无变化、毫无生机,我们本来想除此而后快,但没想到它却能开放出如此美丽的花朵,这从“我终于从迷惑中清醒过来,看清那是三角梅开了一嘟噜火红的花”,这是在是出乎我们的意料,老伴也感到非常的惊喜,因此“眼中闪耀出多年来少见的美丽光彩”。

10.本题考查赏析句子。根据题干要求从描写的角度和修辞手法两方面赏析句子。

从描写的角度分析:结合“太阳照射的时候,它的每朵花都泛溢着红色的光晕;而风儿一吹,它的每朵花都像一只火红的蝴蝶张开了翅膀,扇动着,奋争着,仿佛亟欲挣脱枝头,翩翩飞去”分析,“它的每朵花都泛溢着红色的光晕”描写三角梅花的颜色,“它的每朵花都像一只火红的蝴蝶张开了翅膀”描写三角梅的形态,“扇动着,奋争着,仿佛亟欲挣脱枝头,翩翩飞去”描写三角梅花在春风吹拂下的动态,由此我们可以看出三角梅花色的美丽和花朵形状的动态之美,表现作者对三角梅的喜爱之情。

从修辞角度分析:“它的每朵花都像一只火红的蝴蝶”运用了比喻的修辞手法,把三角梅的花朵比喻成“火红的蝴蝶”,写出花朵的颜色艳红随风翻摆。“扇动着,奋争着,仿佛亟欲挣脱枝头,翩翩飞去”,又赋予三角梅花朵幻作的蝴蝶以人的情态:急切、努力,是用了拟人的手法。本句用比喻、拟人的修辞手法,生动形象地写出了三角梅开放后被风吹动时花朵翻动欲飞充满活力的样子,表达出作者对三角梅开花的惊喜和赞美之情。

11.本题考查词语的理解及主旨的把握。

“奥秘”指高深神秘不易了解的事理,“潜能”指潜在的还没有发挥出来的能力或能量。结合全文内容分析,文中的三角梅在栽下的三年里毫无变化、毫无生机,正当我们要处之而后快的时候,它却开始抽芽,开花,并且越长越大,越茂盛。它不像别的花木一样在一年下来,都长得很像个样子了,它有自己的生长规律。它需要一个漫长的生长过程。需要静静地等待;只有在不断地坚持、不断地积蓄、不断地拼搏之后,才能够绽放出生命的美丽。据此分析理解答题,意对即可。

12.本题考查对文章内容的理解与分析。

B.根据第①段“我们知道三角梅可以开出很繁盛很灿烂的花,所以对它怀着极为美好的憧憬,特意把它栽在房屋山墙边极为显眼的地方”可知,作者栽种三角梅的原因是“对它怀着极为美好的憧憬”;

D.依据第⑦段“我终于从迷惑中清醒过来,看清那是三角梅开了一嘟噜火红的花。我急忙叫来老伴,让她也高兴高兴。老伴的眼中闪耀出多年来少见的美丽光彩”可知,老伴的惊喜是因为“三角梅竟然是开了一嘟噜火红的花”,不是“看到三角梅终于长出旁逸斜出的枝杈”;

故选BD。

13.常生病遭灾的小孩,父母会为他挨家挨户讨布缝衣穿,等穿百衲衣的孩子长大后,父母要向当年讨过的人家还情(或:还一截能做一件衣服的布) 14. 母亲冲进火中抢百衲衣, 母亲珍藏我的百衲衣 15.动作描写,“冲”、“抢”等词生动形象地写出了母亲为抢救百衲衣不顾一切的情形,表现了母亲对孩子深沉的爱。 16.家长的爱护,父母宁可苦自己也不会亏待我,让我健康快乐的成长;同学的关心,当在校园里遇到困难的时候,同学都会毫不犹豫地帮助我。 17.两种态度皆可,但要说清理由。

示例一:应该拼弃。因为这些风俗确实带有迷信色彩。在现实生活中如果身体不适应该去医院检查治疗,用科学的方法保证健康成长。

示例二:不应该摒弃。因为这些风俗虽带有迷信成份,但也蕴含有浓浓的亲情、乡情。它是当地人民融洽和睦、友爱的纽带。

【解析】13.考查对文章内容的理解和概括。解答时,要全面理解文章内容,按照题干要求,在文中找出体现“百衲衣风俗”的具体语句进行分析概括。通过文中第①段“故乡风俗,常生病遭灾的小孩,须吃千家饭,穿百衲衣,方能祛病化灾、长命百岁”可以概括出常生病遭灾的小孩,父母会为他挨家挨户讨布缝衣穿。通过文中第⑤段“按照风俗习惯,穿百衲衣的孩子长大后,父母要向当年讨过布的人家还情的。……一般来说,讨过布的人家得还一截能做一件衣服的布”的内容可以概括出等穿百衲衣的孩子长大后,父母要向当年讨过的人家还一截能做一件衣服的布。据此作答即可。

14.考查对文章内容的理解和主要情节的概括。解答时,全面把握文章内容,理清文章层次,抓住重点段落或语句进行总结概括。通过第③段“10岁那年,妹妹在灶前烧红苕吃,把柴堆烧着了,烈火忽地蹿上了房顶。娘冲进火中,没有去抢救粮食和铺盖,也没有去抱那只闹钟,而是抢出了那件百衲衣”的内容可以概括为母亲冲进火中抢出百衲衣;通过第④段中“我不知道娘仍然珍藏着那件百衲衣,她真以为我能平平安安地长大,都多亏了灵验的百衲衣”的内容可以概括为母亲珍藏我的百衲衣。据此作答即可。

15.考查对句子的赏析。解答时,要全面把握理解文章内容和思想感情,按照题干要求从人物描写的角度进行赏析。首先分析出采用何种描写方法塑造人物形象,在结合句子语境分析其作用和表达效果。通过句子中“冲”、“抢”等词可知作者采用了动作描写。“冲”表现了母亲动作的不假思索和迅速;“抢”突出了火场的危险和母亲的不顾一切,生动形象地写出了母亲为抢救出百衲衣而不顾一切的情形,表现了母亲对孩子深沉,真挚的爱。

16.考查对文章内容和思想主旨的理解。解答时,要围绕对文章内容和思想感情的理解,首先明确“百衲衣”不仅仅是一种“衣服”和风俗习惯,还是关爱的象征。然后结合自己的生活实际,围绕生活的馈赠、命运的庇护、时代的恩泽和社会的援助,家长的爱护、老师的关心、同学的友爱等方面举出具体事例,简要作答即可。

17.考查对文章内容和思想主旨的理解及语言表达能力。解答时,要全面理解文章内容和思想感情,以及链接材料内容。通过文章内容和链接材料可以看出“百衲衣”“百家锁”都是基于让孩子健康成长的美好愿望为出发点,但都带有一定的落后性和封建迷信色彩。无论选择哪一种观点都可以,但是要结合原文内容和自己的认识以及生活实际提出言之有理的依据。如果持应该摒弃的态度,可以围绕这些风俗习惯“祛病化灾、长命百岁”的目的不切实际具有迷信色彩,应该相信现代科学和医学保证孩子健康成长等方面来阐述。如果持不应该摒弃的态度,可以围绕这些风俗习惯显示出“拔一羽以利天下、伸一手以救众生”、“滴水之恩,当以涌泉相报”的传统美德,具有联系乡亲、乡情的作用,并能促进社会友善和谐等方面来谈。据此作答即可。

18.例文:

那段温暖的生活

春日的温暖

漫步在记忆的长河边,看随着流水缓缓而下的瓣瓣落花,或红,或粉,或白,漂转而下。轻拈一片,便有温暖的往事飞舞在心间。

春日乡野,特别是我们村,四周无遮无拦,一马平川,风来时怎样,去时仍怎样。它扭动着透明博大的身姿扑面而来,吹散了我心头弥漫的点点寒意。放学后我喜欢一人于乡野听风,这是我独特的享受。我闭上眼睛,世界一下子陌生了。我听到风与每个生物打招呼,像多年不见的朋友,互致问候。风驱赶着我脑中少年的忧伤,它低语,诉说着某个故事,很遥远,然而直达我的心灵。我在风中画一个名字,风不会泄露少年的秘密,或许它可以把这信息捎去。风在他的面庞上嬉戏。我与风是一对老朋友了。风知道我听到了什么,我借着温暖的风听到了麦子成熟的声音,他还听到了麦子们的窃窃私语。我甚至听出了 一只布谷的心思,麦黄草枯,因何不归?那段日子真温暖呀!

秋日的温暖

在九年级上学期,冲锋陷阵的深秋的日子里,早已习惯了强装对所有关心我的人说“我很好”。我很好,其实并不意味着我真的温暖和幸福,而是我终于习惯了不太好的日子、并不如意的学习生活、忙碌恐慌的测试、堆积如山的资料。

假装习惯,刻意自然,也时时是不坦然,尤其深秋的寒冷时时来袭。每每此刻,妈妈总端来香气氤氲的火锅,她自己配制的调料我很欢喜,滚烫的热汤,加上爽滑的牛肉,还有糯甜的糍粑,蘸着玫瑰酱……我从困顿的寒意中挣扎着起身,闭着眼睛洗一把爸爸打来的热水脸后,脚泡着木桶里暖暖的中药去疲劳水,总要喝上一杯温热的蜂蜜柚子茶。营营役役之余,这新的一天,竟然充满自信,每每此刻都让内心满漾起温暖感。

冬日的温暖

其实我是最喜欢冬天的,因为冬天让人感到寒冷和伸不开手脚。九年级冬天的早读课我们时常不上,偷偷溜出教室,同学们都挤在操场上玩雪,楼道里也有化开的雪水。头一偏躲过迎面飞来的雪球,却不知道背后已有人举起一团大大的雪团砸来。我们欢笑嬉戏,任由大大小小的雪团在身上碰撞、碎落,会因为一举打中而开心鼓掌,也会因为躲过攻势而侥幸欢呼。素来严厉的班主任只是看着我们笑,让我们别玩感冒了。她平时表情甚严肃的脸上也有了一点温暖的笑容。兴尽之后,师生一起回到教室,手冻得通红,心却很温暖。也许冬天不够暖和,不够明媚,但别有一番滋味。

往事如花,昨日的落花,见证了成长生活中的美丽,让感觉得到生活中的温暖,就让我们把那段日子、那些温暖的记忆落花好好收藏吧!

【详解】本题考查半命题作文。

第一,审题立意:必须紧紧扣住文题中的“那段”“生活”这两个关键词。“那段”意味着所叙之事是一段往事,并不是现在发生的事,至少是在写这篇文章之前所发生的。“那段”还含有不容易走过、很值得回味、很值得珍惜之意。“生活”指的是某一段生活经历,也提示学生应从自己真实的生活中选材构思,表现自己对于这段生活的真实感悟。

第二,选材构思:“生活”可供选择的材料很多,可以与具体的人一起走过:与老师一起走过,可以感受到老师的关爱、教导;与同学一起走过,可以感受到同学真挚、纯洁的友谊;与长辈一起走过,可以感受到爷爷奶奶、外公外婆的疼爱以及让人难以忘怀的那份留恋与情愫;与父母一起走过,常常能感受到家的温馨,闻到一股家的气息,听到家庭的欢笑声。当然也可以与书籍一起走过,在与书籍交往的过程中丰富自己的精神世界。另外还可以采用拟人和想象的手法,写与动物和植物一起走过的一段美丽的生活,让一起走过的这段经历成为一种美好的回忆。因为“那段”是一个过程,是一段时间过程,这就要求我们在写作时,必须把这段过程中的酸甜苦辣写清楚,写详细,而且在写这一过程时要能够做到以点带面,详略得当。

答案第6页,共7页

答案第7页,共7页

一、积累与运用(30分)

1.下列加点字的注音全都正确的一项是( )

A.归省(xǐng) 两颊(xiá) 挑衅(xìn) 恬静(tián)

B.纨绔(wán) 蕴藻(zǎo) 脑畔(pàn) 闭塞(sāi)

C.分量(fèn) 冗杂(rǒng) 撺掇(cuān) 踱步(duó)

D.怅惘(chàng) 静穆(mù) 蓦然(mù) 斡旋(wò)

2.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.踊越 争讼 硫黄 门槛

B.幅射 怠慢 领域 羁绊

C.流苏 落幕 皎洁 恣意

D.家眷 概叹 渺远 诱惑

3.下列加点成语运用正确的一项是( )

A.元宵节,家家户户喜气洋洋,县城主城区的道路两侧张灯结彩。

B.特朗普对墨西哥极限施压后,双方代表经过数轮艰难谈判,一拍即合,签订了合作协议。

C.前方是断崖,他一脚死死地踩在了刹车上,飞驰的汽车戛然而止。

D.男生公寓楼前垃圾遍地,污水横流,路过的师生都要掩鼻,真是令人叹为观止。

4.下列对病句的修改不正确的一项是( )

A.《人民的名义》这部电视剧生动地刻画了各类政府官员的典型形象,受到了广大观众的一致好评。(将“各类政府官员”改为“政府各类官员”)

B.在中国倡导的“一带一路”的影响下,中亚各国之间的交往日益密切,经济发展模式也出现了新的增长点。(将“交往”改为“交流”)

C.我国制陶工艺历史悠久,陶器由以实用为主的器皿演变为具有独特审美的艺术品,深受广大艺术爱好者青睐。(在“审美”后加上“价值”)

D.我们寻访散落在南粤大地上的古老书院,探访广东文脉昌盛与书院繁荣之间密不可分的关系。(将“探访”改为“探究”)

5.下列有关文学常识的说法不正确的一项是( )

A.《社戏》写了作者故乡的风俗民情,描写了富有江南地域特色的乡村景象,是鲁迅写的一篇著名散文。

B.《安塞腰鼓》是当代作家刘成章写的一篇著名散文,有浓郁的陕北风情。

C.《回延安》是贺敬之用陕北民歌“信天游”的形式写成的,有很浓郁的乡土气息,表达了作者对“母亲延安”的深情。

D.《灯笼》是吴伯箫在20世纪30年代写的一篇散文,从不同方面表达了灯笼对于他乃至民族的意义,表现了作者与时代同呼吸、共命运的担当精神。

6.给下列句子排序最恰当的一项是( )

①文章要打动人心,是应该带有感情的

②好的理论文章未尝不可以具有抒情的因素

③但是,人们有一种成见,以为既是理论文章,就难免枯燥

④梁启超的“新文体”在五四前有很大的影响,原因之一是“笔锋常带感情”

⑤其实不然

A.①⑤③②④ B.④①③⑤② C.③⑤①④② D.②④⑤③①

7.某班开展“走近剪纸”的语文实践活动,请你完成以下任务。

(1)【剪纸知识】根据下面的材料,从三个方面概括中国剪纸的特点。

早在汉代,随着造纸术的发明,剪纸就出现了。日月星辰,山水花木,人物鸟兽,故事传说都是剪纸的素材。剪纸剪法上有阳剪,即留下勾画形象的线条;阴剪,即剪去线条留下平面;有二者结合的阴阳剪、折叠纸而剪的对称剪、阴影剪、图案剪等。

(2)【剪纸欣赏】请你仔细观察右面这幅剪纸作品,描绘画面内容,并揭示其寓意。

(3)【我看剪纸】班里有些同学认为剪纸艺术已经落伍了,没必要发扬光大。请用简明的语言阐述你的观点。

二、阅读理解(44分)

(一)(24分)

阅读下面文字,完成下面小题。

三角梅

刘成章

①那年春天,我们陆续给小院栽了一些花木,其中包括一棵三角梅。我们知道三角梅可以开出很繁盛很灿烂的花,所以对它怀着极为美好的憧憬,特意把它栽在房屋山墙边极为显眼的地方,希图无论是谁来到我家门前,一眼就能看见。

②不料遇到了令人非常沮丧的事情。栽的时候,都一样认真,一样施足了底肥浇足了水,栽好之后,管理也没有偏三向四,天天都给它们浇水,可是别的花木都长得欢欢势势,到抽条时抽条,到开花时开花,一年下来,都长得很像个样子了,唯独那棵三角梅老是婴儿似的趴在那儿,停滞在那儿,好像完全忘了自己应该长长了。

③第二年,那棵三角梅仍然毫无变化。

④第三年,满院子的花木都长得青春勃发,高大喜人,那棵三角梅的叶片却比初栽下时还少了好多,病恹恹的,一派要死不活的样子。我和老伴对它几乎不抱什么希望了,感伤地想,它总有一天会死去的。

⑤去年是栽下它的第四个年头了。春天,当别的花木都在泛绿、发芽时,那三角梅依然毫无生机,一点要拥抱春天的意思都没有,于是我和老伴多次站在它的面前叹喟,皱眉,甚至责骂。我们说,干脆把它拔了吧,省得它还占着一块地方,还要天天浪费几勺水。我的女儿和女婿,也是这样的观点。至此,全家的意见都一致了,欲除之而后快。

⑥然而,就在我们说这话后的不长时间,却出现了意想不到的变化。我们惊喜地看见,三角梅的可怜兮兮的枝叶间,第一次抽出了一枝表皮有着细致纹路的新条,而且长得很快,不久就长到二尺长了,而且在那新条上旁逸斜出,又生出了好几条侧枝。我们高兴极了。但为什么会突然发生这么大的变化呢?也许是我们关于要挖掉它的议论被它听懂了吧!如果是,对它来说,那可是个性命攸关的大事啊,于是它就做出拼命的一搏,终于把生命的力量给搏出来了。它好像每天太阳一出来,就死盯着周围的花木,与它们比赛着成长。它身上透露出来的生机和生气,非常生动地展示在蓝天之下,是那么醒目耐看。它像憋屈了好几年的毛毛虫,终于要开始向着花蝴蝶的方向嬗变了。

⑦又过了一个多月,我出门要干什么去,忽见山墙边露出个妙龄女子的脸,静静地望着我,她的身子还隐在墙后,恍恍惚惚似真似假,是邻家的客人吗?我终于从迷惑中清醒过来,看清那是三角梅开了一嘟噜火红的花。我急忙叫来老伴,让她也高兴高兴。老伴的眼中闪耀出多年来少见的美丽光彩。

⑧又是一个春天来临了,此时的三角梅已长成一棵枝茂花繁的大树,比房檐都高,它的红色花瓣就像红金子捶成的薄片,只要轻轻撞击就能发出动人的声音。太阳照射的时候,它的每朵花都泛溢着红色的光晕;而风儿一吹,它的每朵花都像一只火红的蝴蝶张开了翅膀,扇动着,奋争着,仿佛亟欲挣脱枝头,翩翩飞去。

⑨生命,真是有些说不清道不明的奥秘和潜能的。

(选文有删改)

8.本文的第②~⑤段写了什么?在文中起什么作用?

9.结合文章内容,说说为什么“老伴的眼中闪耀出多年来少见的美丽光彩”?

10.请从描写的角度和修辞手法两方面赏析下面的句子。

太阳照射的时候,它的每朵花都泛溢着红色的光晕;而风儿一吹,它的每朵花都像一只火红的蝴蝶张开了翅膀,扇动着,奋争着,仿佛亟欲挣脱枝头,翩翩飞去。

11.结合全文,说一说你对文尾句中“奥秘和潜能”的理解。

12.下面对文章的理解和分析,不正确的两项是( )

A.这篇文章按照时间线索,记录了三角梅从种植后了无生机到繁华怒放的生长经历。

B.第①自然段交待了作者栽种三角梅的原因,只是希望每一个经过他家门前的人,都能看到小院中的花,没有特别的理由。

C.第④自然段描写三角梅“病恹恹”“要死不活”的样子,凸显了它后面的“枝茂花繁”,前后形成对比。

D.因为看到三角梅终于长出旁逸斜出的枝杈,老伴眼中闪耀出多年来少见的美丽光彩。

E.文章采用欲扬先抑的写法,并综合运用了记叙、描写、抒情和议论等多种表达方式。

(二)(16分)

阅读下面选文,回答问题。

百衲衣

叶大春

①故乡风俗,常生病遭灾的小孩,须吃千家饭,穿百衲衣,方能祛病化灾、长命百岁。我小时候经常生病,父母就让我吃千家饭,穿百衲衣。

②吃千家饭,就是挨家挨户讨一把米混在一起煮饭吃;穿百衲衣,就是挨家挨户讨一块布缝在一起做衣穿。千家饭象征性地吃一顿就够了,百衲衣却要常穿,有点像“护身符”。

③小时候,我不愿意穿百衲衣,爹娘不知说了多少好话,就差没跪下磕头了。10岁那年,妹妹在灶前烧红苕吃,把柴堆烧着了,烈火忽地蹿上了房顶。娘冲进火中,没有去抢救粮食和铺盖,也没有去抱那只闹钟,而是抢出了那件百衲衣。娘的头发烧焦了,脸上被火燎伤了一大块。我啜泣着埋怨娘:“冒这么大危险抢那破衣服值得吗?”娘嗫嚅道:“值得值得!”

④在故乡,13岁就算成人了。我13岁就可以不穿百衲衣了,脱下百衲衣时,我仿佛飞出樊笼的小鸟一样自由快乐。我不知道娘仍然珍藏着那件百衲衣,她真以为我能平平安安地长大,都多亏了灵验的百衲衣。她很感激百衲衣。在我考上大学进城时,娘把百衲衣放进了我的行李箱里,说:“要出远门了,带上它,让它庇护你,提醒你:你是吃千家饭穿百衲衣长大的山里孩子,要好好读书,替山里人争气!无论你走到哪里,干什么事,都不要忘了山里人!”

⑤后来,我结识了一位民俗学家,便向他谈起穿百衲衣的风俗。民俗学家说:“按照风俗习惯,穿百衲衣的孩子长大后,父母要向当年讨过布的人家还情的。你家还情了吗?”我惊诧:“怎么还情?”民俗学家说:“一般来说,讨过布的人家得还一截能做一件衣服的布。”我恍然大悟:难怪我满13岁那年,娘通宵达旦地纺线织布,原来娘已经悄悄替我还情了!

⑥我想,这获之碎布、报之衣料的百衲衣风俗,多像“滴水之恩,当以涌泉相报”的古训呀!

⑦其实,我们每个人都穿过百衲衣——人生的百衲衣。每个人在人生旅途上,都会或多或少地得到生活的馈赠、命运的庇护、时代的恩泽和社会的援助,那么就不应该忘记报答。知恩图报,是一种传统美德,也是一种人生境界。其实报答并不一定要鞠躬尽瘁赴汤蹈火,往往只是拔一羽以利天下、伸一手以救众生的事,就像给穿百衲衣的人一块碎布而已……

13.根据文章内容,简要地介绍一下“百衲衣风俗”。

14.本文围绕“百衲衣”,主要写了四件事:① ,② ,③母亲送百衲衣给我,④访问民俗专家,揭示百衲衣的含义。

15.从人物描写的角度,赏析第③段画线的句子。

16.作者说“其实,我们每个人都穿过百衲衣”,你能结合现实生活说说你穿过的“百衲衣”吗?

17.阅读下面的链接材料,结合上文完成后面题目。

链接材料 :百家锁是小孩的家人挨户乞讨,每户要得一文钱,然后把这些钱另铸成一把锁挂在小孩脖子上,为的是用百家福寿锁拴他的生命。这种做法在北方很流行,北京称为“化百家锁”。南方有种异曲同工的做法,把七粒白米和七叶红茶用纸包好,送给亲朋,亲朋还赠碎银,用碎银铸成锁,正面镌刻“百家宝锁”,反面镌刻“生命宝贵”,把锁系在小孩脖子上。

有人认为选文和链接材料中的风俗虽含有较多的迷信色彩,应予以摒弃。你是如何看待这些风俗的呢?结合具体风俗谈谈自己的观点。

三、作文(50分)

18.人的一生是漫长的,在时光赛道上,我们正忙碌的行走着,而那一段段逝去的生活却让我们忍不住回头观望,或温暖,或开心,或烦恼引人无限遐想。

请以“那段 的生活”为题目,写一篇文章。

要求:①将题目补充完整;横线上可填“温暖”“奋斗”“诗意”“幸福”……

②文中不得出现真实校名、姓名;

③不少于600字。

试卷第6页,共6页

试卷第1页,共6页

参考答案:

1.C

【详解】A.两颊(xiá)——(jiá);

B.闭塞(sāi)——(sè)

D.蓦然(mù)——(mò);

故选C。

2.C

【详解】A.踊越——踊跃;

B.幅射——辐射;

D.概叹 ——慨叹;

故选C。

3.A

【详解】本题考查成语辨析。

A.张灯结彩:意思是挂上灯笼,系上彩绸;形容节日或有喜庆事情的景象。这里形容元宵节的灯火,符合语境;

B.一拍即合:意思是一打拍子就合上了曲子的节奏;比喻双方很容易一致,也比喻因情意相投或有利害关系,一下子就说到一起或结合在一起。这里是“艰难谈判”就不会一拍即合,不符合语境;

C.戛然而止:形容声音因为被打断而突然终止。这里形容汽车突然停止,对象使用错误;

D.叹为观止:指赞美所见到的事物好到了极点。这里形容环境很糟糕,褒贬误用,对象使用错误;

故选A。

4.B

【详解】本题考查病句辨析及修改。

B.搭配不当。把“模式”去掉。故选B。

5.A

【详解】A.有误,《社戏》是一篇短篇小说。故选A。

6.B

【详解】本题考查学生的句子排序能力。排列句子顺序:这一直是中考的重点,学会排列句子,不仅能提高我们的思维能力,还能提高我们的写作能力。如何学会排列句子呢?我们按下列方法进行。 (1)按事情的发展顺序排列 (2)按时间先后顺序排列 (3)按先总述后分述的顺序排列 (4)按空间推移的顺序排列(5)按照句意之间内在逻辑排列。本题可采用排除法。A项②接③后就成为“其实不然”所指的内容。故不合适。C项①④②的顺序,是语脉不通;D项④⑤③的顺序时语意不通。故选B。

7. 历史悠久、取材广泛、剪法多样。 示例:画面内容:一个胖小孩怀抱一条肥大的鱼,小孩身后两侧是荷叶荷花。寓意:年年有鱼(连年有鱼或喜庆有鱼,“余”字亦可)。 示例一:我认为这种说法不可取。剪纸是民族艺术,是中华瑰宝。它经历漫长的岁月发展到今天就说明了这一点。示例二:我认为这种说法可取。剪纸太古老了,已经跟不上当代社会的发展,也很难融入新时代审美的因素,没必要发扬光大。

【详解】(1)本题考查筛选信息并整合信息的能力。“早在汉代”表明历史悠久;“日月星辰,山水花木,人物鸟兽,故事传说”表明题材广泛;“剪纸剪法上有阳剪,即留下勾画形象的线条;阴剪,即剪去线条留下平面;有二者结合的阴阳剪、折叠纸而剪的对称剪、阴影剪、图案剪等”表明剪法多样。

(2)本题考查考生图文转换的能力。解答本题首先要认真分析剪纸,明确剪纸内容。描述时先抓住剪纸中的主题图案“一个胖小孩”“一条大鱼”描写,再写次要图案“荷叶荷花”。看懂了剪纸之后,学生用简洁的语言准确概述其寓意即可。这是一幅很常见的年画,寓意:年年有余。

(3)此题属于开放性试题,两种观点即可,但必须言之成理。如果选择不可取,可从“剪纸是中华传统民族艺术,是中国非物质文化遗产,是古人智慧的呈现”的角度进行阐述;如果选择可取,可从“剪纸已经跟不上当代社会的发展,不太符合当代人们的审美要求”等角度阐述。

8.写了三角梅在栽下的三年里毫无变化、毫无生机。为下文写三角梅的盛开做铺垫。(与下文写三角梅的盛开形成对比,突出了三角梅盛开的笑丽,欲扬先抑,收到了出人意料的表达效果) 9.本以为将要死亡的三角梅竟然开放出如此美丽的花朵,出乎意料,让她感到惊喜,因此“眼中闪耀出多年来少见的美丽光彩”。 10.描写的角度:描写的是花的颜色和形态,写出了三角梅花色的美丽和花朵形状的动态之美。

修辞的角度:用了比喻的修辞手法,将花朵比作张开翅膀扇动、奋争、翩飞的蝴蝶,生动形象地写出了三角梅的花形、动态和生机,表达了作者对三角梅的喜爱之情。 11.“奥秘”指高深神秘不易了解的事理,“潜能”指潜在的还没有发挥出来的能力或能量。文中三角梅的生长过程告诉我们生命的成长有自身的规律,有时并不被我们察觉,它是一个漫长的过程,需要静静地等待;只有在不断地坚持、不断地积蓄、不断地拼搏之后,才能够绽放出生命的美丽。 12.BD

【解析】8.本题考查分析语段作用。

根据第②段“唯独那棵三角梅老是婴儿似的趴在那儿,停滞在那儿,好像完全忘了自己应该长长了”,第③段“第二年,那棵三角梅仍然毫无变化”,第④段“那棵三角梅的叶片却比初栽下时还少了好多,病恹恹的,一派要死不活的样子”,第⑤段“那三角梅依然毫无生机,一点要拥抱春天的意思都没有”可以概括出这几段写了三角梅在栽下的三年里毫无变化、毫无生机。

联系下文分析,根据第⑥到⑧段“我们惊喜地看见,三角梅的可怜兮兮的枝叶间,第一次抽出了一枝表皮有着细致纹路的新条,而且长得很快,不久就长到二尺长了,而且在那新条上旁逸斜出,又生出了好几条侧枝。我们高兴极了”“我终于从迷惑中清醒过来,看清那是三角梅开了一嘟噜火红的花”“又是一个春天来临了,此时的三角梅已长成一棵枝茂花繁的大树,比房檐都高,它的红色花瓣就像红金子捶成的薄片,只要轻轻撞击就能发出动人的声音”可以概括出这几段写了三角梅抽条,开花,长大的过程。突出了三角梅在栽下的三年里毫无变化、毫无生机的特点,与后文“它的每朵花都像一只火红的蝴蝶张开了翅膀,扇动着,奋争着,仿佛亟欲挣脱枝头,翩翩飞去”的充满生机形成鲜明的对比。三角梅由了无生机到生机蓬勃,它的了无生机为后文的盛放作了铺垫,表达了作者对生命在面临绝境时暴发出的力量的赞叹之情。作者想赞叹其生机勃勃,先写“要死不活”是欲扬先抑,起了出人意料的效果。

9.本题考查文章内容的理解。

结合第②段“唯独那棵三角梅老是婴儿似的趴在那儿,停滞在那儿,好像完全忘了自己应该长长了”,第③段“第二年,那棵三角梅仍然毫无变化”,第④段“那棵三角梅的叶片却比初栽下时还少了好多,病恹恹的,一派要死不活的样子”,第⑤段“那三角梅依然毫无生机,一点要拥抱春天的意思都没有”内容分析,三角梅在栽下的三年里毫无变化、毫无生机,我们本来想除此而后快,但没想到它却能开放出如此美丽的花朵,这从“我终于从迷惑中清醒过来,看清那是三角梅开了一嘟噜火红的花”,这是在是出乎我们的意料,老伴也感到非常的惊喜,因此“眼中闪耀出多年来少见的美丽光彩”。

10.本题考查赏析句子。根据题干要求从描写的角度和修辞手法两方面赏析句子。

从描写的角度分析:结合“太阳照射的时候,它的每朵花都泛溢着红色的光晕;而风儿一吹,它的每朵花都像一只火红的蝴蝶张开了翅膀,扇动着,奋争着,仿佛亟欲挣脱枝头,翩翩飞去”分析,“它的每朵花都泛溢着红色的光晕”描写三角梅花的颜色,“它的每朵花都像一只火红的蝴蝶张开了翅膀”描写三角梅的形态,“扇动着,奋争着,仿佛亟欲挣脱枝头,翩翩飞去”描写三角梅花在春风吹拂下的动态,由此我们可以看出三角梅花色的美丽和花朵形状的动态之美,表现作者对三角梅的喜爱之情。

从修辞角度分析:“它的每朵花都像一只火红的蝴蝶”运用了比喻的修辞手法,把三角梅的花朵比喻成“火红的蝴蝶”,写出花朵的颜色艳红随风翻摆。“扇动着,奋争着,仿佛亟欲挣脱枝头,翩翩飞去”,又赋予三角梅花朵幻作的蝴蝶以人的情态:急切、努力,是用了拟人的手法。本句用比喻、拟人的修辞手法,生动形象地写出了三角梅开放后被风吹动时花朵翻动欲飞充满活力的样子,表达出作者对三角梅开花的惊喜和赞美之情。

11.本题考查词语的理解及主旨的把握。

“奥秘”指高深神秘不易了解的事理,“潜能”指潜在的还没有发挥出来的能力或能量。结合全文内容分析,文中的三角梅在栽下的三年里毫无变化、毫无生机,正当我们要处之而后快的时候,它却开始抽芽,开花,并且越长越大,越茂盛。它不像别的花木一样在一年下来,都长得很像个样子了,它有自己的生长规律。它需要一个漫长的生长过程。需要静静地等待;只有在不断地坚持、不断地积蓄、不断地拼搏之后,才能够绽放出生命的美丽。据此分析理解答题,意对即可。

12.本题考查对文章内容的理解与分析。

B.根据第①段“我们知道三角梅可以开出很繁盛很灿烂的花,所以对它怀着极为美好的憧憬,特意把它栽在房屋山墙边极为显眼的地方”可知,作者栽种三角梅的原因是“对它怀着极为美好的憧憬”;

D.依据第⑦段“我终于从迷惑中清醒过来,看清那是三角梅开了一嘟噜火红的花。我急忙叫来老伴,让她也高兴高兴。老伴的眼中闪耀出多年来少见的美丽光彩”可知,老伴的惊喜是因为“三角梅竟然是开了一嘟噜火红的花”,不是“看到三角梅终于长出旁逸斜出的枝杈”;

故选BD。

13.常生病遭灾的小孩,父母会为他挨家挨户讨布缝衣穿,等穿百衲衣的孩子长大后,父母要向当年讨过的人家还情(或:还一截能做一件衣服的布) 14. 母亲冲进火中抢百衲衣, 母亲珍藏我的百衲衣 15.动作描写,“冲”、“抢”等词生动形象地写出了母亲为抢救百衲衣不顾一切的情形,表现了母亲对孩子深沉的爱。 16.家长的爱护,父母宁可苦自己也不会亏待我,让我健康快乐的成长;同学的关心,当在校园里遇到困难的时候,同学都会毫不犹豫地帮助我。 17.两种态度皆可,但要说清理由。

示例一:应该拼弃。因为这些风俗确实带有迷信色彩。在现实生活中如果身体不适应该去医院检查治疗,用科学的方法保证健康成长。

示例二:不应该摒弃。因为这些风俗虽带有迷信成份,但也蕴含有浓浓的亲情、乡情。它是当地人民融洽和睦、友爱的纽带。

【解析】13.考查对文章内容的理解和概括。解答时,要全面理解文章内容,按照题干要求,在文中找出体现“百衲衣风俗”的具体语句进行分析概括。通过文中第①段“故乡风俗,常生病遭灾的小孩,须吃千家饭,穿百衲衣,方能祛病化灾、长命百岁”可以概括出常生病遭灾的小孩,父母会为他挨家挨户讨布缝衣穿。通过文中第⑤段“按照风俗习惯,穿百衲衣的孩子长大后,父母要向当年讨过布的人家还情的。……一般来说,讨过布的人家得还一截能做一件衣服的布”的内容可以概括出等穿百衲衣的孩子长大后,父母要向当年讨过的人家还一截能做一件衣服的布。据此作答即可。

14.考查对文章内容的理解和主要情节的概括。解答时,全面把握文章内容,理清文章层次,抓住重点段落或语句进行总结概括。通过第③段“10岁那年,妹妹在灶前烧红苕吃,把柴堆烧着了,烈火忽地蹿上了房顶。娘冲进火中,没有去抢救粮食和铺盖,也没有去抱那只闹钟,而是抢出了那件百衲衣”的内容可以概括为母亲冲进火中抢出百衲衣;通过第④段中“我不知道娘仍然珍藏着那件百衲衣,她真以为我能平平安安地长大,都多亏了灵验的百衲衣”的内容可以概括为母亲珍藏我的百衲衣。据此作答即可。

15.考查对句子的赏析。解答时,要全面把握理解文章内容和思想感情,按照题干要求从人物描写的角度进行赏析。首先分析出采用何种描写方法塑造人物形象,在结合句子语境分析其作用和表达效果。通过句子中“冲”、“抢”等词可知作者采用了动作描写。“冲”表现了母亲动作的不假思索和迅速;“抢”突出了火场的危险和母亲的不顾一切,生动形象地写出了母亲为抢救出百衲衣而不顾一切的情形,表现了母亲对孩子深沉,真挚的爱。

16.考查对文章内容和思想主旨的理解。解答时,要围绕对文章内容和思想感情的理解,首先明确“百衲衣”不仅仅是一种“衣服”和风俗习惯,还是关爱的象征。然后结合自己的生活实际,围绕生活的馈赠、命运的庇护、时代的恩泽和社会的援助,家长的爱护、老师的关心、同学的友爱等方面举出具体事例,简要作答即可。

17.考查对文章内容和思想主旨的理解及语言表达能力。解答时,要全面理解文章内容和思想感情,以及链接材料内容。通过文章内容和链接材料可以看出“百衲衣”“百家锁”都是基于让孩子健康成长的美好愿望为出发点,但都带有一定的落后性和封建迷信色彩。无论选择哪一种观点都可以,但是要结合原文内容和自己的认识以及生活实际提出言之有理的依据。如果持应该摒弃的态度,可以围绕这些风俗习惯“祛病化灾、长命百岁”的目的不切实际具有迷信色彩,应该相信现代科学和医学保证孩子健康成长等方面来阐述。如果持不应该摒弃的态度,可以围绕这些风俗习惯显示出“拔一羽以利天下、伸一手以救众生”、“滴水之恩,当以涌泉相报”的传统美德,具有联系乡亲、乡情的作用,并能促进社会友善和谐等方面来谈。据此作答即可。

18.例文:

那段温暖的生活

春日的温暖

漫步在记忆的长河边,看随着流水缓缓而下的瓣瓣落花,或红,或粉,或白,漂转而下。轻拈一片,便有温暖的往事飞舞在心间。

春日乡野,特别是我们村,四周无遮无拦,一马平川,风来时怎样,去时仍怎样。它扭动着透明博大的身姿扑面而来,吹散了我心头弥漫的点点寒意。放学后我喜欢一人于乡野听风,这是我独特的享受。我闭上眼睛,世界一下子陌生了。我听到风与每个生物打招呼,像多年不见的朋友,互致问候。风驱赶着我脑中少年的忧伤,它低语,诉说着某个故事,很遥远,然而直达我的心灵。我在风中画一个名字,风不会泄露少年的秘密,或许它可以把这信息捎去。风在他的面庞上嬉戏。我与风是一对老朋友了。风知道我听到了什么,我借着温暖的风听到了麦子成熟的声音,他还听到了麦子们的窃窃私语。我甚至听出了 一只布谷的心思,麦黄草枯,因何不归?那段日子真温暖呀!

秋日的温暖

在九年级上学期,冲锋陷阵的深秋的日子里,早已习惯了强装对所有关心我的人说“我很好”。我很好,其实并不意味着我真的温暖和幸福,而是我终于习惯了不太好的日子、并不如意的学习生活、忙碌恐慌的测试、堆积如山的资料。

假装习惯,刻意自然,也时时是不坦然,尤其深秋的寒冷时时来袭。每每此刻,妈妈总端来香气氤氲的火锅,她自己配制的调料我很欢喜,滚烫的热汤,加上爽滑的牛肉,还有糯甜的糍粑,蘸着玫瑰酱……我从困顿的寒意中挣扎着起身,闭着眼睛洗一把爸爸打来的热水脸后,脚泡着木桶里暖暖的中药去疲劳水,总要喝上一杯温热的蜂蜜柚子茶。营营役役之余,这新的一天,竟然充满自信,每每此刻都让内心满漾起温暖感。

冬日的温暖

其实我是最喜欢冬天的,因为冬天让人感到寒冷和伸不开手脚。九年级冬天的早读课我们时常不上,偷偷溜出教室,同学们都挤在操场上玩雪,楼道里也有化开的雪水。头一偏躲过迎面飞来的雪球,却不知道背后已有人举起一团大大的雪团砸来。我们欢笑嬉戏,任由大大小小的雪团在身上碰撞、碎落,会因为一举打中而开心鼓掌,也会因为躲过攻势而侥幸欢呼。素来严厉的班主任只是看着我们笑,让我们别玩感冒了。她平时表情甚严肃的脸上也有了一点温暖的笑容。兴尽之后,师生一起回到教室,手冻得通红,心却很温暖。也许冬天不够暖和,不够明媚,但别有一番滋味。

往事如花,昨日的落花,见证了成长生活中的美丽,让感觉得到生活中的温暖,就让我们把那段日子、那些温暖的记忆落花好好收藏吧!

【详解】本题考查半命题作文。

第一,审题立意:必须紧紧扣住文题中的“那段”“生活”这两个关键词。“那段”意味着所叙之事是一段往事,并不是现在发生的事,至少是在写这篇文章之前所发生的。“那段”还含有不容易走过、很值得回味、很值得珍惜之意。“生活”指的是某一段生活经历,也提示学生应从自己真实的生活中选材构思,表现自己对于这段生活的真实感悟。

第二,选材构思:“生活”可供选择的材料很多,可以与具体的人一起走过:与老师一起走过,可以感受到老师的关爱、教导;与同学一起走过,可以感受到同学真挚、纯洁的友谊;与长辈一起走过,可以感受到爷爷奶奶、外公外婆的疼爱以及让人难以忘怀的那份留恋与情愫;与父母一起走过,常常能感受到家的温馨,闻到一股家的气息,听到家庭的欢笑声。当然也可以与书籍一起走过,在与书籍交往的过程中丰富自己的精神世界。另外还可以采用拟人和想象的手法,写与动物和植物一起走过的一段美丽的生活,让一起走过的这段经历成为一种美好的回忆。因为“那段”是一个过程,是一段时间过程,这就要求我们在写作时,必须把这段过程中的酸甜苦辣写清楚,写详细,而且在写这一过程时要能够做到以点带面,详略得当。

答案第6页,共7页

答案第7页,共7页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读