17记金华的双龙洞 教学设计

图片预览

文档简介

17记金华的双龙洞 教学设计

教学目标

1.能默读课文,画出表示作者地点变换的关键句子,理清作者的游览顺序;了解作者运用“地点+连接词”写清楚游览顺序的方法。

2.能读课文,画出表现孔隙狭小的关键句,体会作者运用“见闻+感受”写景物的表达方法;并尝试运用学到的方法把喜欢的景物写清楚。

教学重难点

体会作者运用“见闻+感受”写景物的表达方法;并尝试运用学到的方法把喜欢的景物写清楚。

教学过程

(一)谈话导入,激发兴趣。

课前谈话:同学们,周末大家游览恐龙公园了吗?你游览了哪些景点?给你留下了什么印象。同学们游览了恐龙公园这么多的景点,留下了深刻的印象,叶圣陶爷爷他也游览了一处地方,是哪里呢?——《记金华的双龙洞》。齐读课题

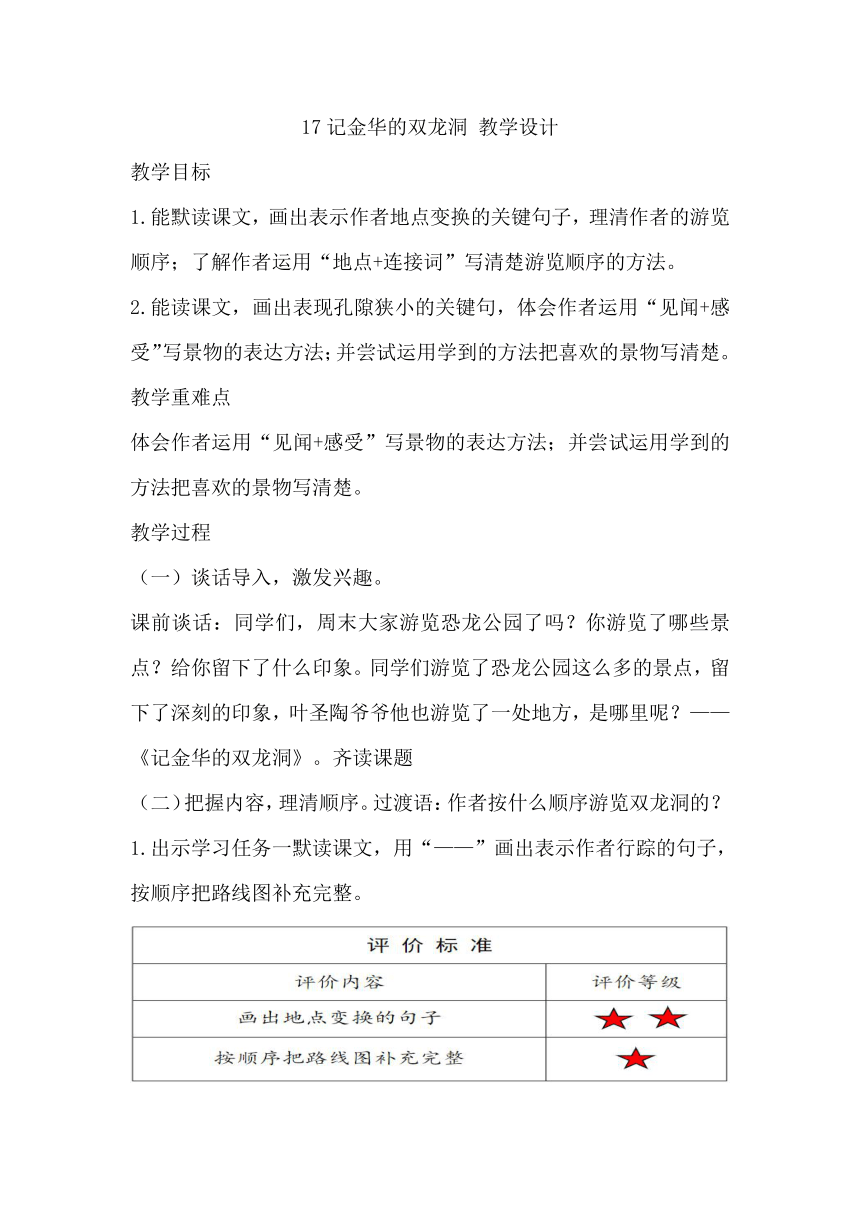

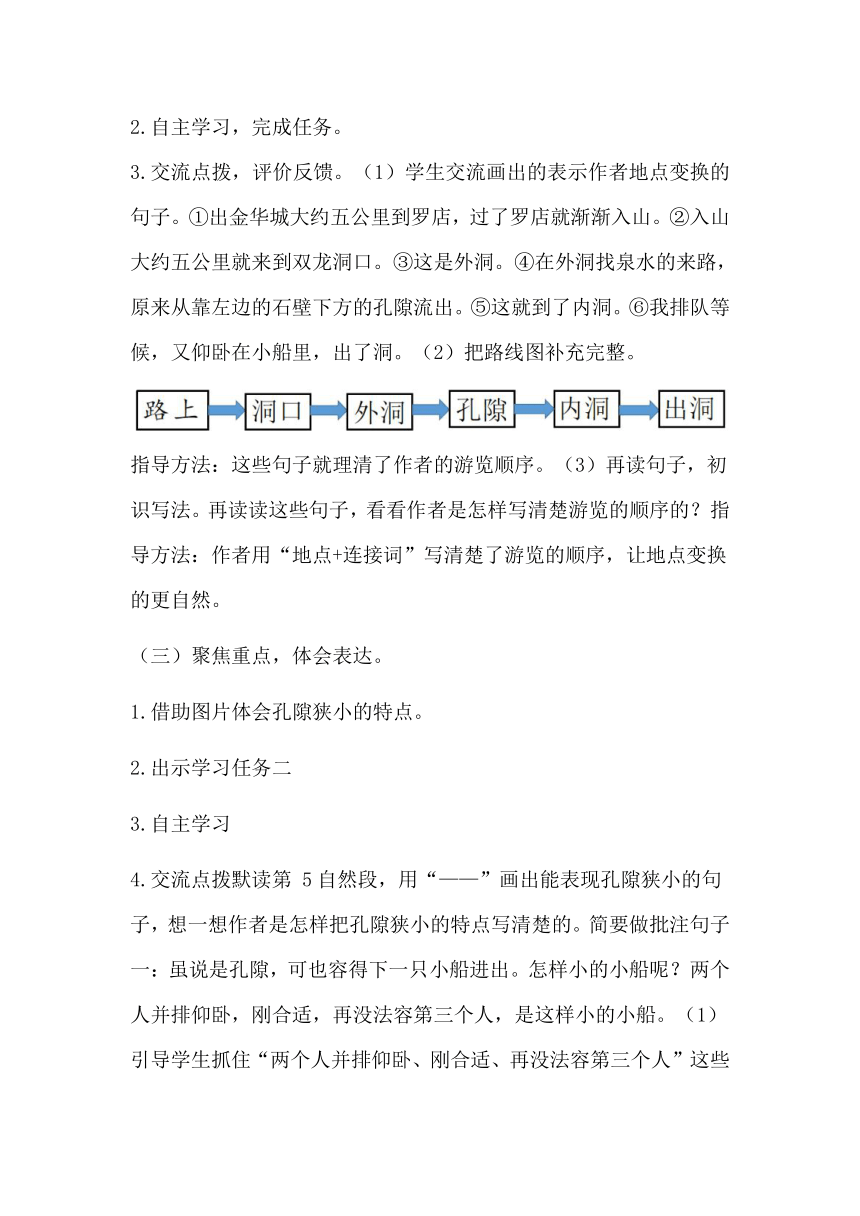

(二)把握内容,理清顺序。过渡语:作者按什么顺序游览双龙洞的?1.出示学习任务一默读课文,用“——”画出表示作者行踪的句子,按顺序把路线图补充完整。

2.自主学习,完成任务。

3.交流点拨,评价反馈。(1)学生交流画出的表示作者地点变换的句子。①出金华城大约五公里到罗店,过了罗店就渐渐入山。②入山大约五公里就来到双龙洞口。③这是外洞。④在外洞找泉水的来路,原来从靠左边的石壁下方的孔隙流出。⑤这就到了内洞。⑥我排队等候,又仰卧在小船里,出了洞。(2)把路线图补充完整。

指导方法:这些句子就理清了作者的游览顺序。(3)再读句子,初识写法。再读读这些句子,看看作者是怎样写清楚游览的顺序的?指导方法:作者用“地点+连接词”写清楚了游览的顺序,让地点变换的更自然。

(三)聚焦重点,体会表达。

1.借助图片体会孔隙狭小的特点。

2.出示学习任务二

3.自主学习

4.交流点拨默读第 5自然段,用“——”画出能表现孔隙狭小的句子,想一想作者是怎样把孔隙狭小的特点写清楚的。简要做批注句子一:虽说是孔隙,可也容得下一只小船进出。怎样小的小船呢?两个人并排仰卧,刚合适,再没法容第三个人,是这样小的小船。(1)引导学生抓住“两个人并排仰卧、刚合适、再没法容第三个人”这些关键词语体会小船的小,学习作者通过写自己看到的小船的小写出了孔隙的狭小。(2)指导朗读。指导方法:作者就是借助自己看到的小船和船进出洞的方式(作者的见闻),写清楚了孔隙狭小的特点。句子二:船两头都系着绳子,管理处的工人先进内洞,在里边拉绳子,船就进去了,在外洞的工人拉另一头的绳子,船就出来了。(1)引导学生联系生活说一说,生活中船行驶的方式和作者看到的小船进出洞的方式有什么不同,体会孔隙的狭小。(2)指导朗读。指导方法:这两处句子作者借助自己看到的小船,写清楚了孔隙狭小的特点。

句子三:我怀着好奇的心情独个儿仰卧在小船里,自以为从后脑到肩背,到臀部,到脚跟,没有一处不贴着船底了,才说一声“行了”,船就慢慢移动。(1)引导学生抓住“自以为”这个词体会这一句话写出来作者坐在小船里的感受。然后抓住“从后脑到肩背,到臀部,到脚跟,没有一处不贴着船底了”体会孔隙的狭小。(2)指导朗读。指导方法:作者通过写自己亲身过孔隙的感受把孔隙狭小的特点写清楚。

句子四:眼前昏暗了,可是还能感觉左右和上方的山石似乎都在朝我挤压过来,我又感觉要是把头稍微抬起一点儿,准会撞破额角,擦伤鼻子。(1)引导学生抓住“准会”“稍微”“一点儿”“挤压”说出作者过孔隙的感受,体会孔隙的“狭小”。(2)创境朗读。创设游客乘船的情景,引导学生再读的句子,体会作者过孔隙的感受。小结:作者就是把自己看到的和感受到的结合起来,写清楚了孔隙的特点。

(四)读写结合,表达运用。

过渡语:下面请同学们,尝试运用“见闻+感受”的方法,来写一处景物。1.出示学习任务三尝试运用上“见闻+感受”的方法,写清楚恐龙公园“龙塔”这一景物的特点。

2.学生自主练笔,自我评价。

3.展示汇报,二次评价。

(五)课后延伸再选择恐龙公园的一处景物,运用“见闻+感受”的方法,写清楚它的特点。

教学目标

1.能默读课文,画出表示作者地点变换的关键句子,理清作者的游览顺序;了解作者运用“地点+连接词”写清楚游览顺序的方法。

2.能读课文,画出表现孔隙狭小的关键句,体会作者运用“见闻+感受”写景物的表达方法;并尝试运用学到的方法把喜欢的景物写清楚。

教学重难点

体会作者运用“见闻+感受”写景物的表达方法;并尝试运用学到的方法把喜欢的景物写清楚。

教学过程

(一)谈话导入,激发兴趣。

课前谈话:同学们,周末大家游览恐龙公园了吗?你游览了哪些景点?给你留下了什么印象。同学们游览了恐龙公园这么多的景点,留下了深刻的印象,叶圣陶爷爷他也游览了一处地方,是哪里呢?——《记金华的双龙洞》。齐读课题

(二)把握内容,理清顺序。过渡语:作者按什么顺序游览双龙洞的?1.出示学习任务一默读课文,用“——”画出表示作者行踪的句子,按顺序把路线图补充完整。

2.自主学习,完成任务。

3.交流点拨,评价反馈。(1)学生交流画出的表示作者地点变换的句子。①出金华城大约五公里到罗店,过了罗店就渐渐入山。②入山大约五公里就来到双龙洞口。③这是外洞。④在外洞找泉水的来路,原来从靠左边的石壁下方的孔隙流出。⑤这就到了内洞。⑥我排队等候,又仰卧在小船里,出了洞。(2)把路线图补充完整。

指导方法:这些句子就理清了作者的游览顺序。(3)再读句子,初识写法。再读读这些句子,看看作者是怎样写清楚游览的顺序的?指导方法:作者用“地点+连接词”写清楚了游览的顺序,让地点变换的更自然。

(三)聚焦重点,体会表达。

1.借助图片体会孔隙狭小的特点。

2.出示学习任务二

3.自主学习

4.交流点拨默读第 5自然段,用“——”画出能表现孔隙狭小的句子,想一想作者是怎样把孔隙狭小的特点写清楚的。简要做批注句子一:虽说是孔隙,可也容得下一只小船进出。怎样小的小船呢?两个人并排仰卧,刚合适,再没法容第三个人,是这样小的小船。(1)引导学生抓住“两个人并排仰卧、刚合适、再没法容第三个人”这些关键词语体会小船的小,学习作者通过写自己看到的小船的小写出了孔隙的狭小。(2)指导朗读。指导方法:作者就是借助自己看到的小船和船进出洞的方式(作者的见闻),写清楚了孔隙狭小的特点。句子二:船两头都系着绳子,管理处的工人先进内洞,在里边拉绳子,船就进去了,在外洞的工人拉另一头的绳子,船就出来了。(1)引导学生联系生活说一说,生活中船行驶的方式和作者看到的小船进出洞的方式有什么不同,体会孔隙的狭小。(2)指导朗读。指导方法:这两处句子作者借助自己看到的小船,写清楚了孔隙狭小的特点。

句子三:我怀着好奇的心情独个儿仰卧在小船里,自以为从后脑到肩背,到臀部,到脚跟,没有一处不贴着船底了,才说一声“行了”,船就慢慢移动。(1)引导学生抓住“自以为”这个词体会这一句话写出来作者坐在小船里的感受。然后抓住“从后脑到肩背,到臀部,到脚跟,没有一处不贴着船底了”体会孔隙的狭小。(2)指导朗读。指导方法:作者通过写自己亲身过孔隙的感受把孔隙狭小的特点写清楚。

句子四:眼前昏暗了,可是还能感觉左右和上方的山石似乎都在朝我挤压过来,我又感觉要是把头稍微抬起一点儿,准会撞破额角,擦伤鼻子。(1)引导学生抓住“准会”“稍微”“一点儿”“挤压”说出作者过孔隙的感受,体会孔隙的“狭小”。(2)创境朗读。创设游客乘船的情景,引导学生再读的句子,体会作者过孔隙的感受。小结:作者就是把自己看到的和感受到的结合起来,写清楚了孔隙的特点。

(四)读写结合,表达运用。

过渡语:下面请同学们,尝试运用“见闻+感受”的方法,来写一处景物。1.出示学习任务三尝试运用上“见闻+感受”的方法,写清楚恐龙公园“龙塔”这一景物的特点。

2.学生自主练笔,自我评价。

3.展示汇报,二次评价。

(五)课后延伸再选择恐龙公园的一处景物,运用“见闻+感受”的方法,写清楚它的特点。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗词三首

- 2 乡下人家

- 3 天窗

- 4* 三月桃花水

- 口语交际:转述

- 习作:我的乐园

- 语文园地

- 第二单元

- 5 琥珀

- 6 飞向蓝天的恐龙

- 7 纳米技术就在我们身边

- 8* 千年梦圆在今朝

- 口语交际:说新闻

- 习作:我的奇思妙想

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 短诗三首

- 10 绿

- 11 白桦

- 12* 在天晴了的时候

- 语文园地

- 第四单元

- 13 猫

- 14 母鸡

- 15 白鹅

- 习作:我的动物朋友

- 语文园地

- 第五单元

- 16 海上日出

- 17 记金华的双龙洞

- 习作例文

- 习作:游____

- 第六单元

- 18 文言文二则

- 19 小英雄雨来(节选)

- 20* 我们家的男子汉

- 21* 芦花鞋

- 口语交际:朋友相处的秘诀

- 习作:我学会了____

- 语文园地

- 第七单元

- 22 古诗三首

- 23 “诺曼底”号遇难记

- 25* 挑山工

- 24* 黄继光

- 口语交际:自我介绍

- 习作:我的“自画像”

- 语文园地

- 第八单元

- 26 宝葫芦的秘密(节选)

- 27 巨人的花园

- 28* 海的女儿

- 习作:故事新编

- 语文园地