九年级语文上册 第一单元综合复习与测试卷 浙江版(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 九年级语文上册 第一单元综合复习与测试卷 浙江版(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 213.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-05 19:34:13 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

九年级语文上册 第一单元综合复习与测试卷

时间:120分钟 满分:120分

一、基础知识综合(共7分)

阅读下面的文字,完成后面小题

假如我是一只鸟,我也应该用sī____哑的喉咙歌唱:

这被暴风雨所打击着的土地,这永远xiōng____涌着我们的悲愤的河流,这无止息地吹刮着的激怒的风,和那来自林间的无比温柔的黎明……

——然后我死了,连羽毛也腐烂在土地里面。

为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……

(1938年11月17日)

1.根据拼音写出相应的汉字,给加点的字注音。(2分)

sī 哑 xiōng 涌 吹刮

2.这首诗的题目是《 》,作者是 。(2分)

3.诗中的意象“土地”是指 ,“黎明”是指 。(2分)

4.“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……”运用了什么修辞方法?试说说你对这句话的理解。 (1分)

二、选择题(共2分)

5.对下列句子所运用的修辞手法判断有误的一项是( )

A.千里冰封,万里雪飘。(运用对偶、互文和夸张的修辞手法,"千里""万里"互文见义,表现了祖国幅员辽阔,也反映了诗人视野的宽广。)

B.大河上下,顿失滔滔。(运用对偶的修辞手法,强调了黄河一下子失去了波涛滚滚的气势,突出了天寒地冻、河水结冰之快。)

C.山舞银蛇,原驰蜡象。(运用比喻和对偶的修辞手法,写出了群山蜿蜒起伏、奋发竞争的态势,显得神采飞扬。)

D.只识弯弓射大雕。(借代,以弯弓射雕代指尚武力而少文治,委婉含蓄地表达了对历史英雄人物肯定中包含批判的情感。)

三、综合性学习(共7分)

综合性学习——文化杂谈。

6.小明参加此次活动准备朗诵毛泽东的《沁园春·雪》,你认为下列哪种感情基调合适( )

A.温柔婉转 B.慷慨悲壮 C.低沉悲痛 D.潇洒豪放

7.“学父亲做人,学父亲做事,学父亲对信仰的执著追求,学父亲的赤子情怀,学父亲的俭朴生活。”(《习近平的家风:从父亲习仲勋身上学到五件事》)习总书记的这段话告诉我们把良好家风传承下来的一个重要途径是

8.校刊编辑准备将“莫等闲,白了少年头,空悲切”的书法作品印在校刊封底,用自然流畅、灵动活泼的书体来展现青春活力。下面书法作品中最符合他设想的一幅是( )

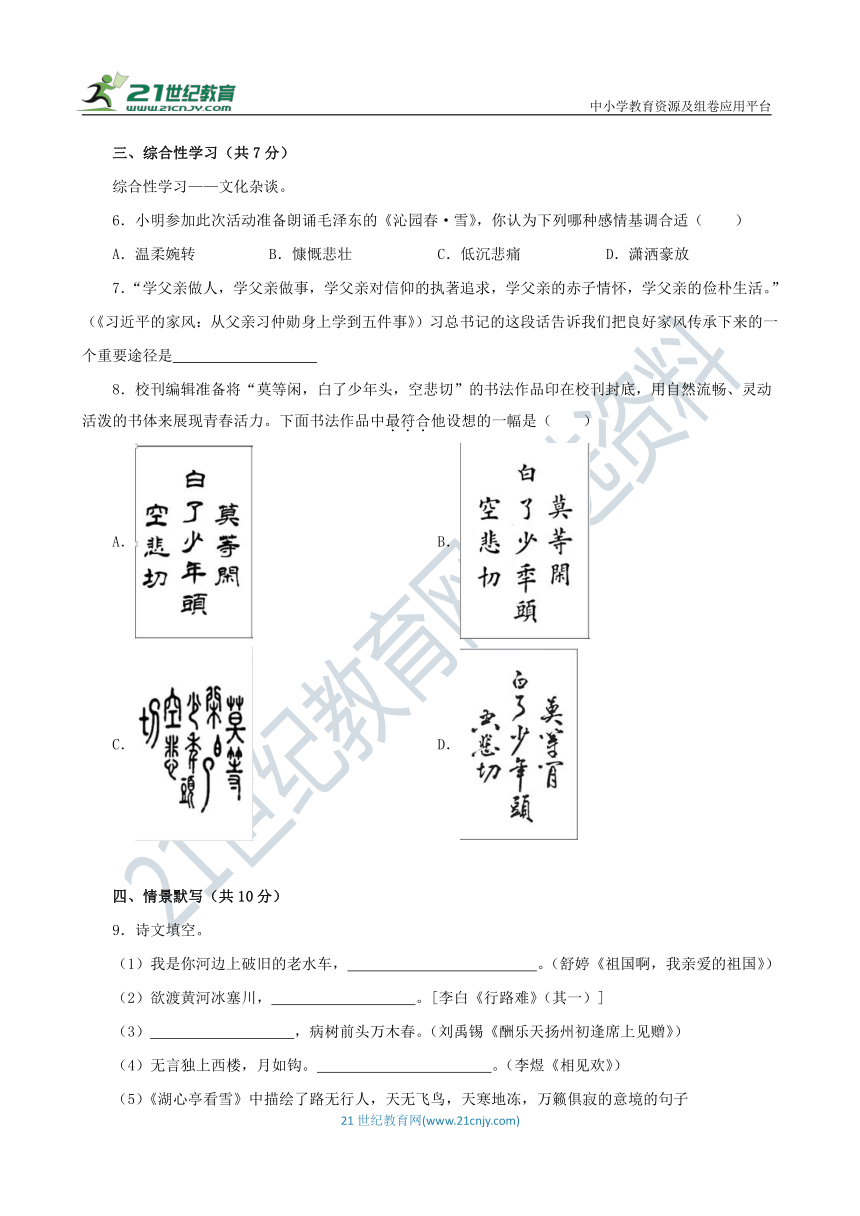

A. B.

C. D.

四、情景默写(共10分)

9.诗文填空。

(1)我是你河边上破旧的老水车, 。(舒婷《祖国啊,我亲爱的祖国》)

(2)欲渡黄河冰塞川, 。[李白《行路难》(其一)]

(3) ,病树前头万木春。(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

(4)无言独上西楼,月如钩。 。(李煜《相见欢》)

(5)《湖心亭看雪》中描绘了路无行人,天无飞鸟,天寒地冻,万籁俱寂的意境的句子是: , 。

(6)《茅屋为秋风所破歌》中与“但愿苍生俱饱暖,不辞辛苦出山林”有异曲同工之妙的句子是: , !

(7)辛弃疾的《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》中,具体描述军营生活的词句是: , ,沙场秋点兵。

五、现代文阅读(共28分)

(一)阅读下文,完成题目。

(14分)

春夜

梅阡

①五月的夜风,飘着路边槐花的清芬,轻轻地吹拂着路人的面颊和发鬓,吹拂着人们的胸襟,温柔的慰抚,犹如慈母的双手。

②12日的午夜,一点钟。周总理送走了晚会的客人们,又回来,和几个青年演员们围在一起,谈得很热烈。忽然,他望了望酒闹人散的会场,转身对北京人民艺术剧院的演员刘华和狄辛说:

③“你们住在哪里?”

④“剧院的宿舍,在史家胡同。”“远吗?”

⑤“不太远。我们每天排戏都是走来走去,只要15分钟。”

⑥“走吧,到你们的宿舍去。”周总理含笑地说:“去看看。”

⑦演员们一下子愣住了。在首都剧场的大门口,汽车开过来了。总理却摆了摆手,问演员们:“你们怎么走?”

⑧“我们走着回去,您上车吧!”有个演员抢着说。

⑨“我也锻炼锻炼,散散步,走吧!”这样,在午夜里静悄悄的马路上出现一群人,年轻的演员们簇拥着一个新的更年轻的人。他们像一家人,父亲和儿女们一边走一边亲切地说笑,谈工作,谈演戏,谈生活,也谈到怎样正确处理人民内部矛盾的问题。大家压低了声音,怕惊吵了夜归的行人——在这一群人的后面远远地尾随着一辆空空的车。

⑩五月的夜风飘着路边槐花的清芬,温煦地吹拂着每个人的心。

当周总理轻轻地敲开他们宿舍的房门,有的从床上跳起,有的从灯下抬起头来。但,差不多都是用同样惊诧的神情。在谈话中,周总理非常关心剧院企业化的问题。

有人提到国家剧院和民营剧院的演员收入不平衡的问题。周总理表示要逐步解决这个问题。我们国家还很穷,都往上提,没有那个力量,是不是高的应该向低的看齐一些呢?演员的生活,也不要和一般人民的生活水平太悬殊了。当周总理知道一九五三年从师大戏剧系毕业的青年演员,每月工资七十多元的时候,笑了笑,说:“是不是太多了一些?”

“你们年轻人,今天经济的条件太好了,什么都给你们准备下了,比起你们前一代人你们很幸福。你们也应该多吃些苦,受一些艰苦的锻炼。”周总理说着,顺手指指室内的一盆花:“温室里的花朵是经不起风雨的!你们将来还要建设共产主义,为你们的下一代你们要经受一些艰苦的锻炼……”

这些话,他讲时是十分亲切而严肃的。大家都静了下来,深深地体会。在这些话里包含着多大的期望与多大的鞭策呀!

深夜两点了,周总理悄悄地离开剧院,但他的声音和相貌却深深地印在每个人的心里。推开了窗户,窗外吹来的是温煦的春风,但也带着一些沁人的凉意,使人清醒地思考着一些问题。

许多人经历了一个并不宁静的春夜。

(《人民日报》1957年5月17日有删改)

10.下列对文章的理解和分析,不正确的一项是( )

A.本文选取周总理探望北京人民剧院演员的几个镜头,营造领袖和人民群众水乳交融的温馨氛围。

B.总理夜访对演员收入过高提出了直接批评,此严厉批评必能引起在场人的深刻反思。

C.从五月含着槐香的风入手,春风抚面母亲般的温柔和怡然之感,是总理给探访者的整体感受。

D.本文让我们深切感受到人民领袖的崇高风范,也从一个侧面反映了历史的面貌。

11.“许多人都经历了一个并不宁静的夜晚”,这里的“不宁静”既是夜里交谈的热烈,更是演员们 ,体现周总理夜访的 。

12.文中记叙的同时穿插了精当的议论。请仿照示例,赏析文中画线句。

在这条路上,我一天比一天更加认识:只有这种知识,这种意志,才是世界上最可宝贵的财产。 赏析:这是朱德对于生产劳动知识和追求光明重要性的认识,而这种认识来源于母亲的教诲。表达了作者对母亲朴素教育的感激。

赏析:

(二)阅读下面文章,完成后面小题。(14分)

无声的尊重

①冬日的傍晚,我如往常一样加入候车队伍,等待公交车。候车者五六人,有序而安静。此时,一人牵着一狗,从远处走来。暮色下,那身影被路边的灯光镶上一层金边,尤为醒目。

②渐行渐近,只见年轻男子高大魁梧,腰板挺直。紧贴着他的德国牧羊犬配有专业的拉杆——这是导盲犬的标准装备。哦,是一位盲人。男子徐徐走向车站,在候车队伍的不远处停了下来。

③没有人招呼那盲人男子,候车队伍中为首的中年男子,瞬间收起手中正在阅读的书籍,已然大步走到盲人男子身后,其他候车人也陆续紧随其后,没有一丝骚动。我身旁一个火红短发的女孩,瞥了一眼导盲犬,想必是怕烟味影响到它的嗅觉,稍作迟疑便掐灭了刚刚点燃的烟,跟了过去。

④一个新的候车队伍,在一人一狗的身后排开。陌生的人们在无声之中达成的默契,令我惊异。

⑤沉默依旧,直到公交车到来。“您稍等一下,我这就…”司机刚要离开驾驶座准备搀扶盲人男子上车,被男子礼貌地回绝:“谢谢,不用。”盲人男子执意在导盲犬的引领下,自行上车。此时是下班高峰,车上已满是乘客。然而男子上车后,人们迅速向后集中,在原本狭促的车厢里为他腾出了一小块空间。

⑥司机身后,坐着一位六七岁的小男孩,站在旁边的妈妈猛地拉起他,让出座位。虽然妈妈举动突然,但男孩没有流露出一丝不悦。导盲犬抬头看了一眼,便将主人引领到空座上,然后静静地趴在一旁。这些过程,盲人男子全然不知。

⑦“您好,您要去哪里?"“您好!我要去莫尔大街。”“好的,陛下!"司机诙谐的回答惹得车内一阵欢笑,汽车载着欢乐的人们继续前行……

⑧车上,人们都在默默地打量着憨态可掬的导盲犬:即使在急转弯的时候,它也摇头脑地努力保持直视前方的姿态,神情专注。乘客中没有人试图靠近去抚摸它,或用手机拍照。我旁边那位原先让座的小男孩,慢慢举起手中啃了一半的面包,想上前去喂它,被妈妈及时制止并悄声耳语:“它在工作。它有自己的职责,不要打扰它。”听到“工作”一词,小朋友立刻缩手退了回来。

⑨小城不大,男子很快到站了,与司机简短道别后与导盲犬下了车。公交车内沉默依旧,而此时的我,在沉默中体会到了无声的关爱、深沉的尊重。

⑩窗外,寒风习习。心里,暖意融融……

(有删改)

13.请用简洁语言概括文章的主要内容。(2分)

14.“无声的尊重”具体表现在文中哪些细节上?(答出任意两点即可)(3分)

15.你喜欢文中哪个人物?为什么喜欢他(她)?(3分)

16.本文最后一段的环境描写有什么作用?(3分)

17.联系生活实际,结合本文内容,谈谈如何对待生活中有困难的人?(3分)

六、诗歌鉴赏(共6分)

阅读名著,完成各题。

选段一

礁石

一个浪,一个浪

无休止地扑过来

每一个浪都在它脚下

被打成碎沫,散开…

它的脸上和身上

像刀砍过的一样

但它依然站在那里

含着微笑,看着海洋……

(1954年七月二十五日)

(选自《艾青诗选》)

选段二

七月,午后酷热难耐,成群的昆虫干渴难忍,在枯萎打蔫儿的花上爬来爬去,想找点儿水解渴,而蝉却对普遍的水荒不屑一顾。它用它那如钻头般的细嘴,在自己那永不干涸的酒窖中钻了开来。它不停地歌唱着,落在一棵小树的细枝上,钻透那坚硬平滑、被太阳晒得汁液饱满的树皮。它从钻孔中把吸管插进去之后,便一动不动地、聚精会神地、美滋滋地沉浸在汁液和歌声的甜美之中。

(选自《昆虫记》)

18.选段一中“礁石”象征了什么。(2分)

19.选段二中“蝉”有哪些特点?请结合选段内容分析。(2分)

20.两段选文都以人性观照物性,请结合具体内容谈谈你的理解。(2分)

七、作文(共60分)

21.题目:《平淡中也有诗》

要求:①写一篇600字以上的文章,文体自选;②文中不得出现真实的人名、地名、校名等信息。

答案解析部分

1.【答案】嘶;汹;guā

2.我爱这土地;艾青

3.自己深爱着的多灾多难的祖国;充满生机与希望的解放区,或者指胜利的信念。

4.设问

【知识点】常用易错字字音;汉字的部首与偏旁;体会现代诗歌意象;设问;作家作品

【解析】【点评】⑴本题考查重要词语字音、字形的识记能力。要求学生在平时对教材中所涉及的重要的字、词准确的识记,加强积累。

⑵本题考查文学常识。解答此类题目,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、重要文体必须熟记。对作品中的重要内容应熟练掌握,针对作品中的人物、情节做出正确的评价。

⑶ 本题考查学生对诗歌内容的理解。完成此类题目的关键是认真读诗,反复诵读,仔细分析诗中的内容,联系创作的背景抓住作者的感情,即可作答。

⑷本题考查判断修辞手法的能力。判断句子所采用的修辞手法,首先要明白各种修辞手法的定义,根据这些定义进行判断。

1.本题考查对字音字形的掌握。“sī哑”写作“嘶哑”,“xiōng涌” 写作“汹涌”, “吹刮”的“刮”读作guā。

故答案为: 嘶 ; 汹 ; guā

2.本题考查文学常识。由“这被暴风雨所打击着的土地”“为什么我的跟里常含泪水 因为我对这土地爱得深沉”等语句可知,这首诗是艾青的《我爱这土地》。

故答案为: 我爱这土地 ; 艾青

3.本题考查对诗歌意象的理解能力。作者艾青堪称“土地的歌者”,“土地”构成了作者诗歌的中心意象。“土地”这一意象是民族精神的象征,中华文明的象征,也是祖国命运的象征,其中聚集着作者对祖国和大地母亲深深的爱,这种感情在这首诗中得到充分地反映:诗人表示要像鸟-样歌唱祖国大地;死了,也要使自己融进祖国的土地中。“土地”的意象也凝聚着作者对生于斯、耕作于斯、死于斯的劳动者最深沉的爱,对他们的命运的关注与探索。这里的“土地”,不再单纯是客观景物,而是贯注了作者主观情感的“象”。作者对苍老、衰弱、正备受苦难的祖国感到万分悲哀,挟着这份感情,用忧郁的目光扫视周围时,寂寞、贫困的旷野的载体--土地便进入作者的脑海。作者通过吟唱土地这一个“象”,诅咒摧残土地的人,幻想着土地能焕发出生命的活力。在诗中,作者的歌喉虽然沙哑但却宽厚,虽然悲哀但却博大,显示出一种雄浑的生命 感;虽古朴但却苍劲有力,因为土地是孕育万物的基础。“黎明”这个意象表明作者坚信在人民风起云涌的斗争中必将迎来曙光,迎来胜利。但是作者意犹未尽,“然后我死了,连羽毛也腐烂在土地里面”表达了作者对土地执著的爱。最后两句“为什么我的眼里常含泪水 因为我对这土地爱得深沉”再回归到土地这个意象上来,深化了文章的主题。

故答案为: 自己深爱着的多灾多难的祖国 ; 充满生机与希望的解放区,或者指胜利的信念。

4.本题考查修辞手法及其作用。“为什么我的眼里常含泪水 因为我对这土地爱得深沉”,这两句诗自问自答,是设问的修辞手法,对它的理解需要说出诗句的内容和表达的感情。这两句是全诗的主旨,直抒胸臆,表达炽热、真挚的爱国情怀。

故答案为: 设问

5.【答案】B

【知识点】夸张

【解析】本题考查对修辞手法的掌握和判断的能力。B:”大河上下。顿失滔滔“运用的是夸张的修辞。故答案为:B

【点评】本题考查学生对修辞手法的判断。考生应掌握常见的修辞手法的特点,结合语句进行正确的判断。

6.【答案】D

7.直接向父母学习

8.D

【知识点】文化特色

【解析】【点评】(1)本题考查朗读的感情基调。感情基调是指作品的基本观点的情感取向,即作品的总的感情态度,总的感彩。古诗赏析的感情基调主要有欢快、忧愁、寂寞、伤感幽怨、恬淡、闲适、激愤、思念激昂、消沉、温柔婉转、清新明丽、潇洒豪放、豪迈奔放、刚劲、低沉悲痛、凄凉、缠绵、积极、消极、忧国(民)、送别、思乡、相思离别、慷慨悲壮等。

(2)本题考查对句子的理解与运用。首先准确理解句子表达的意思,然后根据句意,结合题干要求“把良好家风传承下来”总结出途径即可。

(3)本题考查字体特点。隶书,横画长而直画短,讲究“蚕头雁尾”“一波三折”,端庄匀整。楷书,形体方正,笔画平直,工整规范。篆书,古朴大方,圆润流畅,平衡对称。行书,行云流水,潇洒飘逸,灵动活泼。

6.A、温柔婉转适合朗诵婉约抒情的诗词,如柳永的《雨霖铃》,晏殊的《清平乐》等,不适合朗诵《沁园春·雪》;

B、慷慨悲壮适合沙场边塞或报国的诗词,如文天祥的《过零丁洋》,谭嗣同的《狱中题壁》等,不适合朗诵《沁园春·雪》;

C、低沉悲痛适合反映百姓受压迫或处境艰难的现实主义的诗词,如杜甫的《茅屋为秋风所破歌》、白居易的《卖炭翁》等,不适合朗诵《沁园春·雪》;

D、潇洒豪放适合表现诗人豪情壮志的诗词,《沁园春·雪》就抒发了作者的豪情壮志,适合此种感情基调;

故答案为:D。

7.“学父亲做人,学父亲做事,学父亲对信仰的执著追求,学父亲的赤子情怀,学父亲的俭朴生活。”表达的意思是向父亲学习做人做事、信仰追求、赤子情怀及生活作风,所以,把良好家风传承下来的一个重要途径是直接向父母学习。

故答案为:直接向父母学习。

8.A、该书体是隶书,横画长而直画短,讲究“蚕头雁尾”“一波三折”,端庄匀整,不是“自然流畅、灵动活泼”的书体;

B、该书体是楷书,形体方正,笔画平直,工整规范,不是“自然流畅、灵动活泼”的书体;

C、该书体是篆书,古朴大方,圆润流畅,平衡对称,不是“自然流畅、灵动活泼”的书体;

D、该书体是行书,行云流水,潇洒飘逸,灵动活泼,是“自然流畅、灵动活泼”的书体;

故答案为:D。

9.【答案】(1)数百年来纺着疲惫的歌

(2)将登太行雪满山

(3)沉舟侧畔千帆过

(4)寂寞梧桐深院锁清秋

(5)大雪三日;湖中人鸟声俱绝

(6)何时眼前突兀见此屋;吾庐独破受冻死亦足

(7)八百里分麾下炙;五十弦翻塞外声

【知识点】一般性默写;理解性默写

【解析】根据平时对诗词名句的积累答题,(1)—(4)题为直接型默写,需要根据给出的句子来写对应的句子,难度不大。注意“ 纺 、 畔 、 锁 ”的书写。

(5)—(7)题为理解型默写,一定要仔细斟酌提示语。默写时要注意字形,而字形和字义分不开,学生应借助字义来识别字形。注意“ 俱 、 兀 、 见 、 庐 、 麾 、 炙 ”的书写。

故答案为:(1) 数百年来纺着疲惫的歌 。

(2) 将登太行雪满山 。

(3) 沉舟侧畔千帆过 。

(4) 寂寞梧桐深院锁清秋 。

(5)大雪三日、湖中人鸟声俱绝

(6)何时眼前突兀见此屋、吾庐独破受冻死亦足

(7)八百里分麾下炙、五十弦翻塞外声

【点评】本题考查古诗文默写。诗词默写要求:一、不能添字,不能少字;二、字的笔画要准确。平时识记时要读准诗词中的字音及识记字形。

10【答案】B

11.内心的动荡不平;对青年演员们影响、意义之大。

12.“簇拥”写出青年演员们对周总理的尊敬与爱戴,青年演员们深夜陪伴周总理散步回宿舍的和谐场景,表现了周总理平易近人,表达了作者对周总理的尊敬和赞美。

【知识点】记叙性散文;词语在语境下的含义;理解文章关键语句意思;筛选并整合文中信息

【解析】【点评】(1)本题考查文章内容理解。选择题注意在文中找到对应句,逐字分析,选项内容和文章不要有出入,如事物发展顺序、线索、情感、语言特点、结构、手法等,不要以偏概全、无中生有。

(2)本题考查语句理解。这类试题,不要浮于语句的表面意思,如果简单地理解为词句的表层意思,就容易理解偏差,一般要重点进行片段研读和探究,结合语境,联系上下文,紧扣文章中心主题分析其深层意思。

(3)本题考查赏析画线句,从修辞手法、加点字、描写方法、句式特点、语言风格、结构、五感、表现手法、表达方式等角度入手。注意一个句子,可能不止一个赏析的点,要答全了。

10.B:直接,错误。第十二段原话:当周总理知道一九五三年从师大戏剧系毕业的青年演员,每月工资七十多元的时候,笑了笑,说:“是不是太多了一些?”是委婉暗示。

故答案为:B

11.不宁静,是指上文第六段周总理去演员宿舍和演员们沟通,演员们内心很激动。

深夜两点了,周总理悄悄地离开剧院,但他的声音和相貌却深深地印在每个人的心里。推开了窗户,窗外吹来的是温煦的春风,但也带着一些沁人的凉意,使人清醒地思考着一些问题。写周总理去演员宿舍和演员们沟通对他们的意义重大。

故答案为:内心的动荡不平;对青年演员们影响、意义之大。

12.簇拥,很多人紧紧围绕着或卫护着。写青年演员们和周总理一起散步回宿舍的场景,很温馨,写出了他们对周总理的尊敬与爱戴,写出了周总理为人很平易近人,也写了作者对周总理的尊敬和爱戴、赞美。

故答案为:“簇拥”写出青年演员们对周总理的尊敬与爱戴,青年演员们深夜陪伴周总理散步回宿舍的和谐场景,表现了周总理平易近人,表达了作者对周总理的尊敬和赞美。

13.【答案】一位盲人男子在候车和乘车的过程中,得到众多乘客和司机无声的关爱和深沉的尊重。

14.示例:①候车者无声地排在盲人男子的身后。②女孩默默地掐灭了刚点燃的烟。③盲人男子上车后,乘客迅速为他腾出了一小块空间。④妈妈拉起小男孩为盲人男子让座。⑤车厢内无人试图靠近去抚摸导盲犬或是用手机拍照。⑥直人男子和导盲犬下车,车内沉默依旧。

15.示例:我喜欢文中的司机。他不仅对残疾人礼貌、关心,而且语言诙谐,给人们带来快乐,真是一位好司机。(理由充分,表达流畅即可)

16.用环境的寒冷衬托(反衬)“我”在看到乘客无声地尊重盲人男子时内心的感动与温暖。

17.示例:生活中一些拄拐杖的残疾朋友,他们腿脚不方便,我们不要用好奇的眼光去打量他们,不要用我们所谓的“帮助”去怜悯他们,应该是坦然地不留痕迹地尊重他们,让他们感受到自己只是不方便,与正常人是平等的。

【知识点】记叙性散文;感受、分析环境描写;概括文章主要内容;概括理解文中人物形象;筛选并整合文中信息;启发、思考、感悟等开放类型

【解析】【点评】

(1)本题考查文本内容的概括。解答此类题目,应仔细阅读文章,找出文章中的人物和事件,再进行概括。一般形式为什么人在什么情况下做了什么事,结果如何。注意表述的简洁通顺。

(2)本题考查细节描写的理解与概括。解答此类题目,应仔细阅读文章,找到相关细节描写,进行概括即可。

(3)本题人物形象概括,开放题。解答此题,应仔细阅读文章,找出文章中的人物和事件,再进行概括。

(4)本题考查环境描写作用。文中运用环境描写,作用一般有: ① 交代事情发生的地点或背景,增加事情的真实性。 ② 渲染气氛,烘托人物的心情。 ③ 寄托人物的思想感情。 ④ 反映人物的性格或品质。 ⑤ 推动情节的发展。 ⑥ 深化作品主题。

(5)本题考查阅读感悟的表达。完成阅读感悟启示题,要把握作者的情感倾向,提炼出自己的观点,并结合生活实际阐述理由。注意表述流畅,语言要简洁明了,最好能做到有创意的表达。

13.本题要求概括文章主要内容。本文是叙事性哲理散文,文中从“我”的角度进行观察,记叙了朋克女孩、司机、小男孩和他的妈妈等人尊重,默默地帮助一位带着导盲犬的盲人男子坐公交车的故事。

14.本题要求概括表现“无声尊重”的细节。本文的标题是“无声的尊重”,表现的主旨也就是对残疾人的尊重,解答此题从文中找出人们尊重盲人行为的句子加以概括即可。如第 ③ 段中“已然大步走到盲人男子身后,其他候车人也陆续紧随其后,没有一丝骚动”,“ 火红短发的女孩 ,瞥了一眼导盲犬,想必是怕烟味影响到它的嗅觉,稍作迟疑便掐灭了刚刚点燃的烟,跟了过去”;第 ⑤ 段“ 然而男子上车后,人们迅速向后集中 ,在原本狭促的车厢里为他腾出了一小块空间”;第 ⑥ 段“坐着一位六七岁的小男孩,站在旁边的妈妈猛地拉起他,让出座位”;第 ⑧ 段“乘客中没有人试图靠近去抚摸它,或用手机拍照”;第 ⑨ 段“小城不大,男子很快到站了,与司机简短道别后与导盲犬下了车。公交车内沉默依旧”。这些细节都表现了人们对盲人男子无声的尊重,据此简要概括即可。

15.本题要求分析人物形象。解答此类题目,应仔细阅读文章,找出文章中的人物和事件,再进行概括。示例: 我喜欢文中的火红短发的女孩,用“瞥了一眼”写出不经意、不重视,后又“稍作迟疑”掐灭香烟的举动,可以看出女孩毕竟有修养,有在公共场所不影响他人的处事准则。

16.本题要求分析环境描写作用。本文最后一段的环境描写很简单,“窗外,寒风习习“,表现了天气的的寒冷,与”心里,暖意融融“形成对比,衬托出”我“内心的温暖,而这种温暖来自于”我“看到乘客无声尊重盲人男子时的感动。因此,此处的环境描写衬托了”我“在看到乘客无声得尊重盲人男子时内心得感动与温暖。反衬人物的内心,从而突出本文的主旨。

17.本题要求结合本文内容,谈谈如何对待生活中有困难得人。这篇文章表现主题是对残疾人的尊重与关爱,所以抓住这一点,结合我们的生活实际,围绕着如何尊严与关爱他们展开即可。

18.【答案】“礁石”象征了敢于面对一切厄运而又顽强不屈的人。

19.①爱唱歌。如“它不停地歌唱着,落在一棵小树的细枝上”;②勤劳。如“对普遍的水荒不屑一顾。它用它那如钻头般的细嘴钻透那汁液饱满的树皮”。

20.选段一中的“礁石”被人格化,就是屹立在海上,为了求得生存,顽强地与海浪进行搏斗,把海浪打成“碎沫”,经受刀砍浪打的斗士依旧勇敢坚强地活着这一形象。选段二中运用拟人手法写蝉“不屑一顾”“聚精会神、美滋滋”的吸汁液,倾注了作者对蝉的喜爱之情。

【知识点】体会现代诗歌意象;事物性说明文;分析说明对象特征;拟人

【解析】【点评】(1)本题考查诗歌的意象。《礁石》中运用了很多意象,它们分别具有一定的象征意义。“海洋”象征着各种困难的根本,象征着人类劣根性和罪恶的源泉。“礁石”象征了不向命运低头的诗人自身,也象征了我们民族的那种不可或缺的不畏强暴、不屈不挠的顽强斗争精神。“微笑”的含义:在艰难困苦面前是一种自信,在残酷的敌人面前是一种强者的藐视,在欢乐与胜利的时刻是一种舒畅。

(2)本题考查事物特点。分析事物特点的方法是:①把握文章中心句及连接词。中心句往往有很强的概括性,它或提示下文说明要点,或归纳上文的内容。有的事物或事理的特征就包含在中心句中。连接词如:“首先、其次、还、也、此外”等。②从内容上捕捉事物的特征。有些文章没有明显地概括事物特征的中心句,就需要自己进行分析、归纳、总结。

(3)本题考查文章的写作方法。以人性观照物性,其实指的是将物当做人来写,也就是运用拟人的修辞手法,赋予物人的情感或动作。选段一将“礁石”人格化,礁石的斗争和反抗其实就是人的斗争反抗。选段二将蝉人格化,表达了作者对蝉的喜爱。

18.根据题干要求通读选段一,“礁石”正像一个久经斗争考验的人,无论东西南北风,无论多少的伤害打击,都不能让它移动一步,都不会让它失生活的信念和信心。经受刀砍浪打的礁石,依旧微小地面对海洋、历经磨难的斗士依旧勇敢坚强地活着。所以“礁石”象征一切被压迫的民族,一切被压迫的人民抗击旧世界的力量。

故答案为:“礁石”象征了敢于面对一切厄运而又顽强不屈的人。

19.根据题干要求通读选段二,由“它不停地歌唱着,落在一棵小树的细枝上”可知,蝉的特点是爱唱歌;由“对普遍的水荒不屑一顾。它用它那如钻头般的细嘴钻透那汁液饱满的树皮”可知,蝉的特点是勤劳。

故答案为:①爱唱歌。如“它不停地歌唱着,落在一棵小树的细枝上”;②勤劳。如“对普遍的水荒不屑一顾。它用它那如钻头般的细嘴钻透那汁液饱满的树皮”。

20.根据题干要求通读选段一,诗人将“礁石”人格化,塑造了礁石屹立在海上,为了求得生存,顽强地与海浪进行搏斗,把海浪打成“碎沫”,经受刀砍浪打的斗士依旧勇敢坚强地活着的形象。

根据题干要求通读选段二,作者运用拟人手法写蝉“不屑一顾”“聚精会神、美滋滋”的吸汁液,表达了作者对蝉的喜爱之情。

故答案为:选段一中的“礁石”被人格化,就是屹立在海上,为了求得生存,顽强地与海浪进行搏斗,把海浪打成“碎沫”,经受刀砍浪打的斗士依旧勇敢坚强地活着这一形象。选段二中运用拟人手法写蝉“不屑一顾”“聚精会神、美滋滋”的吸汁液,倾注了作者对蝉的喜爱之情。

21.【答案】【参考例文】

平淡中也有诗

所有人的人生就像是一叠加满了调味料的菜。有的菜被厨师放多了醋,所以尝起来呀,就是酸的。一吻就让人想哭,有的呢就是道甜品,就像掉到蜜罐里一样。很明显啊,厨师在做我这道菜的时候,调料……放多了。

我出生在一个普通的家庭。有一个喜怒无常,可以把晴转多云,切换的非常自如的妈。不知是因为我是青春期还是他是更年期。我们俩的日常就是……吵架,每日一吵,每天少不了。今天因为袜子吵,明天又因为洗头洗澡吵。我吵完架生气就摔门,他一生气就说你是不是翅膀硬了?就这么吵着吵着,摔着摔着。终于……在我房门上的网线被夹爆了,全家人进入流量么模式。唯独没手机,平时靠电脑生存的我,阵亡了。我在房间里的我无奈只能看文学名著,突然心生一妙计。趁他们现在都睡着了,我去偷手机玩哈哈哈,不禁为我聪明的作文小脑瓜感到自豪。真当我蹑手蹑脚地走到父母房间,打算拿走父亲的手机时,原本妈妈紧闭着的眼睛睁开,一双幽深的眼睛盯着我说道:"偷偷摸摸的来我房间,你想干什么。"一时语塞的我说了句:"赏月""大下雨呢,你赏什么月,月在哪儿呢?""就知道你是来偷手机玩儿的,算了,拿去吧。""嗯那我先拿走啦""记得给你爹手机充电"一边玩手机的我,一边儿说道:"其实咱娘也是不错的。感觉好像变好了。哦不对,想想他以前好像也不错诶"第二天早晨,即使是吃着我娘的黑暗料理我也没有跟他吵上一吵。还是心平气和的跟他讲盐多了。看到这一幕的父亲还是揉了揉眼睛,说自己在做梦。

其实父母对我们并不差,我们与父母的关系也不是一生出来就那么僵的。父母对我们也没有什么不好的,只是青少年的我们看不懂罢了,等我们长大应该就能懂了。

【知识点】全命题作文

【解析】这是一篇命题作文。“平淡中也有诗”这道作文题旨在引导考生辩证地思考生活。文题中的“平淡”可以理解为“平常、普通、平凡的生活”。我们的生活一天一天、一年一年,更多的是平平淡淡、普普通通,没有波澜。平淡是生活的主旋律,而我们又要在这平淡的生活中去寻找、发现“诗”。这里的“诗”简单地说就是“不平淡”,即生活中美好的、动人的人、事、景等,例如美丽的诗画、美好的诗情、高尚的情操、高洁的志趣、高雅的追求等。“平淡”与“诗”在这里看似是矛盾的,其实是矛盾的统一体,要很好地协调这对矛盾统一体,就需要对生活进行辩证的思考,即重新审视生活、思考生活,从而从平淡的生活中发现“诗”、发现“不平淡”。

【点评】完成命题作文时要做到:一、审题上,要做到瞻前顾后、一字不漏。对于题目,应从头至尾反复领会、研读,不得忽略一处。二、取材立意上,要做到大中取小,以小见大。三、在构思上,要做到或一点式伸展,或多点式铺陈。四、在表达上,要做到注重文体特征,表现个性特点。注重文体特征,就是要充分准确地表现文体特点,而不要出现模糊文体色彩的错误。表现个性特点,就是要表现考生运用语言文字的技能技巧。就是要认真遣词造句,稳妥布局谋篇,从语气、结构、主题方面尽量表现出自己的实际水平,甚至期望有超过水平发挥,力争做到常中出新、平中有奇。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

九年级语文上册 第一单元综合复习与测试卷

时间:120分钟 满分:120分

一、基础知识综合(共7分)

阅读下面的文字,完成后面小题

假如我是一只鸟,我也应该用sī____哑的喉咙歌唱:

这被暴风雨所打击着的土地,这永远xiōng____涌着我们的悲愤的河流,这无止息地吹刮着的激怒的风,和那来自林间的无比温柔的黎明……

——然后我死了,连羽毛也腐烂在土地里面。

为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……

(1938年11月17日)

1.根据拼音写出相应的汉字,给加点的字注音。(2分)

sī 哑 xiōng 涌 吹刮

2.这首诗的题目是《 》,作者是 。(2分)

3.诗中的意象“土地”是指 ,“黎明”是指 。(2分)

4.“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……”运用了什么修辞方法?试说说你对这句话的理解。 (1分)

二、选择题(共2分)

5.对下列句子所运用的修辞手法判断有误的一项是( )

A.千里冰封,万里雪飘。(运用对偶、互文和夸张的修辞手法,"千里""万里"互文见义,表现了祖国幅员辽阔,也反映了诗人视野的宽广。)

B.大河上下,顿失滔滔。(运用对偶的修辞手法,强调了黄河一下子失去了波涛滚滚的气势,突出了天寒地冻、河水结冰之快。)

C.山舞银蛇,原驰蜡象。(运用比喻和对偶的修辞手法,写出了群山蜿蜒起伏、奋发竞争的态势,显得神采飞扬。)

D.只识弯弓射大雕。(借代,以弯弓射雕代指尚武力而少文治,委婉含蓄地表达了对历史英雄人物肯定中包含批判的情感。)

三、综合性学习(共7分)

综合性学习——文化杂谈。

6.小明参加此次活动准备朗诵毛泽东的《沁园春·雪》,你认为下列哪种感情基调合适( )

A.温柔婉转 B.慷慨悲壮 C.低沉悲痛 D.潇洒豪放

7.“学父亲做人,学父亲做事,学父亲对信仰的执著追求,学父亲的赤子情怀,学父亲的俭朴生活。”(《习近平的家风:从父亲习仲勋身上学到五件事》)习总书记的这段话告诉我们把良好家风传承下来的一个重要途径是

8.校刊编辑准备将“莫等闲,白了少年头,空悲切”的书法作品印在校刊封底,用自然流畅、灵动活泼的书体来展现青春活力。下面书法作品中最符合他设想的一幅是( )

A. B.

C. D.

四、情景默写(共10分)

9.诗文填空。

(1)我是你河边上破旧的老水车, 。(舒婷《祖国啊,我亲爱的祖国》)

(2)欲渡黄河冰塞川, 。[李白《行路难》(其一)]

(3) ,病树前头万木春。(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

(4)无言独上西楼,月如钩。 。(李煜《相见欢》)

(5)《湖心亭看雪》中描绘了路无行人,天无飞鸟,天寒地冻,万籁俱寂的意境的句子是: , 。

(6)《茅屋为秋风所破歌》中与“但愿苍生俱饱暖,不辞辛苦出山林”有异曲同工之妙的句子是: , !

(7)辛弃疾的《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》中,具体描述军营生活的词句是: , ,沙场秋点兵。

五、现代文阅读(共28分)

(一)阅读下文,完成题目。

(14分)

春夜

梅阡

①五月的夜风,飘着路边槐花的清芬,轻轻地吹拂着路人的面颊和发鬓,吹拂着人们的胸襟,温柔的慰抚,犹如慈母的双手。

②12日的午夜,一点钟。周总理送走了晚会的客人们,又回来,和几个青年演员们围在一起,谈得很热烈。忽然,他望了望酒闹人散的会场,转身对北京人民艺术剧院的演员刘华和狄辛说:

③“你们住在哪里?”

④“剧院的宿舍,在史家胡同。”“远吗?”

⑤“不太远。我们每天排戏都是走来走去,只要15分钟。”

⑥“走吧,到你们的宿舍去。”周总理含笑地说:“去看看。”

⑦演员们一下子愣住了。在首都剧场的大门口,汽车开过来了。总理却摆了摆手,问演员们:“你们怎么走?”

⑧“我们走着回去,您上车吧!”有个演员抢着说。

⑨“我也锻炼锻炼,散散步,走吧!”这样,在午夜里静悄悄的马路上出现一群人,年轻的演员们簇拥着一个新的更年轻的人。他们像一家人,父亲和儿女们一边走一边亲切地说笑,谈工作,谈演戏,谈生活,也谈到怎样正确处理人民内部矛盾的问题。大家压低了声音,怕惊吵了夜归的行人——在这一群人的后面远远地尾随着一辆空空的车。

⑩五月的夜风飘着路边槐花的清芬,温煦地吹拂着每个人的心。

当周总理轻轻地敲开他们宿舍的房门,有的从床上跳起,有的从灯下抬起头来。但,差不多都是用同样惊诧的神情。在谈话中,周总理非常关心剧院企业化的问题。

有人提到国家剧院和民营剧院的演员收入不平衡的问题。周总理表示要逐步解决这个问题。我们国家还很穷,都往上提,没有那个力量,是不是高的应该向低的看齐一些呢?演员的生活,也不要和一般人民的生活水平太悬殊了。当周总理知道一九五三年从师大戏剧系毕业的青年演员,每月工资七十多元的时候,笑了笑,说:“是不是太多了一些?”

“你们年轻人,今天经济的条件太好了,什么都给你们准备下了,比起你们前一代人你们很幸福。你们也应该多吃些苦,受一些艰苦的锻炼。”周总理说着,顺手指指室内的一盆花:“温室里的花朵是经不起风雨的!你们将来还要建设共产主义,为你们的下一代你们要经受一些艰苦的锻炼……”

这些话,他讲时是十分亲切而严肃的。大家都静了下来,深深地体会。在这些话里包含着多大的期望与多大的鞭策呀!

深夜两点了,周总理悄悄地离开剧院,但他的声音和相貌却深深地印在每个人的心里。推开了窗户,窗外吹来的是温煦的春风,但也带着一些沁人的凉意,使人清醒地思考着一些问题。

许多人经历了一个并不宁静的春夜。

(《人民日报》1957年5月17日有删改)

10.下列对文章的理解和分析,不正确的一项是( )

A.本文选取周总理探望北京人民剧院演员的几个镜头,营造领袖和人民群众水乳交融的温馨氛围。

B.总理夜访对演员收入过高提出了直接批评,此严厉批评必能引起在场人的深刻反思。

C.从五月含着槐香的风入手,春风抚面母亲般的温柔和怡然之感,是总理给探访者的整体感受。

D.本文让我们深切感受到人民领袖的崇高风范,也从一个侧面反映了历史的面貌。

11.“许多人都经历了一个并不宁静的夜晚”,这里的“不宁静”既是夜里交谈的热烈,更是演员们 ,体现周总理夜访的 。

12.文中记叙的同时穿插了精当的议论。请仿照示例,赏析文中画线句。

在这条路上,我一天比一天更加认识:只有这种知识,这种意志,才是世界上最可宝贵的财产。 赏析:这是朱德对于生产劳动知识和追求光明重要性的认识,而这种认识来源于母亲的教诲。表达了作者对母亲朴素教育的感激。

赏析:

(二)阅读下面文章,完成后面小题。(14分)

无声的尊重

①冬日的傍晚,我如往常一样加入候车队伍,等待公交车。候车者五六人,有序而安静。此时,一人牵着一狗,从远处走来。暮色下,那身影被路边的灯光镶上一层金边,尤为醒目。

②渐行渐近,只见年轻男子高大魁梧,腰板挺直。紧贴着他的德国牧羊犬配有专业的拉杆——这是导盲犬的标准装备。哦,是一位盲人。男子徐徐走向车站,在候车队伍的不远处停了下来。

③没有人招呼那盲人男子,候车队伍中为首的中年男子,瞬间收起手中正在阅读的书籍,已然大步走到盲人男子身后,其他候车人也陆续紧随其后,没有一丝骚动。我身旁一个火红短发的女孩,瞥了一眼导盲犬,想必是怕烟味影响到它的嗅觉,稍作迟疑便掐灭了刚刚点燃的烟,跟了过去。

④一个新的候车队伍,在一人一狗的身后排开。陌生的人们在无声之中达成的默契,令我惊异。

⑤沉默依旧,直到公交车到来。“您稍等一下,我这就…”司机刚要离开驾驶座准备搀扶盲人男子上车,被男子礼貌地回绝:“谢谢,不用。”盲人男子执意在导盲犬的引领下,自行上车。此时是下班高峰,车上已满是乘客。然而男子上车后,人们迅速向后集中,在原本狭促的车厢里为他腾出了一小块空间。

⑥司机身后,坐着一位六七岁的小男孩,站在旁边的妈妈猛地拉起他,让出座位。虽然妈妈举动突然,但男孩没有流露出一丝不悦。导盲犬抬头看了一眼,便将主人引领到空座上,然后静静地趴在一旁。这些过程,盲人男子全然不知。

⑦“您好,您要去哪里?"“您好!我要去莫尔大街。”“好的,陛下!"司机诙谐的回答惹得车内一阵欢笑,汽车载着欢乐的人们继续前行……

⑧车上,人们都在默默地打量着憨态可掬的导盲犬:即使在急转弯的时候,它也摇头脑地努力保持直视前方的姿态,神情专注。乘客中没有人试图靠近去抚摸它,或用手机拍照。我旁边那位原先让座的小男孩,慢慢举起手中啃了一半的面包,想上前去喂它,被妈妈及时制止并悄声耳语:“它在工作。它有自己的职责,不要打扰它。”听到“工作”一词,小朋友立刻缩手退了回来。

⑨小城不大,男子很快到站了,与司机简短道别后与导盲犬下了车。公交车内沉默依旧,而此时的我,在沉默中体会到了无声的关爱、深沉的尊重。

⑩窗外,寒风习习。心里,暖意融融……

(有删改)

13.请用简洁语言概括文章的主要内容。(2分)

14.“无声的尊重”具体表现在文中哪些细节上?(答出任意两点即可)(3分)

15.你喜欢文中哪个人物?为什么喜欢他(她)?(3分)

16.本文最后一段的环境描写有什么作用?(3分)

17.联系生活实际,结合本文内容,谈谈如何对待生活中有困难的人?(3分)

六、诗歌鉴赏(共6分)

阅读名著,完成各题。

选段一

礁石

一个浪,一个浪

无休止地扑过来

每一个浪都在它脚下

被打成碎沫,散开…

它的脸上和身上

像刀砍过的一样

但它依然站在那里

含着微笑,看着海洋……

(1954年七月二十五日)

(选自《艾青诗选》)

选段二

七月,午后酷热难耐,成群的昆虫干渴难忍,在枯萎打蔫儿的花上爬来爬去,想找点儿水解渴,而蝉却对普遍的水荒不屑一顾。它用它那如钻头般的细嘴,在自己那永不干涸的酒窖中钻了开来。它不停地歌唱着,落在一棵小树的细枝上,钻透那坚硬平滑、被太阳晒得汁液饱满的树皮。它从钻孔中把吸管插进去之后,便一动不动地、聚精会神地、美滋滋地沉浸在汁液和歌声的甜美之中。

(选自《昆虫记》)

18.选段一中“礁石”象征了什么。(2分)

19.选段二中“蝉”有哪些特点?请结合选段内容分析。(2分)

20.两段选文都以人性观照物性,请结合具体内容谈谈你的理解。(2分)

七、作文(共60分)

21.题目:《平淡中也有诗》

要求:①写一篇600字以上的文章,文体自选;②文中不得出现真实的人名、地名、校名等信息。

答案解析部分

1.【答案】嘶;汹;guā

2.我爱这土地;艾青

3.自己深爱着的多灾多难的祖国;充满生机与希望的解放区,或者指胜利的信念。

4.设问

【知识点】常用易错字字音;汉字的部首与偏旁;体会现代诗歌意象;设问;作家作品

【解析】【点评】⑴本题考查重要词语字音、字形的识记能力。要求学生在平时对教材中所涉及的重要的字、词准确的识记,加强积累。

⑵本题考查文学常识。解答此类题目,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、重要文体必须熟记。对作品中的重要内容应熟练掌握,针对作品中的人物、情节做出正确的评价。

⑶ 本题考查学生对诗歌内容的理解。完成此类题目的关键是认真读诗,反复诵读,仔细分析诗中的内容,联系创作的背景抓住作者的感情,即可作答。

⑷本题考查判断修辞手法的能力。判断句子所采用的修辞手法,首先要明白各种修辞手法的定义,根据这些定义进行判断。

1.本题考查对字音字形的掌握。“sī哑”写作“嘶哑”,“xiōng涌” 写作“汹涌”, “吹刮”的“刮”读作guā。

故答案为: 嘶 ; 汹 ; guā

2.本题考查文学常识。由“这被暴风雨所打击着的土地”“为什么我的跟里常含泪水 因为我对这土地爱得深沉”等语句可知,这首诗是艾青的《我爱这土地》。

故答案为: 我爱这土地 ; 艾青

3.本题考查对诗歌意象的理解能力。作者艾青堪称“土地的歌者”,“土地”构成了作者诗歌的中心意象。“土地”这一意象是民族精神的象征,中华文明的象征,也是祖国命运的象征,其中聚集着作者对祖国和大地母亲深深的爱,这种感情在这首诗中得到充分地反映:诗人表示要像鸟-样歌唱祖国大地;死了,也要使自己融进祖国的土地中。“土地”的意象也凝聚着作者对生于斯、耕作于斯、死于斯的劳动者最深沉的爱,对他们的命运的关注与探索。这里的“土地”,不再单纯是客观景物,而是贯注了作者主观情感的“象”。作者对苍老、衰弱、正备受苦难的祖国感到万分悲哀,挟着这份感情,用忧郁的目光扫视周围时,寂寞、贫困的旷野的载体--土地便进入作者的脑海。作者通过吟唱土地这一个“象”,诅咒摧残土地的人,幻想着土地能焕发出生命的活力。在诗中,作者的歌喉虽然沙哑但却宽厚,虽然悲哀但却博大,显示出一种雄浑的生命 感;虽古朴但却苍劲有力,因为土地是孕育万物的基础。“黎明”这个意象表明作者坚信在人民风起云涌的斗争中必将迎来曙光,迎来胜利。但是作者意犹未尽,“然后我死了,连羽毛也腐烂在土地里面”表达了作者对土地执著的爱。最后两句“为什么我的眼里常含泪水 因为我对这土地爱得深沉”再回归到土地这个意象上来,深化了文章的主题。

故答案为: 自己深爱着的多灾多难的祖国 ; 充满生机与希望的解放区,或者指胜利的信念。

4.本题考查修辞手法及其作用。“为什么我的眼里常含泪水 因为我对这土地爱得深沉”,这两句诗自问自答,是设问的修辞手法,对它的理解需要说出诗句的内容和表达的感情。这两句是全诗的主旨,直抒胸臆,表达炽热、真挚的爱国情怀。

故答案为: 设问

5.【答案】B

【知识点】夸张

【解析】本题考查对修辞手法的掌握和判断的能力。B:”大河上下。顿失滔滔“运用的是夸张的修辞。故答案为:B

【点评】本题考查学生对修辞手法的判断。考生应掌握常见的修辞手法的特点,结合语句进行正确的判断。

6.【答案】D

7.直接向父母学习

8.D

【知识点】文化特色

【解析】【点评】(1)本题考查朗读的感情基调。感情基调是指作品的基本观点的情感取向,即作品的总的感情态度,总的感彩。古诗赏析的感情基调主要有欢快、忧愁、寂寞、伤感幽怨、恬淡、闲适、激愤、思念激昂、消沉、温柔婉转、清新明丽、潇洒豪放、豪迈奔放、刚劲、低沉悲痛、凄凉、缠绵、积极、消极、忧国(民)、送别、思乡、相思离别、慷慨悲壮等。

(2)本题考查对句子的理解与运用。首先准确理解句子表达的意思,然后根据句意,结合题干要求“把良好家风传承下来”总结出途径即可。

(3)本题考查字体特点。隶书,横画长而直画短,讲究“蚕头雁尾”“一波三折”,端庄匀整。楷书,形体方正,笔画平直,工整规范。篆书,古朴大方,圆润流畅,平衡对称。行书,行云流水,潇洒飘逸,灵动活泼。

6.A、温柔婉转适合朗诵婉约抒情的诗词,如柳永的《雨霖铃》,晏殊的《清平乐》等,不适合朗诵《沁园春·雪》;

B、慷慨悲壮适合沙场边塞或报国的诗词,如文天祥的《过零丁洋》,谭嗣同的《狱中题壁》等,不适合朗诵《沁园春·雪》;

C、低沉悲痛适合反映百姓受压迫或处境艰难的现实主义的诗词,如杜甫的《茅屋为秋风所破歌》、白居易的《卖炭翁》等,不适合朗诵《沁园春·雪》;

D、潇洒豪放适合表现诗人豪情壮志的诗词,《沁园春·雪》就抒发了作者的豪情壮志,适合此种感情基调;

故答案为:D。

7.“学父亲做人,学父亲做事,学父亲对信仰的执著追求,学父亲的赤子情怀,学父亲的俭朴生活。”表达的意思是向父亲学习做人做事、信仰追求、赤子情怀及生活作风,所以,把良好家风传承下来的一个重要途径是直接向父母学习。

故答案为:直接向父母学习。

8.A、该书体是隶书,横画长而直画短,讲究“蚕头雁尾”“一波三折”,端庄匀整,不是“自然流畅、灵动活泼”的书体;

B、该书体是楷书,形体方正,笔画平直,工整规范,不是“自然流畅、灵动活泼”的书体;

C、该书体是篆书,古朴大方,圆润流畅,平衡对称,不是“自然流畅、灵动活泼”的书体;

D、该书体是行书,行云流水,潇洒飘逸,灵动活泼,是“自然流畅、灵动活泼”的书体;

故答案为:D。

9.【答案】(1)数百年来纺着疲惫的歌

(2)将登太行雪满山

(3)沉舟侧畔千帆过

(4)寂寞梧桐深院锁清秋

(5)大雪三日;湖中人鸟声俱绝

(6)何时眼前突兀见此屋;吾庐独破受冻死亦足

(7)八百里分麾下炙;五十弦翻塞外声

【知识点】一般性默写;理解性默写

【解析】根据平时对诗词名句的积累答题,(1)—(4)题为直接型默写,需要根据给出的句子来写对应的句子,难度不大。注意“ 纺 、 畔 、 锁 ”的书写。

(5)—(7)题为理解型默写,一定要仔细斟酌提示语。默写时要注意字形,而字形和字义分不开,学生应借助字义来识别字形。注意“ 俱 、 兀 、 见 、 庐 、 麾 、 炙 ”的书写。

故答案为:(1) 数百年来纺着疲惫的歌 。

(2) 将登太行雪满山 。

(3) 沉舟侧畔千帆过 。

(4) 寂寞梧桐深院锁清秋 。

(5)大雪三日、湖中人鸟声俱绝

(6)何时眼前突兀见此屋、吾庐独破受冻死亦足

(7)八百里分麾下炙、五十弦翻塞外声

【点评】本题考查古诗文默写。诗词默写要求:一、不能添字,不能少字;二、字的笔画要准确。平时识记时要读准诗词中的字音及识记字形。

10【答案】B

11.内心的动荡不平;对青年演员们影响、意义之大。

12.“簇拥”写出青年演员们对周总理的尊敬与爱戴,青年演员们深夜陪伴周总理散步回宿舍的和谐场景,表现了周总理平易近人,表达了作者对周总理的尊敬和赞美。

【知识点】记叙性散文;词语在语境下的含义;理解文章关键语句意思;筛选并整合文中信息

【解析】【点评】(1)本题考查文章内容理解。选择题注意在文中找到对应句,逐字分析,选项内容和文章不要有出入,如事物发展顺序、线索、情感、语言特点、结构、手法等,不要以偏概全、无中生有。

(2)本题考查语句理解。这类试题,不要浮于语句的表面意思,如果简单地理解为词句的表层意思,就容易理解偏差,一般要重点进行片段研读和探究,结合语境,联系上下文,紧扣文章中心主题分析其深层意思。

(3)本题考查赏析画线句,从修辞手法、加点字、描写方法、句式特点、语言风格、结构、五感、表现手法、表达方式等角度入手。注意一个句子,可能不止一个赏析的点,要答全了。

10.B:直接,错误。第十二段原话:当周总理知道一九五三年从师大戏剧系毕业的青年演员,每月工资七十多元的时候,笑了笑,说:“是不是太多了一些?”是委婉暗示。

故答案为:B

11.不宁静,是指上文第六段周总理去演员宿舍和演员们沟通,演员们内心很激动。

深夜两点了,周总理悄悄地离开剧院,但他的声音和相貌却深深地印在每个人的心里。推开了窗户,窗外吹来的是温煦的春风,但也带着一些沁人的凉意,使人清醒地思考着一些问题。写周总理去演员宿舍和演员们沟通对他们的意义重大。

故答案为:内心的动荡不平;对青年演员们影响、意义之大。

12.簇拥,很多人紧紧围绕着或卫护着。写青年演员们和周总理一起散步回宿舍的场景,很温馨,写出了他们对周总理的尊敬与爱戴,写出了周总理为人很平易近人,也写了作者对周总理的尊敬和爱戴、赞美。

故答案为:“簇拥”写出青年演员们对周总理的尊敬与爱戴,青年演员们深夜陪伴周总理散步回宿舍的和谐场景,表现了周总理平易近人,表达了作者对周总理的尊敬和赞美。

13.【答案】一位盲人男子在候车和乘车的过程中,得到众多乘客和司机无声的关爱和深沉的尊重。

14.示例:①候车者无声地排在盲人男子的身后。②女孩默默地掐灭了刚点燃的烟。③盲人男子上车后,乘客迅速为他腾出了一小块空间。④妈妈拉起小男孩为盲人男子让座。⑤车厢内无人试图靠近去抚摸导盲犬或是用手机拍照。⑥直人男子和导盲犬下车,车内沉默依旧。

15.示例:我喜欢文中的司机。他不仅对残疾人礼貌、关心,而且语言诙谐,给人们带来快乐,真是一位好司机。(理由充分,表达流畅即可)

16.用环境的寒冷衬托(反衬)“我”在看到乘客无声地尊重盲人男子时内心的感动与温暖。

17.示例:生活中一些拄拐杖的残疾朋友,他们腿脚不方便,我们不要用好奇的眼光去打量他们,不要用我们所谓的“帮助”去怜悯他们,应该是坦然地不留痕迹地尊重他们,让他们感受到自己只是不方便,与正常人是平等的。

【知识点】记叙性散文;感受、分析环境描写;概括文章主要内容;概括理解文中人物形象;筛选并整合文中信息;启发、思考、感悟等开放类型

【解析】【点评】

(1)本题考查文本内容的概括。解答此类题目,应仔细阅读文章,找出文章中的人物和事件,再进行概括。一般形式为什么人在什么情况下做了什么事,结果如何。注意表述的简洁通顺。

(2)本题考查细节描写的理解与概括。解答此类题目,应仔细阅读文章,找到相关细节描写,进行概括即可。

(3)本题人物形象概括,开放题。解答此题,应仔细阅读文章,找出文章中的人物和事件,再进行概括。

(4)本题考查环境描写作用。文中运用环境描写,作用一般有: ① 交代事情发生的地点或背景,增加事情的真实性。 ② 渲染气氛,烘托人物的心情。 ③ 寄托人物的思想感情。 ④ 反映人物的性格或品质。 ⑤ 推动情节的发展。 ⑥ 深化作品主题。

(5)本题考查阅读感悟的表达。完成阅读感悟启示题,要把握作者的情感倾向,提炼出自己的观点,并结合生活实际阐述理由。注意表述流畅,语言要简洁明了,最好能做到有创意的表达。

13.本题要求概括文章主要内容。本文是叙事性哲理散文,文中从“我”的角度进行观察,记叙了朋克女孩、司机、小男孩和他的妈妈等人尊重,默默地帮助一位带着导盲犬的盲人男子坐公交车的故事。

14.本题要求概括表现“无声尊重”的细节。本文的标题是“无声的尊重”,表现的主旨也就是对残疾人的尊重,解答此题从文中找出人们尊重盲人行为的句子加以概括即可。如第 ③ 段中“已然大步走到盲人男子身后,其他候车人也陆续紧随其后,没有一丝骚动”,“ 火红短发的女孩 ,瞥了一眼导盲犬,想必是怕烟味影响到它的嗅觉,稍作迟疑便掐灭了刚刚点燃的烟,跟了过去”;第 ⑤ 段“ 然而男子上车后,人们迅速向后集中 ,在原本狭促的车厢里为他腾出了一小块空间”;第 ⑥ 段“坐着一位六七岁的小男孩,站在旁边的妈妈猛地拉起他,让出座位”;第 ⑧ 段“乘客中没有人试图靠近去抚摸它,或用手机拍照”;第 ⑨ 段“小城不大,男子很快到站了,与司机简短道别后与导盲犬下了车。公交车内沉默依旧”。这些细节都表现了人们对盲人男子无声的尊重,据此简要概括即可。

15.本题要求分析人物形象。解答此类题目,应仔细阅读文章,找出文章中的人物和事件,再进行概括。示例: 我喜欢文中的火红短发的女孩,用“瞥了一眼”写出不经意、不重视,后又“稍作迟疑”掐灭香烟的举动,可以看出女孩毕竟有修养,有在公共场所不影响他人的处事准则。

16.本题要求分析环境描写作用。本文最后一段的环境描写很简单,“窗外,寒风习习“,表现了天气的的寒冷,与”心里,暖意融融“形成对比,衬托出”我“内心的温暖,而这种温暖来自于”我“看到乘客无声尊重盲人男子时的感动。因此,此处的环境描写衬托了”我“在看到乘客无声得尊重盲人男子时内心得感动与温暖。反衬人物的内心,从而突出本文的主旨。

17.本题要求结合本文内容,谈谈如何对待生活中有困难得人。这篇文章表现主题是对残疾人的尊重与关爱,所以抓住这一点,结合我们的生活实际,围绕着如何尊严与关爱他们展开即可。

18.【答案】“礁石”象征了敢于面对一切厄运而又顽强不屈的人。

19.①爱唱歌。如“它不停地歌唱着,落在一棵小树的细枝上”;②勤劳。如“对普遍的水荒不屑一顾。它用它那如钻头般的细嘴钻透那汁液饱满的树皮”。

20.选段一中的“礁石”被人格化,就是屹立在海上,为了求得生存,顽强地与海浪进行搏斗,把海浪打成“碎沫”,经受刀砍浪打的斗士依旧勇敢坚强地活着这一形象。选段二中运用拟人手法写蝉“不屑一顾”“聚精会神、美滋滋”的吸汁液,倾注了作者对蝉的喜爱之情。

【知识点】体会现代诗歌意象;事物性说明文;分析说明对象特征;拟人

【解析】【点评】(1)本题考查诗歌的意象。《礁石》中运用了很多意象,它们分别具有一定的象征意义。“海洋”象征着各种困难的根本,象征着人类劣根性和罪恶的源泉。“礁石”象征了不向命运低头的诗人自身,也象征了我们民族的那种不可或缺的不畏强暴、不屈不挠的顽强斗争精神。“微笑”的含义:在艰难困苦面前是一种自信,在残酷的敌人面前是一种强者的藐视,在欢乐与胜利的时刻是一种舒畅。

(2)本题考查事物特点。分析事物特点的方法是:①把握文章中心句及连接词。中心句往往有很强的概括性,它或提示下文说明要点,或归纳上文的内容。有的事物或事理的特征就包含在中心句中。连接词如:“首先、其次、还、也、此外”等。②从内容上捕捉事物的特征。有些文章没有明显地概括事物特征的中心句,就需要自己进行分析、归纳、总结。

(3)本题考查文章的写作方法。以人性观照物性,其实指的是将物当做人来写,也就是运用拟人的修辞手法,赋予物人的情感或动作。选段一将“礁石”人格化,礁石的斗争和反抗其实就是人的斗争反抗。选段二将蝉人格化,表达了作者对蝉的喜爱。

18.根据题干要求通读选段一,“礁石”正像一个久经斗争考验的人,无论东西南北风,无论多少的伤害打击,都不能让它移动一步,都不会让它失生活的信念和信心。经受刀砍浪打的礁石,依旧微小地面对海洋、历经磨难的斗士依旧勇敢坚强地活着。所以“礁石”象征一切被压迫的民族,一切被压迫的人民抗击旧世界的力量。

故答案为:“礁石”象征了敢于面对一切厄运而又顽强不屈的人。

19.根据题干要求通读选段二,由“它不停地歌唱着,落在一棵小树的细枝上”可知,蝉的特点是爱唱歌;由“对普遍的水荒不屑一顾。它用它那如钻头般的细嘴钻透那汁液饱满的树皮”可知,蝉的特点是勤劳。

故答案为:①爱唱歌。如“它不停地歌唱着,落在一棵小树的细枝上”;②勤劳。如“对普遍的水荒不屑一顾。它用它那如钻头般的细嘴钻透那汁液饱满的树皮”。

20.根据题干要求通读选段一,诗人将“礁石”人格化,塑造了礁石屹立在海上,为了求得生存,顽强地与海浪进行搏斗,把海浪打成“碎沫”,经受刀砍浪打的斗士依旧勇敢坚强地活着的形象。

根据题干要求通读选段二,作者运用拟人手法写蝉“不屑一顾”“聚精会神、美滋滋”的吸汁液,表达了作者对蝉的喜爱之情。

故答案为:选段一中的“礁石”被人格化,就是屹立在海上,为了求得生存,顽强地与海浪进行搏斗,把海浪打成“碎沫”,经受刀砍浪打的斗士依旧勇敢坚强地活着这一形象。选段二中运用拟人手法写蝉“不屑一顾”“聚精会神、美滋滋”的吸汁液,倾注了作者对蝉的喜爱之情。

21.【答案】【参考例文】

平淡中也有诗

所有人的人生就像是一叠加满了调味料的菜。有的菜被厨师放多了醋,所以尝起来呀,就是酸的。一吻就让人想哭,有的呢就是道甜品,就像掉到蜜罐里一样。很明显啊,厨师在做我这道菜的时候,调料……放多了。

我出生在一个普通的家庭。有一个喜怒无常,可以把晴转多云,切换的非常自如的妈。不知是因为我是青春期还是他是更年期。我们俩的日常就是……吵架,每日一吵,每天少不了。今天因为袜子吵,明天又因为洗头洗澡吵。我吵完架生气就摔门,他一生气就说你是不是翅膀硬了?就这么吵着吵着,摔着摔着。终于……在我房门上的网线被夹爆了,全家人进入流量么模式。唯独没手机,平时靠电脑生存的我,阵亡了。我在房间里的我无奈只能看文学名著,突然心生一妙计。趁他们现在都睡着了,我去偷手机玩哈哈哈,不禁为我聪明的作文小脑瓜感到自豪。真当我蹑手蹑脚地走到父母房间,打算拿走父亲的手机时,原本妈妈紧闭着的眼睛睁开,一双幽深的眼睛盯着我说道:"偷偷摸摸的来我房间,你想干什么。"一时语塞的我说了句:"赏月""大下雨呢,你赏什么月,月在哪儿呢?""就知道你是来偷手机玩儿的,算了,拿去吧。""嗯那我先拿走啦""记得给你爹手机充电"一边玩手机的我,一边儿说道:"其实咱娘也是不错的。感觉好像变好了。哦不对,想想他以前好像也不错诶"第二天早晨,即使是吃着我娘的黑暗料理我也没有跟他吵上一吵。还是心平气和的跟他讲盐多了。看到这一幕的父亲还是揉了揉眼睛,说自己在做梦。

其实父母对我们并不差,我们与父母的关系也不是一生出来就那么僵的。父母对我们也没有什么不好的,只是青少年的我们看不懂罢了,等我们长大应该就能懂了。

【知识点】全命题作文

【解析】这是一篇命题作文。“平淡中也有诗”这道作文题旨在引导考生辩证地思考生活。文题中的“平淡”可以理解为“平常、普通、平凡的生活”。我们的生活一天一天、一年一年,更多的是平平淡淡、普普通通,没有波澜。平淡是生活的主旋律,而我们又要在这平淡的生活中去寻找、发现“诗”。这里的“诗”简单地说就是“不平淡”,即生活中美好的、动人的人、事、景等,例如美丽的诗画、美好的诗情、高尚的情操、高洁的志趣、高雅的追求等。“平淡”与“诗”在这里看似是矛盾的,其实是矛盾的统一体,要很好地协调这对矛盾统一体,就需要对生活进行辩证的思考,即重新审视生活、思考生活,从而从平淡的生活中发现“诗”、发现“不平淡”。

【点评】完成命题作文时要做到:一、审题上,要做到瞻前顾后、一字不漏。对于题目,应从头至尾反复领会、研读,不得忽略一处。二、取材立意上,要做到大中取小,以小见大。三、在构思上,要做到或一点式伸展,或多点式铺陈。四、在表达上,要做到注重文体特征,表现个性特点。注重文体特征,就是要充分准确地表现文体特点,而不要出现模糊文体色彩的错误。表现个性特点,就是要表现考生运用语言文字的技能技巧。就是要认真遣词造句,稳妥布局谋篇,从语气、结构、主题方面尽量表现出自己的实际水平,甚至期望有超过水平发挥,力争做到常中出新、平中有奇。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)