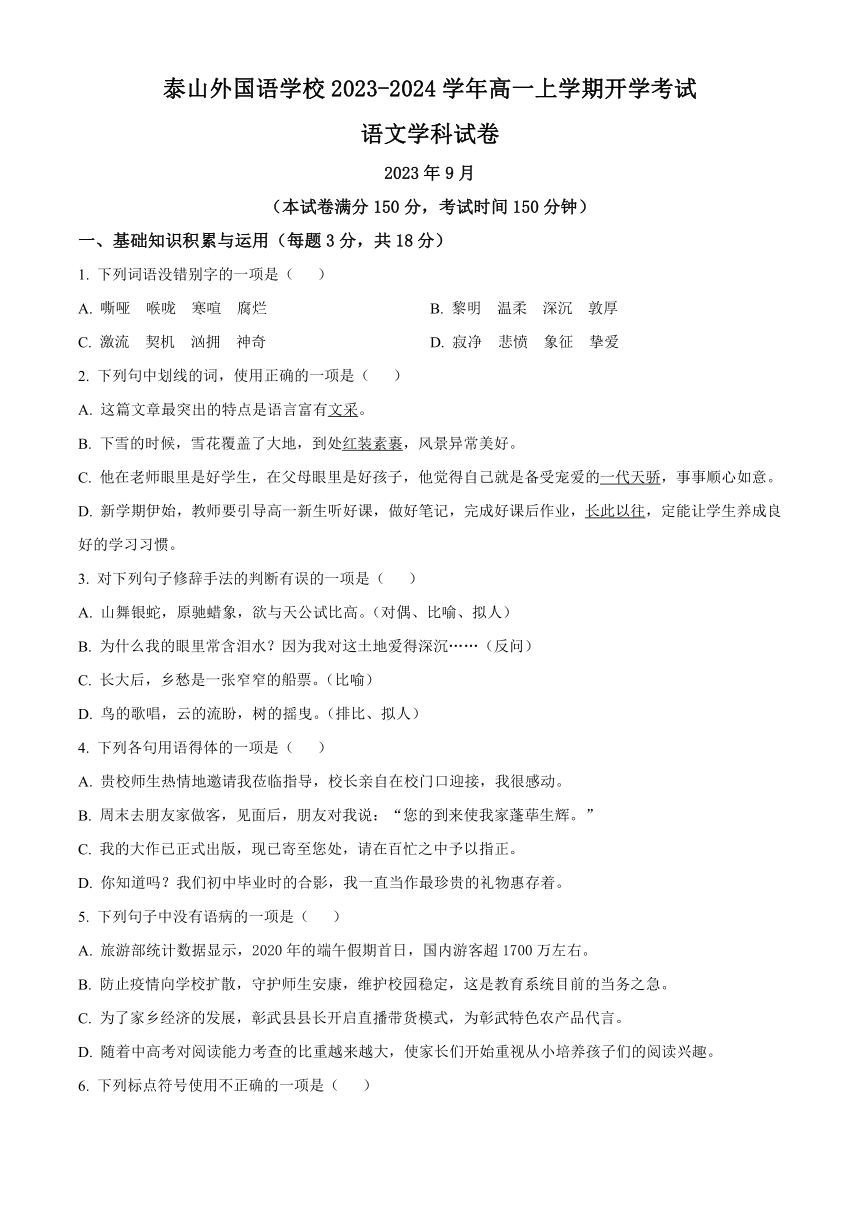

山东省泰安市泰山外国语学校2023-2024学年高一上学期开学考试语文试题(原卷版+解析版)

文档属性

| 名称 | 山东省泰安市泰山外国语学校2023-2024学年高一上学期开学考试语文试题(原卷版+解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 57.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-05 10:24:33 | ||

图片预览

文档简介

泰山外国语学校2023-2024学年高一上学期开学考试

语文学科试卷

2023年9月

(本试卷满分150分,考试时间150分钟)

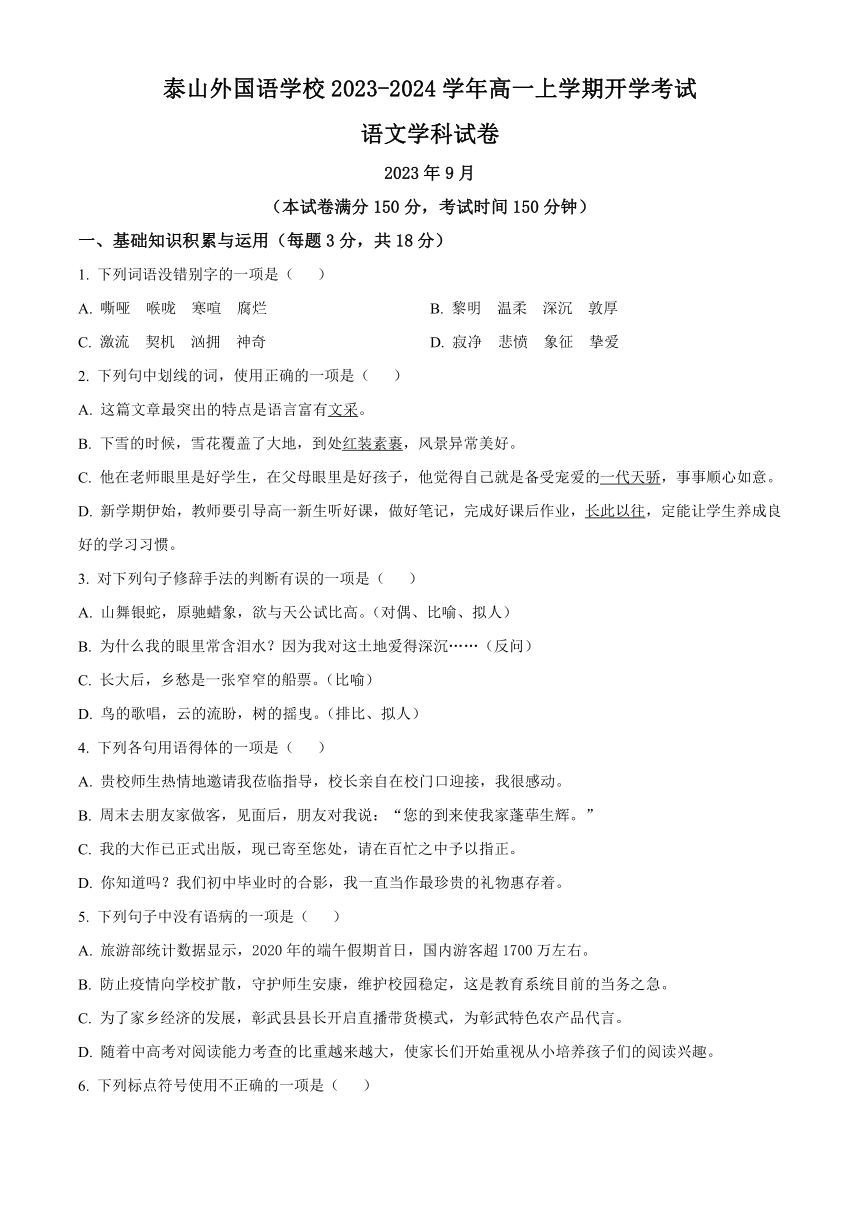

一、基础知识积累与运用(每题3分,共18分)

1. 下列词语没错别字的一项是( )

A. 嘶哑 喉咙 寒喧 腐烂 B. 黎明 温柔 深沉 敦厚

C. 激流 契机 汹拥 神奇 D. 寂净 悲愤 象征 挚爱

2. 下列句中划线的词,使用正确的一项是( )

A. 这篇文章最突出的特点是语言富有文采。

B. 下雪的时候,雪花覆盖了大地,到处红装素裹,风景异常美好。

C. 他在老师眼里是好学生,在父母眼里是好孩子,他觉得自己就是备受宠爱的一代天骄,事事顺心如意。

D. 新学期伊始,教师要引导高一新生听好课,做好笔记,完成好课后作业,长此以往,定能让学生养成良好的学习习惯。

3. 对下列句子修辞手法的判断有误的一项是( )

A. 山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。(对偶、比喻、拟人)

B. 为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……(反问)

C. 长大后,乡愁是一张窄窄的船票。(比喻)

D. 鸟的歌唱,云的流盼,树的摇曳。(排比、拟人)

4. 下列各句用语得体的一项是( )

A. 贵校师生热情地邀请我莅临指导,校长亲自在校门口迎接,我很感动。

B. 周末去朋友家做客,见面后,朋友对我说:“您的到来使我家蓬荜生辉。”

C. 我的大作已正式出版,现已寄至您处,请在百忙之中予以指正。

D. 你知道吗?我们初中毕业时的合影,我一直当作最珍贵的礼物惠存着。

5. 下列句子中没有语病的一项是( )

A. 旅游部统计数据显示,2020年的端午假期首日,国内游客超1700万左右。

B. 防止疫情向学校扩散,守护师生安康,维护校园稳定,这是教育系统目前的当务之急。

C. 为了家乡经济的发展,彰武县县长开启直播带货模式,为彰武特色农产品代言。

D. 随着中高考对阅读能力考查的比重越来越大,使家长们开始重视从小培养孩子们的阅读兴趣。

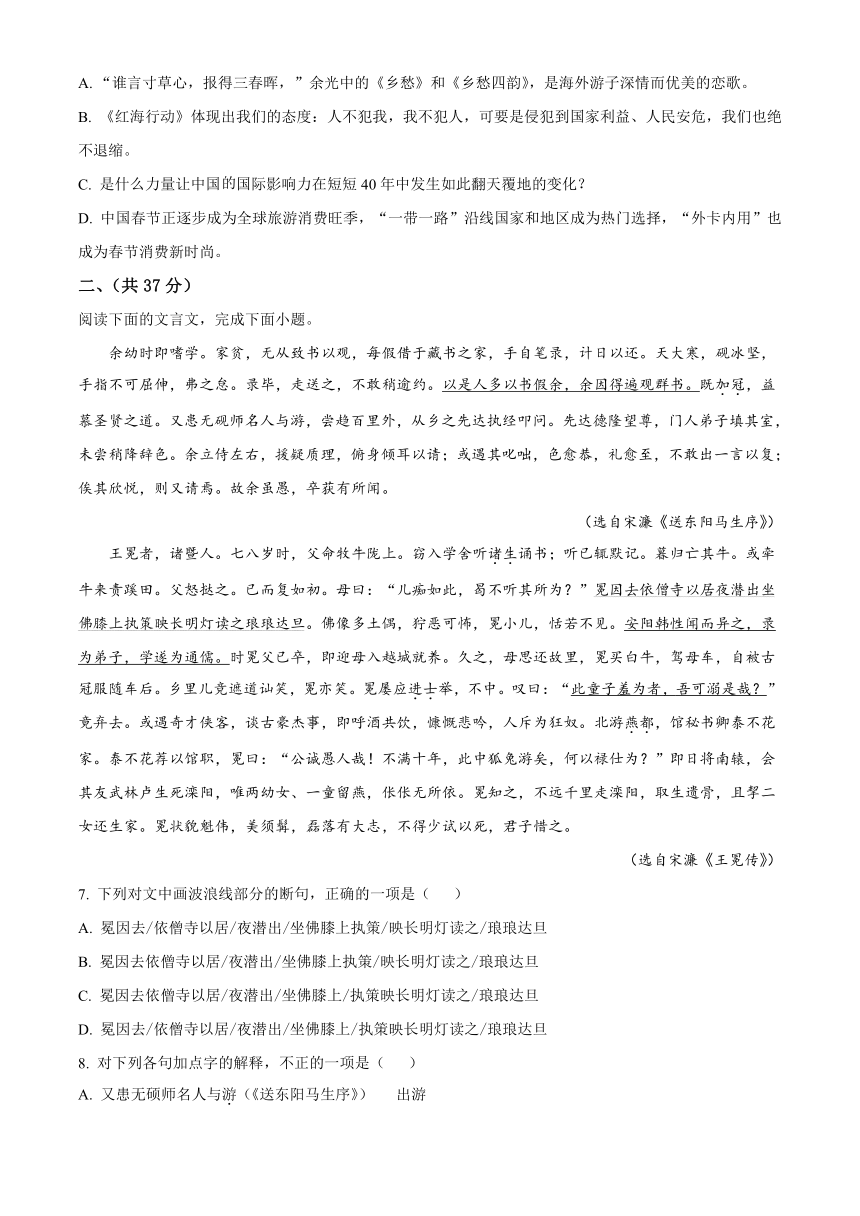

6. 下列标点符号使用不正确的一项是( )

A. “谁言寸草心,报得三春晖,”余光中的《乡愁》和《乡愁四韵》,是海外游子深情而优美的恋歌。

B. 《红海行动》体现出我们的态度:人不犯我,我不犯人,可要是侵犯到国家利益、人民安危,我们也绝不退缩。

C. 是什么力量让中国国际影响力在短短40年中发生如此翻天覆地的变化?

D. 中国春节正逐步成为全球旅游消费旺季,“一带一路”沿线国家和地区成为热门选择,“外卡内用”也成为春节消费新时尚。

二、(共37分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无砚师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

(选自宋濂《送东阳马生序》)

王冕者,诸暨人。七八岁时,父命牧牛陇上。窃入学舍听诸生诵书;听已辄默记。暮归亡其牛。或牵牛来责蹊田。父怒挞之。已而复如初。母曰:“儿痴如此,曷不听其所为?”冕因去依僧寺以居夜潜出坐佛膝上执策映长明灯读之琅琅达旦。佛像多土偶,狞恶可怖,冕小儿,恬若不见。安阳韩性闻而异之,录为弟子,学遂为通儒。时冕父已卒,即迎母入越城就养。久之,母思还故里,冕买白牛,驾母车,自被古冠服随车后。乡里儿竞遮道讪笑,冕亦笑。冕屡应进士举,不中。叹曰:“此童子羞为者,吾可溺是哉?”竟弃去。或遇奇才侠客,谈古豪杰事,即呼酒共饮,慷慨悲吟,人斥为狂奴。北游燕都,馆秘书卿泰不花家。泰不花荐以馆职,冕曰:“公诚愚人哉!不满十年,此中狐兔游矣,何以禄仕为?”即日将南辕,会其友武林卢生死滦阳,唯两幼女、一童留燕,伥伥无所依。冕知之,不远千里走滦阳,取生遗骨,且挈二女还生家。冕状貌魁伟,美须髯,磊落有大志,不得少试以死,君子惜之。

(选自宋濂《王冕传》)

7. 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A. 冕因去/依僧寺以居/夜潜出/坐佛膝上执策/映长明灯读之/琅琅达旦

B. 冕因去依僧寺以居/夜潜出/坐佛膝上执策/映长明灯读之/琅琅达旦

C. 冕因去依僧寺以居/夜潜出/坐佛膝上/执策映长明灯读之/琅琅达旦

D. 冕因去/依僧寺以居/夜潜出/坐佛膝上/执策映长明灯读之/琅琅达旦

8. 对下列各句加点字的解释,不正的一项是( )

A. 又患无硕师名人与游(《送东阳马生序》) 出游

B. 俟其欣悦,则又请焉(《送东阳马生序》) 等待

C. 或牵牛来责蹊田(《王冕传》) 践踏

D 馆秘书卿泰不花家(《王冕传》) 寓居

9. 下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 加冠,古代男子到二十岁时在宗庙中举行束发戴帽的仪式,表示他已经成年。

B. 诸生,古代经考试录取而进入中央、府、州、县各级学校学习的生员的统称。

C. 进士,中国古代科举考试通过最后一级中央政府朝廷考试者,即会试及第者。

D. 燕都,或称燕京,即今日北京之别称,原为燕国都城,后为元明清三代都城。

10. 下列各组句子中,加点词的意义和用法都不相同的一组是( )

A. 门人弟子填其室(《送东阳马生序》) 夫庸知其年之先后生于吾乎(《师说》)

B. 每假借于藏书之家(《送东阳马生序》) 善假于物也(《劝学》)

C. 伥伥无所依(《王冕传》) 不如须臾之所学也(《劝学》)

D. 泰不花荐以馆职(《王冕传》) 作师说以贻之(《师说》)

11. 下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A. 王冕与宋濂均是少年好学。宋濂因家贫只好借书遍观,并虚心向同乡前辈求教;王冕则在家人支持下入寺庙苦读。

B. 王冕率真放达。他母亲想回故里,他就自己穿戴着古式的衣冠跟在母亲的车后,引来孩童围观讪笑,他也跟着笑。

C. 王冕慷慨仗义。当他听说朋友卢生死在滦阳,他就不远千里赶去,取回卢生的骸骨安葬,并收留了朋友的两个幼女。

D. 王冕胸有大志但未实现。他相貌魁伟,有副美髯,为人磊落有志向,可惜还未实践就去世了,很多人为之叹息。

12. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)以是人多以书假余,余因得遍观群书。

(2)安阳韩性闻而异之,录为弟子,学遂为通儒。

(3)此童子羞为者,吾可溺是哉?

13. 从选文来看,宋濂与王冕在从师问学的经历上有何不同?请简要说明。

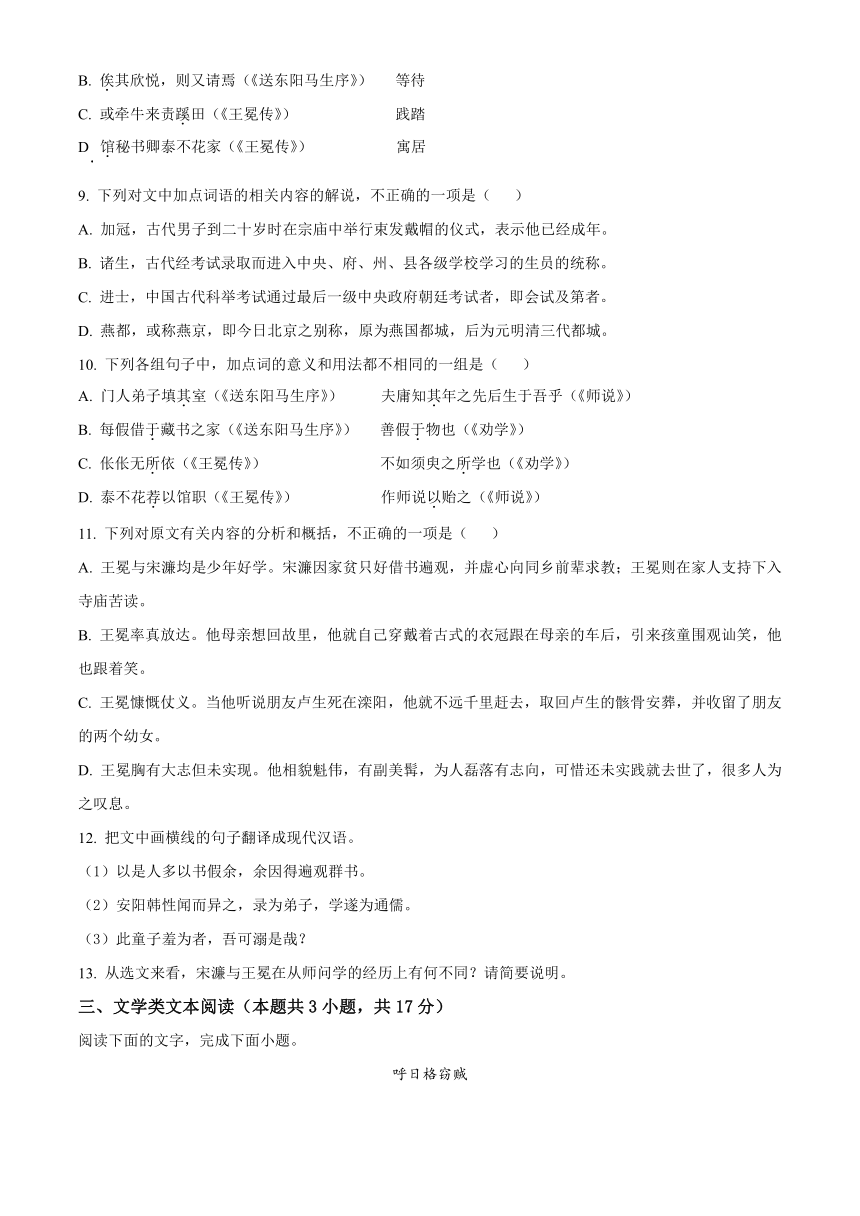

三、文学类文本阅读(本题共3小题,共17分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

呼日格窃贼

张港

呼日格翻译过来是“桥”。叫桥的地方必有河,有河的地方必有鱼。

刘一竿在城里钓界数得上第一,故人称“一竿”。这回,刘一竿要超越自己,再铸辉煌,非钓到更大、更稀有的鱼不可。一竿天不亮启程,骑摩托往远了跑:奇迹在远方,在别人到达不了的地方。

刘一竿口渴心躁时,飘来蒿子灰的味道,阵阵煮苞米的浓香。往前看,一座小村庄,家家烟囱扯出长长的灰色飘带,车前子、马蔺花画出一条小路。刘一竿进村了。

没有栅栏围墙,家家通通透透,挂挂红辣椒对联一样在房门两旁,瓜蔓爬上碱土墙,爬上褐色的草屋顶,门口卧着懒洋洋的黄狗,红肚燕儿探出檐头,有人唱着歌,牛羊拥挤着,跑出红云。

一个提奶桶婆婆脸对肩钐刀老汉,乐得前仰后合,听不懂说着什么。

一竿上前,弯弯身子说:“大婶儿,想找口水喝。”

婆婆侧侧耳朵,笑笑,摇头又摇头。老汉也是摇头。

哦,他们听不懂我的话。一竿张大嘴一扬脖儿,比划出手捏杯子的姿势。婆婆取只碗,擓一下奶子,送刘一竿嘴上,又擓一碗等他喝完续上。

一竿喝个透,老汉琢磨着一竿的家什,笑笑,比划出甩竿的样子。一竿点点头,笑笑,比划出提竿的姿势。老汉指一个方向,伸出大拇指。明白了,那个方向是出鱼的好地方。

一竿鞠躬告别,朝那个方向去了。

一座小桥,一湾清水,无边芦草,摩托不能去了。一竿把摩托推小桥下,看看四方无人,择柳丛密处,折一枝又一枝,盖严实车子。再看看,四方无人。一竿往河边去了。

找到了甩竿的好“涴子”,这儿,必有大鱼,怎么看都有大鱼。

怪了耶!换了面食,换了蚯蚓,鱼脊在水面翻花,却不咬钩。不咬就是不咬。刘一竿累得没了筋骨,急得毒火攻心,就是不咬。

看看太阳,一竿对自己说:我刘一竿,今儿要跌大跟头,要把脸丢这儿。一看表,得回程了。心沉沉,嘴苦苦。

走走走,一竿嗅到鲜鱼的腥味。寻味而去,看着一个临时存鱼的苇席鱼囤。

鱼囤中,全是奇鱼全是大鱼,鲜活着。一竿这种人,见这场景,惊讶得不行。

四周无人,再看也是无人。一竿想起关于钓鱼的相声,他脚一跺,“丢了的脸,回来了!”就拣着挑着往网兜里装。

得鱼忘筌,一竿看不到那藏车的小桥了。青苇茫茫,东西南北,全一个样。曰暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

愁到害怕时,一竿舍下脸,喊起来:“有人吗——有人吗——”最后喊出“救命”。

一只小船儿一条汉子,摇晃来了。一竿说自己迷路了,找不到小桥了。汉子不答,舍船上岸,示意一竿跟着走。

桥到了,车尚在。刘一竿得胜回城。

要让人人知道刘一竿钓得大鱼,钓得奇鱼。

儿子正写作业,孩子拿张白纸,上面一个大大的“窃”。

“爸爸,这个字,下边是七还是提土?”儿子问。

一竿感觉,孩子的眼睛怪怪的,像是嘲笑,又似有恨恨的暗骂。

半夜,一竿睡魇着了,惊叫“窃贼!抓窃贼!”

上班开会,刘一竿忽的心乱,感觉背后全是指头在指指点点。时时有个声音:刘一竿是个小偷,偷鱼的窃贼。

懊悔,恐惧,刘一竿再也不能承受了,他决定到那个小村,向人家说明,赔礼道歉,给人家鱼钱。

刘一竿费了很大劲得知这个小村庄的名:呼日格。知道与呼日格的人语言不通,一竿特意请了翻译。

到得呼日格,刘一竿见人一个大鞠躬,村人围上来指指点点,像看大熊猫。一老人上前,与翻译对话。

翻译说几说,手脚齐上,比划起来了,左拧右晃搔脑袋。刘一竿急了 :“翻呀!怎么卡壳灭火了?”

翻译憋得脸通红,还是左拧右晃搔脑袋。

刘一竿说:“你不是老翻译么?你是怎么了?”

翻译一跺脚,说:“他们说的是方言。”

“方言怎么的?”

“他们的语言,没有‘偷’这个单词。”翻译说。

(原载《百花园》2018年第4期)

14. 下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. “日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。”作者引用这个诗句,主要是为了表现刘一竿日暮时分在青苇茫茫的河边找不到藏车的小桥,难以回家的那种无奈与焦急的心理,同时也有戏谑的意味。

B. 刘一竿偷了别人鱼囤中的鱼,回家后十分懊悔、恐惧,最终决定去赔礼道歉。推动他转变的因素很多,主要是他的良心发现,对错误行为感到懊悔,也有孩子与同事客观上带给他的压力。

C. 在第三人称叙述的基础上,小说还利用了第一人称叙述来带领读者走进人物内心,如“找到了甩竿的好‘涴子’,这儿,必有大鱼,怎么看都有大鱼”,就是利用第一人称来叙述故事。

D. 大量使用短句是本文语言的一大特色,如“一座小桥,一湾清水,无边芦草,摩托不能去了”。这种句子结构简单,句义明晰,简洁明快,既可以节省笔墨,又能取得一语中的的效果。

15. 小说通过较多的情节反转,使故事一波三折而又别具深意。如开头交代刘一竿在城里钓界数得上第一,但他在呼日格却一条鱼都没钓起来。请从文中再找出四个类似的情节反转的例子。

16. 有人认为小说的主人公是呼日格的村民,还有人认为是“刘一竿”。你同意哪种观点?请简要叙述你的理由。

四、语言文字运用(每题3分,共18分)

(一)

阅读下面的文字,完成下面小题。

珠峰没有关门,游客尚可观赏。关于世界第一高峰珠穆朗玛峰,许多人都梦想一窥她神秘的面纱,渴望离她再近一点,登山爱好者把登顶珠峰作为人生目标,_______的普通游客也想在珠峰大本营一睹珠峰的雄壮。但对珠峰来说,或许“保护”比“征服”更有意义,更为迫切。西藏自治区体育局局长尼玛次仁介绍,由于登山运动的普及和人类活动的增加,原本生态形势就岌岌可危的珠峰,环境承载力正逼近极限。定日县珠峰管理局统计,2018年以来,自治区组织清理珠峰保护区海拔5200米以上的垃圾8.4吨。极寒之地的环保难度_______,7000米以上清运垃圾,( )。一个随手丢弃的登山绳、饮料罐,工作人员都_______ 得冒着生命危险清理。人的_______ 和自然的宽以待人让如今的珠峰陷入了垃圾处理的难题中。官方的澄清声明向更多珠峰来访者透露出一个信息:珠峰永远敞开大门迎接更多人,_______ 每一个登山的人都要带着垃圾离开。虽说“珠峰无限期关闭”是误读,但也给所有向往珠峰的人提个醒:除了脚印,什么都别留下。这才是对自然最大的敬畏。

17. 文中画横线的部分有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 关于世界第一高峰珠穆朗玛峰,许多人都梦想揭开她神秘的面纱

B. 对于世界第一高峰珠穆朗玛峰,许多人都梦想一窥她神秘的面纱

C. 关于世界第一高峰珠穆朗玛峰,许多人都梦想一窥她神秘的面纱

D. 对于世界第一高峰珠穆朗玛峰,许多人都梦想揭开她神秘的面纱

18. 依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A. 熙熙攘攘 显而易见 必须 为所欲为 而且

B. 纷至沓来 不言而喻 可能 随心所欲 但是

C. 熙熙攘攘 不言而喻 必须 为所欲为 并且

D. 纷至沓来 显而易见 可能 随心所欲 但是

19. 下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A. 不能依靠工作人员人力搬运,因为越往高处对人体能考验越大

B. 越往高处对人的体能考验越大,而且只能依靠工作人员人力搬运

C. 只能依靠工作人员人力搬运,而且越往高处对人的体能考验越大

D. 越往高处对人的体能考验越大,所以不能依靠工作人员人力搬运

(二)

阅读下面文字,完成下面小题。

杜甫草堂位于四川省成都市西南的浣花溪畔,是我国唐代伟大现实主义诗人杜甫流寓成都时的故居。公元759年的冬天,杜甫为避乱携家由陇右入蜀。靠亲友的帮助,在成都西郊风景如画的浣花溪畔修建茅屋居住,第二年春天,茅屋落成称“成都草堂”。杜甫在这里居住近4年,创作的诗歌流传至今的有240余首。因为杜甫在这里创作的诗歌艺术特色鲜明,所以后人把“成都草堂”誉为中国文学史上的一块 。一千多年过去了,草堂荒而不废,塌而又起,金黄的茅草屋顶,如同一艘不沉的航船,在岁月的长河中漂浮,在人心的海洋里远航。从古到今,亿万人 地来到这里,站在柴门边看草堂内外的景象,亲近宅院中的一草一木,倾听园林里的天籁回声。曲径通幽,( ),人们寻寻觅觅,追随着诗人的履痕。这里的一切,都可以 出诗篇。这些诗篇,止于一个伟大的灵魂,源于青萍之末,鼓动了一代又一代中国人的心弦。杜甫草堂,是成都的魂魄所在,也是中国诗史上的一块 的碧玉。无论世界发生多大的变化,它总是荧光耀眼,安安静静地映照着人世,使无数心烦意乱的心灵趋向优美,归于沉静。

20. 依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A. 圣地 络绎不绝 衍生 举世无双

B. 胜地 川流不息 衍生 举世无双

C. 圣地 川流不息 衍化 独树一帜

D. 胜地 络绎不绝 衍化 独树一帜

21. 下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A. 徜徉在幽静的竹林间,穿过花树田垄

B. 穿过幽静的竹林,徜徉在花树田垄间

C. 穿过幽静的竹林,徘徊在花树田垄间

D. 徜徉在花树田垄间,穿过幽静的竹林

22. 文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 起于青萍之末,源于一个伟大的灵魂,使这些诗篇拨动了一代又一代中国人的心弦。

B. 这些诗篇,起于青萍之末,源于一个伟大的灵魂,敲动了一代又一代中国人的心弦。

C. 这些诗篇,起于青萍之末,源于一个伟大的灵魂,拨动了一代又一代中国人的心弦。

D. 这些诗篇,起于青萍之末,止于一个伟大的灵魂,拨动了一代又一代中国人的心弦。

五、写作(60分)

23. 写作。

周公吐哺,天下归心,是曹孟德的追求;指点江山,激扬文字,是毛泽东的追求;深入农村,研究乡土,是费孝通的追求;挽起裤腿,走下稻田,是袁隆平的追求,同学少年,青春正少的你,也有很多追求吧?

请以“这才是我的追求”为标题,写一篇不少于700字的作文。

要求:不要出现真实姓名、学校、班级及其他带有明显易辨认特征信息。

泰山外国语学校2023-2024学年高一上学期开学考试

语文学科试卷 答案解析

2023年9月

(本试卷满分150分,考试时间150分钟)

一、基础知识积累与运用(每题3分,共18分)

1. 下列词语没错别字的一项是( )

A. 嘶哑 喉咙 寒喧 腐烂 B. 黎明 温柔 深沉 敦厚

C. 激流 契机 汹拥 神奇 D. 寂净 悲愤 象征 挚爱

【答案】B

【解析】

【详解】本题考查学生识记现代汉语常用字字形的能力。

A.“寒喧”的“喧”,应写作“暄”;

C.“汹拥”的“拥”,应写作“涌”;

D.“寂净”的“净”,应写作“静”。

故选B。

2. 下列句中划线的词,使用正确的一项是( )

A. 这篇文章最突出的特点是语言富有文采。

B. 下雪的时候,雪花覆盖了大地,到处红装素裹,风景异常美好。

C. 他在老师眼里是好学生,在父母眼里是好孩子,他觉得自己就是备受宠爱的一代天骄,事事顺心如意。

D. 新学期伊始,教师要引导高一新生听好课,做好笔记,完成好课后作业,长此以往,定能让学生养成良好的学习习惯。

【答案】A

【解析】

【详解】本题考查学生正确使用词语(包括成语)的能力。

A. 文采:词藻雅丽;文章华美。根据语境,是说文章的语言辞藻华美,符合语境。

B. 红装素裹:指衣着淡雅的妇女。也形容雪后天晴,红日和白雪相映衬的景色。不合语境,句中写下雪时的景象。

C.一代天骄:一个时代的天之骄子。古文中,指受上天宠爱的人、称雄一世的人物;现代汉语中,指各行业精英人物。句中使用对象是受宠爱的好学生、好孩子,对象不当。

D.长此以往:长久这样下去(多指不好的情况)。不合语境,句中是说长期坚持就会形成好习惯。

故选A

3. 对下列句子修辞手法的判断有误的一项是( )

A. 山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。(对偶、比喻、拟人)

B. 为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……(反问)

C. 长大后,乡愁是一张窄窄的船票。(比喻)

D. 鸟的歌唱,云的流盼,树的摇曳。(排比、拟人)

【答案】B

【解析】

【详解】本题考查学生正确使用常见的修辞手法的能力。

A. 正确。“山舞银蛇,原驰蜡象”,结构相同,相同位置词语的词性相同,运用对偶;将山岭比作蟒蛇,将丘陵比作白象,是运用比喻;”欲与天公试比高”,将山岭、丘陵拟人化,与老天爷比谁高,运用拟人。

B.“反问”错。“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉”,有问有答,属于设问修辞。

C. 正确。将“乡愁”比作“船票”,运用比喻。

D. 正确。“鸟的歌唱,云的流盼,树的摇曳”,都是偏正结构的句式,以自然现象“鸟、云、树”为内容,运用了排比;赋予“鸟、云”以人的动作“歌唱、流盼”,运用拟人。

故选B。

4. 下列各句用语得体的一项是( )

A. 贵校师生热情地邀请我莅临指导,校长亲自在校门口迎接,我很感动。

B. 周末去朋友家做客,见面后,朋友对我说:“您的到来使我家蓬荜生辉。”

C. 我大作已正式出版,现已寄至您处,请在百忙之中予以指正。

D. 你知道吗?我们初中毕业时的合影,我一直当作最珍贵的礼物惠存着。

【答案】B

【解析】

【详解】本题考查学生语言表达之得体表达的能力。

A.不得体。“莅临”是敬语,多用于贵宾、上级或者长辈的来临。此处用于“我”,不得体。

C.不得体。“大作”是敬辞,只能用于对方。此处用于“我”,不得体。

D.不得体。“惠存”是敬词,意思是请对方保存。此处用于“我”,不得体。

故选B。

5. 下列句子中没有语病的一项是( )

A. 旅游部统计数据显示,2020年的端午假期首日,国内游客超1700万左右。

B. 防止疫情向学校扩散,守护师生安康,维护校园稳定,这是教育系统目前的当务之急。

C. 为了家乡经济的发展,彰武县县长开启直播带货模式,为彰武特色农产品代言。

D. 随着中高考对阅读能力考查的比重越来越大,使家长们开始重视从小培养孩子们的阅读兴趣。

【答案】C

【解析】

【详解】本题考查学生辨析并修改病句的能力。

A. “超……左右”语意矛盾,可改为“超1700万”或“1700万左右”。

B. 重复赘余,“目前的当务之急”中“当务之急”指当前急迫应办的事,可去掉“目前”。

D. 成分残缺,“随着……,使……”中缺少主语,可把“使”去掉,让“家长们”作主语。

故选C。

6. 下列标点符号使用不正确的一项是( )

A. “谁言寸草心,报得三春晖,”余光中的《乡愁》和《乡愁四韵》,是海外游子深情而优美的恋歌。

B. 《红海行动》体现出我们的态度:人不犯我,我不犯人,可要是侵犯到国家利益、人民安危,我们也绝不退缩。

C. 是什么力量让中国的国际影响力在短短40年中发生如此翻天覆地的变化?

D. 中国春节正逐步成为全球旅游消费旺季,“一带一路”沿线国家和地区成为热门选择,“外卡内用”也成为春节消费新时尚。

【答案】A

【解析】

【详解】本题考查学生正确使用标点符号的能力。

A.引用的句子作为整个句子的一部分,引号内句末的逗号应该放在引号外面。

故选A。

二、(共37分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无砚师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

(选自宋濂《送东阳马生序》)

王冕者,诸暨人。七八岁时,父命牧牛陇上。窃入学舍听诸生诵书;听已辄默记。暮归亡其牛。或牵牛来责蹊田。父怒挞之。已而复如初。母曰:“儿痴如此,曷不听其所为?”冕因去依僧寺以居夜潜出坐佛膝上执策映长明灯读之琅琅达旦。佛像多土偶,狞恶可怖,冕小儿,恬若不见。安阳韩性闻而异之,录为弟子,学遂为通儒。时冕父已卒,即迎母入越城就养。久之,母思还故里,冕买白牛,驾母车,自被古冠服随车后。乡里儿竞遮道讪笑,冕亦笑。冕屡应进士举,不中。叹曰:“此童子羞为者,吾可溺是哉?”竟弃去。或遇奇才侠客,谈古豪杰事,即呼酒共饮,慷慨悲吟,人斥为狂奴。北游燕都,馆秘书卿泰不花家。泰不花荐以馆职,冕曰:“公诚愚人哉!不满十年,此中狐兔游矣,何以禄仕为?”即日将南辕,会其友武林卢生死滦阳,唯两幼女、一童留燕,伥伥无所依。冕知之,不远千里走滦阳,取生遗骨,且挈二女还生家。冕状貌魁伟,美须髯,磊落有大志,不得少试以死,君子惜之。

(选自宋濂《王冕传》)

7. 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A. 冕因去/依僧寺以居/夜潜出/坐佛膝上执策/映长明灯读之/琅琅达旦

B. 冕因去依僧寺以居/夜潜出/坐佛膝上执策/映长明灯读之/琅琅达旦

C. 冕因去依僧寺以居/夜潜出/坐佛膝上/执策映长明灯读之/琅琅达旦

D. 冕因去/依僧寺以居/夜潜出/坐佛膝上/执策映长明灯读之/琅琅达旦

8. 对下列各句加点字的解释,不正的一项是( )

A. 又患无硕师名人与游(《送东阳马生序》) 出游

B. 俟其欣悦,则又请焉(《送东阳马生序》) 等待

C. 或牵牛来责蹊田(《王冕传》) 践踏

D. 馆秘书卿泰不花家(《王冕传》) 寓居

9. 下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 加冠,古代男子到二十岁时在宗庙中举行束发戴帽的仪式,表示他已经成年。

B. 诸生,古代经考试录取而进入中央、府、州、县各级学校学习的生员的统称。

C. 进士,中国古代科举考试通过最后一级中央政府朝廷考试者,即会试及第者。

D. 燕都,或称燕京,即今日北京之别称,原为燕国都城,后为元明清三代都城。

10. 下列各组句子中,加点词的意义和用法都不相同的一组是( )

A. 门人弟子填其室(《送东阳马生序》) 夫庸知其年之先后生于吾乎(《师说》)

B. 每假借于藏书之家(《送东阳马生序》) 善假于物也(《劝学》)

C. 伥伥无所依(《王冕传》) 不如须臾之所学也(《劝学》)

D. 泰不花荐以馆职(《王冕传》) 作师说以贻之(《师说》)

11. 下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A. 王冕与宋濂均是少年好学。宋濂因家贫只好借书遍观,并虚心向同乡前辈求教;王冕则在家人支持下入寺庙苦读。

B. 王冕率真放达。他母亲想回故里,他就自己穿戴着古式的衣冠跟在母亲的车后,引来孩童围观讪笑,他也跟着笑。

C. 王冕慷慨仗义。当他听说朋友卢生死在滦阳,他就不远千里赶去,取回卢生的骸骨安葬,并收留了朋友的两个幼女。

D. 王冕胸有大志但未实现。他相貌魁伟,有副美髯,人磊落有志向,可惜还未实践就去世了,很多人为之叹息。

12. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)以是人多以书假余,余因得遍观群书。

(2)安阳韩性闻而异之,录为弟子,学遂为通儒。

(3)此童子羞为者,吾可溺是哉?

13. 从选文来看,宋濂与王冕在从师问学的经历上有何不同?请简要说明。

【答案】7. D 8. A 9. C 10. D 11. C

12. (1)因此人们大多肯将书借给我,我因而能够看各种各样的书。

(2)安阳的韩性听说以后对此感到很惊讶,收他做弟子,他学成之后成了学识渊博的儒者。

(3)这是小孩子都觉得羞愧做的,我怎么可以沉溺于此呢?

13. ①宋濂是主动百里上门求师,因为其热情、谦虚和执着终有大成。②王冕是因为苦学而被名师看中,在名师的指点下成为通儒。

【解析】

【7题详解】

本题考查断句的能力。

句意:王冕于是离开家,寄住在寺庙里。一到夜里,他就暗暗地走出来,坐在佛像的除盖上,手里拿着书就借着佛像前长明灯的灯光诵读,书声琅琅一直读到天亮。

“冕因去”中,“冕”是主语,“因去”是谓语,表意完整,与后文断开,排除BC;“坐佛膝上”省略主语,“坐”是谓语,“佛膝上”是宾语,表意完整,与后文断开,排除A项。

故选D。

【8题详解】

本题重点考查考生理解文言文实词的能力。

A项,游,交往,交际。

故选A。

【9题详解】

本题考查识记文化常识的能力。

C项,进士应为殿试及第者,会试录取者称为“贡士”。

故选C。

【10题详解】

题重点考查考生理解文言虚词意义和用法的能力。

A项:均为代词,他的。

B项:均为介词,引出对象,向的意思。

C项,均为所字结构。

D项,介词,以,用;连词,来。

故选D

【11题详解】

本题考查分析和概括文本内容的能力。

C项中,“收留朋友的两个幼女”表述不当。原文是“且翠二女还生家”,把二女送回卢生老家。

故选C。

【12题详解】

本题考查翻译句子的能力。

(1)“以是”,因此;“假”, 借;“群书”,各种各样的书。

(2)“异”,意动用法,感到很惊讶;“录”,收录,收;“遂”,于是;“通儒”, 学识渊博的儒者。

(3)“此童子羞为者”, 判断句;“为”,做;“溺”,沉溺;“是”,代词,这。

【13题详解】

本题考查筛选和概括信息的能力。

由“尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉”可知,宋濂是主动百里上门求师,因为其热情、谦虚和执着终有大成。

由“冕因去,依僧寺以居。夜潜出,坐佛膝上,执策映长明灯读之,琅琅达旦。

佛像多土偶,狞恶可怖,冕小儿,恬若不见”可知,王冕是因为苦学而被名师看中,在名师的指点下成为通儒。

【点睛】参考译文:

我年幼时就爱学习。因为家中贫穷,无法得到书来看,常向藏书的人家求借,亲手抄录,约定日期送还。天气酷寒时,砚池中的水冻成了坚冰,手指不能屈仲,我仍不放松读书。抄写完后,跑着说还人家,不敢稍稍超过约定的期限。因此人们大多肯将书借给我,我因而能够看各种各样的书。已经成年之后,更加仰慕圣贤的学说,又苦于不能与学识渊博的老师和名人交往,曾快步走到百里之外,手拿着经书向同乡前辈求教。前辈德高望重,门人学生挤满了他的房间,他的言辞和态度从未稍有委婉。我站着陪侍在他左右,提出疑难,询问道理,低身侧耳向他请教;有时遭到他的训斥,表情更为恭敬,礼貌更为周到,不敢答复一句话;等到他高兴时,就又向他清教。所以我虽然愚钝,最终还是得到不少教益。

(选自宋濂《送东阳马生序》)

王冕是诸暨县人。七八岁时,父亲叫他在田地上放牛,他偷偷地跑进学堂去听学生念书。听完以后,总是默默的记住。傍晚回家,他把放牧的牛都忘记了,有人牵着奶责骂他们家的牛践踏田地。踩坏了庄稼。王冕的父亲大怒,打了王冕一顿。事情过后,他仍是这样。他的母亲说:“这孩子想读书这样入迷,何不由着他呢?”王冕于是离开家,寄住在寺庙里。一到夜里,他就暗暗地走出来,坐在佛像的除盖上,手里拿着书就借着佛像前长明灯的灯光诵读,书声琅琅一直读到天亮。佛像大多是泥塑的,一个个面目狰狞凶恶,令人害怕。王冕虽是小孩,却神色安然,好像没有看见似的。安阳的韩性听说以后对此感到很惊讶,收他做弟子,他学成之后成了学识渊博的儒者。那时王冕的父亲已死,王冕便将母亲带入越城供养。时间久了,母亲想念故乡,王冕就买了头白牛拖着母亲的车,自己穿戴着古式的帽子衣服跟随在车子后面,乡里的小孩都聚集在道两旁笑,王冕也笑。王冕多次考进士,但都落第了。他叹道:“这是小孩子都觉得羞愧做的,我怎么可以沉溺于此呢?”最终放弃了。有时遇到奇才侠客,谈及古时豪杰事迹,当即就一起喝酒,吟诗抒发慷慨悲愤之情,别人骂他是狂奴。当往北到了燕京时,住在史馆秘书卿泰不花家。泰不花推荐他在史馆供职,他说:“你真是愚昧啊!不出十年,这里就变成狐狸兔子游玩的地方了,还当什么官?”那天将要往南归,碰上他朋友卢生死在滦阳,只剩两个幼女、一个书童留在燕京,迷迷茫茫没有可以依靠的人。王冕知道后,不远千里去到滦阳,取回卢生的骸骨,并带两个幼女回到她们家。王冕相貌魁伟,有副美髯,为人磊落有大志,还没有实践就死了,令人悦惜。

(选自宋濂《王冕传》)

三、文学类文本阅读(本题共3小题,共17分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

呼日格窃贼

张港

呼日格翻译过来是“桥”。叫桥的地方必有河,有河的地方必有鱼。

刘一竿在城里钓界数得上第一,故人称“一竿”。这回,刘一竿要超越自己,再铸辉煌,非钓到更大、更稀有的鱼不可。一竿天不亮启程,骑摩托往远了跑:奇迹在远方,在别人到达不了的地方。

刘一竿口渴心躁时,飘来蒿子灰的味道,阵阵煮苞米的浓香。往前看,一座小村庄,家家烟囱扯出长长的灰色飘带,车前子、马蔺花画出一条小路。刘一竿进村了。

没有栅栏围墙,家家通通透透,挂挂红辣椒对联一样在房门两旁,瓜蔓爬上碱土墙,爬上褐色的草屋顶,门口卧着懒洋洋的黄狗,红肚燕儿探出檐头,有人唱着歌,牛羊拥挤着,跑出红云。

一个提奶桶婆婆脸对肩钐刀老汉,乐得前仰后合,听不懂说着什么。

一竿上前,弯弯身子说:“大婶儿,想找口水喝。”

婆婆侧侧耳朵,笑笑,摇头又摇头。老汉也是摇头。

哦,他们听不懂我的话。一竿张大嘴一扬脖儿,比划出手捏杯子的姿势。婆婆取只碗,擓一下奶子,送刘一竿嘴上,又擓一碗等他喝完续上。

一竿喝个透,老汉琢磨着一竿的家什,笑笑,比划出甩竿的样子。一竿点点头,笑笑,比划出提竿的姿势。老汉指一个方向,伸出大拇指。明白了,那个方向是出鱼的好地方。

一竿鞠躬告别,朝那个方向去了。

一座小桥,一湾清水,无边芦草,摩托不能去了。一竿把摩托推小桥下,看看四方无人,择柳丛密处,折一枝又一枝,盖严实车子。再看看,四方无人。一竿往河边去了。

找到了甩竿的好“涴子”,这儿,必有大鱼,怎么看都有大鱼。

怪了耶!换了面食,换了蚯蚓,鱼脊在水面翻花,却不咬钩。不咬就是不咬。刘一竿累得没了筋骨,急得毒火攻心,就是不咬。

看看太阳,一竿对自己说:我刘一竿,今儿要跌大跟头,要把脸丢这儿。一看表,得回程了。心沉沉,嘴苦苦。

走走走,一竿嗅到鲜鱼的腥味。寻味而去,看着一个临时存鱼的苇席鱼囤。

鱼囤中,全是奇鱼全是大鱼,鲜活着。一竿这种人,见这场景,惊讶得不行。

四周无人,再看也是无人。一竿想起关于钓鱼的相声,他脚一跺,“丢了的脸,回来了!”就拣着挑着往网兜里装。

得鱼忘筌,一竿看不到那藏车的小桥了。青苇茫茫,东西南北,全一个样。曰暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

愁到害怕时,一竿舍下脸,喊起来:“有人吗——有人吗——”最后喊出“救命”。

一只小船儿一条汉子,摇晃来了。一竿说自己迷路了,找不到小桥了。汉子不答,舍船上岸,示意一竿跟着走。

桥到了,车尚在。刘一竿得胜回城。

要让人人知道刘一竿钓得大鱼,钓得奇鱼。

儿子正写作业,孩子拿张白纸,上面一个大大的“窃”。

“爸爸,这个字,下边是七还是提土?”儿子问。

一竿感觉,孩子的眼睛怪怪的,像是嘲笑,又似有恨恨的暗骂。

半夜,一竿睡魇着了,惊叫“窃贼!抓窃贼!”

上班开会,刘一竿忽的心乱,感觉背后全是指头在指指点点。时时有个声音:刘一竿是个小偷,偷鱼的窃贼。

懊悔,恐惧,刘一竿再也不能承受了,他决定到那个小村,向人家说明,赔礼道歉,给人家鱼钱。

刘一竿费了很大劲得知这个小村庄的名:呼日格。知道与呼日格的人语言不通,一竿特意请了翻译。

到得呼日格,刘一竿见人一个大鞠躬,村人围上来指指点点,像看大熊猫。一老人上前,与翻译对话。

翻译说几说,手脚齐上,比划起来了,左拧右晃搔脑袋。刘一竿急了 :“翻呀!怎么卡壳灭火了?”

翻译憋得脸通红,还是左拧右晃搔脑袋。

刘一竿说:“你不是老翻译么?你是怎么了?”

翻译一跺脚,说:“他们说的是方言。”

“方言怎么的?”

“他们的语言,没有‘偷’这个单词。”翻译说。

(原载《百花园》2018年第4期)

14. 下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. “日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。”作者引用这个诗句,主要是为了表现刘一竿日暮时分在青苇茫茫的河边找不到藏车的小桥,难以回家的那种无奈与焦急的心理,同时也有戏谑的意味。

B. 刘一竿偷了别人鱼囤中的鱼,回家后十分懊悔、恐惧,最终决定去赔礼道歉。推动他转变的因素很多,主要是他的良心发现,对错误行为感到懊悔,也有孩子与同事客观上带给他的压力。

C. 在第三人称叙述的基础上,小说还利用了第一人称叙述来带领读者走进人物内心,如“找到了甩竿的好‘涴子’,这儿,必有大鱼,怎么看都有大鱼”,就是利用第一人称来叙述故事。

D. 大量使用短句是本文语言的一大特色,如“一座小桥,一湾清水,无边芦草,摩托不能去了”。这种句子结构简单,句义明晰,简洁明快,既可以节省笔墨,又能取得一语中的的效果。

15. 小说通过较多的情节反转,使故事一波三折而又别具深意。如开头交代刘一竿在城里钓界数得上第一,但他在呼日格却一条鱼都没钓起来。请从文中再找出四个类似的情节反转的例子。

16. 有人认为小说的主人公是呼日格的村民,还有人认为是“刘一竿”。你同意哪种观点?请简要叙述你的理由。

【答案】14. B 15. ①刘一竿没钓到鱼觉得丢了脸时,发现了鱼囤,满载而归;②钓鱼前刘一竿精心藏好车,可后来自己却找不到藏车的地点;③刘一竿想用偷来的鱼满足自己的虚荣心,但回家后却陷入懊悔、恐惧;④刘一竿特意带翻译去给语言不通的呼日格人道歉,但翻译却因呼日格方言里没有“偷”字而卡壳(刘一竿本想为自己的偷窃行为给呼日格人道歉,而呼日格方言里却没有“偷”这个字)。

16. 观点一、我认为“呼日格的村民”是主人公:1、“呼日格”是小说的主要环境,故事主要发生正在“呼日格”。2、主题与“呼日格”密切相关,从最后一句话看,小说的主题主要反映“呼日格”民风的淳朴。3、写“刘一竿”主要是为了衬托“呼日格村民”。

观点二、我认为“刘一竿”是主人公:1、从文章内容看,刘一竿贯穿文章始终,故事主要是围绕刘一竿展开。2、从题目看,“呼日格窃贼”指的是刘一竿。3、写村民是为了与刘一竿的行为相对比,讽刺刘一竿弄虚作假的行为。

【解析】

【14题详解】

本题考查学生的综合赏析能力。此类题考查的角度较多,有内容的理解,主旨的概括,形象(包括人物形象、物象和景物特点)分析,思想情感赏析,表现手法的分析等。解答这类题目,首先要题干的选择要求,如本题“对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项”,要求选出“不正确的”“一项”,立足考查“文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏”,然后浏览每个选项,再逐一进行分析。

B项,“也有孩子与同事客观上带给他的压力”错误,根据原文“儿子正写作业,孩子拿张白纸,上面一个大大的‘窃’。‘爸爸,这个字,下边是七还是提土?’儿子问”,可知儿子只是问他“窃”字怎么写;根据原文“上班开会,刘一竿忽的心乱,感觉背后全是指头在指指点点。时时有个声音:刘一竿是个小偷,偷鱼的窃贼”,可知同事也没有真正的在他背后指指点点。这些都是他自己的感觉,并不是孩子与同事客观上带给他的压力。

故选B。

【15题详解】

本题考查鉴赏故事情节的能力。解答此类题目,要通读文章,整体把握文章内容大意,在此基础上回归文章,理清故事情节找出小说情节反转,使故事一波三折而又别具深意的地方,最后进行总结概括。

结合原文“一竿把摩托推小桥下,看看四方无人,择柳丛密处,折一枝又一枝,盖严实车子”和“得鱼忘笙,一竿看不到那藏车的小桥了”,可见,钓鱼前刘一竿精心藏好车,可后来自己却找不到藏车的地点,一波三折;结合原文“看看太阳,一竿对自己说:我刘一竿,今儿要跌大跟头,要把脸丢这儿。一看表,得回程了”和“丢了的脸,回来了!就拣着挑着往网兜里装”,可见,刘一竿没钓到鱼觉得丢了脸时,发现了鱼国,满载而归,一波三折;结合原文“要让人人知道刘一竿钓得大鱼,钓得奇鱼”和“一竿感觉,孩子的眼睛怪怪的,像是嘲笑,又似有恨恨的暗骂”“懊悔,恐惧,刘一竿再也不能承受了,他决定到那个小村,向人家说明,赔礼道歉,给人家鱼钱”,可见,刘一竿想用偷来的鱼满足自己的虚荣心,但回家后却陷入懊悔、恐惧,故事情节一波三折;结合原文“知道与呼日格的人语言不通,一竿特意请了翻译”和“翻译说几说,手脚齐上,比画起来了,左拧右晃播脑袋。刘一竿急了:翻呀!怎么卡壳灭火了?”,可见,刘一竿特意带翻译去给语言不通的呼日格人道歉,但翻译却因呼日格方言里没有“偷”字而卡壳,使得故事情节一波三折。

【16题详解】

本题考查考生对作品进行个性化阅读和有创意的解读。本题题干要求“你认为小说的主人公是谁?请说明理由”。首先要先明自己的观点:认为谁是小说的主人公;然后分点阐述自己的理由。可以围绕小说的人物形象、故事情节、环境、主旨四个方面来回答不能凭空捏造,一定要结合文本具体内容来回答。

如选择呼日格的村民,结合原文第四段“没有栅栏围墙,家家通通透透,挂挂红辣椒对联一样在房门两旁,瓜蔓爬上碱土墙,爬上褐色的草屋顶门口卧着懒洋洋的黄狗,红肚燕儿探出檐头,有人唱着歌,牛羊拥挤着,跑出红云”,这是对环境的描写,说明这个地方环境优美、邻里和睦、民风淳朴;结合原文“一个提奶桶婆婆脸对肩衫刀老汉,乐得前仰后合”“婆婆取只碗,扰一下奶子,送刘一竿嘴上,又扛一碗等他喝完续上”“老汉琢磨着一竿的家什……指一个方向,伸出大拇指”“汉子不答,舍船上岸,示意一竿跟着走”,通过呼日格人接人待物的方式表明其热情友善,体现民风淳朴;结合原文“到得呼日格,刘一竿见人一个大鞠躬,村人围上来指指点点,像看大熊猫”“他们的语言,没有偷这个单词”这些生活习惯和生活细节,表明他们世世代代淳朴的民风。由此可知小说主题是反映呼日格的民风淳朴,写刘一竿的弄虚作假是为了反衬呼日格人民的淳朴善良。

如选择刘一竿,则可以从题目“呼日格窃贼”,可看出指的是刘一竿;从情节上看,小说以刘一竿为线索,叙述他没钓到鱼、偷鱼、后悔偷鱼、向呼日格村民认错赔鱼钱等主要事件,贯穿始终,使文章结构严谨;从人物上看,小说写呼日格的民风淳朴,则把刘一竿和呼日格的村民形成对比,如“他们的语言,没有偷这个单词”,可知突出了刘一竿弄虚作假的批判。考生根据这些关键点作答即可。

【点睛】文学类文本阅读选择题的题目,主要集中对文意、文章的主旨、文章的结构、人物形象的塑造等内容的考核,考核的方式基本有两种,一种是根据文章的内容进行分析,概括,另一种是对文章特色和手法的赏析,分析文意要读懂文章,主要是文意、主旨、情感、人物的心理表述不当,赏析一般为手法和特色概括不当,手法集中在小说的三要素上,主要考核人物塑造、情节安排、环境描写、标题的作用、结尾的特征等。选择题时往往错误选项的命制都是明显的不会引起争议的错误,即所谓的“硬伤”,在答题时注意寻找这些硬伤。

四、语言文字运用(每题3分,共18分)

(一)

阅读下面的文字,完成下面小题。

珠峰没有关门,游客尚可观赏。关于世界第一高峰珠穆朗玛峰,许多人都梦想一窥她神秘的面纱,渴望离她再近一点,登山爱好者把登顶珠峰作为人生目标,_______的普通游客也想在珠峰大本营一睹珠峰的雄壮。但对珠峰来说,或许“保护”比“征服”更有意义,更为迫切。西藏自治区体育局局长尼玛次仁介绍,由于登山运动的普及和人类活动的增加,原本生态形势就岌岌可危的珠峰,环境承载力正逼近极限。定日县珠峰管理局统计,2018年以来,自治区组织清理珠峰保护区海拔5200米以上的垃圾8.4吨。极寒之地的环保难度_______,7000米以上清运垃圾,( )。一个随手丢弃的登山绳、饮料罐,工作人员都_______ 得冒着生命危险清理。人的_______ 和自然的宽以待人让如今的珠峰陷入了垃圾处理的难题中。官方的澄清声明向更多珠峰来访者透露出一个信息:珠峰永远敞开大门迎接更多人,_______ 每一个登山的人都要带着垃圾离开。虽说“珠峰无限期关闭”是误读,但也给所有向往珠峰的人提个醒:除了脚印,什么都别留下。这才是对自然最大的敬畏。

17. 文中画横线的部分有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 关于世界第一高峰珠穆朗玛峰,许多人都梦想揭开她神秘的面纱

B. 对于世界第一高峰珠穆朗玛峰,许多人都梦想一窥她神秘的面纱

C. 关于世界第一高峰珠穆朗玛峰,许多人都梦想一窥她神秘的面纱

D. 对于世界第一高峰珠穆朗玛峰,许多人都梦想揭开她神秘的面纱

18. 依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A. 熙熙攘攘 显而易见 必须 为所欲为 而且

B. 纷至沓来 不言而喻 可能 随心所欲 但是

C. 熙熙攘攘 不言而喻 必须 为所欲为 并且

D. 纷至沓来 显而易见 可能 随心所欲 但是

19. 下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A. 不能依靠工作人员人力搬运,因为越往高处对人的体能考验越大

B. 越往高处对人的体能考验越大,而且只能依靠工作人员人力搬运

C. 只能依靠工作人员人力搬运,而且越往高处对人的体能考验越大

D. 越往高处对人的体能考验越大,所以不能依靠工作人员人力搬运

【答案】17. D 18. B 19. C

【解析】

【17题详解】

本题主要考查辨析并修改病句的能力。此类试题解答时,需要注意病句的常见类型。命题这一段文字中选择一个句子,将其修改有病句,然后在题中列出四种修改情形,要求选出修改最恰当的一种。此题题型新颖,但是,只是在词语搭配这个考点上设置陷阱,难度不大。文中画横线的句子有两处语病,一处是错用“关于”与“对于”。第一,指出明确的对象,用“对于”,不用“关于”。第二,“对于”可用在句首,也可以用在句中,而“关于”只用在句首。第三,“关于”有提示性质,用“关于”组成的介词结构,可以单独作文章的题目。用“对于”组成的介词结构,多作状语,一般不能单独作文章的标题。结合“世界第一高峰珠穆朗玛峰”分析可知,应该用“对于”,排除A项、C项。

搭配不当,“一窥”与“面纱”搭配不当,排除B项、C项。

故选D。

【18题详解】

本题主要考查正确使用词语(包括熟语)的能力。此类试题解答的关键在于两点:仔细审查该词语的语言环境;注意对近义成语的分析辨别。辨析近义成语的关键就是要仔细分辨它们的细微差别。首先阅读语境,把握语境含义,然后抓住相异语素,分析其意义差异,同时可联系日常习惯用语,推断词语意义及用法。

熙熙攘攘:形容人来人往,非常热闹。强调人多热闹。纷至沓来:形容纷纷到来,连续不断地到来。强调接连不断地来。语境说的是登山爱好者把登顶珠峰当作人生目标,接连不断地攀登珠峰。所以此处应选用“纷至沓来”。

显而易见:意思是事情或道理很明显,极容易看清。不言而喻:指不用说就可以明白。形容道理很浅显。前者强调明显,后者强调浅显。语境说的是极寒之地的环保难度很明显,所以此处应选用“不言而喻”。

必须:表示事理上的必要和情理上的必要,副词,有强调的语气,多作状语。可能:表示可以实现;也许,或许等。结合“一个随手丢弃的登山绳、饮料罐,工作人员”“得冒着生命危险清理”分析,应该是表示猜测估计的,用“可能”。

为所欲为:意思是指做想做的事,本指做自己想做的事,后指很随意,想干什么就干什么(通常用于贬义)。随心所欲:随着自己的意思,想要干什么就干什么。根据语境中“一个随手丢弃的登山绳、饮料罐”这句话,可知该句说的是人们扔垃圾太随意了,所以此处应选用“随心所欲”。

结合“珠峰永远敞开大门迎接更多人”“每一个登山的人都要带着垃圾离开”分析,此处需要用表示转折关系的词语,选用“但是”。

故选B。

【19题详解】

本题主要考查语言表达简明、连贯、得体、准确、鲜明、生动的能力,重点考查语言的连贯能力。此类试题解答时,最重要的方法就是根据上下文意进行推断。命题者在题干所给文段中挖掉一句话,然后设计四个内容差不多、但句式各异的句子,选出最恰当的一项。选项都有一定的干扰性,难度适中。结合“7000米以上清运垃圾”“一个随手丢弃的登山绳、饮料罐,工作人员可能都得冒着生命危险清理”分析,此处主要讲依靠人力搬运,越往高处难度越大。

分析选项内容,A项,“不能依靠工作人员人力搬运”表意错误。

B项,“而且”连接的递进关系语序不当。

D项,“所以不能依靠工作人员人力搬运” 表意错误。

故选C。

【点睛】正确运用成语,要弄清楚一下几种类型的错误:一、看成语含义与前后文的修饰限制成分是否协调;二、看成语意思与所处的语境是否吻合,是否造成大词小用或小词大用;三、看成语的褒贬感彩是否适合所在的语境;四、看成语适用的对象、范围和场合是否造成张冠李戴;五、看成语运用是否因望文生义而误用;六、看成语是否因画蛇添足而造成前后内容重复。

(二)

阅读下面的文字,完成下面小题。

杜甫草堂位于四川省成都市西南的浣花溪畔,是我国唐代伟大现实主义诗人杜甫流寓成都时的故居。公元759年的冬天,杜甫为避乱携家由陇右入蜀。靠亲友的帮助,在成都西郊风景如画的浣花溪畔修建茅屋居住,第二年春天,茅屋落成称“成都草堂”。杜甫在这里居住近4年,创作的诗歌流传至今的有240余首。因为杜甫在这里创作的诗歌艺术特色鲜明,所以后人把“成都草堂”誉为中国文学史上的一块 。一千多年过去了,草堂荒而不废,塌而又起,金黄的茅草屋顶,如同一艘不沉的航船,在岁月的长河中漂浮,在人心的海洋里远航。从古到今,亿万人 地来到这里,站在柴门边看草堂内外的景象,亲近宅院中的一草一木,倾听园林里的天籁回声。曲径通幽,( ),人们寻寻觅觅,追随着诗人的履痕。这里的一切,都可以 出诗篇。这些诗篇,止于一个伟大的灵魂,源于青萍之末,鼓动了一代又一代中国人的心弦。杜甫草堂,是成都的魂魄所在,也是中国诗史上的一块 的碧玉。无论世界发生多大的变化,它总是荧光耀眼,安安静静地映照着人世,使无数心烦意乱的心灵趋向优美,归于沉静。

20. 依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A. 圣地 络绎不绝 衍生 举世无双

B. 胜地 川流不息 衍生 举世无双

C. 圣地 川流不息 衍化 独树一帜

D. 胜地 络绎不绝 衍化 独树一帜

21. 下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A. 徜徉在幽静的竹林间,穿过花树田垄

B. 穿过幽静的竹林,徜徉在花树田垄间

C. 穿过幽静的竹林,徘徊在花树田垄间

D. 徜徉在花树田垄间,穿过幽静的竹林

22. 文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 起于青萍之末,源于一个伟大的灵魂,使这些诗篇拨动了一代又一代中国人的心弦。

B. 这些诗篇,起于青萍之末,源于一个伟大的灵魂,敲动了一代又一代中国人的心弦。

C. 这些诗篇,起于青萍之末,源于一个伟大的灵魂,拨动了一代又一代中国人的心弦。

D. 这些诗篇,起于青萍之末,止于一个伟大的灵魂,拨动了一代又一代中国人的心弦。

【答案】20. A 21. B 22. C

【解析】

【20题详解】

本题主要考查正确使用词语(包括熟语)的能力。

圣地:意为神圣的地方,一般指具有重大历史意义和作用的地方或宗教上与教主生平事迹有重大关系的地方;胜地:指有名的风景优美的地方。“成都草堂”并非以景色著名,而是因“杜甫”在文学史上的地位而出名,应选“圣地”。

络绎不绝:形容过往人马或车船等前后相接,连续不断;川流不息:行人或车马等很多,像水流那样连续不断。前者使用范围更广,往往有明确的目的地,而后者则没有。这里指人们都到“杜甫草堂”来,应选“络绎不绝”。

衍生:演变而产生;衍化:演变而产生变化此处指由环境事物触发而写出诗歌,并没有“产生变化”之意,应选“衍生”。

举世无双:全世界找不到第二个,形容事物极少;独树一帜:单独树起一面旗帜,比喻独特新奇,自成一家,多用于描述艺术、作品等与众不同。这里指“杜甫草堂”在中国诗史上独一无二,应选“举世无双”。

故选A。

【21题详解】

本题主要考查语言表达简明、连贯、得体、准确、鲜明、生动的能力,重点考查语言的连贯能力。

根据括号后的“人们寻寻觅觅”可知,应先穿过……,再徜徉在……;排除AD项;“徘徊”与语境不合,排除C项。

故选B。

【22题详解】

本题考查辨析并修改病句的能力。

A项,“使”让句子成分残缺;

B项,“敲击”与“心弦”搭配不当;

D项,不合逻辑,诗篇不可能“止于一个伟大的灵魂”。

故选C。

五、写作(60分)

23. 写作。

周公吐哺,天下归心,是曹孟德的追求;指点江山,激扬文字,是毛泽东的追求;深入农村,研究乡土,是费孝通的追求;挽起裤腿,走下稻田,是袁隆平的追求,同学少年,青春正少的你,也有很多追求吧?

请以“这才是我的追求”为标题,写一篇不少于700字的作文。

要求:不要出现真实姓名、学校、班级及其他带有明显易辨认特征的信息。

【答案】略

【解析】

【详解】本题考查学生的写作能力。

审题:

这是一道给材料的命题作文,材料类型是引语类材料。

材料以排比句的形式引出了作文题目。材料中列举了曹孟德、毛泽东、费孝通和袁隆平的追求,曹孟德的追求是“天下归心”,他认为把天下的贤才都招揽过来,以实现统一天下的大业。毛泽东的追求是“指点江山”,改造旧的国家,从而创造一个新的世界。费孝通的追求是“研究乡土”,从而让人们了解中国农村,了解中国农村的文化,坚定文化自信。袁隆平的追求就是“走下稻田”,让天下人不再饿肚子。这些伟大的人物都有自己的追求。这个可以作为写作的引领,我们可以从中获得一定的启发。我们每个有梦想的人都应该有追求,我们可以有远大的追求,也可以有文艺一点的追求,也可以有精进技术等方面的追求,追求是我们进步的动力。

文章标题是“这才是我的追求”,“这”指的是文章主体所写的内容;“我”是第一人称,写作时如果是记叙文就以第一人称来写;“追求”是最具有内涵的一个词语,因为追求有大有小,有高有低。如材料中所选择的人物的追求,都是立志高远,值得我们学习的,因此说,我们也不妨从这个角度入手,让自己的追求也高远一些,体现大格局和大情怀。比如你的追求可以是为了世界和平,为了国家安定,为了人民的幸福等等。当然,不是所有的人都有高远的追求,你也可以追求作一个普通而平凡的人,追求个人的小幸福,这也是可以理解的,但是一定要注意,不要追求一些世俗的、低级趣味的东西,更不能体现消极的追求等。高远的追求,要写出气势,体现内在的力量;小的追求,要写出情调,体现平凡而温情。无论大追求还是小追求,能够写出真情实感即可。从文体上来看,这个题目更适合写成散化的议论文,或者是叙事类的文章。

立意:

1.为世界和平贡献力量是我的追求。

2.国家安定,人民幸福才是我的追求。

3.平凡而温暖的生活才是我的追求。

语文学科试卷

2023年9月

(本试卷满分150分,考试时间150分钟)

一、基础知识积累与运用(每题3分,共18分)

1. 下列词语没错别字的一项是( )

A. 嘶哑 喉咙 寒喧 腐烂 B. 黎明 温柔 深沉 敦厚

C. 激流 契机 汹拥 神奇 D. 寂净 悲愤 象征 挚爱

2. 下列句中划线的词,使用正确的一项是( )

A. 这篇文章最突出的特点是语言富有文采。

B. 下雪的时候,雪花覆盖了大地,到处红装素裹,风景异常美好。

C. 他在老师眼里是好学生,在父母眼里是好孩子,他觉得自己就是备受宠爱的一代天骄,事事顺心如意。

D. 新学期伊始,教师要引导高一新生听好课,做好笔记,完成好课后作业,长此以往,定能让学生养成良好的学习习惯。

3. 对下列句子修辞手法的判断有误的一项是( )

A. 山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。(对偶、比喻、拟人)

B. 为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……(反问)

C. 长大后,乡愁是一张窄窄的船票。(比喻)

D. 鸟的歌唱,云的流盼,树的摇曳。(排比、拟人)

4. 下列各句用语得体的一项是( )

A. 贵校师生热情地邀请我莅临指导,校长亲自在校门口迎接,我很感动。

B. 周末去朋友家做客,见面后,朋友对我说:“您的到来使我家蓬荜生辉。”

C. 我的大作已正式出版,现已寄至您处,请在百忙之中予以指正。

D. 你知道吗?我们初中毕业时的合影,我一直当作最珍贵的礼物惠存着。

5. 下列句子中没有语病的一项是( )

A. 旅游部统计数据显示,2020年的端午假期首日,国内游客超1700万左右。

B. 防止疫情向学校扩散,守护师生安康,维护校园稳定,这是教育系统目前的当务之急。

C. 为了家乡经济的发展,彰武县县长开启直播带货模式,为彰武特色农产品代言。

D. 随着中高考对阅读能力考查的比重越来越大,使家长们开始重视从小培养孩子们的阅读兴趣。

6. 下列标点符号使用不正确的一项是( )

A. “谁言寸草心,报得三春晖,”余光中的《乡愁》和《乡愁四韵》,是海外游子深情而优美的恋歌。

B. 《红海行动》体现出我们的态度:人不犯我,我不犯人,可要是侵犯到国家利益、人民安危,我们也绝不退缩。

C. 是什么力量让中国国际影响力在短短40年中发生如此翻天覆地的变化?

D. 中国春节正逐步成为全球旅游消费旺季,“一带一路”沿线国家和地区成为热门选择,“外卡内用”也成为春节消费新时尚。

二、(共37分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无砚师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

(选自宋濂《送东阳马生序》)

王冕者,诸暨人。七八岁时,父命牧牛陇上。窃入学舍听诸生诵书;听已辄默记。暮归亡其牛。或牵牛来责蹊田。父怒挞之。已而复如初。母曰:“儿痴如此,曷不听其所为?”冕因去依僧寺以居夜潜出坐佛膝上执策映长明灯读之琅琅达旦。佛像多土偶,狞恶可怖,冕小儿,恬若不见。安阳韩性闻而异之,录为弟子,学遂为通儒。时冕父已卒,即迎母入越城就养。久之,母思还故里,冕买白牛,驾母车,自被古冠服随车后。乡里儿竞遮道讪笑,冕亦笑。冕屡应进士举,不中。叹曰:“此童子羞为者,吾可溺是哉?”竟弃去。或遇奇才侠客,谈古豪杰事,即呼酒共饮,慷慨悲吟,人斥为狂奴。北游燕都,馆秘书卿泰不花家。泰不花荐以馆职,冕曰:“公诚愚人哉!不满十年,此中狐兔游矣,何以禄仕为?”即日将南辕,会其友武林卢生死滦阳,唯两幼女、一童留燕,伥伥无所依。冕知之,不远千里走滦阳,取生遗骨,且挈二女还生家。冕状貌魁伟,美须髯,磊落有大志,不得少试以死,君子惜之。

(选自宋濂《王冕传》)

7. 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A. 冕因去/依僧寺以居/夜潜出/坐佛膝上执策/映长明灯读之/琅琅达旦

B. 冕因去依僧寺以居/夜潜出/坐佛膝上执策/映长明灯读之/琅琅达旦

C. 冕因去依僧寺以居/夜潜出/坐佛膝上/执策映长明灯读之/琅琅达旦

D. 冕因去/依僧寺以居/夜潜出/坐佛膝上/执策映长明灯读之/琅琅达旦

8. 对下列各句加点字的解释,不正的一项是( )

A. 又患无硕师名人与游(《送东阳马生序》) 出游

B. 俟其欣悦,则又请焉(《送东阳马生序》) 等待

C. 或牵牛来责蹊田(《王冕传》) 践踏

D 馆秘书卿泰不花家(《王冕传》) 寓居

9. 下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 加冠,古代男子到二十岁时在宗庙中举行束发戴帽的仪式,表示他已经成年。

B. 诸生,古代经考试录取而进入中央、府、州、县各级学校学习的生员的统称。

C. 进士,中国古代科举考试通过最后一级中央政府朝廷考试者,即会试及第者。

D. 燕都,或称燕京,即今日北京之别称,原为燕国都城,后为元明清三代都城。

10. 下列各组句子中,加点词的意义和用法都不相同的一组是( )

A. 门人弟子填其室(《送东阳马生序》) 夫庸知其年之先后生于吾乎(《师说》)

B. 每假借于藏书之家(《送东阳马生序》) 善假于物也(《劝学》)

C. 伥伥无所依(《王冕传》) 不如须臾之所学也(《劝学》)

D. 泰不花荐以馆职(《王冕传》) 作师说以贻之(《师说》)

11. 下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A. 王冕与宋濂均是少年好学。宋濂因家贫只好借书遍观,并虚心向同乡前辈求教;王冕则在家人支持下入寺庙苦读。

B. 王冕率真放达。他母亲想回故里,他就自己穿戴着古式的衣冠跟在母亲的车后,引来孩童围观讪笑,他也跟着笑。

C. 王冕慷慨仗义。当他听说朋友卢生死在滦阳,他就不远千里赶去,取回卢生的骸骨安葬,并收留了朋友的两个幼女。

D. 王冕胸有大志但未实现。他相貌魁伟,有副美髯,为人磊落有志向,可惜还未实践就去世了,很多人为之叹息。

12. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)以是人多以书假余,余因得遍观群书。

(2)安阳韩性闻而异之,录为弟子,学遂为通儒。

(3)此童子羞为者,吾可溺是哉?

13. 从选文来看,宋濂与王冕在从师问学的经历上有何不同?请简要说明。

三、文学类文本阅读(本题共3小题,共17分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

呼日格窃贼

张港

呼日格翻译过来是“桥”。叫桥的地方必有河,有河的地方必有鱼。

刘一竿在城里钓界数得上第一,故人称“一竿”。这回,刘一竿要超越自己,再铸辉煌,非钓到更大、更稀有的鱼不可。一竿天不亮启程,骑摩托往远了跑:奇迹在远方,在别人到达不了的地方。

刘一竿口渴心躁时,飘来蒿子灰的味道,阵阵煮苞米的浓香。往前看,一座小村庄,家家烟囱扯出长长的灰色飘带,车前子、马蔺花画出一条小路。刘一竿进村了。

没有栅栏围墙,家家通通透透,挂挂红辣椒对联一样在房门两旁,瓜蔓爬上碱土墙,爬上褐色的草屋顶,门口卧着懒洋洋的黄狗,红肚燕儿探出檐头,有人唱着歌,牛羊拥挤着,跑出红云。

一个提奶桶婆婆脸对肩钐刀老汉,乐得前仰后合,听不懂说着什么。

一竿上前,弯弯身子说:“大婶儿,想找口水喝。”

婆婆侧侧耳朵,笑笑,摇头又摇头。老汉也是摇头。

哦,他们听不懂我的话。一竿张大嘴一扬脖儿,比划出手捏杯子的姿势。婆婆取只碗,擓一下奶子,送刘一竿嘴上,又擓一碗等他喝完续上。

一竿喝个透,老汉琢磨着一竿的家什,笑笑,比划出甩竿的样子。一竿点点头,笑笑,比划出提竿的姿势。老汉指一个方向,伸出大拇指。明白了,那个方向是出鱼的好地方。

一竿鞠躬告别,朝那个方向去了。

一座小桥,一湾清水,无边芦草,摩托不能去了。一竿把摩托推小桥下,看看四方无人,择柳丛密处,折一枝又一枝,盖严实车子。再看看,四方无人。一竿往河边去了。

找到了甩竿的好“涴子”,这儿,必有大鱼,怎么看都有大鱼。

怪了耶!换了面食,换了蚯蚓,鱼脊在水面翻花,却不咬钩。不咬就是不咬。刘一竿累得没了筋骨,急得毒火攻心,就是不咬。

看看太阳,一竿对自己说:我刘一竿,今儿要跌大跟头,要把脸丢这儿。一看表,得回程了。心沉沉,嘴苦苦。

走走走,一竿嗅到鲜鱼的腥味。寻味而去,看着一个临时存鱼的苇席鱼囤。

鱼囤中,全是奇鱼全是大鱼,鲜活着。一竿这种人,见这场景,惊讶得不行。

四周无人,再看也是无人。一竿想起关于钓鱼的相声,他脚一跺,“丢了的脸,回来了!”就拣着挑着往网兜里装。

得鱼忘筌,一竿看不到那藏车的小桥了。青苇茫茫,东西南北,全一个样。曰暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

愁到害怕时,一竿舍下脸,喊起来:“有人吗——有人吗——”最后喊出“救命”。

一只小船儿一条汉子,摇晃来了。一竿说自己迷路了,找不到小桥了。汉子不答,舍船上岸,示意一竿跟着走。

桥到了,车尚在。刘一竿得胜回城。

要让人人知道刘一竿钓得大鱼,钓得奇鱼。

儿子正写作业,孩子拿张白纸,上面一个大大的“窃”。

“爸爸,这个字,下边是七还是提土?”儿子问。

一竿感觉,孩子的眼睛怪怪的,像是嘲笑,又似有恨恨的暗骂。

半夜,一竿睡魇着了,惊叫“窃贼!抓窃贼!”

上班开会,刘一竿忽的心乱,感觉背后全是指头在指指点点。时时有个声音:刘一竿是个小偷,偷鱼的窃贼。

懊悔,恐惧,刘一竿再也不能承受了,他决定到那个小村,向人家说明,赔礼道歉,给人家鱼钱。

刘一竿费了很大劲得知这个小村庄的名:呼日格。知道与呼日格的人语言不通,一竿特意请了翻译。

到得呼日格,刘一竿见人一个大鞠躬,村人围上来指指点点,像看大熊猫。一老人上前,与翻译对话。

翻译说几说,手脚齐上,比划起来了,左拧右晃搔脑袋。刘一竿急了 :“翻呀!怎么卡壳灭火了?”

翻译憋得脸通红,还是左拧右晃搔脑袋。

刘一竿说:“你不是老翻译么?你是怎么了?”

翻译一跺脚,说:“他们说的是方言。”

“方言怎么的?”

“他们的语言,没有‘偷’这个单词。”翻译说。

(原载《百花园》2018年第4期)

14. 下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. “日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。”作者引用这个诗句,主要是为了表现刘一竿日暮时分在青苇茫茫的河边找不到藏车的小桥,难以回家的那种无奈与焦急的心理,同时也有戏谑的意味。

B. 刘一竿偷了别人鱼囤中的鱼,回家后十分懊悔、恐惧,最终决定去赔礼道歉。推动他转变的因素很多,主要是他的良心发现,对错误行为感到懊悔,也有孩子与同事客观上带给他的压力。

C. 在第三人称叙述的基础上,小说还利用了第一人称叙述来带领读者走进人物内心,如“找到了甩竿的好‘涴子’,这儿,必有大鱼,怎么看都有大鱼”,就是利用第一人称来叙述故事。

D. 大量使用短句是本文语言的一大特色,如“一座小桥,一湾清水,无边芦草,摩托不能去了”。这种句子结构简单,句义明晰,简洁明快,既可以节省笔墨,又能取得一语中的的效果。

15. 小说通过较多的情节反转,使故事一波三折而又别具深意。如开头交代刘一竿在城里钓界数得上第一,但他在呼日格却一条鱼都没钓起来。请从文中再找出四个类似的情节反转的例子。

16. 有人认为小说的主人公是呼日格的村民,还有人认为是“刘一竿”。你同意哪种观点?请简要叙述你的理由。

四、语言文字运用(每题3分,共18分)

(一)

阅读下面的文字,完成下面小题。

珠峰没有关门,游客尚可观赏。关于世界第一高峰珠穆朗玛峰,许多人都梦想一窥她神秘的面纱,渴望离她再近一点,登山爱好者把登顶珠峰作为人生目标,_______的普通游客也想在珠峰大本营一睹珠峰的雄壮。但对珠峰来说,或许“保护”比“征服”更有意义,更为迫切。西藏自治区体育局局长尼玛次仁介绍,由于登山运动的普及和人类活动的增加,原本生态形势就岌岌可危的珠峰,环境承载力正逼近极限。定日县珠峰管理局统计,2018年以来,自治区组织清理珠峰保护区海拔5200米以上的垃圾8.4吨。极寒之地的环保难度_______,7000米以上清运垃圾,( )。一个随手丢弃的登山绳、饮料罐,工作人员都_______ 得冒着生命危险清理。人的_______ 和自然的宽以待人让如今的珠峰陷入了垃圾处理的难题中。官方的澄清声明向更多珠峰来访者透露出一个信息:珠峰永远敞开大门迎接更多人,_______ 每一个登山的人都要带着垃圾离开。虽说“珠峰无限期关闭”是误读,但也给所有向往珠峰的人提个醒:除了脚印,什么都别留下。这才是对自然最大的敬畏。

17. 文中画横线的部分有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 关于世界第一高峰珠穆朗玛峰,许多人都梦想揭开她神秘的面纱

B. 对于世界第一高峰珠穆朗玛峰,许多人都梦想一窥她神秘的面纱

C. 关于世界第一高峰珠穆朗玛峰,许多人都梦想一窥她神秘的面纱

D. 对于世界第一高峰珠穆朗玛峰,许多人都梦想揭开她神秘的面纱

18. 依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A. 熙熙攘攘 显而易见 必须 为所欲为 而且

B. 纷至沓来 不言而喻 可能 随心所欲 但是

C. 熙熙攘攘 不言而喻 必须 为所欲为 并且

D. 纷至沓来 显而易见 可能 随心所欲 但是

19. 下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A. 不能依靠工作人员人力搬运,因为越往高处对人体能考验越大

B. 越往高处对人的体能考验越大,而且只能依靠工作人员人力搬运

C. 只能依靠工作人员人力搬运,而且越往高处对人的体能考验越大

D. 越往高处对人的体能考验越大,所以不能依靠工作人员人力搬运

(二)

阅读下面文字,完成下面小题。

杜甫草堂位于四川省成都市西南的浣花溪畔,是我国唐代伟大现实主义诗人杜甫流寓成都时的故居。公元759年的冬天,杜甫为避乱携家由陇右入蜀。靠亲友的帮助,在成都西郊风景如画的浣花溪畔修建茅屋居住,第二年春天,茅屋落成称“成都草堂”。杜甫在这里居住近4年,创作的诗歌流传至今的有240余首。因为杜甫在这里创作的诗歌艺术特色鲜明,所以后人把“成都草堂”誉为中国文学史上的一块 。一千多年过去了,草堂荒而不废,塌而又起,金黄的茅草屋顶,如同一艘不沉的航船,在岁月的长河中漂浮,在人心的海洋里远航。从古到今,亿万人 地来到这里,站在柴门边看草堂内外的景象,亲近宅院中的一草一木,倾听园林里的天籁回声。曲径通幽,( ),人们寻寻觅觅,追随着诗人的履痕。这里的一切,都可以 出诗篇。这些诗篇,止于一个伟大的灵魂,源于青萍之末,鼓动了一代又一代中国人的心弦。杜甫草堂,是成都的魂魄所在,也是中国诗史上的一块 的碧玉。无论世界发生多大的变化,它总是荧光耀眼,安安静静地映照着人世,使无数心烦意乱的心灵趋向优美,归于沉静。

20. 依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A. 圣地 络绎不绝 衍生 举世无双

B. 胜地 川流不息 衍生 举世无双

C. 圣地 川流不息 衍化 独树一帜

D. 胜地 络绎不绝 衍化 独树一帜

21. 下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A. 徜徉在幽静的竹林间,穿过花树田垄

B. 穿过幽静的竹林,徜徉在花树田垄间

C. 穿过幽静的竹林,徘徊在花树田垄间

D. 徜徉在花树田垄间,穿过幽静的竹林

22. 文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 起于青萍之末,源于一个伟大的灵魂,使这些诗篇拨动了一代又一代中国人的心弦。

B. 这些诗篇,起于青萍之末,源于一个伟大的灵魂,敲动了一代又一代中国人的心弦。

C. 这些诗篇,起于青萍之末,源于一个伟大的灵魂,拨动了一代又一代中国人的心弦。

D. 这些诗篇,起于青萍之末,止于一个伟大的灵魂,拨动了一代又一代中国人的心弦。

五、写作(60分)

23. 写作。

周公吐哺,天下归心,是曹孟德的追求;指点江山,激扬文字,是毛泽东的追求;深入农村,研究乡土,是费孝通的追求;挽起裤腿,走下稻田,是袁隆平的追求,同学少年,青春正少的你,也有很多追求吧?

请以“这才是我的追求”为标题,写一篇不少于700字的作文。

要求:不要出现真实姓名、学校、班级及其他带有明显易辨认特征信息。

泰山外国语学校2023-2024学年高一上学期开学考试

语文学科试卷 答案解析

2023年9月

(本试卷满分150分,考试时间150分钟)

一、基础知识积累与运用(每题3分,共18分)

1. 下列词语没错别字的一项是( )

A. 嘶哑 喉咙 寒喧 腐烂 B. 黎明 温柔 深沉 敦厚

C. 激流 契机 汹拥 神奇 D. 寂净 悲愤 象征 挚爱

【答案】B

【解析】

【详解】本题考查学生识记现代汉语常用字字形的能力。

A.“寒喧”的“喧”,应写作“暄”;

C.“汹拥”的“拥”,应写作“涌”;

D.“寂净”的“净”,应写作“静”。

故选B。

2. 下列句中划线的词,使用正确的一项是( )

A. 这篇文章最突出的特点是语言富有文采。

B. 下雪的时候,雪花覆盖了大地,到处红装素裹,风景异常美好。

C. 他在老师眼里是好学生,在父母眼里是好孩子,他觉得自己就是备受宠爱的一代天骄,事事顺心如意。

D. 新学期伊始,教师要引导高一新生听好课,做好笔记,完成好课后作业,长此以往,定能让学生养成良好的学习习惯。

【答案】A

【解析】

【详解】本题考查学生正确使用词语(包括成语)的能力。

A. 文采:词藻雅丽;文章华美。根据语境,是说文章的语言辞藻华美,符合语境。

B. 红装素裹:指衣着淡雅的妇女。也形容雪后天晴,红日和白雪相映衬的景色。不合语境,句中写下雪时的景象。

C.一代天骄:一个时代的天之骄子。古文中,指受上天宠爱的人、称雄一世的人物;现代汉语中,指各行业精英人物。句中使用对象是受宠爱的好学生、好孩子,对象不当。

D.长此以往:长久这样下去(多指不好的情况)。不合语境,句中是说长期坚持就会形成好习惯。

故选A

3. 对下列句子修辞手法的判断有误的一项是( )

A. 山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。(对偶、比喻、拟人)

B. 为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……(反问)

C. 长大后,乡愁是一张窄窄的船票。(比喻)

D. 鸟的歌唱,云的流盼,树的摇曳。(排比、拟人)

【答案】B

【解析】

【详解】本题考查学生正确使用常见的修辞手法的能力。

A. 正确。“山舞银蛇,原驰蜡象”,结构相同,相同位置词语的词性相同,运用对偶;将山岭比作蟒蛇,将丘陵比作白象,是运用比喻;”欲与天公试比高”,将山岭、丘陵拟人化,与老天爷比谁高,运用拟人。

B.“反问”错。“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉”,有问有答,属于设问修辞。

C. 正确。将“乡愁”比作“船票”,运用比喻。

D. 正确。“鸟的歌唱,云的流盼,树的摇曳”,都是偏正结构的句式,以自然现象“鸟、云、树”为内容,运用了排比;赋予“鸟、云”以人的动作“歌唱、流盼”,运用拟人。

故选B。

4. 下列各句用语得体的一项是( )

A. 贵校师生热情地邀请我莅临指导,校长亲自在校门口迎接,我很感动。

B. 周末去朋友家做客,见面后,朋友对我说:“您的到来使我家蓬荜生辉。”

C. 我大作已正式出版,现已寄至您处,请在百忙之中予以指正。

D. 你知道吗?我们初中毕业时的合影,我一直当作最珍贵的礼物惠存着。

【答案】B

【解析】

【详解】本题考查学生语言表达之得体表达的能力。

A.不得体。“莅临”是敬语,多用于贵宾、上级或者长辈的来临。此处用于“我”,不得体。

C.不得体。“大作”是敬辞,只能用于对方。此处用于“我”,不得体。

D.不得体。“惠存”是敬词,意思是请对方保存。此处用于“我”,不得体。

故选B。

5. 下列句子中没有语病的一项是( )

A. 旅游部统计数据显示,2020年的端午假期首日,国内游客超1700万左右。

B. 防止疫情向学校扩散,守护师生安康,维护校园稳定,这是教育系统目前的当务之急。

C. 为了家乡经济的发展,彰武县县长开启直播带货模式,为彰武特色农产品代言。

D. 随着中高考对阅读能力考查的比重越来越大,使家长们开始重视从小培养孩子们的阅读兴趣。

【答案】C

【解析】

【详解】本题考查学生辨析并修改病句的能力。

A. “超……左右”语意矛盾,可改为“超1700万”或“1700万左右”。

B. 重复赘余,“目前的当务之急”中“当务之急”指当前急迫应办的事,可去掉“目前”。

D. 成分残缺,“随着……,使……”中缺少主语,可把“使”去掉,让“家长们”作主语。

故选C。

6. 下列标点符号使用不正确的一项是( )

A. “谁言寸草心,报得三春晖,”余光中的《乡愁》和《乡愁四韵》,是海外游子深情而优美的恋歌。

B. 《红海行动》体现出我们的态度:人不犯我,我不犯人,可要是侵犯到国家利益、人民安危,我们也绝不退缩。

C. 是什么力量让中国的国际影响力在短短40年中发生如此翻天覆地的变化?

D. 中国春节正逐步成为全球旅游消费旺季,“一带一路”沿线国家和地区成为热门选择,“外卡内用”也成为春节消费新时尚。

【答案】A

【解析】

【详解】本题考查学生正确使用标点符号的能力。

A.引用的句子作为整个句子的一部分,引号内句末的逗号应该放在引号外面。

故选A。

二、(共37分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无砚师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

(选自宋濂《送东阳马生序》)

王冕者,诸暨人。七八岁时,父命牧牛陇上。窃入学舍听诸生诵书;听已辄默记。暮归亡其牛。或牵牛来责蹊田。父怒挞之。已而复如初。母曰:“儿痴如此,曷不听其所为?”冕因去依僧寺以居夜潜出坐佛膝上执策映长明灯读之琅琅达旦。佛像多土偶,狞恶可怖,冕小儿,恬若不见。安阳韩性闻而异之,录为弟子,学遂为通儒。时冕父已卒,即迎母入越城就养。久之,母思还故里,冕买白牛,驾母车,自被古冠服随车后。乡里儿竞遮道讪笑,冕亦笑。冕屡应进士举,不中。叹曰:“此童子羞为者,吾可溺是哉?”竟弃去。或遇奇才侠客,谈古豪杰事,即呼酒共饮,慷慨悲吟,人斥为狂奴。北游燕都,馆秘书卿泰不花家。泰不花荐以馆职,冕曰:“公诚愚人哉!不满十年,此中狐兔游矣,何以禄仕为?”即日将南辕,会其友武林卢生死滦阳,唯两幼女、一童留燕,伥伥无所依。冕知之,不远千里走滦阳,取生遗骨,且挈二女还生家。冕状貌魁伟,美须髯,磊落有大志,不得少试以死,君子惜之。

(选自宋濂《王冕传》)

7. 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A. 冕因去/依僧寺以居/夜潜出/坐佛膝上执策/映长明灯读之/琅琅达旦

B. 冕因去依僧寺以居/夜潜出/坐佛膝上执策/映长明灯读之/琅琅达旦

C. 冕因去依僧寺以居/夜潜出/坐佛膝上/执策映长明灯读之/琅琅达旦

D. 冕因去/依僧寺以居/夜潜出/坐佛膝上/执策映长明灯读之/琅琅达旦

8. 对下列各句加点字的解释,不正的一项是( )

A. 又患无硕师名人与游(《送东阳马生序》) 出游

B. 俟其欣悦,则又请焉(《送东阳马生序》) 等待

C. 或牵牛来责蹊田(《王冕传》) 践踏

D. 馆秘书卿泰不花家(《王冕传》) 寓居

9. 下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 加冠,古代男子到二十岁时在宗庙中举行束发戴帽的仪式,表示他已经成年。

B. 诸生,古代经考试录取而进入中央、府、州、县各级学校学习的生员的统称。

C. 进士,中国古代科举考试通过最后一级中央政府朝廷考试者,即会试及第者。

D. 燕都,或称燕京,即今日北京之别称,原为燕国都城,后为元明清三代都城。

10. 下列各组句子中,加点词的意义和用法都不相同的一组是( )

A. 门人弟子填其室(《送东阳马生序》) 夫庸知其年之先后生于吾乎(《师说》)

B. 每假借于藏书之家(《送东阳马生序》) 善假于物也(《劝学》)

C. 伥伥无所依(《王冕传》) 不如须臾之所学也(《劝学》)

D. 泰不花荐以馆职(《王冕传》) 作师说以贻之(《师说》)

11. 下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A. 王冕与宋濂均是少年好学。宋濂因家贫只好借书遍观,并虚心向同乡前辈求教;王冕则在家人支持下入寺庙苦读。

B. 王冕率真放达。他母亲想回故里,他就自己穿戴着古式的衣冠跟在母亲的车后,引来孩童围观讪笑,他也跟着笑。

C. 王冕慷慨仗义。当他听说朋友卢生死在滦阳,他就不远千里赶去,取回卢生的骸骨安葬,并收留了朋友的两个幼女。

D. 王冕胸有大志但未实现。他相貌魁伟,有副美髯,人磊落有志向,可惜还未实践就去世了,很多人为之叹息。

12. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)以是人多以书假余,余因得遍观群书。

(2)安阳韩性闻而异之,录为弟子,学遂为通儒。

(3)此童子羞为者,吾可溺是哉?

13. 从选文来看,宋濂与王冕在从师问学的经历上有何不同?请简要说明。

【答案】7. D 8. A 9. C 10. D 11. C

12. (1)因此人们大多肯将书借给我,我因而能够看各种各样的书。

(2)安阳的韩性听说以后对此感到很惊讶,收他做弟子,他学成之后成了学识渊博的儒者。

(3)这是小孩子都觉得羞愧做的,我怎么可以沉溺于此呢?

13. ①宋濂是主动百里上门求师,因为其热情、谦虚和执着终有大成。②王冕是因为苦学而被名师看中,在名师的指点下成为通儒。

【解析】

【7题详解】

本题考查断句的能力。

句意:王冕于是离开家,寄住在寺庙里。一到夜里,他就暗暗地走出来,坐在佛像的除盖上,手里拿着书就借着佛像前长明灯的灯光诵读,书声琅琅一直读到天亮。

“冕因去”中,“冕”是主语,“因去”是谓语,表意完整,与后文断开,排除BC;“坐佛膝上”省略主语,“坐”是谓语,“佛膝上”是宾语,表意完整,与后文断开,排除A项。

故选D。

【8题详解】

本题重点考查考生理解文言文实词的能力。

A项,游,交往,交际。

故选A。

【9题详解】

本题考查识记文化常识的能力。

C项,进士应为殿试及第者,会试录取者称为“贡士”。

故选C。

【10题详解】

题重点考查考生理解文言虚词意义和用法的能力。

A项:均为代词,他的。

B项:均为介词,引出对象,向的意思。

C项,均为所字结构。

D项,介词,以,用;连词,来。

故选D

【11题详解】

本题考查分析和概括文本内容的能力。

C项中,“收留朋友的两个幼女”表述不当。原文是“且翠二女还生家”,把二女送回卢生老家。

故选C。

【12题详解】

本题考查翻译句子的能力。

(1)“以是”,因此;“假”, 借;“群书”,各种各样的书。

(2)“异”,意动用法,感到很惊讶;“录”,收录,收;“遂”,于是;“通儒”, 学识渊博的儒者。

(3)“此童子羞为者”, 判断句;“为”,做;“溺”,沉溺;“是”,代词,这。

【13题详解】

本题考查筛选和概括信息的能力。

由“尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉”可知,宋濂是主动百里上门求师,因为其热情、谦虚和执着终有大成。

由“冕因去,依僧寺以居。夜潜出,坐佛膝上,执策映长明灯读之,琅琅达旦。

佛像多土偶,狞恶可怖,冕小儿,恬若不见”可知,王冕是因为苦学而被名师看中,在名师的指点下成为通儒。

【点睛】参考译文:

我年幼时就爱学习。因为家中贫穷,无法得到书来看,常向藏书的人家求借,亲手抄录,约定日期送还。天气酷寒时,砚池中的水冻成了坚冰,手指不能屈仲,我仍不放松读书。抄写完后,跑着说还人家,不敢稍稍超过约定的期限。因此人们大多肯将书借给我,我因而能够看各种各样的书。已经成年之后,更加仰慕圣贤的学说,又苦于不能与学识渊博的老师和名人交往,曾快步走到百里之外,手拿着经书向同乡前辈求教。前辈德高望重,门人学生挤满了他的房间,他的言辞和态度从未稍有委婉。我站着陪侍在他左右,提出疑难,询问道理,低身侧耳向他请教;有时遭到他的训斥,表情更为恭敬,礼貌更为周到,不敢答复一句话;等到他高兴时,就又向他清教。所以我虽然愚钝,最终还是得到不少教益。

(选自宋濂《送东阳马生序》)

王冕是诸暨县人。七八岁时,父亲叫他在田地上放牛,他偷偷地跑进学堂去听学生念书。听完以后,总是默默的记住。傍晚回家,他把放牧的牛都忘记了,有人牵着奶责骂他们家的牛践踏田地。踩坏了庄稼。王冕的父亲大怒,打了王冕一顿。事情过后,他仍是这样。他的母亲说:“这孩子想读书这样入迷,何不由着他呢?”王冕于是离开家,寄住在寺庙里。一到夜里,他就暗暗地走出来,坐在佛像的除盖上,手里拿着书就借着佛像前长明灯的灯光诵读,书声琅琅一直读到天亮。佛像大多是泥塑的,一个个面目狰狞凶恶,令人害怕。王冕虽是小孩,却神色安然,好像没有看见似的。安阳的韩性听说以后对此感到很惊讶,收他做弟子,他学成之后成了学识渊博的儒者。那时王冕的父亲已死,王冕便将母亲带入越城供养。时间久了,母亲想念故乡,王冕就买了头白牛拖着母亲的车,自己穿戴着古式的帽子衣服跟随在车子后面,乡里的小孩都聚集在道两旁笑,王冕也笑。王冕多次考进士,但都落第了。他叹道:“这是小孩子都觉得羞愧做的,我怎么可以沉溺于此呢?”最终放弃了。有时遇到奇才侠客,谈及古时豪杰事迹,当即就一起喝酒,吟诗抒发慷慨悲愤之情,别人骂他是狂奴。当往北到了燕京时,住在史馆秘书卿泰不花家。泰不花推荐他在史馆供职,他说:“你真是愚昧啊!不出十年,这里就变成狐狸兔子游玩的地方了,还当什么官?”那天将要往南归,碰上他朋友卢生死在滦阳,只剩两个幼女、一个书童留在燕京,迷迷茫茫没有可以依靠的人。王冕知道后,不远千里去到滦阳,取回卢生的骸骨,并带两个幼女回到她们家。王冕相貌魁伟,有副美髯,为人磊落有大志,还没有实践就死了,令人悦惜。

(选自宋濂《王冕传》)

三、文学类文本阅读(本题共3小题,共17分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

呼日格窃贼

张港

呼日格翻译过来是“桥”。叫桥的地方必有河,有河的地方必有鱼。

刘一竿在城里钓界数得上第一,故人称“一竿”。这回,刘一竿要超越自己,再铸辉煌,非钓到更大、更稀有的鱼不可。一竿天不亮启程,骑摩托往远了跑:奇迹在远方,在别人到达不了的地方。

刘一竿口渴心躁时,飘来蒿子灰的味道,阵阵煮苞米的浓香。往前看,一座小村庄,家家烟囱扯出长长的灰色飘带,车前子、马蔺花画出一条小路。刘一竿进村了。

没有栅栏围墙,家家通通透透,挂挂红辣椒对联一样在房门两旁,瓜蔓爬上碱土墙,爬上褐色的草屋顶,门口卧着懒洋洋的黄狗,红肚燕儿探出檐头,有人唱着歌,牛羊拥挤着,跑出红云。

一个提奶桶婆婆脸对肩钐刀老汉,乐得前仰后合,听不懂说着什么。

一竿上前,弯弯身子说:“大婶儿,想找口水喝。”

婆婆侧侧耳朵,笑笑,摇头又摇头。老汉也是摇头。

哦,他们听不懂我的话。一竿张大嘴一扬脖儿,比划出手捏杯子的姿势。婆婆取只碗,擓一下奶子,送刘一竿嘴上,又擓一碗等他喝完续上。

一竿喝个透,老汉琢磨着一竿的家什,笑笑,比划出甩竿的样子。一竿点点头,笑笑,比划出提竿的姿势。老汉指一个方向,伸出大拇指。明白了,那个方向是出鱼的好地方。

一竿鞠躬告别,朝那个方向去了。

一座小桥,一湾清水,无边芦草,摩托不能去了。一竿把摩托推小桥下,看看四方无人,择柳丛密处,折一枝又一枝,盖严实车子。再看看,四方无人。一竿往河边去了。

找到了甩竿的好“涴子”,这儿,必有大鱼,怎么看都有大鱼。

怪了耶!换了面食,换了蚯蚓,鱼脊在水面翻花,却不咬钩。不咬就是不咬。刘一竿累得没了筋骨,急得毒火攻心,就是不咬。

看看太阳,一竿对自己说:我刘一竿,今儿要跌大跟头,要把脸丢这儿。一看表,得回程了。心沉沉,嘴苦苦。

走走走,一竿嗅到鲜鱼的腥味。寻味而去,看着一个临时存鱼的苇席鱼囤。

鱼囤中,全是奇鱼全是大鱼,鲜活着。一竿这种人,见这场景,惊讶得不行。

四周无人,再看也是无人。一竿想起关于钓鱼的相声,他脚一跺,“丢了的脸,回来了!”就拣着挑着往网兜里装。

得鱼忘筌,一竿看不到那藏车的小桥了。青苇茫茫,东西南北,全一个样。曰暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

愁到害怕时,一竿舍下脸,喊起来:“有人吗——有人吗——”最后喊出“救命”。

一只小船儿一条汉子,摇晃来了。一竿说自己迷路了,找不到小桥了。汉子不答,舍船上岸,示意一竿跟着走。

桥到了,车尚在。刘一竿得胜回城。

要让人人知道刘一竿钓得大鱼,钓得奇鱼。

儿子正写作业,孩子拿张白纸,上面一个大大的“窃”。

“爸爸,这个字,下边是七还是提土?”儿子问。

一竿感觉,孩子的眼睛怪怪的,像是嘲笑,又似有恨恨的暗骂。

半夜,一竿睡魇着了,惊叫“窃贼!抓窃贼!”

上班开会,刘一竿忽的心乱,感觉背后全是指头在指指点点。时时有个声音:刘一竿是个小偷,偷鱼的窃贼。

懊悔,恐惧,刘一竿再也不能承受了,他决定到那个小村,向人家说明,赔礼道歉,给人家鱼钱。

刘一竿费了很大劲得知这个小村庄的名:呼日格。知道与呼日格的人语言不通,一竿特意请了翻译。

到得呼日格,刘一竿见人一个大鞠躬,村人围上来指指点点,像看大熊猫。一老人上前,与翻译对话。

翻译说几说,手脚齐上,比划起来了,左拧右晃搔脑袋。刘一竿急了 :“翻呀!怎么卡壳灭火了?”

翻译憋得脸通红,还是左拧右晃搔脑袋。

刘一竿说:“你不是老翻译么?你是怎么了?”

翻译一跺脚,说:“他们说的是方言。”

“方言怎么的?”

“他们的语言,没有‘偷’这个单词。”翻译说。

(原载《百花园》2018年第4期)

14. 下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. “日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。”作者引用这个诗句,主要是为了表现刘一竿日暮时分在青苇茫茫的河边找不到藏车的小桥,难以回家的那种无奈与焦急的心理,同时也有戏谑的意味。

B. 刘一竿偷了别人鱼囤中的鱼,回家后十分懊悔、恐惧,最终决定去赔礼道歉。推动他转变的因素很多,主要是他的良心发现,对错误行为感到懊悔,也有孩子与同事客观上带给他的压力。

C. 在第三人称叙述的基础上,小说还利用了第一人称叙述来带领读者走进人物内心,如“找到了甩竿的好‘涴子’,这儿,必有大鱼,怎么看都有大鱼”,就是利用第一人称来叙述故事。

D. 大量使用短句是本文语言的一大特色,如“一座小桥,一湾清水,无边芦草,摩托不能去了”。这种句子结构简单,句义明晰,简洁明快,既可以节省笔墨,又能取得一语中的的效果。

15. 小说通过较多的情节反转,使故事一波三折而又别具深意。如开头交代刘一竿在城里钓界数得上第一,但他在呼日格却一条鱼都没钓起来。请从文中再找出四个类似的情节反转的例子。

16. 有人认为小说的主人公是呼日格的村民,还有人认为是“刘一竿”。你同意哪种观点?请简要叙述你的理由。

【答案】14. B 15. ①刘一竿没钓到鱼觉得丢了脸时,发现了鱼囤,满载而归;②钓鱼前刘一竿精心藏好车,可后来自己却找不到藏车的地点;③刘一竿想用偷来的鱼满足自己的虚荣心,但回家后却陷入懊悔、恐惧;④刘一竿特意带翻译去给语言不通的呼日格人道歉,但翻译却因呼日格方言里没有“偷”字而卡壳(刘一竿本想为自己的偷窃行为给呼日格人道歉,而呼日格方言里却没有“偷”这个字)。

16. 观点一、我认为“呼日格的村民”是主人公:1、“呼日格”是小说的主要环境,故事主要发生正在“呼日格”。2、主题与“呼日格”密切相关,从最后一句话看,小说的主题主要反映“呼日格”民风的淳朴。3、写“刘一竿”主要是为了衬托“呼日格村民”。

观点二、我认为“刘一竿”是主人公:1、从文章内容看,刘一竿贯穿文章始终,故事主要是围绕刘一竿展开。2、从题目看,“呼日格窃贼”指的是刘一竿。3、写村民是为了与刘一竿的行为相对比,讽刺刘一竿弄虚作假的行为。

【解析】

【14题详解】

本题考查学生的综合赏析能力。此类题考查的角度较多,有内容的理解,主旨的概括,形象(包括人物形象、物象和景物特点)分析,思想情感赏析,表现手法的分析等。解答这类题目,首先要题干的选择要求,如本题“对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项”,要求选出“不正确的”“一项”,立足考查“文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏”,然后浏览每个选项,再逐一进行分析。

B项,“也有孩子与同事客观上带给他的压力”错误,根据原文“儿子正写作业,孩子拿张白纸,上面一个大大的‘窃’。‘爸爸,这个字,下边是七还是提土?’儿子问”,可知儿子只是问他“窃”字怎么写;根据原文“上班开会,刘一竿忽的心乱,感觉背后全是指头在指指点点。时时有个声音:刘一竿是个小偷,偷鱼的窃贼”,可知同事也没有真正的在他背后指指点点。这些都是他自己的感觉,并不是孩子与同事客观上带给他的压力。

故选B。

【15题详解】

本题考查鉴赏故事情节的能力。解答此类题目,要通读文章,整体把握文章内容大意,在此基础上回归文章,理清故事情节找出小说情节反转,使故事一波三折而又别具深意的地方,最后进行总结概括。

结合原文“一竿把摩托推小桥下,看看四方无人,择柳丛密处,折一枝又一枝,盖严实车子”和“得鱼忘笙,一竿看不到那藏车的小桥了”,可见,钓鱼前刘一竿精心藏好车,可后来自己却找不到藏车的地点,一波三折;结合原文“看看太阳,一竿对自己说:我刘一竿,今儿要跌大跟头,要把脸丢这儿。一看表,得回程了”和“丢了的脸,回来了!就拣着挑着往网兜里装”,可见,刘一竿没钓到鱼觉得丢了脸时,发现了鱼国,满载而归,一波三折;结合原文“要让人人知道刘一竿钓得大鱼,钓得奇鱼”和“一竿感觉,孩子的眼睛怪怪的,像是嘲笑,又似有恨恨的暗骂”“懊悔,恐惧,刘一竿再也不能承受了,他决定到那个小村,向人家说明,赔礼道歉,给人家鱼钱”,可见,刘一竿想用偷来的鱼满足自己的虚荣心,但回家后却陷入懊悔、恐惧,故事情节一波三折;结合原文“知道与呼日格的人语言不通,一竿特意请了翻译”和“翻译说几说,手脚齐上,比画起来了,左拧右晃播脑袋。刘一竿急了:翻呀!怎么卡壳灭火了?”,可见,刘一竿特意带翻译去给语言不通的呼日格人道歉,但翻译却因呼日格方言里没有“偷”字而卡壳,使得故事情节一波三折。

【16题详解】

本题考查考生对作品进行个性化阅读和有创意的解读。本题题干要求“你认为小说的主人公是谁?请说明理由”。首先要先明自己的观点:认为谁是小说的主人公;然后分点阐述自己的理由。可以围绕小说的人物形象、故事情节、环境、主旨四个方面来回答不能凭空捏造,一定要结合文本具体内容来回答。

如选择呼日格的村民,结合原文第四段“没有栅栏围墙,家家通通透透,挂挂红辣椒对联一样在房门两旁,瓜蔓爬上碱土墙,爬上褐色的草屋顶门口卧着懒洋洋的黄狗,红肚燕儿探出檐头,有人唱着歌,牛羊拥挤着,跑出红云”,这是对环境的描写,说明这个地方环境优美、邻里和睦、民风淳朴;结合原文“一个提奶桶婆婆脸对肩衫刀老汉,乐得前仰后合”“婆婆取只碗,扰一下奶子,送刘一竿嘴上,又扛一碗等他喝完续上”“老汉琢磨着一竿的家什……指一个方向,伸出大拇指”“汉子不答,舍船上岸,示意一竿跟着走”,通过呼日格人接人待物的方式表明其热情友善,体现民风淳朴;结合原文“到得呼日格,刘一竿见人一个大鞠躬,村人围上来指指点点,像看大熊猫”“他们的语言,没有偷这个单词”这些生活习惯和生活细节,表明他们世世代代淳朴的民风。由此可知小说主题是反映呼日格的民风淳朴,写刘一竿的弄虚作假是为了反衬呼日格人民的淳朴善良。

如选择刘一竿,则可以从题目“呼日格窃贼”,可看出指的是刘一竿;从情节上看,小说以刘一竿为线索,叙述他没钓到鱼、偷鱼、后悔偷鱼、向呼日格村民认错赔鱼钱等主要事件,贯穿始终,使文章结构严谨;从人物上看,小说写呼日格的民风淳朴,则把刘一竿和呼日格的村民形成对比,如“他们的语言,没有偷这个单词”,可知突出了刘一竿弄虚作假的批判。考生根据这些关键点作答即可。

【点睛】文学类文本阅读选择题的题目,主要集中对文意、文章的主旨、文章的结构、人物形象的塑造等内容的考核,考核的方式基本有两种,一种是根据文章的内容进行分析,概括,另一种是对文章特色和手法的赏析,分析文意要读懂文章,主要是文意、主旨、情感、人物的心理表述不当,赏析一般为手法和特色概括不当,手法集中在小说的三要素上,主要考核人物塑造、情节安排、环境描写、标题的作用、结尾的特征等。选择题时往往错误选项的命制都是明显的不会引起争议的错误,即所谓的“硬伤”,在答题时注意寻找这些硬伤。

四、语言文字运用(每题3分,共18分)

(一)

阅读下面的文字,完成下面小题。

珠峰没有关门,游客尚可观赏。关于世界第一高峰珠穆朗玛峰,许多人都梦想一窥她神秘的面纱,渴望离她再近一点,登山爱好者把登顶珠峰作为人生目标,_______的普通游客也想在珠峰大本营一睹珠峰的雄壮。但对珠峰来说,或许“保护”比“征服”更有意义,更为迫切。西藏自治区体育局局长尼玛次仁介绍,由于登山运动的普及和人类活动的增加,原本生态形势就岌岌可危的珠峰,环境承载力正逼近极限。定日县珠峰管理局统计,2018年以来,自治区组织清理珠峰保护区海拔5200米以上的垃圾8.4吨。极寒之地的环保难度_______,7000米以上清运垃圾,( )。一个随手丢弃的登山绳、饮料罐,工作人员都_______ 得冒着生命危险清理。人的_______ 和自然的宽以待人让如今的珠峰陷入了垃圾处理的难题中。官方的澄清声明向更多珠峰来访者透露出一个信息:珠峰永远敞开大门迎接更多人,_______ 每一个登山的人都要带着垃圾离开。虽说“珠峰无限期关闭”是误读,但也给所有向往珠峰的人提个醒:除了脚印,什么都别留下。这才是对自然最大的敬畏。

17. 文中画横线的部分有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 关于世界第一高峰珠穆朗玛峰,许多人都梦想揭开她神秘的面纱

B. 对于世界第一高峰珠穆朗玛峰,许多人都梦想一窥她神秘的面纱

C. 关于世界第一高峰珠穆朗玛峰,许多人都梦想一窥她神秘的面纱

D. 对于世界第一高峰珠穆朗玛峰,许多人都梦想揭开她神秘的面纱

18. 依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A. 熙熙攘攘 显而易见 必须 为所欲为 而且

B. 纷至沓来 不言而喻 可能 随心所欲 但是

C. 熙熙攘攘 不言而喻 必须 为所欲为 并且

D. 纷至沓来 显而易见 可能 随心所欲 但是

19. 下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A. 不能依靠工作人员人力搬运,因为越往高处对人的体能考验越大

B. 越往高处对人的体能考验越大,而且只能依靠工作人员人力搬运

C. 只能依靠工作人员人力搬运,而且越往高处对人的体能考验越大

D. 越往高处对人的体能考验越大,所以不能依靠工作人员人力搬运

【答案】17. D 18. B 19. C

【解析】

【17题详解】

本题主要考查辨析并修改病句的能力。此类试题解答时,需要注意病句的常见类型。命题这一段文字中选择一个句子,将其修改有病句,然后在题中列出四种修改情形,要求选出修改最恰当的一种。此题题型新颖,但是,只是在词语搭配这个考点上设置陷阱,难度不大。文中画横线的句子有两处语病,一处是错用“关于”与“对于”。第一,指出明确的对象,用“对于”,不用“关于”。第二,“对于”可用在句首,也可以用在句中,而“关于”只用在句首。第三,“关于”有提示性质,用“关于”组成的介词结构,可以单独作文章的题目。用“对于”组成的介词结构,多作状语,一般不能单独作文章的标题。结合“世界第一高峰珠穆朗玛峰”分析可知,应该用“对于”,排除A项、C项。

搭配不当,“一窥”与“面纱”搭配不当,排除B项、C项。

故选D。

【18题详解】

本题主要考查正确使用词语(包括熟语)的能力。此类试题解答的关键在于两点:仔细审查该词语的语言环境;注意对近义成语的分析辨别。辨析近义成语的关键就是要仔细分辨它们的细微差别。首先阅读语境,把握语境含义,然后抓住相异语素,分析其意义差异,同时可联系日常习惯用语,推断词语意义及用法。

熙熙攘攘:形容人来人往,非常热闹。强调人多热闹。纷至沓来:形容纷纷到来,连续不断地到来。强调接连不断地来。语境说的是登山爱好者把登顶珠峰当作人生目标,接连不断地攀登珠峰。所以此处应选用“纷至沓来”。

显而易见:意思是事情或道理很明显,极容易看清。不言而喻:指不用说就可以明白。形容道理很浅显。前者强调明显,后者强调浅显。语境说的是极寒之地的环保难度很明显,所以此处应选用“不言而喻”。

必须:表示事理上的必要和情理上的必要,副词,有强调的语气,多作状语。可能:表示可以实现;也许,或许等。结合“一个随手丢弃的登山绳、饮料罐,工作人员”“得冒着生命危险清理”分析,应该是表示猜测估计的,用“可能”。

为所欲为:意思是指做想做的事,本指做自己想做的事,后指很随意,想干什么就干什么(通常用于贬义)。随心所欲:随着自己的意思,想要干什么就干什么。根据语境中“一个随手丢弃的登山绳、饮料罐”这句话,可知该句说的是人们扔垃圾太随意了,所以此处应选用“随心所欲”。

结合“珠峰永远敞开大门迎接更多人”“每一个登山的人都要带着垃圾离开”分析,此处需要用表示转折关系的词语,选用“但是”。

故选B。

【19题详解】

本题主要考查语言表达简明、连贯、得体、准确、鲜明、生动的能力,重点考查语言的连贯能力。此类试题解答时,最重要的方法就是根据上下文意进行推断。命题者在题干所给文段中挖掉一句话,然后设计四个内容差不多、但句式各异的句子,选出最恰当的一项。选项都有一定的干扰性,难度适中。结合“7000米以上清运垃圾”“一个随手丢弃的登山绳、饮料罐,工作人员可能都得冒着生命危险清理”分析,此处主要讲依靠人力搬运,越往高处难度越大。

分析选项内容,A项,“不能依靠工作人员人力搬运”表意错误。

B项,“而且”连接的递进关系语序不当。

D项,“所以不能依靠工作人员人力搬运” 表意错误。

故选C。

【点睛】正确运用成语,要弄清楚一下几种类型的错误:一、看成语含义与前后文的修饰限制成分是否协调;二、看成语意思与所处的语境是否吻合,是否造成大词小用或小词大用;三、看成语的褒贬感彩是否适合所在的语境;四、看成语适用的对象、范围和场合是否造成张冠李戴;五、看成语运用是否因望文生义而误用;六、看成语是否因画蛇添足而造成前后内容重复。

(二)

阅读下面的文字,完成下面小题。

杜甫草堂位于四川省成都市西南的浣花溪畔,是我国唐代伟大现实主义诗人杜甫流寓成都时的故居。公元759年的冬天,杜甫为避乱携家由陇右入蜀。靠亲友的帮助,在成都西郊风景如画的浣花溪畔修建茅屋居住,第二年春天,茅屋落成称“成都草堂”。杜甫在这里居住近4年,创作的诗歌流传至今的有240余首。因为杜甫在这里创作的诗歌艺术特色鲜明,所以后人把“成都草堂”誉为中国文学史上的一块 。一千多年过去了,草堂荒而不废,塌而又起,金黄的茅草屋顶,如同一艘不沉的航船,在岁月的长河中漂浮,在人心的海洋里远航。从古到今,亿万人 地来到这里,站在柴门边看草堂内外的景象,亲近宅院中的一草一木,倾听园林里的天籁回声。曲径通幽,( ),人们寻寻觅觅,追随着诗人的履痕。这里的一切,都可以 出诗篇。这些诗篇,止于一个伟大的灵魂,源于青萍之末,鼓动了一代又一代中国人的心弦。杜甫草堂,是成都的魂魄所在,也是中国诗史上的一块 的碧玉。无论世界发生多大的变化,它总是荧光耀眼,安安静静地映照着人世,使无数心烦意乱的心灵趋向优美,归于沉静。

20. 依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A. 圣地 络绎不绝 衍生 举世无双

B. 胜地 川流不息 衍生 举世无双

C. 圣地 川流不息 衍化 独树一帜

D. 胜地 络绎不绝 衍化 独树一帜

21. 下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A. 徜徉在幽静的竹林间,穿过花树田垄

B. 穿过幽静的竹林,徜徉在花树田垄间

C. 穿过幽静的竹林,徘徊在花树田垄间

D. 徜徉在花树田垄间,穿过幽静的竹林

22. 文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 起于青萍之末,源于一个伟大的灵魂,使这些诗篇拨动了一代又一代中国人的心弦。

B. 这些诗篇,起于青萍之末,源于一个伟大的灵魂,敲动了一代又一代中国人的心弦。

C. 这些诗篇,起于青萍之末,源于一个伟大的灵魂,拨动了一代又一代中国人的心弦。

D. 这些诗篇,起于青萍之末,止于一个伟大的灵魂,拨动了一代又一代中国人的心弦。

【答案】20. A 21. B 22. C

【解析】

【20题详解】

本题主要考查正确使用词语(包括熟语)的能力。

圣地:意为神圣的地方,一般指具有重大历史意义和作用的地方或宗教上与教主生平事迹有重大关系的地方;胜地:指有名的风景优美的地方。“成都草堂”并非以景色著名,而是因“杜甫”在文学史上的地位而出名,应选“圣地”。

络绎不绝:形容过往人马或车船等前后相接,连续不断;川流不息:行人或车马等很多,像水流那样连续不断。前者使用范围更广,往往有明确的目的地,而后者则没有。这里指人们都到“杜甫草堂”来,应选“络绎不绝”。

衍生:演变而产生;衍化:演变而产生变化此处指由环境事物触发而写出诗歌,并没有“产生变化”之意,应选“衍生”。

举世无双:全世界找不到第二个,形容事物极少;独树一帜:单独树起一面旗帜,比喻独特新奇,自成一家,多用于描述艺术、作品等与众不同。这里指“杜甫草堂”在中国诗史上独一无二,应选“举世无双”。

故选A。

【21题详解】

本题主要考查语言表达简明、连贯、得体、准确、鲜明、生动的能力,重点考查语言的连贯能力。

根据括号后的“人们寻寻觅觅”可知,应先穿过……,再徜徉在……;排除AD项;“徘徊”与语境不合,排除C项。

故选B。

【22题详解】

本题考查辨析并修改病句的能力。

A项,“使”让句子成分残缺;

B项,“敲击”与“心弦”搭配不当;

D项,不合逻辑,诗篇不可能“止于一个伟大的灵魂”。

故选C。

五、写作(60分)

23. 写作。

周公吐哺,天下归心,是曹孟德的追求;指点江山,激扬文字,是毛泽东的追求;深入农村,研究乡土,是费孝通的追求;挽起裤腿,走下稻田,是袁隆平的追求,同学少年,青春正少的你,也有很多追求吧?

请以“这才是我的追求”为标题,写一篇不少于700字的作文。

要求:不要出现真实姓名、学校、班级及其他带有明显易辨认特征的信息。

【答案】略

【解析】

【详解】本题考查学生的写作能力。

审题:

这是一道给材料的命题作文,材料类型是引语类材料。

材料以排比句的形式引出了作文题目。材料中列举了曹孟德、毛泽东、费孝通和袁隆平的追求,曹孟德的追求是“天下归心”,他认为把天下的贤才都招揽过来,以实现统一天下的大业。毛泽东的追求是“指点江山”,改造旧的国家,从而创造一个新的世界。费孝通的追求是“研究乡土”,从而让人们了解中国农村,了解中国农村的文化,坚定文化自信。袁隆平的追求就是“走下稻田”,让天下人不再饿肚子。这些伟大的人物都有自己的追求。这个可以作为写作的引领,我们可以从中获得一定的启发。我们每个有梦想的人都应该有追求,我们可以有远大的追求,也可以有文艺一点的追求,也可以有精进技术等方面的追求,追求是我们进步的动力。

文章标题是“这才是我的追求”,“这”指的是文章主体所写的内容;“我”是第一人称,写作时如果是记叙文就以第一人称来写;“追求”是最具有内涵的一个词语,因为追求有大有小,有高有低。如材料中所选择的人物的追求,都是立志高远,值得我们学习的,因此说,我们也不妨从这个角度入手,让自己的追求也高远一些,体现大格局和大情怀。比如你的追求可以是为了世界和平,为了国家安定,为了人民的幸福等等。当然,不是所有的人都有高远的追求,你也可以追求作一个普通而平凡的人,追求个人的小幸福,这也是可以理解的,但是一定要注意,不要追求一些世俗的、低级趣味的东西,更不能体现消极的追求等。高远的追求,要写出气势,体现内在的力量;小的追求,要写出情调,体现平凡而温情。无论大追求还是小追求,能够写出真情实感即可。从文体上来看,这个题目更适合写成散化的议论文,或者是叙事类的文章。

立意:

1.为世界和平贡献力量是我的追求。

2.国家安定,人民幸福才是我的追求。

3.平凡而温暖的生活才是我的追求。

同课章节目录