中考语文二轮专题复习:诗歌鉴赏系列之爱国忧民诗(知识点+方法+习题)

文档属性

| 名称 | 中考语文二轮专题复习:诗歌鉴赏系列之爱国忧民诗(知识点+方法+习题) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 26.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-05 15:02:46 | ||

图片预览

文档简介

诗歌鉴赏题专练之爱国忧民诗

一、爱国忧民诗内涵:

爱国忧民诗是诗歌题材的一种。用来抒发对祖国大好河山的热爱、对国家兴亡命运的关心、以及个人建功立业、报效国家等情感的诗歌。

二、六大爱国诗人:

1.屈原,是战国时期一位伟大的爱国诗人,中国浪漫主义文学的奠基人,被誉为“楚辞之祖”。屈原作品的出现,标志着中国诗歌进入了一个由大雅歌唱到浪漫独创的新时代。

2.杜甫,唐代著名现实主义诗人,他创作《登高》《春望》《北征》以及“三吏”、“三别”等名作,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。其思想核心是仁政思想,他有“致君尧舜上,再使风俗淳”的宏伟抱负,其诗歌中蕴含的忧国忧民的思想。

3.岳飞,南宋抗金名将,位列南宋“中兴四将”之首。《满江红·怒发冲冠》是千古传诵的爱国名篇。

4.辛弃疾,一生以恢复中原为志,以功业自许,却命运多舛、备受排挤、壮志难酬。

5.陆游,诗词文饱含爱国热情对后世影响深远。词与散文成就亦高,刘克庄谓其词“激昂慷慨者,稼轩不能过”。

6.文天祥,南宋末年政治家、文学家,抗元名臣,民族英雄,与陆秀夫、张世杰并称为“宋末三杰”。《过零丁洋》中所作的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,气势磅礴,情调高亢,激励了后世众多为理想而奋斗的仁人志士。

三、爱国忧民诗分类:

爱国类(忧国忧民,抒发报国之志)

忧民类(关心民生疾苦,表达对劳动人民的同情)

四、标志

1.看题材:

①山河沦丧、归家无望,对国家、民族命运的担忧;

②忧国之痛,以死明志,为国捐躯的豪情;

③不畏挫折,为国效力的奉献精神

2.找意象

①.山河

自古以来,人们就喜欢到大山大河去观光游览,或迎风而舒啸,或登临以赋诗。五岳顶天立地,崔嵬峥嵘;江河浩荡奔腾,一泻千里,它们雄伟无比的景观,充分体现出世世代代居住于此的炎黄子孙通览古今、胸怀天下的气概。

【例句】

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。——宋·文天祥《过零丁洋》

山河千古在,城郭一时非。——宋·文天祥《南安军》

②.烽火

烽火,古代边防军事通讯的重要手段,烽火的燃起是表示国家战事的出现。古代在边境建造的烽火台,通常台上放置干柴,遇有敌情时则燃火以报警——通过山峰之间的烽火迅速传达讯息;

【例句】

烽火连三月,家书抵万金。——杜甫《春望》

烽火照西京,心中自不平。——杨炯《从军行》

③.弓

在冷兵器时代,弓箭是最可怕的致命武器。弓和箭是临时所能制备的最好武器,也很易于制备。是战争中必备的武器。

【例句】

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。—辛弃疾《为陈同甫赋壮词以寄之》

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。—苏轼《江城子 密州出猎》

④.其他

战争、中原、长安、铁马、神州、草木、风雨、烟、沙、九州、楼兰、玉门关、轮台、风雨、泪、王师等。

3. 看特征:战争、天下、国事、民生疾苦、圣明。这类诗歌多传达对祖国的热爱,对人民的同情。主要表现为激情澎湃、赞赏国家。

五、爱国忧民诗的常见情感

1、忧国忧民,心系国家。如:杜甫《春望》

2、表现为国捐躯,视死如归的崇高品格。如:文天祥《过零丁洋》

3、表达为国杀敌效力的愿望。苏轼《江城子·密州出猎》

4、效忠君主,渴望建功立业。

5、讽刺现实,对劳动人民的深切同情。如:白居易《卖炭翁》

6.对统治阶级的不满

【温馨提示】:

爱国诗的情感不能简单地以“热爱祖国”一概而论,应结合具体诗句仔细揣摩。概括情感要准确,不可生搬硬套。

六、鉴赏爱国忧民诗的方法

(一)注意标题,弄清爱国之因;

(二)注意意象,感受画面和氛围;

(三)注意关键词句,弄清作者要表达的情感。

【特别提示】:

欣赏一首诗,要养成一字一句读诗的习惯。读懂诗歌,自然能准确鉴赏理解诗歌情感。

七、专题训练:

(一)《过零丁洋》

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

1.对尾联“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”这一名句从抒情方法和内容上作简要分析。

这一句采用直抒胸臆的方式,表明了自己以死明志的决心,充分体现了他的民族气节。

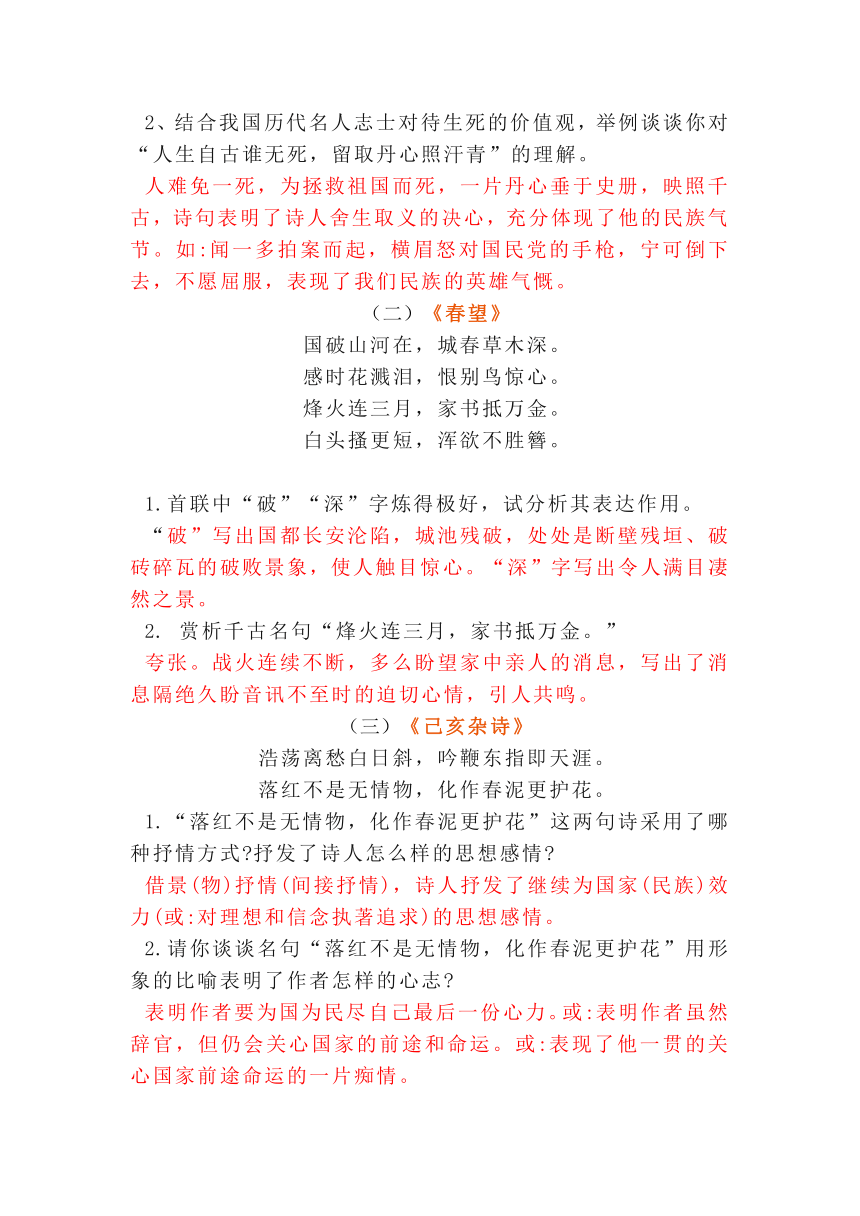

2、结合我国历代名人志士对待生死的价值观,举例谈谈你对“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的理解。

人难免一死,为拯救祖国而死,一片丹心垂于史册,映照千古,诗句表明了诗人舍生取义的决心,充分体现了他的民族气节。如:闻一多拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,不愿屈服,表现了我们民族的英雄气慨。

(二)《春望》

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

1.首联中“破”“深”字炼得极好,试分析其表达作用。

“破”写出国都长安沦陷,城池残破,处处是断壁残垣、破砖碎瓦的破败景象,使人触目惊心。“深”字写出令人满目凄然之景。

2. 赏析千古名句“烽火连三月,家书抵万金。”

夸张。战火连续不断,多么盼望家中亲人的消息,写出了消息隔绝久盼音讯不至时的迫切心情,引人共鸣。

(三)《己亥杂诗》

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,化作春泥更护花。

1.“落红不是无情物,化作春泥更护花”这两句诗采用了哪种抒情方式 抒发了诗人怎么样的思想感情

借景(物)抒情(间接抒情),诗人抒发了继续为国家(民族)效力(或:对理想和信念执著追求)的思想感情。

2.请你谈谈名句“落红不是无情物,化作春泥更护花”用形象的比喻表明了作者怎样的心志

表明作者要为国为民尽自己最后一份心力。或:表明作者虽然辞官,但仍会关心国家的前途和命运。或:表现了他一贯的关心国家前途命运的一片痴情。

(四)《渔家傲》

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

羌管悠悠霜满地,人不寐, 将军白发征夫泪。

1. “千嶂里,长烟落日孤城闭”,写出了塞外怎样的景致 试加以描述。

群山连绵,炊烟袅袅,夕阳西下,一座孤城,表现了边塞的悲凉。

2.全词抒发了作者怎样的复杂感情

a、慨以功业未立,b、思念家乡。其它如“壮志难酬、有家难归”、“爱国的情怀、思乡的苦闷”之类的意思也可。

(五)辛弃疾《破阵子》

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵,马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

1、下列对辛弃疾词的分析不恰当的一项是( )

A.这首词将现实与梦境融为一体,富有浪漫色彩。

B.词最后一句已变悲壮为雄壮,从而完成了失意英雄的心灵塑造。

C.词上下两片共十句,前九句每句咏一事,节奏紧凑,形象鲜丽、生动。

D.词中“天下事”是指收复北方的国家大事

2、“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”蕴含了怎样的思想感情

【参考答案】:1.B 2. 醉梦里挑亮油灯观看宝剑,梦中回到了响彻号角声的军营。描绘了一幅军旅生活图。蕴含了词人杀敌报国、恢复祖国山河、建立功名的壮烈情怀。

(六)《雁门太守行》

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞土燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

1.本诗描绘了一场边关战争,表现了守边将士什么精神

誓死报国、英勇赴战的精神。

2.“黑云压城城欲摧”是千古名句,试分析其成为名句的原因。

示例:一个“压”字,把敌军人马众多来势凶猛,以及交战双方力量悬殊、守军将士处境艰难等等,淋漓尽致地揭示出来。运用比喻和夸张手法渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危急情势。

3.这首诗表现了诗人怎样的思想感情

这首诗歌颂了守边将土浴血奋战誓死报国的英雄气概,也表达了诗人立志报国(尽忠报国)的决心。

(七)(2022湖南长沙)阅读下面的诗歌,完成1~2题。(6分)

舟师

俞大猷①

倚剑东冥②势独雄,扶桑③今在指挥中。

岛头云雾须臾尽,天外旌旗上下翀④。

队火⑤光摇河汉⑥影,歌声气压虬龙宫⑦。

夕阳景⑧里归篷近,背水阵奇⑨战士功。

【注释】①俞大猷:明代战功显著的抗倭名将。②东冥:东海。③扶桑:我国对日本的旧称。④翀:通“冲”,舞动的意思。⑤队火:排列成队的战船上的炮火。⑥河汉:指银河。⑦虬龙宫:比喻倭寇的巢穴。⑧景:同“影”。⑨背水阵奇:比喻抗倭水军战阵的精妙奇特。

1.下列对这首诗歌的理解或分析正确的一项是(2分)( )

A.“剑”“扶桑”写出了水军武器的锋利和倭寇的凶残。

B.“云雾”写出了战时环境的恶劣,“旌旗”写出了倭寇人数之多。

C.“队火”“河汉影”写出了战争中炮火连天的凄惨场面。

D.“夕阳景”“归篷近”描绘了在夕阳的余晖里,战船徐徐归来的情景。

1.(2分)D 【解析】A项中“扶桑”是我国对日本的旧称,此处不能说明倭寇的凶残;B项“‘云雾’写出了战时环境的恶劣”的分析不正确,结合“须臾尽”可知此时云雾消散,是作战的好时机,同时“旌旗”写的也不是倭寇的人数之多,而是表明我方战船上的旗子上下舞动,水师已做好战斗准备;C项“战争中炮火连天的凄惨场面”分析不正确,应该是“战争中炮火连天的激烈战斗场面”,故选D项。

2.请分析诗歌表现的情感,填写下面的表格。(4分)

阶 段 表现的情感

战前(首联) 坚信战争必胜的自信

战中(颔联、颈联) _____________________________

战后(尾联) _______________________________

2. (4分)示例:①士气高昂/奋勇战斗的豪情(豪迈) ②胜利的喜悦(自豪)/对将士的赞美(每点2分,满分为4分。意思相近即可。)

(八)古诗阅读。(4分)

秋日二绝(其一)

范成大

碧芦青柳不宜①霜,染作沧洲②一带黄。

莫把江山夸北客③,冷云寒水更荒凉。

【注释】①不宜:不适宜,经受不了。②沧洲:指近水的一带,此处指诗人所见。③北客:金人。

3.请发挥想象和联想,将诗句“碧芦青柳不宜霜,染作沧洲一带黄”所展现的画面描绘出来。(2分)

4.诗歌运用____________的表现手法,借用景物的变化,讽刺南宋朝廷不顾国土完整,只顾苟且偷安的生活,传达出诗人____________之情。(2分)

3.(2分)碧绿的芦苇和青青的柳树经受不了风霜,整个江南水乡之地,已由过去的青碧秀色变为了满目苍黄。(意思相近即可)

4.(2分)对比和衬托 忧国忧民(每空1分,意思相近)

诗句 译文 鉴赏

碧芦青柳不宜霜, 染作沧洲一带黄。 碧绿的芦苇和青青的柳树经受不了风霜;整个江南水乡之地(已由过去的青碧秀色)变为满目苍黄。 内容:这首诗描写了江南秋天荒凉的景象。 炼字:诗人用“冷”“寒”照应“云”“水”,进一步丰富了景物意象,渲染出郊外秋日凄苦萧瑟的气氛。 手法、情感:用对比和衬托的表现手法,将春天的碧绿和秋天的枯黄作对比,同时,碧绿又反衬出“荒”来,再加上“冷云寒水”的映衬,就显示出“凉”来。这荒凉的江南秋色就是偏安一隅的南宋小朝廷的真实写照,枯黄的芦苇和杨柳就是奴颜婢膝,奉迎敌国的朝中君臣,他们根本经不起风霜的袭击,早已变成断了脊梁骨的人了,而这些人偏偏厚颜无耻,居然向“北客”(金人)夸耀起“江南好”来。诗人化满腔的愤恨为冷峻的揭露,显露了南宋君臣奴颜婢膝、竭力逢迎的丑态。

莫把江山夸北客, 冷云寒水更荒凉。 不要把江南的风景再向北方客人夸耀了(现在已经秋色萧条);江南如今是冷云寒水,气象萧索,比之北方,还更荒凉。

【主旨】这首诗虽然只是描写景物,但以景衬情,表达了作者对多灾多难的祖国的深深地牵挂。

(九)卖炭翁

【唐】白居易

翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。

手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。

一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。

半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

卖花翁

【唐】吴融

和烟和露一丛花,担入宫城许史家①。

惆怅东风无处说,不教闲地著②春华。

【注释】①许史家:借指豪门世家。②著:显示。

1.《卖炭翁》中,诗人用“______________”“______________”“______________”等动词传神地刻画了统治者巧取豪夺、蛮横无理的行径;《卖花翁》中的富贵人家也有如此行径,是通过“______________”一词显露出来的。

2.两首诗以小见大,诗人都从底层百姓的角度切入,共同表达了怎样的思想感情?

【参考答案】:1.把 叱 牵 不教

2.表达了对权贵们霸道贪婪行径的愤恨和对劳动人民的深切同情。

一、爱国忧民诗内涵:

爱国忧民诗是诗歌题材的一种。用来抒发对祖国大好河山的热爱、对国家兴亡命运的关心、以及个人建功立业、报效国家等情感的诗歌。

二、六大爱国诗人:

1.屈原,是战国时期一位伟大的爱国诗人,中国浪漫主义文学的奠基人,被誉为“楚辞之祖”。屈原作品的出现,标志着中国诗歌进入了一个由大雅歌唱到浪漫独创的新时代。

2.杜甫,唐代著名现实主义诗人,他创作《登高》《春望》《北征》以及“三吏”、“三别”等名作,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。其思想核心是仁政思想,他有“致君尧舜上,再使风俗淳”的宏伟抱负,其诗歌中蕴含的忧国忧民的思想。

3.岳飞,南宋抗金名将,位列南宋“中兴四将”之首。《满江红·怒发冲冠》是千古传诵的爱国名篇。

4.辛弃疾,一生以恢复中原为志,以功业自许,却命运多舛、备受排挤、壮志难酬。

5.陆游,诗词文饱含爱国热情对后世影响深远。词与散文成就亦高,刘克庄谓其词“激昂慷慨者,稼轩不能过”。

6.文天祥,南宋末年政治家、文学家,抗元名臣,民族英雄,与陆秀夫、张世杰并称为“宋末三杰”。《过零丁洋》中所作的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,气势磅礴,情调高亢,激励了后世众多为理想而奋斗的仁人志士。

三、爱国忧民诗分类:

爱国类(忧国忧民,抒发报国之志)

忧民类(关心民生疾苦,表达对劳动人民的同情)

四、标志

1.看题材:

①山河沦丧、归家无望,对国家、民族命运的担忧;

②忧国之痛,以死明志,为国捐躯的豪情;

③不畏挫折,为国效力的奉献精神

2.找意象

①.山河

自古以来,人们就喜欢到大山大河去观光游览,或迎风而舒啸,或登临以赋诗。五岳顶天立地,崔嵬峥嵘;江河浩荡奔腾,一泻千里,它们雄伟无比的景观,充分体现出世世代代居住于此的炎黄子孙通览古今、胸怀天下的气概。

【例句】

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。——宋·文天祥《过零丁洋》

山河千古在,城郭一时非。——宋·文天祥《南安军》

②.烽火

烽火,古代边防军事通讯的重要手段,烽火的燃起是表示国家战事的出现。古代在边境建造的烽火台,通常台上放置干柴,遇有敌情时则燃火以报警——通过山峰之间的烽火迅速传达讯息;

【例句】

烽火连三月,家书抵万金。——杜甫《春望》

烽火照西京,心中自不平。——杨炯《从军行》

③.弓

在冷兵器时代,弓箭是最可怕的致命武器。弓和箭是临时所能制备的最好武器,也很易于制备。是战争中必备的武器。

【例句】

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。—辛弃疾《为陈同甫赋壮词以寄之》

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。—苏轼《江城子 密州出猎》

④.其他

战争、中原、长安、铁马、神州、草木、风雨、烟、沙、九州、楼兰、玉门关、轮台、风雨、泪、王师等。

3. 看特征:战争、天下、国事、民生疾苦、圣明。这类诗歌多传达对祖国的热爱,对人民的同情。主要表现为激情澎湃、赞赏国家。

五、爱国忧民诗的常见情感

1、忧国忧民,心系国家。如:杜甫《春望》

2、表现为国捐躯,视死如归的崇高品格。如:文天祥《过零丁洋》

3、表达为国杀敌效力的愿望。苏轼《江城子·密州出猎》

4、效忠君主,渴望建功立业。

5、讽刺现实,对劳动人民的深切同情。如:白居易《卖炭翁》

6.对统治阶级的不满

【温馨提示】:

爱国诗的情感不能简单地以“热爱祖国”一概而论,应结合具体诗句仔细揣摩。概括情感要准确,不可生搬硬套。

六、鉴赏爱国忧民诗的方法

(一)注意标题,弄清爱国之因;

(二)注意意象,感受画面和氛围;

(三)注意关键词句,弄清作者要表达的情感。

【特别提示】:

欣赏一首诗,要养成一字一句读诗的习惯。读懂诗歌,自然能准确鉴赏理解诗歌情感。

七、专题训练:

(一)《过零丁洋》

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

1.对尾联“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”这一名句从抒情方法和内容上作简要分析。

这一句采用直抒胸臆的方式,表明了自己以死明志的决心,充分体现了他的民族气节。

2、结合我国历代名人志士对待生死的价值观,举例谈谈你对“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的理解。

人难免一死,为拯救祖国而死,一片丹心垂于史册,映照千古,诗句表明了诗人舍生取义的决心,充分体现了他的民族气节。如:闻一多拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,不愿屈服,表现了我们民族的英雄气慨。

(二)《春望》

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

1.首联中“破”“深”字炼得极好,试分析其表达作用。

“破”写出国都长安沦陷,城池残破,处处是断壁残垣、破砖碎瓦的破败景象,使人触目惊心。“深”字写出令人满目凄然之景。

2. 赏析千古名句“烽火连三月,家书抵万金。”

夸张。战火连续不断,多么盼望家中亲人的消息,写出了消息隔绝久盼音讯不至时的迫切心情,引人共鸣。

(三)《己亥杂诗》

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,化作春泥更护花。

1.“落红不是无情物,化作春泥更护花”这两句诗采用了哪种抒情方式 抒发了诗人怎么样的思想感情

借景(物)抒情(间接抒情),诗人抒发了继续为国家(民族)效力(或:对理想和信念执著追求)的思想感情。

2.请你谈谈名句“落红不是无情物,化作春泥更护花”用形象的比喻表明了作者怎样的心志

表明作者要为国为民尽自己最后一份心力。或:表明作者虽然辞官,但仍会关心国家的前途和命运。或:表现了他一贯的关心国家前途命运的一片痴情。

(四)《渔家傲》

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

羌管悠悠霜满地,人不寐, 将军白发征夫泪。

1. “千嶂里,长烟落日孤城闭”,写出了塞外怎样的景致 试加以描述。

群山连绵,炊烟袅袅,夕阳西下,一座孤城,表现了边塞的悲凉。

2.全词抒发了作者怎样的复杂感情

a、慨以功业未立,b、思念家乡。其它如“壮志难酬、有家难归”、“爱国的情怀、思乡的苦闷”之类的意思也可。

(五)辛弃疾《破阵子》

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵,马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

1、下列对辛弃疾词的分析不恰当的一项是( )

A.这首词将现实与梦境融为一体,富有浪漫色彩。

B.词最后一句已变悲壮为雄壮,从而完成了失意英雄的心灵塑造。

C.词上下两片共十句,前九句每句咏一事,节奏紧凑,形象鲜丽、生动。

D.词中“天下事”是指收复北方的国家大事

2、“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”蕴含了怎样的思想感情

【参考答案】:1.B 2. 醉梦里挑亮油灯观看宝剑,梦中回到了响彻号角声的军营。描绘了一幅军旅生活图。蕴含了词人杀敌报国、恢复祖国山河、建立功名的壮烈情怀。

(六)《雁门太守行》

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞土燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

1.本诗描绘了一场边关战争,表现了守边将士什么精神

誓死报国、英勇赴战的精神。

2.“黑云压城城欲摧”是千古名句,试分析其成为名句的原因。

示例:一个“压”字,把敌军人马众多来势凶猛,以及交战双方力量悬殊、守军将士处境艰难等等,淋漓尽致地揭示出来。运用比喻和夸张手法渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危急情势。

3.这首诗表现了诗人怎样的思想感情

这首诗歌颂了守边将土浴血奋战誓死报国的英雄气概,也表达了诗人立志报国(尽忠报国)的决心。

(七)(2022湖南长沙)阅读下面的诗歌,完成1~2题。(6分)

舟师

俞大猷①

倚剑东冥②势独雄,扶桑③今在指挥中。

岛头云雾须臾尽,天外旌旗上下翀④。

队火⑤光摇河汉⑥影,歌声气压虬龙宫⑦。

夕阳景⑧里归篷近,背水阵奇⑨战士功。

【注释】①俞大猷:明代战功显著的抗倭名将。②东冥:东海。③扶桑:我国对日本的旧称。④翀:通“冲”,舞动的意思。⑤队火:排列成队的战船上的炮火。⑥河汉:指银河。⑦虬龙宫:比喻倭寇的巢穴。⑧景:同“影”。⑨背水阵奇:比喻抗倭水军战阵的精妙奇特。

1.下列对这首诗歌的理解或分析正确的一项是(2分)( )

A.“剑”“扶桑”写出了水军武器的锋利和倭寇的凶残。

B.“云雾”写出了战时环境的恶劣,“旌旗”写出了倭寇人数之多。

C.“队火”“河汉影”写出了战争中炮火连天的凄惨场面。

D.“夕阳景”“归篷近”描绘了在夕阳的余晖里,战船徐徐归来的情景。

1.(2分)D 【解析】A项中“扶桑”是我国对日本的旧称,此处不能说明倭寇的凶残;B项“‘云雾’写出了战时环境的恶劣”的分析不正确,结合“须臾尽”可知此时云雾消散,是作战的好时机,同时“旌旗”写的也不是倭寇的人数之多,而是表明我方战船上的旗子上下舞动,水师已做好战斗准备;C项“战争中炮火连天的凄惨场面”分析不正确,应该是“战争中炮火连天的激烈战斗场面”,故选D项。

2.请分析诗歌表现的情感,填写下面的表格。(4分)

阶 段 表现的情感

战前(首联) 坚信战争必胜的自信

战中(颔联、颈联) _____________________________

战后(尾联) _______________________________

2. (4分)示例:①士气高昂/奋勇战斗的豪情(豪迈) ②胜利的喜悦(自豪)/对将士的赞美(每点2分,满分为4分。意思相近即可。)

(八)古诗阅读。(4分)

秋日二绝(其一)

范成大

碧芦青柳不宜①霜,染作沧洲②一带黄。

莫把江山夸北客③,冷云寒水更荒凉。

【注释】①不宜:不适宜,经受不了。②沧洲:指近水的一带,此处指诗人所见。③北客:金人。

3.请发挥想象和联想,将诗句“碧芦青柳不宜霜,染作沧洲一带黄”所展现的画面描绘出来。(2分)

4.诗歌运用____________的表现手法,借用景物的变化,讽刺南宋朝廷不顾国土完整,只顾苟且偷安的生活,传达出诗人____________之情。(2分)

3.(2分)碧绿的芦苇和青青的柳树经受不了风霜,整个江南水乡之地,已由过去的青碧秀色变为了满目苍黄。(意思相近即可)

4.(2分)对比和衬托 忧国忧民(每空1分,意思相近)

诗句 译文 鉴赏

碧芦青柳不宜霜, 染作沧洲一带黄。 碧绿的芦苇和青青的柳树经受不了风霜;整个江南水乡之地(已由过去的青碧秀色)变为满目苍黄。 内容:这首诗描写了江南秋天荒凉的景象。 炼字:诗人用“冷”“寒”照应“云”“水”,进一步丰富了景物意象,渲染出郊外秋日凄苦萧瑟的气氛。 手法、情感:用对比和衬托的表现手法,将春天的碧绿和秋天的枯黄作对比,同时,碧绿又反衬出“荒”来,再加上“冷云寒水”的映衬,就显示出“凉”来。这荒凉的江南秋色就是偏安一隅的南宋小朝廷的真实写照,枯黄的芦苇和杨柳就是奴颜婢膝,奉迎敌国的朝中君臣,他们根本经不起风霜的袭击,早已变成断了脊梁骨的人了,而这些人偏偏厚颜无耻,居然向“北客”(金人)夸耀起“江南好”来。诗人化满腔的愤恨为冷峻的揭露,显露了南宋君臣奴颜婢膝、竭力逢迎的丑态。

莫把江山夸北客, 冷云寒水更荒凉。 不要把江南的风景再向北方客人夸耀了(现在已经秋色萧条);江南如今是冷云寒水,气象萧索,比之北方,还更荒凉。

【主旨】这首诗虽然只是描写景物,但以景衬情,表达了作者对多灾多难的祖国的深深地牵挂。

(九)卖炭翁

【唐】白居易

翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。

手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。

一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。

半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

卖花翁

【唐】吴融

和烟和露一丛花,担入宫城许史家①。

惆怅东风无处说,不教闲地著②春华。

【注释】①许史家:借指豪门世家。②著:显示。

1.《卖炭翁》中,诗人用“______________”“______________”“______________”等动词传神地刻画了统治者巧取豪夺、蛮横无理的行径;《卖花翁》中的富贵人家也有如此行径,是通过“______________”一词显露出来的。

2.两首诗以小见大,诗人都从底层百姓的角度切入,共同表达了怎样的思想感情?

【参考答案】:1.把 叱 牵 不教

2.表达了对权贵们霸道贪婪行径的愤恨和对劳动人民的深切同情。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首