统编语文八年级下册第五单元18《在长江源头各拉丹冬》教案(第一课时)

文档属性

| 名称 | 统编语文八年级下册第五单元18《在长江源头各拉丹冬》教案(第一课时) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 765.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-05 21:12:46 | ||

图片预览

文档简介

在长江源头各拉丹冬

学习目标

1.感知课文,了解游记的写作特点。

2.了解各拉丹冬,体会作者在描写壮美景观中所融入的情感。

重点难点

重点:了解游记的写作特点,以及作者介绍长江源头的顺序与进程。

难点:感受各拉丹冬的壮美景色和冰塔林的神奇。

第一课时

教学要点:资料助读,检查预习;整体感知;精读、探究第一部分内容。

教学步骤:

导入:长江如黄河一样是我们的母亲河,她也横贯中华大地,用她的甘醇(江水)哺育着中华儿女。这条美丽而神奇的江河是多么让人亲近啊!那么,这条中华民族的母亲河源自何处?她的源头是什么样的呢?《在长江源头各拉丹冬》一文将引领我们一同去游览那个神秘的地方。

一、简介常识,资料助读。

(一)走近作者。

提问:大家在预习时可曾了解本文的作者?

【学生回答后多媒体展示】

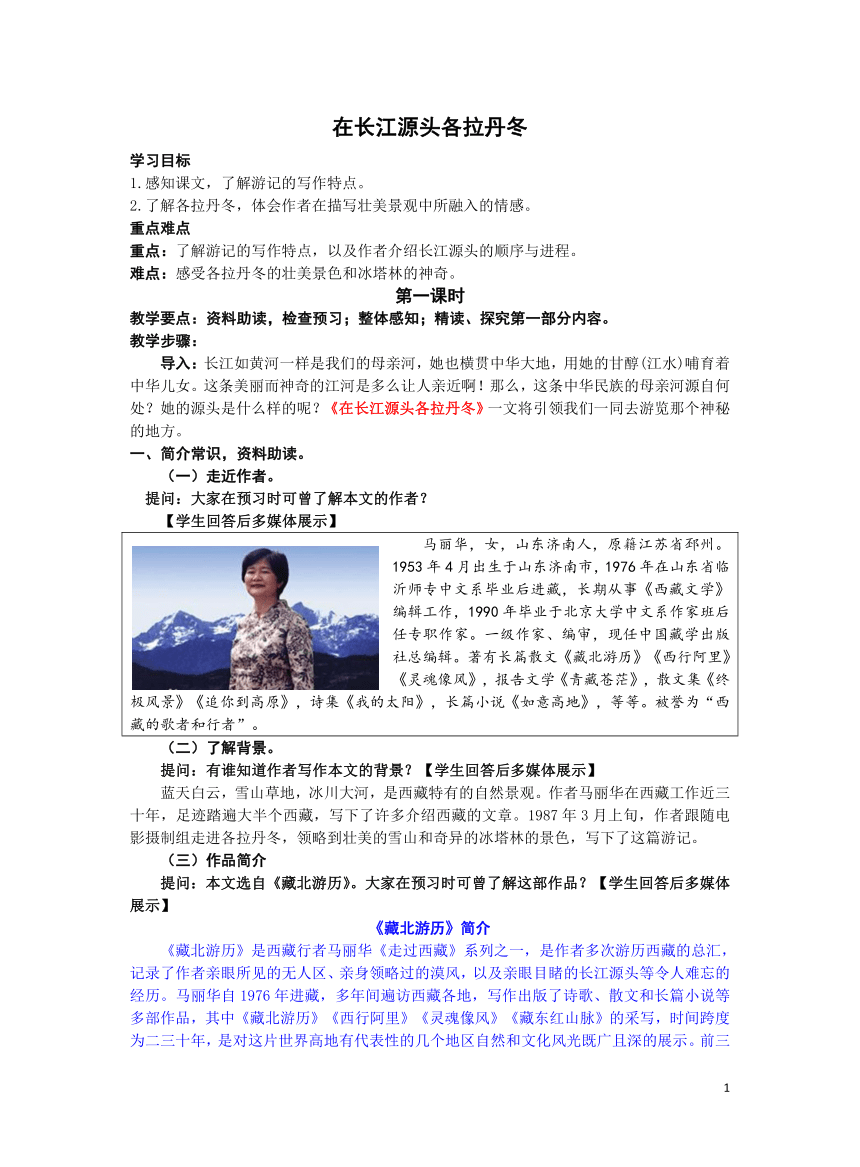

马丽华,女,山东济南人,原籍江苏省邳州。1953年4月出生于山东济南市,1976年在山东省临沂师专中文系毕业后进藏,长期从事《西藏文学》编辑工作,1990年毕业于北京大学中文系作家班后任专职作家。一级作家、编审,现任中国藏学出版社总编辑。著有长篇散文《藏北游历》《西行阿里》《灵魂像风》,报告文学《青藏苍茫》,散文集《终极风景》《追你到高原》,诗集《我的太阳》,长篇小说《如意高地》,等等。被誉为“西藏的歌者和行者”。

(二)了解背景。

提问:有谁知道作者写作本文的背景?【学生回答后多媒体展示】

蓝天白云,雪山草地,冰川大河,是西藏特有的自然景观。作者马丽华在西藏工作近三十年,足迹踏遍大半个西藏,写下了许多介绍西藏的文章。1987年3月上旬,作者跟随电影摄制组走进各拉丹冬,领略到壮美的雪山和奇异的冰塔林的景色,写下了这篇游记。

(三)作品简介

提问:本文选自《藏北游历》。大家在预习时可曾了解这部作品?【学生回答后多媒体展示】

《藏北游历》简介

《藏北游历》是西藏行者马丽华《走过西藏》系列之一,是作者多次游历西藏的总汇,记录了作者亲眼所见的无人区、亲身领略过的漠风,以及亲眼目睹的长江源头等令人难忘的经历。马丽华自1976年进藏,多年间遍访西藏各地,写作出版了诗歌、散文和长篇小说等多部作品,其中《藏北游历》《西行阿里》《灵魂像风》《藏东红山脉》的采写,时间跨度为二三十年,是对这片世界高地有代表性的几个地区自然和文化风光既广且深的展示。前三部曾于上世纪九十年代结集为《走进西藏》,畅销海内外,被评论界称之为“中国当代文坛稀缺之物”,“在文学与人类学之间架起了一座桥梁”,作者由此享有作家兼人类学工作者之称,这四部长篇纪实亦被视为中国文学人类学的开山之作。

(四)资料链接

提问:大家在预习时查过各拉丹冬的相关资料吗?

【学生讨论交流后,多媒体展示】

各拉丹冬

各拉丹冬位于青海省杂多县唐古拉山乡境内,位于东经91.0°,北纬33.5°,海拔6621米,是唐古拉山脉最高峰,藏语意为“高高尖尖的山峰”。各拉丹冬南北长50千米,东西宽30千米,除主峰各拉丹冬峰外,周围海拔6000米以上的山峰还有40余座,冰川覆盖面积790.4平方千米,有冰川130条。雪线高度北坡5570米。南北坡侧各有一条弧形冰川,南支姜根迪如冰川,长12.8千米,宽1.6千米,尾部有5千米长的冰塔林,是长江正源沱沱河的发源地;北支冰川长10.1千米,宽1.3千米,尾部有2千米长的冰塔林,冰桥、冰草、冰针、冰蘑菇、冰湖、冰钟乳、冰塔等构成千姿百态的冰塔林世界。

二、检查预习,识记字词

(1)读一读,写一写。

蠕动(rú) 凄凉(qī) 懈怠(xiè) 骤然(zhòu)

虔诚(qián) 恭顺(gōng) 敦实(dūn) 演绎(yì)

蜿蜒(wān yán) 漫溢(yì) 衰竭(jié) 磅礴(páng bó)

腈纶(jīng lún) 演绎(yì) 霹雳(pī lì) 接踵而至(zhǒng)

(2)读准多音字。

消长(zhǎng) 棱角(jiǎo)

长 角

长江(cháng) 角色(jué)

(3)注意易错字(括号中为错别字)。

蔚蓝(篮) 蠕动(孺)演绎(译) 帐篷(蓬)

(4)辨识形似字。

虔(qián)虔诚

虏(lǔ)俘虏

(5)理解重点词语的含义。

蠕动:指爬行的昆虫;泛指像虫类爬行的样子。

熠熠:闪烁的样子。

酝酿:比喻做准备工作,如事先考虑、商量、相互协调等。

恭顺:恭敬顺从。

豁然:形容开阔或通达。

虔诚:恭敬而有诚意。

安营扎寨:原指军队架起帐篷、修起栅栏住下。现泛指军队或其他团体建立临时驻地。

风云变幻:像风云那样变化不定,比喻局势复查,变化迅速,难以预料。

接踵而至:形容人或事物一个又一个接连不断地到来。

历历在目:指远方的景物看得清清楚楚,或过去的事情清清楚楚地重现在眼前。

川流不息:形容行人,车马等像水流一样连续不断。

漫不经心:随随便便,不放在心上。

三、初读课文,整体感知。

(一)文题解读

提问:谁能说说本文标题的含义和作用?

明确:“各拉丹冬”指的是唐古拉山山脉最高的一组雪山群;“长江源头”对“各拉丹冬”做修饰,突出了各拉丹冬在中国地理上的独特位置。课文标题揭示了文章描写的主要内容——在各拉丹冬游览的经历。

(二)整体感知

1.布置:用自己的话概括一下文章内容。

明确:本文记述了作者跟随摄制组在各拉丹冬游览的经历。文中记述了游览见闻,描摹了山水风光,抒发了作者的情思。我们把这类文章称之为游记。一般而言,游记包括三个要素:所至(作者的游踪);所见(作者在游程中目睹的风貌);所感(作者由所见所闻而引发的所思所想)(板书:游记三要素)

2.提问:本文是按照怎样的顺序组织材料的?

明确:是以“我”的游踪为线索组织材料的。哪些词可以告诉我们作者的游览路线? 山脚冰塔林——草坝子——海拔接近六千米——冰丛砾石堆——走下砾石堆——沿冰河接近冰山——此地已达海拔六千米以上 ——第二天,进入冰塔林(移步换景,定点观察)

3.提问:本文中15个自然段,按内容可以划分为几个部分?

明确:可分为三个部分:

第一部分(第1、2段):总写各拉丹冬的特点,交代时代背景。

第二部分(第3~11段):详写第一天在不同地点所见的景象和感受。

第三部分(第12~15段):略写第二天再次进入冰塔林的经过。

四、精读、探究第一部分(第1、2段)内容。

1.提问:读课文第1自然段,各拉丹冬的地貌特征是什么样的?

明确:各拉丹冬西北阴坡尽是冰雪;东南阳坡是形态多样高峻的大山。

2.提问:“阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端:融雪处裸露出大山黧黑的骨骼,有如刀削一般,棱角与层次毕现,富有雕塑感”一句运用什么修辞,有何作用?

明确:此句运用比喻和拟人的修辞手法,生动形象地写出了各拉丹冬雪山棱角多、层次分明,富有雕塑感的特点。

3.提问:第1段的结尾句“短短几年,先后有十多位探险者壮烈献身于这项人类事业”有什么含义?

明确:交代长江考察热及有探险者牺牲在这项事业里,说明“认识长江”是一项既危险又伟大的事业。这次“我”随摄制组接近各拉丹东也是一件危险而又伟大的事情,为下文描写各拉丹东作铺垫,引起读者的关注。

4.提问:从第2自然段可知这里的气候特征怎样?

明确:多严寒,总是云遮雾障的。

5.提问:第2段运用了拟人和比喻的修辞,有什么表达效果?

明确:准确生动地刻画出了各拉丹冬严寒气候停留的时间之久。增强了各拉丹冬的神秘感,为下文描写作者爬各拉丹冬山的艰难埋下伏笔。

四、课堂小结

本节课,我们了解了本课所涉及的文学常识,从整体上感知了课文的主要内容,精读、探究了第一部分的内容。关于课文第二、三部分的内容及写作技巧,我们将通过下节课的进一步品读来掌握。

(第一课时)板书设计

1

学习目标

1.感知课文,了解游记的写作特点。

2.了解各拉丹冬,体会作者在描写壮美景观中所融入的情感。

重点难点

重点:了解游记的写作特点,以及作者介绍长江源头的顺序与进程。

难点:感受各拉丹冬的壮美景色和冰塔林的神奇。

第一课时

教学要点:资料助读,检查预习;整体感知;精读、探究第一部分内容。

教学步骤:

导入:长江如黄河一样是我们的母亲河,她也横贯中华大地,用她的甘醇(江水)哺育着中华儿女。这条美丽而神奇的江河是多么让人亲近啊!那么,这条中华民族的母亲河源自何处?她的源头是什么样的呢?《在长江源头各拉丹冬》一文将引领我们一同去游览那个神秘的地方。

一、简介常识,资料助读。

(一)走近作者。

提问:大家在预习时可曾了解本文的作者?

【学生回答后多媒体展示】

马丽华,女,山东济南人,原籍江苏省邳州。1953年4月出生于山东济南市,1976年在山东省临沂师专中文系毕业后进藏,长期从事《西藏文学》编辑工作,1990年毕业于北京大学中文系作家班后任专职作家。一级作家、编审,现任中国藏学出版社总编辑。著有长篇散文《藏北游历》《西行阿里》《灵魂像风》,报告文学《青藏苍茫》,散文集《终极风景》《追你到高原》,诗集《我的太阳》,长篇小说《如意高地》,等等。被誉为“西藏的歌者和行者”。

(二)了解背景。

提问:有谁知道作者写作本文的背景?【学生回答后多媒体展示】

蓝天白云,雪山草地,冰川大河,是西藏特有的自然景观。作者马丽华在西藏工作近三十年,足迹踏遍大半个西藏,写下了许多介绍西藏的文章。1987年3月上旬,作者跟随电影摄制组走进各拉丹冬,领略到壮美的雪山和奇异的冰塔林的景色,写下了这篇游记。

(三)作品简介

提问:本文选自《藏北游历》。大家在预习时可曾了解这部作品?【学生回答后多媒体展示】

《藏北游历》简介

《藏北游历》是西藏行者马丽华《走过西藏》系列之一,是作者多次游历西藏的总汇,记录了作者亲眼所见的无人区、亲身领略过的漠风,以及亲眼目睹的长江源头等令人难忘的经历。马丽华自1976年进藏,多年间遍访西藏各地,写作出版了诗歌、散文和长篇小说等多部作品,其中《藏北游历》《西行阿里》《灵魂像风》《藏东红山脉》的采写,时间跨度为二三十年,是对这片世界高地有代表性的几个地区自然和文化风光既广且深的展示。前三部曾于上世纪九十年代结集为《走进西藏》,畅销海内外,被评论界称之为“中国当代文坛稀缺之物”,“在文学与人类学之间架起了一座桥梁”,作者由此享有作家兼人类学工作者之称,这四部长篇纪实亦被视为中国文学人类学的开山之作。

(四)资料链接

提问:大家在预习时查过各拉丹冬的相关资料吗?

【学生讨论交流后,多媒体展示】

各拉丹冬

各拉丹冬位于青海省杂多县唐古拉山乡境内,位于东经91.0°,北纬33.5°,海拔6621米,是唐古拉山脉最高峰,藏语意为“高高尖尖的山峰”。各拉丹冬南北长50千米,东西宽30千米,除主峰各拉丹冬峰外,周围海拔6000米以上的山峰还有40余座,冰川覆盖面积790.4平方千米,有冰川130条。雪线高度北坡5570米。南北坡侧各有一条弧形冰川,南支姜根迪如冰川,长12.8千米,宽1.6千米,尾部有5千米长的冰塔林,是长江正源沱沱河的发源地;北支冰川长10.1千米,宽1.3千米,尾部有2千米长的冰塔林,冰桥、冰草、冰针、冰蘑菇、冰湖、冰钟乳、冰塔等构成千姿百态的冰塔林世界。

二、检查预习,识记字词

(1)读一读,写一写。

蠕动(rú) 凄凉(qī) 懈怠(xiè) 骤然(zhòu)

虔诚(qián) 恭顺(gōng) 敦实(dūn) 演绎(yì)

蜿蜒(wān yán) 漫溢(yì) 衰竭(jié) 磅礴(páng bó)

腈纶(jīng lún) 演绎(yì) 霹雳(pī lì) 接踵而至(zhǒng)

(2)读准多音字。

消长(zhǎng) 棱角(jiǎo)

长 角

长江(cháng) 角色(jué)

(3)注意易错字(括号中为错别字)。

蔚蓝(篮) 蠕动(孺)演绎(译) 帐篷(蓬)

(4)辨识形似字。

虔(qián)虔诚

虏(lǔ)俘虏

(5)理解重点词语的含义。

蠕动:指爬行的昆虫;泛指像虫类爬行的样子。

熠熠:闪烁的样子。

酝酿:比喻做准备工作,如事先考虑、商量、相互协调等。

恭顺:恭敬顺从。

豁然:形容开阔或通达。

虔诚:恭敬而有诚意。

安营扎寨:原指军队架起帐篷、修起栅栏住下。现泛指军队或其他团体建立临时驻地。

风云变幻:像风云那样变化不定,比喻局势复查,变化迅速,难以预料。

接踵而至:形容人或事物一个又一个接连不断地到来。

历历在目:指远方的景物看得清清楚楚,或过去的事情清清楚楚地重现在眼前。

川流不息:形容行人,车马等像水流一样连续不断。

漫不经心:随随便便,不放在心上。

三、初读课文,整体感知。

(一)文题解读

提问:谁能说说本文标题的含义和作用?

明确:“各拉丹冬”指的是唐古拉山山脉最高的一组雪山群;“长江源头”对“各拉丹冬”做修饰,突出了各拉丹冬在中国地理上的独特位置。课文标题揭示了文章描写的主要内容——在各拉丹冬游览的经历。

(二)整体感知

1.布置:用自己的话概括一下文章内容。

明确:本文记述了作者跟随摄制组在各拉丹冬游览的经历。文中记述了游览见闻,描摹了山水风光,抒发了作者的情思。我们把这类文章称之为游记。一般而言,游记包括三个要素:所至(作者的游踪);所见(作者在游程中目睹的风貌);所感(作者由所见所闻而引发的所思所想)(板书:游记三要素)

2.提问:本文是按照怎样的顺序组织材料的?

明确:是以“我”的游踪为线索组织材料的。哪些词可以告诉我们作者的游览路线? 山脚冰塔林——草坝子——海拔接近六千米——冰丛砾石堆——走下砾石堆——沿冰河接近冰山——此地已达海拔六千米以上 ——第二天,进入冰塔林(移步换景,定点观察)

3.提问:本文中15个自然段,按内容可以划分为几个部分?

明确:可分为三个部分:

第一部分(第1、2段):总写各拉丹冬的特点,交代时代背景。

第二部分(第3~11段):详写第一天在不同地点所见的景象和感受。

第三部分(第12~15段):略写第二天再次进入冰塔林的经过。

四、精读、探究第一部分(第1、2段)内容。

1.提问:读课文第1自然段,各拉丹冬的地貌特征是什么样的?

明确:各拉丹冬西北阴坡尽是冰雪;东南阳坡是形态多样高峻的大山。

2.提问:“阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端:融雪处裸露出大山黧黑的骨骼,有如刀削一般,棱角与层次毕现,富有雕塑感”一句运用什么修辞,有何作用?

明确:此句运用比喻和拟人的修辞手法,生动形象地写出了各拉丹冬雪山棱角多、层次分明,富有雕塑感的特点。

3.提问:第1段的结尾句“短短几年,先后有十多位探险者壮烈献身于这项人类事业”有什么含义?

明确:交代长江考察热及有探险者牺牲在这项事业里,说明“认识长江”是一项既危险又伟大的事业。这次“我”随摄制组接近各拉丹东也是一件危险而又伟大的事情,为下文描写各拉丹东作铺垫,引起读者的关注。

4.提问:从第2自然段可知这里的气候特征怎样?

明确:多严寒,总是云遮雾障的。

5.提问:第2段运用了拟人和比喻的修辞,有什么表达效果?

明确:准确生动地刻画出了各拉丹冬严寒气候停留的时间之久。增强了各拉丹冬的神秘感,为下文描写作者爬各拉丹冬山的艰难埋下伏笔。

四、课堂小结

本节课,我们了解了本课所涉及的文学常识,从整体上感知了课文的主要内容,精读、探究了第一部分的内容。关于课文第二、三部分的内容及写作技巧,我们将通过下节课的进一步品读来掌握。

(第一课时)板书设计

1

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读