九年级语文上册 第六单元综合复习与测试卷 广东版(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 九年级语文上册 第六单元综合复习与测试卷 广东版(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 208.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-06 09:05:47 | ||

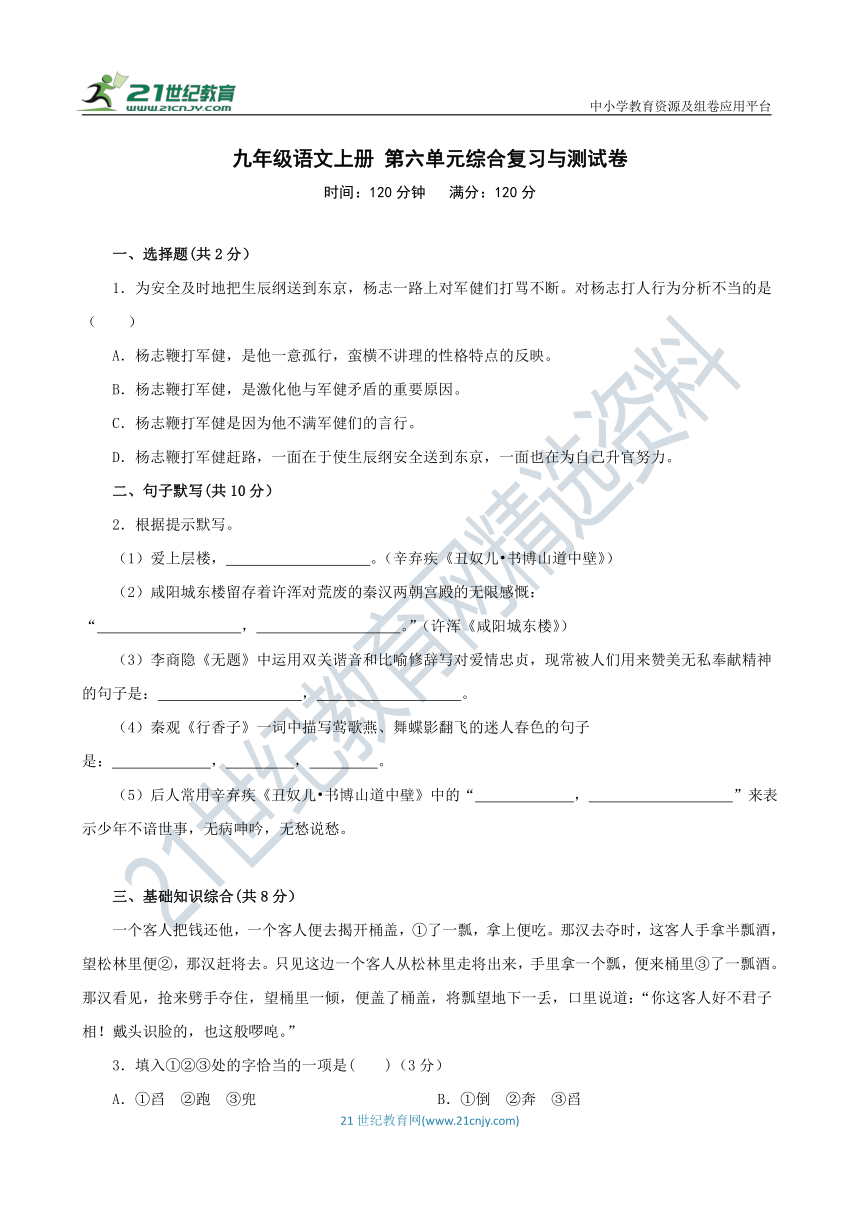

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

九年级语文上册 第六单元综合复习与测试卷

时间:120分钟 满分:120分

一、选择题(共2分)

1.为安全及时地把生辰纲送到东京,杨志一路上对军健们打骂不断。对杨志打人行为分析不当的是( )

A.杨志鞭打军健,是他一意孤行,蛮横不讲理的性格特点的反映。

B.杨志鞭打军健,是激化他与军健矛盾的重要原因。

C.杨志鞭打军健是因为他不满军健们的言行。

D.杨志鞭打军健赶路,一面在于使生辰纲安全送到东京,一面也在为自己升官努力。

二、句子默写(共10分)

2.根据提示默写。

(1)爱上层楼, 。(辛弃疾《丑奴儿 书博山道中壁》)

(2)咸阳城东楼留存着许浑对荒废的秦汉两朝宫殿的无限感慨:“ , 。”(许浑《咸阳城东楼》)

(3)李商隐《无题》中运用双关谐音和比喻修辞写对爱情忠贞,现常被人们用来赞美无私奉献精神的句子是: , 。

(4)秦观《行香子》一词中描写莺歌燕、舞蝶影翻飞的迷人春色的句子是: , , 。

(5)后人常用辛弃疾《丑奴儿 书博山道中壁》中的“ , ”来表示少年不谙世事,无病呻吟,无愁说愁。

三、基础知识综合(共8分)

一个客人把钱还他,一个客人便去揭开桶盖,①了一瓢,拿上便吃。那汉去夺时,这客人手拿半瓢酒,望松林里便②,那汉赶将去。只见这边一个客人从松林里走将出来,手里拿一个瓢,便来桶里③了一瓢酒。那汉看见,抢来劈手夺住,望桶里一倾,便盖了桶盖,将瓢望地下一丢,口里说道:“你这客人好不君子相!戴头识脸的,也这般啰唣。”

3.填入①②③处的字恰当的一项是( )(3分)

A.①舀 ②跑 ③兜 B.①倒 ②奔 ③舀

C.①兜 ②走 ③舀 D.①抢 ②逃 ③兜

4.“戴头识脸的” 在语段中的意思是: 。(2分)

5.这个语段中,运用细节描写,活灵活现地刻画出“客人”与“挑酒汉子”讨价还价的过程,目的是 杨志等人一步步上当。(3分)

四、综合性学习(共3分)

6.随着人民物质生活水平的提高,人们现在越来越追求精神文明建设。家庭是传承人类文明的载体,良好的家风不仅是建设文明家庭的核心,要是构建和谐社会的基石。为此学校将开展以“建设家园,我爱我家”为主题的综合性学日活动。

(1)请你为本次活动拟写一条宣传标语。(不超过20个字)

(2)活动中,学校号召每个家庭召开一次以“家风建设”为主题的家庭会议,作为家庭成员,请你拟写三条家规。

(3)家庭会议后,你的弟弟仍然我行我素,无视家规,你将如何劝说?

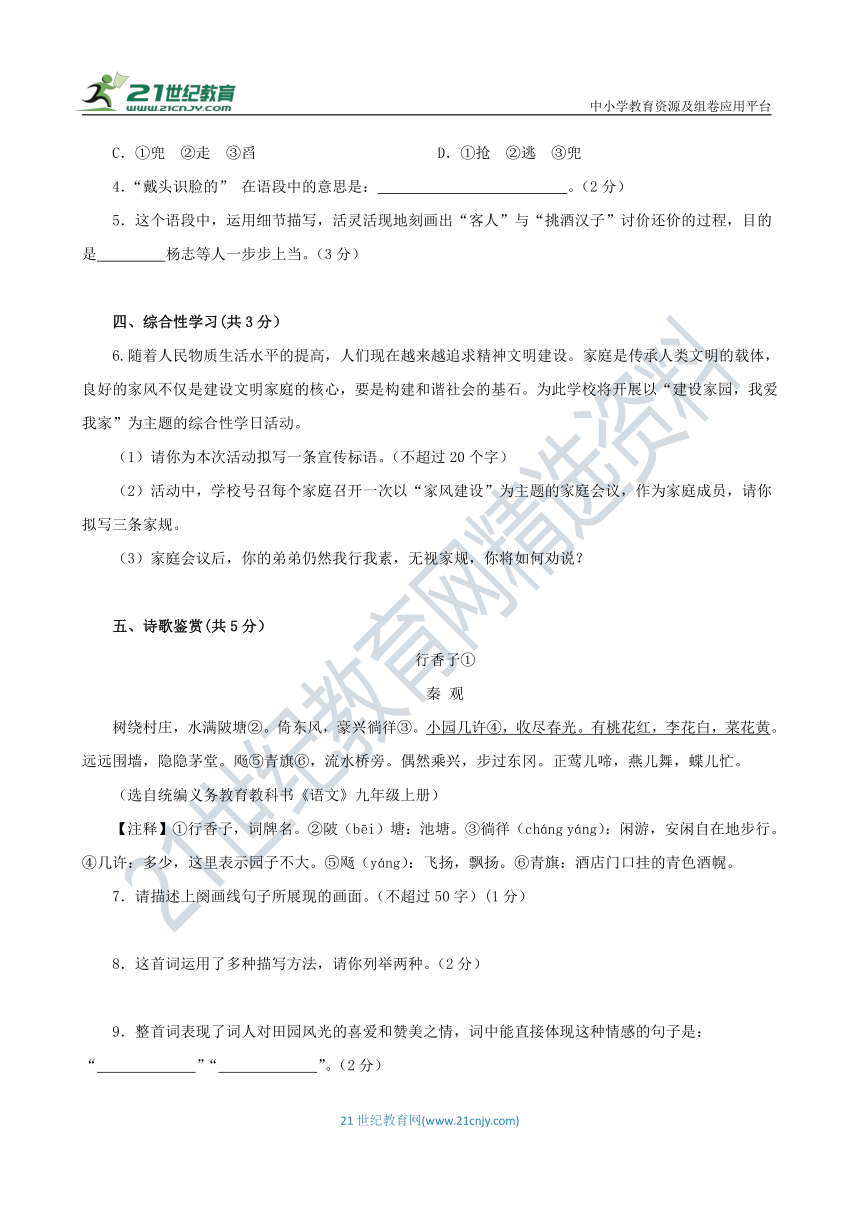

五、诗歌鉴赏(共5分)

行香子①

秦 观

树绕村庄,水满陂塘②。倚东风,豪兴徜徉③。小园几许④,收尽春光。有桃花红,李花白,菜花黄。远远围墙,隐隐茅堂。飏⑤青旗⑥,流水桥旁。偶然乘兴,步过东冈。正莺儿啼,燕儿舞,蝶儿忙。

(选自统编义务教育教科书《语文》九年级上册)

【注释】①行香子,词牌名。②陂(bēi)塘:池塘。③徜徉(cháng yáng):闲游,安闲自在地步行。④几许:多少,这里表示园子不大。⑤飏(yáng):飞扬,飘扬。⑥青旗:酒店门口挂的青色酒幌。

7.请描述上阕画线句子所展现的画面。(不超过50字)(1分)

8.这首词运用了多种描写方法,请你列举两种。(2分)

9.整首词表现了词人对田园风光的喜爱和赞美之情,词中能直接体现这种情感的句子是:“ ”“ ”。(2分)

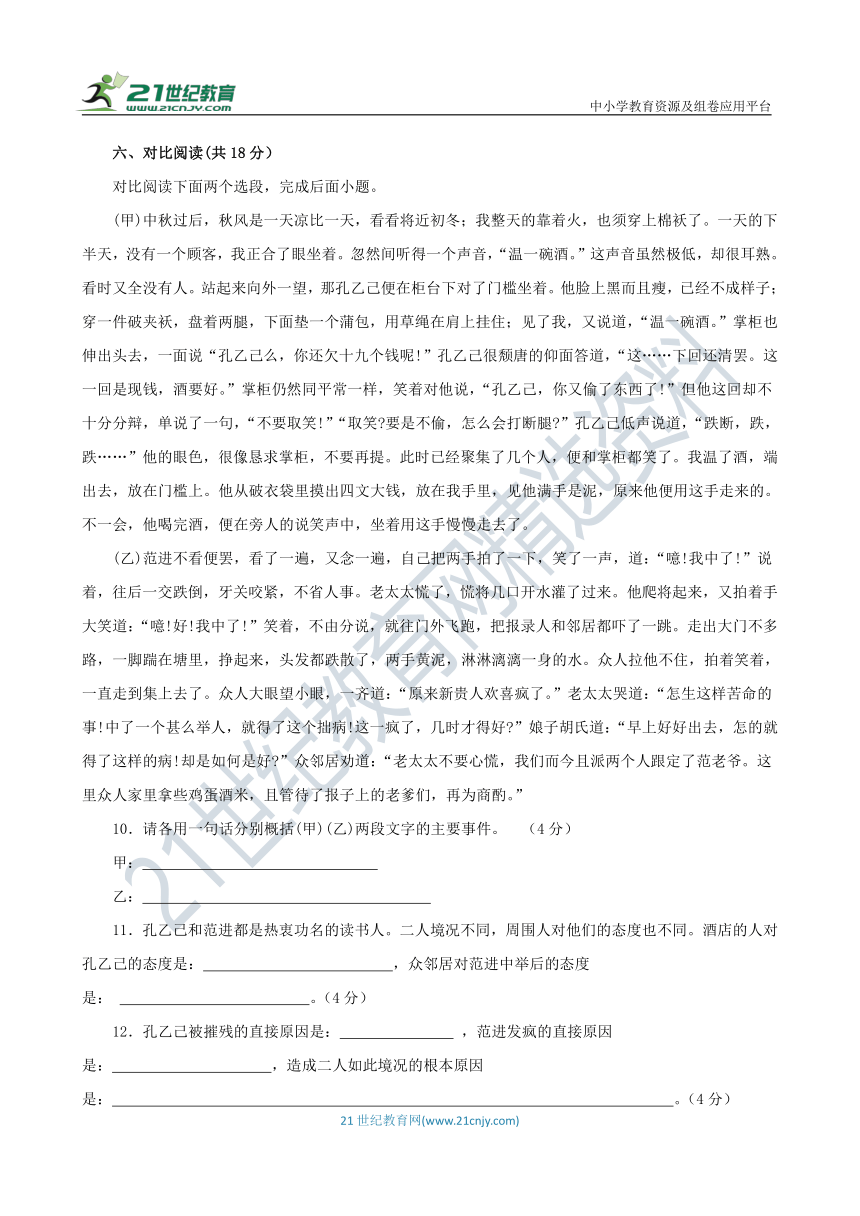

六、对比阅读(共18分)

对比阅读下面两个选段,完成后面小题。

(甲)中秋过后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了。一天的下半天,没有一个顾客,我正合了眼坐着。忽然间听得一个声音,“温一碗酒。”这声音虽然极低,却很耳熟。看时又全没有人。站起来向外一望,那孔乙己便在柜台下对了门槛坐着。他脸上黑而且瘦,已经不成样子;穿一件破夹袄,盘着两腿,下面垫一个蒲包,用草绳在肩上挂住;见了我,又说道,“温一碗酒。”掌柜也伸出头去,一面说“孔乙己么,你还欠十九个钱呢!”孔乙己很颓唐的仰面答道,“这……下回还清罢。这一回是现钱,酒要好。”掌柜仍然同平常一样,笑着对他说,“孔乙己,你又偷了东西了!”但他这回却不十分分辩,单说了一句,“不要取笑!”“取笑 要是不偷,怎么会打断腿 ”孔乙己低声说道,“跌断,跌,跌……”他的眼色,很像恳求掌柜,不要再提。此时已经聚集了几个人,便和掌柜都笑了。我温了酒,端出去,放在门槛上。他从破衣袋里摸出四文大钱,放在我手里,见他满手是泥,原来他便用这手走来的。不一会,他喝完酒,便在旁人的说笑声中,坐着用这手慢慢走去了。

(乙)范进不看便罢,看了一遍,又念一遍,自己把两手拍了一下,笑了一声,道:“噫!我中了!”说着,往后一交跌倒,牙关咬紧,不省人事。老太太慌了,慌将几口开水灌了过来。他爬将起来,又拍着手大笑道:“噫!好!我中了!”笑着,不由分说,就往门外飞跑,把报录人和邻居都吓了一跳。走出大门不多路,一脚踹在塘里,挣起来,头发都跌散了,两手黄泥,淋淋漓漓一身的水。众人拉他不住,拍着笑着,一直走到集上去了。众人大眼望小眼,一齐道:“原来新贵人欢喜疯了。”老太太哭道:“怎生这样苦命的事!中了一个甚么举人,就得了这个拙病!这一疯了,几时才得好 ”娘子胡氏道:“早上好好出去,怎的就得了这样的病!却是如何是好 ”众邻居劝道:“老太太不要心慌,我们而今且派两个人跟定了范老爷。这里众人家里拿些鸡蛋酒米,且管待了报子上的老爹们,再为商酌。”

10.请各用一句话分别概括(甲)(乙)两段文字的主要事件。

(4分)

甲:

乙:

11.孔乙己和范进都是热衷功名的读书人。二人境况不同,周围人对他们的态度也不同。酒店的人对孔乙己的态度是: ,众邻居对范进中举后的态度是: 。(4分)

12.孔乙己被摧残的直接原因是: ,范进发疯的直接原因是: ,造成二人如此境况的根本原因是: 。(4分)

13.甲段文字渲染一种悲凉的气氛,表明作者对孔乙己的态度是: 。乙段文字创设了一个滑稽可笑的场景,表明作者对范进的态度是: 。(4分)

14.(甲)(乙)两段文字主要通过人物的语言、动作、外貌等描写刻画人物性格。请从上边两段文字中摘抄一例你最为欣赏的动作或语言描写的句子进行赏析。(2分)

七、现代文阅读(共20分)

(一)阅读下面的文章,完成下面小题。(8分)

午后的故事

一声尖啸刺耳的叫骂声在大街上响起;像平空炸起一颗响雷,撕破了大街的宁静。当时是午后,阳光明亮亮的,没有多少事要去做的人们三五成堆聚在大街两旁侃大山下闲棋,街道上有流水一样的行人。听到这一声叫骂,人们不约而同地伸长脖子睁圆眼睛朝叫骂的地方望去。

只见一个壮汉手持一把锋利的菜刀在大街上狂奔,他满脸杀气,一边狂奔一边叫骂。

壮汉手中的菜刀在明亮亮的阳光下发出耀眼的光芒,像一道火绳烧灼着人们的眼帘。大街的行人纷纷停下来,像被谁无声指挥着似的一同往街道两旁挤靠。街道两旁的男男女女也都站起来,紧张地往更里面的地方挤靠。一时间街道两旁形成两堵人墙,人们都屏住呼吸茫然地看着大街上那个狂奔的壮汉。

壮汉还在叫骂,狂奔。大街上空荡荡的,仿佛静止的流水。在午后,整个大街上只有一个壮汉在狂奔,在叫骂。

“站住!放下你的刀!”

突然,又一声炸雷在大街上炸响,震得两旁的人墙悸动一下,人墙上的一双双眼睛齐刷刷地循声望去。

一个老人站立在大街中央像巍然挺立的一棵松,迎面拦住狂奔叫骂的壮汉。

壮汉仿佛没有听见老人的喊声,仍然挥舞着菜刀往前狂奔,他手中的菜刀闪着亮光犹如一条吐着毒芯的长蛇。

“站住!放下你的刀。”

老人又大吼一声,声若洪钟。

壮汉这次听到了,他一愣怔停下来,狐疑地瞅一眼老人。

老人像挺立的一棵松拦住他的去路。但很快壮汉又凶相毕露,狂嚣起来,他疯狂地挥舞着手中的菜刀,像空中无数条毒蛇在吐芯。

“让开!我要杀林三,不关你的事。”

老人岿然不动,威严地吼道:“放下你的刀。”

壮汉声嘶力竭地叫道:“你让开!不让开我先杀了你再去杀林三。”

老人说:“放下你的刀!我不会让你走过去,除非我倒下。你听着,要是死我已经死过三次了。小鬼子的子弹从我前胸穿过后背钻出,我没有死;红卫兵把我踹下高台,昏迷了三天我没有死;歹徒的刀从我胸前刺进去,鲜血淌了一地我还是没有死。这三次我都没有死,难道还怕再有一次吗?”

壮汉无望地说:“不,你让开。”

老人说:“放下你的刀!我是一个失去儿子的父亲,我不能再让一个父亲失去儿子。”

听到老人这句悲凉的话语,街道两旁的人墙又一阵悸动,像一阵寒风贴着人墙刮过,人们的心都不住地颤抖着。人们都清楚地记得也是这样一个午后,也是男男女女三五成堆聚在大街两旁侃大山下闲棋,街道上行人如流水,三个歹徒在殴打一个年轻人,年轻人就是老人的儿子。当时没有谁出来阻拦,大街上仿佛空无一人,老人的儿子被打倒在地,肠子流出一堆,一个鲜活的生命在午后明亮亮的阳光下,在众目睽睽之下枯萎了。

“放下你的刀!”老人又高声吼道。

壮汉无力地哀号一声:“不——”可是他拿菜刀的手抽搐起来,剧烈地抖动起来,“哐啷”一声,菜刀落在地上,像一条僵死的蛇。

壮汉捧着脸蹲下来,忽然放声痛哭。

老人依然站立者,午后的阳光明亮亮地照在老人身上,老人像巍然挺立的一棵松。

15.小说的题目是“午后的故事”,文中多次写到午后明亮亮的阳光,作用是什么?(2分)

16.作者是怎样从正面、侧面表现老人的崇高品格的,请对描写方式和人物性格做出简要的具体说明。(2分)

17.文中三次以毒蛇为喻对菜刀进行对比性描写,作用是什么?(2分)

18.故事的结尾写“壮汉捧着脸蹲下来,忽然放声痛哭”,这一细节表现了壮汉怎样的复杂心情?谈谈你的理解。(2分)

(二)阅读下面的材料,完成下面小题。(12分)

[材料一]

“典,大册也。”(《说文解字》)

“典者,尊藏之册。”(《癸巳存稿》)

书籍:书(总称)。(《现代汉语词典》)

[材料二]

中央电视台推出的大型文化综艺节目《典籍里的中国》火遍全网,以下是《典籍里的中国》第十期《周易》节目流程表:

环节 时空舞台 呈现方式 呈现内容

1 历史空间 舞台剧 1973年,湖南马王堆汉墓帛书中发现了迄今为止最古老的《周易》抄本之一,让“孔子不曾读《易经》”的说法不攻自破。

2 历史空间 舞台剧 孔子注解《易经》而成《易传》,合而为《周易》;周文王推演《易经》;伏羲对于易道的朴素思考。

3 现实空间 专家解读 专家及节目主创人员介绍如何识读经典。

4 历史空间 舞台剧 孔子困于陈蔡,仍弦歌不辍;文王囚于美里,仍不改信念。两位圣贤呈现出君子“自强不息,厚德载物”的精神互通。

5 时空穿越 时空对话 撒贝宁扮演的现代读书人对话孔子、王弼、宋载等历史人物,讲述典籍《周易》在历史长河中流转的故事。

[材料三]

我觉得《典籍里的中国》让我们的民族精神真正成为可触摸的精神了。让中华优秀传统文化实现创造性转化和创新性发展。(中央民族大学教授蒙曼)

这个节目采用了现代科技手段,让人有穿越时空的感觉。这种深入浅出让普通人都能看懂这个节目,都能领略经典里面的文化精华。(甘肃敦煌书画院院长 纪永元)

看过《典籍里的中国》之《周易》才明白“天行健,君子以自强不息。地势坤,君子以厚德载物”这句话。做人做事,一定要宽容、有容乃大,而且要坚强。(微博网友 非常幸运的小芬芬)

选角、舞美和服装化妆看得出确实考究了,演员的演绎真的很棒,部分演员的一个眼神真的有一眼万年的感觉——两千年后还有人读书吗?有啊!(豆瓣书友林深不见狐)

[材料四]

优秀传统文化是中华民族的根和魂。

习近平总书记强调,“中华文明绵延数千年,有其独特的价值体系。中华优秀传统文化已经成为中华民族的基因,植根在中国人内心,潜移默化影响着中国人的思想方式和行为方式”。

中华文明看似柔和,实则坚强。这也从一个侧面,回答了为什么古代印度、古代埃及、古代巴比伦等文明古国早已进入了博物馆,唯有中华文明历经五千年风吹雨打,依然挺立、生机勃勃,在人类文明的灿烂星空中闪烁着耀眼的光芒。

再辉煌的文化,一旦失去传承就必然衰败。作为重要的传播阵地,中央广播电视总台在传承弘扬中华优秀传统文化方面责无旁贷,必须与时间赛跑。总台成立以来,我们连续推出《经典咏流传》《中国诗词大会》《国家宝藏》《中国地名大会》等一大批弘扬传承中华优秀传统文化的精品节目,都获得了社会的广泛认同。

书里乾坤大,心中日月长。我们坚信,典籍是国之瑰宝,不能只是“活”在藏书馆“活”在学者的论著中,还应该“活”在年轻人心中。《典籍里的中国》,就是典籍的传播者、转化人,在浩如烟海的典籍中探赜索隐、披沙拣金,通过电视独具优势的语境转换,让更多人爱上典籍,自觉传承中华灿烂文化。

(慎海雄《我们为什么要策划<典籍里的中国》)

19.怎样的古代书籍可以称得上“典籍”?请结合材料一和材料二简要分析。(4分)

20.《典籍里的中国》为什么能火遍全网?请从材料二和材料三中探究原因并分点概括。

(4分)

21.阅读材料四,梳理论证结构,完成下面的表格。 (4分)

中心论点:优秀传统文化是中华民族的根和魂。

道理论证:引用习近平总书记的讲话论证中华优秀传统文化的重要性。

反面论述:① 正面论述:中华优秀传统文化正以新的形势得到传承与弘扬。

论证方法:举例论证,以古印度、古埃及、古巴比伦文明消逝证明分论点。 论证方法:②

22.《典籍里的中国》将策划一期以“知己”为主题的节目,请你从九上语文教材中推选一部名著给栏目组,并结合作品内容阐明理由。(4分)

八、名著阅读(共4分)

①武松正走,看看酒涌上来,便把毡笠儿背在脊梁上,将哨棒绾在肋下,一步步上那冈子来。回头看这日色时,渐渐地坠下去了。此时正是十月间天气,日短夜长,容易得晚。武松自言自说道:“那得甚么大虫?人自怕了,不敢上山。”

②武松走了一直,酒力发作,焦热起来。一只手提着哨棒,一只手把胸膛前袒开,踉踉跄跄,直奔过乱树林来。见一块光挞挞大青石,把那哨棒倚在一边,放翻身体,却待要睡,只见发起一阵狂风来。那一阵风过处,只听得乱树背后扑地一声响,跳出一只吊睛白额大虫来。武松见了,叫声:“阿呀!”从青石上翻将下来,便拿那条哨棒在手里,闪在青石边。那个大虫又饥又渴,把两只爪在地下略按一按,和身望上一扑,从半空里撺将下来。武松被那一惊,酒都做冷汗出了。

③说时迟,那时快,武松见大虫扑来,只一闪,闪在大虫背后。那大虫背后看人最难,便把前爪搭在地下,把腰胯一掀,掀将起来。武松只一躲,躲在一边。大虫见掀他不着,吼一声,却似半天里起个霹雳,振得那山冈也动,把这铁棒也似虎尾,倒竖起来只一剪。武松却又闪在一边。原来那大虫拿人,只是一扑,一掀,一剪;三般提不着时,气性先自没了一半。那大虫又剪不着,再吼了一声,一兜兜将回来。

④武松见那大虫复翻身回来,双手抡起哨棒,尽平生气力只一棒,从半空劈将下来。只听得一声响,簌簌地将那树连枝带叶劈脸打将下来。定睛看时,一棒劈不着大虫。原来打急了,正打在枯树上,把那条哨棒折做两截,只拿得一半在手里。那大虫咆哮,性发起来,翻身又只一扑,扑将来。武松又只一跳,却退了十步远。那大虫恰好把两只前爪搭在武松面前。武松将半截棒丢在一边,两只手就势把大虫顶花皮紧紧地揪住,一按按将下来。那只大虫急要挣扎,被武松尽气力纳定,那里肯放半点儿松宽。

⑤武松把只脚望大虫面门上、眼睛里,只顾乱踢。那大虫咆哮起来,把身底下爬起两堆黄泥,做了一个土坑。武松把那大虫嘴直按下黄泥坑里去,那大虫吃武松奈何得没了些气力。武松把左手紧紧地揪住顶花皮,偷出右手来,提起铁锤般大小拳头,尽平生之力,只顾打。打到五七十拳,那大虫眼里、口里、鼻子里、耳朵里,都迸出鲜血来。那武松尽平昔神威,仗胸中武艺,半歇儿把大虫打做一堆,却似挡着一个锦皮袋。当下景阳冈上那只猛虎,被武松没顿饭之间,一顿拳脚,打得那大虫动弹不得,使得口里兀自气喘。

⑥武松放了手,来松树边寻那打折的棒橛,拿在手里;只怕大虫不死,把棒橛又打了一回。那大虫气都没了,武松再寻思道:“我就地拖得这死大虫下冈子去。”就血泊里双手来提时,那里提得动,原来使尽了气力,手脚都苏软了。

23.武松的绰号是 。他后来在二龙山落草,山寨的大头领的 。

24.“文似看山不起平”,作者是如何把武松打虎的过程写的波澜起伏的?

25.赏析第③段中画线的句子。

26.武松打死老虎之后吗,为什么拖不动老虎?这样写有什么作用?

九、作文(共50分)

27.[话题作文]

根据要求写作。

中国古典小说,遗产丰富,是一座取之不尽的宝库,它独放异彩,使中华文化位列于世界民族之林。本单元的四篇课文,都节选自明清时期最有代表性的长篇白话小说。这些小说虽然题材不同,风格迥异,但都通过曲折生动的情节,为我们再现了远离现.代的生活图景,展示了异彩纷呈的人物画廊。

请以“我和古典名著的故事”为话题,自拟题目,写一篇600字以上的作文,文体不限,文中不得出现真实的地名、校名、人名等。

答案解析部分

1.【答案】C

【知识点】梳理、概括文章情节;作品的人物形象;《水浒传》

【解析】

选项中描述的情节是我们教材中《智取生辰纲》的内容,相对容易。联系这个章节的内容可知,杨志押送生辰纲,一路鞭打催逼军健赶路,是因为他太想顺利完成任务,为自己以后得到梁中书的重用捞取资本,并非对军健言行不满。这鞭打催逼就激化了他与军健之间的矛盾,同时也反映出杨志刚愎自用,蛮横无理、做事简单粗暴的性格弱点。综合以上分析,可以判定 ABD 分析恰当, C 分析不当。

故答案为: C 。

【点评】本题考查名著情节的分析理解能力。解答此题,学生必须对《水浒传》内容熟悉,才能准确把握语句表述的正确与否。这就要求平时的名著阅读认真细致,对故事情节有自己的认识和见解。

2.【答案】(1)为赋新词强说愁

(2)行人莫问当年事;故国东来渭水流

(3)春蚕到死丝方尽;蜡炬成灰泪始干

(4)正莺儿啼;燕儿舞;蝶儿忙

(5)爱上层楼;为赋新词强说愁

【知识点】一般性默写;理解性默写

【解析】默写题作答时,一是要透彻理解诗文的内容;二是要认真审题,找出符合题意的诗文句子;三是答题内容要准确,做到不添字、不漏字、不写错字。易错字:蜡鬓吟陂赋

故答案为: 为赋新词强说愁;

行人莫问当年事,故国东来渭水流;

春蚕到死丝方尽,春蚕到死丝方尽;

正莺儿啼,燕儿舞,蝶儿忙;

爱上层楼,为赋新词强说愁

【点评】此题考查诗文的背诵、理解与默写能力。要学生在平时的学习时,要循序渐进积累所学的应背诵并默写的内容,首先不要混淆了所背的内容;其次是在记忆、积累的基础上加以理解、应用和赏析。

3.【答案】C

4.指有面子、有身份的人

5.引诱

【知识点】词义理解;词语的使用(搭配)

【解析】【点评】(1)本题考查词语的运用能力。解答此题要注意三点:1、要了解组成词语的各个语素之间的细微差别;2、要注意词语的搭配习惯;3、要根据具体的语境进行判断。将相关词语带入句子理解,增强辨别的准确性。

(2)本题考查学生对词语意思的理解。解答时要求学生了解名著的语言特点,结合具体的语境,理解词语的含义。

(3)本题考查学生对选段内容的理解和分析。解答此题要求学生在整体感知课文的基础上,结合选段的内容进行分析和理解。

3.本题考查词语的运用。第一处:结合语境,这个客人的动作有点出其不意,速度应该是非常快的;从“兜”的人来看,动作的发出者是“赤发鬼”刘唐,他武艺高强,经常舞刀弄枪,自然力气过人,因此他的动作自然速度很快,用力较猛。故“兜”恰当。

第二处:根据当时的场景,在黄泥冈的树林里,树木丛生,奔跑不起来,故用“走”恰当。

第三处:根据当时特定的场景来看,时间并不紧迫,“舀”的动作应该是从容舒缓的;其次,从下文说出的舀酒者意图来看,“意要看着”,明显是在吊对方的胃口。因此,这里“舀”的动作必定是缓慢的,力量也比较小,嘻嘻哈哈,喝得随意、自然,使得“那对过众军汉心内痒起来”故用“舀”恰当。

故选C。

4.本题考查词语的意思,注意结合语境,留心当时的俚语进行理解。“戴头识脸的” 在语段中的意思是:有面子、有身份的人

5.本题考查学生对选段内容的理解。选段选自于《水浒传》中的《智取生辰纲》,这几位客人是晁盖、吴用等人假扮的,与“挑酒汉子”即白日鼠白胜共同做局,引诱杨志等人一步一步上当。

6.【答案】(1)训诫传千古,家风立万年。

(2)【示例1】早睡早起。

【示例2】勤俭节约。

【示例3】乐于助人。

(3)语气委婉,语言表述简洁准确即可。

【知识点】主题活动;见解表述;拟定标语、宣传语等;语言得体;语言简明

【解析】⑴本题考查拟写宣传语的能力。宣传语要求感情要真挚,构思要新颖、语言要简明,字数要适中,内容要积极,用语要通俗、句式要整齐、修辞要显明和主题要鲜明。一定要紧扣“建设家园,我爱我家”的主题。比如:训诫传千古,家风立万年 传承良好家风 弘扬传统文化

⑵本题考查拟写家规的能力。所谓家规,简单的说就是家庭成员共同遵守的道德行为准则,可规范家庭成员的行为,可以养成良好的生活习惯,使家庭更加融洽,如:乐于助人、勤俭节约、诚实友善等。

⑶本题考查语言表达。开放类试题,观点明确,理由充分,言之有理即可。如:弟弟,你这样做是不对的。俗话说“没有规矩,不成方圆”。国家有法律,家庭有家规。良好的家风会让我们健康成长,让我们养成好的学习和生活的习惯。如果无视家规,我们又怎么会有良好的家风?我们的家庭又怎么能和谐幸福呢?所以,你应该用家规来约束自己的行为,让家规成为自己成长的助力。你说对吗?

故答案为:⑴ 训诫传千古,家风立万年。 ⑵ 早睡早起。勤俭节约。乐于助人。 ⑶弟弟,你这样做是不对的。俗话说“没有规矩,不成方圆”。国家有法律,家庭有家规。良好的家风会让我们健康成长,让我们养成好的学习和生活的习惯。如果无视家规,我们又怎么会有良好的家风?我们的家庭又怎么能和谐幸福呢?所以,你应该用家规来约束自己的行为,让家规成为自己成长的助力。你说对吗

【点评】⑴本题考查学生拟写宣传语的能力。解答时要求学生掌握宣传语的基本要求,紧扣主题,进行拟写。

⑵本题考查学生拟写家规的能力。解答时要理解家规的基本含义,结合平时的对家规的认识,拟写符合家规的内容即可。

⑶本题考查学生的语言表达的能力。解答时要结合语境,注意用语的恰当,把握内容的清楚表达,观点明确,理由充分,说话得体。

7.【答案】示例:小小的园中,春光明媚,一片生机勃勃的景象。桃花正红,李花雪白,菜花金黄,远远望去,色彩缤纷。

8.动静结合,白描手法。

9.豪兴徜徉;偶然乘兴

【知识点】理解性默写;古诗词曲的形象、语言及表达技巧赏析;动态描写;静态描写;白描

【解析】【点评】(1)本题考查诗词画面描写。首先找出诗歌里面出现的意象(一般是名词),然后把这些意象联系起来,写出其描绘了一幅怎么样(特征)的画面,最后归纳写出这个画面渲染了什么气氛,抒发了诗人什么样的思想情感。

(2)本题考查鉴赏写作手法。先要熟悉表现手法的一些基本形式,如对比、先抑后扬、照应、描写等,然后针对提问分析对应文段的内容,最后概括作答。

(3)本题考查名句选用。对于名言名句,我们要注意积累和运用,关键是要理解,只有理解了它才能随手拈来,为我所用,要求我们平时在这方面的储备非常丰富,并且对其内涵把握得十分准确,这样才有可能运用得当,妙笔生花。

【参考译文】

绿树绕着村庄,春水溢满池塘,淋浴着东风,带着豪兴我信步而行。小园很小,却收尽春光。桃花正红,李花雪白,菜花金黄。远远一带围墙,隐约有几间茅草屋。青色的旗帜在风中飞扬,小桥矗立在溪水旁。偶然乘着游兴,走过东面的山冈。莺儿鸣啼,燕儿飞舞,蝶儿匆忙,一派大好春光。

7.本题考查诗词画面描写。这句词的意象有“小园”“春光”“桃花”“李花”“菜花”,用一些适当的词或句子连贯起来,描绘了一幅生机勃勃的景象。

故答案为:小小的园中,春光明媚,一片生机勃勃的景象。桃花正红,李花雪白,菜花金黄,远远望去,色彩缤纷。

8.本题考查鉴赏写作手法。“小园几许,收尽春光。有桃花红,李花白,菜花黄”是写静景,“莺儿啼,燕儿舞,蝶儿忙”是写动景,动静结合;“白描”作为一种表现方法,是指用最简练的笔墨,不加烘托,描画出鲜明生动的形象,文字简练朴素,不加渲染,这种写作手法就是白描,本词中只是选取“园”“春光”“桃花”“李花”“菜花”“莺”“燕”“蝶”这些景物,用最简练的笔墨描绘了一幅生机勃勃的景象。

故答案为:动静结合;白描手法

9.本题考查名句选用。上阙“豪兴徜徉”是带着豪兴我信步而行,表现了词人对田园风光的喜爱;下阕“偶然乘兴”是偶然乘着游兴, 表现了词人对田园风光的喜爱 。

故答案为:豪兴徜徉;偶然乘兴

10.【答案】孔乙己最后一次到酒店喝酒。;范进因中举而发疯。 (意思对即可)

11.冷嘲热讽(冷漠无情);趋炎附势(阿谀奉承)

12.偷东西被打;因中举而喜极发疯;封建科举制度的毒害(封建文化的毒害,封建社会的毒害等) (意思对即可)

13.既批判又同情(哀其不幸,怒其不争);尖锐的讽刺,无情的嘲弄。 (意思对即可)

14.例如:孔乙己:低声说道:“跌断,跌,跌……” 语言描写,表现了孔乙己自欺欺人,死要面子,迂腐可笑的性格特点。 又如:范进不看便罢,看了一遍,又念一遍, 自己把两手拍了一下,笑了一声,道: “噫!好了!我中了!” 动作语言描写,表现了范进热衷功名,利欲熏心的性格特点。(举一例既可,只摘句不给分,分析合理即可。)

【知识点】梳理、概括文章情节;挖掘、感悟文章主题;理解文章思想倾向;概括理解文中人物形象;体会作者情感态度;小说

【解析】【点评】(1)本题考查概括小说内容。阅读文章是从整体到部分再到整体,即初读文章,了解大意后,再理解字词,读懂每句话,给文章分段和归纳段意,最后回到文章整体上来,进而抓住文章的主要内容,并概括中心思想。概括文章的主要内容,就是要搞清楚全文主要讲的是什么。只有掌握了文章的主要内容,才能正确领会文章的中心思想。

(2)本题考查小说中的情感态度。小说中情感把握是关键,通常把握情感体验的方式有三种:通过关注环境描写,留意人物的动作、语言、神态,感受丰富的情节,激发直觉的情感体验;通过在作品的言语、情感、意境等留白处品味,补白想象的情感体验;通过认识本我、体会自我、领悟超我等形式强化伦理的情感体验,引导学生体会小说的情感,更好地领悟小说的主旨。

(3)本题考查主旨理解。理解主旨最基本的要求是:整体把握全文,我们可以从以下方面入手:从文章标题入手,有些标题概括了文章的中心,体现了文章的主要内容,也有的标题直接揭示出文章的中心思想;从分析文章的开头、结尾入手,有的文章开篇点题,起到统领全文、点明或暗示中心的作用,有的文章则在篇末点明或深化中心;从分析文中议论句、抒情句入手,有的文章中的议论句或抒情句有画龙点睛的作用;从分析人物、事件或概括段意入手,有些文章的主旨隐含在人物、事件或文章各部分之中,需作综合归纳才能明确;从分析文章的背景入手。分析文章的中心,有时还需了解分析有关时代背景,弄清文章内容与时代背景的关系,了解文中的事件是在什么背景下发生的,从而掌握作者的写作意图。

(4)本题考查小说中的情感态度。小说中情感把握是关键,通常把握情感体验的方式有三种:通过关注环境描写,留意人物的动作、语言、神态,感受丰富的情节,激发直觉的情感体验;通过在作品的言语、情感、意境等留白处品味,补白想象的情感体验;通过认识本我、体会自我、领悟超我等形式强化伦理的情感体验,引导学生体会小说的情感,更好地领悟小说的主旨。

(5)本题考查人物分析。小说人物形象分析一般可以从五个方面入手:通过人物描写来分析人物形象,如通过外貌、语言、行动、心理、细节等描写分析人物,重视人物的身份、地位、经历等,这些因素往往直接决定人物的言行,影响着人物的形象;通过故事情节来分析人物形象;通过典型环境来分析人物形象;通过人物间的关系来分析人物形象;结合写作背景或文章主题来分析人物形象。还要注意在分析人物性格特征时,要把人物放在小说情节中进行解读,不能孤立的分析,同是也要注意人物性格的复杂性,多角度多层次的分析,把握主要人物在不同情节下的发展变化。

10.本题考查概括小说内容。 (甲) 这段文字没有中心句,那么要根据事件概括要素来概括,甲文中的时间是最后一次,地点是酒店,人物是孔乙己,事件是喝酒被取笑,所以可概括为:孔乙己最后一次到酒店喝酒;(乙) 这段文字没有中心句,那么要根据事件概括要素来概括,乙文中的时间中举后,地点是外面,人物是范进,事件是发疯,所以可概括为: 范进因中举而发疯。

故答案为: 孔乙己最后一次到酒店喝酒;范进因中举而发疯。 (意思对即可)

11.本题考查小说中的情感态度。(甲) 文中“孔乙己么,你还欠十九个钱呢!”“孔乙己,你又偷了东西了!”“取笑 要是不偷,怎么会打断腿 ”“ 此时已经聚集了几个人,便和掌柜都笑了 ”“ 他喝完酒,便在旁人的说笑声中,坐着用这手慢慢走去了 ”,从这些描写中可以看出酒店的人对孔乙己的态度是冷嘲热讽;(乙) 文中“众人大眼望小眼,一齐道:“原来新贵人欢喜疯了。””众邻居劝道:“老太太不要心慌,我们而今且派两个人跟定了范老爷。这里众人家里拿些鸡蛋酒米,且管待了报子上的老爹们,再为商酌。”从这些描写中可以看出众邻居对范进中举后的态度是巴结讨好,阿谀奉承 。

故答案为: 冷嘲热讽(冷漠无情) ; 趋炎附势(阿谀奉承)

12.本题考查主旨理解。(甲) 文中“孔乙己,你又偷了东西了!”“取笑 要是不偷,怎么会打断腿 ”从这些描写中可以看出孔乙己被推残的直接原因是偷东西被打;(乙) 文中众人大眼望小眼,一齐道:“原来新贵人欢喜疯了。”老太太哭道:“怎生这样苦命的事!中了一个甚么举人,就得了这个拙病!这一疯了,几时才得好 ”从这些描写中可以看出范进发疯的直接原因是中举而喜极发疯众邻居对范进中举后的态度是巴结讨好,阿谀奉承 ;《孔乙己》的主题思想是通过对孔乙己后半生几个悲惨生活片段的描述,成功地塑造了封建末世备受科举制度摧残的下层知识分子的形象,控诉了封建制度的罪恶,揭示了国民当时的昏沉、麻木状态,比如这段选文,孔乙己是一个在当时的社会中找不到自己的位子的苦人和弱者,用众人的哄笑来贯穿这样一个令人悲酸的故事,烘托和加强了小说的悲剧效果。这种哄笑是麻木的笑,这使孔乙己的悲剧更笼上一层令人窒息的悲凉的意味。《范进中举》主人公范进是个仕人,他一直生活在穷困之中,又一直不停地应试,考了二十多次,到五十四岁才中了个秀才。本文写他接着参加乡试又中了举人一事,文中运用夸张的手法生动地描绘了他那喜极而疯的形象,深刻地揭露了这个士人的丑恶灵魂,从这个故事看出,封建时代的科举制度是套在读书人身上的精神枷锁。同时通过他的命运变化反映了世态的炎凉作者生动地刻画了这个为功名利禄而神魂颠倒的科举制度的殉道者典型形象。

故答案为: 偷东西被打;因中举而喜极发疯;封建科举制度的毒害(封建文化的毒害,封建社会的毒害等) (意思对即可)

13.本题考查小说中的情感态度。从甲文中“忽然间听得一个声音,“温一碗酒。”这声音虽然极低,却很耳熟。看时又全没有人。站起来向外一望,那孔乙己便在柜台下对了门槛坐着。他脸上黑而且瘦,已经不成样子;穿一件破夹袄,盘着两腿,下面垫一个蒲包,用草绳在肩上挂住;见了我,又说道,“温一碗酒。””“我温了酒,端出去,放在门槛上。”的这些地方可以看出“我”对孔乙己的态度 是既批判又同情;乙文创设了一个滑稽可笑的场景,通过描绘范进发疯的样子和中举前后周围人的态度变化,表达作者对封建时代的科举制度讽刺,对世态的炎凉的无情嘲弄。

故答案为:既批判又同情(哀其不幸,怒其不争) ; 尖锐的讽刺,无情的嘲弄。 (意思对即可)

14.本题考查人物分析。(甲) 文:他脸上黑而且瘦,已经不成样子;穿一件破夹袄,盘着两腿,下面垫一个蒲包,用草绳在肩上挂住”运用外貌描写方法表现了孔乙己穷困潦倒的生活状况;他从破衣袋里摸出四文大钱,放在我手里,见他满手是泥,原来他便用这手走来运用动作描写,“摸”字表现出孔乙己贫困至极、悲惨至极,揭示出孔乙己每况愈下的处境;孔乙己:低声说道:“跌断,跌,跌……” 语言描写,表现了孔乙己自欺欺人,死要面子,迂腐可笑的性格特点。(乙) 文:范进不看便罢,看了一遍,又念一遍, 自己把两手拍了一下,笑了一声,道: “噫!好了!我中了!” 动作语言描写,表现了范进热衷功名,利欲熏心的性格特点;“往后一交跌倒,牙关咬紧,不省人事”,描写十分贴切,写疯跑的动作,用了“飞跑”来形容,写足了那股疯劲,饱含了强烈的讽刺意味等。

故答案为::孔乙己:低声说道:“跌断,跌,跌……” 语言描写,表现了孔乙己自欺欺人,死要面子,迂腐可笑的性格特点; 又如:范进不看便罢,看了一遍,又念一遍, 自己把两手拍了一下,笑了一声,道: “噫!好了!我中了!” 动作语言描写,表现了范进热衷功名,利欲熏心的性格特点。(举一例既可,只摘句不给分,分析合理即可。)

15.【答案】交代故事发生的时间;暗示有人竟在光天化日下行凶;暗示竟无人制止阳光下的罪恶;映衬老人见义勇为的高大形象。

16.通过语言、行动的描写,表现老人的嫉恶如仇、大义凛然。

描写围观人群的胆小怕事,衬托老人的见义勇为。

描写壮汉的穷凶极恶,反衬老人的英勇无畏。

17.表现壮汉由疯狂到恐惧的心理变化,侧面表现老人强大的震慑力。

18.对老人震慑力的畏惧;对老人仁爱之心的敬服;对险些酿成大祸的后怕;对未能杀死仇人的不甘……

【知识点】分析作品的主要表现手法;概括文章主要内容;概括理解文中人物形象;分析人物行为思想变化原因;理解文章关键语句意思;小说

【解析】【点评】

(1)本题考食坏境描与的作用。分析坏境描写的作用总的来说主要从它与刻画人物、情节展开、表现主题的关系上考虑。

(2)本题考查鉴赏作品的文学形象,领悟作品的艺术魅力的能力。此题是对刻画人物手法的考查,正面刻画人物主要是通过刻画人物的外貌、动作、语言、心理等来反映人物的性格特点。而侧面描写是通过环境、其他人物形象等来刻画人物的性格特点。

(3)本题考查体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术的能力。要结合语境分析其含义。

(4)本题考查对作品进行个性化阅读和有创意的解读。"对作品进行个性化阅读和有创意的解读"就文本的某个人物、标题或者思想意蕴等角度,提出问题,要求考生在感悟文本的基础上,提出自己的观点。有时还表现为对传统观点或命题人假设观点的认知评价等,要求考生认识问题表达看法具有独创性,不因袭他人成说。这种题型的突出特点是强调考生的自主性的阅读体验,它特别强调"自己的见解""自己的观点"。当然,这些观点必须是建立在对文本的理解基础之上的,不然,就成了"无本之木,无源之水"。

15.解答此题要结合句子的上下文来理解,一、"午后"交代了时间。二、"当时是午后,阳光明亮亮的,没有多少事要去做的人们三五成堆聚在大街两旁侃大山下闲棋。"交代了故事发生时的环境。即答案中的光天化日之下。三、"壮汉手中的菜刀在明亮亮的阳光下发出耀眼的光芒""一个鲜活的生活在午后明亮亮的阳光下,在众目睽睽之下枯萎了"暗示了阳光下的罪恶。四、"午后的阳光明亮亮地照在老人身上,老人像巍然挺立的一棵松"此处是为衬托老人的形象的。注意字数的要求。

故答案为: 交代故事发生的时间;暗示有人竟在光天化日下行凶;暗示竟无人制止阳光下的罪恶;映衬老人见义勇为的高大形象。

16.本题不难,学生只要懂得这两种描写方式的特点就容易组织答案了。如"站住!放下你的刀!""放下你的刀!我不会让你走过去,除非我倒下。你听着,要是死我已经死过三次了。……这三次我都没有死,难道还怕再有一次吗?""一个老人站立在大街中央像巍然挺立的一棵松,迎面拦住狂奔叫骂的壮汉""老人像挺立的一棵松拦住他的去路",这是正面描写,通过对老人语言、行动的描写,表现老人嫉恶如仇、大凛然。"壮汉手中的菜刀在明亮亮的阳光下发出耀眼的光芒,像一道火绳烧灼着人们的眼帘。大街的行人纷纷停下来,像被谁无声指挥着似的一同往街道两旁挤靠。街道两旁的男男女女也都站起来,紧张地往更里面的地方挤靠。一时间街道两旁形成两堵人墙,人们都屏住呼吸茫然地看着大街上那个狂奔的壮汉"这是侧面描写,通过描写围观人群的胆小怕事,衬托老人的见义勇为;描写壮汉穷凶恶,反衬老人的英勇无畏。

故答案为: 通过语言、行动的描写,表现老人的嫉恶如仇、大义凛然。描写围观人群的胆小怕事,衬托老人的见义勇为。描写壮汉的穷凶极恶,反衬老人的英勇无畏。

17.回答本题首先要找出文中三次以毒蛇为喻对菜刀进行对比性描写的片段,然后分析作用。三次描写是有变化的:挥舞着菜刀往前狂奔﹣﹣壮汉又凶相毕露,狂嚣起来﹣﹣壮汉无力地哀号一声……他拿菜刀的手抽搐起来,剧烈地抖动起来。这些细节描写正是壮汉内心的变化过程,可见壮汉的疯狂到恐惧的心理变化;同时这样的心理变化也是老人的成果,侧面表现老人强大的震撼力。

故答案为: 表现壮汉由疯狂到恐惧的心理变化,侧面表现老人强大的震慑力

18.本题要求分析小说结尾部分"壮汉捧着脸蹲下来,忽然放声痛哭"的描写表现了壮汉怎样的复杂心情,结合全文来看,壮汉是用以衬托老人的,所以答题时要尽可能的与文章中心结合起来,可从对老人震慑力的畏惧,对老人仁爱之心的敬服等角度分析。另外,由故事情节来看,壮汉与林三也许有深仇大恨,也许是一时冲动。可从对险些酿成大祸的后怕,对未能杀死仇人的不甘等角度分析。

故答案为: 对老人震慑力的畏惧;对老人仁爱之心的敬服;对险些酿成大祸的后怕;对未能杀死仇人的不甘……

19.【答案】从材料一可以看出,古代书籍中值得庄重地阅读,重要的、具有收藏价值的书籍称得上典籍;从材料二中的《周易》可以推知,能够展现中华优秀传统文化(中国智慧、中国精神和中国价值)的古代书籍才称得上典籍。

20.①因为《典籍里的中国》传承和弘扬优秀的传统文化,具有丰厚的文化内涵;②节目在“历史空间”和“现实空间”中分别展开戏剧演绎和专家解读,创新的节目形式令普通观众也能看懂(这个节目采用了现代科技手段,让人有穿越时空的感觉); ③选角、舞美、服装化妆考究,演员演绎精彩,都能打动观众。

21.①再辉煌的文化,一旦失去传承就必然衰败。②举例论证,以中央电视台推出的文化系列节目广受好评来证明分论点。

22.示例一:我推荐《水浒传》。《水浒传》中的英雄好汉肝胆相照,惺惺相惜。以鲁智深与史进为例,他们有同样做人做事的原则,疾恶如仇,恃强而不凌弱。鲁提辖为毫不相干的金氏父女打死“镇关西”。史进遇到贺太守强抢民女,脑中只记得鲁提辖曾说过的一句话:“等洒家打死了那厮便来。”于是义无反顾刺杀贺太守。鲁智深与史进在江湖锄强扶弱,在梁山互相扶持,体现知己之情。示例二:我推荐《聊斋志异》。文言短篇小说集《聊斋志异》中有众多知己故事。以《叶生》篇为例,书生叶生的文章词赋冠绝当时,却屡试不中。县令丁乘鹤欣赏叶生,时常接济他。丁乘鹤解任后,邀请叶生与他一起回乡,并为了等病重的叶生康复,迟迟没有出发。后来,叶生跟随丁乘鹤回乡,帮助丁之子丁再昌中了举人、进士、做了官。最后叶生也中了举,他回家省亲,发现家中荒凉破败,才从妻子口中知道自己早在几年前就已经死了,跟随丁乘鹤返乡的其实是叶生的鬼魂。小说中叶生死后魂从知己的做法正是“知己”之情的体现。另外,《聊斋志异》中还借花妖狐魅来歌颂真挚的、超越男女情的知己之情,如《娇娜》等等。示例三:我推荐《唐诗三百首》。《唐诗三百首》收录的唐诗中有大量反映友情的作品。送别诗大都表露出友人间的离情,例如王维的《渭城曲》,高适的《别董大二首》;酬答诗常表现友人间志同道合的情趣,或寄托劝勉鼓励之情,代表作有刘禹锡的《酬乐天扬州初逢席上见赠》。另外,像杜甫《天末怀李白》一类的感怀诗也表达出对友人悲惨遭遇的愤懑不平和牵挂之意。这些诗歌作品都能体现“知己”之情。示例四:我推荐《世说新语》。《世说新语》主要是记载东汉后期到魏晋间一些名士的言行与轶事,反映出当时人对“知己”的认知和评价标准。例如,在“德行”篇中提到管宁与华歆的故事。管宁、华歆原是朋友,管宁淡泊名利,视金钱、权势为粪土。华歆虽然才华也很出众,却做不到彻底地不求名利。管宁意识到华歆与自己志向不同,与之“割席断交”。

【知识点】分析议论文论证方法及作用;概括文章主要内容;理解文章关键语句意思;筛选并整合文中信息;举例论证;作品的人物形象;作品的经典情节;《水浒传》

【解析】【点评】(1)本道题考查对文本内容的理解与分析能力。解答本题的关键是在理解材料内容的基础上,根据题目要求和提示的信息梳理内容并筛选信息。

(2)本道题考查对材料内容的概括与归纳能力。解答时,先分析出选文的行文思路,再找出文段的关键句加以概括即可。

(3)本道题考查论述观点与论述方法的理解和分析。常用的论证方法有:举例论证、道理论证、对比论证、比喻论证。对于作用结合文章内容及论点按照格式回答即可。

(4)本题考查对课外阅读的掌握情况,培养学生的大语文观。以考促读。做这种题,熟读原作品,记住重点情节及人物的特征。相似人名注意不要记乱,必要时死记硬背。此题考查的是学生对于名著的了解。阅读名著除了识记文学常识,还要对涉及主要人物的精彩片段反复阅读,从而形成自己的阅读体验。死记硬背作者名字、书名及书中的重要人物的名字。

19.由材料一中“典”的甲骨文字形以及“典,大册也”“典者,尊藏之册”“书籍:书(总称)”可以看出,典是需要人认真阅读的书籍、是重要的文献典籍、是需要珍藏,具有收藏意义的书籍。故而古代书籍中值得庄重地阅读,重要的、具有收藏价值的书籍称得上典籍;从材料二中的《周易》能够作为《典籍里的中国》第十期节目主题,且用舞台剧的形式呈现孔子注解《易经》而成《易传》,合而为《周易》;周文王推演《易经》;伏羲对于易道的朴素思考。孔子、文王两位圣贤呈现君子“自强不息,厚德载物”的精神互通。撒贝宁扮演的现代读书人对话历史人物,讲述典籍《周易》在历史长河中流转的故事。从中可以推知,能够展现中华优秀传统文化(中国智慧、中国精神和中国价值)的古代书籍才称得上典籍。

故答案为:从材料一可以看出,古代书籍中值得庄重地阅读,重要的、具有收藏价值的书籍称得上典籍;从材料二中的《周易》可以推知,能够展现中华优秀传统文化(中国智慧、中国精神和中国价值)的古代书籍才称得上典籍。

20.由材料二中的专家及节目主创人员介绍如何识读经典、撒贝宁扮演的现代读书人对话历史人物,讲述典籍《周易》在历史长河中流转的故事以及材料三中的评论“我觉得《典籍里的中国》让我们的民族精神真正成为可触摸的精神了。让中华优秀传统文化实现创造性转化和创新性发展“看过《典籍里的中国》之《周易》才明白·天行健,君子以自强不息。地势坤,君子以厚德载物'这句话。做人做事,一定要宽容、有容乃大,而且要坚强”可知,《典籍里的中国》可以帮助人们了解优秀传统文化,传承和弘扬优秀的传统文化,具有丰厚的文化内涵;由材料二中的节目呈现形式(舞台剧、专家解读、时空对话)以及材料三中的“这个节目采用了现代科技手段,让人有穿越时空的感觉”评论可知,创新的节目形式和现代科技手段也能让增强观众对节目的兴趣;由材料三“选角、舞美和服装化妆看得出确实考究了,演员的演绎真的很棒,部分演员的一个眼神真的有一眼万年的感觉”可知,选角、舞美、服装化妆考究,演员演绎精彩,都能打动观众。

故答案为:①因为《典籍里的中国》传承和弘扬优秀的传统文化,具有丰厚的文化内涵;②节目在“历史空间”和“现实空间”中分别展开戏剧演绎和专家解读,创新的节目形式令普通观众也能看懂(这个节目采用了现代科技手段,让人有穿越时空的感觉); ③选角、舞美、服装化妆考究,演员演绎精彩,都能打动观众。

21.根据上下文关系以及本论点的论证方法、例子等内容可知,第一空的论点应该是:再辉煌的文化,一旦失去传承就必然衰败;第二空,由第④段“作为重要的传播阵地,中央广播电视总台在传承弘扬中华优秀传统文化方面责无旁贷,必须与时间赛跑。总台成立以来,我们连续推出《经典咏流传》、《中国诗词大会》、《国家宝藏》、《中国地名大会》等一大批弘扬传承中华优秀传统文化的精品节目”可知,该部分列举了央视连续推出一大批弘扬传承中华优秀传统文化的精品节目的例子,属于举例论证,“获得了社会的广泛认同”也充分论证了中国优秀传统文化正以新的形式得以传承和发扬。

故答案为:①再辉煌的文化,一旦失去传承就必然衰败。

②举例论证,以中央电视台推出的文化系列节目广受好评来证明分论点。

22.注意关键词“知己”“九上”“名著”。九上名著阅读中比较符合要求的有《水浒传》,可结合水浒传中体现义气、知己的事例作答即可。示例:我推荐《水浒传》。《水浒传》中的英雄共聚梁山,他们拯救弱小,为朋友两肋插刀。鲁智深原本是渭州经略府提辖,因打抱不平三拳打死恶霸镇关西。之后,鲁智深在从五台山去东京大相国寺的途中路过桃花村,在刘太公借宿时,遇到小霸王周通想要强娶太公女儿,鲁智深便用计将周通打了一顿。路过瓦罐寺,与史进除掉生铁佛崔道成、道人丘小乙等人。后林冲被高俅设计陷害,刺配沧州途经野猪林,董超、薛霸将林冲绑在树上,要打死林冲。鲁智深及时出现,打倒董超、薛霸,救了林冲。鲁智深便一路护送林冲,一直送到沧州城外七十里,方才辞别林冲,返回东京。鲁智深与林冲互相扶持、相互帮助,体现知己之情。

故答案为:示例一:我推荐《水浒传》。《水浒传》中的英雄好汉肝胆相照,惺惺相惜。以鲁智深与史进为例,他们有同样做人做事的原则,疾恶如仇,恃强而不凌弱。鲁提辖为毫不相干的金氏父女打死“镇关西”。史进遇到贺太守强抢民女,脑中只记得鲁提辖曾说过的一句话:“等洒家打死了那厮便来。”于是义无反顾刺杀贺太守。鲁智深与史进在江湖锄强扶弱,在梁山互相扶持,体现知己之情。

示例二:我推荐《聊斋志异》。文言短篇小说集《聊斋志异》中有众多知己故事。以《叶生》篇为例,书生叶生的文章词赋冠绝当时,却屡试不中。县令丁乘鹤欣赏叶生,时常接济他。丁乘鹤解任后,邀请叶生与他一起回乡,并为了等病重的叶生康复,迟迟没有出发。后来,叶生跟随丁乘鹤回乡,帮助丁之子丁再昌中了举人、进士、做了官。最后叶生也中了举,他回家省亲,发现家中荒凉破败,才从妻子口中知道自己早在几年前就已经死了,跟随丁乘鹤返乡的其实是叶生的鬼魂。小说中叶生死后魂从知己的做法正是“知己”之情的体现。另外,《聊斋志异》中还借花妖狐魅来歌颂真挚的、超越男女情的知己之情,如《娇娜》等等。

示例三:我推荐《唐诗三百首》。《唐诗三百首》收录的唐诗中有大量反映友情的作品。送别诗大都表露出友人间的离情,例如王维的《渭城曲》,高适的《别董大二首》;酬答诗常表现友人间志同道合的情趣,或寄托劝勉鼓励之情,代表作有刘禹锡的《酬乐天扬州初逢席上见赠》。另外,像杜甫《天末怀李白》一类的感怀诗也表达出对友人悲惨遭遇的愤懑不平和牵挂之意。这些诗歌作品都能体现“知己”之情。

示例四:我推荐《世说新语》。《世说新语》主要是记载东汉后期到魏晋间一些名士的言行与轶事,反映出当时人对“知己”的认知和评价标准。例如,在“德行”篇中提到管宁与华歆的故事。管宁、华歆原是朋友,管宁淡泊名利,视金钱、权势为粪土。华歆虽然才华也很出众,却做不到彻底地不求名利。管宁意识到华歆与自己志向不同,与之“割席断交”。

23.【答案】行者;鲁智深

24.先写武松以为没有老虎,老虎却跳了出来;再写老虎一扑、一掀、一剪,但都被武松躲过;接着写武松抡棒打老虎,哨棒却打在枯树上折了;最后写武松赤手空拳,先脚后拳,打死老虎。

25.运用夸张、比喻的修辞手法,写出了老虎的凶猛,也侧面表现武松的英勇

26.武松打虎耗尽了力气。反映(衬托 反衬)(侧面描写)了武松打虎过程的激烈程度。

【知识点】比喻;夸张;作品的人物形象;作品的经典情节;作品的艺术特色;分析文段、人物、情节的作用

【解析】【点评】(1)本题考查学生对名著内容的掌握,考生要熟读名著,掌握名著的基本内容,对名著要经常性阅读,反复理解。

(2)本题考查学生对作者的写作设计的理解。解答时要明确题意,结合文章的内容,情节在表达人物形象或文章主旨的作用。

(3)本题考查学生对语句的赏析,解答时要理解语句的特点,选取好赏析的角度,结合语句的内容和文段的中心,文章的主旨进行分析。

(4)本题考查学生对文章内容的理解和思考。解答此题要求学生通读文章,理解文意,注意对选段内容的理解和剖析,结合作者对文章内容的安排的作用的理解。

23.本题考查对名著内容的掌握。本阅读选段出自《水浒传》,描述的是武松打虎的精彩过程。文段运用夸张、比喻的修辞手法,写出了老虎的凶猛,也侧面表现武松的英勇,特别是文段中的动作描写,传神的表现出武松的英勇,令无数读者着迷。解答此题关键在于平时的积累,读四大名著,不仅只是追求情节,还要对其中的人物性格、情节内容分类记忆,作深入的了解。《水浒传》中武松的绰号是行者,他到二龙山落草,当时的大头领是鲁智深。

24.本题考查作者的写作手法的理解。

解答此题首先要明确题意,“文似看山不喜平",意思是说写文章最忌平铺直叙,本题就是要我们分析文段的情节是怎样"波澜起伏"的。结合文段中对武松找虎过程的描写来看,作者先写武松以为山上没有老虎,谁想老虎还真的跳了出来;再写老虎一扑、一掀、一剪,但都被武松躲过;接着写武松抡棒打老虎,哨棒却又打在枯树上折了;最后重点写武松赤手空拳,先脚后拳,打死老虎。从情节发展来看,确实一波三折,扣人心弦。

25.本题考查对语句的赏析。从修辞手法角度赏析。赏析一般格式为:修辞+修辞特点+内容+中心比喻形象生动;拟人生动形象;排比整齐,有气势;夸张突出特点;反问加强语气;反语增加讽刺意味。表述形式:运用了.….的修辞手法,描写了...,表达了.....划线的句子将老虎的吼叫说成是“霹雳",很明显是夸张、比喻的修辞手法,形象生动地突出了老虎的凶猛,侧面表现武松的英勇有力。

26.本题考查对文章内容的深入思考。解答此题要结合前后文内容及主旨来分析。从前文内容来看,武松打死老虎的过程很凶险,他没有了有用的武器,最后还是赤手空拳打死老虎,肯定耗费了很多的力气,这时写他拖不动老虎,很真实,作者也想借此侧面表现出武松打虎过程的激烈程度。

27.【答案】参考例文:

我与《西游记》

“书籍,是人类进步的阶梯。”这句话一点也不假。读一本好书就像同一位高尚的人谈话。闲暇之余我拜读了吴承恩写的《西游记》,看完之后受益匪浅。

说起我和《西游记》这本书,还有一段插曲呢 记得有一次,我闹着要买《西游记》这本书,妈妈却说:“小小的年纪, 看什么《西游记》啊!只要把学习搞好就行了。”说完妈妈便去做饭了。我跑过去要爸爸不给我买。没想到,爸爸一口答应了,但是有一个条件:就是买过来要看的,不能让它在那睡大觉。“好!”我一口答应了。说完,爸爸便带.我去买这本书。买完书后,我心想:“这本书来之不易,我一定好好好爱护。”

到了家,我像一匹饿狼,贪婪地读着,越读越爱不释手。其中一个内容吸引了我的眼球。这个故事讲的是白骨精三次变化成不同的人物,来骗取唐僧的同情之心,乘机来吃唐僧肉,在离成功一步之遥时,被孙悟空的火眼金 睛识破了,继而打死了这个白骨精。唐僧一气之下念出了紧箍咒,使悟空痛得受不了,我心想:“这是师父真 是糊涂啊!”我正看入迷时,妈妈突然叫我吃饭,而我却说:“再让我看一会吧。”而妈妈却威胁我说:“如果你不吃,就把书给没收了。”无奈之下,我只好拿着书,走出房间,来到餐桌前。我顺手拿起一根火腿,往嘴里填,我边吃边看的情况下,咬到了自己的手指,疼得直叫。

后来,我只要一有时间就看这本书,直到把这本书的内容都存入了脑海中。

《西游记》这本书,给我的生活增加了无穷无尽的乐趣,让我的生活丰富多彩。

书就像一架高 高的云梯,带你攀.上知识的巅峰;书就像一座坚固的桥梁,带你走向成功的彼岸;书就像-把金灿灿的钥匙,为你打开智慧的大门。书是人类进步的阶梯,是全世界的营养品。日转星移,四季轮回,世事变迁,墨香犹存。

【知识点】话题作文

【解析】 本道题属于写作题型中的话题作文。以围绕话题“我和古典名著的故事”展开联想,构思成文。学生在写作这类话题作文时要仔细阅读文题所给的材料,要注意“古典名著”这个关键词,可从材料中选择某一角度来立意,也可以全面理解材料,综合概括内容,整体阐释话题,继而立意选材。

【点评】本题考查考生的写作能力。考生要注意对题目和材料进行分析,从题目和材料中提取关键的信息,确定文章的立意,同时也通过审题,进行谋篇布局。考生要注意平时素材的收集,要按照题干的要求进行写作。在写作时要情感色彩饱满,让触动自己的那份情感也触动读者。注意恰当运用写作手法,表达上合理运用抒情、议论等表达方式,使文章的主旨得以升华。同时考生在平时要加强写作的训练,提升写作能力。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

九年级语文上册 第六单元综合复习与测试卷

时间:120分钟 满分:120分

一、选择题(共2分)

1.为安全及时地把生辰纲送到东京,杨志一路上对军健们打骂不断。对杨志打人行为分析不当的是( )

A.杨志鞭打军健,是他一意孤行,蛮横不讲理的性格特点的反映。

B.杨志鞭打军健,是激化他与军健矛盾的重要原因。

C.杨志鞭打军健是因为他不满军健们的言行。

D.杨志鞭打军健赶路,一面在于使生辰纲安全送到东京,一面也在为自己升官努力。

二、句子默写(共10分)

2.根据提示默写。

(1)爱上层楼, 。(辛弃疾《丑奴儿 书博山道中壁》)

(2)咸阳城东楼留存着许浑对荒废的秦汉两朝宫殿的无限感慨:“ , 。”(许浑《咸阳城东楼》)

(3)李商隐《无题》中运用双关谐音和比喻修辞写对爱情忠贞,现常被人们用来赞美无私奉献精神的句子是: , 。

(4)秦观《行香子》一词中描写莺歌燕、舞蝶影翻飞的迷人春色的句子是: , , 。

(5)后人常用辛弃疾《丑奴儿 书博山道中壁》中的“ , ”来表示少年不谙世事,无病呻吟,无愁说愁。

三、基础知识综合(共8分)

一个客人把钱还他,一个客人便去揭开桶盖,①了一瓢,拿上便吃。那汉去夺时,这客人手拿半瓢酒,望松林里便②,那汉赶将去。只见这边一个客人从松林里走将出来,手里拿一个瓢,便来桶里③了一瓢酒。那汉看见,抢来劈手夺住,望桶里一倾,便盖了桶盖,将瓢望地下一丢,口里说道:“你这客人好不君子相!戴头识脸的,也这般啰唣。”

3.填入①②③处的字恰当的一项是( )(3分)

A.①舀 ②跑 ③兜 B.①倒 ②奔 ③舀

C.①兜 ②走 ③舀 D.①抢 ②逃 ③兜

4.“戴头识脸的” 在语段中的意思是: 。(2分)

5.这个语段中,运用细节描写,活灵活现地刻画出“客人”与“挑酒汉子”讨价还价的过程,目的是 杨志等人一步步上当。(3分)

四、综合性学习(共3分)

6.随着人民物质生活水平的提高,人们现在越来越追求精神文明建设。家庭是传承人类文明的载体,良好的家风不仅是建设文明家庭的核心,要是构建和谐社会的基石。为此学校将开展以“建设家园,我爱我家”为主题的综合性学日活动。

(1)请你为本次活动拟写一条宣传标语。(不超过20个字)

(2)活动中,学校号召每个家庭召开一次以“家风建设”为主题的家庭会议,作为家庭成员,请你拟写三条家规。

(3)家庭会议后,你的弟弟仍然我行我素,无视家规,你将如何劝说?

五、诗歌鉴赏(共5分)

行香子①

秦 观

树绕村庄,水满陂塘②。倚东风,豪兴徜徉③。小园几许④,收尽春光。有桃花红,李花白,菜花黄。远远围墙,隐隐茅堂。飏⑤青旗⑥,流水桥旁。偶然乘兴,步过东冈。正莺儿啼,燕儿舞,蝶儿忙。

(选自统编义务教育教科书《语文》九年级上册)

【注释】①行香子,词牌名。②陂(bēi)塘:池塘。③徜徉(cháng yáng):闲游,安闲自在地步行。④几许:多少,这里表示园子不大。⑤飏(yáng):飞扬,飘扬。⑥青旗:酒店门口挂的青色酒幌。

7.请描述上阕画线句子所展现的画面。(不超过50字)(1分)

8.这首词运用了多种描写方法,请你列举两种。(2分)

9.整首词表现了词人对田园风光的喜爱和赞美之情,词中能直接体现这种情感的句子是:“ ”“ ”。(2分)

六、对比阅读(共18分)

对比阅读下面两个选段,完成后面小题。

(甲)中秋过后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了。一天的下半天,没有一个顾客,我正合了眼坐着。忽然间听得一个声音,“温一碗酒。”这声音虽然极低,却很耳熟。看时又全没有人。站起来向外一望,那孔乙己便在柜台下对了门槛坐着。他脸上黑而且瘦,已经不成样子;穿一件破夹袄,盘着两腿,下面垫一个蒲包,用草绳在肩上挂住;见了我,又说道,“温一碗酒。”掌柜也伸出头去,一面说“孔乙己么,你还欠十九个钱呢!”孔乙己很颓唐的仰面答道,“这……下回还清罢。这一回是现钱,酒要好。”掌柜仍然同平常一样,笑着对他说,“孔乙己,你又偷了东西了!”但他这回却不十分分辩,单说了一句,“不要取笑!”“取笑 要是不偷,怎么会打断腿 ”孔乙己低声说道,“跌断,跌,跌……”他的眼色,很像恳求掌柜,不要再提。此时已经聚集了几个人,便和掌柜都笑了。我温了酒,端出去,放在门槛上。他从破衣袋里摸出四文大钱,放在我手里,见他满手是泥,原来他便用这手走来的。不一会,他喝完酒,便在旁人的说笑声中,坐着用这手慢慢走去了。

(乙)范进不看便罢,看了一遍,又念一遍,自己把两手拍了一下,笑了一声,道:“噫!我中了!”说着,往后一交跌倒,牙关咬紧,不省人事。老太太慌了,慌将几口开水灌了过来。他爬将起来,又拍着手大笑道:“噫!好!我中了!”笑着,不由分说,就往门外飞跑,把报录人和邻居都吓了一跳。走出大门不多路,一脚踹在塘里,挣起来,头发都跌散了,两手黄泥,淋淋漓漓一身的水。众人拉他不住,拍着笑着,一直走到集上去了。众人大眼望小眼,一齐道:“原来新贵人欢喜疯了。”老太太哭道:“怎生这样苦命的事!中了一个甚么举人,就得了这个拙病!这一疯了,几时才得好 ”娘子胡氏道:“早上好好出去,怎的就得了这样的病!却是如何是好 ”众邻居劝道:“老太太不要心慌,我们而今且派两个人跟定了范老爷。这里众人家里拿些鸡蛋酒米,且管待了报子上的老爹们,再为商酌。”

10.请各用一句话分别概括(甲)(乙)两段文字的主要事件。

(4分)

甲:

乙:

11.孔乙己和范进都是热衷功名的读书人。二人境况不同,周围人对他们的态度也不同。酒店的人对孔乙己的态度是: ,众邻居对范进中举后的态度是: 。(4分)

12.孔乙己被摧残的直接原因是: ,范进发疯的直接原因是: ,造成二人如此境况的根本原因是: 。(4分)

13.甲段文字渲染一种悲凉的气氛,表明作者对孔乙己的态度是: 。乙段文字创设了一个滑稽可笑的场景,表明作者对范进的态度是: 。(4分)

14.(甲)(乙)两段文字主要通过人物的语言、动作、外貌等描写刻画人物性格。请从上边两段文字中摘抄一例你最为欣赏的动作或语言描写的句子进行赏析。(2分)

七、现代文阅读(共20分)

(一)阅读下面的文章,完成下面小题。(8分)

午后的故事

一声尖啸刺耳的叫骂声在大街上响起;像平空炸起一颗响雷,撕破了大街的宁静。当时是午后,阳光明亮亮的,没有多少事要去做的人们三五成堆聚在大街两旁侃大山下闲棋,街道上有流水一样的行人。听到这一声叫骂,人们不约而同地伸长脖子睁圆眼睛朝叫骂的地方望去。

只见一个壮汉手持一把锋利的菜刀在大街上狂奔,他满脸杀气,一边狂奔一边叫骂。

壮汉手中的菜刀在明亮亮的阳光下发出耀眼的光芒,像一道火绳烧灼着人们的眼帘。大街的行人纷纷停下来,像被谁无声指挥着似的一同往街道两旁挤靠。街道两旁的男男女女也都站起来,紧张地往更里面的地方挤靠。一时间街道两旁形成两堵人墙,人们都屏住呼吸茫然地看着大街上那个狂奔的壮汉。

壮汉还在叫骂,狂奔。大街上空荡荡的,仿佛静止的流水。在午后,整个大街上只有一个壮汉在狂奔,在叫骂。

“站住!放下你的刀!”

突然,又一声炸雷在大街上炸响,震得两旁的人墙悸动一下,人墙上的一双双眼睛齐刷刷地循声望去。

一个老人站立在大街中央像巍然挺立的一棵松,迎面拦住狂奔叫骂的壮汉。

壮汉仿佛没有听见老人的喊声,仍然挥舞着菜刀往前狂奔,他手中的菜刀闪着亮光犹如一条吐着毒芯的长蛇。

“站住!放下你的刀。”

老人又大吼一声,声若洪钟。

壮汉这次听到了,他一愣怔停下来,狐疑地瞅一眼老人。

老人像挺立的一棵松拦住他的去路。但很快壮汉又凶相毕露,狂嚣起来,他疯狂地挥舞着手中的菜刀,像空中无数条毒蛇在吐芯。

“让开!我要杀林三,不关你的事。”

老人岿然不动,威严地吼道:“放下你的刀。”

壮汉声嘶力竭地叫道:“你让开!不让开我先杀了你再去杀林三。”

老人说:“放下你的刀!我不会让你走过去,除非我倒下。你听着,要是死我已经死过三次了。小鬼子的子弹从我前胸穿过后背钻出,我没有死;红卫兵把我踹下高台,昏迷了三天我没有死;歹徒的刀从我胸前刺进去,鲜血淌了一地我还是没有死。这三次我都没有死,难道还怕再有一次吗?”

壮汉无望地说:“不,你让开。”

老人说:“放下你的刀!我是一个失去儿子的父亲,我不能再让一个父亲失去儿子。”

听到老人这句悲凉的话语,街道两旁的人墙又一阵悸动,像一阵寒风贴着人墙刮过,人们的心都不住地颤抖着。人们都清楚地记得也是这样一个午后,也是男男女女三五成堆聚在大街两旁侃大山下闲棋,街道上行人如流水,三个歹徒在殴打一个年轻人,年轻人就是老人的儿子。当时没有谁出来阻拦,大街上仿佛空无一人,老人的儿子被打倒在地,肠子流出一堆,一个鲜活的生命在午后明亮亮的阳光下,在众目睽睽之下枯萎了。

“放下你的刀!”老人又高声吼道。

壮汉无力地哀号一声:“不——”可是他拿菜刀的手抽搐起来,剧烈地抖动起来,“哐啷”一声,菜刀落在地上,像一条僵死的蛇。

壮汉捧着脸蹲下来,忽然放声痛哭。

老人依然站立者,午后的阳光明亮亮地照在老人身上,老人像巍然挺立的一棵松。

15.小说的题目是“午后的故事”,文中多次写到午后明亮亮的阳光,作用是什么?(2分)

16.作者是怎样从正面、侧面表现老人的崇高品格的,请对描写方式和人物性格做出简要的具体说明。(2分)

17.文中三次以毒蛇为喻对菜刀进行对比性描写,作用是什么?(2分)

18.故事的结尾写“壮汉捧着脸蹲下来,忽然放声痛哭”,这一细节表现了壮汉怎样的复杂心情?谈谈你的理解。(2分)

(二)阅读下面的材料,完成下面小题。(12分)

[材料一]

“典,大册也。”(《说文解字》)

“典者,尊藏之册。”(《癸巳存稿》)

书籍:书(总称)。(《现代汉语词典》)

[材料二]

中央电视台推出的大型文化综艺节目《典籍里的中国》火遍全网,以下是《典籍里的中国》第十期《周易》节目流程表:

环节 时空舞台 呈现方式 呈现内容

1 历史空间 舞台剧 1973年,湖南马王堆汉墓帛书中发现了迄今为止最古老的《周易》抄本之一,让“孔子不曾读《易经》”的说法不攻自破。

2 历史空间 舞台剧 孔子注解《易经》而成《易传》,合而为《周易》;周文王推演《易经》;伏羲对于易道的朴素思考。

3 现实空间 专家解读 专家及节目主创人员介绍如何识读经典。

4 历史空间 舞台剧 孔子困于陈蔡,仍弦歌不辍;文王囚于美里,仍不改信念。两位圣贤呈现出君子“自强不息,厚德载物”的精神互通。

5 时空穿越 时空对话 撒贝宁扮演的现代读书人对话孔子、王弼、宋载等历史人物,讲述典籍《周易》在历史长河中流转的故事。

[材料三]

我觉得《典籍里的中国》让我们的民族精神真正成为可触摸的精神了。让中华优秀传统文化实现创造性转化和创新性发展。(中央民族大学教授蒙曼)

这个节目采用了现代科技手段,让人有穿越时空的感觉。这种深入浅出让普通人都能看懂这个节目,都能领略经典里面的文化精华。(甘肃敦煌书画院院长 纪永元)

看过《典籍里的中国》之《周易》才明白“天行健,君子以自强不息。地势坤,君子以厚德载物”这句话。做人做事,一定要宽容、有容乃大,而且要坚强。(微博网友 非常幸运的小芬芬)

选角、舞美和服装化妆看得出确实考究了,演员的演绎真的很棒,部分演员的一个眼神真的有一眼万年的感觉——两千年后还有人读书吗?有啊!(豆瓣书友林深不见狐)

[材料四]

优秀传统文化是中华民族的根和魂。

习近平总书记强调,“中华文明绵延数千年,有其独特的价值体系。中华优秀传统文化已经成为中华民族的基因,植根在中国人内心,潜移默化影响着中国人的思想方式和行为方式”。

中华文明看似柔和,实则坚强。这也从一个侧面,回答了为什么古代印度、古代埃及、古代巴比伦等文明古国早已进入了博物馆,唯有中华文明历经五千年风吹雨打,依然挺立、生机勃勃,在人类文明的灿烂星空中闪烁着耀眼的光芒。

再辉煌的文化,一旦失去传承就必然衰败。作为重要的传播阵地,中央广播电视总台在传承弘扬中华优秀传统文化方面责无旁贷,必须与时间赛跑。总台成立以来,我们连续推出《经典咏流传》《中国诗词大会》《国家宝藏》《中国地名大会》等一大批弘扬传承中华优秀传统文化的精品节目,都获得了社会的广泛认同。

书里乾坤大,心中日月长。我们坚信,典籍是国之瑰宝,不能只是“活”在藏书馆“活”在学者的论著中,还应该“活”在年轻人心中。《典籍里的中国》,就是典籍的传播者、转化人,在浩如烟海的典籍中探赜索隐、披沙拣金,通过电视独具优势的语境转换,让更多人爱上典籍,自觉传承中华灿烂文化。

(慎海雄《我们为什么要策划<典籍里的中国》)

19.怎样的古代书籍可以称得上“典籍”?请结合材料一和材料二简要分析。(4分)

20.《典籍里的中国》为什么能火遍全网?请从材料二和材料三中探究原因并分点概括。

(4分)

21.阅读材料四,梳理论证结构,完成下面的表格。 (4分)

中心论点:优秀传统文化是中华民族的根和魂。

道理论证:引用习近平总书记的讲话论证中华优秀传统文化的重要性。

反面论述:① 正面论述:中华优秀传统文化正以新的形势得到传承与弘扬。

论证方法:举例论证,以古印度、古埃及、古巴比伦文明消逝证明分论点。 论证方法:②

22.《典籍里的中国》将策划一期以“知己”为主题的节目,请你从九上语文教材中推选一部名著给栏目组,并结合作品内容阐明理由。(4分)

八、名著阅读(共4分)

①武松正走,看看酒涌上来,便把毡笠儿背在脊梁上,将哨棒绾在肋下,一步步上那冈子来。回头看这日色时,渐渐地坠下去了。此时正是十月间天气,日短夜长,容易得晚。武松自言自说道:“那得甚么大虫?人自怕了,不敢上山。”

②武松走了一直,酒力发作,焦热起来。一只手提着哨棒,一只手把胸膛前袒开,踉踉跄跄,直奔过乱树林来。见一块光挞挞大青石,把那哨棒倚在一边,放翻身体,却待要睡,只见发起一阵狂风来。那一阵风过处,只听得乱树背后扑地一声响,跳出一只吊睛白额大虫来。武松见了,叫声:“阿呀!”从青石上翻将下来,便拿那条哨棒在手里,闪在青石边。那个大虫又饥又渴,把两只爪在地下略按一按,和身望上一扑,从半空里撺将下来。武松被那一惊,酒都做冷汗出了。

③说时迟,那时快,武松见大虫扑来,只一闪,闪在大虫背后。那大虫背后看人最难,便把前爪搭在地下,把腰胯一掀,掀将起来。武松只一躲,躲在一边。大虫见掀他不着,吼一声,却似半天里起个霹雳,振得那山冈也动,把这铁棒也似虎尾,倒竖起来只一剪。武松却又闪在一边。原来那大虫拿人,只是一扑,一掀,一剪;三般提不着时,气性先自没了一半。那大虫又剪不着,再吼了一声,一兜兜将回来。

④武松见那大虫复翻身回来,双手抡起哨棒,尽平生气力只一棒,从半空劈将下来。只听得一声响,簌簌地将那树连枝带叶劈脸打将下来。定睛看时,一棒劈不着大虫。原来打急了,正打在枯树上,把那条哨棒折做两截,只拿得一半在手里。那大虫咆哮,性发起来,翻身又只一扑,扑将来。武松又只一跳,却退了十步远。那大虫恰好把两只前爪搭在武松面前。武松将半截棒丢在一边,两只手就势把大虫顶花皮紧紧地揪住,一按按将下来。那只大虫急要挣扎,被武松尽气力纳定,那里肯放半点儿松宽。

⑤武松把只脚望大虫面门上、眼睛里,只顾乱踢。那大虫咆哮起来,把身底下爬起两堆黄泥,做了一个土坑。武松把那大虫嘴直按下黄泥坑里去,那大虫吃武松奈何得没了些气力。武松把左手紧紧地揪住顶花皮,偷出右手来,提起铁锤般大小拳头,尽平生之力,只顾打。打到五七十拳,那大虫眼里、口里、鼻子里、耳朵里,都迸出鲜血来。那武松尽平昔神威,仗胸中武艺,半歇儿把大虫打做一堆,却似挡着一个锦皮袋。当下景阳冈上那只猛虎,被武松没顿饭之间,一顿拳脚,打得那大虫动弹不得,使得口里兀自气喘。

⑥武松放了手,来松树边寻那打折的棒橛,拿在手里;只怕大虫不死,把棒橛又打了一回。那大虫气都没了,武松再寻思道:“我就地拖得这死大虫下冈子去。”就血泊里双手来提时,那里提得动,原来使尽了气力,手脚都苏软了。

23.武松的绰号是 。他后来在二龙山落草,山寨的大头领的 。

24.“文似看山不起平”,作者是如何把武松打虎的过程写的波澜起伏的?

25.赏析第③段中画线的句子。

26.武松打死老虎之后吗,为什么拖不动老虎?这样写有什么作用?

九、作文(共50分)

27.[话题作文]

根据要求写作。

中国古典小说,遗产丰富,是一座取之不尽的宝库,它独放异彩,使中华文化位列于世界民族之林。本单元的四篇课文,都节选自明清时期最有代表性的长篇白话小说。这些小说虽然题材不同,风格迥异,但都通过曲折生动的情节,为我们再现了远离现.代的生活图景,展示了异彩纷呈的人物画廊。

请以“我和古典名著的故事”为话题,自拟题目,写一篇600字以上的作文,文体不限,文中不得出现真实的地名、校名、人名等。

答案解析部分

1.【答案】C

【知识点】梳理、概括文章情节;作品的人物形象;《水浒传》

【解析】

选项中描述的情节是我们教材中《智取生辰纲》的内容,相对容易。联系这个章节的内容可知,杨志押送生辰纲,一路鞭打催逼军健赶路,是因为他太想顺利完成任务,为自己以后得到梁中书的重用捞取资本,并非对军健言行不满。这鞭打催逼就激化了他与军健之间的矛盾,同时也反映出杨志刚愎自用,蛮横无理、做事简单粗暴的性格弱点。综合以上分析,可以判定 ABD 分析恰当, C 分析不当。

故答案为: C 。

【点评】本题考查名著情节的分析理解能力。解答此题,学生必须对《水浒传》内容熟悉,才能准确把握语句表述的正确与否。这就要求平时的名著阅读认真细致,对故事情节有自己的认识和见解。

2.【答案】(1)为赋新词强说愁

(2)行人莫问当年事;故国东来渭水流

(3)春蚕到死丝方尽;蜡炬成灰泪始干

(4)正莺儿啼;燕儿舞;蝶儿忙

(5)爱上层楼;为赋新词强说愁

【知识点】一般性默写;理解性默写

【解析】默写题作答时,一是要透彻理解诗文的内容;二是要认真审题,找出符合题意的诗文句子;三是答题内容要准确,做到不添字、不漏字、不写错字。易错字:蜡鬓吟陂赋

故答案为: 为赋新词强说愁;

行人莫问当年事,故国东来渭水流;

春蚕到死丝方尽,春蚕到死丝方尽;

正莺儿啼,燕儿舞,蝶儿忙;

爱上层楼,为赋新词强说愁

【点评】此题考查诗文的背诵、理解与默写能力。要学生在平时的学习时,要循序渐进积累所学的应背诵并默写的内容,首先不要混淆了所背的内容;其次是在记忆、积累的基础上加以理解、应用和赏析。

3.【答案】C

4.指有面子、有身份的人

5.引诱

【知识点】词义理解;词语的使用(搭配)

【解析】【点评】(1)本题考查词语的运用能力。解答此题要注意三点:1、要了解组成词语的各个语素之间的细微差别;2、要注意词语的搭配习惯;3、要根据具体的语境进行判断。将相关词语带入句子理解,增强辨别的准确性。

(2)本题考查学生对词语意思的理解。解答时要求学生了解名著的语言特点,结合具体的语境,理解词语的含义。

(3)本题考查学生对选段内容的理解和分析。解答此题要求学生在整体感知课文的基础上,结合选段的内容进行分析和理解。

3.本题考查词语的运用。第一处:结合语境,这个客人的动作有点出其不意,速度应该是非常快的;从“兜”的人来看,动作的发出者是“赤发鬼”刘唐,他武艺高强,经常舞刀弄枪,自然力气过人,因此他的动作自然速度很快,用力较猛。故“兜”恰当。

第二处:根据当时的场景,在黄泥冈的树林里,树木丛生,奔跑不起来,故用“走”恰当。

第三处:根据当时特定的场景来看,时间并不紧迫,“舀”的动作应该是从容舒缓的;其次,从下文说出的舀酒者意图来看,“意要看着”,明显是在吊对方的胃口。因此,这里“舀”的动作必定是缓慢的,力量也比较小,嘻嘻哈哈,喝得随意、自然,使得“那对过众军汉心内痒起来”故用“舀”恰当。

故选C。

4.本题考查词语的意思,注意结合语境,留心当时的俚语进行理解。“戴头识脸的” 在语段中的意思是:有面子、有身份的人

5.本题考查学生对选段内容的理解。选段选自于《水浒传》中的《智取生辰纲》,这几位客人是晁盖、吴用等人假扮的,与“挑酒汉子”即白日鼠白胜共同做局,引诱杨志等人一步一步上当。

6.【答案】(1)训诫传千古,家风立万年。

(2)【示例1】早睡早起。

【示例2】勤俭节约。

【示例3】乐于助人。

(3)语气委婉,语言表述简洁准确即可。

【知识点】主题活动;见解表述;拟定标语、宣传语等;语言得体;语言简明

【解析】⑴本题考查拟写宣传语的能力。宣传语要求感情要真挚,构思要新颖、语言要简明,字数要适中,内容要积极,用语要通俗、句式要整齐、修辞要显明和主题要鲜明。一定要紧扣“建设家园,我爱我家”的主题。比如:训诫传千古,家风立万年 传承良好家风 弘扬传统文化

⑵本题考查拟写家规的能力。所谓家规,简单的说就是家庭成员共同遵守的道德行为准则,可规范家庭成员的行为,可以养成良好的生活习惯,使家庭更加融洽,如:乐于助人、勤俭节约、诚实友善等。

⑶本题考查语言表达。开放类试题,观点明确,理由充分,言之有理即可。如:弟弟,你这样做是不对的。俗话说“没有规矩,不成方圆”。国家有法律,家庭有家规。良好的家风会让我们健康成长,让我们养成好的学习和生活的习惯。如果无视家规,我们又怎么会有良好的家风?我们的家庭又怎么能和谐幸福呢?所以,你应该用家规来约束自己的行为,让家规成为自己成长的助力。你说对吗?

故答案为:⑴ 训诫传千古,家风立万年。 ⑵ 早睡早起。勤俭节约。乐于助人。 ⑶弟弟,你这样做是不对的。俗话说“没有规矩,不成方圆”。国家有法律,家庭有家规。良好的家风会让我们健康成长,让我们养成好的学习和生活的习惯。如果无视家规,我们又怎么会有良好的家风?我们的家庭又怎么能和谐幸福呢?所以,你应该用家规来约束自己的行为,让家规成为自己成长的助力。你说对吗

【点评】⑴本题考查学生拟写宣传语的能力。解答时要求学生掌握宣传语的基本要求,紧扣主题,进行拟写。

⑵本题考查学生拟写家规的能力。解答时要理解家规的基本含义,结合平时的对家规的认识,拟写符合家规的内容即可。

⑶本题考查学生的语言表达的能力。解答时要结合语境,注意用语的恰当,把握内容的清楚表达,观点明确,理由充分,说话得体。

7.【答案】示例:小小的园中,春光明媚,一片生机勃勃的景象。桃花正红,李花雪白,菜花金黄,远远望去,色彩缤纷。

8.动静结合,白描手法。

9.豪兴徜徉;偶然乘兴

【知识点】理解性默写;古诗词曲的形象、语言及表达技巧赏析;动态描写;静态描写;白描

【解析】【点评】(1)本题考查诗词画面描写。首先找出诗歌里面出现的意象(一般是名词),然后把这些意象联系起来,写出其描绘了一幅怎么样(特征)的画面,最后归纳写出这个画面渲染了什么气氛,抒发了诗人什么样的思想情感。

(2)本题考查鉴赏写作手法。先要熟悉表现手法的一些基本形式,如对比、先抑后扬、照应、描写等,然后针对提问分析对应文段的内容,最后概括作答。

(3)本题考查名句选用。对于名言名句,我们要注意积累和运用,关键是要理解,只有理解了它才能随手拈来,为我所用,要求我们平时在这方面的储备非常丰富,并且对其内涵把握得十分准确,这样才有可能运用得当,妙笔生花。

【参考译文】

绿树绕着村庄,春水溢满池塘,淋浴着东风,带着豪兴我信步而行。小园很小,却收尽春光。桃花正红,李花雪白,菜花金黄。远远一带围墙,隐约有几间茅草屋。青色的旗帜在风中飞扬,小桥矗立在溪水旁。偶然乘着游兴,走过东面的山冈。莺儿鸣啼,燕儿飞舞,蝶儿匆忙,一派大好春光。

7.本题考查诗词画面描写。这句词的意象有“小园”“春光”“桃花”“李花”“菜花”,用一些适当的词或句子连贯起来,描绘了一幅生机勃勃的景象。

故答案为:小小的园中,春光明媚,一片生机勃勃的景象。桃花正红,李花雪白,菜花金黄,远远望去,色彩缤纷。

8.本题考查鉴赏写作手法。“小园几许,收尽春光。有桃花红,李花白,菜花黄”是写静景,“莺儿啼,燕儿舞,蝶儿忙”是写动景,动静结合;“白描”作为一种表现方法,是指用最简练的笔墨,不加烘托,描画出鲜明生动的形象,文字简练朴素,不加渲染,这种写作手法就是白描,本词中只是选取“园”“春光”“桃花”“李花”“菜花”“莺”“燕”“蝶”这些景物,用最简练的笔墨描绘了一幅生机勃勃的景象。

故答案为:动静结合;白描手法

9.本题考查名句选用。上阙“豪兴徜徉”是带着豪兴我信步而行,表现了词人对田园风光的喜爱;下阕“偶然乘兴”是偶然乘着游兴, 表现了词人对田园风光的喜爱 。

故答案为:豪兴徜徉;偶然乘兴

10.【答案】孔乙己最后一次到酒店喝酒。;范进因中举而发疯。 (意思对即可)

11.冷嘲热讽(冷漠无情);趋炎附势(阿谀奉承)

12.偷东西被打;因中举而喜极发疯;封建科举制度的毒害(封建文化的毒害,封建社会的毒害等) (意思对即可)

13.既批判又同情(哀其不幸,怒其不争);尖锐的讽刺,无情的嘲弄。 (意思对即可)

14.例如:孔乙己:低声说道:“跌断,跌,跌……” 语言描写,表现了孔乙己自欺欺人,死要面子,迂腐可笑的性格特点。 又如:范进不看便罢,看了一遍,又念一遍, 自己把两手拍了一下,笑了一声,道: “噫!好了!我中了!” 动作语言描写,表现了范进热衷功名,利欲熏心的性格特点。(举一例既可,只摘句不给分,分析合理即可。)

【知识点】梳理、概括文章情节;挖掘、感悟文章主题;理解文章思想倾向;概括理解文中人物形象;体会作者情感态度;小说

【解析】【点评】(1)本题考查概括小说内容。阅读文章是从整体到部分再到整体,即初读文章,了解大意后,再理解字词,读懂每句话,给文章分段和归纳段意,最后回到文章整体上来,进而抓住文章的主要内容,并概括中心思想。概括文章的主要内容,就是要搞清楚全文主要讲的是什么。只有掌握了文章的主要内容,才能正确领会文章的中心思想。

(2)本题考查小说中的情感态度。小说中情感把握是关键,通常把握情感体验的方式有三种:通过关注环境描写,留意人物的动作、语言、神态,感受丰富的情节,激发直觉的情感体验;通过在作品的言语、情感、意境等留白处品味,补白想象的情感体验;通过认识本我、体会自我、领悟超我等形式强化伦理的情感体验,引导学生体会小说的情感,更好地领悟小说的主旨。

(3)本题考查主旨理解。理解主旨最基本的要求是:整体把握全文,我们可以从以下方面入手:从文章标题入手,有些标题概括了文章的中心,体现了文章的主要内容,也有的标题直接揭示出文章的中心思想;从分析文章的开头、结尾入手,有的文章开篇点题,起到统领全文、点明或暗示中心的作用,有的文章则在篇末点明或深化中心;从分析文中议论句、抒情句入手,有的文章中的议论句或抒情句有画龙点睛的作用;从分析人物、事件或概括段意入手,有些文章的主旨隐含在人物、事件或文章各部分之中,需作综合归纳才能明确;从分析文章的背景入手。分析文章的中心,有时还需了解分析有关时代背景,弄清文章内容与时代背景的关系,了解文中的事件是在什么背景下发生的,从而掌握作者的写作意图。

(4)本题考查小说中的情感态度。小说中情感把握是关键,通常把握情感体验的方式有三种:通过关注环境描写,留意人物的动作、语言、神态,感受丰富的情节,激发直觉的情感体验;通过在作品的言语、情感、意境等留白处品味,补白想象的情感体验;通过认识本我、体会自我、领悟超我等形式强化伦理的情感体验,引导学生体会小说的情感,更好地领悟小说的主旨。

(5)本题考查人物分析。小说人物形象分析一般可以从五个方面入手:通过人物描写来分析人物形象,如通过外貌、语言、行动、心理、细节等描写分析人物,重视人物的身份、地位、经历等,这些因素往往直接决定人物的言行,影响着人物的形象;通过故事情节来分析人物形象;通过典型环境来分析人物形象;通过人物间的关系来分析人物形象;结合写作背景或文章主题来分析人物形象。还要注意在分析人物性格特征时,要把人物放在小说情节中进行解读,不能孤立的分析,同是也要注意人物性格的复杂性,多角度多层次的分析,把握主要人物在不同情节下的发展变化。

10.本题考查概括小说内容。 (甲) 这段文字没有中心句,那么要根据事件概括要素来概括,甲文中的时间是最后一次,地点是酒店,人物是孔乙己,事件是喝酒被取笑,所以可概括为:孔乙己最后一次到酒店喝酒;(乙) 这段文字没有中心句,那么要根据事件概括要素来概括,乙文中的时间中举后,地点是外面,人物是范进,事件是发疯,所以可概括为: 范进因中举而发疯。

故答案为: 孔乙己最后一次到酒店喝酒;范进因中举而发疯。 (意思对即可)

11.本题考查小说中的情感态度。(甲) 文中“孔乙己么,你还欠十九个钱呢!”“孔乙己,你又偷了东西了!”“取笑 要是不偷,怎么会打断腿 ”“ 此时已经聚集了几个人,便和掌柜都笑了 ”“ 他喝完酒,便在旁人的说笑声中,坐着用这手慢慢走去了 ”,从这些描写中可以看出酒店的人对孔乙己的态度是冷嘲热讽;(乙) 文中“众人大眼望小眼,一齐道:“原来新贵人欢喜疯了。””众邻居劝道:“老太太不要心慌,我们而今且派两个人跟定了范老爷。这里众人家里拿些鸡蛋酒米,且管待了报子上的老爹们,再为商酌。”从这些描写中可以看出众邻居对范进中举后的态度是巴结讨好,阿谀奉承 。

故答案为: 冷嘲热讽(冷漠无情) ; 趋炎附势(阿谀奉承)

12.本题考查主旨理解。(甲) 文中“孔乙己,你又偷了东西了!”“取笑 要是不偷,怎么会打断腿 ”从这些描写中可以看出孔乙己被推残的直接原因是偷东西被打;(乙) 文中众人大眼望小眼,一齐道:“原来新贵人欢喜疯了。”老太太哭道:“怎生这样苦命的事!中了一个甚么举人,就得了这个拙病!这一疯了,几时才得好 ”从这些描写中可以看出范进发疯的直接原因是中举而喜极发疯众邻居对范进中举后的态度是巴结讨好,阿谀奉承 ;《孔乙己》的主题思想是通过对孔乙己后半生几个悲惨生活片段的描述,成功地塑造了封建末世备受科举制度摧残的下层知识分子的形象,控诉了封建制度的罪恶,揭示了国民当时的昏沉、麻木状态,比如这段选文,孔乙己是一个在当时的社会中找不到自己的位子的苦人和弱者,用众人的哄笑来贯穿这样一个令人悲酸的故事,烘托和加强了小说的悲剧效果。这种哄笑是麻木的笑,这使孔乙己的悲剧更笼上一层令人窒息的悲凉的意味。《范进中举》主人公范进是个仕人,他一直生活在穷困之中,又一直不停地应试,考了二十多次,到五十四岁才中了个秀才。本文写他接着参加乡试又中了举人一事,文中运用夸张的手法生动地描绘了他那喜极而疯的形象,深刻地揭露了这个士人的丑恶灵魂,从这个故事看出,封建时代的科举制度是套在读书人身上的精神枷锁。同时通过他的命运变化反映了世态的炎凉作者生动地刻画了这个为功名利禄而神魂颠倒的科举制度的殉道者典型形象。

故答案为: 偷东西被打;因中举而喜极发疯;封建科举制度的毒害(封建文化的毒害,封建社会的毒害等) (意思对即可)

13.本题考查小说中的情感态度。从甲文中“忽然间听得一个声音,“温一碗酒。”这声音虽然极低,却很耳熟。看时又全没有人。站起来向外一望,那孔乙己便在柜台下对了门槛坐着。他脸上黑而且瘦,已经不成样子;穿一件破夹袄,盘着两腿,下面垫一个蒲包,用草绳在肩上挂住;见了我,又说道,“温一碗酒。””“我温了酒,端出去,放在门槛上。”的这些地方可以看出“我”对孔乙己的态度 是既批判又同情;乙文创设了一个滑稽可笑的场景,通过描绘范进发疯的样子和中举前后周围人的态度变化,表达作者对封建时代的科举制度讽刺,对世态的炎凉的无情嘲弄。

故答案为:既批判又同情(哀其不幸,怒其不争) ; 尖锐的讽刺,无情的嘲弄。 (意思对即可)

14.本题考查人物分析。(甲) 文:他脸上黑而且瘦,已经不成样子;穿一件破夹袄,盘着两腿,下面垫一个蒲包,用草绳在肩上挂住”运用外貌描写方法表现了孔乙己穷困潦倒的生活状况;他从破衣袋里摸出四文大钱,放在我手里,见他满手是泥,原来他便用这手走来运用动作描写,“摸”字表现出孔乙己贫困至极、悲惨至极,揭示出孔乙己每况愈下的处境;孔乙己:低声说道:“跌断,跌,跌……” 语言描写,表现了孔乙己自欺欺人,死要面子,迂腐可笑的性格特点。(乙) 文:范进不看便罢,看了一遍,又念一遍, 自己把两手拍了一下,笑了一声,道: “噫!好了!我中了!” 动作语言描写,表现了范进热衷功名,利欲熏心的性格特点;“往后一交跌倒,牙关咬紧,不省人事”,描写十分贴切,写疯跑的动作,用了“飞跑”来形容,写足了那股疯劲,饱含了强烈的讽刺意味等。

故答案为::孔乙己:低声说道:“跌断,跌,跌……” 语言描写,表现了孔乙己自欺欺人,死要面子,迂腐可笑的性格特点; 又如:范进不看便罢,看了一遍,又念一遍, 自己把两手拍了一下,笑了一声,道: “噫!好了!我中了!” 动作语言描写,表现了范进热衷功名,利欲熏心的性格特点。(举一例既可,只摘句不给分,分析合理即可。)

15.【答案】交代故事发生的时间;暗示有人竟在光天化日下行凶;暗示竟无人制止阳光下的罪恶;映衬老人见义勇为的高大形象。

16.通过语言、行动的描写,表现老人的嫉恶如仇、大义凛然。

描写围观人群的胆小怕事,衬托老人的见义勇为。

描写壮汉的穷凶极恶,反衬老人的英勇无畏。

17.表现壮汉由疯狂到恐惧的心理变化,侧面表现老人强大的震慑力。

18.对老人震慑力的畏惧;对老人仁爱之心的敬服;对险些酿成大祸的后怕;对未能杀死仇人的不甘……

【知识点】分析作品的主要表现手法;概括文章主要内容;概括理解文中人物形象;分析人物行为思想变化原因;理解文章关键语句意思;小说

【解析】【点评】

(1)本题考食坏境描与的作用。分析坏境描写的作用总的来说主要从它与刻画人物、情节展开、表现主题的关系上考虑。

(2)本题考查鉴赏作品的文学形象,领悟作品的艺术魅力的能力。此题是对刻画人物手法的考查,正面刻画人物主要是通过刻画人物的外貌、动作、语言、心理等来反映人物的性格特点。而侧面描写是通过环境、其他人物形象等来刻画人物的性格特点。

(3)本题考查体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术的能力。要结合语境分析其含义。

(4)本题考查对作品进行个性化阅读和有创意的解读。"对作品进行个性化阅读和有创意的解读"就文本的某个人物、标题或者思想意蕴等角度,提出问题,要求考生在感悟文本的基础上,提出自己的观点。有时还表现为对传统观点或命题人假设观点的认知评价等,要求考生认识问题表达看法具有独创性,不因袭他人成说。这种题型的突出特点是强调考生的自主性的阅读体验,它特别强调"自己的见解""自己的观点"。当然,这些观点必须是建立在对文本的理解基础之上的,不然,就成了"无本之木,无源之水"。

15.解答此题要结合句子的上下文来理解,一、"午后"交代了时间。二、"当时是午后,阳光明亮亮的,没有多少事要去做的人们三五成堆聚在大街两旁侃大山下闲棋。"交代了故事发生时的环境。即答案中的光天化日之下。三、"壮汉手中的菜刀在明亮亮的阳光下发出耀眼的光芒""一个鲜活的生活在午后明亮亮的阳光下,在众目睽睽之下枯萎了"暗示了阳光下的罪恶。四、"午后的阳光明亮亮地照在老人身上,老人像巍然挺立的一棵松"此处是为衬托老人的形象的。注意字数的要求。

故答案为: 交代故事发生的时间;暗示有人竟在光天化日下行凶;暗示竟无人制止阳光下的罪恶;映衬老人见义勇为的高大形象。

16.本题不难,学生只要懂得这两种描写方式的特点就容易组织答案了。如"站住!放下你的刀!""放下你的刀!我不会让你走过去,除非我倒下。你听着,要是死我已经死过三次了。……这三次我都没有死,难道还怕再有一次吗?""一个老人站立在大街中央像巍然挺立的一棵松,迎面拦住狂奔叫骂的壮汉""老人像挺立的一棵松拦住他的去路",这是正面描写,通过对老人语言、行动的描写,表现老人嫉恶如仇、大凛然。"壮汉手中的菜刀在明亮亮的阳光下发出耀眼的光芒,像一道火绳烧灼着人们的眼帘。大街的行人纷纷停下来,像被谁无声指挥着似的一同往街道两旁挤靠。街道两旁的男男女女也都站起来,紧张地往更里面的地方挤靠。一时间街道两旁形成两堵人墙,人们都屏住呼吸茫然地看着大街上那个狂奔的壮汉"这是侧面描写,通过描写围观人群的胆小怕事,衬托老人的见义勇为;描写壮汉穷凶恶,反衬老人的英勇无畏。

故答案为: 通过语言、行动的描写,表现老人的嫉恶如仇、大义凛然。描写围观人群的胆小怕事,衬托老人的见义勇为。描写壮汉的穷凶极恶,反衬老人的英勇无畏。

17.回答本题首先要找出文中三次以毒蛇为喻对菜刀进行对比性描写的片段,然后分析作用。三次描写是有变化的:挥舞着菜刀往前狂奔﹣﹣壮汉又凶相毕露,狂嚣起来﹣﹣壮汉无力地哀号一声……他拿菜刀的手抽搐起来,剧烈地抖动起来。这些细节描写正是壮汉内心的变化过程,可见壮汉的疯狂到恐惧的心理变化;同时这样的心理变化也是老人的成果,侧面表现老人强大的震撼力。

故答案为: 表现壮汉由疯狂到恐惧的心理变化,侧面表现老人强大的震慑力

18.本题要求分析小说结尾部分"壮汉捧着脸蹲下来,忽然放声痛哭"的描写表现了壮汉怎样的复杂心情,结合全文来看,壮汉是用以衬托老人的,所以答题时要尽可能的与文章中心结合起来,可从对老人震慑力的畏惧,对老人仁爱之心的敬服等角度分析。另外,由故事情节来看,壮汉与林三也许有深仇大恨,也许是一时冲动。可从对险些酿成大祸的后怕,对未能杀死仇人的不甘等角度分析。

故答案为: 对老人震慑力的畏惧;对老人仁爱之心的敬服;对险些酿成大祸的后怕;对未能杀死仇人的不甘……

19.【答案】从材料一可以看出,古代书籍中值得庄重地阅读,重要的、具有收藏价值的书籍称得上典籍;从材料二中的《周易》可以推知,能够展现中华优秀传统文化(中国智慧、中国精神和中国价值)的古代书籍才称得上典籍。

20.①因为《典籍里的中国》传承和弘扬优秀的传统文化,具有丰厚的文化内涵;②节目在“历史空间”和“现实空间”中分别展开戏剧演绎和专家解读,创新的节目形式令普通观众也能看懂(这个节目采用了现代科技手段,让人有穿越时空的感觉); ③选角、舞美、服装化妆考究,演员演绎精彩,都能打动观众。

21.①再辉煌的文化,一旦失去传承就必然衰败。②举例论证,以中央电视台推出的文化系列节目广受好评来证明分论点。

22.示例一:我推荐《水浒传》。《水浒传》中的英雄好汉肝胆相照,惺惺相惜。以鲁智深与史进为例,他们有同样做人做事的原则,疾恶如仇,恃强而不凌弱。鲁提辖为毫不相干的金氏父女打死“镇关西”。史进遇到贺太守强抢民女,脑中只记得鲁提辖曾说过的一句话:“等洒家打死了那厮便来。”于是义无反顾刺杀贺太守。鲁智深与史进在江湖锄强扶弱,在梁山互相扶持,体现知己之情。示例二:我推荐《聊斋志异》。文言短篇小说集《聊斋志异》中有众多知己故事。以《叶生》篇为例,书生叶生的文章词赋冠绝当时,却屡试不中。县令丁乘鹤欣赏叶生,时常接济他。丁乘鹤解任后,邀请叶生与他一起回乡,并为了等病重的叶生康复,迟迟没有出发。后来,叶生跟随丁乘鹤回乡,帮助丁之子丁再昌中了举人、进士、做了官。最后叶生也中了举,他回家省亲,发现家中荒凉破败,才从妻子口中知道自己早在几年前就已经死了,跟随丁乘鹤返乡的其实是叶生的鬼魂。小说中叶生死后魂从知己的做法正是“知己”之情的体现。另外,《聊斋志异》中还借花妖狐魅来歌颂真挚的、超越男女情的知己之情,如《娇娜》等等。示例三:我推荐《唐诗三百首》。《唐诗三百首》收录的唐诗中有大量反映友情的作品。送别诗大都表露出友人间的离情,例如王维的《渭城曲》,高适的《别董大二首》;酬答诗常表现友人间志同道合的情趣,或寄托劝勉鼓励之情,代表作有刘禹锡的《酬乐天扬州初逢席上见赠》。另外,像杜甫《天末怀李白》一类的感怀诗也表达出对友人悲惨遭遇的愤懑不平和牵挂之意。这些诗歌作品都能体现“知己”之情。示例四:我推荐《世说新语》。《世说新语》主要是记载东汉后期到魏晋间一些名士的言行与轶事,反映出当时人对“知己”的认知和评价标准。例如,在“德行”篇中提到管宁与华歆的故事。管宁、华歆原是朋友,管宁淡泊名利,视金钱、权势为粪土。华歆虽然才华也很出众,却做不到彻底地不求名利。管宁意识到华歆与自己志向不同,与之“割席断交”。

【知识点】分析议论文论证方法及作用;概括文章主要内容;理解文章关键语句意思;筛选并整合文中信息;举例论证;作品的人物形象;作品的经典情节;《水浒传》

【解析】【点评】(1)本道题考查对文本内容的理解与分析能力。解答本题的关键是在理解材料内容的基础上,根据题目要求和提示的信息梳理内容并筛选信息。

(2)本道题考查对材料内容的概括与归纳能力。解答时,先分析出选文的行文思路,再找出文段的关键句加以概括即可。

(3)本道题考查论述观点与论述方法的理解和分析。常用的论证方法有:举例论证、道理论证、对比论证、比喻论证。对于作用结合文章内容及论点按照格式回答即可。

(4)本题考查对课外阅读的掌握情况,培养学生的大语文观。以考促读。做这种题,熟读原作品,记住重点情节及人物的特征。相似人名注意不要记乱,必要时死记硬背。此题考查的是学生对于名著的了解。阅读名著除了识记文学常识,还要对涉及主要人物的精彩片段反复阅读,从而形成自己的阅读体验。死记硬背作者名字、书名及书中的重要人物的名字。

19.由材料一中“典”的甲骨文字形以及“典,大册也”“典者,尊藏之册”“书籍:书(总称)”可以看出,典是需要人认真阅读的书籍、是重要的文献典籍、是需要珍藏,具有收藏意义的书籍。故而古代书籍中值得庄重地阅读,重要的、具有收藏价值的书籍称得上典籍;从材料二中的《周易》能够作为《典籍里的中国》第十期节目主题,且用舞台剧的形式呈现孔子注解《易经》而成《易传》,合而为《周易》;周文王推演《易经》;伏羲对于易道的朴素思考。孔子、文王两位圣贤呈现君子“自强不息,厚德载物”的精神互通。撒贝宁扮演的现代读书人对话历史人物,讲述典籍《周易》在历史长河中流转的故事。从中可以推知,能够展现中华优秀传统文化(中国智慧、中国精神和中国价值)的古代书籍才称得上典籍。

故答案为:从材料一可以看出,古代书籍中值得庄重地阅读,重要的、具有收藏价值的书籍称得上典籍;从材料二中的《周易》可以推知,能够展现中华优秀传统文化(中国智慧、中国精神和中国价值)的古代书籍才称得上典籍。

20.由材料二中的专家及节目主创人员介绍如何识读经典、撒贝宁扮演的现代读书人对话历史人物,讲述典籍《周易》在历史长河中流转的故事以及材料三中的评论“我觉得《典籍里的中国》让我们的民族精神真正成为可触摸的精神了。让中华优秀传统文化实现创造性转化和创新性发展“看过《典籍里的中国》之《周易》才明白·天行健,君子以自强不息。地势坤,君子以厚德载物'这句话。做人做事,一定要宽容、有容乃大,而且要坚强”可知,《典籍里的中国》可以帮助人们了解优秀传统文化,传承和弘扬优秀的传统文化,具有丰厚的文化内涵;由材料二中的节目呈现形式(舞台剧、专家解读、时空对话)以及材料三中的“这个节目采用了现代科技手段,让人有穿越时空的感觉”评论可知,创新的节目形式和现代科技手段也能让增强观众对节目的兴趣;由材料三“选角、舞美和服装化妆看得出确实考究了,演员的演绎真的很棒,部分演员的一个眼神真的有一眼万年的感觉”可知,选角、舞美、服装化妆考究,演员演绎精彩,都能打动观众。

故答案为:①因为《典籍里的中国》传承和弘扬优秀的传统文化,具有丰厚的文化内涵;②节目在“历史空间”和“现实空间”中分别展开戏剧演绎和专家解读,创新的节目形式令普通观众也能看懂(这个节目采用了现代科技手段,让人有穿越时空的感觉); ③选角、舞美、服装化妆考究,演员演绎精彩,都能打动观众。

21.根据上下文关系以及本论点的论证方法、例子等内容可知,第一空的论点应该是:再辉煌的文化,一旦失去传承就必然衰败;第二空,由第④段“作为重要的传播阵地,中央广播电视总台在传承弘扬中华优秀传统文化方面责无旁贷,必须与时间赛跑。总台成立以来,我们连续推出《经典咏流传》、《中国诗词大会》、《国家宝藏》、《中国地名大会》等一大批弘扬传承中华优秀传统文化的精品节目”可知,该部分列举了央视连续推出一大批弘扬传承中华优秀传统文化的精品节目的例子,属于举例论证,“获得了社会的广泛认同”也充分论证了中国优秀传统文化正以新的形式得以传承和发扬。

故答案为:①再辉煌的文化,一旦失去传承就必然衰败。

②举例论证,以中央电视台推出的文化系列节目广受好评来证明分论点。

22.注意关键词“知己”“九上”“名著”。九上名著阅读中比较符合要求的有《水浒传》,可结合水浒传中体现义气、知己的事例作答即可。示例:我推荐《水浒传》。《水浒传》中的英雄共聚梁山,他们拯救弱小,为朋友两肋插刀。鲁智深原本是渭州经略府提辖,因打抱不平三拳打死恶霸镇关西。之后,鲁智深在从五台山去东京大相国寺的途中路过桃花村,在刘太公借宿时,遇到小霸王周通想要强娶太公女儿,鲁智深便用计将周通打了一顿。路过瓦罐寺,与史进除掉生铁佛崔道成、道人丘小乙等人。后林冲被高俅设计陷害,刺配沧州途经野猪林,董超、薛霸将林冲绑在树上,要打死林冲。鲁智深及时出现,打倒董超、薛霸,救了林冲。鲁智深便一路护送林冲,一直送到沧州城外七十里,方才辞别林冲,返回东京。鲁智深与林冲互相扶持、相互帮助,体现知己之情。

故答案为:示例一:我推荐《水浒传》。《水浒传》中的英雄好汉肝胆相照,惺惺相惜。以鲁智深与史进为例,他们有同样做人做事的原则,疾恶如仇,恃强而不凌弱。鲁提辖为毫不相干的金氏父女打死“镇关西”。史进遇到贺太守强抢民女,脑中只记得鲁提辖曾说过的一句话:“等洒家打死了那厮便来。”于是义无反顾刺杀贺太守。鲁智深与史进在江湖锄强扶弱,在梁山互相扶持,体现知己之情。

示例二:我推荐《聊斋志异》。文言短篇小说集《聊斋志异》中有众多知己故事。以《叶生》篇为例,书生叶生的文章词赋冠绝当时,却屡试不中。县令丁乘鹤欣赏叶生,时常接济他。丁乘鹤解任后,邀请叶生与他一起回乡,并为了等病重的叶生康复,迟迟没有出发。后来,叶生跟随丁乘鹤回乡,帮助丁之子丁再昌中了举人、进士、做了官。最后叶生也中了举,他回家省亲,发现家中荒凉破败,才从妻子口中知道自己早在几年前就已经死了,跟随丁乘鹤返乡的其实是叶生的鬼魂。小说中叶生死后魂从知己的做法正是“知己”之情的体现。另外,《聊斋志异》中还借花妖狐魅来歌颂真挚的、超越男女情的知己之情,如《娇娜》等等。

示例三:我推荐《唐诗三百首》。《唐诗三百首》收录的唐诗中有大量反映友情的作品。送别诗大都表露出友人间的离情,例如王维的《渭城曲》,高适的《别董大二首》;酬答诗常表现友人间志同道合的情趣,或寄托劝勉鼓励之情,代表作有刘禹锡的《酬乐天扬州初逢席上见赠》。另外,像杜甫《天末怀李白》一类的感怀诗也表达出对友人悲惨遭遇的愤懑不平和牵挂之意。这些诗歌作品都能体现“知己”之情。

示例四:我推荐《世说新语》。《世说新语》主要是记载东汉后期到魏晋间一些名士的言行与轶事,反映出当时人对“知己”的认知和评价标准。例如,在“德行”篇中提到管宁与华歆的故事。管宁、华歆原是朋友,管宁淡泊名利,视金钱、权势为粪土。华歆虽然才华也很出众,却做不到彻底地不求名利。管宁意识到华歆与自己志向不同,与之“割席断交”。

23.【答案】行者;鲁智深

24.先写武松以为没有老虎,老虎却跳了出来;再写老虎一扑、一掀、一剪,但都被武松躲过;接着写武松抡棒打老虎,哨棒却打在枯树上折了;最后写武松赤手空拳,先脚后拳,打死老虎。

25.运用夸张、比喻的修辞手法,写出了老虎的凶猛,也侧面表现武松的英勇

26.武松打虎耗尽了力气。反映(衬托 反衬)(侧面描写)了武松打虎过程的激烈程度。

【知识点】比喻;夸张;作品的人物形象;作品的经典情节;作品的艺术特色;分析文段、人物、情节的作用

【解析】【点评】(1)本题考查学生对名著内容的掌握,考生要熟读名著,掌握名著的基本内容,对名著要经常性阅读,反复理解。

(2)本题考查学生对作者的写作设计的理解。解答时要明确题意,结合文章的内容,情节在表达人物形象或文章主旨的作用。

(3)本题考查学生对语句的赏析,解答时要理解语句的特点,选取好赏析的角度,结合语句的内容和文段的中心,文章的主旨进行分析。

(4)本题考查学生对文章内容的理解和思考。解答此题要求学生通读文章,理解文意,注意对选段内容的理解和剖析,结合作者对文章内容的安排的作用的理解。

23.本题考查对名著内容的掌握。本阅读选段出自《水浒传》,描述的是武松打虎的精彩过程。文段运用夸张、比喻的修辞手法,写出了老虎的凶猛,也侧面表现武松的英勇,特别是文段中的动作描写,传神的表现出武松的英勇,令无数读者着迷。解答此题关键在于平时的积累,读四大名著,不仅只是追求情节,还要对其中的人物性格、情节内容分类记忆,作深入的了解。《水浒传》中武松的绰号是行者,他到二龙山落草,当时的大头领是鲁智深。

24.本题考查作者的写作手法的理解。

解答此题首先要明确题意,“文似看山不喜平",意思是说写文章最忌平铺直叙,本题就是要我们分析文段的情节是怎样"波澜起伏"的。结合文段中对武松找虎过程的描写来看,作者先写武松以为山上没有老虎,谁想老虎还真的跳了出来;再写老虎一扑、一掀、一剪,但都被武松躲过;接着写武松抡棒打老虎,哨棒却又打在枯树上折了;最后重点写武松赤手空拳,先脚后拳,打死老虎。从情节发展来看,确实一波三折,扣人心弦。

25.本题考查对语句的赏析。从修辞手法角度赏析。赏析一般格式为:修辞+修辞特点+内容+中心比喻形象生动;拟人生动形象;排比整齐,有气势;夸张突出特点;反问加强语气;反语增加讽刺意味。表述形式:运用了.….的修辞手法,描写了...,表达了.....划线的句子将老虎的吼叫说成是“霹雳",很明显是夸张、比喻的修辞手法,形象生动地突出了老虎的凶猛,侧面表现武松的英勇有力。

26.本题考查对文章内容的深入思考。解答此题要结合前后文内容及主旨来分析。从前文内容来看,武松打死老虎的过程很凶险,他没有了有用的武器,最后还是赤手空拳打死老虎,肯定耗费了很多的力气,这时写他拖不动老虎,很真实,作者也想借此侧面表现出武松打虎过程的激烈程度。

27.【答案】参考例文:

我与《西游记》

“书籍,是人类进步的阶梯。”这句话一点也不假。读一本好书就像同一位高尚的人谈话。闲暇之余我拜读了吴承恩写的《西游记》,看完之后受益匪浅。

说起我和《西游记》这本书,还有一段插曲呢 记得有一次,我闹着要买《西游记》这本书,妈妈却说:“小小的年纪, 看什么《西游记》啊!只要把学习搞好就行了。”说完妈妈便去做饭了。我跑过去要爸爸不给我买。没想到,爸爸一口答应了,但是有一个条件:就是买过来要看的,不能让它在那睡大觉。“好!”我一口答应了。说完,爸爸便带.我去买这本书。买完书后,我心想:“这本书来之不易,我一定好好好爱护。”

到了家,我像一匹饿狼,贪婪地读着,越读越爱不释手。其中一个内容吸引了我的眼球。这个故事讲的是白骨精三次变化成不同的人物,来骗取唐僧的同情之心,乘机来吃唐僧肉,在离成功一步之遥时,被孙悟空的火眼金 睛识破了,继而打死了这个白骨精。唐僧一气之下念出了紧箍咒,使悟空痛得受不了,我心想:“这是师父真 是糊涂啊!”我正看入迷时,妈妈突然叫我吃饭,而我却说:“再让我看一会吧。”而妈妈却威胁我说:“如果你不吃,就把书给没收了。”无奈之下,我只好拿着书,走出房间,来到餐桌前。我顺手拿起一根火腿,往嘴里填,我边吃边看的情况下,咬到了自己的手指,疼得直叫。

后来,我只要一有时间就看这本书,直到把这本书的内容都存入了脑海中。

《西游记》这本书,给我的生活增加了无穷无尽的乐趣,让我的生活丰富多彩。

书就像一架高 高的云梯,带你攀.上知识的巅峰;书就像一座坚固的桥梁,带你走向成功的彼岸;书就像-把金灿灿的钥匙,为你打开智慧的大门。书是人类进步的阶梯,是全世界的营养品。日转星移,四季轮回,世事变迁,墨香犹存。

【知识点】话题作文

【解析】 本道题属于写作题型中的话题作文。以围绕话题“我和古典名著的故事”展开联想,构思成文。学生在写作这类话题作文时要仔细阅读文题所给的材料,要注意“古典名著”这个关键词,可从材料中选择某一角度来立意,也可以全面理解材料,综合概括内容,整体阐释话题,继而立意选材。

【点评】本题考查考生的写作能力。考生要注意对题目和材料进行分析,从题目和材料中提取关键的信息,确定文章的立意,同时也通过审题,进行谋篇布局。考生要注意平时素材的收集,要按照题干的要求进行写作。在写作时要情感色彩饱满,让触动自己的那份情感也触动读者。注意恰当运用写作手法,表达上合理运用抒情、议论等表达方式,使文章的主旨得以升华。同时考生在平时要加强写作的训练,提升写作能力。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)