高中历史统编版(部编版)必修 中外历史纲要(上)第7课 隋唐制度的变化与创新 课件(24张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(部编版)必修 中外历史纲要(上)第7课 隋唐制度的变化与创新 课件(24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-07 16:14:58 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

观察团一:选官制

观察团二:中央官制

观察团三:赋税制

国务院制度建设观察团

导入新课

中外历史纲要上第二单元第7课

教学立意:探寻制度创新与统一多民族国家长治久安的关系

课程标准:认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新

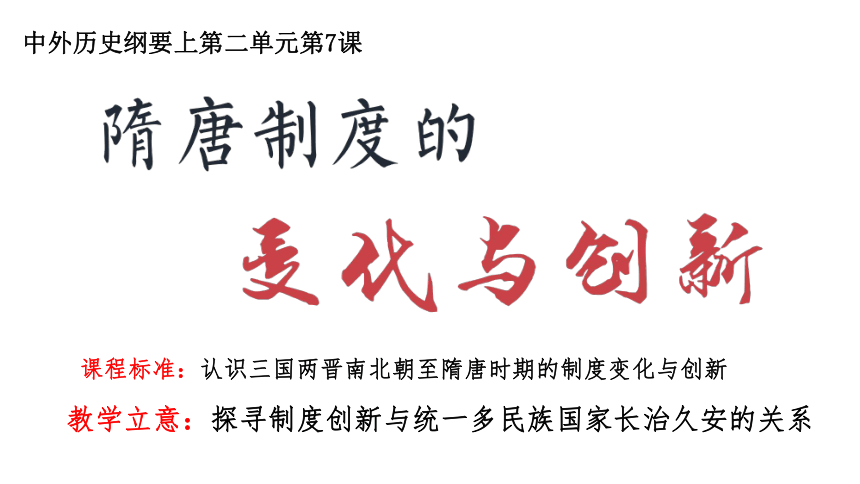

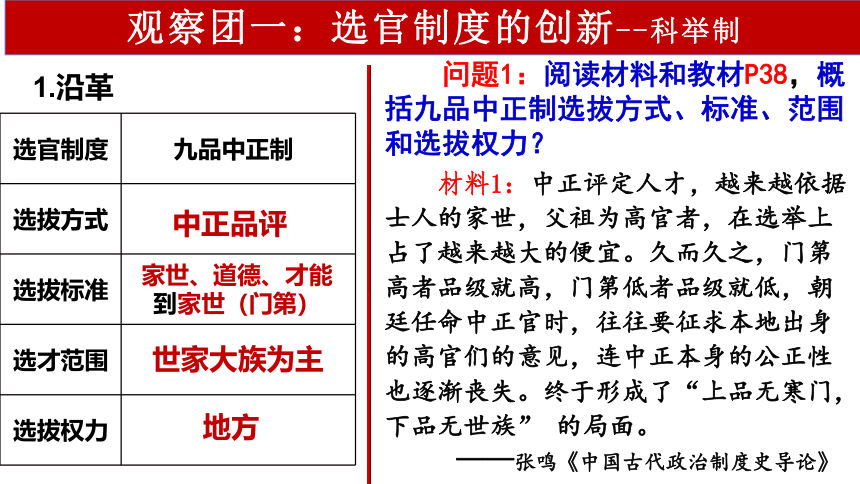

观察团一:选官制度的创新--科举制

1.沿革

材料1:中正评定人才,越来越依据士人的家世,父祖为高官者,在选举上占了越来越大的便宜。久而久之,门第高者品级就高,门第低者品级就低,朝廷任命中正官时,往往要征求本地出身的高官们的意见,连中正本身的公正性也逐渐丧失。终于形成了“上品无寒门,下品无世族” 的局面。

——张鸣《中国古代政治制度史导论》

问题1:阅读材料和教材P38,概括九品中正制选拔方式、标准、范围和选拔权力?

选官制度 九品中正制

选拔方式

选拔标准

选才范围

选拔权力

中正品评

家世、道德、才能

到家世(门第)

世家大族为主

地方

隋文帝

隋炀帝

唐太宗

武则天

唐玄宗

开始采用分科考试的方式选拔官员

始建进士科,科举制度形成

增加了考试科目,以进士和明经两科为主

扩大科举取士的人数,首创了武举和殿试

任用高官主持考试,提高科举考试的地位

自主学习1:阅读教材第一子目并梳理,科举制形成、发展过程?

2.过程

讲解员挑战1:从历史古迹看科举

大雁塔下慈恩寺

材料2:科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化……它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

— 薛明扬《中国传统文化概论》

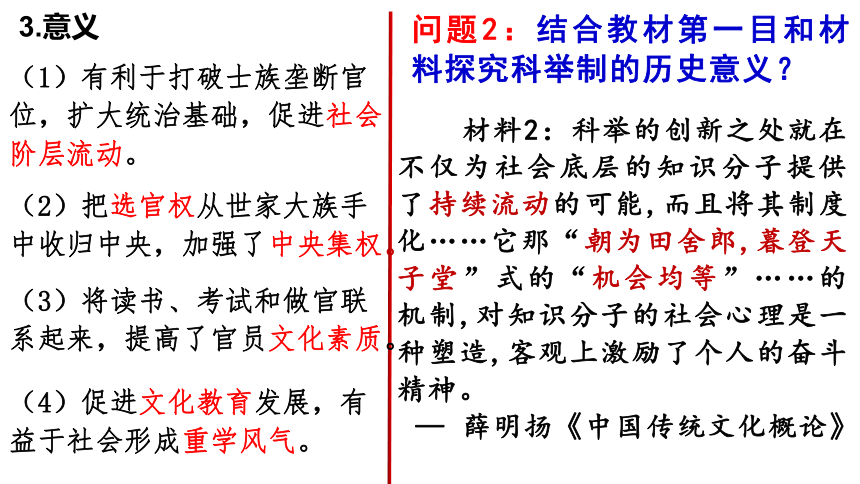

问题2:结合教材第一目和材料探究科举制的历史意义?

(1)有利于打破士族垄断官位,扩大统治基础,促进社会阶层流动。

3.意义

(4)促进文化教育发展,有益于社会形成重学风气。

(2)把选官权从世家大族手中收归中央,加强了中央集权。

(3)将读书、考试和做官联系起来,提高了官员文化素质。

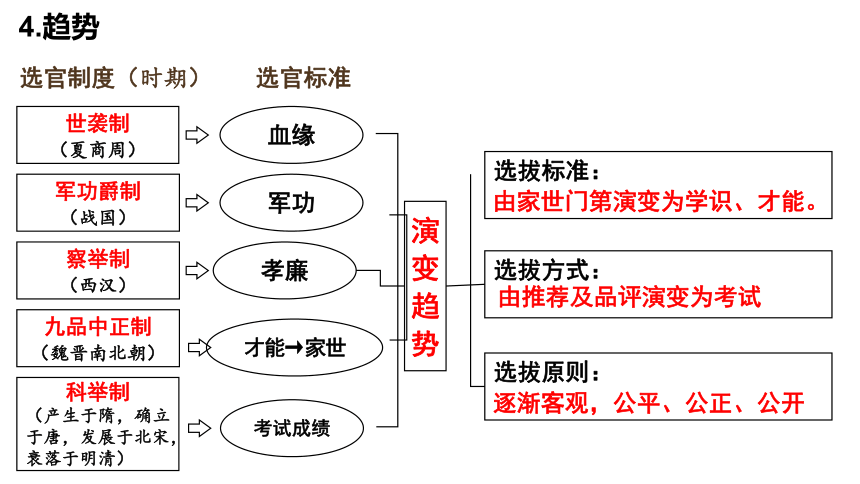

世袭制

(夏商周)

科举制

(产生于隋,确立于唐,发展于北宋,衰落于明清)

军功爵制

(战国)

察举制

(西汉)

九品中正制

(魏晋南北朝)

血缘

军功

孝廉

才能→家世

考试成绩

演变趋势

选拔标准:

选拔方式:

选拔原则:

由家世门第演变为学识、才能。

逐渐客观,公平、公正、公开

由推荐及品评演变为考试

选官制度(时期)

选官标准

4.趋势

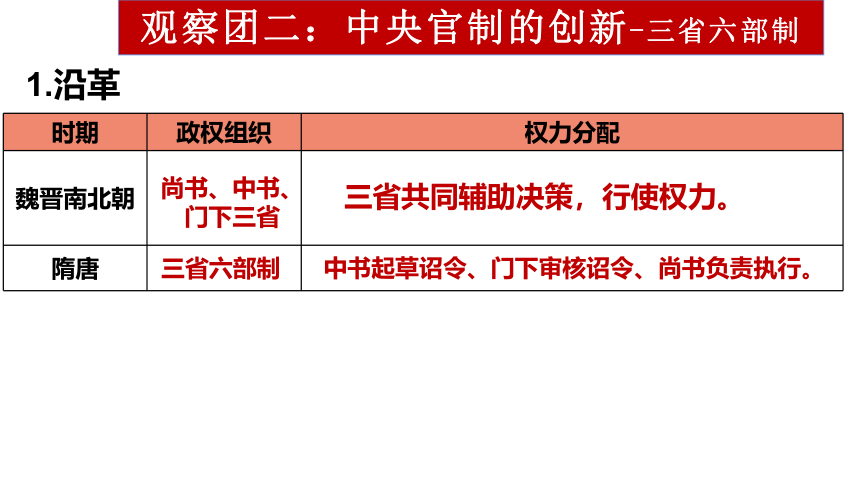

观察团二:中央官制的创新-三省六部制

时期 政权组织 权力分配

魏晋南北朝

隋唐

尚书、中书、门下三省

三省共同辅助决策,行使权力。

三省六部制

中书起草诏令、门下审核诏令、尚书负责执行。

1.沿革

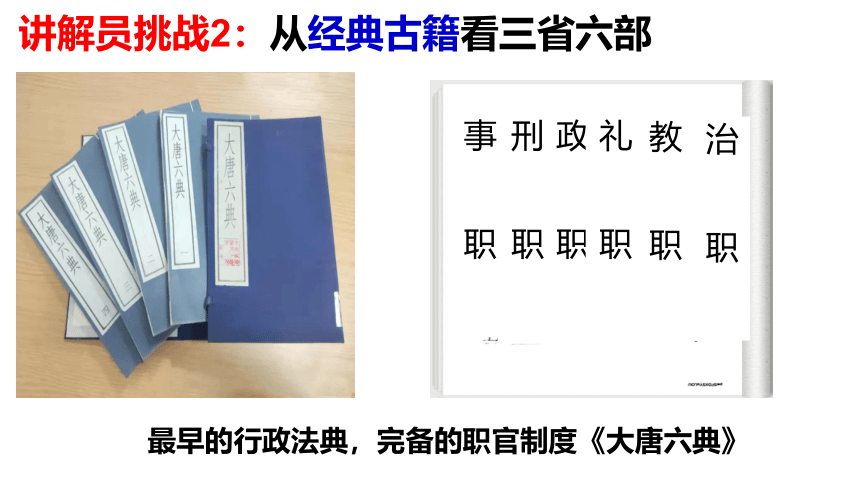

讲解员挑战2:从经典古籍看三省六部

最早的行政法典,完备的职官制度《大唐六典》

事 职

政 职

刑 职

治 职

教 职

礼 职

三省六部制

2.特点

合作研讨1:阅读材料并观察图示,思考三省六部制的特点?

材料3:汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。

——钱穆《国史新论》

材料4:凡军国大事、则中书舍人各执所见,杂署其名,谓之五花判事。中书侍郎、中书令省审之,给事中、黄门侍郎驳正之。上始申明旧制,由是鲜有败事。

——《资治通鉴》

(1)以皇权为中心;

(2)分工明确

(3)相互制约

情境1:假如现在大雁塔景区要修建博物馆,批复的流程是怎样的呢?(画在学案上)

三省六部制

3.影响

三省六部制的确立标志着中央官制走向成熟!

(1)分割相权,加强皇权。

(2)提高行政效率。

(3)有利于减少皇帝决策失误。

特点:

(1)以皇权为中心;

(2)分工明确

(3)相互制约

问题3:比较秦朝九卿的职能和唐朝六部的职能有何不同,意义何在?

观察团三:赋税制度的创新

1.概念辨析

古代民众的义务:“税”+“役”

田税:以田亩为基础的土地税

人口税:以人丁为依据的人头税

户税:以户为单位的财产税

古代王朝依据自己所颁布的法律向臣民征收的实物或货币

古代王朝强制民众承担的无偿劳动

力役 、军役、杂役等

讲解员挑战3:从挖掘古物看赋税

怀集庸调银饼

“专当官今王文乐,典陈友匠尚重”

“庸调银拾两”

“怀集县”:

—— 今广东怀集县

“开元十年”(722年)

校重量所加的补疤

2.租庸调制

均田制:政府掌握大量无主荒地,分配给无地或少地农民耕种,受田农民向国家缴纳赋税和服役。

租 一夫一妇每年交纳的粟

庸 指男子不服徭役的可以缴纳绢或布来代替

调 一夫一妇每年交纳的布或帛

时间 赋税制度

魏晋

唐初

租调制

租庸调制

材料6: 租庸调之法,以人丁为本,但自开元以后,“天下户籍久不更造,丁中转死,田亩卖易,贫富升降不实,其后国家侈费无节,而大盗起,兵兴,财用益屈,而租庸调法弊坏。

——《新唐书·食货志》

合作研讨2:两税法实施的背景和前后的变化

材料7:公元780年,唐朝推行“以资产为宗”的两税法。在此之前,历代的赋税征,或据田亩,或按人口,或据户头,收取粮食、丝绢等实物,有时亦收取钱币,名目与内容时有变化,税额也各有不同,但无不以个体农户为基础……两税法实施后的一千多年中,按资产收税,收取货币,成为赋税变化的主流。

——据李剑农《中国经济史稿》

3.两税法

【合作探究 展示点评】

根据上述材料,并结合所学知识,说明两税法的背景和前后中国赋税征收发生的变化。

(1)征税标准:从以 为主逐步向以 为主转变。

人丁

土地(资产)

(2)征税内容:由以 为主逐步向以 为主转变。

(3)征税种类:由 向 转变。

实物

货币

繁杂

简单

(4)征税时间:由 向 转变。

不定时

定时

背景:土地兼并严重,均田制无法推行,户口减少,国家财政收入减少。

简化、确定征税名目

改变以丁为主的赋役制

减轻农民负担

放松对农民的人身控制

扩大税源

保证国家财政收入

杨炎

4.作用

(一)选官制度的创新

----人才保障

(二)中央官制的创新

----决策保障

(三)赋税制度的创新

----物质保障

隋唐制度变在何处?不变的又是什么?

不变:

维护统一多民族封建国家的

目的

变:

维护统一多民族封建国家的

方式

【小结】

“制无美恶,期于适时,变无迟速,要在当可”

----严复

请各位观察团成员思考,从隋唐制度的变化与创新可以为当代国家治理提供哪些启示?

“只有同时保持制度的自信与创新的自觉。同时保持守正的坚定和创新的激情,才能不断增强中国制度的生机活力。”

——习近平

拓展延伸

隋唐制度的变化与创新

沿革:

创新:

中央官制

选官制度

赋税制度

意义:

沿革:

特点:

意义:

概念:

租庸调和两税法:

作用:

知识总结

作业:撰写一份制度建设的考察报告

巩固检测1.两汉实行州郡推荐,朝廷考试任用的察举制;经魏晋九品中正制,至隋唐演变为自由投考,差额录用的科举制。科举制更有利于( )

A.选拔最优秀的官吏

B.鉴别官员的道德水平

C.排除世家子弟入仕

D.提升社会的文化水平

D

巩固检测2:隋文帝时,朝廷在门下省之下设殿内局分管皇家事务。隋炀帝时将殿内局扩大为殿内省,独立于门下省之外,自此,门下省成为纯粹的政府机关,为国家服务。此举( )

A强化了皇家的独尊地位

B体现了国家治理的专业化倾向

C推进了国家廉政建设

D提高了隋政府部门的办事效率

B

巩固检测3:780年,宰相杨炎奏请唐德宗实行赋税制度改革,收税“唯以资产为宗,不以丁身为本”,古代赋税制度逐渐由“舍地税人”朝“舍人税地”方向发展。这有利于( )

A.促进农产品商品化

B.保证农民生产时间

C.放松人身依附关系

D.催生新的经济因素

C

观察团一:选官制

观察团二:中央官制

观察团三:赋税制

国务院制度建设观察团

导入新课

中外历史纲要上第二单元第7课

教学立意:探寻制度创新与统一多民族国家长治久安的关系

课程标准:认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新

观察团一:选官制度的创新--科举制

1.沿革

材料1:中正评定人才,越来越依据士人的家世,父祖为高官者,在选举上占了越来越大的便宜。久而久之,门第高者品级就高,门第低者品级就低,朝廷任命中正官时,往往要征求本地出身的高官们的意见,连中正本身的公正性也逐渐丧失。终于形成了“上品无寒门,下品无世族” 的局面。

——张鸣《中国古代政治制度史导论》

问题1:阅读材料和教材P38,概括九品中正制选拔方式、标准、范围和选拔权力?

选官制度 九品中正制

选拔方式

选拔标准

选才范围

选拔权力

中正品评

家世、道德、才能

到家世(门第)

世家大族为主

地方

隋文帝

隋炀帝

唐太宗

武则天

唐玄宗

开始采用分科考试的方式选拔官员

始建进士科,科举制度形成

增加了考试科目,以进士和明经两科为主

扩大科举取士的人数,首创了武举和殿试

任用高官主持考试,提高科举考试的地位

自主学习1:阅读教材第一子目并梳理,科举制形成、发展过程?

2.过程

讲解员挑战1:从历史古迹看科举

大雁塔下慈恩寺

材料2:科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化……它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

— 薛明扬《中国传统文化概论》

问题2:结合教材第一目和材料探究科举制的历史意义?

(1)有利于打破士族垄断官位,扩大统治基础,促进社会阶层流动。

3.意义

(4)促进文化教育发展,有益于社会形成重学风气。

(2)把选官权从世家大族手中收归中央,加强了中央集权。

(3)将读书、考试和做官联系起来,提高了官员文化素质。

世袭制

(夏商周)

科举制

(产生于隋,确立于唐,发展于北宋,衰落于明清)

军功爵制

(战国)

察举制

(西汉)

九品中正制

(魏晋南北朝)

血缘

军功

孝廉

才能→家世

考试成绩

演变趋势

选拔标准:

选拔方式:

选拔原则:

由家世门第演变为学识、才能。

逐渐客观,公平、公正、公开

由推荐及品评演变为考试

选官制度(时期)

选官标准

4.趋势

观察团二:中央官制的创新-三省六部制

时期 政权组织 权力分配

魏晋南北朝

隋唐

尚书、中书、门下三省

三省共同辅助决策,行使权力。

三省六部制

中书起草诏令、门下审核诏令、尚书负责执行。

1.沿革

讲解员挑战2:从经典古籍看三省六部

最早的行政法典,完备的职官制度《大唐六典》

事 职

政 职

刑 职

治 职

教 职

礼 职

三省六部制

2.特点

合作研讨1:阅读材料并观察图示,思考三省六部制的特点?

材料3:汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。

——钱穆《国史新论》

材料4:凡军国大事、则中书舍人各执所见,杂署其名,谓之五花判事。中书侍郎、中书令省审之,给事中、黄门侍郎驳正之。上始申明旧制,由是鲜有败事。

——《资治通鉴》

(1)以皇权为中心;

(2)分工明确

(3)相互制约

情境1:假如现在大雁塔景区要修建博物馆,批复的流程是怎样的呢?(画在学案上)

三省六部制

3.影响

三省六部制的确立标志着中央官制走向成熟!

(1)分割相权,加强皇权。

(2)提高行政效率。

(3)有利于减少皇帝决策失误。

特点:

(1)以皇权为中心;

(2)分工明确

(3)相互制约

问题3:比较秦朝九卿的职能和唐朝六部的职能有何不同,意义何在?

观察团三:赋税制度的创新

1.概念辨析

古代民众的义务:“税”+“役”

田税:以田亩为基础的土地税

人口税:以人丁为依据的人头税

户税:以户为单位的财产税

古代王朝依据自己所颁布的法律向臣民征收的实物或货币

古代王朝强制民众承担的无偿劳动

力役 、军役、杂役等

讲解员挑战3:从挖掘古物看赋税

怀集庸调银饼

“专当官今王文乐,典陈友匠尚重”

“庸调银拾两”

“怀集县”:

—— 今广东怀集县

“开元十年”(722年)

校重量所加的补疤

2.租庸调制

均田制:政府掌握大量无主荒地,分配给无地或少地农民耕种,受田农民向国家缴纳赋税和服役。

租 一夫一妇每年交纳的粟

庸 指男子不服徭役的可以缴纳绢或布来代替

调 一夫一妇每年交纳的布或帛

时间 赋税制度

魏晋

唐初

租调制

租庸调制

材料6: 租庸调之法,以人丁为本,但自开元以后,“天下户籍久不更造,丁中转死,田亩卖易,贫富升降不实,其后国家侈费无节,而大盗起,兵兴,财用益屈,而租庸调法弊坏。

——《新唐书·食货志》

合作研讨2:两税法实施的背景和前后的变化

材料7:公元780年,唐朝推行“以资产为宗”的两税法。在此之前,历代的赋税征,或据田亩,或按人口,或据户头,收取粮食、丝绢等实物,有时亦收取钱币,名目与内容时有变化,税额也各有不同,但无不以个体农户为基础……两税法实施后的一千多年中,按资产收税,收取货币,成为赋税变化的主流。

——据李剑农《中国经济史稿》

3.两税法

【合作探究 展示点评】

根据上述材料,并结合所学知识,说明两税法的背景和前后中国赋税征收发生的变化。

(1)征税标准:从以 为主逐步向以 为主转变。

人丁

土地(资产)

(2)征税内容:由以 为主逐步向以 为主转变。

(3)征税种类:由 向 转变。

实物

货币

繁杂

简单

(4)征税时间:由 向 转变。

不定时

定时

背景:土地兼并严重,均田制无法推行,户口减少,国家财政收入减少。

简化、确定征税名目

改变以丁为主的赋役制

减轻农民负担

放松对农民的人身控制

扩大税源

保证国家财政收入

杨炎

4.作用

(一)选官制度的创新

----人才保障

(二)中央官制的创新

----决策保障

(三)赋税制度的创新

----物质保障

隋唐制度变在何处?不变的又是什么?

不变:

维护统一多民族封建国家的

目的

变:

维护统一多民族封建国家的

方式

【小结】

“制无美恶,期于适时,变无迟速,要在当可”

----严复

请各位观察团成员思考,从隋唐制度的变化与创新可以为当代国家治理提供哪些启示?

“只有同时保持制度的自信与创新的自觉。同时保持守正的坚定和创新的激情,才能不断增强中国制度的生机活力。”

——习近平

拓展延伸

隋唐制度的变化与创新

沿革:

创新:

中央官制

选官制度

赋税制度

意义:

沿革:

特点:

意义:

概念:

租庸调和两税法:

作用:

知识总结

作业:撰写一份制度建设的考察报告

巩固检测1.两汉实行州郡推荐,朝廷考试任用的察举制;经魏晋九品中正制,至隋唐演变为自由投考,差额录用的科举制。科举制更有利于( )

A.选拔最优秀的官吏

B.鉴别官员的道德水平

C.排除世家子弟入仕

D.提升社会的文化水平

D

巩固检测2:隋文帝时,朝廷在门下省之下设殿内局分管皇家事务。隋炀帝时将殿内局扩大为殿内省,独立于门下省之外,自此,门下省成为纯粹的政府机关,为国家服务。此举( )

A强化了皇家的独尊地位

B体现了国家治理的专业化倾向

C推进了国家廉政建设

D提高了隋政府部门的办事效率

B

巩固检测3:780年,宰相杨炎奏请唐德宗实行赋税制度改革,收税“唯以资产为宗,不以丁身为本”,古代赋税制度逐渐由“舍地税人”朝“舍人税地”方向发展。这有利于( )

A.促进农产品商品化

B.保证农民生产时间

C.放松人身依附关系

D.催生新的经济因素

C

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进