统编版 必修中外历史纲要(上)第四单元 第13课 清朝前中期的鼎盛与危机 课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版 必修中外历史纲要(上)第四单元 第13课 清朝前中期的鼎盛与危机 课件(共28张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 19.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-08 13:26:43 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

与前代相比,康乾之时确实有一种盛世气象。在平定三藩,收复台湾之后,整整100多年是休养生息的承平时期。但是,如果说汉唐盛世曾经是阳春天气的话,那么康乾盛世不过是晚秋晴日。历史的运行不会使盛世长存。这种转机在乾隆后期已经出现,渐积而渐多。到嘉庆时代盛世色彩终于褪色,露出了百孔千疮。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

第14课

帝国的盛与危

——清朝前中期的鼎盛与危机

课标要求:通过了解清代统一全国和经略边疆的相关举措,知道南海诸岛、台湾及其包括钓鱼岛在内的附属岛屿是中国版图的一部分,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义。通过了解清代封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。

第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

壹 帝国之盛——内政建设与边疆治理

贰 帝国之危——内部忧局与外部隐患

目录

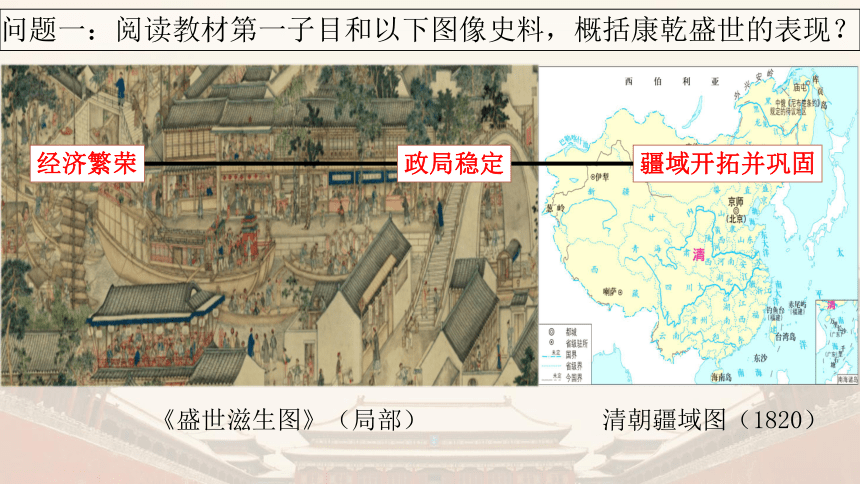

《盛世滋生图》(局部)

经济繁荣

疆域开拓并巩固

问题一:阅读教材第一子目和以下图像史料,概括康乾盛世的表现?

清朝疆域图(1820)

政局稳定

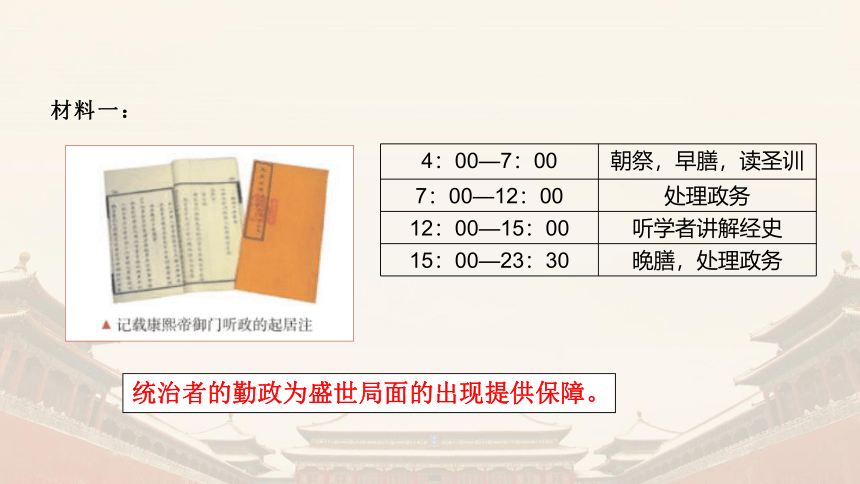

材料一:

4:00—7:00 朝祭,早膳,读圣训

7:00—12:00 处理政务

12:00—15:00 听学者讲解经史

15:00—23:30 晚膳,处理政务

统治者的勤政为盛世局面的出现提供保障。

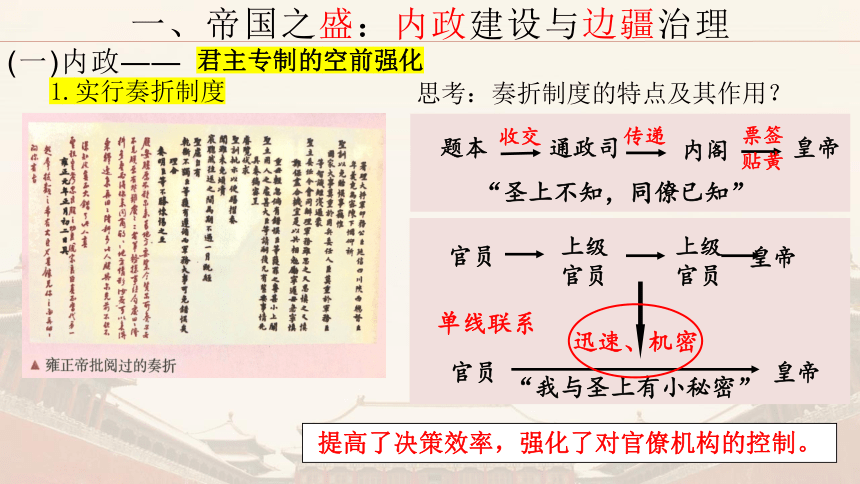

题本

通政司

皇帝

内阁

“圣上不知,同僚已知”

收交

传递

票签贴黄

思考:奏折制度的特点及其作用?

官员

上级官员

皇帝

官员

皇帝

上级官员

单线联系

“我与圣上有小秘密”

迅速、机密

一、帝国之盛:内政建设与边疆治理

(一)内政——

君主专制的空前强化

1.实行奏折制度

提高了决策效率,强化了对官僚机构的控制。

雍正奏折批示示意图(部分)

职能:

养心殿

军机处

内阁

秉承皇帝旨意办事(跪受笔录)

雍正年间,用兵西北,以内阁在大和门外,保直(官吏值班)者多虑漏泄事机,始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之谨密者入直缮写。后名军机处,地近宫廷,便于宣召。

——赵翼《檐曝杂记·军机处》

◎军机处内部

◎军机处外部

性质 地位 权力

明内阁

军机处

中枢秘书机构

未取得法定地位

票拟权

跪受笔录

标志君主专制达到顶峰

一、帝国之盛:内政建设与边疆治理

(一)内政——

君主专制的空前强化

2.设立军机处

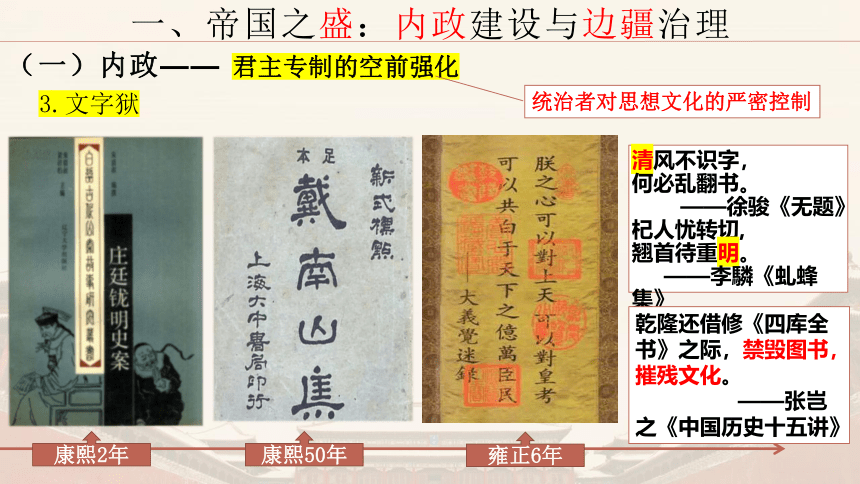

一、帝国之盛:内政建设与边疆治理

3.文字狱

君主专制的空前强化

康熙2年

康熙50年

雍正6年

清风不识字,

何必乱翻书。

——徐骏《无题》

杞人忧转切,

翘首待重明。

——李驎《虬蜂集》

统治者对思想文化的严密控制

乾隆还借修《四库全书》之际,禁毁图书,摧残文化。

——张岂之《中国历史十五讲》

(一)内政——

清朝前中期通过奏折制度、军机处、文字狱等方式和手段君主专制得到空前强化,这为康雍乾盛世的出现提供了坚强的政治保证,但是过度膨胀的皇权同时也为清朝的衰落埋下了伏笔。

问题二:根据材料二,指出皇权笼罩下的政治气氛。

材料二:皇上曰可,臣亦曰可;皇上曰否,臣亦曰否。上有忧勤之圣,下无翼赞之贤,此其所以逊于唐、虞也。

——齐周华《名山藏副本》附录《唐孙镐讨诸葛际盛檄》

皇帝独断专行,臣下盲目顺从。(政治僵化,毫无民主)

(二)边疆——

一、帝国之盛:内政建设与边疆治理

辽阔版图的基本奠定

自古中外一家,幅员极广,未有如我朝者也。——雍正

1662年郑成功收复台湾;

1683年清军远征台湾;

1684年设台湾府,隶属福建省

中俄雅克萨之战,迫使沙俄谈判:

1689年签订《尼布楚条约》

蒙古:1757年平定准噶尔部叛乱;在蒙古地区设立盟、旗

新疆:乾隆平定大小和卓叛乱;1762年新疆设置伊犁将军

册封达赖和班禅;

1727年起(雍正)派驻藏大臣代表朝廷共同治理西藏;

1793年,颁布《钦定藏内善后章程》29条

将军辖区

理藩院

(中央机构)

内地18省:总督—巡抚

办事大臣辖区

改土归流,取消土司世袭制度,任命有任期、可调动的流官。

思考:清朝经略边疆的举措有哪些?

(二)边疆——

一、帝国之盛:内政建设与边疆治理

辽阔版图的基本奠定

思考:清朝经略边疆的方式有哪些?其边疆治理模式有何特点?

将军辖区

理藩院

内地18省:总督—巡抚

办事大臣辖区

战争;设置机构;任命官员;签订条约;册封;颁布法律

特点:方式多样,因地制宜,尊重各民族的社会习俗和宗教信仰,优待各族上层分子

清代基本奠定了现代中国的辽阔版图

清朝经略边疆 地区 举措 方式 特点 作用

台湾

东北 蒙古 新疆 西藏 西南 一、帝国之盛:内政建设与边疆治理

1662年郑成功收复台湾;1683年清军远征台湾;1684年设台湾府,隶属福建省

(二)边疆——

辽阔版图的基本奠定

中俄雅克萨之战,迫使沙俄谈判:

1689年签订《尼布楚条约》

1757年平定准噶尔部叛乱;在蒙古地区设立盟、旗;设理藩院

乾隆平定大小和卓叛乱;1762年新疆设置伊犁将军;设理藩院

册封达赖和班禅;派驻藏大臣;颁布《钦定藏内善后章程》

改土归流,取消土司世袭制度,任命有任期、可调动的流官。

战争;设置机构;任命官员;签订条约;册封;颁布法律

清代基本奠定了现代中国的辽阔版图

特点:方式多样,因地制宜,尊重各民族的社会习俗和宗教信仰,优待各族上层分子

康乾盛世虽然取得了文治武功的辉煌成就,但鼎盛中逐渐孕育着危机。 ——张帆《中国古代简史》

1.人口剧增

(一)内忧——

衰乱之象的日益显露

户口虽增,而土地并无所增,分一人之产供数家之用,其谋生焉能给足?——康熙

将来户口日滋,何以为业?——雍正

一人据百人之屋,一户占百户之田。——洪亮吉《意言》(乾隆末年)

人口剧增导致:

耕地不足,粮价、地价上涨,商品物价上涨,人口过剩、无业流民增多,土地兼并严重,贫富矛盾积累,增加了社会不稳定因素,资源危机日益显露。

二、帝国之危:内部忧局与外部隐患

2.社会动乱多

(一)内忧——

衰乱之象的日益显露

天理教之乱

1813年(嘉庆十八年)

康雍乾盛世在乾隆统治中期就已经终结。……随着和珅的专权,“盛世”急转直下。……川陕楚白莲教起义的大爆发,标志着清朝进入了衰败时期。

——张岂之《中国历史十五讲》

二、帝国之危:内部忧局与外部隐患

乾隆

明代来华传教士利玛窦所绘《坤舆万国全图》

碧玉交龙纽“十全老人之宝”

探究:与欧美相比,康乾盛世“黯然失色”的表现有哪些?

如果把乾隆朝取得的成绩作横向的考察,即放到当时世界范围中,与欧美国家相比较,那就会呈现出另一幅黯然失色的图景。——戴逸《论乾隆》

二、帝国之危:内部忧局与外部隐患

乾隆时代的中国(18世纪)

乾隆时代的西方世界(18世纪)

——整理自张宏杰《饥饿的盛世:乾隆时代的得与失》

马戛尔尼使团的礼品单:

二百匹呢料

天体运行仪、地球仪、牛顿发明的望远镜

蒸汽机、吊灯、座钟、韦奇伍德瓷器

特种钢制作的刀剑、榴弹炮、连发手枪、巨型战舰模型

气压计、热气球、铜管乐队表演

拥有弹簧减震设备的马车

乾隆回礼及对这些礼品的态度:

回礼:珐琅、珍宝、玉器、漆器、瓷器、花缎、画册,鼻烟壶及土产食品等计92项479件

英国的呢子除了做帽子外别无用处。

这两架望远镜与别的望远镜没有本质区别。

天文地理大表,是用来测算节气的,与以前见过的钟表并无区别。

乾隆看了一眼气压计的气泵,临走时冒出这么一句话:“这些东西只配给儿童玩。”

弹簧减震的马车的形制不合中国规矩,马车车夫的座位“高高在上”,不合中国礼制。

小农经济,传统自然科学

资本主义经济,近代自然科学

探究:与欧美相比,康乾盛世“黯然失色”的表现有哪些?

二、帝国之危:内部忧局与外部隐患

乾隆时代的中国(18世纪)

乾隆时代的西方世界(18世纪)

乾隆十二年(1747)

普鲁士国王弗里德里希二世修建的无忧宫选址影响到了平民百姓的风磨坊,磨坊主向法院起诉国王,国王屈尊让步对其进行了赔偿。

乾隆五十八年(1793)

英国使团来华,看到的是“士兵鞭打试图逃跑或以年老体弱为由要求免役的民夫的事,几乎没有一夜不发生。”

君主专制强化,封建制度衰落

资产阶级(民主)制度兴起

——整理自张宏杰《饥饿的盛世:乾隆时代的得与失》

探究:与欧美相比,康乾盛世“黯然失色”的表现有哪些?

二、帝国之危:内部忧局与外部隐患

乾隆时代的中国(18世纪)

乾隆时代的西方世界(18世纪)

“除了开拓市场我们别无所求,让我们忠实地与对手开展竞争吧。”

马戛尔尼使团的目的是“为了使整个东方向英国开放贸易,并使英中关系建立在条约的基础上。”

在不引起中国人怀疑的条件下,使团应该什么都看看,并对中国的实力做出准确的估计。——佩雷菲特《停滞的帝国——两个世界的撞击》

晓谕番商,将来只许在广东收泊交易,不得再赴宁波。如或再来,必押令原船返棹至广,不准入浙江海口。

——乾隆二十二年(1757年)《著署两广总督李侍尧遍谕番商嗣后口岸定于广东不得再赴浙省贸易事上谕》

天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。——《清高宗实录》

天朝上国,盲目自大,

闭关锁国,严格限制对外交往

开拓市场,殖民扩张

现代外交,平等交往

——整理自张宏杰《饥饿的盛世:乾隆时代的得与失》

探究:与欧美相比,康乾盛世“黯然失色”的表现有哪些?

二、帝国之危:内部忧局与外部隐患

外患:逐渐落后于世界潮流

课堂小结

帝国的盛与危

经济繁荣,

政局稳定,

疆域辽阔…

内忧:人口剧增与社会动乱…

外患:逐渐落后于世界潮流

盛

危

君主专制空前强化

统治者

如何应对内忧?

是否意识到外患?

封建社会的巅峰?晚秋晴日?

1. 雍正八年(1739年),添设军机章京协助军机大臣处理机务;五年后,裁军机处,将军机事务移交总理事务王大臣处理;乾隆三年,裁撤总理事务王大臣,恢复军机处。这一演变反映出( )

A.军机处成为法定的中央一级机构 B.权力机构之间的矛盾尖锐

C.军机处逐渐成为加强君权的利器 D.清朝中央集权的不断强化

2. 清政府分别采取郡县制、盟旗制等地方行政制度,对不同地区进行管理:蒙古族聚居的北京地区实行盟旗制度;在新疆地区主要采取军府制;在西藏地区,实行政教合一制度并设驻藏大臣。这说明清政府( )

A.民族政策因地制宜、因俗而治 B.全国行政管理机构设置的一致性

C.民族事务管理制度化和法制化 D.实行民族平等政策维护民族团结

3. (2020.7 浙江高考·8)史载,康熙帝北巡,行至华北平原与内蒙古草原接壤地带,发现一片水草丰美、林术(木)葱郁、动物繁多的地方,出于“肄武”与“定边”的考虑,令人“前往相度地势,酌设围场”,划定了14000多平方公里的地方作为围场猎苑。结合史实判断,该“围场”具备了下列项中哪些功能( )

①避暑 ②练兵 ③围猎 ④处理民族事务

A.①② B.③④ C.①②③ D.①②③④

【解析】围场处于华北平原与内蒙古草原接壤地带,在地理纬度上偏北,气候温凉,适宜避暑,故①正确;据材料“出于‘肄武’与‘定边’的考虑”可知,围场有练兵的功能,故②正确;据材料“划定了14000多平方公里的地方作为围场猎苑”可知,围场具备围猎功能,故③正确;围场地点位于华北平原与内蒙古草原接壤地带,是少数民族和汉族接壤地区,因此可以处理民族事务,故④正确,选择D项符合题意。

面对这种内部危机,嘉庆皇帝有何认识?你觉得他提出的方法可以应对危机吗?

天理教攻打皇宫被镇压后,嘉庆帝下《罪已诏》通告全国,其中说:

猝于九月十五日,变生肘腋,祸起萧墙。天理教逆匪七十余众,犯禁门,入大内,戕害兵役……突遭此变,实不可解,总缘德凉愆( qian)积,唯自责耳。然变起一时,祸积有日。当今大弊,在“因循怠玩”四字,实中外之所同。朕虽再三告诫,舌敝唇焦,奈诸臣未能领会,悠忽为政,以致酿成汉、唐、宋、明未有之事……思及此,实不忍再言矣!予唯返躬修省,改过正心,上答天慈,下释民怨。诸臣若愿为大清国之忠良,则当赤心为国,竭力尽心,匡朕之咎,移民之俗;若自甘卑鄙,则当挂冠致仕,了此一身,切勿尸禄保位,益增朕罪。笔随泪洒,通谕知之!

——《清仁宗实录》卷274嘉庆十八年九月庚辰

课后探究

面对外部危机,嘉庆皇帝又有何认识?你如何看待他对西方国家的看法。

嘉庆时期,英国再次派出使团来华,希望扩大贸易、增开通商口岸,都以失败告终。清朝皇帝在写给英国国王的敕谕中说:

尔国距中华过远,遣使远涉,良非易事;且来使于中国礼仪不能谙习,重劳唇舌,非所乐闻。天朝不宝远物,凡尔国奇巧之器,亦不视为珍异。尔国王其辑和尔人民,慎固尔疆土,无间远迩,朕实嘉之。嗣后毋庸遣使远来,徒烦跋涉。但能倾心效顺,不必岁时来朝始称向化也。俾尔永遵,故兹敕谕!

— 《清仁宗实录》卷320嘉庆二十一年七月乙卯

作为康乾盛世余波的嘉、道两朝,危机更是日益严重。中国历史就在这一背景下迈向了近代。

——张帆《中国古代简史》

与前代相比,康乾之时确实有一种盛世气象。在平定三藩,收复台湾之后,整整100多年是休养生息的承平时期。但是,如果说汉唐盛世曾经是阳春天气的话,那么康乾盛世不过是晚秋晴日。历史的运行不会使盛世长存。这种转机在乾隆后期已经出现,渐积而渐多。到嘉庆时代盛世色彩终于褪色,露出了百孔千疮。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

第14课

帝国的盛与危

——清朝前中期的鼎盛与危机

课标要求:通过了解清代统一全国和经略边疆的相关举措,知道南海诸岛、台湾及其包括钓鱼岛在内的附属岛屿是中国版图的一部分,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义。通过了解清代封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。

第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

壹 帝国之盛——内政建设与边疆治理

贰 帝国之危——内部忧局与外部隐患

目录

《盛世滋生图》(局部)

经济繁荣

疆域开拓并巩固

问题一:阅读教材第一子目和以下图像史料,概括康乾盛世的表现?

清朝疆域图(1820)

政局稳定

材料一:

4:00—7:00 朝祭,早膳,读圣训

7:00—12:00 处理政务

12:00—15:00 听学者讲解经史

15:00—23:30 晚膳,处理政务

统治者的勤政为盛世局面的出现提供保障。

题本

通政司

皇帝

内阁

“圣上不知,同僚已知”

收交

传递

票签贴黄

思考:奏折制度的特点及其作用?

官员

上级官员

皇帝

官员

皇帝

上级官员

单线联系

“我与圣上有小秘密”

迅速、机密

一、帝国之盛:内政建设与边疆治理

(一)内政——

君主专制的空前强化

1.实行奏折制度

提高了决策效率,强化了对官僚机构的控制。

雍正奏折批示示意图(部分)

职能:

养心殿

军机处

内阁

秉承皇帝旨意办事(跪受笔录)

雍正年间,用兵西北,以内阁在大和门外,保直(官吏值班)者多虑漏泄事机,始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之谨密者入直缮写。后名军机处,地近宫廷,便于宣召。

——赵翼《檐曝杂记·军机处》

◎军机处内部

◎军机处外部

性质 地位 权力

明内阁

军机处

中枢秘书机构

未取得法定地位

票拟权

跪受笔录

标志君主专制达到顶峰

一、帝国之盛:内政建设与边疆治理

(一)内政——

君主专制的空前强化

2.设立军机处

一、帝国之盛:内政建设与边疆治理

3.文字狱

君主专制的空前强化

康熙2年

康熙50年

雍正6年

清风不识字,

何必乱翻书。

——徐骏《无题》

杞人忧转切,

翘首待重明。

——李驎《虬蜂集》

统治者对思想文化的严密控制

乾隆还借修《四库全书》之际,禁毁图书,摧残文化。

——张岂之《中国历史十五讲》

(一)内政——

清朝前中期通过奏折制度、军机处、文字狱等方式和手段君主专制得到空前强化,这为康雍乾盛世的出现提供了坚强的政治保证,但是过度膨胀的皇权同时也为清朝的衰落埋下了伏笔。

问题二:根据材料二,指出皇权笼罩下的政治气氛。

材料二:皇上曰可,臣亦曰可;皇上曰否,臣亦曰否。上有忧勤之圣,下无翼赞之贤,此其所以逊于唐、虞也。

——齐周华《名山藏副本》附录《唐孙镐讨诸葛际盛檄》

皇帝独断专行,臣下盲目顺从。(政治僵化,毫无民主)

(二)边疆——

一、帝国之盛:内政建设与边疆治理

辽阔版图的基本奠定

自古中外一家,幅员极广,未有如我朝者也。——雍正

1662年郑成功收复台湾;

1683年清军远征台湾;

1684年设台湾府,隶属福建省

中俄雅克萨之战,迫使沙俄谈判:

1689年签订《尼布楚条约》

蒙古:1757年平定准噶尔部叛乱;在蒙古地区设立盟、旗

新疆:乾隆平定大小和卓叛乱;1762年新疆设置伊犁将军

册封达赖和班禅;

1727年起(雍正)派驻藏大臣代表朝廷共同治理西藏;

1793年,颁布《钦定藏内善后章程》29条

将军辖区

理藩院

(中央机构)

内地18省:总督—巡抚

办事大臣辖区

改土归流,取消土司世袭制度,任命有任期、可调动的流官。

思考:清朝经略边疆的举措有哪些?

(二)边疆——

一、帝国之盛:内政建设与边疆治理

辽阔版图的基本奠定

思考:清朝经略边疆的方式有哪些?其边疆治理模式有何特点?

将军辖区

理藩院

内地18省:总督—巡抚

办事大臣辖区

战争;设置机构;任命官员;签订条约;册封;颁布法律

特点:方式多样,因地制宜,尊重各民族的社会习俗和宗教信仰,优待各族上层分子

清代基本奠定了现代中国的辽阔版图

清朝经略边疆 地区 举措 方式 特点 作用

台湾

东北 蒙古 新疆 西藏 西南 一、帝国之盛:内政建设与边疆治理

1662年郑成功收复台湾;1683年清军远征台湾;1684年设台湾府,隶属福建省

(二)边疆——

辽阔版图的基本奠定

中俄雅克萨之战,迫使沙俄谈判:

1689年签订《尼布楚条约》

1757年平定准噶尔部叛乱;在蒙古地区设立盟、旗;设理藩院

乾隆平定大小和卓叛乱;1762年新疆设置伊犁将军;设理藩院

册封达赖和班禅;派驻藏大臣;颁布《钦定藏内善后章程》

改土归流,取消土司世袭制度,任命有任期、可调动的流官。

战争;设置机构;任命官员;签订条约;册封;颁布法律

清代基本奠定了现代中国的辽阔版图

特点:方式多样,因地制宜,尊重各民族的社会习俗和宗教信仰,优待各族上层分子

康乾盛世虽然取得了文治武功的辉煌成就,但鼎盛中逐渐孕育着危机。 ——张帆《中国古代简史》

1.人口剧增

(一)内忧——

衰乱之象的日益显露

户口虽增,而土地并无所增,分一人之产供数家之用,其谋生焉能给足?——康熙

将来户口日滋,何以为业?——雍正

一人据百人之屋,一户占百户之田。——洪亮吉《意言》(乾隆末年)

人口剧增导致:

耕地不足,粮价、地价上涨,商品物价上涨,人口过剩、无业流民增多,土地兼并严重,贫富矛盾积累,增加了社会不稳定因素,资源危机日益显露。

二、帝国之危:内部忧局与外部隐患

2.社会动乱多

(一)内忧——

衰乱之象的日益显露

天理教之乱

1813年(嘉庆十八年)

康雍乾盛世在乾隆统治中期就已经终结。……随着和珅的专权,“盛世”急转直下。……川陕楚白莲教起义的大爆发,标志着清朝进入了衰败时期。

——张岂之《中国历史十五讲》

二、帝国之危:内部忧局与外部隐患

乾隆

明代来华传教士利玛窦所绘《坤舆万国全图》

碧玉交龙纽“十全老人之宝”

探究:与欧美相比,康乾盛世“黯然失色”的表现有哪些?

如果把乾隆朝取得的成绩作横向的考察,即放到当时世界范围中,与欧美国家相比较,那就会呈现出另一幅黯然失色的图景。——戴逸《论乾隆》

二、帝国之危:内部忧局与外部隐患

乾隆时代的中国(18世纪)

乾隆时代的西方世界(18世纪)

——整理自张宏杰《饥饿的盛世:乾隆时代的得与失》

马戛尔尼使团的礼品单:

二百匹呢料

天体运行仪、地球仪、牛顿发明的望远镜

蒸汽机、吊灯、座钟、韦奇伍德瓷器

特种钢制作的刀剑、榴弹炮、连发手枪、巨型战舰模型

气压计、热气球、铜管乐队表演

拥有弹簧减震设备的马车

乾隆回礼及对这些礼品的态度:

回礼:珐琅、珍宝、玉器、漆器、瓷器、花缎、画册,鼻烟壶及土产食品等计92项479件

英国的呢子除了做帽子外别无用处。

这两架望远镜与别的望远镜没有本质区别。

天文地理大表,是用来测算节气的,与以前见过的钟表并无区别。

乾隆看了一眼气压计的气泵,临走时冒出这么一句话:“这些东西只配给儿童玩。”

弹簧减震的马车的形制不合中国规矩,马车车夫的座位“高高在上”,不合中国礼制。

小农经济,传统自然科学

资本主义经济,近代自然科学

探究:与欧美相比,康乾盛世“黯然失色”的表现有哪些?

二、帝国之危:内部忧局与外部隐患

乾隆时代的中国(18世纪)

乾隆时代的西方世界(18世纪)

乾隆十二年(1747)

普鲁士国王弗里德里希二世修建的无忧宫选址影响到了平民百姓的风磨坊,磨坊主向法院起诉国王,国王屈尊让步对其进行了赔偿。

乾隆五十八年(1793)

英国使团来华,看到的是“士兵鞭打试图逃跑或以年老体弱为由要求免役的民夫的事,几乎没有一夜不发生。”

君主专制强化,封建制度衰落

资产阶级(民主)制度兴起

——整理自张宏杰《饥饿的盛世:乾隆时代的得与失》

探究:与欧美相比,康乾盛世“黯然失色”的表现有哪些?

二、帝国之危:内部忧局与外部隐患

乾隆时代的中国(18世纪)

乾隆时代的西方世界(18世纪)

“除了开拓市场我们别无所求,让我们忠实地与对手开展竞争吧。”

马戛尔尼使团的目的是“为了使整个东方向英国开放贸易,并使英中关系建立在条约的基础上。”

在不引起中国人怀疑的条件下,使团应该什么都看看,并对中国的实力做出准确的估计。——佩雷菲特《停滞的帝国——两个世界的撞击》

晓谕番商,将来只许在广东收泊交易,不得再赴宁波。如或再来,必押令原船返棹至广,不准入浙江海口。

——乾隆二十二年(1757年)《著署两广总督李侍尧遍谕番商嗣后口岸定于广东不得再赴浙省贸易事上谕》

天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。——《清高宗实录》

天朝上国,盲目自大,

闭关锁国,严格限制对外交往

开拓市场,殖民扩张

现代外交,平等交往

——整理自张宏杰《饥饿的盛世:乾隆时代的得与失》

探究:与欧美相比,康乾盛世“黯然失色”的表现有哪些?

二、帝国之危:内部忧局与外部隐患

外患:逐渐落后于世界潮流

课堂小结

帝国的盛与危

经济繁荣,

政局稳定,

疆域辽阔…

内忧:人口剧增与社会动乱…

外患:逐渐落后于世界潮流

盛

危

君主专制空前强化

统治者

如何应对内忧?

是否意识到外患?

封建社会的巅峰?晚秋晴日?

1. 雍正八年(1739年),添设军机章京协助军机大臣处理机务;五年后,裁军机处,将军机事务移交总理事务王大臣处理;乾隆三年,裁撤总理事务王大臣,恢复军机处。这一演变反映出( )

A.军机处成为法定的中央一级机构 B.权力机构之间的矛盾尖锐

C.军机处逐渐成为加强君权的利器 D.清朝中央集权的不断强化

2. 清政府分别采取郡县制、盟旗制等地方行政制度,对不同地区进行管理:蒙古族聚居的北京地区实行盟旗制度;在新疆地区主要采取军府制;在西藏地区,实行政教合一制度并设驻藏大臣。这说明清政府( )

A.民族政策因地制宜、因俗而治 B.全国行政管理机构设置的一致性

C.民族事务管理制度化和法制化 D.实行民族平等政策维护民族团结

3. (2020.7 浙江高考·8)史载,康熙帝北巡,行至华北平原与内蒙古草原接壤地带,发现一片水草丰美、林术(木)葱郁、动物繁多的地方,出于“肄武”与“定边”的考虑,令人“前往相度地势,酌设围场”,划定了14000多平方公里的地方作为围场猎苑。结合史实判断,该“围场”具备了下列项中哪些功能( )

①避暑 ②练兵 ③围猎 ④处理民族事务

A.①② B.③④ C.①②③ D.①②③④

【解析】围场处于华北平原与内蒙古草原接壤地带,在地理纬度上偏北,气候温凉,适宜避暑,故①正确;据材料“出于‘肄武’与‘定边’的考虑”可知,围场有练兵的功能,故②正确;据材料“划定了14000多平方公里的地方作为围场猎苑”可知,围场具备围猎功能,故③正确;围场地点位于华北平原与内蒙古草原接壤地带,是少数民族和汉族接壤地区,因此可以处理民族事务,故④正确,选择D项符合题意。

面对这种内部危机,嘉庆皇帝有何认识?你觉得他提出的方法可以应对危机吗?

天理教攻打皇宫被镇压后,嘉庆帝下《罪已诏》通告全国,其中说:

猝于九月十五日,变生肘腋,祸起萧墙。天理教逆匪七十余众,犯禁门,入大内,戕害兵役……突遭此变,实不可解,总缘德凉愆( qian)积,唯自责耳。然变起一时,祸积有日。当今大弊,在“因循怠玩”四字,实中外之所同。朕虽再三告诫,舌敝唇焦,奈诸臣未能领会,悠忽为政,以致酿成汉、唐、宋、明未有之事……思及此,实不忍再言矣!予唯返躬修省,改过正心,上答天慈,下释民怨。诸臣若愿为大清国之忠良,则当赤心为国,竭力尽心,匡朕之咎,移民之俗;若自甘卑鄙,则当挂冠致仕,了此一身,切勿尸禄保位,益增朕罪。笔随泪洒,通谕知之!

——《清仁宗实录》卷274嘉庆十八年九月庚辰

课后探究

面对外部危机,嘉庆皇帝又有何认识?你如何看待他对西方国家的看法。

嘉庆时期,英国再次派出使团来华,希望扩大贸易、增开通商口岸,都以失败告终。清朝皇帝在写给英国国王的敕谕中说:

尔国距中华过远,遣使远涉,良非易事;且来使于中国礼仪不能谙习,重劳唇舌,非所乐闻。天朝不宝远物,凡尔国奇巧之器,亦不视为珍异。尔国王其辑和尔人民,慎固尔疆土,无间远迩,朕实嘉之。嗣后毋庸遣使远来,徒烦跋涉。但能倾心效顺,不必岁时来朝始称向化也。俾尔永遵,故兹敕谕!

— 《清仁宗实录》卷320嘉庆二十一年七月乙卯

作为康乾盛世余波的嘉、道两朝,危机更是日益严重。中国历史就在这一背景下迈向了近代。

——张帆《中国古代简史》

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进