2.2《红烛》课件(共29张ppt)统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 2.2《红烛》课件(共29张ppt)统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 35.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-06 09:23:15 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

红

烛

蜡炬成灰泪始干

闻

一多

一、知人论世

红烛映初心

知人论世,红烛映初心

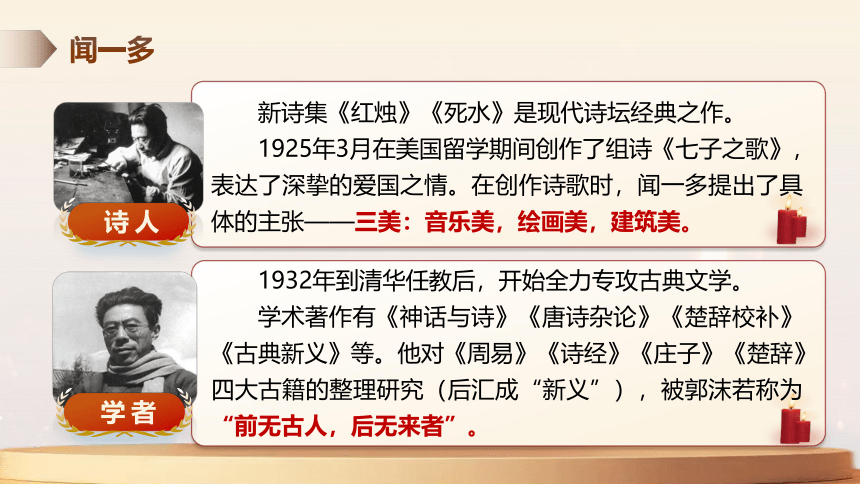

诗人

学者

民主战士

新诗集《红烛》《死水》是现代诗坛经典之作。

1925年3月在美国留学期间创作了组诗《七子之歌》,表达了深挚的爱国之情。在创作诗歌时,闻一多提出了具体的主张——三美:音乐美,绘画美,建筑美。

1932年到清华任教后,开始全力专攻古典文学。

学术著作有《神话与诗》《唐诗杂论》《楚辞校补》《古典新义》等。他对《周易》《诗经》《庄子》《楚辞》四大古籍的整理研究(后汇成“新义”),被郭沫若称为“前无古人,后无来者”。

诗人

学者

闻一多

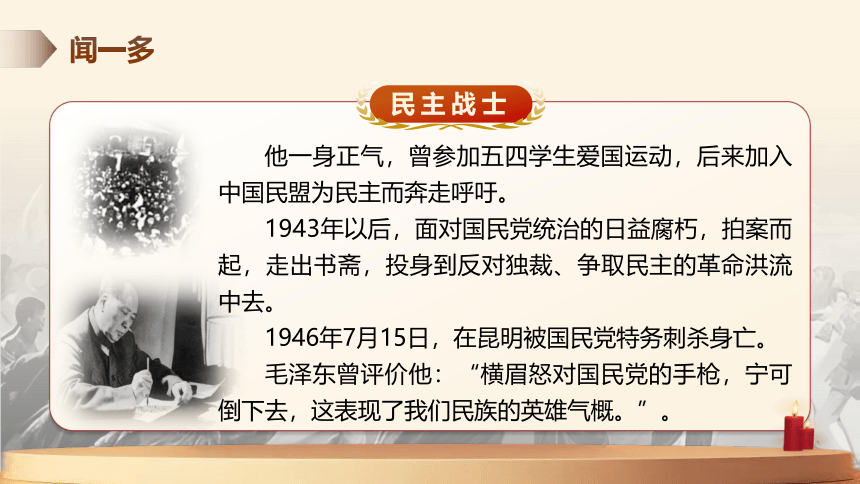

民主战士

他一身正气,曾参加五四学生爱国运动,后来加入中国民盟为民主而奔走呼吁。

1943年以后,面对国民党统治的日益腐朽,拍案而起,走出书斋,投身到反对独裁、争取民主的革命洪流中去。

1946年7月15日,在昆明被国民党特务刺杀身亡。

毛泽东曾评价他:“横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,这表现了我们民族的英雄气概。”。

闻一多

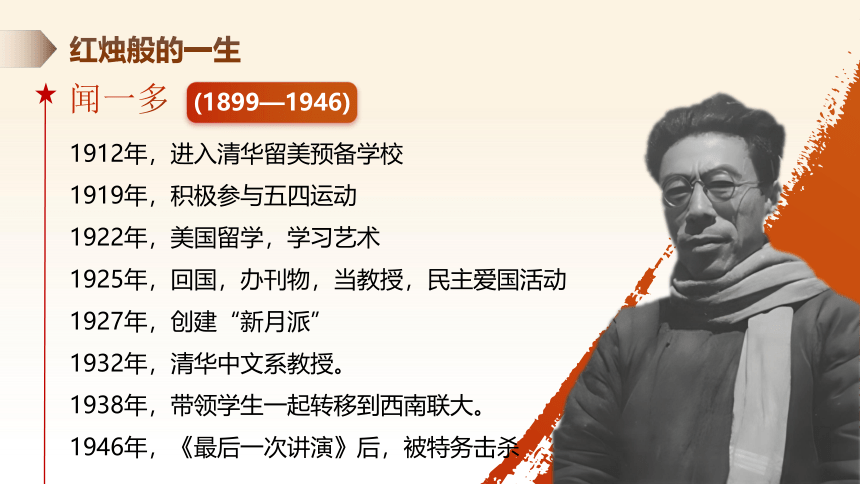

红烛般的一生

闻一多

(1899—1946)

1912年,进入清华留美预备学校

1919年,积极参与五四运动

1922年,美国留学,学习艺术

1925年,回国,办刊物,当教授,民主爱国活动

1927年,创建“新月派”

1932年,清华中文系教授。

1938年,带领学生一起转移到西南联大。

1946年,《最后一次讲演》后,被特务击杀

红色记忆:闻一多

写作背景

1922年闻一多赴美国留学,他不堪忍受歧视,写下许多爱国诗篇。1925年从美国归来,但看到的是北洋军阀统治下民不聊生、政治腐败、经济凋弊的黑暗现实,极为失望。正是这种为现实所冷却了的爱和期望,成为了其诗的深层根基。

二、红烛赞歌

吟咏品诗意

诵读全诗,读懂诗意

有人说在《红烛》一诗中,诗人的情绪抑扬顿挫经历了七次显著的变化。请诵读全诗并简要分析。

1.参照下面划分的节奏,诵读全诗。

红 烛

闻一多

蜡炬/成灰/泪/始干

——李商隐

①红烛/啊!

这样/红的/烛!

诗人/啊!

吐出/你的心/来比比,

可是/一般/颜色?

②红烛/啊!

是谁/制的/蜡——给你/躯体?

是谁/点的/火——点着/灵魂?

为何/更须/烧蜡/成灰,

然后/才/放光出?

一误/再误;

矛盾!冲突!

红 烛

③红烛/啊!

不误,不误!

原是要/“烧”出/你的/光来——

这正是/自然的/方法。

④红烛/啊!

既/制了,便/烧着!

烧吧!烧吧!

烧破/世人的/梦,

烧沸/世人的/血——

也救出/他们的/灵魂,

也捣破/他们的/监狱!

⑤红烛/啊!

你心火/发光/之期,

正是/泪流/开始/之日。

⑥红烛/啊!

匠人/造了/你,

原是为/烧的。

既已/烧着,

又何苦/伤心/流泪?

哦!我/知道了!

是残风/来侵/你的/光芒,

你烧得/不稳时,

才/着急得/流泪!

⑦红烛/啊!

流吧!你/怎能/不流呢?

请将/你的/脂膏,

不息地/流向/人间,

培出/慰藉的/花儿,

结成/快乐的/果子!

⑧红烛/啊!

你/流/一滴/泪,灰/一分/心。

灰心/流泪/你的/果,

创造/光明/你的/因。

⑨红烛/啊!

“莫问/收获,但问/耕耘。”

如何读出诗人情感的变化?

请大家再自由朗读,并尝试分别用一个词

来概括诗人在每节诗歌中咏叹红烛的不同情绪。

第一节

第二节

第三节

第四节

第五节

第六节

第七节

第八节

第九节

赞颂

困惑

了悟

激动

感伤

彻悟

慰藉

认同

肯定、期望

朗读诗歌

诗人情感的变化过程

四 扬 三 抑

第1节:赞叹红烛的“红”——扬

第2节:困惑于红烛的自焚——抑

第3-4节:振奋于红烛的创造能量—扬

第5-6节:追问红烛的伤心流泪——抑

第7节:欣喜于红烛的伟绩——扬

第8节:掂量灰心与创造的份量—抑

第9节:红烛精神的总结——扬

诗人面对红烛,心绪起伏,或惊叹赞美,或惊疑发问,或自求解答,诗情的流动形成起伏的波澜,诗篇的节奏抑扬顿挫,形象鲜明而又饱含哲理。

范读美听,吟咏诵读

三、细细研读

悟高尚情操

任务活动三 结合全诗分析,“红烛”象征着什么?

学习提示:首先找出诗中关于红烛的描写,概括出红烛的内在精神,然后结合诗歌,联系诗人的经历及写作背景具体分析红烛的象征意义。

红 烛

①红烛象征着献身祖国的精神。

红烛烧蜡成灰,为创造光明而彻底牺牲自我;

红烛伤心落泪,为创造光明而忍受被摧残的痛苦;

红烛以“莫问收获,但问耕耘”为信仰,唯愿为世人创造光明。

这些都象征献身祖国的爱国精神。

②红烛象征着诗人这个爱国者形象。

诗人赤诚地热爱祖国,热爱人民。

他欲拯救世人的灵魂,以结成快乐的果子,这表明诗人的创作一开始就有严肃的社会责任感。

红烛的形象是诗人光辉人格的写照。在诗中,红烛就是诗人,诗人就是红烛。

红 烛

任务活动四 深入品读,感悟赏析

1.这首诗共9节,运用了哪些修辞手法?请简要赏析。

(1)呼告 诗歌的每一节均以“红烛啊”的呼唤开头,形成了浓郁的抒情氛围,继之以自问、自悟、自励、自答、自勉,一步步展示执着追求的心迹,有很强的感染力。运用呼告,可以抒发强烈的思想感情,加强感染力,并引起读者强烈的情感共鸣。

(2)反复 第二节说“一误再误”,第三节又说“不误,不误”“一误再误”,错怪红烛的语气很强烈,又包含着自作聪明的意味;“不误,不误”用了反复手法,否定语气更加强烈。一反一正两种回答,相形之下,更强烈地表现了认识的根本转变,包含着对先前自作聪明的惭愧,由顿悟而对红烛产生了深为敬仰的感情。诗人彻悟了,光是要“烧”出来的,只有自我燃烧,只有无私奉献,才能放出光芒。这正是与利己主义哲学完全对立的一种新的人生观。

红 烛

任务活动四 深入品读,感悟赏析

1.这首诗共9节,运用了哪些修辞手法?请简要赏析。

(3)比喻第二节运用了比喻,诗人把蜡比作躯体,把火比作灵魂。第六节用残风比喻当时黑暗势力,干扰阻挠拯救祖国的行动,生动形象。

(4)拟人第五节运用了拟人,把“红烛”当作人来写,揭示了一种很矛盾的现象:“你心火发光之期,正是泪流开始之日。”诗人的注意力转到烛泪上面,矛盾的现象已经包含着疑问。这一节开头的呼唤,是同情的呼唤,是惊疑的呼唤。

(5)引用 诗人用李商隐的诗句“蜡炬成灰泪始干”作为引子,领导全篇。闻一多的“红烛”意象显然是继承了李商隐诗中的“蜡炬”意象,二者有着相似的品格:无私的奉献与牺牲。但同时,闻一多的“红烛”意象相对于李商隐的“蜡炬”意象又有着发展与创新:由于时代背景和诗人的创作心志不同,闻一多赋予了新的思想情感,即托红烛言牺牲自我的高尚品格,表达的是对理想信念无比忠贞的坚守和歌颂。引子具有提纲挈领的作用,让诗人的情感有了统摄,全诗正是以此为中心,同时也有情感即将展开的提示,起到了铺垫、烘托、暗示的作用。

《红烛》是诗人内心的真实剖白。诗人将自己比作红烛,更要用那微弱的光和热来照亮险恶的前途,去烧毁世人的迷梦,去捣破禁锢着人们灵魂的监狱,为人间培养出“慰藉的花儿”和“快乐的种子”。诗人通过红烛这一物象,表现了自己的赤诚之心和奉献精神,表达了自己对祖国前途的执着追求和献身祖国的抱负。

本诗主旨

托物言志

【链接高考——古诗鉴赏】

[请同学们课前认真阅读“特别知识清单(三)”,掌握读懂古诗的方法、步骤]

鉴赏诗歌的形象

形象――形象是诗歌中最基本,也是最关键的要素。诗歌形象是指诗人借以表达思想情感的具体可感的物象或画面,它可以是人,也可以是花、草、虫、鱼等景物。

形象

人(诗中塑造的人物形象或抒情主人公)

物(咏物诗或杂诗中的物象)

景(写景诗或杂诗中的景象)

把握形象的特征,分析寓于形象中的思想感情,理解形象的典型意义。

鉴赏诗歌中的事物形象

“咏物隐然只是咏怀,盖个中有我也。”

——清·刘熙载《艺概》

物象,即被作者人格化了的描写对象。诗人通过这种象征性的物象描写来曲折地表现他的品格节操、思想感情。此物是具有某种特定内涵的事物。作者塑造物象是为了言志、言情、言心声。

分析思路:提炼所写物象描写特征的词语,挖掘物象内在的品格、精神,抓物与志的“契合点”,就能明白作者意在何为,情为何端。

鉴赏诗歌的物象

咏物诗鉴赏方法

1.分析所咏之物的外在特征、环境特点、内在神韵、品格。

2.分析咏物诗的写作技巧(托物言志、寄情于物、借物喻人、拟人、比喻、烘托、比兴等)。

3.联系诗人自身经历和所处社会环境,揣摩诗人所托之情,所言之志。(诗人把自己的志向寄寓于所咏之物的突出特点之中,“志”就在物的特点与诗人的情和志的相通之处。)

2、答题步骤

(1)指出形象(物象)并概括物象的基本特征;

(2)结合诗句具体分析形象(结合表现手法);

(3)点出形象的意义(作者的情感、理想、追求、品性等)。

组织答案:

1、诗歌描写了一个( )的( )形象;

2、哪一句写了……,体现出( )特点;

3、运用( )手法或以( )自喻或托物言志,写出了作者的( )品质/志向,表达( )感情。

同学们,青年闻一多先生在面对红烛时的思考,道出的是自勉自励、不断向前的无畏精神,是甘于奉献的牺牲精神。这对我们青少年树立人生理想,培养人文情操具有指导意义。

“青春”不止意味着宏图大志、激情与梦想,还意味着使命与责任,意味着要有继往开来、承前启后的历史担当。而这不仅仅是一句口号,更是付诸实践的奉献。希望我们都能像红烛一样,燃烧自己照亮他人!

寻找诗中那个青春的“我”——紧扣时代使命,实现青春价值

青春,是五四时期,27岁的郭沫若立在地球边上,喊出毁灭旧时代、建立新中国的力的誓言;

青春,是工农革命蓬勃发展时,32岁的毛泽东在湘江边“谁主沉浮?”的思索和叩问;

青春,是大跃进时期,26岁的昌耀在俄日朵雪峰之侧对生命的歌颂和对理想的坚持;

青春,是……

红

烛

蜡炬成灰泪始干

闻

一多

一、知人论世

红烛映初心

知人论世,红烛映初心

诗人

学者

民主战士

新诗集《红烛》《死水》是现代诗坛经典之作。

1925年3月在美国留学期间创作了组诗《七子之歌》,表达了深挚的爱国之情。在创作诗歌时,闻一多提出了具体的主张——三美:音乐美,绘画美,建筑美。

1932年到清华任教后,开始全力专攻古典文学。

学术著作有《神话与诗》《唐诗杂论》《楚辞校补》《古典新义》等。他对《周易》《诗经》《庄子》《楚辞》四大古籍的整理研究(后汇成“新义”),被郭沫若称为“前无古人,后无来者”。

诗人

学者

闻一多

民主战士

他一身正气,曾参加五四学生爱国运动,后来加入中国民盟为民主而奔走呼吁。

1943年以后,面对国民党统治的日益腐朽,拍案而起,走出书斋,投身到反对独裁、争取民主的革命洪流中去。

1946年7月15日,在昆明被国民党特务刺杀身亡。

毛泽东曾评价他:“横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,这表现了我们民族的英雄气概。”。

闻一多

红烛般的一生

闻一多

(1899—1946)

1912年,进入清华留美预备学校

1919年,积极参与五四运动

1922年,美国留学,学习艺术

1925年,回国,办刊物,当教授,民主爱国活动

1927年,创建“新月派”

1932年,清华中文系教授。

1938年,带领学生一起转移到西南联大。

1946年,《最后一次讲演》后,被特务击杀

红色记忆:闻一多

写作背景

1922年闻一多赴美国留学,他不堪忍受歧视,写下许多爱国诗篇。1925年从美国归来,但看到的是北洋军阀统治下民不聊生、政治腐败、经济凋弊的黑暗现实,极为失望。正是这种为现实所冷却了的爱和期望,成为了其诗的深层根基。

二、红烛赞歌

吟咏品诗意

诵读全诗,读懂诗意

有人说在《红烛》一诗中,诗人的情绪抑扬顿挫经历了七次显著的变化。请诵读全诗并简要分析。

1.参照下面划分的节奏,诵读全诗。

红 烛

闻一多

蜡炬/成灰/泪/始干

——李商隐

①红烛/啊!

这样/红的/烛!

诗人/啊!

吐出/你的心/来比比,

可是/一般/颜色?

②红烛/啊!

是谁/制的/蜡——给你/躯体?

是谁/点的/火——点着/灵魂?

为何/更须/烧蜡/成灰,

然后/才/放光出?

一误/再误;

矛盾!冲突!

红 烛

③红烛/啊!

不误,不误!

原是要/“烧”出/你的/光来——

这正是/自然的/方法。

④红烛/啊!

既/制了,便/烧着!

烧吧!烧吧!

烧破/世人的/梦,

烧沸/世人的/血——

也救出/他们的/灵魂,

也捣破/他们的/监狱!

⑤红烛/啊!

你心火/发光/之期,

正是/泪流/开始/之日。

⑥红烛/啊!

匠人/造了/你,

原是为/烧的。

既已/烧着,

又何苦/伤心/流泪?

哦!我/知道了!

是残风/来侵/你的/光芒,

你烧得/不稳时,

才/着急得/流泪!

⑦红烛/啊!

流吧!你/怎能/不流呢?

请将/你的/脂膏,

不息地/流向/人间,

培出/慰藉的/花儿,

结成/快乐的/果子!

⑧红烛/啊!

你/流/一滴/泪,灰/一分/心。

灰心/流泪/你的/果,

创造/光明/你的/因。

⑨红烛/啊!

“莫问/收获,但问/耕耘。”

如何读出诗人情感的变化?

请大家再自由朗读,并尝试分别用一个词

来概括诗人在每节诗歌中咏叹红烛的不同情绪。

第一节

第二节

第三节

第四节

第五节

第六节

第七节

第八节

第九节

赞颂

困惑

了悟

激动

感伤

彻悟

慰藉

认同

肯定、期望

朗读诗歌

诗人情感的变化过程

四 扬 三 抑

第1节:赞叹红烛的“红”——扬

第2节:困惑于红烛的自焚——抑

第3-4节:振奋于红烛的创造能量—扬

第5-6节:追问红烛的伤心流泪——抑

第7节:欣喜于红烛的伟绩——扬

第8节:掂量灰心与创造的份量—抑

第9节:红烛精神的总结——扬

诗人面对红烛,心绪起伏,或惊叹赞美,或惊疑发问,或自求解答,诗情的流动形成起伏的波澜,诗篇的节奏抑扬顿挫,形象鲜明而又饱含哲理。

范读美听,吟咏诵读

三、细细研读

悟高尚情操

任务活动三 结合全诗分析,“红烛”象征着什么?

学习提示:首先找出诗中关于红烛的描写,概括出红烛的内在精神,然后结合诗歌,联系诗人的经历及写作背景具体分析红烛的象征意义。

红 烛

①红烛象征着献身祖国的精神。

红烛烧蜡成灰,为创造光明而彻底牺牲自我;

红烛伤心落泪,为创造光明而忍受被摧残的痛苦;

红烛以“莫问收获,但问耕耘”为信仰,唯愿为世人创造光明。

这些都象征献身祖国的爱国精神。

②红烛象征着诗人这个爱国者形象。

诗人赤诚地热爱祖国,热爱人民。

他欲拯救世人的灵魂,以结成快乐的果子,这表明诗人的创作一开始就有严肃的社会责任感。

红烛的形象是诗人光辉人格的写照。在诗中,红烛就是诗人,诗人就是红烛。

红 烛

任务活动四 深入品读,感悟赏析

1.这首诗共9节,运用了哪些修辞手法?请简要赏析。

(1)呼告 诗歌的每一节均以“红烛啊”的呼唤开头,形成了浓郁的抒情氛围,继之以自问、自悟、自励、自答、自勉,一步步展示执着追求的心迹,有很强的感染力。运用呼告,可以抒发强烈的思想感情,加强感染力,并引起读者强烈的情感共鸣。

(2)反复 第二节说“一误再误”,第三节又说“不误,不误”“一误再误”,错怪红烛的语气很强烈,又包含着自作聪明的意味;“不误,不误”用了反复手法,否定语气更加强烈。一反一正两种回答,相形之下,更强烈地表现了认识的根本转变,包含着对先前自作聪明的惭愧,由顿悟而对红烛产生了深为敬仰的感情。诗人彻悟了,光是要“烧”出来的,只有自我燃烧,只有无私奉献,才能放出光芒。这正是与利己主义哲学完全对立的一种新的人生观。

红 烛

任务活动四 深入品读,感悟赏析

1.这首诗共9节,运用了哪些修辞手法?请简要赏析。

(3)比喻第二节运用了比喻,诗人把蜡比作躯体,把火比作灵魂。第六节用残风比喻当时黑暗势力,干扰阻挠拯救祖国的行动,生动形象。

(4)拟人第五节运用了拟人,把“红烛”当作人来写,揭示了一种很矛盾的现象:“你心火发光之期,正是泪流开始之日。”诗人的注意力转到烛泪上面,矛盾的现象已经包含着疑问。这一节开头的呼唤,是同情的呼唤,是惊疑的呼唤。

(5)引用 诗人用李商隐的诗句“蜡炬成灰泪始干”作为引子,领导全篇。闻一多的“红烛”意象显然是继承了李商隐诗中的“蜡炬”意象,二者有着相似的品格:无私的奉献与牺牲。但同时,闻一多的“红烛”意象相对于李商隐的“蜡炬”意象又有着发展与创新:由于时代背景和诗人的创作心志不同,闻一多赋予了新的思想情感,即托红烛言牺牲自我的高尚品格,表达的是对理想信念无比忠贞的坚守和歌颂。引子具有提纲挈领的作用,让诗人的情感有了统摄,全诗正是以此为中心,同时也有情感即将展开的提示,起到了铺垫、烘托、暗示的作用。

《红烛》是诗人内心的真实剖白。诗人将自己比作红烛,更要用那微弱的光和热来照亮险恶的前途,去烧毁世人的迷梦,去捣破禁锢着人们灵魂的监狱,为人间培养出“慰藉的花儿”和“快乐的种子”。诗人通过红烛这一物象,表现了自己的赤诚之心和奉献精神,表达了自己对祖国前途的执着追求和献身祖国的抱负。

本诗主旨

托物言志

【链接高考——古诗鉴赏】

[请同学们课前认真阅读“特别知识清单(三)”,掌握读懂古诗的方法、步骤]

鉴赏诗歌的形象

形象――形象是诗歌中最基本,也是最关键的要素。诗歌形象是指诗人借以表达思想情感的具体可感的物象或画面,它可以是人,也可以是花、草、虫、鱼等景物。

形象

人(诗中塑造的人物形象或抒情主人公)

物(咏物诗或杂诗中的物象)

景(写景诗或杂诗中的景象)

把握形象的特征,分析寓于形象中的思想感情,理解形象的典型意义。

鉴赏诗歌中的事物形象

“咏物隐然只是咏怀,盖个中有我也。”

——清·刘熙载《艺概》

物象,即被作者人格化了的描写对象。诗人通过这种象征性的物象描写来曲折地表现他的品格节操、思想感情。此物是具有某种特定内涵的事物。作者塑造物象是为了言志、言情、言心声。

分析思路:提炼所写物象描写特征的词语,挖掘物象内在的品格、精神,抓物与志的“契合点”,就能明白作者意在何为,情为何端。

鉴赏诗歌的物象

咏物诗鉴赏方法

1.分析所咏之物的外在特征、环境特点、内在神韵、品格。

2.分析咏物诗的写作技巧(托物言志、寄情于物、借物喻人、拟人、比喻、烘托、比兴等)。

3.联系诗人自身经历和所处社会环境,揣摩诗人所托之情,所言之志。(诗人把自己的志向寄寓于所咏之物的突出特点之中,“志”就在物的特点与诗人的情和志的相通之处。)

2、答题步骤

(1)指出形象(物象)并概括物象的基本特征;

(2)结合诗句具体分析形象(结合表现手法);

(3)点出形象的意义(作者的情感、理想、追求、品性等)。

组织答案:

1、诗歌描写了一个( )的( )形象;

2、哪一句写了……,体现出( )特点;

3、运用( )手法或以( )自喻或托物言志,写出了作者的( )品质/志向,表达( )感情。

同学们,青年闻一多先生在面对红烛时的思考,道出的是自勉自励、不断向前的无畏精神,是甘于奉献的牺牲精神。这对我们青少年树立人生理想,培养人文情操具有指导意义。

“青春”不止意味着宏图大志、激情与梦想,还意味着使命与责任,意味着要有继往开来、承前启后的历史担当。而这不仅仅是一句口号,更是付诸实践的奉献。希望我们都能像红烛一样,燃烧自己照亮他人!

寻找诗中那个青春的“我”——紧扣时代使命,实现青春价值

青春,是五四时期,27岁的郭沫若立在地球边上,喊出毁灭旧时代、建立新中国的力的誓言;

青春,是工农革命蓬勃发展时,32岁的毛泽东在湘江边“谁主沉浮?”的思索和叩问;

青春,是大跃进时期,26岁的昌耀在俄日朵雪峰之侧对生命的歌颂和对理想的坚持;

青春,是……

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读