江西省九江市武宁县2023-2024学年高一上学期9月月考语文试题(原卷版+解析版)

文档属性

| 名称 | 江西省九江市武宁县2023-2024学年高一上学期9月月考语文试题(原卷版+解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 58.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-06 11:38:13 | ||

图片预览

文档简介

武宁县2023-2024学年高一上学期9月月考

语文

(时间:150分钟 分值:150分)

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(19分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

从根本上说,现实主义的本质与文艺创作的本质是一致的,那就是将创作的对象和接受的对象指向“人”。但这里的“人”绝非抽象之人,而是具有时代性、现实性的“人”。现实主义文艺创作的任务就在于,艺术地再现现实生活中人的物质生产和精神生产活动,呈现能够“直抵人心”的、具有鲜明现实或历史时代印记的生活。经典现实主义作家巴尔扎克、狄更斯、托尔斯泰、曹雪芹、鲁迅、老舍、曹禺的作品以及中国当代的《白鹿原》《平凡的世界》《尘埃落定》等作品都是如此。

“以人民为中心”的现实主义创作,其至高境界是创造史诗般的作品。古今中外彪炳千秋的现实主义文艺经典大多具有史诗气质。从广义上说,“史诗就是一个民族的‘传奇故事’”。黑格尔说过,每一个伟大的民族都有这样绝对原始的书,来表现全民族的原始精神。这就表明,史诗的含义与宏大历史叙事、民族叙事或国家叙事紧密相连。史诗也可以被视为一种严格遵循现实主义创作传统的文学风格和文学精神。

如果从现实来讲,处于伟大复兴征程之中的当下中国色彩斑斓、精彩纷呈,具有“史诗”气象的现实,有着文艺工作者“取之不尽、用之不竭”的写作源泉。从书写的对象到书写的情境与基础,中国文艺已经具备了“新史诗”创作的基本条件,书写“新史诗”的雄心和责任也正在传递给每一个有远见、有抱负的文艺工作者。

恪守历史与现实的客观性和真实性,是“新史诗”创作的基本内核,即尽可能地去还原历史原态和价值,去呈现将要变成历史的现实。在当下,以“不矫饰、不虚美、不隐恶”的现实主义精神观照描绘现实与历史,显得十分重要而紧迫,它直接关系到“史诗般”的现实能否得到准确的书写,“新史诗”能否真正经受时间的检验。

如果从更为远阔的境界上讲,以现实主义精神创造当代中国文艺的“新史诗”,重点关注的自然是具有当代性、地域性和民族性的中国现实,但也需要关注全球人类一般形态的现实生活,并给予其体验、审视和反思。这样,或许就会使这种书写既具中国视野与中国情感的专注性,又有聚焦人类命运共同体的多元性和广泛性,在最大广度、深度和力度上宣示中国文艺“新史诗”的民族风格和世界意义。

(摘编自王晖《以现实主义精神创造中国新史诗》)

材料二:

新时代文艺要讲好中国故事,写出“新史诗”,要融汇时代性与历史性。这要求新时代文艺创作在以下方面努力实现创新发展:第一,立足时代,扎根现实,展现中国故事的时代特征。新时代文艺应立于时代潮头,把握时代脉搏并倾听时代呼声,表现鲜活的时代精神,从而使中国故事打上不可磨灭的时代烙印,成为时代发展的号角。第二,洞悉历史,扎根传统,强化中国故事的历史底蕴。如果缺乏丰厚的历史积淀,文艺工作者就难以创作出杰出的作品。所以,新时代文艺要坚守中华文化立场,体现中华文化精神,从而使中国故事既具有时代的鲜活底蕴,又承续传统的文化血脉。第三,展望未来,放飞理想,彰显中国故事的前瞻性与理想性。对时代现实的审视、对历史传统的回顾,归根结底,都是为了未来的理想发展。因而,杰出的文艺作品总是与时代发展紧密相连,包含对未来愿景和理想前瞻的深沉思考。

新时代文艺要讲好中国故事,写出“新史诗”,也应拓展中国故事的空间范围,兼顾本土性与世界性。新时代文艺创作应努力做到以下几点:第一,立足本土,强化中国故事的地域特色。中国故事是在中国特定地理环境及地域空间发生的,反映的是中国特定地域的人事物象与社会生活,所以,新时代文艺要自觉强化其地域特色。第二,放眼全国,表达中国经验。新时代文艺应自觉为中华民族代言、为全国人民代言,自觉关注复杂多样的中国现实,肩负起时代赋予的文化使命。第三,胸怀全球,彰显中国故事的人类情怀。这要求新时代文艺向全世界、全人类开放,自觉树立人类命运共同体意识,自觉表现当今世界共通的人性人情、共同的发展困境与未来命运,促进世界人民的彼此理解与沟通。

(摘编自朱斌《讲好中国故事:新时代文艺的重要使命》)

材料三:

一部文艺作品,倘若能够同时符合思想标准(倾向性、真实性、情感性)、审美标准(形象塑造评价)、质量标准(符合规格、受众需求),达到“思想精深、艺术精湛、制作精良相统一”,就必定是一部优秀的文艺作品。但通常思想、艺术、制作质量这三者在一部作品中的体现是不平衡的,或者作品的思想性很强而艺术性、制作上偏薄弱一些,或者艺术性较高、制作质量较好但思想性稍显不足。同时,由于社会发展和时代变迁等,对同一部文艺作品的评判往往会存在差异,因此,思想标准、审美标准、质量标准三者之间的偏向也会不同。但总体而言,思想标准、审美标准、质量标准三者之间是密切联系、密不可分的。另外,需要说明的是,虽然可以从理论上指出思想标准、审美标准、质量标准的具体内涵和细化原则,但“优秀作品并不拘于一格、不形于一态、不定于一尊”,在具体衡量文艺作品高下优劣的过程中,不能死板教条地照搬和硬套。

(摘编自李昕揆《优秀文艺作品的评判标准》)

1. 下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A. 古今中外的现实主义文艺经典一定能和宏大历史叙事、民族叙事或国家叙事等紧密相连,具有民族史诗气质。

B. 以现实主义精神描绘现实与历史,有助于我们准确书写“史诗般”的现实,能使现实与历史经受时间的检验。

C. 材料二第二段中提出的三点要求,可以为材料一中的“如果从更为远阔的境界上讲”提供具体的方向和策略。

D. 材料三认为优秀的作品必须思想精深、艺术精湛、制作精良三者相统一,《平凡的世界》就体现了这种统一。

2. 根据材料一和材料二,下列说法不正确的一项是( )

A. 现实主义将创作的对象和接受的对象指向“人”,讲好中国故事的新时代文艺也必须关注与时代发展紧密相连的“人”。

B. 每一个有远见有抱负的中国当代文艺工作者,都应该在自己的文艺创作中融汇时代性与历史性,兼顾本土性与世界性。

C. 写好“中国故事”必须恪守历史与现实的客观性和真实性这一基本条件,尽可能还原历史原态和价值,呈现将要变成历史的现实。

D. 以现实主义精神来记录处于伟大复兴征程之中的中华民族的传奇故事,并创造中国“新史诗”,是新时代文艺创作的重要内容。

3. 下列说法中,可以作为论据来支撑材料二观点的一项是( )

A. 电影《红海行动》讲述中国海军突击队营救中国侨民的故事。

B. 文艺不能在市场经济大潮中迷失方向,不能在“以人民为中心”的问题上发生偏差,否则文艺就没有生命力。

C. 新时代文艺要讲好中国故事,必须自觉拓展深度和广度

D. 以讲好中国故事为明确追求的文艺新浪潮正蓬勃兴起,涌现出一批颇有影响力的优秀文艺作品。

4. 材料一在论证上有哪些特点?请简要说明。

5. 讲好当代中国故事“新史诗”应该具有哪些具体的思想标准和审美标准?请结合材料谈谈你的看法。

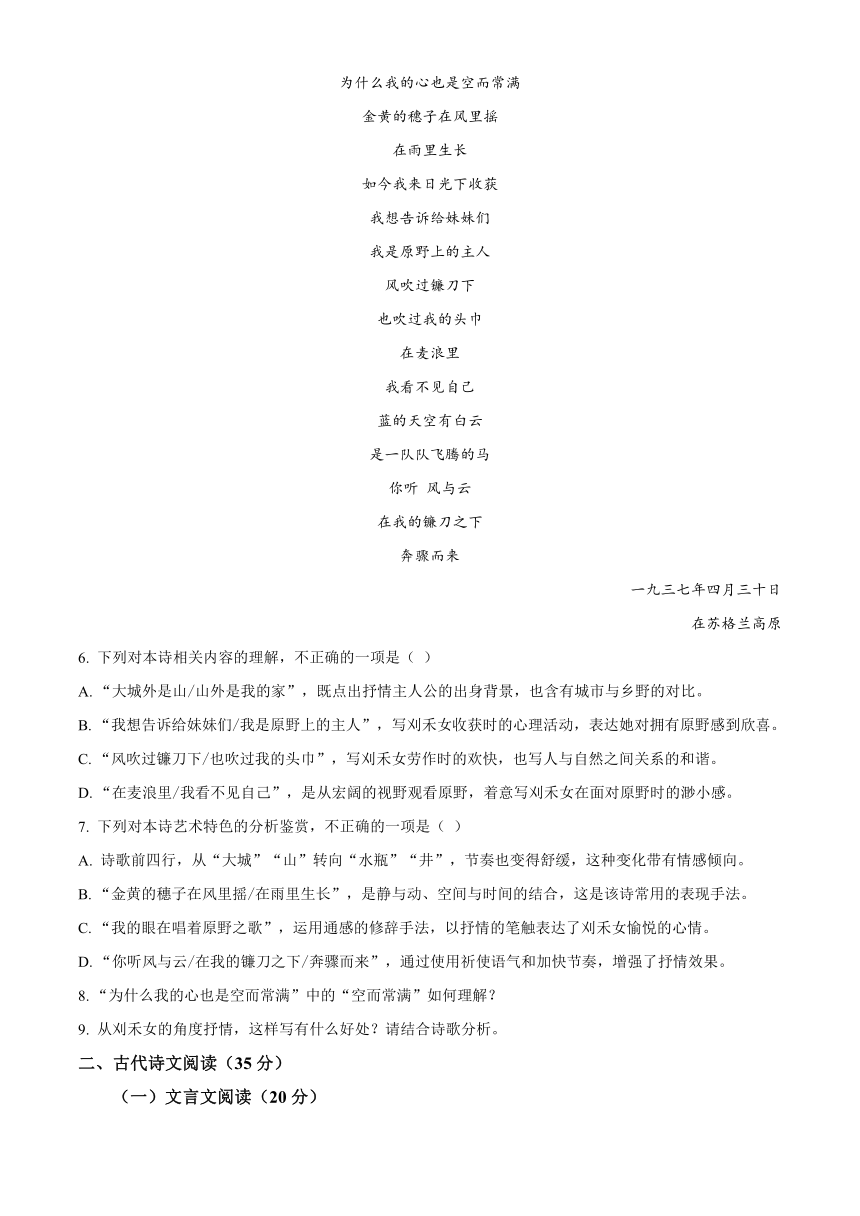

(二)现代文阅读Ⅱ(16分)

刈禾女之歌

(辛笛)

大城外是山

山外是我的家

我记起家中长案上的水瓶

我记起门下车水的深深的井

我的眼在唱着原野之歌

为什么我的心也是空而常满

金黄的穗子在风里摇

在雨里生长

如今我来日光下收获

我想告诉给妹妹们

我是原野上的主人

风吹过镰刀下

也吹过我的头巾

在麦浪里

我看不见自己

蓝的天空有白云

是一队队飞腾的马

你听 风与云

在我的镰刀之下

奔骤而来

一九三七年四月三十日

在苏格兰高原

6. 下列对本诗相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. “大城外是山/山外是我的家”,既点出抒情主人公的出身背景,也含有城市与乡野的对比。

B. “我想告诉给妹妹们/我是原野上的主人”,写刈禾女收获时的心理活动,表达她对拥有原野感到欣喜。

C. “风吹过镰刀下/也吹过我的头巾”,写刈禾女劳作时的欢快,也写人与自然之间关系的和谐。

D. “在麦浪里/我看不见自己”,是从宏阔的视野观看原野,着意写刈禾女在面对原野时的渺小感。

7. 下列对本诗艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. 诗歌前四行,从“大城”“山”转向“水瓶”“井”,节奏也变得舒缓,这种变化带有情感倾向。

B. “金黄的穗子在风里摇/在雨里生长”,是静与动、空间与时间的结合,这是该诗常用的表现手法。

C. “我的眼在唱着原野之歌”,运用通感的修辞手法,以抒情的笔触表达了刈禾女愉悦的心情。

D. “你听风与云/在我的镰刀之下/奔骤而来”,通过使用祈使语气和加快节奏,增强了抒情效果。

8. “为什么我的心也是空而常满”中的“空而常满”如何理解?

9. 从刈禾女的角度抒情,这样写有什么好处?请结合诗歌分析。

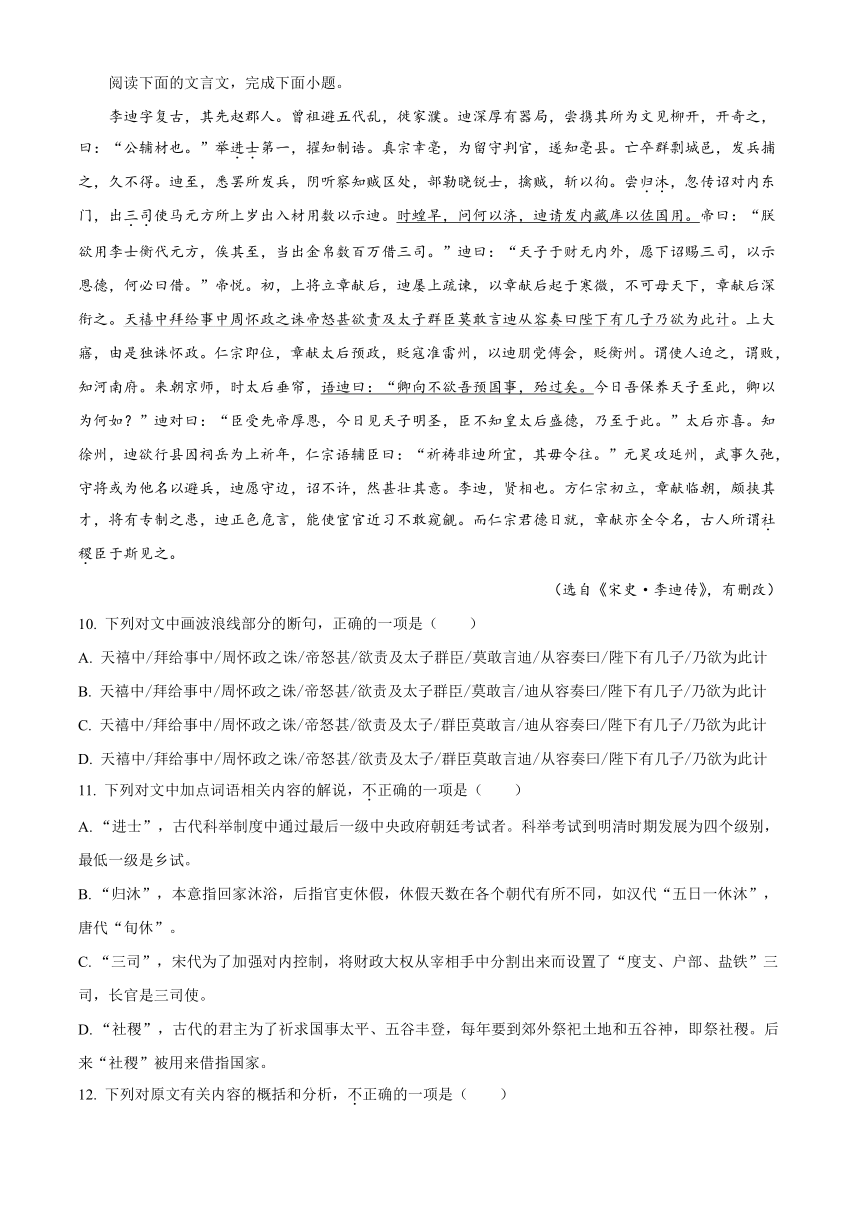

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(20分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

李迪字复古,其先赵郡人。曾祖避五代乱,徙家濮。迪深厚有器局,尝携其所为文见柳开,开奇之,曰:“公辅材也。”举进士第一,擢知制诰。真宗幸亳,为留守判官,遂知亳县。亡卒群剽城邑,发兵捕之,久不得。迪至,悉罢所发兵,阴听察知贼区处,部勒晓锐士,擒贼,斩以徇。尝归沐,忽传诏对内东门,出三司使马元方所上岁出入材用数以示迪。时蝗旱,问何以济,迪请发内藏库以佐国用。帝曰:“朕欲用李士衡代元方,俟其至,当出金帛数百万借三司。”迪曰:“天子于财无内外,愿下诏赐三司,以示恩德,何必曰借。”帝悦。初,上将立章献后,迪屡上疏谏,以章献后起于寒微,不可母天下,章献后深衔之。天禧中拜给事中周怀政之诛帝怒甚欲责及太子群臣莫敢言迪从容奏曰陛下有几子乃欲为此计。上大寤,由是独诛怀政。仁宗即位,章献太后预政,贬寇准雷州,以迪朋党傅会,贬衡州。谓使人迫之,谓败,知河南府。来朝京师,时太后垂帘,语迪曰:“卿向不欲吾预国事,殆过矣。今日吾保养天子至此,卿以为何如?”迪对曰:“臣受先帝厚恩,今日见天子明圣,臣不知皇太后盛德,乃至于此。”太后亦喜。知徐州,迪欲行县因祠岳为上祈年,仁宗语辅臣曰:“祈祷非迪所宜,其毋令往。”元昊攻延州,武事久弛,守将或为他名以避兵,迪愿守边,诏不许,然甚壮其意。李迪,贤相也。方仁宗初立,章献临朝,颇挟其才,将有专制之患,迪正色危言,能使宦官近习不敢窥觎。而仁宗君德日就,章献亦全令名,古人所谓社稷臣于斯见之。

(选自《宋史·李迪传》,有删改)

10. 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A. 天禧中/拜给事中/周怀政之诛/帝怒甚/欲责及太子群臣/莫敢言迪/从容奏曰/陛下有几子/乃欲为此计

B. 天禧中/拜给事中/周怀政之诛/帝怒甚/欲责及太子群臣/莫敢言/迪从容奏曰/陛下有几子/乃欲为此计

C. 天禧中/拜给事中/周怀政之诛/帝怒甚/欲责及太子/群臣莫敢言/迪从容奏曰/陛下有几子/乃欲为此计

D. 天禧中/拜给事中/周怀政之诛/帝怒甚/欲责及太子/群臣莫敢言迪/从容奏曰/陛下有几子/乃欲为此计

11. 下列对文中加点词语相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. “进士”,古代科举制度中通过最后一级中央政府朝廷考试者。科举考试到明清时期发展为四个级别,最低一级是乡试。

B. “归沐”,本意指回家沐浴,后指官吏休假,休假天数在各个朝代有所不同,如汉代“五日一休沐”,唐代“旬休”。

C. “三司”,宋代为了加强对内控制,将财政大权从宰相手中分割出来而设置了“度支、户部、盐铁”三司,长官是三司使。

D. “社稷”,古代的君主为了祈求国事太平、五谷丰登,每年要到郊外祭祀土地和五谷神,即祭社稷。后来“社稷”被用来借指国家。

12. 下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A. 李迪才华出众,受人赏识。柳开对他写的文章很是赞赏,认为他能堪大任,后来李迪参加科举考试,果然高中,走上仕途,颇有建树。

B. 李迪富有谋略,亲力亲为。就任亳州知县后,他暗中打听察访,然后部署精锐士兵,最终擒获一群洗劫城邑逃兵,斩首示众。

C. 李迪为人正直,敢于进谏。李迪屡次上疏劝谏,不同意册立章献为皇后;因为这件事,他立即遭到了章献皇后的打击报复,贬官衡州。

D. 李迪胆量非凡,富有豪气。元昊攻打延州时,不少守将用其他名义来躲避战争,李迪却主动要求戍守边疆,仁宗皇帝没答应。

13. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)时蝗旱,问何以济,迪请发内藏库以佐国用。

(2)语迪曰:“卿向不欲吾预国事,殆过矣。”

14. “社稷臣”,谓关系国家安危之重臣。文末李迪为什么被称为“社稷臣”?请简要说明。

(二)古代诗歌阅读(9分)

阅读下面这首宋词,完成下面小题。

沁园春·灵山齐庵赋,时筑偃湖[注]未成

辛弃疾

叠嶂西驰,万马回旋,众山欲东。正惊湍直下,跳珠倒溅;小桥横截,缺月初弓。老合投闲,天教多事,检校长身十万松。吾庐小,在龙蛇影外,风雨声中。

争先见面重重,看爽气朝来三数峰。似谢家子弟,衣冠磊落;相如庭户,车骑雍容。我觉其间,雄深雅健,如对文章太史公。新堤路,问偃湖何日,烟水濛濛?

【注】偃湖:新筑之湖,时未竣工。

15. 下列对本词的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 本词开篇即气势不凡。连续使用了“叠嶂”“万马”“众山”多个意象,动景与静景相结合,先声夺人。

B. “老合投闲”三句,语言诙谐,略带自嘲:如今人去,当过闲散生活,老天却让我来检校“长松大军”。

C. “新堤路”一句以问作结,表达词人期待偃湖早日落成的心理,希望在此山间,更添烟水蒙蒙的新景致。

D. 在上阕写山之“形”的基础上,下阕写山之“神”,以古代人事传山水之神的这种写意笔法,别具一格。

16. 词人认为灵山“雄深雅健”,词中重点表现了灵山风景“雄”与“雅”的特点,请结合全词加以分析。

(三)名篇名句默写(6分)

17. 补写出下列句子中空缺部分。

(1)《沁园春·长沙》中,面对大千世界,词人发出慨叹,表现词人的雄心壮志的句子是:____________,________________,________________?

(2)《沁园春·长沙》中,词人旧地重游,引发对往昔生活的回忆的句子是:________________,________________。

(3)《沁园春·长沙》中,以设问结尾,巧妙回答“谁主沉浮”的句子是:___________,________________,________________?

三、语言文字运用(20分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

无论什么季节的雨,我都喜欢。

夏天的雨有夏天的性格,热烈而又粗犷。有时一点预告也没有,豆粒般的雨点随着雷声就打了下来。可这时的雨也并不怕,因为你浑身的毛孔都热得张开了嘴,巴望着那清凉的甘露。经过几场夏雨的浇灌,一切都毫不掩饰地敞开了,花朵怒放着,杂草争先恐后地疯长着,蝉与蛙叫得更响了,远处的蝉声, ① ,一起奏起了夏天的交响曲。

当田野染上一层金黄,各种各样的果实摇着铃铛的时候,秋天来了。这时候,雨不大出门,田野上几乎总是金黄的太阳。忽然,在一个夜晚,有谁敲响了窗玻璃,那是雨,是使人静谧、使人怀想、使人动情的秋雨啊!天空是暗的,但雨却闪着光;田野是静的,但雨在倾诉着。顿时,你会产生一脉悠远的情思。终于,人们在劳累了一个秋季后, ② !这沉静的秋雨与夏日的脾性完全不同,变得端庄而温柔,它绵绵密密,笼罩在田野上,飘洒在小路上,送来自然的馨香,抚平纷乱的心绪。

18. 文中使用了哪些修辞手法( )

A. 拟人、比喻、夸张 B. 排比、夸张、反复

C. 拟人、比喻、反复 D. 排比、拟人、对偶

19. 文中画波浪线的句子可改成,“忽然,在一个夜晚,秋雨打在了窗玻璃上,它使人静谧,使人怀想,使人动情。”从语意上看二者基本相同,但原文表达效果更好,为什么?

20. 请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。

21. 下面文段有四处语言表达的问题,请指出有问题句子的序号并作修改,使语言表达准确流畅。

①少数民族文化是中华文化不可分割的重要组成部分。②我国文化宝库中的诗词、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说中,③有反映少数民族生产生活的大量作品。④《诗经》是各民族民歌的总汇,《楚辞》中相当一部分是记录或整理的少数民族民歌,⑤元曲的繁荣有着少数民族多方面的贡献。⑥少数民族用自己的语言文字,为祖国文化宝库贡献了灿烂的瑰宝。⑦藏族的《格萨尔》、蒙古族的《江格尔》、柯尔克孜族的《玛纳斯》被并称为中国少数民族的“三大英雄史诗”,⑧填补了中国文学史。⑨在提升中西文化交流方面,少数民族文化发挥了重要作用。

22. 仿照下面的示例,利用所给材料围绕“友谊”话题,续写三句话,要求内容贴切,句式与所给示例相同。

友谊如绿叶,我们互相依偎,创造出一棵棵庇荫的大树。

材料:

彩绸 油彩 水滴

剪裁 调色 凝结

汇聚 缝制 描绘

美妙的景色 潺潺的溪流 绚丽的衣衫

四、写作(60分)

23. 阅读下面文字,根据要求写作。

人的一生只有一次青春,但每个人的青春色彩各异。当下,社会上流行着各种标记青年群体的“标签”:爱国青年、热血青年、丧系青年、佛系青年……

作为新时代青年,你有怎样的体验和思考?请围绕材料内容写一篇文章。

要求:自选角度,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

武宁县2023-2024学年高一上学期9月月考

语文 答案解析

(时间:150分钟 分值:150分)

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(19分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

从根本上说,现实主义的本质与文艺创作的本质是一致的,那就是将创作的对象和接受的对象指向“人”。但这里的“人”绝非抽象之人,而是具有时代性、现实性的“人”。现实主义文艺创作的任务就在于,艺术地再现现实生活中人的物质生产和精神生产活动,呈现能够“直抵人心”的、具有鲜明现实或历史时代印记的生活。经典现实主义作家巴尔扎克、狄更斯、托尔斯泰、曹雪芹、鲁迅、老舍、曹禺的作品以及中国当代的《白鹿原》《平凡的世界》《尘埃落定》等作品都是如此。

“以人民为中心”的现实主义创作,其至高境界是创造史诗般的作品。古今中外彪炳千秋的现实主义文艺经典大多具有史诗气质。从广义上说,“史诗就是一个民族的‘传奇故事’”。黑格尔说过,每一个伟大的民族都有这样绝对原始的书,来表现全民族的原始精神。这就表明,史诗的含义与宏大历史叙事、民族叙事或国家叙事紧密相连。史诗也可以被视为一种严格遵循现实主义创作传统的文学风格和文学精神。

如果从现实来讲,处于伟大复兴征程之中的当下中国色彩斑斓、精彩纷呈,具有“史诗”气象的现实,有着文艺工作者“取之不尽、用之不竭”的写作源泉。从书写的对象到书写的情境与基础,中国文艺已经具备了“新史诗”创作的基本条件,书写“新史诗”的雄心和责任也正在传递给每一个有远见、有抱负的文艺工作者。

恪守历史与现实的客观性和真实性,是“新史诗”创作的基本内核,即尽可能地去还原历史原态和价值,去呈现将要变成历史的现实。在当下,以“不矫饰、不虚美、不隐恶”的现实主义精神观照描绘现实与历史,显得十分重要而紧迫,它直接关系到“史诗般”的现实能否得到准确的书写,“新史诗”能否真正经受时间的检验。

如果从更为远阔的境界上讲,以现实主义精神创造当代中国文艺的“新史诗”,重点关注的自然是具有当代性、地域性和民族性的中国现实,但也需要关注全球人类一般形态的现实生活,并给予其体验、审视和反思。这样,或许就会使这种书写既具中国视野与中国情感的专注性,又有聚焦人类命运共同体的多元性和广泛性,在最大广度、深度和力度上宣示中国文艺“新史诗”的民族风格和世界意义。

(摘编自王晖《以现实主义精神创造中国新史诗》)

材料二:

新时代文艺要讲好中国故事,写出“新史诗”,要融汇时代性与历史性。这要求新时代文艺创作在以下方面努力实现创新发展:第一,立足时代,扎根现实,展现中国故事的时代特征。新时代文艺应立于时代潮头,把握时代脉搏并倾听时代呼声,表现鲜活的时代精神,从而使中国故事打上不可磨灭的时代烙印,成为时代发展的号角。第二,洞悉历史,扎根传统,强化中国故事的历史底蕴。如果缺乏丰厚的历史积淀,文艺工作者就难以创作出杰出的作品。所以,新时代文艺要坚守中华文化立场,体现中华文化精神,从而使中国故事既具有时代的鲜活底蕴,又承续传统的文化血脉。第三,展望未来,放飞理想,彰显中国故事的前瞻性与理想性。对时代现实的审视、对历史传统的回顾,归根结底,都是为了未来的理想发展。因而,杰出的文艺作品总是与时代发展紧密相连,包含对未来愿景和理想前瞻的深沉思考。

新时代文艺要讲好中国故事,写出“新史诗”,也应拓展中国故事的空间范围,兼顾本土性与世界性。新时代文艺创作应努力做到以下几点:第一,立足本土,强化中国故事的地域特色。中国故事是在中国特定地理环境及地域空间发生的,反映的是中国特定地域的人事物象与社会生活,所以,新时代文艺要自觉强化其地域特色。第二,放眼全国,表达中国经验。新时代文艺应自觉为中华民族代言、为全国人民代言,自觉关注复杂多样的中国现实,肩负起时代赋予的文化使命。第三,胸怀全球,彰显中国故事的人类情怀。这要求新时代文艺向全世界、全人类开放,自觉树立人类命运共同体意识,自觉表现当今世界共通的人性人情、共同的发展困境与未来命运,促进世界人民的彼此理解与沟通。

(摘编自朱斌《讲好中国故事:新时代文艺的重要使命》)

材料三:

一部文艺作品,倘若能够同时符合思想标准(倾向性、真实性、情感性)、审美标准(形象塑造评价)、质量标准(符合规格、受众需求),达到“思想精深、艺术精湛、制作精良相统一”,就必定是一部优秀的文艺作品。但通常思想、艺术、制作质量这三者在一部作品中的体现是不平衡的,或者作品的思想性很强而艺术性、制作上偏薄弱一些,或者艺术性较高、制作质量较好但思想性稍显不足。同时,由于社会发展和时代变迁等,对同一部文艺作品的评判往往会存在差异,因此,思想标准、审美标准、质量标准三者之间的偏向也会不同。但总体而言,思想标准、审美标准、质量标准三者之间是密切联系、密不可分的。另外,需要说明的是,虽然可以从理论上指出思想标准、审美标准、质量标准的具体内涵和细化原则,但“优秀作品并不拘于一格、不形于一态、不定于一尊”,在具体衡量文艺作品高下优劣的过程中,不能死板教条地照搬和硬套。

(摘编自李昕揆《优秀文艺作品的评判标准》)

1. 下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A. 古今中外的现实主义文艺经典一定能和宏大历史叙事、民族叙事或国家叙事等紧密相连,具有民族史诗气质。

B. 以现实主义精神描绘现实与历史,有助于我们准确书写“史诗般”的现实,能使现实与历史经受时间的检验。

C. 材料二第二段中提出的三点要求,可以为材料一中的“如果从更为远阔的境界上讲”提供具体的方向和策略。

D. 材料三认为优秀的作品必须思想精深、艺术精湛、制作精良三者相统一,《平凡的世界》就体现了这种统一。

2. 根据材料一和材料二,下列说法不正确的一项是( )

A. 现实主义将创作的对象和接受的对象指向“人”,讲好中国故事的新时代文艺也必须关注与时代发展紧密相连的“人”。

B. 每一个有远见有抱负的中国当代文艺工作者,都应该在自己的文艺创作中融汇时代性与历史性,兼顾本土性与世界性。

C. 写好“中国故事”必须恪守历史与现实的客观性和真实性这一基本条件,尽可能还原历史原态和价值,呈现将要变成历史的现实。

D. 以现实主义精神来记录处于伟大复兴征程之中的中华民族的传奇故事,并创造中国“新史诗”,是新时代文艺创作的重要内容。

3. 下列说法中,可以作为论据来支撑材料二观点的一项是( )

A. 电影《红海行动》讲述中国海军突击队营救中国侨民的故事。

B. 文艺不能在市场经济大潮中迷失方向,不能在“以人民为中心”问题上发生偏差,否则文艺就没有生命力。

C. 新时代文艺要讲好中国故事,必须自觉拓展深度和广度。

D. 以讲好中国故事为明确追求的文艺新浪潮正蓬勃兴起,涌现出一批颇有影响力的优秀文艺作品。

4. 材料一在论证上有哪些特点?请简要说明。

5. 讲好当代中国故事的“新史诗”应该具有哪些具体的思想标准和审美标准?请结合材料谈谈你的看法。

【答案】1. C 2. C 3. A

4. ①以“以现实主义精神创造中国‘新史诗’”为论证前提,强调“以人民为中心”进行创作。

②从“现实”和“更为远阔的境界”两个角度展开论证,条理清晰。

③材料整体论证结构为总分结构,前两段总体阐述,后面分别从“如果从现实来讲”和“如果从更为远阔的境界上讲”两个方面展开论证。

④运用了举例论证、引用论证等论证方法,如第一段结尾列举许多作品,第二段中引用黑格尔的话等。

5. (1)思想标准:①要始终坚持“以人民为中心”的倾向性。②要真实记录当代中国发生的变化和历史。③要敢于为民族和人民代言,表达对这个时代和人类命运的真情实感。

(2)审美标准:塑造出一系列反映这个时代的具有时代性、现实性的典型人物。

【解析】

【1题详解】

本题考查学生理解和分析文章内容的能力。

A.“具有民族史诗气质”说法绝对,材料一说的是“大多具有史诗气质”,并不意味着所有现实主义文艺经典就必然具有史诗气质。

B.“能使现实与历史经受时间的检验”错误,材料一说的是能使“新史诗”经受时间的检验。

D.“优秀的作品必须……相统一”错误,材料三只是认为达到三者相统一的作品必定是一部优秀的文艺作品,同时也认可有些作品在某些方面的倾向性和不平衡,原文中的“优秀作品并不拘于一格、不形于一态、不定于一尊”也体现了这一点。

故选C。

【2题详解】

本题考查学生理解和分析文章内容的能力。

C.材料一说的是“恪守历史与现实的客观性和真实性,是‘新史诗’创作的基本内核”,“基本内核”和“基本条件”概念不同。

故选C。

【3题详解】

本题考查学生论点、论据、论证方法的能力。

材料二由两个分论点组成,分别是“要融汇时代性与历史性”“应拓展中国故事的空间范围,兼顾本土性与世界性”。

A.《红海行动》这部电影凸显了爱国情怀,具有鲜明的本土性。同时,它又具有突出的世界性,反映了世界问题。这个论据可以论证材料二中的第二个论点。

B.阐释的是文艺要“以人民为中心”,不能证明两个论点中的任何一个。

C.这个论据强调论证的深度和广度,和材料二中的两个论点都没有关系。

D.只阐述了一种现象,不能用来证明两个论点中的任何一个。

故选A。

【4题详解】

本题考查学生论点、论据、论证方法的能力。

①材料一的标题《以现实主义精神创造中国新史诗》,材料一的论证前提是“以现实主义精神创造中国‘新史诗’”,“从根本上说,现实主义的本质与文艺创作的本质是一致的,那就是将创作的对象和接受的对象指向‘人’。”“‘以人民为中心’的现实主义创作”强调“以人民为中心”进行创作。

②材料一中的“如果从现实来讲”和“如果从更为远阔的境界上讲”,表明材料是从“现实”和“更为远阔的境界”两个角度展开论证,条理清晰。

③从论证结构来看,“现实主义文艺创作的任务就在于,艺术地再现现实生活中人的物质生产和精神生产活动,呈现能够“直抵人心”的、具有鲜明现实或历史时代印记的生活。”“‘以人民为中心’的现实主义创作,其至高境界是创造史诗般的作品。”这两段是总论,“如果从现实来讲”和“如果从更为远阔的境界上讲”后面两个并列的角度属于分论,整体是总分结构。

④从论证方法来看,第一段“经典现实主义作家巴尔扎克、狄更斯、托尔斯泰、曹雪芹、鲁迅、老舍、曹禺的作品以及中国当代的《白鹿原》《平凡的世界》《尘埃落定》等作品都是如此”列举许多作品,运用了举例论证。第二段中引用黑格尔“每一个伟大的民族都有这样绝对原始的书,来表现全民族的原始精神”的话,运用了引用论证。

【5题详解】

本题考查学生筛选并整合文中信息,探究文本问题并提出见解的能力。

(1)材料三明确指出“一部文艺作品,倘若能够同时符合思想标准(倾向性、真实性、情感性)”思想标准包含倾向性、真实性、情感性三个方面。

①材料一重点强调创作要有“以人民为中心”的倾向性:“从根本上说,现实主义的本质与文艺创作的本质是一致的,那就是将创作的对象和接受的对象指向‘人’”“‘以人民为中心’的现实主义创作,其至高境界是创造史诗般的作品”。

②材料一第一段提到现实主义文艺创作要“具有鲜明现实或历史时代印记的生活”,在材料一和材料二中有大量文字阐释中国当代发生的巨大变化,这就决定“新史诗”应该真实记录今天这个“色彩斑斓、精彩纷呈”的时代并恪守历史的客观性。

③材料一第一段中的“直抵人心”说明现实主义创作一定要用真情打动人,最后一段中的“重点关注的自然是具有当代性、地域性和民族性民族风格和世界意义”说明现实主义创作既要关注中国现实,还要关注全球人类现实生活。材料二第二段中的“为中华民族代言、为全国人民代言”说明创作就是真情的抒发。

(2)审美标准侧重形象塑造,结合材料一第一段提到的“但这里的‘人’绝非抽象之人,而是具有时代性、现实性的‘人’”,可以看出“新史诗”要塑造出这个时代的代表性人物。

(二)现代文阅读Ⅱ(16分)

刈禾女之歌

(辛笛)

大城外是山

山外是我的家

我记起家中长案上的水瓶

我记起门下车水的深深的井

我的眼在唱着原野之歌

为什么我的心也是空而常满

金黄的穗子在风里摇

在雨里生长

如今我来日光下收获

我想告诉给妹妹们

我是原野上的主人

风吹过镰刀下

也吹过我的头巾

在麦浪里

我看不见自己

蓝的天空有白云

是一队队飞腾的马

你听 风与云

在我的镰刀之下

奔骤而来

一九三七年四月三十日

在苏格兰高原

6. 下列对本诗相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. “大城外是山/山外是我的家”,既点出抒情主人公的出身背景,也含有城市与乡野的对比。

B. “我想告诉给妹妹们/我是原野上的主人”,写刈禾女收获时的心理活动,表达她对拥有原野感到欣喜。

C. “风吹过镰刀下/也吹过我的头巾”,写刈禾女劳作时的欢快,也写人与自然之间关系的和谐。

D. “在麦浪里/我看不见自己”,是从宏阔的视野观看原野,着意写刈禾女在面对原野时的渺小感。

7. 下列对本诗艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. 诗歌前四行,从“大城”“山”转向“水瓶”“井”,节奏也变得舒缓,这种变化带有情感倾向。

B. “金黄的穗子在风里摇/在雨里生长”,是静与动、空间与时间的结合,这是该诗常用的表现手法。

C. “我的眼在唱着原野之歌”,运用通感的修辞手法,以抒情的笔触表达了刈禾女愉悦的心情。

D. “你听风与云/在我的镰刀之下/奔骤而来”,通过使用祈使语气和加快节奏,增强了抒情效果。

8. “为什么我的心也是空而常满”中的“空而常满”如何理解?

9. 从刈禾女的角度抒情,这样写有什么好处?请结合诗歌分析。

【答案】6. D 7. B

8. ①“水瓶”和“井”室而常满,刘禾女的内心也空而常满;②“空而常满'指十分充盈,感到满足:③具有思辨性和哲理性。

9. ①可直陈内心,并将眼前所见与个人记忆结合起来,让禾女的形象更为丰满;②通过刈禾女情绪的起伏变化,形成内在的韵律感;③充分调动个人感宫,多角度呈现人与原野的关系;④从“我”的角度抒情,“我”既指刈禾女,部分地方也可指诗人,增加了诗歌的层次感。

【解析】

【6题详解】

本题主要考查鉴赏诗歌的内容的能力。

D项,“着意写刈禾女在面对原野时的渺小感”错误。“在麦浪里,我看不见自己”把诗人对人类故乡那种翘首远望之状和内心渴望之情,含蓄而传神地暗示了出来。然而,由于种种复杂缘由,他对此只能心向往而无法身赴之。面对现状,内心空虚惆怅,神往故乡。

故选D。

【7题详解】

本题考查鉴赏诗歌的艺术特色的能力。

B项,“是静与动”错误。“金黄的穗子在风里摇/在雨里生长”这句抓住“摇”“生长”来描写金黄的穗子,都是从动态的角度来写的,所以,并不是静与动结合。

故选B。

【8题详解】

本题考查赏析诗歌的语言和情感的能力。

该题主要从炼字的角度分析,要分别理解“空”“满”的内涵。

结合“金黄的穗子在风里摇”“在雨里生长”“如今我来日光下收获”等分析,“空”主要指主人公等待收获时的着急和空虚感,抒发自己积蕴已久的对生机勃发的自然宇宙之热烈渴望。

结合“风与云”“在我的镰刀之下”“奔骤而来”等分析,“满”指对在斧头镰刀指挥下,勤奋收获的满足和愉悦。

【9题详解】

本题考查分析文本的叙述人称的能力。

该题要结合文本内容判断使用的人称,然后根据不同人称的好处分析答题。

《刈禾女之歌》中,以“我”为主要的叙述人称,即第一人称。第一人称写作的好处是:方便人物的主观的心理的描写,代入感强烈,易于抒情,缩短了读者与作者间的距离。阅读时,不仅作者就是“我”,连读者也变成了小说的“我”。

结合“我的家”“我记起”“我的眼”“我来日光下收获”“我看不见自己”等分析,让我们将镜头拉近刈禾女,写的都是“我”眼中事,心中事,可充分展现“我”的内心世界,更具真实感。

运用各诗节主导情绪的跌宕起伏来调动读者的情绪以激发读者的想象力,诱导读者以实景为圆点朝着不同的方向辐射自己的情绪。第一人称的好处是诗歌情境显得与读者的距离缩小了。

【点睛】诗歌鉴赏的选择题,综合考核诗歌的形象、语言、表达技巧和文章的思想内容,每一个选项都是一个考点,几乎涵盖诗歌的所有内容,注意结合全诗进行分析,注意:错误的地方一般有意象的含义不对,手法不准确,手法的解说和艺术效果的分析不对,语言方面主要是风格不正确,内容一般为曲解诗意或只答表层含义,或故意拔高等,一般都存在明显的错误。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(20分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

李迪字复古,其先赵郡人。曾祖避五代乱,徙家濮。迪深厚有器局,尝携其所为文见柳开,开奇之,曰:“公辅材也。”举进士第一,擢知制诰。真宗幸亳,为留守判官,遂知亳县。亡卒群剽城邑,发兵捕之,久不得。迪至,悉罢所发兵,阴听察知贼区处,部勒晓锐士,擒贼,斩以徇。尝归沐,忽传诏对内东门,出三司使马元方所上岁出入材用数以示迪。时蝗旱,问何以济,迪请发内藏库以佐国用。帝曰:“朕欲用李士衡代元方,俟其至,当出金帛数百万借三司。”迪曰:“天子于财无内外,愿下诏赐三司,以示恩德,何必曰借。”帝悦。初,上将立章献后,迪屡上疏谏,以章献后起于寒微,不可母天下,章献后深衔之。天禧中拜给事中周怀政之诛帝怒甚欲责及太子群臣莫敢言迪从容奏曰陛下有几子乃欲为此计。上大寤,由是独诛怀政。仁宗即位,章献太后预政,贬寇准雷州,以迪朋党傅会,贬衡州。谓使人迫之,谓败,知河南府。来朝京师,时太后垂帘,语迪曰:“卿向不欲吾预国事,殆过矣。今日吾保养天子至此,卿以为何如?”迪对曰:“臣受先帝厚恩,今日见天子明圣,臣不知皇太后盛德,乃至于此。”太后亦喜。知徐州,迪欲行县因祠岳为上祈年,仁宗语辅臣曰:“祈祷非迪所宜,其毋令往。”元昊攻延州,武事久弛,守将或为他名以避兵,迪愿守边,诏不许,然甚壮其意。李迪,贤相也。方仁宗初立,章献临朝,颇挟其才,将有专制之患,迪正色危言,能使宦官近习不敢窥觎。而仁宗君德日就,章献亦全令名,古人所谓社稷臣于斯见之。

(选自《宋史·李迪传》,有删改)

10. 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A. 天禧中/拜给事中/周怀政之诛/帝怒甚/欲责及太子群臣/莫敢言迪/从容奏曰/陛下有几子/乃欲为此计

B. 天禧中/拜给事中/周怀政之诛/帝怒甚/欲责及太子群臣/莫敢言/迪从容奏曰/陛下有几子/乃欲为此计

C. 天禧中/拜给事中/周怀政之诛/帝怒甚/欲责及太子/群臣莫敢言/迪从容奏曰/陛下有几子/乃欲为此计

D. 天禧中/拜给事中/周怀政之诛/帝怒甚/欲责及太子/群臣莫敢言迪/从容奏曰/陛下有几子/乃欲为此计

11. 下列对文中加点词语相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. “进士”,古代科举制度中通过最后一级中央政府朝廷考试者。科举考试到明清时期发展为四个级别,最低一级是乡试。

B. “归沐”,本意指回家沐浴,后指官吏休假,休假天数在各个朝代有所不同,如汉代“五日一休沐”,唐代“旬休”。

C. “三司”,宋代为了加强对内控制,将财政大权从宰相手中分割出来而设置了“度支、户部、盐铁”三司,长官是三司使。

D. “社稷”,古代的君主为了祈求国事太平、五谷丰登,每年要到郊外祭祀土地和五谷神,即祭社稷。后来“社稷”被用来借指国家。

12. 下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A. 李迪才华出众,受人赏识。柳开对他写的文章很是赞赏,认为他能堪大任,后来李迪参加科举考试,果然高中,走上仕途,颇有建树。

B. 李迪富有谋略,亲力亲为。就任亳州知县后,他暗中打听察访,然后部署精锐士兵,最终擒获一群洗劫城邑的逃兵,斩首示众。

C. 李迪为人正直,敢于进谏。李迪屡次上疏劝谏,不同意册立章献为皇后;因为这件事,他立即遭到了章献皇后的打击报复,贬官衡州。

D. 李迪胆量非凡,富有豪气。元昊攻打延州时,不少守将用其他名义来躲避战争,李迪却主动要求戍守边疆,仁宗皇帝没答应。

13. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)时蝗旱,问何以济,迪请发内藏库以佐国用。

(2)语迪曰:“卿向不欲吾预国事,殆过矣。”

14. “社稷臣”,谓关系国家安危之重臣。文末李迪为什么被称为“社稷臣”?请简要说明。

【答案】10. C 11. A 12. C

13. (1)当时发生蝗灾旱灾,(皇上)问李迪如何渡过难关,李迪请求打开内府藏库来资助国家的支出费用。

(2)(章献太后)对李迪说:“你先前不想让我参与国家政事,大概是你错了。”

14. ①章献太后想要专制,李迪义正词严,使宦官亲近而又不敢有非分之想;②使章献太后最终保全了好名声,仁宗皇帝的声德一天天树立起来。

【解析】

【10题详解】

本题考查学生文言断句的能力。

句意:天禧年间,李迪任给事中。周怀政之诛,皇帝非常生气,想责怪到太子,群臣没有人敢说话。李迪从容上奏说:“陛下有几个皇子,竟然要出这个策略。”

“欲责及太子”,“太子”作为宾语其后应该断开,“群臣”是下一句的主语,其前应该断开。故排除AB;

“迪从容奏曰”“迪”是指李迪,作为下一句的主语,其前应该断开,排除D。

故选C

【11题详解】

本题考查学生文化常识的能力。

A.“最低一级是乡试”错误,应该是“院试”。

故选A。

【12题详解】

本题考查学生分析文章内容的能力。

C.“因为这件事,他立即遭到了章献皇后的打击报复”错误。不是“立即”,是“仁宗即位,章献太后预政”之后。原文“仁宗即位,章献太后预政,贬寇准雷州,以迪朋党傅会,贬衡州。丁谓使人迫之,谓败,知河南府”。

故选C。

【13题详解】

本题考查学生翻译文言句子能力。

(1)“蝗旱”名词动用,发生蝗灾旱灾;“济”,渡过难关;“何以”,凭借什么;“发”,打开。

(2)省略句,补足主语,(章献太后)告诉李迪说。“向”,先前;“预”,参与;“殆”,大概。

【14题详解】

本题考查学生分析文章内容的能力。

根据原文“仁宗即位,章献太后预政,贬寇准雷州,以迪朋党傅会,贬衡州。丁谓使人迫之,谓败,知河南府”,句意为:仁宗即位后,章献太后干预政事,贬寇准到雷州,因为李迪朋党傅会,贬到衡州。丁谓派人胁迫他,没有成功,李迪知河南府。可将李迪为国家做的贡献总结为:章献太后想要专制,李迪义正词严,使宦官亲近而又不敢有非分之想。

根据原文“而仁宗君德日就,章献亦全令名,古人所谓社稷臣于斯见之”,句意为:等仁宗皇帝的声德一天天竖起,章献也保全了好的名声,古人所说的社稷臣在这里就看到了。可将李迪的贡献概括为,章献太后最终保全了好的名声,仁宗皇帝的声德一天天树立起来。

参考译文:

李迪字复古,他的祖先是赵郡人。曾祖父躲避五代战乱,迁徙家到濮。李迪深厚有器量学识,曾经携带自己写的文章去见柳开,柳开很赏识,说:“先生有辅才。”后来参加科举考试举进士第一,被升做知制诰。真宗驾临亳,李迪是留守判官,于是就任亳州知县。一群逃兵洗劫城邑,政府发兵搜捕,很久没有抓到。李迪到了之后,全部让所发的士兵休息,暗中察访流寇的去处,部署晓谕精锐士卒,一举擒获流贼,斩首后徇游示众。曾经回家沐浴,忽然传诏对内于东门,拿出三司使马元方所上岁出入材用数给李迪看。当时正值连年蝗灾旱灾,问李迪如何度过难关,李迪请求打开内府藏库来帮助国家,这样赋敛宽裕,老百姓就不会过于劳苦了。皇帝说:“朕想让李士衡替代马元方,等他到,应当拿出金帛数百万借给三司。”李迪说:“天子在财物上没有内外之分,希望下诏赐给三司,来表示陛下的恩德,何必说借。”皇帝很高兴。起初,皇上将立章献为皇后,李迪屡次上疏劝谏,因章献起于寒微,不可母仪天下,章献深深地痛恨他。天禧年间,李迪任给事中。周怀政之诛,皇帝非常生气,想责怪到太子,群臣没有人敢说话。李迪从容上奏说:“陛下有几个皇子,竟然要出这个策略。”皇上恍然大寤,因此只诛杀了周怀政。仁宗即位后,章献太后干预政事,贬寇准到雷州,因为李迪朋党傅会,贬到衡州。丁谓派人胁迫他,没有成功,李迪知河南府。来朝京师,当时太后垂帘,(章献太后)告诉李迪说:“你先前不想让我参与国家政事,(从现在看)大概是你错了!现在我保养天子到这里,你以为怎么样?”李迪回答说:“我受先帝深厚恩德,现在见到天子明圣,我不知皇太后盛德,竟然不知道到这种地步。”太后也高兴.李迪任徐州知州,想行县因祠岳为皇上祈年,仁宗对辅臣说:“祈祷不是李迪所应当做的,还是让他不要去做。”元昊攻打延州,军事长久松弛,守将有的因为有其他名义赖躲避战争,李迪愿意戍守边疆,(仁宗皇帝)下诏不批准,但却觉得他内心很有豪气。李迪是贤相.当仁宗初立,章献临朝称制,很挟仗自己的才能,将有专制之隐患,李迪义正词严,能使宦官近习而不敢有非分之想,等仁宗皇帝的声德一天天竖起,章献也保全了好的名声,古人所说的社稷臣在这里就看到了。

(二)古代诗歌阅读(9分)

阅读下面这首宋词,完成下面小题。

沁园春·灵山齐庵赋,时筑偃湖[注]未成

辛弃疾

叠嶂西驰,万马回旋,众山欲东。正惊湍直下,跳珠倒溅;小桥横截,缺月初弓。老合投闲,天教多事,检校长身十万松。吾庐小,在龙蛇影外,风雨声中。

争先见面重重,看爽气朝来三数峰。似谢家子弟,衣冠磊落;相如庭户,车骑雍容。我觉其间,雄深雅健,如对文章太史公。新堤路,问偃湖何日,烟水濛濛?

【注】偃湖:新筑之湖,时未竣工。

15. 下列对本词的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 本词开篇即气势不凡。连续使用了“叠嶂”“万马”“众山”多个意象,动景与静景相结合,先声夺人。

B. “老合投闲”三句,语言诙谐,略带自嘲:如今人去,当过闲散生活,老天却让我来检校“长松大军”。

C. “新堤路”一句以问作结,表达词人期待偃湖早日落成的心理,希望在此山间,更添烟水蒙蒙的新景致。

D. 在上阕写山之“形”的基础上,下阕写山之“神”,以古代人事传山水之神的这种写意笔法,别具一格。

16. 词人认为灵山“雄深雅健”,词中重点表现了灵山风景“雄”与“雅”的特点,请结合全词加以分析。

【答案】15. A 16. 本词用太史公文章“雄深雅健”的风格总括灵山特点。①上片重点写“雄”:千峰万壑,如骏马奔腾;飞瀑直泻,如明珠倒溅;长松茂林,如万军列阵。画面壮阔,气势雄伟。②下片重点写“雅”:用谢家子弟“衣冠磊落”、司马相如“车骑雍容”,写出灵山的优雅意态和雍容气度。

【解析】

【15题详解】

本题考查学生对诗歌的综合理解和赏析能力。

A.“动景与静景相结合”错误,开篇三句“叠嶂西驰,万马回旋,众山欲东”是说“重峦叠嶂向西奔驰,像千万匹马回旋一般,这许多的山要掉头向东而去”,“群山”是静止不动的,此处没有写“动景”,“动景静景结合”一说错误。

故选A。

16题详解】

本题考查学生赏析景物特点的能力。

词下片说“我觉其问,雄深雅健,如对文章太史公”,这是用太史公文章“雄深雅健”的风格来总结灵山的特点。

从词中来看,词上片写景由远至近,由大至小,如写山似奔马,千峰万壑,如骏马奔腾;飞瀑直泻而下,倒溅起晶莹的水珠,如万斛明珠弹跳反射;长得高峻的松树,多么像英勇善战,所向无敌的战士。这些景物写得龙腾虎跃,生气勃勃,实是词人永不衰息的斗争性格的写照,即他词所说青山与我“情与貌,略相似”也,可以说上片中主要体现“雄”。

下片一反上片写山之“形”而转写山之“神”,连用三个立意新颖、构思别致的比喻“似谢家子弟,衣冠磊落;相如庭户,车骑雍容。我觉其问,雄深雅健,如对文章太史公”,这是说那爽气的山峰,不就像芝兰玉树般的东晋谢家子弟吗?再看那座巍峨壮观的大山,苍松掩映,奇石峥嵘,它那高贵亮丽的仪态,不就像司马相如赴临邛时那种车骑相随、华贵雍容的气派么!词人惊叹:大自然的美是掬之不尽的,置身于这千峰竞秀的大地,仿佛觉得此中给人的是雄浑、深厚、高雅、刚健等诸种美的感受,好像在读一篇篇太史公的好文章,给人以丰富的精神享受。下阕中所用典故,如谢家子弟“衣冠磊落”、司马相如“车骑雍容”,这些都写出优雅意态和雍容气度。

(三)名篇名句默写(6分)

17. 补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《沁园春·长沙》中,面对大千世界,词人发出慨叹,表现词人的雄心壮志的句子是:____________,________________,________________?

(2)《沁园春·长沙》中,词人旧地重游,引发对往昔生活的回忆的句子是:________________,________________。

(3)《沁园春·长沙》中,以设问结尾,巧妙回答“谁主沉浮”的句子是:___________,________________,________________?

【答案】 ①. 怅寥廓 ②. 问苍茫大地 ③. 谁主沉浮 ④. 携来百侣曾游 ⑤. 忆往昔峥嵘岁月稠 ⑥. 曾记否 ⑦. 到中流击水 ⑧. 浪遏飞舟

【解析】

【详解】本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。

注意重点字的写法,“寥”“廓”“携”“侣”“峥”“嵘”“稠”“遏”。

三、语言文字运用(20分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

无论什么季节的雨,我都喜欢。

夏天的雨有夏天的性格,热烈而又粗犷。有时一点预告也没有,豆粒般的雨点随着雷声就打了下来。可这时的雨也并不怕,因为你浑身的毛孔都热得张开了嘴,巴望着那清凉的甘露。经过几场夏雨的浇灌,一切都毫不掩饰地敞开了,花朵怒放着,杂草争先恐后地疯长着,蝉与蛙叫得更响了,远处的蝉声, ① ,一起奏起了夏天的交响曲。

当田野染上一层金黄,各种各样的果实摇着铃铛的时候,秋天来了。这时候,雨不大出门,田野上几乎总是金黄的太阳。忽然,在一个夜晚,有谁敲响了窗玻璃,那是雨,是使人静谧、使人怀想、使人动情的秋雨啊!天空是暗的,但雨却闪着光;田野是静的,但雨在倾诉着。顿时,你会产生一脉悠远的情思。终于,人们在劳累了一个秋季后, ② !这沉静的秋雨与夏日的脾性完全不同,变得端庄而温柔,它绵绵密密,笼罩在田野上,飘洒在小路上,送来自然的馨香,抚平纷乱的心绪。

18. 文中使用了哪些修辞手法( )

A. 拟人、比喻、夸张 B. 排比、夸张、反复

C. 拟人、比喻、反复 D. 排比、拟人、对偶

19. 文中画波浪线的句子可改成,“忽然,在一个夜晚,秋雨打在了窗玻璃上,它使人静谧,使人怀想,使人动情。”从语意上看二者基本相同,但原文表达效果更好,为什么?

20. 请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。

【答案】18. A 19. ①原文运用了拟人的修辞手法,将秋雨拟人化,更加形象生动;②原文的句式表达感情更充沛,尤其是感叹句的运用,表达了对秋雨到来的强烈的欣喜之情,更能感染人。

20. ①近处的蛙声②迎来了沉静的秋雨。

【解析】

【详解】1.本题考查学生正确运用修辞手法能力。

“杂草争先恐后地疯长着”中“争先恐后”一词运用拟人的修辞手法模拟人的情态突出杂草生长得快,生命力强;“豆粒般的雨点”中用豆粒儿比喻雨点,运用比喻的修辞手法突出雨下得大;“撕裂天空的闪电”运用了夸张的修辞手法,突出闪电的状态,衬托雨下得大;“使人静谧、使人怀想、使人动情”运用了排比的修辞手法。另外,文中并没有使用反复、对偶的修辞手法,排除BCD。

故选A。

2.本题考查学生赏析句子表达效果的能力。

首先,对比原文画波浪线的句子和修改后的句子,寻找表达的不同点,然后分析二者在修辞、句式、用词等方面的不同,分析出表达效果的不同。

此处画波浪线的句子中“有谁敲响了窗玻璃,那是雨,是使人静谧、使人怀想、使人动情的秋雨啊!”运用了拟人的修辞手法,且为感叹句,不仅生动,抒情意味也更浓。修改后“它使人静谧,使人怀想,使人动情”虽然使用了排比的修辞手法,句式整齐,但没有了拟人的修辞,没有了感叹,句子变得平实普通,由此即可分析出原句表达效果上的优势。

3.本题考查学生语言表达连贯和情境补写的能力。

①处,根据横线前的“蝉与蛙叫得更响了,远处的蝉声”可知,剧中有了“蝉声”,横线处应填“蛙声”;依据“远处的蝉声”的句式,此处应填“近处的蛙声”。

②处,横线句前后都围绕“雨”来谈,由横线后的“这沉静的秋雨”可知,此处应填“沉静的秋雨”,依据横线前“终于,人们在劳累了一个秋季后”和横线后“它绵绵密密,……送来自然的馨香,抚平纷乱的心绪”可知,雨给劳累的人们带来馨香与慰藉,表明劳累的人们渴望和欢迎秋雨,此处可填“迎来了沉静的秋雨”。

21. 下面文段有四处语言表达的问题,请指出有问题句子的序号并作修改,使语言表达准确流畅。

①少数民族文化是中华文化不可分割的重要组成部分。②我国文化宝库中的诗词、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说中,③有反映少数民族生产生活的大量作品。④《诗经》是各民族民歌的总汇,《楚辞》中相当一部分是记录或整理的少数民族民歌,⑤元曲的繁荣有着少数民族多方面的贡献。⑥少数民族用自己的语言文字,为祖国文化宝库贡献了灿烂的瑰宝。⑦藏族的《格萨尔》、蒙古族的《江格尔》、柯尔克孜族的《玛纳斯》被并称为中国少数民族的“三大英雄史诗”,⑧填补了中国文学史。⑨在提升中西文化交流方面,少数民族文化发挥了重要作用。

【答案】②将“诗词”改为“《诗经》”或者删除;③将“大量”放在“反映”前;⑧“文学史”后面加“的空白”;⑨将“提升”改为“促进”。

【解析】

【分析】

【详解】本题考查学生辨析并修改病句的能力。

②不合逻辑,“诗词”包括后面的“唐诗”“宋词”,不能并列,将“诗词”删除或者改为“《诗经》”。

③语序不当,应将“大量”提到“反映”前。

⑧成分残缺,“填补了”缺少宾语中心语,后面加“的空白”。

⑨搭配不当,“提升”与“交流”不搭配,应将“提升”改为“促进”。

22. 仿照下面的示例,利用所给材料围绕“友谊”话题,续写三句话,要求内容贴切,句式与所给示例相同。

友谊如绿叶,我们互相依偎,创造出一棵棵庇荫的大树。

材料:

彩绸 油彩 水滴

剪裁 调色 凝结

汇聚 缝制 描绘

美妙的景色 潺潺的溪流 绚丽的衣衫

【答案】友谊如彩绸,我们共同剪裁,缝制成一件件绚丽的衣衫。友谊如油彩,我们共同调色,描绘出一片片美妙的景色。友谊如水滴,我们共同凝结,汇聚成一条条潺潺的溪流。

【解析】

【详解】本题考查的是句式的仿写能力。仿写有嵌入式仿系、续写式仿写,命题式仿写和开放式仿写。无论是哪种都注意一个原则,即“形似”“意谐”。形似,即仿写的句子要与例句在结构、修辞方式及句式上相似。为此,要对例句的结构运用的修辞方法,句式进行分析,弄清例句的“骨架”,外形,这样才能进行仿写。意谐,即仿写的句子要与例句在思路、感情,、语意上谐调,因此,要认真分析例句的思路,理解例句的语意,把握例句在一定的语境中所表达的感情,特别要注意例句中的隐含信息,弄清题目中没有明确提出的要求。本题要注意句式:友谊——如——我们。注意材料中所题干的关键词的合理运用,在运用的时候要注意语言的逻辑严密性。

四、写作(60分)

23. 阅读下面文字,根据要求写作。

人的一生只有一次青春,但每个人的青春色彩各异。当下,社会上流行着各种标记青年群体的“标签”:爱国青年、热血青年、丧系青年、佛系青年……

作为新时代青年,你有怎样的体验和思考?请围绕材料内容写一篇文章。

要求:自选角度,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

【答案】略

【解析】

【分析】

【详解】本题考查学生材料作文的写作能力。

从材料来看,主要对青春进行了阐述,先指出青春只有一次并且色彩各异,然后指出各种青春的标签,不同的人对青春的理解是不一样的,不同人的青春有着不同的“标签”。“爱国青年、热血青年、丧系青年、佛系青年”都是青春的痕迹,青春是闪亮的岁月,对所有的事物充满好奇,对未来充满抱负,如泉涌般的求知欲,支持着我们不断的吸收各种知识。在这个过程中,有成功的喜悦,也有失败时的彷徨与无助。我们在青春时期肆意追求梦想,梦想不曾走远,我们的奋斗,我们的拼搏,我们与现实的抗争,不会结束,会有结果。

当然,这些“标签”里,我们要有一个褒贬是非,如对“爱国青年”“热血青年”是一种肯定,而对“丧系青年”“佛系青年”则应该揭示其根源,指出其问题。

【立意】1.做新时代的有为青年;

2.理想不可灭,勇气不可失;

3.青年要立志做大事;

4.把青春奋斗融入时代主题;

5.生逢其时,重任在肩;

6.负责的青春不迷茫;

7.青春需要不懈的奋斗。

语文

(时间:150分钟 分值:150分)

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(19分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

从根本上说,现实主义的本质与文艺创作的本质是一致的,那就是将创作的对象和接受的对象指向“人”。但这里的“人”绝非抽象之人,而是具有时代性、现实性的“人”。现实主义文艺创作的任务就在于,艺术地再现现实生活中人的物质生产和精神生产活动,呈现能够“直抵人心”的、具有鲜明现实或历史时代印记的生活。经典现实主义作家巴尔扎克、狄更斯、托尔斯泰、曹雪芹、鲁迅、老舍、曹禺的作品以及中国当代的《白鹿原》《平凡的世界》《尘埃落定》等作品都是如此。

“以人民为中心”的现实主义创作,其至高境界是创造史诗般的作品。古今中外彪炳千秋的现实主义文艺经典大多具有史诗气质。从广义上说,“史诗就是一个民族的‘传奇故事’”。黑格尔说过,每一个伟大的民族都有这样绝对原始的书,来表现全民族的原始精神。这就表明,史诗的含义与宏大历史叙事、民族叙事或国家叙事紧密相连。史诗也可以被视为一种严格遵循现实主义创作传统的文学风格和文学精神。

如果从现实来讲,处于伟大复兴征程之中的当下中国色彩斑斓、精彩纷呈,具有“史诗”气象的现实,有着文艺工作者“取之不尽、用之不竭”的写作源泉。从书写的对象到书写的情境与基础,中国文艺已经具备了“新史诗”创作的基本条件,书写“新史诗”的雄心和责任也正在传递给每一个有远见、有抱负的文艺工作者。

恪守历史与现实的客观性和真实性,是“新史诗”创作的基本内核,即尽可能地去还原历史原态和价值,去呈现将要变成历史的现实。在当下,以“不矫饰、不虚美、不隐恶”的现实主义精神观照描绘现实与历史,显得十分重要而紧迫,它直接关系到“史诗般”的现实能否得到准确的书写,“新史诗”能否真正经受时间的检验。

如果从更为远阔的境界上讲,以现实主义精神创造当代中国文艺的“新史诗”,重点关注的自然是具有当代性、地域性和民族性的中国现实,但也需要关注全球人类一般形态的现实生活,并给予其体验、审视和反思。这样,或许就会使这种书写既具中国视野与中国情感的专注性,又有聚焦人类命运共同体的多元性和广泛性,在最大广度、深度和力度上宣示中国文艺“新史诗”的民族风格和世界意义。

(摘编自王晖《以现实主义精神创造中国新史诗》)

材料二:

新时代文艺要讲好中国故事,写出“新史诗”,要融汇时代性与历史性。这要求新时代文艺创作在以下方面努力实现创新发展:第一,立足时代,扎根现实,展现中国故事的时代特征。新时代文艺应立于时代潮头,把握时代脉搏并倾听时代呼声,表现鲜活的时代精神,从而使中国故事打上不可磨灭的时代烙印,成为时代发展的号角。第二,洞悉历史,扎根传统,强化中国故事的历史底蕴。如果缺乏丰厚的历史积淀,文艺工作者就难以创作出杰出的作品。所以,新时代文艺要坚守中华文化立场,体现中华文化精神,从而使中国故事既具有时代的鲜活底蕴,又承续传统的文化血脉。第三,展望未来,放飞理想,彰显中国故事的前瞻性与理想性。对时代现实的审视、对历史传统的回顾,归根结底,都是为了未来的理想发展。因而,杰出的文艺作品总是与时代发展紧密相连,包含对未来愿景和理想前瞻的深沉思考。

新时代文艺要讲好中国故事,写出“新史诗”,也应拓展中国故事的空间范围,兼顾本土性与世界性。新时代文艺创作应努力做到以下几点:第一,立足本土,强化中国故事的地域特色。中国故事是在中国特定地理环境及地域空间发生的,反映的是中国特定地域的人事物象与社会生活,所以,新时代文艺要自觉强化其地域特色。第二,放眼全国,表达中国经验。新时代文艺应自觉为中华民族代言、为全国人民代言,自觉关注复杂多样的中国现实,肩负起时代赋予的文化使命。第三,胸怀全球,彰显中国故事的人类情怀。这要求新时代文艺向全世界、全人类开放,自觉树立人类命运共同体意识,自觉表现当今世界共通的人性人情、共同的发展困境与未来命运,促进世界人民的彼此理解与沟通。

(摘编自朱斌《讲好中国故事:新时代文艺的重要使命》)

材料三:

一部文艺作品,倘若能够同时符合思想标准(倾向性、真实性、情感性)、审美标准(形象塑造评价)、质量标准(符合规格、受众需求),达到“思想精深、艺术精湛、制作精良相统一”,就必定是一部优秀的文艺作品。但通常思想、艺术、制作质量这三者在一部作品中的体现是不平衡的,或者作品的思想性很强而艺术性、制作上偏薄弱一些,或者艺术性较高、制作质量较好但思想性稍显不足。同时,由于社会发展和时代变迁等,对同一部文艺作品的评判往往会存在差异,因此,思想标准、审美标准、质量标准三者之间的偏向也会不同。但总体而言,思想标准、审美标准、质量标准三者之间是密切联系、密不可分的。另外,需要说明的是,虽然可以从理论上指出思想标准、审美标准、质量标准的具体内涵和细化原则,但“优秀作品并不拘于一格、不形于一态、不定于一尊”,在具体衡量文艺作品高下优劣的过程中,不能死板教条地照搬和硬套。

(摘编自李昕揆《优秀文艺作品的评判标准》)

1. 下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A. 古今中外的现实主义文艺经典一定能和宏大历史叙事、民族叙事或国家叙事等紧密相连,具有民族史诗气质。

B. 以现实主义精神描绘现实与历史,有助于我们准确书写“史诗般”的现实,能使现实与历史经受时间的检验。

C. 材料二第二段中提出的三点要求,可以为材料一中的“如果从更为远阔的境界上讲”提供具体的方向和策略。

D. 材料三认为优秀的作品必须思想精深、艺术精湛、制作精良三者相统一,《平凡的世界》就体现了这种统一。

2. 根据材料一和材料二,下列说法不正确的一项是( )

A. 现实主义将创作的对象和接受的对象指向“人”,讲好中国故事的新时代文艺也必须关注与时代发展紧密相连的“人”。

B. 每一个有远见有抱负的中国当代文艺工作者,都应该在自己的文艺创作中融汇时代性与历史性,兼顾本土性与世界性。

C. 写好“中国故事”必须恪守历史与现实的客观性和真实性这一基本条件,尽可能还原历史原态和价值,呈现将要变成历史的现实。

D. 以现实主义精神来记录处于伟大复兴征程之中的中华民族的传奇故事,并创造中国“新史诗”,是新时代文艺创作的重要内容。

3. 下列说法中,可以作为论据来支撑材料二观点的一项是( )

A. 电影《红海行动》讲述中国海军突击队营救中国侨民的故事。

B. 文艺不能在市场经济大潮中迷失方向,不能在“以人民为中心”的问题上发生偏差,否则文艺就没有生命力。

C. 新时代文艺要讲好中国故事,必须自觉拓展深度和广度

D. 以讲好中国故事为明确追求的文艺新浪潮正蓬勃兴起,涌现出一批颇有影响力的优秀文艺作品。

4. 材料一在论证上有哪些特点?请简要说明。

5. 讲好当代中国故事“新史诗”应该具有哪些具体的思想标准和审美标准?请结合材料谈谈你的看法。

(二)现代文阅读Ⅱ(16分)

刈禾女之歌

(辛笛)

大城外是山

山外是我的家

我记起家中长案上的水瓶

我记起门下车水的深深的井

我的眼在唱着原野之歌

为什么我的心也是空而常满

金黄的穗子在风里摇

在雨里生长

如今我来日光下收获

我想告诉给妹妹们

我是原野上的主人

风吹过镰刀下

也吹过我的头巾

在麦浪里

我看不见自己

蓝的天空有白云

是一队队飞腾的马

你听 风与云

在我的镰刀之下

奔骤而来

一九三七年四月三十日

在苏格兰高原

6. 下列对本诗相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. “大城外是山/山外是我的家”,既点出抒情主人公的出身背景,也含有城市与乡野的对比。

B. “我想告诉给妹妹们/我是原野上的主人”,写刈禾女收获时的心理活动,表达她对拥有原野感到欣喜。

C. “风吹过镰刀下/也吹过我的头巾”,写刈禾女劳作时的欢快,也写人与自然之间关系的和谐。

D. “在麦浪里/我看不见自己”,是从宏阔的视野观看原野,着意写刈禾女在面对原野时的渺小感。

7. 下列对本诗艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. 诗歌前四行,从“大城”“山”转向“水瓶”“井”,节奏也变得舒缓,这种变化带有情感倾向。

B. “金黄的穗子在风里摇/在雨里生长”,是静与动、空间与时间的结合,这是该诗常用的表现手法。

C. “我的眼在唱着原野之歌”,运用通感的修辞手法,以抒情的笔触表达了刈禾女愉悦的心情。

D. “你听风与云/在我的镰刀之下/奔骤而来”,通过使用祈使语气和加快节奏,增强了抒情效果。

8. “为什么我的心也是空而常满”中的“空而常满”如何理解?

9. 从刈禾女的角度抒情,这样写有什么好处?请结合诗歌分析。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(20分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

李迪字复古,其先赵郡人。曾祖避五代乱,徙家濮。迪深厚有器局,尝携其所为文见柳开,开奇之,曰:“公辅材也。”举进士第一,擢知制诰。真宗幸亳,为留守判官,遂知亳县。亡卒群剽城邑,发兵捕之,久不得。迪至,悉罢所发兵,阴听察知贼区处,部勒晓锐士,擒贼,斩以徇。尝归沐,忽传诏对内东门,出三司使马元方所上岁出入材用数以示迪。时蝗旱,问何以济,迪请发内藏库以佐国用。帝曰:“朕欲用李士衡代元方,俟其至,当出金帛数百万借三司。”迪曰:“天子于财无内外,愿下诏赐三司,以示恩德,何必曰借。”帝悦。初,上将立章献后,迪屡上疏谏,以章献后起于寒微,不可母天下,章献后深衔之。天禧中拜给事中周怀政之诛帝怒甚欲责及太子群臣莫敢言迪从容奏曰陛下有几子乃欲为此计。上大寤,由是独诛怀政。仁宗即位,章献太后预政,贬寇准雷州,以迪朋党傅会,贬衡州。谓使人迫之,谓败,知河南府。来朝京师,时太后垂帘,语迪曰:“卿向不欲吾预国事,殆过矣。今日吾保养天子至此,卿以为何如?”迪对曰:“臣受先帝厚恩,今日见天子明圣,臣不知皇太后盛德,乃至于此。”太后亦喜。知徐州,迪欲行县因祠岳为上祈年,仁宗语辅臣曰:“祈祷非迪所宜,其毋令往。”元昊攻延州,武事久弛,守将或为他名以避兵,迪愿守边,诏不许,然甚壮其意。李迪,贤相也。方仁宗初立,章献临朝,颇挟其才,将有专制之患,迪正色危言,能使宦官近习不敢窥觎。而仁宗君德日就,章献亦全令名,古人所谓社稷臣于斯见之。

(选自《宋史·李迪传》,有删改)

10. 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A. 天禧中/拜给事中/周怀政之诛/帝怒甚/欲责及太子群臣/莫敢言迪/从容奏曰/陛下有几子/乃欲为此计

B. 天禧中/拜给事中/周怀政之诛/帝怒甚/欲责及太子群臣/莫敢言/迪从容奏曰/陛下有几子/乃欲为此计

C. 天禧中/拜给事中/周怀政之诛/帝怒甚/欲责及太子/群臣莫敢言/迪从容奏曰/陛下有几子/乃欲为此计

D. 天禧中/拜给事中/周怀政之诛/帝怒甚/欲责及太子/群臣莫敢言迪/从容奏曰/陛下有几子/乃欲为此计

11. 下列对文中加点词语相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. “进士”,古代科举制度中通过最后一级中央政府朝廷考试者。科举考试到明清时期发展为四个级别,最低一级是乡试。

B. “归沐”,本意指回家沐浴,后指官吏休假,休假天数在各个朝代有所不同,如汉代“五日一休沐”,唐代“旬休”。

C. “三司”,宋代为了加强对内控制,将财政大权从宰相手中分割出来而设置了“度支、户部、盐铁”三司,长官是三司使。

D. “社稷”,古代的君主为了祈求国事太平、五谷丰登,每年要到郊外祭祀土地和五谷神,即祭社稷。后来“社稷”被用来借指国家。

12. 下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A. 李迪才华出众,受人赏识。柳开对他写的文章很是赞赏,认为他能堪大任,后来李迪参加科举考试,果然高中,走上仕途,颇有建树。

B. 李迪富有谋略,亲力亲为。就任亳州知县后,他暗中打听察访,然后部署精锐士兵,最终擒获一群洗劫城邑逃兵,斩首示众。

C. 李迪为人正直,敢于进谏。李迪屡次上疏劝谏,不同意册立章献为皇后;因为这件事,他立即遭到了章献皇后的打击报复,贬官衡州。

D. 李迪胆量非凡,富有豪气。元昊攻打延州时,不少守将用其他名义来躲避战争,李迪却主动要求戍守边疆,仁宗皇帝没答应。

13. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)时蝗旱,问何以济,迪请发内藏库以佐国用。

(2)语迪曰:“卿向不欲吾预国事,殆过矣。”

14. “社稷臣”,谓关系国家安危之重臣。文末李迪为什么被称为“社稷臣”?请简要说明。

(二)古代诗歌阅读(9分)

阅读下面这首宋词,完成下面小题。

沁园春·灵山齐庵赋,时筑偃湖[注]未成

辛弃疾

叠嶂西驰,万马回旋,众山欲东。正惊湍直下,跳珠倒溅;小桥横截,缺月初弓。老合投闲,天教多事,检校长身十万松。吾庐小,在龙蛇影外,风雨声中。

争先见面重重,看爽气朝来三数峰。似谢家子弟,衣冠磊落;相如庭户,车骑雍容。我觉其间,雄深雅健,如对文章太史公。新堤路,问偃湖何日,烟水濛濛?

【注】偃湖:新筑之湖,时未竣工。

15. 下列对本词的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 本词开篇即气势不凡。连续使用了“叠嶂”“万马”“众山”多个意象,动景与静景相结合,先声夺人。

B. “老合投闲”三句,语言诙谐,略带自嘲:如今人去,当过闲散生活,老天却让我来检校“长松大军”。

C. “新堤路”一句以问作结,表达词人期待偃湖早日落成的心理,希望在此山间,更添烟水蒙蒙的新景致。

D. 在上阕写山之“形”的基础上,下阕写山之“神”,以古代人事传山水之神的这种写意笔法,别具一格。

16. 词人认为灵山“雄深雅健”,词中重点表现了灵山风景“雄”与“雅”的特点,请结合全词加以分析。

(三)名篇名句默写(6分)

17. 补写出下列句子中空缺部分。

(1)《沁园春·长沙》中,面对大千世界,词人发出慨叹,表现词人的雄心壮志的句子是:____________,________________,________________?

(2)《沁园春·长沙》中,词人旧地重游,引发对往昔生活的回忆的句子是:________________,________________。

(3)《沁园春·长沙》中,以设问结尾,巧妙回答“谁主沉浮”的句子是:___________,________________,________________?

三、语言文字运用(20分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

无论什么季节的雨,我都喜欢。

夏天的雨有夏天的性格,热烈而又粗犷。有时一点预告也没有,豆粒般的雨点随着雷声就打了下来。可这时的雨也并不怕,因为你浑身的毛孔都热得张开了嘴,巴望着那清凉的甘露。经过几场夏雨的浇灌,一切都毫不掩饰地敞开了,花朵怒放着,杂草争先恐后地疯长着,蝉与蛙叫得更响了,远处的蝉声, ① ,一起奏起了夏天的交响曲。

当田野染上一层金黄,各种各样的果实摇着铃铛的时候,秋天来了。这时候,雨不大出门,田野上几乎总是金黄的太阳。忽然,在一个夜晚,有谁敲响了窗玻璃,那是雨,是使人静谧、使人怀想、使人动情的秋雨啊!天空是暗的,但雨却闪着光;田野是静的,但雨在倾诉着。顿时,你会产生一脉悠远的情思。终于,人们在劳累了一个秋季后, ② !这沉静的秋雨与夏日的脾性完全不同,变得端庄而温柔,它绵绵密密,笼罩在田野上,飘洒在小路上,送来自然的馨香,抚平纷乱的心绪。

18. 文中使用了哪些修辞手法( )

A. 拟人、比喻、夸张 B. 排比、夸张、反复

C. 拟人、比喻、反复 D. 排比、拟人、对偶

19. 文中画波浪线的句子可改成,“忽然,在一个夜晚,秋雨打在了窗玻璃上,它使人静谧,使人怀想,使人动情。”从语意上看二者基本相同,但原文表达效果更好,为什么?

20. 请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。

21. 下面文段有四处语言表达的问题,请指出有问题句子的序号并作修改,使语言表达准确流畅。

①少数民族文化是中华文化不可分割的重要组成部分。②我国文化宝库中的诗词、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说中,③有反映少数民族生产生活的大量作品。④《诗经》是各民族民歌的总汇,《楚辞》中相当一部分是记录或整理的少数民族民歌,⑤元曲的繁荣有着少数民族多方面的贡献。⑥少数民族用自己的语言文字,为祖国文化宝库贡献了灿烂的瑰宝。⑦藏族的《格萨尔》、蒙古族的《江格尔》、柯尔克孜族的《玛纳斯》被并称为中国少数民族的“三大英雄史诗”,⑧填补了中国文学史。⑨在提升中西文化交流方面,少数民族文化发挥了重要作用。

22. 仿照下面的示例,利用所给材料围绕“友谊”话题,续写三句话,要求内容贴切,句式与所给示例相同。

友谊如绿叶,我们互相依偎,创造出一棵棵庇荫的大树。

材料:

彩绸 油彩 水滴

剪裁 调色 凝结

汇聚 缝制 描绘

美妙的景色 潺潺的溪流 绚丽的衣衫

四、写作(60分)

23. 阅读下面文字,根据要求写作。

人的一生只有一次青春,但每个人的青春色彩各异。当下,社会上流行着各种标记青年群体的“标签”:爱国青年、热血青年、丧系青年、佛系青年……

作为新时代青年,你有怎样的体验和思考?请围绕材料内容写一篇文章。

要求:自选角度,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

武宁县2023-2024学年高一上学期9月月考

语文 答案解析

(时间:150分钟 分值:150分)

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(19分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

从根本上说,现实主义的本质与文艺创作的本质是一致的,那就是将创作的对象和接受的对象指向“人”。但这里的“人”绝非抽象之人,而是具有时代性、现实性的“人”。现实主义文艺创作的任务就在于,艺术地再现现实生活中人的物质生产和精神生产活动,呈现能够“直抵人心”的、具有鲜明现实或历史时代印记的生活。经典现实主义作家巴尔扎克、狄更斯、托尔斯泰、曹雪芹、鲁迅、老舍、曹禺的作品以及中国当代的《白鹿原》《平凡的世界》《尘埃落定》等作品都是如此。

“以人民为中心”的现实主义创作,其至高境界是创造史诗般的作品。古今中外彪炳千秋的现实主义文艺经典大多具有史诗气质。从广义上说,“史诗就是一个民族的‘传奇故事’”。黑格尔说过,每一个伟大的民族都有这样绝对原始的书,来表现全民族的原始精神。这就表明,史诗的含义与宏大历史叙事、民族叙事或国家叙事紧密相连。史诗也可以被视为一种严格遵循现实主义创作传统的文学风格和文学精神。

如果从现实来讲,处于伟大复兴征程之中的当下中国色彩斑斓、精彩纷呈,具有“史诗”气象的现实,有着文艺工作者“取之不尽、用之不竭”的写作源泉。从书写的对象到书写的情境与基础,中国文艺已经具备了“新史诗”创作的基本条件,书写“新史诗”的雄心和责任也正在传递给每一个有远见、有抱负的文艺工作者。

恪守历史与现实的客观性和真实性,是“新史诗”创作的基本内核,即尽可能地去还原历史原态和价值,去呈现将要变成历史的现实。在当下,以“不矫饰、不虚美、不隐恶”的现实主义精神观照描绘现实与历史,显得十分重要而紧迫,它直接关系到“史诗般”的现实能否得到准确的书写,“新史诗”能否真正经受时间的检验。

如果从更为远阔的境界上讲,以现实主义精神创造当代中国文艺的“新史诗”,重点关注的自然是具有当代性、地域性和民族性的中国现实,但也需要关注全球人类一般形态的现实生活,并给予其体验、审视和反思。这样,或许就会使这种书写既具中国视野与中国情感的专注性,又有聚焦人类命运共同体的多元性和广泛性,在最大广度、深度和力度上宣示中国文艺“新史诗”的民族风格和世界意义。

(摘编自王晖《以现实主义精神创造中国新史诗》)

材料二:

新时代文艺要讲好中国故事,写出“新史诗”,要融汇时代性与历史性。这要求新时代文艺创作在以下方面努力实现创新发展:第一,立足时代,扎根现实,展现中国故事的时代特征。新时代文艺应立于时代潮头,把握时代脉搏并倾听时代呼声,表现鲜活的时代精神,从而使中国故事打上不可磨灭的时代烙印,成为时代发展的号角。第二,洞悉历史,扎根传统,强化中国故事的历史底蕴。如果缺乏丰厚的历史积淀,文艺工作者就难以创作出杰出的作品。所以,新时代文艺要坚守中华文化立场,体现中华文化精神,从而使中国故事既具有时代的鲜活底蕴,又承续传统的文化血脉。第三,展望未来,放飞理想,彰显中国故事的前瞻性与理想性。对时代现实的审视、对历史传统的回顾,归根结底,都是为了未来的理想发展。因而,杰出的文艺作品总是与时代发展紧密相连,包含对未来愿景和理想前瞻的深沉思考。

新时代文艺要讲好中国故事,写出“新史诗”,也应拓展中国故事的空间范围,兼顾本土性与世界性。新时代文艺创作应努力做到以下几点:第一,立足本土,强化中国故事的地域特色。中国故事是在中国特定地理环境及地域空间发生的,反映的是中国特定地域的人事物象与社会生活,所以,新时代文艺要自觉强化其地域特色。第二,放眼全国,表达中国经验。新时代文艺应自觉为中华民族代言、为全国人民代言,自觉关注复杂多样的中国现实,肩负起时代赋予的文化使命。第三,胸怀全球,彰显中国故事的人类情怀。这要求新时代文艺向全世界、全人类开放,自觉树立人类命运共同体意识,自觉表现当今世界共通的人性人情、共同的发展困境与未来命运,促进世界人民的彼此理解与沟通。

(摘编自朱斌《讲好中国故事:新时代文艺的重要使命》)

材料三:

一部文艺作品,倘若能够同时符合思想标准(倾向性、真实性、情感性)、审美标准(形象塑造评价)、质量标准(符合规格、受众需求),达到“思想精深、艺术精湛、制作精良相统一”,就必定是一部优秀的文艺作品。但通常思想、艺术、制作质量这三者在一部作品中的体现是不平衡的,或者作品的思想性很强而艺术性、制作上偏薄弱一些,或者艺术性较高、制作质量较好但思想性稍显不足。同时,由于社会发展和时代变迁等,对同一部文艺作品的评判往往会存在差异,因此,思想标准、审美标准、质量标准三者之间的偏向也会不同。但总体而言,思想标准、审美标准、质量标准三者之间是密切联系、密不可分的。另外,需要说明的是,虽然可以从理论上指出思想标准、审美标准、质量标准的具体内涵和细化原则,但“优秀作品并不拘于一格、不形于一态、不定于一尊”,在具体衡量文艺作品高下优劣的过程中,不能死板教条地照搬和硬套。

(摘编自李昕揆《优秀文艺作品的评判标准》)

1. 下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A. 古今中外的现实主义文艺经典一定能和宏大历史叙事、民族叙事或国家叙事等紧密相连,具有民族史诗气质。

B. 以现实主义精神描绘现实与历史,有助于我们准确书写“史诗般”的现实,能使现实与历史经受时间的检验。

C. 材料二第二段中提出的三点要求,可以为材料一中的“如果从更为远阔的境界上讲”提供具体的方向和策略。

D. 材料三认为优秀的作品必须思想精深、艺术精湛、制作精良三者相统一,《平凡的世界》就体现了这种统一。

2. 根据材料一和材料二,下列说法不正确的一项是( )

A. 现实主义将创作的对象和接受的对象指向“人”,讲好中国故事的新时代文艺也必须关注与时代发展紧密相连的“人”。

B. 每一个有远见有抱负的中国当代文艺工作者,都应该在自己的文艺创作中融汇时代性与历史性,兼顾本土性与世界性。

C. 写好“中国故事”必须恪守历史与现实的客观性和真实性这一基本条件,尽可能还原历史原态和价值,呈现将要变成历史的现实。

D. 以现实主义精神来记录处于伟大复兴征程之中的中华民族的传奇故事,并创造中国“新史诗”,是新时代文艺创作的重要内容。

3. 下列说法中,可以作为论据来支撑材料二观点的一项是( )

A. 电影《红海行动》讲述中国海军突击队营救中国侨民的故事。

B. 文艺不能在市场经济大潮中迷失方向,不能在“以人民为中心”问题上发生偏差,否则文艺就没有生命力。

C. 新时代文艺要讲好中国故事,必须自觉拓展深度和广度。

D. 以讲好中国故事为明确追求的文艺新浪潮正蓬勃兴起,涌现出一批颇有影响力的优秀文艺作品。

4. 材料一在论证上有哪些特点?请简要说明。

5. 讲好当代中国故事的“新史诗”应该具有哪些具体的思想标准和审美标准?请结合材料谈谈你的看法。

【答案】1. C 2. C 3. A

4. ①以“以现实主义精神创造中国‘新史诗’”为论证前提,强调“以人民为中心”进行创作。

②从“现实”和“更为远阔的境界”两个角度展开论证,条理清晰。

③材料整体论证结构为总分结构,前两段总体阐述,后面分别从“如果从现实来讲”和“如果从更为远阔的境界上讲”两个方面展开论证。

④运用了举例论证、引用论证等论证方法,如第一段结尾列举许多作品,第二段中引用黑格尔的话等。

5. (1)思想标准:①要始终坚持“以人民为中心”的倾向性。②要真实记录当代中国发生的变化和历史。③要敢于为民族和人民代言,表达对这个时代和人类命运的真情实感。

(2)审美标准:塑造出一系列反映这个时代的具有时代性、现实性的典型人物。

【解析】

【1题详解】

本题考查学生理解和分析文章内容的能力。

A.“具有民族史诗气质”说法绝对,材料一说的是“大多具有史诗气质”,并不意味着所有现实主义文艺经典就必然具有史诗气质。

B.“能使现实与历史经受时间的检验”错误,材料一说的是能使“新史诗”经受时间的检验。

D.“优秀的作品必须……相统一”错误,材料三只是认为达到三者相统一的作品必定是一部优秀的文艺作品,同时也认可有些作品在某些方面的倾向性和不平衡,原文中的“优秀作品并不拘于一格、不形于一态、不定于一尊”也体现了这一点。

故选C。

【2题详解】

本题考查学生理解和分析文章内容的能力。

C.材料一说的是“恪守历史与现实的客观性和真实性,是‘新史诗’创作的基本内核”,“基本内核”和“基本条件”概念不同。

故选C。

【3题详解】

本题考查学生论点、论据、论证方法的能力。

材料二由两个分论点组成,分别是“要融汇时代性与历史性”“应拓展中国故事的空间范围,兼顾本土性与世界性”。

A.《红海行动》这部电影凸显了爱国情怀,具有鲜明的本土性。同时,它又具有突出的世界性,反映了世界问题。这个论据可以论证材料二中的第二个论点。

B.阐释的是文艺要“以人民为中心”,不能证明两个论点中的任何一个。

C.这个论据强调论证的深度和广度,和材料二中的两个论点都没有关系。

D.只阐述了一种现象,不能用来证明两个论点中的任何一个。

故选A。

【4题详解】

本题考查学生论点、论据、论证方法的能力。

①材料一的标题《以现实主义精神创造中国新史诗》,材料一的论证前提是“以现实主义精神创造中国‘新史诗’”,“从根本上说,现实主义的本质与文艺创作的本质是一致的,那就是将创作的对象和接受的对象指向‘人’。”“‘以人民为中心’的现实主义创作”强调“以人民为中心”进行创作。

②材料一中的“如果从现实来讲”和“如果从更为远阔的境界上讲”,表明材料是从“现实”和“更为远阔的境界”两个角度展开论证,条理清晰。

③从论证结构来看,“现实主义文艺创作的任务就在于,艺术地再现现实生活中人的物质生产和精神生产活动,呈现能够“直抵人心”的、具有鲜明现实或历史时代印记的生活。”“‘以人民为中心’的现实主义创作,其至高境界是创造史诗般的作品。”这两段是总论,“如果从现实来讲”和“如果从更为远阔的境界上讲”后面两个并列的角度属于分论,整体是总分结构。

④从论证方法来看,第一段“经典现实主义作家巴尔扎克、狄更斯、托尔斯泰、曹雪芹、鲁迅、老舍、曹禺的作品以及中国当代的《白鹿原》《平凡的世界》《尘埃落定》等作品都是如此”列举许多作品,运用了举例论证。第二段中引用黑格尔“每一个伟大的民族都有这样绝对原始的书,来表现全民族的原始精神”的话,运用了引用论证。

【5题详解】

本题考查学生筛选并整合文中信息,探究文本问题并提出见解的能力。

(1)材料三明确指出“一部文艺作品,倘若能够同时符合思想标准(倾向性、真实性、情感性)”思想标准包含倾向性、真实性、情感性三个方面。

①材料一重点强调创作要有“以人民为中心”的倾向性:“从根本上说,现实主义的本质与文艺创作的本质是一致的,那就是将创作的对象和接受的对象指向‘人’”“‘以人民为中心’的现实主义创作,其至高境界是创造史诗般的作品”。

②材料一第一段提到现实主义文艺创作要“具有鲜明现实或历史时代印记的生活”,在材料一和材料二中有大量文字阐释中国当代发生的巨大变化,这就决定“新史诗”应该真实记录今天这个“色彩斑斓、精彩纷呈”的时代并恪守历史的客观性。

③材料一第一段中的“直抵人心”说明现实主义创作一定要用真情打动人,最后一段中的“重点关注的自然是具有当代性、地域性和民族性民族风格和世界意义”说明现实主义创作既要关注中国现实,还要关注全球人类现实生活。材料二第二段中的“为中华民族代言、为全国人民代言”说明创作就是真情的抒发。

(2)审美标准侧重形象塑造,结合材料一第一段提到的“但这里的‘人’绝非抽象之人,而是具有时代性、现实性的‘人’”,可以看出“新史诗”要塑造出这个时代的代表性人物。

(二)现代文阅读Ⅱ(16分)

刈禾女之歌

(辛笛)

大城外是山

山外是我的家

我记起家中长案上的水瓶

我记起门下车水的深深的井

我的眼在唱着原野之歌

为什么我的心也是空而常满

金黄的穗子在风里摇

在雨里生长

如今我来日光下收获

我想告诉给妹妹们

我是原野上的主人

风吹过镰刀下

也吹过我的头巾

在麦浪里

我看不见自己

蓝的天空有白云

是一队队飞腾的马

你听 风与云

在我的镰刀之下

奔骤而来

一九三七年四月三十日

在苏格兰高原

6. 下列对本诗相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. “大城外是山/山外是我的家”,既点出抒情主人公的出身背景,也含有城市与乡野的对比。

B. “我想告诉给妹妹们/我是原野上的主人”,写刈禾女收获时的心理活动,表达她对拥有原野感到欣喜。

C. “风吹过镰刀下/也吹过我的头巾”,写刈禾女劳作时的欢快,也写人与自然之间关系的和谐。

D. “在麦浪里/我看不见自己”,是从宏阔的视野观看原野,着意写刈禾女在面对原野时的渺小感。

7. 下列对本诗艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. 诗歌前四行,从“大城”“山”转向“水瓶”“井”,节奏也变得舒缓,这种变化带有情感倾向。

B. “金黄的穗子在风里摇/在雨里生长”,是静与动、空间与时间的结合,这是该诗常用的表现手法。

C. “我的眼在唱着原野之歌”,运用通感的修辞手法,以抒情的笔触表达了刈禾女愉悦的心情。

D. “你听风与云/在我的镰刀之下/奔骤而来”,通过使用祈使语气和加快节奏,增强了抒情效果。

8. “为什么我的心也是空而常满”中的“空而常满”如何理解?

9. 从刈禾女的角度抒情,这样写有什么好处?请结合诗歌分析。

【答案】6. D 7. B

8. ①“水瓶”和“井”室而常满,刘禾女的内心也空而常满;②“空而常满'指十分充盈,感到满足:③具有思辨性和哲理性。

9. ①可直陈内心,并将眼前所见与个人记忆结合起来,让禾女的形象更为丰满;②通过刈禾女情绪的起伏变化,形成内在的韵律感;③充分调动个人感宫,多角度呈现人与原野的关系;④从“我”的角度抒情,“我”既指刈禾女,部分地方也可指诗人,增加了诗歌的层次感。

【解析】

【6题详解】

本题主要考查鉴赏诗歌的内容的能力。

D项,“着意写刈禾女在面对原野时的渺小感”错误。“在麦浪里,我看不见自己”把诗人对人类故乡那种翘首远望之状和内心渴望之情,含蓄而传神地暗示了出来。然而,由于种种复杂缘由,他对此只能心向往而无法身赴之。面对现状,内心空虚惆怅,神往故乡。

故选D。

【7题详解】

本题考查鉴赏诗歌的艺术特色的能力。

B项,“是静与动”错误。“金黄的穗子在风里摇/在雨里生长”这句抓住“摇”“生长”来描写金黄的穗子,都是从动态的角度来写的,所以,并不是静与动结合。

故选B。

【8题详解】

本题考查赏析诗歌的语言和情感的能力。

该题主要从炼字的角度分析,要分别理解“空”“满”的内涵。

结合“金黄的穗子在风里摇”“在雨里生长”“如今我来日光下收获”等分析,“空”主要指主人公等待收获时的着急和空虚感,抒发自己积蕴已久的对生机勃发的自然宇宙之热烈渴望。

结合“风与云”“在我的镰刀之下”“奔骤而来”等分析,“满”指对在斧头镰刀指挥下,勤奋收获的满足和愉悦。

【9题详解】

本题考查分析文本的叙述人称的能力。

该题要结合文本内容判断使用的人称,然后根据不同人称的好处分析答题。

《刈禾女之歌》中,以“我”为主要的叙述人称,即第一人称。第一人称写作的好处是:方便人物的主观的心理的描写,代入感强烈,易于抒情,缩短了读者与作者间的距离。阅读时,不仅作者就是“我”,连读者也变成了小说的“我”。

结合“我的家”“我记起”“我的眼”“我来日光下收获”“我看不见自己”等分析,让我们将镜头拉近刈禾女,写的都是“我”眼中事,心中事,可充分展现“我”的内心世界,更具真实感。

运用各诗节主导情绪的跌宕起伏来调动读者的情绪以激发读者的想象力,诱导读者以实景为圆点朝着不同的方向辐射自己的情绪。第一人称的好处是诗歌情境显得与读者的距离缩小了。

【点睛】诗歌鉴赏的选择题,综合考核诗歌的形象、语言、表达技巧和文章的思想内容,每一个选项都是一个考点,几乎涵盖诗歌的所有内容,注意结合全诗进行分析,注意:错误的地方一般有意象的含义不对,手法不准确,手法的解说和艺术效果的分析不对,语言方面主要是风格不正确,内容一般为曲解诗意或只答表层含义,或故意拔高等,一般都存在明显的错误。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(20分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

李迪字复古,其先赵郡人。曾祖避五代乱,徙家濮。迪深厚有器局,尝携其所为文见柳开,开奇之,曰:“公辅材也。”举进士第一,擢知制诰。真宗幸亳,为留守判官,遂知亳县。亡卒群剽城邑,发兵捕之,久不得。迪至,悉罢所发兵,阴听察知贼区处,部勒晓锐士,擒贼,斩以徇。尝归沐,忽传诏对内东门,出三司使马元方所上岁出入材用数以示迪。时蝗旱,问何以济,迪请发内藏库以佐国用。帝曰:“朕欲用李士衡代元方,俟其至,当出金帛数百万借三司。”迪曰:“天子于财无内外,愿下诏赐三司,以示恩德,何必曰借。”帝悦。初,上将立章献后,迪屡上疏谏,以章献后起于寒微,不可母天下,章献后深衔之。天禧中拜给事中周怀政之诛帝怒甚欲责及太子群臣莫敢言迪从容奏曰陛下有几子乃欲为此计。上大寤,由是独诛怀政。仁宗即位,章献太后预政,贬寇准雷州,以迪朋党傅会,贬衡州。谓使人迫之,谓败,知河南府。来朝京师,时太后垂帘,语迪曰:“卿向不欲吾预国事,殆过矣。今日吾保养天子至此,卿以为何如?”迪对曰:“臣受先帝厚恩,今日见天子明圣,臣不知皇太后盛德,乃至于此。”太后亦喜。知徐州,迪欲行县因祠岳为上祈年,仁宗语辅臣曰:“祈祷非迪所宜,其毋令往。”元昊攻延州,武事久弛,守将或为他名以避兵,迪愿守边,诏不许,然甚壮其意。李迪,贤相也。方仁宗初立,章献临朝,颇挟其才,将有专制之患,迪正色危言,能使宦官近习不敢窥觎。而仁宗君德日就,章献亦全令名,古人所谓社稷臣于斯见之。

(选自《宋史·李迪传》,有删改)

10. 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A. 天禧中/拜给事中/周怀政之诛/帝怒甚/欲责及太子群臣/莫敢言迪/从容奏曰/陛下有几子/乃欲为此计

B. 天禧中/拜给事中/周怀政之诛/帝怒甚/欲责及太子群臣/莫敢言/迪从容奏曰/陛下有几子/乃欲为此计

C. 天禧中/拜给事中/周怀政之诛/帝怒甚/欲责及太子/群臣莫敢言/迪从容奏曰/陛下有几子/乃欲为此计

D. 天禧中/拜给事中/周怀政之诛/帝怒甚/欲责及太子/群臣莫敢言迪/从容奏曰/陛下有几子/乃欲为此计

11. 下列对文中加点词语相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. “进士”,古代科举制度中通过最后一级中央政府朝廷考试者。科举考试到明清时期发展为四个级别,最低一级是乡试。

B. “归沐”,本意指回家沐浴,后指官吏休假,休假天数在各个朝代有所不同,如汉代“五日一休沐”,唐代“旬休”。

C. “三司”,宋代为了加强对内控制,将财政大权从宰相手中分割出来而设置了“度支、户部、盐铁”三司,长官是三司使。

D. “社稷”,古代的君主为了祈求国事太平、五谷丰登,每年要到郊外祭祀土地和五谷神,即祭社稷。后来“社稷”被用来借指国家。

12. 下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A. 李迪才华出众,受人赏识。柳开对他写的文章很是赞赏,认为他能堪大任,后来李迪参加科举考试,果然高中,走上仕途,颇有建树。

B. 李迪富有谋略,亲力亲为。就任亳州知县后,他暗中打听察访,然后部署精锐士兵,最终擒获一群洗劫城邑的逃兵,斩首示众。

C. 李迪为人正直,敢于进谏。李迪屡次上疏劝谏,不同意册立章献为皇后;因为这件事,他立即遭到了章献皇后的打击报复,贬官衡州。

D. 李迪胆量非凡,富有豪气。元昊攻打延州时,不少守将用其他名义来躲避战争,李迪却主动要求戍守边疆,仁宗皇帝没答应。

13. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)时蝗旱,问何以济,迪请发内藏库以佐国用。

(2)语迪曰:“卿向不欲吾预国事,殆过矣。”

14. “社稷臣”,谓关系国家安危之重臣。文末李迪为什么被称为“社稷臣”?请简要说明。

【答案】10. C 11. A 12. C

13. (1)当时发生蝗灾旱灾,(皇上)问李迪如何渡过难关,李迪请求打开内府藏库来资助国家的支出费用。

(2)(章献太后)对李迪说:“你先前不想让我参与国家政事,大概是你错了。”

14. ①章献太后想要专制,李迪义正词严,使宦官亲近而又不敢有非分之想;②使章献太后最终保全了好名声,仁宗皇帝的声德一天天树立起来。

【解析】

【10题详解】

本题考查学生文言断句的能力。

句意:天禧年间,李迪任给事中。周怀政之诛,皇帝非常生气,想责怪到太子,群臣没有人敢说话。李迪从容上奏说:“陛下有几个皇子,竟然要出这个策略。”

“欲责及太子”,“太子”作为宾语其后应该断开,“群臣”是下一句的主语,其前应该断开。故排除AB;

“迪从容奏曰”“迪”是指李迪,作为下一句的主语,其前应该断开,排除D。

故选C

【11题详解】

本题考查学生文化常识的能力。

A.“最低一级是乡试”错误,应该是“院试”。

故选A。

【12题详解】

本题考查学生分析文章内容的能力。

C.“因为这件事,他立即遭到了章献皇后的打击报复”错误。不是“立即”,是“仁宗即位,章献太后预政”之后。原文“仁宗即位,章献太后预政,贬寇准雷州,以迪朋党傅会,贬衡州。丁谓使人迫之,谓败,知河南府”。

故选C。

【13题详解】

本题考查学生翻译文言句子能力。

(1)“蝗旱”名词动用,发生蝗灾旱灾;“济”,渡过难关;“何以”,凭借什么;“发”,打开。

(2)省略句,补足主语,(章献太后)告诉李迪说。“向”,先前;“预”,参与;“殆”,大概。

【14题详解】

本题考查学生分析文章内容的能力。

根据原文“仁宗即位,章献太后预政,贬寇准雷州,以迪朋党傅会,贬衡州。丁谓使人迫之,谓败,知河南府”,句意为:仁宗即位后,章献太后干预政事,贬寇准到雷州,因为李迪朋党傅会,贬到衡州。丁谓派人胁迫他,没有成功,李迪知河南府。可将李迪为国家做的贡献总结为:章献太后想要专制,李迪义正词严,使宦官亲近而又不敢有非分之想。

根据原文“而仁宗君德日就,章献亦全令名,古人所谓社稷臣于斯见之”,句意为:等仁宗皇帝的声德一天天竖起,章献也保全了好的名声,古人所说的社稷臣在这里就看到了。可将李迪的贡献概括为,章献太后最终保全了好的名声,仁宗皇帝的声德一天天树立起来。

参考译文:

李迪字复古,他的祖先是赵郡人。曾祖父躲避五代战乱,迁徙家到濮。李迪深厚有器量学识,曾经携带自己写的文章去见柳开,柳开很赏识,说:“先生有辅才。”后来参加科举考试举进士第一,被升做知制诰。真宗驾临亳,李迪是留守判官,于是就任亳州知县。一群逃兵洗劫城邑,政府发兵搜捕,很久没有抓到。李迪到了之后,全部让所发的士兵休息,暗中察访流寇的去处,部署晓谕精锐士卒,一举擒获流贼,斩首后徇游示众。曾经回家沐浴,忽然传诏对内于东门,拿出三司使马元方所上岁出入材用数给李迪看。当时正值连年蝗灾旱灾,问李迪如何度过难关,李迪请求打开内府藏库来帮助国家,这样赋敛宽裕,老百姓就不会过于劳苦了。皇帝说:“朕想让李士衡替代马元方,等他到,应当拿出金帛数百万借给三司。”李迪说:“天子在财物上没有内外之分,希望下诏赐给三司,来表示陛下的恩德,何必说借。”皇帝很高兴。起初,皇上将立章献为皇后,李迪屡次上疏劝谏,因章献起于寒微,不可母仪天下,章献深深地痛恨他。天禧年间,李迪任给事中。周怀政之诛,皇帝非常生气,想责怪到太子,群臣没有人敢说话。李迪从容上奏说:“陛下有几个皇子,竟然要出这个策略。”皇上恍然大寤,因此只诛杀了周怀政。仁宗即位后,章献太后干预政事,贬寇准到雷州,因为李迪朋党傅会,贬到衡州。丁谓派人胁迫他,没有成功,李迪知河南府。来朝京师,当时太后垂帘,(章献太后)告诉李迪说:“你先前不想让我参与国家政事,(从现在看)大概是你错了!现在我保养天子到这里,你以为怎么样?”李迪回答说:“我受先帝深厚恩德,现在见到天子明圣,我不知皇太后盛德,竟然不知道到这种地步。”太后也高兴.李迪任徐州知州,想行县因祠岳为皇上祈年,仁宗对辅臣说:“祈祷不是李迪所应当做的,还是让他不要去做。”元昊攻打延州,军事长久松弛,守将有的因为有其他名义赖躲避战争,李迪愿意戍守边疆,(仁宗皇帝)下诏不批准,但却觉得他内心很有豪气。李迪是贤相.当仁宗初立,章献临朝称制,很挟仗自己的才能,将有专制之隐患,李迪义正词严,能使宦官近习而不敢有非分之想,等仁宗皇帝的声德一天天竖起,章献也保全了好的名声,古人所说的社稷臣在这里就看到了。

(二)古代诗歌阅读(9分)

阅读下面这首宋词,完成下面小题。

沁园春·灵山齐庵赋,时筑偃湖[注]未成

辛弃疾

叠嶂西驰,万马回旋,众山欲东。正惊湍直下,跳珠倒溅;小桥横截,缺月初弓。老合投闲,天教多事,检校长身十万松。吾庐小,在龙蛇影外,风雨声中。

争先见面重重,看爽气朝来三数峰。似谢家子弟,衣冠磊落;相如庭户,车骑雍容。我觉其间,雄深雅健,如对文章太史公。新堤路,问偃湖何日,烟水濛濛?

【注】偃湖:新筑之湖,时未竣工。

15. 下列对本词的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 本词开篇即气势不凡。连续使用了“叠嶂”“万马”“众山”多个意象,动景与静景相结合,先声夺人。

B. “老合投闲”三句,语言诙谐,略带自嘲:如今人去,当过闲散生活,老天却让我来检校“长松大军”。

C. “新堤路”一句以问作结,表达词人期待偃湖早日落成的心理,希望在此山间,更添烟水蒙蒙的新景致。

D. 在上阕写山之“形”的基础上,下阕写山之“神”,以古代人事传山水之神的这种写意笔法,别具一格。

16. 词人认为灵山“雄深雅健”,词中重点表现了灵山风景“雄”与“雅”的特点,请结合全词加以分析。

【答案】15. A 16. 本词用太史公文章“雄深雅健”的风格总括灵山特点。①上片重点写“雄”:千峰万壑,如骏马奔腾;飞瀑直泻,如明珠倒溅;长松茂林,如万军列阵。画面壮阔,气势雄伟。②下片重点写“雅”:用谢家子弟“衣冠磊落”、司马相如“车骑雍容”,写出灵山的优雅意态和雍容气度。

【解析】

【15题详解】

本题考查学生对诗歌的综合理解和赏析能力。

A.“动景与静景相结合”错误,开篇三句“叠嶂西驰,万马回旋,众山欲东”是说“重峦叠嶂向西奔驰,像千万匹马回旋一般,这许多的山要掉头向东而去”,“群山”是静止不动的,此处没有写“动景”,“动景静景结合”一说错误。

故选A。

16题详解】

本题考查学生赏析景物特点的能力。

词下片说“我觉其问,雄深雅健,如对文章太史公”,这是用太史公文章“雄深雅健”的风格来总结灵山的特点。

从词中来看,词上片写景由远至近,由大至小,如写山似奔马,千峰万壑,如骏马奔腾;飞瀑直泻而下,倒溅起晶莹的水珠,如万斛明珠弹跳反射;长得高峻的松树,多么像英勇善战,所向无敌的战士。这些景物写得龙腾虎跃,生气勃勃,实是词人永不衰息的斗争性格的写照,即他词所说青山与我“情与貌,略相似”也,可以说上片中主要体现“雄”。

下片一反上片写山之“形”而转写山之“神”,连用三个立意新颖、构思别致的比喻“似谢家子弟,衣冠磊落;相如庭户,车骑雍容。我觉其问,雄深雅健,如对文章太史公”,这是说那爽气的山峰,不就像芝兰玉树般的东晋谢家子弟吗?再看那座巍峨壮观的大山,苍松掩映,奇石峥嵘,它那高贵亮丽的仪态,不就像司马相如赴临邛时那种车骑相随、华贵雍容的气派么!词人惊叹:大自然的美是掬之不尽的,置身于这千峰竞秀的大地,仿佛觉得此中给人的是雄浑、深厚、高雅、刚健等诸种美的感受,好像在读一篇篇太史公的好文章,给人以丰富的精神享受。下阕中所用典故,如谢家子弟“衣冠磊落”、司马相如“车骑雍容”,这些都写出优雅意态和雍容气度。

(三)名篇名句默写(6分)

17. 补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《沁园春·长沙》中,面对大千世界,词人发出慨叹,表现词人的雄心壮志的句子是:____________,________________,________________?

(2)《沁园春·长沙》中,词人旧地重游,引发对往昔生活的回忆的句子是:________________,________________。

(3)《沁园春·长沙》中,以设问结尾,巧妙回答“谁主沉浮”的句子是:___________,________________,________________?

【答案】 ①. 怅寥廓 ②. 问苍茫大地 ③. 谁主沉浮 ④. 携来百侣曾游 ⑤. 忆往昔峥嵘岁月稠 ⑥. 曾记否 ⑦. 到中流击水 ⑧. 浪遏飞舟

【解析】

【详解】本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。

注意重点字的写法,“寥”“廓”“携”“侣”“峥”“嵘”“稠”“遏”。

三、语言文字运用(20分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

无论什么季节的雨,我都喜欢。

夏天的雨有夏天的性格,热烈而又粗犷。有时一点预告也没有,豆粒般的雨点随着雷声就打了下来。可这时的雨也并不怕,因为你浑身的毛孔都热得张开了嘴,巴望着那清凉的甘露。经过几场夏雨的浇灌,一切都毫不掩饰地敞开了,花朵怒放着,杂草争先恐后地疯长着,蝉与蛙叫得更响了,远处的蝉声, ① ,一起奏起了夏天的交响曲。

当田野染上一层金黄,各种各样的果实摇着铃铛的时候,秋天来了。这时候,雨不大出门,田野上几乎总是金黄的太阳。忽然,在一个夜晚,有谁敲响了窗玻璃,那是雨,是使人静谧、使人怀想、使人动情的秋雨啊!天空是暗的,但雨却闪着光;田野是静的,但雨在倾诉着。顿时,你会产生一脉悠远的情思。终于,人们在劳累了一个秋季后, ② !这沉静的秋雨与夏日的脾性完全不同,变得端庄而温柔,它绵绵密密,笼罩在田野上,飘洒在小路上,送来自然的馨香,抚平纷乱的心绪。

18. 文中使用了哪些修辞手法( )

A. 拟人、比喻、夸张 B. 排比、夸张、反复

C. 拟人、比喻、反复 D. 排比、拟人、对偶

19. 文中画波浪线的句子可改成,“忽然,在一个夜晚,秋雨打在了窗玻璃上,它使人静谧,使人怀想,使人动情。”从语意上看二者基本相同,但原文表达效果更好,为什么?

20. 请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。

【答案】18. A 19. ①原文运用了拟人的修辞手法,将秋雨拟人化,更加形象生动;②原文的句式表达感情更充沛,尤其是感叹句的运用,表达了对秋雨到来的强烈的欣喜之情,更能感染人。

20. ①近处的蛙声②迎来了沉静的秋雨。

【解析】

【详解】1.本题考查学生正确运用修辞手法能力。

“杂草争先恐后地疯长着”中“争先恐后”一词运用拟人的修辞手法模拟人的情态突出杂草生长得快,生命力强;“豆粒般的雨点”中用豆粒儿比喻雨点,运用比喻的修辞手法突出雨下得大;“撕裂天空的闪电”运用了夸张的修辞手法,突出闪电的状态,衬托雨下得大;“使人静谧、使人怀想、使人动情”运用了排比的修辞手法。另外,文中并没有使用反复、对偶的修辞手法,排除BCD。

故选A。

2.本题考查学生赏析句子表达效果的能力。

首先,对比原文画波浪线的句子和修改后的句子,寻找表达的不同点,然后分析二者在修辞、句式、用词等方面的不同,分析出表达效果的不同。

此处画波浪线的句子中“有谁敲响了窗玻璃,那是雨,是使人静谧、使人怀想、使人动情的秋雨啊!”运用了拟人的修辞手法,且为感叹句,不仅生动,抒情意味也更浓。修改后“它使人静谧,使人怀想,使人动情”虽然使用了排比的修辞手法,句式整齐,但没有了拟人的修辞,没有了感叹,句子变得平实普通,由此即可分析出原句表达效果上的优势。

3.本题考查学生语言表达连贯和情境补写的能力。

①处,根据横线前的“蝉与蛙叫得更响了,远处的蝉声”可知,剧中有了“蝉声”,横线处应填“蛙声”;依据“远处的蝉声”的句式,此处应填“近处的蛙声”。

②处,横线句前后都围绕“雨”来谈,由横线后的“这沉静的秋雨”可知,此处应填“沉静的秋雨”,依据横线前“终于,人们在劳累了一个秋季后”和横线后“它绵绵密密,……送来自然的馨香,抚平纷乱的心绪”可知,雨给劳累的人们带来馨香与慰藉,表明劳累的人们渴望和欢迎秋雨,此处可填“迎来了沉静的秋雨”。

21. 下面文段有四处语言表达的问题,请指出有问题句子的序号并作修改,使语言表达准确流畅。

①少数民族文化是中华文化不可分割的重要组成部分。②我国文化宝库中的诗词、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说中,③有反映少数民族生产生活的大量作品。④《诗经》是各民族民歌的总汇,《楚辞》中相当一部分是记录或整理的少数民族民歌,⑤元曲的繁荣有着少数民族多方面的贡献。⑥少数民族用自己的语言文字,为祖国文化宝库贡献了灿烂的瑰宝。⑦藏族的《格萨尔》、蒙古族的《江格尔》、柯尔克孜族的《玛纳斯》被并称为中国少数民族的“三大英雄史诗”,⑧填补了中国文学史。⑨在提升中西文化交流方面,少数民族文化发挥了重要作用。

【答案】②将“诗词”改为“《诗经》”或者删除;③将“大量”放在“反映”前;⑧“文学史”后面加“的空白”;⑨将“提升”改为“促进”。

【解析】

【分析】

【详解】本题考查学生辨析并修改病句的能力。

②不合逻辑,“诗词”包括后面的“唐诗”“宋词”,不能并列,将“诗词”删除或者改为“《诗经》”。

③语序不当,应将“大量”提到“反映”前。

⑧成分残缺,“填补了”缺少宾语中心语,后面加“的空白”。

⑨搭配不当,“提升”与“交流”不搭配,应将“提升”改为“促进”。

22. 仿照下面的示例,利用所给材料围绕“友谊”话题,续写三句话,要求内容贴切,句式与所给示例相同。

友谊如绿叶,我们互相依偎,创造出一棵棵庇荫的大树。

材料:

彩绸 油彩 水滴

剪裁 调色 凝结

汇聚 缝制 描绘

美妙的景色 潺潺的溪流 绚丽的衣衫

【答案】友谊如彩绸,我们共同剪裁,缝制成一件件绚丽的衣衫。友谊如油彩,我们共同调色,描绘出一片片美妙的景色。友谊如水滴,我们共同凝结,汇聚成一条条潺潺的溪流。

【解析】

【详解】本题考查的是句式的仿写能力。仿写有嵌入式仿系、续写式仿写,命题式仿写和开放式仿写。无论是哪种都注意一个原则,即“形似”“意谐”。形似,即仿写的句子要与例句在结构、修辞方式及句式上相似。为此,要对例句的结构运用的修辞方法,句式进行分析,弄清例句的“骨架”,外形,这样才能进行仿写。意谐,即仿写的句子要与例句在思路、感情,、语意上谐调,因此,要认真分析例句的思路,理解例句的语意,把握例句在一定的语境中所表达的感情,特别要注意例句中的隐含信息,弄清题目中没有明确提出的要求。本题要注意句式:友谊——如——我们。注意材料中所题干的关键词的合理运用,在运用的时候要注意语言的逻辑严密性。

四、写作(60分)

23. 阅读下面文字,根据要求写作。

人的一生只有一次青春,但每个人的青春色彩各异。当下,社会上流行着各种标记青年群体的“标签”:爱国青年、热血青年、丧系青年、佛系青年……

作为新时代青年,你有怎样的体验和思考?请围绕材料内容写一篇文章。

要求:自选角度,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

【答案】略

【解析】

【分析】

【详解】本题考查学生材料作文的写作能力。

从材料来看,主要对青春进行了阐述,先指出青春只有一次并且色彩各异,然后指出各种青春的标签,不同的人对青春的理解是不一样的,不同人的青春有着不同的“标签”。“爱国青年、热血青年、丧系青年、佛系青年”都是青春的痕迹,青春是闪亮的岁月,对所有的事物充满好奇,对未来充满抱负,如泉涌般的求知欲,支持着我们不断的吸收各种知识。在这个过程中,有成功的喜悦,也有失败时的彷徨与无助。我们在青春时期肆意追求梦想,梦想不曾走远,我们的奋斗,我们的拼搏,我们与现实的抗争,不会结束,会有结果。

当然,这些“标签”里,我们要有一个褒贬是非,如对“爱国青年”“热血青年”是一种肯定,而对“丧系青年”“佛系青年”则应该揭示其根源,指出其问题。

【立意】1.做新时代的有为青年;

2.理想不可灭,勇气不可失;

3.青年要立志做大事;

4.把青春奋斗融入时代主题;

5.生逢其时,重任在肩;

6.负责的青春不迷茫;

7.青春需要不懈的奋斗。

同课章节目录