统编版语文四年级上册第二单元阅读理解特训卷-(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版语文四年级上册第二单元阅读理解特训卷-(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-07 10:34:46 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第二单元阅读理解特训卷-语文四年级上册统编版

课内阅读。

①人类在上百万年的历史中一直很依赖自然,生活在一个慢吞吞、静悄悄、一到夜里就黑暗无光的世界。那时没有电灯,没有电视,没有收音机,也没有汽车。人们只能在神话中用“千里眼”“顺风耳”和腾云驾雾的神仙,来寄托自己的美好愿望。我们的祖先大概谁也没有料到,他们的那么多幻想在现代纷纷变成了现实。20世纪的成就,真可以用“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”来形容。

②20世纪,人类登上月球,潜入深海,洞察百亿光年外的天体,探索原子核世界的奥秘;20世纪,电视、程控电话、因特网以及民航飞机、高速火车、远洋船舶等,日益把人类居住的星球变成联系紧密的“地球村”。人类生活的舒适、方便,是连过去王公贵族也不敢想的。科学在改变着人类的精神文化生活,也在改变着人类的物质生活。

1.写出下列词语的近义词。

依赖——( ) 幻想——( )

2.神话中的“千里眼”“顺风耳”和腾云驾雾的神仙,在现实生活中分别指 、 和 。

3.画“____”的句子运用了 、 的修辞手法,引用这两句诗是为了说明________________________________________________________________

4.科学带来了哪些改变?用原文回答。

________________________________________________________________

课外阅读。

飞翔的蜘蛛

①有一天黄昏,我发现,一只黑蜘蛛在后院的两檐之间结一张很大的网。

②难道蜘蛛会飞?要不,从这个檐头到那个檐头中间一丈余宽,第一根线是怎么拉过去的?

③带着这个疑问,我把院子里所有的珠网全都搅毁了。

④后来,细细地观察,我才发现它走了许多弯路——从一个檐头起,打结,顺墙而下,一步一步地向前爬行,小心翼翼,翘起尾部,不让丝沾在地面的沙石或别的物体上,走过空地,再爬上对面的檐头,高度差不多了,或说它满意了,再把丝收紧。

⑤收第一根丝要半个多小时,直到成一条直线。

⑥以后的进程一般比第一根丝安置要快多了。尽管它很复杂,但蜘蛛对此十分熟练,操作起来,仿佛是一种愉快开心的表演似的。

⑦蜘蛛不会飞翔,但它能够把网凌空结在半空中。它是勤奋、敏感,沉默而坚韧的昆虫,它的网制得精巧而且规矩,八卦形地张开,仿佛得到神助。

⑧这样的成绩,使人不由想起那些沉默寡言的人和一些深藏不露的智者。

⑨于是,我记住了:

⑩蜘蛛不会飞翔,但它照样把网结在空中。

奇迹是执著者造成的。

5.两个檐头间一丈余宽,蜘蛛是如何架起第一根丝线的?

________________________________________________________________

6.作者歌颂了蜘蛛什么样的品质?

________________________________________________________________

7.作者由蜘蛛联想到生活中的哪些人?

________________________________________________________________

8.文章题目为什么叫“飞翔的蜘蛛”?

________________________________________________________________

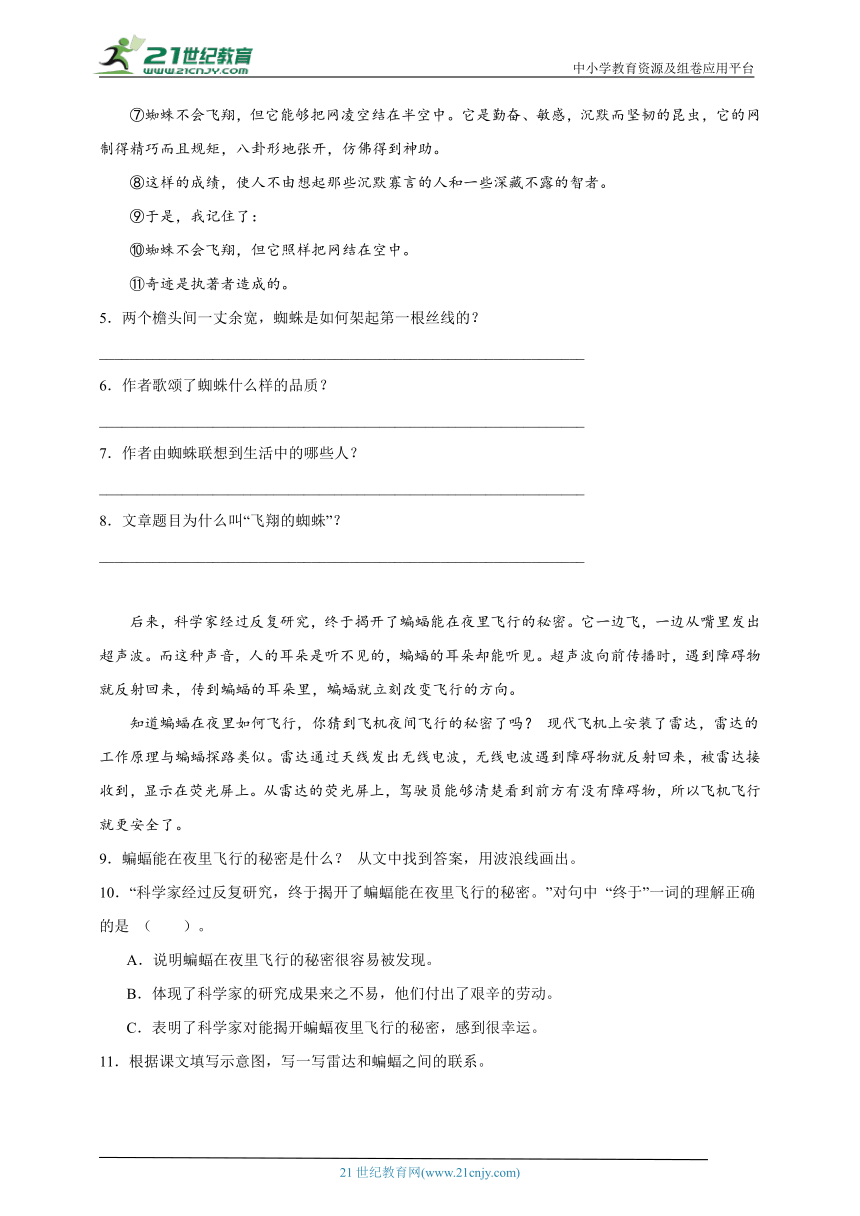

后来,科学家经过反复研究,终于揭开了蝙蝠能在夜里飞行的秘密。它一边飞,一边从嘴里发出超声波。而这种声音,人的耳朵是听不见的,蝙蝠的耳朵却能听见。超声波向前传播时,遇到障碍物就反射回来,传到蝙蝠的耳朵里,蝙蝠就立刻改变飞行的方向。

知道蝙蝠在夜里如何飞行,你猜到飞机夜间飞行的秘密了吗? 现代飞机上安装了雷达,雷达的工作原理与蝙蝠探路类似。雷达通过天线发出无线电波,无线电波遇到障碍物就反射回来,被雷达接收到,显示在荧光屏上。从雷达的荧光屏上,驾驶员能够清楚看到前方有没有障碍物,所以飞机飞行就更安全了。

9.蝙蝠能在夜里飞行的秘密是什么? 从文中找到答案,用波浪线画出。

10.“科学家经过反复研究,终于揭开了蝙蝠能在夜里飞行的秘密。”对句中 “终于”一词的理解正确的是 ( )。

A.说明蝙蝠在夜里飞行的秘密很容易被发现。

B.体现了科学家的研究成果来之不易,他们付出了艰辛的劳动。

C.表明了科学家对能揭开蝙蝠夜里飞行的秘密,感到很幸运。

11.根据课文填写示意图,写一写雷达和蝙蝠之间的联系。

(1)雷达的天线就像蝙蝠的 。

(2)雷达发出的无线电波就像蝙蝠嘴里发出的 。

(3)雷达的荧光屏就像蝙蝠的 。

(4)雷达是模仿蝙蝠探路的方法制造出来的。科学家还从哪些动物身上得到启示,制造了现代化设备呢? 请列举两个: ① 。② 。

课外阅读。

神奇的“隐身人”

一个晴朗的中午,在日本东京大学的校园里,一名研究生身穿一件带帽子的灰色衣服来到街道上。老师和同学们惊奇地发现:他的身上居然是透明的!人们可以透过他的身躯,看到他背后来往走动的人群。大家都不敢相信自己的眼睛,还以为是撞见“鬼”了。后来人们才明白,原来,是那件灰色衣服——“隐身衣”在作怪。

这件“隐身衣”的设计者是东京大学的田智前教授,他利用光学原理和一些摄像技术,让这件衣服产生了奇异的透明效果。他在“隐身衣”上安装了一台微型摄像机和一台放映机。首先,摄像机拍摄到穿衣者身后的场景并传给放映机;然后,放映机又将拍摄到的画面投射到“隐身衣”的前侧。

“隐身衣”的原理其实很简单,但是它的用途却非常广泛。例如,医生做手术时,经常被自己的手挡住视线,如果戴上“隐身手套”,做手术可以更方便;飞行员驾驶飞机时常常被驾驶舱的地板限制视野,让地板罩上“隐身衣”,飞行员的观察范围可以更宽广……“隐身衣”在军事上叫作“光学迷彩”,当士兵们穿上这种伪装,就变成了看不见的“透明人”,其战斗力可以大大提高!

多么神奇的“隐身衣”啊!

12.第3自然段中的省略号的作用是( )

A.表示引文的省略。

B.表示列举的省略。

C.表示说话断断续续。

13.“隐身衣”是利用( ),让这件衣服产生了奇异的透明效果。(多选)

A.光学原理 B.小孔成像

C.隐身技术 D.摄像技术

14.请概括第2自然段的主要内容。

________________________________________________________________

15.“隐身衣”的用途非常广泛,对它的具体描述不正确的一项是( )

A.医生做手术时,如果戴上“隐身手套”,做手术可以更方便。

B.让驾驶舱地板罩上“隐身衣”,飞行员的观察范围可以更宽广。

C.士兵们穿上“隐身衣”,其战斗力可以大大提高。

D.穿上一件灰色衣服,就可以变成透明的“隐身人”。

16.最后一个自然段在文中的作用是( )

A.点明中心。 B.总结全文。 C.点明题目。

课外阅读。

刺猬刺猬是一种有趣的小动物。它的身体活像一只老鼠,只是比老鼠大多了。它的头尖尖的,眼睛和耳朵很小,牙齿非常锋利,门牙特别长。刺猬的四肢很短,跑起来很快。它的爪子像老鹰爪子那么锐利,那么有力。除了腹部,刺猬浑身长满了像钢针一样的硬刺,又短又密。遇到强敌时,它就把身体蜷(quán)成一团,成为一个可怕的刺球,连凶猛的野猪也拿它没有办法。刺猬不仅用硬刺保护自己,还用它来搬运东西呢。夏天,正当人们进入梦乡的时候,它悄悄地从洞中爬出来,趁着月光,窜到瓜地里,用它那锋利的牙齿把瓜柄咬断,然后在地上打个滚,把硬刺扎进瓜皮,一翻身就背着瓜溜走了。

17.用短文中的词语填空。

( )的刺猬 ( )的牙齿 ( )的爪子

( )的硬刺 ( )的刺球 ( )的野猪

18.短文共 句话。其中,第 句到第6句写了刺猬的样子,第 句是写刺猬用硬刺保护自己,第 句是写刺猬用硬刺来搬运东西。全文是围绕第 句话来写的。

19.你知道刺猬的硬刺有什么作用吗?

________________________________________________________________

课外阅读。

苍蝇与宇宙飞船

令人讨厌的苍蝇,与宏伟的航天事业似乎风马牛不相及,但仿生学却把它们紧密地联系起来了。

苍蝇的嗅觉特别灵敏,远在几千米外的气味也能嗅到。但是苍蝇并没有“鼻子”,它靠什么来嗅气味呢?原来,苍蝇的“鼻子”——嗅觉感受器分布在头部的一对触角上。 每个“鼻子”只有一个“鼻孔”与外界相通,内含上百个嗅觉神经细胞。若有气味进入“鼻孔”,这些神经立即把气味刺激转变成神经电脉冲,送往大脑。大脑根据不同气味物质所产生的神经电脉冲的不同,就可区别出不同气味的物质。因此,苍蝇的触角像是一台灵敏的气体分析仪。

仿生学家由此得到启发,根据苍蝇嗅觉感受器的结构和功能,仿制成一种十分奇特的小型气体分析仪。这种仪器的“探头”不是金属,而是活的苍蝇。就是把非常纤细的微电极插到苍蝇的嗅觉神经上,将引导出来的神经电信号经电子线路放大后,送给分析仪;分析仪一经发现气味物质的信号,便能发出警报。这种仪器已经被安装在宇宙飞船的座舱里,用来检测舱内气体的成分。

20.联系上下文理解词语。

风马牛不相及:

21.根据短文内容填空。

仿生学家根据 ,仿制成一种 。这种仪器被安装在 ,用来 。

22.苍蝇是怎样区别不同气味的物质的? ( )

A.气味进入鼻孔——神经把气味转化成神经电脉冲——分辨物质

B.气味进入嗅觉感受器——神经把气味转化成神经电脉冲——传给分析器——分辨物质

C.气味进入嗅觉感受器——神经把气味转化成神经电脉冲——传给大脑——分辨物质

D.气味进入鼻孔——神经把气味转化成神经电脉冲——传给大脑——分辨物质

23.“苍蝇的触角像是一台灵敏的气体分析仪。”这句话运用了( )的说明方法。

A.举例子 B.列数字 C.打比方 D.作比较

24.明明同学在读本文的时候提出了这样一个问题:仿生学家仿制的这种仪器还能干什么?

(1)这个问题是从 的角度提出来的。

(2)我来解答这个问题。

________________________________________________________________

参考答案:

1. 依靠 想象 2. 望远镜 电话 飞机 3. 比喻 夸张 现代科学技术的进步之快、之大 4.科学在改变着人类的精神文化生活,也在改变着人类的物质生活。

【解析】1.本题考查写近义词。

依赖:依靠某种人或事物而不能自立或自给。近义词:依靠。

幻想:以个人或社会的理想和愿望为依据,对还没有实现的事物有所想象。近义词:想象。

2.本题考查对短文内容的掌握。

千里眼:能够看到很远很远的东西。在现实生活中,它意味着电视、电脑和望远镜;

顺风耳:从很远的地方就能听到的声音。在现实生活中,电话和收音机。

腾云驾雾:传说中指利用法术乘云雾飞行。在现实生活中,指飞机。

3.本题考查修辞方法的解析和运用。

首先要了解常见的修辞方法有比喻、拟人、夸张、排比、设问、反问等,然后通读整句,了解句意,抓住关键信息,辨析所用的修辞方法。

“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”意思是仿佛一夜之间春风吹来,树上有如梨花竞相开放。出自:《白雪歌送武判官归京》是唐代诗人岑参的作品。

根据意思可知运用了比喻的修辞,把雪比作梨花,富有浪漫色彩,意境壮美,比喻贴切。

从“一夜”可知运用了夸张的修辞,从第①段的句子“20世纪的成就,真可以用‘忽如一夜春风来,千树万树梨花开’来形容”可知引用这两句诗是为了说明现代科学技术的进步之快、之大。

4.本题考查对短文内容的掌握。

第②段的句子“科学在改变着人类的精神文化生活,也在改变着人类的物质生活”可知科学带来了人类的精神文化生和物质生活的改变。

5.从一个檐头起,打结,顺墙而下,一步一步地向前爬行,小心翼翼,翘起尾部,不让丝沾在地面的沙石或别的物体上,走过空地,再爬上对面的檐头,高度差不多了,或说它满意了,再把丝收紧。 6.勤奋,沉默而坚韧,坚持不懈。 7.那些沉默寡言的人和一些深藏不露的智者。 8.因为蜘蛛虽然不会飞翔,但它照样把网结在空中。奇迹是执著者造成的。

【解析】5.本题主要考查学生的理解文章的能力。

文中①——③写了作者好奇一丈余宽的距离,蜘蛛的第一根线是怎么拉过去的。为了搞清楚这个问题,作者把院子里所有的珠网全都搅毁了。所以文中第④自然段“后来,细细地观察,我才发现它走了许多弯路”后面引出了下文,作者终于发现蜘蛛是如何架起第一根丝线的,即:从一个檐头起,打结,顺墙而下,一步一步地向前爬行,小心翼翼,翘起尾部,不让丝沾在地面的沙石或别的物体上,走过空地,再爬上对面的檐头,高度差不多了,或说它满意了,再把丝收紧。

6.本题主要考查学生理解能力。

从文中第⑦自然段中“它是勤奋、敏感,沉默而坚韧的昆虫”可知,作者歌颂了蜘蛛勤奋、敏感,沉默而坚韧的品质。

7.本题主要考查提取关键信息。

阅读短文第⑧段“这样的成绩,使人不由想起那些沉默寡言的人和一些深藏不漏的智者。”可知,作者由蜘蛛联想到了那些沉默寡言的人和一些深藏不漏的智者。

8.本题考查学生对题目的理解。

由文中第⑩自然段“蜘蛛不会飞翔,但是它照样把网结在空中。”可知,虽然蜘蛛不会飞,但是它能把网结在空中,用“飞翔”修饰蜘蛛,表达了作者对蜘蛛的赞美之情。

9.它一边飞,一边从嘴里发出超声波。而这种声音,人的耳朵是听不见的,蝙蝠的耳朵却能听见。超声波向前传播时,遇到障碍物就反射回来,传到蝙蝠的耳朵里,蝙蝠就立刻改变飞行的方向。 10.B 11. 嘴 超声波 耳朵 人们根据萤火虫的光发明了冷光灯。

人们根据青蛙的眼睛发明了电子蛙眼。

【解析】9.本题考查提取信息的能力。

结合文中“它一边飞,一边从嘴里发出超声波。而这种声音,人的耳朵是听不见的,蝙蝠的耳朵却能听见。超声波向前传播时,遇到障碍物就反射回来,传到蝙蝠的耳朵里,蝙蝠就立刻改变飞行的方向。”可知,这是蝙蝠能在夜里飞行的秘密。

10.本题考查重点字词的理解。

“终于”的意思是表示经过种种变化或等待之后出现的情况。用在句子“后来,科学家经过反复研究,终于揭开了蝙蝠能在夜里飞行的秘密”中,体现了科学家的研究付出了艰辛的劳动,经历了漫长的时间,研究成果来之不易。故选B。

11.本题考查文章理解和思路拓展。

由文中“它一边飞,一边从嘴里发出超声波。而这种声音,人的耳朵是听不见的,蝙蝠的耳朵却能听见。超声波向前传播时,遇到障碍物就反射回来,传到蝙蝠的耳朵里,蝙蝠就立刻改变飞行的方向。”“雷达通过天线发出无线电波,无线电波遇到障碍物就反射回来,被雷达接收到,显示在荧光屏上。”可知,(1)雷达的天线就像蝙蝠的嘴;(2)雷达发出的无线电波就像蝙蝠嘴里发出的超声波;(3)雷达的荧光屏就像蝙蝠的耳朵。

(4)开放性试题,答案不唯一,写出从动物身上得到启发后发明的例子即可。示例:从蜻蜓的身上得到启示,发明了直升机;从鱼身上得到启示,发明了潜水艇。

12.B 13.AD 14.介绍了“隐身衣”的设计原理。(这件“隐身衣”是利用光学原理和一些摄像技术设计而成的。) 15.D 16.B

【分析】12.本题考查了对省略号作用的辨析。

第三自然段省略号了列举“隐身衣”的作用。

13.本题考查了学生的阅读能力。

结合第二自然段中“他利用光学原理和一些摄像技术,让这件衣服产生了奇异的透明效果。”可知选A。

14.本题考查对段意的概括能力。

结合第二自然段的内容及第三自然段中的过渡句“‘隐身衣’的原理其实很简单,但是它的用途却非常广泛。”的前半句可知,第二自然段主要介绍了了“隐身衣”的设计原理。

15.本题考查了学生的阅读能力。

认真阅读第二三自然段,从中获取信息进行选择。结合“首先,摄像机拍摄到穿衣者身后的场景并传给放映机;然后,放映机又将拍摄到的画面投射到‘隐身衣’的前侧。可知,穿上那件灰色衣服,并不是变成真正透明的“隐身人”,而是将放映机又将拍摄到的画面投射到“隐身衣”的前侧。故D错误。

16.本题考查对段落作用的分析。

本文主要介绍的是“隐身衣”,第一段内容“后来人们才明白,原来,是那件灰色衣服——‘隐身衣’在作怪。”引出了要介绍的内容,中间内容详细介绍了“隐身衣”,最后一段“多么神奇的‘隐身衣’啊!”对整篇文章进行了总结。选项B正确。

17. 有趣 锋利 锐利 又密又短 可怕 凶猛 18. 9 2 7 9

1

19.刺猬的硬刺不仅能保护自己,还能用它来搬运东西。

【分析】17.本题考查学生提取文中关键信息和词语搭配的能力。在这里只需要能够找到原文中的形容词即可,要求学生认真读文章。根据文章中“刺猬刺猬是一种有趣的小动物”“牙齿非常锋利”“的爪子像老鹰爪子那么锐利”“刺猬浑身长满了像钢针一样的硬刺,又短又密”“成为一个可怕的刺球”“连凶猛的野猪也拿它没有办法”等句可以提取信息。

18.本题考查学生理解概括文章内容的能力。需要学生根据文章内容进行作答。本段共9句话。第2句至第6句描写了刺猬的外形特征;第7句描写了刺猬如何御敌;第8句过渡句;第9句描写了刺猬如何搬运东西。

19.本题考查学生提取文章关键信息的能力。根据文章第8句话可知答案。即:刺猬不仅用硬刺保护自己,还用它来搬运东西呢。

20.比喻两者全不相干。 21. 苍蝇嗅觉感受器的结构和功能 十分奇特的小型气体分析仪 宇宙飞船的座舱里 检测舱内气体的成分 22.C 23.C 24. 联系实际生活 这种小型气体分析仪,也可用来测量潜水艇和矿井里的有害气体。

【分析】20.本题考查学生联系上下文理解词语。需要学生将词语放在特定的语境中分析。

根据句中“但仿生学却把它们紧密地联系起来了”可知,“风马牛不相及”就是说苍蝇与航天事业两者毫不相干。

21.本题考查学生对文本内容的掌握。学生需要仔细阅读短文内容,从文中寻找答案。

学生可根据文中“仿生学家由此得到启发,根据苍蝇嗅觉感受器的结构和功能,仿制成一种十分奇特的小型气体分析仪。”“这种仪器已经被安装在宇宙飞船的座舱里,用来检测舱内气体的成分。”可知本题的答案。

22.本题考查学生对文章内容的分析。

文章第二自然段为我们揭秘了苍蝇用来嗅气味的器官。根据“若有气味进入“鼻孔”,这些神经立即把气味刺激转变成神经电脉冲,送往大脑。大脑根据不同气味物质所产生的神经电脉冲的不同,就可区别出不同气味的物质。”可知,气味先是进入苍蝇的嗅觉感受器,其中的神经再把气味转化成神经电脉冲传给大脑,大脑再区别不同的气味。所以本题选择C。

23.本题考查学生对说明方法的掌握。

“苍蝇的触角像是一台灵敏的气体分析仪。”一句中有比喻的手法,用在说明文中即是打比方的说明方法,将“苍蝇的触角”比作“灵敏的气体分析仪”,生动形象地说明了苍蝇触角的灵敏的特点。

24.本题考查学生对文章内容的分析和理解。

明明同学提出的“仿生学家仿制的这种仪器还能干什么?”这个问题是基于仪器的功能来说的,需要学生联系生活实际去作答,对其要有一定的了解,所以这个问题是从联系实际生活的角度提出来的。

小型气体分析仪的功能还有很多,如可用来测量潜水艇和矿井里的有害气体,学生可以课后进行了解,多加积累。本题答案不唯一。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第二单元阅读理解特训卷-语文四年级上册统编版

课内阅读。

①人类在上百万年的历史中一直很依赖自然,生活在一个慢吞吞、静悄悄、一到夜里就黑暗无光的世界。那时没有电灯,没有电视,没有收音机,也没有汽车。人们只能在神话中用“千里眼”“顺风耳”和腾云驾雾的神仙,来寄托自己的美好愿望。我们的祖先大概谁也没有料到,他们的那么多幻想在现代纷纷变成了现实。20世纪的成就,真可以用“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”来形容。

②20世纪,人类登上月球,潜入深海,洞察百亿光年外的天体,探索原子核世界的奥秘;20世纪,电视、程控电话、因特网以及民航飞机、高速火车、远洋船舶等,日益把人类居住的星球变成联系紧密的“地球村”。人类生活的舒适、方便,是连过去王公贵族也不敢想的。科学在改变着人类的精神文化生活,也在改变着人类的物质生活。

1.写出下列词语的近义词。

依赖——( ) 幻想——( )

2.神话中的“千里眼”“顺风耳”和腾云驾雾的神仙,在现实生活中分别指 、 和 。

3.画“____”的句子运用了 、 的修辞手法,引用这两句诗是为了说明________________________________________________________________

4.科学带来了哪些改变?用原文回答。

________________________________________________________________

课外阅读。

飞翔的蜘蛛

①有一天黄昏,我发现,一只黑蜘蛛在后院的两檐之间结一张很大的网。

②难道蜘蛛会飞?要不,从这个檐头到那个檐头中间一丈余宽,第一根线是怎么拉过去的?

③带着这个疑问,我把院子里所有的珠网全都搅毁了。

④后来,细细地观察,我才发现它走了许多弯路——从一个檐头起,打结,顺墙而下,一步一步地向前爬行,小心翼翼,翘起尾部,不让丝沾在地面的沙石或别的物体上,走过空地,再爬上对面的檐头,高度差不多了,或说它满意了,再把丝收紧。

⑤收第一根丝要半个多小时,直到成一条直线。

⑥以后的进程一般比第一根丝安置要快多了。尽管它很复杂,但蜘蛛对此十分熟练,操作起来,仿佛是一种愉快开心的表演似的。

⑦蜘蛛不会飞翔,但它能够把网凌空结在半空中。它是勤奋、敏感,沉默而坚韧的昆虫,它的网制得精巧而且规矩,八卦形地张开,仿佛得到神助。

⑧这样的成绩,使人不由想起那些沉默寡言的人和一些深藏不露的智者。

⑨于是,我记住了:

⑩蜘蛛不会飞翔,但它照样把网结在空中。

奇迹是执著者造成的。

5.两个檐头间一丈余宽,蜘蛛是如何架起第一根丝线的?

________________________________________________________________

6.作者歌颂了蜘蛛什么样的品质?

________________________________________________________________

7.作者由蜘蛛联想到生活中的哪些人?

________________________________________________________________

8.文章题目为什么叫“飞翔的蜘蛛”?

________________________________________________________________

后来,科学家经过反复研究,终于揭开了蝙蝠能在夜里飞行的秘密。它一边飞,一边从嘴里发出超声波。而这种声音,人的耳朵是听不见的,蝙蝠的耳朵却能听见。超声波向前传播时,遇到障碍物就反射回来,传到蝙蝠的耳朵里,蝙蝠就立刻改变飞行的方向。

知道蝙蝠在夜里如何飞行,你猜到飞机夜间飞行的秘密了吗? 现代飞机上安装了雷达,雷达的工作原理与蝙蝠探路类似。雷达通过天线发出无线电波,无线电波遇到障碍物就反射回来,被雷达接收到,显示在荧光屏上。从雷达的荧光屏上,驾驶员能够清楚看到前方有没有障碍物,所以飞机飞行就更安全了。

9.蝙蝠能在夜里飞行的秘密是什么? 从文中找到答案,用波浪线画出。

10.“科学家经过反复研究,终于揭开了蝙蝠能在夜里飞行的秘密。”对句中 “终于”一词的理解正确的是 ( )。

A.说明蝙蝠在夜里飞行的秘密很容易被发现。

B.体现了科学家的研究成果来之不易,他们付出了艰辛的劳动。

C.表明了科学家对能揭开蝙蝠夜里飞行的秘密,感到很幸运。

11.根据课文填写示意图,写一写雷达和蝙蝠之间的联系。

(1)雷达的天线就像蝙蝠的 。

(2)雷达发出的无线电波就像蝙蝠嘴里发出的 。

(3)雷达的荧光屏就像蝙蝠的 。

(4)雷达是模仿蝙蝠探路的方法制造出来的。科学家还从哪些动物身上得到启示,制造了现代化设备呢? 请列举两个: ① 。② 。

课外阅读。

神奇的“隐身人”

一个晴朗的中午,在日本东京大学的校园里,一名研究生身穿一件带帽子的灰色衣服来到街道上。老师和同学们惊奇地发现:他的身上居然是透明的!人们可以透过他的身躯,看到他背后来往走动的人群。大家都不敢相信自己的眼睛,还以为是撞见“鬼”了。后来人们才明白,原来,是那件灰色衣服——“隐身衣”在作怪。

这件“隐身衣”的设计者是东京大学的田智前教授,他利用光学原理和一些摄像技术,让这件衣服产生了奇异的透明效果。他在“隐身衣”上安装了一台微型摄像机和一台放映机。首先,摄像机拍摄到穿衣者身后的场景并传给放映机;然后,放映机又将拍摄到的画面投射到“隐身衣”的前侧。

“隐身衣”的原理其实很简单,但是它的用途却非常广泛。例如,医生做手术时,经常被自己的手挡住视线,如果戴上“隐身手套”,做手术可以更方便;飞行员驾驶飞机时常常被驾驶舱的地板限制视野,让地板罩上“隐身衣”,飞行员的观察范围可以更宽广……“隐身衣”在军事上叫作“光学迷彩”,当士兵们穿上这种伪装,就变成了看不见的“透明人”,其战斗力可以大大提高!

多么神奇的“隐身衣”啊!

12.第3自然段中的省略号的作用是( )

A.表示引文的省略。

B.表示列举的省略。

C.表示说话断断续续。

13.“隐身衣”是利用( ),让这件衣服产生了奇异的透明效果。(多选)

A.光学原理 B.小孔成像

C.隐身技术 D.摄像技术

14.请概括第2自然段的主要内容。

________________________________________________________________

15.“隐身衣”的用途非常广泛,对它的具体描述不正确的一项是( )

A.医生做手术时,如果戴上“隐身手套”,做手术可以更方便。

B.让驾驶舱地板罩上“隐身衣”,飞行员的观察范围可以更宽广。

C.士兵们穿上“隐身衣”,其战斗力可以大大提高。

D.穿上一件灰色衣服,就可以变成透明的“隐身人”。

16.最后一个自然段在文中的作用是( )

A.点明中心。 B.总结全文。 C.点明题目。

课外阅读。

刺猬刺猬是一种有趣的小动物。它的身体活像一只老鼠,只是比老鼠大多了。它的头尖尖的,眼睛和耳朵很小,牙齿非常锋利,门牙特别长。刺猬的四肢很短,跑起来很快。它的爪子像老鹰爪子那么锐利,那么有力。除了腹部,刺猬浑身长满了像钢针一样的硬刺,又短又密。遇到强敌时,它就把身体蜷(quán)成一团,成为一个可怕的刺球,连凶猛的野猪也拿它没有办法。刺猬不仅用硬刺保护自己,还用它来搬运东西呢。夏天,正当人们进入梦乡的时候,它悄悄地从洞中爬出来,趁着月光,窜到瓜地里,用它那锋利的牙齿把瓜柄咬断,然后在地上打个滚,把硬刺扎进瓜皮,一翻身就背着瓜溜走了。

17.用短文中的词语填空。

( )的刺猬 ( )的牙齿 ( )的爪子

( )的硬刺 ( )的刺球 ( )的野猪

18.短文共 句话。其中,第 句到第6句写了刺猬的样子,第 句是写刺猬用硬刺保护自己,第 句是写刺猬用硬刺来搬运东西。全文是围绕第 句话来写的。

19.你知道刺猬的硬刺有什么作用吗?

________________________________________________________________

课外阅读。

苍蝇与宇宙飞船

令人讨厌的苍蝇,与宏伟的航天事业似乎风马牛不相及,但仿生学却把它们紧密地联系起来了。

苍蝇的嗅觉特别灵敏,远在几千米外的气味也能嗅到。但是苍蝇并没有“鼻子”,它靠什么来嗅气味呢?原来,苍蝇的“鼻子”——嗅觉感受器分布在头部的一对触角上。 每个“鼻子”只有一个“鼻孔”与外界相通,内含上百个嗅觉神经细胞。若有气味进入“鼻孔”,这些神经立即把气味刺激转变成神经电脉冲,送往大脑。大脑根据不同气味物质所产生的神经电脉冲的不同,就可区别出不同气味的物质。因此,苍蝇的触角像是一台灵敏的气体分析仪。

仿生学家由此得到启发,根据苍蝇嗅觉感受器的结构和功能,仿制成一种十分奇特的小型气体分析仪。这种仪器的“探头”不是金属,而是活的苍蝇。就是把非常纤细的微电极插到苍蝇的嗅觉神经上,将引导出来的神经电信号经电子线路放大后,送给分析仪;分析仪一经发现气味物质的信号,便能发出警报。这种仪器已经被安装在宇宙飞船的座舱里,用来检测舱内气体的成分。

20.联系上下文理解词语。

风马牛不相及:

21.根据短文内容填空。

仿生学家根据 ,仿制成一种 。这种仪器被安装在 ,用来 。

22.苍蝇是怎样区别不同气味的物质的? ( )

A.气味进入鼻孔——神经把气味转化成神经电脉冲——分辨物质

B.气味进入嗅觉感受器——神经把气味转化成神经电脉冲——传给分析器——分辨物质

C.气味进入嗅觉感受器——神经把气味转化成神经电脉冲——传给大脑——分辨物质

D.气味进入鼻孔——神经把气味转化成神经电脉冲——传给大脑——分辨物质

23.“苍蝇的触角像是一台灵敏的气体分析仪。”这句话运用了( )的说明方法。

A.举例子 B.列数字 C.打比方 D.作比较

24.明明同学在读本文的时候提出了这样一个问题:仿生学家仿制的这种仪器还能干什么?

(1)这个问题是从 的角度提出来的。

(2)我来解答这个问题。

________________________________________________________________

参考答案:

1. 依靠 想象 2. 望远镜 电话 飞机 3. 比喻 夸张 现代科学技术的进步之快、之大 4.科学在改变着人类的精神文化生活,也在改变着人类的物质生活。

【解析】1.本题考查写近义词。

依赖:依靠某种人或事物而不能自立或自给。近义词:依靠。

幻想:以个人或社会的理想和愿望为依据,对还没有实现的事物有所想象。近义词:想象。

2.本题考查对短文内容的掌握。

千里眼:能够看到很远很远的东西。在现实生活中,它意味着电视、电脑和望远镜;

顺风耳:从很远的地方就能听到的声音。在现实生活中,电话和收音机。

腾云驾雾:传说中指利用法术乘云雾飞行。在现实生活中,指飞机。

3.本题考查修辞方法的解析和运用。

首先要了解常见的修辞方法有比喻、拟人、夸张、排比、设问、反问等,然后通读整句,了解句意,抓住关键信息,辨析所用的修辞方法。

“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”意思是仿佛一夜之间春风吹来,树上有如梨花竞相开放。出自:《白雪歌送武判官归京》是唐代诗人岑参的作品。

根据意思可知运用了比喻的修辞,把雪比作梨花,富有浪漫色彩,意境壮美,比喻贴切。

从“一夜”可知运用了夸张的修辞,从第①段的句子“20世纪的成就,真可以用‘忽如一夜春风来,千树万树梨花开’来形容”可知引用这两句诗是为了说明现代科学技术的进步之快、之大。

4.本题考查对短文内容的掌握。

第②段的句子“科学在改变着人类的精神文化生活,也在改变着人类的物质生活”可知科学带来了人类的精神文化生和物质生活的改变。

5.从一个檐头起,打结,顺墙而下,一步一步地向前爬行,小心翼翼,翘起尾部,不让丝沾在地面的沙石或别的物体上,走过空地,再爬上对面的檐头,高度差不多了,或说它满意了,再把丝收紧。 6.勤奋,沉默而坚韧,坚持不懈。 7.那些沉默寡言的人和一些深藏不露的智者。 8.因为蜘蛛虽然不会飞翔,但它照样把网结在空中。奇迹是执著者造成的。

【解析】5.本题主要考查学生的理解文章的能力。

文中①——③写了作者好奇一丈余宽的距离,蜘蛛的第一根线是怎么拉过去的。为了搞清楚这个问题,作者把院子里所有的珠网全都搅毁了。所以文中第④自然段“后来,细细地观察,我才发现它走了许多弯路”后面引出了下文,作者终于发现蜘蛛是如何架起第一根丝线的,即:从一个檐头起,打结,顺墙而下,一步一步地向前爬行,小心翼翼,翘起尾部,不让丝沾在地面的沙石或别的物体上,走过空地,再爬上对面的檐头,高度差不多了,或说它满意了,再把丝收紧。

6.本题主要考查学生理解能力。

从文中第⑦自然段中“它是勤奋、敏感,沉默而坚韧的昆虫”可知,作者歌颂了蜘蛛勤奋、敏感,沉默而坚韧的品质。

7.本题主要考查提取关键信息。

阅读短文第⑧段“这样的成绩,使人不由想起那些沉默寡言的人和一些深藏不漏的智者。”可知,作者由蜘蛛联想到了那些沉默寡言的人和一些深藏不漏的智者。

8.本题考查学生对题目的理解。

由文中第⑩自然段“蜘蛛不会飞翔,但是它照样把网结在空中。”可知,虽然蜘蛛不会飞,但是它能把网结在空中,用“飞翔”修饰蜘蛛,表达了作者对蜘蛛的赞美之情。

9.它一边飞,一边从嘴里发出超声波。而这种声音,人的耳朵是听不见的,蝙蝠的耳朵却能听见。超声波向前传播时,遇到障碍物就反射回来,传到蝙蝠的耳朵里,蝙蝠就立刻改变飞行的方向。 10.B 11. 嘴 超声波 耳朵 人们根据萤火虫的光发明了冷光灯。

人们根据青蛙的眼睛发明了电子蛙眼。

【解析】9.本题考查提取信息的能力。

结合文中“它一边飞,一边从嘴里发出超声波。而这种声音,人的耳朵是听不见的,蝙蝠的耳朵却能听见。超声波向前传播时,遇到障碍物就反射回来,传到蝙蝠的耳朵里,蝙蝠就立刻改变飞行的方向。”可知,这是蝙蝠能在夜里飞行的秘密。

10.本题考查重点字词的理解。

“终于”的意思是表示经过种种变化或等待之后出现的情况。用在句子“后来,科学家经过反复研究,终于揭开了蝙蝠能在夜里飞行的秘密”中,体现了科学家的研究付出了艰辛的劳动,经历了漫长的时间,研究成果来之不易。故选B。

11.本题考查文章理解和思路拓展。

由文中“它一边飞,一边从嘴里发出超声波。而这种声音,人的耳朵是听不见的,蝙蝠的耳朵却能听见。超声波向前传播时,遇到障碍物就反射回来,传到蝙蝠的耳朵里,蝙蝠就立刻改变飞行的方向。”“雷达通过天线发出无线电波,无线电波遇到障碍物就反射回来,被雷达接收到,显示在荧光屏上。”可知,(1)雷达的天线就像蝙蝠的嘴;(2)雷达发出的无线电波就像蝙蝠嘴里发出的超声波;(3)雷达的荧光屏就像蝙蝠的耳朵。

(4)开放性试题,答案不唯一,写出从动物身上得到启发后发明的例子即可。示例:从蜻蜓的身上得到启示,发明了直升机;从鱼身上得到启示,发明了潜水艇。

12.B 13.AD 14.介绍了“隐身衣”的设计原理。(这件“隐身衣”是利用光学原理和一些摄像技术设计而成的。) 15.D 16.B

【分析】12.本题考查了对省略号作用的辨析。

第三自然段省略号了列举“隐身衣”的作用。

13.本题考查了学生的阅读能力。

结合第二自然段中“他利用光学原理和一些摄像技术,让这件衣服产生了奇异的透明效果。”可知选A。

14.本题考查对段意的概括能力。

结合第二自然段的内容及第三自然段中的过渡句“‘隐身衣’的原理其实很简单,但是它的用途却非常广泛。”的前半句可知,第二自然段主要介绍了了“隐身衣”的设计原理。

15.本题考查了学生的阅读能力。

认真阅读第二三自然段,从中获取信息进行选择。结合“首先,摄像机拍摄到穿衣者身后的场景并传给放映机;然后,放映机又将拍摄到的画面投射到‘隐身衣’的前侧。可知,穿上那件灰色衣服,并不是变成真正透明的“隐身人”,而是将放映机又将拍摄到的画面投射到“隐身衣”的前侧。故D错误。

16.本题考查对段落作用的分析。

本文主要介绍的是“隐身衣”,第一段内容“后来人们才明白,原来,是那件灰色衣服——‘隐身衣’在作怪。”引出了要介绍的内容,中间内容详细介绍了“隐身衣”,最后一段“多么神奇的‘隐身衣’啊!”对整篇文章进行了总结。选项B正确。

17. 有趣 锋利 锐利 又密又短 可怕 凶猛 18. 9 2 7 9

1

19.刺猬的硬刺不仅能保护自己,还能用它来搬运东西。

【分析】17.本题考查学生提取文中关键信息和词语搭配的能力。在这里只需要能够找到原文中的形容词即可,要求学生认真读文章。根据文章中“刺猬刺猬是一种有趣的小动物”“牙齿非常锋利”“的爪子像老鹰爪子那么锐利”“刺猬浑身长满了像钢针一样的硬刺,又短又密”“成为一个可怕的刺球”“连凶猛的野猪也拿它没有办法”等句可以提取信息。

18.本题考查学生理解概括文章内容的能力。需要学生根据文章内容进行作答。本段共9句话。第2句至第6句描写了刺猬的外形特征;第7句描写了刺猬如何御敌;第8句过渡句;第9句描写了刺猬如何搬运东西。

19.本题考查学生提取文章关键信息的能力。根据文章第8句话可知答案。即:刺猬不仅用硬刺保护自己,还用它来搬运东西呢。

20.比喻两者全不相干。 21. 苍蝇嗅觉感受器的结构和功能 十分奇特的小型气体分析仪 宇宙飞船的座舱里 检测舱内气体的成分 22.C 23.C 24. 联系实际生活 这种小型气体分析仪,也可用来测量潜水艇和矿井里的有害气体。

【分析】20.本题考查学生联系上下文理解词语。需要学生将词语放在特定的语境中分析。

根据句中“但仿生学却把它们紧密地联系起来了”可知,“风马牛不相及”就是说苍蝇与航天事业两者毫不相干。

21.本题考查学生对文本内容的掌握。学生需要仔细阅读短文内容,从文中寻找答案。

学生可根据文中“仿生学家由此得到启发,根据苍蝇嗅觉感受器的结构和功能,仿制成一种十分奇特的小型气体分析仪。”“这种仪器已经被安装在宇宙飞船的座舱里,用来检测舱内气体的成分。”可知本题的答案。

22.本题考查学生对文章内容的分析。

文章第二自然段为我们揭秘了苍蝇用来嗅气味的器官。根据“若有气味进入“鼻孔”,这些神经立即把气味刺激转变成神经电脉冲,送往大脑。大脑根据不同气味物质所产生的神经电脉冲的不同,就可区别出不同气味的物质。”可知,气味先是进入苍蝇的嗅觉感受器,其中的神经再把气味转化成神经电脉冲传给大脑,大脑再区别不同的气味。所以本题选择C。

23.本题考查学生对说明方法的掌握。

“苍蝇的触角像是一台灵敏的气体分析仪。”一句中有比喻的手法,用在说明文中即是打比方的说明方法,将“苍蝇的触角”比作“灵敏的气体分析仪”,生动形象地说明了苍蝇触角的灵敏的特点。

24.本题考查学生对文章内容的分析和理解。

明明同学提出的“仿生学家仿制的这种仪器还能干什么?”这个问题是基于仪器的功能来说的,需要学生联系生活实际去作答,对其要有一定的了解,所以这个问题是从联系实际生活的角度提出来的。

小型气体分析仪的功能还有很多,如可用来测量潜水艇和矿井里的有害气体,学生可以课后进行了解,多加积累。本题答案不唯一。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地