3 《鸿门宴》 课件(共32张PPT)统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 3 《鸿门宴》 课件(共32张PPT)统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-07 09:15:30 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

—统编版—语文—第一单元

《鸿门宴》第三课时

学习作者把人物放在激烈的矛盾斗争中,通过人物的个性化语言和动作刻画展示人物个性特征的写作方法。

学习目标

客观评价项羽,探究其悲剧根源,学会评价历史人物。

鸿门宴是一场惊心动魄的斗争。在那种剑拔弩张的形势下,每个人物的性格特征都表现得淋漓尽致,作者是通过什么手法来塑造人物形象的呢

(图片来自网络)

活动一:鉴赏《鸿门宴》人物,掌握塑造人物形象的方法。

一、鉴赏人物,掌握方法

1.在情节的矛盾冲突中塑造人物。

项王欲战

范

增举

玦

项庄舞剑

樊哙闯帐

张良留谢

项伯夜访

项羽不应

项伯翼蔽

项王款待

项王受璧

项羽:自大轻敌、不善用人、刚愎自用

全文情节五起五落,张弛有度,波澜起伏。

刘邦:圆滑世故、善于用人、随机应变

一、鉴赏人物,掌握方法

2.运用传神的语言描写和动作、神态描写塑造人物形象。

(1)项羽听到曹无伤的密报与范增的劝说后,大怒,决心“旦日飨士卒,为击破沛公军”,充分体现了其直率冲动的性格。

(2)当他听到项伯所说“今人有大功而击之,不义也”时,又立即改变了主意,答应“善遇”刘邦,并且告诉刘邦“此沛公左司马曹无伤言之”,体现他的寡谋轻信。

(3)文中对樊哙的描写也很精彩:

语言: 此迫矣!臣请入,与之同命。

动作:侧其盾以撞;起,立而饮之;拔剑切而啖之。

神态:瞋目视项王,头发上指,目眦尽裂。

性格:忠诚勇敢,直率豪放。

一、鉴赏人物,掌握方法

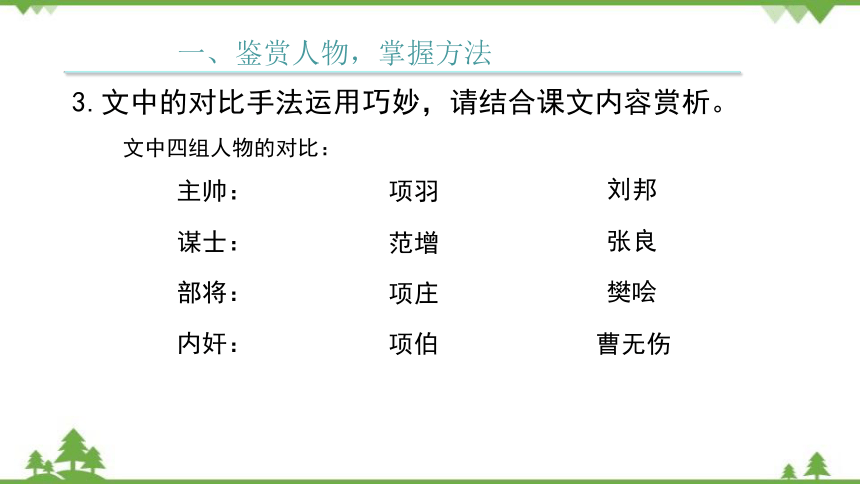

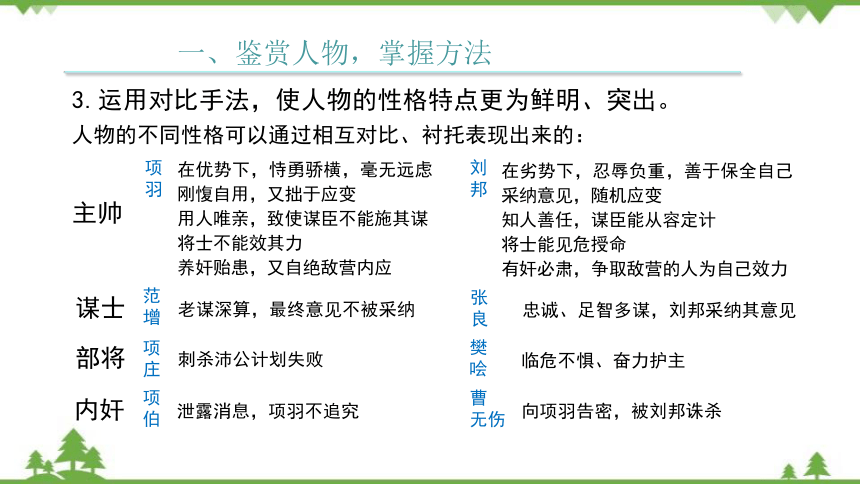

3.文中的对比手法运用巧妙,请结合课文内容赏析。

一、鉴赏人物,掌握方法

3.文中的对比手法运用巧妙,请结合课文内容赏析。

主帅:

谋士:

部将:

内奸:

文中四组人物的对比:

项羽

刘邦

范增

张良

项庄

樊哙

项伯

曹无伤

一、鉴赏人物,掌握方法

3.运用对比手法,使人物的性格特点更为鲜明、突出。

人物的不同性格可以通过相互对比、衬托表现出来的:

主帅

谋士

部将

内奸

项

羽

范

增

在优势下,恃勇骄横,毫无远虑

刚愎自用,又拙于应变

用人唯亲,致使谋臣不能施其谋

将士不能效其力

养奸贻患,又自绝敌营内应

刘邦

在劣势下,忍辱负重,善于保全自己

采纳意见,随机应变

知人善任,谋臣能从容定计

将士能见危授命

有奸必肃,争取敌营的人为自己效力

项庄

项伯

张良

樊哙

曹

无伤

老谋深算,最终意见不被采纳

刺杀沛公计划失败

泄露消息,项羽不追究

忠诚、足智多谋,刘邦采纳其意见

临危不惧、奋力护主

向项羽告密,被刘邦诛杀

一、鉴赏人物,掌握方法

4.出色的细节描写。

鸿门宴中,“项王、项伯东向坐,范增南向坐,沛公北向坐,张良西向侍”的座次,表现了项羽自高自大,目空一切的性格弱点及刘邦的委曲求全。

(图片来自网络)

自古成王败寇,项羽在楚汉之争中是个失败者,我们应该怎样评价项羽这个失败的英雄呢

(图片来自网络)

垓下之战,西楚霸王四面楚歌乌江自刎

活动二:客观评价历史人物,探究项羽悲剧根源

二、客观评价历史人物,探究项羽悲剧根源

1.结合课文内容探讨项羽的“义”。

人们通常称赞项羽重情重义。项羽性格的最大魅力在于他的“义”,而这个“义”也恰恰演绎了他的个人悲剧。

“义”

不杀刘邦

听信项伯

赞赏樊哙

二、客观评价历史人物,探究项羽悲剧根源

1.结合课文内容探讨项羽的“义”。

古人云:“义者,宜也。”

只要行之得当,言而得体,便可称其“义”。然而,“义”是没有一个绝对标准的。听信项伯善待刘邦,刘邦在鸿门宴中能化险为夷,导致放虎归山,他重义轻理,是造成他失败的原因之一。

(图片来自网络)

二、客观评价历史人物,探究项羽悲剧根源

1.结合课文内容探讨项羽的“义”。

古人云:“义者,宜也。”

只要行之得当,言而得体,便可称其“义”。然而,“义”是没有一个绝对标准的。听信项伯善待刘邦,刘邦在鸿门宴中能化险为夷,导致放虎归山,他重义轻理,是造成他失败的原因之一。

(图片来自网络)

二、客观评价历史人物,探究项羽悲剧根源

2.鸿门宴上刘邦、项羽的较量,是“楚汉之争”的缩影,

我们还可以结合以下两个片段,深入认识项羽的性格:

秦始皇游会稽,渡浙江、梁与籍俱观。籍曰:“彼可取而代也。”梁掩其口,曰:“毋妄言,族矣!”梁以此奇籍。

高祖常徭咸阳,纵观秦皇帝,喟然太息曰:“嗟乎!大丈夫当如此也!”

当此时,彭越数反梁地,绝楚粮食,项王患之。为高俎,置太公其上,告汉王曰:“今不急下,吾烹太公。”汉王曰:“吾与项羽俱北面受命怀王,约为兄弟,吾翁即若翁,必欲烹而翁,则幸分我一杯羹。”

——项羽直率粗犷与刘邦胸有城府判若分明。

——项羽的性格急躁与刘邦的老奸巨猾对比鲜明。

二、客观评价历史人物,探究项羽悲剧根源

请同学们自行赏析以下文段,更为全面地认识项羽:

秦末,怀王与诸将约,先入定关中者王之。当是时,秦兵强,常乘胜逐北。诸将莫利先入关。独项羽怨秦破项梁军,奋,愿与沛公西入关。怀王诸老将皆曰:“项羽为人剽悍猾贼。项羽尝攻襄城,襄城无遗类,皆坑之,诸所过无不残灭。今诚得长者往,毋侵暴,宜可下。今项羽剽悍,不可遣。独沛公素宽大长者,可遣。”卒不许项羽,而遣沛公西略地。

——刘邦得民心,项羽失民心。

二、客观评价历史人物,探究项羽悲剧根源

2.鸿门宴上刘邦、项羽的较量,是“楚汉之争”的缩影,

我们还可以结合以下两个片段,深入认识项羽的性格:

秦始皇游会稽,渡浙江、梁与籍俱观。籍曰:“彼可取而代也。”梁掩其口,曰:“毋妄言,族矣!”梁以此奇籍。

高祖常徭咸阳,纵观秦皇帝,喟然太息曰:“嗟乎!大丈夫当如此也!”

当此时,彭越数反梁地,绝楚粮食,项王患之。为高俎,置太公其上,告汉王曰:“今不急下,吾烹太公。”汉王曰:“吾与项羽俱北面受命怀王,约为兄弟,吾翁即若翁,必欲烹而翁,则幸分我一杯羹。”

——项羽直率粗犷与刘邦胸有城府判若分明。

——项羽的性格急躁与刘邦的老奸巨猾对比鲜明。

二、客观评价历史人物,探究项羽悲剧根源

3.千秋功过世人说,品读下面三首诗歌,谈谈诗人对项羽的评价有何不同?

《题乌江亭》 杜牧

胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

《题乌江项王庙诗》 王安石

百战疲劳壮士哀,中原一败势难回。江东子弟今虽在,肯为君王卷土来?

《夏日绝句》 李清照

生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。

--杜牧认为:男儿应当能屈能伸,卷土重来。又对项羽未能卷土重来表示惋惜。

--王安石认为:军民离心,败势难回。认为项羽自杀是历史的必然。

--李清照认为:项羽气势豪壮,令人敬仰。从开始至结束都洋溢着对英雄的赞美和敬仰。

二、客观评价历史人物,探究项羽悲剧根源

4.结合人物评价,探究项羽悲剧根源。

吾起兵至今八岁矣,身七十余战,所当者破,所击者服,未尝败北,遂霸有天下。然今卒困于此,此天之亡我,非战之罪也。

——项羽

自矜功伐,奋其私智而不师古。谓霸王之业,欲以力征经营天下。五年卒亡其国,身死东城,尚不觉悟而不自责,过矣。乃引“天亡我,非用兵之罪也”,岂不谬哉! ——司马迁

(图片来自网络)

(图片来自网络)

二、客观评价历史人物,探究项羽悲剧根源

5.小结

探究项羽悲剧根源,从个人性格来看,他的失败应该是性格的悲剧,他对战争的一种近乎盲目的自信和崇拜,他的“自矜功伐”导致了他的悲剧。而项羽失败的根本原因,在于项羽灭秦之后,逆历史潮流而行,“分裂天下而封诸侯”,使社会再次回到秦统一以前的分裂、动乱的状态。

二、客观评价历史人物,探究项羽悲剧根源

客观评价历史人物,要把握决定人物命运的主要性格特征,可以从文化层面去探讨人物身上的特性,也可以结合史料去了解历史评价,加深对人物的理解。

5.小结

二、客观评价人物,探究项羽悲剧根源

6.有人说项羽不在席间杀死刘邦,表现了他的“妇人之仁”,而苏轼在《范增论》中说这体现了他的“君人之度”。

同学们,为什么会有这样两种不同的看法呢?

人物性格具有复杂性、多样性,我们要客观、辩证地进行评价。

钱钟书在《管锥编》中对项羽有一个分析,对我们理解项羽丰富、复杂的性格内涵有帮助:“‘言语呴呴’与‘喑呜叱咤’,‘恭敬慈爱’与‘僄悍猾贼’,‘爱人礼士’与‘妒贤嫉能’,‘妇人之仁’与‘屠坑残灭’,‘分食推饮’与‘刓印不予’,皆若相反相违……《史记》写人物性格,无复综如此者。谈士每以‘虞兮’之歌,谓羽风云之气而兼儿女之情,尚粗浅乎言之也。”

《鸿门宴》是《史记》中极其精彩的一篇,性格鲜明的人物,跌宕起伏的情节,设计巧妙的细节,给读者呈现了一场惊心动魄的宴会场面。

“史圣”司马迁对项羽这位失败了的英雄倾注了太多的感情,使其具有了久远的人格魅力。

结语

(图片来自网络)

结语

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。

虎距龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。

天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

——毛泽东《七律·人民解放军占领南京》

毛泽东认为项羽在处理和刘邦的关系上犯了沽名钓誉的

错误,最终落得自刎乌江的下场。

《项羽本纪》《高祖本纪》《留侯世家》《樊哙列传》

推荐阅读

在以上四部作品中,刘邦自私无赖,缺乏了项羽的霸气和魄力。

“楚骑追汉王,汉王急,推堕孝惠、鲁元车下,滕公常下收载之。”

为了自己不惜抛弃自己的子女。在利益面前的无情无义。

但刘邦为人谦虚,善于言辞,善于用人,被推为皇帝时推辞

“吾闻帝贤者有也,空言虚语,非所守也,吾不敢当帝位。”由此

夺得天下。

刘邦善于包装自己,把自己塑造成解民困于水火之中的形象,并且

能听取别人的意见,克制自己的欲望,非常善于笼络人心 。

写项羽,太史公突出其“勇”,写刘邦,太史公则突出其“奸”。

写项羽的残暴、刘邦的“爱民”,寄托了太史公期待仁政、关注

百姓、反对暴政的思想。

司马迁自己也是一个悲剧英雄,他因李陵一案,锒铛入狱,最终

惨遭宫刑。惺惺相惜,才能把有血有肉、有情有义的项羽描绘的如此

栩栩如生,富有感情。

太史公所写的《项羽本纪》和《高祖本纪》,不以成败论英雄,

歌颂了项羽的丰功伟绩,又一分为二地指出了他的严重错误,

表现了司马迁实事求是的科学精神。

课后作业:

1、在矛盾斗争中刻画人物是《史记》的艺术特点之一,请结合

“樊哙闯帐”这一情节,简要概述人物之间的矛盾冲突,并说说

反映了人物怎样的性格特征?

2、资中筠评价太史公的文章有“奇气”,请结合本文,分析

“奇气”主要表现在哪些方面?

3、课文对樊哙这一形象的刻画浓墨重彩,形神兼备。请结合课文

进行赏析。

4、有人认为樊哙在席上的讲话跟刘邦一模一样,“仅是语句上稍

有变化而已”,这种看法你认同吗?为什么?

1.在矛盾斗争中刻画人物是《史记》的艺术特点之一,请结合“樊哙闯帐”这一情节,简要概述人物之间的矛盾冲突,并说说反映了人物怎样的性格特征?

(1)文段里主要揭示的是项羽和樊哙之间的尖锐矛盾。项羽对樊哙的越礼行为采取的态度,这是矛盾的重心。项羽欣赏樊哙的仗义豪爽,不怪罪樊哙反而好生款待。

(2)通过矛盾冲突刻画了项羽优柔寡断的性格和樊哙在危急关头不顾生死,奋力护主的忠诚与英勇,通过入帐后的行为描写,也说明樊哙粗中有细。

2.资中筠评价太史公的文章有“奇气”,请结合本文,分析“奇气”主要表现在哪些方面?

(1)本文生动地刻画了刘邦、项羽、樊哙等一系列性格鲜明的人物形象,如项羽的自大轻敌、不善用人 、刚愎自用,刘邦的圆滑世故、 善于用人、 随机应变。

(2)情节五起五落,张弛有度,跌宕起伏。全文以“鸿门宴”为中心,以“杀不杀刘邦”为线索,按时间顺序来展开故事情节,具有高超的叙事艺术。

(3)人物对话精妙传神。项羽告诉刘邦“此沛公左司马曹无伤言之”,体现项羽的寡谋轻信。“旦日飨士卒,为击破沛公军”,充分体现了项羽的直率冲动的性格。

答疑

3.课文对樊哙这一形象的刻画浓墨重彩,形神兼备。请结合课文进行赏析。

(1)语言描写:“此迫矣!臣请入,与之同命”。语句短促急迫,紧张的形势,急迫的心态,忠勇的性格鲜明突出。

(2)行动描写:“侧其盾以撞,卫士仆地”,“立而饮之”,“拔剑切而啖之”,无所顾忌,无所畏惧,英武勇敢。

(3)神态描写:“瞋目视项王,头发上指,目眦尽裂”体现了樊哙的直率豪放。着墨不多,却极为传神。

(4)浓墨重彩写樊哙,可以衬托出项羽的优柔寡断,刘邦的善于用人,使项羽、刘邦的性格特征更鲜明。

4.有人认为樊哙在席上的讲话跟刘邦一模一样,“仅是语句上稍有变化而已”,这种看法你认同吗?为什么?

(1)两人讲话中心大体一样,但侧重点不同。刘邦说“所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也”,“日夜望将军至,岂敢反乎!愿伯具言臣之不敢倍德也”,侧重于辩解,强调的是自己“不敢倍德”,寻求项伯的支持。樊哙则是理直气壮责之以“义”,“故遣将守关者,备他盗出入与非常也”,讲述刘邦的劳苦功高,为刘邦叫屈,“窃为大王不取也”,也暗含对项羽的批评。

(2)策略上看,二者区别也明显。刘邦之言属于放低姿态,寻求转机,拉拢项伯。樊哙义责项羽是以攻为守。

谢谢观看!

—统编版—语文—第一单元

《鸿门宴》第三课时

学习作者把人物放在激烈的矛盾斗争中,通过人物的个性化语言和动作刻画展示人物个性特征的写作方法。

学习目标

客观评价项羽,探究其悲剧根源,学会评价历史人物。

鸿门宴是一场惊心动魄的斗争。在那种剑拔弩张的形势下,每个人物的性格特征都表现得淋漓尽致,作者是通过什么手法来塑造人物形象的呢

(图片来自网络)

活动一:鉴赏《鸿门宴》人物,掌握塑造人物形象的方法。

一、鉴赏人物,掌握方法

1.在情节的矛盾冲突中塑造人物。

项王欲战

范

增举

玦

项庄舞剑

樊哙闯帐

张良留谢

项伯夜访

项羽不应

项伯翼蔽

项王款待

项王受璧

项羽:自大轻敌、不善用人、刚愎自用

全文情节五起五落,张弛有度,波澜起伏。

刘邦:圆滑世故、善于用人、随机应变

一、鉴赏人物,掌握方法

2.运用传神的语言描写和动作、神态描写塑造人物形象。

(1)项羽听到曹无伤的密报与范增的劝说后,大怒,决心“旦日飨士卒,为击破沛公军”,充分体现了其直率冲动的性格。

(2)当他听到项伯所说“今人有大功而击之,不义也”时,又立即改变了主意,答应“善遇”刘邦,并且告诉刘邦“此沛公左司马曹无伤言之”,体现他的寡谋轻信。

(3)文中对樊哙的描写也很精彩:

语言: 此迫矣!臣请入,与之同命。

动作:侧其盾以撞;起,立而饮之;拔剑切而啖之。

神态:瞋目视项王,头发上指,目眦尽裂。

性格:忠诚勇敢,直率豪放。

一、鉴赏人物,掌握方法

3.文中的对比手法运用巧妙,请结合课文内容赏析。

一、鉴赏人物,掌握方法

3.文中的对比手法运用巧妙,请结合课文内容赏析。

主帅:

谋士:

部将:

内奸:

文中四组人物的对比:

项羽

刘邦

范增

张良

项庄

樊哙

项伯

曹无伤

一、鉴赏人物,掌握方法

3.运用对比手法,使人物的性格特点更为鲜明、突出。

人物的不同性格可以通过相互对比、衬托表现出来的:

主帅

谋士

部将

内奸

项

羽

范

增

在优势下,恃勇骄横,毫无远虑

刚愎自用,又拙于应变

用人唯亲,致使谋臣不能施其谋

将士不能效其力

养奸贻患,又自绝敌营内应

刘邦

在劣势下,忍辱负重,善于保全自己

采纳意见,随机应变

知人善任,谋臣能从容定计

将士能见危授命

有奸必肃,争取敌营的人为自己效力

项庄

项伯

张良

樊哙

曹

无伤

老谋深算,最终意见不被采纳

刺杀沛公计划失败

泄露消息,项羽不追究

忠诚、足智多谋,刘邦采纳其意见

临危不惧、奋力护主

向项羽告密,被刘邦诛杀

一、鉴赏人物,掌握方法

4.出色的细节描写。

鸿门宴中,“项王、项伯东向坐,范增南向坐,沛公北向坐,张良西向侍”的座次,表现了项羽自高自大,目空一切的性格弱点及刘邦的委曲求全。

(图片来自网络)

自古成王败寇,项羽在楚汉之争中是个失败者,我们应该怎样评价项羽这个失败的英雄呢

(图片来自网络)

垓下之战,西楚霸王四面楚歌乌江自刎

活动二:客观评价历史人物,探究项羽悲剧根源

二、客观评价历史人物,探究项羽悲剧根源

1.结合课文内容探讨项羽的“义”。

人们通常称赞项羽重情重义。项羽性格的最大魅力在于他的“义”,而这个“义”也恰恰演绎了他的个人悲剧。

“义”

不杀刘邦

听信项伯

赞赏樊哙

二、客观评价历史人物,探究项羽悲剧根源

1.结合课文内容探讨项羽的“义”。

古人云:“义者,宜也。”

只要行之得当,言而得体,便可称其“义”。然而,“义”是没有一个绝对标准的。听信项伯善待刘邦,刘邦在鸿门宴中能化险为夷,导致放虎归山,他重义轻理,是造成他失败的原因之一。

(图片来自网络)

二、客观评价历史人物,探究项羽悲剧根源

1.结合课文内容探讨项羽的“义”。

古人云:“义者,宜也。”

只要行之得当,言而得体,便可称其“义”。然而,“义”是没有一个绝对标准的。听信项伯善待刘邦,刘邦在鸿门宴中能化险为夷,导致放虎归山,他重义轻理,是造成他失败的原因之一。

(图片来自网络)

二、客观评价历史人物,探究项羽悲剧根源

2.鸿门宴上刘邦、项羽的较量,是“楚汉之争”的缩影,

我们还可以结合以下两个片段,深入认识项羽的性格:

秦始皇游会稽,渡浙江、梁与籍俱观。籍曰:“彼可取而代也。”梁掩其口,曰:“毋妄言,族矣!”梁以此奇籍。

高祖常徭咸阳,纵观秦皇帝,喟然太息曰:“嗟乎!大丈夫当如此也!”

当此时,彭越数反梁地,绝楚粮食,项王患之。为高俎,置太公其上,告汉王曰:“今不急下,吾烹太公。”汉王曰:“吾与项羽俱北面受命怀王,约为兄弟,吾翁即若翁,必欲烹而翁,则幸分我一杯羹。”

——项羽直率粗犷与刘邦胸有城府判若分明。

——项羽的性格急躁与刘邦的老奸巨猾对比鲜明。

二、客观评价历史人物,探究项羽悲剧根源

请同学们自行赏析以下文段,更为全面地认识项羽:

秦末,怀王与诸将约,先入定关中者王之。当是时,秦兵强,常乘胜逐北。诸将莫利先入关。独项羽怨秦破项梁军,奋,愿与沛公西入关。怀王诸老将皆曰:“项羽为人剽悍猾贼。项羽尝攻襄城,襄城无遗类,皆坑之,诸所过无不残灭。今诚得长者往,毋侵暴,宜可下。今项羽剽悍,不可遣。独沛公素宽大长者,可遣。”卒不许项羽,而遣沛公西略地。

——刘邦得民心,项羽失民心。

二、客观评价历史人物,探究项羽悲剧根源

2.鸿门宴上刘邦、项羽的较量,是“楚汉之争”的缩影,

我们还可以结合以下两个片段,深入认识项羽的性格:

秦始皇游会稽,渡浙江、梁与籍俱观。籍曰:“彼可取而代也。”梁掩其口,曰:“毋妄言,族矣!”梁以此奇籍。

高祖常徭咸阳,纵观秦皇帝,喟然太息曰:“嗟乎!大丈夫当如此也!”

当此时,彭越数反梁地,绝楚粮食,项王患之。为高俎,置太公其上,告汉王曰:“今不急下,吾烹太公。”汉王曰:“吾与项羽俱北面受命怀王,约为兄弟,吾翁即若翁,必欲烹而翁,则幸分我一杯羹。”

——项羽直率粗犷与刘邦胸有城府判若分明。

——项羽的性格急躁与刘邦的老奸巨猾对比鲜明。

二、客观评价历史人物,探究项羽悲剧根源

3.千秋功过世人说,品读下面三首诗歌,谈谈诗人对项羽的评价有何不同?

《题乌江亭》 杜牧

胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

《题乌江项王庙诗》 王安石

百战疲劳壮士哀,中原一败势难回。江东子弟今虽在,肯为君王卷土来?

《夏日绝句》 李清照

生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。

--杜牧认为:男儿应当能屈能伸,卷土重来。又对项羽未能卷土重来表示惋惜。

--王安石认为:军民离心,败势难回。认为项羽自杀是历史的必然。

--李清照认为:项羽气势豪壮,令人敬仰。从开始至结束都洋溢着对英雄的赞美和敬仰。

二、客观评价历史人物,探究项羽悲剧根源

4.结合人物评价,探究项羽悲剧根源。

吾起兵至今八岁矣,身七十余战,所当者破,所击者服,未尝败北,遂霸有天下。然今卒困于此,此天之亡我,非战之罪也。

——项羽

自矜功伐,奋其私智而不师古。谓霸王之业,欲以力征经营天下。五年卒亡其国,身死东城,尚不觉悟而不自责,过矣。乃引“天亡我,非用兵之罪也”,岂不谬哉! ——司马迁

(图片来自网络)

(图片来自网络)

二、客观评价历史人物,探究项羽悲剧根源

5.小结

探究项羽悲剧根源,从个人性格来看,他的失败应该是性格的悲剧,他对战争的一种近乎盲目的自信和崇拜,他的“自矜功伐”导致了他的悲剧。而项羽失败的根本原因,在于项羽灭秦之后,逆历史潮流而行,“分裂天下而封诸侯”,使社会再次回到秦统一以前的分裂、动乱的状态。

二、客观评价历史人物,探究项羽悲剧根源

客观评价历史人物,要把握决定人物命运的主要性格特征,可以从文化层面去探讨人物身上的特性,也可以结合史料去了解历史评价,加深对人物的理解。

5.小结

二、客观评价人物,探究项羽悲剧根源

6.有人说项羽不在席间杀死刘邦,表现了他的“妇人之仁”,而苏轼在《范增论》中说这体现了他的“君人之度”。

同学们,为什么会有这样两种不同的看法呢?

人物性格具有复杂性、多样性,我们要客观、辩证地进行评价。

钱钟书在《管锥编》中对项羽有一个分析,对我们理解项羽丰富、复杂的性格内涵有帮助:“‘言语呴呴’与‘喑呜叱咤’,‘恭敬慈爱’与‘僄悍猾贼’,‘爱人礼士’与‘妒贤嫉能’,‘妇人之仁’与‘屠坑残灭’,‘分食推饮’与‘刓印不予’,皆若相反相违……《史记》写人物性格,无复综如此者。谈士每以‘虞兮’之歌,谓羽风云之气而兼儿女之情,尚粗浅乎言之也。”

《鸿门宴》是《史记》中极其精彩的一篇,性格鲜明的人物,跌宕起伏的情节,设计巧妙的细节,给读者呈现了一场惊心动魄的宴会场面。

“史圣”司马迁对项羽这位失败了的英雄倾注了太多的感情,使其具有了久远的人格魅力。

结语

(图片来自网络)

结语

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。

虎距龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。

天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

——毛泽东《七律·人民解放军占领南京》

毛泽东认为项羽在处理和刘邦的关系上犯了沽名钓誉的

错误,最终落得自刎乌江的下场。

《项羽本纪》《高祖本纪》《留侯世家》《樊哙列传》

推荐阅读

在以上四部作品中,刘邦自私无赖,缺乏了项羽的霸气和魄力。

“楚骑追汉王,汉王急,推堕孝惠、鲁元车下,滕公常下收载之。”

为了自己不惜抛弃自己的子女。在利益面前的无情无义。

但刘邦为人谦虚,善于言辞,善于用人,被推为皇帝时推辞

“吾闻帝贤者有也,空言虚语,非所守也,吾不敢当帝位。”由此

夺得天下。

刘邦善于包装自己,把自己塑造成解民困于水火之中的形象,并且

能听取别人的意见,克制自己的欲望,非常善于笼络人心 。

写项羽,太史公突出其“勇”,写刘邦,太史公则突出其“奸”。

写项羽的残暴、刘邦的“爱民”,寄托了太史公期待仁政、关注

百姓、反对暴政的思想。

司马迁自己也是一个悲剧英雄,他因李陵一案,锒铛入狱,最终

惨遭宫刑。惺惺相惜,才能把有血有肉、有情有义的项羽描绘的如此

栩栩如生,富有感情。

太史公所写的《项羽本纪》和《高祖本纪》,不以成败论英雄,

歌颂了项羽的丰功伟绩,又一分为二地指出了他的严重错误,

表现了司马迁实事求是的科学精神。

课后作业:

1、在矛盾斗争中刻画人物是《史记》的艺术特点之一,请结合

“樊哙闯帐”这一情节,简要概述人物之间的矛盾冲突,并说说

反映了人物怎样的性格特征?

2、资中筠评价太史公的文章有“奇气”,请结合本文,分析

“奇气”主要表现在哪些方面?

3、课文对樊哙这一形象的刻画浓墨重彩,形神兼备。请结合课文

进行赏析。

4、有人认为樊哙在席上的讲话跟刘邦一模一样,“仅是语句上稍

有变化而已”,这种看法你认同吗?为什么?

1.在矛盾斗争中刻画人物是《史记》的艺术特点之一,请结合“樊哙闯帐”这一情节,简要概述人物之间的矛盾冲突,并说说反映了人物怎样的性格特征?

(1)文段里主要揭示的是项羽和樊哙之间的尖锐矛盾。项羽对樊哙的越礼行为采取的态度,这是矛盾的重心。项羽欣赏樊哙的仗义豪爽,不怪罪樊哙反而好生款待。

(2)通过矛盾冲突刻画了项羽优柔寡断的性格和樊哙在危急关头不顾生死,奋力护主的忠诚与英勇,通过入帐后的行为描写,也说明樊哙粗中有细。

2.资中筠评价太史公的文章有“奇气”,请结合本文,分析“奇气”主要表现在哪些方面?

(1)本文生动地刻画了刘邦、项羽、樊哙等一系列性格鲜明的人物形象,如项羽的自大轻敌、不善用人 、刚愎自用,刘邦的圆滑世故、 善于用人、 随机应变。

(2)情节五起五落,张弛有度,跌宕起伏。全文以“鸿门宴”为中心,以“杀不杀刘邦”为线索,按时间顺序来展开故事情节,具有高超的叙事艺术。

(3)人物对话精妙传神。项羽告诉刘邦“此沛公左司马曹无伤言之”,体现项羽的寡谋轻信。“旦日飨士卒,为击破沛公军”,充分体现了项羽的直率冲动的性格。

答疑

3.课文对樊哙这一形象的刻画浓墨重彩,形神兼备。请结合课文进行赏析。

(1)语言描写:“此迫矣!臣请入,与之同命”。语句短促急迫,紧张的形势,急迫的心态,忠勇的性格鲜明突出。

(2)行动描写:“侧其盾以撞,卫士仆地”,“立而饮之”,“拔剑切而啖之”,无所顾忌,无所畏惧,英武勇敢。

(3)神态描写:“瞋目视项王,头发上指,目眦尽裂”体现了樊哙的直率豪放。着墨不多,却极为传神。

(4)浓墨重彩写樊哙,可以衬托出项羽的优柔寡断,刘邦的善于用人,使项羽、刘邦的性格特征更鲜明。

4.有人认为樊哙在席上的讲话跟刘邦一模一样,“仅是语句上稍有变化而已”,这种看法你认同吗?为什么?

(1)两人讲话中心大体一样,但侧重点不同。刘邦说“所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也”,“日夜望将军至,岂敢反乎!愿伯具言臣之不敢倍德也”,侧重于辩解,强调的是自己“不敢倍德”,寻求项伯的支持。樊哙则是理直气壮责之以“义”,“故遣将守关者,备他盗出入与非常也”,讲述刘邦的劳苦功高,为刘邦叫屈,“窃为大王不取也”,也暗含对项羽的批评。

(2)策略上看,二者区别也明显。刘邦之言属于放低姿态,寻求转机,拉拢项伯。樊哙义责项羽是以攻为守。

谢谢观看!

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])