纲要(上)第13课 清朝前中期的鼎盛与危机 课件(32张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(上)第13课 清朝前中期的鼎盛与危机 课件(32张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-08 10:04:40 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

中外历史纲要(上)第13课 清朝前中期的鼎盛和危机1.知道康乾盛世的主要表现,识记密折制、军机处、文字狱的基本史实。2.梳理台湾设府、管辖西藏、巩固西北边疆的大致过程。3.根据图片、材料提取关键信息,概括清朝后期由盛转衰的历史迹象,分析衰象产生的主要原因,提高史料实证的能力,培养论从史出的学习方法。课标要求盛世之盛——西方来访1793年,英王乔治三世任命马戛尔尼为大使,率一支七百人的船队,借乾隆83岁寿辰之际来华。马戈尔尼曾经说过“使中国这个庞大的帝国成为我们本土制造业和印度的市场,促使这些产品销售兴旺。”此时,英国已经完成了工业革命,中国处于康乾盛世晚期。广州一口通商已经不能满足其对华贸易的需要,因此使团来华。Q:那马戈尔尼究竟有没有完成其与中国进行贸易往来的使命呢?我们暂时保留这个问题。先来探讨一下西方眼中这个“庞大的帝国”是如何繁荣的。 清朝皇帝康熙、雍正、乾隆在位期间,出现了长达100多年的鼎盛局面,社会稳定,经济繁荣,人口增长迅速,疆域开拓并巩固,史称“康乾盛世”。这也是中国古代封建王朝的最后一个盛世。

康熙帝

(在位61年)

雍正帝

(在位13年)

乾隆帝

(在位60年)

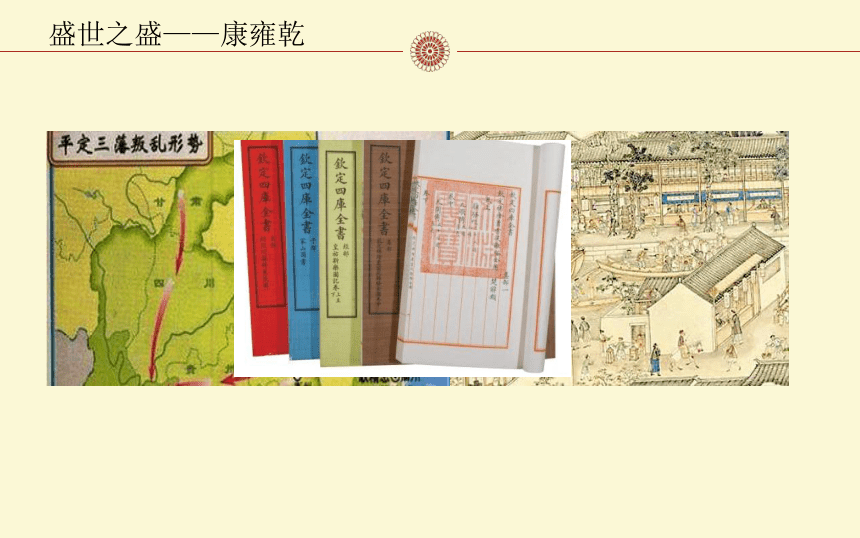

盛世之盛——康雍乾

康熙帝

(在位61年)

雍正帝

(在位13年)

乾隆帝

(在位60年)

盛世之盛——康雍乾

政治:平定三藩,国家统一、社会稳定

经济:封建经济继续繁荣,人口增长迅速

文化:文化进入总结阶段,这一时期出现了许多总结性的名著,例如《四库全书》

盛世之盛——君权之盛

同学们对于这三位皇帝的映像是什么样呢?是这个(康熙)这个(雍正)还是章式弹幕达人乾隆? 不知道同学们看过多少电视剧里的皇帝总是到处微服私访的。那就让我们来看看真实的皇帝生活。

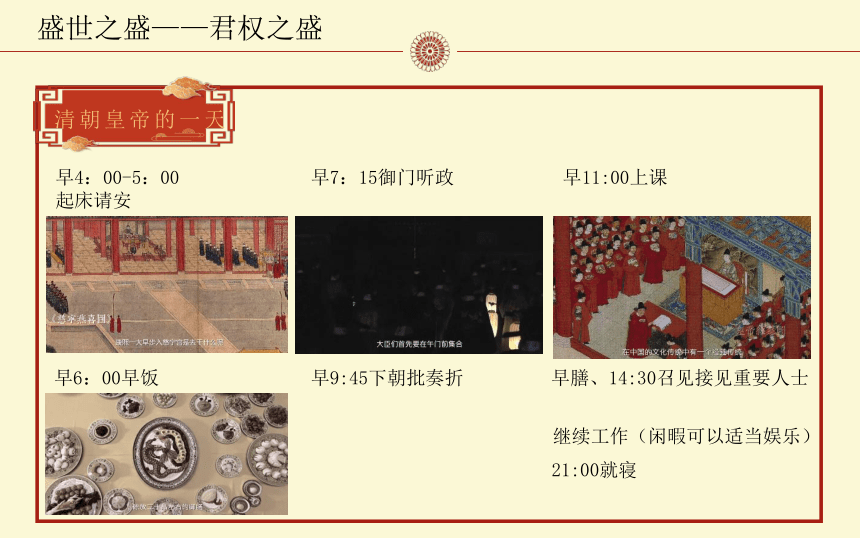

盛世之盛——君权之盛

紫禁城北门神武门的鼓声响了,天亮了。5点钟,皇帝起床了。走进慈宁门给太厚请安。6点吃早饭,这是供一个人吃的50多个品种的自助餐。7:15乾清门听政,大臣们往往三更半夜就要起床。9:00下朝,但是下朝不等于下班,继续工作。亲自动手批改奏折两小时,开始上课。吃完饭后召见引见重要人物后,有工作则继续工作,没有就可以适当娱乐。晚上九点钟以后皇帝就寝,康熙、雍正、乾隆从来不要别人代笔,因此常常批阅到半夜。

奏事春夏以卯正(早六点),秋冬以辰初(早七点)。

——赵尔巽等.清史稿[M].北京:中华书局,1977:2624

看材料,皇帝上朝听奏的时间。第二段史料是课本P77页史料阅读第一段材料。这是乾隆帝对康熙以来的政治传统的总结,决策权由皇帝牢牢掌握,没有人能够窃权行私。

Q:从两则材料来看,康熙清早处理政事,除了看出他勤政,不同于影视形象。我们还注意到什么?

A:皇帝牢牢掌握决策权,事必躬亲,也是君主专制强化的体现。具体来看,君主专制是怎么强化的?

清朝皇帝的一天

早4:00-5:00 起床请安

早6:00早饭

早7:15御门听政

早9:45下朝批奏折

早11:00上课

早膳、14:30召见接见重要人士

继续工作(闲暇可以适当娱乐)

21:00就寝

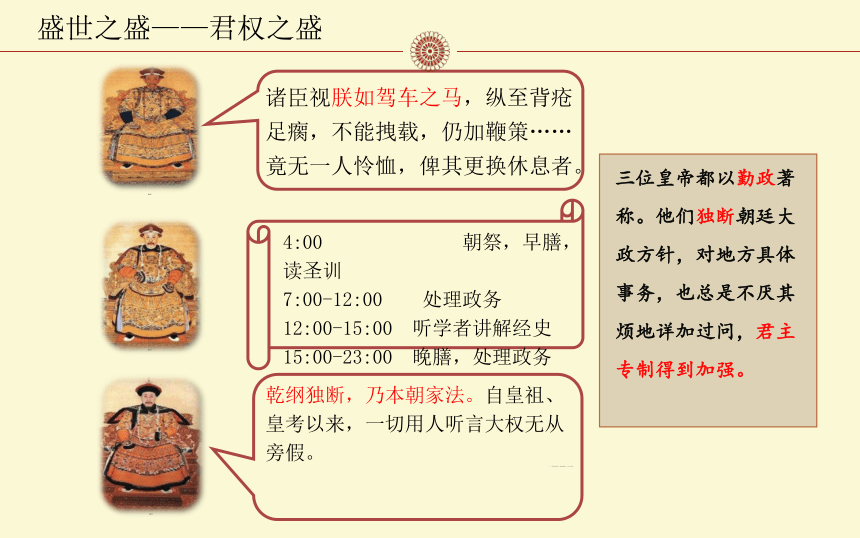

康熙帝

雍正帝

乾隆帝

诸臣视朕如驾车之马,纵至背疮足瘸,不能拽载,仍加鞭策……竟无一人怜恤,俾其更换休息者。

乾纲独断,乃本朝家法。自皇祖、皇考以来,一切用人听言大权无从旁假。

——《清高宗实录》卷323乾隆十三年八月辛亥

4:00 朝祭,早膳,读圣训

7:00-12:00 处理政务

12:00-15:00 听学者讲解经史

15:00-23:00 晚膳,处理政务

三位皇帝都以勤政著称。他们独断朝廷大政方针,对地方具体事务,也总是不厌其烦地详加过问,君主专制得到加强。

盛世之盛——君权之盛

盛世之盛——君权之盛

(一)推行迅速、机密的奏折制度。

(二)中枢秘书机构的改革:康熙帝的南书房、雍正帝的军机处。

(三)对思想文化的控制:文字狱、八股取士。

Q:如何做到乾纲独断,独揽大权?

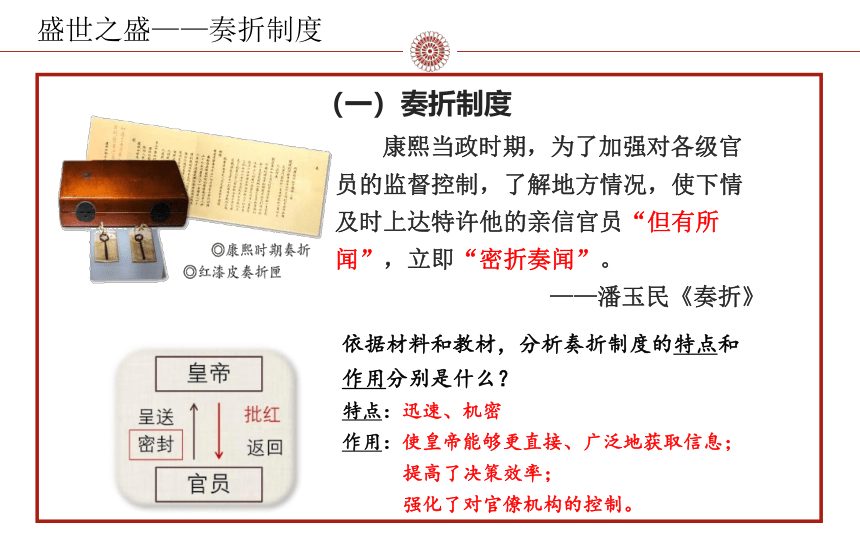

(一)奏折制度

康熙当政时期,为了加强对各级官员的监督控制,了解地方情况,使下情及时上达特许他的亲信官员“但有所闻”,立即“密折奏闻”。

——潘玉民《奏折》

依据材料和教材,分析奏折制度的特点和作用分别是什么?

特点:迅速、机密

作用:使皇帝能够更直接、广泛地获取信息;

提高了决策效率;

强化了对官僚机构的控制。

盛世之盛——奏折制度

盛世之盛——军机处

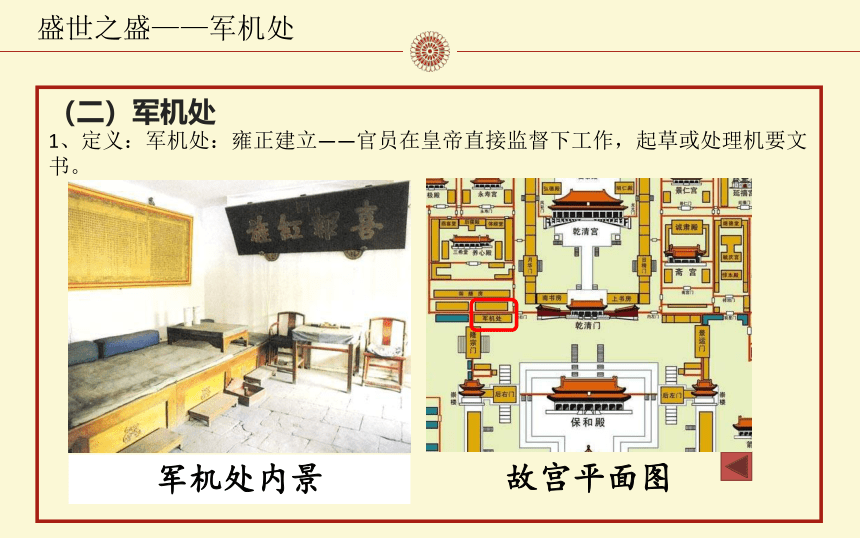

(二)军机处

1、定义:军机处:雍正建立——官员在皇帝直接监督下工作,起草或处理机要文书。

Q:国家大事,事无巨细,有没有什么机构来协助皇帝呢?对,就是中枢秘书机构——军机处。(军机处原本是雍正为处理西北军务而设,后逐渐成为皇帝秘书机构。军机大臣由指派的朝臣兼职充任。如图,办公地简单,位于皇帝寝宫附近,由皇帝直接调用,日夜轮流值班——人员简练,办事迅速机密。军机处完全秉承皇帝旨意,处于皇帝的严密监督之下,不能另立意见与皇帝对抗。故清人有言“军机处虽为政府,其权属于君”)

故宫平面图

军机处内景

盛世之盛——军机处

Q:国家大事,事无巨细,有没有什么机构来协助皇帝呢?对,就是中枢秘书机构——军机处。(军机处原本是雍正为处理西北军务而设,后逐渐成为皇帝秘书机构。军机大臣由指派的朝臣兼职充任。如图,办公地简单,位于皇帝寝宫附近,由皇帝直接调用,日夜轮流值班——人员简练,办事迅速机密。军机处完全秉承皇帝旨意,处于皇帝的严密监督之下,不能另立意见与皇帝对抗。故清人有言“军机处虽为政府,其权属于君”)

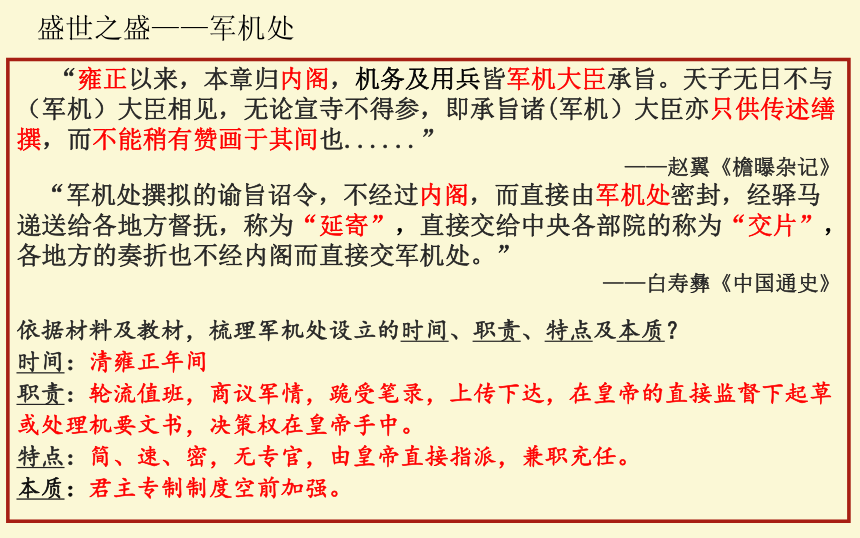

“雍正以来,本章归内阁,机务及用兵皆军机大臣承旨。天子无日不与(军机)大臣相见,无论宣寺不得参,即承旨诸(军机)大臣亦只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也......”

——赵翼《檐曝杂记》

“军机处撰拟的谕旨诏令,不经过内阁,而直接由军机处密封,经驿马递送给各地方督抚,称为“延寄”,直接交给中央各部院的称为“交片”,各地方的奏折也不经内阁而直接交军机处。”

——白寿彝《中国通史》

依据材料及教材,梳理军机处设立的时间、职责、特点及本质?

时间:清雍正年间

职责:轮流值班,商议军情,跪受笔录,上传下达,在皇帝的直接监督下起草或处理机要文书,决策权在皇帝手中。

特点:简、速、密,无专官,由皇帝直接指派,兼职充任。

本质:君主专制制度空前加强。

影响:清朝统治者对思想文化的控制非常严密,频繁制造文字狱,大兴八股取士。阻碍思想、学术的进步与发展,对文化造成严重的摧残。

文字狱:为了巩固满人统治,消灭汉族的民族意识和遏制反清思想,亦会以文字入罪。凡诗文中有涉嫌讥讽满清和怀念明室的内容,即兴大狱。

八股取士:清朝选拔官吏沿用科举制度。科举考试只许在四书五经范围内命题,文体严格限于八股文,应考者不能发挥个人见解。

——刘海峰《八股文百年祭》

盛世之盛——文字狱

(三)文字狱

秦

西汉

隋唐

宋

明

元

清

(一)奏折制度

(二)军机处

(三)文字狱、八股取士

皇帝控制臣僚

皇帝秘书机构

控制思想文化

君主专制

达到顶峰

三公九卿制

中外朝制

三省六部制

二府三司制

中书省

废宰相,设内阁

结合所学知识,回顾中国古代的君主专制是如何逐渐加强的?具有怎样的趋势?

皇权逐渐加强,相权逐渐削弱,明被废止

面对日渐辽阔的疆域,远在紫禁城的清朝皇帝该怎样有效地管辖边疆地区呢?

岂其尽天所覆,至于海隅,必欲悉主悉臣,为我仆属哉?

——乾隆帝

盛世之盛——疆域之盛

盛世之盛——疆域之盛

清政府

西藏:确定班禅、达赖册封制度、1927驻藏大臣;金瓶掣签

西北:平定朱噶尔、大小和卓叛乱,1762设伊犁将军

东南:1662收复,1684设台湾府

东北:抗击沙俄——雅克萨之战《尼布楚条约》(1689)

西南:1681平定三藩之乱,改土归流

北部:修建避暑山庄

清朝经略边疆的举措

盛世之盛——疆域之盛

清朝经略边疆的举措

(一)东南——台湾

1、郑成功收复台湾:1662年,郑驱逐荷兰侵略者,收复台湾。

2、清军攻占台湾:1683年,清军渡海远征,郑氏后裔战败投降,台湾纳入清朝版图。

(二)东北——雅克萨之战

1、背景:17世纪中叶,沙皇俄国势力扩展到黑龙江区域。

2、概况:康熙前期,发兵围攻雅克萨,迫使沙俄同意谈判。

3、结果:1689年,签订《尼布楚条约》,确定黑龙江、乌苏里河流域包括库页岛在内都是中国的领土。

盛世之盛——疆域之盛

郑成功像

(一)东南——台湾

1、郑成功收复台湾:1662年,郑驱逐荷兰侵略者,收复台湾。

2、清军攻占台湾:1683年,清军渡海远征,郑氏后裔战败投降,台湾纳入清朝版图。1684年,清朝设置台湾府,隶属福建省;

1885年,台湾正式建省。

盛世之盛——疆域之盛

西南——平定三藩之乱

平定三藩示意图

1681年,康熙帝彻底平定三藩之乱。

盛世之盛——疆域之盛

清朝经略边疆的举措

(三)清朝同蒙古的关系

1、明末,鞑靼(dá dá)分为漠南蒙古和漠北蒙古,瓦剌被称为漠西蒙古。

2、清军入关前,打败并收降漠南蒙古,漠北和漠西蒙古也遣使臣服。

3、平定噶尔丹叛乱:17世纪后期,漠西蒙古准噶尔部的首领噶尔丹势力强大,占领天山南北,又向东进攻漠北和漠南蒙古。1757年,清军打败准噶尔部。

4、清朝同新疆的关系:朝廷委派伊犁将军总领军政事务,基层行政委任维吾尔族伯克管理。

盛世之盛——疆域之盛

(四)清朝同西藏的关系

1、册封达赖和班禅:清初,清廷册封五世达赖以“达赖喇嘛”尊号;康熙时赐予五世班禅“班禅额尔德尼”尊号。此后达赖、班禅都由清政府册封

2、设置驻藏大臣:1727年起,清朝开始派遣驻藏大臣,代表朝廷与达赖、班禅共同治理西藏

3、设理藩院:专设理藩院掌管蒙古族、藏族等民族事务,地位与六部相等。

清廷颁发给地方政府的金瓶

——金瓶掣签制度

戴逸:如果没有康雍乾盛世期间的统一大业,中国就没有现在的版图,更就谈不上现在的统一;而且那时候不统一,中国将定一盘散沙,在近现代遭受专国主义侵略后势必分崩离析。

——洪波《康雍乾历史:盛世的沉沦》

清朝建立了与现代中国版图基本吻合的多民族国家,将中华民族与边疆民族分而治之,并整合在同一个王朝秩序之中,以保持历史的延续性。

——许纪霖《华夏与边疆:另种视野看“中国”》

盛世之盛——疆域之盛

1820年,嘉庆皇帝驾崩,道光皇帝继位。学者研究认为1820年清朝国内生产总值依然占世界第一,但此时清王朝已经从盛世的顶峰迅速滑落,陷入“嘉道中衰”。

盛世之末危机初显

康乾盛世

嘉道中衰

鸦片战争

由盛转衰?!

人均资源减少

人地矛盾突出

江广黔楚川陕之无业者,侨寓其中,以数百万计。

——《清实录·宣宗实录》

(和坤)籍没家产,至八百兆有奇,时人为之语曰:“和坤跌倒,嘉庆吃饱。”人民起义爆发

——《清稗类钞》

乾隆末年、嘉庆初年震动全国的川楚白莲教起义,可以看作人口压力与社会危机的一个标志……这场斗争……持续九年,蔓延湖北、陕西、四川、河南、甘肃五省……清朝政府调动了16个省的军队,耗费军费2亿两白银,才把它平定下去……清朝从此由盛转衰。

——樊树志《国史十六讲》

人民起义爆发

人口大量激增

一条鞭法→摊丁入亩

盛世之危——人口之盛

盛世之危——自大之识

Q:开始学习之前,我们提到了马戈尔尼的访华之旅并未成功,并没有完成英国国文交给他的使命。为什么?

A:我想,不仅仅是因为马戈尔尼拒绝对乾隆皇帝三叩九拜大礼的礼仪之争,更是由于清王朝自守盛世的狂妄。

品一小诗。

A:闭关锁国政策、对自给自足自然经济的极度自信,妄自尊大。中西隔绝。

一、西方列强要求扩大贸易,开放通商口岸,为了抵御外敌和自守盛世的意识作用下,(PPT展示清朝海外势力)清朝只设广州为对外通商口岸,由特许的“广州十三行”商人代为管理对外贸易事务,实行闭关自守政策,使中国逐步落后于世界潮流。

上元灯词

节选自《乾隆御制诗》

间年外域有人来,宁可求全关不开。

人事天时诚极盛,盈虚默念惧增哉。

思考诗中体现了哪些现象?

盛世之危——自大之识

项目 原因 表现 影响

明朝“海禁” 明太祖担心流亡海上的敌对势力勾结倭寇,危及统治 人民不得擅自出海与外国互市,对外贸易只能在官方主持下进行 扼杀了对外贸易推动经济发展进步的可能性

清朝海禁和“闭关锁国” 对付东南沿海的抗清战争清政府认为天朝大国物产丰富,无所不有,无需与外国进行贸易。 厉行“海禁”,禁止官民私自出海,不许人民片板下海。 (1)妨碍海外市场的开括,抑制资本的原始积累,阻碍资本主义萌芽的成长。(2)使中国与世界隔绝,中国逐渐落后于世界。

明清的海外政策

广州十三行

史料:1644年,执行比明朝更严厉的海禁政箱1684年,开放广州、厦门等多个口岸。

1716年,大部分贸易在广州进行,厦门和宁波短暂开放。

1757年,规定外国商船只能在广州一地通商,且严格限制。

——(整理自)樊树志,国史概要[M].上海:复旦大学出版社,2004:412-414.

天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物,以通有无。特因天朝所产茶叶、瓷器、丝斤为西洋各国及尔国必需之物,是以加恩体恤……并沾余润。

——中国第一历史档案馆.御笔诏令说清史:影响清朝历史进程的重要档案文款[M]济南:山东教育出版社,2003:131

(一)广州十三行

十三行即广州十三行,是清政府特许经营对外贸易的专业商行。康熙时指定广州、漳州宁波、云台山四地为对外通商口岸,其中广州海关于康熙二十四年(1685)正式开关,招募十三家商行,为官府代理海外贸易业务,后来商行数目变动不定,但习惯上一直称“十三行”。乾隆二十二年(1757)下令“一口通商”,四大海关仅留广东一处。此后十三行作为广州海关下属代理商,成为清朝唯一合法的外贸管道,负责向外商征收关税,并代为管理外商,从事对外交涉,同时赚取巨额商业利润。道光二十二年(1842)《南京条约》签订后,十三行经营外贸的特权被废止,逐渐衰落。

盛世之危——落后之兆

英国率先开始工业革命

早期殖民扩张

天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无......今尔国使臣于定例之外多有陈乞......且天朝统驭万国,一视同仁,即在广东贸易者亦不仅尔英吉利一国,若俱纷纷效尤,以难行之事妄行干渎,岂能曲徇所请

——《清高宗实录》卷1435乾隆五十八年八月己卯

(马戛尔尼使团访华)

1640

英国资产阶级革命

1644

清军入关

1689

《权利法案》

1689

《尼布楚条约》

1729

设立军机处

1748

出版《论法的精神》

1789

法国大革命爆发

华盛顿宣誓就职

1757

“一口通商”

1776

删销焚毁书籍

1776

发表《独立宣言》

蒸汽机的应用

1793

马戛尔尼使团访华

结果:闭关自守的政策之下,无法适应新的外部环境,错失了向西方学习先进知识和技术的机会,中国逐渐落后于世界潮流。

(清朝与西方大事年表对比图)

盛世之危——自大之识

尔国距中华过远,遣使远涉,良非易事;且来使于中国礼仪不能谙习,重劳唇舌,非所乐闻。天朝不宝远物,凡尔国奇巧之器,亦不视为珍异。尔国王其辑和尔人民,慎固尔疆土,无间远迩,朕实嘉之。嗣后毋庸遣使远来,徒烦跋涉。但能倾心效顺,不必岁时来朝始称向化也。俾尔永遵,故兹敕谕!

——《清仁宗实录》 卷320嘉庆二十一年七月乙卯

......西方却经历着另一场暴风骤雨式的剧变:传统王朝一个个倒台,民族国家纷纷建立。共和国、工业革命、全球殖民、海上霸权......历史的发展突然加速,在中国还完全不了解的情况下,“夷狄”裹挟着血与火突然出现在面前,这样的会面,令中国措手不及。

——卜宪群总撰稿:《中国通史·明清》

根据上述材料和清朝与西方大事年表对比图,回答此时的清朝面临着怎样的危机?

总结:当清朝还在加强君主专制之时,西方已进行资产阶级革命,建立资产阶级民主政治;当清朝还在铁犁牛耕之时,西方已开始使用蒸汽动力,开启工业革命;当清朝皇帝还做着天朝上国迷梦、闭关锁国之时,西方已开启大航海时代;当清政府还在大兴文字狱、八股取士之时,西方已进行思想大解放(文艺复兴、宗教改革、启蒙运动);当清朝还在骄傲于以往发明创造之时,西方已进入科学革命......综上所述,当时的中国落后于西方,西方强大的生产力需要更大的市场和原料产地,而清政府闭关自傲,拒绝“互通有无”。中外矛盾加深,民族危机已藏于此。

一个人口几乎占人类三分之一的大帝国,不顾时势,安于现状,人为地隔绝于世并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定最后要在一场殊死的决斗中被打垮。

——《马克思恩格斯选集》第一卷

生于忧患,死于安乐。

未雨绸缪,居安思危。

清朝前中期的鼎盛与危机

一、康乾盛世:含义、表现

奏折制度

军机处

二、君主专制的加强

文字狱

维护统一的斗争

对边疆的管辖

三、多民族国家的巩固与发展

地方制度调整

四、盛世下的危机:阶级矛盾与外来威胁

总结

一、课后作业:如何全面评价康乾盛世?

小论文:自秦汉以来,在中国的封建社会中,统治阶级往往要面对和处理三个最主要的问题,即阶级矛盾、民族矛盾和政治上的中央高度集权与小农经济极端分散之间的矛盾。其中,前两个是封建社会的共性,后一个是中国封建社会所特有的个性。这三大问题的矛盾运动,构成了中国封建社会的治乱分合和王朝盛衰。请任选一个角度,对康乾盛世进行评价。(有理有据,不少于150字。)

具体而论,从中国古代历史的纵向发展来看,清朝不仅打破了“华夷之辨”的思想束缚,放弃了对长城的修缮,开启了边疆与内地一体化的历史进程。而且还确立了“天下一家”“中外一视”的“大一统”的思想。正是在这一思想的 直接指导下,清朝凭借其强大的国力和雄厚的军事力量,先 后平定三藩之乱;收复台湾;两度北击沙俄,迫使其签订了 《中俄尼布楚条约》;出兵剿灭准葛尔部葛尔丹的叛乱等,使率土之滨重归王化,社会秩序得以恢复。此外,在康雍乾 三帝统治的一百四十余年中,经济也呈现出一派繁荣的景象,突出表现在农耕面积的空前扩大,尤其是向边疆发展, 不少荒原被垦为田。同时,这一时期的文化也全面昌盛,教育空前发展,人才辈出。 但是,如果从世界历史的横向发展来看:康、雍、乾三代帝王对世界工业文明发展的历史性变革毫无认识。他们 不仅对外“闭关锁国”,阻断商品的自由贸易,而且对内实行“重农抑商”的基本国策,压制工商业的发展,并通过征税等手段对百姓巧取豪夺,以百姓自身生活水平的下降和倒退为代价来换取帝国生产力和社会生产总量提高的表象。此 外,统治者还厉行文化专制、大兴文字狱,并通过八股取士的手段禁锢士人的思想,培养统治阶级的忠实奴仆。加之,受中国传统文化中“盛世情结”和“功利主义”思想观念的影响,这一时期的自然科学发展迟缓,且只停留在对以往时期经验、技术的总结上。由是观之,与同时期走上了资本主义发展道路的欧美各国相比,我们时常引以为傲的“康乾盛世”只不过是国人对历史进行纵向比较之后所产生的一种自恋情结罢了。

中外历史纲要(上)第13课 清朝前中期的鼎盛和危机1.知道康乾盛世的主要表现,识记密折制、军机处、文字狱的基本史实。2.梳理台湾设府、管辖西藏、巩固西北边疆的大致过程。3.根据图片、材料提取关键信息,概括清朝后期由盛转衰的历史迹象,分析衰象产生的主要原因,提高史料实证的能力,培养论从史出的学习方法。课标要求盛世之盛——西方来访1793年,英王乔治三世任命马戛尔尼为大使,率一支七百人的船队,借乾隆83岁寿辰之际来华。马戈尔尼曾经说过“使中国这个庞大的帝国成为我们本土制造业和印度的市场,促使这些产品销售兴旺。”此时,英国已经完成了工业革命,中国处于康乾盛世晚期。广州一口通商已经不能满足其对华贸易的需要,因此使团来华。Q:那马戈尔尼究竟有没有完成其与中国进行贸易往来的使命呢?我们暂时保留这个问题。先来探讨一下西方眼中这个“庞大的帝国”是如何繁荣的。 清朝皇帝康熙、雍正、乾隆在位期间,出现了长达100多年的鼎盛局面,社会稳定,经济繁荣,人口增长迅速,疆域开拓并巩固,史称“康乾盛世”。这也是中国古代封建王朝的最后一个盛世。

康熙帝

(在位61年)

雍正帝

(在位13年)

乾隆帝

(在位60年)

盛世之盛——康雍乾

康熙帝

(在位61年)

雍正帝

(在位13年)

乾隆帝

(在位60年)

盛世之盛——康雍乾

政治:平定三藩,国家统一、社会稳定

经济:封建经济继续繁荣,人口增长迅速

文化:文化进入总结阶段,这一时期出现了许多总结性的名著,例如《四库全书》

盛世之盛——君权之盛

同学们对于这三位皇帝的映像是什么样呢?是这个(康熙)这个(雍正)还是章式弹幕达人乾隆? 不知道同学们看过多少电视剧里的皇帝总是到处微服私访的。那就让我们来看看真实的皇帝生活。

盛世之盛——君权之盛

紫禁城北门神武门的鼓声响了,天亮了。5点钟,皇帝起床了。走进慈宁门给太厚请安。6点吃早饭,这是供一个人吃的50多个品种的自助餐。7:15乾清门听政,大臣们往往三更半夜就要起床。9:00下朝,但是下朝不等于下班,继续工作。亲自动手批改奏折两小时,开始上课。吃完饭后召见引见重要人物后,有工作则继续工作,没有就可以适当娱乐。晚上九点钟以后皇帝就寝,康熙、雍正、乾隆从来不要别人代笔,因此常常批阅到半夜。

奏事春夏以卯正(早六点),秋冬以辰初(早七点)。

——赵尔巽等.清史稿[M].北京:中华书局,1977:2624

看材料,皇帝上朝听奏的时间。第二段史料是课本P77页史料阅读第一段材料。这是乾隆帝对康熙以来的政治传统的总结,决策权由皇帝牢牢掌握,没有人能够窃权行私。

Q:从两则材料来看,康熙清早处理政事,除了看出他勤政,不同于影视形象。我们还注意到什么?

A:皇帝牢牢掌握决策权,事必躬亲,也是君主专制强化的体现。具体来看,君主专制是怎么强化的?

清朝皇帝的一天

早4:00-5:00 起床请安

早6:00早饭

早7:15御门听政

早9:45下朝批奏折

早11:00上课

早膳、14:30召见接见重要人士

继续工作(闲暇可以适当娱乐)

21:00就寝

康熙帝

雍正帝

乾隆帝

诸臣视朕如驾车之马,纵至背疮足瘸,不能拽载,仍加鞭策……竟无一人怜恤,俾其更换休息者。

乾纲独断,乃本朝家法。自皇祖、皇考以来,一切用人听言大权无从旁假。

——《清高宗实录》卷323乾隆十三年八月辛亥

4:00 朝祭,早膳,读圣训

7:00-12:00 处理政务

12:00-15:00 听学者讲解经史

15:00-23:00 晚膳,处理政务

三位皇帝都以勤政著称。他们独断朝廷大政方针,对地方具体事务,也总是不厌其烦地详加过问,君主专制得到加强。

盛世之盛——君权之盛

盛世之盛——君权之盛

(一)推行迅速、机密的奏折制度。

(二)中枢秘书机构的改革:康熙帝的南书房、雍正帝的军机处。

(三)对思想文化的控制:文字狱、八股取士。

Q:如何做到乾纲独断,独揽大权?

(一)奏折制度

康熙当政时期,为了加强对各级官员的监督控制,了解地方情况,使下情及时上达特许他的亲信官员“但有所闻”,立即“密折奏闻”。

——潘玉民《奏折》

依据材料和教材,分析奏折制度的特点和作用分别是什么?

特点:迅速、机密

作用:使皇帝能够更直接、广泛地获取信息;

提高了决策效率;

强化了对官僚机构的控制。

盛世之盛——奏折制度

盛世之盛——军机处

(二)军机处

1、定义:军机处:雍正建立——官员在皇帝直接监督下工作,起草或处理机要文书。

Q:国家大事,事无巨细,有没有什么机构来协助皇帝呢?对,就是中枢秘书机构——军机处。(军机处原本是雍正为处理西北军务而设,后逐渐成为皇帝秘书机构。军机大臣由指派的朝臣兼职充任。如图,办公地简单,位于皇帝寝宫附近,由皇帝直接调用,日夜轮流值班——人员简练,办事迅速机密。军机处完全秉承皇帝旨意,处于皇帝的严密监督之下,不能另立意见与皇帝对抗。故清人有言“军机处虽为政府,其权属于君”)

故宫平面图

军机处内景

盛世之盛——军机处

Q:国家大事,事无巨细,有没有什么机构来协助皇帝呢?对,就是中枢秘书机构——军机处。(军机处原本是雍正为处理西北军务而设,后逐渐成为皇帝秘书机构。军机大臣由指派的朝臣兼职充任。如图,办公地简单,位于皇帝寝宫附近,由皇帝直接调用,日夜轮流值班——人员简练,办事迅速机密。军机处完全秉承皇帝旨意,处于皇帝的严密监督之下,不能另立意见与皇帝对抗。故清人有言“军机处虽为政府,其权属于君”)

“雍正以来,本章归内阁,机务及用兵皆军机大臣承旨。天子无日不与(军机)大臣相见,无论宣寺不得参,即承旨诸(军机)大臣亦只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也......”

——赵翼《檐曝杂记》

“军机处撰拟的谕旨诏令,不经过内阁,而直接由军机处密封,经驿马递送给各地方督抚,称为“延寄”,直接交给中央各部院的称为“交片”,各地方的奏折也不经内阁而直接交军机处。”

——白寿彝《中国通史》

依据材料及教材,梳理军机处设立的时间、职责、特点及本质?

时间:清雍正年间

职责:轮流值班,商议军情,跪受笔录,上传下达,在皇帝的直接监督下起草或处理机要文书,决策权在皇帝手中。

特点:简、速、密,无专官,由皇帝直接指派,兼职充任。

本质:君主专制制度空前加强。

影响:清朝统治者对思想文化的控制非常严密,频繁制造文字狱,大兴八股取士。阻碍思想、学术的进步与发展,对文化造成严重的摧残。

文字狱:为了巩固满人统治,消灭汉族的民族意识和遏制反清思想,亦会以文字入罪。凡诗文中有涉嫌讥讽满清和怀念明室的内容,即兴大狱。

八股取士:清朝选拔官吏沿用科举制度。科举考试只许在四书五经范围内命题,文体严格限于八股文,应考者不能发挥个人见解。

——刘海峰《八股文百年祭》

盛世之盛——文字狱

(三)文字狱

秦

西汉

隋唐

宋

明

元

清

(一)奏折制度

(二)军机处

(三)文字狱、八股取士

皇帝控制臣僚

皇帝秘书机构

控制思想文化

君主专制

达到顶峰

三公九卿制

中外朝制

三省六部制

二府三司制

中书省

废宰相,设内阁

结合所学知识,回顾中国古代的君主专制是如何逐渐加强的?具有怎样的趋势?

皇权逐渐加强,相权逐渐削弱,明被废止

面对日渐辽阔的疆域,远在紫禁城的清朝皇帝该怎样有效地管辖边疆地区呢?

岂其尽天所覆,至于海隅,必欲悉主悉臣,为我仆属哉?

——乾隆帝

盛世之盛——疆域之盛

盛世之盛——疆域之盛

清政府

西藏:确定班禅、达赖册封制度、1927驻藏大臣;金瓶掣签

西北:平定朱噶尔、大小和卓叛乱,1762设伊犁将军

东南:1662收复,1684设台湾府

东北:抗击沙俄——雅克萨之战《尼布楚条约》(1689)

西南:1681平定三藩之乱,改土归流

北部:修建避暑山庄

清朝经略边疆的举措

盛世之盛——疆域之盛

清朝经略边疆的举措

(一)东南——台湾

1、郑成功收复台湾:1662年,郑驱逐荷兰侵略者,收复台湾。

2、清军攻占台湾:1683年,清军渡海远征,郑氏后裔战败投降,台湾纳入清朝版图。

(二)东北——雅克萨之战

1、背景:17世纪中叶,沙皇俄国势力扩展到黑龙江区域。

2、概况:康熙前期,发兵围攻雅克萨,迫使沙俄同意谈判。

3、结果:1689年,签订《尼布楚条约》,确定黑龙江、乌苏里河流域包括库页岛在内都是中国的领土。

盛世之盛——疆域之盛

郑成功像

(一)东南——台湾

1、郑成功收复台湾:1662年,郑驱逐荷兰侵略者,收复台湾。

2、清军攻占台湾:1683年,清军渡海远征,郑氏后裔战败投降,台湾纳入清朝版图。1684年,清朝设置台湾府,隶属福建省;

1885年,台湾正式建省。

盛世之盛——疆域之盛

西南——平定三藩之乱

平定三藩示意图

1681年,康熙帝彻底平定三藩之乱。

盛世之盛——疆域之盛

清朝经略边疆的举措

(三)清朝同蒙古的关系

1、明末,鞑靼(dá dá)分为漠南蒙古和漠北蒙古,瓦剌被称为漠西蒙古。

2、清军入关前,打败并收降漠南蒙古,漠北和漠西蒙古也遣使臣服。

3、平定噶尔丹叛乱:17世纪后期,漠西蒙古准噶尔部的首领噶尔丹势力强大,占领天山南北,又向东进攻漠北和漠南蒙古。1757年,清军打败准噶尔部。

4、清朝同新疆的关系:朝廷委派伊犁将军总领军政事务,基层行政委任维吾尔族伯克管理。

盛世之盛——疆域之盛

(四)清朝同西藏的关系

1、册封达赖和班禅:清初,清廷册封五世达赖以“达赖喇嘛”尊号;康熙时赐予五世班禅“班禅额尔德尼”尊号。此后达赖、班禅都由清政府册封

2、设置驻藏大臣:1727年起,清朝开始派遣驻藏大臣,代表朝廷与达赖、班禅共同治理西藏

3、设理藩院:专设理藩院掌管蒙古族、藏族等民族事务,地位与六部相等。

清廷颁发给地方政府的金瓶

——金瓶掣签制度

戴逸:如果没有康雍乾盛世期间的统一大业,中国就没有现在的版图,更就谈不上现在的统一;而且那时候不统一,中国将定一盘散沙,在近现代遭受专国主义侵略后势必分崩离析。

——洪波《康雍乾历史:盛世的沉沦》

清朝建立了与现代中国版图基本吻合的多民族国家,将中华民族与边疆民族分而治之,并整合在同一个王朝秩序之中,以保持历史的延续性。

——许纪霖《华夏与边疆:另种视野看“中国”》

盛世之盛——疆域之盛

1820年,嘉庆皇帝驾崩,道光皇帝继位。学者研究认为1820年清朝国内生产总值依然占世界第一,但此时清王朝已经从盛世的顶峰迅速滑落,陷入“嘉道中衰”。

盛世之末危机初显

康乾盛世

嘉道中衰

鸦片战争

由盛转衰?!

人均资源减少

人地矛盾突出

江广黔楚川陕之无业者,侨寓其中,以数百万计。

——《清实录·宣宗实录》

(和坤)籍没家产,至八百兆有奇,时人为之语曰:“和坤跌倒,嘉庆吃饱。”人民起义爆发

——《清稗类钞》

乾隆末年、嘉庆初年震动全国的川楚白莲教起义,可以看作人口压力与社会危机的一个标志……这场斗争……持续九年,蔓延湖北、陕西、四川、河南、甘肃五省……清朝政府调动了16个省的军队,耗费军费2亿两白银,才把它平定下去……清朝从此由盛转衰。

——樊树志《国史十六讲》

人民起义爆发

人口大量激增

一条鞭法→摊丁入亩

盛世之危——人口之盛

盛世之危——自大之识

Q:开始学习之前,我们提到了马戈尔尼的访华之旅并未成功,并没有完成英国国文交给他的使命。为什么?

A:我想,不仅仅是因为马戈尔尼拒绝对乾隆皇帝三叩九拜大礼的礼仪之争,更是由于清王朝自守盛世的狂妄。

品一小诗。

A:闭关锁国政策、对自给自足自然经济的极度自信,妄自尊大。中西隔绝。

一、西方列强要求扩大贸易,开放通商口岸,为了抵御外敌和自守盛世的意识作用下,(PPT展示清朝海外势力)清朝只设广州为对外通商口岸,由特许的“广州十三行”商人代为管理对外贸易事务,实行闭关自守政策,使中国逐步落后于世界潮流。

上元灯词

节选自《乾隆御制诗》

间年外域有人来,宁可求全关不开。

人事天时诚极盛,盈虚默念惧增哉。

思考诗中体现了哪些现象?

盛世之危——自大之识

项目 原因 表现 影响

明朝“海禁” 明太祖担心流亡海上的敌对势力勾结倭寇,危及统治 人民不得擅自出海与外国互市,对外贸易只能在官方主持下进行 扼杀了对外贸易推动经济发展进步的可能性

清朝海禁和“闭关锁国” 对付东南沿海的抗清战争清政府认为天朝大国物产丰富,无所不有,无需与外国进行贸易。 厉行“海禁”,禁止官民私自出海,不许人民片板下海。 (1)妨碍海外市场的开括,抑制资本的原始积累,阻碍资本主义萌芽的成长。(2)使中国与世界隔绝,中国逐渐落后于世界。

明清的海外政策

广州十三行

史料:1644年,执行比明朝更严厉的海禁政箱1684年,开放广州、厦门等多个口岸。

1716年,大部分贸易在广州进行,厦门和宁波短暂开放。

1757年,规定外国商船只能在广州一地通商,且严格限制。

——(整理自)樊树志,国史概要[M].上海:复旦大学出版社,2004:412-414.

天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物,以通有无。特因天朝所产茶叶、瓷器、丝斤为西洋各国及尔国必需之物,是以加恩体恤……并沾余润。

——中国第一历史档案馆.御笔诏令说清史:影响清朝历史进程的重要档案文款[M]济南:山东教育出版社,2003:131

(一)广州十三行

十三行即广州十三行,是清政府特许经营对外贸易的专业商行。康熙时指定广州、漳州宁波、云台山四地为对外通商口岸,其中广州海关于康熙二十四年(1685)正式开关,招募十三家商行,为官府代理海外贸易业务,后来商行数目变动不定,但习惯上一直称“十三行”。乾隆二十二年(1757)下令“一口通商”,四大海关仅留广东一处。此后十三行作为广州海关下属代理商,成为清朝唯一合法的外贸管道,负责向外商征收关税,并代为管理外商,从事对外交涉,同时赚取巨额商业利润。道光二十二年(1842)《南京条约》签订后,十三行经营外贸的特权被废止,逐渐衰落。

盛世之危——落后之兆

英国率先开始工业革命

早期殖民扩张

天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无......今尔国使臣于定例之外多有陈乞......且天朝统驭万国,一视同仁,即在广东贸易者亦不仅尔英吉利一国,若俱纷纷效尤,以难行之事妄行干渎,岂能曲徇所请

——《清高宗实录》卷1435乾隆五十八年八月己卯

(马戛尔尼使团访华)

1640

英国资产阶级革命

1644

清军入关

1689

《权利法案》

1689

《尼布楚条约》

1729

设立军机处

1748

出版《论法的精神》

1789

法国大革命爆发

华盛顿宣誓就职

1757

“一口通商”

1776

删销焚毁书籍

1776

发表《独立宣言》

蒸汽机的应用

1793

马戛尔尼使团访华

结果:闭关自守的政策之下,无法适应新的外部环境,错失了向西方学习先进知识和技术的机会,中国逐渐落后于世界潮流。

(清朝与西方大事年表对比图)

盛世之危——自大之识

尔国距中华过远,遣使远涉,良非易事;且来使于中国礼仪不能谙习,重劳唇舌,非所乐闻。天朝不宝远物,凡尔国奇巧之器,亦不视为珍异。尔国王其辑和尔人民,慎固尔疆土,无间远迩,朕实嘉之。嗣后毋庸遣使远来,徒烦跋涉。但能倾心效顺,不必岁时来朝始称向化也。俾尔永遵,故兹敕谕!

——《清仁宗实录》 卷320嘉庆二十一年七月乙卯

......西方却经历着另一场暴风骤雨式的剧变:传统王朝一个个倒台,民族国家纷纷建立。共和国、工业革命、全球殖民、海上霸权......历史的发展突然加速,在中国还完全不了解的情况下,“夷狄”裹挟着血与火突然出现在面前,这样的会面,令中国措手不及。

——卜宪群总撰稿:《中国通史·明清》

根据上述材料和清朝与西方大事年表对比图,回答此时的清朝面临着怎样的危机?

总结:当清朝还在加强君主专制之时,西方已进行资产阶级革命,建立资产阶级民主政治;当清朝还在铁犁牛耕之时,西方已开始使用蒸汽动力,开启工业革命;当清朝皇帝还做着天朝上国迷梦、闭关锁国之时,西方已开启大航海时代;当清政府还在大兴文字狱、八股取士之时,西方已进行思想大解放(文艺复兴、宗教改革、启蒙运动);当清朝还在骄傲于以往发明创造之时,西方已进入科学革命......综上所述,当时的中国落后于西方,西方强大的生产力需要更大的市场和原料产地,而清政府闭关自傲,拒绝“互通有无”。中外矛盾加深,民族危机已藏于此。

一个人口几乎占人类三分之一的大帝国,不顾时势,安于现状,人为地隔绝于世并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定最后要在一场殊死的决斗中被打垮。

——《马克思恩格斯选集》第一卷

生于忧患,死于安乐。

未雨绸缪,居安思危。

清朝前中期的鼎盛与危机

一、康乾盛世:含义、表现

奏折制度

军机处

二、君主专制的加强

文字狱

维护统一的斗争

对边疆的管辖

三、多民族国家的巩固与发展

地方制度调整

四、盛世下的危机:阶级矛盾与外来威胁

总结

一、课后作业:如何全面评价康乾盛世?

小论文:自秦汉以来,在中国的封建社会中,统治阶级往往要面对和处理三个最主要的问题,即阶级矛盾、民族矛盾和政治上的中央高度集权与小农经济极端分散之间的矛盾。其中,前两个是封建社会的共性,后一个是中国封建社会所特有的个性。这三大问题的矛盾运动,构成了中国封建社会的治乱分合和王朝盛衰。请任选一个角度,对康乾盛世进行评价。(有理有据,不少于150字。)

具体而论,从中国古代历史的纵向发展来看,清朝不仅打破了“华夷之辨”的思想束缚,放弃了对长城的修缮,开启了边疆与内地一体化的历史进程。而且还确立了“天下一家”“中外一视”的“大一统”的思想。正是在这一思想的 直接指导下,清朝凭借其强大的国力和雄厚的军事力量,先 后平定三藩之乱;收复台湾;两度北击沙俄,迫使其签订了 《中俄尼布楚条约》;出兵剿灭准葛尔部葛尔丹的叛乱等,使率土之滨重归王化,社会秩序得以恢复。此外,在康雍乾 三帝统治的一百四十余年中,经济也呈现出一派繁荣的景象,突出表现在农耕面积的空前扩大,尤其是向边疆发展, 不少荒原被垦为田。同时,这一时期的文化也全面昌盛,教育空前发展,人才辈出。 但是,如果从世界历史的横向发展来看:康、雍、乾三代帝王对世界工业文明发展的历史性变革毫无认识。他们 不仅对外“闭关锁国”,阻断商品的自由贸易,而且对内实行“重农抑商”的基本国策,压制工商业的发展,并通过征税等手段对百姓巧取豪夺,以百姓自身生活水平的下降和倒退为代价来换取帝国生产力和社会生产总量提高的表象。此 外,统治者还厉行文化专制、大兴文字狱,并通过八股取士的手段禁锢士人的思想,培养统治阶级的忠实奴仆。加之,受中国传统文化中“盛世情结”和“功利主义”思想观念的影响,这一时期的自然科学发展迟缓,且只停留在对以往时期经验、技术的总结上。由是观之,与同时期走上了资本主义发展道路的欧美各国相比,我们时常引以为傲的“康乾盛世”只不过是国人对历史进行纵向比较之后所产生的一种自恋情结罢了。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进