第一单元大单元教学课件(共32张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 第一单元大单元教学课件(共32张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

吟唱青春 拥抱未来

第一单元起始课

壹

回顾分享

贰

研读发现

叁

比较反思

肆

抒发建构

目

录

壹

——我是一个怎样的青年

回顾分享

壹

任务一:借助以下问题唤起你的回忆

回顾分享

1.三年前你进入中学学习,那时你想象过你现在的生活场景吗?

2.你是否预测过自己进入这所高中就读?

3.你想象过高中老师和同学的形象吗?

壹

回顾分享

4.初中三年里,你满意或不满意自己做的事情有哪些?

5.九年前,你开始读小学了,那时你对小学生活、中学生活乃至将来的职业等有哪些设想?

6.六年后,你从这所小学毕业了,你对它的情感有哪些?

壹

回顾分享

你,是一个怎样的青年?

请用三个关键词形容自己,并说说为什么/高中三年,你想成为一个怎样的青年

贰

——他们是怎样的青年?

研读发现

诵读本单元五首诗歌、两篇小说,感受不同时代年轻人的价值追求。

任务二:

1.朗读《沁园春·长沙》等五首诗歌,体会这些诗歌传递的情感,分别用一两个词语描述你的感受。

贰

研读发现

贰

研读发现

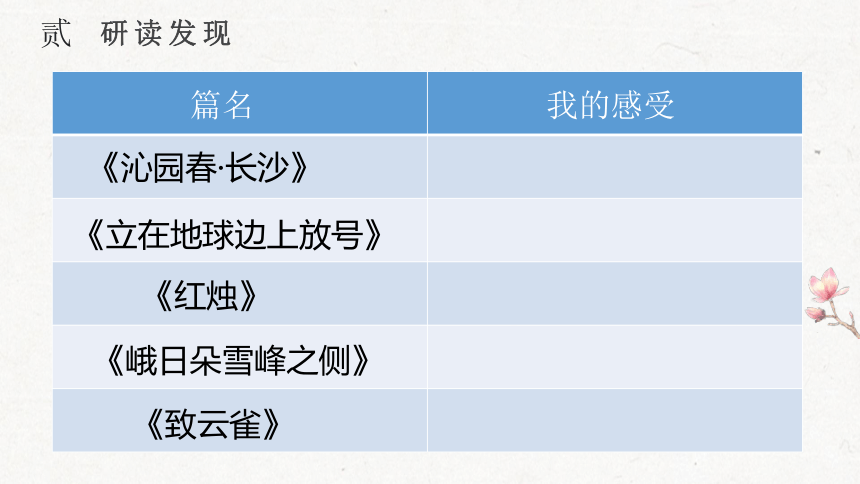

篇名

我的感受

《沁园春·长沙》

《立在地球边上放号》

《红烛》

《峨日朵雪峰之侧》

《致云雀》

任务二

3.尝试将这五首诗歌分组,探究分类的多种可能性。借助分类更好地帮助我们读懂诗歌的意蕴。

2.细读这五首诗歌,并借助意象把握诗歌意蕴。

4.将小组的分类结果进行汇总,并注明分类缘由。

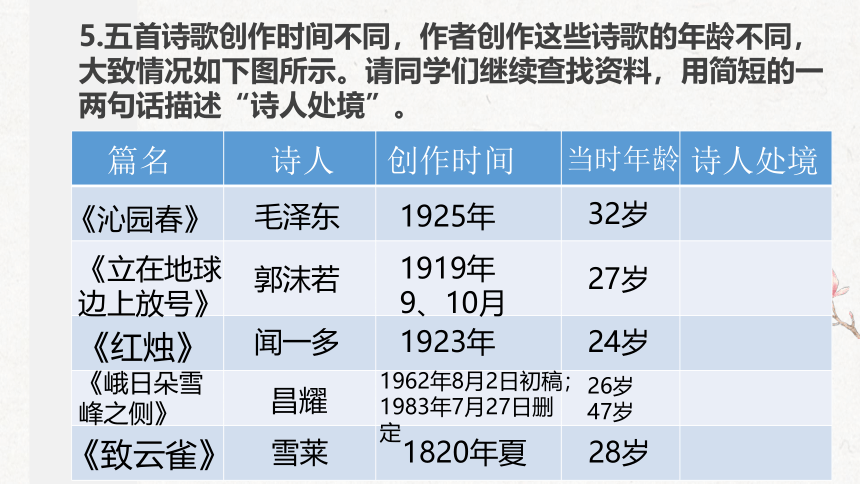

5.五首诗歌创作时间不同,作者创作这些诗歌的年龄不同,大致情况如下图所示。请同学们继续查找资料,用简短的一两句话描述“诗人处境”。

篇名

诗人

创作时间

当时年龄

诗人处境

《沁园春》

《立在地球边上放号》

《红烛》

《峨日朵雪峰之侧》

《致云雀》

毛泽东

郭沫若

闻一多

昌耀

雪莱

1925年

1919年9、10月

1923年

1962年8月2日初稿;1983年7月27日删定

1820年夏

32岁

27岁

24岁

26岁

47岁

28岁

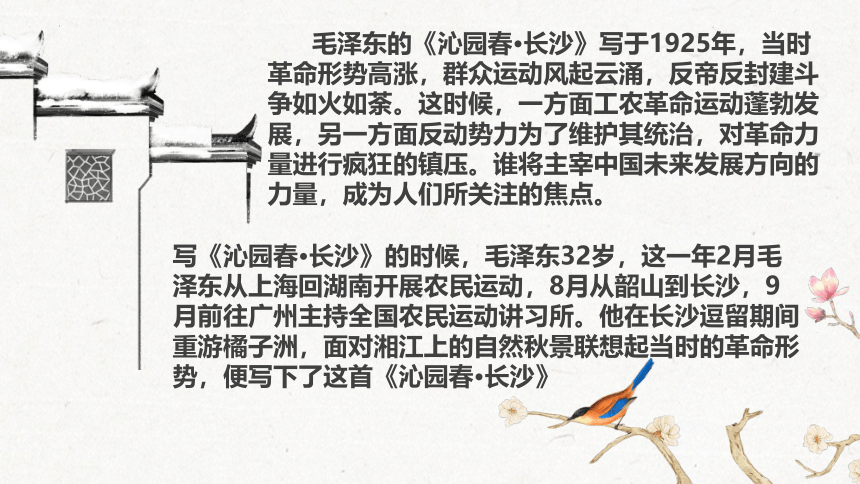

写《沁园春·长沙》的时候,毛泽东32岁,这一年2月毛泽东从上海回湖南开展农民运动,8月从韶山到长沙,9月前往广州主持全国农民运动讲习所。他在长沙逗留期间重游橘子洲,面对湘江上的自然秋景联想起当时的革命形势,便写下了这首《沁园春·长沙》

毛泽东的《沁园春·长沙》写于1925年,当时革命形势高涨,群众运动风起云涌,反帝反封建斗争如火如荼。这时候,一方面工农革命运动蓬勃发展,另一方面反动势力为了维护其统治,对革命力量进行疯狂的镇压。谁将主宰中国未来发展方向的力量,成为人们所关注的焦点。

郭沫若在创造这首诗时,正受到“五四”爱国运动及美国诗人惠特曼的影响,进入了诗歌创作的爆发期。

《立在地球边上放号》原载1920年1月5日上海《时事新报·学灯》,收入《女神》第二辑。此诗以澎湃的激情赞颂了大自然的神力,强烈体现了诗人破坏旧世界开创新世界的勇猛革命精神。

这首诗中,红烛就是诗人,诗人就是红烛。“红烛啊!‘莫问收获,但问耕耘。’”既是对红烛精神的提炼,也是诗人对自己的勉励;不惜牺牲,无私奉献。诗的每一节都以“红烛啊”的呼唤开头,形成浓郁的抒情氛围,继之以自问、自悟、自励、自答、自勉,一步步展示执着追求的心迹。

《红烛》写于1923年,诗人准备出版自己的第一部诗集,在回顾自己数年来的理想探索历程和诗作成就时,写下了这首名诗《红烛》,将它作为同名诗集《红烛》的序诗。

诗人早年曾经对生活和未来充满了理想和热情,但是生活却给了他严厉的答复。虽然,诗人依然保持着生活的信心,但是这样的信心已不再是少年的狂热,而是多了审慎,多了清醒,多了对生活内涵的深刻的体验。

《峨日朵雪峰之侧》写于特殊的年代,这时的昌耀遭受了不公正的待遇,但是,诗人没有消沉,而是保持着坚定的信心,对生活充满着热爱。坎坷的命运,艰苦的生活,磨炼了诗人的意志,更砥砺了诗人的思想。

《致云雀》作于1820年,是雪莱的抒情诗代表作之一。诗作运用浪漫主义的手法,热情赞美云雀,抒发对欢乐、光明、自由和理想的深情向往。作品准确把握时代脉搏,将诗人理想世界中的景象通过眼前具体而微妙的事物生动有力地展现出来。在诗人的笔下,云雀是自由的化身,云雀欢乐的歌唱,伴随着自然界最美妙的事物,传达出信念和理想,代表了诗人的情怀和寄托。

借助上面的信息,你对这五首诗歌有哪些新的理解?关于“青春”的内涵,你会怎样阐述?

任务三:阅读两篇小说,理解不同文化语境下年轻女性的转变。

1.阅读《百合花》《哦,香雪》,列出小说中出现的人物。

《百合花》中的人物:

《哦,香雪》中的人物:

思考:

①从以上列出的人物中,你可以发现有些人物没有确定的姓名,人们往往以身份称呼他(她),这带给你什么感觉?

②有的人物的称呼还多有变化,例如“通讯员”。作者应该是有意为之,你觉得作者这样塑造人物的目的是什么?

2.香雪、新媳妇在小说中都有明显的变化,梳理她们变化的过程,分析她们变化的原因。想一想,如果你在那样的处境中,你会怎样处理那些突发事件?

3.《哦,香雪》中有不少标志个人身份及其价值追求的物品或生活细节,如“火车”“塑料铅笔盒”;《百合花》中也有这样的物品或生活细节。试着找出一些来,理解不同人面对这些物品或生活细节时的态度。

4.选择一个打动你的人物,写一段话或一首诗,向陌生的同龄人介绍他/她。

叁

——他们的世界离我们多远?

比较反思

PPT模板 http:///moban/

任务四:阅读这个单元的诗文,理解“他们”与世界的关系,感受不一样的青春价值。

1.再次回顾五首诗歌与两篇小说,梳理诗人、小说中的主要人物与世界连接的方式或状态。

2.再次选择这七篇作品中的几段文字,用心阅读,慢慢体会不同连接方式或状态带给读者的不同感受。想一想,你与哪些连接方式更容易共鸣。

任务五:查阅资料,合作探究,理解作者的精神追求,感悟责任担当的价值。

篇名

人生寄寓与价值追求

《沁园春·长沙》

《立在地球边上放号》

《红烛》

《峨日朵雪峰之侧》

《致云雀》

《百合花》

《哦,香雪》

篇名

人生寄寓与价值追求

《沁园春》

《立在》

《红烛》

《峨日朵》

《致云雀》

《百合花》

《哦香雪》

革命青年对国家命运的感慨和以天下为己任、蔑视反动统治者、改造旧中国的豪情壮志

赞美了摧毁旧世界,创造新生活的雄强之力,体现了五四所焕发的自由宏阔、雄奇奔放的气概

对祖国前途的执著追求和献身于祖国的伟大抱负

对生命的热爱及生命力的赞颂

对光明、自由、理想的追求

表现了纯洁深厚的军民之情和战友之情,传达了高尚的人情美和人性美

反映了改革开放后,中国农村摆脱封闭、落后,走向开放、进步的表现。

1.回顾前面所学,思考与世界连接的不同方式对于个体的意义。例如,香雪换到塑料铅笔盒之后打量故乡的时候的心理,“她心中升起一股从未有过的骄傲”,我们可以有哪些理解?你是否也曾有过类似的感觉?

2.搜集课外其他作品中关于理想追求,人生价值的精彩表达,相互交流。

肆

抒发建构

我可以成为怎样的青年?

任务六:发挥想象写一首诗,抒发你对高中生活的思考与期待。

(可以选择某首诗歌仿写,也可以借鉴本单元诗歌在意象选择、组合等方面的手法,自己写作一首诗)

谢谢聆听

吟唱青春 拥抱未来

第一单元起始课

壹

回顾分享

贰

研读发现

叁

比较反思

肆

抒发建构

目

录

壹

——我是一个怎样的青年

回顾分享

壹

任务一:借助以下问题唤起你的回忆

回顾分享

1.三年前你进入中学学习,那时你想象过你现在的生活场景吗?

2.你是否预测过自己进入这所高中就读?

3.你想象过高中老师和同学的形象吗?

壹

回顾分享

4.初中三年里,你满意或不满意自己做的事情有哪些?

5.九年前,你开始读小学了,那时你对小学生活、中学生活乃至将来的职业等有哪些设想?

6.六年后,你从这所小学毕业了,你对它的情感有哪些?

壹

回顾分享

你,是一个怎样的青年?

请用三个关键词形容自己,并说说为什么/高中三年,你想成为一个怎样的青年

贰

——他们是怎样的青年?

研读发现

诵读本单元五首诗歌、两篇小说,感受不同时代年轻人的价值追求。

任务二:

1.朗读《沁园春·长沙》等五首诗歌,体会这些诗歌传递的情感,分别用一两个词语描述你的感受。

贰

研读发现

贰

研读发现

篇名

我的感受

《沁园春·长沙》

《立在地球边上放号》

《红烛》

《峨日朵雪峰之侧》

《致云雀》

任务二

3.尝试将这五首诗歌分组,探究分类的多种可能性。借助分类更好地帮助我们读懂诗歌的意蕴。

2.细读这五首诗歌,并借助意象把握诗歌意蕴。

4.将小组的分类结果进行汇总,并注明分类缘由。

5.五首诗歌创作时间不同,作者创作这些诗歌的年龄不同,大致情况如下图所示。请同学们继续查找资料,用简短的一两句话描述“诗人处境”。

篇名

诗人

创作时间

当时年龄

诗人处境

《沁园春》

《立在地球边上放号》

《红烛》

《峨日朵雪峰之侧》

《致云雀》

毛泽东

郭沫若

闻一多

昌耀

雪莱

1925年

1919年9、10月

1923年

1962年8月2日初稿;1983年7月27日删定

1820年夏

32岁

27岁

24岁

26岁

47岁

28岁

写《沁园春·长沙》的时候,毛泽东32岁,这一年2月毛泽东从上海回湖南开展农民运动,8月从韶山到长沙,9月前往广州主持全国农民运动讲习所。他在长沙逗留期间重游橘子洲,面对湘江上的自然秋景联想起当时的革命形势,便写下了这首《沁园春·长沙》

毛泽东的《沁园春·长沙》写于1925年,当时革命形势高涨,群众运动风起云涌,反帝反封建斗争如火如荼。这时候,一方面工农革命运动蓬勃发展,另一方面反动势力为了维护其统治,对革命力量进行疯狂的镇压。谁将主宰中国未来发展方向的力量,成为人们所关注的焦点。

郭沫若在创造这首诗时,正受到“五四”爱国运动及美国诗人惠特曼的影响,进入了诗歌创作的爆发期。

《立在地球边上放号》原载1920年1月5日上海《时事新报·学灯》,收入《女神》第二辑。此诗以澎湃的激情赞颂了大自然的神力,强烈体现了诗人破坏旧世界开创新世界的勇猛革命精神。

这首诗中,红烛就是诗人,诗人就是红烛。“红烛啊!‘莫问收获,但问耕耘。’”既是对红烛精神的提炼,也是诗人对自己的勉励;不惜牺牲,无私奉献。诗的每一节都以“红烛啊”的呼唤开头,形成浓郁的抒情氛围,继之以自问、自悟、自励、自答、自勉,一步步展示执着追求的心迹。

《红烛》写于1923年,诗人准备出版自己的第一部诗集,在回顾自己数年来的理想探索历程和诗作成就时,写下了这首名诗《红烛》,将它作为同名诗集《红烛》的序诗。

诗人早年曾经对生活和未来充满了理想和热情,但是生活却给了他严厉的答复。虽然,诗人依然保持着生活的信心,但是这样的信心已不再是少年的狂热,而是多了审慎,多了清醒,多了对生活内涵的深刻的体验。

《峨日朵雪峰之侧》写于特殊的年代,这时的昌耀遭受了不公正的待遇,但是,诗人没有消沉,而是保持着坚定的信心,对生活充满着热爱。坎坷的命运,艰苦的生活,磨炼了诗人的意志,更砥砺了诗人的思想。

《致云雀》作于1820年,是雪莱的抒情诗代表作之一。诗作运用浪漫主义的手法,热情赞美云雀,抒发对欢乐、光明、自由和理想的深情向往。作品准确把握时代脉搏,将诗人理想世界中的景象通过眼前具体而微妙的事物生动有力地展现出来。在诗人的笔下,云雀是自由的化身,云雀欢乐的歌唱,伴随着自然界最美妙的事物,传达出信念和理想,代表了诗人的情怀和寄托。

借助上面的信息,你对这五首诗歌有哪些新的理解?关于“青春”的内涵,你会怎样阐述?

任务三:阅读两篇小说,理解不同文化语境下年轻女性的转变。

1.阅读《百合花》《哦,香雪》,列出小说中出现的人物。

《百合花》中的人物:

《哦,香雪》中的人物:

思考:

①从以上列出的人物中,你可以发现有些人物没有确定的姓名,人们往往以身份称呼他(她),这带给你什么感觉?

②有的人物的称呼还多有变化,例如“通讯员”。作者应该是有意为之,你觉得作者这样塑造人物的目的是什么?

2.香雪、新媳妇在小说中都有明显的变化,梳理她们变化的过程,分析她们变化的原因。想一想,如果你在那样的处境中,你会怎样处理那些突发事件?

3.《哦,香雪》中有不少标志个人身份及其价值追求的物品或生活细节,如“火车”“塑料铅笔盒”;《百合花》中也有这样的物品或生活细节。试着找出一些来,理解不同人面对这些物品或生活细节时的态度。

4.选择一个打动你的人物,写一段话或一首诗,向陌生的同龄人介绍他/她。

叁

——他们的世界离我们多远?

比较反思

PPT模板 http:///moban/

任务四:阅读这个单元的诗文,理解“他们”与世界的关系,感受不一样的青春价值。

1.再次回顾五首诗歌与两篇小说,梳理诗人、小说中的主要人物与世界连接的方式或状态。

2.再次选择这七篇作品中的几段文字,用心阅读,慢慢体会不同连接方式或状态带给读者的不同感受。想一想,你与哪些连接方式更容易共鸣。

任务五:查阅资料,合作探究,理解作者的精神追求,感悟责任担当的价值。

篇名

人生寄寓与价值追求

《沁园春·长沙》

《立在地球边上放号》

《红烛》

《峨日朵雪峰之侧》

《致云雀》

《百合花》

《哦,香雪》

篇名

人生寄寓与价值追求

《沁园春》

《立在》

《红烛》

《峨日朵》

《致云雀》

《百合花》

《哦香雪》

革命青年对国家命运的感慨和以天下为己任、蔑视反动统治者、改造旧中国的豪情壮志

赞美了摧毁旧世界,创造新生活的雄强之力,体现了五四所焕发的自由宏阔、雄奇奔放的气概

对祖国前途的执著追求和献身于祖国的伟大抱负

对生命的热爱及生命力的赞颂

对光明、自由、理想的追求

表现了纯洁深厚的军民之情和战友之情,传达了高尚的人情美和人性美

反映了改革开放后,中国农村摆脱封闭、落后,走向开放、进步的表现。

1.回顾前面所学,思考与世界连接的不同方式对于个体的意义。例如,香雪换到塑料铅笔盒之后打量故乡的时候的心理,“她心中升起一股从未有过的骄傲”,我们可以有哪些理解?你是否也曾有过类似的感觉?

2.搜集课外其他作品中关于理想追求,人生价值的精彩表达,相互交流。

肆

抒发建构

我可以成为怎样的青年?

任务六:发挥想象写一首诗,抒发你对高中生活的思考与期待。

(可以选择某首诗歌仿写,也可以借鉴本单元诗歌在意象选择、组合等方面的手法,自己写作一首诗)

谢谢聆听

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读