2024年高考备考:现代文阅读Ⅰ(信息类文本阅读):情境化设置下的信息类阅读创新题(上:个人体验类情境命题)课件(共64张PPT)2024年高考语文一轮复习分点精讲(全国通用)

文档属性

| 名称 | 2024年高考备考:现代文阅读Ⅰ(信息类文本阅读):情境化设置下的信息类阅读创新题(上:个人体验类情境命题)课件(共64张PPT)2024年高考语文一轮复习分点精讲(全国通用) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 740.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-07 17:05:13 | ||

图片预览

文档简介

(共64张PPT)

现代文阅读Ⅰ 信息类文本阅读:

情境化设置下的信息类阅读(上:个人体验类情境命题)

2024年高考第一轮总复习

新高考现代文阅读Ⅰ回应新教材改革的“群文阅读”,在各个题型的命制上突出新的高考理念。2021年新高考Ⅰ卷第5题题干“嵇康诗有‘目送归鸿,手挥五弦’一句,顾恺之说画‘手挥五弦易,目送归鸿难’”,体现了对情境载体的重视。“真实、富有意义的语文实践活动情境是学生语文学科核心素养形成、发展和表现的载体。”语文实践活动,在高考题中就体现为考查考生的实际运用能力,不论是题干所创设的“个人体验情境”“社会生活情境”,还是“学科认知情境”,最后都是考查考生对文本内容的理解和实际运用能力。因此,2023年新高考现代文阅读I非选择题命题趋势一定会结合现实(题干情境),就某问题(意义、价值、方法、措施、远景等)加以探究。

命题点一 个人体验类情境命题

个人体验情境指向学生个体独自开展的语文实践活动,如在文学作品阅读过程中体验丰富的情感,尝试不同的阅读方法以及创作文学作品等。像发表个人看法、评价观点态度、提出建议规划类探究题,侧重对考生个人阅读体验情境的考查,实际是考查考生理解文本内容的能力。这类题目是对文中作者的观点、意图的归纳和总结。

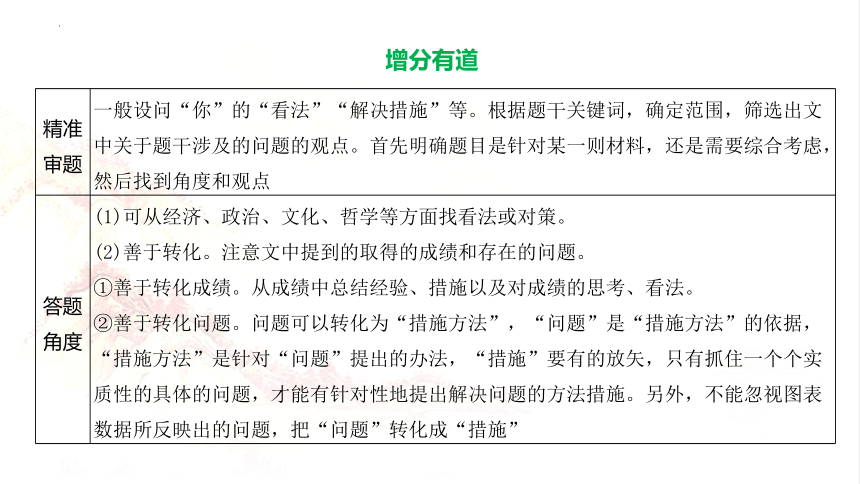

精准 审题 一般设问“你”的“看法”“解决措施”等。根据题干关键词,确定范围,筛选出文中关于题干涉及的问题的观点。首先明确题目是针对某一则材料,还是需要综合考虑,然后找到角度和观点

答题 角度 (1)可从经济、政治、文化、哲学等方面找看法或对策。

(2)善于转化。注意文中提到的取得的成绩和存在的问题。

①善于转化成绩。从成绩中总结经验、措施以及对成绩的思考、看法。

②善于转化问题。问题可以转化为“措施方法”,“问题”是“措施方法”的依据,“措施方法”是针对“问题”提出的办法,“措施”要有的放矢,只有抓住一个个实质性的具体的问题,才能有针对性地提出解决问题的方法措施。另外,不能忽视图表数据所反映出的问题,把“问题”转化成“措施”

增分有道

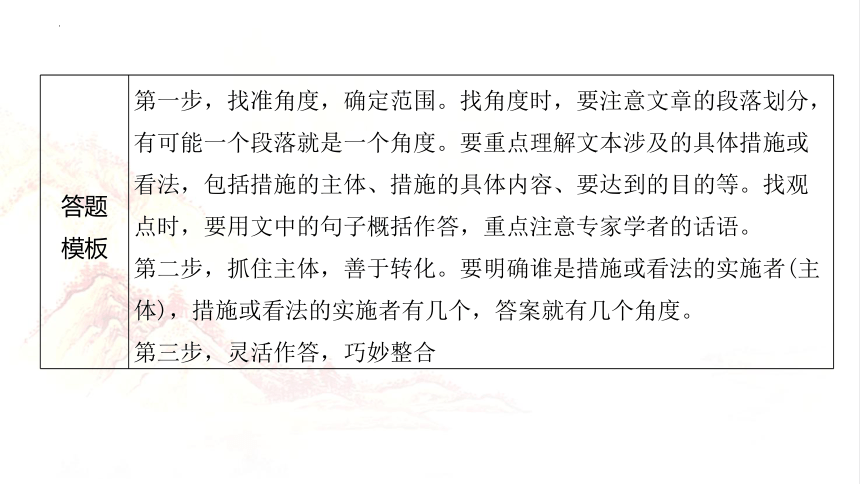

答题 模板 第一步,找准角度,确定范围。找角度时,要注意文章的段落划分,有可能一个段落就是一个角度。要重点理解文本涉及的具体措施或看法,包括措施的主体、措施的具体内容、要达到的目的等。找观点时,要用文中的句子概括作答,重点注意专家学者的话语。

第二步,抓住主体,善于转化。要明确谁是措施或看法的实施者(主体),措施或看法的实施者有几个,答案就有几个角度。

第三步,灵活作答,巧妙整合

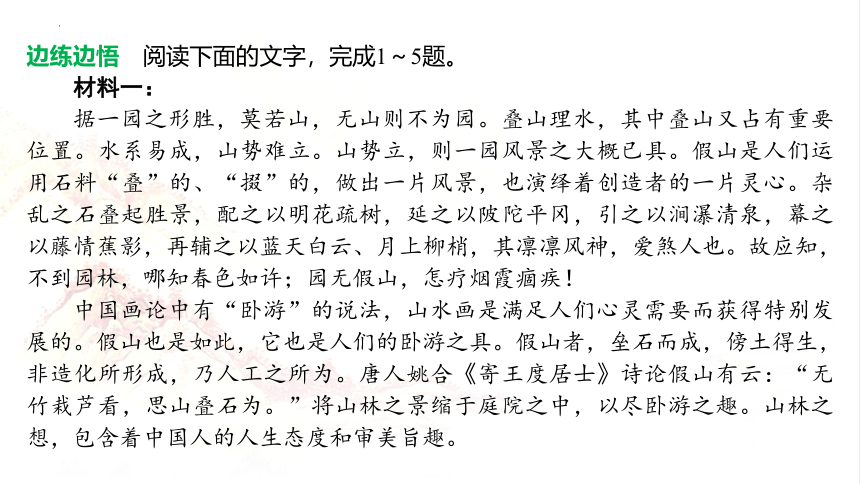

边练边悟 阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

据一园之形胜,莫若山,无山则不为园。叠山理水,其中叠山又占有重要位置。水系易成,山势难立。山势立,则一园风景之大概已具。假山是人们运用石料“叠”的、“掇”的,做出一片风景,也演绎着创造者的一片灵心。杂乱之石叠起胜景,配之以明花疏树,延之以陂陀平冈,引之以涧瀑清泉,幕之以藤情蕉影,再辅之以蓝天白云、月上柳梢,其凛凛风神,爱煞人也。故应知,不到园林,哪知春色如许;园无假山,怎疗烟霞痼疾!

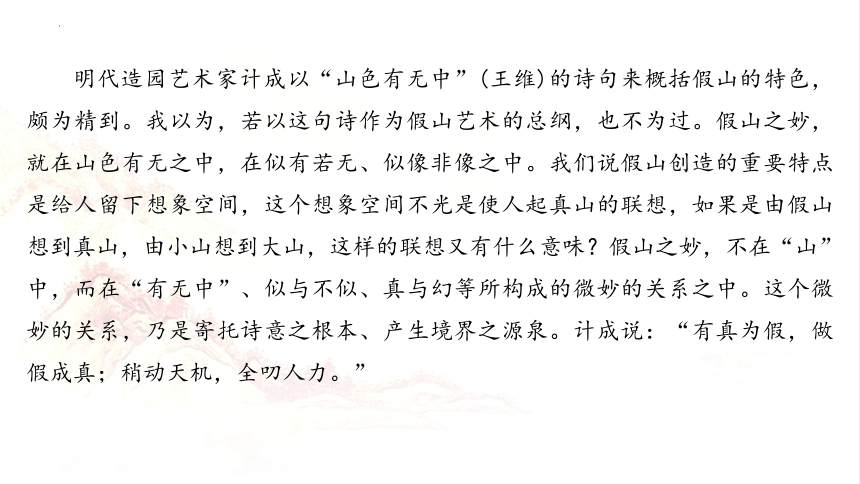

中国画论中有“卧游”的说法,山水画是满足人们心灵需要而获得特别发展的。假山也是如此,它也是人们的卧游之具。假山者,垒石而成,傍土得生,非造化所形成,乃人工之所为。唐人姚合《寄王度居士》诗论假山有云:“无竹栽芦看,思山叠石为。”将山林之景缩于庭院之中,以尽卧游之趣。山林之想,包含着中国人的人生态度和审美旨趣。

明代造园艺术家计成以“山色有无中”(王维)的诗句来概括假山的特色,颇为精到。我以为,若以这句诗作为假山艺术的总纲,也不为过。假山之妙,就在山色有无之中,在似有若无、似像非像之中。我们说假山创造的重要特点是给人留下想象空间,这个想象空间不光是使人起真山的联想,如果是由假山想到真山,由小山想到大山,这样的联想又有什么意味?假山之妙,不在“山”中,而在“有无中”、似与不似、真与幻等所构成的微妙的关系之中。这个微妙的关系,乃是寄托诗意之根本、产生境界之源泉。计成说:“有真为假,做假成真;稍动天机,全叨人力。”

假山的垒石中,必须要“假真山形”——借真山的形貌,不能脱离山来做假山。但随便扔几块石头于林间,那不叫“假山”,那是虚假的山,没有山的意味、山的精神。假山绝不是胡乱堆积起来的石头。假山作为一门独立的艺术,要叠石,依照画理、根据创造者的心灵来垒石。李渔批评有些叠石家是“目无天地,胸无文章”,叠石家在天地间垒出一个意义世界。董其昌曾说书法是“下笔即有凹凸之形”,下笔即打破虚空,流出一段生命的悠长,在虚空中延续潺湲的生命。掇石一片,也是在虚空中书写性灵的妙文章。

假山胜过真山,如果说这样的话,恐怕很多人不会同意。其实这正是中国传统艺术的观点。董其昌说:“以径之奇怪论,画不如山水。以笔墨之精妙论,则山水绝不如画。”山水画高于真山水在于笔墨的精妙,笔墨不是纯然的形式,而是表现心灵的语言,艺术家用心灵照亮了山水,假笔墨而表达出来。纯然的山水是外在的对象,是与人的心灵无关的存在物。正是在这个意义上说,艺术中的假山才是“真山”。

(摘编自朱良志《真水无香》)

材料二:

苏州假山艺术发展是历代工匠共同努力的结果。自宋代以石叠山蔚然成风以来,江南地区出现不少叠山世家,尤其以苏州地区居多。《吴风录》记载:“朱动子孙居虎丘之麓,尚以种艺叠山为业,游于王公之门,俗呼花园子。”一方面,叠山专业化发展模式加速了假山技巧的成熟,计成、周秉中、顾文彬、“山石韩”叠石世家等历代造园叠山家将苏州假山艺术不断发扬光大,并影响整个中国园林的掇山风格。另一方面,苏州“花园子”凭借其高超的技艺也提高了叠山工匠的社会地位,叠山名手“且与缙绅先生列坐抗礼焉”。冷雪峰在《假山解析》中称赞道:“中国高水平的工匠都出自江南,苏州‘香山帮’则是江南工匠的代表。”

同时,苏州掇山技艺被提升到理论高度,《园冶》《长物志》等著作都对叠山经验进行了系统总结。清中期苏州假山以戈裕良为代表,创新采用拱结构原理构筑洞窟拱顶。其代表作环秀山庄假山采用大小石钩带联络之法,是以小石造大山的经典之作。陈从周称赞:“戈氏承石涛之余绪,洞悉拼镶对缝之法,故所叠假山纹理统一,宛转多姿,浑然天成。”反观同时代北方假山所用房山石、北太湖石等外形都较浑圆,难以施展苏州园林假山常见的勾联作法,只能以叠砌为主,上下石料少有纹理拼合,因而假山形象多不如苏州园林假山灵秀。近现代,入选北京市非物质文化遗产名录的“山石韩叠山技艺”其实也起源于苏州。苏州“山石韩”叠山世家以横式拼缀手法将苏州假山技艺与北方造园特色融合,推动了北方园林叠山的发展。可见苏州园林假山技艺对中国各地园林假山营造影响深远,在中国造园技术中占有重要地位。象征名山大川的景观意境,融合了园林空间布局、景观设计的功能需要,包含着人们对于审美、文化的理解和向往。

作为中国园林艺术的代表,苏州园林假山艺术价值应该被人们所认识和重视,并在现代景观设计中加以继承与发展。现代掇山叠石的文化背景与人们的审美动机都与古代大相径庭,假山材料、技术与形式也发生了根本性变革。这种变革既是机遇,也是挑战。只有在吸取传统精髓的基础上合理创新,才能创造出融功能和艺术为一体,既有时代特色又能体现传统文化的掇山作品,苏州园林假山艺术才能与时俱进,发扬光大。

(摘编自顾至欣、张青萍《苏州古典园林假山艺术价值研究》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.中国传统园林的营建,以堆叠假山为主,疏理水系等为辅,是因为假山是园林最重要的景观。

B.假山是真山的替代品,满足了人们的心灵需要。人们足不出户,在庭院里就可以体会山林之乐、烟霞之趣。

C.假山不是简单地模仿真山,让人们由小山想到大山,而是要给人以想象的空间,让人在有无中、似与不似之间品赏玩味。

D.假山虽然是做出的风景,但不可随意为之,造山者不仅要懂画理还要有一颗创造的灵心,才可使假山具有山的意味和精神。

解析 A项,“以堆叠假山为主”错误。“据一园之形胜,莫若山”是说假山在园林风景中的重要地位;“无山则不为园”是说假山营造占有的“重要位置”,而非以之为主。

A

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A.假山不是自然形成的,是人工所为,好的假山能带给人们极致的美感,这说明人工之美胜于自然之美。

B.假山艺术的发展离不开历代工匠的共同努力,叠山专业化的发展模式以及建造理论的出现推动了假山技巧的成熟。

C.中国古代假山艺术风格南北各不相同,以苏州为代表的南方风格更为灵秀,主要是因为用料和建造方法的差异。

D.在材料、技术与形式发生根本变革的今天,现代景观设计继承和发展了传统园林技艺和审美意趣。

C

解析 A项,“这说明人工之美胜于自然之美”错误。“好的假山能带给人们极致的美感”,并不代表所有的“人工之美胜于自然之美”,属于以偏概全。B项,“建造理论的出现”不对,文中是说“同时,苏州掇山技艺被提升到理论高度”,说明建造理论之前就已经出现了。D项,“现代景观设计继承和发展了传统园林技艺和审美意趣”错误,未然成已然。从原文“作为中国园林艺术的代表,苏州园林假山艺术价值应该被人们所认识和重视,并在现代景观设计中加以继承与发展”可知,继承和发展传统是作者的期望。

3.下列选项和材料一审美趣味不相同的一项是( )

D

A.唐代画家张操提出“外师造化,中得心源”的观点。

B.南宋严羽《沧浪诗话》赞盛唐诗歌“言有尽而意无穷”。

C.倪云林诗:“江山万里远,一亭约略之。”

D.《中庸》:“致中和,天地位焉,万物育焉。”

解析 A项,“外师造化,中得心源”是说艺术创作来源于对大自然的师法,但是自然的美并不能够自动地成为艺术的美,对于这一转化过程,艺术家内心的情思和构设是不可或缺的。这和材料一“假山的垒石中,……不能脱离山来做假山”的审美趣味一致,都强调要师法自然。B项,“言有尽而意无穷”,指诗文含义深刻,令人品味不尽。这和材料一“董其昌曾说书法是

‘下笔即有凹凸之形’,……掇石一片,也是在虚空中书写性灵的妙文章”的审美趣味一致,都强调要“留白”,即给人留下想象的空间。C项,“江山万里远,一亭约略之”,表现独处在一个小小的草亭中,用心灵去感悟天地。这和材料一“将山林之景缩于庭院之中,以尽卧游之趣”的审美趣味一致,都强调要以小见大,感知自然的博大。D项,“致中和,天地位焉,万物育焉”是说达到“中和”的境界,天地便各在其位了,万物便生长繁育了。这体现的是一种适度和谐的审美观。

4.朱良志认为“假山胜过真山”,请结合材料谈谈你对这句话的理解。

解析 从“虚假的山……叠石家在天地间垒出一个意义世界”可知,假山比真山更能体现山的意味和精神;假山体现了创造者的灵心,比真山更能满足人们的心灵需要,体现中国人的人生态度和审美旨趣;从“掇石一片,也是在虚空中书写性灵的妙文章”可知,假山与真山相比,更容易给人留下想象空间;从“纯然的山水是外在的对象,是与人的心灵无关的存在物。正是在这个意义上说,艺术中的假山才是‘真山’”可知,假山比真山更能彰显出生命的魅力。

【答案】 ①假山比真山更能体现山的意味和精神;②假山体现了创造者的灵心,比真山更能满足人们的心灵需要,体现中国人的人生态度和审美旨趣;③假山与真山相比,更容易给人留下想象空间;④假山比真山更能彰显出生命的魅力。

★5.假如你需要作以“‘山色有无中’是假山艺术特色”为主题的交流报告,请根据两则材料写出体现这种特色的提纲。

解析 从材料一“我们说假山创造的重要特点是给人留下想象空间,……这个微妙的关系,乃是寄托诗意之根本、产生境界之源泉”可知,假山“山色有无中”的艺术特色指的是假山在似有若无、似像非像中能给人留下想象空间,能寄托诗意,产生境界。从材料一“假山的垒石中,……不能脱离山来做假山”“假山作为一门独立的艺术,……根据创造者的心灵来垒石”可知,打造假山“山色有无中”的艺术特色不仅要借真山的形貌,而且要依照画理、根据创造者的心灵来垒石。从材料二“《吴风录》记载……”“冷雪峰在《假山解析》中称赞道……”可知,研究假山“山色有无中”的艺术特色,可从《吴风录》《假山解析》等著作中了解叠山技巧的发展;从“《园冶》《长物志》等著作都对叠山经验进行了系统总结……”可知,可从《园冶》《长物志》等著作中探寻叠山经验,可实地欣赏苏州园林的假山艺术。

【答案】 ①假山“山色有无中”的艺术特色指的是假山在似有若无、似像非像中能给人留下想象空间,能寄托诗意、产生境界。②打造假山“山色有无中”的艺术特色不仅要借真山的形貌,而且要依照画理、根据创造者的心灵来垒石。③研究假山“山色有无中”的艺术特色,可从《吴风录》《假山解析》等著作中了解叠山技巧的发展,可从《园冶》《长物志》等著作中探寻叠山经验,可实地欣赏苏州园林的假山艺术。

THANKS

现代文阅读Ⅰ 信息类文本阅读:

情境化设置下的信息类阅读(中:学科认知类情境命题)

2024年高考第一轮总复习

命题点二 学科认知类情境命题

学科认知情境指向学生探究语文学科本体相关的问题,并在此过程中发展语文学科认知能力。注重对学科知识的综合性考查是《中国高考评价体系》中的一个重要要求,在2020年新高考Ⅰ卷和2021年北京卷中均有体现,故注重学科知识的融合考查,将是今后高考的一大命题趋势。预计未来可能有以下几种考查形式:①将理解文中的重要概念与下定义相结合;②将概括内容要点与提取关键词、内容摘要、列提纲、人物简介等相结合;③将筛选并整合信息与句式选用、图文转换等相结合;④将内容概括与文艺评论、新闻点评等相结合。

精准 审题 1.认真阅读文本外的材料内容。

2.弄清从什么角度来对文本外材料进行分析。

答题 角度 1.对于同一文本,既能“入乎其中”,又能“出乎其外”。对于文本,既能够“读进去”,进入文本之中,理解领悟,从人物形象、故事情节,主题思想等方面解读文本;又能跳出文本,从作者生平、创作时代、写作意图、社会影响等角度审视文本,对作品的表达效果和思想、艺术价值做出合理分析与评价。

2.可以从不同文本的联系入手,分析不同文本间的关系,明了不同文本间的关系,比较鉴赏它们就有了坚实基础。

增分有道

答题 模板 第一步,提炼话题。文本外材料的话题是什么?

第二步,内外结合,确定答题区域。文本外的材料如何体现文本内材料的观点?

第三步,规范答题模式。先陈述材料观点,再结合文本外内容分析(如何体现这一观点)。

边练边悟 阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

自古以来,中国诗画紧密相通,画中有诗,诗中有画。正是由于在“形与意”“景与境”“物与我”等诸多层面具有共通性,中国诗画才相辅相成,互为辉照。

中国诗画向来讲究形意相生,追求神似,所谓“大音希声,大象无形”。如王昌龄《初日》诗云:“斜光入罗幕,稍稍亲丝管”,诗中意境像是印象派的油画,朦胧中伴有丝竹妙音;又如倪瓒画竹“聊以写胸中逸气”,哪里会过度纠结形之似与非、叶之繁与疏、枝之斜与直?不论诗与画,相较于“写实”,中国文人更爱描摹事物的神韵。

石涛所述“搜尽奇峰打草稿”也是此意。画家画山,不是画眼前的山,而是画行遍山川后心中的“山”。故而,中国画虽脱胎于自然、生活,却又不单一地追求形似,而是崇尚“惚兮恍兮,其中有象”的审美意境。孙娟娟的《对话》深情表达了对中国五千年文化的自豪与骄傲。画家虽运用了工笔画的写实语言,却在创作时以叠加的动态人形构建画面,打破了形体之“实”,使得人物动态轻盈、轮廓朦胧,营造出流动的诗意之美。

以景造境,是画家与诗人常用的创作手法,这同样源于二者审美思维的共性。文人作诗,看似写景,实则是营造氛围。马致远的小令《天净沙·秋思》脍炙人口。诗人不直言离愁,而是质朴地叠加物象:古道、瘦马、老树、昏鸦……所有景物元素组合在一起,饱含情感调性的“境”便建立起来,其中蕴含的离愁别绪更是直抵人心,使作品达到“诗画一律”的境界。作画亦是如此。

如石鲁画作《转战陕北》。石鲁通过描绘西北的壮阔山水,构建出一个大气磅礴的空间,把观者带入具体的历史情境之中。画面上虽看不见一兵一卒,却能让人联想深藏于大山深壑间的千军万马,这便是造境之妙。诗人用文字传达万物的玄妙,画家用笔墨表现时代的气质,虽路径相异,但境界和追求却是相同的。

《转战陕北》(中国画)石鲁

中国诗画以大观小。以小见大,在客观与主观的辩证关系中观察世界,审视自我,从而表达情感。清代恽南田说:“笔墨本无情,不可使运用笔墨者无情。作画在摄情,不可使鉴画者不生情”。跨越两千年的文人墨客对诗画创作发端于情感的认识。以画寄情,气韵生于情感,故而郑板桥画竹清瘦挺拔,似其“一肩明月,两袖清风”的品行;李文信的《长征》通过宏大的场景刻画红军长征途中所经历的千难万险。画家主观地让画面中的每一个细节都承载意义,所呈现出的不仅是客观的历史事实,还饱含画家对红军的深深敬意。

中国诗画,于形、意、境、情中见真谛。品读中国诗画,便是要在虚实相生中体味万物,如此,才能懂得杜甫“随风潜入夜,润物细无声”的温润;才能品味苏轼“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”的旷达;才能感受到关山月、傅抱石在《江山如此多娇》中传达出的民族精神。

(摘编自康益《诗与画,一场延续千年的对话》)

材料二:

中国诗与中国画是我国传统文化的重要表现形式,虽分属于语言和造型两个艺术种类,有着各自的审美特征,然而二者却紧密相通。

中华优秀传统文化是中国诗与中国画共同的根基。中国诗与中国画本身也是中国传统文化精华的集中体现,它们深受中国传统文化的滋养,有着高度的文化同一性。从文者、习画者离开了对中国传统文化的学习,单取诗词、绘画之形,虽异常刻苦,往往也只得其表,难取其实。同理,欣赏者如果没有对中国传统文化的理解与把握,在中国诗与中国画面前,也将难以体味出其丰富的内蕴和妙处。

境界是中国诗与中国画所崇尚的追求。伴随禅宗思想的演进,中国文人对境界的追求更上一层楼。禅宗对“空性”“顿悟”的认知,深刻影响了中国文人对文学艺术的理解和创造。中国诗与中国画在唐宋时期的高度发展,正与此有极大关系。

禅宗对中国古典文艺美学影响的重要表现之一,就是使中国文人的审美经验与审美追求臻于境界化。代表人物首推唐代诗人、画家王维。王维的诗与画充分体现了对“空、远、静、寂”的境界的追求。王维于“有”中透视“无”,以禅境入诗境、画境。王维的诗画虽常常隐退对人物的描写或描绘,但他却让笔下的山水有了呼吸,剥离出其独立自在的精神,营造出“空、远、静、寂”之境。

托物言志是中国诗与中国画共同的表现手法。因为对自然的观照,中国文人崇尚天地之清悠,进而荒寒之境,在中国文学艺术史上也占有重要的席位。诗人、画家纷纷取之入诗、入画。汉字“清、空、寂、寒、静、幽、绝、灭、独、闲、去、水、夜、月”等成了中国古代诗词中出现频率较高的字眼,“深山、云气、古寺、寒鸦、枯枝、幽林、孤草、苍苔”也成了画家笔下常绘之景。

中国诗与中国画是一个有机的整体,互相映照,彼此生发。是故文人读书写作之余绘画,或是画家创作闲暇之时作诗,皆是其情发意至之时的一种自然流露,亦是其受文化陶养后的必然结果。

(摘编自冯胡辉《中国诗与中国画》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

B

A.倪瓒画竹并不刻意追求竹子外在形象的逼真,而是追求竹之神韵以表达胸中逸气。

B.诗歌写景是为了营造氛围,寓情于景;而画作画景是为了刻画境界,使画面直观。

C.品读中国诗或画要以虚实相生为抓手,否则便难以真正品读到蕴含在其中的真意。

D.中国诗与中国画分别属于两个不同的艺术门类,它们是我国传统文化的重要载体。

解析 B项,“而画作画景是为了刻画境界,使画面直观”错误,原文有“以景造境,是画家与诗人常用的创作手法,这同样源于二者审美思维的共性。文人作诗,看似写景,实则是营造氛围。……作画亦是如此”,作画和诗有相似性,也是营造氛围,刻画境界。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

C

A.一个画家如果纯用工笔画的写实手法,就难以创作出寓含浓烈主观情感的成功画作。

B.一个人如果具有深厚的中国传统文化积淀,就能欣赏到中国诗与中国画丰富的内蕴和妙处。

C.人们常说“文如其人”“字如其人”,于郑板桥的竹画而言,人们也能说“画如其人”。

D.王维的诗与画没有对人物的描写或描绘,而致力于对“空、远、静、寂”之境的营造。

解析 A项,表述绝对,原文有“画家虽运用了工笔画的写实语言,却……营造出流动的诗意之美”,由此可知,并不是纯用工笔画就难以创作出寓含浓烈主观情感的成功作品。B项,“就能欣赏到中国诗与中国画丰富的内蕴和妙处”表述绝对,原文有“欣赏者如果没有对中国传统文化的理解与把握,……也将难以体味出其丰富的内蕴和妙处”。D项,“王维的诗与画没有对人物的描写或描绘”错,原文有“王维的诗画虽常常隐退对人物的描写或描绘,……营造出‘空、远、静、寂’之境”。由此看来,并不是“没有对人物的描写或描绘”。

3.结合材料内容,下列选项不能支持两则材料的观点的一项是( )

A

A.文学家是以抽象化了的东西,即以观念来表现自己;画家以素描和色彩把自己感觉和知觉到的具体化。——塞尚

B.味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。——苏轼

C.古画画意不画形,梅诗咏物无隐情。忘形得意知者寡,不若见诗如见画。——欧阳修

D.诗和画号称姊妹艺术。有人进一步认为,它们不但是姊妹,而且是孪生姊妹。——钱锺书

解析 材料一第二段有“不论诗与画,相较于‘写实’,中国文人更爱描摹事物的神韵”,这说明绘画并非一定是具体化的,因此A不符合文本的观点。B项,材料一第一段有“自古以来,中国诗画紧密相通,画中有诗,诗中有画”,因此B项符合文本观点。C项,材料一第三段有“故而,中国画虽脱胎于自然……的审美意境”,这说明中国画重画意不重画形,因此C项符合文本观点。D项,材料一第一段有“自古以来,……互为辉照”,材料二第一段有“中国诗与中国画是我国传统文化的重要表现形式,……然而二者却紧密相通”,这说明二者有相通的地方,因此D项符合文本观点。

4.在论述中国诗画紧密相通时,材料一、材料二分别从哪些方面展开论证?请简要说明。

解析 对材料的结构思路进行分析是解读本题的方法。根据对材料的分析可知,材料一采用总分总的论证结构。第一段为总说,“中国诗画紧密相通,画中有诗,诗中有画……互为辉照”。而“分”的部分则分别阐述了中国诗画相通的三个方面(在“形与意”“景与境”“物与我”等诸多层面具有共通性),其中第二、三段为第一层,第四段为第二层,第五段为第三层,第六段为总结,了解诗画特点才能更好地欣赏品读:“中国诗画,……便是要在虚实相生中体味万物”。而每一层的第一句话为分论点,比如第二段的“中国诗画向来讲究形意相生,追求神似”,也就是侧重“形与意”;第四段“以景造境,……这同样源于二者审美思维的共性”,即“景与境”的共通性;第五段“中国诗画以

大观小……从而表达情感”,即“物与我”,把小层的观点提取出来即为答案。材料二采用了“总分总”的结构形式。第一段为总说,“中国诗与中国画是我国传统文化的重要表现形式,……然而二者却紧密相通”,侧重审美方面。“分”的部分:第二段是一个层次,“中华优秀传统文化是中国诗与中国画共同的根基”;第三、四段是第二层,“境界是中国诗与中国画所崇尚的追求”“禅宗对中国古典文艺美学影响的重要表现之一,就是使中国文人的审美经验与审美追求臻于境界化”;第五段为第三层,“托物言志是中国诗与中国画共同的表现手法”。提取出层意来便是答案。第六段为总结,“中国诗与中国画是一个有机的整体,……亦是其受文化陶养后的必然结果”。

【答案】 材料一分别从“形与意”“景与境”“物与我”三个方面论述中国诗画相通。材料二分别从中华优秀传统文化的根基、禅宗境界的崇尚追求、托物言志等审美角度三方面论述中国诗画相通。

★5.古人曾说“诗是无形画,画是有形诗”。毛泽东的《沁园春·长沙》也是一幅“无形画”,请结合材料,谈谈你对此的理解。

解析 解答本题时,先要理解题干中的“无形画”。所谓的“无形画”是指虽是文字但是能够达到“诗画一律”的境界,因此分析的时候可以从文本中找根据,如“文人作诗,看似写景,实则是营造氛围”“所有景物元素组合在一起,饱含情感调性的‘境’便建立起来,其中蕴含的离愁别绪更是直抵人心,使作品达到‘诗画一律’的境界”。结合这些内容再结合《沁园春·长沙》内容进行分析。《沁园春·长沙》中,上片从“看万山红遍”以下七句,至“万类霜天竞自由”,这是最具画面感的地方,可以就此分析。先从整体上将画面的特点概括出来。“寥廓万里、绚丽多姿的湘江秋景图”,从特点上来看,这幅秋景图异常壮美而富于活力。然后根据观察的视角对画面进行分析,远看、近观,俯瞰、仰视等,从各方面进行分析,都能看出一幅幅画面,因此可以堪称“无形画”。

【答案】在毛泽东的《沁园春·长沙》中,诗人以一个“看”字,总领七句,山水尽收眼底,描绘出立体的寥廓万里、绚丽多姿的湘江秋景,这幅秋景图异常壮美而富于活力。远看:“万山红遍,层林尽染”,立体的岳麓山群峰耸立,层次分明,都染了红色,真是“霜叶红于二月花”。近观:“漫江碧透,百舸争流”,秋水澄练,秋江碧波,从岳麓山下蜿蜒流过的湘江,在秋天更加清澈晶莹,如碧绿的翡翠,如透明的水晶。江面上,千帆竞发,百舸争流,生气勃勃,可谓“秋水共长天一色”。仰视:“鹰击长空”,万里无云的秋空,雄鹰振翅健羽,自由飞翔。俯瞰:“鱼翔浅底”,湘江水透明而清澈见底,天空中的景象映射到清澈的湘江水中,水天一色,相映成趣。鱼儿游在水中,也仿佛是游在空中,一个“翔”字,写活了这一景象,开拓出一种超凡脱俗的审美想象空间,堪称“无形画”。

THANKS

现代文阅读Ⅰ 信息类文本阅读:

情境化设置下的信息类阅读(下:社会生活类情境命题)

2024年高考第一轮总复习

命题点三 社会生活类情境命题

真实、富有意义的语文实践活动情理是学生语文学科核心素养形成、发展和表现的载体。社会生活情境指向校内外具体的社会生活,强调学生在具体生活场域中开展的语文实践活动,强调语言交际活动的对象、目的和表达方式等。主要包括日常生活情境和重大社会现实场景。题型呈现出开放式特点,或与课内比较,或与社会情境相联系。

精准 审题 题干中总有“准确理解文本,运用文中观点或理论”解决社会实际问题,重在理解文本,迁移运用,提供一个关联点,向文本内寻找答案,不可漫无目的

答题 角度 1.阅读文本,从整体上对文本有较为深入的理解。知识迁移类试题可设置在多则文本的信息类文本阅读或文学类文本阅读中,也可以设置在单文本的文学类文本阅读中,但深入理解文本始终是进行知识迁移的基础。对于文本中重要概念的内涵与外延、重要的观点与认识,考生要有准确的理解,找到文本知识与实际问题的对接点。同时,考生也可以结合自己对社会现实的认知,深入理解文本内容。

2.要正确对应理论与现实,确认“关联点”。即将试题提到的现实问题与文本中的相关理论知识准确对应起来。只有准确、深入地理解文本知识,才能“对症下药”,找到应对现实问题的相关理论知识。这个“关联点”可以是多文本间的,也可以是题干与文本之间的。如多文本虽然不属于同一篇文章,但一定是有联系的,而知识迁移类题目往往就“联系”设题。考生审题时,应该格外注意试题要求分析的“关联点”。

3.从“关联点”入手,结合试题要求,从文本中提取对应信息。“关联点” 既是多文本间的联系点,也是试题要求切入文本的角度,故从“关联点”切入文本并正确分析是答题的关键。

增分有道

答题 模板

边练边悟 阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

从基层上看去,中国社会是乡土性的。那些被称土气的乡下人是中国社会的基层。我们说乡下人土气,这个土字用得很好。土字的基本意义是指泥土。乡下人离不了泥土,因为在乡下住,种地是最普通的谋生办法。靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。农业直接取资于土地,种地的人搬不动地,长在土里的庄稼行动不得,土气是因为不流动而发生的。

不流动是从人和空间的关系上说的,从人和人在空间的排列关系上说就是孤立和隔膜。孤立和隔膜并不是以个人为单位的,而是以住在一处的集团为单位的。中国乡土社区的单位是村落,从三家村起可以到几千户的大村。孤立、隔膜是就村和村之间的关系而说的。孤立和隔膜并不是绝对的,但是人口的流动率小,社区间的往来也必然疏少。我想我们很可以说,乡土社会的生活是富于地方性的。地方性是指他们活动范围有地域上的限制,在区域间接触少,生活隔离,各自保持着孤立的社会圈子。

乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社会。常态的生活是终老是乡。假如在一个村子里的人都是这样的话,在人和人的关系上也就发生了一种特色,每个孩子都是在人家眼中看着长大的,在孩子眼里周围的人也是从小就看惯的。这是一个“熟悉”的社会,没有陌生人的社会。

在社会学里,我们常分出两种不同性质的社会:一种并没有具体目的,只是因为在一起生长而发生的社会;一种是为了要完成一件任务而结合的社会。用一位外国学者的话说,前者是“有机的团结”,后者是“机械的团结”。用我们自己的话说,前者是礼俗社会,后者是法理社会。生活上被土地所囿住的乡民,他们平素所接触的是生而与俱的人物,正像我们的父母兄弟一般,并不是由于我们选择得来的关系,而是无须选择,甚至先我而在的一个生活环境。

熟悉是从时间里、多方面、经常的接触中所发生的亲密的感觉。这感觉是无数次的小摩擦里陶炼出来的结果。这过程是《论语》第一句里的“习”字。“学”是和陌生事物的最初接触,“习”是陶炼,“不亦说乎”是描写熟悉之后的亲密感觉。在一个熟悉的社会中,我们会得到从心所欲而不逾规矩的自由。这和法律所保障的自由不同。规矩是“习”出来的礼俗。从俗即是从心。

“我们大家是熟人,打个招呼就是了,还用得着多说么?”——这类的话已经成了我们现代社会的阻碍。现代社会是个陌生人组成的社会,各人不知道各人的底细,所以得讲个明白;还要怕口说无凭,画个押,签个字。这样才发生法律。在乡土社会中法律是无从发生的。“这不是见外了么?”乡土社会里从熟悉得到信任。乡土社会的信用并不是对契约的重视,而是发生于对一种行为的规矩熟悉到不加思索时的可靠性。

从熟悉里得来的认识是个别的,并不是抽象的普遍原则。在熟悉的环境里生长的人,不需要这种原则,他只要在接触所及的范围之中知道从手段到目的间的个别关联。在乡土社会中生长的人似乎不太追求这笼罩万有的真理。我读《论语》时,看到孔子在不同人面前说着不同的话来解释“孝”的意义时,我感觉到这乡土社会的特性了。孝是什么?孔子并没有抽象地加以说明,而是列举具体的行为,因人而异地答复了他的学生。

在我们社会的急速变迁中,从乡土社会进入现代社会的过程中,我们在乡土社会中所养成的生活方式处处产生了流弊。陌生人所组成的现代社会是无法用乡土社会的习俗来应付的。于是,“土气”成了骂人的词汇,“乡”也不再是衣锦荣归的去处了。

(摘编自费孝通《乡土中国》)

材料二:

改革开放以后,乡村社会中的变化确实如有些学者所观察到的,行政村中的村民之间相互认识而不熟悉,缺乏共同生活的空间,而大批青壮劳动力进城务工更是带来乡村社会普遍的空巢现象。尤其是随着城镇化的推进以及市场观念的不断深入,熟悉社会中的关系网络开始裂变,既有的伦理观念、道德、价值等正在失去约束力。但是,这可以称之为物、周围环境的变化,而长期浸淫于熟悉社会而习得的“给予”和“亏欠”的人情传统以及思维方式和行为规则等还存在巨大影响。

众多研究表明,生活在乡村社会的农民,虽受到外部条件变化影响,但依旧以亲情纽带和乡土圈子为核心,诚实相待,和谐共处,熟悉社会的亲密关系也由此不断延续下去。而进城务工人员在城市中虽然遭遇到大量陌生关系,但在大多数情况下依靠血缘、亲缘、宗缘和地缘等,结成亲密的社会关系网络,并且依此确认其自我身份,进而形成一种新的“地方认同”。可以看出,熟悉社会已遭遇强烈冲击,但在日益变动的社会结构中仍有影响。

(摘编自黄锐《乡土社会是“熟悉社会”》)

材料三:

“熟悉的社会”是对乡村社会的地方性与整体性结构特征的一种概括,而非指微观的、个别的人际关系或社会网络状况。经历经济转型、社会与文化变迁之后,乡村社会中诸多微观结构与行动都可能已发生这样或那样的变化,其中就包括人际关系和交往方式的变化。然而,村落共同体的地方性以及共同体的整体性特征依然留存。

在村落共同体中,村民之间的关系是熟悉的。熟悉的关系并非指具体的两个个体间的交往情况和熟知程度,而是指村落社会关系是相互熟知的。熟悉的社会是一种信息非常对称的社会,也是一种信息透明的社会。信息对称指的是

自我与他人是知根知底的、相互能达成默契的。不论两个村民个体之间是否有直接的交往和互动,也不论一个人对其他个体具体情况的熟知程度如何,人们都能达到相互熟知或知根知底,因为村落共同体本身就是一个信息透明的社会。在一个固定的场域里,个人及其社会关系的信息其实是有目共睹的,而且人们的行动信息也容易被村里人所知晓,并不一定需要专门的努力就能达到。

熟悉关系仍代表着乡村社会的一种特质,因为这是与城市社会关系有着本质区别的。尽管在城镇化扩张和乡村劳动力流动的冲击下,乡村社会熟悉关系也处于变迁之中,但在村落生活共同体依然存续的情况下,基于地缘和血缘而形成的熟悉社会关系的特征也就继续留存。

(摘编自陆益龙《后乡土中国》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A

A.乡土社会里,乡民是中国社会的基层,他们以种地为基本谋生方式,从土地中获取生活资源,因此与土地分不开,为土地所束缚,固守乡土。

B.人与人在空间排列上的不流动性,造成乡土社会里乡民个体之间、乡村之间的彼此关系的孤立与隔膜,所以才有三家村式微型村落的存在。

C.乡村社会的农民,以亲情纽带和乡土圈子为核心,诚实相待,和谐共处,而现在受到外部条件变化影响,熟悉社会的亲密关系很难延续下去。

D.“熟悉的社会”是指个体的人际关系、交往方式和微观的社会网络状况;在村落共同体中信息对称,村民个体之间知根知底,能够达成默契。

解析 B项,强加因果,根据文意,“所以”前后分句不是因果关系;C项,曲解文意,“熟悉社会的亲密关系很难延续下去”错误,由材料二“熟悉社会已遭遇强烈冲击,但在日益变动的社会结构中仍有影响”可知;D项,曲解概念,似是而非。“是指个体的人际关系、交往方式和微观的社会网络状况”错误,根据材料三可知,“‘熟悉的社会’是对乡村社会的地方性与整体性结构特征的一种概括,而非指微观的、个别的人际关系或社会网络状况”。

2.根据以上材料,下列说法不正确的一项是( )

B

A.乡土社会实际上就是熟人社会、礼俗社会,而现代社会是陌生人组成的社会、法理社会,两者的人际交往原则是有区别的。

B.乡土社会中人们之间的信用,产生于对一种行为规矩熟悉到不假思索的可靠性,这种信用远胜于法理社会中的一纸契约。

C.在乡土社会中,人们从熟悉里获得的认知是个别的。《论语》中孔子因人而异地解释“孝”,能让我们体会到这种特性。

D.材料二认为随着城镇化的推进以及市场观念的不断深入,熟悉社会中的关系网络开始裂变,与材料一的一些说法相近。

解析 本题考查学生理解概括文本信息的能力。B项,无中生有,“这种信用远胜于法理社会中的一纸契约”于文无据。

3.下列说法中,不能作为论据来支撑材料一观点的一项是( )

C

A.“金窝银窝,不如家里的草窝。”

B.“鸡犬相闻,老死不相往来。”

C.“乌鸦反哺,羔羊跪乳。”

D.“人无礼则不生,事无礼则不成。”

解析 本题考查学生分析文章结构,把握文章思路的能力。C项,“乌鸦反哺,羔羊跪乳”一般喻指报恩于父母,材料一无此观点。

4.材料一在论证上有哪些特点?请简要说明。

解析 本题考查分析文章结构、把握文章思路的能力。“在论证上的特点”可以从论证结构、论证方法、论证语言等角度分析。分析材料一,主要讲的是中国乡土社会的特点,“从基层上看去,中国社会是乡土性的。那些被称土气的乡下人是中国社会的基层”开篇即亮明观点;“乡土社会的生活是富于地方性的”“乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社会”“乡土社会里从熟悉得到信任”“从熟悉里得来的认识是个别的,并不是抽象的普遍原则”这样层次推进,形成递进式论证结构;“用一位外国学者的话说,前者是‘有机的团结’,后者是‘机械的团结’”“我读《论语》

时,……我感觉到这乡土社会的特性了”“现代社会是个陌生人组成的社会,……在乡土社会中法律是无从发生的”运用了例证、引证、对比论证等多种论证方法;“我们说乡下人土气,这个土字用得很好……长在土里的庄稼行动不得,土气是因为不流动而发生的”语言通俗易懂。

【答案】①开篇提出观点,开门见山,旗帜鲜明;②采用层进式的论证结构,层层深入,逻辑性强;③综合运用了多种论证方法,如例证法、引证法、对比法等。④论证语言通俗自然,深入浅出。

★5.为适应现代社会的发展,乡土社会需要做出哪些改进?请结合材料谈谈你的看法。

解析 本题考查探究某一问题,提出自己个性化见解的能力。首先要根据题干意思在文中找到“乡土社会的弊端”相关信息:“地方性是指他们活动范围有地域上的限制,在区域间接触少,生活隔离,各自保持着孤立的社会圈子”“乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社会。常态的生活是终老是乡”“乡土社会的信用并不是对契约的重视,而是发生于对一种行为的规矩熟悉到不加思索时的可靠性”“从熟悉里得来的认识是个别的,并不是抽象的普遍原则”。据此转换成“改进的方面”,用自己的语言表述即可。

【答案】 ①增加社区间往来,突破地域限制,走出孤立的社会圈子;②重视契约,增强法理意识;③突破狭隘思想,追求普遍真理(或“普遍原则”)。

THANKS

现代文阅读Ⅰ 信息类文本阅读:

情境化设置下的信息类阅读(上:个人体验类情境命题)

2024年高考第一轮总复习

新高考现代文阅读Ⅰ回应新教材改革的“群文阅读”,在各个题型的命制上突出新的高考理念。2021年新高考Ⅰ卷第5题题干“嵇康诗有‘目送归鸿,手挥五弦’一句,顾恺之说画‘手挥五弦易,目送归鸿难’”,体现了对情境载体的重视。“真实、富有意义的语文实践活动情境是学生语文学科核心素养形成、发展和表现的载体。”语文实践活动,在高考题中就体现为考查考生的实际运用能力,不论是题干所创设的“个人体验情境”“社会生活情境”,还是“学科认知情境”,最后都是考查考生对文本内容的理解和实际运用能力。因此,2023年新高考现代文阅读I非选择题命题趋势一定会结合现实(题干情境),就某问题(意义、价值、方法、措施、远景等)加以探究。

命题点一 个人体验类情境命题

个人体验情境指向学生个体独自开展的语文实践活动,如在文学作品阅读过程中体验丰富的情感,尝试不同的阅读方法以及创作文学作品等。像发表个人看法、评价观点态度、提出建议规划类探究题,侧重对考生个人阅读体验情境的考查,实际是考查考生理解文本内容的能力。这类题目是对文中作者的观点、意图的归纳和总结。

精准 审题 一般设问“你”的“看法”“解决措施”等。根据题干关键词,确定范围,筛选出文中关于题干涉及的问题的观点。首先明确题目是针对某一则材料,还是需要综合考虑,然后找到角度和观点

答题 角度 (1)可从经济、政治、文化、哲学等方面找看法或对策。

(2)善于转化。注意文中提到的取得的成绩和存在的问题。

①善于转化成绩。从成绩中总结经验、措施以及对成绩的思考、看法。

②善于转化问题。问题可以转化为“措施方法”,“问题”是“措施方法”的依据,“措施方法”是针对“问题”提出的办法,“措施”要有的放矢,只有抓住一个个实质性的具体的问题,才能有针对性地提出解决问题的方法措施。另外,不能忽视图表数据所反映出的问题,把“问题”转化成“措施”

增分有道

答题 模板 第一步,找准角度,确定范围。找角度时,要注意文章的段落划分,有可能一个段落就是一个角度。要重点理解文本涉及的具体措施或看法,包括措施的主体、措施的具体内容、要达到的目的等。找观点时,要用文中的句子概括作答,重点注意专家学者的话语。

第二步,抓住主体,善于转化。要明确谁是措施或看法的实施者(主体),措施或看法的实施者有几个,答案就有几个角度。

第三步,灵活作答,巧妙整合

边练边悟 阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

据一园之形胜,莫若山,无山则不为园。叠山理水,其中叠山又占有重要位置。水系易成,山势难立。山势立,则一园风景之大概已具。假山是人们运用石料“叠”的、“掇”的,做出一片风景,也演绎着创造者的一片灵心。杂乱之石叠起胜景,配之以明花疏树,延之以陂陀平冈,引之以涧瀑清泉,幕之以藤情蕉影,再辅之以蓝天白云、月上柳梢,其凛凛风神,爱煞人也。故应知,不到园林,哪知春色如许;园无假山,怎疗烟霞痼疾!

中国画论中有“卧游”的说法,山水画是满足人们心灵需要而获得特别发展的。假山也是如此,它也是人们的卧游之具。假山者,垒石而成,傍土得生,非造化所形成,乃人工之所为。唐人姚合《寄王度居士》诗论假山有云:“无竹栽芦看,思山叠石为。”将山林之景缩于庭院之中,以尽卧游之趣。山林之想,包含着中国人的人生态度和审美旨趣。

明代造园艺术家计成以“山色有无中”(王维)的诗句来概括假山的特色,颇为精到。我以为,若以这句诗作为假山艺术的总纲,也不为过。假山之妙,就在山色有无之中,在似有若无、似像非像之中。我们说假山创造的重要特点是给人留下想象空间,这个想象空间不光是使人起真山的联想,如果是由假山想到真山,由小山想到大山,这样的联想又有什么意味?假山之妙,不在“山”中,而在“有无中”、似与不似、真与幻等所构成的微妙的关系之中。这个微妙的关系,乃是寄托诗意之根本、产生境界之源泉。计成说:“有真为假,做假成真;稍动天机,全叨人力。”

假山的垒石中,必须要“假真山形”——借真山的形貌,不能脱离山来做假山。但随便扔几块石头于林间,那不叫“假山”,那是虚假的山,没有山的意味、山的精神。假山绝不是胡乱堆积起来的石头。假山作为一门独立的艺术,要叠石,依照画理、根据创造者的心灵来垒石。李渔批评有些叠石家是“目无天地,胸无文章”,叠石家在天地间垒出一个意义世界。董其昌曾说书法是“下笔即有凹凸之形”,下笔即打破虚空,流出一段生命的悠长,在虚空中延续潺湲的生命。掇石一片,也是在虚空中书写性灵的妙文章。

假山胜过真山,如果说这样的话,恐怕很多人不会同意。其实这正是中国传统艺术的观点。董其昌说:“以径之奇怪论,画不如山水。以笔墨之精妙论,则山水绝不如画。”山水画高于真山水在于笔墨的精妙,笔墨不是纯然的形式,而是表现心灵的语言,艺术家用心灵照亮了山水,假笔墨而表达出来。纯然的山水是外在的对象,是与人的心灵无关的存在物。正是在这个意义上说,艺术中的假山才是“真山”。

(摘编自朱良志《真水无香》)

材料二:

苏州假山艺术发展是历代工匠共同努力的结果。自宋代以石叠山蔚然成风以来,江南地区出现不少叠山世家,尤其以苏州地区居多。《吴风录》记载:“朱动子孙居虎丘之麓,尚以种艺叠山为业,游于王公之门,俗呼花园子。”一方面,叠山专业化发展模式加速了假山技巧的成熟,计成、周秉中、顾文彬、“山石韩”叠石世家等历代造园叠山家将苏州假山艺术不断发扬光大,并影响整个中国园林的掇山风格。另一方面,苏州“花园子”凭借其高超的技艺也提高了叠山工匠的社会地位,叠山名手“且与缙绅先生列坐抗礼焉”。冷雪峰在《假山解析》中称赞道:“中国高水平的工匠都出自江南,苏州‘香山帮’则是江南工匠的代表。”

同时,苏州掇山技艺被提升到理论高度,《园冶》《长物志》等著作都对叠山经验进行了系统总结。清中期苏州假山以戈裕良为代表,创新采用拱结构原理构筑洞窟拱顶。其代表作环秀山庄假山采用大小石钩带联络之法,是以小石造大山的经典之作。陈从周称赞:“戈氏承石涛之余绪,洞悉拼镶对缝之法,故所叠假山纹理统一,宛转多姿,浑然天成。”反观同时代北方假山所用房山石、北太湖石等外形都较浑圆,难以施展苏州园林假山常见的勾联作法,只能以叠砌为主,上下石料少有纹理拼合,因而假山形象多不如苏州园林假山灵秀。近现代,入选北京市非物质文化遗产名录的“山石韩叠山技艺”其实也起源于苏州。苏州“山石韩”叠山世家以横式拼缀手法将苏州假山技艺与北方造园特色融合,推动了北方园林叠山的发展。可见苏州园林假山技艺对中国各地园林假山营造影响深远,在中国造园技术中占有重要地位。象征名山大川的景观意境,融合了园林空间布局、景观设计的功能需要,包含着人们对于审美、文化的理解和向往。

作为中国园林艺术的代表,苏州园林假山艺术价值应该被人们所认识和重视,并在现代景观设计中加以继承与发展。现代掇山叠石的文化背景与人们的审美动机都与古代大相径庭,假山材料、技术与形式也发生了根本性变革。这种变革既是机遇,也是挑战。只有在吸取传统精髓的基础上合理创新,才能创造出融功能和艺术为一体,既有时代特色又能体现传统文化的掇山作品,苏州园林假山艺术才能与时俱进,发扬光大。

(摘编自顾至欣、张青萍《苏州古典园林假山艺术价值研究》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.中国传统园林的营建,以堆叠假山为主,疏理水系等为辅,是因为假山是园林最重要的景观。

B.假山是真山的替代品,满足了人们的心灵需要。人们足不出户,在庭院里就可以体会山林之乐、烟霞之趣。

C.假山不是简单地模仿真山,让人们由小山想到大山,而是要给人以想象的空间,让人在有无中、似与不似之间品赏玩味。

D.假山虽然是做出的风景,但不可随意为之,造山者不仅要懂画理还要有一颗创造的灵心,才可使假山具有山的意味和精神。

解析 A项,“以堆叠假山为主”错误。“据一园之形胜,莫若山”是说假山在园林风景中的重要地位;“无山则不为园”是说假山营造占有的“重要位置”,而非以之为主。

A

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A.假山不是自然形成的,是人工所为,好的假山能带给人们极致的美感,这说明人工之美胜于自然之美。

B.假山艺术的发展离不开历代工匠的共同努力,叠山专业化的发展模式以及建造理论的出现推动了假山技巧的成熟。

C.中国古代假山艺术风格南北各不相同,以苏州为代表的南方风格更为灵秀,主要是因为用料和建造方法的差异。

D.在材料、技术与形式发生根本变革的今天,现代景观设计继承和发展了传统园林技艺和审美意趣。

C

解析 A项,“这说明人工之美胜于自然之美”错误。“好的假山能带给人们极致的美感”,并不代表所有的“人工之美胜于自然之美”,属于以偏概全。B项,“建造理论的出现”不对,文中是说“同时,苏州掇山技艺被提升到理论高度”,说明建造理论之前就已经出现了。D项,“现代景观设计继承和发展了传统园林技艺和审美意趣”错误,未然成已然。从原文“作为中国园林艺术的代表,苏州园林假山艺术价值应该被人们所认识和重视,并在现代景观设计中加以继承与发展”可知,继承和发展传统是作者的期望。

3.下列选项和材料一审美趣味不相同的一项是( )

D

A.唐代画家张操提出“外师造化,中得心源”的观点。

B.南宋严羽《沧浪诗话》赞盛唐诗歌“言有尽而意无穷”。

C.倪云林诗:“江山万里远,一亭约略之。”

D.《中庸》:“致中和,天地位焉,万物育焉。”

解析 A项,“外师造化,中得心源”是说艺术创作来源于对大自然的师法,但是自然的美并不能够自动地成为艺术的美,对于这一转化过程,艺术家内心的情思和构设是不可或缺的。这和材料一“假山的垒石中,……不能脱离山来做假山”的审美趣味一致,都强调要师法自然。B项,“言有尽而意无穷”,指诗文含义深刻,令人品味不尽。这和材料一“董其昌曾说书法是

‘下笔即有凹凸之形’,……掇石一片,也是在虚空中书写性灵的妙文章”的审美趣味一致,都强调要“留白”,即给人留下想象的空间。C项,“江山万里远,一亭约略之”,表现独处在一个小小的草亭中,用心灵去感悟天地。这和材料一“将山林之景缩于庭院之中,以尽卧游之趣”的审美趣味一致,都强调要以小见大,感知自然的博大。D项,“致中和,天地位焉,万物育焉”是说达到“中和”的境界,天地便各在其位了,万物便生长繁育了。这体现的是一种适度和谐的审美观。

4.朱良志认为“假山胜过真山”,请结合材料谈谈你对这句话的理解。

解析 从“虚假的山……叠石家在天地间垒出一个意义世界”可知,假山比真山更能体现山的意味和精神;假山体现了创造者的灵心,比真山更能满足人们的心灵需要,体现中国人的人生态度和审美旨趣;从“掇石一片,也是在虚空中书写性灵的妙文章”可知,假山与真山相比,更容易给人留下想象空间;从“纯然的山水是外在的对象,是与人的心灵无关的存在物。正是在这个意义上说,艺术中的假山才是‘真山’”可知,假山比真山更能彰显出生命的魅力。

【答案】 ①假山比真山更能体现山的意味和精神;②假山体现了创造者的灵心,比真山更能满足人们的心灵需要,体现中国人的人生态度和审美旨趣;③假山与真山相比,更容易给人留下想象空间;④假山比真山更能彰显出生命的魅力。

★5.假如你需要作以“‘山色有无中’是假山艺术特色”为主题的交流报告,请根据两则材料写出体现这种特色的提纲。

解析 从材料一“我们说假山创造的重要特点是给人留下想象空间,……这个微妙的关系,乃是寄托诗意之根本、产生境界之源泉”可知,假山“山色有无中”的艺术特色指的是假山在似有若无、似像非像中能给人留下想象空间,能寄托诗意,产生境界。从材料一“假山的垒石中,……不能脱离山来做假山”“假山作为一门独立的艺术,……根据创造者的心灵来垒石”可知,打造假山“山色有无中”的艺术特色不仅要借真山的形貌,而且要依照画理、根据创造者的心灵来垒石。从材料二“《吴风录》记载……”“冷雪峰在《假山解析》中称赞道……”可知,研究假山“山色有无中”的艺术特色,可从《吴风录》《假山解析》等著作中了解叠山技巧的发展;从“《园冶》《长物志》等著作都对叠山经验进行了系统总结……”可知,可从《园冶》《长物志》等著作中探寻叠山经验,可实地欣赏苏州园林的假山艺术。

【答案】 ①假山“山色有无中”的艺术特色指的是假山在似有若无、似像非像中能给人留下想象空间,能寄托诗意、产生境界。②打造假山“山色有无中”的艺术特色不仅要借真山的形貌,而且要依照画理、根据创造者的心灵来垒石。③研究假山“山色有无中”的艺术特色,可从《吴风录》《假山解析》等著作中了解叠山技巧的发展,可从《园冶》《长物志》等著作中探寻叠山经验,可实地欣赏苏州园林的假山艺术。

THANKS

现代文阅读Ⅰ 信息类文本阅读:

情境化设置下的信息类阅读(中:学科认知类情境命题)

2024年高考第一轮总复习

命题点二 学科认知类情境命题

学科认知情境指向学生探究语文学科本体相关的问题,并在此过程中发展语文学科认知能力。注重对学科知识的综合性考查是《中国高考评价体系》中的一个重要要求,在2020年新高考Ⅰ卷和2021年北京卷中均有体现,故注重学科知识的融合考查,将是今后高考的一大命题趋势。预计未来可能有以下几种考查形式:①将理解文中的重要概念与下定义相结合;②将概括内容要点与提取关键词、内容摘要、列提纲、人物简介等相结合;③将筛选并整合信息与句式选用、图文转换等相结合;④将内容概括与文艺评论、新闻点评等相结合。

精准 审题 1.认真阅读文本外的材料内容。

2.弄清从什么角度来对文本外材料进行分析。

答题 角度 1.对于同一文本,既能“入乎其中”,又能“出乎其外”。对于文本,既能够“读进去”,进入文本之中,理解领悟,从人物形象、故事情节,主题思想等方面解读文本;又能跳出文本,从作者生平、创作时代、写作意图、社会影响等角度审视文本,对作品的表达效果和思想、艺术价值做出合理分析与评价。

2.可以从不同文本的联系入手,分析不同文本间的关系,明了不同文本间的关系,比较鉴赏它们就有了坚实基础。

增分有道

答题 模板 第一步,提炼话题。文本外材料的话题是什么?

第二步,内外结合,确定答题区域。文本外的材料如何体现文本内材料的观点?

第三步,规范答题模式。先陈述材料观点,再结合文本外内容分析(如何体现这一观点)。

边练边悟 阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

自古以来,中国诗画紧密相通,画中有诗,诗中有画。正是由于在“形与意”“景与境”“物与我”等诸多层面具有共通性,中国诗画才相辅相成,互为辉照。

中国诗画向来讲究形意相生,追求神似,所谓“大音希声,大象无形”。如王昌龄《初日》诗云:“斜光入罗幕,稍稍亲丝管”,诗中意境像是印象派的油画,朦胧中伴有丝竹妙音;又如倪瓒画竹“聊以写胸中逸气”,哪里会过度纠结形之似与非、叶之繁与疏、枝之斜与直?不论诗与画,相较于“写实”,中国文人更爱描摹事物的神韵。

石涛所述“搜尽奇峰打草稿”也是此意。画家画山,不是画眼前的山,而是画行遍山川后心中的“山”。故而,中国画虽脱胎于自然、生活,却又不单一地追求形似,而是崇尚“惚兮恍兮,其中有象”的审美意境。孙娟娟的《对话》深情表达了对中国五千年文化的自豪与骄傲。画家虽运用了工笔画的写实语言,却在创作时以叠加的动态人形构建画面,打破了形体之“实”,使得人物动态轻盈、轮廓朦胧,营造出流动的诗意之美。

以景造境,是画家与诗人常用的创作手法,这同样源于二者审美思维的共性。文人作诗,看似写景,实则是营造氛围。马致远的小令《天净沙·秋思》脍炙人口。诗人不直言离愁,而是质朴地叠加物象:古道、瘦马、老树、昏鸦……所有景物元素组合在一起,饱含情感调性的“境”便建立起来,其中蕴含的离愁别绪更是直抵人心,使作品达到“诗画一律”的境界。作画亦是如此。

如石鲁画作《转战陕北》。石鲁通过描绘西北的壮阔山水,构建出一个大气磅礴的空间,把观者带入具体的历史情境之中。画面上虽看不见一兵一卒,却能让人联想深藏于大山深壑间的千军万马,这便是造境之妙。诗人用文字传达万物的玄妙,画家用笔墨表现时代的气质,虽路径相异,但境界和追求却是相同的。

《转战陕北》(中国画)石鲁

中国诗画以大观小。以小见大,在客观与主观的辩证关系中观察世界,审视自我,从而表达情感。清代恽南田说:“笔墨本无情,不可使运用笔墨者无情。作画在摄情,不可使鉴画者不生情”。跨越两千年的文人墨客对诗画创作发端于情感的认识。以画寄情,气韵生于情感,故而郑板桥画竹清瘦挺拔,似其“一肩明月,两袖清风”的品行;李文信的《长征》通过宏大的场景刻画红军长征途中所经历的千难万险。画家主观地让画面中的每一个细节都承载意义,所呈现出的不仅是客观的历史事实,还饱含画家对红军的深深敬意。

中国诗画,于形、意、境、情中见真谛。品读中国诗画,便是要在虚实相生中体味万物,如此,才能懂得杜甫“随风潜入夜,润物细无声”的温润;才能品味苏轼“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”的旷达;才能感受到关山月、傅抱石在《江山如此多娇》中传达出的民族精神。

(摘编自康益《诗与画,一场延续千年的对话》)

材料二:

中国诗与中国画是我国传统文化的重要表现形式,虽分属于语言和造型两个艺术种类,有着各自的审美特征,然而二者却紧密相通。

中华优秀传统文化是中国诗与中国画共同的根基。中国诗与中国画本身也是中国传统文化精华的集中体现,它们深受中国传统文化的滋养,有着高度的文化同一性。从文者、习画者离开了对中国传统文化的学习,单取诗词、绘画之形,虽异常刻苦,往往也只得其表,难取其实。同理,欣赏者如果没有对中国传统文化的理解与把握,在中国诗与中国画面前,也将难以体味出其丰富的内蕴和妙处。

境界是中国诗与中国画所崇尚的追求。伴随禅宗思想的演进,中国文人对境界的追求更上一层楼。禅宗对“空性”“顿悟”的认知,深刻影响了中国文人对文学艺术的理解和创造。中国诗与中国画在唐宋时期的高度发展,正与此有极大关系。

禅宗对中国古典文艺美学影响的重要表现之一,就是使中国文人的审美经验与审美追求臻于境界化。代表人物首推唐代诗人、画家王维。王维的诗与画充分体现了对“空、远、静、寂”的境界的追求。王维于“有”中透视“无”,以禅境入诗境、画境。王维的诗画虽常常隐退对人物的描写或描绘,但他却让笔下的山水有了呼吸,剥离出其独立自在的精神,营造出“空、远、静、寂”之境。

托物言志是中国诗与中国画共同的表现手法。因为对自然的观照,中国文人崇尚天地之清悠,进而荒寒之境,在中国文学艺术史上也占有重要的席位。诗人、画家纷纷取之入诗、入画。汉字“清、空、寂、寒、静、幽、绝、灭、独、闲、去、水、夜、月”等成了中国古代诗词中出现频率较高的字眼,“深山、云气、古寺、寒鸦、枯枝、幽林、孤草、苍苔”也成了画家笔下常绘之景。

中国诗与中国画是一个有机的整体,互相映照,彼此生发。是故文人读书写作之余绘画,或是画家创作闲暇之时作诗,皆是其情发意至之时的一种自然流露,亦是其受文化陶养后的必然结果。

(摘编自冯胡辉《中国诗与中国画》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

B

A.倪瓒画竹并不刻意追求竹子外在形象的逼真,而是追求竹之神韵以表达胸中逸气。

B.诗歌写景是为了营造氛围,寓情于景;而画作画景是为了刻画境界,使画面直观。

C.品读中国诗或画要以虚实相生为抓手,否则便难以真正品读到蕴含在其中的真意。

D.中国诗与中国画分别属于两个不同的艺术门类,它们是我国传统文化的重要载体。

解析 B项,“而画作画景是为了刻画境界,使画面直观”错误,原文有“以景造境,是画家与诗人常用的创作手法,这同样源于二者审美思维的共性。文人作诗,看似写景,实则是营造氛围。……作画亦是如此”,作画和诗有相似性,也是营造氛围,刻画境界。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

C

A.一个画家如果纯用工笔画的写实手法,就难以创作出寓含浓烈主观情感的成功画作。

B.一个人如果具有深厚的中国传统文化积淀,就能欣赏到中国诗与中国画丰富的内蕴和妙处。

C.人们常说“文如其人”“字如其人”,于郑板桥的竹画而言,人们也能说“画如其人”。

D.王维的诗与画没有对人物的描写或描绘,而致力于对“空、远、静、寂”之境的营造。

解析 A项,表述绝对,原文有“画家虽运用了工笔画的写实语言,却……营造出流动的诗意之美”,由此可知,并不是纯用工笔画就难以创作出寓含浓烈主观情感的成功作品。B项,“就能欣赏到中国诗与中国画丰富的内蕴和妙处”表述绝对,原文有“欣赏者如果没有对中国传统文化的理解与把握,……也将难以体味出其丰富的内蕴和妙处”。D项,“王维的诗与画没有对人物的描写或描绘”错,原文有“王维的诗画虽常常隐退对人物的描写或描绘,……营造出‘空、远、静、寂’之境”。由此看来,并不是“没有对人物的描写或描绘”。

3.结合材料内容,下列选项不能支持两则材料的观点的一项是( )

A

A.文学家是以抽象化了的东西,即以观念来表现自己;画家以素描和色彩把自己感觉和知觉到的具体化。——塞尚

B.味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。——苏轼

C.古画画意不画形,梅诗咏物无隐情。忘形得意知者寡,不若见诗如见画。——欧阳修

D.诗和画号称姊妹艺术。有人进一步认为,它们不但是姊妹,而且是孪生姊妹。——钱锺书

解析 材料一第二段有“不论诗与画,相较于‘写实’,中国文人更爱描摹事物的神韵”,这说明绘画并非一定是具体化的,因此A不符合文本的观点。B项,材料一第一段有“自古以来,中国诗画紧密相通,画中有诗,诗中有画”,因此B项符合文本观点。C项,材料一第三段有“故而,中国画虽脱胎于自然……的审美意境”,这说明中国画重画意不重画形,因此C项符合文本观点。D项,材料一第一段有“自古以来,……互为辉照”,材料二第一段有“中国诗与中国画是我国传统文化的重要表现形式,……然而二者却紧密相通”,这说明二者有相通的地方,因此D项符合文本观点。

4.在论述中国诗画紧密相通时,材料一、材料二分别从哪些方面展开论证?请简要说明。

解析 对材料的结构思路进行分析是解读本题的方法。根据对材料的分析可知,材料一采用总分总的论证结构。第一段为总说,“中国诗画紧密相通,画中有诗,诗中有画……互为辉照”。而“分”的部分则分别阐述了中国诗画相通的三个方面(在“形与意”“景与境”“物与我”等诸多层面具有共通性),其中第二、三段为第一层,第四段为第二层,第五段为第三层,第六段为总结,了解诗画特点才能更好地欣赏品读:“中国诗画,……便是要在虚实相生中体味万物”。而每一层的第一句话为分论点,比如第二段的“中国诗画向来讲究形意相生,追求神似”,也就是侧重“形与意”;第四段“以景造境,……这同样源于二者审美思维的共性”,即“景与境”的共通性;第五段“中国诗画以

大观小……从而表达情感”,即“物与我”,把小层的观点提取出来即为答案。材料二采用了“总分总”的结构形式。第一段为总说,“中国诗与中国画是我国传统文化的重要表现形式,……然而二者却紧密相通”,侧重审美方面。“分”的部分:第二段是一个层次,“中华优秀传统文化是中国诗与中国画共同的根基”;第三、四段是第二层,“境界是中国诗与中国画所崇尚的追求”“禅宗对中国古典文艺美学影响的重要表现之一,就是使中国文人的审美经验与审美追求臻于境界化”;第五段为第三层,“托物言志是中国诗与中国画共同的表现手法”。提取出层意来便是答案。第六段为总结,“中国诗与中国画是一个有机的整体,……亦是其受文化陶养后的必然结果”。

【答案】 材料一分别从“形与意”“景与境”“物与我”三个方面论述中国诗画相通。材料二分别从中华优秀传统文化的根基、禅宗境界的崇尚追求、托物言志等审美角度三方面论述中国诗画相通。

★5.古人曾说“诗是无形画,画是有形诗”。毛泽东的《沁园春·长沙》也是一幅“无形画”,请结合材料,谈谈你对此的理解。

解析 解答本题时,先要理解题干中的“无形画”。所谓的“无形画”是指虽是文字但是能够达到“诗画一律”的境界,因此分析的时候可以从文本中找根据,如“文人作诗,看似写景,实则是营造氛围”“所有景物元素组合在一起,饱含情感调性的‘境’便建立起来,其中蕴含的离愁别绪更是直抵人心,使作品达到‘诗画一律’的境界”。结合这些内容再结合《沁园春·长沙》内容进行分析。《沁园春·长沙》中,上片从“看万山红遍”以下七句,至“万类霜天竞自由”,这是最具画面感的地方,可以就此分析。先从整体上将画面的特点概括出来。“寥廓万里、绚丽多姿的湘江秋景图”,从特点上来看,这幅秋景图异常壮美而富于活力。然后根据观察的视角对画面进行分析,远看、近观,俯瞰、仰视等,从各方面进行分析,都能看出一幅幅画面,因此可以堪称“无形画”。

【答案】在毛泽东的《沁园春·长沙》中,诗人以一个“看”字,总领七句,山水尽收眼底,描绘出立体的寥廓万里、绚丽多姿的湘江秋景,这幅秋景图异常壮美而富于活力。远看:“万山红遍,层林尽染”,立体的岳麓山群峰耸立,层次分明,都染了红色,真是“霜叶红于二月花”。近观:“漫江碧透,百舸争流”,秋水澄练,秋江碧波,从岳麓山下蜿蜒流过的湘江,在秋天更加清澈晶莹,如碧绿的翡翠,如透明的水晶。江面上,千帆竞发,百舸争流,生气勃勃,可谓“秋水共长天一色”。仰视:“鹰击长空”,万里无云的秋空,雄鹰振翅健羽,自由飞翔。俯瞰:“鱼翔浅底”,湘江水透明而清澈见底,天空中的景象映射到清澈的湘江水中,水天一色,相映成趣。鱼儿游在水中,也仿佛是游在空中,一个“翔”字,写活了这一景象,开拓出一种超凡脱俗的审美想象空间,堪称“无形画”。

THANKS

现代文阅读Ⅰ 信息类文本阅读:

情境化设置下的信息类阅读(下:社会生活类情境命题)

2024年高考第一轮总复习

命题点三 社会生活类情境命题

真实、富有意义的语文实践活动情理是学生语文学科核心素养形成、发展和表现的载体。社会生活情境指向校内外具体的社会生活,强调学生在具体生活场域中开展的语文实践活动,强调语言交际活动的对象、目的和表达方式等。主要包括日常生活情境和重大社会现实场景。题型呈现出开放式特点,或与课内比较,或与社会情境相联系。

精准 审题 题干中总有“准确理解文本,运用文中观点或理论”解决社会实际问题,重在理解文本,迁移运用,提供一个关联点,向文本内寻找答案,不可漫无目的

答题 角度 1.阅读文本,从整体上对文本有较为深入的理解。知识迁移类试题可设置在多则文本的信息类文本阅读或文学类文本阅读中,也可以设置在单文本的文学类文本阅读中,但深入理解文本始终是进行知识迁移的基础。对于文本中重要概念的内涵与外延、重要的观点与认识,考生要有准确的理解,找到文本知识与实际问题的对接点。同时,考生也可以结合自己对社会现实的认知,深入理解文本内容。

2.要正确对应理论与现实,确认“关联点”。即将试题提到的现实问题与文本中的相关理论知识准确对应起来。只有准确、深入地理解文本知识,才能“对症下药”,找到应对现实问题的相关理论知识。这个“关联点”可以是多文本间的,也可以是题干与文本之间的。如多文本虽然不属于同一篇文章,但一定是有联系的,而知识迁移类题目往往就“联系”设题。考生审题时,应该格外注意试题要求分析的“关联点”。

3.从“关联点”入手,结合试题要求,从文本中提取对应信息。“关联点” 既是多文本间的联系点,也是试题要求切入文本的角度,故从“关联点”切入文本并正确分析是答题的关键。

增分有道

答题 模板

边练边悟 阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

从基层上看去,中国社会是乡土性的。那些被称土气的乡下人是中国社会的基层。我们说乡下人土气,这个土字用得很好。土字的基本意义是指泥土。乡下人离不了泥土,因为在乡下住,种地是最普通的谋生办法。靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。农业直接取资于土地,种地的人搬不动地,长在土里的庄稼行动不得,土气是因为不流动而发生的。

不流动是从人和空间的关系上说的,从人和人在空间的排列关系上说就是孤立和隔膜。孤立和隔膜并不是以个人为单位的,而是以住在一处的集团为单位的。中国乡土社区的单位是村落,从三家村起可以到几千户的大村。孤立、隔膜是就村和村之间的关系而说的。孤立和隔膜并不是绝对的,但是人口的流动率小,社区间的往来也必然疏少。我想我们很可以说,乡土社会的生活是富于地方性的。地方性是指他们活动范围有地域上的限制,在区域间接触少,生活隔离,各自保持着孤立的社会圈子。

乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社会。常态的生活是终老是乡。假如在一个村子里的人都是这样的话,在人和人的关系上也就发生了一种特色,每个孩子都是在人家眼中看着长大的,在孩子眼里周围的人也是从小就看惯的。这是一个“熟悉”的社会,没有陌生人的社会。

在社会学里,我们常分出两种不同性质的社会:一种并没有具体目的,只是因为在一起生长而发生的社会;一种是为了要完成一件任务而结合的社会。用一位外国学者的话说,前者是“有机的团结”,后者是“机械的团结”。用我们自己的话说,前者是礼俗社会,后者是法理社会。生活上被土地所囿住的乡民,他们平素所接触的是生而与俱的人物,正像我们的父母兄弟一般,并不是由于我们选择得来的关系,而是无须选择,甚至先我而在的一个生活环境。

熟悉是从时间里、多方面、经常的接触中所发生的亲密的感觉。这感觉是无数次的小摩擦里陶炼出来的结果。这过程是《论语》第一句里的“习”字。“学”是和陌生事物的最初接触,“习”是陶炼,“不亦说乎”是描写熟悉之后的亲密感觉。在一个熟悉的社会中,我们会得到从心所欲而不逾规矩的自由。这和法律所保障的自由不同。规矩是“习”出来的礼俗。从俗即是从心。

“我们大家是熟人,打个招呼就是了,还用得着多说么?”——这类的话已经成了我们现代社会的阻碍。现代社会是个陌生人组成的社会,各人不知道各人的底细,所以得讲个明白;还要怕口说无凭,画个押,签个字。这样才发生法律。在乡土社会中法律是无从发生的。“这不是见外了么?”乡土社会里从熟悉得到信任。乡土社会的信用并不是对契约的重视,而是发生于对一种行为的规矩熟悉到不加思索时的可靠性。

从熟悉里得来的认识是个别的,并不是抽象的普遍原则。在熟悉的环境里生长的人,不需要这种原则,他只要在接触所及的范围之中知道从手段到目的间的个别关联。在乡土社会中生长的人似乎不太追求这笼罩万有的真理。我读《论语》时,看到孔子在不同人面前说着不同的话来解释“孝”的意义时,我感觉到这乡土社会的特性了。孝是什么?孔子并没有抽象地加以说明,而是列举具体的行为,因人而异地答复了他的学生。

在我们社会的急速变迁中,从乡土社会进入现代社会的过程中,我们在乡土社会中所养成的生活方式处处产生了流弊。陌生人所组成的现代社会是无法用乡土社会的习俗来应付的。于是,“土气”成了骂人的词汇,“乡”也不再是衣锦荣归的去处了。

(摘编自费孝通《乡土中国》)

材料二:

改革开放以后,乡村社会中的变化确实如有些学者所观察到的,行政村中的村民之间相互认识而不熟悉,缺乏共同生活的空间,而大批青壮劳动力进城务工更是带来乡村社会普遍的空巢现象。尤其是随着城镇化的推进以及市场观念的不断深入,熟悉社会中的关系网络开始裂变,既有的伦理观念、道德、价值等正在失去约束力。但是,这可以称之为物、周围环境的变化,而长期浸淫于熟悉社会而习得的“给予”和“亏欠”的人情传统以及思维方式和行为规则等还存在巨大影响。

众多研究表明,生活在乡村社会的农民,虽受到外部条件变化影响,但依旧以亲情纽带和乡土圈子为核心,诚实相待,和谐共处,熟悉社会的亲密关系也由此不断延续下去。而进城务工人员在城市中虽然遭遇到大量陌生关系,但在大多数情况下依靠血缘、亲缘、宗缘和地缘等,结成亲密的社会关系网络,并且依此确认其自我身份,进而形成一种新的“地方认同”。可以看出,熟悉社会已遭遇强烈冲击,但在日益变动的社会结构中仍有影响。

(摘编自黄锐《乡土社会是“熟悉社会”》)

材料三:

“熟悉的社会”是对乡村社会的地方性与整体性结构特征的一种概括,而非指微观的、个别的人际关系或社会网络状况。经历经济转型、社会与文化变迁之后,乡村社会中诸多微观结构与行动都可能已发生这样或那样的变化,其中就包括人际关系和交往方式的变化。然而,村落共同体的地方性以及共同体的整体性特征依然留存。

在村落共同体中,村民之间的关系是熟悉的。熟悉的关系并非指具体的两个个体间的交往情况和熟知程度,而是指村落社会关系是相互熟知的。熟悉的社会是一种信息非常对称的社会,也是一种信息透明的社会。信息对称指的是

自我与他人是知根知底的、相互能达成默契的。不论两个村民个体之间是否有直接的交往和互动,也不论一个人对其他个体具体情况的熟知程度如何,人们都能达到相互熟知或知根知底,因为村落共同体本身就是一个信息透明的社会。在一个固定的场域里,个人及其社会关系的信息其实是有目共睹的,而且人们的行动信息也容易被村里人所知晓,并不一定需要专门的努力就能达到。

熟悉关系仍代表着乡村社会的一种特质,因为这是与城市社会关系有着本质区别的。尽管在城镇化扩张和乡村劳动力流动的冲击下,乡村社会熟悉关系也处于变迁之中,但在村落生活共同体依然存续的情况下,基于地缘和血缘而形成的熟悉社会关系的特征也就继续留存。

(摘编自陆益龙《后乡土中国》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A

A.乡土社会里,乡民是中国社会的基层,他们以种地为基本谋生方式,从土地中获取生活资源,因此与土地分不开,为土地所束缚,固守乡土。

B.人与人在空间排列上的不流动性,造成乡土社会里乡民个体之间、乡村之间的彼此关系的孤立与隔膜,所以才有三家村式微型村落的存在。

C.乡村社会的农民,以亲情纽带和乡土圈子为核心,诚实相待,和谐共处,而现在受到外部条件变化影响,熟悉社会的亲密关系很难延续下去。

D.“熟悉的社会”是指个体的人际关系、交往方式和微观的社会网络状况;在村落共同体中信息对称,村民个体之间知根知底,能够达成默契。

解析 B项,强加因果,根据文意,“所以”前后分句不是因果关系;C项,曲解文意,“熟悉社会的亲密关系很难延续下去”错误,由材料二“熟悉社会已遭遇强烈冲击,但在日益变动的社会结构中仍有影响”可知;D项,曲解概念,似是而非。“是指个体的人际关系、交往方式和微观的社会网络状况”错误,根据材料三可知,“‘熟悉的社会’是对乡村社会的地方性与整体性结构特征的一种概括,而非指微观的、个别的人际关系或社会网络状况”。

2.根据以上材料,下列说法不正确的一项是( )

B

A.乡土社会实际上就是熟人社会、礼俗社会,而现代社会是陌生人组成的社会、法理社会,两者的人际交往原则是有区别的。

B.乡土社会中人们之间的信用,产生于对一种行为规矩熟悉到不假思索的可靠性,这种信用远胜于法理社会中的一纸契约。

C.在乡土社会中,人们从熟悉里获得的认知是个别的。《论语》中孔子因人而异地解释“孝”,能让我们体会到这种特性。

D.材料二认为随着城镇化的推进以及市场观念的不断深入,熟悉社会中的关系网络开始裂变,与材料一的一些说法相近。

解析 本题考查学生理解概括文本信息的能力。B项,无中生有,“这种信用远胜于法理社会中的一纸契约”于文无据。

3.下列说法中,不能作为论据来支撑材料一观点的一项是( )

C

A.“金窝银窝,不如家里的草窝。”

B.“鸡犬相闻,老死不相往来。”

C.“乌鸦反哺,羔羊跪乳。”

D.“人无礼则不生,事无礼则不成。”

解析 本题考查学生分析文章结构,把握文章思路的能力。C项,“乌鸦反哺,羔羊跪乳”一般喻指报恩于父母,材料一无此观点。

4.材料一在论证上有哪些特点?请简要说明。

解析 本题考查分析文章结构、把握文章思路的能力。“在论证上的特点”可以从论证结构、论证方法、论证语言等角度分析。分析材料一,主要讲的是中国乡土社会的特点,“从基层上看去,中国社会是乡土性的。那些被称土气的乡下人是中国社会的基层”开篇即亮明观点;“乡土社会的生活是富于地方性的”“乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社会”“乡土社会里从熟悉得到信任”“从熟悉里得来的认识是个别的,并不是抽象的普遍原则”这样层次推进,形成递进式论证结构;“用一位外国学者的话说,前者是‘有机的团结’,后者是‘机械的团结’”“我读《论语》

时,……我感觉到这乡土社会的特性了”“现代社会是个陌生人组成的社会,……在乡土社会中法律是无从发生的”运用了例证、引证、对比论证等多种论证方法;“我们说乡下人土气,这个土字用得很好……长在土里的庄稼行动不得,土气是因为不流动而发生的”语言通俗易懂。

【答案】①开篇提出观点,开门见山,旗帜鲜明;②采用层进式的论证结构,层层深入,逻辑性强;③综合运用了多种论证方法,如例证法、引证法、对比法等。④论证语言通俗自然,深入浅出。

★5.为适应现代社会的发展,乡土社会需要做出哪些改进?请结合材料谈谈你的看法。

解析 本题考查探究某一问题,提出自己个性化见解的能力。首先要根据题干意思在文中找到“乡土社会的弊端”相关信息:“地方性是指他们活动范围有地域上的限制,在区域间接触少,生活隔离,各自保持着孤立的社会圈子”“乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社会。常态的生活是终老是乡”“乡土社会的信用并不是对契约的重视,而是发生于对一种行为的规矩熟悉到不加思索时的可靠性”“从熟悉里得来的认识是个别的,并不是抽象的普遍原则”。据此转换成“改进的方面”,用自己的语言表述即可。

【答案】 ①增加社区间往来,突破地域限制,走出孤立的社会圈子;②重视契约,增强法理意识;③突破狭隘思想,追求普遍真理(或“普遍原则”)。

THANKS

同课章节目录