第7课 近代以来中国的官员选拔与管理 课件

文档属性

| 名称 | 第7课 近代以来中国的官员选拔与管理 课件 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-07 14:29:04 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

第七课 近代以来中国的官员选拔与管理制度

第二单元 官员的选拔和管理

一、晚清选官制度的变革

二、民国时期的官员选拔制度

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

一、晚清选官制度的变革

1、科举制的变革和废除

(1)原因:

背景

政治:

经济:

思想:

民族危机日益严重,维新变法、清末新政的推动;

科举一日不废,即学校一日不能大兴。

——袁世凯《请递减科举中额专注学校折》

自洋务新政以来,为了适应形式的需要,洋务派引进了大量的西方近代自然科学知识,培养了一大批精通洋务的各种新式人才。这实际上已对只培植官僚的传统教育目标造成冲击。

——《晚清科举革废进程中政学关系的变化》

洋务运动和民族资本主义的发展;

一、晚清选官制度的变革

1、科举制的变革和废除

(1)原因:

背景

政治:

经济:

思想:

民族危机日益严重,维新变法、清末新政的推动;

天下理之最明而势所必至者,如今中国不变法则必亡是已。然则变将何先?曰:莫亟于废八股。夫八股非自能害国也,害在使天下无人才……固知处今而谈,不独破坏人才之八股宜除,与凡宋学汉学,词章小道,皆宜且束高阁也,然而西学格致,则其道与是适相反。

——严复《救亡决论》

洋务运动和民族资本主义的发展;

西学的传播,科举制不能适应时代发展;

一、晚清选官制度的变革

1、科举制的变革和废除

(1)原因:

背景

政治:

经济:

思想:

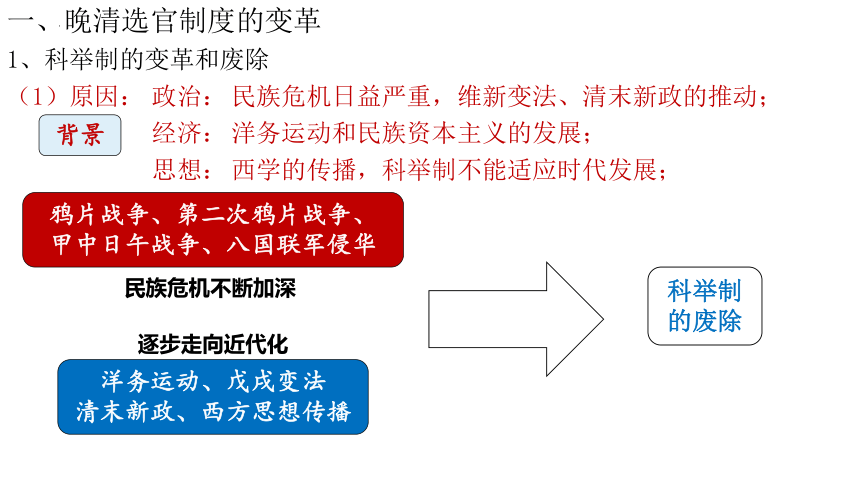

民族危机日益严重,维新变法、清末新政的推动;

洋务运动和民族资本主义的发展;

西学的传播,科举制不能适应时代发展;

鸦片战争、第二次鸦片战争、

甲中日午战争、八国联军侵华

民族危机不断加深

逐步走向近代化

科举制的废除

洋务运动、戊戌变法

清末新政、西方思想传播

一、晚清选官制度的变革

1、科举制的变革和废除

(1)原因:

背景

政治:

经济:

思想:

民族危机日益严重,维新变法、清末新政的推动;

洋务运动和民族资本主义的发展;

西学的传播,科举制不能适应时代发展;

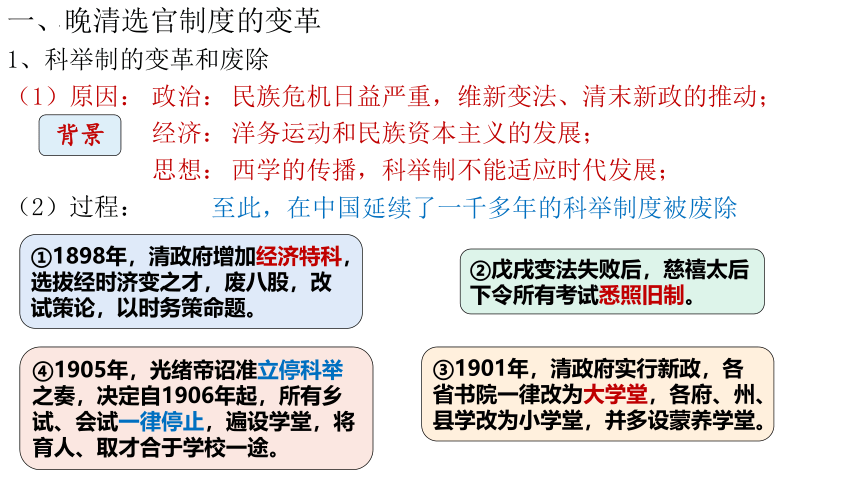

(2)过程:

①1898年,清政府增加经济特科,选拔经时济变之才,废八股,改试策论,以时务策命题。

②戊戌变法失败后,慈禧太后下令所有考试悉照旧制。

③1901年,清政府实行新政,各省书院一律改为大学堂,各府、州、县学改为小学堂,并多设蒙养学堂。

④1905年,光绪帝诏准立停科举之奏,决定自1906年起,所有乡试、会试一律停止,遍设学堂,将育人、取才合于学校一途。

至此,在中国延续了一千多年的科举制度被废除

一、晚清选官制度的变革

2、清末选官制度的变革

(1)原因:

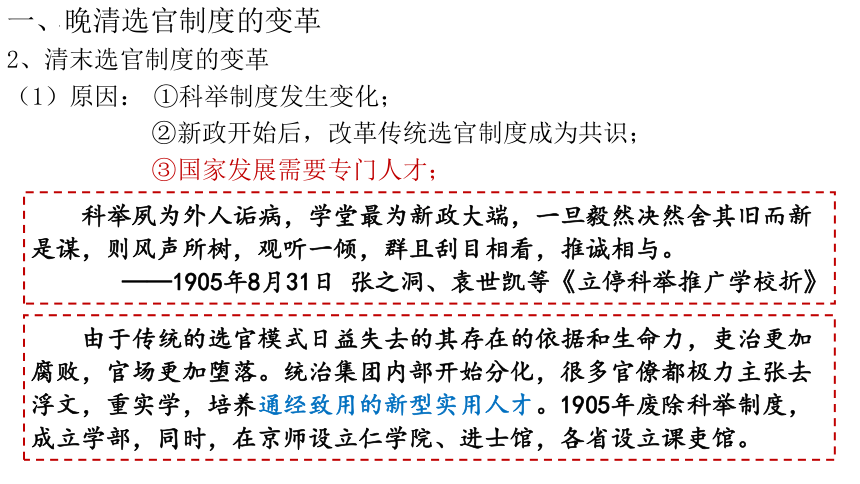

①科举制度发生变化;

②新政开始后,改革传统选官制度成为共识;

③国家发展需要专门人才;

科举夙为外人诟病,学堂最为新政大端,一旦毅然决然舍其旧而新是谋,则风声所树,观听一倾,群且刮目相看,推诚相与。

——1905年8月31日 张之洞、袁世凯等《立停科举推广学校折》

由于传统的选官模式日益失去的其存在的依据和生命力,吏治更加腐败,官场更加堕落。统治集团内部开始分化,很多官僚都极力主张去浮文,重实学,培养通经致用的新型实用人才。1905年废除科举制度,成立学部,同时,在京师设立仁学院、进士馆,各省设立课吏馆。

一、晚清选官制度的变革

2、清末选官制度的变革

(1)原因:

①科举制度发生变化;

②新政开始后,改革传统选官制度成为共识;

③国家发展需要专门人才;

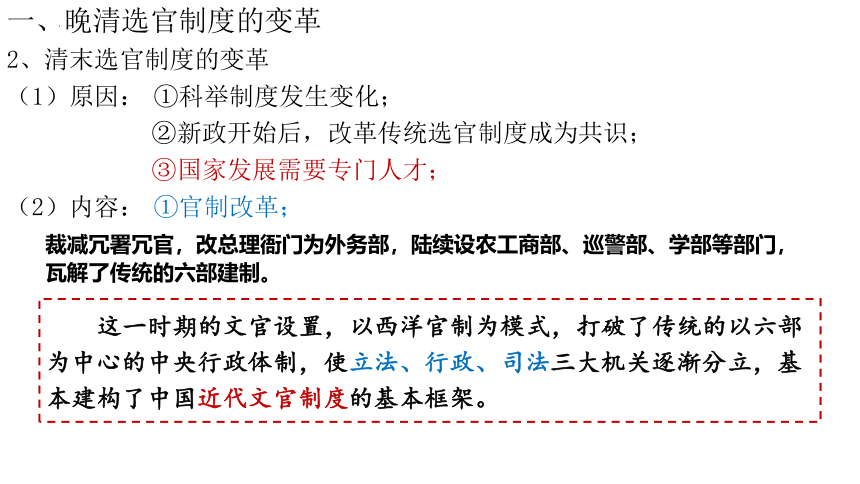

(2)内容:

①官制改革;

这一时期的文官设置,以西洋官制为模式,打破了传统的以六部为中心的中央行政体制,使立法、行政、司法三大机关逐渐分立,基本建构了中国近代文官制度的基本框架。

裁减冗署冗官,改总理衙门为外务部,陆续设农工商部、巡警部、学部等部门,瓦解了传统的六部建制。

一、晚清选官制度的变革

2、清末选官制度的变革

(1)原因:

①科举制度发生变化;

②新政开始后,改革传统选官制度成为共识;

③国家发展需要专门人才;

(2)内容:

①官制改革;

规定凡学堂考试合格的毕业者,均给予贡生、举人、进士等出身,对成绩优秀者进行殿试后,“酌加擢用,优予官阶”。

②学堂选官制度;

1904年初,清政府颁布《奏定学堂章程》,统一全国学制(癸卯学制);

一、晚清选官制度的变革

2、清末选官制度的变革

(1)原因:

①科举制度发生变化;

②新政开始后,改革传统选官制度成为共识;

③国家发展需要专门人才;

(2)内容:

①官制改革;

每年举行一次归国留学生考试,考试结果分最优、优、中等三等,不同等级者分别被赐予进士、举人、拔贡出身,再被分配相应官职。

——《考验游学毕业生章程》

②学堂选官制度;

规定每年举行一次归国留学生考试,考试结果分为三等,分别赐予进士、举人出身,再分配相应官职;

③留学毕业生选官制度;

1872年赴美留学幼童

一、晚清选官制度的变革

2、清末选官制度的变革

(1)原因:

①科举制度发生变化;

②新政开始后,改革传统选官制度成为共识;

③国家发展需要专门人才;

(2)内容:

①官制改革;

②学堂选官制度;

③留学毕业生选官制度;

(3)作用:

1905年废除科举制后,学堂选官、留学毕业生选官一直是清政府官员选拔的主要方式。

二、民国时期的官员选拔制度

1、发端奠基——南京临时政府时期

(1)依据:

孙中山的文官考试思想;

二、民国时期的官员选拔制度

1、发端奠基——南京临时政府时期

(1)依据:

(2)主要内容:

孙中山的文官考试思想;

①以考试制度为主,在“五权宪法”的框架下,国家建立考试院,主管人才的选拔和任用;

②完善国家政治制度,建立文官的培养、任用、监察等方面的运行机制;

(3)评价:

①进步性:

②局限性:

进一步奠定了近代中国文官制度的基础,对日后民国文官制度的建设产生了重要影响;

只停留在纸面上,没有付诸行动;

二、民国时期的官员选拔制度

2、形成确立——北洋政府时期

(1)建立:

(2)方式:

1913年初,北洋政府颁布《文官考试法草案》等法案;

考试和甄别

报考条件 民国男子年满21岁者,可以参加文官考试。

负责机构 文官考试由政事堂铨叙局负责。

考试类型 文官高等考试、普通考试,司法官考试,知事试验,留学生甄拔考试。

甄别对象 已经在中央政府文官职位上工作的人

甄别方式 通过检验毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考察学识与工作经验等决定其能否留任

二、民国时期的官员选拔制度

2、形成确立——北洋政府时期

(1)建立:

(2)方式:

1913年初,北洋政府颁布《文官考试法草案》等法案;

考试和甄别

(3)评价:

进步性:

①促进旧人事制度向现代文官制度转变;

②保持行政的连续性和稳定性;

局限性:

报考条件 民国男子年满21岁者,可以参加文官考试。

负责机构 文官考试由政事堂铨叙局负责。

考试类型 文官高等考试、普通考试,司法官考试,知事试验,留学生甄拔考试。

甄别对象 已经在中央政府文官职位上工作的人

甄别方式 通过检验毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考察学识与工作经验等决定其能否留任

二、民国时期的官员选拔制度

2、形成确立——北洋政府时期

(1)建立:

(2)方式:

1913年初,北洋政府颁布《文官考试法草案》等法案;

考试和甄别

(3)评价:

进步性:

①促进旧人事制度向现代文官制度转变;

②保持行政的连续性和稳定性;

局限性:

①仅在中央政府实行;

②女子不得参加考试;

二、民国时期的官员选拔制度

3、发展成熟——南京国民政府时期

(1)建立:

(2)基本内容:

①人事制度:“官吏”称谓逐渐被“公务员”代替;

②公务员制度:1929年,国民政府制定《公务员任用条例》,1933年颁布的《公务员任用法》,标志着公务员制度建立;

依据

内容

以北洋政府时期的文官制度为基础,继承、吸收了中国传统考试监察制度和西方文官制度的精华

①公务员选任由考试院负责,所有公务员均须依法律、考试任用

②以法律条文的形式确立了文官考试的思想主张

③允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性

二、民国时期的官员选拔制度

3、发展成熟——南京国民政府时期

(1)建立:

(2)基本内容:

①人事制度:“官吏”称谓逐渐被“公务员”代替;

②公务员制度:1929年,国民政府制定《公务员任用条例》,1933年颁布的《公务员任用法》,标志着公务员制度建立;

(3)评价:

进步性:

局限性:

法律、制度规定严密,考试内容趋于现代化;

实施过程漏洞百出,任用亲信、拉帮结派现象始终无法禁绝;

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

干部:新中国成立后,主要指中国共产党组织、国家机关、群众团体的工作人员,以及国营企事业单位的管理人员和各类专业技术人员。

公务员:指在各级政府机关中,行使国家行政职权,执行国家公务的人员。除行政机关外,中国共产党机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关的工作人员均纳入公务员队伍。

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

1、干部制度

由中共中央及各级党委组织部门统一管理的干部制度;

沿用,并建立了在中共中央及各级党委组织部门统一领导、统一管理下的分类管理的干部制度;

①在干部选拔、任用、考核、奖惩、离休、退休、培训、工资、回避制度等方面进行了一系列改革;

②坚持党管干部原则,逐步实现干部管理科学化、民主化、法制化、现代化,初步建立起中国特色社会主义干部管理制度;

民主革命

时期

新中国

成立后

改革开放之后

党管干部

干部工作的根本原则,规定了干部工作的主体和体制,是党的领导在干部人事工作中的重要体现,是巩固党的执政地位、履行党的执政使命的重要保证。

主要内容包括:由党制定干部工作的路线、方针、政策;由各级党委管理和推荐重要干部,加强领导班子和干部队伍建设;党指导干部人事制度改革,改进党管干部方法,努力实现干部工作的制度化、规范化、科学化;加强对干部人事工作的宏观管理和检查监督,保证干部工作的健康有序进行。

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

1、干部制度

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

2、公务员制度

1993年

初步形成

2005年

正式形成

2006年

发展完善

国务院发布《国家公务员暂行条例》,规定公务员“凡进必考”。公务员制度开始推行,公务员考试录用制度建立。

全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》

公务员考试录用制度得到全方位的推进和改善,考试录用的规模和范围不断扩大

年份 招录人数 招聘岗位数 参考人数 报录比

2016 27817 15659 140万 50:1

2017 27061 15583 149万 54:1

2018 28533 16144 159万 55:1

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

2、公务员制度

特点

(1)报考公务员人数不断增多;

(4)录用过程透明化、公开化和平等化;

(2)文化程度呈现高学历化的特点;

(3)考试录用的规模和范围扩大;

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

角度 西方文官制度 中国公务员制度

法定范围

官员类型

政治原则

服务对象

仅指中央政府公职人员

中央与地方各级公职人员

政府(国家)

政治中立

可相互转任

两官分途

党管干部

人民

第七课 近代以来中国的官员选拔与管理制度

第二单元 官员的选拔和管理

一、晚清选官制度的变革

二、民国时期的官员选拔制度

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

一、晚清选官制度的变革

1、科举制的变革和废除

(1)原因:

背景

政治:

经济:

思想:

民族危机日益严重,维新变法、清末新政的推动;

科举一日不废,即学校一日不能大兴。

——袁世凯《请递减科举中额专注学校折》

自洋务新政以来,为了适应形式的需要,洋务派引进了大量的西方近代自然科学知识,培养了一大批精通洋务的各种新式人才。这实际上已对只培植官僚的传统教育目标造成冲击。

——《晚清科举革废进程中政学关系的变化》

洋务运动和民族资本主义的发展;

一、晚清选官制度的变革

1、科举制的变革和废除

(1)原因:

背景

政治:

经济:

思想:

民族危机日益严重,维新变法、清末新政的推动;

天下理之最明而势所必至者,如今中国不变法则必亡是已。然则变将何先?曰:莫亟于废八股。夫八股非自能害国也,害在使天下无人才……固知处今而谈,不独破坏人才之八股宜除,与凡宋学汉学,词章小道,皆宜且束高阁也,然而西学格致,则其道与是适相反。

——严复《救亡决论》

洋务运动和民族资本主义的发展;

西学的传播,科举制不能适应时代发展;

一、晚清选官制度的变革

1、科举制的变革和废除

(1)原因:

背景

政治:

经济:

思想:

民族危机日益严重,维新变法、清末新政的推动;

洋务运动和民族资本主义的发展;

西学的传播,科举制不能适应时代发展;

鸦片战争、第二次鸦片战争、

甲中日午战争、八国联军侵华

民族危机不断加深

逐步走向近代化

科举制的废除

洋务运动、戊戌变法

清末新政、西方思想传播

一、晚清选官制度的变革

1、科举制的变革和废除

(1)原因:

背景

政治:

经济:

思想:

民族危机日益严重,维新变法、清末新政的推动;

洋务运动和民族资本主义的发展;

西学的传播,科举制不能适应时代发展;

(2)过程:

①1898年,清政府增加经济特科,选拔经时济变之才,废八股,改试策论,以时务策命题。

②戊戌变法失败后,慈禧太后下令所有考试悉照旧制。

③1901年,清政府实行新政,各省书院一律改为大学堂,各府、州、县学改为小学堂,并多设蒙养学堂。

④1905年,光绪帝诏准立停科举之奏,决定自1906年起,所有乡试、会试一律停止,遍设学堂,将育人、取才合于学校一途。

至此,在中国延续了一千多年的科举制度被废除

一、晚清选官制度的变革

2、清末选官制度的变革

(1)原因:

①科举制度发生变化;

②新政开始后,改革传统选官制度成为共识;

③国家发展需要专门人才;

科举夙为外人诟病,学堂最为新政大端,一旦毅然决然舍其旧而新是谋,则风声所树,观听一倾,群且刮目相看,推诚相与。

——1905年8月31日 张之洞、袁世凯等《立停科举推广学校折》

由于传统的选官模式日益失去的其存在的依据和生命力,吏治更加腐败,官场更加堕落。统治集团内部开始分化,很多官僚都极力主张去浮文,重实学,培养通经致用的新型实用人才。1905年废除科举制度,成立学部,同时,在京师设立仁学院、进士馆,各省设立课吏馆。

一、晚清选官制度的变革

2、清末选官制度的变革

(1)原因:

①科举制度发生变化;

②新政开始后,改革传统选官制度成为共识;

③国家发展需要专门人才;

(2)内容:

①官制改革;

这一时期的文官设置,以西洋官制为模式,打破了传统的以六部为中心的中央行政体制,使立法、行政、司法三大机关逐渐分立,基本建构了中国近代文官制度的基本框架。

裁减冗署冗官,改总理衙门为外务部,陆续设农工商部、巡警部、学部等部门,瓦解了传统的六部建制。

一、晚清选官制度的变革

2、清末选官制度的变革

(1)原因:

①科举制度发生变化;

②新政开始后,改革传统选官制度成为共识;

③国家发展需要专门人才;

(2)内容:

①官制改革;

规定凡学堂考试合格的毕业者,均给予贡生、举人、进士等出身,对成绩优秀者进行殿试后,“酌加擢用,优予官阶”。

②学堂选官制度;

1904年初,清政府颁布《奏定学堂章程》,统一全国学制(癸卯学制);

一、晚清选官制度的变革

2、清末选官制度的变革

(1)原因:

①科举制度发生变化;

②新政开始后,改革传统选官制度成为共识;

③国家发展需要专门人才;

(2)内容:

①官制改革;

每年举行一次归国留学生考试,考试结果分最优、优、中等三等,不同等级者分别被赐予进士、举人、拔贡出身,再被分配相应官职。

——《考验游学毕业生章程》

②学堂选官制度;

规定每年举行一次归国留学生考试,考试结果分为三等,分别赐予进士、举人出身,再分配相应官职;

③留学毕业生选官制度;

1872年赴美留学幼童

一、晚清选官制度的变革

2、清末选官制度的变革

(1)原因:

①科举制度发生变化;

②新政开始后,改革传统选官制度成为共识;

③国家发展需要专门人才;

(2)内容:

①官制改革;

②学堂选官制度;

③留学毕业生选官制度;

(3)作用:

1905年废除科举制后,学堂选官、留学毕业生选官一直是清政府官员选拔的主要方式。

二、民国时期的官员选拔制度

1、发端奠基——南京临时政府时期

(1)依据:

孙中山的文官考试思想;

二、民国时期的官员选拔制度

1、发端奠基——南京临时政府时期

(1)依据:

(2)主要内容:

孙中山的文官考试思想;

①以考试制度为主,在“五权宪法”的框架下,国家建立考试院,主管人才的选拔和任用;

②完善国家政治制度,建立文官的培养、任用、监察等方面的运行机制;

(3)评价:

①进步性:

②局限性:

进一步奠定了近代中国文官制度的基础,对日后民国文官制度的建设产生了重要影响;

只停留在纸面上,没有付诸行动;

二、民国时期的官员选拔制度

2、形成确立——北洋政府时期

(1)建立:

(2)方式:

1913年初,北洋政府颁布《文官考试法草案》等法案;

考试和甄别

报考条件 民国男子年满21岁者,可以参加文官考试。

负责机构 文官考试由政事堂铨叙局负责。

考试类型 文官高等考试、普通考试,司法官考试,知事试验,留学生甄拔考试。

甄别对象 已经在中央政府文官职位上工作的人

甄别方式 通过检验毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考察学识与工作经验等决定其能否留任

二、民国时期的官员选拔制度

2、形成确立——北洋政府时期

(1)建立:

(2)方式:

1913年初,北洋政府颁布《文官考试法草案》等法案;

考试和甄别

(3)评价:

进步性:

①促进旧人事制度向现代文官制度转变;

②保持行政的连续性和稳定性;

局限性:

报考条件 民国男子年满21岁者,可以参加文官考试。

负责机构 文官考试由政事堂铨叙局负责。

考试类型 文官高等考试、普通考试,司法官考试,知事试验,留学生甄拔考试。

甄别对象 已经在中央政府文官职位上工作的人

甄别方式 通过检验毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考察学识与工作经验等决定其能否留任

二、民国时期的官员选拔制度

2、形成确立——北洋政府时期

(1)建立:

(2)方式:

1913年初,北洋政府颁布《文官考试法草案》等法案;

考试和甄别

(3)评价:

进步性:

①促进旧人事制度向现代文官制度转变;

②保持行政的连续性和稳定性;

局限性:

①仅在中央政府实行;

②女子不得参加考试;

二、民国时期的官员选拔制度

3、发展成熟——南京国民政府时期

(1)建立:

(2)基本内容:

①人事制度:“官吏”称谓逐渐被“公务员”代替;

②公务员制度:1929年,国民政府制定《公务员任用条例》,1933年颁布的《公务员任用法》,标志着公务员制度建立;

依据

内容

以北洋政府时期的文官制度为基础,继承、吸收了中国传统考试监察制度和西方文官制度的精华

①公务员选任由考试院负责,所有公务员均须依法律、考试任用

②以法律条文的形式确立了文官考试的思想主张

③允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性

二、民国时期的官员选拔制度

3、发展成熟——南京国民政府时期

(1)建立:

(2)基本内容:

①人事制度:“官吏”称谓逐渐被“公务员”代替;

②公务员制度:1929年,国民政府制定《公务员任用条例》,1933年颁布的《公务员任用法》,标志着公务员制度建立;

(3)评价:

进步性:

局限性:

法律、制度规定严密,考试内容趋于现代化;

实施过程漏洞百出,任用亲信、拉帮结派现象始终无法禁绝;

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

干部:新中国成立后,主要指中国共产党组织、国家机关、群众团体的工作人员,以及国营企事业单位的管理人员和各类专业技术人员。

公务员:指在各级政府机关中,行使国家行政职权,执行国家公务的人员。除行政机关外,中国共产党机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关的工作人员均纳入公务员队伍。

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

1、干部制度

由中共中央及各级党委组织部门统一管理的干部制度;

沿用,并建立了在中共中央及各级党委组织部门统一领导、统一管理下的分类管理的干部制度;

①在干部选拔、任用、考核、奖惩、离休、退休、培训、工资、回避制度等方面进行了一系列改革;

②坚持党管干部原则,逐步实现干部管理科学化、民主化、法制化、现代化,初步建立起中国特色社会主义干部管理制度;

民主革命

时期

新中国

成立后

改革开放之后

党管干部

干部工作的根本原则,规定了干部工作的主体和体制,是党的领导在干部人事工作中的重要体现,是巩固党的执政地位、履行党的执政使命的重要保证。

主要内容包括:由党制定干部工作的路线、方针、政策;由各级党委管理和推荐重要干部,加强领导班子和干部队伍建设;党指导干部人事制度改革,改进党管干部方法,努力实现干部工作的制度化、规范化、科学化;加强对干部人事工作的宏观管理和检查监督,保证干部工作的健康有序进行。

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

1、干部制度

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

2、公务员制度

1993年

初步形成

2005年

正式形成

2006年

发展完善

国务院发布《国家公务员暂行条例》,规定公务员“凡进必考”。公务员制度开始推行,公务员考试录用制度建立。

全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》

公务员考试录用制度得到全方位的推进和改善,考试录用的规模和范围不断扩大

年份 招录人数 招聘岗位数 参考人数 报录比

2016 27817 15659 140万 50:1

2017 27061 15583 149万 54:1

2018 28533 16144 159万 55:1

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

2、公务员制度

特点

(1)报考公务员人数不断增多;

(4)录用过程透明化、公开化和平等化;

(2)文化程度呈现高学历化的特点;

(3)考试录用的规模和范围扩大;

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

角度 西方文官制度 中国公务员制度

法定范围

官员类型

政治原则

服务对象

仅指中央政府公职人员

中央与地方各级公职人员

政府(国家)

政治中立

可相互转任

两官分途

党管干部

人民

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理