历史统编版选择性必修1 第16课 中国赋税制度的演变 课件(共32张ppt)

文档属性

| 名称 | 历史统编版选择性必修1 第16课 中国赋税制度的演变 课件(共32张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-09 08:33:36 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

中国赋税制度的演变

第五单元 货币与赋税制度

【课程标准】

了解中外历史上货币发行和使用情况,以及现代世界货币体系的形成。了解中国古代复议制度的演进以及关税、个人所得税制度在中国的产生和实行。

16

目录

中国古代赋税制度

壹

贰

关税与个人所得税制度的起源与演变

第16课 中国赋税制度的演变

学习目标:

1. 从时空观念角度了解中国赋税制度的演变历程。

2. 从历史解释角度认识中国赋税制度演变的主要特征。

3. 从史料实证角度了解关税与个人所得税制度的产生及其意义。

学习重难点:

重点:中国古代赋税制度的演变历程,关税和个人所得税的起源和演变。

难点:中国古代赋税征收的依据和赋税政策调整的作用、认识赋税对社会发展的作用。

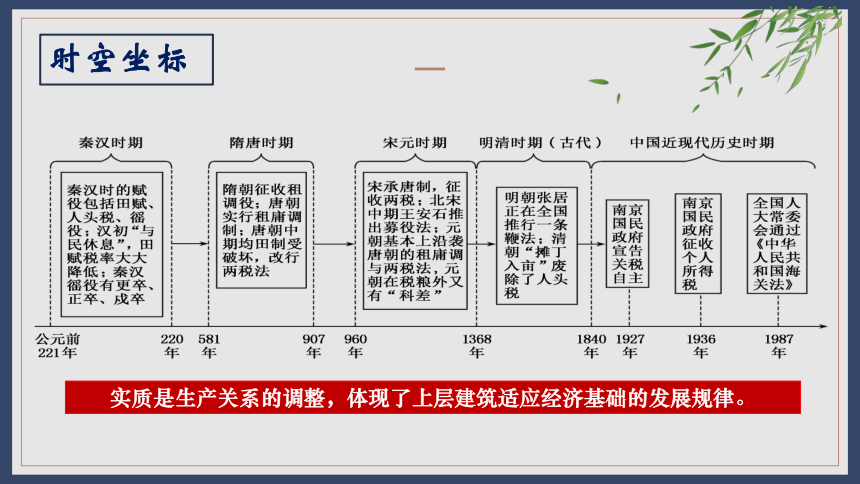

时空坐标

实质是生产关系的调整,体现了上层建筑适应经济基础的发展规律。

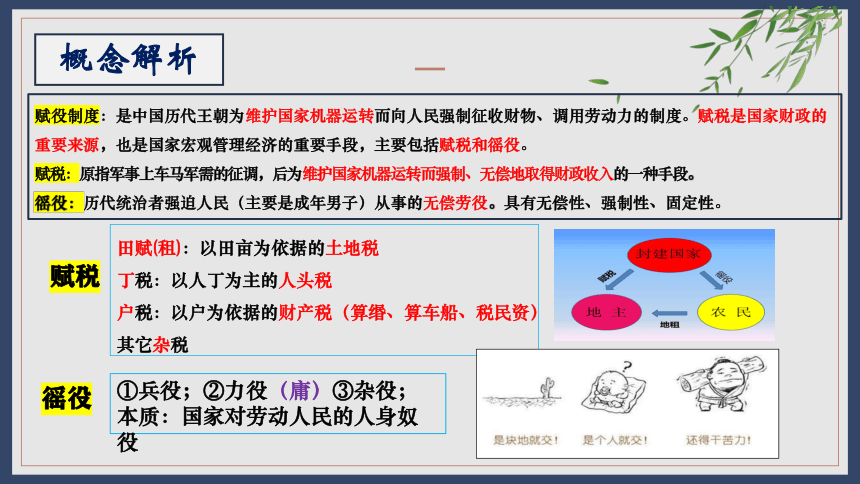

概念解析

赋役制度:是中国历代王朝为维护国家机器运转而向人民强制征收财物、调用劳动力的制度。赋税是国家财政的重要来源,也是国家宏观管理经济的重要手段,主要包括赋税和徭役。

赋税:原指军事上车马军需的征调,后为维护国家机器运转而强制、无偿地取得财政收入的一种手段。

徭役:历代统治者强迫人民(主要是成年男子)从事的无偿劳役。具有无偿性、强制性、固定性。

田赋(租):以田亩为依据的土地税

丁税:以人丁为主的人头税

户税:以户为依据的财产税(算缗、算车船、税民资)

其它杂税

赋税

徭役

①兵役;②力役(庸)③杂役;

本质:国家对劳动人民的人身奴役

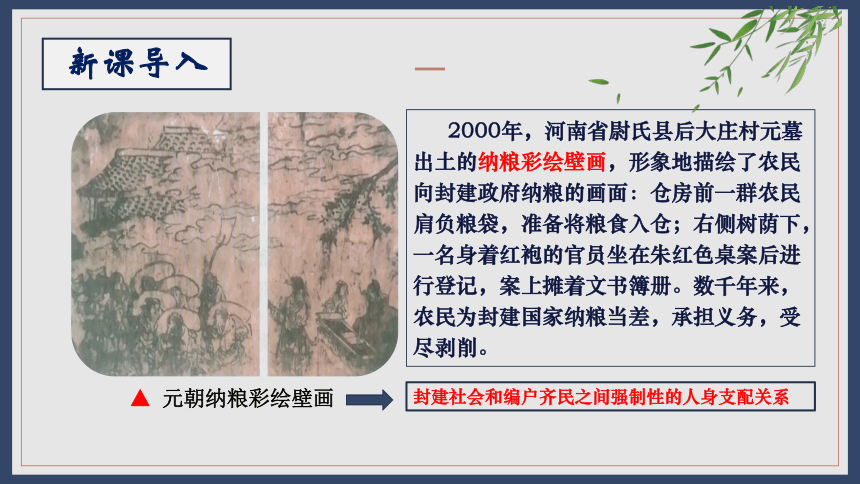

▲ 元朝纳粮彩绘壁画

2000年,河南省尉氏县后大庄村元墓出土的纳粮彩绘壁画,形象地描绘了农民向封建政府纳粮的画面:仓房前一群农民肩负粮袋,准备将粮食入仓;右侧树荫下,一名身着红袍的官员坐在朱红色桌案后进行登记,案上摊着文书簿册。数千年来,农民为封建国家纳粮当差,承担义务,受尽剥削。

新课导入

封建社会和编户齐民之间强制性的人身支配关系

中国古代赋税制度

壹

一、中国古代的赋役制度

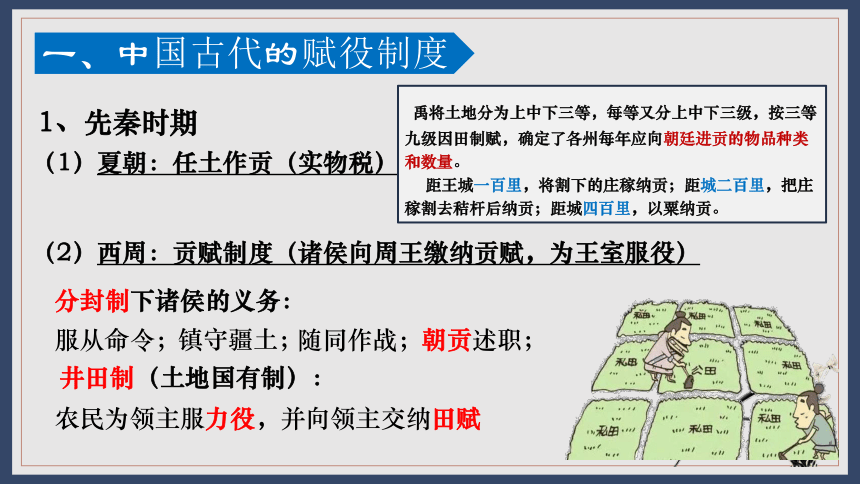

1、先秦时期

(1)夏朝:任土作贡(实物税)

服从命令;

朝贡述职;

随同作战;

镇守疆土;

分封制下诸侯的义务:

农民为领主服力役,并向领主交纳田赋

井田制(土地国有制):

(2)西周:贡赋制度(诸侯向周王缴纳贡赋,为王室服役)

禹将土地分为上中下三等,每等又分上中下三级,按三等九级因田制赋,确定了各州每年应向朝廷进贡的物品种类和数量。

距王城一百里,将割下的庄稼纳贡;距城二百里,把庄稼割去秸杆后纳贡;距城四百里,以粟纳贡。

一、中国古代的赋役制度

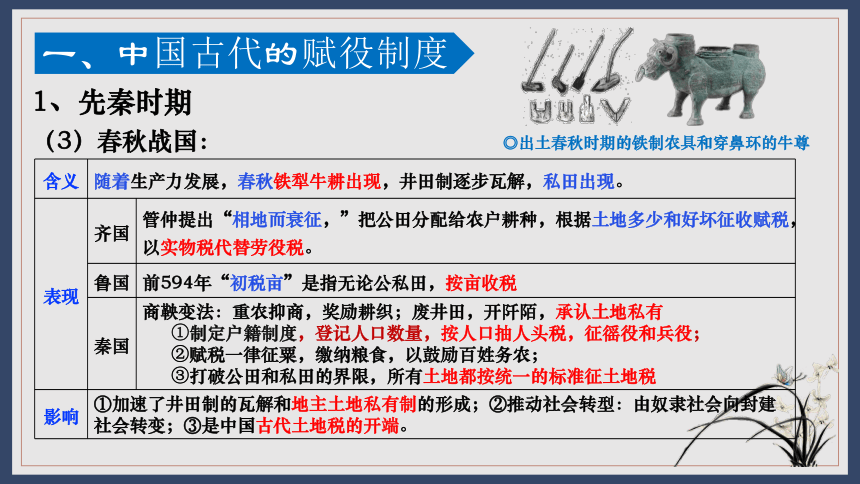

1、先秦时期

(3)春秋战国:

含义 随着生产力发展,春秋铁犁牛耕出现,井田制逐步瓦解,私田出现。

表现 齐国 管仲提出“相地而衰征,”把公田分配给农户耕种,根据土地多少和好坏征收赋税,

以实物税代替劳役税。

鲁国 前594年“初税亩”是指无论公私田,按亩收税

秦国 商鞅变法:重农抑商,奖励耕织;废井田,开阡陌,承认土地私有

①制定户籍制度,登记人口数量,按人口抽人头税,征徭役和兵役;

②赋税一律征粟,缴纳粮食,以鼓励百姓务农;

③打破公田和私田的界限,所有土地都按统一的标准征土地税

影响 ①加速了井田制的瓦解和地主土地私有制的形成;②推动社会转型:由奴隶社会向封建社会转变;③是中国古代土地税的开端。

◎出土春秋时期的铁制农具和穿鼻环的牛尊

一、中国古代的赋役制度

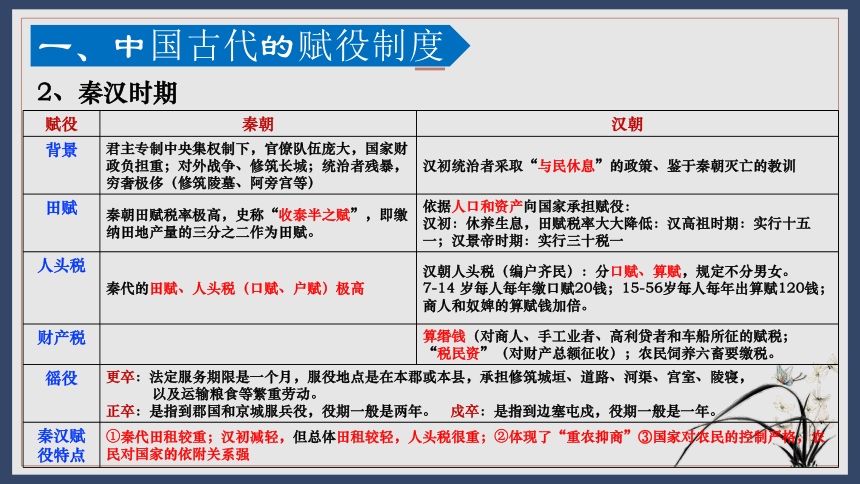

2、秦汉时期

赋役 秦朝 汉朝

背景 君主专制中央集权制下,官僚队伍庞大,国家财 政负担重;对外战争、修筑长城;统治者残暴, 穷奢极侈(修筑陵墓、阿旁宫等) 汉初统治者采取“与民休息”的政策、鉴于秦朝灭亡的教训

田赋 秦朝田赋税率极高,史称“收泰半之赋”,即缴 纳田地产量的三分之二作为田赋。 依据人口和资产向国家承担赋役:

汉初:休养生息,田赋税率大大降低:汉高祖时期:实行十五

一;汉景帝时期:实行三十税一

人头税 秦代的田赋、人头税(口赋、户赋)极高 汉朝人头税(编户齐民):分口赋、算赋,规定不分男女。

7-14 岁每人每年缴口赋20钱;15-56岁每人每年出算赋120钱;

商人和奴婢的算赋钱加倍。

财产税 算缗钱(对商人、手工业者、高利贷者和车船所征的赋税;

“税民资”(对财产总额征收);农民饲养六畜要缴税。

徭役 更卒:法定服务期限是一个月,服役地点是在本郡或本县,承担修筑城垣、道路、河渠、宫室、陵寝, 以及运输粮食等繁重劳动。 正卒:是指到郡国和京城服兵役,役期一般是两年。 戍卒:是指到边塞屯戍,役期一般是一年。

秦汉赋役特点 ①秦代田租较重;汉初减轻,但总体田租较轻,人头税很重;②体现了“重农抑商”③国家对农民的控制严格,农 民对国家的依附关系强

一、中国古代的赋役制度

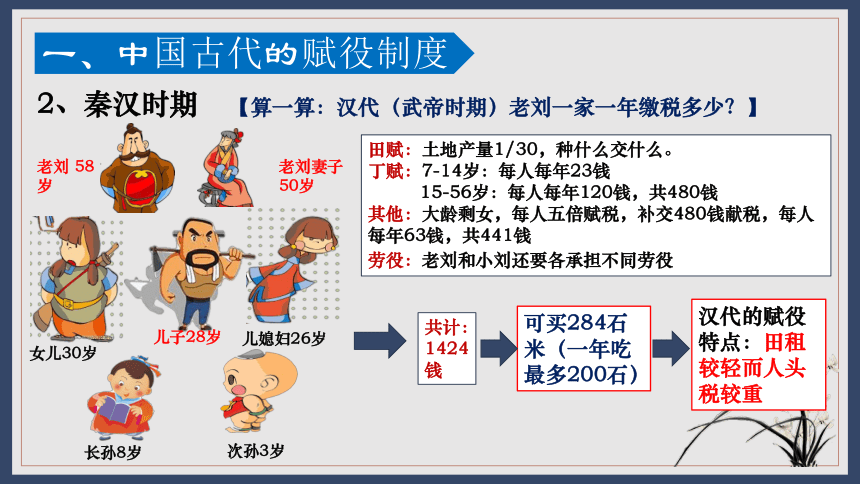

2、秦汉时期

【算一算:汉代(武帝时期)老刘一家一年缴税多少?】

长孙8岁

老刘 58岁

老刘妻子 50岁

儿子28岁

次孙3岁

女儿30岁

儿媳妇26岁

田赋:土地产量1/30,种什么交什么。

丁赋:7-14岁:每人每年23钱

15-56岁:每人每年120钱,共480钱

其他:大龄剩女,每人五倍赋税,补交480钱献税,每人每年63钱,共441钱

劳役:老刘和小刘还要各承担不同劳役

汉代的赋役特点:田租较轻而人头税较重

共计:1424钱

可买284石米(一年吃最多200石)

一、中国古代的赋役制度

2、秦汉时期

汉武帝时期:

算缗(mín):征收对象是商人、高利贷者、手工业者及车船所有者。具体规定是民车一乘征一算,商车一乘征二算,船五丈以上者征一算;商贾财产缗钱二千一算(税率6%),手工业者缗钱四千一算(税率3%)。(缗(音min)钱是指用绳串起的钱,1缗1000(文)钱,1算为120(文)钱。)

告缗:是鼓励知情者揭发瞒报不报或自报不实者。凡揭发属实,即没收被告者全部财产并罚戍边一年,奖励告发者一半财产。

汉代赋税制度的评价:

①汉代统治者轻徭薄赋,迅速恢复发展了社会生产。

②加剧了土地兼并,引发了严重的社会矛盾;少地或无地的农民为逃避沉重的赋役负担,或托庇豪门,加强了豪强地主的势力,或沦为流民,成为社会动荡的重要因素。

③大量的编户齐民从政府的户籍中消失,加剧了国家的财政危机。

一、中国古代的赋役制度

3、魏晋南北朝:均田制、租调制(北魏)

(1)魏晋:租调制,按户征收粮和绢帛;

(2)北魏:孝文帝改革时,颁布均田令,授田农民承担定额租调(纳粟为租,纳帛或布为调),成年男子负担一定的徭役。

【北魏均田制与租调制的部分规定】

1.男子15岁以上,授给露田40亩、桑田20亩;妇女授露田20亩,不授桑田。年满70岁或死亡者,露田归还国家,桑田为世业。露田不得买卖,桑田则永为个人所有,在一定条件下可以买卖。

2.土广民稀地区,可以任力耕垦。

3.地方官吏按官职高低授给多少不等的公田,不得买卖。

4.一夫一妇每年纳帛1匹、粟2石……产麻之乡,以布代帛,数与帛同。

均田制意义:(1)增加了政府的财政收入;

(2)使农民得到土地,提高了生产积极性,促进了北方经济的恢复和发展。

一、中国古代的赋役制度

4、隋唐朝:租(庸)调——两税法

(1)隋:沿用北魏的租调制,并规定50岁以上可以缴纳一定绢代替劳役,叫“庸”,后发展完善为租庸调制。

(2)唐朝前期:租庸调制

①背景:吸取隋亡教训;唐初政局混乱,经济衰败,财政困难

②目的:缓和阶级矛盾,巩固封建统治

③基础:均田制

④内容:将赋税征收对象定为21——59岁的成年男子。

A、租:田租:成年男子每年向官府缴纳一定的谷物;

B、调:人头税:缴纳定量的绢和布;

C、庸:纳绢代役:指服徭役的期限内,不去服役,可用纳绢或布代役。

⑤作用:保障了政府财政收入;以庸代役,保证农时,促进农业发展和隋唐的强盛。

唐朝前期特点:以庸代役

一、中国古代的赋役制度

4、隋唐朝:租(庸)调——两税法

(3)唐朝后期:两税法

①背景:唐朝中后期,土地买卖和兼并严重,政府直接支配的土地日益减少,均田制无法推行,租庸调制也无法维持,国家财政收入锐降。

②实行:780年,唐德宗接受宰相杨炎的建议,实行两税法。

③内容及影响:

A.征税对象:一律纳税(不分农商官贵,不分主户客户,以当时居住地编入户籍,定户等高低)。

B.征税项目:每户按人丁、资产缴纳户税(按户等),按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税、杂役。

C.征税标准:资产、土地为主。

D.征收形式:户税纳钱,地税纳谷物。

E.征税时间:分夏、秋两次征税。

④特征:“惟以资产为宗,不以丁身为本”,以财产为主要征税标准。

扩大征税对象,增加财政收入

赋役合并,简化税目,缓和了社会矛盾

开创先河,减轻政府对农民的人身控制

④税收方式:实物地租+货币地租

⑤税收时间:由不定时到定时

冬小麦4、5月份收割;

春小麦8、9月份收割。

一、中国古代的赋役制度

4、隋唐朝:租(庸)调——两税法

(3)唐朝后期:两税法

⑤地位:两税法是我国古代赋税制度史上的转折点,它标志着征税标准由以人丁 为主逐渐过渡到以土地财产多少为主,是我国赋税制度的一大变革和进步,奠定了唐后期到明代中叶赋税制度的基础。

⑥影响:

积极:(1)改变了战国以来以人丁为主的赋役制度,政府对农民的人身控制有所放松。

(2)扩大了税源,增加了财政收入,相对减轻了农民负担。

(3)由实物为主到以货币为主转变,是我国赋税制度的一次大变革,对后世影响深远。

(4)适应商品经济的发展。

局限:(1)土地兼并不再受限制,越来越严重。

(2)大地主隐瞒财产,政府为保证财政又增加捐税把赋税转嫁到农民身上征收额外杂税,农民负担沉重。

(3)不可能缓和尖锐的阶级矛盾,因而不可能从根本上挽救唐朝的统治危机。

(4)徭役的征发其实并没有废除,大部分力役还是靠强制性征发保证。

一、中国古代的赋役制度

5、宋朝:

(1)税:宋承唐制,征收两税,但附加税繁杂多变,往往超过正税数倍。

(2)役:除了征收类似唐朝的庸一样的代役金外,还派发各种徭役,扰民严重。

(3)北宋中期:王安石变法(1069)

①内容:方田均税法:「方田」是每年九月由县长举办土地丈量,按土壤肥瘠定为五等,「均税」是以「方田」丈量的结果为依据,制定税数。

募役法:又称免役法,政府雇人服役,不服役者交免役钱或助役钱 。

②特点:募役法以雇役代替力役,并且征收货币;方田均税法以土地为主,按亩收税.

③影响:有利于减轻农民的差役负担,保证生产时间,增加国家田赋收入。反映了商品经济的发展,纳钱代役的推行有利于实物地租向货币地租转变。

宋代商业发达,商业税比重增大。

◎宋代土地政策是“不抑兼并”,导致土地买卖频繁,不利税收。

一、中国古代的赋役制度

6、元朝:

(1)基本上沿袭唐朝的租庸调与两税法,分别施行于北方和南方:

北方:征丁税、地税,

南方:征夏税、秋粮。

(2)新增“科差” ,按户之上下(南方北方)征收丝和银两。

科差:是中国唐宋元历代封建政府征收的代徭税。相似于更赋、力庸。初兴于唐宋,但征收面不广,代役税之外仍有徭役。降至元代遂成正式赋税项目。征收内容有包银、俸钞、丝料、户钞。一般按户摊征,并视情况有所区别,其时,力役、职役仍与科差并征。

一、中国古代的赋役制度

7、明朝:一条鞭法

(1)明初:赋税分夏税、秋粮两次征收,所征主要是米麦实物。

(2)明英宗正统年间:江南部分税粮折银征收送赴北京,称“金花银”。

(3)明朝后期:张居正在全国推行一条鞭法。

①背景:土地兼并严重,财政入不敷出,贪污腐败严重;商品经济的发展,推动了白银货币的流通;旧的赋税制度不适应商品经济的发展。

②目的:为了缓和阶级矛盾,增加政府收入,挽救统治危机。

③内容:

(1)赋役合并,一概征银。即不但赋税折银征收,而且役也改由丁、田共同承担,折成银两,统一征收。

(2)政府所需的役,由政府从税银中拿出一部分统一雇人。

④影响:

(1)是我国赋税制度的一次重大改革。

(2)纳银代役,相对减轻了农民的负担,农民对国家的人身依附关系松弛。

(3)赋役征银,适应了商品经济发展的需要,有利于农业商品化和资本主义萌芽的增长。

(4)体现了实物地租向货币地租的转变。

赋役合并

田赋征银

折银代役

货币地租产生

一、中国古代的赋役制度

8、清朝:摊丁入亩

(1)康熙年间(1712年):康熙帝规定以前一年(1711年)的丁银作为定额,不再增加,称“滋生人丁,永不加赋”。

(2)雍正:把丁税摊入田赋中,征收统一赋税,叫做“摊丁入亩”和“地丁银”。

(3)影响:①在中国历史上存在了约2000年的人头税彻底废除,国家对百姓的人身束缚进一步减弱。

②税制的简化,有利于政府的征收,促进封建国家的财政收入。

③避免了隐匿人口现象,有利于我国人口增长和社会经济发展。

④劳动者有了较大的人身自由,又有利于手工业和资本主义萌芽的成长。

……废除人头税后,这种对“被征税”担心的消失,直接改变了古人的生育观念,中国由此进入第一波“人口大爆炸”时代,据统计,康熙二十四年,全国人口为1亿,到嘉庆十七年已到3.6亿,这仅仅花了127年时间。

——摘编自《历史上影响中国人生活的四大改革》

小结:古代赋税制度演变的趋势

朝代 赋役制度 发展演变趋势

秦 田赋、人头税、徭役 ①征税标准:以人丁为主→以土地为主;服徭役和兵役→纳绢代役。(以两税法为标志)

②交纳形式:以实物为主→以货币为主。(以两税法和一条鞭法为标志)

③征税时间:不定时→基本定时(以两税法为标志)。

④征收种类:繁杂→简单;商品税逐渐加重。(以一条鞭法为标志)

⑤人身依附关系:农民对国家的人身依附关系逐渐松弛。

⑥重农抑商,对商品征收重税。

汉 田赋、人头税、徭役、财产税、编户齐民

魏晋 租调制

唐朝 初期 租庸调制

晚期 两税法

宋 方田均税法、募役法

元 租庸调(北)、两税法(南)、“科差”

明 一条鞭法;赋役合并,一概折银

清 滋生人丁,永不加赋;摊丁入亩(雍正)

一、中国古代的赋役制度

对中国古代赋税制度演变的认识:

①从总体趋势看,税制改革大都围绕着税制的公平、简化方向进行;

②中国古代赋税制度演变的实质是封建生产关系的调整;

③封建国家对农民人身控制的松弛是历史发展和进步的必然结果;

④用银两收税是封建社会后期商品经济发展和资本主义萌芽的反映;

⑤随着王朝兴衰,赋税制度相应地一次又一次从轻徭薄赋、与民休息,到“民力殚残”,直至王朝崩解。(史实:秦朝和隋朝沉重的赋税和徭役导致社会矛盾激化,使王朝灭亡;西汉和唐朝采取轻徭役薄赋政策则出现了“盛世”。)

贰

关税与个人所得税制度的起源与演变

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

(1)关税:海关代表国家,依据国家的关税政策、税法及进出口税则,对进出关境的物品征收的税,称为“关税”。

(2)关税主权:是指一个国家独立自主地制定本国关税制度的权力,管理海关行政的权力,独立处理关税收支的权力。一个国家完整的关税主权一般应包括以下三个方面的基本权力:

①独立自主地制定本国关税制度的权力。

②管理海关行政的权力。

③独立处理关税收支的权力。

(3)关税的作用:①维护国家主权和经济利益;②保护生产,调节经济;③增加财政收入。总之,关税不但对一国经济具有较强的保护功能,还有促进和支持作用。

1、关税、关税主权、关税作用

2、中国关税发展历程

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

(1)起源:西周时期,货物通过边境的“关卡”就要被征税。《周礼·天官》载:“关市之赋以待王之膳服”。体现当时周代中央征收赋税诸侯国的一种新的手段,来满足王室的供给,以及对于国家今后治理的物质保障。

(2)汉朝:国内开关梁;在西北丝绸之路主要城市设置关隘或关卡,稽查商旅和通关文牒,征收关税和市租。

(3)唐朝:唐后期在安南、广州二地设市舶使进奉海外珍品、后增加征税功能。

(4)宋朝:提出“开洋裕国”国策,先后设密州、两浙路、福建路、光南路市舶司,管理海外贸易。

(5)元朝:元世祖时,于泉州置市舶提举司,掌海外贸易查禁,课植等事。至元三十年(1293年)颁布《市舶则法》,为现存最早最完整的市舶管理法则。

(6)明朝:隆庆元年(1567年)宣布解除海禁,在福建漳州府月港设立督饷馆,负责管理私人海外贸易并征税。

(7)清朝:康熙二十二年(1683)开海禁,设立闽、粤、江、浙四大海关。乾隆年间(1757年),只留下粤海关允许西方人贸易,立公行专办夷船货税。

关

税

国内关税

国境关税

近代国家的形成

国际贸易的发展

1937年,中国废止国内关税,单一征收国境关税

2、中国关税发展历程

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

(8)近代中国(1840-1949):

鸦片战争后:中国开始丧失关税自主权

①《南京条约》:协定关税,开始丧失;

②《望厦条约》《黄埔条约》:等不平等条约进一步强化西方列强协定关税权;

③片面最惠国待遇:失去自主调整税率的权力;

④列强长期把持海关大权(赫德):1863年英国人赫德任海关总税务司长达45年,1912年辛革命之后,关税税款逐渐由外国保管。

【历史纵横】赫德长期把持海关大权有何消极影响?

1、经济:便利了列强向中国倾销商品,中国传统的经济遭到冲击;

2、政治:破坏了国家主权,加深了中国的半殖民地化程度

2、中国关税发展历程

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

(8)近代中国(1840-1949):

关税主权的回收:

A.国民革命时期(1924-1927):中共和国民党都提出废除不平等条约,要求关税自主。

B.国民政府时期(1927-1949):

①1927:南京国民政府公布《进口税暂行条例》,宣告关税自主;

②1928:国民政府发表“改订新约”的对外宣言,关税自主为其主要内容。

③至1930年:先后与美、意、英、法、西、日等国重新签订新约,关税自主取得进展,但仍不能完全自主地制定税率。

C.新中国成立:中国真正收回关税自主权。

国民政府发表“改订新约”原因:①民族意识觉醒,主权意识增强; ②民族工业的发展;③南京国民政府增加财政收入的需要; ④南京国民政府提升形象巩固统治的需要。

影响:①增加了国家关税的收入,为日后的长期抗战做了物质准备;②一定程度保护了民族工业,抵制了外国经济侵略;③增强了民族自尊心、自信心;④通过改定新约,使南京国民政府获得了国际社会的普遍承认。⑤局限性:海关行政管理权仍然掌握在外国人手中,关税未取得完全自主。

2、中国关税发展历程

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

(9)新中国成立(1949——至今):中国真正收回关税自主权

①制度确立:1951年,《中华人民共和国海关进出口税则》及其实施条例。是中华人民共和国第一部独立的专门的海关税法,统一了全国关税制度。

②法制化建设:改革开放后,为适应新时期国家经济体制改革和对外开放政策的需要,1985年颁布了《中华人民共和国进出口关税条例》和《中华人民共和国海关进出口税则》,强化了关税制度的法制化建设。

③进一步完善:1987年,《中华人民共和国海关法》,进一步完善了关税的基本制度,对国民经济发展和对外贸易起到了重要促进作用。

④意义:维护国家主权和经济利益;保护生产,调节经济;增加财政收入。

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

3、个人所得税制度

(1)含义:是以纳税人个人取得的各项应税所得为征收对象的税种。

(2)过程:

①1936年,南京国民政府开始征收;

②新中国成立后: 改革开放前:计划经济体制下没有征收;

改革开放后:1980年,个人所得税法颁布,个人所得税正式确立。

(3)作用:

①调节收入分配,有利于实现社会公平和稳定;

②增加政府财政收入。

③增强公民纳税意识,树立义务观念

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

3、个人所得税制度

(1)征收个人所得税是为调节社会收入水平,确保社会公平和国家有序发展在计划经济时代,收入整体差别不大;

(2)改革开放后,随着社会经济的发展,贫富差距逐渐加大,社会矛盾激化。

【答案】

(1)关系:①户籍制度是均田制的基础(或均田制以户籍制度为本);②户籍制度是租庸调制实施的依据;③均田制是租庸调制的基础。(2)原因:①土地兼并;②均田制、户籍制度破坏、政府财政收入锐减;③两税法扩大收税对象;保证国家的财政收入。

【真题研析】

18.(2023·浙江·6月统考)阅读材料,完成下列要求(节选)。

材料一 自魏晋有户调之制,北朝因之,及唐而有租庸调之名。租者田租,即今之田赋;庸者力役,若不役,出绢而当庸直;调则户税,各随乡土所出,岁输绢绫纯绵,其无蚕桑之处,则输布麻。惟田赋不计亩而计丁或户,则与均田制度相辅而行,盖必人皆授田,始可按丁征租也。 均田制度以户籍为本,籍既失实,欲不废而不能矣。逮唐之中叶,均田制度坏,租庸调亦不能复行,改为两税法矣。

——摘编自万国鼎《中国田制史》

(1)根据材料一,结合所学,扼要说明唐代户籍制度、均田制、租庸调制三者之间的相互关系,简析

租庸调制“不能复行,改为两税法”的原因。

课堂小结

第16课 中国赋税制度的演变

2005年12月,十届全国人大常委会第十九次会议通过决定,自2006年1月1日起废止《农业税条例》,这标志着在我国沿袭两千年之久的田赋的终结。河北农民王三妮铸“告别田赋鼎”以记之。

告别田赋鼎

古代:赋役制度

近现代:被迫卷入资本主义世界市场,关税主权的斗争

现代:个人所得税(人们生活水平不断提高)

中国赋税制度的演变

第五单元 货币与赋税制度

【课程标准】

了解中外历史上货币发行和使用情况,以及现代世界货币体系的形成。了解中国古代复议制度的演进以及关税、个人所得税制度在中国的产生和实行。

16

目录

中国古代赋税制度

壹

贰

关税与个人所得税制度的起源与演变

第16课 中国赋税制度的演变

学习目标:

1. 从时空观念角度了解中国赋税制度的演变历程。

2. 从历史解释角度认识中国赋税制度演变的主要特征。

3. 从史料实证角度了解关税与个人所得税制度的产生及其意义。

学习重难点:

重点:中国古代赋税制度的演变历程,关税和个人所得税的起源和演变。

难点:中国古代赋税征收的依据和赋税政策调整的作用、认识赋税对社会发展的作用。

时空坐标

实质是生产关系的调整,体现了上层建筑适应经济基础的发展规律。

概念解析

赋役制度:是中国历代王朝为维护国家机器运转而向人民强制征收财物、调用劳动力的制度。赋税是国家财政的重要来源,也是国家宏观管理经济的重要手段,主要包括赋税和徭役。

赋税:原指军事上车马军需的征调,后为维护国家机器运转而强制、无偿地取得财政收入的一种手段。

徭役:历代统治者强迫人民(主要是成年男子)从事的无偿劳役。具有无偿性、强制性、固定性。

田赋(租):以田亩为依据的土地税

丁税:以人丁为主的人头税

户税:以户为依据的财产税(算缗、算车船、税民资)

其它杂税

赋税

徭役

①兵役;②力役(庸)③杂役;

本质:国家对劳动人民的人身奴役

▲ 元朝纳粮彩绘壁画

2000年,河南省尉氏县后大庄村元墓出土的纳粮彩绘壁画,形象地描绘了农民向封建政府纳粮的画面:仓房前一群农民肩负粮袋,准备将粮食入仓;右侧树荫下,一名身着红袍的官员坐在朱红色桌案后进行登记,案上摊着文书簿册。数千年来,农民为封建国家纳粮当差,承担义务,受尽剥削。

新课导入

封建社会和编户齐民之间强制性的人身支配关系

中国古代赋税制度

壹

一、中国古代的赋役制度

1、先秦时期

(1)夏朝:任土作贡(实物税)

服从命令;

朝贡述职;

随同作战;

镇守疆土;

分封制下诸侯的义务:

农民为领主服力役,并向领主交纳田赋

井田制(土地国有制):

(2)西周:贡赋制度(诸侯向周王缴纳贡赋,为王室服役)

禹将土地分为上中下三等,每等又分上中下三级,按三等九级因田制赋,确定了各州每年应向朝廷进贡的物品种类和数量。

距王城一百里,将割下的庄稼纳贡;距城二百里,把庄稼割去秸杆后纳贡;距城四百里,以粟纳贡。

一、中国古代的赋役制度

1、先秦时期

(3)春秋战国:

含义 随着生产力发展,春秋铁犁牛耕出现,井田制逐步瓦解,私田出现。

表现 齐国 管仲提出“相地而衰征,”把公田分配给农户耕种,根据土地多少和好坏征收赋税,

以实物税代替劳役税。

鲁国 前594年“初税亩”是指无论公私田,按亩收税

秦国 商鞅变法:重农抑商,奖励耕织;废井田,开阡陌,承认土地私有

①制定户籍制度,登记人口数量,按人口抽人头税,征徭役和兵役;

②赋税一律征粟,缴纳粮食,以鼓励百姓务农;

③打破公田和私田的界限,所有土地都按统一的标准征土地税

影响 ①加速了井田制的瓦解和地主土地私有制的形成;②推动社会转型:由奴隶社会向封建社会转变;③是中国古代土地税的开端。

◎出土春秋时期的铁制农具和穿鼻环的牛尊

一、中国古代的赋役制度

2、秦汉时期

赋役 秦朝 汉朝

背景 君主专制中央集权制下,官僚队伍庞大,国家财 政负担重;对外战争、修筑长城;统治者残暴, 穷奢极侈(修筑陵墓、阿旁宫等) 汉初统治者采取“与民休息”的政策、鉴于秦朝灭亡的教训

田赋 秦朝田赋税率极高,史称“收泰半之赋”,即缴 纳田地产量的三分之二作为田赋。 依据人口和资产向国家承担赋役:

汉初:休养生息,田赋税率大大降低:汉高祖时期:实行十五

一;汉景帝时期:实行三十税一

人头税 秦代的田赋、人头税(口赋、户赋)极高 汉朝人头税(编户齐民):分口赋、算赋,规定不分男女。

7-14 岁每人每年缴口赋20钱;15-56岁每人每年出算赋120钱;

商人和奴婢的算赋钱加倍。

财产税 算缗钱(对商人、手工业者、高利贷者和车船所征的赋税;

“税民资”(对财产总额征收);农民饲养六畜要缴税。

徭役 更卒:法定服务期限是一个月,服役地点是在本郡或本县,承担修筑城垣、道路、河渠、宫室、陵寝, 以及运输粮食等繁重劳动。 正卒:是指到郡国和京城服兵役,役期一般是两年。 戍卒:是指到边塞屯戍,役期一般是一年。

秦汉赋役特点 ①秦代田租较重;汉初减轻,但总体田租较轻,人头税很重;②体现了“重农抑商”③国家对农民的控制严格,农 民对国家的依附关系强

一、中国古代的赋役制度

2、秦汉时期

【算一算:汉代(武帝时期)老刘一家一年缴税多少?】

长孙8岁

老刘 58岁

老刘妻子 50岁

儿子28岁

次孙3岁

女儿30岁

儿媳妇26岁

田赋:土地产量1/30,种什么交什么。

丁赋:7-14岁:每人每年23钱

15-56岁:每人每年120钱,共480钱

其他:大龄剩女,每人五倍赋税,补交480钱献税,每人每年63钱,共441钱

劳役:老刘和小刘还要各承担不同劳役

汉代的赋役特点:田租较轻而人头税较重

共计:1424钱

可买284石米(一年吃最多200石)

一、中国古代的赋役制度

2、秦汉时期

汉武帝时期:

算缗(mín):征收对象是商人、高利贷者、手工业者及车船所有者。具体规定是民车一乘征一算,商车一乘征二算,船五丈以上者征一算;商贾财产缗钱二千一算(税率6%),手工业者缗钱四千一算(税率3%)。(缗(音min)钱是指用绳串起的钱,1缗1000(文)钱,1算为120(文)钱。)

告缗:是鼓励知情者揭发瞒报不报或自报不实者。凡揭发属实,即没收被告者全部财产并罚戍边一年,奖励告发者一半财产。

汉代赋税制度的评价:

①汉代统治者轻徭薄赋,迅速恢复发展了社会生产。

②加剧了土地兼并,引发了严重的社会矛盾;少地或无地的农民为逃避沉重的赋役负担,或托庇豪门,加强了豪强地主的势力,或沦为流民,成为社会动荡的重要因素。

③大量的编户齐民从政府的户籍中消失,加剧了国家的财政危机。

一、中国古代的赋役制度

3、魏晋南北朝:均田制、租调制(北魏)

(1)魏晋:租调制,按户征收粮和绢帛;

(2)北魏:孝文帝改革时,颁布均田令,授田农民承担定额租调(纳粟为租,纳帛或布为调),成年男子负担一定的徭役。

【北魏均田制与租调制的部分规定】

1.男子15岁以上,授给露田40亩、桑田20亩;妇女授露田20亩,不授桑田。年满70岁或死亡者,露田归还国家,桑田为世业。露田不得买卖,桑田则永为个人所有,在一定条件下可以买卖。

2.土广民稀地区,可以任力耕垦。

3.地方官吏按官职高低授给多少不等的公田,不得买卖。

4.一夫一妇每年纳帛1匹、粟2石……产麻之乡,以布代帛,数与帛同。

均田制意义:(1)增加了政府的财政收入;

(2)使农民得到土地,提高了生产积极性,促进了北方经济的恢复和发展。

一、中国古代的赋役制度

4、隋唐朝:租(庸)调——两税法

(1)隋:沿用北魏的租调制,并规定50岁以上可以缴纳一定绢代替劳役,叫“庸”,后发展完善为租庸调制。

(2)唐朝前期:租庸调制

①背景:吸取隋亡教训;唐初政局混乱,经济衰败,财政困难

②目的:缓和阶级矛盾,巩固封建统治

③基础:均田制

④内容:将赋税征收对象定为21——59岁的成年男子。

A、租:田租:成年男子每年向官府缴纳一定的谷物;

B、调:人头税:缴纳定量的绢和布;

C、庸:纳绢代役:指服徭役的期限内,不去服役,可用纳绢或布代役。

⑤作用:保障了政府财政收入;以庸代役,保证农时,促进农业发展和隋唐的强盛。

唐朝前期特点:以庸代役

一、中国古代的赋役制度

4、隋唐朝:租(庸)调——两税法

(3)唐朝后期:两税法

①背景:唐朝中后期,土地买卖和兼并严重,政府直接支配的土地日益减少,均田制无法推行,租庸调制也无法维持,国家财政收入锐降。

②实行:780年,唐德宗接受宰相杨炎的建议,实行两税法。

③内容及影响:

A.征税对象:一律纳税(不分农商官贵,不分主户客户,以当时居住地编入户籍,定户等高低)。

B.征税项目:每户按人丁、资产缴纳户税(按户等),按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税、杂役。

C.征税标准:资产、土地为主。

D.征收形式:户税纳钱,地税纳谷物。

E.征税时间:分夏、秋两次征税。

④特征:“惟以资产为宗,不以丁身为本”,以财产为主要征税标准。

扩大征税对象,增加财政收入

赋役合并,简化税目,缓和了社会矛盾

开创先河,减轻政府对农民的人身控制

④税收方式:实物地租+货币地租

⑤税收时间:由不定时到定时

冬小麦4、5月份收割;

春小麦8、9月份收割。

一、中国古代的赋役制度

4、隋唐朝:租(庸)调——两税法

(3)唐朝后期:两税法

⑤地位:两税法是我国古代赋税制度史上的转折点,它标志着征税标准由以人丁 为主逐渐过渡到以土地财产多少为主,是我国赋税制度的一大变革和进步,奠定了唐后期到明代中叶赋税制度的基础。

⑥影响:

积极:(1)改变了战国以来以人丁为主的赋役制度,政府对农民的人身控制有所放松。

(2)扩大了税源,增加了财政收入,相对减轻了农民负担。

(3)由实物为主到以货币为主转变,是我国赋税制度的一次大变革,对后世影响深远。

(4)适应商品经济的发展。

局限:(1)土地兼并不再受限制,越来越严重。

(2)大地主隐瞒财产,政府为保证财政又增加捐税把赋税转嫁到农民身上征收额外杂税,农民负担沉重。

(3)不可能缓和尖锐的阶级矛盾,因而不可能从根本上挽救唐朝的统治危机。

(4)徭役的征发其实并没有废除,大部分力役还是靠强制性征发保证。

一、中国古代的赋役制度

5、宋朝:

(1)税:宋承唐制,征收两税,但附加税繁杂多变,往往超过正税数倍。

(2)役:除了征收类似唐朝的庸一样的代役金外,还派发各种徭役,扰民严重。

(3)北宋中期:王安石变法(1069)

①内容:方田均税法:「方田」是每年九月由县长举办土地丈量,按土壤肥瘠定为五等,「均税」是以「方田」丈量的结果为依据,制定税数。

募役法:又称免役法,政府雇人服役,不服役者交免役钱或助役钱 。

②特点:募役法以雇役代替力役,并且征收货币;方田均税法以土地为主,按亩收税.

③影响:有利于减轻农民的差役负担,保证生产时间,增加国家田赋收入。反映了商品经济的发展,纳钱代役的推行有利于实物地租向货币地租转变。

宋代商业发达,商业税比重增大。

◎宋代土地政策是“不抑兼并”,导致土地买卖频繁,不利税收。

一、中国古代的赋役制度

6、元朝:

(1)基本上沿袭唐朝的租庸调与两税法,分别施行于北方和南方:

北方:征丁税、地税,

南方:征夏税、秋粮。

(2)新增“科差” ,按户之上下(南方北方)征收丝和银两。

科差:是中国唐宋元历代封建政府征收的代徭税。相似于更赋、力庸。初兴于唐宋,但征收面不广,代役税之外仍有徭役。降至元代遂成正式赋税项目。征收内容有包银、俸钞、丝料、户钞。一般按户摊征,并视情况有所区别,其时,力役、职役仍与科差并征。

一、中国古代的赋役制度

7、明朝:一条鞭法

(1)明初:赋税分夏税、秋粮两次征收,所征主要是米麦实物。

(2)明英宗正统年间:江南部分税粮折银征收送赴北京,称“金花银”。

(3)明朝后期:张居正在全国推行一条鞭法。

①背景:土地兼并严重,财政入不敷出,贪污腐败严重;商品经济的发展,推动了白银货币的流通;旧的赋税制度不适应商品经济的发展。

②目的:为了缓和阶级矛盾,增加政府收入,挽救统治危机。

③内容:

(1)赋役合并,一概征银。即不但赋税折银征收,而且役也改由丁、田共同承担,折成银两,统一征收。

(2)政府所需的役,由政府从税银中拿出一部分统一雇人。

④影响:

(1)是我国赋税制度的一次重大改革。

(2)纳银代役,相对减轻了农民的负担,农民对国家的人身依附关系松弛。

(3)赋役征银,适应了商品经济发展的需要,有利于农业商品化和资本主义萌芽的增长。

(4)体现了实物地租向货币地租的转变。

赋役合并

田赋征银

折银代役

货币地租产生

一、中国古代的赋役制度

8、清朝:摊丁入亩

(1)康熙年间(1712年):康熙帝规定以前一年(1711年)的丁银作为定额,不再增加,称“滋生人丁,永不加赋”。

(2)雍正:把丁税摊入田赋中,征收统一赋税,叫做“摊丁入亩”和“地丁银”。

(3)影响:①在中国历史上存在了约2000年的人头税彻底废除,国家对百姓的人身束缚进一步减弱。

②税制的简化,有利于政府的征收,促进封建国家的财政收入。

③避免了隐匿人口现象,有利于我国人口增长和社会经济发展。

④劳动者有了较大的人身自由,又有利于手工业和资本主义萌芽的成长。

……废除人头税后,这种对“被征税”担心的消失,直接改变了古人的生育观念,中国由此进入第一波“人口大爆炸”时代,据统计,康熙二十四年,全国人口为1亿,到嘉庆十七年已到3.6亿,这仅仅花了127年时间。

——摘编自《历史上影响中国人生活的四大改革》

小结:古代赋税制度演变的趋势

朝代 赋役制度 发展演变趋势

秦 田赋、人头税、徭役 ①征税标准:以人丁为主→以土地为主;服徭役和兵役→纳绢代役。(以两税法为标志)

②交纳形式:以实物为主→以货币为主。(以两税法和一条鞭法为标志)

③征税时间:不定时→基本定时(以两税法为标志)。

④征收种类:繁杂→简单;商品税逐渐加重。(以一条鞭法为标志)

⑤人身依附关系:农民对国家的人身依附关系逐渐松弛。

⑥重农抑商,对商品征收重税。

汉 田赋、人头税、徭役、财产税、编户齐民

魏晋 租调制

唐朝 初期 租庸调制

晚期 两税法

宋 方田均税法、募役法

元 租庸调(北)、两税法(南)、“科差”

明 一条鞭法;赋役合并,一概折银

清 滋生人丁,永不加赋;摊丁入亩(雍正)

一、中国古代的赋役制度

对中国古代赋税制度演变的认识:

①从总体趋势看,税制改革大都围绕着税制的公平、简化方向进行;

②中国古代赋税制度演变的实质是封建生产关系的调整;

③封建国家对农民人身控制的松弛是历史发展和进步的必然结果;

④用银两收税是封建社会后期商品经济发展和资本主义萌芽的反映;

⑤随着王朝兴衰,赋税制度相应地一次又一次从轻徭薄赋、与民休息,到“民力殚残”,直至王朝崩解。(史实:秦朝和隋朝沉重的赋税和徭役导致社会矛盾激化,使王朝灭亡;西汉和唐朝采取轻徭役薄赋政策则出现了“盛世”。)

贰

关税与个人所得税制度的起源与演变

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

(1)关税:海关代表国家,依据国家的关税政策、税法及进出口税则,对进出关境的物品征收的税,称为“关税”。

(2)关税主权:是指一个国家独立自主地制定本国关税制度的权力,管理海关行政的权力,独立处理关税收支的权力。一个国家完整的关税主权一般应包括以下三个方面的基本权力:

①独立自主地制定本国关税制度的权力。

②管理海关行政的权力。

③独立处理关税收支的权力。

(3)关税的作用:①维护国家主权和经济利益;②保护生产,调节经济;③增加财政收入。总之,关税不但对一国经济具有较强的保护功能,还有促进和支持作用。

1、关税、关税主权、关税作用

2、中国关税发展历程

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

(1)起源:西周时期,货物通过边境的“关卡”就要被征税。《周礼·天官》载:“关市之赋以待王之膳服”。体现当时周代中央征收赋税诸侯国的一种新的手段,来满足王室的供给,以及对于国家今后治理的物质保障。

(2)汉朝:国内开关梁;在西北丝绸之路主要城市设置关隘或关卡,稽查商旅和通关文牒,征收关税和市租。

(3)唐朝:唐后期在安南、广州二地设市舶使进奉海外珍品、后增加征税功能。

(4)宋朝:提出“开洋裕国”国策,先后设密州、两浙路、福建路、光南路市舶司,管理海外贸易。

(5)元朝:元世祖时,于泉州置市舶提举司,掌海外贸易查禁,课植等事。至元三十年(1293年)颁布《市舶则法》,为现存最早最完整的市舶管理法则。

(6)明朝:隆庆元年(1567年)宣布解除海禁,在福建漳州府月港设立督饷馆,负责管理私人海外贸易并征税。

(7)清朝:康熙二十二年(1683)开海禁,设立闽、粤、江、浙四大海关。乾隆年间(1757年),只留下粤海关允许西方人贸易,立公行专办夷船货税。

关

税

国内关税

国境关税

近代国家的形成

国际贸易的发展

1937年,中国废止国内关税,单一征收国境关税

2、中国关税发展历程

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

(8)近代中国(1840-1949):

鸦片战争后:中国开始丧失关税自主权

①《南京条约》:协定关税,开始丧失;

②《望厦条约》《黄埔条约》:等不平等条约进一步强化西方列强协定关税权;

③片面最惠国待遇:失去自主调整税率的权力;

④列强长期把持海关大权(赫德):1863年英国人赫德任海关总税务司长达45年,1912年辛革命之后,关税税款逐渐由外国保管。

【历史纵横】赫德长期把持海关大权有何消极影响?

1、经济:便利了列强向中国倾销商品,中国传统的经济遭到冲击;

2、政治:破坏了国家主权,加深了中国的半殖民地化程度

2、中国关税发展历程

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

(8)近代中国(1840-1949):

关税主权的回收:

A.国民革命时期(1924-1927):中共和国民党都提出废除不平等条约,要求关税自主。

B.国民政府时期(1927-1949):

①1927:南京国民政府公布《进口税暂行条例》,宣告关税自主;

②1928:国民政府发表“改订新约”的对外宣言,关税自主为其主要内容。

③至1930年:先后与美、意、英、法、西、日等国重新签订新约,关税自主取得进展,但仍不能完全自主地制定税率。

C.新中国成立:中国真正收回关税自主权。

国民政府发表“改订新约”原因:①民族意识觉醒,主权意识增强; ②民族工业的发展;③南京国民政府增加财政收入的需要; ④南京国民政府提升形象巩固统治的需要。

影响:①增加了国家关税的收入,为日后的长期抗战做了物质准备;②一定程度保护了民族工业,抵制了外国经济侵略;③增强了民族自尊心、自信心;④通过改定新约,使南京国民政府获得了国际社会的普遍承认。⑤局限性:海关行政管理权仍然掌握在外国人手中,关税未取得完全自主。

2、中国关税发展历程

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

(9)新中国成立(1949——至今):中国真正收回关税自主权

①制度确立:1951年,《中华人民共和国海关进出口税则》及其实施条例。是中华人民共和国第一部独立的专门的海关税法,统一了全国关税制度。

②法制化建设:改革开放后,为适应新时期国家经济体制改革和对外开放政策的需要,1985年颁布了《中华人民共和国进出口关税条例》和《中华人民共和国海关进出口税则》,强化了关税制度的法制化建设。

③进一步完善:1987年,《中华人民共和国海关法》,进一步完善了关税的基本制度,对国民经济发展和对外贸易起到了重要促进作用。

④意义:维护国家主权和经济利益;保护生产,调节经济;增加财政收入。

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

3、个人所得税制度

(1)含义:是以纳税人个人取得的各项应税所得为征收对象的税种。

(2)过程:

①1936年,南京国民政府开始征收;

②新中国成立后: 改革开放前:计划经济体制下没有征收;

改革开放后:1980年,个人所得税法颁布,个人所得税正式确立。

(3)作用:

①调节收入分配,有利于实现社会公平和稳定;

②增加政府财政收入。

③增强公民纳税意识,树立义务观念

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

3、个人所得税制度

(1)征收个人所得税是为调节社会收入水平,确保社会公平和国家有序发展在计划经济时代,收入整体差别不大;

(2)改革开放后,随着社会经济的发展,贫富差距逐渐加大,社会矛盾激化。

【答案】

(1)关系:①户籍制度是均田制的基础(或均田制以户籍制度为本);②户籍制度是租庸调制实施的依据;③均田制是租庸调制的基础。(2)原因:①土地兼并;②均田制、户籍制度破坏、政府财政收入锐减;③两税法扩大收税对象;保证国家的财政收入。

【真题研析】

18.(2023·浙江·6月统考)阅读材料,完成下列要求(节选)。

材料一 自魏晋有户调之制,北朝因之,及唐而有租庸调之名。租者田租,即今之田赋;庸者力役,若不役,出绢而当庸直;调则户税,各随乡土所出,岁输绢绫纯绵,其无蚕桑之处,则输布麻。惟田赋不计亩而计丁或户,则与均田制度相辅而行,盖必人皆授田,始可按丁征租也。 均田制度以户籍为本,籍既失实,欲不废而不能矣。逮唐之中叶,均田制度坏,租庸调亦不能复行,改为两税法矣。

——摘编自万国鼎《中国田制史》

(1)根据材料一,结合所学,扼要说明唐代户籍制度、均田制、租庸调制三者之间的相互关系,简析

租庸调制“不能复行,改为两税法”的原因。

课堂小结

第16课 中国赋税制度的演变

2005年12月,十届全国人大常委会第十九次会议通过决定,自2006年1月1日起废止《农业税条例》,这标志着在我国沿袭两千年之久的田赋的终结。河北农民王三妮铸“告别田赋鼎”以记之。

告别田赋鼎

古代:赋役制度

近现代:被迫卷入资本主义世界市场,关税主权的斗争

现代:个人所得税(人们生活水平不断提高)

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理