2023-2024学年高二语文部编版同步课件(共48张PPT)选择性必修上册8.《大卫·科波菲尔(节选)》

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年高二语文部编版同步课件(共48张PPT)选择性必修上册8.《大卫·科波菲尔(节选)》 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 87.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-07 17:50:01 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

选择性必修上册第三单元

瑞鑫点教教研院

学习目标

01

02

03

了解狄更斯的生平和《大卫·科波菲尔》的有关背景介绍以及故事梗概。

梳理小说情节,分析线索,概括人物形象,了解小说自传性质。

分析叙事视角及其作用,探究小说的写作主题。

学习难点

学习重点

体会小说第一人称叙述视角带来的独特艺术效果,感知作者选择第一人称叙述的深刻原因。

在赏析主要人物形象中感受人物塑造艺术的魅力。

教法与学法

教学课时数

阅读法,探究法,交流法

3课时

教学过程

第一课时

情境导入

出生于海军小职员家庭,少年时因家庭生活窘迫,只能断断续续入校求学。后被迫到工厂做童工。15岁以后,当过律师事务所学徒、录事和法庭记录员。

20岁开始当报馆采访员,报道下议院。后来成为英国最伟大的作家。

他是谁呢?

活动一:结合相关资料,了解作者、写作背景以及相关文学常识

1.了解作者

学习活动

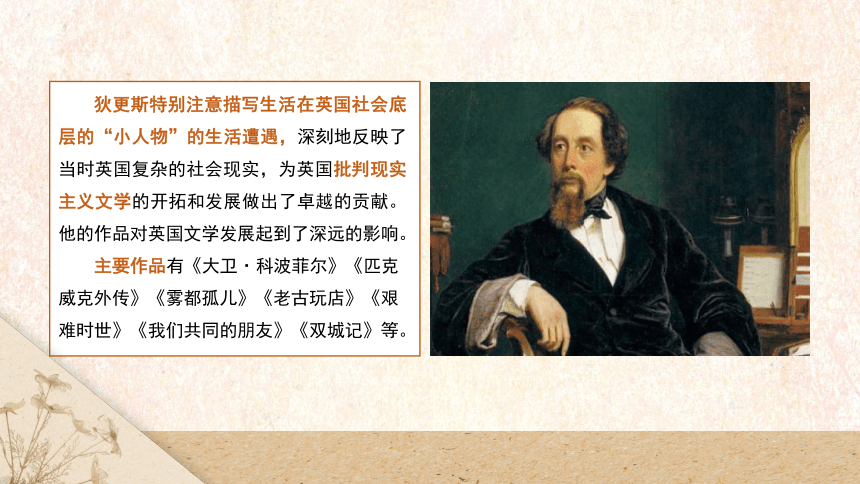

狄更斯(1812~1870)

英国小说家,出生于海军小职员家庭,10岁时全家被迫迁入负债者监狱,11岁就承担起繁重的家务劳动。

曾在皮鞋作坊当学徒,16岁时在律师事务所当缮写员,后担任报社采访记者。他只上过几年学,全靠刻苦自学和艰辛劳动成为知名作家。

狄更斯特别注意描写生活在英国社会底层的“小人物”的生活遭遇,深刻地反映了当时英国复杂的社会现实,为英国批判现实主义文学的开拓和发展做出了卓越的贡献。他的作品对英国文学发展起到了深远的影响。

主要作品有《大卫·科波菲尔》《匹克威克外传》《雾都孤儿》《老古玩店》《艰难时世》《我们共同的朋友》《双城记》等。

2.了解背景

不幸的童年

狄更斯的童年是不幸的。虽然父母健在,但由于家计窘迫,双亲对他的教育和前途颇为疏忽,所以狄更斯童年在家中孤寂的情况,并不亚于小说中的孤儿大卫。他出身社会底层,祖父、祖母都长期在克鲁勋爵府当佣人。父亲约翰是海军军需处职员,在狄更斯十二岁那年,因负债无力偿还,带累妻子儿女和他一起住进了马夏尔西债务人监狱。

冷酷的社会

19世纪50年代的英国社会,完成了工业革命,特别是机器的普遍使用和国内外铁路建设事业的大发展,直接推动了十九世纪50--60年代英国工业的迅猛。资本主义经济的发展带来了资产阶级的贪欲和冷醋,剥削和压迫成为了普遍的社会现实。

批判现实主义特指19世纪在欧洲形成的一种文艺思潮和创作方法。批判现实主义文学是在继承以往文学中的现实主义传统的基础上形成的。最早作出“现实主义是批判”论断的是法国作家蒲鲁东,正式提出“批判现实主义”并给它下定义的是高尔基。

批判现实主义突出的特点是比较广阔和真实地展示了社会生活的各个方面,对现实矛盾的揭示十分深刻。批判现实主义的代表作家有司汤达、巴尔扎克、狄更斯、托尔斯泰等。

3.了解文学常识——(1)批判现实主义

自传体小说是从主人公自述生平经历和事迹的角度写成的一种小说。这种小说是在作者亲身经历的真人真事的基础上,运用小说的艺术手法和表达技巧,经过虚构、想象、加工而成。

它一方面不同于一般的自传和回忆录,另一方面又必须以作者或自述主人公为原型。比如,卢梭的《忏悔录》、高尔基的《童年》《在人间》《我的大学》等。

3.了解文学常识——(2)自传体小说

《大卫·科波菲尔》是英国小说家查尔斯·狄更斯创作的长篇小说,被称为他“心中最宠爱的孩子”,于1849至1850年间,分二十个部分逐月发表。

全书采用第一人称叙事,融进了作者本人的许多生活经历。小说讲述了主人公大卫从幼年至中年的生活历程,以“我”的出生为源,将朋友的真诚与阴暗、爱情的幼稚与冲动、婚姻的甜美与琐碎、家人的矛盾与和谐汇聚成一条溪流,在命运的河床上缓缓流淌,最终融入宽容壮美的大海。其间夹杂各色人物与机缘。语言诙谐风趣,展示了19世纪中叶英国的广阔画面,反映了狄更斯希望人间充满善良正义的理想。

4.了解《大卫·科波菲尔》

咄咄(duō) 污垢(gòu)

颤抖(chàn) 佣金(yònɡ)

诨名(hùn) 呜咽(yè)

放肆(sì) 纠葛(gé)

干酪(lào) 琢磨(zuó mo)

邋遢(lā tā) 慰藉(jiè)

孤苦伶仃(líng dīng)

1.明确字音

活动二:初读课文,借助工具,扫清障碍

咄咄怪事:形容不合常理、令人惊讶的怪事。

屈尊俯就:委屈对方俯下身将就你。有对方高人一等、看不起人的意思。

时来运转:本来处境不利,时机来了,命运也有转机,情境有了很大变化。

有朝一日:意思是将来有那么一天。

局促不安:形容举止拘束,心中不安。

自食其果:指做了坏事,结果害了自己;自作自受。

患难与共:意思是同心协力,共同承担危险和困难。

孑然一身:指孤孤单单一个人。

2.理解词语

本文节选的是第十一章。小说前面的情节是:大卫·科波菲尔出生前,父亲就去世了。大卫从小和母亲克莱拉、善良的女仆佩格蒂相依为命。天真无知、不知人世险恶的克莱拉被冷酷阴险的谋得斯通先生哄骗,改嫁给他。大卫遭到谋得斯通的虐待,被送进寄宿学校,他在学校里结识了斯蒂福斯、特雷德尔等人。母亲去世后,谋得斯通霸占了科波菲尔家的财产,把大卫送到谋得斯通-格林比货行当童工。

1.前情回顾

活动三:通读课文,整体感知,把握内容

2.《大卫·科波菲尔(节选)》写了哪些人物?主要人物是谁?

米考伯家及监狱

谋得斯通-格林比货行

昆宁先生(账房先生)

米克·沃克(童工)

粉白·土豆(童工)

米考伯先生(房东)

米考伯太太(房东)

克莉基特(房东家女仆)

霍普金斯船长

(米考伯的牢友)

3.把握《大卫·科波菲尔(节选)》主要写了什么内容?

“我”到货行做童工

“我”入住米考伯家

“我”搬离米考伯家

环境恶劣

生活贫苦

初识米考伯

入住米考伯家

米考伯被追债

和米考伯太太成为知己

米考伯入狱

“我”探视米考伯

“我”搬离米考伯家

以“我”的人生轨迹为主要线索,展开情节

《大卫·科波菲尔》(节选)

4.快速浏览课文,梳理情节。

“我”被米考伯先生邀请做他的房客

开端

(6-23)

“我”到谋得斯通-格林比货行当童工

序幕(1-5)

米考伯一家入住监狱

高潮

(45-51)

我有了新的住所,米考伯度过了最危急的关头

结局(52-54)

米考伯一家被催债,靠典当度日

发展(24-44)

作业

基本步骤:

1.搜集相关背景资料,形成对该时代的初步了解。

2.浏览并圈画出选文中对应的环境描写语段,分析概述其体现的社会历史风貌。

3.结合课内相关语段及其分析,和课外资料的补充,完成时代文化背景卡的撰写。

制作时代文化背景卡

《大卫·科波菲尔》时代文化背景卡

典型环境描写语段:

时代特征分析概括:

文化背景导读:

教学过程

第二课时

“在我全部的著作中,我最宠爱的是这一部。像很多偏爱的父母一样,在我内心的最深处,我有一个最宠爱的孩子。他的名字就叫《大卫·科波菲尔》。”

——狄更斯在《大卫·科波菲尔》(1850)的序言中这样写道

情境导入

1.上次课后作业分享(检查)

活动一:自主探究,研读文本,把握环境

学习活动

《大卫·科波菲尔》时代文化背景卡

典型环境描写语段:

时代特征分析概括:

文化背景导读:

典型环境描写语段:

这一段集中描写了小科波菲尔恶劣的工作环境。渡口的货行是一个资本家压榨、剥削劳动力的典型地点。为了雇佣更加廉价的劳动力,资本家大量使用童工,丝毫不考虑工作环境和童工的身体状况。像米克·沃克、粉白·土豆等这些贫穷人家的孩子早早步入社会劳作谋生,没有受教育的机会。该环境描写昭示出当时英国繁荣经济背后普遍的社会问题以及日益尖锐的社会矛盾。

体现的时代特征:

19世纪三四十年代,英国工业革命基本完成,生产力的解放带来资本主义经济的飞速发展。与此同时,财富的分配不均使得社会贫富差距悬殊——资产阶级和贵族不费气力便享有绝大多数的劳动成果,底层劳动者夜以继日地拼命工作却仍然穷困潦倒。

文化背景一窥:

2.梳理概括:课文中还写到了哪些环境(活动场景)

01小童工在货行艰辛劳作

03欠债破产者的监狱环境

02米考伯夫妇和大卫的居住环境

04失学者、孤儿伦敦街头流浪

3.思考:对货行的环境描写有什么作用

答:第二段的环境描写,交代了谋得斯通-格林比货行的位置,恶劣的环境条件,为下文故事的展开提供了特定的环境场所,也渲染了一层压抑深沉的气氛。

4.思考:米考伯夫妇和大卫的居住环境描写有什么作用

答:突出了米考伯先生一家生活的窘境。推动了故事情节的发展,为下文米考伯先生被追债与入狱做铺垫。侧面突出了米考伯夫妇二人爱慕虚荣的人物形象,升华了文章主题。

活动二:研读文章,分析人物

1.主人公大卫·科波菲尔是一个什么样的形象呢?

主人公大卫·科波菲尔是一个善良宽厚、正直勤奋的形象。他在货行做童工,自食其力,尽管拿着微薄的薪水,但是他能尽力把事情做好。在和米考伯一家的交往中,对这家人产生了深厚的感情。为米考伯的债务忧心;主动把剩下的两三先令送给米考伯夫人,并能帮助米考伯夫人去典当餐具;到监狱里去探望米考伯先生。

2.在“我”与米考伯先生的首次见面中,作者是从哪些方面刻画米考伯先生的 突出了他怎样的性格特点

答:①作者运用肖像描写,刻画了米考伯先生的衣着打扮,写出了他讲究排场、爱慕虚荣、故作文雅的性格特点;

②作者运用语言描写,写米考伯先生为大卫带路,并为他找到一条最便捷的路,说明他是一个热心善良的人;

③作者运用动作描写,写出债主来临时和离开后米考伯先生的一系列动作,说明他是一个乐观积极的乐天派;

④细节描写,写出米考伯先生是一个经济窘迫的负债者。

米考伯先生是一个热心善良、乐观积极但爱慕虚荣、讲究排场、不切实际、挥霍无度的底层负债者形象。

总之,米考伯先生是一个滑稽可笑、爱慕虚荣、迂腐、喜好挥霍、盲目乐观、不切实际、安于现状的英国下层小人物的形象。

但他贫穷却不甘落魄,处境困难却不忘真诚待人,是一个命运悲惨却又乐观开朗的“末代绅士”。

米考伯这种“债多不愁,乐知天命”成了文学中的典型。

这种性格被称为“米考伯主义”“米考伯”被收进了英语词典,意为“没有远虑,幻想走运的乐天派”。

“米考伯主义”

3.合作探究:作者对米考伯夫妇的态度是什么?

作者一方面同情他们悲惨的遭遇,另一方面又对他们的缺点加以温和的讽刺,用喜剧的方式巧妙地避免了他们的悲剧色彩。

(1) 赋予人物盲目乐观的精神

米考伯太太的每一次出场都是一部滑稽剧:将娘家的富裕天天挂在嘴边,她的“娘家人”却一直没有出现过,用典当生活用具的钱大吃大喝;米考伯先生遇到债主逼债时,甚至拿着刮胡刀要往脖子上抹,但债主一走顷刻有说有笑,信奉说法“有朝一日,时来运转”。

(2) 让现实形成强烈反差的喜剧色彩

米考伯夫妇在贫穷和债务的苦孩子备受折磨,命运悲惨又滑稽,在他因欠债而被关进监狱后,他曾告诫大卫:“一个人要是每年收入二十镑,花掉十九镑十九先令六便士,那他会过得很快活,但要是他花掉二十镑一先令,那他就惨了。”就在他刚经历过这样沉痛的忏悔后,他又马上向大卫借了一先令买酒喝,并又变得高兴起来。

概括分析米考伯太太的人物形象,

150-200字。

作业

教学过程

第三课时

情境导入

据北京大学内部资料介绍,100位哈佛大学教授推荐的最具影响力的书籍,美国大学联合推荐的书单中,《大卫·科波菲尔》赫然在列。另据英国BBC评选出的100部英国人最喜欢的文学作品,《大卫·科波菲尔》赫然在列。在我国最大的文艺社区评论豆瓣网上评分高达8分以上的作品中,《大卫·科波菲尔》赫然在列。

为什么会有这么大大影响力?

和它的思想艺术有很大关系!

小组合作交流:

《大卫·科波菲尔》的主题是什么?

学习活动

活动一:探讨小说主题

社会底层民众的苦难生活

当时英国社会底层民众的贫困、失业和悲惨命运。

社会阶层差异与不公

不同社会阶层之间的差异和不公现象,呈现了底层民众无法摆脱的生存困境。

对社会现实的揭露和反思

作者通过对社会底层民众生存困境的描写,对当时社会现实进行了深刻揭露和反思。

社会底层民众的生存困境

主人公大卫·科波菲尔的成长历程

从孤儿到著名作家的成长过程,充满了坎坷和挫折。

成长与救赎的双重性

大卫在成长过程中经历了种种磨难,但同时也得到了他人的帮助和拯救,体现了成长与救赎的双重性。

对自我价值的追求

在成长过程中经历了自我认知和自我价值的探索,通过不断努力奋斗,最终实现了自我救赎和价值追求。

成长与救赎

善良与助人为乐

小说中众多人物都表现出了善良与助人为乐的品质

人性中的光辉

小说中不少人物都展现出了人性中的光辉,即使在困境中也保持着乐观、坚强和勇敢的态度。

温情与友爱

小说中人物之间的情感纽带和友爱精神。

人性的光辉与温暖

活动二:探究小说技法

1.思考探究:《大卫·科波菲尔》以什么视角进行叙述的?这样安排有什么好处。

(1)以第一人称进行叙述。

(2)这样安排的好处有:

①小说是作者带有自传性的作品,全书采用第一人称叙事,其中融进了作者本人的许多生活经历。

②小说是以“我”的口吻,以亲身经历者的眼光去观察和叙述,使小说主观色彩更为浓厚。

③人物心理刻画更为细腻,情感也更为动人,增加了小说的真实性、亲和力和亲切感。

2.用第一人称“我”的角度去叙述事件只能限于“我”的所见所闻所感,小说是如何突破这一局限的

答:作者并不拘泥于描摹现实中实际发生的事,而是充分发挥想象力,以一个孩童的视角去揣摩、想象,丰富了小说情节,交代出必要的内容。

什么是小说的叙述视角

叙述视角,是叙述语言中对故事内容进行观察和讲述的特定角度。简单地说就是叙述者与他讲的故事间的关系。我们一般把叙述视角分为全知视角和有限视角。

【知识链接】

叙述视角

叙述人称 优点 缺点

第一人称(有限视角) 拉近与读者的距离,使小说显得真实亲切,同时便于抒发感情 局限于个人所见,造成叙述的主观性,且易局限于叙述的时态,不便于对广阔历史主题的叙述。

第二人称(有限视角) 第二人称增强文章的抒情性,便于感情交流 强制性地把读者拉进了故事中,使读者觉得有点奇怪

第三人称(全知视角) 第三人称不受时空限制,叙述自由灵活,客观直接地展现丰富多彩的生活 叙述者对作品中人物及其命运,对所有事件可完全预知和任意摆布,读者在阅读中只能被动地等待叙述者将自己还未知悉的一切讲述出来,剥夺了接受者的大部分探索、解释作品的权利。

叙述视角

小说叙述视角与叙述人称的关系及特点

小说以第一人称叙述,有什么好处

全书采用第一人称叙事,增强了故事的真实性,使叙述更有感染力。

便于揭示小说主人公的深层心理,拉近了小说主人公与读者的距离,让读者走进小说主人公的世界,产生强烈共鸣。

小说是以“我”的口吻,以亲身经历者的眼光去观察和叙述,其中融进了作者本人的许多生活经历,便于更直观地抒发作者对社会现状的批判之情,有利于作者表达对社会诸多现象的认识。

同样是第一人称,观察视角也是有变化的,有时是成人视角,比如刚才的那一段,有时又是儿童视角,尝试课文中找出作者用孩子的眼光和口吻来审视的内容。

当“我”第一次看到米考伯先生时,“我”把他光秃秃的脑袋形容成一个鸡蛋;

当“我”第一次看到自己借住的阁楼房间时,房间就在屋顶的后部,是个闷气的小阁楼,墙上全用模板刷了一种花形,就我那年轻人的想象力来看,那就像是一个像一个蓝色的松饼;

大卫把继父摩德斯通形容为一条恶狗和毒蛇;

正直的佩格迪兄妹,他们两人的脸都是红彤彤的,但在小大卫眼中却有不同,看着女仆佩格迪红苹果似的脸,小大卫会好奇小鸟为什么不去找她;

看到靠海为生的佩格迪先生的脸,小大卫觉得他和海虾螃蟹龙虾一个样,放进热水时黑不溜秋,出来时就红不愣登;

因为源于儿童视角,我们读来会觉得童趣十足,有时又因为成人视角的镜头叠加,又会悲从中来。

思考并讨论:

小说中有两个“我”,一个是成年后的大卫,一个是童年时的大卫,请从叙述视角的角度说说这样写的好处。(6分)

①两种视角都是第一人称叙述视角,使故事真实可信,易于表现主人公的心理世界;

②两种视角相重叠,让读者既了解到成年后大卫的成熟与智慧,又能够感知童年大卫的形象,使人物形象更为立体;

③从童年的“我”到成年的“我”,在发展变化中展示其心灵的成长轨迹,表现小说主题,也表现了自传体小说的特点。

1.幽默化

狄更斯用幽默的语言风格将每个人的性格特点塑造出来,例如,作者这样描写推销商米考伯家出现债务问题时人物的反应,米考伯夫人在家庭条件已经十分窘迫的条件下安慰她的丈夫,说会永远和他在一起时,尽管这个部分应该展示的是感人的情节,但是在作者营造的氛围下,米考伯夫人的话语非常幽默,不仅能戳中读者的笑点,也能使读者对当时的社会家庭生活情况产生深刻的思考。

2.试概括本文语言特点

2.个性化

《大卫·科波菲尔》这部小说中的人物基本上都是生活在社会底层的小市民,每个人因为生活环境不同而形成了不同的语言风格,狄更斯通过对每个人物个性化的语言描写突出了每个人物的性格特点。

如:米考伯先生口中的“简而言之”和“有朝一日,时来运转”。

3.口语化

主人公大卫本来就是社会底层的一个小市民,出生的家庭环境也与其他社会穷苦家庭一样,因此,他在成长过程中接触到的人也都是社会底层的人物。很多社会小人物根本没接受过教育,说话的风格都比较接地气,很多人物说出来的语言不仅没有逻辑,甚至还有语法错误以及发音不标准的问题。

如:“我的地址是,城市路,温泽里。我,简而言之,就住在那儿”。

本文通过大卫·科波菲尔的眼睛写出了十九世纪英国底层的社会生活,写出了周围的人和事对他成长的影响,表达了作者对人世间宽厚、善良、仁爱等美德的赞美,也蕴含着对当时社会的批判。

狄更斯的笔在揭开社会不堪的伤疤的同时也点亮了人性的希望灯火。他让我们在惨淡无奈的社会现实之下依然保存人性的美好。小说中人性的真善美恰如暖阳一样照耀着黑暗的大地。

小

结

米考伯夫妇在狄更斯笔下成为了文学史上性格鲜明的一类人的写照,深入人心。你的身边有没有米考伯式的人物,注意运用狄更斯式小说手法,把他(她)鲜明的性格展现出来。不少于200字。

作业

选择性必修上册第三单元

瑞鑫点教教研院

学习目标

01

02

03

了解狄更斯的生平和《大卫·科波菲尔》的有关背景介绍以及故事梗概。

梳理小说情节,分析线索,概括人物形象,了解小说自传性质。

分析叙事视角及其作用,探究小说的写作主题。

学习难点

学习重点

体会小说第一人称叙述视角带来的独特艺术效果,感知作者选择第一人称叙述的深刻原因。

在赏析主要人物形象中感受人物塑造艺术的魅力。

教法与学法

教学课时数

阅读法,探究法,交流法

3课时

教学过程

第一课时

情境导入

出生于海军小职员家庭,少年时因家庭生活窘迫,只能断断续续入校求学。后被迫到工厂做童工。15岁以后,当过律师事务所学徒、录事和法庭记录员。

20岁开始当报馆采访员,报道下议院。后来成为英国最伟大的作家。

他是谁呢?

活动一:结合相关资料,了解作者、写作背景以及相关文学常识

1.了解作者

学习活动

狄更斯(1812~1870)

英国小说家,出生于海军小职员家庭,10岁时全家被迫迁入负债者监狱,11岁就承担起繁重的家务劳动。

曾在皮鞋作坊当学徒,16岁时在律师事务所当缮写员,后担任报社采访记者。他只上过几年学,全靠刻苦自学和艰辛劳动成为知名作家。

狄更斯特别注意描写生活在英国社会底层的“小人物”的生活遭遇,深刻地反映了当时英国复杂的社会现实,为英国批判现实主义文学的开拓和发展做出了卓越的贡献。他的作品对英国文学发展起到了深远的影响。

主要作品有《大卫·科波菲尔》《匹克威克外传》《雾都孤儿》《老古玩店》《艰难时世》《我们共同的朋友》《双城记》等。

2.了解背景

不幸的童年

狄更斯的童年是不幸的。虽然父母健在,但由于家计窘迫,双亲对他的教育和前途颇为疏忽,所以狄更斯童年在家中孤寂的情况,并不亚于小说中的孤儿大卫。他出身社会底层,祖父、祖母都长期在克鲁勋爵府当佣人。父亲约翰是海军军需处职员,在狄更斯十二岁那年,因负债无力偿还,带累妻子儿女和他一起住进了马夏尔西债务人监狱。

冷酷的社会

19世纪50年代的英国社会,完成了工业革命,特别是机器的普遍使用和国内外铁路建设事业的大发展,直接推动了十九世纪50--60年代英国工业的迅猛。资本主义经济的发展带来了资产阶级的贪欲和冷醋,剥削和压迫成为了普遍的社会现实。

批判现实主义特指19世纪在欧洲形成的一种文艺思潮和创作方法。批判现实主义文学是在继承以往文学中的现实主义传统的基础上形成的。最早作出“现实主义是批判”论断的是法国作家蒲鲁东,正式提出“批判现实主义”并给它下定义的是高尔基。

批判现实主义突出的特点是比较广阔和真实地展示了社会生活的各个方面,对现实矛盾的揭示十分深刻。批判现实主义的代表作家有司汤达、巴尔扎克、狄更斯、托尔斯泰等。

3.了解文学常识——(1)批判现实主义

自传体小说是从主人公自述生平经历和事迹的角度写成的一种小说。这种小说是在作者亲身经历的真人真事的基础上,运用小说的艺术手法和表达技巧,经过虚构、想象、加工而成。

它一方面不同于一般的自传和回忆录,另一方面又必须以作者或自述主人公为原型。比如,卢梭的《忏悔录》、高尔基的《童年》《在人间》《我的大学》等。

3.了解文学常识——(2)自传体小说

《大卫·科波菲尔》是英国小说家查尔斯·狄更斯创作的长篇小说,被称为他“心中最宠爱的孩子”,于1849至1850年间,分二十个部分逐月发表。

全书采用第一人称叙事,融进了作者本人的许多生活经历。小说讲述了主人公大卫从幼年至中年的生活历程,以“我”的出生为源,将朋友的真诚与阴暗、爱情的幼稚与冲动、婚姻的甜美与琐碎、家人的矛盾与和谐汇聚成一条溪流,在命运的河床上缓缓流淌,最终融入宽容壮美的大海。其间夹杂各色人物与机缘。语言诙谐风趣,展示了19世纪中叶英国的广阔画面,反映了狄更斯希望人间充满善良正义的理想。

4.了解《大卫·科波菲尔》

咄咄(duō) 污垢(gòu)

颤抖(chàn) 佣金(yònɡ)

诨名(hùn) 呜咽(yè)

放肆(sì) 纠葛(gé)

干酪(lào) 琢磨(zuó mo)

邋遢(lā tā) 慰藉(jiè)

孤苦伶仃(líng dīng)

1.明确字音

活动二:初读课文,借助工具,扫清障碍

咄咄怪事:形容不合常理、令人惊讶的怪事。

屈尊俯就:委屈对方俯下身将就你。有对方高人一等、看不起人的意思。

时来运转:本来处境不利,时机来了,命运也有转机,情境有了很大变化。

有朝一日:意思是将来有那么一天。

局促不安:形容举止拘束,心中不安。

自食其果:指做了坏事,结果害了自己;自作自受。

患难与共:意思是同心协力,共同承担危险和困难。

孑然一身:指孤孤单单一个人。

2.理解词语

本文节选的是第十一章。小说前面的情节是:大卫·科波菲尔出生前,父亲就去世了。大卫从小和母亲克莱拉、善良的女仆佩格蒂相依为命。天真无知、不知人世险恶的克莱拉被冷酷阴险的谋得斯通先生哄骗,改嫁给他。大卫遭到谋得斯通的虐待,被送进寄宿学校,他在学校里结识了斯蒂福斯、特雷德尔等人。母亲去世后,谋得斯通霸占了科波菲尔家的财产,把大卫送到谋得斯通-格林比货行当童工。

1.前情回顾

活动三:通读课文,整体感知,把握内容

2.《大卫·科波菲尔(节选)》写了哪些人物?主要人物是谁?

米考伯家及监狱

谋得斯通-格林比货行

昆宁先生(账房先生)

米克·沃克(童工)

粉白·土豆(童工)

米考伯先生(房东)

米考伯太太(房东)

克莉基特(房东家女仆)

霍普金斯船长

(米考伯的牢友)

3.把握《大卫·科波菲尔(节选)》主要写了什么内容?

“我”到货行做童工

“我”入住米考伯家

“我”搬离米考伯家

环境恶劣

生活贫苦

初识米考伯

入住米考伯家

米考伯被追债

和米考伯太太成为知己

米考伯入狱

“我”探视米考伯

“我”搬离米考伯家

以“我”的人生轨迹为主要线索,展开情节

《大卫·科波菲尔》(节选)

4.快速浏览课文,梳理情节。

“我”被米考伯先生邀请做他的房客

开端

(6-23)

“我”到谋得斯通-格林比货行当童工

序幕(1-5)

米考伯一家入住监狱

高潮

(45-51)

我有了新的住所,米考伯度过了最危急的关头

结局(52-54)

米考伯一家被催债,靠典当度日

发展(24-44)

作业

基本步骤:

1.搜集相关背景资料,形成对该时代的初步了解。

2.浏览并圈画出选文中对应的环境描写语段,分析概述其体现的社会历史风貌。

3.结合课内相关语段及其分析,和课外资料的补充,完成时代文化背景卡的撰写。

制作时代文化背景卡

《大卫·科波菲尔》时代文化背景卡

典型环境描写语段:

时代特征分析概括:

文化背景导读:

教学过程

第二课时

“在我全部的著作中,我最宠爱的是这一部。像很多偏爱的父母一样,在我内心的最深处,我有一个最宠爱的孩子。他的名字就叫《大卫·科波菲尔》。”

——狄更斯在《大卫·科波菲尔》(1850)的序言中这样写道

情境导入

1.上次课后作业分享(检查)

活动一:自主探究,研读文本,把握环境

学习活动

《大卫·科波菲尔》时代文化背景卡

典型环境描写语段:

时代特征分析概括:

文化背景导读:

典型环境描写语段:

这一段集中描写了小科波菲尔恶劣的工作环境。渡口的货行是一个资本家压榨、剥削劳动力的典型地点。为了雇佣更加廉价的劳动力,资本家大量使用童工,丝毫不考虑工作环境和童工的身体状况。像米克·沃克、粉白·土豆等这些贫穷人家的孩子早早步入社会劳作谋生,没有受教育的机会。该环境描写昭示出当时英国繁荣经济背后普遍的社会问题以及日益尖锐的社会矛盾。

体现的时代特征:

19世纪三四十年代,英国工业革命基本完成,生产力的解放带来资本主义经济的飞速发展。与此同时,财富的分配不均使得社会贫富差距悬殊——资产阶级和贵族不费气力便享有绝大多数的劳动成果,底层劳动者夜以继日地拼命工作却仍然穷困潦倒。

文化背景一窥:

2.梳理概括:课文中还写到了哪些环境(活动场景)

01小童工在货行艰辛劳作

03欠债破产者的监狱环境

02米考伯夫妇和大卫的居住环境

04失学者、孤儿伦敦街头流浪

3.思考:对货行的环境描写有什么作用

答:第二段的环境描写,交代了谋得斯通-格林比货行的位置,恶劣的环境条件,为下文故事的展开提供了特定的环境场所,也渲染了一层压抑深沉的气氛。

4.思考:米考伯夫妇和大卫的居住环境描写有什么作用

答:突出了米考伯先生一家生活的窘境。推动了故事情节的发展,为下文米考伯先生被追债与入狱做铺垫。侧面突出了米考伯夫妇二人爱慕虚荣的人物形象,升华了文章主题。

活动二:研读文章,分析人物

1.主人公大卫·科波菲尔是一个什么样的形象呢?

主人公大卫·科波菲尔是一个善良宽厚、正直勤奋的形象。他在货行做童工,自食其力,尽管拿着微薄的薪水,但是他能尽力把事情做好。在和米考伯一家的交往中,对这家人产生了深厚的感情。为米考伯的债务忧心;主动把剩下的两三先令送给米考伯夫人,并能帮助米考伯夫人去典当餐具;到监狱里去探望米考伯先生。

2.在“我”与米考伯先生的首次见面中,作者是从哪些方面刻画米考伯先生的 突出了他怎样的性格特点

答:①作者运用肖像描写,刻画了米考伯先生的衣着打扮,写出了他讲究排场、爱慕虚荣、故作文雅的性格特点;

②作者运用语言描写,写米考伯先生为大卫带路,并为他找到一条最便捷的路,说明他是一个热心善良的人;

③作者运用动作描写,写出债主来临时和离开后米考伯先生的一系列动作,说明他是一个乐观积极的乐天派;

④细节描写,写出米考伯先生是一个经济窘迫的负债者。

米考伯先生是一个热心善良、乐观积极但爱慕虚荣、讲究排场、不切实际、挥霍无度的底层负债者形象。

总之,米考伯先生是一个滑稽可笑、爱慕虚荣、迂腐、喜好挥霍、盲目乐观、不切实际、安于现状的英国下层小人物的形象。

但他贫穷却不甘落魄,处境困难却不忘真诚待人,是一个命运悲惨却又乐观开朗的“末代绅士”。

米考伯这种“债多不愁,乐知天命”成了文学中的典型。

这种性格被称为“米考伯主义”“米考伯”被收进了英语词典,意为“没有远虑,幻想走运的乐天派”。

“米考伯主义”

3.合作探究:作者对米考伯夫妇的态度是什么?

作者一方面同情他们悲惨的遭遇,另一方面又对他们的缺点加以温和的讽刺,用喜剧的方式巧妙地避免了他们的悲剧色彩。

(1) 赋予人物盲目乐观的精神

米考伯太太的每一次出场都是一部滑稽剧:将娘家的富裕天天挂在嘴边,她的“娘家人”却一直没有出现过,用典当生活用具的钱大吃大喝;米考伯先生遇到债主逼债时,甚至拿着刮胡刀要往脖子上抹,但债主一走顷刻有说有笑,信奉说法“有朝一日,时来运转”。

(2) 让现实形成强烈反差的喜剧色彩

米考伯夫妇在贫穷和债务的苦孩子备受折磨,命运悲惨又滑稽,在他因欠债而被关进监狱后,他曾告诫大卫:“一个人要是每年收入二十镑,花掉十九镑十九先令六便士,那他会过得很快活,但要是他花掉二十镑一先令,那他就惨了。”就在他刚经历过这样沉痛的忏悔后,他又马上向大卫借了一先令买酒喝,并又变得高兴起来。

概括分析米考伯太太的人物形象,

150-200字。

作业

教学过程

第三课时

情境导入

据北京大学内部资料介绍,100位哈佛大学教授推荐的最具影响力的书籍,美国大学联合推荐的书单中,《大卫·科波菲尔》赫然在列。另据英国BBC评选出的100部英国人最喜欢的文学作品,《大卫·科波菲尔》赫然在列。在我国最大的文艺社区评论豆瓣网上评分高达8分以上的作品中,《大卫·科波菲尔》赫然在列。

为什么会有这么大大影响力?

和它的思想艺术有很大关系!

小组合作交流:

《大卫·科波菲尔》的主题是什么?

学习活动

活动一:探讨小说主题

社会底层民众的苦难生活

当时英国社会底层民众的贫困、失业和悲惨命运。

社会阶层差异与不公

不同社会阶层之间的差异和不公现象,呈现了底层民众无法摆脱的生存困境。

对社会现实的揭露和反思

作者通过对社会底层民众生存困境的描写,对当时社会现实进行了深刻揭露和反思。

社会底层民众的生存困境

主人公大卫·科波菲尔的成长历程

从孤儿到著名作家的成长过程,充满了坎坷和挫折。

成长与救赎的双重性

大卫在成长过程中经历了种种磨难,但同时也得到了他人的帮助和拯救,体现了成长与救赎的双重性。

对自我价值的追求

在成长过程中经历了自我认知和自我价值的探索,通过不断努力奋斗,最终实现了自我救赎和价值追求。

成长与救赎

善良与助人为乐

小说中众多人物都表现出了善良与助人为乐的品质

人性中的光辉

小说中不少人物都展现出了人性中的光辉,即使在困境中也保持着乐观、坚强和勇敢的态度。

温情与友爱

小说中人物之间的情感纽带和友爱精神。

人性的光辉与温暖

活动二:探究小说技法

1.思考探究:《大卫·科波菲尔》以什么视角进行叙述的?这样安排有什么好处。

(1)以第一人称进行叙述。

(2)这样安排的好处有:

①小说是作者带有自传性的作品,全书采用第一人称叙事,其中融进了作者本人的许多生活经历。

②小说是以“我”的口吻,以亲身经历者的眼光去观察和叙述,使小说主观色彩更为浓厚。

③人物心理刻画更为细腻,情感也更为动人,增加了小说的真实性、亲和力和亲切感。

2.用第一人称“我”的角度去叙述事件只能限于“我”的所见所闻所感,小说是如何突破这一局限的

答:作者并不拘泥于描摹现实中实际发生的事,而是充分发挥想象力,以一个孩童的视角去揣摩、想象,丰富了小说情节,交代出必要的内容。

什么是小说的叙述视角

叙述视角,是叙述语言中对故事内容进行观察和讲述的特定角度。简单地说就是叙述者与他讲的故事间的关系。我们一般把叙述视角分为全知视角和有限视角。

【知识链接】

叙述视角

叙述人称 优点 缺点

第一人称(有限视角) 拉近与读者的距离,使小说显得真实亲切,同时便于抒发感情 局限于个人所见,造成叙述的主观性,且易局限于叙述的时态,不便于对广阔历史主题的叙述。

第二人称(有限视角) 第二人称增强文章的抒情性,便于感情交流 强制性地把读者拉进了故事中,使读者觉得有点奇怪

第三人称(全知视角) 第三人称不受时空限制,叙述自由灵活,客观直接地展现丰富多彩的生活 叙述者对作品中人物及其命运,对所有事件可完全预知和任意摆布,读者在阅读中只能被动地等待叙述者将自己还未知悉的一切讲述出来,剥夺了接受者的大部分探索、解释作品的权利。

叙述视角

小说叙述视角与叙述人称的关系及特点

小说以第一人称叙述,有什么好处

全书采用第一人称叙事,增强了故事的真实性,使叙述更有感染力。

便于揭示小说主人公的深层心理,拉近了小说主人公与读者的距离,让读者走进小说主人公的世界,产生强烈共鸣。

小说是以“我”的口吻,以亲身经历者的眼光去观察和叙述,其中融进了作者本人的许多生活经历,便于更直观地抒发作者对社会现状的批判之情,有利于作者表达对社会诸多现象的认识。

同样是第一人称,观察视角也是有变化的,有时是成人视角,比如刚才的那一段,有时又是儿童视角,尝试课文中找出作者用孩子的眼光和口吻来审视的内容。

当“我”第一次看到米考伯先生时,“我”把他光秃秃的脑袋形容成一个鸡蛋;

当“我”第一次看到自己借住的阁楼房间时,房间就在屋顶的后部,是个闷气的小阁楼,墙上全用模板刷了一种花形,就我那年轻人的想象力来看,那就像是一个像一个蓝色的松饼;

大卫把继父摩德斯通形容为一条恶狗和毒蛇;

正直的佩格迪兄妹,他们两人的脸都是红彤彤的,但在小大卫眼中却有不同,看着女仆佩格迪红苹果似的脸,小大卫会好奇小鸟为什么不去找她;

看到靠海为生的佩格迪先生的脸,小大卫觉得他和海虾螃蟹龙虾一个样,放进热水时黑不溜秋,出来时就红不愣登;

因为源于儿童视角,我们读来会觉得童趣十足,有时又因为成人视角的镜头叠加,又会悲从中来。

思考并讨论:

小说中有两个“我”,一个是成年后的大卫,一个是童年时的大卫,请从叙述视角的角度说说这样写的好处。(6分)

①两种视角都是第一人称叙述视角,使故事真实可信,易于表现主人公的心理世界;

②两种视角相重叠,让读者既了解到成年后大卫的成熟与智慧,又能够感知童年大卫的形象,使人物形象更为立体;

③从童年的“我”到成年的“我”,在发展变化中展示其心灵的成长轨迹,表现小说主题,也表现了自传体小说的特点。

1.幽默化

狄更斯用幽默的语言风格将每个人的性格特点塑造出来,例如,作者这样描写推销商米考伯家出现债务问题时人物的反应,米考伯夫人在家庭条件已经十分窘迫的条件下安慰她的丈夫,说会永远和他在一起时,尽管这个部分应该展示的是感人的情节,但是在作者营造的氛围下,米考伯夫人的话语非常幽默,不仅能戳中读者的笑点,也能使读者对当时的社会家庭生活情况产生深刻的思考。

2.试概括本文语言特点

2.个性化

《大卫·科波菲尔》这部小说中的人物基本上都是生活在社会底层的小市民,每个人因为生活环境不同而形成了不同的语言风格,狄更斯通过对每个人物个性化的语言描写突出了每个人物的性格特点。

如:米考伯先生口中的“简而言之”和“有朝一日,时来运转”。

3.口语化

主人公大卫本来就是社会底层的一个小市民,出生的家庭环境也与其他社会穷苦家庭一样,因此,他在成长过程中接触到的人也都是社会底层的人物。很多社会小人物根本没接受过教育,说话的风格都比较接地气,很多人物说出来的语言不仅没有逻辑,甚至还有语法错误以及发音不标准的问题。

如:“我的地址是,城市路,温泽里。我,简而言之,就住在那儿”。

本文通过大卫·科波菲尔的眼睛写出了十九世纪英国底层的社会生活,写出了周围的人和事对他成长的影响,表达了作者对人世间宽厚、善良、仁爱等美德的赞美,也蕴含着对当时社会的批判。

狄更斯的笔在揭开社会不堪的伤疤的同时也点亮了人性的希望灯火。他让我们在惨淡无奈的社会现实之下依然保存人性的美好。小说中人性的真善美恰如暖阳一样照耀着黑暗的大地。

小

结

米考伯夫妇在狄更斯笔下成为了文学史上性格鲜明的一类人的写照,深入人心。你的身边有没有米考伯式的人物,注意运用狄更斯式小说手法,把他(她)鲜明的性格展现出来。不少于200字。

作业