诗四首人教版

图片预览

文档简介

课件49张PPT。诗四首归园田居(三)---陶渊明渡荆门送别 ---李白游山西村 ---陆游使至塞上 ---王维学习目标

1、了解每首诗创作的时代背景,理解每首诗的思想感情

2、背诵诗歌并初步鉴赏品味诗歌的美点。

3、理解融情于景的表现手法。把握诗的景与情、事与情,感受品味诗歌的意境。

归园田居

(其三)作者

陶渊明 陶渊明少时颇有壮志,博学能文,任性不羁。当时社会动乱不安,他有志不得展。他做过小官,由于不满官场的丑恶,弃官回乡,这时他四十一岁,从此过着“躬耕自资”的隐居生活。忧愤、饥寒、劳累、疾病一起折磨着他,六十三岁去世。后称靖节先生。 陶渊明的诗文,内容多描写农村生活,表现了优美的自然风光,抒发他热爱田园生活、乐于和农民来往和不愿与统治者同流合污的高尚感情;但也包含了乐天知命、消极遁世的因素。走近作者种豆/南山/下,草盛/豆苗/稀。

晨兴/理/荒秽,带月/荷锄/归。

道狭/草木/长,夕露/沾/我衣。

衣沾/不/足惜,但使/愿/无违归 园 田 居(三)

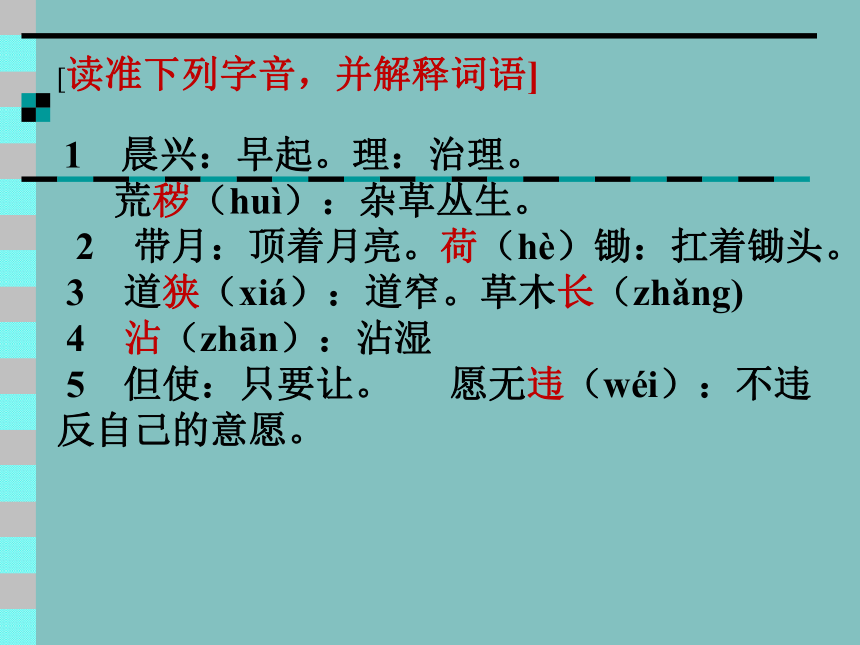

陶渊明(按节奏读): huìhèxiázh?ng [读准下列字音,并解释词语]

1 晨兴:早起。理:治理。

荒秽(huì):杂草丛生。 2 带月:顶着月亮。荷(hè)锄:扛着锄头。 3 道狭(xiá):道窄。草木长(zhǎng) 4 沾(zhān):沾湿

5 但使:只要让。 愿无违(wéi):不违反自己的意愿。 归 园 田 居(3)

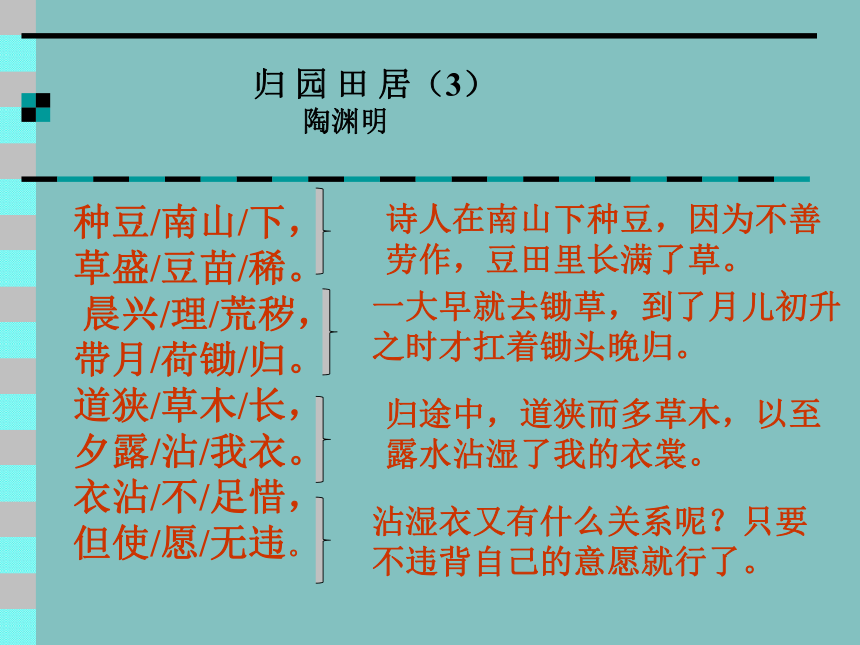

陶渊明种豆/南山/下,

草盛/豆苗/稀。

晨兴/理/荒秽,

带月/荷锄/归。

道狭/草木/长,

夕露/沾/我衣。

衣沾/不/足惜,

但使/愿/无违。诗人在南山下种豆,因为不善劳作,豆田里长满了草。一大早就去锄草,到了月儿初升

之时才扛着锄头晚归。归途中,道狭而多草木,以至

露水沾湿了我的衣裳。沾湿衣又有什么关系呢?只要

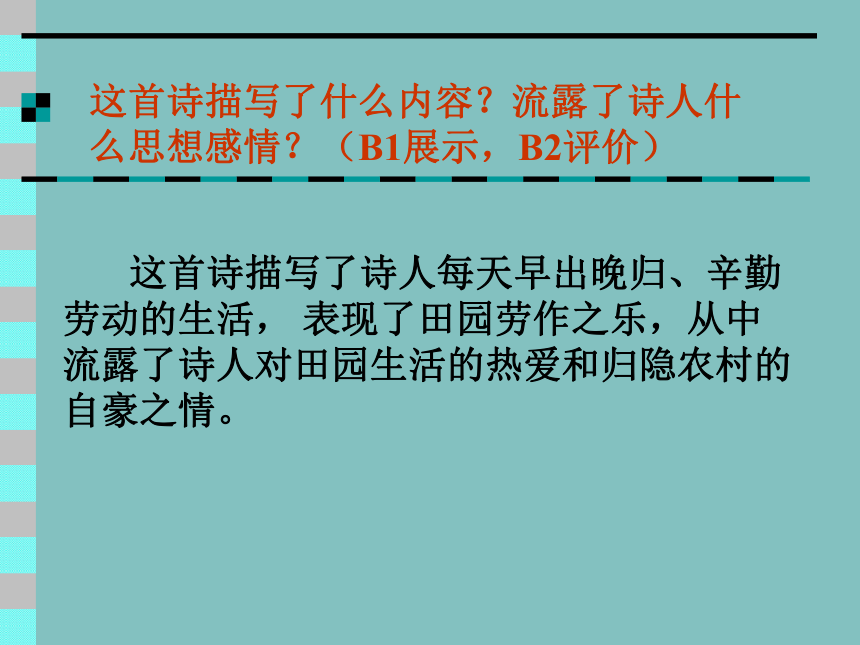

不违背自己的意愿就行了。这首诗描写了什么内容?流露了诗人什

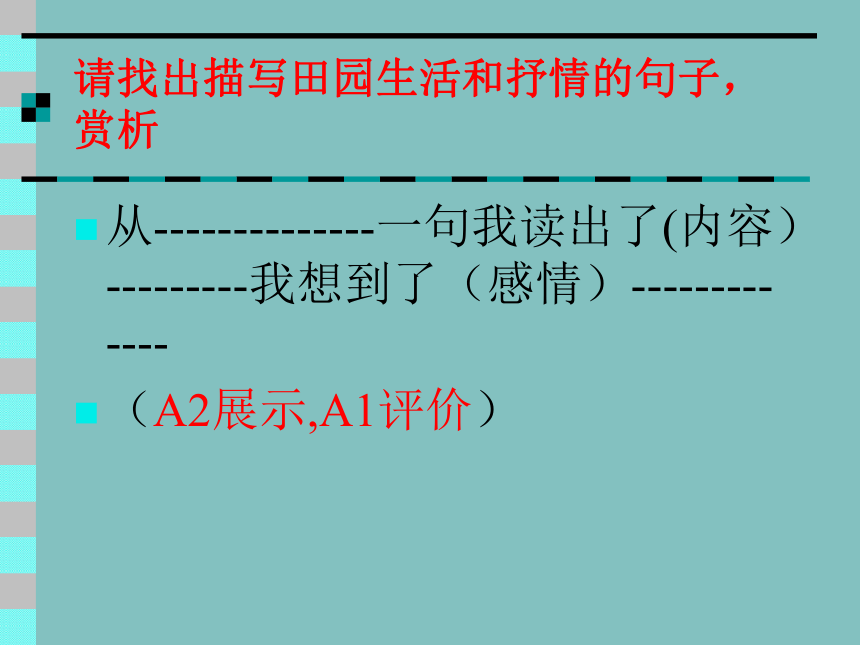

么思想感情?(B1展示,B2评价) 这首诗描写了诗人每天早出晚归、辛勤劳动的生活, 表现了田园劳作之乐,从中流露了诗人对田园生活的热爱和归隐农村的自豪之情。请找出描写田园生活和抒情的句子,赏析从--------------一句我读出了(内容)---------我想到了(感情)-------------

(A2展示,A1评价)抒情句“衣沾不足惜,但使愿无违”的“愿”具体指什么?确:这里的“愿”具体指要按照自己的

意愿生活,不想在那污浊的现实世界中失去

自我,即使做一个农夫也比在官场“为五斗米

折腰”强。描写田园生活:晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。描写诗人每天早出晚归、辛勤劳动的生活, 表现了田园劳作之乐,从中流露了诗人对田园生活的热爱和归隐农村的自豪之情。小结:内容:种豆→收获稀少,耕作辛劳感情:意愿 →辞官归隐,远离污浊语言特色:平谈自然,真挚醇美使至塞上作者 王维 王维(701—761),字摩诘,他的诗写得好,看他的诗,就像看画;他的画也画得好,欣赏他的画,就像读诗。所以称赞他的诗画是“诗中有画,画中有诗”。

使 至 塞 上

王维单车/欲/问边,属国/过/居延。

征蓬/出/汉塞,归雁/入/胡天。

大漠/孤烟/直,长河/落日/圆。

萧关/逢/候骑,都护/在/燕然。请按节奏朗读单车:形容随从不多。边:边境属国:诗人用来指自己使者身份征蓬:飘飞的蓬草烟:烽烟长河:黄河燕然:燕然山,这指边防线我轻车简从,要前往边境慰问将士一直要到远在西北边塞的居延。

山高路远,我觉得自己像飘飞的蓬草一样出了汉家边塞,又似北归的大雁一般飞入胡天的上空。

只见那苍茫无际的沙漠,没山没树

远处烽火台一缕白烟直上云霄,杳

无尽头的黄河横贯其间,天空中

挂着一轮圆圆的落日。

终于碰到了骑马的兵士,一问才

知道将官正在燕然前线呢!首联:颔联:颈联:尾联:(写使者进入边塞)

(写诗人的感受)(描写边塞奇丽风光)(写边塞见闻)思想内容 《使至塞上》这首诗,通过作者叙述出使边塞的经历和沿途风光,抒发了作者内心的激愤和抑郁。诗歌

赏析整体感知A1展示B2评价领悟诗歌的内涵美

我来赏析一句(可修辞、内容、

作者感情等方面入手)

(A2展示,B1评价)例如颔联:征蓬出汉塞,归雁入胡天。 诗人以“蓬”、“雁”自比,说自己像随风而去的蓬草一样出临“汉塞”,像振翅北飞的“归雁”一样进入“胡天”。古诗中多用飞蓬比喻漂流在外的游子,正是暗写诗人内心的激愤和抑郁。以“蓬” “雁”自比暗写内心郁愤图片

欣赏颈联:大漠孤烟直,长河落日圆。图片

欣赏颈联:大漠孤烟直,长河落日圆。抓住沙漠中的典型景物“孤烟直“落日圆”, “在一片大沙漠上看到远处烽烟直冲霄汉,大河上一轮落日,显得格外大且圆。”描写进入边塞后所看到的塞外奇特壮丽的风光,描绘出大漠雄浑的气势,且把自己孤独感伤的情绪融化于广阔的自然景象的描绘中。笔力苍劲,画面开阔,意境雄浑。诗歌

赏析“直”“圆”用得逼真传神,“孤烟”写出了景物的单调,紧接一个“直”字,却又表现了它的劲拔、坚毅之美.“圆”字写出了沙漠的苍茫无边无际,及没山没树荒凉的特点。渡荆门送别 李白(701-762),字太白,号青莲居士(欧阳修六一居士,李清照易安居士,白居易香山居士,苏轼东坡居士)。

李白的诗歌现存九百九十多首,豪迈奔放,别具一格。像著名的组诗《古风》,批判朝政弊端,感慨有志之士不能展抱负;乐府《行路难》,《梁甫吟》,《将进酒》等,是抒发怀才不遇的悲愤;《秋登宣城谢朓北楼》、《望庐山瀑布》、《梦游天姥吟留别》等诗篇,以充满想象的神奇之笔描绘祖国的壮丽山河。尽管李白有的诗歌也隐含着人生如梦、纵酒狂欢的颓丧情绪,但不满于社会和政治的黑暗,追求心身自由和解放的昂扬向上的精神是他诗篇的主旋律。 ??? 李白是中国文学史上最伟大的诗人之一,与杜甫并称“李杜”,对后代的诗歌创作产生过深远的影响 。作者

简介介绍创作情况李白青少年时期是在蜀中度过的,

把蜀地当作自己的故乡,所以他有不少诗篇反映出对蜀中生活的怀念之情。这一次从三峡出蜀,面对江汉平原,眼界大开,心旷神怡,不由得即景抒情,写下了这首广为传诵的五言律诗。 渡远/荆门/外,来从/楚国/游。

山随/平野/尽,江入/大荒/流。

月下/飞/天镜,云生/结/海楼。

仍怜/故乡/水,万里/送/行舟。渡 荆 门 送 别

李白(叙事)(描写)(抒情)(远景)(近景)大荒:广阔无际的原野。 怜:爱(解释)渡 荆 门 送 别

李白渡远/荆门/外,

来从/楚国/游。

山随/平野/尽,

江入/大荒/流。

(远景)

月下/飞/天镜,

云生/结/海楼。

(近景)

仍怜/故乡/水,

万里/送/行舟。

我从蜀地远渡出游,来到荆门这个地方。

两岸的山峦渐渐消失了,眼前是一望无际

的广阔的原野。江水冲着广阔原野奔腾而去。

夜晚明月映入水中,如同飞下的天镜,

黄昏时,云霞飘飞,如同海市蜃楼一般

变幻多姿。(写景、想象、比喻)

还是故乡的水好啊,把我的船送到万里

之外,还不忍分别。(抒情、拟人) 《渡荆门送别》:抒发了诗人对祖国大好山河的赞美和对故乡的爱恋(留恋/依依不舍)之情。 整体感知诗歌的思想内容展示一领悟诗歌的内涵美

我来赏析一句(可修辞、内容、

作者感情等方面入手)

(A2展示,B1评价)颔联:山随平野尽,江入大荒流。 绘山势,流水,原野。用游动的视角来描写景物的变化,两岸的地势由山脉过渡到平原,山峦从作者的视野中一点点地消失,江水冲下山峦向着广阔的原野奔腾而去。抒发了诗人对祖国河山的热爱赞美之情。诗歌

赏析颈联:月下飞天镜,云生结海楼。 运用想象和夸张手法,第一幅描写是水中映月图,明月映入水中,如同飞下的天镜,写夜间的风景;第二幅是天边云霞图,云霞飘飞,如同海市蜃楼一般变幻多姿。抒发诗人对祖国河山的热爱赞美之情。诗歌

赏析尾联:仍怜故乡水,万里送行舟 运用拟人手法,写来自故乡的水不远万里把诗人送到江汉平原。表现了诗人对家乡的深深依恋和热爱之情。

诗歌

赏析登岳阳楼 (其一) 作者:陈与义作者简介 陈与义(1090~1138),宋代诗人。字去非,自号简斋。洛阳(今属河南)人。

陈与义是南北宋之交的著名诗人。他的诗歌创作可以金兵入侵中原为界线,分为前后两个时期。前期诗风明快,很少用典,以《墨梅》诗受到徽宗的赏识。南迁之后,经历了和杜甫在安史之乱时颇为相似的遭遇,转学杜甫。 成为宋代学习杜甫最有成就的诗人之一。

著有《?简斋集》。登岳阳楼

陈与义

洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟。

登临吴蜀横分地,徙倚湖山欲暮时。

万里来游还望远,三年多难更凭危。

白头吊古风霜里,老木沧波无恨悲。jingxǐyǐ字词

注音登岳阳楼

陈与义

洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟。

登临吴蜀横分地,徙倚湖山欲暮时。

万里来游还望远,三年多难更凭危。

白头吊古风霜里,老木沧波无恨悲。酒店或茶馆的幌子 缓慢 瓜分 徘徊 靠着 高处 登楼 字词

注释 首联:写岳阳楼的地理位置,及举目所见。

颔联:从静态舒缓的景物描写中振起,转

而为强烈的抒情。

颈联:终于以近于直呼的方式,发出了最高亢最强烈的呐喊,道出了一个亡国之臣心中的愤懑。

尾联:顾影自怜,以无限悲凉的身世之慨收束全篇。 内容

赏析整体感知思想内容领悟诗歌的内涵美

我来赏析一句(可从修辞、内容、

作者感情等方面入手)

(A2展示,B1评价) “洞庭之东江水西” 写岳阳楼之所在。

巧妙地运用了“东”“西”两个方位词,并以湖、江系之。内容

赏析 “帘旌不动夕阳迟” 写举目所见。

“帘旌” 为近景,“夕阳”为远景,近景远景合而为一,可以想见诗人的视线由近及远的扫描,逐渐放开,融入那苍茫的暮色中。

不动的帘旌,表明湖面风平浪静;缓缓下沉的落日,提示着傍晚的安宁。内容

赏析

“登临吴蜀横分地”,也是在说登临的地理位置,却加入了厚重的历史感。

“徙倚湖山欲暮时”,也是在写黄昏时分登楼观景,却融入了些许怅惘之情。

这样的渐变,是一种烘托,一种过渡,一种物我兼融的摹状。内容

赏析 5.“白头 吊古 风霜里,老木沧波无

限悲”怎样理解尾联中加线的词语?“白头”:诗人已届不惑之年,故言。

“吊古”:不说“伤今”,含蓄蕴藉,意味深长。

“风霜”:明指自然事物,实喻社会现实,语意双关。

“老木苍波”:是包裹诗人形象的一件外衣,无限悲恨,尽在不言中。展示 一重点研读这首诗抒发了诗人怎样的情感? (展示二) 这首诗通过登楼观感,抒发了诗人辗转江湘、颠沛流离之苦,国家动荡之忧,以及老大伤悲的落寞情怀。

(悲己忧国)问题

研究

1、了解每首诗创作的时代背景,理解每首诗的思想感情

2、背诵诗歌并初步鉴赏品味诗歌的美点。

3、理解融情于景的表现手法。把握诗的景与情、事与情,感受品味诗歌的意境。

归园田居

(其三)作者

陶渊明 陶渊明少时颇有壮志,博学能文,任性不羁。当时社会动乱不安,他有志不得展。他做过小官,由于不满官场的丑恶,弃官回乡,这时他四十一岁,从此过着“躬耕自资”的隐居生活。忧愤、饥寒、劳累、疾病一起折磨着他,六十三岁去世。后称靖节先生。 陶渊明的诗文,内容多描写农村生活,表现了优美的自然风光,抒发他热爱田园生活、乐于和农民来往和不愿与统治者同流合污的高尚感情;但也包含了乐天知命、消极遁世的因素。走近作者种豆/南山/下,草盛/豆苗/稀。

晨兴/理/荒秽,带月/荷锄/归。

道狭/草木/长,夕露/沾/我衣。

衣沾/不/足惜,但使/愿/无违归 园 田 居(三)

陶渊明(按节奏读): huìhèxiázh?ng [读准下列字音,并解释词语]

1 晨兴:早起。理:治理。

荒秽(huì):杂草丛生。 2 带月:顶着月亮。荷(hè)锄:扛着锄头。 3 道狭(xiá):道窄。草木长(zhǎng) 4 沾(zhān):沾湿

5 但使:只要让。 愿无违(wéi):不违反自己的意愿。 归 园 田 居(3)

陶渊明种豆/南山/下,

草盛/豆苗/稀。

晨兴/理/荒秽,

带月/荷锄/归。

道狭/草木/长,

夕露/沾/我衣。

衣沾/不/足惜,

但使/愿/无违。诗人在南山下种豆,因为不善劳作,豆田里长满了草。一大早就去锄草,到了月儿初升

之时才扛着锄头晚归。归途中,道狭而多草木,以至

露水沾湿了我的衣裳。沾湿衣又有什么关系呢?只要

不违背自己的意愿就行了。这首诗描写了什么内容?流露了诗人什

么思想感情?(B1展示,B2评价) 这首诗描写了诗人每天早出晚归、辛勤劳动的生活, 表现了田园劳作之乐,从中流露了诗人对田园生活的热爱和归隐农村的自豪之情。请找出描写田园生活和抒情的句子,赏析从--------------一句我读出了(内容)---------我想到了(感情)-------------

(A2展示,A1评价)抒情句“衣沾不足惜,但使愿无违”的“愿”具体指什么?确:这里的“愿”具体指要按照自己的

意愿生活,不想在那污浊的现实世界中失去

自我,即使做一个农夫也比在官场“为五斗米

折腰”强。描写田园生活:晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。描写诗人每天早出晚归、辛勤劳动的生活, 表现了田园劳作之乐,从中流露了诗人对田园生活的热爱和归隐农村的自豪之情。小结:内容:种豆→收获稀少,耕作辛劳感情:意愿 →辞官归隐,远离污浊语言特色:平谈自然,真挚醇美使至塞上作者 王维 王维(701—761),字摩诘,他的诗写得好,看他的诗,就像看画;他的画也画得好,欣赏他的画,就像读诗。所以称赞他的诗画是“诗中有画,画中有诗”。

使 至 塞 上

王维单车/欲/问边,属国/过/居延。

征蓬/出/汉塞,归雁/入/胡天。

大漠/孤烟/直,长河/落日/圆。

萧关/逢/候骑,都护/在/燕然。请按节奏朗读单车:形容随从不多。边:边境属国:诗人用来指自己使者身份征蓬:飘飞的蓬草烟:烽烟长河:黄河燕然:燕然山,这指边防线我轻车简从,要前往边境慰问将士一直要到远在西北边塞的居延。

山高路远,我觉得自己像飘飞的蓬草一样出了汉家边塞,又似北归的大雁一般飞入胡天的上空。

只见那苍茫无际的沙漠,没山没树

远处烽火台一缕白烟直上云霄,杳

无尽头的黄河横贯其间,天空中

挂着一轮圆圆的落日。

终于碰到了骑马的兵士,一问才

知道将官正在燕然前线呢!首联:颔联:颈联:尾联:(写使者进入边塞)

(写诗人的感受)(描写边塞奇丽风光)(写边塞见闻)思想内容 《使至塞上》这首诗,通过作者叙述出使边塞的经历和沿途风光,抒发了作者内心的激愤和抑郁。诗歌

赏析整体感知A1展示B2评价领悟诗歌的内涵美

我来赏析一句(可修辞、内容、

作者感情等方面入手)

(A2展示,B1评价)例如颔联:征蓬出汉塞,归雁入胡天。 诗人以“蓬”、“雁”自比,说自己像随风而去的蓬草一样出临“汉塞”,像振翅北飞的“归雁”一样进入“胡天”。古诗中多用飞蓬比喻漂流在外的游子,正是暗写诗人内心的激愤和抑郁。以“蓬” “雁”自比暗写内心郁愤图片

欣赏颈联:大漠孤烟直,长河落日圆。图片

欣赏颈联:大漠孤烟直,长河落日圆。抓住沙漠中的典型景物“孤烟直“落日圆”, “在一片大沙漠上看到远处烽烟直冲霄汉,大河上一轮落日,显得格外大且圆。”描写进入边塞后所看到的塞外奇特壮丽的风光,描绘出大漠雄浑的气势,且把自己孤独感伤的情绪融化于广阔的自然景象的描绘中。笔力苍劲,画面开阔,意境雄浑。诗歌

赏析“直”“圆”用得逼真传神,“孤烟”写出了景物的单调,紧接一个“直”字,却又表现了它的劲拔、坚毅之美.“圆”字写出了沙漠的苍茫无边无际,及没山没树荒凉的特点。渡荆门送别 李白(701-762),字太白,号青莲居士(欧阳修六一居士,李清照易安居士,白居易香山居士,苏轼东坡居士)。

李白的诗歌现存九百九十多首,豪迈奔放,别具一格。像著名的组诗《古风》,批判朝政弊端,感慨有志之士不能展抱负;乐府《行路难》,《梁甫吟》,《将进酒》等,是抒发怀才不遇的悲愤;《秋登宣城谢朓北楼》、《望庐山瀑布》、《梦游天姥吟留别》等诗篇,以充满想象的神奇之笔描绘祖国的壮丽山河。尽管李白有的诗歌也隐含着人生如梦、纵酒狂欢的颓丧情绪,但不满于社会和政治的黑暗,追求心身自由和解放的昂扬向上的精神是他诗篇的主旋律。 ??? 李白是中国文学史上最伟大的诗人之一,与杜甫并称“李杜”,对后代的诗歌创作产生过深远的影响 。作者

简介介绍创作情况李白青少年时期是在蜀中度过的,

把蜀地当作自己的故乡,所以他有不少诗篇反映出对蜀中生活的怀念之情。这一次从三峡出蜀,面对江汉平原,眼界大开,心旷神怡,不由得即景抒情,写下了这首广为传诵的五言律诗。 渡远/荆门/外,来从/楚国/游。

山随/平野/尽,江入/大荒/流。

月下/飞/天镜,云生/结/海楼。

仍怜/故乡/水,万里/送/行舟。渡 荆 门 送 别

李白(叙事)(描写)(抒情)(远景)(近景)大荒:广阔无际的原野。 怜:爱(解释)渡 荆 门 送 别

李白渡远/荆门/外,

来从/楚国/游。

山随/平野/尽,

江入/大荒/流。

(远景)

月下/飞/天镜,

云生/结/海楼。

(近景)

仍怜/故乡/水,

万里/送/行舟。

我从蜀地远渡出游,来到荆门这个地方。

两岸的山峦渐渐消失了,眼前是一望无际

的广阔的原野。江水冲着广阔原野奔腾而去。

夜晚明月映入水中,如同飞下的天镜,

黄昏时,云霞飘飞,如同海市蜃楼一般

变幻多姿。(写景、想象、比喻)

还是故乡的水好啊,把我的船送到万里

之外,还不忍分别。(抒情、拟人) 《渡荆门送别》:抒发了诗人对祖国大好山河的赞美和对故乡的爱恋(留恋/依依不舍)之情。 整体感知诗歌的思想内容展示一领悟诗歌的内涵美

我来赏析一句(可修辞、内容、

作者感情等方面入手)

(A2展示,B1评价)颔联:山随平野尽,江入大荒流。 绘山势,流水,原野。用游动的视角来描写景物的变化,两岸的地势由山脉过渡到平原,山峦从作者的视野中一点点地消失,江水冲下山峦向着广阔的原野奔腾而去。抒发了诗人对祖国河山的热爱赞美之情。诗歌

赏析颈联:月下飞天镜,云生结海楼。 运用想象和夸张手法,第一幅描写是水中映月图,明月映入水中,如同飞下的天镜,写夜间的风景;第二幅是天边云霞图,云霞飘飞,如同海市蜃楼一般变幻多姿。抒发诗人对祖国河山的热爱赞美之情。诗歌

赏析尾联:仍怜故乡水,万里送行舟 运用拟人手法,写来自故乡的水不远万里把诗人送到江汉平原。表现了诗人对家乡的深深依恋和热爱之情。

诗歌

赏析登岳阳楼 (其一) 作者:陈与义作者简介 陈与义(1090~1138),宋代诗人。字去非,自号简斋。洛阳(今属河南)人。

陈与义是南北宋之交的著名诗人。他的诗歌创作可以金兵入侵中原为界线,分为前后两个时期。前期诗风明快,很少用典,以《墨梅》诗受到徽宗的赏识。南迁之后,经历了和杜甫在安史之乱时颇为相似的遭遇,转学杜甫。 成为宋代学习杜甫最有成就的诗人之一。

著有《?简斋集》。登岳阳楼

陈与义

洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟。

登临吴蜀横分地,徙倚湖山欲暮时。

万里来游还望远,三年多难更凭危。

白头吊古风霜里,老木沧波无恨悲。jingxǐyǐ字词

注音登岳阳楼

陈与义

洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟。

登临吴蜀横分地,徙倚湖山欲暮时。

万里来游还望远,三年多难更凭危。

白头吊古风霜里,老木沧波无恨悲。酒店或茶馆的幌子 缓慢 瓜分 徘徊 靠着 高处 登楼 字词

注释 首联:写岳阳楼的地理位置,及举目所见。

颔联:从静态舒缓的景物描写中振起,转

而为强烈的抒情。

颈联:终于以近于直呼的方式,发出了最高亢最强烈的呐喊,道出了一个亡国之臣心中的愤懑。

尾联:顾影自怜,以无限悲凉的身世之慨收束全篇。 内容

赏析整体感知思想内容领悟诗歌的内涵美

我来赏析一句(可从修辞、内容、

作者感情等方面入手)

(A2展示,B1评价) “洞庭之东江水西” 写岳阳楼之所在。

巧妙地运用了“东”“西”两个方位词,并以湖、江系之。内容

赏析 “帘旌不动夕阳迟” 写举目所见。

“帘旌” 为近景,“夕阳”为远景,近景远景合而为一,可以想见诗人的视线由近及远的扫描,逐渐放开,融入那苍茫的暮色中。

不动的帘旌,表明湖面风平浪静;缓缓下沉的落日,提示着傍晚的安宁。内容

赏析

“登临吴蜀横分地”,也是在说登临的地理位置,却加入了厚重的历史感。

“徙倚湖山欲暮时”,也是在写黄昏时分登楼观景,却融入了些许怅惘之情。

这样的渐变,是一种烘托,一种过渡,一种物我兼融的摹状。内容

赏析 5.“白头 吊古 风霜里,老木沧波无

限悲”怎样理解尾联中加线的词语?“白头”:诗人已届不惑之年,故言。

“吊古”:不说“伤今”,含蓄蕴藉,意味深长。

“风霜”:明指自然事物,实喻社会现实,语意双关。

“老木苍波”:是包裹诗人形象的一件外衣,无限悲恨,尽在不言中。展示 一重点研读这首诗抒发了诗人怎样的情感? (展示二) 这首诗通过登楼观感,抒发了诗人辗转江湘、颠沛流离之苦,国家动荡之忧,以及老大伤悲的落寞情怀。

(悲己忧国)问题

研究

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》