第12课 新文化运动 课件

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

第12课 新文化运动

第四单元 新民主主义革命的开始

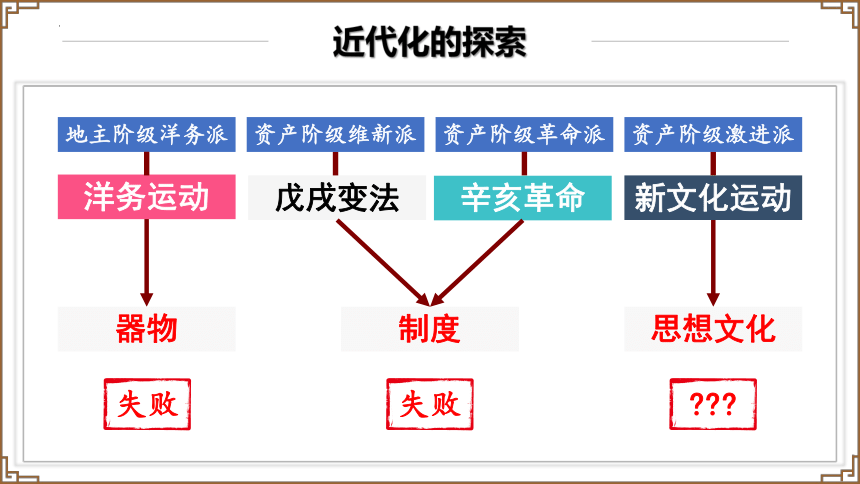

近代化的探索

洋务运动

戊戌变法

辛亥革命

新文化运动

器物

制度

思想文化

地主阶级洋务派

资产阶级维新派

资产阶级革命派

资产阶级激进派

失败

失败

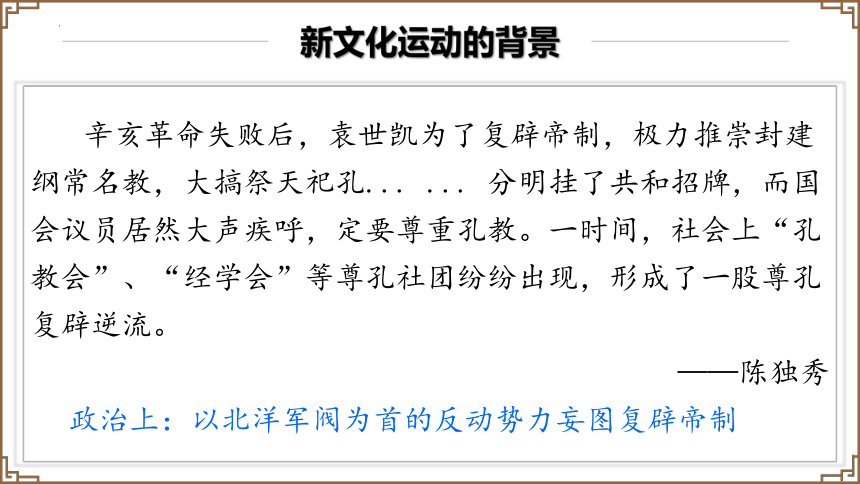

辛亥革命失败后,袁世凯为了复辟帝制,极力推崇封建纲常名教,大搞祭天祀孔... ... 分明挂了共和招牌,而国会议员居然大声疾呼,定要尊重孔教。一时间,社会上“孔教会”、“经学会”等尊孔社团纷纷出现,形成了一股尊孔复辟逆流。

——陈独秀

政治上:以北洋军阀为首的反动势力妄图复辟帝制

新文化运动的背景

新文化运动的背景

袁世凯祭天

袁世凯坐龙椅

新文化运动的背景

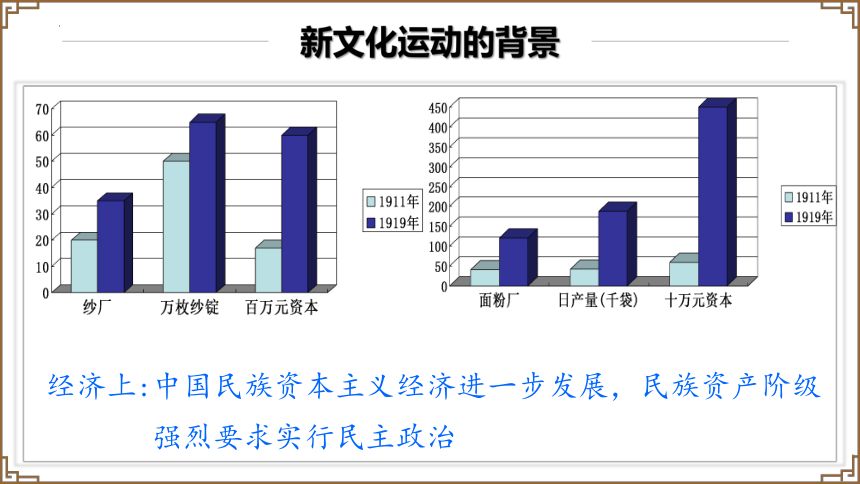

经济上:中国民族资本主义经济进一步发展,民族资产阶级

强烈要求实行民主政治

“吾国之维新也,共和也,帝制也,而国民若观对岸之火,熟视而无所用心,国人思想倘未有根本之觉悟,直无非难执政之理由。”……必须改变人的思想。 ——陈独秀

思想上:先进知识分子认识到,从根本上改造国民的思想

新文化运动的背景

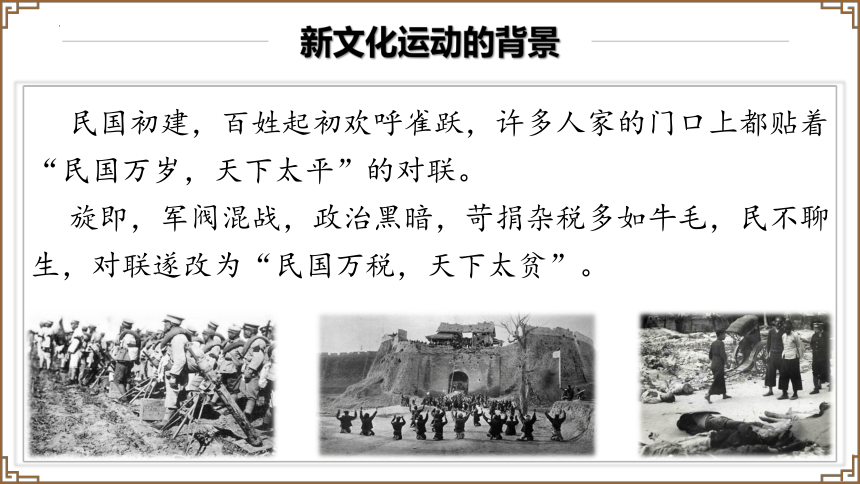

民国初建,百姓起初欢呼雀跃,许多人家的门口上都贴着“民国万岁,天下太平”的对联。

旋即,军阀混战,政治黑暗,苛捐杂税多如牛毛,民不聊生,对联遂改为“民国万税,天下太贫”。

新文化运动的背景

一、新文化运动的兴起

《新青年》和北京大学

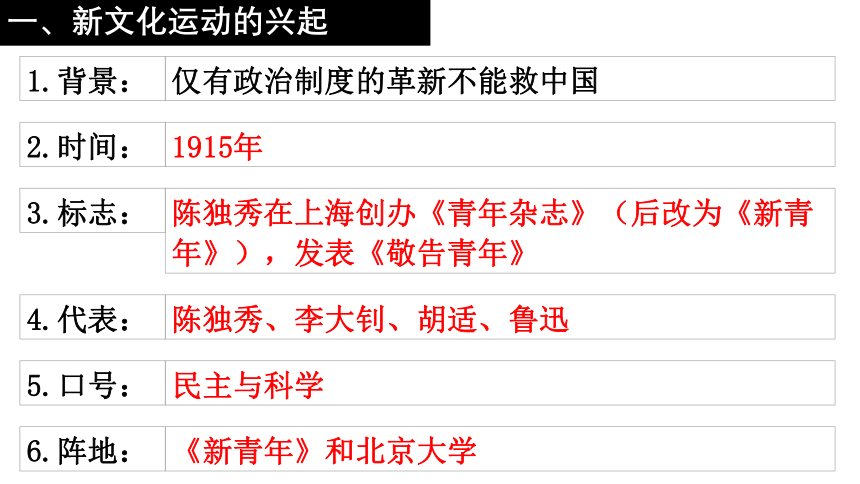

1.背景:

仅有政治制度的革新不能救中国

2.时间:

1915年

3.标志:

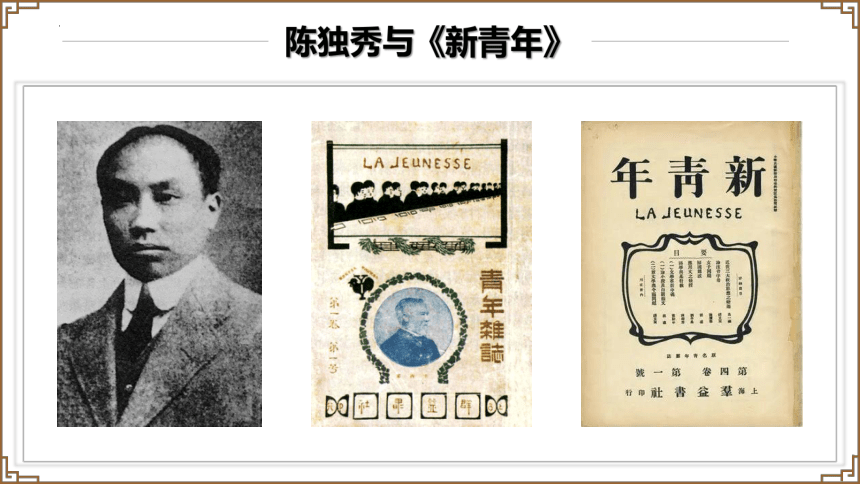

陈独秀在上海创办《青年杂志》(后改为《新青年》),发表《敬告青年》

4.代表:

陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅

5.口号:

民主与科学

6.阵地:

陈独秀与《新青年》

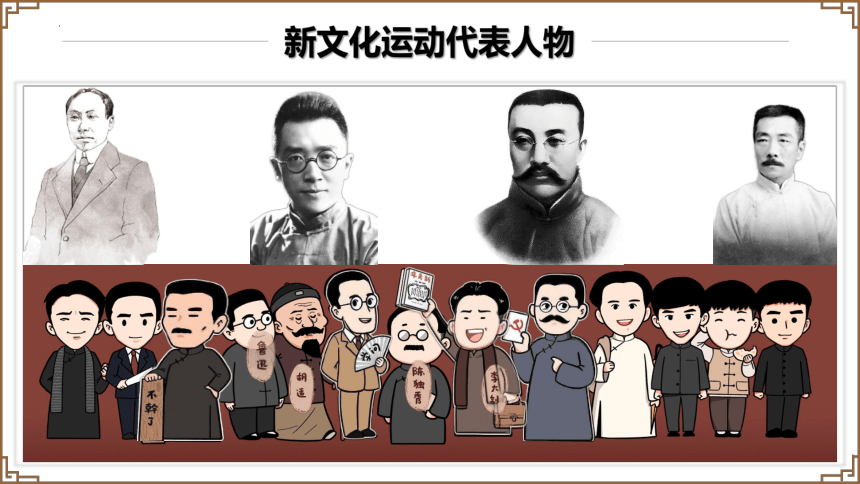

新文化运动代表人物

胡适

李大钊

鲁迅

蔡元培

新文化运动代表人物

新文化运动代表人物

代表人物 陈独秀 早年留学日本 1917年任北京大学文科学长

胡适 1910年赴美留学 1917年任北京大学教授

李大钊 1913年赴日本留学 1918年任北京大学图书馆主任后兼任教授

鲁迅 1902年留学日本 1920年任北京大学教授

北京大学校徽,造型是中国传统的瓦当形象,“北大”两个篆字上下排列。1917年,时任北京大学校长蔡元培出面请鲁迅设计北京大学校徽。

校徽"北"字构成背对背的两个侧立的人像,而"大"字构成了一个正面站立的人像。校徽突出的理念在于,

要"以人为本",校徽的象征意义在于,北大当

肩负开启民智的重大使命,以大气、简洁的

形式诠释着北京大学的过去、现在与将来。

鲁迅与北大校徽

蔡元培,浙江绍兴人,中国近代著名民主革命家和教育家。蔡元培在1916年出任北京大学校长之后,着力营造“兼容并包”和“思想自由”的学术研究氛围,聘请了一大批具有新思想的学者到北京大学任教,使得北京大学不仅成为人才鼎盛、学术兴旺的全国最高学府,也成为中国新文化运动的大本营。

蔡元培

《宽容》,现名《北大钟声》,是一幅描绘新文化运动时期知识分子群体的油画作品。

画中人物以北大校长蔡元培为中心,围绕他的既有接受西方新思想,西装革履的陈独秀,也有横眉冷对千夫指的鲁迅,还有穿长袍拖长辫却精通六国语言的辜鸿铭,他们齐聚北大,北大一时间成为大师云集的场所,“新潮”与“故国”对垒,白话与文言相争,流派纷呈,百家争鸣,故名“北大钟声”。

《北大钟声》

北大的讲坛上,有从海外归来的、西装革履的大力宣传新思想的进步人士;也有拖着长辫子、身穿马褂的满口之乎者也的封建遗老,他们相互抨击对方的思想观点,出现了激烈的思想冲突。

《北大钟声》

二、新文化运动的内容与意义

②掀起一股思想解放潮流

1.内容:

①抨击旧道德和旧文化;

②提倡民主与科学;

③文学革命

③为五四运动起了思想宣传和铺垫作用

2.意义:

3.评价:

①对中国传统文化的看法带有一定的片面性;

①动摇了封建道德礼教的统治地位

②使中国人民接受了一次民主与科学的洗礼

旧道德:主要指以三纲五常为中心的孔子之道儒家伦理学说。

三纲:君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲。

君为臣纲:君要臣死,臣不得不死

父为子纲:子女一切得听从长辈安排

夫为妇纲:嫁鸡随鸡

五常:指仁、义、礼、智、信

旧道德

“我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着‘仁义道德’几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是‘吃人’!”

——节选自鲁迅《狂人日记》

鲁迅《狂人日记》

“喂!一手交钱,一手交货!”一个浑身黑色的人,站在老栓面前,眼光正像两把刀,刺得老栓缩小了一半。那人一只大手,向他摊着;一只手却撮着一个鲜红的馒头,那红的还是一点一点的往下滴。

……

“包好,包好!这样的趁热吃下。这样的人血馒头,什么痨病都包好!”

——鲁迅《药》

鲁迅《药》

一个14岁的望门寡,被她父亲关在屋里强迫自杀,惨状触目惊心。父亲让女儿饿死。饿到第四天,女孩哭着喊饿,她的父亲循循善诱地说:

“阿毛,你怎么这样的糊涂?我自从得了吴家那孩子的死讯,就拿定主意叫你殉节。又叫你娘苦口劝你走这条路,成你一生名节,做个百世流芳的贞烈女子。又帮你打算叫你绝粒。我为什么这样办呢?因为上吊服毒跳井那些办法,都非自己动手不可,你是个14岁的孩子, 如何能够办到的?

《一个贞烈的女孩子》

我因为这件事情,很费了踌躇,后来还是你大舅来,替我想出这个法子,叫你坐在屋子里从从容容地绝粒而死。这样殉节,要算天底下第一种有体面的事,祖宗的面子,都添许多的光彩,你老子、娘沾你的光,更不用说了。你要明白,这样的做法,不是逼迫你,实在是成全你,你不懂得我成全你的意思,反要怨我,真真是不懂事极了!”

饿到第六天,她的母亲不忍心了,劝她父亲干脆送点毒药进去,早早“成全”算了。她父亲却说:

《一个贞烈的女孩子》

“你要晓得我们县里的乡风。凡是绝粒殉节的,都是要先报官。因为绝粒是一项难能而又顶可贵的事,到了临死的时候,县官还要亲自去上香敬酒,行三揖的礼节,表示他敬重烈女的意思,好教一般妇女都拿来做榜样。有这个成例在先,我们也不能不从俗。阿毛绝粒的第二天,我已托大勇爷禀报县官了。

《一个贞烈的女孩子》

现在又叫她服毒,那服过毒的人,临死的时候,脸上要变青黑色,有的还要七窍流血。县官将来一定是要来上香 的,他是常常验尸的人,如何能瞒过他的眼?这岂不是有心欺骗父母官吗?我如何担得起?”

阿毛在第七天饿死了。县官送来一块匾,上题四个大字——“贞烈可风”。

《一个贞烈的女孩子》

从前有个秀才到村里闲逛,看到一则征婚启事,上面写着:“乌黑头发无麻子脚不大周正”,秀才觉得这姑娘很不错,就把她娶回家了,回家一看,秀才差点就晕过去了。你们知道为什么吗?

乌黑头发,无麻子,脚不大,周正

乌黑,头发无,麻子,脚不大周正

秀才征婚

民主与科学

民主

科学

(德先生)

专制

迷信

×

×

democracy

(赛先生)

science

一曰,须言之有物。二曰,不摹仿古人。三曰,须讲求文法。四曰,不作无病之呻吟。五曰,务去烂调套语。六曰,不用典。七曰,不讲对仗。八曰,不避俗字俗语。

——胡适 《文学改良刍议》

我们要推到陈腐、雕琢、艰涩的旧文学,建设新鲜、平易、通俗的新文学

——陈独秀《文学革命论》

文学革命

李欣淑幼年时,父亲为其订了亲,未婚夫不幸去世,父母准备叫她守“望门寡”。李欣淑在女校念过书,不满这种包办婚姻,因而反抗出走,到北京工读。她说:“我于今决计尊重我个人的人格,积极的和环境奋斗,向光明的人生大路前进。”

——1919年末长沙《大公报》

思想解放

如果说,百年前“新青年”的使命是“颠覆”,颠覆旧思想、打破旧文化。那么,百年后“新青年”的任务就是“建设”,重建文化自信,维护文化健康。

——习近平寄语

习近平寄语

新文化运动

课堂小结

抨击旧道德和旧文化,提倡民主与科学

对中国传统文化的看法带有一定的片面性

《新青年》和北京大学

陈独秀、胡适、鲁迅、李大钊

1915年,陈独秀创办《青年杂志》

背景

标志

代表

阵地

内容

意义

仅有政治制度的革新不能救中国

是一次伟大的思想解放运动

课堂练习

1. 1915年,陈独秀在《敬告青年》一文中倡导“自主、进步、务实、开放、富于进取和科学精神”。这前文章发表在( )

A.洋务运动期间 B. 戊戌变法期间

C.新文化运动期间 D.甲午中日战争期间

2. 历史往往赋予各个时代不同的主题。新文化运动时期的主题是( )

A.自强、求富 B.民主、科学

C.独立、自主 D.和平、发展

C

B

课堂练习

3. 王老师布置了一项研究新文化运动的作业,小明应该参考哪一份旧报刊( )

A.《时务报》 B.《民报》

C.《新青年》 D.《国闻报》

4. 新文化运动的主要阵地是( )

①《新青年》 ②《万国公报》

③《民报》 ④北京大学

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

C

D

课堂练习

5. 从洋务运动到戊戌变法,从辛亥革命到新文化运动,近代以来,先进的中国人为救亡图存进行了不懈探索。这些探索的共同作用是( )

A.推翻了清王朝的统治

B.改变了中国的社会性质

C.实现了国家的富强

D.推动了中国的近代化发展

D

谢

谢

观

看

第12课 新文化运动

第四单元 新民主主义革命的开始

近代化的探索

洋务运动

戊戌变法

辛亥革命

新文化运动

器物

制度

思想文化

地主阶级洋务派

资产阶级维新派

资产阶级革命派

资产阶级激进派

失败

失败

辛亥革命失败后,袁世凯为了复辟帝制,极力推崇封建纲常名教,大搞祭天祀孔... ... 分明挂了共和招牌,而国会议员居然大声疾呼,定要尊重孔教。一时间,社会上“孔教会”、“经学会”等尊孔社团纷纷出现,形成了一股尊孔复辟逆流。

——陈独秀

政治上:以北洋军阀为首的反动势力妄图复辟帝制

新文化运动的背景

新文化运动的背景

袁世凯祭天

袁世凯坐龙椅

新文化运动的背景

经济上:中国民族资本主义经济进一步发展,民族资产阶级

强烈要求实行民主政治

“吾国之维新也,共和也,帝制也,而国民若观对岸之火,熟视而无所用心,国人思想倘未有根本之觉悟,直无非难执政之理由。”……必须改变人的思想。 ——陈独秀

思想上:先进知识分子认识到,从根本上改造国民的思想

新文化运动的背景

民国初建,百姓起初欢呼雀跃,许多人家的门口上都贴着“民国万岁,天下太平”的对联。

旋即,军阀混战,政治黑暗,苛捐杂税多如牛毛,民不聊生,对联遂改为“民国万税,天下太贫”。

新文化运动的背景

一、新文化运动的兴起

《新青年》和北京大学

1.背景:

仅有政治制度的革新不能救中国

2.时间:

1915年

3.标志:

陈独秀在上海创办《青年杂志》(后改为《新青年》),发表《敬告青年》

4.代表:

陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅

5.口号:

民主与科学

6.阵地:

陈独秀与《新青年》

新文化运动代表人物

胡适

李大钊

鲁迅

蔡元培

新文化运动代表人物

新文化运动代表人物

代表人物 陈独秀 早年留学日本 1917年任北京大学文科学长

胡适 1910年赴美留学 1917年任北京大学教授

李大钊 1913年赴日本留学 1918年任北京大学图书馆主任后兼任教授

鲁迅 1902年留学日本 1920年任北京大学教授

北京大学校徽,造型是中国传统的瓦当形象,“北大”两个篆字上下排列。1917年,时任北京大学校长蔡元培出面请鲁迅设计北京大学校徽。

校徽"北"字构成背对背的两个侧立的人像,而"大"字构成了一个正面站立的人像。校徽突出的理念在于,

要"以人为本",校徽的象征意义在于,北大当

肩负开启民智的重大使命,以大气、简洁的

形式诠释着北京大学的过去、现在与将来。

鲁迅与北大校徽

蔡元培,浙江绍兴人,中国近代著名民主革命家和教育家。蔡元培在1916年出任北京大学校长之后,着力营造“兼容并包”和“思想自由”的学术研究氛围,聘请了一大批具有新思想的学者到北京大学任教,使得北京大学不仅成为人才鼎盛、学术兴旺的全国最高学府,也成为中国新文化运动的大本营。

蔡元培

《宽容》,现名《北大钟声》,是一幅描绘新文化运动时期知识分子群体的油画作品。

画中人物以北大校长蔡元培为中心,围绕他的既有接受西方新思想,西装革履的陈独秀,也有横眉冷对千夫指的鲁迅,还有穿长袍拖长辫却精通六国语言的辜鸿铭,他们齐聚北大,北大一时间成为大师云集的场所,“新潮”与“故国”对垒,白话与文言相争,流派纷呈,百家争鸣,故名“北大钟声”。

《北大钟声》

北大的讲坛上,有从海外归来的、西装革履的大力宣传新思想的进步人士;也有拖着长辫子、身穿马褂的满口之乎者也的封建遗老,他们相互抨击对方的思想观点,出现了激烈的思想冲突。

《北大钟声》

二、新文化运动的内容与意义

②掀起一股思想解放潮流

1.内容:

①抨击旧道德和旧文化;

②提倡民主与科学;

③文学革命

③为五四运动起了思想宣传和铺垫作用

2.意义:

3.评价:

①对中国传统文化的看法带有一定的片面性;

①动摇了封建道德礼教的统治地位

②使中国人民接受了一次民主与科学的洗礼

旧道德:主要指以三纲五常为中心的孔子之道儒家伦理学说。

三纲:君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲。

君为臣纲:君要臣死,臣不得不死

父为子纲:子女一切得听从长辈安排

夫为妇纲:嫁鸡随鸡

五常:指仁、义、礼、智、信

旧道德

“我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着‘仁义道德’几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是‘吃人’!”

——节选自鲁迅《狂人日记》

鲁迅《狂人日记》

“喂!一手交钱,一手交货!”一个浑身黑色的人,站在老栓面前,眼光正像两把刀,刺得老栓缩小了一半。那人一只大手,向他摊着;一只手却撮着一个鲜红的馒头,那红的还是一点一点的往下滴。

……

“包好,包好!这样的趁热吃下。这样的人血馒头,什么痨病都包好!”

——鲁迅《药》

鲁迅《药》

一个14岁的望门寡,被她父亲关在屋里强迫自杀,惨状触目惊心。父亲让女儿饿死。饿到第四天,女孩哭着喊饿,她的父亲循循善诱地说:

“阿毛,你怎么这样的糊涂?我自从得了吴家那孩子的死讯,就拿定主意叫你殉节。又叫你娘苦口劝你走这条路,成你一生名节,做个百世流芳的贞烈女子。又帮你打算叫你绝粒。我为什么这样办呢?因为上吊服毒跳井那些办法,都非自己动手不可,你是个14岁的孩子, 如何能够办到的?

《一个贞烈的女孩子》

我因为这件事情,很费了踌躇,后来还是你大舅来,替我想出这个法子,叫你坐在屋子里从从容容地绝粒而死。这样殉节,要算天底下第一种有体面的事,祖宗的面子,都添许多的光彩,你老子、娘沾你的光,更不用说了。你要明白,这样的做法,不是逼迫你,实在是成全你,你不懂得我成全你的意思,反要怨我,真真是不懂事极了!”

饿到第六天,她的母亲不忍心了,劝她父亲干脆送点毒药进去,早早“成全”算了。她父亲却说:

《一个贞烈的女孩子》

“你要晓得我们县里的乡风。凡是绝粒殉节的,都是要先报官。因为绝粒是一项难能而又顶可贵的事,到了临死的时候,县官还要亲自去上香敬酒,行三揖的礼节,表示他敬重烈女的意思,好教一般妇女都拿来做榜样。有这个成例在先,我们也不能不从俗。阿毛绝粒的第二天,我已托大勇爷禀报县官了。

《一个贞烈的女孩子》

现在又叫她服毒,那服过毒的人,临死的时候,脸上要变青黑色,有的还要七窍流血。县官将来一定是要来上香 的,他是常常验尸的人,如何能瞒过他的眼?这岂不是有心欺骗父母官吗?我如何担得起?”

阿毛在第七天饿死了。县官送来一块匾,上题四个大字——“贞烈可风”。

《一个贞烈的女孩子》

从前有个秀才到村里闲逛,看到一则征婚启事,上面写着:“乌黑头发无麻子脚不大周正”,秀才觉得这姑娘很不错,就把她娶回家了,回家一看,秀才差点就晕过去了。你们知道为什么吗?

乌黑头发,无麻子,脚不大,周正

乌黑,头发无,麻子,脚不大周正

秀才征婚

民主与科学

民主

科学

(德先生)

专制

迷信

×

×

democracy

(赛先生)

science

一曰,须言之有物。二曰,不摹仿古人。三曰,须讲求文法。四曰,不作无病之呻吟。五曰,务去烂调套语。六曰,不用典。七曰,不讲对仗。八曰,不避俗字俗语。

——胡适 《文学改良刍议》

我们要推到陈腐、雕琢、艰涩的旧文学,建设新鲜、平易、通俗的新文学

——陈独秀《文学革命论》

文学革命

李欣淑幼年时,父亲为其订了亲,未婚夫不幸去世,父母准备叫她守“望门寡”。李欣淑在女校念过书,不满这种包办婚姻,因而反抗出走,到北京工读。她说:“我于今决计尊重我个人的人格,积极的和环境奋斗,向光明的人生大路前进。”

——1919年末长沙《大公报》

思想解放

如果说,百年前“新青年”的使命是“颠覆”,颠覆旧思想、打破旧文化。那么,百年后“新青年”的任务就是“建设”,重建文化自信,维护文化健康。

——习近平寄语

习近平寄语

新文化运动

课堂小结

抨击旧道德和旧文化,提倡民主与科学

对中国传统文化的看法带有一定的片面性

《新青年》和北京大学

陈独秀、胡适、鲁迅、李大钊

1915年,陈独秀创办《青年杂志》

背景

标志

代表

阵地

内容

意义

仅有政治制度的革新不能救中国

是一次伟大的思想解放运动

课堂练习

1. 1915年,陈独秀在《敬告青年》一文中倡导“自主、进步、务实、开放、富于进取和科学精神”。这前文章发表在( )

A.洋务运动期间 B. 戊戌变法期间

C.新文化运动期间 D.甲午中日战争期间

2. 历史往往赋予各个时代不同的主题。新文化运动时期的主题是( )

A.自强、求富 B.民主、科学

C.独立、自主 D.和平、发展

C

B

课堂练习

3. 王老师布置了一项研究新文化运动的作业,小明应该参考哪一份旧报刊( )

A.《时务报》 B.《民报》

C.《新青年》 D.《国闻报》

4. 新文化运动的主要阵地是( )

①《新青年》 ②《万国公报》

③《民报》 ④北京大学

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

C

D

课堂练习

5. 从洋务运动到戊戌变法,从辛亥革命到新文化运动,近代以来,先进的中国人为救亡图存进行了不懈探索。这些探索的共同作用是( )

A.推翻了清王朝的统治

B.改变了中国的社会性质

C.实现了国家的富强

D.推动了中国的近代化发展

D

谢

谢

观

看

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹