高中地理必修3湘教版14-15学年 期末模拟预测试题2(解析版)

文档属性

| 名称 | 高中地理必修3湘教版14-15学年 期末模拟预测试题2(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 300.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2015-01-23 19:46:33 | ||

图片预览

文档简介

2014-2015学年期末模拟预测地理试题(二)

时间:45分钟 满分50分

一、单项选择题(每小题2分,共28分)

(2013·四川文综)下表是我国不同时期的城市用地年均增长率与城市人口年均增长率统计表。据表回答1~2题。

时期(年)

1985~1990

1990~2000

2000~2011

城市用地年均增长率(%)

6.49

5.72

6.22

城市人口年均增长率(%)

3.77

4.28

3.79

1.1985~2011年我国城市人口人均城市用地总体变化趋势为( )

A.先增后减 B.先减后增

C.不断增加 D.逐渐减少

解析:由表格可知,城市人口和城市用地年均增长率均为正值,说明城市人口和城市用地都在不断增长,但城市人口年均增长率低于城市用地年均增长率,故选C。

答案:C

2.据上表并结合相关知识可以判断1985 年以来我国( )

A.城市新增用地以商业用地为主

B.乡村人口数量持续增长

C.城市人口增长以自然增长为主

D.农业用地面积有所减少

解析:城市用地年均增长率为正值,可知城市用地在不断增加,大量的农业用地转变为城市用地,故D项正确;城市新增用地主要用于住宅用地和工业用地,A项错误;我国正处于快速城市化的进程中,且我国人口增长模式已转变为现代型,城市人口增长应以机械增长为主,C项错误;B项判断依据不足。

答案:D

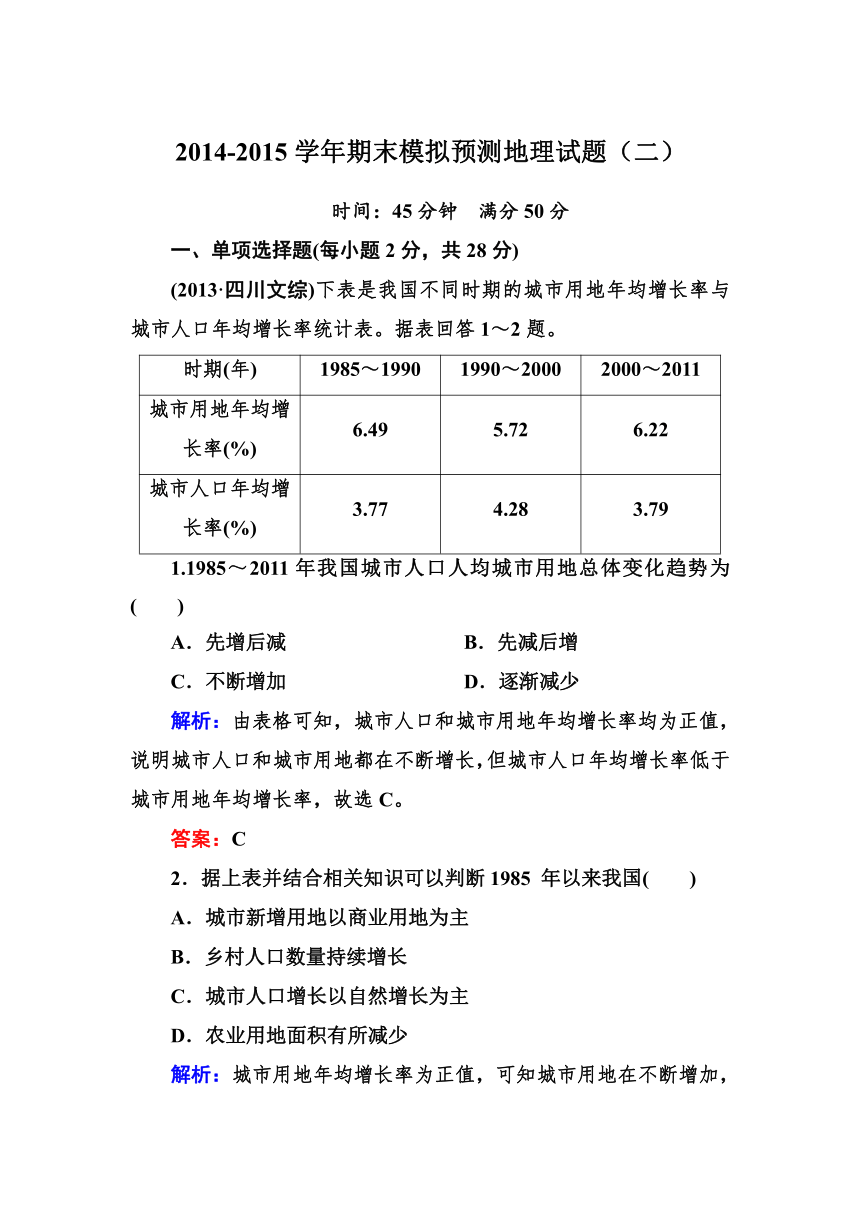

(2013·海南地理)地处干旱区的宁夏银川市,其周边地区曾广布湖泊,明清时有“七十二连湖”的说法。20世纪80年代银川周边的湖泊所剩无几。1999年,银川市实施恢复湿地的计划。下图示意银川周边目前的湖泊分布。据此回答3~4题。

3.20世纪80年代银川周边湖泊所剩无几的主要原因是( )

A.泥沙淤积 B.气候变暖

C.排水造田 D.黄河来水量减少

解析:本题考查人类活动对地理环境的影响。20世纪80年代与明清时代相比气候变化不足以导致银川周边湖泊所剩无几,银川平原是我国重要的灌溉农业区,湖泊变少的主要原因是人类的排水造田。

答案:C

4.疏浚、恢复湖泊湿地,对银川市环境的直接影响是( )

①增强城市排污能力 ②增加城市空气湿度 ③美化城市环境 ④增大城市气温年较差

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

解析:本题考查湿地的生态功能。湿地具有多种生态功能,被称为“地球之肾”。湿地是水源地,是蓄水池,能够提供水源;湿地能够降解水中污染物;湿地是很多珍稀动物的栖息地,能够保护生物的多样性。湿地对城市的直接影响是增加空气的湿度和美化环境。

答案:B

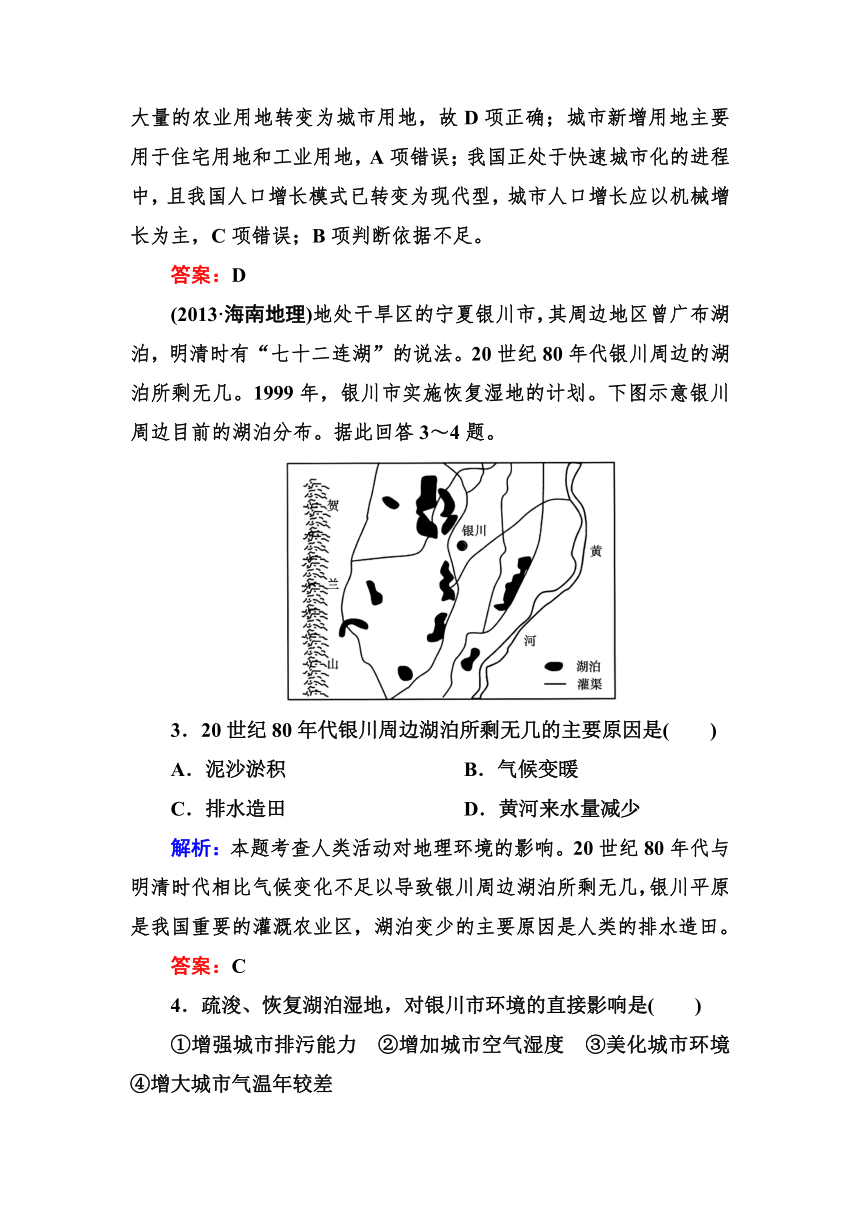

下图示意我国及东部、中部、西部三大地带能源自给率的变化情况,完成5~6题。

5.图中四条曲线代表西部地带的是( )

A.Ⅰ B.Ⅱ C.Ⅲ D.Ⅳ

6.下列地区可以大量调出能源输往Ⅳ地带的是( )

①东北地区 ②西北地区 ③青藏地区 ④西南地区

A.①② B.①④ C.②③ D.②④

解析: 掌握我国整体及三个经济地带的能源分布和消费情况是做好此题的关键。由于历史的原因,我国西部地区开发较少,经济规模小,但随着国家西部开发政策的实施,西部的资源得到了迅速的开发,尤其是能源资源,西气东输和西电东送都是以西部的能源开发为基础的,因此,图中凡是能源的自给率下降的都不是西部,即Ⅲ线表示西部地区。进一步分析可知,Ⅱ线表示全国的整体状况,因我国的能源基本上能自给(因为我国的煤炭的产量大),那么I线就表示中部地带,Ⅳ线表示东部地区。东北地区因其重工业规模大需要能源的输入,青藏地区是我国常规能源贫乏的地区。

答案:5.C 6.D

(2013·上海地理)2000年到2008年长江三角洲某地工业企业能源消耗总量翻了近两番,根据该地工业企业能源消费结构和单位GDP能耗变化图表回答7~8题。

2000年

2004年

2008年

煤炭

83.43%

86.51%

89.99%

石油

16.23%

13.23%

9.84%

天然气

0.34%

0.26%

0.17%

7.2000年到2008年该地工业企业能源消耗的基本特征是( )

①石油、天然气消费总量下降 ②煤炭为主的能源结构未变 ③石油消费量增幅低于天然气 ④煤炭的消费比例不断增大

A.①② B.③④ C.②④ D.①③

解析:本题考查地理图表的判读能力。石油和天然气在能源消费结构中的比重降低,但是因为能源消耗总量翻了近两番,所以石油、天然气的消耗总量仍然在上升;石油消费比重降低的幅度比天然气小,石油消耗的总量大于天然气,所以石油消费量增幅高于天然气;根据图表内容显示,该地煤炭的消耗比重超过80%,而且所在比例不断增多,说明煤炭为主的能源消费结构未发生变化,反而增强。

答案:C

8.2000年到2008年该地工业企业能源消费总量翻了近两番的主要原因是该地( )

A.流动人口持续增加

B.工业企业技能改造严重滞后

C.高能耗企业比重增大

D.能源需求随经济发展而扩大

解析:长江三角洲某地工业企业的能源消耗量增大,主要原因是长江三角洲地区经济发展迅速,经济的高速发展促使对能源的需求量增大。

答案:D

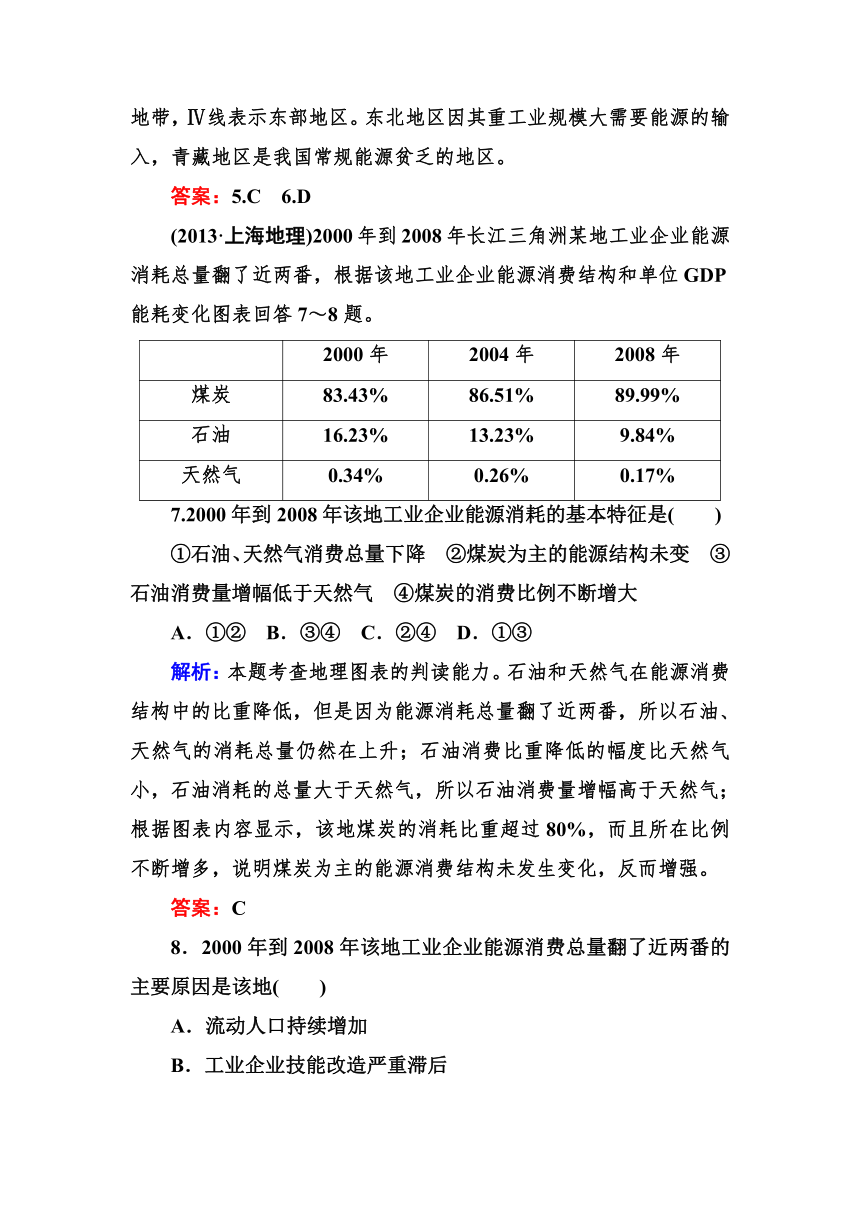

在我国广大农村地区,随着生活能源消费结构的逐步改善,秸秆利用问题日益突出。下图是秸秆利用方式示意图。读图回答9~10题。

9.既能提供生活能源,又有利于提高土壤肥力的秸秆利用方式是( )

A.① B.② C.③ D.④

解析:从图中可以看出,④利用方式中秸秆作为沼气原料时,制出的沼气可以作为燃料,沼渣和沼液可以还田作为肥料,符合“既能提供生活能源,又有利于提高土壤肥力”的要求。

答案:D

10.在农田里大面积焚烧秸秆的影响主要是( )

①引起大气污染 ②造成资源浪费 ③增加土壤有机质含量 ④阻碍农村能源结构调整

A.①② B.①③ C.②③ D.①④

解析:从图中可以看出,秸秆作为燃料直接燃烧,产生了烟尘和灰烬,既会造成大气污染,同时也失去了饲料和工业原料,造成资源的浪费。燃烧产生的灰烬不是有机质,所以不能增加土壤有机质的含量。秸秆无论作为燃料燃烧还是制成沼气,利用的都是生物能。

答案:A

读深圳和长沙两地某同类企业单位产品生产成本构成和市场价格表,完成第11~12题。

11.该类工业由沿海向内地转移的主要目的是( )

A.接近原料产地,降低生产成本

B.接近消费市场,降低交易费用

C.接近廉价劳动力,降低生产成本

D.接近高等院校和科研院所,获得技术支持

解析:从表中数据可以看出长沙的劳动力成本比同时期的深圳低。

答案:C

12.关于该类工业转移带来的影响的叙述,不正确的是( )

A.促进移入地工业化和城市化的发展

B.有利于移出地产业结构调整

C.短期内可能导致移出地就业率下降

D.不利于移入地产业结构调整

解析:产业转移有利于移出地产业结构调整,但短期内可能导致移出地就业率下降;可以促进移入地工业化和城市化的发展,有利于移入地产业结构调整。

答案:D

(2013·上海地理)根据上海三大产业产值比例变化与第一产业有关数据图,回答13~14题。

2000年

2008年

2009年

农业人口(万人)

25.40

12.50

11.70

耕地(万公顷)

28.59

20.50

20.23

农业产值(亿元)

216.50

280.35

283.15

种植业(亿元)

61.84

106.07

114.29

牧业(亿元)

80.75

63.50

60.04

渔业(亿元)

36.53

55.23

51.39

农业服务业(亿元)

8.20

8.49

13.2000年到2009年上海农业产值不断增加的主要原因是( )

①种植业科技投入增大 ②渔业产值有增有减 ③农业服务业有所增强 ④农业人口持续减少

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

解析:本题考查地理图表的判读能力。根据表格数据分析:2000年到2009年上海农业人口减少,耕地面积减少,但是农业产值却呈现上升趋势。农业产值的不断增加主要得益于农业科技的进步,农业科技进步提高了农业的生产效率;同时农业服务业的发展,也促使了农业产值的增加。

答案:A

14.根据上海社会经济发展现状和图表数据,上海农业发展的趋势可能是( )

①耕地面积保持稳定 ②牧业产值将持续下降 ③从业人口有所减少 ④农业产值比例将上升

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

解析:根据三大产业产值比例变化图分析,上海第一、二产业的产值比重降低,第三产业的产值比重上升,上海社会经济发展迅速,经济发展水平不断提高,城市化水平提高,将使部分农业用地转化为非农业用地,将导致耕地面积进一步减少,农业从业人口继续减少,牧业产值将持续下降。农业产值的增长低于二三产业产值的增长,所以农业产值的比例下降。

答案:B

二、综合题(共22分)

15.阅读下列材料,回答有关问题。(10分)

甘肃民勤是我国沙尘暴多发地区之一。1998-2006年间平均每年发生沙尘暴11次。

(1)分析甘肃民勤春季沙尘暴频发的地理因素。面对频发的沙尘暴,我们应采取怎样的防御措施?________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

(2)制约A区域农业生产的主要资源是________,对该资源的不合理利用容易导致的环境问题有哪些?并简要分析其形成过程。________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

解析:第(1)题,沙尘暴的形成要有物质基础(松散物质)和动力条件(大风)。对沙尘暴的防范措施主要是增加地表植被覆盖率,加强监测等。第(2)题,水资源是制约干旱地区农业发展的关键因素,水资源的短缺引发荒漠化,不合理的灌溉导致土地的次生盐渍化。

答案:(1)民勤地区沙漠广布(沙源丰富、植被少),春季升温快、降水少,地表干燥,易起沙;气旋与冷空气活动频繁(恰位于寒潮南下的路径上),多大风天气。受地形影响(狭管效应),地面风速增大。 保护现有植被、植树种草、退耕还林还草、合理利用水资源、加强监测预报等。(2)水资源 土地荒漠化与土地次生盐渍化。 如果农业生产用水量超过水资源的承载力,耕(土)地得不到足够的水资源,在干旱的气候条件下,会导致土地荒漠化。不合理的灌溉,会使地下水位上升,因地表蒸发旺盛,水中的矿物质(盐分)在土壤(地表)不断集聚,导致土壤次生盐渍化。

16.阅读材料,完成下列各题。(12分)

材料一 珠江三角洲地区主要工业部门。

材料二 《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008~2020年)》中的部分内容。

①实行最严格的耕地保护制度和节约用地制度,提高资源节约利用水平,切实加强环境保护和生态建设,增强区域可持续发展能力,率先建立资源节约型和环境友好型社会; ②到2020年,城镇污水处理率达到90%以上,城镇生活垃圾无害化处理率达到100%,工业废水排放完全达标; ③到2020年,轨道交通运营里程达2 200千米,港口货物吞吐能力达14亿吨,集装箱吞吐能力达7 200万标箱,民航机场吞吐能力达1.5亿人次。

(1)根据材料一判断,与珠江三角洲地区的城市分布特征不相符的是( )

A.沿河分布 B.沿河口分布

C.沿铁路线分布 D.沿海分布

(2)材料二中的三段内容分别是针对珠江三角洲城市的哪种问题?________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

(3)进入20世纪90年代以来,珠江三角洲地区产业升级面临困境,许多外资企业迁往长江三角洲地区。试从影响工业布局因素的角度分析原因。________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

解析:本题主要考查区域工业化与城市化进程中存在的各种问题及相应的解决措施。第(1)题,由材料一可看出:珠江三角洲地区的城市主要沿河、沿河口、沿海分布。第(2)题,材料二①中“严格的耕地保护制度和节约用地制度”说明其针对的是“大量耕地被占用”这一问题;材料二②中的数据主要针对水污染治理,说明其针对的是“环境污染严重”这一问题;材料二③中的交通线路、交通站点建设规划,针对的是“基础设施不完善”这一问题。第(3)题,可从影响两地工业布局的政策、交通、市场、科技和经济腹地等因素的现状及发展变化趋势进行全面分析。

答案:(1)C (2)大量耕地被占用、环境污染严重、基础设施建设亟待完善。 (3)珠江三角洲地区区位条件的变化:政策优势明显下降;市场萎缩;环境污染严重;腹地范围较小。长江三角洲地区的区位优势:浦东新区的开发,吸引了大量投资;有产业基础、科技与人才优势;经济腹地广阔;水陆交通发达

时间:45分钟 满分50分

一、单项选择题(每小题2分,共28分)

(2013·四川文综)下表是我国不同时期的城市用地年均增长率与城市人口年均增长率统计表。据表回答1~2题。

时期(年)

1985~1990

1990~2000

2000~2011

城市用地年均增长率(%)

6.49

5.72

6.22

城市人口年均增长率(%)

3.77

4.28

3.79

1.1985~2011年我国城市人口人均城市用地总体变化趋势为( )

A.先增后减 B.先减后增

C.不断增加 D.逐渐减少

解析:由表格可知,城市人口和城市用地年均增长率均为正值,说明城市人口和城市用地都在不断增长,但城市人口年均增长率低于城市用地年均增长率,故选C。

答案:C

2.据上表并结合相关知识可以判断1985 年以来我国( )

A.城市新增用地以商业用地为主

B.乡村人口数量持续增长

C.城市人口增长以自然增长为主

D.农业用地面积有所减少

解析:城市用地年均增长率为正值,可知城市用地在不断增加,大量的农业用地转变为城市用地,故D项正确;城市新增用地主要用于住宅用地和工业用地,A项错误;我国正处于快速城市化的进程中,且我国人口增长模式已转变为现代型,城市人口增长应以机械增长为主,C项错误;B项判断依据不足。

答案:D

(2013·海南地理)地处干旱区的宁夏银川市,其周边地区曾广布湖泊,明清时有“七十二连湖”的说法。20世纪80年代银川周边的湖泊所剩无几。1999年,银川市实施恢复湿地的计划。下图示意银川周边目前的湖泊分布。据此回答3~4题。

3.20世纪80年代银川周边湖泊所剩无几的主要原因是( )

A.泥沙淤积 B.气候变暖

C.排水造田 D.黄河来水量减少

解析:本题考查人类活动对地理环境的影响。20世纪80年代与明清时代相比气候变化不足以导致银川周边湖泊所剩无几,银川平原是我国重要的灌溉农业区,湖泊变少的主要原因是人类的排水造田。

答案:C

4.疏浚、恢复湖泊湿地,对银川市环境的直接影响是( )

①增强城市排污能力 ②增加城市空气湿度 ③美化城市环境 ④增大城市气温年较差

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

解析:本题考查湿地的生态功能。湿地具有多种生态功能,被称为“地球之肾”。湿地是水源地,是蓄水池,能够提供水源;湿地能够降解水中污染物;湿地是很多珍稀动物的栖息地,能够保护生物的多样性。湿地对城市的直接影响是增加空气的湿度和美化环境。

答案:B

下图示意我国及东部、中部、西部三大地带能源自给率的变化情况,完成5~6题。

5.图中四条曲线代表西部地带的是( )

A.Ⅰ B.Ⅱ C.Ⅲ D.Ⅳ

6.下列地区可以大量调出能源输往Ⅳ地带的是( )

①东北地区 ②西北地区 ③青藏地区 ④西南地区

A.①② B.①④ C.②③ D.②④

解析: 掌握我国整体及三个经济地带的能源分布和消费情况是做好此题的关键。由于历史的原因,我国西部地区开发较少,经济规模小,但随着国家西部开发政策的实施,西部的资源得到了迅速的开发,尤其是能源资源,西气东输和西电东送都是以西部的能源开发为基础的,因此,图中凡是能源的自给率下降的都不是西部,即Ⅲ线表示西部地区。进一步分析可知,Ⅱ线表示全国的整体状况,因我国的能源基本上能自给(因为我国的煤炭的产量大),那么I线就表示中部地带,Ⅳ线表示东部地区。东北地区因其重工业规模大需要能源的输入,青藏地区是我国常规能源贫乏的地区。

答案:5.C 6.D

(2013·上海地理)2000年到2008年长江三角洲某地工业企业能源消耗总量翻了近两番,根据该地工业企业能源消费结构和单位GDP能耗变化图表回答7~8题。

2000年

2004年

2008年

煤炭

83.43%

86.51%

89.99%

石油

16.23%

13.23%

9.84%

天然气

0.34%

0.26%

0.17%

7.2000年到2008年该地工业企业能源消耗的基本特征是( )

①石油、天然气消费总量下降 ②煤炭为主的能源结构未变 ③石油消费量增幅低于天然气 ④煤炭的消费比例不断增大

A.①② B.③④ C.②④ D.①③

解析:本题考查地理图表的判读能力。石油和天然气在能源消费结构中的比重降低,但是因为能源消耗总量翻了近两番,所以石油、天然气的消耗总量仍然在上升;石油消费比重降低的幅度比天然气小,石油消耗的总量大于天然气,所以石油消费量增幅高于天然气;根据图表内容显示,该地煤炭的消耗比重超过80%,而且所在比例不断增多,说明煤炭为主的能源消费结构未发生变化,反而增强。

答案:C

8.2000年到2008年该地工业企业能源消费总量翻了近两番的主要原因是该地( )

A.流动人口持续增加

B.工业企业技能改造严重滞后

C.高能耗企业比重增大

D.能源需求随经济发展而扩大

解析:长江三角洲某地工业企业的能源消耗量增大,主要原因是长江三角洲地区经济发展迅速,经济的高速发展促使对能源的需求量增大。

答案:D

在我国广大农村地区,随着生活能源消费结构的逐步改善,秸秆利用问题日益突出。下图是秸秆利用方式示意图。读图回答9~10题。

9.既能提供生活能源,又有利于提高土壤肥力的秸秆利用方式是( )

A.① B.② C.③ D.④

解析:从图中可以看出,④利用方式中秸秆作为沼气原料时,制出的沼气可以作为燃料,沼渣和沼液可以还田作为肥料,符合“既能提供生活能源,又有利于提高土壤肥力”的要求。

答案:D

10.在农田里大面积焚烧秸秆的影响主要是( )

①引起大气污染 ②造成资源浪费 ③增加土壤有机质含量 ④阻碍农村能源结构调整

A.①② B.①③ C.②③ D.①④

解析:从图中可以看出,秸秆作为燃料直接燃烧,产生了烟尘和灰烬,既会造成大气污染,同时也失去了饲料和工业原料,造成资源的浪费。燃烧产生的灰烬不是有机质,所以不能增加土壤有机质的含量。秸秆无论作为燃料燃烧还是制成沼气,利用的都是生物能。

答案:A

读深圳和长沙两地某同类企业单位产品生产成本构成和市场价格表,完成第11~12题。

11.该类工业由沿海向内地转移的主要目的是( )

A.接近原料产地,降低生产成本

B.接近消费市场,降低交易费用

C.接近廉价劳动力,降低生产成本

D.接近高等院校和科研院所,获得技术支持

解析:从表中数据可以看出长沙的劳动力成本比同时期的深圳低。

答案:C

12.关于该类工业转移带来的影响的叙述,不正确的是( )

A.促进移入地工业化和城市化的发展

B.有利于移出地产业结构调整

C.短期内可能导致移出地就业率下降

D.不利于移入地产业结构调整

解析:产业转移有利于移出地产业结构调整,但短期内可能导致移出地就业率下降;可以促进移入地工业化和城市化的发展,有利于移入地产业结构调整。

答案:D

(2013·上海地理)根据上海三大产业产值比例变化与第一产业有关数据图,回答13~14题。

2000年

2008年

2009年

农业人口(万人)

25.40

12.50

11.70

耕地(万公顷)

28.59

20.50

20.23

农业产值(亿元)

216.50

280.35

283.15

种植业(亿元)

61.84

106.07

114.29

牧业(亿元)

80.75

63.50

60.04

渔业(亿元)

36.53

55.23

51.39

农业服务业(亿元)

8.20

8.49

13.2000年到2009年上海农业产值不断增加的主要原因是( )

①种植业科技投入增大 ②渔业产值有增有减 ③农业服务业有所增强 ④农业人口持续减少

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

解析:本题考查地理图表的判读能力。根据表格数据分析:2000年到2009年上海农业人口减少,耕地面积减少,但是农业产值却呈现上升趋势。农业产值的不断增加主要得益于农业科技的进步,农业科技进步提高了农业的生产效率;同时农业服务业的发展,也促使了农业产值的增加。

答案:A

14.根据上海社会经济发展现状和图表数据,上海农业发展的趋势可能是( )

①耕地面积保持稳定 ②牧业产值将持续下降 ③从业人口有所减少 ④农业产值比例将上升

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

解析:根据三大产业产值比例变化图分析,上海第一、二产业的产值比重降低,第三产业的产值比重上升,上海社会经济发展迅速,经济发展水平不断提高,城市化水平提高,将使部分农业用地转化为非农业用地,将导致耕地面积进一步减少,农业从业人口继续减少,牧业产值将持续下降。农业产值的增长低于二三产业产值的增长,所以农业产值的比例下降。

答案:B

二、综合题(共22分)

15.阅读下列材料,回答有关问题。(10分)

甘肃民勤是我国沙尘暴多发地区之一。1998-2006年间平均每年发生沙尘暴11次。

(1)分析甘肃民勤春季沙尘暴频发的地理因素。面对频发的沙尘暴,我们应采取怎样的防御措施?________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

(2)制约A区域农业生产的主要资源是________,对该资源的不合理利用容易导致的环境问题有哪些?并简要分析其形成过程。________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

解析:第(1)题,沙尘暴的形成要有物质基础(松散物质)和动力条件(大风)。对沙尘暴的防范措施主要是增加地表植被覆盖率,加强监测等。第(2)题,水资源是制约干旱地区农业发展的关键因素,水资源的短缺引发荒漠化,不合理的灌溉导致土地的次生盐渍化。

答案:(1)民勤地区沙漠广布(沙源丰富、植被少),春季升温快、降水少,地表干燥,易起沙;气旋与冷空气活动频繁(恰位于寒潮南下的路径上),多大风天气。受地形影响(狭管效应),地面风速增大。 保护现有植被、植树种草、退耕还林还草、合理利用水资源、加强监测预报等。(2)水资源 土地荒漠化与土地次生盐渍化。 如果农业生产用水量超过水资源的承载力,耕(土)地得不到足够的水资源,在干旱的气候条件下,会导致土地荒漠化。不合理的灌溉,会使地下水位上升,因地表蒸发旺盛,水中的矿物质(盐分)在土壤(地表)不断集聚,导致土壤次生盐渍化。

16.阅读材料,完成下列各题。(12分)

材料一 珠江三角洲地区主要工业部门。

材料二 《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008~2020年)》中的部分内容。

①实行最严格的耕地保护制度和节约用地制度,提高资源节约利用水平,切实加强环境保护和生态建设,增强区域可持续发展能力,率先建立资源节约型和环境友好型社会; ②到2020年,城镇污水处理率达到90%以上,城镇生活垃圾无害化处理率达到100%,工业废水排放完全达标; ③到2020年,轨道交通运营里程达2 200千米,港口货物吞吐能力达14亿吨,集装箱吞吐能力达7 200万标箱,民航机场吞吐能力达1.5亿人次。

(1)根据材料一判断,与珠江三角洲地区的城市分布特征不相符的是( )

A.沿河分布 B.沿河口分布

C.沿铁路线分布 D.沿海分布

(2)材料二中的三段内容分别是针对珠江三角洲城市的哪种问题?________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

(3)进入20世纪90年代以来,珠江三角洲地区产业升级面临困境,许多外资企业迁往长江三角洲地区。试从影响工业布局因素的角度分析原因。________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

解析:本题主要考查区域工业化与城市化进程中存在的各种问题及相应的解决措施。第(1)题,由材料一可看出:珠江三角洲地区的城市主要沿河、沿河口、沿海分布。第(2)题,材料二①中“严格的耕地保护制度和节约用地制度”说明其针对的是“大量耕地被占用”这一问题;材料二②中的数据主要针对水污染治理,说明其针对的是“环境污染严重”这一问题;材料二③中的交通线路、交通站点建设规划,针对的是“基础设施不完善”这一问题。第(3)题,可从影响两地工业布局的政策、交通、市场、科技和经济腹地等因素的现状及发展变化趋势进行全面分析。

答案:(1)C (2)大量耕地被占用、环境污染严重、基础设施建设亟待完善。 (3)珠江三角洲地区区位条件的变化:政策优势明显下降;市场萎缩;环境污染严重;腹地范围较小。长江三角洲地区的区位优势:浦东新区的开发,吸引了大量投资;有产业基础、科技与人才优势;经济腹地广阔;水陆交通发达

同课章节目录