2021-2022学年浙江省杭州市上城区钱学森学校八年级(下)期中科学试卷(到第2章,含解析)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年浙江省杭州市上城区钱学森学校八年级(下)期中科学试卷(到第2章,含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-10-10 07:52:07 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022学年浙江省杭州市上城区钱学森学校八年级(下)期中科学试卷

一、选择题(每小题3分,共72分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1.(3分)首先发现通电导体周围存在磁场的科学家是( )

A.墨子 B.奥斯特 C.法拉第 D.安培

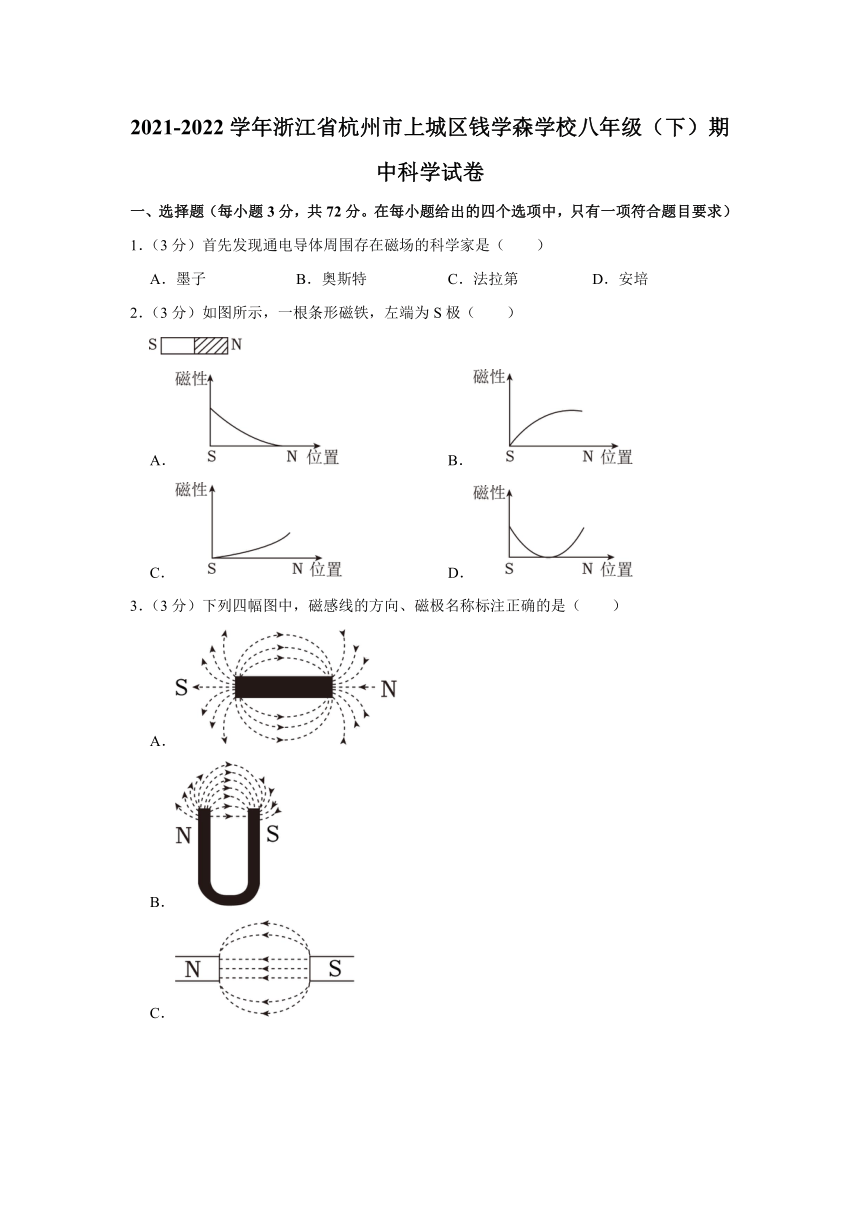

2.(3分)如图所示,一根条形磁铁,左端为S极( )

A. B.

C. D.

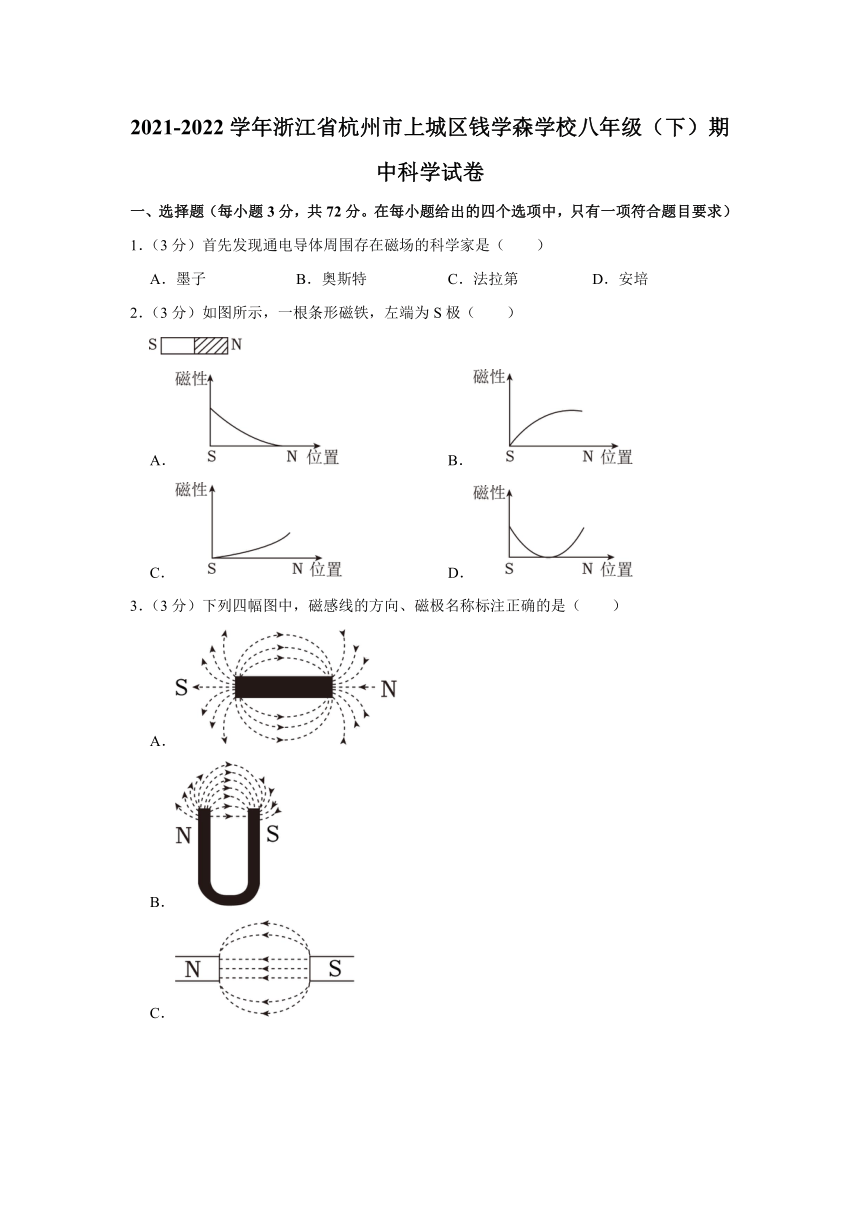

3.(3分)下列四幅图中,磁感线的方向、磁极名称标注正确的是( )

A.

B.

C.

D.

4.(3分)弹簧下吊一小条型磁铁(上端为N),如图所示,若将滑片P向左移动,则( )

A.弹簧将缩短,电流表的示数将变大

B.弹簧将更长,电流表的示数将变大

C.弹簧将缩短,电流表的示数将变小

D.弹簧将更长,电流表的示数将变小

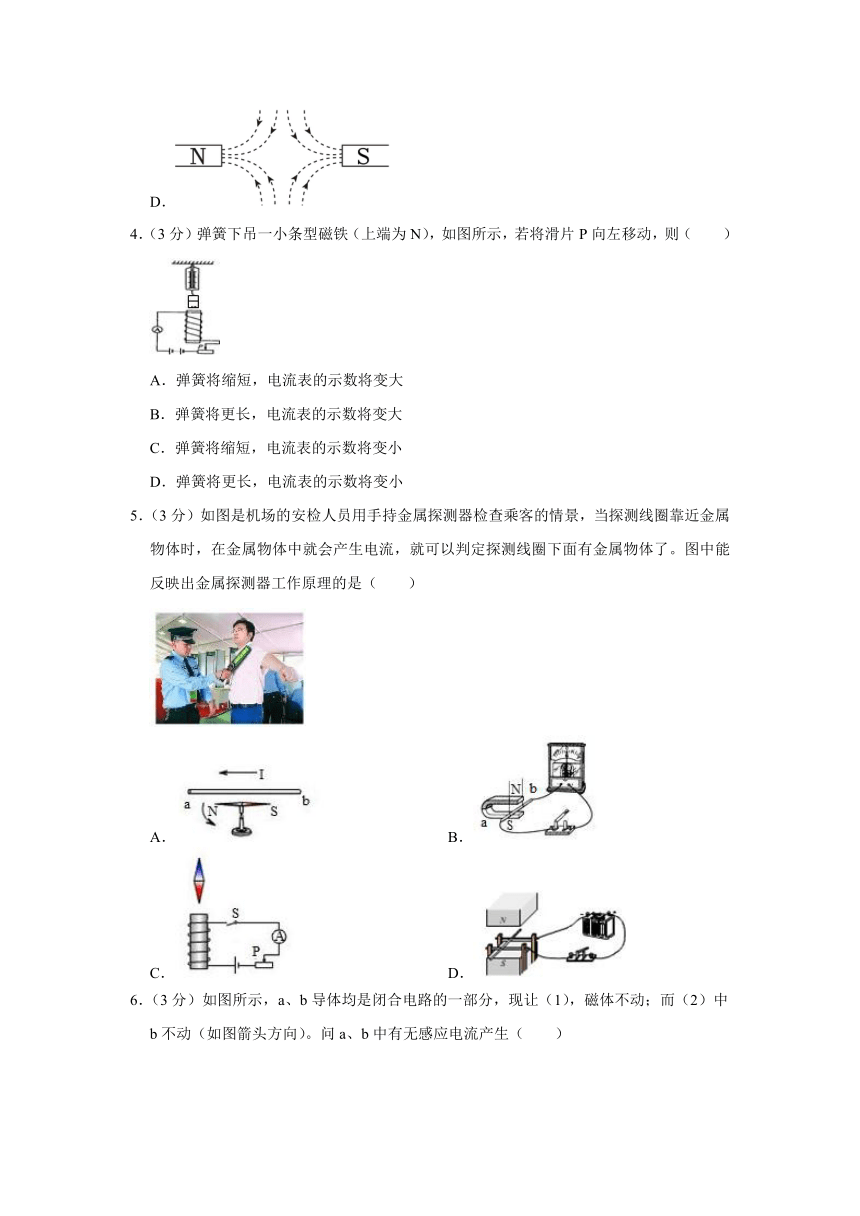

5.(3分)如图是机场的安检人员用手持金属探测器检查乘客的情景,当探测线圈靠近金属物体时,在金属物体中就会产生电流,就可以判定探测线圈下面有金属物体了。图中能反映出金属探测器工作原理的是( )

A. B.

C. D.

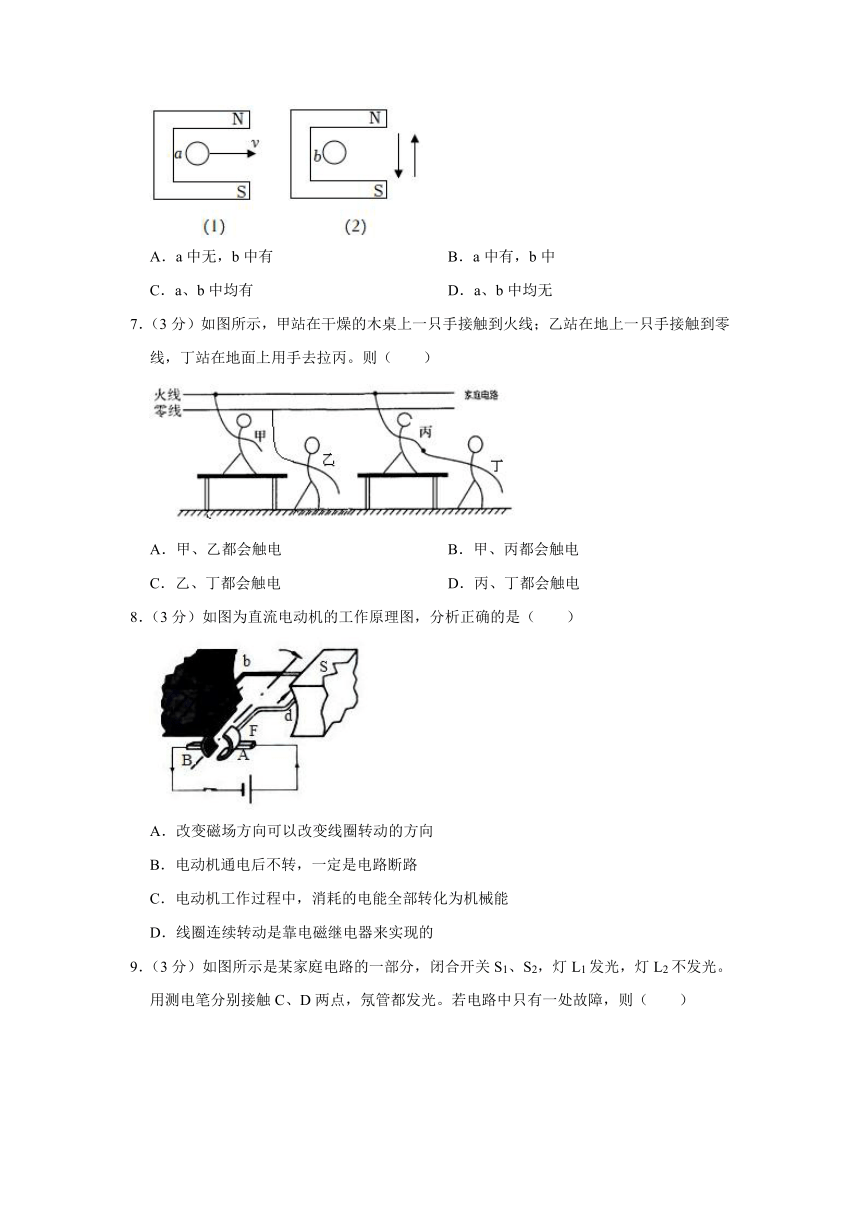

6.(3分)如图所示,a、b导体均是闭合电路的一部分,现让(1),磁体不动;而(2)中b不动(如图箭头方向)。问a、b中有无感应电流产生( )

A.a中无,b中有 B.a中有,b中

C.a、b中均有 D.a、b中均无

7.(3分)如图所示,甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线;乙站在地上一只手接触到零线,丁站在地面上用手去拉丙。则( )

A.甲、乙都会触电 B.甲、丙都会触电

C.乙、丁都会触电 D.丙、丁都会触电

8.(3分)如图为直流电动机的工作原理图,分析正确的是( )

A.改变磁场方向可以改变线圈转动的方向

B.电动机通电后不转,一定是电路断路

C.电动机工作过程中,消耗的电能全部转化为机械能

D.线圈连续转动是靠电磁继电器来实现的

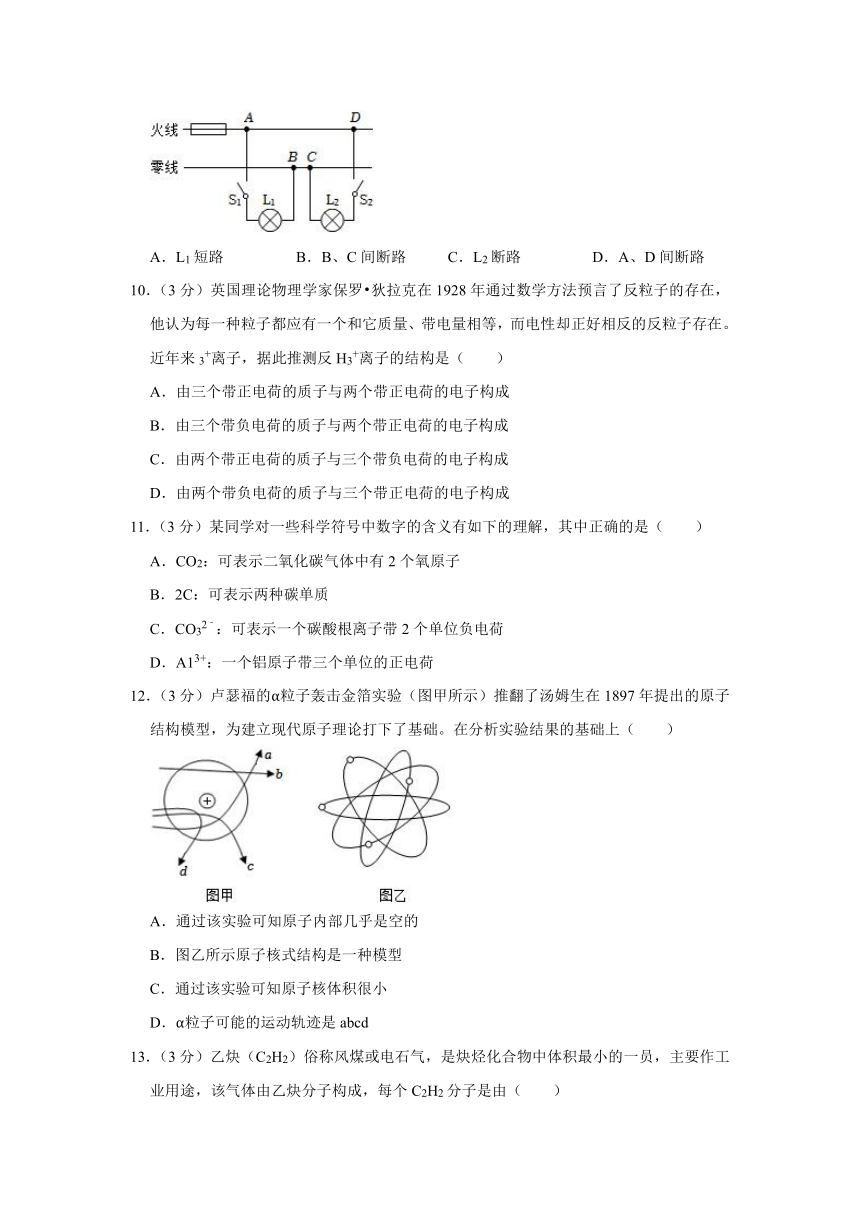

9.(3分)如图所示是某家庭电路的一部分,闭合开关S1、S2,灯L1发光,灯L2不发光。用测电笔分别接触C、D两点,氖管都发光。若电路中只有一处故障,则( )

A.L1短路 B.B、C间断路 C.L2断路 D.A、D间断路

10.(3分)英国理论物理学家保罗 狄拉克在1928年通过数学方法预言了反粒子的存在,他认为每一种粒子都应有一个和它质量、带电量相等,而电性却正好相反的反粒子存在。近年来3+离子,据此推测反H3+离子的结构是( )

A.由三个带正电荷的质子与两个带正电荷的电子构成

B.由三个带负电荷的质子与两个带正电荷的电子构成

C.由两个带正电荷的质子与三个带负电荷的电子构成

D.由两个带负电荷的质子与三个带正电荷的电子构成

11.(3分)某同学对一些科学符号中数字的含义有如下的理解,其中正确的是( )

A.CO2:可表示二氧化碳气体中有2个氧原子

B.2C:可表示两种碳单质

C.CO32﹣:可表示一个碳酸根离子带2个单位负电荷

D.A13+:一个铝原子带三个单位的正电荷

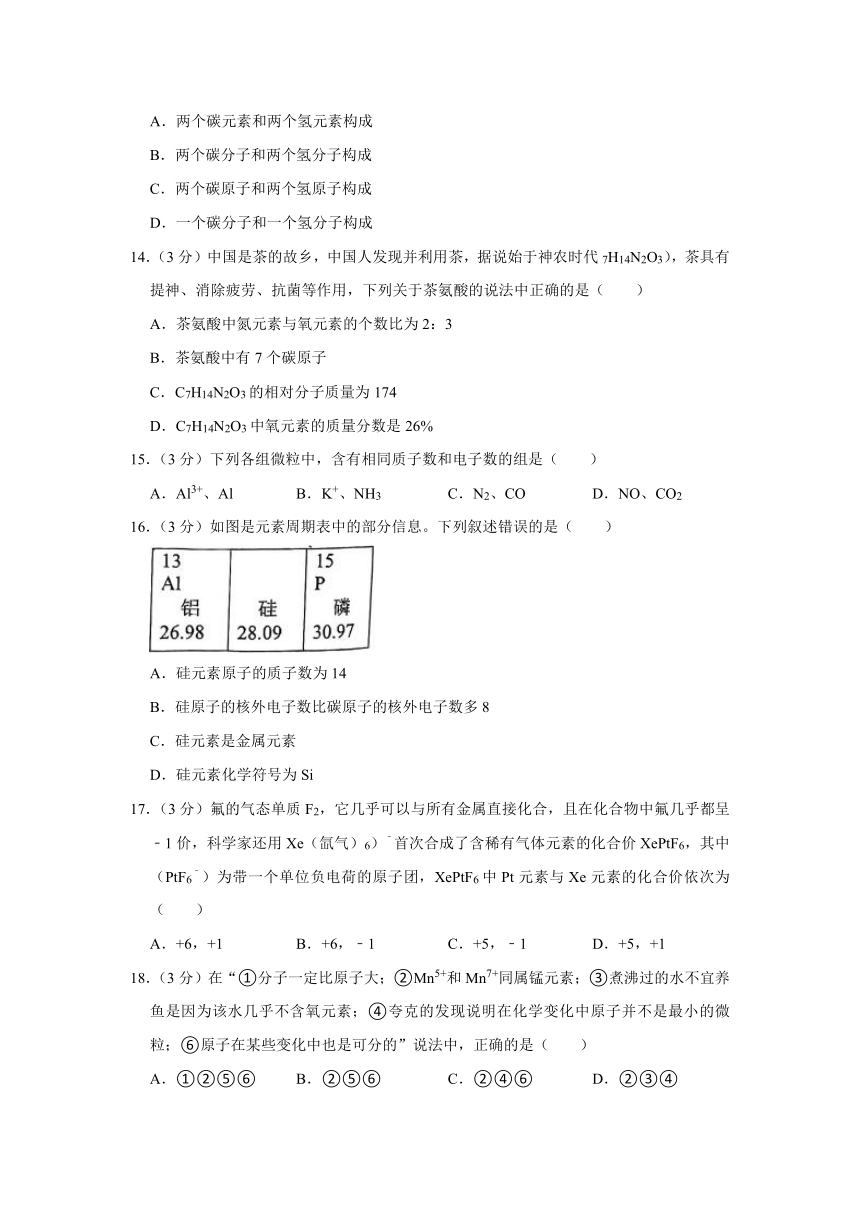

12.(3分)卢瑟福的α粒子轰击金箔实验(图甲所示)推翻了汤姆生在1897年提出的原子结构模型,为建立现代原子理论打下了基础。在分析实验结果的基础上( )

A.通过该实验可知原子内部几乎是空的

B.图乙所示原子核式结构是一种模型

C.通过该实验可知原子核体积很小

D.α粒子可能的运动轨迹是abcd

13.(3分)乙炔(C2H2)俗称风煤或电石气,是炔烃化合物中体积最小的一员,主要作工业用途,该气体由乙炔分子构成,每个C2H2分子是由( )

A.两个碳元素和两个氢元素构成

B.两个碳分子和两个氢分子构成

C.两个碳原子和两个氢原子构成

D.一个碳分子和一个氢分子构成

14.(3分)中国是茶的故乡,中国人发现并利用茶,据说始于神农时代7H14N2O3),茶具有提神、消除疲劳、抗菌等作用,下列关于茶氨酸的说法中正确的是( )

A.茶氨酸中氮元素与氧元素的个数比为2:3

B.茶氨酸中有7个碳原子

C.C7H14N2O3的相对分子质量为174

D.C7H14N2O3中氧元素的质量分数是26%

15.(3分)下列各组微粒中,含有相同质子数和电子数的组是( )

A.Al3+、Al B.K+、NH3 C.N2、CO D.NO、CO2

16.(3分)如图是元素周期表中的部分信息。下列叙述错误的是( )

A.硅元素原子的质子数为14

B.硅原子的核外电子数比碳原子的核外电子数多8

C.硅元素是金属元素

D.硅元素化学符号为Si

17.(3分)氟的气态单质F2,它几乎可以与所有金属直接化合,且在化合物中氟几乎都呈﹣1价,科学家还用Xe(氙气)6)﹣首次合成了含稀有气体元素的化合价XePtF6,其中(PtF6﹣)为带一个单位负电荷的原子团,XePtF6中Pt元素与Xe元素的化合价依次为( )

A.+6,+1 B.+6,﹣1 C.+5,﹣1 D.+5,+1

18.(3分)在“①分子一定比原子大;②Mn5+和Mn7+同属锰元素;③煮沸过的水不宜养鱼是因为该水几乎不含氧元素;④夸克的发现说明在化学变化中原子并不是最小的微粒;⑥原子在某些变化中也是可分的”说法中,正确的是( )

A.①②⑤⑥ B.②⑤⑥ C.②④⑥ D.②③④

19.(3分)为了证明土壤中存在无机盐,进行了如下实验,正确的是( )

A. B.

C. D.

20.(3分)松材线虫病被称为“松树痛症”,松材线虫通过松褐天牛传播,寄生在木质部,下列说法错误的是( )

A.松材线虫寄生的部位是丙

B.形成层细胞分裂时向外形成乙,向内形成丁

C.松树的茎可以逐年加粗

D.松树年轮形成的主要原因是气候影响形成层细胞分裂活动

21.(3分)表中数据为冬小麦和花生在各自不同生长期对X、Y、Z等无机盐的需要量。由表中数据不能得出的结论是( )

冬小麦 花生

生长期无机盐需要量 出苗→返青 返青→拔节 拔节→开花 开花→成熟 苗期 开花期 结果期 成熟期

X(%) 15 27 42 16 5 24 42 29

Y(%) 7 23 49 21 5 23 50 22

Z(%) 11 32 51 6 7 22 66 5

A.同种植物在同一生长期对不同无机盐的需求量不同

B.同种植物在不同生长期对同种无机盐的需求量不同

C.不同植物在同一生长期对同种无机盐的需求量不同

D.植物一生都需要无机盐,所以施肥最好要一次性施足

22.(3分)如图为气孔张开和闭合示意图,下列有关叙述错误的是( )

A.气孔是气体交换的“门户”,水分以气体形式通过气孔

B.夜幕降临,叶片气孔可由状态①转为状态②,此时保卫细胞失水

C.当太阳升起时,叶片大多数气孔呈状态①,蒸腾作用随之增强

D.气孔①→②状态的转化可影响植物体内水分、无机盐的吸收和运输

23.(3分)某兴趣小组利用同一植物的新鲜枝条探究植物的蒸腾作用,实验处理如图所示,甲是去掉叶片的枝条。有关叙述正确的是( )

A.植物油的作用是防止氧气进入到水中,影响实验效果

B.装置甲和丁组合,可探究叶片是植物体进行光合作用的主要器官

C.装置乙和丙组合,可探究气孔在叶片上、下表皮分布的多少

D.乙、丙、丁中,水分通过茎和叶脉中的筛管,由叶片表面气孔散失到大气

24.(3分)小涛的爸爸准备从苗圃买回树木移植到自家庭院中,小涛运用所学到的生物学知识给爸爸提出移植树木的建议以及说明建议的主要原因,如下表所示。其中下列哪一要点的建议与其主要原因不相符合?( )

要点 建议 主要原因

A 要在傍晚时进行移植 降低蒸腾作用

B 剪除部分枝叶 帮助茎内的水上升至叶

C 黏在根部的土团不要移除 避免伤害根部构造

D 移栽后视树木的生长情况及时打针输液 为树木的生长提供所需要的水和无机盐等营养物质

A.A B.B C.C D.D

二.填空题(共40分)

25.(10分)(1)我国家庭电路,火线和零线之间的电压正常值为 ,辨别火线和零线可以使用 。

(2)一般, 的电压对人体是安全的;安全用电原则是: ,不靠近高压带电体。

(3)用笔画线代替导线,把图中的三孔插座及控制电灯的开关接到家庭电路上。

26.(4分)如图所示是“探究通电螺线管周围磁场分布”的实验,实验时在硬纸板上均匀地撒满铁屑,通电后轻敲纸板;由此实验可发现:通电螺线管周围的磁场分布与 的磁场相似;当电源“+”极与A、“﹣”极与B相连,则图中螺线管的左侧(T处) 极。

27.(4分)用相应的化学用语表示:

①氧化铝 。

②五氧化二氮中氮元素的化合价 。

③2个氯分子 。

④硝酸 。

28.(4分)下列各物质:A、鲜牛奶B、水银C、冰水混合物D、氯酸钾E、新鲜空气F、液氮。

①属于混合物的是 ;

②属于单质的是 ;

③属于化合物的是 ;

④属于氧化物的是 。

29.(6分)化学与我们的日常生活息息相关,请用所学知识回答下列问题。

(1)骨质疏松是由于钙元素的流失骨矿物含量的减少引起,通常医生会建议服用一些补钙产品或含钙量高的食物,这里的钙是指钙 (填原子、分子、元素、离子)。

(2)次氯酸钠(NaClO)是“84消毒液”主要成分,在日常生活中常用于家庭、宾馆、医院的卫生消毒 。

(3)莽草酸(C7H10O5)是制取抗“H1N1流感“药物“达菲”的原料,174g莽草酸含氢元素的质量为 。

30.(8分)如图1是小麦根尖的结构图,识图并回答下列问题。

(1)①是根尖的 区,其功能是 。④是根尖的 ,具有 作用。

(2)一位农民种植的某块农田小麦产量总是比邻近地块的低。观察比较后,发现此农田的小麦长得矮小、容易倒伏、叶片面上有斑点。农民将该块肥力均匀的农田分成面积相等的五小块,进行田间实验。除施肥不同外

地块 甲 乙 丙 丁 戊

施肥情况(等物质) 尿素[CO(NH2)2] 磷酸二氢钾 磷酸二氢铵 硫酸铵 不施肥

小麦收获量(kg) 55.56 69.26 56.88 55.44 55.11

比较表中数据可判断该农田缺少的元素 ,该实验的对照组是 。

(3)小麦的根系是图2中的 ,属于 根系。

31.(4分)如图是叶片的横切面,请据图回答下列问题:

(1)光合作用合成的有机物通过[ ]叶脉中的 运输到植物体的各个部位。

(2)图中的①属于 组织,叶片正面比背面颜色深,主要是因为图中标号②所示部分含有较多的 。

三.实验探究题(每空2分,共40分)

32.(8分)小明设计了一种“自动限重器”,如图(甲)所示。该装置由控制电路和工作电路组成(实质是电动机)、压敏电阻R1和滑动变阻器R2等。压敏电阻R1的阻值随压力F变化的关系如图(乙)所示。当货架承受的压力达到限定值,电磁继电器会自动控制货物装载机停止向货架上摆放物品。已知控制电路的电源电压U=6V

(1)由图(乙)中的图象可知,随着压力F的增大1的阻值将 。

(2)用笔画线代替导线将图(甲)的电路连接完整。

(3)随着控制电路电流的增大,电磁铁的磁性将 ,当电磁继电器线圈中的电流大小为30mA时,衔铁被吸下。若货架能承受的最大压力为600N,则所选滑动变阻器R2的最大阻值至少为 Ω。

33.(8分)某小组在探究“通电螺线管磁性强弱与哪些因素有关”的实验中,设计了如图所示电路,并进行了实验,使指针绕O点转动,记录指针A所指的刻度值大小

线圈接线点 接线柱1 接线柱2 接线柱3

实验次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9

电流(安) 0.8 1.2 1.6 0.8 1.2 1.6 0.8 1.2 1.6

指针A所指的刻度值大小 0.8 1.2 1.6 0.6 0.9 1.2 0.4 0.6 0.8

(1)进行1、2、3实验控制不变的变量是 ,从而探究 的关系。

(2)实验中,他们将开关S从1换到2上时,调节变阻器的滑片P,此时调节滑动变阻器是为了 。

(3)写出能使指针反向偏转的具体措施: (写出一条即可)。

34.(8分)如图是氨气与氧气反应生成氮气和水的微观示意图,其中不同的球代表不同种原子。

请通过比较、归纳,回答下列问题:

(1)以上反应中表示氨气分子的是 (填字母);

(2)该反应前后发生变化的微粒种类是 ;

(3)氢气分子和水分子的相同点是 ;

(4)根据上述示意图,请从微观角度描述你获得的关于化学变化的一个信息: 。

35.(8分)如图显示的装置用作比较一带叶枝条在不同光强度下的失水速率。在每一光强度下,气泡最初及最终的位置记录如下表。

光强度 气泡最初位置(mm) 十分钟后的位置(mm) 失水速率(毫米/分钟)

+ 0 15 1.5

++ 2 22 2.0

+++ 1 24 ?

++++ 4 28 2.4

(1)实验进行时,枝条的 使气泡移动。

(2)计算在“+++”光强度下的失水速率: 毫米/分钟。

(3)根据实验结果,你认为光强度对失水速率有何影响? 。

(4)在每一组实验开始时,应如何操作才能使气泡回到0刻度? 。

36.(8分)倪老师在课堂.上展示课本上“植物植物细胞细胞失水的实验”后,要求同学们再想出其它方法探究植物细胞的吸水和失水条件。小森同学做了如下实验:

步骤一:分别取20mL清水和20mL不同浓度(5%、10%)的食盐水依次置于A、B、C三个烧杯。

步骤二:取三块新鲜小萝卜块,分别置于A、B、C三个烧杯中(萝卜块全部被淹没),都静置浸泡5分钟。

步骤三:取出萝卜块,分别测量出三只烧杯中液体的体积。

步骤四:记录数据于下列表中。

周围溶液浓度(%)

清水(A) 5%的食盐水(B) 10%的食盐水(C)

溶液体积(mL) 19.5 22.6 24.4

(1)步骤二中存在明显不足,请帮助指正: 。

(2)A组清水测出的值略变小(不考虑蒸发、读数误差),原因最可能是: 。

(3)从B组和C组实验对比得出的结论是: 。

(4)该实验除了通过定量证明植物细胞的吸水或失水,也可以通过 的变化来定性证明植物细胞的吸水或失水。

四.计算题(共8分)

37.(8分)木糖醇是一种有机化合物其分子结构如图所示,原产于芬兰,是从白桦树、橡树、玉米芯、甘蔗渣等植物原料中提取出来的一种天然甜味剂。在自然界中,但含量很低。

(1)根据题图写出木糖醇的化学式 。

(2)组成木糖醇的各元素质量比 。

(3)木糖醇中碳元素的质量分数是多少?

2021-2022学年浙江省杭州市上城区钱学森学校八年级(下)期中科学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题(每小题3分,共72分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1.(3分)首先发现通电导体周围存在磁场的科学家是( )

A.墨子 B.奥斯特 C.法拉第 D.安培

【答案】B

【分析】奥斯特最早发现了电流的磁效应,即电流能够产生磁场。

【解答】解:丹麦物理学家奥斯特首先发现了电流周围存在磁场,第一个揭示了电和磁之间的联系。

故选:B。

【点评】平时多搜集、多读、多记,掌握物理学史的相关知识,就能顺利解决此类题目。

2.(3分)如图所示,一根条形磁铁,左端为S极( )

A. B.

C. D.

【答案】D

【分析】条形磁铁的两端磁性最强,中间磁性最弱,根据这个规律进行判断。

【解答】解:条形磁铁两极处磁性最强,从两端向中间逐渐减弱,故图象的变化规律是先减小,故D符合题意。

故选:D。

【点评】图象法为物理学习中的一项重要的方法,在学习中要注意分析。

3.(3分)下列四幅图中,磁感线的方向、磁极名称标注正确的是( )

A.

B.

C.

D.

【答案】B

【分析】解决此题要知道磁感线是闭合曲线,磁铁外部的磁感线是从北极出来,回到磁铁的南极,内部是从南极到北极。

【解答】解:A、图中的左端应该为N极,不符合题意;

B、图中的左端应该为N极,符合题意;

C、图中磁感线应该从N极出发,不符合题意;

D、图中磁感线应该从N极出发,不符合题意;

故选:B。

【点评】解决此题要结合磁感线及其特点进行分析解答。

4.(3分)弹簧下吊一小条型磁铁(上端为N),如图所示,若将滑片P向左移动,则( )

A.弹簧将缩短,电流表的示数将变大

B.弹簧将更长,电流表的示数将变大

C.弹簧将缩短,电流表的示数将变小

D.弹簧将更长,电流表的示数将变小

【答案】B

【分析】弹簧的长度的变化是由条形磁体对弹簧拉力的变化引起的。而条形磁体对弹簧的拉力又是随着由电磁铁对其作用力的变化而变化的,电磁铁对条形磁体作用力的变化是由其磁性强弱的变化引起的,因此从影响电磁铁的磁性强弱因素的变化入手分析解决此题。

【解答】解:利用右手螺旋定则可以判定电磁铁的下端为S极,上端为N极。

当滑片P向左滑动时,滑动变阻器接入电路的阻值变小,电路中的电流减大,所以电磁铁的磁性增强。

电磁铁对条形磁体的吸引力变大,条形磁体对弹簧的拉力增大。

综上分析,故选B。

【点评】从要判断的结论入手,逐步分析直到题干中告诉的已知量,然后再从题目中告诉的已知量入手分析。此题的综合性、逻辑性都非常强。

5.(3分)如图是机场的安检人员用手持金属探测器检查乘客的情景,当探测线圈靠近金属物体时,在金属物体中就会产生电流,就可以判定探测线圈下面有金属物体了。图中能反映出金属探测器工作原理的是( )

A. B.

C. D.

【答案】B

【分析】由题意可知,探测器是将线圈靠近金属物体时,相当于闭合电路的部分导体在切割磁感线,从而产生了电流,则分析各实验现象可知能产生电流的选项。

【解答】解:当线圈靠近金属物体时,在金属物体中产生电流,故在金属中会产生电流;

A选项为探究电流的周围存在磁场的实验;B选项为探究电磁感应现象的实验;D为探究通电导体在磁场中受力的实验;

故选:B。

【点评】本题考查电磁感应现象的应用,要求学生能通过题意找出探测器的原理,并能正确掌握各实验的意义。

6.(3分)如图所示,a、b导体均是闭合电路的一部分,现让(1),磁体不动;而(2)中b不动(如图箭头方向)。问a、b中有无感应电流产生( )

A.a中无,b中有 B.a中有,b中

C.a、b中均有 D.a、b中均无

【答案】B

【分析】产生感应电流的条件:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感应运动时,电路中就会产生感应电流。

【解答】解:a中的导体做切割磁感线运动,会产生感应电流,没有做切割磁感线运动。

故选:B。

【点评】本题考查了产生感应电流的条件,属于基础题。

7.(3分)如图所示,甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线;乙站在地上一只手接触到零线,丁站在地面上用手去拉丙。则( )

A.甲、乙都会触电 B.甲、丙都会触电

C.乙、丁都会触电 D.丙、丁都会触电

【答案】D

【分析】触电的实质是当有一定大小的电流通过人体,就会引起人体触电;

家庭电路的触电事故有两种:单相触电和双相触电。单相触电是站在地上和火线接触或间接接触火线;双相触电是人体一端接触火线,一端接触零线。

【解答】解:甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线,无法形成电流的通路;

乙站在地上一只手接触到零线,因为零线与大地之间没有电压,不会发生触电;

丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线,此时,这样电流可以从火线经丙,会造成丙。

综上所述,甲、乙都不会触电,丙。

故选:D。

【点评】此题考查的是触电的两种类型和家庭电路的连接,掌握触电的实质是:人体直接或间接跟火线接触造成的。

8.(3分)如图为直流电动机的工作原理图,分析正确的是( )

A.改变磁场方向可以改变线圈转动的方向

B.电动机通电后不转,一定是电路断路

C.电动机工作过程中,消耗的电能全部转化为机械能

D.线圈连续转动是靠电磁继电器来实现的

【答案】A

【分析】(1)线圈转动方向跟电流方向和磁场方向有关,改变其中的一者,线圈转动方向改变,同时改变两者线圈转动方向不变。

(2)电动机通电后不转原因:电流太小;磁场磁性太弱;断路;线圈处于平衡位置。

(3)电动机工作时电能主要转化为机械能,还有一部分转化为内能。

(4)线圈连续转动是靠换向器。

【解答】解:A、改变磁场方向可以改变线圈转动方向。

B、电动机通电后不转原因:电流太小;断路。故B错误。

C、电动机工作时电能大部分转化为机械能。故C错误。

D、换向器在线圈刚转过平衡位置时,能使线圈连续转动下去。

故选:A。

【点评】本题考查了电动机的能量转化、换向器的作用、电动机不转原因、如何改变线圈的转动方向等问题,考查的比较全面。

9.(3分)如图所示是某家庭电路的一部分,闭合开关S1、S2,灯L1发光,灯L2不发光。用测电笔分别接触C、D两点,氖管都发光。若电路中只有一处故障,则( )

A.L1短路 B.B、C间断路 C.L2断路 D.A、D间断路

【答案】B

【分析】在正常情况下,开关闭合后,A、B与火线相通,用测电笔时,应都亮,B、C与零线相通,用测电笔测时,应都不亮,但C也亮了,说明C点与火线相连。

【解答】解:闭合开关S1、S2,L4灯发光,L2灯不发光,并且用试电笔分别接触C,氖管都发光1 灯的线路正常,而C点通过L8 灯与火线相连,L2没有断路,因此故障为B。

故选:B。

【点评】本题考查了学生利用测电笔排查家庭故障的能力,对测电笔要会安全的使用,学会判断故障所在。

10.(3分)英国理论物理学家保罗 狄拉克在1928年通过数学方法预言了反粒子的存在,他认为每一种粒子都应有一个和它质量、带电量相等,而电性却正好相反的反粒子存在。近年来3+离子,据此推测反H3+离子的结构是( )

A.由三个带正电荷的质子与两个带正电荷的电子构成

B.由三个带负电荷的质子与两个带正电荷的电子构成

C.由两个带正电荷的质子与三个带负电荷的电子构成

D.由两个带负电荷的质子与三个带正电荷的电子构成

【答案】B

【分析】反粒子都应有一个和它质量、带电量相等,而电性却正好相反的反粒子存在,据此信息进行分析解答。

【解答】解:根据题给信息知,反粒子中,电子带正电荷3+离子即为H3﹣离子的结构是由三个带负电荷的质子与两个带正龟荷的电子构成;

故选:B。

【点评】本题考查了原子和离子的相互转化等相关知识,能够利用题给信息是解答的关键。

11.(3分)某同学对一些科学符号中数字的含义有如下的理解,其中正确的是( )

A.CO2:可表示二氧化碳气体中有2个氧原子

B.2C:可表示两种碳单质

C.CO32﹣:可表示一个碳酸根离子带2个单位负电荷

D.A13+:一个铝原子带三个单位的正电荷

【答案】C

【分析】本题考查化学用语的意义及书写,解题关键是分清化学用语所表达的对象是分子、原子、离子还是化合价,才能在化学符号前或其它位置加上适当的计量数来完整地表达其意义,并能根据物质化学式的书写规则正确书写物质的化学式,才能熟练准确的解答此类题目。

【解答】解:A、CO2可表示一个二氧化碳分子中有2个氧原子,错误;

B、4C表示2个碳原子;

C、CO35﹣可表示一个碳酸根离子带2个单位负电荷,正确;

D、Al3+表示一个铝离子带2个单位的正电荷,错误;

故选:C。

【点评】本题主要考查学生对化学用语的书写和理解能力,题目设计既包含对化学符号意义的了解,又考查了学生对化学符号的书写,考查全面,注重基础,题目难度较易。

12.(3分)卢瑟福的α粒子轰击金箔实验(图甲所示)推翻了汤姆生在1897年提出的原子结构模型,为建立现代原子理论打下了基础。在分析实验结果的基础上( )

A.通过该实验可知原子内部几乎是空的

B.图乙所示原子核式结构是一种模型

C.通过该实验可知原子核体积很小

D.α粒子可能的运动轨迹是abcd

【答案】D

【分析】核式原子结构认为:原子的质量几乎全部集中在直径很小的核心区域,叫原子核,电子在原子核外绕核作轨道运动;原子核带正电,电子带负电。

【解答】解:ABC、核式原子结构认为:原子的质量几乎全部集中在直径很小的核心区域,电子在原子核外绕核作轨道运动;

D、由于原子中原子核体积很小,所以α粒子遇到原子核就会发生偏向;因为原子的核外电子质量很小,电子的质量小的可以忽略不计,例如b,α粒子是直接穿过,α粒子也带正电荷,所以α是不可能向原子核靠近的。故D错误;

故选:D。

【点评】解答本题关键是要知道卢瑟福的α粒子轰击金箔实验的现象,和出现该现象的原因。

13.(3分)乙炔(C2H2)俗称风煤或电石气,是炔烃化合物中体积最小的一员,主要作工业用途,该气体由乙炔分子构成,每个C2H2分子是由( )

A.两个碳元素和两个氢元素构成

B.两个碳分子和两个氢分子构成

C.两个碳原子和两个氢原子构成

D.一个碳分子和一个氢分子构成

【答案】C

【分析】分子是由原子构成的,由化学式进行分析即可。

【解答】解:分子是由原子构成的,每个C2H2分子是由两个碳原子和两个氢原子构成。

故选:C。

【点评】解答本题关键是熟悉化学式表示的意义。

14.(3分)中国是茶的故乡,中国人发现并利用茶,据说始于神农时代7H14N2O3),茶具有提神、消除疲劳、抗菌等作用,下列关于茶氨酸的说法中正确的是( )

A.茶氨酸中氮元素与氧元素的个数比为2:3

B.茶氨酸中有7个碳原子

C.C7H14N2O3的相对分子质量为174

D.C7H14N2O3中氧元素的质量分数是26%

【答案】C

【分析】A、根据元素不讲个数进行分析;

B、根据分子是由原子构成的进行分析;

C、根据相对分子质量进行计算分析;

D、根据元素的质量分数进行分析。

【解答】解:A、茶氨酸的化学式是:C7H14N2O7,茶氨酸中氮原子与氧原子的个数比为2:3,元素不讲个数;

B、分子是由原子构成的,故B错误;

C、茶氨酸的相对分子质量为:12×3+14+14×2+16×3=174;

D、茶氨酸中氧元素的质量分数,故D错误;

故选:C。

【点评】本题主要考查化学式的意义,注意理解分子是由原子构成的。

15.(3分)下列各组微粒中,含有相同质子数和电子数的组是( )

A.Al3+、Al B.K+、NH3 C.N2、CO D.NO、CO2

【答案】C

【分析】根据微粒的构成,分别计算出质子数和电子数,比较找出相同的一组。

【解答】解:A、Al3+、Al属于同一种元素,同一种元素的原子和离子,A错误;

B、K+的质子数是19,电子数是183的质子数是10,电子数是10,B错误;

C、N5和CO质子数是14,电子数是14,C正确;

D、NO的质子数=电子数=152的质子数=电子数=22,质子数和电子数不相同。

故选:C。

【点评】本题主要考查了微粒中质子数和电子数的确定,给出的微粒,会根据微粒的构成情况确定质子数和电子数。

16.(3分)如图是元素周期表中的部分信息。下列叙述错误的是( )

A.硅元素原子的质子数为14

B.硅原子的核外电子数比碳原子的核外电子数多8

C.硅元素是金属元素

D.硅元素化学符号为Si

【答案】C

【分析】根据图中元素周期表可以获得的信息:原子序数、相对原子质量、元素符号、元素种类等,进行分析判断即可。

【解答】解:A、根据元素周期表中同一周期从左至右原子序数依次增大;根据原子序数=核电荷数=质子数,故选项说法正确。

B、根据原子序数=质子数=核外电子数,碳原子的核外电子数=6,故选项说法正确。

C、根据元素周期表中的一格中获取的信息,属于非金属元素。

D、硅元素化学符号为Si。

故选:C。

【点评】本题难度不大,考查学生灵活运用元素周期表中元素的信息及辨别元素种类的方法进行分析解题的能力。

17.(3分)氟的气态单质F2,它几乎可以与所有金属直接化合,且在化合物中氟几乎都呈﹣1价,科学家还用Xe(氙气)6)﹣首次合成了含稀有气体元素的化合价XePtF6,其中(PtF6﹣)为带一个单位负电荷的原子团,XePtF6中Pt元素与Xe元素的化合价依次为( )

A.+6,+1 B.+6,﹣1 C.+5,﹣1 D.+5,+1

【答案】D

【分析】根据PtF6﹣为带一个单位负电荷的原子团,化合价的数值等于离子所带电荷的数值,且符号一致,结合原子团中元素的化合价代数和等于原子团的化合价、化合物中各元素化合价之和为零进行分析解答.

【解答】解:PtF6﹣为带一个单位负电荷的原子团,化合价的数值等于离子所带电荷的数值,则PtF6的化合价为﹣7价;在化合物中氟几乎都呈﹣1价,由原子团中元素的化合价代数和等于原子团的化合价,则x=+5价,根据化合物中各元素化合价之和为零,y=+3。

故选:D。

【点评】本题难度不大,掌握原子团中元素的化合价代数和等于原子团的化合价是正确解答本题的关键.

18.(3分)在“①分子一定比原子大;②Mn5+和Mn7+同属锰元素;③煮沸过的水不宜养鱼是因为该水几乎不含氧元素;④夸克的发现说明在化学变化中原子并不是最小的微粒;⑥原子在某些变化中也是可分的”说法中,正确的是( )

A.①②⑤⑥ B.②⑤⑥ C.②④⑥ D.②③④

【答案】B

【分析】①不知道分子种类和原子种类,不能比较大小;

②Mn5+和Mn7+同属锰元素;

③煮沸过程中,溶于水的氧气逸出;

④在化学变化中原子是最小的微粒;

⑤石墨和金刚石物理性质不同的原因是原子的空间结构不同,即金刚石中的碳原子是正四面体结构,石墨中的碳原子是正六边形结构;

⑥原子在某些变化中也是可分的。

【解答】解:①分子不一定比原子大,例如氢分子比铁原子小;

②Mn5+和Mn7+同属锰元素,该选项正确;

③煮沸过的水不宜养鱼,是因为该水几乎不含氧气;

④夸克的发现说明,原子不是最小的微观粒子,该选项不正确;

⑤石墨和金刚石物理性质不同的原因是原子的空间结构不同,该选项正确;

⑥原子在某些变化中也是可分的,该选项正确。

故选:B。

【点评】本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

19.(3分)为了证明土壤中存在无机盐,进行了如下实验,正确的是( )

A. B.

C. D.

【答案】C

【分析】土壤是地面的一层疏松物质,由各种粒矿物、有机物质、水分、空气等组成,能生长植物。

【解答】解:A、加热土壤时,能够验证土壤中含有水分。

B、向盛有土壤块的烧杯中加入一定量的水时,是因为空气中的主要成分不溶于水或不易溶于水,该实验能够证明土壤中含有空气。

C、先将土壤浸出液进行过滤,放入蒸发皿中,蒸发皿上会残留白色固体。

D、将土壤置于石棉网上,可闻到气味。

故选:C。

【点评】了解土壤的组成成分是解答此题的关键。

20.(3分)松材线虫病被称为“松树痛症”,松材线虫通过松褐天牛传播,寄生在木质部,下列说法错误的是( )

A.松材线虫寄生的部位是丙

B.形成层细胞分裂时向外形成乙,向内形成丁

C.松树的茎可以逐年加粗

D.松树年轮形成的主要原因是气候影响形成层细胞分裂活动

【答案】A

【分析】据图所示:甲树皮、丁木质部、乙韧皮部、丙髓,储存着营养物质,据此解答。

【解答】解:A、松材线虫寄生的部位是丁木质部。

B、形成层细胞分裂时向外形成乙韧皮部,正确。

C、松树的茎具有形成层可以逐年加粗。

D、松树年轮形成的主要原因是气候影响形成层细胞分裂活动。

故选:A。

【点评】形成层内有一些细胞能够不断分裂出新细胞,向内形成新的木质部,使其逐年加粗。

21.(3分)表中数据为冬小麦和花生在各自不同生长期对X、Y、Z等无机盐的需要量。由表中数据不能得出的结论是( )

冬小麦 花生

生长期无机盐需要量 出苗→返青 返青→拔节 拔节→开花 开花→成熟 苗期 开花期 结果期 成熟期

X(%) 15 27 42 16 5 24 42 29

Y(%) 7 23 49 21 5 23 50 22

Z(%) 11 32 51 6 7 22 66 5

A.同种植物在同一生长期对不同无机盐的需求量不同

B.同种植物在不同生长期对同种无机盐的需求量不同

C.不同植物在同一生长期对同种无机盐的需求量不同

D.植物一生都需要无机盐,所以施肥最好要一次性施足

【答案】D

【分析】无机盐对植物的生长发育起着重要的作用,这些无机盐包括含氮、磷、钾、钙、镁、硫、硼、锰、锌、钼等的多种无机盐,其中植物生活中最多的无机盐是含氮、磷、钾的无机盐,解答即可。

【解答】解:A、据表中的数据,同种植物每一列的数值均有差异,A正确;

B、从横向看,说明了同种植物在不同生长期对同种无机盐的需求量不同;

C、比较冬小麦与花生在在苗期对无机盐的需求量,C正确;

D、一次施肥过多,大于植物细胞溶液的浓度,导致植物因失水而“烧苗”。因此要合理施肥。

故选:D。

【点评】不同植物及同种植物的不同生长时期,需要的无机盐是不同的。

22.(3分)如图为气孔张开和闭合示意图,下列有关叙述错误的是( )

A.气孔是气体交换的“门户”,水分以气体形式通过气孔

B.夜幕降临,叶片气孔可由状态①转为状态②,此时保卫细胞失水

C.当太阳升起时,叶片大多数气孔呈状态①,蒸腾作用随之增强

D.气孔①→②状态的转化可影响植物体内水分、无机盐的吸收和运输

【答案】D

【分析】气孔是由两两相对而生的保卫细胞围成的空腔,它的奇妙之处就是能够自动的开闭。

【解答】解:A、植物的叶片上有许多气孔。当气孔张开时,经气孔扩散到外界空气中去,气孔是植物体蒸腾失水的“门户”。A正确;

B、保卫细胞的形状是能够调节的,又能闭合,叶片的生产活动就停止了,蒸腾作用随之而减弱;

C、每当太阳升起的时候,由状态②转为状态①,为叶片制造有机物提供二氧化碳,水分也就会通过气孔而散失;

D、蒸腾作用顺利进行能促进水分的吸收和运输以及无机盐的运输,不会影响无机盐的吸收。

故选:D。

【点评】气孔的功能是考查的重点,多以选择题的形式出现,难度一般。

23.(3分)某兴趣小组利用同一植物的新鲜枝条探究植物的蒸腾作用,实验处理如图所示,甲是去掉叶片的枝条。有关叙述正确的是( )

A.植物油的作用是防止氧气进入到水中,影响实验效果

B.装置甲和丁组合,可探究叶片是植物体进行光合作用的主要器官

C.装置乙和丙组合,可探究气孔在叶片上、下表皮分布的多少

D.乙、丙、丁中,水分通过茎和叶脉中的筛管,由叶片表面气孔散失到大气

【答案】BC

【分析】蒸腾作用是水分以气体状态从植物体内散失到体外大气中的过程。蒸腾作用的主要器官是叶片。解答即可。

【解答】解:A、植物油的作用是防止试管中的水分自然蒸发,A错误。

B、装置甲和丁组合,B正确。

C、装置乙和丙组合、下表皮分布的多少。

D、乙、丙、丁中,由叶表面的气孔散失到大气,D错误。

故选:BC。

【点评】对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验。根据变量设置一组对照实验,使实验结果具有说服力。

24.(3分)小涛的爸爸准备从苗圃买回树木移植到自家庭院中,小涛运用所学到的生物学知识给爸爸提出移植树木的建议以及说明建议的主要原因,如下表所示。其中下列哪一要点的建议与其主要原因不相符合?( )

要点 建议 主要原因

A 要在傍晚时进行移植 降低蒸腾作用

B 剪除部分枝叶 帮助茎内的水上升至叶

C 黏在根部的土团不要移除 避免伤害根部构造

D 移栽后视树木的生长情况及时打针输液 为树木的生长提供所需要的水和无机盐等营养物质

A.A B.B C.C D.D

【答案】B

【分析】蒸腾作用是水分从活的植物体表面(主要是叶子)以水蒸气的形式散失到大气中的过程,进行蒸腾作用的主要部位是绿色植物的叶片,减少叶片能降低蒸腾作用,光照弱,蒸腾作用也弱,解答即可。

【解答】解:A、叶片是蒸腾作用的主要部位,在移栽植物时,会降低蒸腾作用,利于移栽植物的成活;

B、叶片是蒸腾作用的主要部位,会降低蒸腾作用,利于移栽植物的成活;

C、黏在根部的土团不要移除,影响根对水分和无机盐的吸收,C正确;

D、移栽后视树木的生长情况及时打针输液,D正确。

故选:B。

【点评】对移栽植物进行遮荫、去掉部分枝叶,选择阴天或傍晚时移栽,带土移栽,这些措施都是为了减少水分的散失,利用移栽植物的成活。

二.填空题(共40分)

25.(10分)(1)我国家庭电路,火线和零线之间的电压正常值为 220V ,辨别火线和零线可以使用 测电笔 。

(2)一般, 不高于36V 的电压对人体是安全的;安全用电原则是: 不接触低压带电体 ,不靠近高压带电体。

(3)用笔画线代替导线,把图中的三孔插座及控制电灯的开关接到家庭电路上。

【答案】(1)220V;测电笔;(2)不高于36V;不接触低压带电体;(3)见解答图。

【分析】(1)我国家庭电路,火线和零线之间的电压正常值为220V,用测电笔来辨别火线与零线;

(2)不高于36V的电压对人体是安全的,安全用电原则:不接触低压带电体,不靠近高压带电体;

(3)家庭电路中,开关控制灯泡时,火线首先进入开关,再进入灯泡顶端的金属点,零线直接进入灯泡的螺旋套。

三孔插座的上孔接地线,左孔接零线,右孔接火线。

【解答】解:(1)我国家庭电路,火线和零线之间的电压正常值为220V;

测电笔是用来检测火线和零线的工具,使用时笔尖接触被测导线,如果氖管发光,氖管不发光。

(2)由电学常识可知,一般;安全用电的基本原则:不接触低压带电体,

(3)火线首先进入开关,开关与灯泡串联后,这样开关既能控制灯泡,断开开关,保证人体的安全。

三孔插座的接法:上孔接地线,左孔接零线;当有金属外壳的用电器插入三孔插座时,防止漏电时发生触电事故

故答案为:(1)220V;测电笔;不接触低压带电体。

【点评】本题主要考查了对常见电压值的了解,尤其是家庭电路电压、对人体的安全电压、还考查家庭电路的连接,在家庭电路中,安装各个元件,不但考虑各元件能使用,更要考虑使用的安全性。

26.(4分)如图所示是“探究通电螺线管周围磁场分布”的实验,实验时在硬纸板上均匀地撒满铁屑,通电后轻敲纸板;由此实验可发现:通电螺线管周围的磁场分布与 条形磁体 的磁场相似;当电源“+”极与A、“﹣”极与B相连,则图中螺线管的左侧(T处) N 极。

【答案】条形磁体;N

【分析】通电螺线管周围的磁场分布与条形磁体相似;通电螺线管的磁极极性与电流的方向有关,当电流方向改变时,其周围的磁场方向也改变,所以小磁针的偏转方向也改变;

安培定则的内容:用右手握住螺线管,弯曲的四指所指的方向是电流的方向,大拇指所指的那端是通电螺线管的N极。

【解答】解:由图可知,通电螺线管周围铁屑的形状与条形磁体周围铁屑的形状相似;根据螺线管中电流的流向,螺线管左端为N极。

故答案为:条形磁体;N。

【点评】题是探究通电螺线管周围磁场的实验,比较简单。

27.(4分)用相应的化学用语表示:

①氧化铝 Al2O3 。

②五氧化二氮中氮元素的化合价 2O5 。

③2个氯分子 2Cl2 。

④硝酸 HNO3 。

【答案】(1)Al2O3;

(2)2O5;

(3)2Cl2;

(4)HNO3。

【分析】本题考查化学用语的意义及书写,解题关键是分清化学用语所表达的对象是分子、原子、离子还是化合价,才能在化学符号前或其它位置加上适当的计量数来完整地表达其意义,并能根据物质化学式的书写规则正确书写物质的化学式,才能熟练准确的解答此类题目。

【解答】解:(1)氧化铝中铝元素显+3价,氧元素显﹣2价5O3,故答案为:Al2O4;

(2)元素化合价的表示方法:确定出化合物中所要标出的元素的化合价,然后在其化学式该元素的上方用正负号和数字表示,数字在后2O4,故答案为:2O3;

(3)在化学式前加数字表示分子个数,2个氯分子表示为2Cl4,故答案为:2Cl2;

(4)硝酸的化学式为HNO6,故答案为:HNO3。

【点评】本题主要考查学生对化学用语的书写和理解能力,题目设计既包含对化学符号意义的了解,又考查了学生对化学符号的书写,考查全面,注重基础,题目难度较易。

28.(4分)下列各物质:A、鲜牛奶B、水银C、冰水混合物D、氯酸钾E、新鲜空气F、液氮。

①属于混合物的是 AE ;

②属于单质的是 BF ;

③属于化合物的是 CD ;

④属于氧化物的是 C 。

【答案】①AE;

②BF;

③CD;

④C。

【分析】纯净物是由一种物质组成的物质,由两种或两种以上的物质混合而成的物质是混合物;由同种元素组成的纯净物是单质;由不同种元素组成的纯净物是化合物;在由两种元素组成,其中一种是氧元素的化合物是氧化物。

【解答】解:A、鲜牛奶中含有蛋白质、水分等多种物质;B、水银是由汞元素组成的纯净物;C、冰水混合物是由氢元素和氧元素组成的纯净物;D、氯酸钾是由三种元素组成的纯净物;E、新鲜空气中含有氧气、二氧化碳等物质;F、液氮是液态的氮气,属于单质。

故答案为:①AE;

②BF;

③CD;

④C。

【点评】本题考查纯净物、混合物、单质、化合物、氧化物的判别,了解常见物质的组成、抓住各概念的特征进行分析判断是解答此类题的关键。

29.(6分)化学与我们的日常生活息息相关,请用所学知识回答下列问题。

(1)骨质疏松是由于钙元素的流失骨矿物含量的减少引起,通常医生会建议服用一些补钙产品或含钙量高的食物,这里的钙是指钙 元素 (填原子、分子、元素、离子)。

(2)次氯酸钠(NaClO)是“84消毒液”主要成分,在日常生活中常用于家庭、宾馆、医院的卫生消毒 +1 。

(3)莽草酸(C7H10O5)是制取抗“H1N1流感“药物“达菲”的原料,174g莽草酸含氢元素的质量为 10g 。

【答案】(1)元素;

(2)+1;

(3)10g。

【分析】(1)根据物质是由元素组成的分析;

(3)化合物中元素化合价代数和为零;

(3)根据化合物中某元素的质量=该化合物的质量×该元素的质量分数,进行分析。

【解答】解:(1)骨质疏松是由于钙元素的流失骨矿物含量的减少引起,通常医生会建议服用一些补钙产品或含钙量高的食物;故答案为:元素;

(2)次氯酸钠中,钠元素化合价是+1,根据化合物中元素化合价代数和为零可知;故答案为:+1;

(3)174克莽草酸中含有碳元素的质量为:174g×=10g。

【点评】本题难度不大,考查同学们结合新信息、灵活运用化学式的含义与有关计算进行分析问题、解决问题的能力。

30.(8分)如图1是小麦根尖的结构图,识图并回答下列问题。

(1)①是根尖的 成熟 区,其功能是 吸收水分和无机盐 。④是根尖的 根冠 ,具有 保护 作用。

(2)一位农民种植的某块农田小麦产量总是比邻近地块的低。观察比较后,发现此农田的小麦长得矮小、容易倒伏、叶片面上有斑点。农民将该块肥力均匀的农田分成面积相等的五小块,进行田间实验。除施肥不同外

地块 甲 乙 丙 丁 戊

施肥情况(等物质) 尿素[CO(NH2)2] 磷酸二氢钾 磷酸二氢铵 硫酸铵 不施肥

小麦收获量(kg) 55.56 69.26 56.88 55.44 55.11

比较表中数据可判断该农田缺少的元素 钾 ,该实验的对照组是 乙 。

(3)小麦的根系是图2中的 乙 ,属于 须 根系。

【答案】(1)成熟;吸收水分和无机盐;根冠;保护。

(2)钾;乙。

(3)乙;须。

【分析】(1)根尖是指从根的顶端到生有根毛的一段.它的结构从顶端依次是④根冠、③分生区、②伸长区、①成熟区.

(2)植物的生长需要多种无机盐,无机盐对植物的生长发育起着重要的作用,这些无机盐包括含氮、磷、钾、钙、镁、硫、硼、锰、锌、钼等的多种无机盐,其中植物生活中最多的无机盐是含氮、磷、钾的无机盐。

【解答】解:(1)①是根尖的 成熟区,其功能是 吸收水分和无机盐,具有 保护作用。

(2)植物生活中需要最多的无机盐是含氮、磷、钾的无机盐,植物的生命活动就会受到相应的影响。

由表格信息可知,与甲、丁,乙组实验小麦产量明显增加,即可能与P,说明该农田可能缺少的元素是磷、钾,二者均含磷,是因为乙含有钾肥。

(3)小麦的根系是图2中的 乙,属于 须根系。

故答案为:(1)成熟;吸收水分和无机盐;保护。

(2)钾;乙。

(3)乙;须。

【点评】解答此类题目的关键是熟记根尖的结构特点.

31.(4分)如图是叶片的横切面,请据图回答下列问题:

(1)光合作用合成的有机物通过[ ③ ]叶脉中的 筛管 运输到植物体的各个部位。

(2)图中的①属于 保护 组织,叶片正面比背面颜色深,主要是因为图中标号②所示部分含有较多的 叶绿体 。

【答案】(1)③;筛管。

(2)保护;叶绿体。

【分析】(1)叶片的结构包括表皮、叶肉和叶脉.叶肉包括海绵组织和栅栏组织.

(2)图示中,①是表皮,②是栅栏组织,③是叶脉,④是气孔。

【解答】解:(1)③叶脉里有导管和筛管,光合作用需要的水分,光合作用制造的有机物也是通过叶脉中的筛管运输到植物体的其他部位的。

(2)叶片由表皮、叶肉和叶脉组成,表皮由一层排列紧密,表皮细胞的外壁上有一层透明的,表皮主要起保护作用。叶的大多数内部组织分化成富含叶绿体的薄壁组织、栅栏组织及保卫细胞,能旺盛地进行光合作用。这也是叶片正面比背面颜色深的一方面原因。

故答案为:(1)③;筛管。

(2)保护;叶绿体。

【点评】回答此题的关键是明确叶片的结构和功能。

三.实验探究题(每空2分,共40分)

32.(8分)小明设计了一种“自动限重器”,如图(甲)所示。该装置由控制电路和工作电路组成(实质是电动机)、压敏电阻R1和滑动变阻器R2等。压敏电阻R1的阻值随压力F变化的关系如图(乙)所示。当货架承受的压力达到限定值,电磁继电器会自动控制货物装载机停止向货架上摆放物品。已知控制电路的电源电压U=6V

(1)由图(乙)中的图象可知,随着压力F的增大1的阻值将 减小 。

(2)用笔画线代替导线将图(甲)的电路连接完整。

(3)随着控制电路电流的增大,电磁铁的磁性将 增强 ,当电磁继电器线圈中的电流大小为30mA时,衔铁被吸下。若货架能承受的最大压力为600N,则所选滑动变阻器R2的最大阻值至少为 80 Ω。

【答案】(1)减小;(2)如图(甲)所示:;(3)增强;80。

【分析】(1)根据图(乙)可知:压敏电阻的阻值随压力的增大而减小。

(2)将货物装载机和上触点串联组成工作电路,将R1、滑动变阻器R2、电磁铁串联接入控制电路,电路如图。

(3)根据影响电磁铁磁性强弱的因素可知:电流越大,磁性越强。

【解答】解:(1)由图(乙)中的图象可知,随着压力F的增大1的阻值将减小。

(2)将货物装载机和上触点串联组成工作电路,将R1、滑动变阻器R2、电磁铁串联接入控制电路,电路如图(甲)所示;

。

(3)随着控制电路电流的增大,电磁铁的磁性将增强;

当电磁继电器线圈中的电流大小为30mA时,此时控制电路中的总电阻为:;

根据题图(乙)可知,此时压敏电阻的阻值R7=120Ω,所以此时滑动变阻器接入电路的最大阻值至少为:

R2=R﹣R1=200Ω﹣120Ω=80Ω。

答:(1)减小;(2)如图(甲)所示:;(3)增强;80。

【点评】此题考查的电磁继电器的基本原理和欧姆定律的简单应用以及影响电磁铁磁性强弱的因素,属于基础题。

33.(8分)某小组在探究“通电螺线管磁性强弱与哪些因素有关”的实验中,设计了如图所示电路,并进行了实验,使指针绕O点转动,记录指针A所指的刻度值大小

线圈接线点 接线柱1 接线柱2 接线柱3

实验次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9

电流(安) 0.8 1.2 1.6 0.8 1.2 1.6 0.8 1.2 1.6

指针A所指的刻度值大小 0.8 1.2 1.6 0.6 0.9 1.2 0.4 0.6 0.8

(1)进行1、2、3实验控制不变的变量是 线圈匝数 ,从而探究 通电螺线管磁性强弱与电流 的关系。

(2)实验中,他们将开关S从1换到2上时,调节变阻器的滑片P,此时调节滑动变阻器是为了 保证电流不变 。

(3)写出能使指针反向偏转的具体措施: 把电源的正负极调换一下 (写出一条即可)。

【答案】(1)线圈匝数;通电螺线管磁性强弱与电流;(2)保证电流不变;(3)把电源的正负极调换一下。

【分析】(1)通电螺线管磁性强弱影响因素:电流大小、线圈匝数多少、有无铁芯;探究电磁铁磁性强弱跟电流关系时,控制线圈匝数一定;

(2)要研究通电螺线管磁场的强弱与线圈匝数关系时,要控制电流大小相同;

(3)通电螺线管周围磁场的方向与电流方向和线圈的绕向这两个因素有关,若只改变其中的一个,磁场方向发生改变;若两个因素同时改变,磁场方向不变。

【解答】解:(1)比较1、2、7次实验,改变了电流;

(2)实验中,他将开关S从1换到2上时,为了保证电流不变,控制两次实验的电流大小不变;

(3)要使指针反向偏转,可以改变通电螺线管的电流方向来改变通电螺线管周围磁场的方向。

故答案为:(1)线圈匝数;通电螺线管磁性强弱与电流;(3)把电源的正负极调换一下。

【点评】本实验中,既有转换法的运用,也有控制变量法的研究,是物理学中较典型的实验之一,是我们应该掌握的。

34.(8分)如图是氨气与氧气反应生成氮气和水的微观示意图,其中不同的球代表不同种原子。

请通过比较、归纳,回答下列问题:

(1)以上反应中表示氨气分子的是 A (填字母);

(2)该反应前后发生变化的微粒种类是 2 ;

(3)氢气分子和水分子的相同点是 都含有氢原子 ;

(4)根据上述示意图,请从微观角度描述你获得的关于化学变化的一个信息: 在化学变化中分子可以再分,原子不可再分(合理即可) 。

【答案】(1)A;

(2)2;

(3)都含有氢原子;

(4)在化学变化中分子可以再分,原子不可再分(合理即可)。

【分析】(1)根据微粒的构成分析;

(2)根据微粒的变化分析;

(3)根据氢气分子和水分子的构成分析;

(4)根据微粒的变化分析在化学反应中分子、原子的变化等。

【解答】解:(1)由微粒的构成可知,以上反应中表示氨气分子的是A;

(2)由微粒的变化可知,该反应前后发生变化的微粒种类是氨分子和氧分子2种;

(3)由分子的构成可知,氢气分子和水分子的相同点是都含有氢原子;

(4)由微粒的变化可知,在化学变化中分子可以再分。

故答案为:(1)A;

(2)2;

(3)都含有氢原子;

(4)在化学变化中分子可以再分,原子不可再分(合理即可)。

【点评】本题主要考查氨气燃烧的微观示意图,解答时要根据各种物质的构成和性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

35.(8分)如图显示的装置用作比较一带叶枝条在不同光强度下的失水速率。在每一光强度下,气泡最初及最终的位置记录如下表。

光强度 气泡最初位置(mm) 十分钟后的位置(mm) 失水速率(毫米/分钟)

+ 0 15 1.5

++ 2 22 2.0

+++ 1 24 ?

++++ 4 28 2.4

(1)实验进行时,枝条的 蒸腾作用散失水分 使气泡移动。

(2)计算在“+++”光强度下的失水速率: 2.3 毫米/分钟。

(3)根据实验结果,你认为光强度对失水速率有何影响? 随光照强度增加,枝条失水速率增大 。

(4)在每一组实验开始时,应如何操作才能使气泡回到0刻度? 打开开关,使水从储水器流下,推动气泡回零 。

【答案】(1)蒸腾作用散失水分。

(2)2.3。

(3)随光照强度增加,枝条失水速率增大。

(4)打开开关,使水从储水器流下,推动气泡回零。

【分析】回答此题的关键是:一、知道对照试验的设置原则;二、水分在植物体内运输的通道。

【解答】解:(1)大约99%都通过绿色植物的蒸腾作用以水蒸气的形式散发到大气当中去了,植物通过根从土壤中吸收水分。

(2)失水速率就是10分钟后气泡位置减去气泡初始位置在增加的光照强度10。即当光照强度为+++的失水速率是:(24﹣1)÷10═2.7(毫米/分钟)。

(3)从表中数据可以看出,有光的条件。可见光照时比黑暗时植物的蒸腾作用旺盛。

(4)打开开关,使水从储水器流下。

故答案为:

(1)蒸腾作用散失水分。

(2)2.3。

(3)随光照强度增加,枝条失水速率增大。

(4)打开开关,使水从储水器流下。

【点评】对照实验的设置中,要坚持变量唯一的原则。

36.(8分)倪老师在课堂.上展示课本上“植物植物细胞细胞失水的实验”后,要求同学们再想出其它方法探究植物细胞的吸水和失水条件。小森同学做了如下实验:

步骤一:分别取20mL清水和20mL不同浓度(5%、10%)的食盐水依次置于A、B、C三个烧杯。

步骤二:取三块新鲜小萝卜块,分别置于A、B、C三个烧杯中(萝卜块全部被淹没),都静置浸泡5分钟。

步骤三:取出萝卜块,分别测量出三只烧杯中液体的体积。

步骤四:记录数据于下列表中。

周围溶液浓度(%)

清水(A) 5%的食盐水(B) 10%的食盐水(C)

溶液体积(mL) 19.5 22.6 24.4

(1)步骤二中存在明显不足,请帮助指正: 萝卜块大小应该一样 。

(2)A组清水测出的值略变小(不考虑蒸发、读数误差),原因最可能是: 萝卜块细胞液的浓度大于清水的浓度,因此萝卜块吸水 。

(3)从B组和C组实验对比得出的结论是: 当萝卜块细胞液浓度与周围溶液浓度差别越大时,萝卜块失水越快 。

(4)该实验除了通过定量证明植物细胞的吸水或失水,也可以通过 萝卜块硬挺和软缩的变化 的变化来定性证明植物细胞的吸水或失水。

【答案】(1)萝卜块大小应该一样。

(2)萝卜块细胞液的浓度大于清水的浓度,因此萝卜块吸水。

(3)当萝卜块细胞液浓度与周围溶液浓度差别越大时,萝卜块失水越快。

(4)萝卜块硬挺和软缩的变化。

【分析】植物细胞吸水和失水的原理:植物细胞吸水还是失水取决于细胞液浓度与周围环境溶液的浓度大小.当细胞外部溶液的浓度大于细胞内部浓度时,细胞失水;当细胞外部溶液的浓度小于细胞内部浓度时,细胞吸水。

【解答】解:(1)这是一个对照试验,变量是溶液的浓度,因此萝卜块应该一样大。

(2)植物细胞吸水的原理是:当细胞液浓度大于周围水溶液浓度时,植物细胞吸水,植物细胞失水,原因最可能是:萝卜块细胞液的浓度大于清水的浓度,导致A组清水体积略变小。

(3)从B组和C组实验对比得出的结论是:当萝卜块细胞液浓度与周围溶液浓度差别越大时,萝卜块失水越快。

(4)细胞的吸水和失水不只通过溶液体积的变化来定量证明,也可以通过测量萝卜块硬挺和软缩的变化来定性证明,吸水越多越硬,失水越多越软。

故答案为:(1)萝卜块大小应该一样。

(2)萝卜块细胞液的浓度大于清水的浓度,因此萝卜块吸水。

(3)当萝卜块细胞液浓度与周围溶液浓度差别越大时,萝卜块失水越快。

(4)萝卜块硬挺和软缩的变化。

【点评】只要掌握了植物吸水和失水的原理以及对照试验的原理,就能做对本题做出正确的解答。

四.计算题(共8分)

37.(8分)木糖醇是一种有机化合物其分子结构如图所示,原产于芬兰,是从白桦树、橡树、玉米芯、甘蔗渣等植物原料中提取出来的一种天然甜味剂。在自然界中,但含量很低。

(1)根据题图写出木糖醇的化学式 C5H12O5 。

(2)组成木糖醇的各元素质量比 15:3:20 。

(3)木糖醇中碳元素的质量分数是多少?

【答案】(1)C5H12O5;

(2)15:3:20;

(3)40.0%。

【分析】(1)根据木糖醇的微观构成进行分析;

(2)根据元素质量比的计算方法进行分析;

(3)根据元素质量分数的计算方法进行分析。

【解答】解:(1)由微观构成可知,木糖醇的化学式为C5H12O5,故答案为:C8H12O5;

(2)组成木糖醇的碳、氢、氧元素质量比(12×5):12:(16×8)=15:3:20;

(3)木糖醇中碳元素的质量分数是≈40.0%。

【点评】本题主要考查化学式的计算,难度不大。

一、选择题(每小题3分,共72分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1.(3分)首先发现通电导体周围存在磁场的科学家是( )

A.墨子 B.奥斯特 C.法拉第 D.安培

2.(3分)如图所示,一根条形磁铁,左端为S极( )

A. B.

C. D.

3.(3分)下列四幅图中,磁感线的方向、磁极名称标注正确的是( )

A.

B.

C.

D.

4.(3分)弹簧下吊一小条型磁铁(上端为N),如图所示,若将滑片P向左移动,则( )

A.弹簧将缩短,电流表的示数将变大

B.弹簧将更长,电流表的示数将变大

C.弹簧将缩短,电流表的示数将变小

D.弹簧将更长,电流表的示数将变小

5.(3分)如图是机场的安检人员用手持金属探测器检查乘客的情景,当探测线圈靠近金属物体时,在金属物体中就会产生电流,就可以判定探测线圈下面有金属物体了。图中能反映出金属探测器工作原理的是( )

A. B.

C. D.

6.(3分)如图所示,a、b导体均是闭合电路的一部分,现让(1),磁体不动;而(2)中b不动(如图箭头方向)。问a、b中有无感应电流产生( )

A.a中无,b中有 B.a中有,b中

C.a、b中均有 D.a、b中均无

7.(3分)如图所示,甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线;乙站在地上一只手接触到零线,丁站在地面上用手去拉丙。则( )

A.甲、乙都会触电 B.甲、丙都会触电

C.乙、丁都会触电 D.丙、丁都会触电

8.(3分)如图为直流电动机的工作原理图,分析正确的是( )

A.改变磁场方向可以改变线圈转动的方向

B.电动机通电后不转,一定是电路断路

C.电动机工作过程中,消耗的电能全部转化为机械能

D.线圈连续转动是靠电磁继电器来实现的

9.(3分)如图所示是某家庭电路的一部分,闭合开关S1、S2,灯L1发光,灯L2不发光。用测电笔分别接触C、D两点,氖管都发光。若电路中只有一处故障,则( )

A.L1短路 B.B、C间断路 C.L2断路 D.A、D间断路

10.(3分)英国理论物理学家保罗 狄拉克在1928年通过数学方法预言了反粒子的存在,他认为每一种粒子都应有一个和它质量、带电量相等,而电性却正好相反的反粒子存在。近年来3+离子,据此推测反H3+离子的结构是( )

A.由三个带正电荷的质子与两个带正电荷的电子构成

B.由三个带负电荷的质子与两个带正电荷的电子构成

C.由两个带正电荷的质子与三个带负电荷的电子构成

D.由两个带负电荷的质子与三个带正电荷的电子构成

11.(3分)某同学对一些科学符号中数字的含义有如下的理解,其中正确的是( )

A.CO2:可表示二氧化碳气体中有2个氧原子

B.2C:可表示两种碳单质

C.CO32﹣:可表示一个碳酸根离子带2个单位负电荷

D.A13+:一个铝原子带三个单位的正电荷

12.(3分)卢瑟福的α粒子轰击金箔实验(图甲所示)推翻了汤姆生在1897年提出的原子结构模型,为建立现代原子理论打下了基础。在分析实验结果的基础上( )

A.通过该实验可知原子内部几乎是空的

B.图乙所示原子核式结构是一种模型

C.通过该实验可知原子核体积很小

D.α粒子可能的运动轨迹是abcd

13.(3分)乙炔(C2H2)俗称风煤或电石气,是炔烃化合物中体积最小的一员,主要作工业用途,该气体由乙炔分子构成,每个C2H2分子是由( )

A.两个碳元素和两个氢元素构成

B.两个碳分子和两个氢分子构成

C.两个碳原子和两个氢原子构成

D.一个碳分子和一个氢分子构成

14.(3分)中国是茶的故乡,中国人发现并利用茶,据说始于神农时代7H14N2O3),茶具有提神、消除疲劳、抗菌等作用,下列关于茶氨酸的说法中正确的是( )

A.茶氨酸中氮元素与氧元素的个数比为2:3

B.茶氨酸中有7个碳原子

C.C7H14N2O3的相对分子质量为174

D.C7H14N2O3中氧元素的质量分数是26%

15.(3分)下列各组微粒中,含有相同质子数和电子数的组是( )

A.Al3+、Al B.K+、NH3 C.N2、CO D.NO、CO2

16.(3分)如图是元素周期表中的部分信息。下列叙述错误的是( )

A.硅元素原子的质子数为14

B.硅原子的核外电子数比碳原子的核外电子数多8

C.硅元素是金属元素

D.硅元素化学符号为Si

17.(3分)氟的气态单质F2,它几乎可以与所有金属直接化合,且在化合物中氟几乎都呈﹣1价,科学家还用Xe(氙气)6)﹣首次合成了含稀有气体元素的化合价XePtF6,其中(PtF6﹣)为带一个单位负电荷的原子团,XePtF6中Pt元素与Xe元素的化合价依次为( )

A.+6,+1 B.+6,﹣1 C.+5,﹣1 D.+5,+1

18.(3分)在“①分子一定比原子大;②Mn5+和Mn7+同属锰元素;③煮沸过的水不宜养鱼是因为该水几乎不含氧元素;④夸克的发现说明在化学变化中原子并不是最小的微粒;⑥原子在某些变化中也是可分的”说法中,正确的是( )

A.①②⑤⑥ B.②⑤⑥ C.②④⑥ D.②③④

19.(3分)为了证明土壤中存在无机盐,进行了如下实验,正确的是( )

A. B.

C. D.

20.(3分)松材线虫病被称为“松树痛症”,松材线虫通过松褐天牛传播,寄生在木质部,下列说法错误的是( )

A.松材线虫寄生的部位是丙

B.形成层细胞分裂时向外形成乙,向内形成丁

C.松树的茎可以逐年加粗

D.松树年轮形成的主要原因是气候影响形成层细胞分裂活动

21.(3分)表中数据为冬小麦和花生在各自不同生长期对X、Y、Z等无机盐的需要量。由表中数据不能得出的结论是( )

冬小麦 花生

生长期无机盐需要量 出苗→返青 返青→拔节 拔节→开花 开花→成熟 苗期 开花期 结果期 成熟期

X(%) 15 27 42 16 5 24 42 29

Y(%) 7 23 49 21 5 23 50 22

Z(%) 11 32 51 6 7 22 66 5

A.同种植物在同一生长期对不同无机盐的需求量不同

B.同种植物在不同生长期对同种无机盐的需求量不同

C.不同植物在同一生长期对同种无机盐的需求量不同

D.植物一生都需要无机盐,所以施肥最好要一次性施足

22.(3分)如图为气孔张开和闭合示意图,下列有关叙述错误的是( )

A.气孔是气体交换的“门户”,水分以气体形式通过气孔

B.夜幕降临,叶片气孔可由状态①转为状态②,此时保卫细胞失水

C.当太阳升起时,叶片大多数气孔呈状态①,蒸腾作用随之增强

D.气孔①→②状态的转化可影响植物体内水分、无机盐的吸收和运输

23.(3分)某兴趣小组利用同一植物的新鲜枝条探究植物的蒸腾作用,实验处理如图所示,甲是去掉叶片的枝条。有关叙述正确的是( )

A.植物油的作用是防止氧气进入到水中,影响实验效果

B.装置甲和丁组合,可探究叶片是植物体进行光合作用的主要器官

C.装置乙和丙组合,可探究气孔在叶片上、下表皮分布的多少

D.乙、丙、丁中,水分通过茎和叶脉中的筛管,由叶片表面气孔散失到大气

24.(3分)小涛的爸爸准备从苗圃买回树木移植到自家庭院中,小涛运用所学到的生物学知识给爸爸提出移植树木的建议以及说明建议的主要原因,如下表所示。其中下列哪一要点的建议与其主要原因不相符合?( )

要点 建议 主要原因

A 要在傍晚时进行移植 降低蒸腾作用

B 剪除部分枝叶 帮助茎内的水上升至叶

C 黏在根部的土团不要移除 避免伤害根部构造

D 移栽后视树木的生长情况及时打针输液 为树木的生长提供所需要的水和无机盐等营养物质

A.A B.B C.C D.D

二.填空题(共40分)

25.(10分)(1)我国家庭电路,火线和零线之间的电压正常值为 ,辨别火线和零线可以使用 。

(2)一般, 的电压对人体是安全的;安全用电原则是: ,不靠近高压带电体。

(3)用笔画线代替导线,把图中的三孔插座及控制电灯的开关接到家庭电路上。

26.(4分)如图所示是“探究通电螺线管周围磁场分布”的实验,实验时在硬纸板上均匀地撒满铁屑,通电后轻敲纸板;由此实验可发现:通电螺线管周围的磁场分布与 的磁场相似;当电源“+”极与A、“﹣”极与B相连,则图中螺线管的左侧(T处) 极。

27.(4分)用相应的化学用语表示:

①氧化铝 。

②五氧化二氮中氮元素的化合价 。

③2个氯分子 。

④硝酸 。

28.(4分)下列各物质:A、鲜牛奶B、水银C、冰水混合物D、氯酸钾E、新鲜空气F、液氮。

①属于混合物的是 ;

②属于单质的是 ;

③属于化合物的是 ;

④属于氧化物的是 。

29.(6分)化学与我们的日常生活息息相关,请用所学知识回答下列问题。

(1)骨质疏松是由于钙元素的流失骨矿物含量的减少引起,通常医生会建议服用一些补钙产品或含钙量高的食物,这里的钙是指钙 (填原子、分子、元素、离子)。

(2)次氯酸钠(NaClO)是“84消毒液”主要成分,在日常生活中常用于家庭、宾馆、医院的卫生消毒 。

(3)莽草酸(C7H10O5)是制取抗“H1N1流感“药物“达菲”的原料,174g莽草酸含氢元素的质量为 。

30.(8分)如图1是小麦根尖的结构图,识图并回答下列问题。

(1)①是根尖的 区,其功能是 。④是根尖的 ,具有 作用。

(2)一位农民种植的某块农田小麦产量总是比邻近地块的低。观察比较后,发现此农田的小麦长得矮小、容易倒伏、叶片面上有斑点。农民将该块肥力均匀的农田分成面积相等的五小块,进行田间实验。除施肥不同外

地块 甲 乙 丙 丁 戊

施肥情况(等物质) 尿素[CO(NH2)2] 磷酸二氢钾 磷酸二氢铵 硫酸铵 不施肥

小麦收获量(kg) 55.56 69.26 56.88 55.44 55.11

比较表中数据可判断该农田缺少的元素 ,该实验的对照组是 。

(3)小麦的根系是图2中的 ,属于 根系。

31.(4分)如图是叶片的横切面,请据图回答下列问题:

(1)光合作用合成的有机物通过[ ]叶脉中的 运输到植物体的各个部位。

(2)图中的①属于 组织,叶片正面比背面颜色深,主要是因为图中标号②所示部分含有较多的 。

三.实验探究题(每空2分,共40分)

32.(8分)小明设计了一种“自动限重器”,如图(甲)所示。该装置由控制电路和工作电路组成(实质是电动机)、压敏电阻R1和滑动变阻器R2等。压敏电阻R1的阻值随压力F变化的关系如图(乙)所示。当货架承受的压力达到限定值,电磁继电器会自动控制货物装载机停止向货架上摆放物品。已知控制电路的电源电压U=6V

(1)由图(乙)中的图象可知,随着压力F的增大1的阻值将 。

(2)用笔画线代替导线将图(甲)的电路连接完整。

(3)随着控制电路电流的增大,电磁铁的磁性将 ,当电磁继电器线圈中的电流大小为30mA时,衔铁被吸下。若货架能承受的最大压力为600N,则所选滑动变阻器R2的最大阻值至少为 Ω。

33.(8分)某小组在探究“通电螺线管磁性强弱与哪些因素有关”的实验中,设计了如图所示电路,并进行了实验,使指针绕O点转动,记录指针A所指的刻度值大小

线圈接线点 接线柱1 接线柱2 接线柱3

实验次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9

电流(安) 0.8 1.2 1.6 0.8 1.2 1.6 0.8 1.2 1.6

指针A所指的刻度值大小 0.8 1.2 1.6 0.6 0.9 1.2 0.4 0.6 0.8

(1)进行1、2、3实验控制不变的变量是 ,从而探究 的关系。

(2)实验中,他们将开关S从1换到2上时,调节变阻器的滑片P,此时调节滑动变阻器是为了 。

(3)写出能使指针反向偏转的具体措施: (写出一条即可)。

34.(8分)如图是氨气与氧气反应生成氮气和水的微观示意图,其中不同的球代表不同种原子。

请通过比较、归纳,回答下列问题:

(1)以上反应中表示氨气分子的是 (填字母);

(2)该反应前后发生变化的微粒种类是 ;

(3)氢气分子和水分子的相同点是 ;

(4)根据上述示意图,请从微观角度描述你获得的关于化学变化的一个信息: 。

35.(8分)如图显示的装置用作比较一带叶枝条在不同光强度下的失水速率。在每一光强度下,气泡最初及最终的位置记录如下表。

光强度 气泡最初位置(mm) 十分钟后的位置(mm) 失水速率(毫米/分钟)

+ 0 15 1.5

++ 2 22 2.0

+++ 1 24 ?

++++ 4 28 2.4

(1)实验进行时,枝条的 使气泡移动。

(2)计算在“+++”光强度下的失水速率: 毫米/分钟。

(3)根据实验结果,你认为光强度对失水速率有何影响? 。

(4)在每一组实验开始时,应如何操作才能使气泡回到0刻度? 。

36.(8分)倪老师在课堂.上展示课本上“植物植物细胞细胞失水的实验”后,要求同学们再想出其它方法探究植物细胞的吸水和失水条件。小森同学做了如下实验:

步骤一:分别取20mL清水和20mL不同浓度(5%、10%)的食盐水依次置于A、B、C三个烧杯。

步骤二:取三块新鲜小萝卜块,分别置于A、B、C三个烧杯中(萝卜块全部被淹没),都静置浸泡5分钟。

步骤三:取出萝卜块,分别测量出三只烧杯中液体的体积。

步骤四:记录数据于下列表中。

周围溶液浓度(%)

清水(A) 5%的食盐水(B) 10%的食盐水(C)

溶液体积(mL) 19.5 22.6 24.4

(1)步骤二中存在明显不足,请帮助指正: 。

(2)A组清水测出的值略变小(不考虑蒸发、读数误差),原因最可能是: 。

(3)从B组和C组实验对比得出的结论是: 。

(4)该实验除了通过定量证明植物细胞的吸水或失水,也可以通过 的变化来定性证明植物细胞的吸水或失水。

四.计算题(共8分)

37.(8分)木糖醇是一种有机化合物其分子结构如图所示,原产于芬兰,是从白桦树、橡树、玉米芯、甘蔗渣等植物原料中提取出来的一种天然甜味剂。在自然界中,但含量很低。

(1)根据题图写出木糖醇的化学式 。

(2)组成木糖醇的各元素质量比 。

(3)木糖醇中碳元素的质量分数是多少?

2021-2022学年浙江省杭州市上城区钱学森学校八年级(下)期中科学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题(每小题3分,共72分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1.(3分)首先发现通电导体周围存在磁场的科学家是( )

A.墨子 B.奥斯特 C.法拉第 D.安培

【答案】B

【分析】奥斯特最早发现了电流的磁效应,即电流能够产生磁场。

【解答】解:丹麦物理学家奥斯特首先发现了电流周围存在磁场,第一个揭示了电和磁之间的联系。

故选:B。

【点评】平时多搜集、多读、多记,掌握物理学史的相关知识,就能顺利解决此类题目。

2.(3分)如图所示,一根条形磁铁,左端为S极( )

A. B.

C. D.

【答案】D

【分析】条形磁铁的两端磁性最强,中间磁性最弱,根据这个规律进行判断。

【解答】解:条形磁铁两极处磁性最强,从两端向中间逐渐减弱,故图象的变化规律是先减小,故D符合题意。

故选:D。

【点评】图象法为物理学习中的一项重要的方法,在学习中要注意分析。

3.(3分)下列四幅图中,磁感线的方向、磁极名称标注正确的是( )

A.

B.

C.

D.

【答案】B

【分析】解决此题要知道磁感线是闭合曲线,磁铁外部的磁感线是从北极出来,回到磁铁的南极,内部是从南极到北极。

【解答】解:A、图中的左端应该为N极,不符合题意;

B、图中的左端应该为N极,符合题意;

C、图中磁感线应该从N极出发,不符合题意;

D、图中磁感线应该从N极出发,不符合题意;

故选:B。

【点评】解决此题要结合磁感线及其特点进行分析解答。

4.(3分)弹簧下吊一小条型磁铁(上端为N),如图所示,若将滑片P向左移动,则( )

A.弹簧将缩短,电流表的示数将变大

B.弹簧将更长,电流表的示数将变大

C.弹簧将缩短,电流表的示数将变小

D.弹簧将更长,电流表的示数将变小

【答案】B

【分析】弹簧的长度的变化是由条形磁体对弹簧拉力的变化引起的。而条形磁体对弹簧的拉力又是随着由电磁铁对其作用力的变化而变化的,电磁铁对条形磁体作用力的变化是由其磁性强弱的变化引起的,因此从影响电磁铁的磁性强弱因素的变化入手分析解决此题。

【解答】解:利用右手螺旋定则可以判定电磁铁的下端为S极,上端为N极。

当滑片P向左滑动时,滑动变阻器接入电路的阻值变小,电路中的电流减大,所以电磁铁的磁性增强。

电磁铁对条形磁体的吸引力变大,条形磁体对弹簧的拉力增大。

综上分析,故选B。

【点评】从要判断的结论入手,逐步分析直到题干中告诉的已知量,然后再从题目中告诉的已知量入手分析。此题的综合性、逻辑性都非常强。

5.(3分)如图是机场的安检人员用手持金属探测器检查乘客的情景,当探测线圈靠近金属物体时,在金属物体中就会产生电流,就可以判定探测线圈下面有金属物体了。图中能反映出金属探测器工作原理的是( )

A. B.

C. D.

【答案】B

【分析】由题意可知,探测器是将线圈靠近金属物体时,相当于闭合电路的部分导体在切割磁感线,从而产生了电流,则分析各实验现象可知能产生电流的选项。

【解答】解:当线圈靠近金属物体时,在金属物体中产生电流,故在金属中会产生电流;

A选项为探究电流的周围存在磁场的实验;B选项为探究电磁感应现象的实验;D为探究通电导体在磁场中受力的实验;

故选:B。

【点评】本题考查电磁感应现象的应用,要求学生能通过题意找出探测器的原理,并能正确掌握各实验的意义。

6.(3分)如图所示,a、b导体均是闭合电路的一部分,现让(1),磁体不动;而(2)中b不动(如图箭头方向)。问a、b中有无感应电流产生( )

A.a中无,b中有 B.a中有,b中

C.a、b中均有 D.a、b中均无

【答案】B

【分析】产生感应电流的条件:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感应运动时,电路中就会产生感应电流。

【解答】解:a中的导体做切割磁感线运动,会产生感应电流,没有做切割磁感线运动。

故选:B。

【点评】本题考查了产生感应电流的条件,属于基础题。

7.(3分)如图所示,甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线;乙站在地上一只手接触到零线,丁站在地面上用手去拉丙。则( )

A.甲、乙都会触电 B.甲、丙都会触电

C.乙、丁都会触电 D.丙、丁都会触电

【答案】D

【分析】触电的实质是当有一定大小的电流通过人体,就会引起人体触电;

家庭电路的触电事故有两种:单相触电和双相触电。单相触电是站在地上和火线接触或间接接触火线;双相触电是人体一端接触火线,一端接触零线。

【解答】解:甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线,无法形成电流的通路;

乙站在地上一只手接触到零线,因为零线与大地之间没有电压,不会发生触电;

丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线,此时,这样电流可以从火线经丙,会造成丙。

综上所述,甲、乙都不会触电,丙。

故选:D。

【点评】此题考查的是触电的两种类型和家庭电路的连接,掌握触电的实质是:人体直接或间接跟火线接触造成的。

8.(3分)如图为直流电动机的工作原理图,分析正确的是( )

A.改变磁场方向可以改变线圈转动的方向

B.电动机通电后不转,一定是电路断路

C.电动机工作过程中,消耗的电能全部转化为机械能

D.线圈连续转动是靠电磁继电器来实现的

【答案】A

【分析】(1)线圈转动方向跟电流方向和磁场方向有关,改变其中的一者,线圈转动方向改变,同时改变两者线圈转动方向不变。

(2)电动机通电后不转原因:电流太小;磁场磁性太弱;断路;线圈处于平衡位置。

(3)电动机工作时电能主要转化为机械能,还有一部分转化为内能。

(4)线圈连续转动是靠换向器。

【解答】解:A、改变磁场方向可以改变线圈转动方向。

B、电动机通电后不转原因:电流太小;断路。故B错误。

C、电动机工作时电能大部分转化为机械能。故C错误。

D、换向器在线圈刚转过平衡位置时,能使线圈连续转动下去。

故选:A。

【点评】本题考查了电动机的能量转化、换向器的作用、电动机不转原因、如何改变线圈的转动方向等问题,考查的比较全面。

9.(3分)如图所示是某家庭电路的一部分,闭合开关S1、S2,灯L1发光,灯L2不发光。用测电笔分别接触C、D两点,氖管都发光。若电路中只有一处故障,则( )

A.L1短路 B.B、C间断路 C.L2断路 D.A、D间断路

【答案】B

【分析】在正常情况下,开关闭合后,A、B与火线相通,用测电笔时,应都亮,B、C与零线相通,用测电笔测时,应都不亮,但C也亮了,说明C点与火线相连。

【解答】解:闭合开关S1、S2,L4灯发光,L2灯不发光,并且用试电笔分别接触C,氖管都发光1 灯的线路正常,而C点通过L8 灯与火线相连,L2没有断路,因此故障为B。

故选:B。

【点评】本题考查了学生利用测电笔排查家庭故障的能力,对测电笔要会安全的使用,学会判断故障所在。

10.(3分)英国理论物理学家保罗 狄拉克在1928年通过数学方法预言了反粒子的存在,他认为每一种粒子都应有一个和它质量、带电量相等,而电性却正好相反的反粒子存在。近年来3+离子,据此推测反H3+离子的结构是( )

A.由三个带正电荷的质子与两个带正电荷的电子构成

B.由三个带负电荷的质子与两个带正电荷的电子构成

C.由两个带正电荷的质子与三个带负电荷的电子构成

D.由两个带负电荷的质子与三个带正电荷的电子构成

【答案】B

【分析】反粒子都应有一个和它质量、带电量相等,而电性却正好相反的反粒子存在,据此信息进行分析解答。

【解答】解:根据题给信息知,反粒子中,电子带正电荷3+离子即为H3﹣离子的结构是由三个带负电荷的质子与两个带正龟荷的电子构成;

故选:B。

【点评】本题考查了原子和离子的相互转化等相关知识,能够利用题给信息是解答的关键。

11.(3分)某同学对一些科学符号中数字的含义有如下的理解,其中正确的是( )

A.CO2:可表示二氧化碳气体中有2个氧原子

B.2C:可表示两种碳单质

C.CO32﹣:可表示一个碳酸根离子带2个单位负电荷

D.A13+:一个铝原子带三个单位的正电荷

【答案】C

【分析】本题考查化学用语的意义及书写,解题关键是分清化学用语所表达的对象是分子、原子、离子还是化合价,才能在化学符号前或其它位置加上适当的计量数来完整地表达其意义,并能根据物质化学式的书写规则正确书写物质的化学式,才能熟练准确的解答此类题目。

【解答】解:A、CO2可表示一个二氧化碳分子中有2个氧原子,错误;

B、4C表示2个碳原子;

C、CO35﹣可表示一个碳酸根离子带2个单位负电荷,正确;

D、Al3+表示一个铝离子带2个单位的正电荷,错误;

故选:C。

【点评】本题主要考查学生对化学用语的书写和理解能力,题目设计既包含对化学符号意义的了解,又考查了学生对化学符号的书写,考查全面,注重基础,题目难度较易。

12.(3分)卢瑟福的α粒子轰击金箔实验(图甲所示)推翻了汤姆生在1897年提出的原子结构模型,为建立现代原子理论打下了基础。在分析实验结果的基础上( )

A.通过该实验可知原子内部几乎是空的

B.图乙所示原子核式结构是一种模型

C.通过该实验可知原子核体积很小

D.α粒子可能的运动轨迹是abcd

【答案】D

【分析】核式原子结构认为:原子的质量几乎全部集中在直径很小的核心区域,叫原子核,电子在原子核外绕核作轨道运动;原子核带正电,电子带负电。

【解答】解:ABC、核式原子结构认为:原子的质量几乎全部集中在直径很小的核心区域,电子在原子核外绕核作轨道运动;

D、由于原子中原子核体积很小,所以α粒子遇到原子核就会发生偏向;因为原子的核外电子质量很小,电子的质量小的可以忽略不计,例如b,α粒子是直接穿过,α粒子也带正电荷,所以α是不可能向原子核靠近的。故D错误;

故选:D。

【点评】解答本题关键是要知道卢瑟福的α粒子轰击金箔实验的现象,和出现该现象的原因。

13.(3分)乙炔(C2H2)俗称风煤或电石气,是炔烃化合物中体积最小的一员,主要作工业用途,该气体由乙炔分子构成,每个C2H2分子是由( )

A.两个碳元素和两个氢元素构成

B.两个碳分子和两个氢分子构成

C.两个碳原子和两个氢原子构成

D.一个碳分子和一个氢分子构成

【答案】C

【分析】分子是由原子构成的,由化学式进行分析即可。

【解答】解:分子是由原子构成的,每个C2H2分子是由两个碳原子和两个氢原子构成。

故选:C。

【点评】解答本题关键是熟悉化学式表示的意义。

14.(3分)中国是茶的故乡,中国人发现并利用茶,据说始于神农时代7H14N2O3),茶具有提神、消除疲劳、抗菌等作用,下列关于茶氨酸的说法中正确的是( )

A.茶氨酸中氮元素与氧元素的个数比为2:3

B.茶氨酸中有7个碳原子

C.C7H14N2O3的相对分子质量为174

D.C7H14N2O3中氧元素的质量分数是26%

【答案】C

【分析】A、根据元素不讲个数进行分析;

B、根据分子是由原子构成的进行分析;

C、根据相对分子质量进行计算分析;

D、根据元素的质量分数进行分析。

【解答】解:A、茶氨酸的化学式是:C7H14N2O7,茶氨酸中氮原子与氧原子的个数比为2:3,元素不讲个数;

B、分子是由原子构成的,故B错误;

C、茶氨酸的相对分子质量为:12×3+14+14×2+16×3=174;

D、茶氨酸中氧元素的质量分数,故D错误;

故选:C。

【点评】本题主要考查化学式的意义,注意理解分子是由原子构成的。

15.(3分)下列各组微粒中,含有相同质子数和电子数的组是( )

A.Al3+、Al B.K+、NH3 C.N2、CO D.NO、CO2

【答案】C

【分析】根据微粒的构成,分别计算出质子数和电子数,比较找出相同的一组。

【解答】解:A、Al3+、Al属于同一种元素,同一种元素的原子和离子,A错误;

B、K+的质子数是19,电子数是183的质子数是10,电子数是10,B错误;

C、N5和CO质子数是14,电子数是14,C正确;

D、NO的质子数=电子数=152的质子数=电子数=22,质子数和电子数不相同。

故选:C。

【点评】本题主要考查了微粒中质子数和电子数的确定,给出的微粒,会根据微粒的构成情况确定质子数和电子数。

16.(3分)如图是元素周期表中的部分信息。下列叙述错误的是( )

A.硅元素原子的质子数为14

B.硅原子的核外电子数比碳原子的核外电子数多8

C.硅元素是金属元素

D.硅元素化学符号为Si

【答案】C

【分析】根据图中元素周期表可以获得的信息:原子序数、相对原子质量、元素符号、元素种类等,进行分析判断即可。

【解答】解:A、根据元素周期表中同一周期从左至右原子序数依次增大;根据原子序数=核电荷数=质子数,故选项说法正确。

B、根据原子序数=质子数=核外电子数,碳原子的核外电子数=6,故选项说法正确。

C、根据元素周期表中的一格中获取的信息,属于非金属元素。

D、硅元素化学符号为Si。

故选:C。

【点评】本题难度不大,考查学生灵活运用元素周期表中元素的信息及辨别元素种类的方法进行分析解题的能力。

17.(3分)氟的气态单质F2,它几乎可以与所有金属直接化合,且在化合物中氟几乎都呈﹣1价,科学家还用Xe(氙气)6)﹣首次合成了含稀有气体元素的化合价XePtF6,其中(PtF6﹣)为带一个单位负电荷的原子团,XePtF6中Pt元素与Xe元素的化合价依次为( )

A.+6,+1 B.+6,﹣1 C.+5,﹣1 D.+5,+1

【答案】D

【分析】根据PtF6﹣为带一个单位负电荷的原子团,化合价的数值等于离子所带电荷的数值,且符号一致,结合原子团中元素的化合价代数和等于原子团的化合价、化合物中各元素化合价之和为零进行分析解答.

【解答】解:PtF6﹣为带一个单位负电荷的原子团,化合价的数值等于离子所带电荷的数值,则PtF6的化合价为﹣7价;在化合物中氟几乎都呈﹣1价,由原子团中元素的化合价代数和等于原子团的化合价,则x=+5价,根据化合物中各元素化合价之和为零,y=+3。

故选:D。

【点评】本题难度不大,掌握原子团中元素的化合价代数和等于原子团的化合价是正确解答本题的关键.

18.(3分)在“①分子一定比原子大;②Mn5+和Mn7+同属锰元素;③煮沸过的水不宜养鱼是因为该水几乎不含氧元素;④夸克的发现说明在化学变化中原子并不是最小的微粒;⑥原子在某些变化中也是可分的”说法中,正确的是( )

A.①②⑤⑥ B.②⑤⑥ C.②④⑥ D.②③④

【答案】B

【分析】①不知道分子种类和原子种类,不能比较大小;

②Mn5+和Mn7+同属锰元素;

③煮沸过程中,溶于水的氧气逸出;

④在化学变化中原子是最小的微粒;

⑤石墨和金刚石物理性质不同的原因是原子的空间结构不同,即金刚石中的碳原子是正四面体结构,石墨中的碳原子是正六边形结构;

⑥原子在某些变化中也是可分的。

【解答】解:①分子不一定比原子大,例如氢分子比铁原子小;

②Mn5+和Mn7+同属锰元素,该选项正确;

③煮沸过的水不宜养鱼,是因为该水几乎不含氧气;

④夸克的发现说明,原子不是最小的微观粒子,该选项不正确;

⑤石墨和金刚石物理性质不同的原因是原子的空间结构不同,该选项正确;

⑥原子在某些变化中也是可分的,该选项正确。

故选:B。

【点评】本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

19.(3分)为了证明土壤中存在无机盐,进行了如下实验,正确的是( )

A. B.

C. D.

【答案】C

【分析】土壤是地面的一层疏松物质,由各种粒矿物、有机物质、水分、空气等组成,能生长植物。

【解答】解:A、加热土壤时,能够验证土壤中含有水分。

B、向盛有土壤块的烧杯中加入一定量的水时,是因为空气中的主要成分不溶于水或不易溶于水,该实验能够证明土壤中含有空气。

C、先将土壤浸出液进行过滤,放入蒸发皿中,蒸发皿上会残留白色固体。

D、将土壤置于石棉网上,可闻到气味。

故选:C。

【点评】了解土壤的组成成分是解答此题的关键。

20.(3分)松材线虫病被称为“松树痛症”,松材线虫通过松褐天牛传播,寄生在木质部,下列说法错误的是( )

A.松材线虫寄生的部位是丙

B.形成层细胞分裂时向外形成乙,向内形成丁

C.松树的茎可以逐年加粗

D.松树年轮形成的主要原因是气候影响形成层细胞分裂活动

【答案】A

【分析】据图所示:甲树皮、丁木质部、乙韧皮部、丙髓,储存着营养物质,据此解答。

【解答】解:A、松材线虫寄生的部位是丁木质部。

B、形成层细胞分裂时向外形成乙韧皮部,正确。

C、松树的茎具有形成层可以逐年加粗。

D、松树年轮形成的主要原因是气候影响形成层细胞分裂活动。

故选:A。

【点评】形成层内有一些细胞能够不断分裂出新细胞,向内形成新的木质部,使其逐年加粗。

21.(3分)表中数据为冬小麦和花生在各自不同生长期对X、Y、Z等无机盐的需要量。由表中数据不能得出的结论是( )

冬小麦 花生

生长期无机盐需要量 出苗→返青 返青→拔节 拔节→开花 开花→成熟 苗期 开花期 结果期 成熟期

X(%) 15 27 42 16 5 24 42 29

Y(%) 7 23 49 21 5 23 50 22

Z(%) 11 32 51 6 7 22 66 5

A.同种植物在同一生长期对不同无机盐的需求量不同

B.同种植物在不同生长期对同种无机盐的需求量不同

C.不同植物在同一生长期对同种无机盐的需求量不同

D.植物一生都需要无机盐,所以施肥最好要一次性施足

【答案】D

【分析】无机盐对植物的生长发育起着重要的作用,这些无机盐包括含氮、磷、钾、钙、镁、硫、硼、锰、锌、钼等的多种无机盐,其中植物生活中最多的无机盐是含氮、磷、钾的无机盐,解答即可。

【解答】解:A、据表中的数据,同种植物每一列的数值均有差异,A正确;

B、从横向看,说明了同种植物在不同生长期对同种无机盐的需求量不同;

C、比较冬小麦与花生在在苗期对无机盐的需求量,C正确;

D、一次施肥过多,大于植物细胞溶液的浓度,导致植物因失水而“烧苗”。因此要合理施肥。

故选:D。

【点评】不同植物及同种植物的不同生长时期,需要的无机盐是不同的。

22.(3分)如图为气孔张开和闭合示意图,下列有关叙述错误的是( )

A.气孔是气体交换的“门户”,水分以气体形式通过气孔

B.夜幕降临,叶片气孔可由状态①转为状态②,此时保卫细胞失水

C.当太阳升起时,叶片大多数气孔呈状态①,蒸腾作用随之增强

D.气孔①→②状态的转化可影响植物体内水分、无机盐的吸收和运输

【答案】D

【分析】气孔是由两两相对而生的保卫细胞围成的空腔,它的奇妙之处就是能够自动的开闭。

【解答】解:A、植物的叶片上有许多气孔。当气孔张开时,经气孔扩散到外界空气中去,气孔是植物体蒸腾失水的“门户”。A正确;

B、保卫细胞的形状是能够调节的,又能闭合,叶片的生产活动就停止了,蒸腾作用随之而减弱;

C、每当太阳升起的时候,由状态②转为状态①,为叶片制造有机物提供二氧化碳,水分也就会通过气孔而散失;

D、蒸腾作用顺利进行能促进水分的吸收和运输以及无机盐的运输,不会影响无机盐的吸收。

故选:D。

【点评】气孔的功能是考查的重点,多以选择题的形式出现,难度一般。

23.(3分)某兴趣小组利用同一植物的新鲜枝条探究植物的蒸腾作用,实验处理如图所示,甲是去掉叶片的枝条。有关叙述正确的是( )

A.植物油的作用是防止氧气进入到水中,影响实验效果

B.装置甲和丁组合,可探究叶片是植物体进行光合作用的主要器官

C.装置乙和丙组合,可探究气孔在叶片上、下表皮分布的多少

D.乙、丙、丁中,水分通过茎和叶脉中的筛管,由叶片表面气孔散失到大气

【答案】BC

【分析】蒸腾作用是水分以气体状态从植物体内散失到体外大气中的过程。蒸腾作用的主要器官是叶片。解答即可。

【解答】解:A、植物油的作用是防止试管中的水分自然蒸发,A错误。

B、装置甲和丁组合,B正确。

C、装置乙和丙组合、下表皮分布的多少。

D、乙、丙、丁中,由叶表面的气孔散失到大气,D错误。

故选:BC。

【点评】对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验。根据变量设置一组对照实验,使实验结果具有说服力。

24.(3分)小涛的爸爸准备从苗圃买回树木移植到自家庭院中,小涛运用所学到的生物学知识给爸爸提出移植树木的建议以及说明建议的主要原因,如下表所示。其中下列哪一要点的建议与其主要原因不相符合?( )

要点 建议 主要原因

A 要在傍晚时进行移植 降低蒸腾作用

B 剪除部分枝叶 帮助茎内的水上升至叶

C 黏在根部的土团不要移除 避免伤害根部构造

D 移栽后视树木的生长情况及时打针输液 为树木的生长提供所需要的水和无机盐等营养物质

A.A B.B C.C D.D

【答案】B

【分析】蒸腾作用是水分从活的植物体表面(主要是叶子)以水蒸气的形式散失到大气中的过程,进行蒸腾作用的主要部位是绿色植物的叶片,减少叶片能降低蒸腾作用,光照弱,蒸腾作用也弱,解答即可。

【解答】解:A、叶片是蒸腾作用的主要部位,在移栽植物时,会降低蒸腾作用,利于移栽植物的成活;

B、叶片是蒸腾作用的主要部位,会降低蒸腾作用,利于移栽植物的成活;

C、黏在根部的土团不要移除,影响根对水分和无机盐的吸收,C正确;

D、移栽后视树木的生长情况及时打针输液,D正确。

故选:B。

【点评】对移栽植物进行遮荫、去掉部分枝叶,选择阴天或傍晚时移栽,带土移栽,这些措施都是为了减少水分的散失,利用移栽植物的成活。

二.填空题(共40分)

25.(10分)(1)我国家庭电路,火线和零线之间的电压正常值为 220V ,辨别火线和零线可以使用 测电笔 。

(2)一般, 不高于36V 的电压对人体是安全的;安全用电原则是: 不接触低压带电体 ,不靠近高压带电体。

(3)用笔画线代替导线,把图中的三孔插座及控制电灯的开关接到家庭电路上。

【答案】(1)220V;测电笔;(2)不高于36V;不接触低压带电体;(3)见解答图。

【分析】(1)我国家庭电路,火线和零线之间的电压正常值为220V,用测电笔来辨别火线与零线;

(2)不高于36V的电压对人体是安全的,安全用电原则:不接触低压带电体,不靠近高压带电体;

(3)家庭电路中,开关控制灯泡时,火线首先进入开关,再进入灯泡顶端的金属点,零线直接进入灯泡的螺旋套。

三孔插座的上孔接地线,左孔接零线,右孔接火线。

【解答】解:(1)我国家庭电路,火线和零线之间的电压正常值为220V;

测电笔是用来检测火线和零线的工具,使用时笔尖接触被测导线,如果氖管发光,氖管不发光。

(2)由电学常识可知,一般;安全用电的基本原则:不接触低压带电体,

(3)火线首先进入开关,开关与灯泡串联后,这样开关既能控制灯泡,断开开关,保证人体的安全。

三孔插座的接法:上孔接地线,左孔接零线;当有金属外壳的用电器插入三孔插座时,防止漏电时发生触电事故

故答案为:(1)220V;测电笔;不接触低压带电体。

【点评】本题主要考查了对常见电压值的了解,尤其是家庭电路电压、对人体的安全电压、还考查家庭电路的连接,在家庭电路中,安装各个元件,不但考虑各元件能使用,更要考虑使用的安全性。

26.(4分)如图所示是“探究通电螺线管周围磁场分布”的实验,实验时在硬纸板上均匀地撒满铁屑,通电后轻敲纸板;由此实验可发现:通电螺线管周围的磁场分布与 条形磁体 的磁场相似;当电源“+”极与A、“﹣”极与B相连,则图中螺线管的左侧(T处) N 极。

【答案】条形磁体;N

【分析】通电螺线管周围的磁场分布与条形磁体相似;通电螺线管的磁极极性与电流的方向有关,当电流方向改变时,其周围的磁场方向也改变,所以小磁针的偏转方向也改变;

安培定则的内容:用右手握住螺线管,弯曲的四指所指的方向是电流的方向,大拇指所指的那端是通电螺线管的N极。

【解答】解:由图可知,通电螺线管周围铁屑的形状与条形磁体周围铁屑的形状相似;根据螺线管中电流的流向,螺线管左端为N极。

故答案为:条形磁体;N。

【点评】题是探究通电螺线管周围磁场的实验,比较简单。

27.(4分)用相应的化学用语表示:

①氧化铝 Al2O3 。

②五氧化二氮中氮元素的化合价 2O5 。

③2个氯分子 2Cl2 。

④硝酸 HNO3 。

【答案】(1)Al2O3;

(2)2O5;

(3)2Cl2;

(4)HNO3。

【分析】本题考查化学用语的意义及书写,解题关键是分清化学用语所表达的对象是分子、原子、离子还是化合价,才能在化学符号前或其它位置加上适当的计量数来完整地表达其意义,并能根据物质化学式的书写规则正确书写物质的化学式,才能熟练准确的解答此类题目。

【解答】解:(1)氧化铝中铝元素显+3价,氧元素显﹣2价5O3,故答案为:Al2O4;

(2)元素化合价的表示方法:确定出化合物中所要标出的元素的化合价,然后在其化学式该元素的上方用正负号和数字表示,数字在后2O4,故答案为:2O3;

(3)在化学式前加数字表示分子个数,2个氯分子表示为2Cl4,故答案为:2Cl2;

(4)硝酸的化学式为HNO6,故答案为:HNO3。

【点评】本题主要考查学生对化学用语的书写和理解能力,题目设计既包含对化学符号意义的了解,又考查了学生对化学符号的书写,考查全面,注重基础,题目难度较易。

28.(4分)下列各物质:A、鲜牛奶B、水银C、冰水混合物D、氯酸钾E、新鲜空气F、液氮。

①属于混合物的是 AE ;

②属于单质的是 BF ;

③属于化合物的是 CD ;

④属于氧化物的是 C 。

【答案】①AE;

②BF;

③CD;

④C。

【分析】纯净物是由一种物质组成的物质,由两种或两种以上的物质混合而成的物质是混合物;由同种元素组成的纯净物是单质;由不同种元素组成的纯净物是化合物;在由两种元素组成,其中一种是氧元素的化合物是氧化物。

【解答】解:A、鲜牛奶中含有蛋白质、水分等多种物质;B、水银是由汞元素组成的纯净物;C、冰水混合物是由氢元素和氧元素组成的纯净物;D、氯酸钾是由三种元素组成的纯净物;E、新鲜空气中含有氧气、二氧化碳等物质;F、液氮是液态的氮气,属于单质。

故答案为:①AE;

②BF;

③CD;

④C。

【点评】本题考查纯净物、混合物、单质、化合物、氧化物的判别,了解常见物质的组成、抓住各概念的特征进行分析判断是解答此类题的关键。

29.(6分)化学与我们的日常生活息息相关,请用所学知识回答下列问题。

(1)骨质疏松是由于钙元素的流失骨矿物含量的减少引起,通常医生会建议服用一些补钙产品或含钙量高的食物,这里的钙是指钙 元素 (填原子、分子、元素、离子)。

(2)次氯酸钠(NaClO)是“84消毒液”主要成分,在日常生活中常用于家庭、宾馆、医院的卫生消毒 +1 。

(3)莽草酸(C7H10O5)是制取抗“H1N1流感“药物“达菲”的原料,174g莽草酸含氢元素的质量为 10g 。

【答案】(1)元素;

(2)+1;

(3)10g。

【分析】(1)根据物质是由元素组成的分析;

(3)化合物中元素化合价代数和为零;

(3)根据化合物中某元素的质量=该化合物的质量×该元素的质量分数,进行分析。

【解答】解:(1)骨质疏松是由于钙元素的流失骨矿物含量的减少引起,通常医生会建议服用一些补钙产品或含钙量高的食物;故答案为:元素;

(2)次氯酸钠中,钠元素化合价是+1,根据化合物中元素化合价代数和为零可知;故答案为:+1;

(3)174克莽草酸中含有碳元素的质量为:174g×=10g。

【点评】本题难度不大,考查同学们结合新信息、灵活运用化学式的含义与有关计算进行分析问题、解决问题的能力。

30.(8分)如图1是小麦根尖的结构图,识图并回答下列问题。

(1)①是根尖的 成熟 区,其功能是 吸收水分和无机盐 。④是根尖的 根冠 ,具有 保护 作用。

(2)一位农民种植的某块农田小麦产量总是比邻近地块的低。观察比较后,发现此农田的小麦长得矮小、容易倒伏、叶片面上有斑点。农民将该块肥力均匀的农田分成面积相等的五小块,进行田间实验。除施肥不同外

地块 甲 乙 丙 丁 戊

施肥情况(等物质) 尿素[CO(NH2)2] 磷酸二氢钾 磷酸二氢铵 硫酸铵 不施肥

小麦收获量(kg) 55.56 69.26 56.88 55.44 55.11

比较表中数据可判断该农田缺少的元素 钾 ,该实验的对照组是 乙 。

(3)小麦的根系是图2中的 乙 ,属于 须 根系。

【答案】(1)成熟;吸收水分和无机盐;根冠;保护。

(2)钾;乙。

(3)乙;须。

【分析】(1)根尖是指从根的顶端到生有根毛的一段.它的结构从顶端依次是④根冠、③分生区、②伸长区、①成熟区.

(2)植物的生长需要多种无机盐,无机盐对植物的生长发育起着重要的作用,这些无机盐包括含氮、磷、钾、钙、镁、硫、硼、锰、锌、钼等的多种无机盐,其中植物生活中最多的无机盐是含氮、磷、钾的无机盐。

【解答】解:(1)①是根尖的 成熟区,其功能是 吸收水分和无机盐,具有 保护作用。

(2)植物生活中需要最多的无机盐是含氮、磷、钾的无机盐,植物的生命活动就会受到相应的影响。

由表格信息可知,与甲、丁,乙组实验小麦产量明显增加,即可能与P,说明该农田可能缺少的元素是磷、钾,二者均含磷,是因为乙含有钾肥。

(3)小麦的根系是图2中的 乙,属于 须根系。

故答案为:(1)成熟;吸收水分和无机盐;保护。

(2)钾;乙。

(3)乙;须。

【点评】解答此类题目的关键是熟记根尖的结构特点.

31.(4分)如图是叶片的横切面,请据图回答下列问题:

(1)光合作用合成的有机物通过[ ③ ]叶脉中的 筛管 运输到植物体的各个部位。

(2)图中的①属于 保护 组织,叶片正面比背面颜色深,主要是因为图中标号②所示部分含有较多的 叶绿体 。

【答案】(1)③;筛管。

(2)保护;叶绿体。

【分析】(1)叶片的结构包括表皮、叶肉和叶脉.叶肉包括海绵组织和栅栏组织.

(2)图示中,①是表皮,②是栅栏组织,③是叶脉,④是气孔。

【解答】解:(1)③叶脉里有导管和筛管,光合作用需要的水分,光合作用制造的有机物也是通过叶脉中的筛管运输到植物体的其他部位的。

(2)叶片由表皮、叶肉和叶脉组成,表皮由一层排列紧密,表皮细胞的外壁上有一层透明的,表皮主要起保护作用。叶的大多数内部组织分化成富含叶绿体的薄壁组织、栅栏组织及保卫细胞,能旺盛地进行光合作用。这也是叶片正面比背面颜色深的一方面原因。

故答案为:(1)③;筛管。

(2)保护;叶绿体。

【点评】回答此题的关键是明确叶片的结构和功能。

三.实验探究题(每空2分,共40分)

32.(8分)小明设计了一种“自动限重器”,如图(甲)所示。该装置由控制电路和工作电路组成(实质是电动机)、压敏电阻R1和滑动变阻器R2等。压敏电阻R1的阻值随压力F变化的关系如图(乙)所示。当货架承受的压力达到限定值,电磁继电器会自动控制货物装载机停止向货架上摆放物品。已知控制电路的电源电压U=6V

(1)由图(乙)中的图象可知,随着压力F的增大1的阻值将 减小 。

(2)用笔画线代替导线将图(甲)的电路连接完整。

(3)随着控制电路电流的增大,电磁铁的磁性将 增强 ,当电磁继电器线圈中的电流大小为30mA时,衔铁被吸下。若货架能承受的最大压力为600N,则所选滑动变阻器R2的最大阻值至少为 80 Ω。

【答案】(1)减小;(2)如图(甲)所示:;(3)增强;80。

【分析】(1)根据图(乙)可知:压敏电阻的阻值随压力的增大而减小。

(2)将货物装载机和上触点串联组成工作电路,将R1、滑动变阻器R2、电磁铁串联接入控制电路,电路如图。

(3)根据影响电磁铁磁性强弱的因素可知:电流越大,磁性越强。

【解答】解:(1)由图(乙)中的图象可知,随着压力F的增大1的阻值将减小。

(2)将货物装载机和上触点串联组成工作电路,将R1、滑动变阻器R2、电磁铁串联接入控制电路,电路如图(甲)所示;

。

(3)随着控制电路电流的增大,电磁铁的磁性将增强;

当电磁继电器线圈中的电流大小为30mA时,此时控制电路中的总电阻为:;

根据题图(乙)可知,此时压敏电阻的阻值R7=120Ω,所以此时滑动变阻器接入电路的最大阻值至少为:

R2=R﹣R1=200Ω﹣120Ω=80Ω。

答:(1)减小;(2)如图(甲)所示:;(3)增强;80。

【点评】此题考查的电磁继电器的基本原理和欧姆定律的简单应用以及影响电磁铁磁性强弱的因素,属于基础题。

33.(8分)某小组在探究“通电螺线管磁性强弱与哪些因素有关”的实验中,设计了如图所示电路,并进行了实验,使指针绕O点转动,记录指针A所指的刻度值大小

线圈接线点 接线柱1 接线柱2 接线柱3

实验次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9

电流(安) 0.8 1.2 1.6 0.8 1.2 1.6 0.8 1.2 1.6

指针A所指的刻度值大小 0.8 1.2 1.6 0.6 0.9 1.2 0.4 0.6 0.8

(1)进行1、2、3实验控制不变的变量是 线圈匝数 ,从而探究 通电螺线管磁性强弱与电流 的关系。

(2)实验中,他们将开关S从1换到2上时,调节变阻器的滑片P,此时调节滑动变阻器是为了 保证电流不变 。

(3)写出能使指针反向偏转的具体措施: 把电源的正负极调换一下 (写出一条即可)。

【答案】(1)线圈匝数;通电螺线管磁性强弱与电流;(2)保证电流不变;(3)把电源的正负极调换一下。

【分析】(1)通电螺线管磁性强弱影响因素:电流大小、线圈匝数多少、有无铁芯;探究电磁铁磁性强弱跟电流关系时,控制线圈匝数一定;

(2)要研究通电螺线管磁场的强弱与线圈匝数关系时,要控制电流大小相同;

(3)通电螺线管周围磁场的方向与电流方向和线圈的绕向这两个因素有关,若只改变其中的一个,磁场方向发生改变;若两个因素同时改变,磁场方向不变。

【解答】解:(1)比较1、2、7次实验,改变了电流;

(2)实验中,他将开关S从1换到2上时,为了保证电流不变,控制两次实验的电流大小不变;

(3)要使指针反向偏转,可以改变通电螺线管的电流方向来改变通电螺线管周围磁场的方向。

故答案为:(1)线圈匝数;通电螺线管磁性强弱与电流;(3)把电源的正负极调换一下。

【点评】本实验中,既有转换法的运用,也有控制变量法的研究,是物理学中较典型的实验之一,是我们应该掌握的。

34.(8分)如图是氨气与氧气反应生成氮气和水的微观示意图,其中不同的球代表不同种原子。

请通过比较、归纳,回答下列问题:

(1)以上反应中表示氨气分子的是 A (填字母);

(2)该反应前后发生变化的微粒种类是 2 ;

(3)氢气分子和水分子的相同点是 都含有氢原子 ;

(4)根据上述示意图,请从微观角度描述你获得的关于化学变化的一个信息: 在化学变化中分子可以再分,原子不可再分(合理即可) 。

【答案】(1)A;

(2)2;

(3)都含有氢原子;

(4)在化学变化中分子可以再分,原子不可再分(合理即可)。

【分析】(1)根据微粒的构成分析;

(2)根据微粒的变化分析;

(3)根据氢气分子和水分子的构成分析;

(4)根据微粒的变化分析在化学反应中分子、原子的变化等。

【解答】解:(1)由微粒的构成可知,以上反应中表示氨气分子的是A;

(2)由微粒的变化可知,该反应前后发生变化的微粒种类是氨分子和氧分子2种;

(3)由分子的构成可知,氢气分子和水分子的相同点是都含有氢原子;

(4)由微粒的变化可知,在化学变化中分子可以再分。

故答案为:(1)A;

(2)2;

(3)都含有氢原子;

(4)在化学变化中分子可以再分,原子不可再分(合理即可)。

【点评】本题主要考查氨气燃烧的微观示意图,解答时要根据各种物质的构成和性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。

35.(8分)如图显示的装置用作比较一带叶枝条在不同光强度下的失水速率。在每一光强度下,气泡最初及最终的位置记录如下表。

光强度 气泡最初位置(mm) 十分钟后的位置(mm) 失水速率(毫米/分钟)

+ 0 15 1.5

++ 2 22 2.0

+++ 1 24 ?

++++ 4 28 2.4

(1)实验进行时,枝条的 蒸腾作用散失水分 使气泡移动。

(2)计算在“+++”光强度下的失水速率: 2.3 毫米/分钟。

(3)根据实验结果,你认为光强度对失水速率有何影响? 随光照强度增加,枝条失水速率增大 。

(4)在每一组实验开始时,应如何操作才能使气泡回到0刻度? 打开开关,使水从储水器流下,推动气泡回零 。

【答案】(1)蒸腾作用散失水分。

(2)2.3。

(3)随光照强度增加,枝条失水速率增大。

(4)打开开关,使水从储水器流下,推动气泡回零。

【分析】回答此题的关键是:一、知道对照试验的设置原则;二、水分在植物体内运输的通道。

【解答】解:(1)大约99%都通过绿色植物的蒸腾作用以水蒸气的形式散发到大气当中去了,植物通过根从土壤中吸收水分。

(2)失水速率就是10分钟后气泡位置减去气泡初始位置在增加的光照强度10。即当光照强度为+++的失水速率是:(24﹣1)÷10═2.7(毫米/分钟)。

(3)从表中数据可以看出,有光的条件。可见光照时比黑暗时植物的蒸腾作用旺盛。

(4)打开开关,使水从储水器流下。

故答案为:

(1)蒸腾作用散失水分。

(2)2.3。

(3)随光照强度增加,枝条失水速率增大。

(4)打开开关,使水从储水器流下。

【点评】对照实验的设置中,要坚持变量唯一的原则。

36.(8分)倪老师在课堂.上展示课本上“植物植物细胞细胞失水的实验”后,要求同学们再想出其它方法探究植物细胞的吸水和失水条件。小森同学做了如下实验:

步骤一:分别取20mL清水和20mL不同浓度(5%、10%)的食盐水依次置于A、B、C三个烧杯。

步骤二:取三块新鲜小萝卜块,分别置于A、B、C三个烧杯中(萝卜块全部被淹没),都静置浸泡5分钟。

步骤三:取出萝卜块,分别测量出三只烧杯中液体的体积。

步骤四:记录数据于下列表中。

周围溶液浓度(%)

清水(A) 5%的食盐水(B) 10%的食盐水(C)

溶液体积(mL) 19.5 22.6 24.4

(1)步骤二中存在明显不足,请帮助指正: 萝卜块大小应该一样 。

(2)A组清水测出的值略变小(不考虑蒸发、读数误差),原因最可能是: 萝卜块细胞液的浓度大于清水的浓度,因此萝卜块吸水 。

(3)从B组和C组实验对比得出的结论是: 当萝卜块细胞液浓度与周围溶液浓度差别越大时,萝卜块失水越快 。

(4)该实验除了通过定量证明植物细胞的吸水或失水,也可以通过 萝卜块硬挺和软缩的变化 的变化来定性证明植物细胞的吸水或失水。

【答案】(1)萝卜块大小应该一样。

(2)萝卜块细胞液的浓度大于清水的浓度,因此萝卜块吸水。

(3)当萝卜块细胞液浓度与周围溶液浓度差别越大时,萝卜块失水越快。

(4)萝卜块硬挺和软缩的变化。

【分析】植物细胞吸水和失水的原理:植物细胞吸水还是失水取决于细胞液浓度与周围环境溶液的浓度大小.当细胞外部溶液的浓度大于细胞内部浓度时,细胞失水;当细胞外部溶液的浓度小于细胞内部浓度时,细胞吸水。

【解答】解:(1)这是一个对照试验,变量是溶液的浓度,因此萝卜块应该一样大。

(2)植物细胞吸水的原理是:当细胞液浓度大于周围水溶液浓度时,植物细胞吸水,植物细胞失水,原因最可能是:萝卜块细胞液的浓度大于清水的浓度,导致A组清水体积略变小。

(3)从B组和C组实验对比得出的结论是:当萝卜块细胞液浓度与周围溶液浓度差别越大时,萝卜块失水越快。

(4)细胞的吸水和失水不只通过溶液体积的变化来定量证明,也可以通过测量萝卜块硬挺和软缩的变化来定性证明,吸水越多越硬,失水越多越软。

故答案为:(1)萝卜块大小应该一样。

(2)萝卜块细胞液的浓度大于清水的浓度,因此萝卜块吸水。

(3)当萝卜块细胞液浓度与周围溶液浓度差别越大时,萝卜块失水越快。

(4)萝卜块硬挺和软缩的变化。

【点评】只要掌握了植物吸水和失水的原理以及对照试验的原理,就能做对本题做出正确的解答。

四.计算题(共8分)

37.(8分)木糖醇是一种有机化合物其分子结构如图所示,原产于芬兰,是从白桦树、橡树、玉米芯、甘蔗渣等植物原料中提取出来的一种天然甜味剂。在自然界中,但含量很低。

(1)根据题图写出木糖醇的化学式 C5H12O5 。

(2)组成木糖醇的各元素质量比 15:3:20 。

(3)木糖醇中碳元素的质量分数是多少?

【答案】(1)C5H12O5;

(2)15:3:20;

(3)40.0%。

【分析】(1)根据木糖醇的微观构成进行分析;

(2)根据元素质量比的计算方法进行分析;

(3)根据元素质量分数的计算方法进行分析。

【解答】解:(1)由微观构成可知,木糖醇的化学式为C5H12O5,故答案为:C8H12O5;

(2)组成木糖醇的碳、氢、氧元素质量比(12×5):12:(16×8)=15:3:20;

(3)木糖醇中碳元素的质量分数是≈40.0%。

【点评】本题主要考查化学式的计算,难度不大。

同课章节目录