统编版语文四年级上册9古诗三首 题西林壁 课件(共18张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文四年级上册9古诗三首 题西林壁 课件(共18张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 630.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-09 16:28:56 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

题西林壁

苏轼

新课导入——欣赏图片

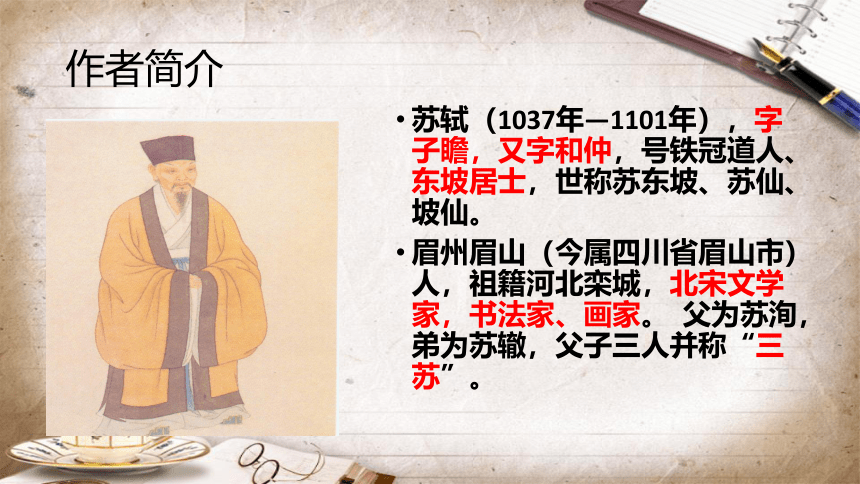

作者简介

苏轼(1037年—1101年),字子瞻,又字和仲,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡、苏仙、坡仙。

眉州眉山(今属四川省眉山市)人,祖籍河北栾城,北宋文学家,书法家、画家。 父为苏洵,弟为苏辙,父子三人并称“三苏”。

创作背景

苏轼于神宗元丰七年(1084)由黄州(治所在今湖北黄冈)贬所改迁汝州(治所在今河南临汝) 团练副使,赴汝州时经过九江,与友人参寥同游庐山。

瑰丽的山水触发逸兴壮思,于是写下了若干首庐山记游诗。《题西林壁》是游观庐山后的总结。据南宋施宿《东坡先生年谱》记载可知此诗约作于元丰七年五月间。

品读诗词

横看成岭侧成峰

横看:从正面看。庐山总是南北走向,横看就是从东面西面看。

侧:侧面。

原文翻译

横看是一片平岭,侧观又成多座尖峰

品读诗词

远近高低各不同

各:各自。

不同:不相同。

原文翻译

从远近高低各个角度看山,山的模样总是不同

品读诗词

不识庐山真面目

不识:不能认识,辨别。

真面目:指庐山真实的景色、形状。

原文翻译

不能够认识庐山的真实面目

品读诗词

只缘身在此山中

缘:因为,由于。

此山:这座山,指庐山。

原文翻译

只是因为我自身处在庐山之中。

中心思想

《题西林壁》是诗人游览庐山后的总结,它描写了庐山雄奇壮观、变化多姿的面貌,并借景说理,告诉我们认识事物要客观全面,不能主观片面。

巩固练习

下列对前两句的分析不恰当的一项是( )

A.从表达方式说,这两句是描写,是对庐山的描写。

B.运用了多组反义词进行对照:横—侧,岭—峰,远—近,高—低。

C.这两句是实写,记录了诗人从不同的角度、距离对庐山的观察。

D.这两句概括而形象地写出了移步换形、千姿万态的庐山风景。

C

巩固练习

对三四两句诗的分析不恰当的一项是( )

A.从表达方式说,这两句是抒情,在一二句写景基础上的感情抒发。

B.第三句承上启下,先对前两句做个概括,再引起下一句。

C.由果索因,先说结果,后讲原因。

D.因为置身广大雄阔的庐山之中,所以不论你在哪里都不能准确的感知庐山的形貌。这是由景及理,对人生有所启迪的哲理。

A

巩固练习

下列选项中不与“只缘身在此山中”有相近含义的一项是( )

A.不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。

B.当事者迷,旁观者清。

C.我自是笑别人的,却元来当局者迷。

D.欲穷千里目,更上一层楼。

D

巩固练习

从这首诗中得到的启发是( )?

A.对复杂的事物,只要看到一方面,就可以推断出其它方面。

B.对复杂的事物,应多角度观察,多方面调查了解,抓住主要的方面思考。

C.对复杂的事物,既要多方面观察,调查了解,又要亲身去体验,去分析。

D.在正面看都是连绵不断的山岭,在侧面看都成了一座座山峰。从不同的角度看庐山形状、姿态是不同的。

C

感谢聆听

题西林壁

苏轼

新课导入——欣赏图片

作者简介

苏轼(1037年—1101年),字子瞻,又字和仲,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡、苏仙、坡仙。

眉州眉山(今属四川省眉山市)人,祖籍河北栾城,北宋文学家,书法家、画家。 父为苏洵,弟为苏辙,父子三人并称“三苏”。

创作背景

苏轼于神宗元丰七年(1084)由黄州(治所在今湖北黄冈)贬所改迁汝州(治所在今河南临汝) 团练副使,赴汝州时经过九江,与友人参寥同游庐山。

瑰丽的山水触发逸兴壮思,于是写下了若干首庐山记游诗。《题西林壁》是游观庐山后的总结。据南宋施宿《东坡先生年谱》记载可知此诗约作于元丰七年五月间。

品读诗词

横看成岭侧成峰

横看:从正面看。庐山总是南北走向,横看就是从东面西面看。

侧:侧面。

原文翻译

横看是一片平岭,侧观又成多座尖峰

品读诗词

远近高低各不同

各:各自。

不同:不相同。

原文翻译

从远近高低各个角度看山,山的模样总是不同

品读诗词

不识庐山真面目

不识:不能认识,辨别。

真面目:指庐山真实的景色、形状。

原文翻译

不能够认识庐山的真实面目

品读诗词

只缘身在此山中

缘:因为,由于。

此山:这座山,指庐山。

原文翻译

只是因为我自身处在庐山之中。

中心思想

《题西林壁》是诗人游览庐山后的总结,它描写了庐山雄奇壮观、变化多姿的面貌,并借景说理,告诉我们认识事物要客观全面,不能主观片面。

巩固练习

下列对前两句的分析不恰当的一项是( )

A.从表达方式说,这两句是描写,是对庐山的描写。

B.运用了多组反义词进行对照:横—侧,岭—峰,远—近,高—低。

C.这两句是实写,记录了诗人从不同的角度、距离对庐山的观察。

D.这两句概括而形象地写出了移步换形、千姿万态的庐山风景。

C

巩固练习

对三四两句诗的分析不恰当的一项是( )

A.从表达方式说,这两句是抒情,在一二句写景基础上的感情抒发。

B.第三句承上启下,先对前两句做个概括,再引起下一句。

C.由果索因,先说结果,后讲原因。

D.因为置身广大雄阔的庐山之中,所以不论你在哪里都不能准确的感知庐山的形貌。这是由景及理,对人生有所启迪的哲理。

A

巩固练习

下列选项中不与“只缘身在此山中”有相近含义的一项是( )

A.不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。

B.当事者迷,旁观者清。

C.我自是笑别人的,却元来当局者迷。

D.欲穷千里目,更上一层楼。

D

巩固练习

从这首诗中得到的启发是( )?

A.对复杂的事物,只要看到一方面,就可以推断出其它方面。

B.对复杂的事物,应多角度观察,多方面调查了解,抓住主要的方面思考。

C.对复杂的事物,既要多方面观察,调查了解,又要亲身去体验,去分析。

D.在正面看都是连绵不断的山岭,在侧面看都成了一座座山峰。从不同的角度看庐山形状、姿态是不同的。

C

感谢聆听

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地