广东省惠州市第一中学2020-2021学年高二上学期9月月考历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 广东省惠州市第一中学2020-2021学年高二上学期9月月考历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-09 16:21:23 | ||

图片预览

文档简介

2020-2021学年度惠州一中高二上学期历史

9月月考考试卷

考试时间:75分钟

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

16小题,每小题3分,共48分

一、单选题

1.顾炎武曾说“春秋时犹论宗姓氏族,而七国则无一言及之矣……邦无定交,士无定主,此皆变于一百三十三年之间”。对这种现象解读正确的是

A.春秋时期宗法制度尚未瓦解 B.战国时期官僚政治正式形成

C.战国时期上流社会结构改变 D.战国时期世官制已不复存在

2.中、中和理念是中国历史文化的基因,也是中华文化的根与魂。《礼记·中庸》曰:“喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和;中也者,天下之大本也,和也者,天下之达道也。”以下体现这一理念的是

A.“故君子必慎其独也” B.“柔弱胜刚强”

C.“人主之患在于信人” D.“一同天下之义”

3.唐初,“五品以上,不得入市”。唐代中后期,士人经商已成为一股潮流,地方上的军政大吏,如节度使、观察使等也多经商。此时唐诗中描写江淮水运方便之处的村民“尽去作商贾”“求利莫求名”的记载比比皆是。这反映出,唐代中后期

A.中央集权严重削弱 B.商人地位有所提高

C.经济发展催生腐败 D.士人丧失功名意识

4.元朝时在西南少数民族地区设立宣慰司、土知府等机构,任用当地少数民族首领担任土司长官;明清时在西南地区陆续撤销土司,改由固定任期、期满调任的流官治理。此变化

A.扭转了地方格局 B.加强了中央集权

C.打击了黑恶势力 D.缓和了民族矛盾

5.战国时期,儒墨并称“世之显学”。孟子主张“亲亲而仁民,仁民而爱物”,墨子强调“兼相爱,交相利”。这反映二者思想的共同点是( )

A.天人合一的观念 B.主张义利并重

C.对人与物的关爱 D.民本思想倾向

6.林则徐在鸦片战后给朋友的一封信中说:“……余尝谓剿匪八字要言:器良、技熟、胆壮、心齐而已。第一要大炮得用,今此一物置之不讲,真令岳、韩束手!奈何奈何!”这表明他

A.认为维护统治依赖军事剿匪 B.强调提高军备即可打败外敌

C.未能找出战争失败的根本原因 D.传统夷狄观念没有丝毫改变

7.《唐六典》规定:“岁丰则出钱加时价而籴之,不熟则出粟减时价而粜之,谓之常平仓。”由此可见,常平仓的设立旨在( )

A.强化重农抑商政策 B.增加国家财政收入

C.提升民间赈济能力 D.维护社会秩序稳定

8.19世纪末20世纪初,中国服饰开始走向创新之路,设计师们继承传统服装简洁流畅、宽松 飘逸的特点,又汲取了西方服饰立体曲线剪裁的特点,故而变得更有美感、更加贴近身体,“中山装”和“旗袍”成为这一时期的经典服装。这反映了( )

A.西学东渐的发展 B.文化在互鉴中实现融合

C.西方文化的侵略 D.商品贸易促进文化传播

9.有学者认为中国近代以来历经三大基本经济制度变迁:由封建强制经济向自由市场经济的转型、由不成熟的市场经济向计划经济的转型、由计划经济向市场经济的转型。其中,这里的第二阶段对应于

A.“一五”计划期间 B.人民公社时期 C.十一届三中全会后 D.中共十四大后

10.1954年,新中国在日内瓦亮相,为印度支那问题的和平解决提出建设性建议;1955年,中国代表团在万隆发出"求同存异"的呼声;2017年,习近平主席在日内瓦发表主旨演讲,提出"共同构建人类命运共同体"的新型国际关系理念。这说明

A.中国逐渐成为国际政治舞台的领导者 B.综合国力决定外交话语权

C.新中国坚持独立自主的和平外交政策 D.和平外交符合各国共同利益

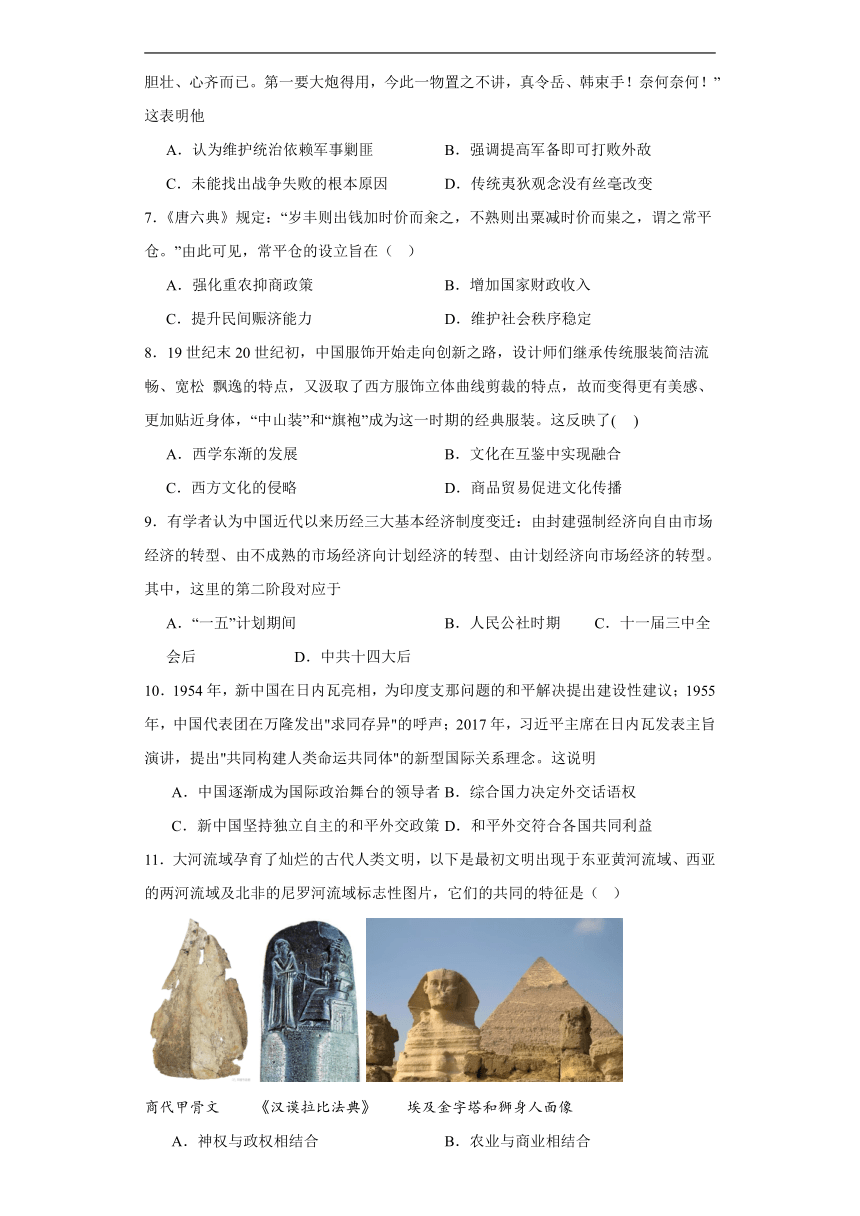

11.大河流域孕育了灿烂的古代人类文明,以下是最初文明出现于东亚黄河流域、西亚的两河流域及北非的尼罗河流域标志性图片,它们的共同的特征是( )

商代甲骨文 《汉谟拉比法典》 埃及金字塔和狮身人面像

A.神权与政权相结合 B.农业与商业相结合

C.专制与法制相结合 D.君主与民主相结合

12.读到一首14世纪的小诗,“我像往常一样在悲思中写作,鸟儿的轻诉和树叶的微语。在我耳边缭绕,一条小河,傍依着两岸鲜花,在和风细浪中畅怀欢笑……”。这首诗表达的思想诉求是( )

A.肯定人生,热爱生活 B.抨击专制,向往民主

C.鞭挞教皇,追逐自由 D.反对愚昧,崇尚理性

13.美国1787年宪法赋予联邦征税权、外事权、战争权和州际贸易管理权等,州仍旧拥有对本州人民直接管理的权利等。1791宪法修正案规定:宪法既未授予合众国,也未禁止各州行使的各项权利分别由各州或人民保留。这些规定

A.是三权分立原则的重要体现

B.充分保障了人民自由民主权利

C.维护了国家长期统一和稳定

D.体现了联邦制和人民主权原则

14.欧洲民族国家形成经历了两个阶段。有学者认为:“专制王权是民族国家的早期形式,是近代社会的起步点。在这个阶段上,国家统一了,民族自立了,中世纪的混乱状况得以解除。民族国家的第二个阶段,“民族”与王权发生对抗,最终推翻专制王权。” 下列直接推动欧洲民族国家形成的历史事件有( )

①阿拉伯帝国建立 ②英法百年战争 ③宗教改革运动 ④法国大革命

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

15.20世纪上半叶,广大亚非拉地区民族民主运动兴起。下表为一战后部分亚洲国家民族解放运动简表。下列各项对这一时期亚洲民族解放运动评述正确的是( )

A.民族民主意识开始觉醒 B.表达了推翻帝国主义压迫的理想

C.都取得了突破性的胜利 D.反映了摧毁世界殖民体系的愿望

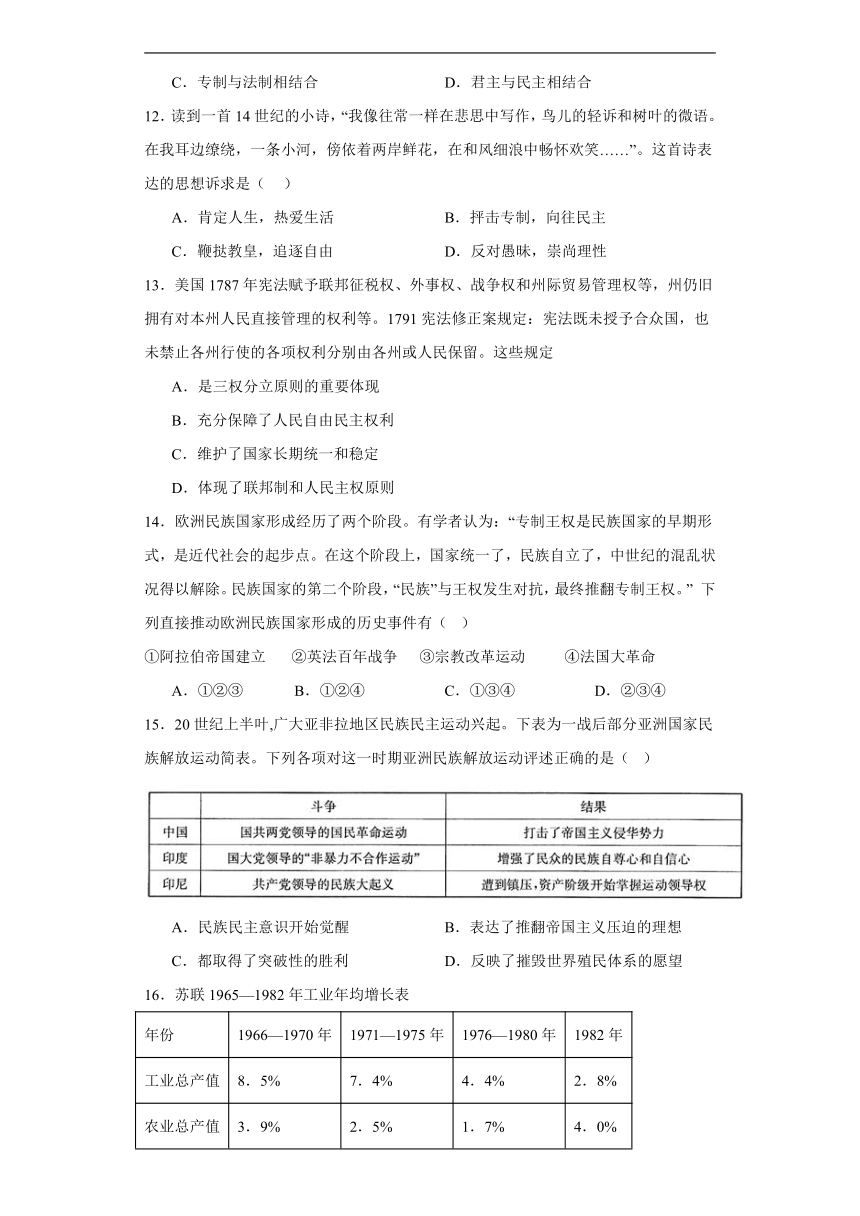

16.苏联1965—1982年工业年均增长表

年份 1966—1970年 1971—1975年 1976—1980年 1982年

工业总产值 8.5% 7.4% 4.4% 2.8%

农业总产值 3.9% 2.5% 1.7% 4.0%

根据表格可以推知,20世纪60年代中期到80年代初苏联

A.国民经济发展停滞 B.工农业产值差缩小

C.经济改革出现困境 D.综合国力水平下降

第II卷(非选择题)

4小题,共52分

二、材料分析题

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

行政区划是国家为分级管理而对地方的划分。自先秦至元代,中国行政区划制度曾进行过多次改革。阅读下列材料:

材料一 春秋时代,郡县制开始萌芽。楚、秦、晋等国出现了县,最初设在边地,带有边防性质。郡的出现比县稍晚,也多在边地。到战国时代,在边地的郡下分设若干县,产生了郡县两级制。秦始皇统一中国后,废封国,将郡县制推向全国。郡县制为汉代沿用。汉武帝分境内为十三刺史部,简称“十三部”或“十三州”。这时的州还只是一种监察区,各州置刺史一人,代表中央巡查郡县吏治。到东汉时,刺史已有固定治所,并掌握了地方行政权,对所部郡县官吏实行管理,州正式成为地方行政区。州郡县三级制历两晋南北朝不变。--摘编自薛明扬主编《中国传统文化概论》

材料二 隋初沿用州郡县三级制。但南北朝以来,行政区划变化纷繁,反映出地方分权的特点。开皇三年(583),兵部尚书杨尚希上表说:“窃见当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领……所谓民少官多,十羊九牧……今存要去闲,并小为大,国家则不亏粟帛,选举则易得贤才。”隋文帝采用此建议,罢去郡一级,改为州县两级制,并且合并了一些州县,清除了过去层次、机构过多的弊端,进一步加强了中央对地方的控制。

----摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

材料三 宋太祖即位后,革除前朝之弊,“申命诸州,度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留”,并采取派遣官员监察地方等多项措施,“由是利归公上而外权削矣”。宋太宗时,节度使掌控的支郡也被收回,从此“无复领支郡者”。元朝变革地方行政制度,设立行省。行省官员常以“藩大臣”和封疆大吏自居,替朝廷镇守地方;凡行政号令和公文申禀,“不敢专决大政,咨中书(省)而后行”。

------摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)据材料一并结合所学知识,概括隋以前中国行政区划制度的演变。(4分)

(2)据材料二概括指出隋文帝行政区划制度改革的原因及措施。(6分)

(3)依据材料三并结合所学知识,分析宋、元时期中央政权对地方的治理措施产生的影响。(4分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

近代中国,政党政治出现、发展和创新。阅读下列材料,回答相关问题。

材料一 人们形容这一时期(中华民国成立后)“集会结社,犹如疯狂,而政党之名,如春草怒生,为数几至近百”“党会既多,人人无不挂名一党籍。遇不相识者,问尊姓大名而外,往往有问及贵党者”。……1913年2月,国会选举结果揭晓,国民党大获全胜,使孙中山等人看到了中国民主共和的希望。但是,孙中山良好的政治设想很快就被无情的现实所打破,1913年3月宋教仁被刺杀身亡、11月国会被迫停止议事,1914年1月部分留京议员被袁世凯遣回原籍。

——摘编自孙岩《民国初年政党政治探索的历史考察》

材料二 选举民主和协商民主是中国社会主义民主政治制度的两种重要形式,协商民主的出现可以弥补选举民主的不足,不同的利益集团,包括各种政党、民族、宗教,可以通过协商形成共识。协商民主的主要意义是能够保证公民有序的政治参与,能够保证各个阶层、各种民族、不同宗教信仰的人和各个政党,都能通过这种形式参政议政。协商民主在中国是中国共产党领导下的一种民主形式,同时又是对中国共产党的领导进行民主监督的一种民主形式。

——摘编自李君如《中国人在民主政治问题上不要妄自菲薄》

(1)根据材料一,指出民国初年政治领域的新现象,结合所学知识评析其失败的原因。(6分)

(2)根据材料二,归纳我国协商民主政治的作用,结合所学知识谈谈对我国多党合作和政治协商制度的认识。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

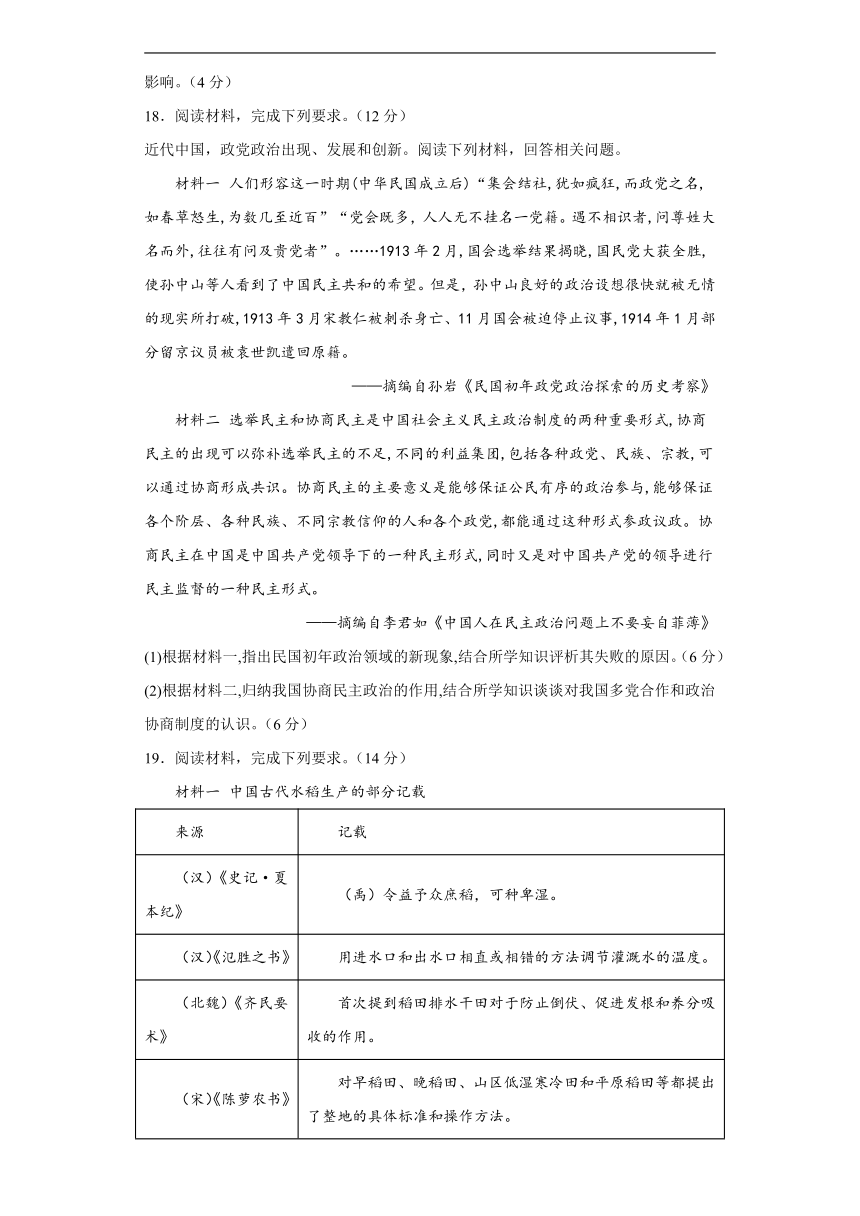

材料一 中国古代水稻生产的部分记载

来源 记载

(汉)《史记·夏本纪》 (禹)令益予众庶稻,可种卑湿。

(汉)《氾胜之书》 用进水口和出水口相直或相错的方法调节灌溉水的温度。

(北魏)《齐民要术》 首次提到稻田排水干田对于防止倒伏、促进发根和养分吸收的作用。

(宋)《陈萝农书》 对早稻田、晚稻田、山区低湿寒冷田和平原稻田等都提出了整地的具体标准和操作方法。

(宋)《禾谱》 已经有籼稻、粳稻、糯稻、早稻、中稻、晚稻的划分。

(明)《天工开物》 今天下育民人者,稻居什七。

——摘编自张莉明《古代稻作的发展史掠影》材料二 近代农学家原颂周教授于1919一1924年育成“改良江宁洋籼”和“改良东莞白”两个品种,产量及品质均优于当地原栽品种。丁颖教授于1927一1933年开展了水稻杂交育种研究,育成了包含有野生稻基因的水稻良种“中山一号”,后又育成单穗达1300多稻粒的“千粒穗”,成为中国现代稻作科学主要奠基人。以他们为代表的中国育种家将借鉴、学习外国杂交育种经验和技术与自己实践相结合,进行本土化创新。如通过遮光覆盖处理,控制水稻植株光照长度,以便在一年中实现繁种加代,缩短育种周期;应用光照长短解决水稻杂交父母本植株花期相遇问题,提高杂交成功率。

——摘编自曹幸穗《从引进到本土化:民国时期的农业科技》

材料三 20世纪50年代,黄耀祥开创水稻矮化育种,培育出矮秆、抗倒伏、多穗型的水稻新品种,比其他国家的“水稻绿色革命”领先10年,他被誉为“中国半矮秆水稻之父”。20世纪60年代,袁隆平在国内率先开展水稻杂种优势利用研究并获得成功,为大面积推广水稻杂种优势奠定基础。他提出的杂交水稻育种发展战略和超级杂交水稻育种技术路线,成为世界杂交水稻育种发展的指导思想,为世界粮食安全做出巨大贡献,被誉为“世界杂交水稻之父”。

——摘编自王开慧《百年水稻育种路,脚步从未停歇》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析中国古代水稻生产的特征。(6分)

(2)根据材料二、三并结合所学知识,说明民国时期与现代中国水稻生产的异同。(8分)

三、论述题

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 1765年以来世界交通演变概况表

时期 交通演变概况

1765~1869 英国工业革命的进程,是和交通革命密切相关的。火车首次完成了陆地交通的革命。轮船实现了海上交通的革命。

1870~1918 英国、德国、美国、日本等国重视交通运输发展,利用第二次工业革命成果,推进交通设施、动力和技术的改进。电力和内燃机逐渐取代蒸汽机车,以内燃机作为动力的汽车运输和飞机运输异军突起,迅速发展。

1919~1945 第一次世界大战结束后,各国交通运输结构发生变化:由注重铁路建设,转向注重公路、管道和航空运输。

1945~今 第二次世界大战后,人类对原子能的利用突飞猛进,现在,原子能已经在海运中采用。原子能是清洁高效的能源。20世纪交通动力飞跃发展,动力来源多样化。

——摘编自郭正忠《交通与文明——关于交通经济建设的历史考察》等根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)

参考答案:

1.C

【详解】本题考查内容为春秋战国之际社会变迁。从材料中顾炎武所述“七国则无一言及之”“士无定主”可知,其主要是强调战国时期相较于春秋时期发生的社会变化;A选项,所强调时间为春秋,且所述宗法制度尚未瓦解,与材料时间和历史事实不符,故A不是正确选项;B选项,战国时期正处于社会变革时贵族政治向官僚政治转化,但尚未形成,故B选项内容与史实不符,不是正确选项;C选项,从材料内容所示“七国无一言及宗姓氏族”可知世族的衰落,从“士无定主”可知士阶层崛起,故C是正确选项;D选项,战国时期出现军功爵制,但世官制尚未完全退出政治舞台,故D所述与史实不符,不是正确选项。

2.A

【详解】材料“喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和”大意为:喜怒哀乐没有表现出来的时候叫作“中”,表现出来以后都能适中且有节度叫作“和”。因此“中和”指的是对情绪的调节控制。“故君子必慎其独也”说的是君子即使是一人独处时,也保持谨慎的态度。体现了对自我的调节和控制,故A选项正确;“柔弱胜刚强”反映的是柔和刚的对比,未体现调和与控制,B选项错误;“人主之患在于信人”说的是君主的祸患在于信任别人,与“中和”无关,C选项错误;“一同天下之义”说的是在同一价值观上进行治理的重要性,与“中和”无关,D选项错误。

3.B

【详解】从不得入市到士人经商成为潮流,说明政府对商业从排斥到接受,这是商业发展的结果,体现了商人地位的上升,B项正确;材料反映的是商人地位有所上升,而非中央集权削弱、经济发展催生腐败和士人丧失功名意识,排除ACD项。故选B项。

4.B

【详解】根据材料可知,明清时期实行改土归流,强化了中央政府对西南地方各民族的管理,加强了中央集权,推动了当地的经济发展和社会进步,B项正确;材料中的变化有利于加强中央集权,ACD项与该变化的主旨不符,排除ACD项。故选B项。

5.D

【详解】依据材料可知,孟子主张亲爱亲人而仁爱百姓,仁爱百姓而爱惜万物;墨子主张人们全都相爱、交互得利,这反映二者思想的共同特点是民本思想倾向,D项正确;天人合一是庄子提出的,排除A项;义利并重是墨子的观点,排除B项;对人与物的关爱符合孟子主张,排除C项。故选D项。

6.C

【详解】材料中林则徐强调剿匪成功要“器良技熟”“大炮得用”。材料没有涉及他军事剿匪的目的,故A项错误;林则徐强调打败外敌除了提高军备外,还要“胆壮心齐”,故B项错误;材料中他认为清政府主要是军事落后,没有看到更重要的政治制度的差距,故C项正确;林则徐“师夷长技”的主张,改变了“鄙夷”的传统夷狄观念,故D项错误。所以答案选C。

7.D

【详解】根据材料中的“岁丰则出钱加时价而籴之,不熟则出粟减时价而粜之,谓之常平仓”信息可知,常平仓的设立对平抑粮价、保护小农经济起到了积极作用,进而有利于维护封建统治秩序的稳定,D项正确;常平仓是利用价值规律来调节粮食供应的,这与重农抑商政策无关,排除A项;常平仓制度不是以盈利为目的的,排除B项;常平仓属于政府行为,不属于民间赈济的范畴,排除C项。故选D项。

8.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代中国。根据“设计师们继承传统服装简洁流畅、宽松 飘逸的特点,又汲取了西方服饰立体曲线剪裁的特点,故而变得更有美感、更加贴近身体”可得出这一时期的服饰融合了东西方文化的内容,体现出中西合璧的特点,说明文化在互鉴中实现融合,B项正确;材料反映的是融合,而不是单方面的西学东渐,排除A项;材料反映的是东西方文化的融合,不是文化的侵略,也没有体现商品贸易的作用,排除CD项。故选B项。

9.A

【详解】结合所学知识可知,一五计划期间,我国利用行政手段对经济进行干预,开始向计划经济体制转型,A项正确;人民公社时期已经确立计划经济体制,排除B项;十一届三中全会后,我国开始由计划经济向市场经济的转型,排除CD项。故选A项。

10.C

【详解】中国在日内瓦会议、万隆会议以及习近平主席在日内瓦提出"共同构建人类命运共同体"的新型国际关系理念都体现了我国一直坚持的独立自主的和平外交政策,C正确;A错在“领导者”,排除;万隆会议以及日内瓦会议召开时,我国的综合国力并不强,排除B;和平外交符合我国利益,于世界和平有利,D与题无关,排除。

11.A

【详解】根据材料中图片信息并结合所学可知,甲骨文主要是上超人刻写的占卜记录,汉谟拉比法典石柱上端是汉谟拉比王站在太阳和正义之神沙马什面前接受象征王权的权标的浮雕以此象征君权神授,埃及金字塔是古埃及的帝王(法老)陵墓,这与古埃及人的宗教信仰(人的肉体死亡以后,灵魂是永存的)密切相关,而狮身人面像则是天才的设计师从古代的神话(把负责保护本部落安全、抵御外来之敌的酋长常常被比作勇猛的狮子;在神话故事里,狮子又是陵墓和庙宇等圣地的卫士)和山的外形中汲取了灵感,把小山雕琢成哈夫拉的头像和狮子的身躯,把象征人的智慧与狮子的勇猛集合于一身。综合以上信息可以得出“神权与政权相结合”是三者的共同特征,A项正确;从三幅标志性图片中无法得出“农业与商业相结合”的结论,排除B项;从商代甲骨文、埃及金字塔和狮身人面像信息中无法得出“法制”的信息,不能得出“专制与法制相结合”的结论,排除C项;从三幅图片信息中无法得出“民主”的信息,不能得出“君主与民主相结合”的结论,排除D项。故选A项。

12.A

【详解】依据材料“14世纪”并结合所学可知,当时欧洲处于文艺复兴时期;依据材料“我像往常一样在悲思中写作,鸟儿的轻诉和树叶的微语。在我耳边缭绕,一条小河,傍依着两岸鲜花,在和风细浪中畅怀欢笑”可知,该诗肯定人生,热爱生活,这体现了文艺复兴时期人文主义的内涵,A项正确;BD两项是17、18世纪启蒙运动的内容,排除;C项是16世纪宗教改革的内容,排除。故选A项。

13.D

【详解】“未禁止各州行使的各项权利分别由各州或人民保留”的规定,一方面体现出分权特征明显的联邦制,另一方面体现出国家主权来自于人民的人民主权原则。故答案为D项。三权分立是对联邦政府权力的划分,排除A项;B项的“充分保障”说法绝对,排除;材料反映的是联邦制的特点,没有涉及这些规定对国家统一和稳定的影响,排除C项。

【点睛】在美国的联邦制中,联邦和州之间依据宪法划定不同的权力范围,有关全国的外交、军事、财政等事务由联邦政府管辖,各州在不违反联邦宪法的前提下制定本地区的宪法和法律,管辖本地区的财政、经济、文化教育等具体事务。因此,美国的联邦和州之间是一种分权关系。美国通过联邦制既避免了中央集权的弊端,又可以发挥地方的积极性和创造性,恰到好处地协调了中央和地方的关系。

14.D

【详解】根据所学知识可知,英法百年战争使法国实现了统一,促进了英法两国民族意识的觉醒,宗教改革运动促进了欧洲各国民族教会和民族语言的形成,法国大革命推动了欧洲各国民族主义的觉醒,三者均直接推动了欧洲民族国家的形成,说法②③④符合题意,D项正确;阿拉伯帝国的建立与欧洲民族国家的形成没有直接关系,说法①不符合题意,排除与之组合的ABC三项。故选D项。

15.B

【详解】结合所学知识可知,亚洲民族解放运动道路不同,但都表达了推翻帝国主义压迫的理想,B项正确;A项错在“开始”一词,排除A项;印尼的民族大起义失败,排除C项;二战结束,世界人民普遍渴望摧毁世界殖民体系,排除D项。故选B项。

16.C

【详解】由材料可知,苏联工农业总产值后期增长乏力,表明苏联受制于高度集中的计划经济发展模式,经济改革陷入困境,C项正确;苏联1965—1982年工业产值呈现不同程度的增长,国民经济发展并未停滞,排除A项;材料列举的是工业和农业产值年均增长比例,而非工业和农业产值的变动情况,无法体现工农业产值差缩小,排除B项;仅凭工农业总产值增长率的数据资料不能判定综合国力下降,排除D项。故选C项。

17.(1)演变:周朝实行分封制;战国时在边地出现郡县制(春秋战国时期在边地设置郡县);秦统一后在全国推行郡县制;汉初实行郡国并行制;东汉至南北朝实行州郡县制。

(2)原因:地方出现分权倾向;机构设置混乱(郡县过多)。措施:改州郡县制为州县制;合并州县。

(3)宋朝:有效地预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定,强化了中央集权。

但制度过于僵化,权力分割过细,影响了行政效率,助长了因循守旧的政治风气;也形成“三冗”“两积”局面。元朝:行省制度提高了行政效率,巩固了多民族国家的统一,促进了边疆少数民族地区的政治经济文化的发展。趋势:通过变革与创新,中央对地方权力的分配趋于合理;中央集权不断加强。

【详解】(1)演变:据所学可知,周朝实行分封制;据材料“春秋时代,郡县制开始萌芽……到战国时代,在边地的郡下分设若干县,产生了郡县两级制”可知,战国时在边地出现郡县制(春秋战同时期在边地设置郡县);据材料“秦始皇统一中国后,废封国,将郡县制推向全国。”可知,秦统一后在全国推行郡县制;据所学可知,汉初实行郡国并行制;据材料“到东汉时,刺史已有固定治所,并掌握了地方行政权,对所部郡县官吏实行管理,州正式成为地方行政区。州郡县三级制历两晋南北朝不变”可知,东汉至南北朝实行州郡县制。

(2)原因:据材料“但南北朝以来,行政区划变化纷繁,反映出地方分权的特点”可知,南北朝以来地方出脱分权倾向;机构设置混乱(郡县过多)。措施:据材料“隋文帝采用此建议,罢去郡一级,改为州县两级制,并且合并了一些州县,清除了过去层次、机构过多的弊端”可知,改州郡县制为州县制,合并州县。

(3)宋朝:据材料“宋太祖即位后,革除前朝之弊……宋太宗时,节度使掌控的支郡也被收回”可知,宋初实行改革,削夺节度使权力,弱化地方军力;据材料“申命诸州,度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留,,并采取派遣官员监察地方等多项措施”可知,监督地方行政,文臣执掌地方,加强对地方财政掌控。据所学可知,宋代吸取前朝教训,多措并举,削弱地方权力,维护了中央集权;但也形成“三冗”“两积”局面。元朝:据材料“元朝变革地方行政制度,设立行省”可知,元朝开创了行省制度,执掌地方经济、军事大权;结合所学可知,元朝对地方权力管理宽严并举;巩固了中央集权和国家统一。规律:据材料结合所学可从中央和地方之间权力之争长期存在、相互影响、双方权力此消彼长、在动态平衡中变化发展等角度回答。趋势:据材料结合所学可从通过变革与创新、中央对地方权力的分配趋于合理、中央集权不断加强等角度回答。

18.(1)新现象:政党政治出现。

评析:民国初年的政党政治之所以失败,跟当时的经济、政治、思想状况密不可分:民国初年中国资本主义经济力量很弱小,缺乏必要的经济基础;中国民族资产阶级力量弱小,封建势力强大,没有广泛发动人民群众,缺乏实施政党政治的阶级基础和民众基础;中国封建思想观念根深蒂固,政治意识淡薄,缺乏必要的政治文化基础;民国初年军阀割据,缺乏必要的国内政治环境。这些因素共同作用导致了民国初年政党政治的失败。

(2)作用:不同的利益集团通过协商达成共识;保证了各阶层公民有序参政议政;及时对中共的领导进行民主监督。认识:中国实行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是近代以来中国历史发展的必然结果;它与人民代表大会制度相辅相成,是我国民主政治的重要特色;它也体现了我国民主的广泛性和真实性。

【详解】(1)新现象:根据材料一“(中华民国成立后)‘集会结社,犹如疯狂,而政党之名,如春草怒生,为数几至近百’……1913年2月,国会选举结果揭晓,国民党大获全胜”可知,民国初年出现了很多政党,1913年国民党选举获胜,说明民国初年政党政治出现。失败原因:根据所学知识,从民国初年的经济、政治、思想、等方面回答。例如:经济上,民族资本主义发展不充分,使民族资产阶级力量弱小,民族资产阶级有软弱性和妥协性,不能发动群众等;政治上,民国初年,军阀割据,社会动荡;思想上,虽然西方民主思想传入中国,但中国封建思想观念根深蒂固,人们政治意识淡薄。

(2)作用:根据材料二“可以弥补选举民主的不足,不同的利益集团,包括各种政党、民族、宗教,可以通过协商形成共识”可知,协商民主政治使不同的利益集团通过协商达成共识;根据材料二“保证公民有序的政治参与,能够保证各个阶层、各种民族、不同宗教信仰的人和各个政党,都能通过这种形式参政议政”可知,协商民主政治保证了各阶层公民有序参政议政;根据材料二“对中国共产党的领导进行民主监督”可知,协商民主政治可以对中共的领导进行民主监督。认识:根据材料信息并结合所学知识,从中共领导的多党合作和政治协商制度的地位、影响、民主政治的特点等方面进行回答。例如:中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是近代以来中国历史发展的必然结果;它与人民代表大会制度相辅相成,是我国民主政治的重要特色;体现了我国民主的广泛性和真实性。

19.(1)特点:起源早,历史悠久;水稻种植技术不断发展;水稻种植因地制宜;水稻品种多;水稻产量高,为主要粮食之一;

(2)同:都开展水稻育种研究;以杂交水稻为主;取得一定的成就;异:民国学习借鉴外国经验,新中国独立自主研究;民国水稻研究没有大范围应用,新中国时期的成果应用广泛;民国水稻研究世界影响力有限,新中国水稻研究领先世界,并产生浣影响。

【详解】(1)本题是特点类的分析题。特点:根据“(禹)令益予众庶稻,可种卑湿。”得出起源早,历史悠久;根据“用进水口和出水口相直或相错的方法调节灌溉水的温度。”并结合历代水稻的技术发展可得出水稻种植技术不断发展;根据“对早稻田、晚稻田、山区低湿寒冷田和平原稻田等都提出了整地的具体标准和操作方法。”可得出水稻种植因地制宜;水稻品种多;根据“今天下育民人者,稻居什七。”得出水稻产量高,为主要粮食之一;

(2)本题是对比类的分析题。同:根据“丁颖教授于1927一1933年开展了水稻杂交育种研究”“20世纪50年代,黄耀祥开创水稻矮化育种,培育出矮秆、抗倒伏、多穗型的水稻新品种“得出都开展水稻育种研究;以杂交水稻为主;结合材料中两个时期的成就可得出取得一定的成就;异:根据“成为中国现代稻作科学主要奠基人。以他们为代表的中国育种家将借鉴、学习外国杂交育种经验和技术与自己实践相结合,进行本土化创新”得出民国学习借鉴外国经验,根据所学可得出新中国独立自主研究;根据“应用光照长短解决水稻杂交父母本植株花期相遇问题,提高杂交成功率。”得出民国水稻研究没有大范围应用,根据“他提出的杂交水稻育种发展战略和超级杂交水稻育种技术路线,成为世界杂交水稻育种发展的指导思想,为世界粮食安全做出巨大贡献”得出新中国时期的成果应用广泛;根据材料可得出民国水稻研究世界影响力有限,根据“他提出的杂交水稻育种发展战略和超级杂交水稻育种技术路线,成为世界杂交水稻育种发展的指导思想,为世界粮食安全做出巨大贡献”可得出新中国水稻研究领先世界,并产生浣影响。

20.【示例】论题:工业革命引发了交通的变革。

阐述:工业革命自英国开始,许多重要发明都出自英国。瓦特改良的蒸汽机成为了工业革命的标志,也引发了交通的变革。1814年,英国人斯蒂芬孙改进了蒸汽机车,使交通步入新的阶段,火车成为陆地交通工具,极大方便了人们的交流,推动了社会生活的进步。19世纪上半期,在英国带动下,欧美各国纷纷修建铁路网,铁路成为陆路交通的主干,带动了机器制造业、钢铁业、建筑业等行业的大发展。人类步入“铁路时代”。1807年,美国人富尔顿发明了汽船。1812年英国人制造的汽船试航成功,轮船出现了,这极大便利了海上交通。总之,工业革命不仅仅是生产方式的变革,也引发了交通的变革,推动了交通运输业等的发展。

(示例仅供参考,如有其它答案,只要符合题目要求,言之成理也可。)

【详解】论题:根据“英国工业革命的进程,是和交通革命密切相关的。火车首次完成了陆地交通的革命。轮船实现了海上交通的革命。”“第一次世界大战结束后,各国交通运输结构发生变化:由注重铁路建设,转向注重公路、管道和航空运输。”可得出这些都与工业革命对效能的影响有关,因此可得出工业革命引发了交通的变革。阐述:结合两次工业革命中新式交通工具的出现,以及产生的影响进行概括即可。第一次工业革命中的火车,第二次工业革命中的汽车等。

9月月考考试卷

考试时间:75分钟

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

16小题,每小题3分,共48分

一、单选题

1.顾炎武曾说“春秋时犹论宗姓氏族,而七国则无一言及之矣……邦无定交,士无定主,此皆变于一百三十三年之间”。对这种现象解读正确的是

A.春秋时期宗法制度尚未瓦解 B.战国时期官僚政治正式形成

C.战国时期上流社会结构改变 D.战国时期世官制已不复存在

2.中、中和理念是中国历史文化的基因,也是中华文化的根与魂。《礼记·中庸》曰:“喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和;中也者,天下之大本也,和也者,天下之达道也。”以下体现这一理念的是

A.“故君子必慎其独也” B.“柔弱胜刚强”

C.“人主之患在于信人” D.“一同天下之义”

3.唐初,“五品以上,不得入市”。唐代中后期,士人经商已成为一股潮流,地方上的军政大吏,如节度使、观察使等也多经商。此时唐诗中描写江淮水运方便之处的村民“尽去作商贾”“求利莫求名”的记载比比皆是。这反映出,唐代中后期

A.中央集权严重削弱 B.商人地位有所提高

C.经济发展催生腐败 D.士人丧失功名意识

4.元朝时在西南少数民族地区设立宣慰司、土知府等机构,任用当地少数民族首领担任土司长官;明清时在西南地区陆续撤销土司,改由固定任期、期满调任的流官治理。此变化

A.扭转了地方格局 B.加强了中央集权

C.打击了黑恶势力 D.缓和了民族矛盾

5.战国时期,儒墨并称“世之显学”。孟子主张“亲亲而仁民,仁民而爱物”,墨子强调“兼相爱,交相利”。这反映二者思想的共同点是( )

A.天人合一的观念 B.主张义利并重

C.对人与物的关爱 D.民本思想倾向

6.林则徐在鸦片战后给朋友的一封信中说:“……余尝谓剿匪八字要言:器良、技熟、胆壮、心齐而已。第一要大炮得用,今此一物置之不讲,真令岳、韩束手!奈何奈何!”这表明他

A.认为维护统治依赖军事剿匪 B.强调提高军备即可打败外敌

C.未能找出战争失败的根本原因 D.传统夷狄观念没有丝毫改变

7.《唐六典》规定:“岁丰则出钱加时价而籴之,不熟则出粟减时价而粜之,谓之常平仓。”由此可见,常平仓的设立旨在( )

A.强化重农抑商政策 B.增加国家财政收入

C.提升民间赈济能力 D.维护社会秩序稳定

8.19世纪末20世纪初,中国服饰开始走向创新之路,设计师们继承传统服装简洁流畅、宽松 飘逸的特点,又汲取了西方服饰立体曲线剪裁的特点,故而变得更有美感、更加贴近身体,“中山装”和“旗袍”成为这一时期的经典服装。这反映了( )

A.西学东渐的发展 B.文化在互鉴中实现融合

C.西方文化的侵略 D.商品贸易促进文化传播

9.有学者认为中国近代以来历经三大基本经济制度变迁:由封建强制经济向自由市场经济的转型、由不成熟的市场经济向计划经济的转型、由计划经济向市场经济的转型。其中,这里的第二阶段对应于

A.“一五”计划期间 B.人民公社时期 C.十一届三中全会后 D.中共十四大后

10.1954年,新中国在日内瓦亮相,为印度支那问题的和平解决提出建设性建议;1955年,中国代表团在万隆发出"求同存异"的呼声;2017年,习近平主席在日内瓦发表主旨演讲,提出"共同构建人类命运共同体"的新型国际关系理念。这说明

A.中国逐渐成为国际政治舞台的领导者 B.综合国力决定外交话语权

C.新中国坚持独立自主的和平外交政策 D.和平外交符合各国共同利益

11.大河流域孕育了灿烂的古代人类文明,以下是最初文明出现于东亚黄河流域、西亚的两河流域及北非的尼罗河流域标志性图片,它们的共同的特征是( )

商代甲骨文 《汉谟拉比法典》 埃及金字塔和狮身人面像

A.神权与政权相结合 B.农业与商业相结合

C.专制与法制相结合 D.君主与民主相结合

12.读到一首14世纪的小诗,“我像往常一样在悲思中写作,鸟儿的轻诉和树叶的微语。在我耳边缭绕,一条小河,傍依着两岸鲜花,在和风细浪中畅怀欢笑……”。这首诗表达的思想诉求是( )

A.肯定人生,热爱生活 B.抨击专制,向往民主

C.鞭挞教皇,追逐自由 D.反对愚昧,崇尚理性

13.美国1787年宪法赋予联邦征税权、外事权、战争权和州际贸易管理权等,州仍旧拥有对本州人民直接管理的权利等。1791宪法修正案规定:宪法既未授予合众国,也未禁止各州行使的各项权利分别由各州或人民保留。这些规定

A.是三权分立原则的重要体现

B.充分保障了人民自由民主权利

C.维护了国家长期统一和稳定

D.体现了联邦制和人民主权原则

14.欧洲民族国家形成经历了两个阶段。有学者认为:“专制王权是民族国家的早期形式,是近代社会的起步点。在这个阶段上,国家统一了,民族自立了,中世纪的混乱状况得以解除。民族国家的第二个阶段,“民族”与王权发生对抗,最终推翻专制王权。” 下列直接推动欧洲民族国家形成的历史事件有( )

①阿拉伯帝国建立 ②英法百年战争 ③宗教改革运动 ④法国大革命

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

15.20世纪上半叶,广大亚非拉地区民族民主运动兴起。下表为一战后部分亚洲国家民族解放运动简表。下列各项对这一时期亚洲民族解放运动评述正确的是( )

A.民族民主意识开始觉醒 B.表达了推翻帝国主义压迫的理想

C.都取得了突破性的胜利 D.反映了摧毁世界殖民体系的愿望

16.苏联1965—1982年工业年均增长表

年份 1966—1970年 1971—1975年 1976—1980年 1982年

工业总产值 8.5% 7.4% 4.4% 2.8%

农业总产值 3.9% 2.5% 1.7% 4.0%

根据表格可以推知,20世纪60年代中期到80年代初苏联

A.国民经济发展停滞 B.工农业产值差缩小

C.经济改革出现困境 D.综合国力水平下降

第II卷(非选择题)

4小题,共52分

二、材料分析题

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

行政区划是国家为分级管理而对地方的划分。自先秦至元代,中国行政区划制度曾进行过多次改革。阅读下列材料:

材料一 春秋时代,郡县制开始萌芽。楚、秦、晋等国出现了县,最初设在边地,带有边防性质。郡的出现比县稍晚,也多在边地。到战国时代,在边地的郡下分设若干县,产生了郡县两级制。秦始皇统一中国后,废封国,将郡县制推向全国。郡县制为汉代沿用。汉武帝分境内为十三刺史部,简称“十三部”或“十三州”。这时的州还只是一种监察区,各州置刺史一人,代表中央巡查郡县吏治。到东汉时,刺史已有固定治所,并掌握了地方行政权,对所部郡县官吏实行管理,州正式成为地方行政区。州郡县三级制历两晋南北朝不变。--摘编自薛明扬主编《中国传统文化概论》

材料二 隋初沿用州郡县三级制。但南北朝以来,行政区划变化纷繁,反映出地方分权的特点。开皇三年(583),兵部尚书杨尚希上表说:“窃见当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领……所谓民少官多,十羊九牧……今存要去闲,并小为大,国家则不亏粟帛,选举则易得贤才。”隋文帝采用此建议,罢去郡一级,改为州县两级制,并且合并了一些州县,清除了过去层次、机构过多的弊端,进一步加强了中央对地方的控制。

----摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

材料三 宋太祖即位后,革除前朝之弊,“申命诸州,度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留”,并采取派遣官员监察地方等多项措施,“由是利归公上而外权削矣”。宋太宗时,节度使掌控的支郡也被收回,从此“无复领支郡者”。元朝变革地方行政制度,设立行省。行省官员常以“藩大臣”和封疆大吏自居,替朝廷镇守地方;凡行政号令和公文申禀,“不敢专决大政,咨中书(省)而后行”。

------摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)据材料一并结合所学知识,概括隋以前中国行政区划制度的演变。(4分)

(2)据材料二概括指出隋文帝行政区划制度改革的原因及措施。(6分)

(3)依据材料三并结合所学知识,分析宋、元时期中央政权对地方的治理措施产生的影响。(4分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

近代中国,政党政治出现、发展和创新。阅读下列材料,回答相关问题。

材料一 人们形容这一时期(中华民国成立后)“集会结社,犹如疯狂,而政党之名,如春草怒生,为数几至近百”“党会既多,人人无不挂名一党籍。遇不相识者,问尊姓大名而外,往往有问及贵党者”。……1913年2月,国会选举结果揭晓,国民党大获全胜,使孙中山等人看到了中国民主共和的希望。但是,孙中山良好的政治设想很快就被无情的现实所打破,1913年3月宋教仁被刺杀身亡、11月国会被迫停止议事,1914年1月部分留京议员被袁世凯遣回原籍。

——摘编自孙岩《民国初年政党政治探索的历史考察》

材料二 选举民主和协商民主是中国社会主义民主政治制度的两种重要形式,协商民主的出现可以弥补选举民主的不足,不同的利益集团,包括各种政党、民族、宗教,可以通过协商形成共识。协商民主的主要意义是能够保证公民有序的政治参与,能够保证各个阶层、各种民族、不同宗教信仰的人和各个政党,都能通过这种形式参政议政。协商民主在中国是中国共产党领导下的一种民主形式,同时又是对中国共产党的领导进行民主监督的一种民主形式。

——摘编自李君如《中国人在民主政治问题上不要妄自菲薄》

(1)根据材料一,指出民国初年政治领域的新现象,结合所学知识评析其失败的原因。(6分)

(2)根据材料二,归纳我国协商民主政治的作用,结合所学知识谈谈对我国多党合作和政治协商制度的认识。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 中国古代水稻生产的部分记载

来源 记载

(汉)《史记·夏本纪》 (禹)令益予众庶稻,可种卑湿。

(汉)《氾胜之书》 用进水口和出水口相直或相错的方法调节灌溉水的温度。

(北魏)《齐民要术》 首次提到稻田排水干田对于防止倒伏、促进发根和养分吸收的作用。

(宋)《陈萝农书》 对早稻田、晚稻田、山区低湿寒冷田和平原稻田等都提出了整地的具体标准和操作方法。

(宋)《禾谱》 已经有籼稻、粳稻、糯稻、早稻、中稻、晚稻的划分。

(明)《天工开物》 今天下育民人者,稻居什七。

——摘编自张莉明《古代稻作的发展史掠影》材料二 近代农学家原颂周教授于1919一1924年育成“改良江宁洋籼”和“改良东莞白”两个品种,产量及品质均优于当地原栽品种。丁颖教授于1927一1933年开展了水稻杂交育种研究,育成了包含有野生稻基因的水稻良种“中山一号”,后又育成单穗达1300多稻粒的“千粒穗”,成为中国现代稻作科学主要奠基人。以他们为代表的中国育种家将借鉴、学习外国杂交育种经验和技术与自己实践相结合,进行本土化创新。如通过遮光覆盖处理,控制水稻植株光照长度,以便在一年中实现繁种加代,缩短育种周期;应用光照长短解决水稻杂交父母本植株花期相遇问题,提高杂交成功率。

——摘编自曹幸穗《从引进到本土化:民国时期的农业科技》

材料三 20世纪50年代,黄耀祥开创水稻矮化育种,培育出矮秆、抗倒伏、多穗型的水稻新品种,比其他国家的“水稻绿色革命”领先10年,他被誉为“中国半矮秆水稻之父”。20世纪60年代,袁隆平在国内率先开展水稻杂种优势利用研究并获得成功,为大面积推广水稻杂种优势奠定基础。他提出的杂交水稻育种发展战略和超级杂交水稻育种技术路线,成为世界杂交水稻育种发展的指导思想,为世界粮食安全做出巨大贡献,被誉为“世界杂交水稻之父”。

——摘编自王开慧《百年水稻育种路,脚步从未停歇》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析中国古代水稻生产的特征。(6分)

(2)根据材料二、三并结合所学知识,说明民国时期与现代中国水稻生产的异同。(8分)

三、论述题

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 1765年以来世界交通演变概况表

时期 交通演变概况

1765~1869 英国工业革命的进程,是和交通革命密切相关的。火车首次完成了陆地交通的革命。轮船实现了海上交通的革命。

1870~1918 英国、德国、美国、日本等国重视交通运输发展,利用第二次工业革命成果,推进交通设施、动力和技术的改进。电力和内燃机逐渐取代蒸汽机车,以内燃机作为动力的汽车运输和飞机运输异军突起,迅速发展。

1919~1945 第一次世界大战结束后,各国交通运输结构发生变化:由注重铁路建设,转向注重公路、管道和航空运输。

1945~今 第二次世界大战后,人类对原子能的利用突飞猛进,现在,原子能已经在海运中采用。原子能是清洁高效的能源。20世纪交通动力飞跃发展,动力来源多样化。

——摘编自郭正忠《交通与文明——关于交通经济建设的历史考察》等根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)

参考答案:

1.C

【详解】本题考查内容为春秋战国之际社会变迁。从材料中顾炎武所述“七国则无一言及之”“士无定主”可知,其主要是强调战国时期相较于春秋时期发生的社会变化;A选项,所强调时间为春秋,且所述宗法制度尚未瓦解,与材料时间和历史事实不符,故A不是正确选项;B选项,战国时期正处于社会变革时贵族政治向官僚政治转化,但尚未形成,故B选项内容与史实不符,不是正确选项;C选项,从材料内容所示“七国无一言及宗姓氏族”可知世族的衰落,从“士无定主”可知士阶层崛起,故C是正确选项;D选项,战国时期出现军功爵制,但世官制尚未完全退出政治舞台,故D所述与史实不符,不是正确选项。

2.A

【详解】材料“喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和”大意为:喜怒哀乐没有表现出来的时候叫作“中”,表现出来以后都能适中且有节度叫作“和”。因此“中和”指的是对情绪的调节控制。“故君子必慎其独也”说的是君子即使是一人独处时,也保持谨慎的态度。体现了对自我的调节和控制,故A选项正确;“柔弱胜刚强”反映的是柔和刚的对比,未体现调和与控制,B选项错误;“人主之患在于信人”说的是君主的祸患在于信任别人,与“中和”无关,C选项错误;“一同天下之义”说的是在同一价值观上进行治理的重要性,与“中和”无关,D选项错误。

3.B

【详解】从不得入市到士人经商成为潮流,说明政府对商业从排斥到接受,这是商业发展的结果,体现了商人地位的上升,B项正确;材料反映的是商人地位有所上升,而非中央集权削弱、经济发展催生腐败和士人丧失功名意识,排除ACD项。故选B项。

4.B

【详解】根据材料可知,明清时期实行改土归流,强化了中央政府对西南地方各民族的管理,加强了中央集权,推动了当地的经济发展和社会进步,B项正确;材料中的变化有利于加强中央集权,ACD项与该变化的主旨不符,排除ACD项。故选B项。

5.D

【详解】依据材料可知,孟子主张亲爱亲人而仁爱百姓,仁爱百姓而爱惜万物;墨子主张人们全都相爱、交互得利,这反映二者思想的共同特点是民本思想倾向,D项正确;天人合一是庄子提出的,排除A项;义利并重是墨子的观点,排除B项;对人与物的关爱符合孟子主张,排除C项。故选D项。

6.C

【详解】材料中林则徐强调剿匪成功要“器良技熟”“大炮得用”。材料没有涉及他军事剿匪的目的,故A项错误;林则徐强调打败外敌除了提高军备外,还要“胆壮心齐”,故B项错误;材料中他认为清政府主要是军事落后,没有看到更重要的政治制度的差距,故C项正确;林则徐“师夷长技”的主张,改变了“鄙夷”的传统夷狄观念,故D项错误。所以答案选C。

7.D

【详解】根据材料中的“岁丰则出钱加时价而籴之,不熟则出粟减时价而粜之,谓之常平仓”信息可知,常平仓的设立对平抑粮价、保护小农经济起到了积极作用,进而有利于维护封建统治秩序的稳定,D项正确;常平仓是利用价值规律来调节粮食供应的,这与重农抑商政策无关,排除A项;常平仓制度不是以盈利为目的的,排除B项;常平仓属于政府行为,不属于民间赈济的范畴,排除C项。故选D项。

8.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代中国。根据“设计师们继承传统服装简洁流畅、宽松 飘逸的特点,又汲取了西方服饰立体曲线剪裁的特点,故而变得更有美感、更加贴近身体”可得出这一时期的服饰融合了东西方文化的内容,体现出中西合璧的特点,说明文化在互鉴中实现融合,B项正确;材料反映的是融合,而不是单方面的西学东渐,排除A项;材料反映的是东西方文化的融合,不是文化的侵略,也没有体现商品贸易的作用,排除CD项。故选B项。

9.A

【详解】结合所学知识可知,一五计划期间,我国利用行政手段对经济进行干预,开始向计划经济体制转型,A项正确;人民公社时期已经确立计划经济体制,排除B项;十一届三中全会后,我国开始由计划经济向市场经济的转型,排除CD项。故选A项。

10.C

【详解】中国在日内瓦会议、万隆会议以及习近平主席在日内瓦提出"共同构建人类命运共同体"的新型国际关系理念都体现了我国一直坚持的独立自主的和平外交政策,C正确;A错在“领导者”,排除;万隆会议以及日内瓦会议召开时,我国的综合国力并不强,排除B;和平外交符合我国利益,于世界和平有利,D与题无关,排除。

11.A

【详解】根据材料中图片信息并结合所学可知,甲骨文主要是上超人刻写的占卜记录,汉谟拉比法典石柱上端是汉谟拉比王站在太阳和正义之神沙马什面前接受象征王权的权标的浮雕以此象征君权神授,埃及金字塔是古埃及的帝王(法老)陵墓,这与古埃及人的宗教信仰(人的肉体死亡以后,灵魂是永存的)密切相关,而狮身人面像则是天才的设计师从古代的神话(把负责保护本部落安全、抵御外来之敌的酋长常常被比作勇猛的狮子;在神话故事里,狮子又是陵墓和庙宇等圣地的卫士)和山的外形中汲取了灵感,把小山雕琢成哈夫拉的头像和狮子的身躯,把象征人的智慧与狮子的勇猛集合于一身。综合以上信息可以得出“神权与政权相结合”是三者的共同特征,A项正确;从三幅标志性图片中无法得出“农业与商业相结合”的结论,排除B项;从商代甲骨文、埃及金字塔和狮身人面像信息中无法得出“法制”的信息,不能得出“专制与法制相结合”的结论,排除C项;从三幅图片信息中无法得出“民主”的信息,不能得出“君主与民主相结合”的结论,排除D项。故选A项。

12.A

【详解】依据材料“14世纪”并结合所学可知,当时欧洲处于文艺复兴时期;依据材料“我像往常一样在悲思中写作,鸟儿的轻诉和树叶的微语。在我耳边缭绕,一条小河,傍依着两岸鲜花,在和风细浪中畅怀欢笑”可知,该诗肯定人生,热爱生活,这体现了文艺复兴时期人文主义的内涵,A项正确;BD两项是17、18世纪启蒙运动的内容,排除;C项是16世纪宗教改革的内容,排除。故选A项。

13.D

【详解】“未禁止各州行使的各项权利分别由各州或人民保留”的规定,一方面体现出分权特征明显的联邦制,另一方面体现出国家主权来自于人民的人民主权原则。故答案为D项。三权分立是对联邦政府权力的划分,排除A项;B项的“充分保障”说法绝对,排除;材料反映的是联邦制的特点,没有涉及这些规定对国家统一和稳定的影响,排除C项。

【点睛】在美国的联邦制中,联邦和州之间依据宪法划定不同的权力范围,有关全国的外交、军事、财政等事务由联邦政府管辖,各州在不违反联邦宪法的前提下制定本地区的宪法和法律,管辖本地区的财政、经济、文化教育等具体事务。因此,美国的联邦和州之间是一种分权关系。美国通过联邦制既避免了中央集权的弊端,又可以发挥地方的积极性和创造性,恰到好处地协调了中央和地方的关系。

14.D

【详解】根据所学知识可知,英法百年战争使法国实现了统一,促进了英法两国民族意识的觉醒,宗教改革运动促进了欧洲各国民族教会和民族语言的形成,法国大革命推动了欧洲各国民族主义的觉醒,三者均直接推动了欧洲民族国家的形成,说法②③④符合题意,D项正确;阿拉伯帝国的建立与欧洲民族国家的形成没有直接关系,说法①不符合题意,排除与之组合的ABC三项。故选D项。

15.B

【详解】结合所学知识可知,亚洲民族解放运动道路不同,但都表达了推翻帝国主义压迫的理想,B项正确;A项错在“开始”一词,排除A项;印尼的民族大起义失败,排除C项;二战结束,世界人民普遍渴望摧毁世界殖民体系,排除D项。故选B项。

16.C

【详解】由材料可知,苏联工农业总产值后期增长乏力,表明苏联受制于高度集中的计划经济发展模式,经济改革陷入困境,C项正确;苏联1965—1982年工业产值呈现不同程度的增长,国民经济发展并未停滞,排除A项;材料列举的是工业和农业产值年均增长比例,而非工业和农业产值的变动情况,无法体现工农业产值差缩小,排除B项;仅凭工农业总产值增长率的数据资料不能判定综合国力下降,排除D项。故选C项。

17.(1)演变:周朝实行分封制;战国时在边地出现郡县制(春秋战国时期在边地设置郡县);秦统一后在全国推行郡县制;汉初实行郡国并行制;东汉至南北朝实行州郡县制。

(2)原因:地方出现分权倾向;机构设置混乱(郡县过多)。措施:改州郡县制为州县制;合并州县。

(3)宋朝:有效地预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定,强化了中央集权。

但制度过于僵化,权力分割过细,影响了行政效率,助长了因循守旧的政治风气;也形成“三冗”“两积”局面。元朝:行省制度提高了行政效率,巩固了多民族国家的统一,促进了边疆少数民族地区的政治经济文化的发展。趋势:通过变革与创新,中央对地方权力的分配趋于合理;中央集权不断加强。

【详解】(1)演变:据所学可知,周朝实行分封制;据材料“春秋时代,郡县制开始萌芽……到战国时代,在边地的郡下分设若干县,产生了郡县两级制”可知,战国时在边地出现郡县制(春秋战同时期在边地设置郡县);据材料“秦始皇统一中国后,废封国,将郡县制推向全国。”可知,秦统一后在全国推行郡县制;据所学可知,汉初实行郡国并行制;据材料“到东汉时,刺史已有固定治所,并掌握了地方行政权,对所部郡县官吏实行管理,州正式成为地方行政区。州郡县三级制历两晋南北朝不变”可知,东汉至南北朝实行州郡县制。

(2)原因:据材料“但南北朝以来,行政区划变化纷繁,反映出地方分权的特点”可知,南北朝以来地方出脱分权倾向;机构设置混乱(郡县过多)。措施:据材料“隋文帝采用此建议,罢去郡一级,改为州县两级制,并且合并了一些州县,清除了过去层次、机构过多的弊端”可知,改州郡县制为州县制,合并州县。

(3)宋朝:据材料“宋太祖即位后,革除前朝之弊……宋太宗时,节度使掌控的支郡也被收回”可知,宋初实行改革,削夺节度使权力,弱化地方军力;据材料“申命诸州,度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留,,并采取派遣官员监察地方等多项措施”可知,监督地方行政,文臣执掌地方,加强对地方财政掌控。据所学可知,宋代吸取前朝教训,多措并举,削弱地方权力,维护了中央集权;但也形成“三冗”“两积”局面。元朝:据材料“元朝变革地方行政制度,设立行省”可知,元朝开创了行省制度,执掌地方经济、军事大权;结合所学可知,元朝对地方权力管理宽严并举;巩固了中央集权和国家统一。规律:据材料结合所学可从中央和地方之间权力之争长期存在、相互影响、双方权力此消彼长、在动态平衡中变化发展等角度回答。趋势:据材料结合所学可从通过变革与创新、中央对地方权力的分配趋于合理、中央集权不断加强等角度回答。

18.(1)新现象:政党政治出现。

评析:民国初年的政党政治之所以失败,跟当时的经济、政治、思想状况密不可分:民国初年中国资本主义经济力量很弱小,缺乏必要的经济基础;中国民族资产阶级力量弱小,封建势力强大,没有广泛发动人民群众,缺乏实施政党政治的阶级基础和民众基础;中国封建思想观念根深蒂固,政治意识淡薄,缺乏必要的政治文化基础;民国初年军阀割据,缺乏必要的国内政治环境。这些因素共同作用导致了民国初年政党政治的失败。

(2)作用:不同的利益集团通过协商达成共识;保证了各阶层公民有序参政议政;及时对中共的领导进行民主监督。认识:中国实行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是近代以来中国历史发展的必然结果;它与人民代表大会制度相辅相成,是我国民主政治的重要特色;它也体现了我国民主的广泛性和真实性。

【详解】(1)新现象:根据材料一“(中华民国成立后)‘集会结社,犹如疯狂,而政党之名,如春草怒生,为数几至近百’……1913年2月,国会选举结果揭晓,国民党大获全胜”可知,民国初年出现了很多政党,1913年国民党选举获胜,说明民国初年政党政治出现。失败原因:根据所学知识,从民国初年的经济、政治、思想、等方面回答。例如:经济上,民族资本主义发展不充分,使民族资产阶级力量弱小,民族资产阶级有软弱性和妥协性,不能发动群众等;政治上,民国初年,军阀割据,社会动荡;思想上,虽然西方民主思想传入中国,但中国封建思想观念根深蒂固,人们政治意识淡薄。

(2)作用:根据材料二“可以弥补选举民主的不足,不同的利益集团,包括各种政党、民族、宗教,可以通过协商形成共识”可知,协商民主政治使不同的利益集团通过协商达成共识;根据材料二“保证公民有序的政治参与,能够保证各个阶层、各种民族、不同宗教信仰的人和各个政党,都能通过这种形式参政议政”可知,协商民主政治保证了各阶层公民有序参政议政;根据材料二“对中国共产党的领导进行民主监督”可知,协商民主政治可以对中共的领导进行民主监督。认识:根据材料信息并结合所学知识,从中共领导的多党合作和政治协商制度的地位、影响、民主政治的特点等方面进行回答。例如:中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是近代以来中国历史发展的必然结果;它与人民代表大会制度相辅相成,是我国民主政治的重要特色;体现了我国民主的广泛性和真实性。

19.(1)特点:起源早,历史悠久;水稻种植技术不断发展;水稻种植因地制宜;水稻品种多;水稻产量高,为主要粮食之一;

(2)同:都开展水稻育种研究;以杂交水稻为主;取得一定的成就;异:民国学习借鉴外国经验,新中国独立自主研究;民国水稻研究没有大范围应用,新中国时期的成果应用广泛;民国水稻研究世界影响力有限,新中国水稻研究领先世界,并产生浣影响。

【详解】(1)本题是特点类的分析题。特点:根据“(禹)令益予众庶稻,可种卑湿。”得出起源早,历史悠久;根据“用进水口和出水口相直或相错的方法调节灌溉水的温度。”并结合历代水稻的技术发展可得出水稻种植技术不断发展;根据“对早稻田、晚稻田、山区低湿寒冷田和平原稻田等都提出了整地的具体标准和操作方法。”可得出水稻种植因地制宜;水稻品种多;根据“今天下育民人者,稻居什七。”得出水稻产量高,为主要粮食之一;

(2)本题是对比类的分析题。同:根据“丁颖教授于1927一1933年开展了水稻杂交育种研究”“20世纪50年代,黄耀祥开创水稻矮化育种,培育出矮秆、抗倒伏、多穗型的水稻新品种“得出都开展水稻育种研究;以杂交水稻为主;结合材料中两个时期的成就可得出取得一定的成就;异:根据“成为中国现代稻作科学主要奠基人。以他们为代表的中国育种家将借鉴、学习外国杂交育种经验和技术与自己实践相结合,进行本土化创新”得出民国学习借鉴外国经验,根据所学可得出新中国独立自主研究;根据“应用光照长短解决水稻杂交父母本植株花期相遇问题,提高杂交成功率。”得出民国水稻研究没有大范围应用,根据“他提出的杂交水稻育种发展战略和超级杂交水稻育种技术路线,成为世界杂交水稻育种发展的指导思想,为世界粮食安全做出巨大贡献”得出新中国时期的成果应用广泛;根据材料可得出民国水稻研究世界影响力有限,根据“他提出的杂交水稻育种发展战略和超级杂交水稻育种技术路线,成为世界杂交水稻育种发展的指导思想,为世界粮食安全做出巨大贡献”可得出新中国水稻研究领先世界,并产生浣影响。

20.【示例】论题:工业革命引发了交通的变革。

阐述:工业革命自英国开始,许多重要发明都出自英国。瓦特改良的蒸汽机成为了工业革命的标志,也引发了交通的变革。1814年,英国人斯蒂芬孙改进了蒸汽机车,使交通步入新的阶段,火车成为陆地交通工具,极大方便了人们的交流,推动了社会生活的进步。19世纪上半期,在英国带动下,欧美各国纷纷修建铁路网,铁路成为陆路交通的主干,带动了机器制造业、钢铁业、建筑业等行业的大发展。人类步入“铁路时代”。1807年,美国人富尔顿发明了汽船。1812年英国人制造的汽船试航成功,轮船出现了,这极大便利了海上交通。总之,工业革命不仅仅是生产方式的变革,也引发了交通的变革,推动了交通运输业等的发展。

(示例仅供参考,如有其它答案,只要符合题目要求,言之成理也可。)

【详解】论题:根据“英国工业革命的进程,是和交通革命密切相关的。火车首次完成了陆地交通的革命。轮船实现了海上交通的革命。”“第一次世界大战结束后,各国交通运输结构发生变化:由注重铁路建设,转向注重公路、管道和航空运输。”可得出这些都与工业革命对效能的影响有关,因此可得出工业革命引发了交通的变革。阐述:结合两次工业革命中新式交通工具的出现,以及产生的影响进行概括即可。第一次工业革命中的火车,第二次工业革命中的汽车等。

同课章节目录