第二章 问题研究:何时“蓝天”常在? (教学设计)(表格式)

文档属性

| 名称 | 第二章 问题研究:何时“蓝天”常在? (教学设计)(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-10-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第二章问题研究:何时“蓝天”常在?问题式教学(同课异构)

一、课标解读

大气的组成是本章的主要内容之一。随着人类活动强度的不断加强,人类活动对大气组成的影响越来越大。随之而来的大气污染现象不断加剧,对人类产生的危害不可忽视。此外,大气的受热过程和热力环流原理对大气污染的影响也不容小觑。总之,大气污染是各因素综合作用的结果,所以,研究大气污染及其治理问题,引导学生从综合的角度看问题,有利于培养学生的大气环境保护意识,也有利于培养学生的人地协调观。

二、教材分析

本节课使用人教版必修一教材,本节标题是“何时‘蓝天’常在?”,这部分内容是对第二章内容的升华,能够体现知识综合运用的内容。此问题研究主要是让学生关注大气环境,关注大气污染现象,了解大气重污染程度及污染原因,通过发达国家大气污染治理的案例,让学生知道治理大气污染需要经历较长的时间。主要是通过“运用资料”和“结合实例”进行教学,创设问题情境,增强学生的体验感,使教学生活化。

教材将问题研究设计为四个步骤:认识大气污染现象;了解我国大气污染的形成原因;了解发达国家治理大气污染的措施和所用时间;讨论我国“蓝天”常在所需要采取的措施和时间。本问题研究在教学总体上可以遵循“问题的提出—研究思路探讨—根据资料与所学知识开展研究形成对策—表达探究成果”。具体教学过程中要注意以下三点。

(1)大气污染问题是突出的环境问题。教学中教师要引导学生深刻理解和体会本问题研究的现实意义,通过提供不同区域大气污染状况的视频和图片等资料,结合本地区大气质量现状,加强学生感性认识,提高学生探究的积极性和主动性。

(2)研究中教师一方面要用好教材提供的典型资料;另一方面也要积极开发新颖的其它资料,有条件的学校可以鼓励学生查找相关资料。

(3)本研究重在过程,教师要注重将过程性评价于终结性评价相结合,更要关注学生在研究过程中表现出的科学精神、研究方法、研究态度,以及对大气污染现状表达出的强烈关注等。

三、学情分析

学生的起点水平与生活经验:在生活中处处都有大气污染现象,所以学生对于大气污染具有感性的认识,但是学生对大气污染的定义、大气污染的程度指标、我国大气重污染的成因等专业的知识缺乏认知,不能系统地、有逻辑地、有条理地整合这些知识,对它们建立理性地认知,所以教材补充了必要的扩展知识,教师也可以自己开发相关地课程资源,为学生能够顺利进行问题研究做好铺垫,有条件地学校,可以让学生自己准备相关大气污染地资料。

四、教学目标

1.从情境创设中及问题材料中感知(认识)大气污染现象,了解大气污染的危害。

2.通过问题链的设计,能够归纳出京津冀雾霾的时空变化特征、2014年各城市的PM2.5的变化特征、影响雾霾的因素等,培养读图、析图能力;通过劣构问题的设计,扩宽思维,培养开放性思维。

3.通过问题迁移的试题,巩固对该部分知识的理解运用。

五、教学方法

1.多媒体教学法

2.分组讨论法

3.讲授法

六、教学课时

1课时

七、教学过程

教学环节 教学内容 教师活动 学生 活动 设计意图

导入 情境创设 指出学习主题 何时“蓝天”常在 何时“蓝天”常在 何时“蓝天”常在 2013 年,严重的雾霾天气横扫京津冀、长三角、中东部地区,尤其是京津冀作为受污染最为严重的区域,引发了人们的广泛关注。 常年暴露在 PM2.5 浓度较高的大气污染环境中,会增加患呼吸道疾病等影响身体健康的风险,同时也会影响人们的心理健康。 随着多方的努力,近年京津冀空气质量持续改善,无论是城市颗粒物浓度,还是城市重污染天数都呈持续下降态势。 本节课就“京津冀”城市群的雾霾开展学习。 听讲 选取真实的、距离学生比较近的大气污染现象,让学生感知“雾霾”危害,激发学生探知“雾霾”的意识。

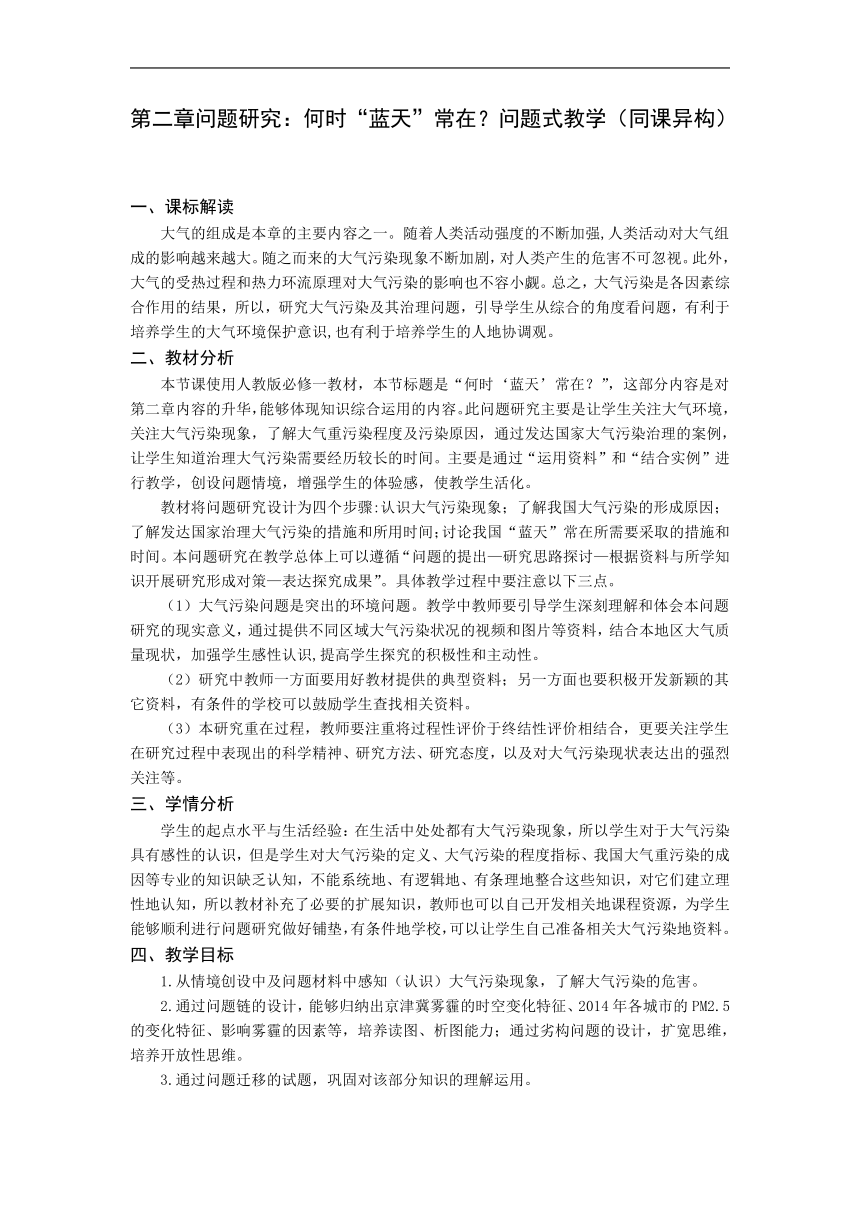

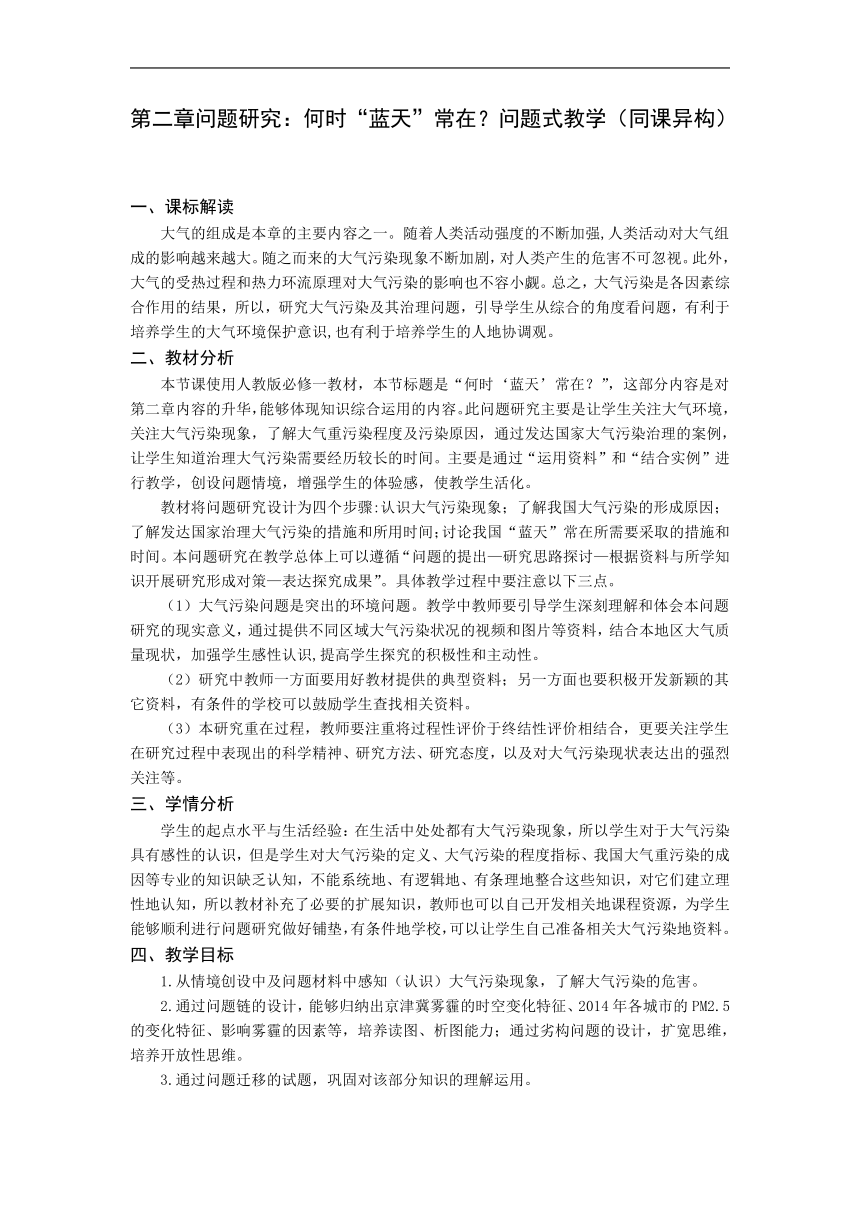

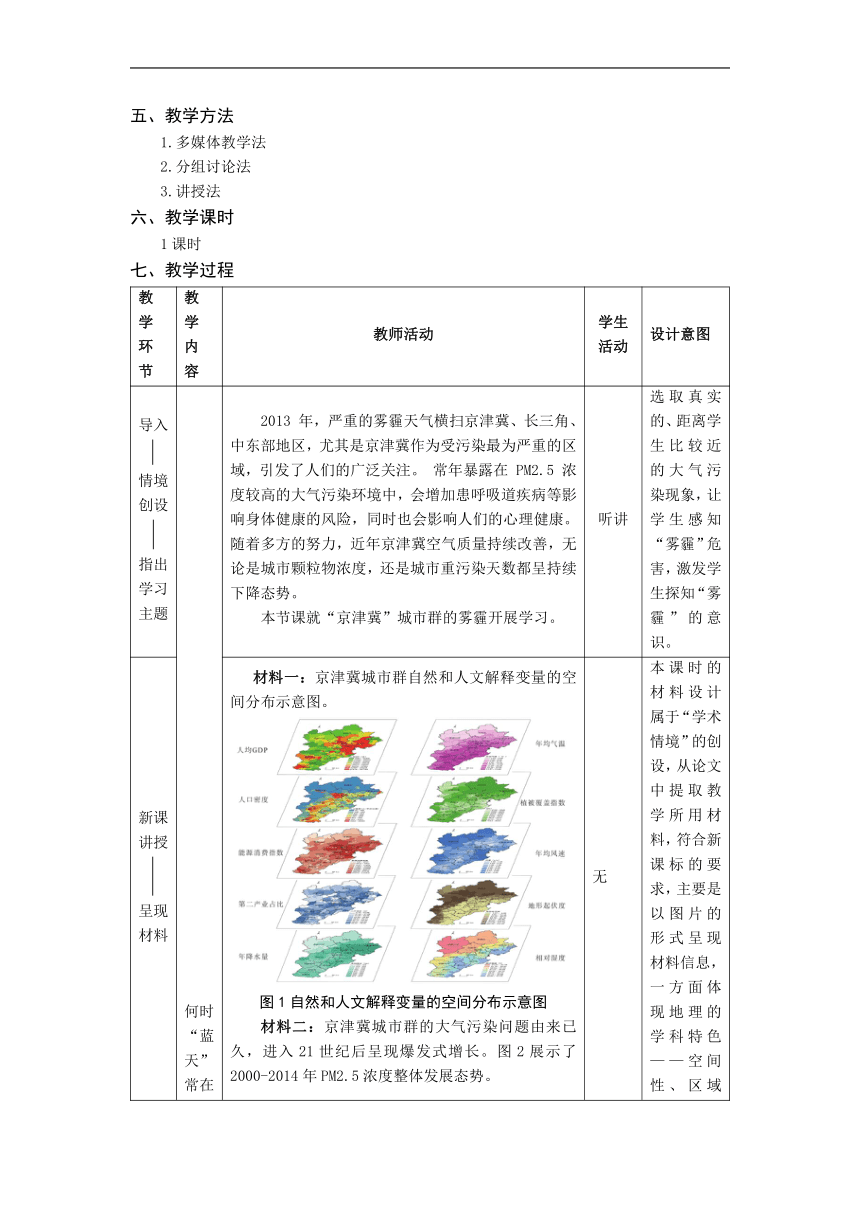

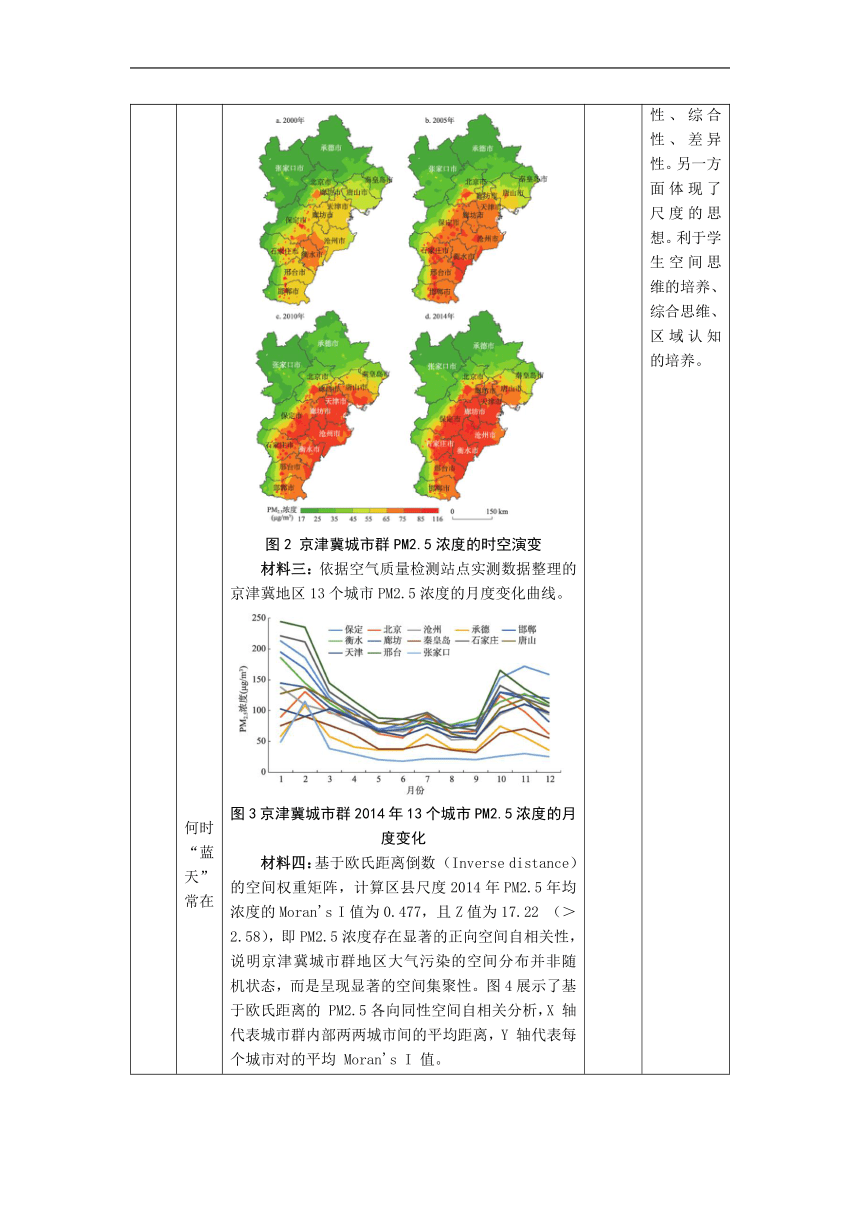

新课讲授 呈现材料 材料一:京津冀城市群自然和人文解释变量的空间分布示意图。 图1自然和人文解释变量的空间分布示意图 材料二:京津冀城市群的大气污染问题由来已久,进入21世纪后呈现爆发式增长。图2展示了2000-2014年PM2.5浓度整体发展态势。 图2 京津冀城市群PM2.5浓度的时空演变 材料三:依据空气质量检测站点实测数据整理的京津冀地区13个城市PM2.5浓度的月度变化曲线。 图3京津冀城市群2014年13个城市PM2.5浓度的月度变化 材料四:基于欧氏距离倒数 (Inverse distance) 的空间权重矩阵,计算区县尺度2014年PM2.5年均浓度的Moran's I值为0.477,且Z值为17.22 (>2.58),即PM2.5浓度存在显著的正向空间自相关性,说明京津冀城市群地区大气污染的空间分布并非随机状态,而是呈现显著的空间集聚性。图4展示了基于欧氏距离的 PM2.5各向同性空间自相关分析,X 轴代表城市群内部两两城市间的平均距离,Y 轴代表每个城市对的平均 Moran's I 值。 图4 基于距离的PM2.5各向同性Moran's I 值 无 本课时的材料设计属于“学术情境”的创设,从论文中提取教学所用材料,符合新课标的要求,主要是以图片的形式呈现材料信息,一方面体现地理的学科特色——空间性、区域性、综合性、差异性。另一方面体现了尺度的思想。利于学生空间思维的培养、综合思维、区域认知的培养。

新课讲授 设计问题链 问题1:根据材料2 ,指出2000——2014年京津冀城市群的PM2.5浓度的时空变化特征。 问题2:根据材料3指出2014年京津冀城市群的PM2.5浓度的变化特征。 问题3:描述城市间的距离与大气污染的关系。是什么原因导致大气污染受邻近地区的影响较大? 问题4:根据以上所有材料,说明影响京津冀城市群雾霾的因素(自然、人文)。 问题5:请提出减轻“雾霾”的建议或措施。 无 结合京津冀城市群的案例,设置由浅入深的问题链,引导学生合作讨论学习,培养学生的进阶思维和问题解决能力。通过问题探究引导学习,体现了学生的主体地位。

问题探究 教师为在有必要的情况下为学生提供问题解决的支架,在学生问题探究过程中注意调动学生讨论的积极性,全员的参与性。 学生就教师提供的材料与提出的问题小组展开探究 该问题链的设计由良构问题和劣构问题组成,利于培养学生地理创新思维;采取合作讨论的形式进行利于团队合作精神的培养。

成果展示 各小组将自己的成果进行展示,在这个过程中其余小组可做补充,教师不参与该过程,旨在观察同学们是否能够全面展示问题的答案。

教师点评与总结 何时“蓝天”常在 教师首先对全班总结出来的答案进行评价,然后在补充缺失的答案,在这个过程中要教会学生作答的方法,不是简单的罗列答案。具体答案如下: 问题1: (1)2000-2014年PM2.5浓度整体呈现越来越高的态势。 (2)2000年只有城市建成区范围的零星区域年均浓度较高,然而到2014年,大约1/3区域的PM2.5浓度超过75 μg/m3。 (3)从空间维度来看,京津冀PM2.5浓度的空间格局整体上呈现东南高、西北低的态势,且近15年没有太大变化。 (4)分区域来看,河北的承德市、张家口市以及秦皇岛北部、北京西北部山区等地区PM2.5的浓度相对较低,空间区域差异较为明显。另外,城市的PM2.5浓度比郊区和农村高,说明人类活动对大气污染具有更显著影响。 问题2: (1)整个曲线簇呈明显的“U”型,即大气污染在一年的前三个和后三个月份要比中间的月份严重。即京津冀城市群的大气污染秋冬季要比春夏季更为严重。 (2)邢台、保定、石家庄整体处于曲线簇上方,污染相对更严重,张家口、承德、秦皇岛基本一直处于曲线簇的下方,污染相对较轻。 问题3: (1)两城市间的平均距离在 200 km 以内时,大气污染有显著的正向交互影响,并且这种影响随着距离的缩短而增强。 (2)区域间大气污染的扩散与传输导致本地的PM2.5受邻近区域影响显著,邻近地区的 问题4:(不具体阐述,各位教师自己细化语言) 影响雾霾的因素可以从两个方面作答,一是加重雾霾的方面;二是缓解雾霾的方面。 (一)加重雾霾的因素 (1)社会经济方面:人口密度大、工业发展水平高、能源消耗量大。 (2)自然因素:植被覆盖率低、平均风速小、地形阻挡作用、相对湿度大、降水量小、气温。 (二)缓解雾霾的因素 除气温因素外,其余因素与加重雾霾的自然因素完全相反。 问题5: 此问题为开放性问题,言之有理即可,可以从以下几个方面分析 产业与居住区位优化;城市风道设计;绿带合理布局;能源和产业结构调整;道路网优化和新车标准升级;超载人口与污染产业疏解;排污监管力度加强;生态补偿机制等。 学生听讲,做好笔记,学会方法与解题技巧。 对京津冀城市群“雾霾”的学习不是本节课的主要目标,因为大气污染不止“雾霾”这一个现象。本节课的主要目标在于交给学生作答的技巧,活跃学生的思维活动,在这个过程中感知大气污染现象;描述大气污染特点;说明大气污染的成因;寻找解决大气污染的办法。因此教师在总结与点评过程中必须把握本节课的核心。

问题迁移 问题迁移一: “窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”是唐代诗人杜甫在成都留下的千古绝句。成都是中国唯一能看到海拔6000米以上雪山的大都市,附近有十几座雪山。2020年5月25日在成都遥望雪山,再次在微信朋友圈刷屏“峨峨雪色涉苍龙,直上汶江锦万里”,雪山映在城市周边,十分壮观(如图)。近年来,成都落实国家、省要求,高度重视大气污染防治工作,空气质量明显改善(表1),美丽雪山从“稀客”变为“常客”,市民的蓝天幸福感越来越强。 表12019年1~12月成都市PM2.5浓度 时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月PM2.5浓度(μg/m3)785644403324212930314778

(1)试分析在成都可遥望到雪山的自然原因。 (2)补绘下图,并简述冬季PM2.5浓度偏高的自然原因。 (3)为让美丽雪山成为“常客”,从能源利用角度分析成都可采取哪些措施改善空气质量。 问题迁移二: 石家庄市是华北地区的大型城市和工业聚集区,冬季大气污染比较严重。下图示意石家庄市城区SO2浓度随高度变化。 (1)结合材料,描述石家庄市上空SO2浓度空间分布特征。 (2)石家庄市冬季SO2浓度高的原因是什么 该日上空1.5千米左右SO2浓度出现极大值可能与什么因素相关

一、课标解读

大气的组成是本章的主要内容之一。随着人类活动强度的不断加强,人类活动对大气组成的影响越来越大。随之而来的大气污染现象不断加剧,对人类产生的危害不可忽视。此外,大气的受热过程和热力环流原理对大气污染的影响也不容小觑。总之,大气污染是各因素综合作用的结果,所以,研究大气污染及其治理问题,引导学生从综合的角度看问题,有利于培养学生的大气环境保护意识,也有利于培养学生的人地协调观。

二、教材分析

本节课使用人教版必修一教材,本节标题是“何时‘蓝天’常在?”,这部分内容是对第二章内容的升华,能够体现知识综合运用的内容。此问题研究主要是让学生关注大气环境,关注大气污染现象,了解大气重污染程度及污染原因,通过发达国家大气污染治理的案例,让学生知道治理大气污染需要经历较长的时间。主要是通过“运用资料”和“结合实例”进行教学,创设问题情境,增强学生的体验感,使教学生活化。

教材将问题研究设计为四个步骤:认识大气污染现象;了解我国大气污染的形成原因;了解发达国家治理大气污染的措施和所用时间;讨论我国“蓝天”常在所需要采取的措施和时间。本问题研究在教学总体上可以遵循“问题的提出—研究思路探讨—根据资料与所学知识开展研究形成对策—表达探究成果”。具体教学过程中要注意以下三点。

(1)大气污染问题是突出的环境问题。教学中教师要引导学生深刻理解和体会本问题研究的现实意义,通过提供不同区域大气污染状况的视频和图片等资料,结合本地区大气质量现状,加强学生感性认识,提高学生探究的积极性和主动性。

(2)研究中教师一方面要用好教材提供的典型资料;另一方面也要积极开发新颖的其它资料,有条件的学校可以鼓励学生查找相关资料。

(3)本研究重在过程,教师要注重将过程性评价于终结性评价相结合,更要关注学生在研究过程中表现出的科学精神、研究方法、研究态度,以及对大气污染现状表达出的强烈关注等。

三、学情分析

学生的起点水平与生活经验:在生活中处处都有大气污染现象,所以学生对于大气污染具有感性的认识,但是学生对大气污染的定义、大气污染的程度指标、我国大气重污染的成因等专业的知识缺乏认知,不能系统地、有逻辑地、有条理地整合这些知识,对它们建立理性地认知,所以教材补充了必要的扩展知识,教师也可以自己开发相关地课程资源,为学生能够顺利进行问题研究做好铺垫,有条件地学校,可以让学生自己准备相关大气污染地资料。

四、教学目标

1.从情境创设中及问题材料中感知(认识)大气污染现象,了解大气污染的危害。

2.通过问题链的设计,能够归纳出京津冀雾霾的时空变化特征、2014年各城市的PM2.5的变化特征、影响雾霾的因素等,培养读图、析图能力;通过劣构问题的设计,扩宽思维,培养开放性思维。

3.通过问题迁移的试题,巩固对该部分知识的理解运用。

五、教学方法

1.多媒体教学法

2.分组讨论法

3.讲授法

六、教学课时

1课时

七、教学过程

教学环节 教学内容 教师活动 学生 活动 设计意图

导入 情境创设 指出学习主题 何时“蓝天”常在 何时“蓝天”常在 何时“蓝天”常在 2013 年,严重的雾霾天气横扫京津冀、长三角、中东部地区,尤其是京津冀作为受污染最为严重的区域,引发了人们的广泛关注。 常年暴露在 PM2.5 浓度较高的大气污染环境中,会增加患呼吸道疾病等影响身体健康的风险,同时也会影响人们的心理健康。 随着多方的努力,近年京津冀空气质量持续改善,无论是城市颗粒物浓度,还是城市重污染天数都呈持续下降态势。 本节课就“京津冀”城市群的雾霾开展学习。 听讲 选取真实的、距离学生比较近的大气污染现象,让学生感知“雾霾”危害,激发学生探知“雾霾”的意识。

新课讲授 呈现材料 材料一:京津冀城市群自然和人文解释变量的空间分布示意图。 图1自然和人文解释变量的空间分布示意图 材料二:京津冀城市群的大气污染问题由来已久,进入21世纪后呈现爆发式增长。图2展示了2000-2014年PM2.5浓度整体发展态势。 图2 京津冀城市群PM2.5浓度的时空演变 材料三:依据空气质量检测站点实测数据整理的京津冀地区13个城市PM2.5浓度的月度变化曲线。 图3京津冀城市群2014年13个城市PM2.5浓度的月度变化 材料四:基于欧氏距离倒数 (Inverse distance) 的空间权重矩阵,计算区县尺度2014年PM2.5年均浓度的Moran's I值为0.477,且Z值为17.22 (>2.58),即PM2.5浓度存在显著的正向空间自相关性,说明京津冀城市群地区大气污染的空间分布并非随机状态,而是呈现显著的空间集聚性。图4展示了基于欧氏距离的 PM2.5各向同性空间自相关分析,X 轴代表城市群内部两两城市间的平均距离,Y 轴代表每个城市对的平均 Moran's I 值。 图4 基于距离的PM2.5各向同性Moran's I 值 无 本课时的材料设计属于“学术情境”的创设,从论文中提取教学所用材料,符合新课标的要求,主要是以图片的形式呈现材料信息,一方面体现地理的学科特色——空间性、区域性、综合性、差异性。另一方面体现了尺度的思想。利于学生空间思维的培养、综合思维、区域认知的培养。

新课讲授 设计问题链 问题1:根据材料2 ,指出2000——2014年京津冀城市群的PM2.5浓度的时空变化特征。 问题2:根据材料3指出2014年京津冀城市群的PM2.5浓度的变化特征。 问题3:描述城市间的距离与大气污染的关系。是什么原因导致大气污染受邻近地区的影响较大? 问题4:根据以上所有材料,说明影响京津冀城市群雾霾的因素(自然、人文)。 问题5:请提出减轻“雾霾”的建议或措施。 无 结合京津冀城市群的案例,设置由浅入深的问题链,引导学生合作讨论学习,培养学生的进阶思维和问题解决能力。通过问题探究引导学习,体现了学生的主体地位。

问题探究 教师为在有必要的情况下为学生提供问题解决的支架,在学生问题探究过程中注意调动学生讨论的积极性,全员的参与性。 学生就教师提供的材料与提出的问题小组展开探究 该问题链的设计由良构问题和劣构问题组成,利于培养学生地理创新思维;采取合作讨论的形式进行利于团队合作精神的培养。

成果展示 各小组将自己的成果进行展示,在这个过程中其余小组可做补充,教师不参与该过程,旨在观察同学们是否能够全面展示问题的答案。

教师点评与总结 何时“蓝天”常在 教师首先对全班总结出来的答案进行评价,然后在补充缺失的答案,在这个过程中要教会学生作答的方法,不是简单的罗列答案。具体答案如下: 问题1: (1)2000-2014年PM2.5浓度整体呈现越来越高的态势。 (2)2000年只有城市建成区范围的零星区域年均浓度较高,然而到2014年,大约1/3区域的PM2.5浓度超过75 μg/m3。 (3)从空间维度来看,京津冀PM2.5浓度的空间格局整体上呈现东南高、西北低的态势,且近15年没有太大变化。 (4)分区域来看,河北的承德市、张家口市以及秦皇岛北部、北京西北部山区等地区PM2.5的浓度相对较低,空间区域差异较为明显。另外,城市的PM2.5浓度比郊区和农村高,说明人类活动对大气污染具有更显著影响。 问题2: (1)整个曲线簇呈明显的“U”型,即大气污染在一年的前三个和后三个月份要比中间的月份严重。即京津冀城市群的大气污染秋冬季要比春夏季更为严重。 (2)邢台、保定、石家庄整体处于曲线簇上方,污染相对更严重,张家口、承德、秦皇岛基本一直处于曲线簇的下方,污染相对较轻。 问题3: (1)两城市间的平均距离在 200 km 以内时,大气污染有显著的正向交互影响,并且这种影响随着距离的缩短而增强。 (2)区域间大气污染的扩散与传输导致本地的PM2.5受邻近区域影响显著,邻近地区的 问题4:(不具体阐述,各位教师自己细化语言) 影响雾霾的因素可以从两个方面作答,一是加重雾霾的方面;二是缓解雾霾的方面。 (一)加重雾霾的因素 (1)社会经济方面:人口密度大、工业发展水平高、能源消耗量大。 (2)自然因素:植被覆盖率低、平均风速小、地形阻挡作用、相对湿度大、降水量小、气温。 (二)缓解雾霾的因素 除气温因素外,其余因素与加重雾霾的自然因素完全相反。 问题5: 此问题为开放性问题,言之有理即可,可以从以下几个方面分析 产业与居住区位优化;城市风道设计;绿带合理布局;能源和产业结构调整;道路网优化和新车标准升级;超载人口与污染产业疏解;排污监管力度加强;生态补偿机制等。 学生听讲,做好笔记,学会方法与解题技巧。 对京津冀城市群“雾霾”的学习不是本节课的主要目标,因为大气污染不止“雾霾”这一个现象。本节课的主要目标在于交给学生作答的技巧,活跃学生的思维活动,在这个过程中感知大气污染现象;描述大气污染特点;说明大气污染的成因;寻找解决大气污染的办法。因此教师在总结与点评过程中必须把握本节课的核心。

问题迁移 问题迁移一: “窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”是唐代诗人杜甫在成都留下的千古绝句。成都是中国唯一能看到海拔6000米以上雪山的大都市,附近有十几座雪山。2020年5月25日在成都遥望雪山,再次在微信朋友圈刷屏“峨峨雪色涉苍龙,直上汶江锦万里”,雪山映在城市周边,十分壮观(如图)。近年来,成都落实国家、省要求,高度重视大气污染防治工作,空气质量明显改善(表1),美丽雪山从“稀客”变为“常客”,市民的蓝天幸福感越来越强。 表12019年1~12月成都市PM2.5浓度 时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月PM2.5浓度(μg/m3)785644403324212930314778

(1)试分析在成都可遥望到雪山的自然原因。 (2)补绘下图,并简述冬季PM2.5浓度偏高的自然原因。 (3)为让美丽雪山成为“常客”,从能源利用角度分析成都可采取哪些措施改善空气质量。 问题迁移二: 石家庄市是华北地区的大型城市和工业聚集区,冬季大气污染比较严重。下图示意石家庄市城区SO2浓度随高度变化。 (1)结合材料,描述石家庄市上空SO2浓度空间分布特征。 (2)石家庄市冬季SO2浓度高的原因是什么 该日上空1.5千米左右SO2浓度出现极大值可能与什么因素相关

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里