湖北省武汉市部分重点中学2023-2024学年高二上学期10月月考历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖北省武汉市部分重点中学2023-2024学年高二上学期10月月考历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 521.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-10 13:26:15 | ||

图片预览

文档简介

武汉市部分重点中学2023-2024学年高二上学期10月月考历史卷2023年10月

一.选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的)

1.终元一代,行省官发动叛乱或自行举兵约有三次,这三次反叛或举兵,均是以皇位争夺为中心的朝廷政治斗争的组成部分,而且多半是在皇位空虚之际,行省官各保其主所致。这表明行省的设置

A. 使国家的军政大权旁落 B. 导致地方割据势力膨胀

C. 容易引发皇族内部纷争 D. 有利于社会政治的稳定

2.下面是英国漫画家乔治发表的作品。漫画的左方是一处磨坊,砖块上罗列着自治市镇的名字,下面尸横遍野;漫画的右下方是一群议员,他们围绕在一个盛满了金钱的钱仓前,从贴有“公款”标签的钱仓里取钱。据此可知,作者意在

《“运转得真是好”的“选举制”》1831年

A. 强调议会改革的刻不容缓 B. 讽刺英国议员的贪腐行为

C. 批判工业资产阶级的剥削 D. 揭露英国司法制度的黑暗

3.武昌起义后,各省纷纷效仿湖北,公推本省都督,建立军政府。下表可说明

省 别 都 督 参与公推的群体 备 注

湖北 黎元洪 革命党人、部分咨议员及绅商代表 推举过程中有人提议革命时代当推军人

贵州 杨荩诚 省城各机关及团体代表 原推张百麟,张以非军人坚辞

山西 阎锡山 起义领导人,学界、警界代表 本存在选举和推举不同意见,革命党人力主推举

A. 新政权缺乏民主性 B.军人有较大的话语权

C. 立宪派内部斗争激烈 D. 革命暗含失败危险

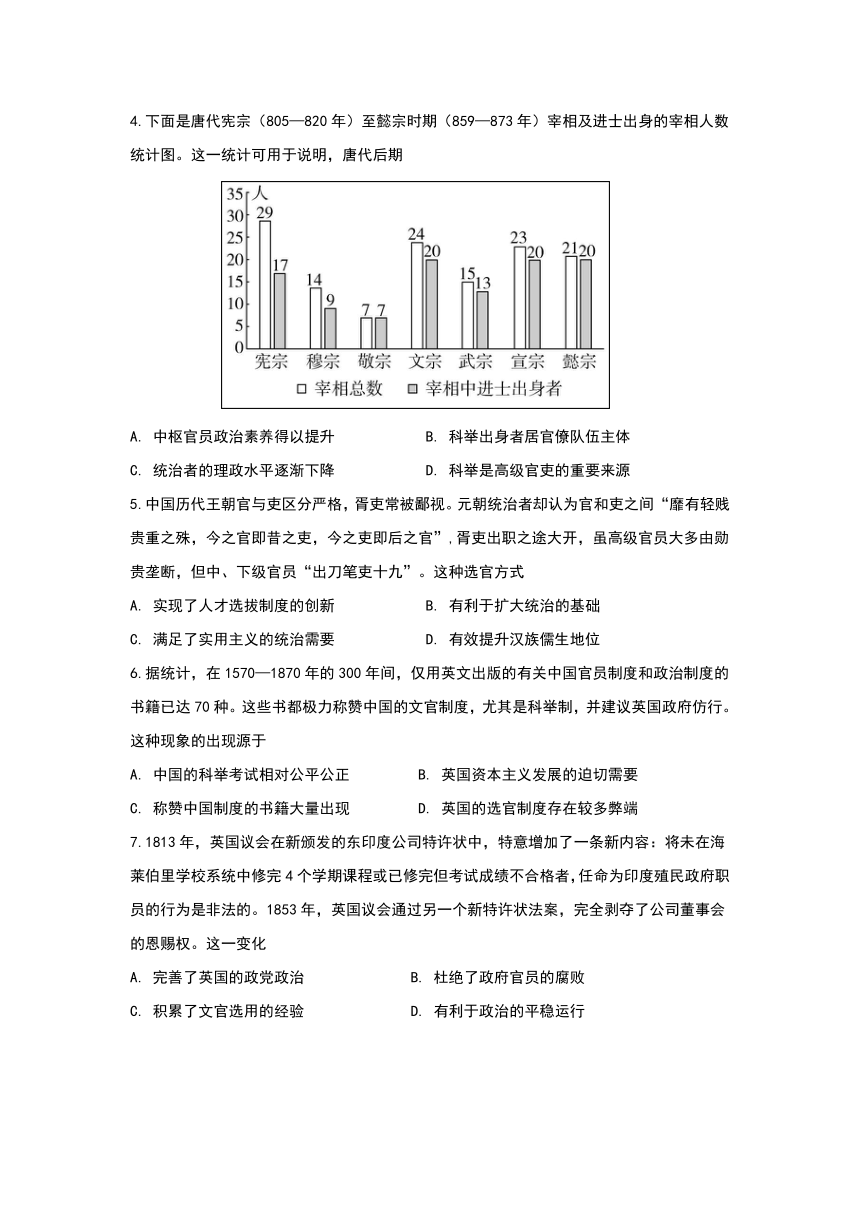

4.下面是唐代宪宗(805—820年)至懿宗时期(859—873年)宰相及进士出身的宰相人数统计图。这一统计可用于说明,唐代后期

A. 中枢官员政治素养得以提升 B. 科举出身者居官僚队伍主体

C. 统治者的理政水平逐渐下降 D. 科举是高级官吏的重要来源

5.中国历代王朝官与吏区分严格,胥吏常被鄙视。元朝统治者却认为官和吏之间“靡有轻贱贵重之殊,今之官即昔之吏,今之吏即后之官”,胥吏出职之途大开,虽高级官员大多由勋贵垄断,但中、下级官员“出刀笔吏十九”。这种选官方式

A. 实现了人才选拔制度的创新 B. 有利于扩大统治的基础

C. 满足了实用主义的统治需要 D. 有效提升汉族儒生地位

6.据统计,在1570—1870年的300年间,仅用英文出版的有关中国官员制度和政治制度的书籍已达70种。这些书都极力称赞中国的文官制度,尤其是科举制,并建议英国政府仿行。这种现象的出现源于

A. 中国的科举考试相对公平公正 B. 英国资本主义发展的迫切需要

C. 称赞中国制度的书籍大量出现 D. 英国的选官制度存在较多弊端

7.1813年,英国议会在新颁发的东印度公司特许状中,特意增加了一条新内容:将未在海莱伯里学校系统中修完4个学期课程或已修完但考试成绩不合格者,任命为印度殖民政府职员的行为是非法的。1853年,英国议会通过另一个新特许状法案,完全剥夺了公司董事会的恩赐权。这一变化

A. 完善了英国的政党政治 B. 杜绝了政府官员的腐败

C. 积累了文官选用的经验 D. 有利于政治的平稳运行

8.1898年,光绪皇帝颁布上谕:“著自下科为始,乡会试及生童岁科各试,向用四书文者,一律改试策论,其如何分场命题考试,一切详细章程,该部即妥议具奏”。据此可知,当时清政府

A. 应时代要求选拔人才 B. 着力实施学堂选官制度

C. 摒弃了中体西用思想 D. 探索分科分类考试制度

9.以下为民国时期县长考试的内容及流程。

第一试 第二试 第三试 第四试

考试内容 三民主义、建国方略、建国大纲、中国国民革命史 法学通论、经济学原理、 政治学原理、中外近百年史、中国人文地理 现行法令概要、国际 条约概要、本省财政、本省实业及教育和本省路政及水利 前三试均为笔试,第四试为口试,注重应试人的经验及才识

据此可知民国时期的县长考试

A. 注重德才兼备 B. 强调资格出身 C. 深受科举影响 D. 突出行政能力

10. 明朝科举自下而上有乡试、会试、殿试。明朝初期至中后期,科举录取人数逐渐上升,但乡试录取率由10%逐步降至3.3%,会试录取率也由21.7%降至8.4%。这可以用于说明当时

A. 科举制影响扩大 B. 世袭制仍然占主导 C. 政府行政效率低D. 程朱理学逐渐衰落

11.都察院为清朝中央最高监察机构,清朝将六科给事中并入都察院,实现科道合一,但对中央主要政府部门仍实行双层稽察,六部、理藩院等都须接受科道双重稽察。地方上,提刑按察使司是地方最高级别的司法监察机构,督抚也兼有监察地方的职责。这反映出清朝

A. 制度运作的规范性 B. 官员选拔机制的完善

C. 监察主体的多元性 D. 中央集权的高度强化

12.在西方文官制度下,一位部长要应对常务次官会议或部际会议,必须有“牛顿的智慧、亚历山大的勇气和拿破仑的手腕”,否则就休想改变高级文官的决定。这表明

A. 政务官从属事务官 B. 文官制度奉行政治中立

C. 文官系统相对独立 D. 制度体系有违民主精神

13.随着计划经济向社会主义市场经济的过渡,我国社会的经济、政治、文化等各个领域都发生了深刻的变化。社会主义市场经济体制的逐步确立和完善,对政府管理尤其是政府人事管理提出了全新的要求,传统的人事管理制度迫切需要改革,以建立起与社会主义市场经济体制下政府职能相适应的新型人事制度。这表明新时期我国公务员制度的形成

A. 是改革开放发展的必然结果 B. 是政治体制改革开始的标志

C. 推动了经济体制改革的深化 D. 有利于中国民主政治的完善

14. 监察官可以风闻奏事(根据道听途说来参奏大臣),是我国古代监察制度中独有的一项规定。东晋南朝、唐武则天、宋代及清代时,为大开言谏之门,都曾允许台谏官风闻奏事,并规定所奏涉虚,亦不坐罪。这一规定

A. 彰显了法律权威 B. 提高了监察效率 C. 稳定了社会秩序 D. 强化了君主权力

15.在唐代之前,监察官监督普通案件的审理,纠正冤案错案。到了唐代,监察官可以参加三司推事(如大理寺卿、刑部侍郎和御史中丞共同审案)。这一变化的实质是

A. 监察领域的不断延伸 B. 君主专制的不断加强

C. 监察体系的不断完善 D. 行政机构的不断健全

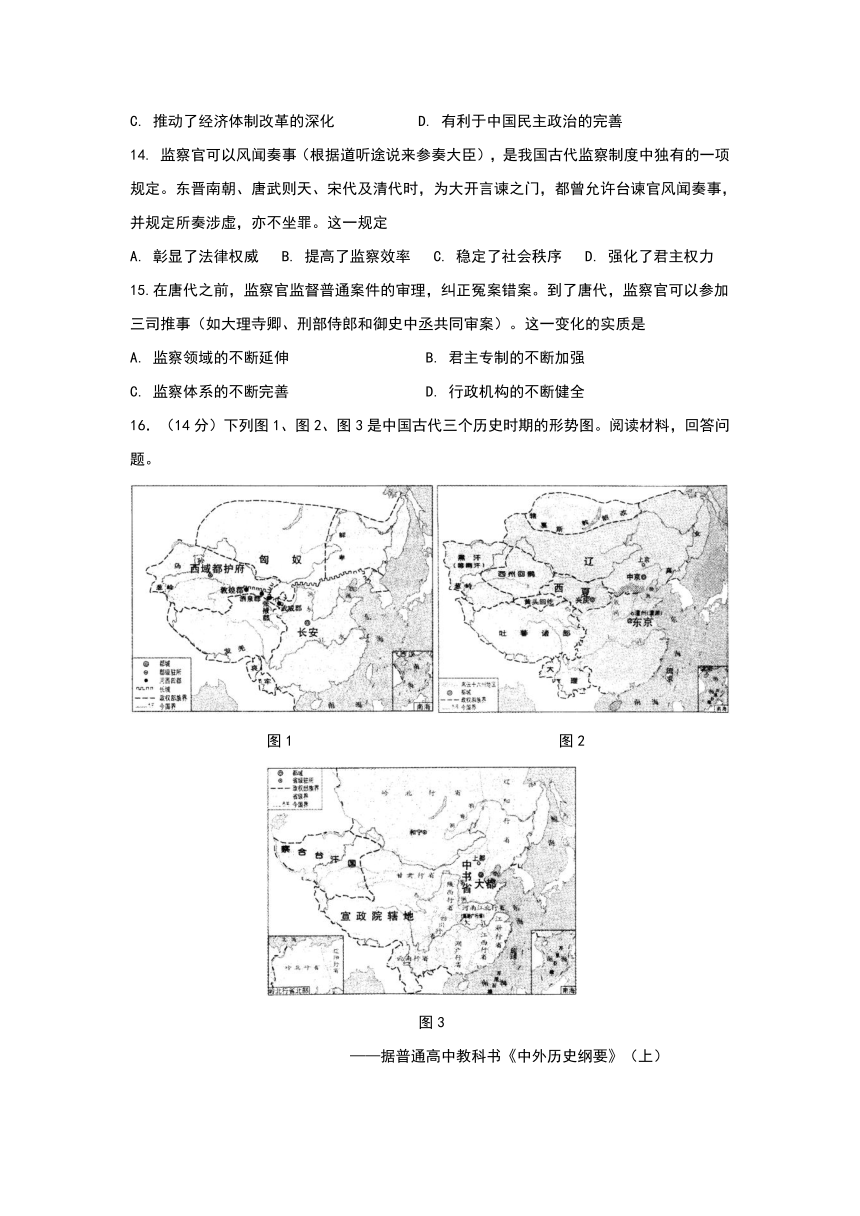

16.(14分)下列图1、图2、图3是中国古代三个历史时期的形势图。阅读材料,回答问题。

图1 图2

图3

——据普通高中教科书《中外历史纲要》(上)

从图1、图2、图3中任选两幅图,分别提取三个或三个以上的信息,判断与其相对应的历史时期。

17.阅读材料,完成下列要求。(15分)

中外历史发展进程中,监察制度的创新始终是推进政治文明的重要组成部分。

材料一 汉文帝前元十二年(公元前168年),设置冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍九州为视察区;一年之后文帝又将其用做监察区域,派遣官员分州“出刺诸郡”,九州视察区由此与监察区合而为一。汉武帝元封五年(公元前106年),为了加强中央对地方的控制,除京师附近七郡外,把全国分为十三个监察区域, 即冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、凉州、益州、幽州、并州,另外有朔方、交趾二郡,称朔方刺史部、交趾刺史部,共称十三刺史部,或“十三州”。每区由朝廷派遣刺史一人,专门负责巡察该区境内的吏政,检举不法的郡国官吏和强宗豪右。东汉灵帝中平五年(188年),改刺史为州牧,直接掌握一州的军事、行政、民政等大权,位于郡守之上,十三部遂成为郡以上的一级行政区划。东汉末年,各州牧更是趁乱夺取本州军政大权。

——摘编自韩茂莉《中国历史地理十五讲》

材料二 《权利法案》确立了资产阶级君主立宪制,开创了议会对行政、司法监督的先例。随着英国政治发展,下院的地位逐步提高,议员被视为步入政界的阶梯。许多人花费巨资收买选民,议员议席成为标价商品。一些商人大肆贿赂政府官员,以便取得特权。1693年,东印度公司给权贵送礼达9万英镑。反腐败的监察制度随着英国政治、经济发展起来。19世纪,在中小资产者和广大人民群众的压力下,英国进行三次议会改革,完善了议会监督英王、政府及司法机关的职能。议会监察,是“民意代表机关”对政府施政、财政、人事等其他法定事项的监督检查。

——摘编自张恒《英国监察制度:在漫长曲折的道路上逐步形成》

(1)根据材料一和所学知识,概括汉代地方监察制度的演变并说明其影响。(8分)

(2)根据材料二和所学知识,指出英国议会监察制度职能的完善过程并分析其原因。(7分)

18.[中国古代的契约制度](14分)

材料一:西周至春秋时期是传统社会契约制度的初创时期。这一时期的契约称“约剂”,分为“大约剂”(“邦国约”)、“小约剂”(“万民约”)。从战国到西晋时期,契约主要用于民事范围,包括土地买卖、租佃、民间财物借贷等领域,该时期民事契约通常被称为“券”。东晋至五代时期,木“券”逐渐发展为纸“契”,增加了保人参与并承担代偿责任的约定;出现了契约套语,如“官有政法、人从私契”、“两面平章”等;政府开始干预民间契约行为,主要是征收交易税和发卖“印纸”。当时民间土地交易,当事人到官府交纳契税时,由官府在民间契约上加盖红色印章,这样的契约被称为“红契”。到了元明时代,“契”的范围逐渐被固定在具有处分重大财产、人身权益的协商场合,而作为民间物权关系的租佃文书、商业文书和社会管理的协议则多数命名为“约”。

材料二:明代财产契约行为的交易对象不仅包括耕地、林山、宅基、房屋等不动产,还包括车船、牲畜、粮食以及日用品等。可以说“明代民间社会民事契约行为无处不在”。明代地方官吏在解决民间户婚、田土等“细故”纠纷时,常把案发地的民间契约作为认定事实的事实依据。但涉及田地房屋需要征收契税的时候,明代法律明确规定“凡典卖田宅,不税契者,笞五十。仍追田宅价钱一半入官。不过割者,一亩至五亩,笞四十。……”对于违反社会纲常礼教、可能影响政府的政治稳定的民间契约行为,则予以否决。

——以上材料均摘编自徐嘉露《明代民间契约习惯研究》

(1)根据材料一,概括中国古代契约制度发展的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明代契约制度进一步发展的原因及影响。(8分)

19.阅读材料,完成要求。(12分)

材料 孙中山在考察英国等欧美国家的政治、法律制度后指出:“现在各国的考试制度,差不多都是学英国的。穷流溯源,英国的考试制度原来还是从我们中国学过去的。所以,中国的考试制度,就是世界中最古最好的制度。”

提取材料中的历史信息,自拟论题,结合相关史实予以阐述。(要求:论题明确,阐述充分,论据准确,逻辑清晰)

参考答案

1-15:DABDC BCADA CCADB

16. 图1:信息:统一;定都“长安”;少数民族是“匈奴”;沟通“西域”。时期:西汉时期。

图2:信息:局部统一;定都“东京”;少数民族政权有“辽”“西夏”;台湾“流求”。时期:北宋时期。

图3:信息:统一;定都“大都”;“中书省”“行省”等行政机构;管辖西藏的“宣政院”;台湾“琉球”。时期:元朝时期。(信息三点6分,时期一分)

17. (1)演变:由临时性机构变为常设机构;由监察区发展为行政区;监察区数量增加。(2分,任意两点即可)

影响:加强了中央对地方官员的监察力度;有利于政治清明;加强了中央集权,强化了皇权;导致了地方行政区划的变化;州力量不断强大,最终威胁中央集权。(6分,任意3点)

(2)过程:《权利法案》确立的资产阶级君主立宪制开创了议会对行政、司法监督的先例;17世纪末18世纪初,反腐败的监察制度逐渐发展起来;19世纪中后期,英国完善了议会监督英王和政府及司法机关的职能。(3分)

原因:君主立宪制确立后,英国发展过程中出现了腐败等一系列新的问题;工业革命的逐渐展开;议会改革的不断推动。(2分)

18. (14分)

(1)特点:起源早、具有阶段性;契约制度更加规范化;官府加强了对契约制度的干预;主要用于民事范围,与经济发展密切相关。(6分。每点2分,任意3点即可)

(2)原因:社会经济文化发展的需求;前代契约制度奠定的基础;明朝政府的推动;民间社会组织中的“乡约”。(4分。每点2分,任意2点即可)

影响:有利于协调社会关系;构建稳定的社会秩序,巩固政府统治;丰富了国家治理的方式。(4分。每点2分,任意2点即可)

[答案]示例一 论题:西方的考试制度受到中国科举制的影响。(2分)

阐述:中国的科举制诞生于隋唐时期,以考试选拔人才,并逐渐成为选拔官员的主要方式;中世纪西欧各国主要实行赐官制。科举制度随着中西文化交流传到西方,对西方近代的文官选拔制度有重大影响。19世纪中后期,英国规定多数重要文官职位必须通过公开竞争考试择优录用,逐渐确立了文官制度。后来,其他资本主义国家纷纷效仿。由此可见,中国科举制度与西方文官制度之间存在渊源关系,人类文明在相互交流中发展进步。(10分)

示例二 论题:英国的考试制度与我国的科举制具有本质的区别。(2分)

阐述:中国的科举制诞生于隋唐时期,以考试选拔人才,并逐渐成为选拔官员的主要方式;19世纪中后期,英国规定多数重要文官职位必须通过公开竞争考试择优录用,逐渐确立了文官制度。但是,两者有着本质上的差异,如科举制是封建制度下的选官制度,西方文官制度是资本主义制度下的一种行政管理制度;科举制是专制主义中央集权制度的一部分,西方的文官要在资产阶级各政党之间严格保持中立,不得公开参与政治活动。总之,制度会随着社会变迁而变化,近代西方的文官考试制度与中国封建社会的科举制有着本质的区别。(10分)

示例三 论题:制度建设应该从实际出发,取长补短。(2分)

阐述:中国的科举制诞生于隋唐时期,以考试选拔人才,并逐渐成为选拔官员的主要方式;中世纪西欧各国主要实行赐官制。17—18世纪,欧美国家逐渐建立起资本主义制度,但官员的选拔存在许多问题。19世纪中后期,通过吸收中国古代科举制的合理内核——平等竞争、公开考试,英国逐渐确立了文官制度并不断完善。其他资本主义国家也在学习英国文官制度的基础上,结合本国实际,建立文官制度。近代以来,中国也进行了选官制度改革,废除了科举制度,继承、吸收了传统考试监察制度和西方文官制度的精华。总之,不同国家和地区的制度,应当在坚持自身优秀传统的基础上,积极借鉴他国经验,坚持创新,不断完善。(10分)

一.选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的)

1.终元一代,行省官发动叛乱或自行举兵约有三次,这三次反叛或举兵,均是以皇位争夺为中心的朝廷政治斗争的组成部分,而且多半是在皇位空虚之际,行省官各保其主所致。这表明行省的设置

A. 使国家的军政大权旁落 B. 导致地方割据势力膨胀

C. 容易引发皇族内部纷争 D. 有利于社会政治的稳定

2.下面是英国漫画家乔治发表的作品。漫画的左方是一处磨坊,砖块上罗列着自治市镇的名字,下面尸横遍野;漫画的右下方是一群议员,他们围绕在一个盛满了金钱的钱仓前,从贴有“公款”标签的钱仓里取钱。据此可知,作者意在

《“运转得真是好”的“选举制”》1831年

A. 强调议会改革的刻不容缓 B. 讽刺英国议员的贪腐行为

C. 批判工业资产阶级的剥削 D. 揭露英国司法制度的黑暗

3.武昌起义后,各省纷纷效仿湖北,公推本省都督,建立军政府。下表可说明

省 别 都 督 参与公推的群体 备 注

湖北 黎元洪 革命党人、部分咨议员及绅商代表 推举过程中有人提议革命时代当推军人

贵州 杨荩诚 省城各机关及团体代表 原推张百麟,张以非军人坚辞

山西 阎锡山 起义领导人,学界、警界代表 本存在选举和推举不同意见,革命党人力主推举

A. 新政权缺乏民主性 B.军人有较大的话语权

C. 立宪派内部斗争激烈 D. 革命暗含失败危险

4.下面是唐代宪宗(805—820年)至懿宗时期(859—873年)宰相及进士出身的宰相人数统计图。这一统计可用于说明,唐代后期

A. 中枢官员政治素养得以提升 B. 科举出身者居官僚队伍主体

C. 统治者的理政水平逐渐下降 D. 科举是高级官吏的重要来源

5.中国历代王朝官与吏区分严格,胥吏常被鄙视。元朝统治者却认为官和吏之间“靡有轻贱贵重之殊,今之官即昔之吏,今之吏即后之官”,胥吏出职之途大开,虽高级官员大多由勋贵垄断,但中、下级官员“出刀笔吏十九”。这种选官方式

A. 实现了人才选拔制度的创新 B. 有利于扩大统治的基础

C. 满足了实用主义的统治需要 D. 有效提升汉族儒生地位

6.据统计,在1570—1870年的300年间,仅用英文出版的有关中国官员制度和政治制度的书籍已达70种。这些书都极力称赞中国的文官制度,尤其是科举制,并建议英国政府仿行。这种现象的出现源于

A. 中国的科举考试相对公平公正 B. 英国资本主义发展的迫切需要

C. 称赞中国制度的书籍大量出现 D. 英国的选官制度存在较多弊端

7.1813年,英国议会在新颁发的东印度公司特许状中,特意增加了一条新内容:将未在海莱伯里学校系统中修完4个学期课程或已修完但考试成绩不合格者,任命为印度殖民政府职员的行为是非法的。1853年,英国议会通过另一个新特许状法案,完全剥夺了公司董事会的恩赐权。这一变化

A. 完善了英国的政党政治 B. 杜绝了政府官员的腐败

C. 积累了文官选用的经验 D. 有利于政治的平稳运行

8.1898年,光绪皇帝颁布上谕:“著自下科为始,乡会试及生童岁科各试,向用四书文者,一律改试策论,其如何分场命题考试,一切详细章程,该部即妥议具奏”。据此可知,当时清政府

A. 应时代要求选拔人才 B. 着力实施学堂选官制度

C. 摒弃了中体西用思想 D. 探索分科分类考试制度

9.以下为民国时期县长考试的内容及流程。

第一试 第二试 第三试 第四试

考试内容 三民主义、建国方略、建国大纲、中国国民革命史 法学通论、经济学原理、 政治学原理、中外近百年史、中国人文地理 现行法令概要、国际 条约概要、本省财政、本省实业及教育和本省路政及水利 前三试均为笔试,第四试为口试,注重应试人的经验及才识

据此可知民国时期的县长考试

A. 注重德才兼备 B. 强调资格出身 C. 深受科举影响 D. 突出行政能力

10. 明朝科举自下而上有乡试、会试、殿试。明朝初期至中后期,科举录取人数逐渐上升,但乡试录取率由10%逐步降至3.3%,会试录取率也由21.7%降至8.4%。这可以用于说明当时

A. 科举制影响扩大 B. 世袭制仍然占主导 C. 政府行政效率低D. 程朱理学逐渐衰落

11.都察院为清朝中央最高监察机构,清朝将六科给事中并入都察院,实现科道合一,但对中央主要政府部门仍实行双层稽察,六部、理藩院等都须接受科道双重稽察。地方上,提刑按察使司是地方最高级别的司法监察机构,督抚也兼有监察地方的职责。这反映出清朝

A. 制度运作的规范性 B. 官员选拔机制的完善

C. 监察主体的多元性 D. 中央集权的高度强化

12.在西方文官制度下,一位部长要应对常务次官会议或部际会议,必须有“牛顿的智慧、亚历山大的勇气和拿破仑的手腕”,否则就休想改变高级文官的决定。这表明

A. 政务官从属事务官 B. 文官制度奉行政治中立

C. 文官系统相对独立 D. 制度体系有违民主精神

13.随着计划经济向社会主义市场经济的过渡,我国社会的经济、政治、文化等各个领域都发生了深刻的变化。社会主义市场经济体制的逐步确立和完善,对政府管理尤其是政府人事管理提出了全新的要求,传统的人事管理制度迫切需要改革,以建立起与社会主义市场经济体制下政府职能相适应的新型人事制度。这表明新时期我国公务员制度的形成

A. 是改革开放发展的必然结果 B. 是政治体制改革开始的标志

C. 推动了经济体制改革的深化 D. 有利于中国民主政治的完善

14. 监察官可以风闻奏事(根据道听途说来参奏大臣),是我国古代监察制度中独有的一项规定。东晋南朝、唐武则天、宋代及清代时,为大开言谏之门,都曾允许台谏官风闻奏事,并规定所奏涉虚,亦不坐罪。这一规定

A. 彰显了法律权威 B. 提高了监察效率 C. 稳定了社会秩序 D. 强化了君主权力

15.在唐代之前,监察官监督普通案件的审理,纠正冤案错案。到了唐代,监察官可以参加三司推事(如大理寺卿、刑部侍郎和御史中丞共同审案)。这一变化的实质是

A. 监察领域的不断延伸 B. 君主专制的不断加强

C. 监察体系的不断完善 D. 行政机构的不断健全

16.(14分)下列图1、图2、图3是中国古代三个历史时期的形势图。阅读材料,回答问题。

图1 图2

图3

——据普通高中教科书《中外历史纲要》(上)

从图1、图2、图3中任选两幅图,分别提取三个或三个以上的信息,判断与其相对应的历史时期。

17.阅读材料,完成下列要求。(15分)

中外历史发展进程中,监察制度的创新始终是推进政治文明的重要组成部分。

材料一 汉文帝前元十二年(公元前168年),设置冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍九州为视察区;一年之后文帝又将其用做监察区域,派遣官员分州“出刺诸郡”,九州视察区由此与监察区合而为一。汉武帝元封五年(公元前106年),为了加强中央对地方的控制,除京师附近七郡外,把全国分为十三个监察区域, 即冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、凉州、益州、幽州、并州,另外有朔方、交趾二郡,称朔方刺史部、交趾刺史部,共称十三刺史部,或“十三州”。每区由朝廷派遣刺史一人,专门负责巡察该区境内的吏政,检举不法的郡国官吏和强宗豪右。东汉灵帝中平五年(188年),改刺史为州牧,直接掌握一州的军事、行政、民政等大权,位于郡守之上,十三部遂成为郡以上的一级行政区划。东汉末年,各州牧更是趁乱夺取本州军政大权。

——摘编自韩茂莉《中国历史地理十五讲》

材料二 《权利法案》确立了资产阶级君主立宪制,开创了议会对行政、司法监督的先例。随着英国政治发展,下院的地位逐步提高,议员被视为步入政界的阶梯。许多人花费巨资收买选民,议员议席成为标价商品。一些商人大肆贿赂政府官员,以便取得特权。1693年,东印度公司给权贵送礼达9万英镑。反腐败的监察制度随着英国政治、经济发展起来。19世纪,在中小资产者和广大人民群众的压力下,英国进行三次议会改革,完善了议会监督英王、政府及司法机关的职能。议会监察,是“民意代表机关”对政府施政、财政、人事等其他法定事项的监督检查。

——摘编自张恒《英国监察制度:在漫长曲折的道路上逐步形成》

(1)根据材料一和所学知识,概括汉代地方监察制度的演变并说明其影响。(8分)

(2)根据材料二和所学知识,指出英国议会监察制度职能的完善过程并分析其原因。(7分)

18.[中国古代的契约制度](14分)

材料一:西周至春秋时期是传统社会契约制度的初创时期。这一时期的契约称“约剂”,分为“大约剂”(“邦国约”)、“小约剂”(“万民约”)。从战国到西晋时期,契约主要用于民事范围,包括土地买卖、租佃、民间财物借贷等领域,该时期民事契约通常被称为“券”。东晋至五代时期,木“券”逐渐发展为纸“契”,增加了保人参与并承担代偿责任的约定;出现了契约套语,如“官有政法、人从私契”、“两面平章”等;政府开始干预民间契约行为,主要是征收交易税和发卖“印纸”。当时民间土地交易,当事人到官府交纳契税时,由官府在民间契约上加盖红色印章,这样的契约被称为“红契”。到了元明时代,“契”的范围逐渐被固定在具有处分重大财产、人身权益的协商场合,而作为民间物权关系的租佃文书、商业文书和社会管理的协议则多数命名为“约”。

材料二:明代财产契约行为的交易对象不仅包括耕地、林山、宅基、房屋等不动产,还包括车船、牲畜、粮食以及日用品等。可以说“明代民间社会民事契约行为无处不在”。明代地方官吏在解决民间户婚、田土等“细故”纠纷时,常把案发地的民间契约作为认定事实的事实依据。但涉及田地房屋需要征收契税的时候,明代法律明确规定“凡典卖田宅,不税契者,笞五十。仍追田宅价钱一半入官。不过割者,一亩至五亩,笞四十。……”对于违反社会纲常礼教、可能影响政府的政治稳定的民间契约行为,则予以否决。

——以上材料均摘编自徐嘉露《明代民间契约习惯研究》

(1)根据材料一,概括中国古代契约制度发展的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明代契约制度进一步发展的原因及影响。(8分)

19.阅读材料,完成要求。(12分)

材料 孙中山在考察英国等欧美国家的政治、法律制度后指出:“现在各国的考试制度,差不多都是学英国的。穷流溯源,英国的考试制度原来还是从我们中国学过去的。所以,中国的考试制度,就是世界中最古最好的制度。”

提取材料中的历史信息,自拟论题,结合相关史实予以阐述。(要求:论题明确,阐述充分,论据准确,逻辑清晰)

参考答案

1-15:DABDC BCADA CCADB

16. 图1:信息:统一;定都“长安”;少数民族是“匈奴”;沟通“西域”。时期:西汉时期。

图2:信息:局部统一;定都“东京”;少数民族政权有“辽”“西夏”;台湾“流求”。时期:北宋时期。

图3:信息:统一;定都“大都”;“中书省”“行省”等行政机构;管辖西藏的“宣政院”;台湾“琉球”。时期:元朝时期。(信息三点6分,时期一分)

17. (1)演变:由临时性机构变为常设机构;由监察区发展为行政区;监察区数量增加。(2分,任意两点即可)

影响:加强了中央对地方官员的监察力度;有利于政治清明;加强了中央集权,强化了皇权;导致了地方行政区划的变化;州力量不断强大,最终威胁中央集权。(6分,任意3点)

(2)过程:《权利法案》确立的资产阶级君主立宪制开创了议会对行政、司法监督的先例;17世纪末18世纪初,反腐败的监察制度逐渐发展起来;19世纪中后期,英国完善了议会监督英王和政府及司法机关的职能。(3分)

原因:君主立宪制确立后,英国发展过程中出现了腐败等一系列新的问题;工业革命的逐渐展开;议会改革的不断推动。(2分)

18. (14分)

(1)特点:起源早、具有阶段性;契约制度更加规范化;官府加强了对契约制度的干预;主要用于民事范围,与经济发展密切相关。(6分。每点2分,任意3点即可)

(2)原因:社会经济文化发展的需求;前代契约制度奠定的基础;明朝政府的推动;民间社会组织中的“乡约”。(4分。每点2分,任意2点即可)

影响:有利于协调社会关系;构建稳定的社会秩序,巩固政府统治;丰富了国家治理的方式。(4分。每点2分,任意2点即可)

[答案]示例一 论题:西方的考试制度受到中国科举制的影响。(2分)

阐述:中国的科举制诞生于隋唐时期,以考试选拔人才,并逐渐成为选拔官员的主要方式;中世纪西欧各国主要实行赐官制。科举制度随着中西文化交流传到西方,对西方近代的文官选拔制度有重大影响。19世纪中后期,英国规定多数重要文官职位必须通过公开竞争考试择优录用,逐渐确立了文官制度。后来,其他资本主义国家纷纷效仿。由此可见,中国科举制度与西方文官制度之间存在渊源关系,人类文明在相互交流中发展进步。(10分)

示例二 论题:英国的考试制度与我国的科举制具有本质的区别。(2分)

阐述:中国的科举制诞生于隋唐时期,以考试选拔人才,并逐渐成为选拔官员的主要方式;19世纪中后期,英国规定多数重要文官职位必须通过公开竞争考试择优录用,逐渐确立了文官制度。但是,两者有着本质上的差异,如科举制是封建制度下的选官制度,西方文官制度是资本主义制度下的一种行政管理制度;科举制是专制主义中央集权制度的一部分,西方的文官要在资产阶级各政党之间严格保持中立,不得公开参与政治活动。总之,制度会随着社会变迁而变化,近代西方的文官考试制度与中国封建社会的科举制有着本质的区别。(10分)

示例三 论题:制度建设应该从实际出发,取长补短。(2分)

阐述:中国的科举制诞生于隋唐时期,以考试选拔人才,并逐渐成为选拔官员的主要方式;中世纪西欧各国主要实行赐官制。17—18世纪,欧美国家逐渐建立起资本主义制度,但官员的选拔存在许多问题。19世纪中后期,通过吸收中国古代科举制的合理内核——平等竞争、公开考试,英国逐渐确立了文官制度并不断完善。其他资本主义国家也在学习英国文官制度的基础上,结合本国实际,建立文官制度。近代以来,中国也进行了选官制度改革,废除了科举制度,继承、吸收了传统考试监察制度和西方文官制度的精华。总之,不同国家和地区的制度,应当在坚持自身优秀传统的基础上,积极借鉴他国经验,坚持创新,不断完善。(10分)

同课章节目录