2024届高考语文复习:文言实词 课件(共47张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高考语文复习:文言实词 课件(共47张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-09 20:03:50 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

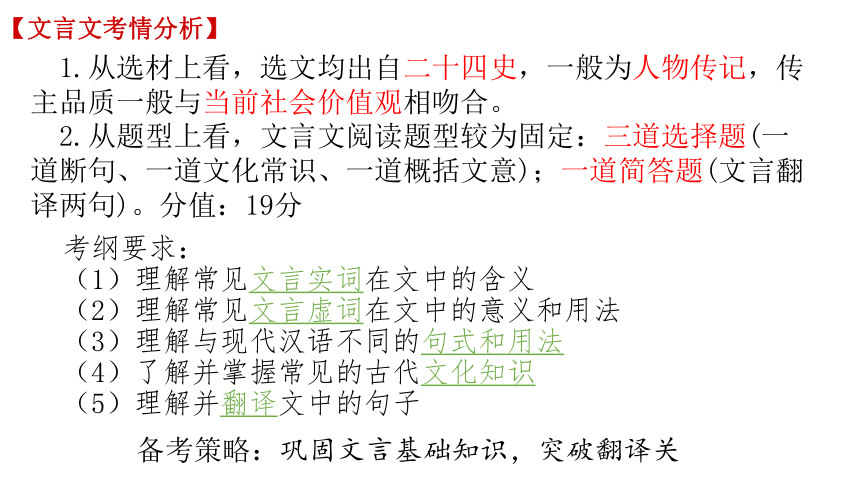

1.从选材上看,选文均出自二十四史,一般为人物传记,传主品质一般与当前社会价值观相吻合。

2.从题型上看,文言文阅读题型较为固定:三道选择题(一道断句、一道文化常识、一道概括文意);一道简答题(文言翻译两句)。分值:19分

【文言文考情分析】

考纲要求:

(1)理解常见文言实词在文中的含义

(2)理解常见文言虚词在文中的意义和用法

(3)理解与现代汉语不同的句式和用法

(4)了解并掌握常见的古代文化知识

(5)理解并翻译文中的句子

备考策略:巩固文言基础知识,突破翻译关

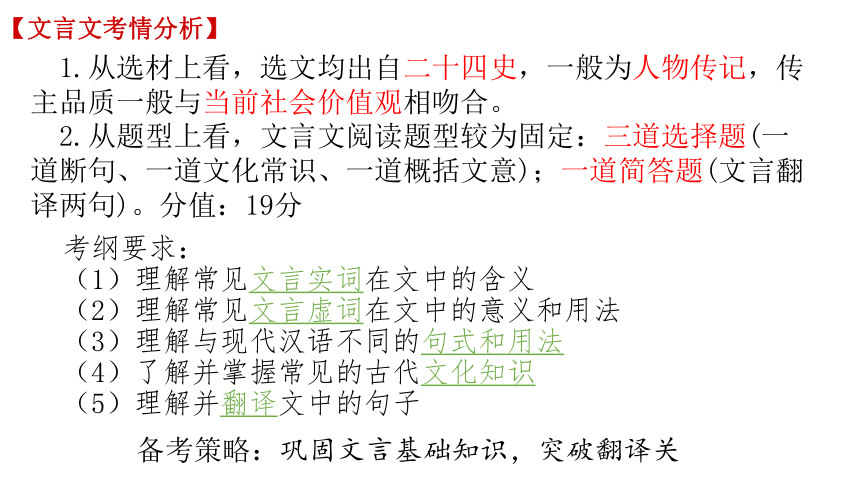

通假字、偏义复词

实词 一词多义、古今异义

字词 词类活用

虚词 18个虚词

一般句式

句子 判断句、被动句、省略句

特殊句式

倒装句、固定结构

文言基础知识

2024届高三一轮复习

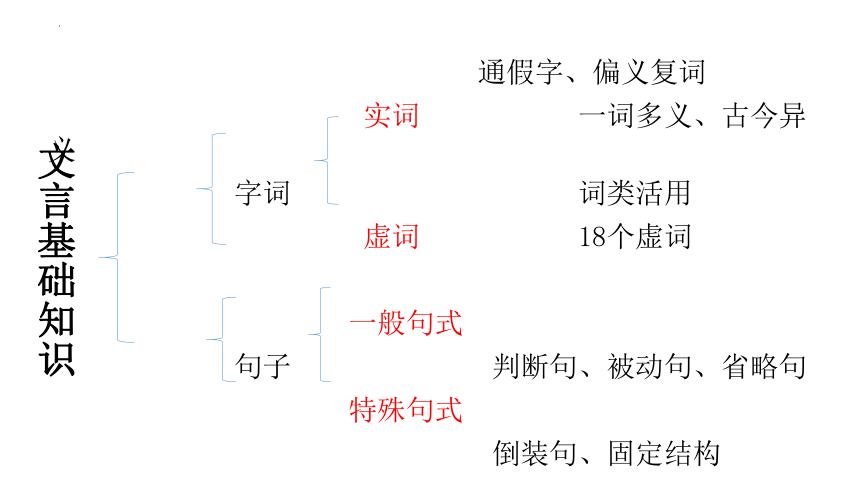

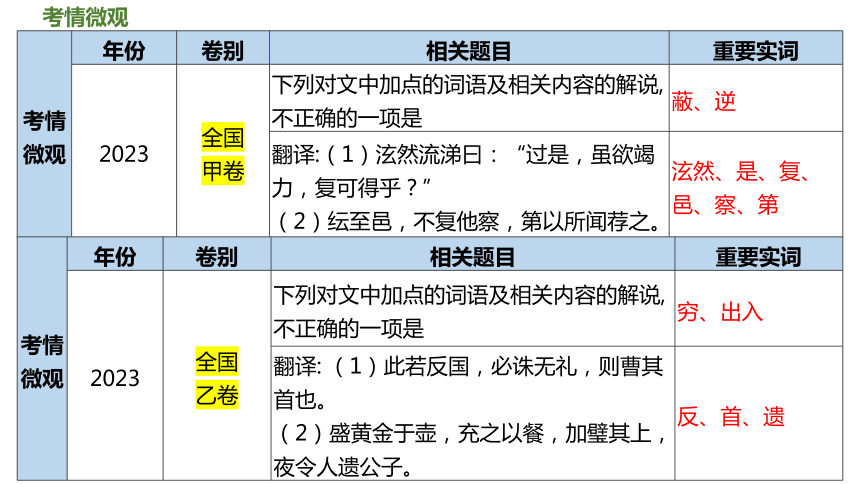

考情微观 年份 卷别 相关题目 重要实词

2023 新课标 Ⅰ卷 下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是 围、劝、具臣、诬说

翻译:(1)吾群臣无有不骄侮之意者,唯赫子不失君臣之礼,是以先之。 (2)请略说一隅,而君子审其信否焉。 骄侮、先、

请、审

考情微观

考情微观 年份 卷别 相关题目 重要实词

2023 新课标 Ⅱ卷 下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是 平易、片

果

翻译:⑴请君少却,令将士得周旋,仆与诸君缓辔而观之,不亦乐乎! (2)古人临阵出奇,攻人不意,斯亦相变之法乎? 少、周旋、

缓辔、出奇、

意、法

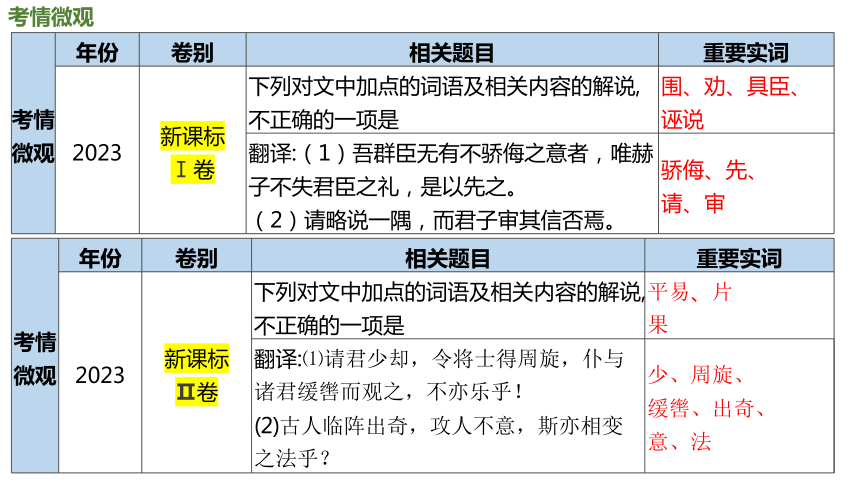

考情微观 年份 卷别 相关题目 重要实词

2023 全国 甲卷 下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是 蔽、逆

翻译:(1)泫然流涕曰:“过是,虽欲竭力,复可得乎?” (2)纭至邑,不复他察,第以所闻荐之。 泫然、是、复、邑、察、第

考情微观

考情微观 年份 卷别 相关题目 重要实词

2023 全国 乙卷 下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是 穷、出入

翻译: (1)此若反国,必诛无礼,则曹其首也。 (2)盛黄金于壶,充之以餐,加璧其上,夜令人遗公子。 反、首、遗

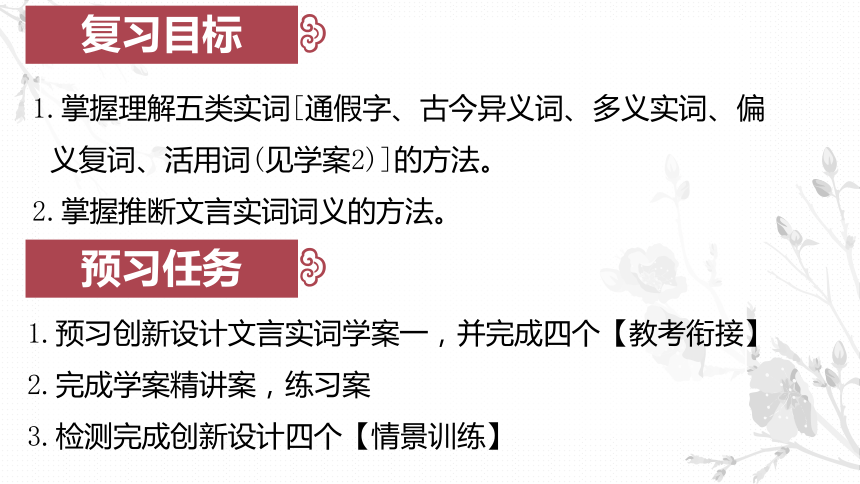

1.掌握理解五类实词[通假字、古今异义词、多义实词、偏义复词、活用词(见学案2)]的方法。

2.掌握推断文言实词词义的方法。

复习目标

预习任务

1.预习创新设计文言实词学案一,并完成四个【教考衔接】

2.完成学案精讲案,练习案

3.检测完成创新设计四个【情景训练】

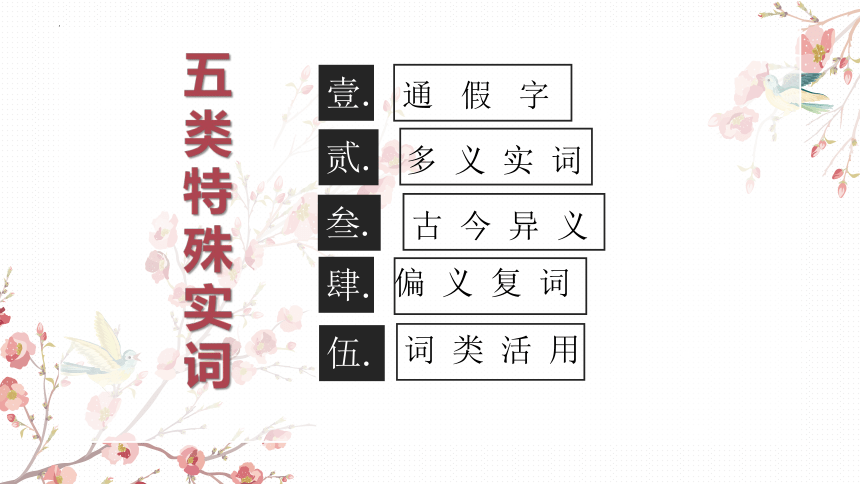

五类特殊实词

通假字

壹.

肆.

词 类 活 用

贰.

多 义 实 词

叁.

古 今 异 义

伍.

偏 义 复 词

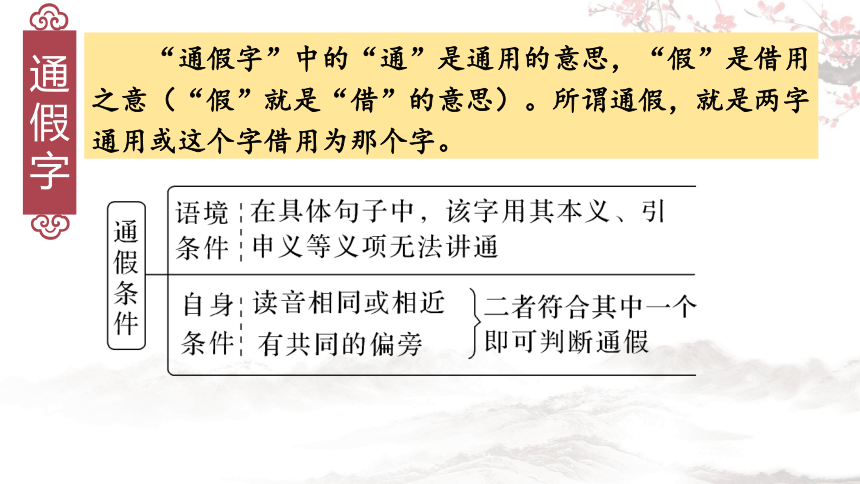

通假字

“通假字”中的“通”是通用的意思,“假”是借用之意(“假”就是“借”的意思)。所谓通假,就是两字通用或这个字借用为那个字。

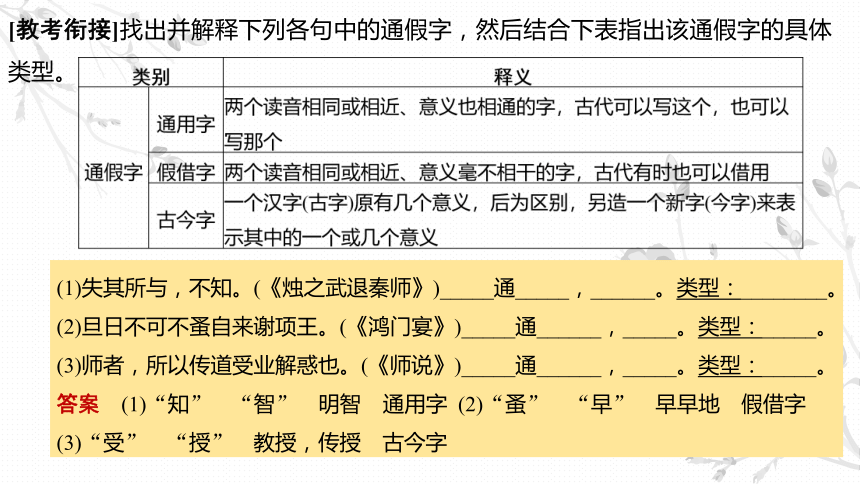

[教考衔接]找出并解释下列各句中的通假字,然后结合下表指出该通假字的具体类型。

(1)失其所与,不知。(《烛之武退秦师》)_____通_____,______。类型:________。

(2)旦日不可不蚤自来谢项王。(《鸿门宴》)_____通______,_____。类型:_____。

(3)师者,所以传道受业解惑也。(《师说》)_____通______,_____。类型:_____。

答案 (1)“知” “智” 明智 通用字 (2)“蚤” “早” 早早地 假借字

(3)“受” “授” 教授,传授 古今字

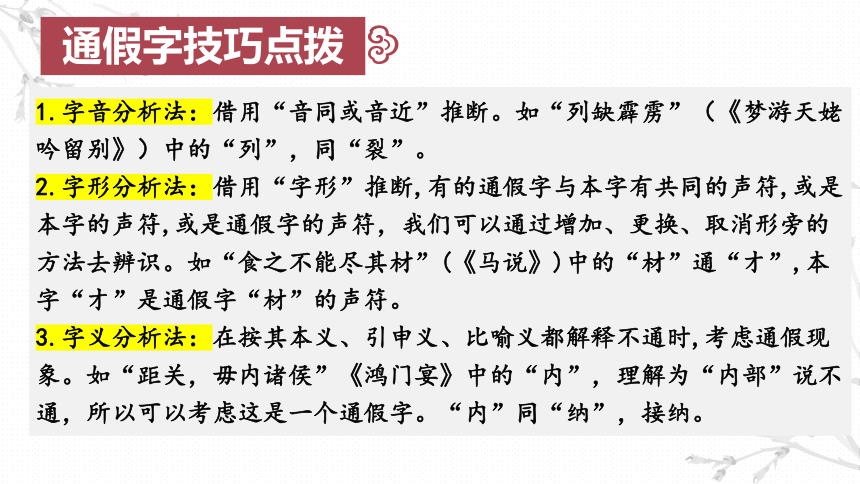

通假字技巧点拨

1.字音分析法:借用“音同或音近”推断。如“列缺霹雳”(《梦游天姥吟留别》)中的“列”,同“裂”。

2.字形分析法:借用“字形”推断,有的通假字与本字有共同的声符,或是本字的声符,或是通假字的声符,我们可以通过增加、更换、取消形旁的方法去辨识。如“食之不能尽其材”(《马说》)中的“材”通“才”,本字“才”是通假字“材”的声符。

3.字义分析法:在按其本义、引申义、比喻义都解释不通时,考虑通假现象。如“距关,毋内诸侯”《鸿门宴》中的“内”,理解为“内部”说不通,所以可以考虑这是一个通假字。“内”同“纳”,接纳。

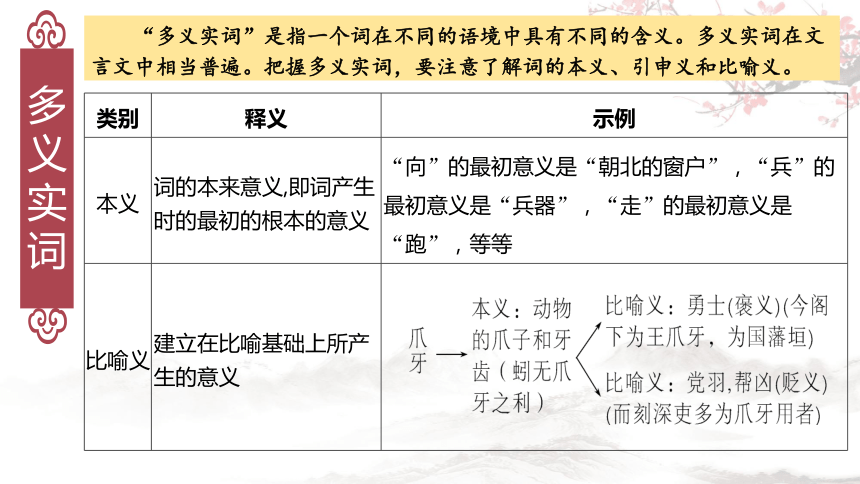

“多义实词”是指一个词在不同的语境中具有不同的含义。多义实词在文言文中相当普遍。把握多义实词,要注意了解词的本义、引申义和比喻义。

多义实词

类别 释义 示例

本义 词的本来意义,即词产生时的最初的根本的意义 “向”的最初意义是“朝北的窗户”,“兵”的最初意义是“兵器”,“走”的最初意义是“跑”,等等

比喻义 建立在比喻基础上所产生的意义

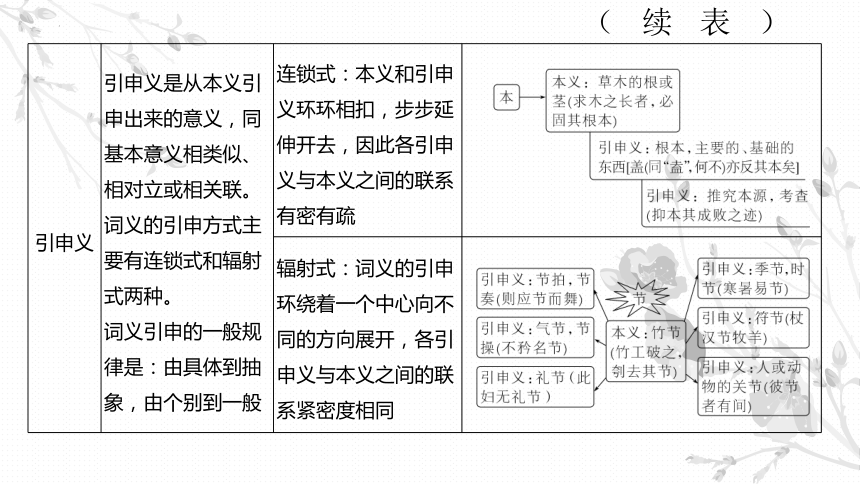

引申义 引申义是从本义引申出来的意义,同基本意义相类似、相对立或相关联。词义的引申方式主要有连锁式和辐射式两种。 词义引申的一般规律是:由具体到抽象,由个别到一般 连锁式:本义和引申义环环相扣,步步延伸开去,因此各引申义与本义之间的联系有密有疏

辐射式:词义的引申环绕着一个中心向不同的方向展开,各引申义与本义之间的联系紧密度相同

(续表)

[教考衔接] 解释下列各句中加点的字,并指出其词性。

相

答案 (1)观察 动词

(2)偏指一方,表示一方对另一方的行为、态度,我 副词

(3)偏指一方,表示一方对另一方的行为、态度,你 副词

(4)偏指一方,表示一方对另一方的行为、态度,他 副词

(5)互相 副词

(6)递相,先后 副词

(7)一同,共同 副词

(8)形貌,相貌 名词

(9)古代诸侯祭祀、会盟或朝见天子时,主持赞礼的司仪官 名词

(10)辅佐君主的大臣,后专指宰相 名词

古今异义

所谓“古今异义”,是指文言词语或短语与现代汉语中书写相同(同形)而意义和用法不同的现象。这种意义和用法的差异是在语言的演变过程中出现的,大致包括词义扩大、词义缩小、词义转移、词义弱化、词义强化、感彩变化几种。

类别 释义 举例

词义扩大 古义范围小于今义。 如“秦以虎狼之势,与中国抗衡”,

古义:中原地区;今义:中华人民共和国

词义缩小 古义范围大于今义,今义一般包含在古义中。 如“率妻子邑人来此绝境”,

古义:妻子儿女;

今义:妻,与“丈夫”相对

词义转移 词义由表示甲事物变为表示乙事物。 如“行李之往来,共其乏困”,

古义:外交使者;今义:出门时带的包裹

类别 释义 举例

词义弱化 同样的词语,在古代表示的语义较强,现在表示的语义较弱。 “病”,古代的基本义是“重病”,轻微的病一般用“疾”;而现在,只要是生理上或心理上出现不正常的情况,都通称为“病”,不再单纯表示“重病”这个意思。

词义强化 同样的词语,在古代表示的语义较弱,现在表示的语义较强。 “恨”,古代多表示“遗憾,不满意”的意思;现在则表示“仇恨,怨恨”的意思。

感彩 词语在使用过程中,感彩逐步发生了变化。 “卑鄙”,古义指身份低微,见识短浅,无贬义;今义指(语言、行为)恶劣,不道德,是贬义词。

古今异义

(续表)

[教考衔接] 找出下列各句中的古今异义词,解释其古义与今义,并指出其类型。

(1)古之学者必有师。(《师说》)

________,古义:______________;今义:______________。类型:________。

(2)蚓无爪牙之利。(《劝学》)

________,古义:______________;今义:______________。类型:________。

(3)不推恩无以保妻子。(《齐桓晋文之事》)

________,古义:______________;今义:______________。类型:________。

(4)填塞门户。(《促织》)

________,古义:______________;今义:______________。类型:________。

(5)为天下理财。(《答司马谏议书》)

________,古义:______________;今义:______________。类型:________。

(6)莅中国而抚四夷也。(《齐桓晋文之事》)

________,古义:______________;今义:______________。类型:________。

答案

(1)学者 求学的人 在学术上有一定成就的人 词义转移

(2)爪牙 爪子和牙齿 猛禽、猛兽的武器,比喻坏人的党羽 感彩变化

(3)妻子 妻子和儿女 男女两人结婚后,女子是男子的妻子 词义缩小

(4)门户 门口,房屋墙院的出入处 家庭,人家 词义强化

(5)理财 治理整顿财政 管理财物或财务 词义弱化

(6)中国 中原地区 中华民族各族人民共同组成的国家 词义扩大

分类:

词义扩大

词义缩小

词义转移

词义弱化

词义强化

感彩变化

名称说法的演变

古今异义词技巧点拨

偏义复词

古汉语中有少量的双音节词,偏义复词是其中特殊的一类。这类词由两个意义相近、相关或相反的语素构成,而在特定的语境中,其词义却偏在一个语素上,另一个语素只起陪衬作用。

[教考衔接] 指出下列各句中的偏义复词,并加以解释。

(1)此诚危急存亡之秋也。(《出师表》)

偏义复词:________。释义:________。

(2)便可白公姥。(《孔雀东南飞》)

偏义复词:________。释义:________。

(3)逼迫兼弟兄。(《孔雀东南飞》)

偏义复词:________。释义:________。

答案 (1)存亡 灭亡 (2)公姥 婆婆 (3)弟兄 兄长

偏义副词技巧点拨

文言实词含义推断方法

正确把握文言实词的含义是我们解读文言文的关键,在高考试题中,我们经常会遇到一些陌生、疑难的实词以及常见实词的不常用词义。因此,除了日常积累外,我们还须具备一定的推断能力。

文言实词含义推断法

1.字形推断法 2.语法推断法

3.语境推断法 4.联想教推断

5.结构推断 6.成语推断

一、字形推断法

汉字中的形声字占80%,形声字的形旁有表意的功能。会意字则本身就表意。

“刂(刀)、弓、矛、戈、斤(斧)”

“马、牛、羊、豕、犭、鸟、虫”

“讠(言)、辶(走)、彳(行)”

1.丰则贵籴,歉则贱粜

2.冀得一归觐

“籴”、“粜”大家比较陌生。可根据字形,推断为会意字,跟“粮食”有关,意思是买进粮食、卖出粮食。

“觐”虽比较眼生,但它是形声字,从形旁“见”上,猜出与“见”有关,可以解释为“拜见”。

即学即练1

烤的肉

打

赏

财

绳索

1、宰臣上炙而发绕之。

2、暮归,忘其牛,父怒挞之。

3、抚军亦厚赉成名。

4、富翁某,商贾多贷其赀。

5、方其系燕父子以组 《伶官传序》

二、语法推断法

根据汉语语法知识 ,句子成份的位置是:

主语

(定语)

[状语]

谓语

宾语

+

+

+

+

主语、宾语大多是由名词、代词充当

谓语大多是由形容词、动词充当

定语是由名词、代词充当

状语是由副词充当

补语是由谓语性词语、数量短语和介词短语充当

根据它们所处的语法位置,推知它的词性,进而推知它的意义。

+

<补语>

臣诚知不如徐公美。

告之于帝,帝感其诚。

【推断】“诚”在主语“臣”后,在谓语动词“知”的前面,可知,它充当状语成分。

“诚”应是副词,意为“的确、实在”。

【推断】“诚”在代词“其”的后面,“诚”是谓语动词“感”的宾语。

“诚”应是名词,意为“诚意、诚心”。

即学即练2

1、君安与项伯有故

2、今事有急,故幸来告良

3、而以六国破亡之故事

4、故遣将守关者

5、是故燕虽小国而后亡

6、暮去朝来颜色故

名 旧交情

连 因此

形 旧

连 所以

连 因此

形 衰老

三、语境推断法

“词不离句,句不离篇”是古已有之的阅读准则,对于一眼不能识别的文言实词,我们就必须结合具体语境,瞻前顾后,披文入理,推断出其意义。

指的是句子本身的语言环境

针对整段文字、整篇文章而言的大语境,即上下文的语言环境

内部语境

外部语境

内部语境

每闻琴瑟之声,则应节而舞

“应节”即为“随着节拍、和着节拍”,释为“和着”

外部语境

秦之遇将军可谓深矣,父母宗族皆为戮没。

“深”有“深厚” 之意,但联系下文“父母宗族皆为戮没”是“秦之遇将军” 的具体表现,可见“深”为贬义,应释为“刻毒”。

即学即练3

项王至阴陵,迷失道,问一田父,田父绐曰:“左。”左,乃陷大泽中,以故汉追及之。

【推断】结合上下文“项王迷失道”“田父”“左”“项王陷大泽中”

“汉追及之”,可知“绐”应是“欺骗”义。

“绐”作何解释?

四、联想教材推断

教材是文言文学习最直接、最方便的素材,高考试题考查的文言实词,其意义和用法往往可以在必修和选修教材中找到落脚点。在做题时,可以联想教材中所学的实词,举一反三,进行相应的迁移。

2019年浙江卷第14题A项

“叩之泠然中五声”中的“中”译为“符合”

《劝学》中的“木直中绳,輮以为轮,其曲中规”,这里的两个“中”是“合乎”的意思,与“符合”意思相近

1、使老弱女子乘城 乘:登上。

联想:《诗经·氓》中“乘彼垝垣”的“乘”是“登上”的意思。

2、城之不拔者二耳” 拔:被攻取。

依据:《廉颇蔺相如列传》中的“其后秦伐赵,拔十城 ”的“拔”当“攻取”讲。

1、至是乃杜绝交游,馈遗秋毫无所受。

联想:吾入关,秋毫不有所近。《鸿门宴》

2、素与郭善,登门造访。

联想:素善留侯张良 《鸿门宴》

3、使老弱女子乘城

登上

比喻细小的东西

联想:《诗经·氓》中“乘彼垝垣”的“乘”

友好、与… …交好

即学即练4

五、结构推断法

在文言文中,排比句、对偶句、并列词句对举的语言现象很多。在对举句中,位置对称的词语一般词性相同、词义相近、相反或相对,因此,通过对已知词语的词性、词义进行分析,就可以推知未知词语的词性词义。

(更加,越来越)

1.追亡逐北

2.奉之弥繁,侵之愈急

3.忧劳可以兴国,逸豫可以亡身

(安逸享受)

4.通五经,贯六艺

(贯通,精通)

(败逃者,逃亡的人)

1、不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

2、忠不必用兮,贤不必以

3、戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环

4、灭六国者六国也,非秦也;族秦者秦也,非六国也

即学即练5

“跬”与“小”对应,从足即推断为小步,半步

以,对应“用”,被任用

“腰”与戴对应,动词,腰戴

族”字义同“灭”字,消灭

六、成语推断法

成语中保留了大量的文言词义,联系成语,加以印证,对判断文言词义会有很大的帮助 。

殚其地之出,竭其庐之入

夫晋,何厌之有

帝善其不挠,迁均司隶校尉

召医而尤其故

湖南之为邦,北枕大江,南薄五岭,西接黔蜀

殚精竭虑 尽

贪得无厌 满足

怨天尤人 责问

不屈不挠 屈服

日薄西山:薄,迫近。太阳快落山了

即学即练6

课堂小结

成语推断

结构推断

联想教材推断

语境推断法

语法推断法

字形推断法

运用这些方法时要结合语境,多角度思考,仔细推敲,相互验证,各种方法要融会贯通。

练习案答案讲解

全国卷一般不单独设题考查文言实词,而是放在句子翻译中进行考查。

[2023新高考卷Ⅰ]13. 把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)吾群臣无有不骄侮之意者,唯赫子不失君臣之礼,是以先之。

(2)请略说一隅,而君子审其信否焉。

(1)我的群臣没有不对我有骄傲轻慢之意的,只有高赫没有失去君臣之间的礼节,因此把他放在前面。(2)请允许我大体说说一隅之见,先生您细察它是否真实(可信)

2022年开始还出现了新的考查形式。在原本考查“文化常识”的选择题中,结合文本出现的内容与高中学过的文章对实词进行考查。

[2023新高考卷Ⅰ]11. 下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 围,指被围困,“傅说举于版筑之间”的“举”表示被选拔,两者用法相同。

B. 劝,指鼓励、劝勉,与《兼爱》“不可以不劝爱人”中的“劝”词义不相同。

C. 具臣,文中与“有功”相对,是指没有功劳的一般人臣,具体就是指高赫。

D. 诬说,指没有事实依据的胡说妄言,与现在所说的“诬蔑之辞”并不一样。

B

3.[2023深圳二模]功名大立,天也。为是故,因不慎其人,不可。夫舜遇尧,天也。舜耕于历山,陶于河滨,天下说之,秀士从之,人也。夫禹遇舜,天也。…舜之耕渔,其贤不肖与为天子同。其未遇时也,以其徒属堀地财,取水利,编蒲苇,手足胼胝不居,然后免于冻馁之患。其遇时也,登为天子,贤士归之,万民誉之。尽有之,贤非加也;尽无之,贤非损也。百里奚之未遇时也,亡虢而虏晋,饭牛于秦,传鬻以五羊之皮。……孔子穷于陈、蔡之间,七日不尝食,藜羹不糁。孔子弦歌于室,颜回择菜于外。子路与子贡相与而言曰:“夫子逐于鲁,伐树于宋,穷于陈、蔡。夫子弦歌鼓舞,未尝绝音。盖君子之无所丑也若此乎?”颜回无以对,入以告孔子。孔子喟然而叹曰:“由与赐小人也。召,吾语之。”……

下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.“秀士从之”与“天下云集响应,赢粮而景从”(《过秦论》)两句中的“从”字含义相同。

B.“手足胼胝不居”与“君子食无求饱,居无求安”(《论语》)两句中的“居”字含义相同。

C.“其遇时也,登为天子”与“不拘于时”(《师说》)两句中的“时”字含义不同。

D.“由与赐小人也”与“亲贤臣,远小人”(《出师表》)两句中的“小人”含义不同。

[2023深圳二模]B

B项“君子食无求饱,居无求安”的“居”是“居住”,所以和“手足胼胝不居”中表“休息”的含义不同。

A项中的两个“从”都为“跟从、追随”之意;

c项中的两个“时”前者解释为“时机”,后者解释为“时俗”;

D 项中的两个“小人”前者解释为“见识浅陋的人”,后者为“人格卑下、德行败坏的人”。

4.[2023广州二模]初,选人李公义陈言,请为铁龙爪以浚河。…宫官黄怀信以为铁爪,只列干木下如耙状,以石压之,两旁系大絙,两端钉大船,相距八十步,各用革车绞之,去来挠荡泥沙,已,又移船而浚之。事下大名安抚司,安抚司令金提司管勾官范子渊与通判、知县共试验之,皆言不可用。会子渊入京师,王介甫问子渊:“浚川铁耙、龙爪法甚善,何故不可用?”子渊因变言: “此诚善法,但当时同官议不合耳。”介甫大喜,即除子渊都水外监丞,置浚川司,使行其法。子渊乃于河上令指使分督役卒,用二物疏浚,书其课曰:“某日以扫疏若干步,深若干尺。”其实水深则耙不能及底,虚曳去来,水浅则齿碍泥沙,曳之不动。……是时,天下皆言浚川耙如儿戏,适足以资谈笑,王介甫亦颇闻之,更下河北安抚司,令保奏。会介甫罢相,文潞公上言:“河水浩大,非耙可浚,秋涸故其常理,虽河滨甚愚之人,皆知浚川耙无益于事。臣不敢雷同保奏,共为欺罔。” 奏上,上不悦,命知制诰熊本与都水、转运司共按视。……

11.下列对文中加点词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.“已,又移船而浚之”的“已”,意为停止,与成语“无法自己”的“已”意思不同。

B.课,原意为根据一定标准对官吏进行考核,文中指范子渊记录下来以备考核的业绩。

C.“资谈笑”的“资”,意为供给,与《谏逐客书》中“逐客以资敌国”的“资”意思相同。

D.“共为欺罔”的“罔”,意为欺骗,与《论语》中“学而不思则罔”的“罔”意思不同。

[2023广州二模]A

A.“意为停止”错,应为时间词“不久”,句意:过一段时间,再移动船只疏浚其他地方。/“无法自已”的“已”是“停止”,句意:指无法控制自己使激动的情绪平静下来。

B.正确。

C.正确,“资”,意为供给,句意:正适合供人们谈笑。/今驱逐宾客来资助敌国。

D.正确,“罔”,意为欺骗,句意:共同做欺骗君王的事。/“罔”,通“惘”,意思是感到迷茫而无所适从,句意:只学习却不思考,就会感到迷茫而无所适从。

谢谢聆听

1.从选材上看,选文均出自二十四史,一般为人物传记,传主品质一般与当前社会价值观相吻合。

2.从题型上看,文言文阅读题型较为固定:三道选择题(一道断句、一道文化常识、一道概括文意);一道简答题(文言翻译两句)。分值:19分

【文言文考情分析】

考纲要求:

(1)理解常见文言实词在文中的含义

(2)理解常见文言虚词在文中的意义和用法

(3)理解与现代汉语不同的句式和用法

(4)了解并掌握常见的古代文化知识

(5)理解并翻译文中的句子

备考策略:巩固文言基础知识,突破翻译关

通假字、偏义复词

实词 一词多义、古今异义

字词 词类活用

虚词 18个虚词

一般句式

句子 判断句、被动句、省略句

特殊句式

倒装句、固定结构

文言基础知识

2024届高三一轮复习

考情微观 年份 卷别 相关题目 重要实词

2023 新课标 Ⅰ卷 下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是 围、劝、具臣、诬说

翻译:(1)吾群臣无有不骄侮之意者,唯赫子不失君臣之礼,是以先之。 (2)请略说一隅,而君子审其信否焉。 骄侮、先、

请、审

考情微观

考情微观 年份 卷别 相关题目 重要实词

2023 新课标 Ⅱ卷 下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是 平易、片

果

翻译:⑴请君少却,令将士得周旋,仆与诸君缓辔而观之,不亦乐乎! (2)古人临阵出奇,攻人不意,斯亦相变之法乎? 少、周旋、

缓辔、出奇、

意、法

考情微观 年份 卷别 相关题目 重要实词

2023 全国 甲卷 下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是 蔽、逆

翻译:(1)泫然流涕曰:“过是,虽欲竭力,复可得乎?” (2)纭至邑,不复他察,第以所闻荐之。 泫然、是、复、邑、察、第

考情微观

考情微观 年份 卷别 相关题目 重要实词

2023 全国 乙卷 下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是 穷、出入

翻译: (1)此若反国,必诛无礼,则曹其首也。 (2)盛黄金于壶,充之以餐,加璧其上,夜令人遗公子。 反、首、遗

1.掌握理解五类实词[通假字、古今异义词、多义实词、偏义复词、活用词(见学案2)]的方法。

2.掌握推断文言实词词义的方法。

复习目标

预习任务

1.预习创新设计文言实词学案一,并完成四个【教考衔接】

2.完成学案精讲案,练习案

3.检测完成创新设计四个【情景训练】

五类特殊实词

通假字

壹.

肆.

词 类 活 用

贰.

多 义 实 词

叁.

古 今 异 义

伍.

偏 义 复 词

通假字

“通假字”中的“通”是通用的意思,“假”是借用之意(“假”就是“借”的意思)。所谓通假,就是两字通用或这个字借用为那个字。

[教考衔接]找出并解释下列各句中的通假字,然后结合下表指出该通假字的具体类型。

(1)失其所与,不知。(《烛之武退秦师》)_____通_____,______。类型:________。

(2)旦日不可不蚤自来谢项王。(《鸿门宴》)_____通______,_____。类型:_____。

(3)师者,所以传道受业解惑也。(《师说》)_____通______,_____。类型:_____。

答案 (1)“知” “智” 明智 通用字 (2)“蚤” “早” 早早地 假借字

(3)“受” “授” 教授,传授 古今字

通假字技巧点拨

1.字音分析法:借用“音同或音近”推断。如“列缺霹雳”(《梦游天姥吟留别》)中的“列”,同“裂”。

2.字形分析法:借用“字形”推断,有的通假字与本字有共同的声符,或是本字的声符,或是通假字的声符,我们可以通过增加、更换、取消形旁的方法去辨识。如“食之不能尽其材”(《马说》)中的“材”通“才”,本字“才”是通假字“材”的声符。

3.字义分析法:在按其本义、引申义、比喻义都解释不通时,考虑通假现象。如“距关,毋内诸侯”《鸿门宴》中的“内”,理解为“内部”说不通,所以可以考虑这是一个通假字。“内”同“纳”,接纳。

“多义实词”是指一个词在不同的语境中具有不同的含义。多义实词在文言文中相当普遍。把握多义实词,要注意了解词的本义、引申义和比喻义。

多义实词

类别 释义 示例

本义 词的本来意义,即词产生时的最初的根本的意义 “向”的最初意义是“朝北的窗户”,“兵”的最初意义是“兵器”,“走”的最初意义是“跑”,等等

比喻义 建立在比喻基础上所产生的意义

引申义 引申义是从本义引申出来的意义,同基本意义相类似、相对立或相关联。词义的引申方式主要有连锁式和辐射式两种。 词义引申的一般规律是:由具体到抽象,由个别到一般 连锁式:本义和引申义环环相扣,步步延伸开去,因此各引申义与本义之间的联系有密有疏

辐射式:词义的引申环绕着一个中心向不同的方向展开,各引申义与本义之间的联系紧密度相同

(续表)

[教考衔接] 解释下列各句中加点的字,并指出其词性。

相

答案 (1)观察 动词

(2)偏指一方,表示一方对另一方的行为、态度,我 副词

(3)偏指一方,表示一方对另一方的行为、态度,你 副词

(4)偏指一方,表示一方对另一方的行为、态度,他 副词

(5)互相 副词

(6)递相,先后 副词

(7)一同,共同 副词

(8)形貌,相貌 名词

(9)古代诸侯祭祀、会盟或朝见天子时,主持赞礼的司仪官 名词

(10)辅佐君主的大臣,后专指宰相 名词

古今异义

所谓“古今异义”,是指文言词语或短语与现代汉语中书写相同(同形)而意义和用法不同的现象。这种意义和用法的差异是在语言的演变过程中出现的,大致包括词义扩大、词义缩小、词义转移、词义弱化、词义强化、感彩变化几种。

类别 释义 举例

词义扩大 古义范围小于今义。 如“秦以虎狼之势,与中国抗衡”,

古义:中原地区;今义:中华人民共和国

词义缩小 古义范围大于今义,今义一般包含在古义中。 如“率妻子邑人来此绝境”,

古义:妻子儿女;

今义:妻,与“丈夫”相对

词义转移 词义由表示甲事物变为表示乙事物。 如“行李之往来,共其乏困”,

古义:外交使者;今义:出门时带的包裹

类别 释义 举例

词义弱化 同样的词语,在古代表示的语义较强,现在表示的语义较弱。 “病”,古代的基本义是“重病”,轻微的病一般用“疾”;而现在,只要是生理上或心理上出现不正常的情况,都通称为“病”,不再单纯表示“重病”这个意思。

词义强化 同样的词语,在古代表示的语义较弱,现在表示的语义较强。 “恨”,古代多表示“遗憾,不满意”的意思;现在则表示“仇恨,怨恨”的意思。

感彩 词语在使用过程中,感彩逐步发生了变化。 “卑鄙”,古义指身份低微,见识短浅,无贬义;今义指(语言、行为)恶劣,不道德,是贬义词。

古今异义

(续表)

[教考衔接] 找出下列各句中的古今异义词,解释其古义与今义,并指出其类型。

(1)古之学者必有师。(《师说》)

________,古义:______________;今义:______________。类型:________。

(2)蚓无爪牙之利。(《劝学》)

________,古义:______________;今义:______________。类型:________。

(3)不推恩无以保妻子。(《齐桓晋文之事》)

________,古义:______________;今义:______________。类型:________。

(4)填塞门户。(《促织》)

________,古义:______________;今义:______________。类型:________。

(5)为天下理财。(《答司马谏议书》)

________,古义:______________;今义:______________。类型:________。

(6)莅中国而抚四夷也。(《齐桓晋文之事》)

________,古义:______________;今义:______________。类型:________。

答案

(1)学者 求学的人 在学术上有一定成就的人 词义转移

(2)爪牙 爪子和牙齿 猛禽、猛兽的武器,比喻坏人的党羽 感彩变化

(3)妻子 妻子和儿女 男女两人结婚后,女子是男子的妻子 词义缩小

(4)门户 门口,房屋墙院的出入处 家庭,人家 词义强化

(5)理财 治理整顿财政 管理财物或财务 词义弱化

(6)中国 中原地区 中华民族各族人民共同组成的国家 词义扩大

分类:

词义扩大

词义缩小

词义转移

词义弱化

词义强化

感彩变化

名称说法的演变

古今异义词技巧点拨

偏义复词

古汉语中有少量的双音节词,偏义复词是其中特殊的一类。这类词由两个意义相近、相关或相反的语素构成,而在特定的语境中,其词义却偏在一个语素上,另一个语素只起陪衬作用。

[教考衔接] 指出下列各句中的偏义复词,并加以解释。

(1)此诚危急存亡之秋也。(《出师表》)

偏义复词:________。释义:________。

(2)便可白公姥。(《孔雀东南飞》)

偏义复词:________。释义:________。

(3)逼迫兼弟兄。(《孔雀东南飞》)

偏义复词:________。释义:________。

答案 (1)存亡 灭亡 (2)公姥 婆婆 (3)弟兄 兄长

偏义副词技巧点拨

文言实词含义推断方法

正确把握文言实词的含义是我们解读文言文的关键,在高考试题中,我们经常会遇到一些陌生、疑难的实词以及常见实词的不常用词义。因此,除了日常积累外,我们还须具备一定的推断能力。

文言实词含义推断法

1.字形推断法 2.语法推断法

3.语境推断法 4.联想教推断

5.结构推断 6.成语推断

一、字形推断法

汉字中的形声字占80%,形声字的形旁有表意的功能。会意字则本身就表意。

“刂(刀)、弓、矛、戈、斤(斧)”

“马、牛、羊、豕、犭、鸟、虫”

“讠(言)、辶(走)、彳(行)”

1.丰则贵籴,歉则贱粜

2.冀得一归觐

“籴”、“粜”大家比较陌生。可根据字形,推断为会意字,跟“粮食”有关,意思是买进粮食、卖出粮食。

“觐”虽比较眼生,但它是形声字,从形旁“见”上,猜出与“见”有关,可以解释为“拜见”。

即学即练1

烤的肉

打

赏

财

绳索

1、宰臣上炙而发绕之。

2、暮归,忘其牛,父怒挞之。

3、抚军亦厚赉成名。

4、富翁某,商贾多贷其赀。

5、方其系燕父子以组 《伶官传序》

二、语法推断法

根据汉语语法知识 ,句子成份的位置是:

主语

(定语)

[状语]

谓语

宾语

+

+

+

+

主语、宾语大多是由名词、代词充当

谓语大多是由形容词、动词充当

定语是由名词、代词充当

状语是由副词充当

补语是由谓语性词语、数量短语和介词短语充当

根据它们所处的语法位置,推知它的词性,进而推知它的意义。

+

<补语>

臣诚知不如徐公美。

告之于帝,帝感其诚。

【推断】“诚”在主语“臣”后,在谓语动词“知”的前面,可知,它充当状语成分。

“诚”应是副词,意为“的确、实在”。

【推断】“诚”在代词“其”的后面,“诚”是谓语动词“感”的宾语。

“诚”应是名词,意为“诚意、诚心”。

即学即练2

1、君安与项伯有故

2、今事有急,故幸来告良

3、而以六国破亡之故事

4、故遣将守关者

5、是故燕虽小国而后亡

6、暮去朝来颜色故

名 旧交情

连 因此

形 旧

连 所以

连 因此

形 衰老

三、语境推断法

“词不离句,句不离篇”是古已有之的阅读准则,对于一眼不能识别的文言实词,我们就必须结合具体语境,瞻前顾后,披文入理,推断出其意义。

指的是句子本身的语言环境

针对整段文字、整篇文章而言的大语境,即上下文的语言环境

内部语境

外部语境

内部语境

每闻琴瑟之声,则应节而舞

“应节”即为“随着节拍、和着节拍”,释为“和着”

外部语境

秦之遇将军可谓深矣,父母宗族皆为戮没。

“深”有“深厚” 之意,但联系下文“父母宗族皆为戮没”是“秦之遇将军” 的具体表现,可见“深”为贬义,应释为“刻毒”。

即学即练3

项王至阴陵,迷失道,问一田父,田父绐曰:“左。”左,乃陷大泽中,以故汉追及之。

【推断】结合上下文“项王迷失道”“田父”“左”“项王陷大泽中”

“汉追及之”,可知“绐”应是“欺骗”义。

“绐”作何解释?

四、联想教材推断

教材是文言文学习最直接、最方便的素材,高考试题考查的文言实词,其意义和用法往往可以在必修和选修教材中找到落脚点。在做题时,可以联想教材中所学的实词,举一反三,进行相应的迁移。

2019年浙江卷第14题A项

“叩之泠然中五声”中的“中”译为“符合”

《劝学》中的“木直中绳,輮以为轮,其曲中规”,这里的两个“中”是“合乎”的意思,与“符合”意思相近

1、使老弱女子乘城 乘:登上。

联想:《诗经·氓》中“乘彼垝垣”的“乘”是“登上”的意思。

2、城之不拔者二耳” 拔:被攻取。

依据:《廉颇蔺相如列传》中的“其后秦伐赵,拔十城 ”的“拔”当“攻取”讲。

1、至是乃杜绝交游,馈遗秋毫无所受。

联想:吾入关,秋毫不有所近。《鸿门宴》

2、素与郭善,登门造访。

联想:素善留侯张良 《鸿门宴》

3、使老弱女子乘城

登上

比喻细小的东西

联想:《诗经·氓》中“乘彼垝垣”的“乘”

友好、与… …交好

即学即练4

五、结构推断法

在文言文中,排比句、对偶句、并列词句对举的语言现象很多。在对举句中,位置对称的词语一般词性相同、词义相近、相反或相对,因此,通过对已知词语的词性、词义进行分析,就可以推知未知词语的词性词义。

(更加,越来越)

1.追亡逐北

2.奉之弥繁,侵之愈急

3.忧劳可以兴国,逸豫可以亡身

(安逸享受)

4.通五经,贯六艺

(贯通,精通)

(败逃者,逃亡的人)

1、不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

2、忠不必用兮,贤不必以

3、戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环

4、灭六国者六国也,非秦也;族秦者秦也,非六国也

即学即练5

“跬”与“小”对应,从足即推断为小步,半步

以,对应“用”,被任用

“腰”与戴对应,动词,腰戴

族”字义同“灭”字,消灭

六、成语推断法

成语中保留了大量的文言词义,联系成语,加以印证,对判断文言词义会有很大的帮助 。

殚其地之出,竭其庐之入

夫晋,何厌之有

帝善其不挠,迁均司隶校尉

召医而尤其故

湖南之为邦,北枕大江,南薄五岭,西接黔蜀

殚精竭虑 尽

贪得无厌 满足

怨天尤人 责问

不屈不挠 屈服

日薄西山:薄,迫近。太阳快落山了

即学即练6

课堂小结

成语推断

结构推断

联想教材推断

语境推断法

语法推断法

字形推断法

运用这些方法时要结合语境,多角度思考,仔细推敲,相互验证,各种方法要融会贯通。

练习案答案讲解

全国卷一般不单独设题考查文言实词,而是放在句子翻译中进行考查。

[2023新高考卷Ⅰ]13. 把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)吾群臣无有不骄侮之意者,唯赫子不失君臣之礼,是以先之。

(2)请略说一隅,而君子审其信否焉。

(1)我的群臣没有不对我有骄傲轻慢之意的,只有高赫没有失去君臣之间的礼节,因此把他放在前面。(2)请允许我大体说说一隅之见,先生您细察它是否真实(可信)

2022年开始还出现了新的考查形式。在原本考查“文化常识”的选择题中,结合文本出现的内容与高中学过的文章对实词进行考查。

[2023新高考卷Ⅰ]11. 下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 围,指被围困,“傅说举于版筑之间”的“举”表示被选拔,两者用法相同。

B. 劝,指鼓励、劝勉,与《兼爱》“不可以不劝爱人”中的“劝”词义不相同。

C. 具臣,文中与“有功”相对,是指没有功劳的一般人臣,具体就是指高赫。

D. 诬说,指没有事实依据的胡说妄言,与现在所说的“诬蔑之辞”并不一样。

B

3.[2023深圳二模]功名大立,天也。为是故,因不慎其人,不可。夫舜遇尧,天也。舜耕于历山,陶于河滨,天下说之,秀士从之,人也。夫禹遇舜,天也。…舜之耕渔,其贤不肖与为天子同。其未遇时也,以其徒属堀地财,取水利,编蒲苇,手足胼胝不居,然后免于冻馁之患。其遇时也,登为天子,贤士归之,万民誉之。尽有之,贤非加也;尽无之,贤非损也。百里奚之未遇时也,亡虢而虏晋,饭牛于秦,传鬻以五羊之皮。……孔子穷于陈、蔡之间,七日不尝食,藜羹不糁。孔子弦歌于室,颜回择菜于外。子路与子贡相与而言曰:“夫子逐于鲁,伐树于宋,穷于陈、蔡。夫子弦歌鼓舞,未尝绝音。盖君子之无所丑也若此乎?”颜回无以对,入以告孔子。孔子喟然而叹曰:“由与赐小人也。召,吾语之。”……

下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.“秀士从之”与“天下云集响应,赢粮而景从”(《过秦论》)两句中的“从”字含义相同。

B.“手足胼胝不居”与“君子食无求饱,居无求安”(《论语》)两句中的“居”字含义相同。

C.“其遇时也,登为天子”与“不拘于时”(《师说》)两句中的“时”字含义不同。

D.“由与赐小人也”与“亲贤臣,远小人”(《出师表》)两句中的“小人”含义不同。

[2023深圳二模]B

B项“君子食无求饱,居无求安”的“居”是“居住”,所以和“手足胼胝不居”中表“休息”的含义不同。

A项中的两个“从”都为“跟从、追随”之意;

c项中的两个“时”前者解释为“时机”,后者解释为“时俗”;

D 项中的两个“小人”前者解释为“见识浅陋的人”,后者为“人格卑下、德行败坏的人”。

4.[2023广州二模]初,选人李公义陈言,请为铁龙爪以浚河。…宫官黄怀信以为铁爪,只列干木下如耙状,以石压之,两旁系大絙,两端钉大船,相距八十步,各用革车绞之,去来挠荡泥沙,已,又移船而浚之。事下大名安抚司,安抚司令金提司管勾官范子渊与通判、知县共试验之,皆言不可用。会子渊入京师,王介甫问子渊:“浚川铁耙、龙爪法甚善,何故不可用?”子渊因变言: “此诚善法,但当时同官议不合耳。”介甫大喜,即除子渊都水外监丞,置浚川司,使行其法。子渊乃于河上令指使分督役卒,用二物疏浚,书其课曰:“某日以扫疏若干步,深若干尺。”其实水深则耙不能及底,虚曳去来,水浅则齿碍泥沙,曳之不动。……是时,天下皆言浚川耙如儿戏,适足以资谈笑,王介甫亦颇闻之,更下河北安抚司,令保奏。会介甫罢相,文潞公上言:“河水浩大,非耙可浚,秋涸故其常理,虽河滨甚愚之人,皆知浚川耙无益于事。臣不敢雷同保奏,共为欺罔。” 奏上,上不悦,命知制诰熊本与都水、转运司共按视。……

11.下列对文中加点词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.“已,又移船而浚之”的“已”,意为停止,与成语“无法自己”的“已”意思不同。

B.课,原意为根据一定标准对官吏进行考核,文中指范子渊记录下来以备考核的业绩。

C.“资谈笑”的“资”,意为供给,与《谏逐客书》中“逐客以资敌国”的“资”意思相同。

D.“共为欺罔”的“罔”,意为欺骗,与《论语》中“学而不思则罔”的“罔”意思不同。

[2023广州二模]A

A.“意为停止”错,应为时间词“不久”,句意:过一段时间,再移动船只疏浚其他地方。/“无法自已”的“已”是“停止”,句意:指无法控制自己使激动的情绪平静下来。

B.正确。

C.正确,“资”,意为供给,句意:正适合供人们谈笑。/今驱逐宾客来资助敌国。

D.正确,“罔”,意为欺骗,句意:共同做欺骗君王的事。/“罔”,通“惘”,意思是感到迷茫而无所适从,句意:只学习却不思考,就会感到迷茫而无所适从。

谢谢聆听

同课章节目录