高中历史 统编版 必修中外历史纲要(上) 第一单元 第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(共18张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中历史 统编版 必修中外历史纲要(上) 第一单元 第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(共18张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-10 21:18:03 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

第二课,诸侯纷争与变法运动

课标要求:通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性;了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

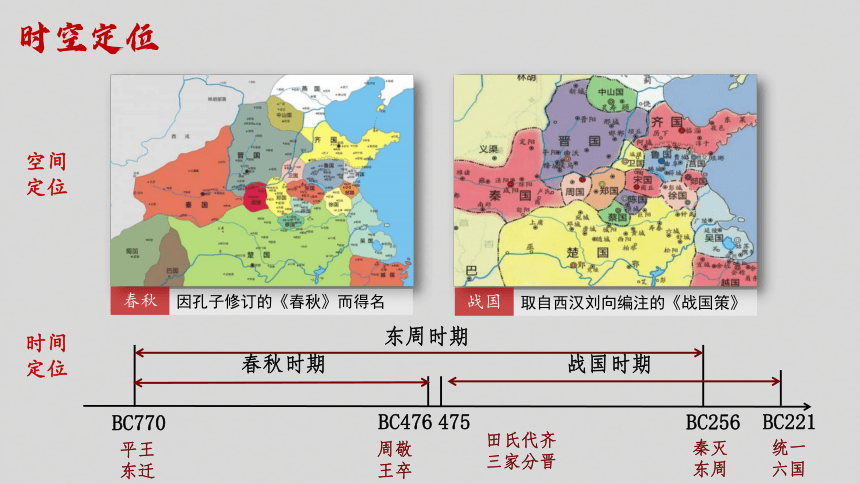

春秋

因孔子修订的《春秋》而得名

战国

取自西汉刘向编注的《战国策》

空间定位

时间定位

时空定位

BC476

BC256

东周时期

春秋时期

战国时期

475

BC770

平王东迁

田氏代齐

三家分晋

秦灭东周

BC221

统一六国

周敬

王卒

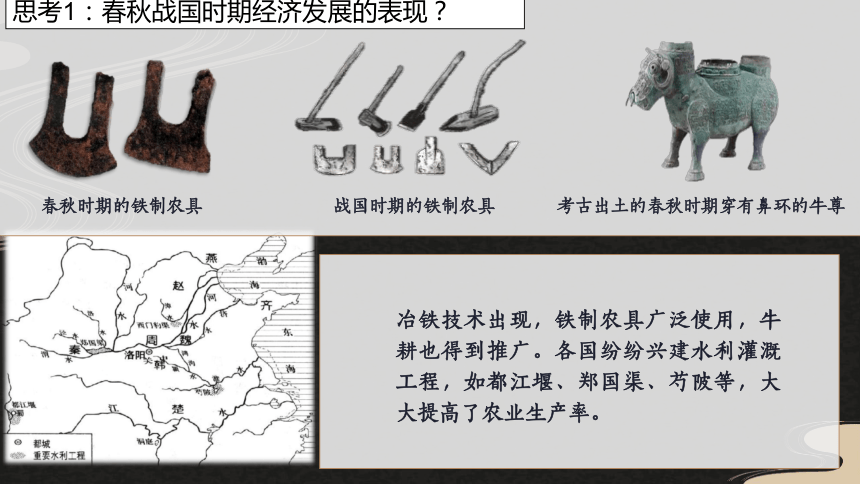

考古出土的春秋时期穿有鼻环的牛尊

春秋时期的铁制农具

战国时期的铁制农具

冶铁技术出现,铁制农具广泛使用,牛耕也得到推广。各国纷纷兴建水利灌溉工程,如都江堰、郑国渠、芍陂等,大大提高了农业生产率。

思考1:春秋战国时期经济发展的表现?

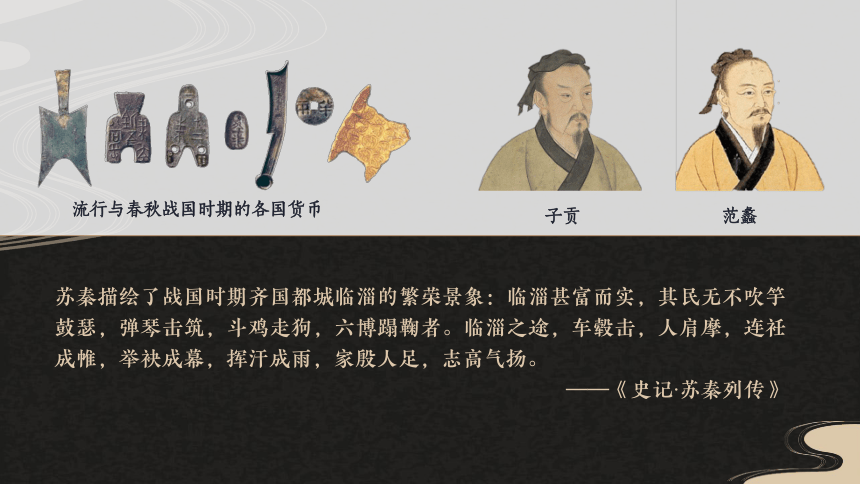

苏秦描绘了战国时期齐国都城临淄的繁荣景象:临淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博蹋鞠者。临淄之途,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨,家殷人足,志高气扬。

——《史记·苏秦列传》

流行与春秋战国时期的各国货币

范蠡

子贡

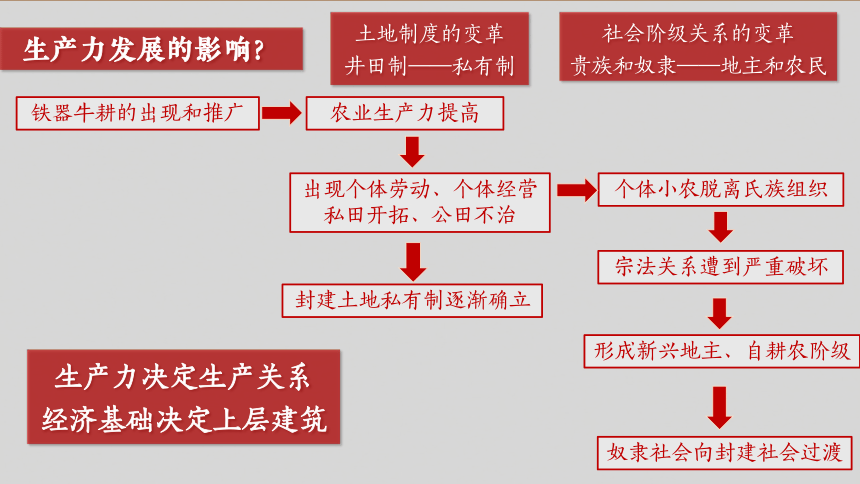

生产力发展的影响?

铁器牛耕的出现和推广

农业生产力提高

出现个体劳动、个体经营

私田开拓、公田不治

封建土地私有制逐渐确立

形成新兴地主、自耕农阶级

奴隶社会向封建社会过渡

生产力决定生产关系

经济基础决定上层建筑

土地制度的变革

井田制——私有制

个体小农脱离氏族组织

宗法关系遭到严重破坏

社会阶级关系的变革

贵族和奴隶——地主和农民

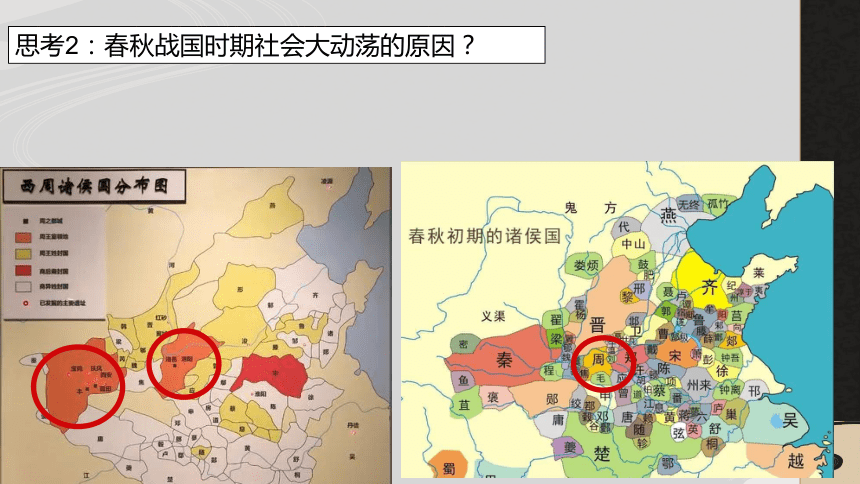

思考2:春秋战国时期社会大动荡的原因?

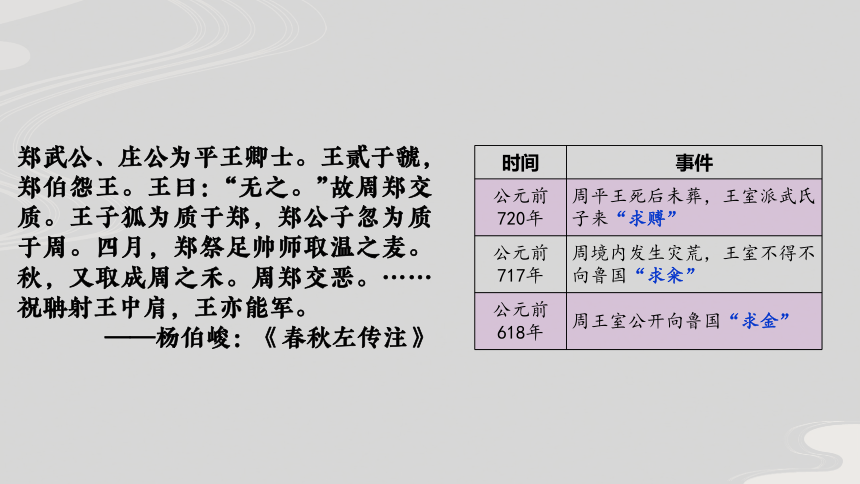

时间 事件

公元前720年 周平王死后未葬,王室派武氏子来“求赙”

公元前717年 周境内发生灾荒,王室不得不向鲁国“求籴”

公元前618年 周王室公开向鲁国“求金”

郑武公、庄公为平王卿士。王贰于虢,郑伯怨王。王曰:“无之。”故周郑交质。王子狐为质于郑,郑公子忽为质于周。四月,郑祭足帅师取温之麦。秋,又取成周之禾。周郑交恶。……祝聃射王中肩,王亦能军。

——杨伯峻:《春秋左传注》

变化:(1)诸侯国数量不断减少,诸侯国竞争更趋激烈,形成区域强国;(2)战国时期修建了长城;(3)靠近中原地区的一些少数民族消失了;

仔细观察春秋与战国时期的两幅地图,找出二者有何变化?

思考3:分析春秋战国时诸侯纷争的影响?

思考4:阅读以下材料,分析各国变法的原因?

材料一:“在经济比较发达的诸侯国,夺权后的地主阶级,随着封建经济的继续发展,在原有的基础上不断扩大。边远地区的秦楚燕等国的社会经济也发展到相当水平,新兴地主阶级也逐渐壮大起来。然而这些诸侯国的政权仍然控制在旧贵族手中。各国地主阶级的普遍发展壮大与贵族对立,必然导致政治上的一场重大变革。”

—张文喜、刘焕曾《新编中国古代史》

材料二:“春秋以来生产力的不断发展,推动社会结构发生了重大变化,昔日以等级分封制为基础的相对封闭的小型社会逐步演变为大型复杂社会,要求建立更加严密的管理体制。同时,兼并战争日益激烈的严峻形势,也要求各国实行君主集权,提高统治效率,改变春秋后期卿大夫专权纷争的现

象。” ——张帆《中国古代简史》

变法代表:商鞅变法

令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。

燔诗书而明法令。

为私斗者,各以轻重被刑大小。

民有二男以上不分异者,倍其赋。

僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥。

有军功者,各以率受上爵。宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾衣服以家次。有功者显荣,无功者虽富无所芬华。

第一次变法(BC356)

1.主要内容

连坐法

打击儒家

禁私斗

提倡小家庭

重农抑商

军功爵制

集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。

为田开阡陌封疆,而赋税平。

第二次变法(BC350)

1.主要内容

行县制

废井田开阡陌

领域:政治、经济、军事、社会、文化 政治 军功爵制、设县制

经济 废井田开阡陌、重农抑商

军事 军功爵制

社会 连坐法、提倡小家庭、禁私斗

文化 燔诗书

民弱国强,民强国弱,有道之国,务在弱民。

——《商君书·弱民》

2.变法实质

3.变法评价

十年:行法十年,秦民大说,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。

秦俗日败。……不同禽兽者亡几耳。

秦人富强,天子致胙於孝公,诸侯毕贺。

商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。

二十年:车裂商君……遂灭商君之家(前338年)

百年:长平之战,坑赵卒四十万。

秦卒死者过半,国内空。(前260年)

灭周,迁九鼎于咸阳(前256年)

百三十年:六王毕,四海一(前221年)

却匈奴七百余里,胡人不敢南下而牧马

百五十年:一夫作难,而七庙隳,身死人手,为天下笑(前206年)

商鞅:由滔天权势到车裂灭家

秦国:由国富兵强到二世而亡

秦民:由骁勇好战到民心堕落

天下:由强秦一统到君主专制

百年影响

思想先声

核心:“仁”

政治:为政以德

崇尚周礼

教育:有教无类

孔子

本原论:“道”

政治:顺其自然, 无为而治

哲学:朴素的辩证法

老子

“随着私学教育的出现,普通人也可以接受教育,知识传播面更加广泛,直接催生了“士”阶层的兴起,促进了学术思想和知识文化的广泛传播,刺激了思想文化的重组与更新。……列国在兼并形势下,竞相颁布优惠的人才政策,对不同的学说采取宽松政策,意图实现富国强兵的目标。”

——摘编自于凯《战国史》

结合材料和所学知识,思考为什么战国时期会出现百家争鸣的局面?

百家争鸣

学派 代表 主要思想

儒家

道家

法家

墨家

阴阳家

兵家

仁政;民贵君轻;先义后利;性善论

隆礼重法;君舟民水;制天命而用之;性恶论

齐物;逍遥

以法治国;法术势相结合;中央集权;人性本恶

兼爱、非攻、尚贤

;节用、节葬

五行相生相胜

战前准备;以少胜多

孟子

荀子

庄子

韩非

墨子

邹衍

孙膑

百家争鸣

轴心时代

德国哲学家雅斯贝尔斯在《历史的起源与目标》中说,公元前800至公元前200年之间,尤其是公元前600至前300年间,是人类文明的“轴心时代”。发生的地区大概是在北纬30度上下。

这段时期是人类精神文明重大突破时期。在轴心时代,各个文明都出现了伟大的精神导师:古希腊有苏格拉底、柏拉图、亚里士多德,以色列有犹太教的先知们,古印度有释迦牟尼,中国有孔子、老子……

他们提出的思想原则塑造了不同的文化传统,搭建起了人类精神思想的根基,也一直影响着人类的生活。

百家争鸣

意义:

性质:是中国历史上第一次思想解放运动

为新兴地主阶级登上历史舞台奠定思想基础

成为后世中华思想文化中的政治理想和道德准则

形成中国传统文化体系,也形成兼容并包、宽容开放的特点、对后世文化学术产生极大的影响。

第二课,诸侯纷争与变法运动

课标要求:通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性;了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

春秋

因孔子修订的《春秋》而得名

战国

取自西汉刘向编注的《战国策》

空间定位

时间定位

时空定位

BC476

BC256

东周时期

春秋时期

战国时期

475

BC770

平王东迁

田氏代齐

三家分晋

秦灭东周

BC221

统一六国

周敬

王卒

考古出土的春秋时期穿有鼻环的牛尊

春秋时期的铁制农具

战国时期的铁制农具

冶铁技术出现,铁制农具广泛使用,牛耕也得到推广。各国纷纷兴建水利灌溉工程,如都江堰、郑国渠、芍陂等,大大提高了农业生产率。

思考1:春秋战国时期经济发展的表现?

苏秦描绘了战国时期齐国都城临淄的繁荣景象:临淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博蹋鞠者。临淄之途,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨,家殷人足,志高气扬。

——《史记·苏秦列传》

流行与春秋战国时期的各国货币

范蠡

子贡

生产力发展的影响?

铁器牛耕的出现和推广

农业生产力提高

出现个体劳动、个体经营

私田开拓、公田不治

封建土地私有制逐渐确立

形成新兴地主、自耕农阶级

奴隶社会向封建社会过渡

生产力决定生产关系

经济基础决定上层建筑

土地制度的变革

井田制——私有制

个体小农脱离氏族组织

宗法关系遭到严重破坏

社会阶级关系的变革

贵族和奴隶——地主和农民

思考2:春秋战国时期社会大动荡的原因?

时间 事件

公元前720年 周平王死后未葬,王室派武氏子来“求赙”

公元前717年 周境内发生灾荒,王室不得不向鲁国“求籴”

公元前618年 周王室公开向鲁国“求金”

郑武公、庄公为平王卿士。王贰于虢,郑伯怨王。王曰:“无之。”故周郑交质。王子狐为质于郑,郑公子忽为质于周。四月,郑祭足帅师取温之麦。秋,又取成周之禾。周郑交恶。……祝聃射王中肩,王亦能军。

——杨伯峻:《春秋左传注》

变化:(1)诸侯国数量不断减少,诸侯国竞争更趋激烈,形成区域强国;(2)战国时期修建了长城;(3)靠近中原地区的一些少数民族消失了;

仔细观察春秋与战国时期的两幅地图,找出二者有何变化?

思考3:分析春秋战国时诸侯纷争的影响?

思考4:阅读以下材料,分析各国变法的原因?

材料一:“在经济比较发达的诸侯国,夺权后的地主阶级,随着封建经济的继续发展,在原有的基础上不断扩大。边远地区的秦楚燕等国的社会经济也发展到相当水平,新兴地主阶级也逐渐壮大起来。然而这些诸侯国的政权仍然控制在旧贵族手中。各国地主阶级的普遍发展壮大与贵族对立,必然导致政治上的一场重大变革。”

—张文喜、刘焕曾《新编中国古代史》

材料二:“春秋以来生产力的不断发展,推动社会结构发生了重大变化,昔日以等级分封制为基础的相对封闭的小型社会逐步演变为大型复杂社会,要求建立更加严密的管理体制。同时,兼并战争日益激烈的严峻形势,也要求各国实行君主集权,提高统治效率,改变春秋后期卿大夫专权纷争的现

象。” ——张帆《中国古代简史》

变法代表:商鞅变法

令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。

燔诗书而明法令。

为私斗者,各以轻重被刑大小。

民有二男以上不分异者,倍其赋。

僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥。

有军功者,各以率受上爵。宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾衣服以家次。有功者显荣,无功者虽富无所芬华。

第一次变法(BC356)

1.主要内容

连坐法

打击儒家

禁私斗

提倡小家庭

重农抑商

军功爵制

集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。

为田开阡陌封疆,而赋税平。

第二次变法(BC350)

1.主要内容

行县制

废井田开阡陌

领域:政治、经济、军事、社会、文化 政治 军功爵制、设县制

经济 废井田开阡陌、重农抑商

军事 军功爵制

社会 连坐法、提倡小家庭、禁私斗

文化 燔诗书

民弱国强,民强国弱,有道之国,务在弱民。

——《商君书·弱民》

2.变法实质

3.变法评价

十年:行法十年,秦民大说,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。

秦俗日败。……不同禽兽者亡几耳。

秦人富强,天子致胙於孝公,诸侯毕贺。

商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。

二十年:车裂商君……遂灭商君之家(前338年)

百年:长平之战,坑赵卒四十万。

秦卒死者过半,国内空。(前260年)

灭周,迁九鼎于咸阳(前256年)

百三十年:六王毕,四海一(前221年)

却匈奴七百余里,胡人不敢南下而牧马

百五十年:一夫作难,而七庙隳,身死人手,为天下笑(前206年)

商鞅:由滔天权势到车裂灭家

秦国:由国富兵强到二世而亡

秦民:由骁勇好战到民心堕落

天下:由强秦一统到君主专制

百年影响

思想先声

核心:“仁”

政治:为政以德

崇尚周礼

教育:有教无类

孔子

本原论:“道”

政治:顺其自然, 无为而治

哲学:朴素的辩证法

老子

“随着私学教育的出现,普通人也可以接受教育,知识传播面更加广泛,直接催生了“士”阶层的兴起,促进了学术思想和知识文化的广泛传播,刺激了思想文化的重组与更新。……列国在兼并形势下,竞相颁布优惠的人才政策,对不同的学说采取宽松政策,意图实现富国强兵的目标。”

——摘编自于凯《战国史》

结合材料和所学知识,思考为什么战国时期会出现百家争鸣的局面?

百家争鸣

学派 代表 主要思想

儒家

道家

法家

墨家

阴阳家

兵家

仁政;民贵君轻;先义后利;性善论

隆礼重法;君舟民水;制天命而用之;性恶论

齐物;逍遥

以法治国;法术势相结合;中央集权;人性本恶

兼爱、非攻、尚贤

;节用、节葬

五行相生相胜

战前准备;以少胜多

孟子

荀子

庄子

韩非

墨子

邹衍

孙膑

百家争鸣

轴心时代

德国哲学家雅斯贝尔斯在《历史的起源与目标》中说,公元前800至公元前200年之间,尤其是公元前600至前300年间,是人类文明的“轴心时代”。发生的地区大概是在北纬30度上下。

这段时期是人类精神文明重大突破时期。在轴心时代,各个文明都出现了伟大的精神导师:古希腊有苏格拉底、柏拉图、亚里士多德,以色列有犹太教的先知们,古印度有释迦牟尼,中国有孔子、老子……

他们提出的思想原则塑造了不同的文化传统,搭建起了人类精神思想的根基,也一直影响着人类的生活。

百家争鸣

意义:

性质:是中国历史上第一次思想解放运动

为新兴地主阶级登上历史舞台奠定思想基础

成为后世中华思想文化中的政治理想和道德准则

形成中国传统文化体系,也形成兼容并包、宽容开放的特点、对后世文化学术产生极大的影响。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进