15.《我与地坛》课件(共36张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 15.《我与地坛》课件(共36张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

目 录

壹

知人论世

贰

整体感知

叁

文本研读

知人论世

走近史铁生

1951年1月4日生于北京。

1969年,到陕北延安农村插队。

1972年,双腿瘫痪。

1981年,患肾病。

1998年,患尿毒症,隔日透析维持生命。

2010年,12月31日凌晨3点46分,因突发脑溢血在北京去世。

12月31日凌晨6时许其肝脏移植给一位病人。

主要作品有:《我的遥远的清平湾 》《合欢树 》《插队的故事》《务虚笔记》《我与地坛》《病隙碎笔》《老屋小记》《扶轮问路》等。

1972年,21岁的史铁生下肢截瘫,深受打击,精神几近崩溃。在这种情形下,他来到了北京地坛公园。断壁残垣所显现出的历史沧桑感让他感受到时间永恒的伟力、岁月流逝的无情。面对宇宙的浩渺和历史的凝重,史铁生体悟到个人的微不足道、个人遭遇的无常,也深刻体悟到一个不幸的人应该如何获得精神的解脱。在这种情况下,他写下了《我与地坛》。

创作背景

解 题

《我与地坛》原文一共七个部分,从方方面面写了作者与地坛的关系,其中的主要内容是对人生的思考。

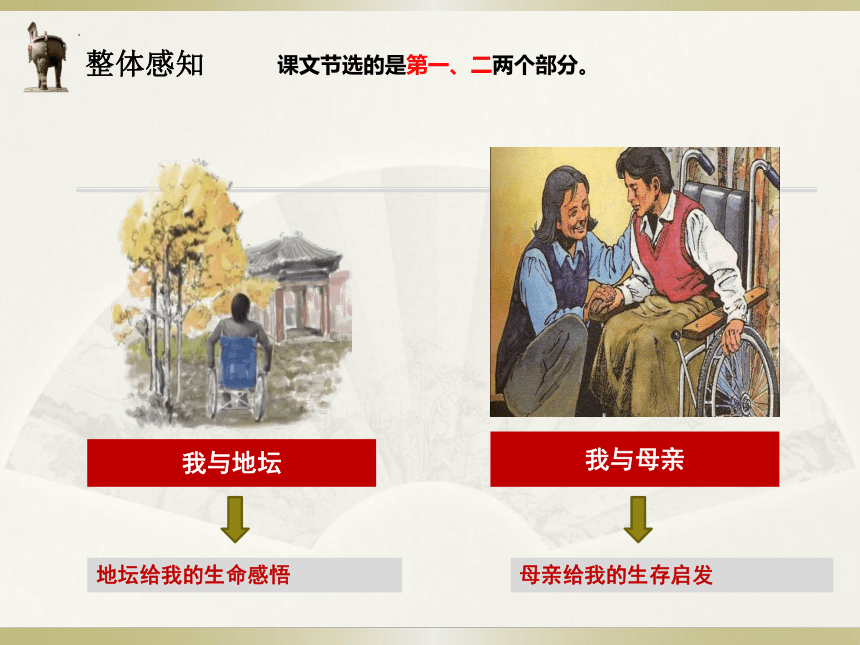

课文节选的是第一、二两个部分。

第一部分写作者与地坛的故事,

第二部分写在地坛这个大背景下作者与母亲的故事。

在后五个部分中,作者还写了在古园中的所闻和所遇到的人和事,述说了自己的所思所想,其中更多的还是抒发自己对命运和生死问题的感悟。

了解“地坛”

地坛又称方泽坛,是北京五坛中的第二大坛。地坛始建于明代嘉靖九年,是明清两朝帝王祭祀“皇地祇神”的场所,也是中国现存的最大的祭地之坛。地坛内存有方泽坛、皇祇室、神马殿、斋宫等古代建筑。新中国成立后,经过修葺开放,称“地坛公园”。

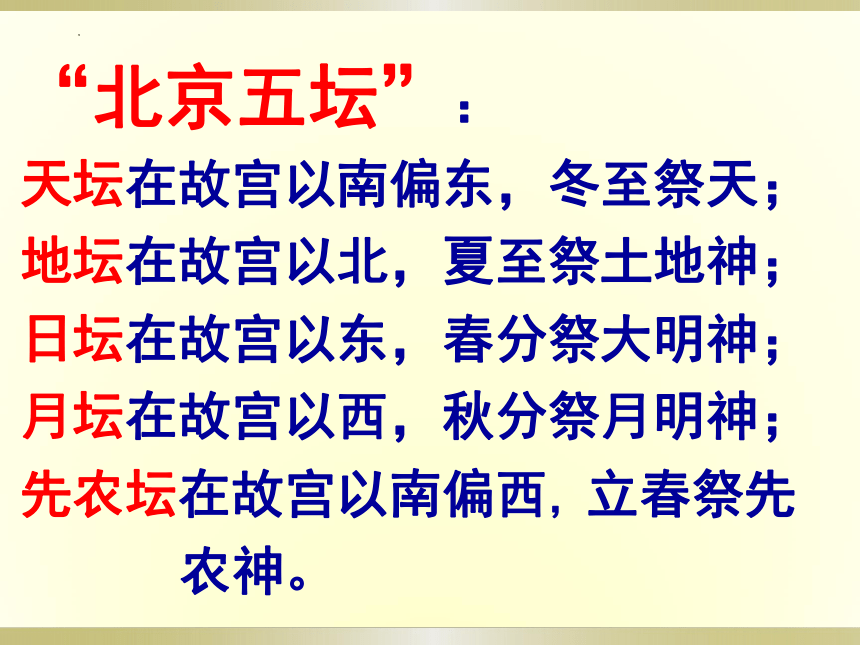

“北京五坛”:

天坛在故宫以南偏东,冬至祭天;

地坛在故宫以北,夏至祭土地神;

日坛在故宫以东,春分祭大明神;

月坛在故宫以西,秋分祭月明神;

先农坛在故宫以南偏西,立春祭先

农神。

整体感知

整体感知

我与地坛

我与母亲

地坛给我的生命感悟

母亲给我的生存启发

课文节选的是第一、二两个部分。

文本研读

第一部分

我与地坛

地坛给我的生命感悟

地坛给我的生命感悟,实际是作者从对地坛

景物的观察中,得到了人生的启示。

思考1 此部分几次描写了景物?这些景物有什么特点?

第一次

(3)

第二次

(5)

第三次

(7)

景物特点

景物描写

它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。

改为“四百多年里,一段段高墙坍圮了,玉砌雕栏散落了,古殿檐头的琉璃剥蚀了,门壁上的朱红淡褪了”,怎么样?

1、句式上:原句把“剥蚀了”“淡褪了”“坍圮了”“散落了”这些谓语动词提前,强化了动作,更有了力度,更加突出了地坛的沧桑变化,强化了一种凋零衰亡的味道,这也映照了作者的遭遇与心境。

第一次

不好

2、结构上:与上文“我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿”的句子结构是一致的。接着写它剥蚀了褪淡了,句型上构成了呼应关系。

3用词上:用“浮夸”“炫耀”修饰“琉璃”“朱红”用词准确生动,两个形容词感彩强烈,在矛盾对立中产生强烈的效果,反衬出地坛四半年后的荒芜与衰败。

第五段是如何描写景物的?写出了景物什么样的特点?园子又具有怎样的特点?

蜂儿——一朵小雾稳稳地停在半空——比喻

(让人感受到蜂儿停在空中时翅翼振动形成的如雾的形态,又有袖珍的花朵般的美)

蚂蚁、瓢虫、蝉蜕——摇头晃脑

爬得不耐烦

寂寞如一间空屋

(小昆虫都按自己的方式生存着)

第二次

拟人、

比喻

露水——轰然坠地,摔开万道金光——夸张、以动衬静

(用“摔开”和“万道金光”搭配,体现夸张突出的灿烂)

特点:园子荒芜但不衰败,小生命彰显出巨大的活力。

作者为何选取这些小生命来写?

小生命虽然弱小、卑微,有自己的艰难困惑、痛苦挣扎,但都怀着强烈的生命意识,以自己特有的方式活在这个世界上;它们虽然身处荒芜之地,但都按自己的方式生存着,向人们展现出缤纷的生命世界。正是由于这些小生命,地坛才不再衰败。

生命渺小,亦可彰显活力

第七段写了哪些意象?这些意象共同的特点?

落日的灿烂

雨燕高歌

孩子的脚印

苍黑的古柏

草木泥土的气味

落叶的味道

从视觉、听觉、嗅觉的角度描写了地坛中有张力和生命力的景物,显示了不屈服于命运的生命存在,验证着活着的意义。

第三次

生命中虽会遭遇不幸,仍应活出自己的精彩

景物

特点

思考1 此部分几次描写了景物?这些景物有什么特点?

第一次

(3)

第二次

(5)

第三次

(7)

古老、破败、荒芜

荒芜但不衰败

洋溢着生命的律动

景物特点

景物描写

景物的特点

第一次 (3) 古老、破败、荒芜

第二次 (5) 荒芜但不衰败

第三次 (7) 洋溢着生命的律动

作者从中看到了自己,

地坛的破败就如落魄的自己。

我虽残疾,但不应颓废。

园子虽任人肆意雕琢,却未改变本色,我也不应因残疾改变对生命的体验,要积极生活。

作者的启示

思考2 从对这些景物的观察中,作者受到哪些启示?

生是幸福,死是节日

热爱生命

地坛(景)

我(人)

荒芜

残废

被人们遗忘

被社会抛弃

但不衰败

同病相怜

豁达顽强

生命律动

看透生死

启 示

颓 废

感悟地坛

重点句子分析

1. “地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近。”这两句话意思上有何区别,作者这样写有何用意?

明确 : 这两句话的表达角度不同,前句是以“家”为中心,后句是以“地坛”为中心。表达上的细微变化,表现出的是作者的心路历程,残疾之前,“我”的生命以“家”为中心;残疾之后,“我”的人生急转直下,地坛成为“我”的精神家园,故以“地坛”为中心。

2. 赏析 “仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年”。

明确 : 这句话将古园拟人化,写古园“等待了四百多年”,表明感受到“我”和古园之间相似之处:古园“历尽沧桑”,而“我”也遭受到了人生的苦难。古园与自己是息息相通的,古园能感受他的痛苦,理解他的情感,并给他以生命的启示。

3.第3 段中,作者为什么说“这时候想必我是该来了”?

明确:经历了四百多年的风风雨雨,地坛已褪去了往日的荣耀而变得荒芜冷落,这时“我”也忽地有了残疾,我们平等了,所以作者说“这时候想必我是该来了”。

4第五段中说“我就摇了轮椅总是到它哪儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。”其中,“一个世界”“另一个世界”指的是什么?

明确:“一个世界”指嘈杂纷乱、充斥着异样眼光、冷嘲热讽的世界,我在这个世界什么都没有,什么都找不到。“另一个世界”指可以躲避残酷现实的世界,地坛正是这样一个世界。

5. 如何理解“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日”这句话的含意?

明确: 这句话是作者面对自身困境所做的关于死的思考。

死,可以摆脱痛苦,但不是心灵的救赎之道,人要遵循自然规律,将“死”的问题搁置,珍视生命,珍视当下,从而树立活下去的信心。

第二部分

我与母亲

母亲给我的生存启发

1 此部分写了三个镜头表现母亲对我去天坛的反应

镜头一:

门口送我

镜头二

家中等我

镜头三

园中找我

行为

想问不敢问

无言帮助

心神不定

坐卧难宁

悄悄转身

缓缓离去

茫然迫切

(2)

(3)

(8)

2 在作者的笔下,母亲是一个怎样的形象?

明确

①隐忍宽容。忍让儿子,自己承受痛苦;理解儿子,委屈自己,眼看儿子遭遇人生一大挫折,母亲想要安慰,却害怕触碰到儿子那颗敏感又脆弱的心灵。

②坚忍聪慧。充分理解儿子的处境和心态,运用恰当的方式呵护儿子。

③爱不张扬。心思细腻,知道儿子需要一个独自思考的时间和空间;每次儿子消失在视线之外,她又悄悄寻找,只为确保儿子的安全。

镜头一:

门口送我

镜头二

家中等我

镜头三

园中找我

行为

想问不敢问

无言帮助

心神不定

坐卧难宁

悄悄转身

缓缓离去

茫然迫切

(2)

(3)

(8)

形象

坚忍聪慧

隐忍包容

爱不张扬

总结

3 作者从母亲身上获得了什么人生启示?

明确:母亲的“活法”,母亲对待苦难的态度,母亲对儿子的爱,让作者明白了面对苦难应该怎样活下去。

坚忍 热爱

母亲

以坚忍的意志面对苦难

怎样活?路在何方?

解 答

母亲的苦难与伟大

地坛使“我”平和豁达地对待生死,

解决了为什么生的问题;

母亲使“我”找到了生存的意义,

解决了怎样活的问题

31

地坛

母亲

荒芜但并不衰败

坚忍、毫不张扬

生命感悟

看透了生死

生存启发

理解了生命

得路?

32

地坛

母亲

荒芜但并不衰败

坚忍、毫不张扬

生命感悟

看透了生死

生存启发

理解了生命

生命的两个支点

走出困境 走向幸福

自然

精神家园

精神支柱

亲情

回忆母亲,实际上是写史铁生对母亲的“怀念”。

作者的怀念中,还表现了深深的悔恨和内疚。

4.体会重点语句:

(1)为什么作者说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。”?

明确:

①“ 我”所承受的,是我自己的不幸;母亲不但要承受“我”的痛苦,还要承受不能将这种痛苦现于形色的痛苦。

②她不但要随时准备接受儿子自杀的噩耗,还要想儿子今后的人生道路该怎样走。

③因此,作者说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。”

明确:作者插入“我”与作家朋友的对话,由作家朋友的写作动机引出“我”自己的创作动机。由作家朋友为母亲着想的一番话引出自己的想法,为当时不能为母亲考虑而自责。

(2).作者插入“我”与作家朋友的对话,是为了表现什么?

明确:这句话表达了“我”对母亲的沉痛悼念。母亲的悲苦太深重了,所以说上天召她回去“也许是对的”,因为这对忍受着巨大苦难的母亲而言是一种解脱,作者也只能以此无奈地安慰自己。

(3)品味“上天的考虑,也许是对的”这句话的丰富内涵。

总结

【思考】《我与地坛》蕴含着史铁生对生命的独特感悟与思考,他思考了哪些问题?有怎样的感悟?

明确 ①关于生死。他认为人生是一个必然、设定的过程,

任何残缺的生命都有存在的价值。

②关于残缺。生命的残缺是一种客观存在,残缺者的人

生出路是如何承担苦难,而不是抱怨命运不公。

③关于生命、人生。人生的关键是过程,能否到达目的

并不重要;死亡是生命个体的终结与必由之路,但生命

是永恒的。

目 录

壹

知人论世

贰

整体感知

叁

文本研读

知人论世

走近史铁生

1951年1月4日生于北京。

1969年,到陕北延安农村插队。

1972年,双腿瘫痪。

1981年,患肾病。

1998年,患尿毒症,隔日透析维持生命。

2010年,12月31日凌晨3点46分,因突发脑溢血在北京去世。

12月31日凌晨6时许其肝脏移植给一位病人。

主要作品有:《我的遥远的清平湾 》《合欢树 》《插队的故事》《务虚笔记》《我与地坛》《病隙碎笔》《老屋小记》《扶轮问路》等。

1972年,21岁的史铁生下肢截瘫,深受打击,精神几近崩溃。在这种情形下,他来到了北京地坛公园。断壁残垣所显现出的历史沧桑感让他感受到时间永恒的伟力、岁月流逝的无情。面对宇宙的浩渺和历史的凝重,史铁生体悟到个人的微不足道、个人遭遇的无常,也深刻体悟到一个不幸的人应该如何获得精神的解脱。在这种情况下,他写下了《我与地坛》。

创作背景

解 题

《我与地坛》原文一共七个部分,从方方面面写了作者与地坛的关系,其中的主要内容是对人生的思考。

课文节选的是第一、二两个部分。

第一部分写作者与地坛的故事,

第二部分写在地坛这个大背景下作者与母亲的故事。

在后五个部分中,作者还写了在古园中的所闻和所遇到的人和事,述说了自己的所思所想,其中更多的还是抒发自己对命运和生死问题的感悟。

了解“地坛”

地坛又称方泽坛,是北京五坛中的第二大坛。地坛始建于明代嘉靖九年,是明清两朝帝王祭祀“皇地祇神”的场所,也是中国现存的最大的祭地之坛。地坛内存有方泽坛、皇祇室、神马殿、斋宫等古代建筑。新中国成立后,经过修葺开放,称“地坛公园”。

“北京五坛”:

天坛在故宫以南偏东,冬至祭天;

地坛在故宫以北,夏至祭土地神;

日坛在故宫以东,春分祭大明神;

月坛在故宫以西,秋分祭月明神;

先农坛在故宫以南偏西,立春祭先

农神。

整体感知

整体感知

我与地坛

我与母亲

地坛给我的生命感悟

母亲给我的生存启发

课文节选的是第一、二两个部分。

文本研读

第一部分

我与地坛

地坛给我的生命感悟

地坛给我的生命感悟,实际是作者从对地坛

景物的观察中,得到了人生的启示。

思考1 此部分几次描写了景物?这些景物有什么特点?

第一次

(3)

第二次

(5)

第三次

(7)

景物特点

景物描写

它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。

改为“四百多年里,一段段高墙坍圮了,玉砌雕栏散落了,古殿檐头的琉璃剥蚀了,门壁上的朱红淡褪了”,怎么样?

1、句式上:原句把“剥蚀了”“淡褪了”“坍圮了”“散落了”这些谓语动词提前,强化了动作,更有了力度,更加突出了地坛的沧桑变化,强化了一种凋零衰亡的味道,这也映照了作者的遭遇与心境。

第一次

不好

2、结构上:与上文“我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿”的句子结构是一致的。接着写它剥蚀了褪淡了,句型上构成了呼应关系。

3用词上:用“浮夸”“炫耀”修饰“琉璃”“朱红”用词准确生动,两个形容词感彩强烈,在矛盾对立中产生强烈的效果,反衬出地坛四半年后的荒芜与衰败。

第五段是如何描写景物的?写出了景物什么样的特点?园子又具有怎样的特点?

蜂儿——一朵小雾稳稳地停在半空——比喻

(让人感受到蜂儿停在空中时翅翼振动形成的如雾的形态,又有袖珍的花朵般的美)

蚂蚁、瓢虫、蝉蜕——摇头晃脑

爬得不耐烦

寂寞如一间空屋

(小昆虫都按自己的方式生存着)

第二次

拟人、

比喻

露水——轰然坠地,摔开万道金光——夸张、以动衬静

(用“摔开”和“万道金光”搭配,体现夸张突出的灿烂)

特点:园子荒芜但不衰败,小生命彰显出巨大的活力。

作者为何选取这些小生命来写?

小生命虽然弱小、卑微,有自己的艰难困惑、痛苦挣扎,但都怀着强烈的生命意识,以自己特有的方式活在这个世界上;它们虽然身处荒芜之地,但都按自己的方式生存着,向人们展现出缤纷的生命世界。正是由于这些小生命,地坛才不再衰败。

生命渺小,亦可彰显活力

第七段写了哪些意象?这些意象共同的特点?

落日的灿烂

雨燕高歌

孩子的脚印

苍黑的古柏

草木泥土的气味

落叶的味道

从视觉、听觉、嗅觉的角度描写了地坛中有张力和生命力的景物,显示了不屈服于命运的生命存在,验证着活着的意义。

第三次

生命中虽会遭遇不幸,仍应活出自己的精彩

景物

特点

思考1 此部分几次描写了景物?这些景物有什么特点?

第一次

(3)

第二次

(5)

第三次

(7)

古老、破败、荒芜

荒芜但不衰败

洋溢着生命的律动

景物特点

景物描写

景物的特点

第一次 (3) 古老、破败、荒芜

第二次 (5) 荒芜但不衰败

第三次 (7) 洋溢着生命的律动

作者从中看到了自己,

地坛的破败就如落魄的自己。

我虽残疾,但不应颓废。

园子虽任人肆意雕琢,却未改变本色,我也不应因残疾改变对生命的体验,要积极生活。

作者的启示

思考2 从对这些景物的观察中,作者受到哪些启示?

生是幸福,死是节日

热爱生命

地坛(景)

我(人)

荒芜

残废

被人们遗忘

被社会抛弃

但不衰败

同病相怜

豁达顽强

生命律动

看透生死

启 示

颓 废

感悟地坛

重点句子分析

1. “地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近。”这两句话意思上有何区别,作者这样写有何用意?

明确 : 这两句话的表达角度不同,前句是以“家”为中心,后句是以“地坛”为中心。表达上的细微变化,表现出的是作者的心路历程,残疾之前,“我”的生命以“家”为中心;残疾之后,“我”的人生急转直下,地坛成为“我”的精神家园,故以“地坛”为中心。

2. 赏析 “仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年”。

明确 : 这句话将古园拟人化,写古园“等待了四百多年”,表明感受到“我”和古园之间相似之处:古园“历尽沧桑”,而“我”也遭受到了人生的苦难。古园与自己是息息相通的,古园能感受他的痛苦,理解他的情感,并给他以生命的启示。

3.第3 段中,作者为什么说“这时候想必我是该来了”?

明确:经历了四百多年的风风雨雨,地坛已褪去了往日的荣耀而变得荒芜冷落,这时“我”也忽地有了残疾,我们平等了,所以作者说“这时候想必我是该来了”。

4第五段中说“我就摇了轮椅总是到它哪儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。”其中,“一个世界”“另一个世界”指的是什么?

明确:“一个世界”指嘈杂纷乱、充斥着异样眼光、冷嘲热讽的世界,我在这个世界什么都没有,什么都找不到。“另一个世界”指可以躲避残酷现实的世界,地坛正是这样一个世界。

5. 如何理解“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日”这句话的含意?

明确: 这句话是作者面对自身困境所做的关于死的思考。

死,可以摆脱痛苦,但不是心灵的救赎之道,人要遵循自然规律,将“死”的问题搁置,珍视生命,珍视当下,从而树立活下去的信心。

第二部分

我与母亲

母亲给我的生存启发

1 此部分写了三个镜头表现母亲对我去天坛的反应

镜头一:

门口送我

镜头二

家中等我

镜头三

园中找我

行为

想问不敢问

无言帮助

心神不定

坐卧难宁

悄悄转身

缓缓离去

茫然迫切

(2)

(3)

(8)

2 在作者的笔下,母亲是一个怎样的形象?

明确

①隐忍宽容。忍让儿子,自己承受痛苦;理解儿子,委屈自己,眼看儿子遭遇人生一大挫折,母亲想要安慰,却害怕触碰到儿子那颗敏感又脆弱的心灵。

②坚忍聪慧。充分理解儿子的处境和心态,运用恰当的方式呵护儿子。

③爱不张扬。心思细腻,知道儿子需要一个独自思考的时间和空间;每次儿子消失在视线之外,她又悄悄寻找,只为确保儿子的安全。

镜头一:

门口送我

镜头二

家中等我

镜头三

园中找我

行为

想问不敢问

无言帮助

心神不定

坐卧难宁

悄悄转身

缓缓离去

茫然迫切

(2)

(3)

(8)

形象

坚忍聪慧

隐忍包容

爱不张扬

总结

3 作者从母亲身上获得了什么人生启示?

明确:母亲的“活法”,母亲对待苦难的态度,母亲对儿子的爱,让作者明白了面对苦难应该怎样活下去。

坚忍 热爱

母亲

以坚忍的意志面对苦难

怎样活?路在何方?

解 答

母亲的苦难与伟大

地坛使“我”平和豁达地对待生死,

解决了为什么生的问题;

母亲使“我”找到了生存的意义,

解决了怎样活的问题

31

地坛

母亲

荒芜但并不衰败

坚忍、毫不张扬

生命感悟

看透了生死

生存启发

理解了生命

得路?

32

地坛

母亲

荒芜但并不衰败

坚忍、毫不张扬

生命感悟

看透了生死

生存启发

理解了生命

生命的两个支点

走出困境 走向幸福

自然

精神家园

精神支柱

亲情

回忆母亲,实际上是写史铁生对母亲的“怀念”。

作者的怀念中,还表现了深深的悔恨和内疚。

4.体会重点语句:

(1)为什么作者说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。”?

明确:

①“ 我”所承受的,是我自己的不幸;母亲不但要承受“我”的痛苦,还要承受不能将这种痛苦现于形色的痛苦。

②她不但要随时准备接受儿子自杀的噩耗,还要想儿子今后的人生道路该怎样走。

③因此,作者说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。”

明确:作者插入“我”与作家朋友的对话,由作家朋友的写作动机引出“我”自己的创作动机。由作家朋友为母亲着想的一番话引出自己的想法,为当时不能为母亲考虑而自责。

(2).作者插入“我”与作家朋友的对话,是为了表现什么?

明确:这句话表达了“我”对母亲的沉痛悼念。母亲的悲苦太深重了,所以说上天召她回去“也许是对的”,因为这对忍受着巨大苦难的母亲而言是一种解脱,作者也只能以此无奈地安慰自己。

(3)品味“上天的考虑,也许是对的”这句话的丰富内涵。

总结

【思考】《我与地坛》蕴含着史铁生对生命的独特感悟与思考,他思考了哪些问题?有怎样的感悟?

明确 ①关于生死。他认为人生是一个必然、设定的过程,

任何残缺的生命都有存在的价值。

②关于残缺。生命的残缺是一种客观存在,残缺者的人

生出路是如何承担苦难,而不是抱怨命运不公。

③关于生命、人生。人生的关键是过程,能否到达目的

并不重要;死亡是生命个体的终结与必由之路,但生命

是永恒的。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读