山东省普高大联考2023-2024学年高二上学期10月联合测评历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省普高大联考2023-2024学年高二上学期10月联合测评历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 865.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

试卷类型:A

山东省普高大联考2023-2024学年高二上学期10月联合测评

历史

2023.10

本卷满分100分,考试时间90分钟

注意事项:

1.答题前,考生先将自己的学校、班级、姓名、考号、座号填涂在相应位置。

2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,绘图时,可用2B铅笔作答,字体工整、笔迹清楚。

3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题给出的四个选项中只有一个选项符合题目要求。

1.西周时期姬姓诸侯国多数分布于黄河中下游的经济富庶或战略要地,不仅承担控制四方的任务,而且在空间上与非姬姓诸侯国形成分割之势。与商王朝的内外服制度相比,西周( )

A.加强了对地方的控制 B.便利了对诸侯的直接管辖

C.周天子天下共主地位确立 D.扩大了王朝的统治范围

2.与商王朝“敬鬼神”的态度截然不同,周初统治者吸取商亡教训,主张“敬天保民”、“敬天法祖”。这一统治思想的变化说明了周初( )

A.德治民本思想开始萌生 B.儒学思想产生

C.特别盛行功利主义思想 D.王权脱离神权

3.《睡虎地秦墓竹简·行书》规定:行命书及书署急者,辄行之;不急者,日觱(毕),勿敢留。留者以律论之。这一文书行政管理制度的规定有利于秦( )

A.强化君主权力 B.提高国家治理效率

C.实现国家统一 D.确立中央集权体制

4《明史》记载张居正改革:“居正为政,以尊主权、课吏职、信赏罚、一号令为主。虽万里外,朝下而夕奉行。”这说明张居正的改革措施( )

A.相权过大威胁专制皇权 B.加强了中央集权

C.有利于行政办事效率的提高 D.对制约相权起到一定程度作用

5.下表反映出宋至清时期法律与教化关系的演化趋势是( )

项目 宋 明 清

法律 以唐律为蓝本,制定了《宋刑统》《天圣令》等法律 以唐律为蓝本制定《大明律》,开创律例合编的体例 沿袭《大明律》,制定《大清律例》

教化 儒学向基层渗透,发展出理学,深入族规、家训之中。儒学人士撰写乡约,教化乡里,规范行为 乡约宣讲朱元璋的“六谕”,让百姓毋作非为。以《大明律》解释六谕,百姓若不遵守则要受到处罚 乡约宣讲康熙帝的“圣谕十六条”和雍正帝《圣谕广训》,常引《大清律例》

A.引经注律 B.儒学的世俗化趋势

C.法律成为教化的素材 D.教化与法律逐渐合流

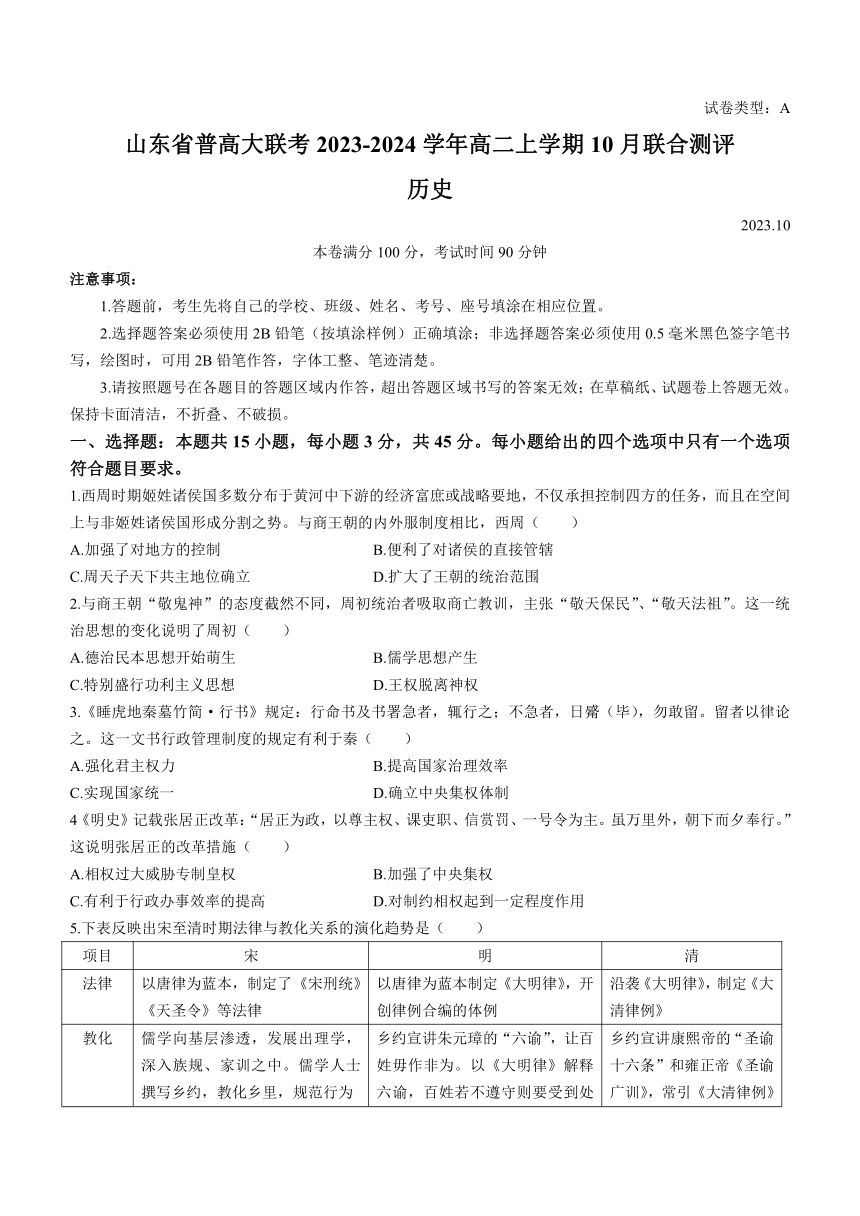

6.请判断下面三幅历史地图的先后顺序( )

A.③②① B.①③② C.①②③ D.③①②

7.下表为1875—1911年间晚清驻外公使知识结构——留学生身份数量变化表。据此可推知这种变化主要是基于( )

项目 留学生(数量)

1875-1894年 1

1894-1900年 2

1901-1911年 11

A.甲午中日战争的失败 B.清末新政的推动

C.日本明治维新的成功 D.先进中国人的救亡图存

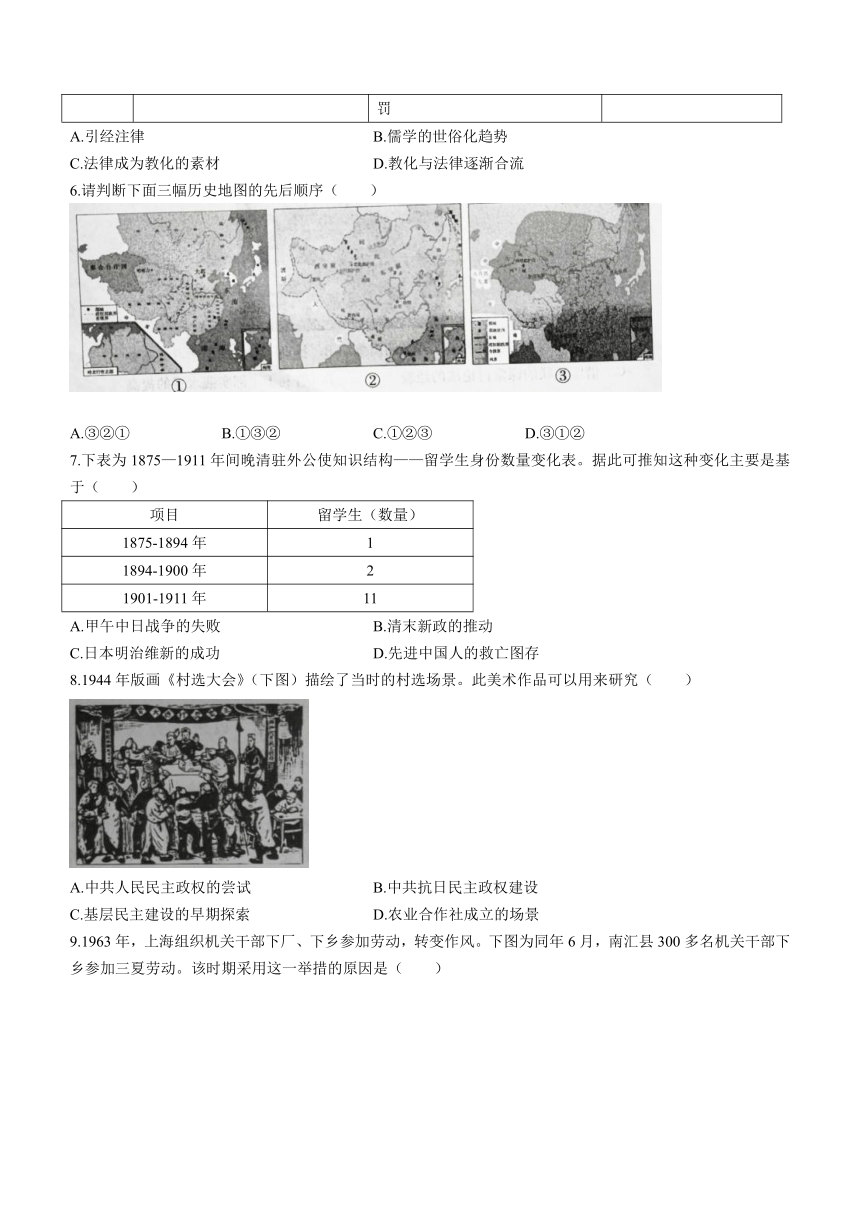

8.1944年版画《村选大会》(下图)描绘了当时的村选场景。此美术作品可以用来研究( )

A.中共人民民主政权的尝试 B.中共抗日民主政权建设

C.基层民主建设的早期探索 D.农业合作社成立的场景

9.1963年,上海组织机关干部下厂、下乡参加劳动,转变作风。下图为同年6月,南汇县300多名机关干部下乡参加三夏劳动。该时期采用这一举措的原因是( )

A.适应建设社会主义和发展经济的需要 B.推动干部的理论学习的需要

C.借鉴苏联的课堂讨论法的经验 D.有利于干部实践水平的提高

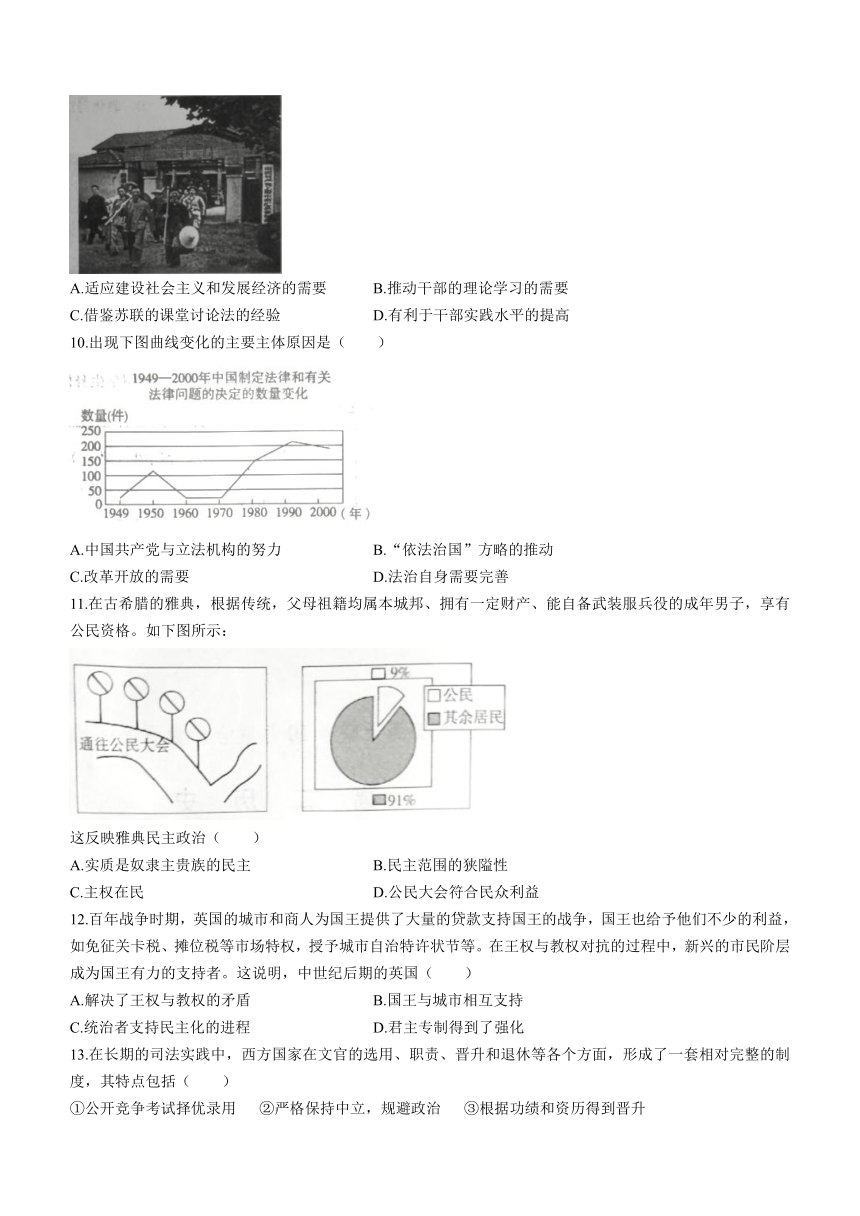

10.出现下图曲线变化的主要主体原因是( )

A.中国共产党与立法机构的努力 B.“依法治国”方略的推动

C.改革开放的需要 D.法治自身需要完善

11.在古希腊的雅典,根据传统,父母祖籍均属本城邦、拥有一定财产、能自备武装服兵役的成年男子,享有公民资格。如下图所示:

这反映雅典民主政治( )

A.实质是奴隶主贵族的民主 B.民主范围的狭隘性

C.主权在民 D.公民大会符合民众利益

12.百年战争时期,英国的城市和商人为国王提供了大量的贷款支持国王的战争,国王也给予他们不少的利益,如免征关卡税、摊位税等市场特权,授予城市自治特许状节等。在王权与教权对抗的过程中,新兴的市民阶层成为国王有力的支持者。这说明,中世纪后期的英国( )

A.解决了王权与教权的矛盾 B.国王与城市相互支持

C.统治者支持民主化的进程 D.君主专制得到了强化

13.在长期的司法实践中,西方国家在文官的选用、职责、晋升和退休等各个方面,形成了一套相对完整的制度,其特点包括( )

①公开竞争考试择优录用 ②严格保持中立,规避政治 ③根据功绩和资历得到晋升

④无过错可任职到退休 ⑤可以担任政务次官或秘书等职务

A.①②③④ B.①②③④⑤

C.①③④⑤ D.②③④⑤

14.基督教会为了进一步规范人们的日常行为,在11世纪提出了人从出生到死亡的所谓“七圣事”,包括洗礼、忏悔、婚姻、生产、终付、圣职和坚仰。这反映了基督教会( )

A.保存了古典文化 B.主导了基层治理

C.强化了服务意识 D.承担了教化功能

15.17世纪40年代的中英两国均经历了一场不同含义的“革命”。革命的结果迥然不同。这种迥然不同的结果影响了两国未来的发展趋势。这种未来发展趋势主要指的是( )

A.中西方文明的衰亡和兴起 B.中西方经济实力的对比和变化

C.中西方社会发展方向的变化 D.中西方军事力量的对比和变化

二、非选择题:本题共4小题,共55分。

16.(14分)阅读材料,回答问题。

材料 下表是2023年人教版《选择性必修1 国家制度与社会治理》部分目录。

第一单元 政治制度 第1课 中国古代政治制度的形成与发展 ………… ………… 第二单元 官员的选拔与管理 第5课 中国古代官员的选拔与管理 ………… ………… 第三单元 法律与教化 第8课 中国古代的法治与教化 ………… …………

上述教材目录中中国古代政治制度、官员选拔管理、法律教化和国家制度与社会治理有何内在关系,请以古代某个王朝为例进行阐述。(要求:内在联系的阐述要基于史实。)

17.(14分)阅读材料,回答问题。

漫画1 《国民之真相》(发表于20世纪初)漫画2 《愿人人以此自绳》(1916年)

根据材料并结合所学知识,利用民国初年民主共和制发展的相关史实对上述漫画进行解读。

18.(12分)一百年的风雨兼程,一百年的沧桑巨变,中国共产党领导人民群众走向中华民族的伟大复兴。阅读材料,回答问题。

材料一

1953年,国家开始实行“一五”计划,以苏联帮助中国的156个建设项目为中心,围绕能源、原材料、机器制造等工业部门开展建设。在东北建成鞍钢等重工业企业,在上海重点发展机器制造业和轻工业,西北和西南地区成为国防工业建设要地。通过公私合营,用和平的方式完成社会主义公有制的改造。在这一时期,中国许多尖端科技项目,如原子能的和平利用、喷气技术、生产过程自动化等开始起步。“一五”计划完成时,全国居民消费水平在五年内提高了1/3。1955年8月,工资制代替供给制。1956年,职工工资有了大幅度提高。劳动保险、公费医疗等费用大幅度提高。国家掌握了国民经济中起主导作用的工业经济,为中国建立社会正主义基本制度奠定了物质基础。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》等

材料二

中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。全国人民代表大会,地方各级人民代表大会和其他国家机关,一律实行民主集中制。

——《中华人民共和国宪法》(1954年)

请结合上述材料,用唯物史观的原理解读中华人民共和国成立初期民主改革和经济改革两者之间的关系。

19.(15分)

阅读材料,回答问题。

材料一

时间、战争 国际法历程

1618—1648年,德意志新教同盟VS天主教同盟 1625年《战争与和平法》 1648年《威斯特伐利亚和约》

1793—1815年,法国VS反法同盟 1815年维也纳体系

1914—1918年,三国同盟VS三国协约 1919年《凡尔赛条约》签订、 1920年国际联盟成立

1923年,鲁尔危机 1928年《非战公约》

1939—1945年,世界反法西斯同盟VS法西斯同盟 1945年《联合国宪章》

材料二

传统国际法将战争看作是推行国家政策、解决国际争端的合法手段。进入20世纪,这种传统观念逐步被否定。1919年《国际联盟盟约》提出各缔约国要“承担不从事战争之义务”……巴黎《非战公约》否定了“战争权”的合法性,明确表达了世界各国力求避免战争的共同追求。第二次世界大战后,《联合国宪章》将“维护国际和平与安全”作为联合国的首要宗旨…...但国际法依然不断地受着挑战与考验。

——摘编自杨和平《20世纪:战争、和平与国际法》等

结合材料一国际法的发展历程,以历史短文的形式证明材料二中作者的观点。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

山东省普高大联考2023-2024学年高二上学期10月联合测评

历史参考答案及评分标准

一、选择题

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A A B C D A B C A A B B A D C

二、材料题

16.国家的主要职能是推行国家制度,进行社会治理。

国家制度和社会治理推行的前提是官员的选拔和管理,官员的道德水平和能力不同,影响国家制度和社会治理的效果。宋代完善科举考试的程序,糊名法、眷录法、锁院、殿试等成为定制,不仅加强了中央集权,而且繁荣了文化。

法律和教化是官员推行国家制度且进行社会治理的重要工具。宋代以来,法律与教化合流,儒家士人投身基层教化,以乡约教化乡里,进一步推动了儒学的世俗化趋势。

17.1911年辛亥革命结束了中国两千多年的君主专制制度。漫画1中“过去之国民蜷伏在君主专制下”的局面结束。1912年1月1日,中华民国临时政府在南京成立,孙中山就任第一总统,标志着民主共和制在近代中国确立,1912年3月11日,中华民国临时政府颁布《中华民国临时约法》。该约法主张主权在民,否定封建君主专制,国民的思想意识发生改变,漫画1中国民“权利竞争”意识增强。该约法还主张权力制衡,漫画2中军阀、资产阶级等被绳索“约”束在一起,这不仅体现了民国初年民主共和的发展,也体现了民众维护民主政治的愿望。但是,由于以袁世凯为代表的封建军阀势力强大,资产阶级力量弱小,再加上缺乏广泛的群众基础,该约法在民国初年遭遇曲折。

18.1949年中华人民共和国成立后,为建立社会主义制度的经济基础,保障人民当家作主,1953—1957年间中国共产党领导中国人民进行经济改革和民主改革。

在经济改革中,发展生产力的“一五”计划和变革生产关系的三大改造同时进行。1957年底“一五”计划完成,我国初步建立了独立的工业体系,人民的生活水平、消费水平显著提高。1953年,中国开始进行三大改造,至1956年底,我国基本完成对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造,标志着社会主义经济制度在我国建立起来。

在经济改革的过程中,1954年《中华人民共和国宪法》出台。它是新中国第一部社会主义类型的宪法,以国家根本大法的形式保证了人民的当家作主地位,确立了新中国的根本政治制度——以民主集中制原则为代表的人民大会制度。民主改革提高了人民的政治地位,调动了人民建设的积极性,保障了“一五”计划和三大改造的顺利进行。

总之,中华人民共和国成立初期,经济改革奠定了民主改革的基础,而民主改革又保障了经济改革的顺利进行。

19.近代以来,西方国家主权意识增强,国家利益和宗教纷争加剧,为减少武力冲突(战争),国际法诞生。从1625年至20世纪以来,国际法始终以避免战争和维护和平为中心;始终渐进性发展,且不断扩大其应用范围(从诞生地欧洲外扩至美洲、亚洲等世界其他地区)。20世纪以来的两次世界大战,大大推动了国际法的发展。从国联的“全体一致”到《联合国宪章》的“大国一致”,国际法不仅具有世界性,而且具有很强的可操作性,这大大保障了战后的世界的和平。但由于国家利益冲突,历史遗留问题迟而未决,再加上霸权主义、单边主义的存在,国际法依然面临挑战。

山东省普高大联考2023-2024学年高二上学期10月联合测评

历史

2023.10

本卷满分100分,考试时间90分钟

注意事项:

1.答题前,考生先将自己的学校、班级、姓名、考号、座号填涂在相应位置。

2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,绘图时,可用2B铅笔作答,字体工整、笔迹清楚。

3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题给出的四个选项中只有一个选项符合题目要求。

1.西周时期姬姓诸侯国多数分布于黄河中下游的经济富庶或战略要地,不仅承担控制四方的任务,而且在空间上与非姬姓诸侯国形成分割之势。与商王朝的内外服制度相比,西周( )

A.加强了对地方的控制 B.便利了对诸侯的直接管辖

C.周天子天下共主地位确立 D.扩大了王朝的统治范围

2.与商王朝“敬鬼神”的态度截然不同,周初统治者吸取商亡教训,主张“敬天保民”、“敬天法祖”。这一统治思想的变化说明了周初( )

A.德治民本思想开始萌生 B.儒学思想产生

C.特别盛行功利主义思想 D.王权脱离神权

3.《睡虎地秦墓竹简·行书》规定:行命书及书署急者,辄行之;不急者,日觱(毕),勿敢留。留者以律论之。这一文书行政管理制度的规定有利于秦( )

A.强化君主权力 B.提高国家治理效率

C.实现国家统一 D.确立中央集权体制

4《明史》记载张居正改革:“居正为政,以尊主权、课吏职、信赏罚、一号令为主。虽万里外,朝下而夕奉行。”这说明张居正的改革措施( )

A.相权过大威胁专制皇权 B.加强了中央集权

C.有利于行政办事效率的提高 D.对制约相权起到一定程度作用

5.下表反映出宋至清时期法律与教化关系的演化趋势是( )

项目 宋 明 清

法律 以唐律为蓝本,制定了《宋刑统》《天圣令》等法律 以唐律为蓝本制定《大明律》,开创律例合编的体例 沿袭《大明律》,制定《大清律例》

教化 儒学向基层渗透,发展出理学,深入族规、家训之中。儒学人士撰写乡约,教化乡里,规范行为 乡约宣讲朱元璋的“六谕”,让百姓毋作非为。以《大明律》解释六谕,百姓若不遵守则要受到处罚 乡约宣讲康熙帝的“圣谕十六条”和雍正帝《圣谕广训》,常引《大清律例》

A.引经注律 B.儒学的世俗化趋势

C.法律成为教化的素材 D.教化与法律逐渐合流

6.请判断下面三幅历史地图的先后顺序( )

A.③②① B.①③② C.①②③ D.③①②

7.下表为1875—1911年间晚清驻外公使知识结构——留学生身份数量变化表。据此可推知这种变化主要是基于( )

项目 留学生(数量)

1875-1894年 1

1894-1900年 2

1901-1911年 11

A.甲午中日战争的失败 B.清末新政的推动

C.日本明治维新的成功 D.先进中国人的救亡图存

8.1944年版画《村选大会》(下图)描绘了当时的村选场景。此美术作品可以用来研究( )

A.中共人民民主政权的尝试 B.中共抗日民主政权建设

C.基层民主建设的早期探索 D.农业合作社成立的场景

9.1963年,上海组织机关干部下厂、下乡参加劳动,转变作风。下图为同年6月,南汇县300多名机关干部下乡参加三夏劳动。该时期采用这一举措的原因是( )

A.适应建设社会主义和发展经济的需要 B.推动干部的理论学习的需要

C.借鉴苏联的课堂讨论法的经验 D.有利于干部实践水平的提高

10.出现下图曲线变化的主要主体原因是( )

A.中国共产党与立法机构的努力 B.“依法治国”方略的推动

C.改革开放的需要 D.法治自身需要完善

11.在古希腊的雅典,根据传统,父母祖籍均属本城邦、拥有一定财产、能自备武装服兵役的成年男子,享有公民资格。如下图所示:

这反映雅典民主政治( )

A.实质是奴隶主贵族的民主 B.民主范围的狭隘性

C.主权在民 D.公民大会符合民众利益

12.百年战争时期,英国的城市和商人为国王提供了大量的贷款支持国王的战争,国王也给予他们不少的利益,如免征关卡税、摊位税等市场特权,授予城市自治特许状节等。在王权与教权对抗的过程中,新兴的市民阶层成为国王有力的支持者。这说明,中世纪后期的英国( )

A.解决了王权与教权的矛盾 B.国王与城市相互支持

C.统治者支持民主化的进程 D.君主专制得到了强化

13.在长期的司法实践中,西方国家在文官的选用、职责、晋升和退休等各个方面,形成了一套相对完整的制度,其特点包括( )

①公开竞争考试择优录用 ②严格保持中立,规避政治 ③根据功绩和资历得到晋升

④无过错可任职到退休 ⑤可以担任政务次官或秘书等职务

A.①②③④ B.①②③④⑤

C.①③④⑤ D.②③④⑤

14.基督教会为了进一步规范人们的日常行为,在11世纪提出了人从出生到死亡的所谓“七圣事”,包括洗礼、忏悔、婚姻、生产、终付、圣职和坚仰。这反映了基督教会( )

A.保存了古典文化 B.主导了基层治理

C.强化了服务意识 D.承担了教化功能

15.17世纪40年代的中英两国均经历了一场不同含义的“革命”。革命的结果迥然不同。这种迥然不同的结果影响了两国未来的发展趋势。这种未来发展趋势主要指的是( )

A.中西方文明的衰亡和兴起 B.中西方经济实力的对比和变化

C.中西方社会发展方向的变化 D.中西方军事力量的对比和变化

二、非选择题:本题共4小题,共55分。

16.(14分)阅读材料,回答问题。

材料 下表是2023年人教版《选择性必修1 国家制度与社会治理》部分目录。

第一单元 政治制度 第1课 中国古代政治制度的形成与发展 ………… ………… 第二单元 官员的选拔与管理 第5课 中国古代官员的选拔与管理 ………… ………… 第三单元 法律与教化 第8课 中国古代的法治与教化 ………… …………

上述教材目录中中国古代政治制度、官员选拔管理、法律教化和国家制度与社会治理有何内在关系,请以古代某个王朝为例进行阐述。(要求:内在联系的阐述要基于史实。)

17.(14分)阅读材料,回答问题。

漫画1 《国民之真相》(发表于20世纪初)漫画2 《愿人人以此自绳》(1916年)

根据材料并结合所学知识,利用民国初年民主共和制发展的相关史实对上述漫画进行解读。

18.(12分)一百年的风雨兼程,一百年的沧桑巨变,中国共产党领导人民群众走向中华民族的伟大复兴。阅读材料,回答问题。

材料一

1953年,国家开始实行“一五”计划,以苏联帮助中国的156个建设项目为中心,围绕能源、原材料、机器制造等工业部门开展建设。在东北建成鞍钢等重工业企业,在上海重点发展机器制造业和轻工业,西北和西南地区成为国防工业建设要地。通过公私合营,用和平的方式完成社会主义公有制的改造。在这一时期,中国许多尖端科技项目,如原子能的和平利用、喷气技术、生产过程自动化等开始起步。“一五”计划完成时,全国居民消费水平在五年内提高了1/3。1955年8月,工资制代替供给制。1956年,职工工资有了大幅度提高。劳动保险、公费医疗等费用大幅度提高。国家掌握了国民经济中起主导作用的工业经济,为中国建立社会正主义基本制度奠定了物质基础。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》等

材料二

中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。全国人民代表大会,地方各级人民代表大会和其他国家机关,一律实行民主集中制。

——《中华人民共和国宪法》(1954年)

请结合上述材料,用唯物史观的原理解读中华人民共和国成立初期民主改革和经济改革两者之间的关系。

19.(15分)

阅读材料,回答问题。

材料一

时间、战争 国际法历程

1618—1648年,德意志新教同盟VS天主教同盟 1625年《战争与和平法》 1648年《威斯特伐利亚和约》

1793—1815年,法国VS反法同盟 1815年维也纳体系

1914—1918年,三国同盟VS三国协约 1919年《凡尔赛条约》签订、 1920年国际联盟成立

1923年,鲁尔危机 1928年《非战公约》

1939—1945年,世界反法西斯同盟VS法西斯同盟 1945年《联合国宪章》

材料二

传统国际法将战争看作是推行国家政策、解决国际争端的合法手段。进入20世纪,这种传统观念逐步被否定。1919年《国际联盟盟约》提出各缔约国要“承担不从事战争之义务”……巴黎《非战公约》否定了“战争权”的合法性,明确表达了世界各国力求避免战争的共同追求。第二次世界大战后,《联合国宪章》将“维护国际和平与安全”作为联合国的首要宗旨…...但国际法依然不断地受着挑战与考验。

——摘编自杨和平《20世纪:战争、和平与国际法》等

结合材料一国际法的发展历程,以历史短文的形式证明材料二中作者的观点。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

山东省普高大联考2023-2024学年高二上学期10月联合测评

历史参考答案及评分标准

一、选择题

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A A B C D A B C A A B B A D C

二、材料题

16.国家的主要职能是推行国家制度,进行社会治理。

国家制度和社会治理推行的前提是官员的选拔和管理,官员的道德水平和能力不同,影响国家制度和社会治理的效果。宋代完善科举考试的程序,糊名法、眷录法、锁院、殿试等成为定制,不仅加强了中央集权,而且繁荣了文化。

法律和教化是官员推行国家制度且进行社会治理的重要工具。宋代以来,法律与教化合流,儒家士人投身基层教化,以乡约教化乡里,进一步推动了儒学的世俗化趋势。

17.1911年辛亥革命结束了中国两千多年的君主专制制度。漫画1中“过去之国民蜷伏在君主专制下”的局面结束。1912年1月1日,中华民国临时政府在南京成立,孙中山就任第一总统,标志着民主共和制在近代中国确立,1912年3月11日,中华民国临时政府颁布《中华民国临时约法》。该约法主张主权在民,否定封建君主专制,国民的思想意识发生改变,漫画1中国民“权利竞争”意识增强。该约法还主张权力制衡,漫画2中军阀、资产阶级等被绳索“约”束在一起,这不仅体现了民国初年民主共和的发展,也体现了民众维护民主政治的愿望。但是,由于以袁世凯为代表的封建军阀势力强大,资产阶级力量弱小,再加上缺乏广泛的群众基础,该约法在民国初年遭遇曲折。

18.1949年中华人民共和国成立后,为建立社会主义制度的经济基础,保障人民当家作主,1953—1957年间中国共产党领导中国人民进行经济改革和民主改革。

在经济改革中,发展生产力的“一五”计划和变革生产关系的三大改造同时进行。1957年底“一五”计划完成,我国初步建立了独立的工业体系,人民的生活水平、消费水平显著提高。1953年,中国开始进行三大改造,至1956年底,我国基本完成对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造,标志着社会主义经济制度在我国建立起来。

在经济改革的过程中,1954年《中华人民共和国宪法》出台。它是新中国第一部社会主义类型的宪法,以国家根本大法的形式保证了人民的当家作主地位,确立了新中国的根本政治制度——以民主集中制原则为代表的人民大会制度。民主改革提高了人民的政治地位,调动了人民建设的积极性,保障了“一五”计划和三大改造的顺利进行。

总之,中华人民共和国成立初期,经济改革奠定了民主改革的基础,而民主改革又保障了经济改革的顺利进行。

19.近代以来,西方国家主权意识增强,国家利益和宗教纷争加剧,为减少武力冲突(战争),国际法诞生。从1625年至20世纪以来,国际法始终以避免战争和维护和平为中心;始终渐进性发展,且不断扩大其应用范围(从诞生地欧洲外扩至美洲、亚洲等世界其他地区)。20世纪以来的两次世界大战,大大推动了国际法的发展。从国联的“全体一致”到《联合国宪章》的“大国一致”,国际法不仅具有世界性,而且具有很强的可操作性,这大大保障了战后的世界的和平。但由于国家利益冲突,历史遗留问题迟而未决,再加上霸权主义、单边主义的存在,国际法依然面临挑战。

同课章节目录