第11课 西汉建立与“文景之治” 课件

文档属性

| 名称 | 第11课 西汉建立与“文景之治” 课件 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 16.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

新课导入

朱元璋评价汉高祖:“惟汉高祖皇帝除嬴平项,宽仁大度,威加海内,年开四百。有君天下之德而安万世之功者也。

毛泽东评价汉高祖:“刘邦是在封建时代被历史学家称为‘豁达大度,从谏如流’的英雄人物。” “能够打败项羽,是因为刘邦和贵族出身的项羽不同,比较熟悉社会生活,了解人民心理。” 汉高祖刘邦得天下一因决策对头,二因用人得当。

汉高祖刘邦(公元前256年—前195年),沛县丰邑中阳里人,汉朝开国皇帝,汉民族和汉文化的伟大开拓者之一、中国历史上杰出的政治家、卓越的战略家和指挥家。对汉族的发展、以及中国的统一有突出贡献。

通过了解休养生息政策、文景之治,知道西汉从

建立之初的社会残破发展到国力强盛的变化及原因。

部编版七年级上册 第三单元

学习目标

1.认识汉初实行休养生息政策的背景、目的、措施和作用。(史料实证)

2.理解“文景之治”产生的原因和影响。(历史解释)

3.探究秦亡汉兴的原因,认识施仁政得天下,施暴政者失天下,成由俭、败由奢的道理;启迪统治者要重视民生,以民为本,减轻人民的负担。(唯物史观、家国情怀)

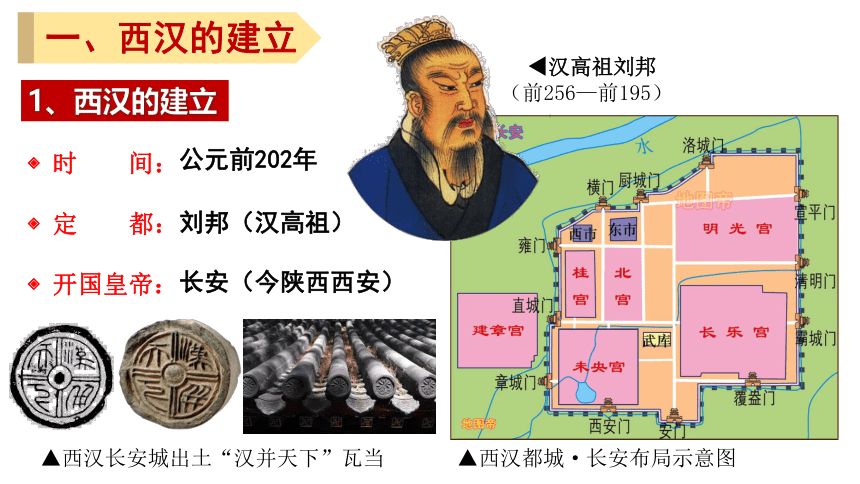

一、西汉的建立

1、西汉的建立

时 间:

开国皇帝:

定 都:

▲西汉都城·长安布局示意图

▲西汉长安城出土“汉并天下”瓦当

刘邦(汉高祖)

公元前202年

长安(今陕西西安)

汉高祖刘邦

(前256—前195)

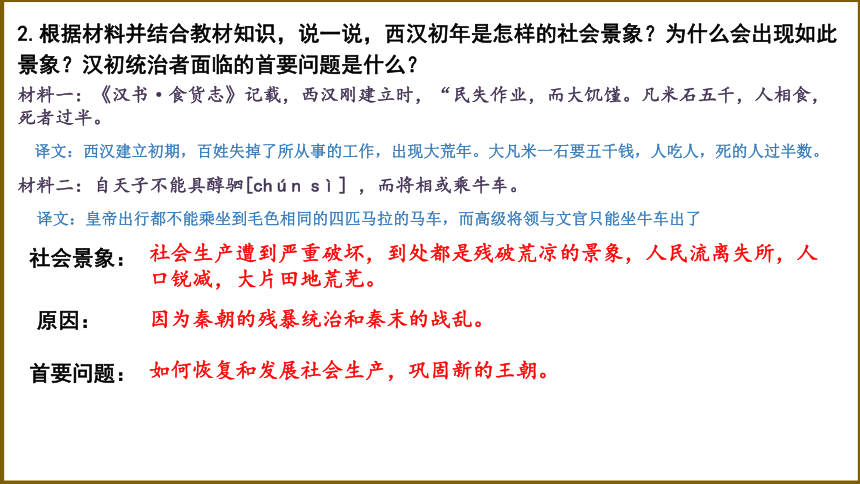

2.根据材料并结合教材知识,说一说,西汉初年是怎样的社会景象?为什么会出现如此景象?汉初统治者面临的首要问题是什么?

材料一:《汉书·食货志》记载,西汉刚建立时,“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。

材料二:自天子不能具醇驷[chún sì] ,而将相或乘牛车。

译文:西汉建立初期,百姓失掉了所从事的工作,出现大荒年。大凡米一石要五千钱,人吃人,死的人过半数。

译文:皇帝出行都不能乘坐到毛色相同的四匹马拉的马车,而高级将领与文官只能坐牛车出了

社会生产遭到严重破坏,到处都是残破荒凉的景象,人民流离失所,人口锐减,大片田地荒芜。

因为秦朝的残暴统治和秦末的战乱。

如何恢复和发展社会生产,巩固新的王朝。

首要问题:

社会景象:

原因:

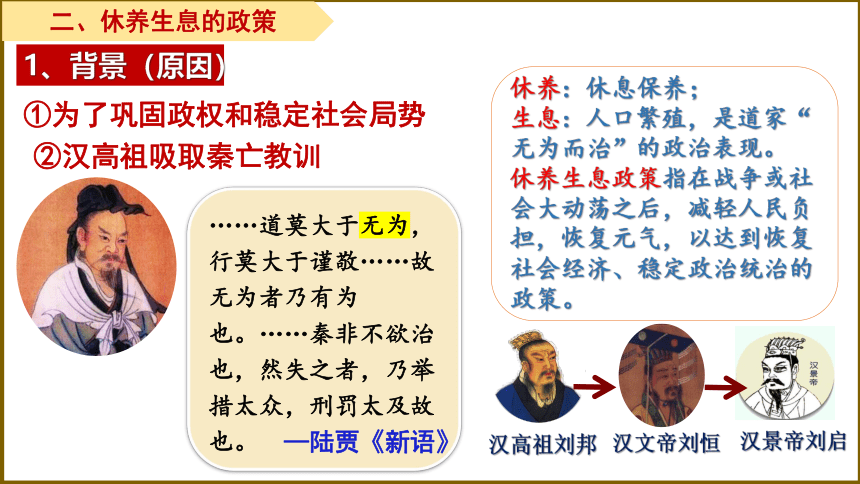

休养:休息保养;

生息:人口繁殖,是道家“无为而治”的政治表现。

休养生息政策指在战争或社会大动荡之后,减轻人民负担,恢复元气,以达到恢复社会经济、稳定政治统治的政策。

汉高祖刘邦

汉文帝刘恒

汉景帝刘启

1、背景(原因)

……道莫大于无为,行莫大于谨敬……故无为者乃有为也。……秦非不欲治也,然失之者,乃举措太众,刑罚太及故也。 —陆贾《新语》

①为了巩固政权和稳定社会局势

②汉高祖吸取秦亡教训

二、休养生息的政策

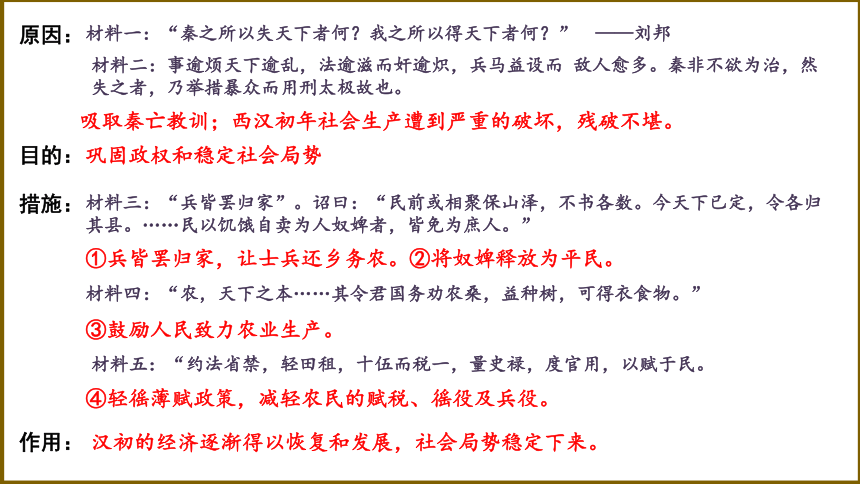

措施:

目的:

作用:

原因:

材料一:“秦之所以失天下者何?我之所以得天下者何?” ——刘邦

吸取秦亡教训;西汉初年社会生产遭到严重的破坏,残破不堪。

巩固政权和稳定社会局势

材料三:“兵皆罢归家”。诏曰:“民前或相聚保山泽,不书各数。今天下已定,令各归其县。……民以饥饿自卖为人奴婢者,皆免为庶人。”

①兵皆罢归家,让士兵还乡务农。②将奴婢释放为平民。

材料四:“农,天下之本……其令君国务劝农桑,益种树,可得衣食物。”

③鼓励人民致力农业生产。

材料五:“约法省禁,轻田租,十伍而税一,量史禄,度官用,以赋于民。

④轻徭薄赋政策,减轻农民的赋税、徭役及兵役。

汉初的经济逐渐得以恢复和发展,社会局势稳定下来。

材料二:事逾烦天下逾乱,法逾滋而奸逾炽,兵马益设而 敌人愈多。秦非不欲为治,然失之者,乃举措暴众而用刑太极故也。

项目 秦朝 汉初

统治政策 赋税沉重(三分之二) 徭役兵役繁重 刑法残酷等 轻徭薄赋(什五税一)

“兵皆罢归家”

鼓励耕织

结果

导致了秦末农民大起义,秦朝灭亡。

使汉初经济逐渐得以恢复和发展,社会局势稳定。

第56页

1.分析材料,结合教材知识归纳文景之治出现的原因。

材料一:夫农,天下之本也,朕亲率天下农耕以供粢盛(zi cheng)(古代盛在祭器内以供祭祀的谷物),皇后亲桑以奉祭服,其具礼仪。 ——《汉书·文帝纪第四》

材料二:农,天下之本也。黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣……其令郡国务劝农桑,益种树可得衣食物。 ——《汉书·景帝纪第五》

①注重农业生产,提倡以农为本。

材料三:文帝二年(前156年)、文帝十二年(前166年),文帝两次下诏“赐农民今年租税之半”,十三年六月,又“除田之租税”,公元前156年五月,景帝“令田半租”,即三十税一,并成为汉朝定制。 ——朱绍侯《中国古代史》

秦始皇征收2/3

汉高祖征收1/15

汉景帝收1/30

②进一步减轻赋税和徭役。

三、“文景之治”

材料四:年八十已上,赐米人月一石(dan),肉二十斤;九十已上,又赐帛人二匹,絮三斤。

——《汉书·文帝纪第四》

材料五:文帝:当劓(yì,割鼻子)者,笞(chī,用鞭、杖或竹板子抽打)三百;当斩左止(趾)者,笞五百……

景帝:改笞(chī,用鞭、杖或竹板子抽打)刑五百为二百 ,三百为一百……

——《汉书·刑法志》

③重视“以德化民”,废除一些严刑苛法。

材料六:孝文帝从代来,即位二十三年,宫室苑囿(you)、车骑服御无所增益。

——《汉书·文帝纪第四》

材料七:治霸陵皆瓦器,不得以金银铜锡为饰,不治坟,欲为省,毋烦民。

上常衣绨(ti)衣(材质粗糙的衣服),所幸慎夫人,令衣不得曳(ye)地,帷帐不得文绣,以示敦朴为天下先。

尝欲作露台,召匠计之,直百金。上曰:“百金,中民十家之产也,吾奉先帝宫室,常恐羞之,何以台为?”

——《史记·孝文本纪第十》

④提倡勤俭治国,以身作则,反对奢侈浮华。

3、影响

①历史地位:中国封建社会历史上第一个“治世”。

(公元前202年~前141年,61年)

②为后来汉武帝时期的强盛奠定了坚实的基础;

面带笑意

东方

“蒙娜丽莎”

试比较两种俑的

表情有什么异同?

这说明什么?

三、“文景之治”

3.比对秦朝与西汉统治措施,从“秦亡汉兴”中我们得到什么启示教训?这对现在的国家治理有何现实意义?

朝代 赋税 徭役 刑罚 结果

秦朝 赋税沉重,农民要将三分之二的收获物上缴国家 徭役繁重,每年服役的成年男子不下300万人 严刑峻法,死刑有十多种,还有族诛、连坐等 二世而亡

西汉 减轻赋税,文帝景帝把田赋降到三十税一 让士兵还乡务农,减轻徭役和兵役 废除了一些严刑峻法 文景之治

实施暴政,不恤民情,则国家衰亡;

实施仁政,关注民生,则国家强盛。

启示教训:

现实意义:

①失民心者失天下,得民心者得天下,要关注民生。

②成由俭败由奢,提倡勤俭,反对奢侈浮华。

③政府制定政策要符合国情,并具有延续性。

课堂小结

西汉的建立

建立:公元前202年,刘邦,长安

汉初状况:残破荒凉,田地荒芜,人民流离失所

首要问题:恢复和发展社会生产,巩固新的王朝

休养生息

背景:汉初经济凋敝,社会动荡不安;秦亡教训

措施:士兵还乡务农,释放奴婢为平民,轻徭薄赋

作用:汉初经济得到恢复和发展

出现原因:休养生息,以农为本,减轻赋税,以德化民,

减轻刑罚,勤俭治国

“文景之治”

统治者:汉文帝和汉景帝

表现:政治清明,经济发展,人民生活安定

西汉建立和“文景之治”

汉高祖 汉文帝 汉景帝 休养生息

1.(2023年湖南株洲中考)东汉班固在《汉书》中写道:“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美矣!”与材料中内容相符的是( )A.文景之治 B.光武中兴 C.开皇之治 D.贞观之治

2.(2023年吉林长春中考)“汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业,而大饥馑。”针对这种情况,西汉统治者实行的政策是( )A. 休养生息 B. 重文轻武 C. 文化专制 D. 闭关锁国

3.(2023年山西中考)汉文帝时,大臣贾谊上书建议“驱民而归之农,皆著于本”。大臣晁错提出“务民于农桑,薄赋敛”。这反映了他们主张( )A.以农为本 B.戒奢从简 C.兴修水利 D.重农抑商

随堂训练

A

A

A

4.(2023山东宁阳期中)“汉祖起丰沛,乘运以跃鳞,手奋三尺剑,西灭无道秦。”这首诗描述了刘邦 ( )

A.领导农民起义,赢得民心 B.打败项羽,赢得胜利

C.推翻秦朝暴政,建立西汉 D.乘胜追击,定都长安

C

5.(2023山东莱阳期末)《汉书·食货志》记载西汉刚建立时,“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半”。这反映出西汉初年首先要解决的问题是 ( )A.积极整顿吏治 B.统一全国货币 C.恢复发展生产 D.大力培养人才

C

6.(2023山东莱州期末)《平“语”近人——习近平总书记用典》第三集《国无德不兴》使我们认识到了以德治国的重要性,领悟到了习近平总书记以德治国的大智慧。秦汉时期重视“以德化民”的是 ( )A.秦始皇、秦二世 B.汉武帝、汉献帝 C.汉高祖、汉惠帝 D.汉文帝、汉景帝

D

7.(2023山东宁阳期中)汉高祖刘邦“约法省禁,轻田租,十五而税一”;文帝时多次下诏减“田租之半”或“租税之半”;景帝时甚至将田租定为“三十税一”。这些举措 ( )A.体现抑制诸侯王的意图 B.贯彻了儒家仁政思想 C.促进了封建统治的稳固 D.促成了“光武中兴”

C

8.(2022山东济南中考)《汉书》中记载:“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚,周云成康,汉言文景,美矣!”这反映的治世局面是 ( )A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.开元盛世

A

9.(2023廊坊期末)人口数量是一个国家最基本、最重要的国情。如图是秦末至西汉文帝时期的人口数量变化表。a阶段人口数量下滑和b阶段人口数量迅速提升,给我们的最大启示是( )

A.大乱之后,必有大治 B.兴衰纷乱,循环往复

C.科技进步,人丁兴旺 D.重视民生,以民为本

D

新课导入

朱元璋评价汉高祖:“惟汉高祖皇帝除嬴平项,宽仁大度,威加海内,年开四百。有君天下之德而安万世之功者也。

毛泽东评价汉高祖:“刘邦是在封建时代被历史学家称为‘豁达大度,从谏如流’的英雄人物。” “能够打败项羽,是因为刘邦和贵族出身的项羽不同,比较熟悉社会生活,了解人民心理。” 汉高祖刘邦得天下一因决策对头,二因用人得当。

汉高祖刘邦(公元前256年—前195年),沛县丰邑中阳里人,汉朝开国皇帝,汉民族和汉文化的伟大开拓者之一、中国历史上杰出的政治家、卓越的战略家和指挥家。对汉族的发展、以及中国的统一有突出贡献。

通过了解休养生息政策、文景之治,知道西汉从

建立之初的社会残破发展到国力强盛的变化及原因。

部编版七年级上册 第三单元

学习目标

1.认识汉初实行休养生息政策的背景、目的、措施和作用。(史料实证)

2.理解“文景之治”产生的原因和影响。(历史解释)

3.探究秦亡汉兴的原因,认识施仁政得天下,施暴政者失天下,成由俭、败由奢的道理;启迪统治者要重视民生,以民为本,减轻人民的负担。(唯物史观、家国情怀)

一、西汉的建立

1、西汉的建立

时 间:

开国皇帝:

定 都:

▲西汉都城·长安布局示意图

▲西汉长安城出土“汉并天下”瓦当

刘邦(汉高祖)

公元前202年

长安(今陕西西安)

汉高祖刘邦

(前256—前195)

2.根据材料并结合教材知识,说一说,西汉初年是怎样的社会景象?为什么会出现如此景象?汉初统治者面临的首要问题是什么?

材料一:《汉书·食货志》记载,西汉刚建立时,“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。

材料二:自天子不能具醇驷[chún sì] ,而将相或乘牛车。

译文:西汉建立初期,百姓失掉了所从事的工作,出现大荒年。大凡米一石要五千钱,人吃人,死的人过半数。

译文:皇帝出行都不能乘坐到毛色相同的四匹马拉的马车,而高级将领与文官只能坐牛车出了

社会生产遭到严重破坏,到处都是残破荒凉的景象,人民流离失所,人口锐减,大片田地荒芜。

因为秦朝的残暴统治和秦末的战乱。

如何恢复和发展社会生产,巩固新的王朝。

首要问题:

社会景象:

原因:

休养:休息保养;

生息:人口繁殖,是道家“无为而治”的政治表现。

休养生息政策指在战争或社会大动荡之后,减轻人民负担,恢复元气,以达到恢复社会经济、稳定政治统治的政策。

汉高祖刘邦

汉文帝刘恒

汉景帝刘启

1、背景(原因)

……道莫大于无为,行莫大于谨敬……故无为者乃有为也。……秦非不欲治也,然失之者,乃举措太众,刑罚太及故也。 —陆贾《新语》

①为了巩固政权和稳定社会局势

②汉高祖吸取秦亡教训

二、休养生息的政策

措施:

目的:

作用:

原因:

材料一:“秦之所以失天下者何?我之所以得天下者何?” ——刘邦

吸取秦亡教训;西汉初年社会生产遭到严重的破坏,残破不堪。

巩固政权和稳定社会局势

材料三:“兵皆罢归家”。诏曰:“民前或相聚保山泽,不书各数。今天下已定,令各归其县。……民以饥饿自卖为人奴婢者,皆免为庶人。”

①兵皆罢归家,让士兵还乡务农。②将奴婢释放为平民。

材料四:“农,天下之本……其令君国务劝农桑,益种树,可得衣食物。”

③鼓励人民致力农业生产。

材料五:“约法省禁,轻田租,十伍而税一,量史禄,度官用,以赋于民。

④轻徭薄赋政策,减轻农民的赋税、徭役及兵役。

汉初的经济逐渐得以恢复和发展,社会局势稳定下来。

材料二:事逾烦天下逾乱,法逾滋而奸逾炽,兵马益设而 敌人愈多。秦非不欲为治,然失之者,乃举措暴众而用刑太极故也。

项目 秦朝 汉初

统治政策 赋税沉重(三分之二) 徭役兵役繁重 刑法残酷等 轻徭薄赋(什五税一)

“兵皆罢归家”

鼓励耕织

结果

导致了秦末农民大起义,秦朝灭亡。

使汉初经济逐渐得以恢复和发展,社会局势稳定。

第56页

1.分析材料,结合教材知识归纳文景之治出现的原因。

材料一:夫农,天下之本也,朕亲率天下农耕以供粢盛(zi cheng)(古代盛在祭器内以供祭祀的谷物),皇后亲桑以奉祭服,其具礼仪。 ——《汉书·文帝纪第四》

材料二:农,天下之本也。黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣……其令郡国务劝农桑,益种树可得衣食物。 ——《汉书·景帝纪第五》

①注重农业生产,提倡以农为本。

材料三:文帝二年(前156年)、文帝十二年(前166年),文帝两次下诏“赐农民今年租税之半”,十三年六月,又“除田之租税”,公元前156年五月,景帝“令田半租”,即三十税一,并成为汉朝定制。 ——朱绍侯《中国古代史》

秦始皇征收2/3

汉高祖征收1/15

汉景帝收1/30

②进一步减轻赋税和徭役。

三、“文景之治”

材料四:年八十已上,赐米人月一石(dan),肉二十斤;九十已上,又赐帛人二匹,絮三斤。

——《汉书·文帝纪第四》

材料五:文帝:当劓(yì,割鼻子)者,笞(chī,用鞭、杖或竹板子抽打)三百;当斩左止(趾)者,笞五百……

景帝:改笞(chī,用鞭、杖或竹板子抽打)刑五百为二百 ,三百为一百……

——《汉书·刑法志》

③重视“以德化民”,废除一些严刑苛法。

材料六:孝文帝从代来,即位二十三年,宫室苑囿(you)、车骑服御无所增益。

——《汉书·文帝纪第四》

材料七:治霸陵皆瓦器,不得以金银铜锡为饰,不治坟,欲为省,毋烦民。

上常衣绨(ti)衣(材质粗糙的衣服),所幸慎夫人,令衣不得曳(ye)地,帷帐不得文绣,以示敦朴为天下先。

尝欲作露台,召匠计之,直百金。上曰:“百金,中民十家之产也,吾奉先帝宫室,常恐羞之,何以台为?”

——《史记·孝文本纪第十》

④提倡勤俭治国,以身作则,反对奢侈浮华。

3、影响

①历史地位:中国封建社会历史上第一个“治世”。

(公元前202年~前141年,61年)

②为后来汉武帝时期的强盛奠定了坚实的基础;

面带笑意

东方

“蒙娜丽莎”

试比较两种俑的

表情有什么异同?

这说明什么?

三、“文景之治”

3.比对秦朝与西汉统治措施,从“秦亡汉兴”中我们得到什么启示教训?这对现在的国家治理有何现实意义?

朝代 赋税 徭役 刑罚 结果

秦朝 赋税沉重,农民要将三分之二的收获物上缴国家 徭役繁重,每年服役的成年男子不下300万人 严刑峻法,死刑有十多种,还有族诛、连坐等 二世而亡

西汉 减轻赋税,文帝景帝把田赋降到三十税一 让士兵还乡务农,减轻徭役和兵役 废除了一些严刑峻法 文景之治

实施暴政,不恤民情,则国家衰亡;

实施仁政,关注民生,则国家强盛。

启示教训:

现实意义:

①失民心者失天下,得民心者得天下,要关注民生。

②成由俭败由奢,提倡勤俭,反对奢侈浮华。

③政府制定政策要符合国情,并具有延续性。

课堂小结

西汉的建立

建立:公元前202年,刘邦,长安

汉初状况:残破荒凉,田地荒芜,人民流离失所

首要问题:恢复和发展社会生产,巩固新的王朝

休养生息

背景:汉初经济凋敝,社会动荡不安;秦亡教训

措施:士兵还乡务农,释放奴婢为平民,轻徭薄赋

作用:汉初经济得到恢复和发展

出现原因:休养生息,以农为本,减轻赋税,以德化民,

减轻刑罚,勤俭治国

“文景之治”

统治者:汉文帝和汉景帝

表现:政治清明,经济发展,人民生活安定

西汉建立和“文景之治”

汉高祖 汉文帝 汉景帝 休养生息

1.(2023年湖南株洲中考)东汉班固在《汉书》中写道:“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美矣!”与材料中内容相符的是( )A.文景之治 B.光武中兴 C.开皇之治 D.贞观之治

2.(2023年吉林长春中考)“汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业,而大饥馑。”针对这种情况,西汉统治者实行的政策是( )A. 休养生息 B. 重文轻武 C. 文化专制 D. 闭关锁国

3.(2023年山西中考)汉文帝时,大臣贾谊上书建议“驱民而归之农,皆著于本”。大臣晁错提出“务民于农桑,薄赋敛”。这反映了他们主张( )A.以农为本 B.戒奢从简 C.兴修水利 D.重农抑商

随堂训练

A

A

A

4.(2023山东宁阳期中)“汉祖起丰沛,乘运以跃鳞,手奋三尺剑,西灭无道秦。”这首诗描述了刘邦 ( )

A.领导农民起义,赢得民心 B.打败项羽,赢得胜利

C.推翻秦朝暴政,建立西汉 D.乘胜追击,定都长安

C

5.(2023山东莱阳期末)《汉书·食货志》记载西汉刚建立时,“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半”。这反映出西汉初年首先要解决的问题是 ( )A.积极整顿吏治 B.统一全国货币 C.恢复发展生产 D.大力培养人才

C

6.(2023山东莱州期末)《平“语”近人——习近平总书记用典》第三集《国无德不兴》使我们认识到了以德治国的重要性,领悟到了习近平总书记以德治国的大智慧。秦汉时期重视“以德化民”的是 ( )A.秦始皇、秦二世 B.汉武帝、汉献帝 C.汉高祖、汉惠帝 D.汉文帝、汉景帝

D

7.(2023山东宁阳期中)汉高祖刘邦“约法省禁,轻田租,十五而税一”;文帝时多次下诏减“田租之半”或“租税之半”;景帝时甚至将田租定为“三十税一”。这些举措 ( )A.体现抑制诸侯王的意图 B.贯彻了儒家仁政思想 C.促进了封建统治的稳固 D.促成了“光武中兴”

C

8.(2022山东济南中考)《汉书》中记载:“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚,周云成康,汉言文景,美矣!”这反映的治世局面是 ( )A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.开元盛世

A

9.(2023廊坊期末)人口数量是一个国家最基本、最重要的国情。如图是秦末至西汉文帝时期的人口数量变化表。a阶段人口数量下滑和b阶段人口数量迅速提升,给我们的最大启示是( )

A.大乱之后,必有大治 B.兴衰纷乱,循环往复

C.科技进步,人丁兴旺 D.重视民生,以民为本

D

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史