福建省莆田市锦江中学2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 福建省莆田市锦江中学2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 378.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

莆田锦江中学2023-2024学年(上)第一次月考试卷

高二历史

一、单选题(每题2分,共60分)

1.中国是远古人类的重要起源地,距今约5000年且位于辽河上游的文化遗存是( )

A.仰韶文化 B.红山文化 C.良渚文化 D.龙山文化

2.关于夏朝,先秦文献多次言及“夏”“有夏”;20世纪50年代以来,学者们开展了一系列考古实践,以探索“夏墟”的存在。这反映了( )

A.先秦文献的可靠性 B.出土古文字材料的关键性

C.考古发掘的重要性 D.文献与实物互补的必要性

3. 中国最早的比较成熟的文字是( )

A. 隶书 B. 小篆 C. 甲骨文 D. 草书

4. 周礼规定,贵族列鼎数量为王九鼎、诸侯七鼎、卿大夫五鼎、士三鼎。1976年,江西省新干县西周墓中出土了5件铜鼎,大小依次递减。这可用来说明西周时期( )

A. 血缘政治的完善 B. 铸铜技术的进步 C. 分封制度的成熟 D. 中原文化的扩展

5. 据《华阳国志·蜀志》记载,某水利工程建成后,当地出现了“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之‘天府’也的景象。据此判断,这项水利工程是( )

A. 都江堰 B. 郑国渠 C. 灵渠 D. 芍陂

6.孟子说:“五亩之宅,树之以桑,五十(岁)者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十(岁)者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣。”这一观点所依托的时代背景是( )

休养生息政策的实施 B.井田制度的繁荣

C.农业生产技术的发展 D.商业活动的衰退

7.《论语》记载,孔子的雅言仅用于《诗》《书》和《执礼》,孔子提出“兴于诗,立于礼,成于乐”的主张。他“以诗书礼乐教,弟子盖三千焉,身通六艺者七十有二人”。由此可知,孔子的思想及实践( )

A.适应了社会现实的需要 B.体现文化自信与文化自觉

C.注重借鉴外来思想成果 D.兼具学术和政治双重功能

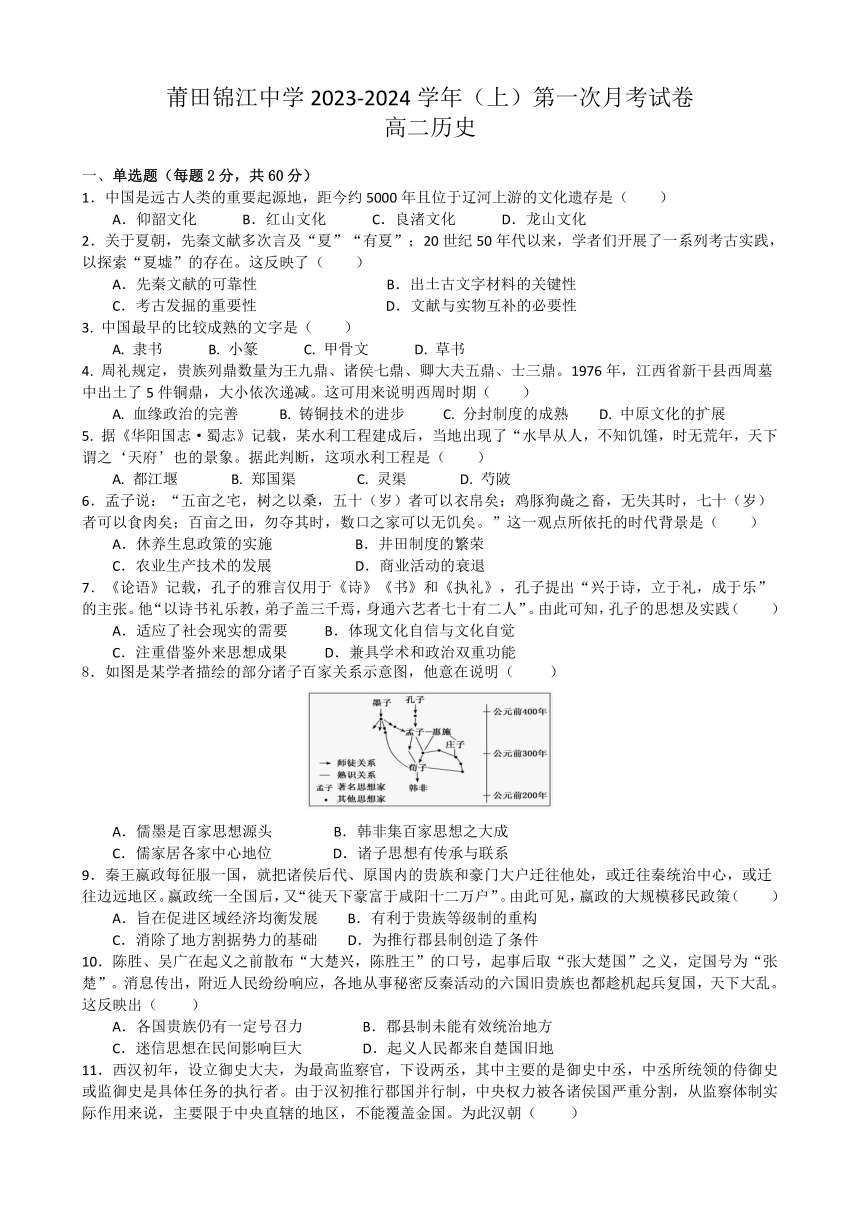

8.如图是某学者描绘的部分诸子百家关系示意图,他意在说明( )

A.儒墨是百家思想源头 B.韩非集百家思想之大成

C.儒家居各家中心地位 D.诸子思想有传承与联系

9.秦王嬴政每征服一国,就把诸侯后代、原国内的贵族和豪门大户迁往他处,或迁往秦统治中心,或迁往边远地区。嬴政统一全国后,又“徙天下豪富于咸阳十二万户”。由此可见,嬴政的大规模移民政策( )

A.旨在促进区域经济均衡发展 B.有利于贵族等级制的重构

C.消除了地方割据势力的基础 D.为推行郡县制创造了条件

10.陈胜、吴广在起义之前散布“大楚兴,陈胜王”的口号,起事后取“张大楚国”之义,定国号为“张楚”。消息传出,附近人民纷纷响应,各地从事秘密反秦活动的六国旧贵族也都趁机起兵复国,天下大乱。这反映出( )

A.各国贵族仍有一定号召力 B.郡县制未能有效统治地方

C.迷信思想在民间影响巨大 D.起义人民都来自楚国旧地

11.西汉初年,设立御史大夫,为最高监察官,下设两丞,其中主要的是御史中丞,中丞所统领的侍御史或监御史是具体任务的执行者。由于汉初推行郡国并行制,中央权力被各诸侯国严重分割,从监察体制实际作用来说,主要限于中央直辖的地区,不能覆盖金国。为此汉朝( )

A.任用酷吏 B.行推恩令 C.分设刺史 D.设御史台

12.古语云:“天垂象,圣人则之。”汉代,天人感应、阴阳灾异思潮广泛流行,天文学的观测和研究也取得了重大进展。据此可知,汉代天文学发展的主要原因是( )

A.集权政治的需要 B.农耕经济的发展 C.气象物候的变化 D.学术争鸣的活跃

13.钱穆先生在对某一政令的实施条件进行阐释时曾说:“诸侯之嫡长继为诸侯,而其支庶亦各有觊觎侯位之心。有父母者同爱其子,不愿专传重于嫡子,而亲视其支庶为庶人。”颁发这一政令的皇帝是( )

A.秦始皇 B.汉景帝 C.汉武帝 D.唐太宗

14.《史记》在“纪传”之外,尚有“八书”——礼、乐、律、历、天官、封禅、河渠、平准。“八书”概述了自黄帝至汉武时期各种社会制度的发展,自天文、地理、法律、经济,无所不述。这能够说明司马迁( )

A.重视实地查访 B.治史视野开阔 C.推崇儒家思想 D.主张政治统一

15.雅尔塔体系形成的过程中,美苏在对德问题上所存在的矛盾根源于双方( )

A.国家利益的冲突 B.国家性质的不同

C.经济政策的不同 D.对法西斯的认识不同

16.20世纪60年代,把美苏冷战推向高潮的事件是( )

古巴导弹危机 B.联邦德国的成立 C.柏林墙的修建 D.第二次柏林危机

17.某发展中国家为了使本国广大农民喝上放心水,将全面开展农村供水与环境卫生改造工程项目,但遇到资金困难。该国若需申请长期贷款,可以求助的国际组织是( )

A.国际货币基金组织 B.世界银行 C.关税与贸易总协定 D.世贸组织

18.1991年12月21日,苏联的11个加盟共和国领导人在哈萨克斯坦的阿拉木图会晤,通过了《阿拉木图宣言》等文件,宣告成立独立国家联合体。《阿拉木图宣言》的签署标志着( )

A.独联体瓦解 B.东欧的剧变 C.苏共的分裂 D.苏联的解体

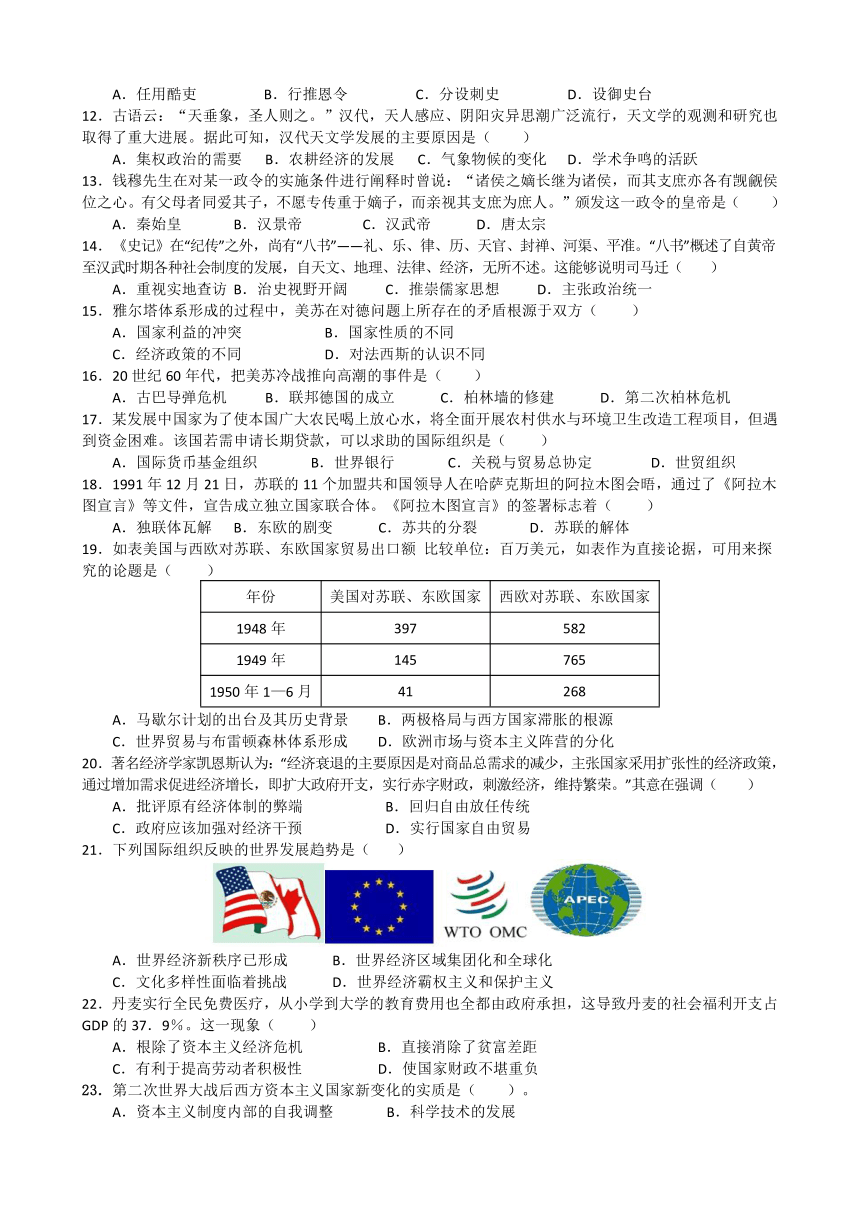

19.如表美国与西欧对苏联、东欧国家贸易出口额 比较单位:百万美元,如表作为直接论据,可用来探究的论题是( )

年份 美国对苏联、东欧国家 西欧对苏联、东欧国家

1948年 397 582

1949年 145 765

1950年1—6月 41 268

马歇尔计划的出台及其历史背景 B.两极格局与西方国家滞胀的根源

C.世界贸易与布雷顿森林体系形成 D.欧洲市场与资本主义阵营的分化

20.著名经济学家凯恩斯认为:“经济衰退的主要原因是对商品总需求的减少,主张国家采用扩张性的经济政策,通过增加需求促进经济增长,即扩大政府开支,实行赤字财政,刺激经济,维持繁荣。”其意在强调( )

A.批评原有经济体制的弊端 B.回归自由放任传统

C.政府应该加强对经济干预 D.实行国家自由贸易

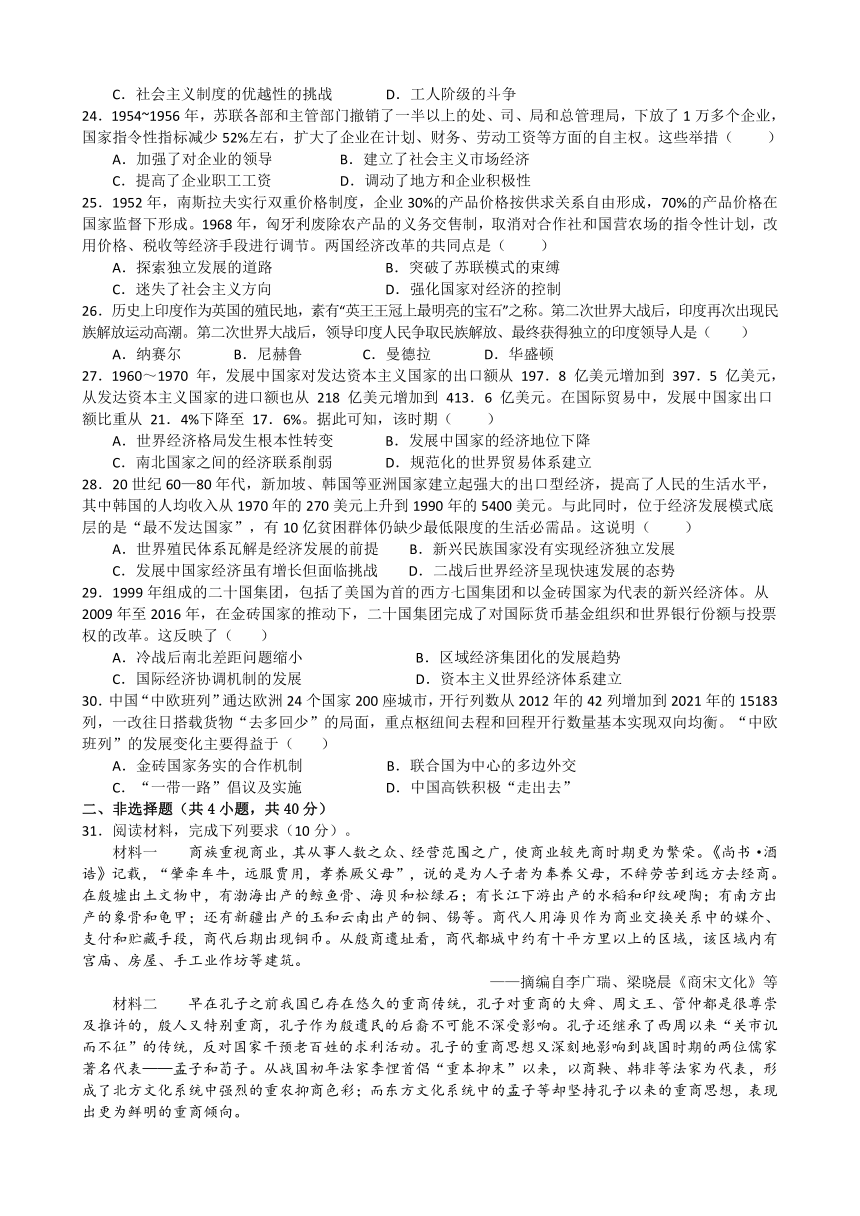

21.下列国际组织反映的世界发展趋势是( )

A.世界经济新秩序已形成 B.世界经济区域集团化和全球化

C.文化多样性面临着挑战 D.世界经济霸权主义和保护主义

22.丹麦实行全民免费医疗,从小学到大学的教育费用也全都由政府承担,这导致丹麦的社会福利开支占GDP的37.9%。这一现象( )

A.根除了资本主义经济危机 B.直接消除了贫富差距

C.有利于提高劳动者积极性 D.使国家财政不堪重负

23.第二次世界大战后西方资本主义国家新变化的实质是( )。

A.资本主义制度内部的自我调整 B.科学技术的发展

C.社会主义制度的优越性的挑战 D.工人阶级的斗争

24.1954~1956年,苏联各部和主管部门撤销了一半以上的处、司、局和总管理局,下放了1万多个企业,国家指令性指标减少52%左右,扩大了企业在计划、财务、劳动工资等方面的自主权。这些举措( )

A.加强了对企业的领导 B.建立了社会主义市场经济

C.提高了企业职工工资 D.调动了地方和企业积极性

25.1952年,南斯拉夫实行双重价格制度,企业30%的产品价格按供求关系自由形成,70%的产品价格在国家监督下形成。1968年,匈牙利废除农产品的义务交售制,取消对合作社和国营农场的指令性计划,改用价格、税收等经济手段进行调节。两国经济改革的共同点是( )

A.探索独立发展的道路 B.突破了苏联模式的束缚

C.迷失了社会主义方向 D.强化国家对经济的控制

26.历史上印度作为英国的殖民地,素有“英王王冠上最明亮的宝石”之称。第二次世界大战后,印度再次出现民族解放运动高潮。第二次世界大战后,领导印度人民争取民族解放、最终获得独立的印度领导人是( )

A.纳赛尔 B.尼赫鲁 C.曼德拉 D.华盛顿

27.1960~1970 年,发展中国家对发达资本主义国家的出口额从 197.8 亿美元增加到 397.5 亿美元,从发达资本主义国家的进口额也从 218 亿美元增加到 413.6 亿美元。在国际贸易中,发展中国家出口额比重从 21.4%下降至 17.6%。据此可知,该时期( )

A.世界经济格局发生根本性转变 B.发展中国家的经济地位下降

C.南北国家之间的经济联系削弱 D.规范化的世界贸易体系建立

28.20世纪60—80年代,新加坡、韩国等亚洲国家建立起强大的出口型经济,提高了人民的生活水平,其中韩国的人均收入从1970年的270美元上升到1990年的5400美元。与此同时,位于经济发展模式底层的是“最不发达国家”,有10亿贫困群体仍缺少最低限度的生活必需品。这说明( )

A.世界殖民体系瓦解是经济发展的前提 B.新兴民族国家没有实现经济独立发展

C.发展中国家经济虽有增长但面临挑战 D.二战后世界经济呈现快速发展的态势

29.1999年组成的二十国集团,包括了美国为首的西方七国集团和以金砖国家为代表的新兴经济体。从2009年至2016年,在金砖国家的推动下,二十国集团完成了对国际货币基金组织和世界银行份额与投票权的改革。这反映了( )

A.冷战后南北差距问题缩小 B.区域经济集团化的发展趋势

C.国际经济协调机制的发展 D.资本主义世界经济体系建立

30.中国“中欧班列”通达欧洲24个国家200座城市,开行列数从2012年的42列增加到2021年的15183列,一改往日搭载货物“去多回少”的局面,重点枢纽间去程和回程开行数量基本实现双向均衡。“中欧班列”的发展变化主要得益于( )

A.金砖国家务实的合作机制 B.联合国为中心的多边外交

C.“一带一路”倡议及实施 D.中国高铁积极“走出去”

二、非选择题(共4小题,共40分)

31.阅读材料,完成下列要求(10分)。

材料一 商族重视商业,其从事人数之众、经营范围之广,使商业较先商时期更为繁荣。《尚书·酒诰》记载,“肇牵车牛,远服贾用,孝养厥父母”,说的是为人子者为奉养父母,不辞劳苦到远方去经商。在殷墟出土文物中,有渤海出产的鲸鱼骨、海贝和松绿石;有长江下游出产的水稻和印纹硬陶;有南方出产的象骨和龟甲;还有新疆出产的玉和云南出产的铜、锡等。商代人用海贝作为商业交换关系中的媒介、支付和贮藏手段,商代后期出现铜币。从殷商遗址看,商代都城中约有十平方里以上的区域,该区域内有宫庙、房屋、手工业作坊等建筑。

——摘编自李广瑞、梁晓晨《商宋文化》等

材料二 早在孔子之前我国已存在悠久的重商传统,孔子对重商的大舜、周文王、管仲都是很尊崇及推许的,殷人又特别重商,孔子作为殷遗民的后裔不可能不深受影响。孔子还继承了西周以来“关市讥而不征”的传统,反对国家干预老百姓的求利活动。孔子的重商思想又深刻地影响到战国时期的两位儒家著名代表——孟子和荀子。从战国初年法家李悝首倡“重本抑末”以来,以商鞅、韩非等法家为代表,形成了北方文化系统中强烈的重农抑商色彩;而东方文化系统中的孟子等却坚持孔子以来的重商思想,表现出更为鲜明的重商倾向。

——摘编自刘家贵《试论先秦儒家的重商思想》

(1)根据材料一,概括商代商业发展的特点。(3分)

(2)根据材料二,指出先秦儒家重商思想形成的因素,并结合所学知识分析法家重农抑商思想的影响。(7分)

32.阅读下列材料,完成问题(10分)。

材料一 村社内的土地分为公田和私田,私田是分给村社成员的份地,按制度定期交换,村社成员要随份地变动而迁居,即 “三年一换土易居”。

方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田。——《孟子·滕文公上》

材料二 下列为反映春秋战国时期社会经济变化的一组图片

材料三 令民为什伍,而相连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚……有军功者,各以率受上爵……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者。举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——摘自《史记·商君列传》

(1)材料一反映了怎样的土地制度?村社成员“三年一换土易居”的主要原因是什么?(2分)

(2)材料二反映了春秋战国时期哪些历史史实 (2分)

(3)据材料三指出商鞅变法的措施,并简评这些措施的历史作用。(5分)

(4)上述材料最主要体现了哪个唯物史观?(1分)

33.阅读下列材料,回答问题。(10分)

材料一 社会信息化,是指发展以计算机为主的智能化工具为代表的新生产力,建立有组织的信息网络体系,促进信息交流和知识共享,提高经济增长质量,推动经济社会向高效、优质发展转型的历史进程。社会信息化带给人们便利的生活,如电子商务、移动支付、共享经济等,一部手机即可全部解决。“一部手机走天下”已经成为越来越多的人出行时选择的方式。但是,社会信息化也带来种种弊端。它使保障个人隐私变得越来越困难,诸如美国政府甚至通过监听计划窃听美国民众及其他国家领导人的信息;它影响着个人生命财产安全,各种各样的计算机、手机病毒让人防不胜防;它让网络成为良莠不齐的各种意见的汇集地,甚至成为个别别有用心的国家、集团或个人利用的工具;它让许多国家的传统文化受到计算机语言以及英语的冲击。

材料二 在国际经济交往中,世界贸易组织、国际货币基金组织和世界银行三足鼎立,成为协调当今世界经济的支柱。世界贸易组织135个成员之间的贸易额占世界贸易额的90%,我国与世界贸易组织成员之间的贸易额同样也占我国对外贸易总额的90%。……全球经济一体化的重要条件是贸易的自由化。以世界贸易组织为代表的国际贸易组织,长期以来致力于推动贸易和投资的自由化,推动贸易自由化的进程。

——叶柏林《如何应对国际贸易中的技术壁垒》

(1)根据材料并结合所学知识,分析“社会信息化”的时代背景。并谈谈你对“社会信息化”的认识。(5分)

(2)结合所学知识,简要概述材料二中“世界贸易组织”的原则、目标以及它与经济全球化之间的关系。(5分)

阅读下列材料,回答问题。(10分)

材料 二战结束以后,以美苏对峙两极为首的同盟国构成了战后国际关系的基石,形成了新的三大势力……战后形成的新的力量对比和组合状况决定了战后的世界格局为两极格局,美苏矛盾为国际关系的主要矛盾,两极格局的形成、持续,代表着战后力量均势的出现和保持。在这种力量均势被打破之前,两极格局具有相对稳定性,但他又因国际力量的对比不断消长变化而受到震撼。

——摘编自李文亚《浅析冷战后世界政治格局的多极化趋势》

结合材料与世界现代史的相关知识,自行拟定一个论题进行简要论述。(要求论题明确,史论结合,条理清晰)

莆田锦江中学2023-2024学年上学期第一次月考高二历史参考答案

1 - 5 BDCDA 6-10 CBDDA 11-15 CACBA

16-20 ABDDC 21-25 BDADA 26-30 BBCCC

31、【答案】(1)特点:商业繁荣;商贸范围广;出现人工铸币。

(2)因素:重商传统;商朝重视商业;西周时期国家对商业采取宽松政策;孔子等思想家推动。

影响:封建社会初期对当时农业以及社会经济的发展、维护社会稳定、巩固新兴地主阶级政权起了积极作用;在封建社会晚期阻碍了中国社会的进步。

【详解】(1)特点:据材料“使商业较先商时期更为繁荣”可知商业繁荣;据材料“有渤海出产的鲸鱼骨、海贝和松绿石;有长江下游出产的水稻和印纹硬陶;有南方出产的象骨和龟甲;还有新疆出产的玉和云南出产的铜、锡等”可知商贸范围广;据材料“商代人用海贝作为商业交换关系中的媒介、支付和贮藏手段,商代后期出现铜币”出现了人工铸币。

(2)因素:据材料“早在孔子之前我国已存在悠久的重商传统”可知重商传统;据材料“殷人又特别重商”商朝重视商业;据材料“。孔子还继承了西周以来“关市讥而不征”的传统,反对国家干预老百姓的求利活动”西周时期国家对商业采取宽松政策;据材料“孔子的重商思想又深刻地影响到战国时期的两位儒家著名代表——孟子和荀子”可知孔子等思想家推动。

影响:据材料“以商鞅、韩非等法家为代表,形成了北方文化系统中强烈的重农抑商色彩”及所学知识可知,重农抑商政策的影响应该辩证的看待这个问题,在封建社会初期主要是积极作用,在封建社会晚期主要是消极作用:法家的重农抑商思想在在封建社会初期对当时农业以及社会经济的发展、维护社会稳定、巩固新兴地主阶级政权起了积极作用,在封建社会晚期阻碍了中国社会的进步。

32、【答案】(1)制度:井田制。原因:土地所有权归国家所有。(2分)

(2)史实:春秋战国时期已经使用铁制农具、牛耕;征收地租的封建剥削方式已出现。(2分)

(3)措施:实行连坐法;奖励军功,按军功授爵,废除世卿世禄制;奖励耕织,重农抑商;建立县制,强化中央集权;废除井田制,允许土地自由买卖;统一度量衡。作用:废除了阻碍生产力发展的旧的生产关系,确立了新兴地主土地所有制;提高了农民生产积极性;促进了秦国经济的发展。(5分)

(4)经济基础决定上层建筑。(1分)

【详解】(2)根据材料二可知,图一反映春秋战国时期出现了铁制农具,图二反映耕作方式上出现了牛耕,图三说明出现了租佃制的经营方式。

(3)根据材料三并结合所学知识可知,商鞅变法的措施比较多,可以从政治上、经济上和思想上等不同的角度进行分析,材料三涉及到的有实行连坐法;奖励军功,按军功授爵,废除世卿世禄制;奖励耕织,重农抑商;建立县制,强化中央集权;废除井田制,允许土地自由买卖;统一度量衡等。结合所学知识可知商鞅变法这些措施的历史作用是,逐渐确立了封建制的生产关系,提高了农民生产积极性,促进了秦国经济的发展。

(4)结合所学知识可知经济基础决定上层建筑。材料二和材料三之间是因果关系,生产力的发展最终推动了生产关系的变化。材料三商鞅变法是在材料二春秋战国生产力发展和新剥削方式产生的基础上进行的;变法顺应了社会历史发展的趋势,促进了社会转型。

33、(1)背景:以电子计算机为代表的生产力的发展和网络体系的发展推动了知识共享;经济全球化的迅速发展;20世纪90年代以来知识经济快速增长。

认识:一方面,便利了人们的生活,促进了信息交流和知识共享,推动经济社会向高效、优质发展转型,使世界各国更加相互依存、相互影响。另一方面,影响个人信息和生命财产安全,传播不良信息,使传统文化受到计算机语言及英语的冲击。总之,“社会信息化”是科学发展的必然趋势,我们要正确对待,合理利用。

(2)原则:市场开放、非歧视性、公平贸易等。目标:推动世界贸易自由化。关系:世界贸易组织是经济全球化的产物,它的成立和发展又进一步推动了经济全球化的进程。

【详解】(1)背景:根据材料“建立有组织的信息网络体系,促进信息交流和知识共享”可分析出以电子计算机为代表的生产力的发展和网络体系的发展推动了知识共享;结合所学可分析出经济全球化的迅速发展;根据材料“社会信息化带给人们便利的生活,如电子商务、移动支付、共享经济等,一部手机即可全部解决”可分析出 20世纪90年代以来知识经济快速增长。

认识:根据材料“社会信息化带给人们便利的生活,如电子商务、移动支付、共享经济等,一部手机即可全部解决”可分析出一方面,便利了人们的生活,促进了信息交流和知识共享,推动经济社会向高效、优质发展转型,使世界各国更加相互依存、相互影响。根据材料“社会信息化也带来种种弊端”可分析出另一方面,影响个人信息和生命财产安全,传播不良信息,使传统文化受到计算机语言及英语的冲击。总之,“社会信息化”是科学发展的必然趋势,我们要正确对待,合理利用。

原则:结合所学可分析出市场开放、非歧视性、公平贸易等。目标:结合所学可分析出推动世界贸易自由化。关系:根据材料“以世界贸易组织为代表的国际贸易组织,长期以来致力于推动贸易和投资的自由化,推动贸易自由化的进程”可分析出世界贸易组织是经济全球化的产物,它的成立和发展又进一步推动了经济全球化的进程。

略

高二历史

一、单选题(每题2分,共60分)

1.中国是远古人类的重要起源地,距今约5000年且位于辽河上游的文化遗存是( )

A.仰韶文化 B.红山文化 C.良渚文化 D.龙山文化

2.关于夏朝,先秦文献多次言及“夏”“有夏”;20世纪50年代以来,学者们开展了一系列考古实践,以探索“夏墟”的存在。这反映了( )

A.先秦文献的可靠性 B.出土古文字材料的关键性

C.考古发掘的重要性 D.文献与实物互补的必要性

3. 中国最早的比较成熟的文字是( )

A. 隶书 B. 小篆 C. 甲骨文 D. 草书

4. 周礼规定,贵族列鼎数量为王九鼎、诸侯七鼎、卿大夫五鼎、士三鼎。1976年,江西省新干县西周墓中出土了5件铜鼎,大小依次递减。这可用来说明西周时期( )

A. 血缘政治的完善 B. 铸铜技术的进步 C. 分封制度的成熟 D. 中原文化的扩展

5. 据《华阳国志·蜀志》记载,某水利工程建成后,当地出现了“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之‘天府’也的景象。据此判断,这项水利工程是( )

A. 都江堰 B. 郑国渠 C. 灵渠 D. 芍陂

6.孟子说:“五亩之宅,树之以桑,五十(岁)者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十(岁)者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣。”这一观点所依托的时代背景是( )

休养生息政策的实施 B.井田制度的繁荣

C.农业生产技术的发展 D.商业活动的衰退

7.《论语》记载,孔子的雅言仅用于《诗》《书》和《执礼》,孔子提出“兴于诗,立于礼,成于乐”的主张。他“以诗书礼乐教,弟子盖三千焉,身通六艺者七十有二人”。由此可知,孔子的思想及实践( )

A.适应了社会现实的需要 B.体现文化自信与文化自觉

C.注重借鉴外来思想成果 D.兼具学术和政治双重功能

8.如图是某学者描绘的部分诸子百家关系示意图,他意在说明( )

A.儒墨是百家思想源头 B.韩非集百家思想之大成

C.儒家居各家中心地位 D.诸子思想有传承与联系

9.秦王嬴政每征服一国,就把诸侯后代、原国内的贵族和豪门大户迁往他处,或迁往秦统治中心,或迁往边远地区。嬴政统一全国后,又“徙天下豪富于咸阳十二万户”。由此可见,嬴政的大规模移民政策( )

A.旨在促进区域经济均衡发展 B.有利于贵族等级制的重构

C.消除了地方割据势力的基础 D.为推行郡县制创造了条件

10.陈胜、吴广在起义之前散布“大楚兴,陈胜王”的口号,起事后取“张大楚国”之义,定国号为“张楚”。消息传出,附近人民纷纷响应,各地从事秘密反秦活动的六国旧贵族也都趁机起兵复国,天下大乱。这反映出( )

A.各国贵族仍有一定号召力 B.郡县制未能有效统治地方

C.迷信思想在民间影响巨大 D.起义人民都来自楚国旧地

11.西汉初年,设立御史大夫,为最高监察官,下设两丞,其中主要的是御史中丞,中丞所统领的侍御史或监御史是具体任务的执行者。由于汉初推行郡国并行制,中央权力被各诸侯国严重分割,从监察体制实际作用来说,主要限于中央直辖的地区,不能覆盖金国。为此汉朝( )

A.任用酷吏 B.行推恩令 C.分设刺史 D.设御史台

12.古语云:“天垂象,圣人则之。”汉代,天人感应、阴阳灾异思潮广泛流行,天文学的观测和研究也取得了重大进展。据此可知,汉代天文学发展的主要原因是( )

A.集权政治的需要 B.农耕经济的发展 C.气象物候的变化 D.学术争鸣的活跃

13.钱穆先生在对某一政令的实施条件进行阐释时曾说:“诸侯之嫡长继为诸侯,而其支庶亦各有觊觎侯位之心。有父母者同爱其子,不愿专传重于嫡子,而亲视其支庶为庶人。”颁发这一政令的皇帝是( )

A.秦始皇 B.汉景帝 C.汉武帝 D.唐太宗

14.《史记》在“纪传”之外,尚有“八书”——礼、乐、律、历、天官、封禅、河渠、平准。“八书”概述了自黄帝至汉武时期各种社会制度的发展,自天文、地理、法律、经济,无所不述。这能够说明司马迁( )

A.重视实地查访 B.治史视野开阔 C.推崇儒家思想 D.主张政治统一

15.雅尔塔体系形成的过程中,美苏在对德问题上所存在的矛盾根源于双方( )

A.国家利益的冲突 B.国家性质的不同

C.经济政策的不同 D.对法西斯的认识不同

16.20世纪60年代,把美苏冷战推向高潮的事件是( )

古巴导弹危机 B.联邦德国的成立 C.柏林墙的修建 D.第二次柏林危机

17.某发展中国家为了使本国广大农民喝上放心水,将全面开展农村供水与环境卫生改造工程项目,但遇到资金困难。该国若需申请长期贷款,可以求助的国际组织是( )

A.国际货币基金组织 B.世界银行 C.关税与贸易总协定 D.世贸组织

18.1991年12月21日,苏联的11个加盟共和国领导人在哈萨克斯坦的阿拉木图会晤,通过了《阿拉木图宣言》等文件,宣告成立独立国家联合体。《阿拉木图宣言》的签署标志着( )

A.独联体瓦解 B.东欧的剧变 C.苏共的分裂 D.苏联的解体

19.如表美国与西欧对苏联、东欧国家贸易出口额 比较单位:百万美元,如表作为直接论据,可用来探究的论题是( )

年份 美国对苏联、东欧国家 西欧对苏联、东欧国家

1948年 397 582

1949年 145 765

1950年1—6月 41 268

马歇尔计划的出台及其历史背景 B.两极格局与西方国家滞胀的根源

C.世界贸易与布雷顿森林体系形成 D.欧洲市场与资本主义阵营的分化

20.著名经济学家凯恩斯认为:“经济衰退的主要原因是对商品总需求的减少,主张国家采用扩张性的经济政策,通过增加需求促进经济增长,即扩大政府开支,实行赤字财政,刺激经济,维持繁荣。”其意在强调( )

A.批评原有经济体制的弊端 B.回归自由放任传统

C.政府应该加强对经济干预 D.实行国家自由贸易

21.下列国际组织反映的世界发展趋势是( )

A.世界经济新秩序已形成 B.世界经济区域集团化和全球化

C.文化多样性面临着挑战 D.世界经济霸权主义和保护主义

22.丹麦实行全民免费医疗,从小学到大学的教育费用也全都由政府承担,这导致丹麦的社会福利开支占GDP的37.9%。这一现象( )

A.根除了资本主义经济危机 B.直接消除了贫富差距

C.有利于提高劳动者积极性 D.使国家财政不堪重负

23.第二次世界大战后西方资本主义国家新变化的实质是( )。

A.资本主义制度内部的自我调整 B.科学技术的发展

C.社会主义制度的优越性的挑战 D.工人阶级的斗争

24.1954~1956年,苏联各部和主管部门撤销了一半以上的处、司、局和总管理局,下放了1万多个企业,国家指令性指标减少52%左右,扩大了企业在计划、财务、劳动工资等方面的自主权。这些举措( )

A.加强了对企业的领导 B.建立了社会主义市场经济

C.提高了企业职工工资 D.调动了地方和企业积极性

25.1952年,南斯拉夫实行双重价格制度,企业30%的产品价格按供求关系自由形成,70%的产品价格在国家监督下形成。1968年,匈牙利废除农产品的义务交售制,取消对合作社和国营农场的指令性计划,改用价格、税收等经济手段进行调节。两国经济改革的共同点是( )

A.探索独立发展的道路 B.突破了苏联模式的束缚

C.迷失了社会主义方向 D.强化国家对经济的控制

26.历史上印度作为英国的殖民地,素有“英王王冠上最明亮的宝石”之称。第二次世界大战后,印度再次出现民族解放运动高潮。第二次世界大战后,领导印度人民争取民族解放、最终获得独立的印度领导人是( )

A.纳赛尔 B.尼赫鲁 C.曼德拉 D.华盛顿

27.1960~1970 年,发展中国家对发达资本主义国家的出口额从 197.8 亿美元增加到 397.5 亿美元,从发达资本主义国家的进口额也从 218 亿美元增加到 413.6 亿美元。在国际贸易中,发展中国家出口额比重从 21.4%下降至 17.6%。据此可知,该时期( )

A.世界经济格局发生根本性转变 B.发展中国家的经济地位下降

C.南北国家之间的经济联系削弱 D.规范化的世界贸易体系建立

28.20世纪60—80年代,新加坡、韩国等亚洲国家建立起强大的出口型经济,提高了人民的生活水平,其中韩国的人均收入从1970年的270美元上升到1990年的5400美元。与此同时,位于经济发展模式底层的是“最不发达国家”,有10亿贫困群体仍缺少最低限度的生活必需品。这说明( )

A.世界殖民体系瓦解是经济发展的前提 B.新兴民族国家没有实现经济独立发展

C.发展中国家经济虽有增长但面临挑战 D.二战后世界经济呈现快速发展的态势

29.1999年组成的二十国集团,包括了美国为首的西方七国集团和以金砖国家为代表的新兴经济体。从2009年至2016年,在金砖国家的推动下,二十国集团完成了对国际货币基金组织和世界银行份额与投票权的改革。这反映了( )

A.冷战后南北差距问题缩小 B.区域经济集团化的发展趋势

C.国际经济协调机制的发展 D.资本主义世界经济体系建立

30.中国“中欧班列”通达欧洲24个国家200座城市,开行列数从2012年的42列增加到2021年的15183列,一改往日搭载货物“去多回少”的局面,重点枢纽间去程和回程开行数量基本实现双向均衡。“中欧班列”的发展变化主要得益于( )

A.金砖国家务实的合作机制 B.联合国为中心的多边外交

C.“一带一路”倡议及实施 D.中国高铁积极“走出去”

二、非选择题(共4小题,共40分)

31.阅读材料,完成下列要求(10分)。

材料一 商族重视商业,其从事人数之众、经营范围之广,使商业较先商时期更为繁荣。《尚书·酒诰》记载,“肇牵车牛,远服贾用,孝养厥父母”,说的是为人子者为奉养父母,不辞劳苦到远方去经商。在殷墟出土文物中,有渤海出产的鲸鱼骨、海贝和松绿石;有长江下游出产的水稻和印纹硬陶;有南方出产的象骨和龟甲;还有新疆出产的玉和云南出产的铜、锡等。商代人用海贝作为商业交换关系中的媒介、支付和贮藏手段,商代后期出现铜币。从殷商遗址看,商代都城中约有十平方里以上的区域,该区域内有宫庙、房屋、手工业作坊等建筑。

——摘编自李广瑞、梁晓晨《商宋文化》等

材料二 早在孔子之前我国已存在悠久的重商传统,孔子对重商的大舜、周文王、管仲都是很尊崇及推许的,殷人又特别重商,孔子作为殷遗民的后裔不可能不深受影响。孔子还继承了西周以来“关市讥而不征”的传统,反对国家干预老百姓的求利活动。孔子的重商思想又深刻地影响到战国时期的两位儒家著名代表——孟子和荀子。从战国初年法家李悝首倡“重本抑末”以来,以商鞅、韩非等法家为代表,形成了北方文化系统中强烈的重农抑商色彩;而东方文化系统中的孟子等却坚持孔子以来的重商思想,表现出更为鲜明的重商倾向。

——摘编自刘家贵《试论先秦儒家的重商思想》

(1)根据材料一,概括商代商业发展的特点。(3分)

(2)根据材料二,指出先秦儒家重商思想形成的因素,并结合所学知识分析法家重农抑商思想的影响。(7分)

32.阅读下列材料,完成问题(10分)。

材料一 村社内的土地分为公田和私田,私田是分给村社成员的份地,按制度定期交换,村社成员要随份地变动而迁居,即 “三年一换土易居”。

方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田。——《孟子·滕文公上》

材料二 下列为反映春秋战国时期社会经济变化的一组图片

材料三 令民为什伍,而相连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚……有军功者,各以率受上爵……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者。举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——摘自《史记·商君列传》

(1)材料一反映了怎样的土地制度?村社成员“三年一换土易居”的主要原因是什么?(2分)

(2)材料二反映了春秋战国时期哪些历史史实 (2分)

(3)据材料三指出商鞅变法的措施,并简评这些措施的历史作用。(5分)

(4)上述材料最主要体现了哪个唯物史观?(1分)

33.阅读下列材料,回答问题。(10分)

材料一 社会信息化,是指发展以计算机为主的智能化工具为代表的新生产力,建立有组织的信息网络体系,促进信息交流和知识共享,提高经济增长质量,推动经济社会向高效、优质发展转型的历史进程。社会信息化带给人们便利的生活,如电子商务、移动支付、共享经济等,一部手机即可全部解决。“一部手机走天下”已经成为越来越多的人出行时选择的方式。但是,社会信息化也带来种种弊端。它使保障个人隐私变得越来越困难,诸如美国政府甚至通过监听计划窃听美国民众及其他国家领导人的信息;它影响着个人生命财产安全,各种各样的计算机、手机病毒让人防不胜防;它让网络成为良莠不齐的各种意见的汇集地,甚至成为个别别有用心的国家、集团或个人利用的工具;它让许多国家的传统文化受到计算机语言以及英语的冲击。

材料二 在国际经济交往中,世界贸易组织、国际货币基金组织和世界银行三足鼎立,成为协调当今世界经济的支柱。世界贸易组织135个成员之间的贸易额占世界贸易额的90%,我国与世界贸易组织成员之间的贸易额同样也占我国对外贸易总额的90%。……全球经济一体化的重要条件是贸易的自由化。以世界贸易组织为代表的国际贸易组织,长期以来致力于推动贸易和投资的自由化,推动贸易自由化的进程。

——叶柏林《如何应对国际贸易中的技术壁垒》

(1)根据材料并结合所学知识,分析“社会信息化”的时代背景。并谈谈你对“社会信息化”的认识。(5分)

(2)结合所学知识,简要概述材料二中“世界贸易组织”的原则、目标以及它与经济全球化之间的关系。(5分)

阅读下列材料,回答问题。(10分)

材料 二战结束以后,以美苏对峙两极为首的同盟国构成了战后国际关系的基石,形成了新的三大势力……战后形成的新的力量对比和组合状况决定了战后的世界格局为两极格局,美苏矛盾为国际关系的主要矛盾,两极格局的形成、持续,代表着战后力量均势的出现和保持。在这种力量均势被打破之前,两极格局具有相对稳定性,但他又因国际力量的对比不断消长变化而受到震撼。

——摘编自李文亚《浅析冷战后世界政治格局的多极化趋势》

结合材料与世界现代史的相关知识,自行拟定一个论题进行简要论述。(要求论题明确,史论结合,条理清晰)

莆田锦江中学2023-2024学年上学期第一次月考高二历史参考答案

1 - 5 BDCDA 6-10 CBDDA 11-15 CACBA

16-20 ABDDC 21-25 BDADA 26-30 BBCCC

31、【答案】(1)特点:商业繁荣;商贸范围广;出现人工铸币。

(2)因素:重商传统;商朝重视商业;西周时期国家对商业采取宽松政策;孔子等思想家推动。

影响:封建社会初期对当时农业以及社会经济的发展、维护社会稳定、巩固新兴地主阶级政权起了积极作用;在封建社会晚期阻碍了中国社会的进步。

【详解】(1)特点:据材料“使商业较先商时期更为繁荣”可知商业繁荣;据材料“有渤海出产的鲸鱼骨、海贝和松绿石;有长江下游出产的水稻和印纹硬陶;有南方出产的象骨和龟甲;还有新疆出产的玉和云南出产的铜、锡等”可知商贸范围广;据材料“商代人用海贝作为商业交换关系中的媒介、支付和贮藏手段,商代后期出现铜币”出现了人工铸币。

(2)因素:据材料“早在孔子之前我国已存在悠久的重商传统”可知重商传统;据材料“殷人又特别重商”商朝重视商业;据材料“。孔子还继承了西周以来“关市讥而不征”的传统,反对国家干预老百姓的求利活动”西周时期国家对商业采取宽松政策;据材料“孔子的重商思想又深刻地影响到战国时期的两位儒家著名代表——孟子和荀子”可知孔子等思想家推动。

影响:据材料“以商鞅、韩非等法家为代表,形成了北方文化系统中强烈的重农抑商色彩”及所学知识可知,重农抑商政策的影响应该辩证的看待这个问题,在封建社会初期主要是积极作用,在封建社会晚期主要是消极作用:法家的重农抑商思想在在封建社会初期对当时农业以及社会经济的发展、维护社会稳定、巩固新兴地主阶级政权起了积极作用,在封建社会晚期阻碍了中国社会的进步。

32、【答案】(1)制度:井田制。原因:土地所有权归国家所有。(2分)

(2)史实:春秋战国时期已经使用铁制农具、牛耕;征收地租的封建剥削方式已出现。(2分)

(3)措施:实行连坐法;奖励军功,按军功授爵,废除世卿世禄制;奖励耕织,重农抑商;建立县制,强化中央集权;废除井田制,允许土地自由买卖;统一度量衡。作用:废除了阻碍生产力发展的旧的生产关系,确立了新兴地主土地所有制;提高了农民生产积极性;促进了秦国经济的发展。(5分)

(4)经济基础决定上层建筑。(1分)

【详解】(2)根据材料二可知,图一反映春秋战国时期出现了铁制农具,图二反映耕作方式上出现了牛耕,图三说明出现了租佃制的经营方式。

(3)根据材料三并结合所学知识可知,商鞅变法的措施比较多,可以从政治上、经济上和思想上等不同的角度进行分析,材料三涉及到的有实行连坐法;奖励军功,按军功授爵,废除世卿世禄制;奖励耕织,重农抑商;建立县制,强化中央集权;废除井田制,允许土地自由买卖;统一度量衡等。结合所学知识可知商鞅变法这些措施的历史作用是,逐渐确立了封建制的生产关系,提高了农民生产积极性,促进了秦国经济的发展。

(4)结合所学知识可知经济基础决定上层建筑。材料二和材料三之间是因果关系,生产力的发展最终推动了生产关系的变化。材料三商鞅变法是在材料二春秋战国生产力发展和新剥削方式产生的基础上进行的;变法顺应了社会历史发展的趋势,促进了社会转型。

33、(1)背景:以电子计算机为代表的生产力的发展和网络体系的发展推动了知识共享;经济全球化的迅速发展;20世纪90年代以来知识经济快速增长。

认识:一方面,便利了人们的生活,促进了信息交流和知识共享,推动经济社会向高效、优质发展转型,使世界各国更加相互依存、相互影响。另一方面,影响个人信息和生命财产安全,传播不良信息,使传统文化受到计算机语言及英语的冲击。总之,“社会信息化”是科学发展的必然趋势,我们要正确对待,合理利用。

(2)原则:市场开放、非歧视性、公平贸易等。目标:推动世界贸易自由化。关系:世界贸易组织是经济全球化的产物,它的成立和发展又进一步推动了经济全球化的进程。

【详解】(1)背景:根据材料“建立有组织的信息网络体系,促进信息交流和知识共享”可分析出以电子计算机为代表的生产力的发展和网络体系的发展推动了知识共享;结合所学可分析出经济全球化的迅速发展;根据材料“社会信息化带给人们便利的生活,如电子商务、移动支付、共享经济等,一部手机即可全部解决”可分析出 20世纪90年代以来知识经济快速增长。

认识:根据材料“社会信息化带给人们便利的生活,如电子商务、移动支付、共享经济等,一部手机即可全部解决”可分析出一方面,便利了人们的生活,促进了信息交流和知识共享,推动经济社会向高效、优质发展转型,使世界各国更加相互依存、相互影响。根据材料“社会信息化也带来种种弊端”可分析出另一方面,影响个人信息和生命财产安全,传播不良信息,使传统文化受到计算机语言及英语的冲击。总之,“社会信息化”是科学发展的必然趋势,我们要正确对待,合理利用。

原则:结合所学可分析出市场开放、非歧视性、公平贸易等。目标:结合所学可分析出推动世界贸易自由化。关系:根据材料“以世界贸易组织为代表的国际贸易组织,长期以来致力于推动贸易和投资的自由化,推动贸易自由化的进程”可分析出世界贸易组织是经济全球化的产物,它的成立和发展又进一步推动了经济全球化的进程。

略

同课章节目录