1草原课件(共23张PPT)

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

《草原》

语文 六年级 上册

趣味导入

天苍苍,野茫茫,

风吹草低见牛羊。

走近作者

老舍:原名舒庆春,字舍予,北京人。1950年创作话剧《龙须沟》,获北京市人民政府授予的“人民艺术家”称号。著述丰富,善于刻画市民阶层的生活和心理,同时也努力表现时代前进的步伐。主要作品有《四世同堂》《骆驼祥子》等。

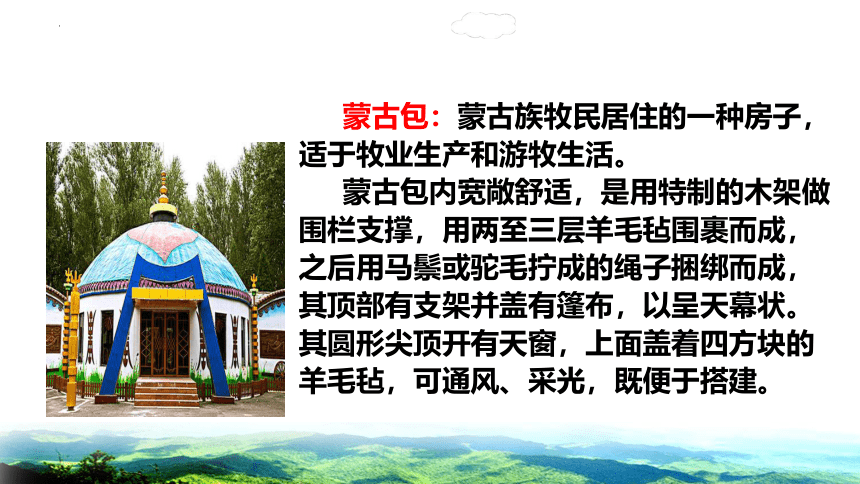

蒙古包:蒙古族牧民居住的一种房子,适于牧业生产和游牧生活。

蒙古包内宽敞舒适,是用特制的木架做围栏支撑,用两至三层羊毛毡围裹而成,之后用马鬃或驼毛拧成的绳子捆绑而成,其顶部有支架并盖有篷布,以呈天幕状。其圆形尖顶开有天窗,上面盖着四方块的羊毛毡,可通风、采光,既便于搭建。

今天,让我们跟随作家的脚步,走进辽阔的大草原,去深入感受那里的自然风光和民俗风情吧。

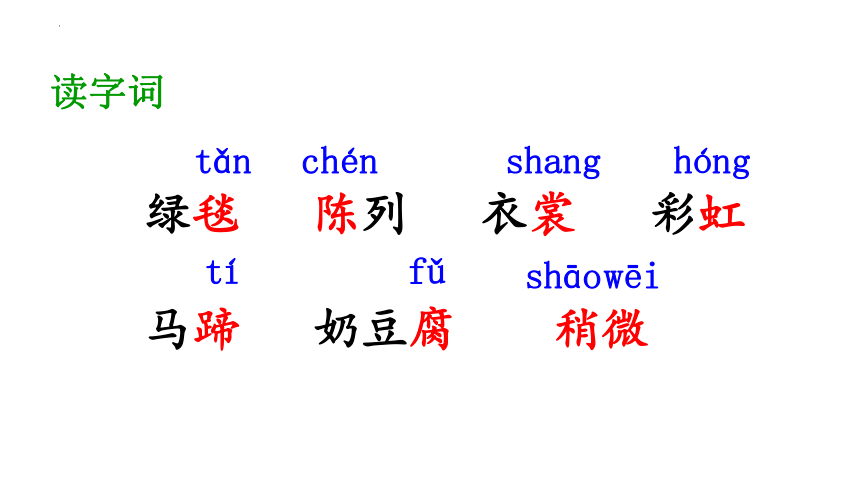

绿毯 陈列 衣裳 彩虹

马蹄 奶豆腐 稍微

tǎn

chén

shang

hóng

tí

fǔ

shāo

wēi

读字词

绿毯 线条 柔美 惊叹 回味 乐趣

目的地 洒脱 玻璃 衣裳 彩虹 马蹄

热乎乎 礼貌 拘束 举杯 感人 微笑

词语理解

一碧千里:一眼望去全部都是绿色,形容很大的范围内都是碧绿的颜色。

迂回:回旋、盘绕。

洒脱:本指言谈举止等自然,不拘束。

崇山峻岭:高大陡峭的山岭。

近义词

渲染——烘托 热闹——喧闹 明朗——晴朗

拘束——拘谨 奇丽——瑰丽 疾驰——飞驰

反义词

迂回——径直 拘束——自然

洒脱——拘谨 羞涩——大方

句段感知

蒙古族人民是怎样迎接、款待、送别客人的?

也不知怎的,就进了蒙古包。奶茶倒上了,奶豆腐摆上了,主客都盘腿坐下,谁都有礼貌,谁都又那么亲热,一点儿也不拘束。不大一会儿,好客的主人端进来大盘的手抓羊肉。

用自己民族的风味食品来款待客人——热情好客

那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色渲染,不用墨线勾勒的中国画那样,到处翠色欲流,轻轻流入云际。这种境界,既使人惊叹,又叫人舒服,既愿久立四望,又想坐下低吟一首奇丽的小诗。

哪句是直接写草原景色的?

那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色渲染,不用墨线勾勒的中国画那样,到处翠色欲流,轻轻流入云际。

在写景中融入感受有什么好处?

在写景中融入感受,可以使情与景高度融合,从而达到景中有情 、情以景显、 情景交融的艺术效果,丰富文章内容。

作者在写景中融入自己的感受,才能让笔下的景物有灵魂。让人们觉察到了景物不单单是景物,而是一个活生生的灵魂。同时,作者有很多的感受,需要借着景物抒发出来,也就是我们常说的借景抒情,这样能引起大家的共鸣,比如说看见圆圆的月亮,就容易发思念家乡,思念亲人的情感等。

蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳!

是啊,蒙汉情深,怎忍别离,虽然已是夕阳西下,但大家谈兴正浓。

这种境界,既使人惊叹,又叫人舒服,既愿久立四望,又想坐下低吟一首奇丽的小诗。

想一想:作者为什么说“一碧千里,而并不茫茫”呢?

作者看到的不只是草,“四面都有小丘”,羊群“像给无边的绿毯绣上了白色的大花”。

那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色渲染,不用墨线勾勒的中国画那样,到处翠色欲流,轻轻流入云际。

把草原写成一幅挥毫泼洒的写意画,突出了草原的辽阔,小丘的线条柔美。

男女老少穿着各色衣裳,策马疾驰,远迎来客。鲜艳的服饰,飞驰的骏马,飘舞的衣襟衣带,作者将这种景象比作彩虹,不仅形似而且神似。从草原人民的穿着打扮以及策马疾驰,远来迎客,都能感受到草原人民热情好客的特点。

从草原人民迎接客人的场景中,你能感受到草原人民怎样的特点?

热

情

迎

客

这是主人来到几十里外欢迎远客。见到我们,主人们立刻拨转马头,欢呼着,飞驰着,在汽车左右与前面引路。静寂的草原热闹起来:欢呼声,车声,马蹄声,响成一片。车跟着马飞过小丘,看见了几座蒙古包。

热闹

从初入草原到深入草原,草原上的氛围有什么变化?

初入草原:静寂

深入草原:热闹

亲

切

相

见

蒙古包外,许多匹马,许多辆车。人很多,都是从几十里外乘马或坐车来看我们的。主人们下了马,我们下了车。也不知道是谁的手,总是热乎乎地握着,握住不放。大家的语言不同,心可是一样。你说你的,我说我的,总的意思是民族团结互助。

这些词语体现了蒙古同胞的淳朴热情。

思考:这写标红的词语体现了什么?

草原风光

喜迎远客

主客联欢

景色美

人情美

蒙汉情深

天涯碧草

课文主要内容

《草原》一文记叙了老舍先生第一次访问内蒙古大草原时的所见、所闻、所感,依次描绘了草原的美丽风光、蒙古族人民热情迎客的场面与主客饮酒联欢的场面。通过这些画面的刻画,表现了草原的风光美、人情美和民俗美。

《草原》

语文 六年级 上册

趣味导入

天苍苍,野茫茫,

风吹草低见牛羊。

走近作者

老舍:原名舒庆春,字舍予,北京人。1950年创作话剧《龙须沟》,获北京市人民政府授予的“人民艺术家”称号。著述丰富,善于刻画市民阶层的生活和心理,同时也努力表现时代前进的步伐。主要作品有《四世同堂》《骆驼祥子》等。

蒙古包:蒙古族牧民居住的一种房子,适于牧业生产和游牧生活。

蒙古包内宽敞舒适,是用特制的木架做围栏支撑,用两至三层羊毛毡围裹而成,之后用马鬃或驼毛拧成的绳子捆绑而成,其顶部有支架并盖有篷布,以呈天幕状。其圆形尖顶开有天窗,上面盖着四方块的羊毛毡,可通风、采光,既便于搭建。

今天,让我们跟随作家的脚步,走进辽阔的大草原,去深入感受那里的自然风光和民俗风情吧。

绿毯 陈列 衣裳 彩虹

马蹄 奶豆腐 稍微

tǎn

chén

shang

hóng

tí

fǔ

shāo

wēi

读字词

绿毯 线条 柔美 惊叹 回味 乐趣

目的地 洒脱 玻璃 衣裳 彩虹 马蹄

热乎乎 礼貌 拘束 举杯 感人 微笑

词语理解

一碧千里:一眼望去全部都是绿色,形容很大的范围内都是碧绿的颜色。

迂回:回旋、盘绕。

洒脱:本指言谈举止等自然,不拘束。

崇山峻岭:高大陡峭的山岭。

近义词

渲染——烘托 热闹——喧闹 明朗——晴朗

拘束——拘谨 奇丽——瑰丽 疾驰——飞驰

反义词

迂回——径直 拘束——自然

洒脱——拘谨 羞涩——大方

句段感知

蒙古族人民是怎样迎接、款待、送别客人的?

也不知怎的,就进了蒙古包。奶茶倒上了,奶豆腐摆上了,主客都盘腿坐下,谁都有礼貌,谁都又那么亲热,一点儿也不拘束。不大一会儿,好客的主人端进来大盘的手抓羊肉。

用自己民族的风味食品来款待客人——热情好客

那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色渲染,不用墨线勾勒的中国画那样,到处翠色欲流,轻轻流入云际。这种境界,既使人惊叹,又叫人舒服,既愿久立四望,又想坐下低吟一首奇丽的小诗。

哪句是直接写草原景色的?

那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色渲染,不用墨线勾勒的中国画那样,到处翠色欲流,轻轻流入云际。

在写景中融入感受有什么好处?

在写景中融入感受,可以使情与景高度融合,从而达到景中有情 、情以景显、 情景交融的艺术效果,丰富文章内容。

作者在写景中融入自己的感受,才能让笔下的景物有灵魂。让人们觉察到了景物不单单是景物,而是一个活生生的灵魂。同时,作者有很多的感受,需要借着景物抒发出来,也就是我们常说的借景抒情,这样能引起大家的共鸣,比如说看见圆圆的月亮,就容易发思念家乡,思念亲人的情感等。

蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳!

是啊,蒙汉情深,怎忍别离,虽然已是夕阳西下,但大家谈兴正浓。

这种境界,既使人惊叹,又叫人舒服,既愿久立四望,又想坐下低吟一首奇丽的小诗。

想一想:作者为什么说“一碧千里,而并不茫茫”呢?

作者看到的不只是草,“四面都有小丘”,羊群“像给无边的绿毯绣上了白色的大花”。

那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色渲染,不用墨线勾勒的中国画那样,到处翠色欲流,轻轻流入云际。

把草原写成一幅挥毫泼洒的写意画,突出了草原的辽阔,小丘的线条柔美。

男女老少穿着各色衣裳,策马疾驰,远迎来客。鲜艳的服饰,飞驰的骏马,飘舞的衣襟衣带,作者将这种景象比作彩虹,不仅形似而且神似。从草原人民的穿着打扮以及策马疾驰,远来迎客,都能感受到草原人民热情好客的特点。

从草原人民迎接客人的场景中,你能感受到草原人民怎样的特点?

热

情

迎

客

这是主人来到几十里外欢迎远客。见到我们,主人们立刻拨转马头,欢呼着,飞驰着,在汽车左右与前面引路。静寂的草原热闹起来:欢呼声,车声,马蹄声,响成一片。车跟着马飞过小丘,看见了几座蒙古包。

热闹

从初入草原到深入草原,草原上的氛围有什么变化?

初入草原:静寂

深入草原:热闹

亲

切

相

见

蒙古包外,许多匹马,许多辆车。人很多,都是从几十里外乘马或坐车来看我们的。主人们下了马,我们下了车。也不知道是谁的手,总是热乎乎地握着,握住不放。大家的语言不同,心可是一样。你说你的,我说我的,总的意思是民族团结互助。

这些词语体现了蒙古同胞的淳朴热情。

思考:这写标红的词语体现了什么?

草原风光

喜迎远客

主客联欢

景色美

人情美

蒙汉情深

天涯碧草

课文主要内容

《草原》一文记叙了老舍先生第一次访问内蒙古大草原时的所见、所闻、所感,依次描绘了草原的美丽风光、蒙古族人民热情迎客的场面与主客饮酒联欢的场面。通过这些画面的刻画,表现了草原的风光美、人情美和民俗美。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地