华师大版 初中科学 八上 4.2.1植物对水分的吸收、运输和利用(含答案)

文档属性

| 名称 | 华师大版 初中科学 八上 4.2.1植物对水分的吸收、运输和利用(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-10-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第2节 水在植物体中的代谢

第1课时 植物对水分的吸收、运输和利用

A基础知识

一、植物怎样吸收水分

1.当周围水溶液的浓度 细胞液浓度时,细胞就吸水;当周围水溶液的浓度 细胞液的浓度时,细胞就失水。

2.在一般情况下,根毛细胞液的浓度总是 土壤溶液的浓度。

二、植物对水分的运输

水分进入根毛细胞以后,经过皮层,最后进入 ,再由 运输到茎、叶等器官,供整个植物体的全部细胞所利用。

三、植物对水分的利用

1.水作为 ,参与细胞中的许多化学反应,例如作为光合作用的原料,与二氧化碳合成糖等有机物。

2.水作为 ,并将溶解于水中的各种物质运输到植物体内的各个部分。

3.能 ,以保持植物的固有姿态,并将叶片伸向空中,有利于充分利用太阳光能。

※注意:植物吸收的水分只有一小部分(1%~5%)用于代谢,而绝大部分是以气态水的形式散失到体外。

B基础练习

【考点一】植物对水分的吸收

1.将有些萎蔫的青菜用清水浸泡一段时间后,会发现它硬挺了些,这是因为( )

A.细胞吸水胀大 B.细胞失水,细胞之间变紧密

C.细胞壁增厚 D.细胞活动旺盛

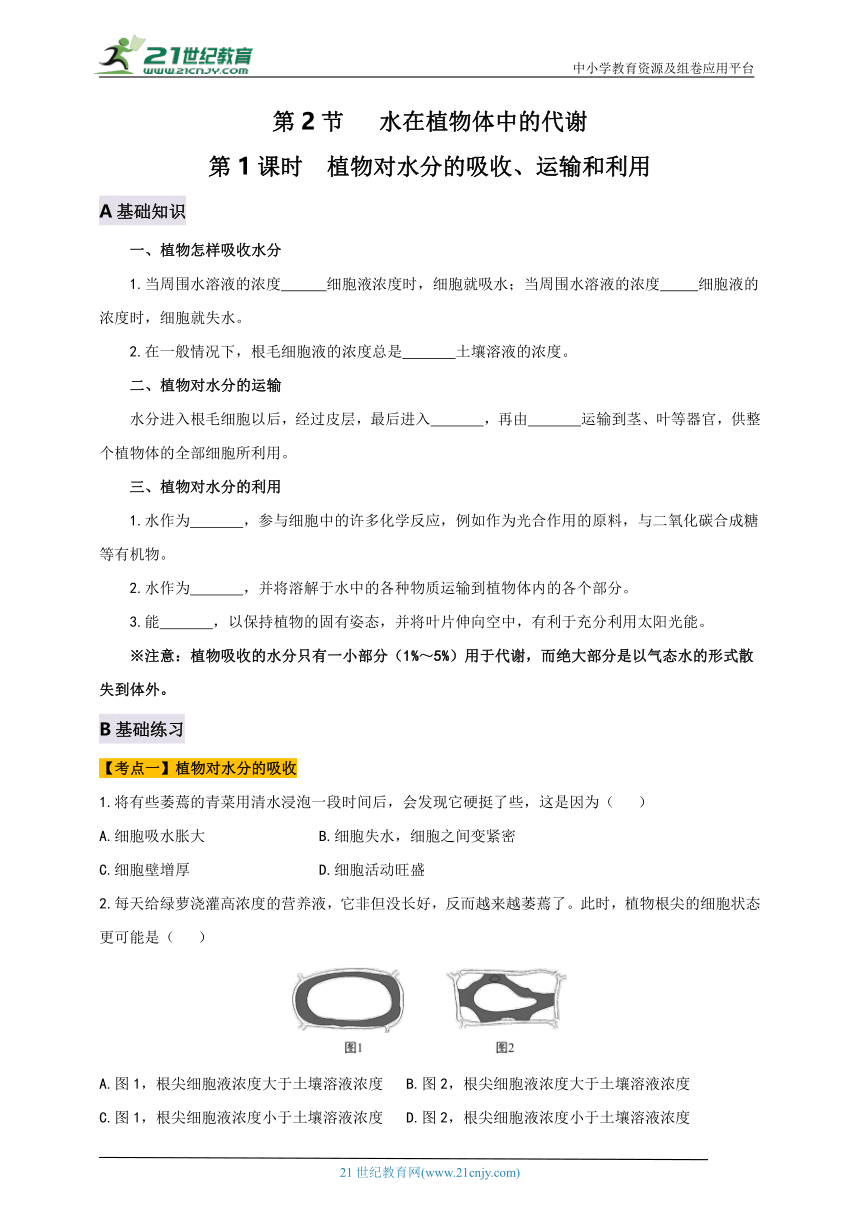

2.每天给绿萝浇灌高浓度的营养液,它非但没长好,反而越来越萎蔫了。此时,植物根尖的细胞状态更可能是( )

A.图1,根尖细胞液浓度大于土壤溶液浓度 B.图2,根尖细胞液浓度大于土壤溶液浓度

C.图1,根尖细胞液浓度小于土壤溶液浓度 D.图2,根尖细胞液浓度小于土壤溶液浓度

3.假定根毛细胞中细胞液的浓度为20%,那么根毛细胞不能从中吸收水分的土壤溶液浓度是( )

A.5% B.10% C.19% D.30%

4.“滩涂能种菜,海水能灌溉。”这是美国著名的未来学家托夫勒的预言,如今在盐城沿海的滩涂上已逐渐变成现实。盐碱地上的植物能从土壤中吸收水分的主要原因是( )

A.土壤溶液浓度大 B.根毛细胞液浓度大

C.茎、叶等器官的水分散失快 D.根毛呼吸作用旺盛

【考点二】植物对水分的运输

5.根将水分吸收到体内的顺序依次是( )

①土壤溶液;

②成熟区表皮细胞以内各层细胞;

③根毛细胞;

④导管。

A.①②③④ B.①④③② C.①③②④ D.①④②③

6.有关水分进入植物体内的途径,不正确的是( )

A.根尖吸水的主要部位是成熟区

B.水分的运输方向是“根→茎→叶”

C.水分主要是通过树皮中的筛管运输的

D.导管的运输水分方向是自下而上

【考点三】植物对水分的利用

7.“没有水,就没有生命”,这是众所周知的道理。那么对植物而言,水的作用在于( )

①使叶片伸展,有利于接收阳光

②使植株硬挺,保持直立姿态

③保持种子形状,便于保存

④溶解无机盐,使之能顺利运输到植物各个器官

⑤是植物体的重要组成成分

A.①②④⑤ B.①②③④ C.②③④⑤ D.①③④⑤

C能力提升

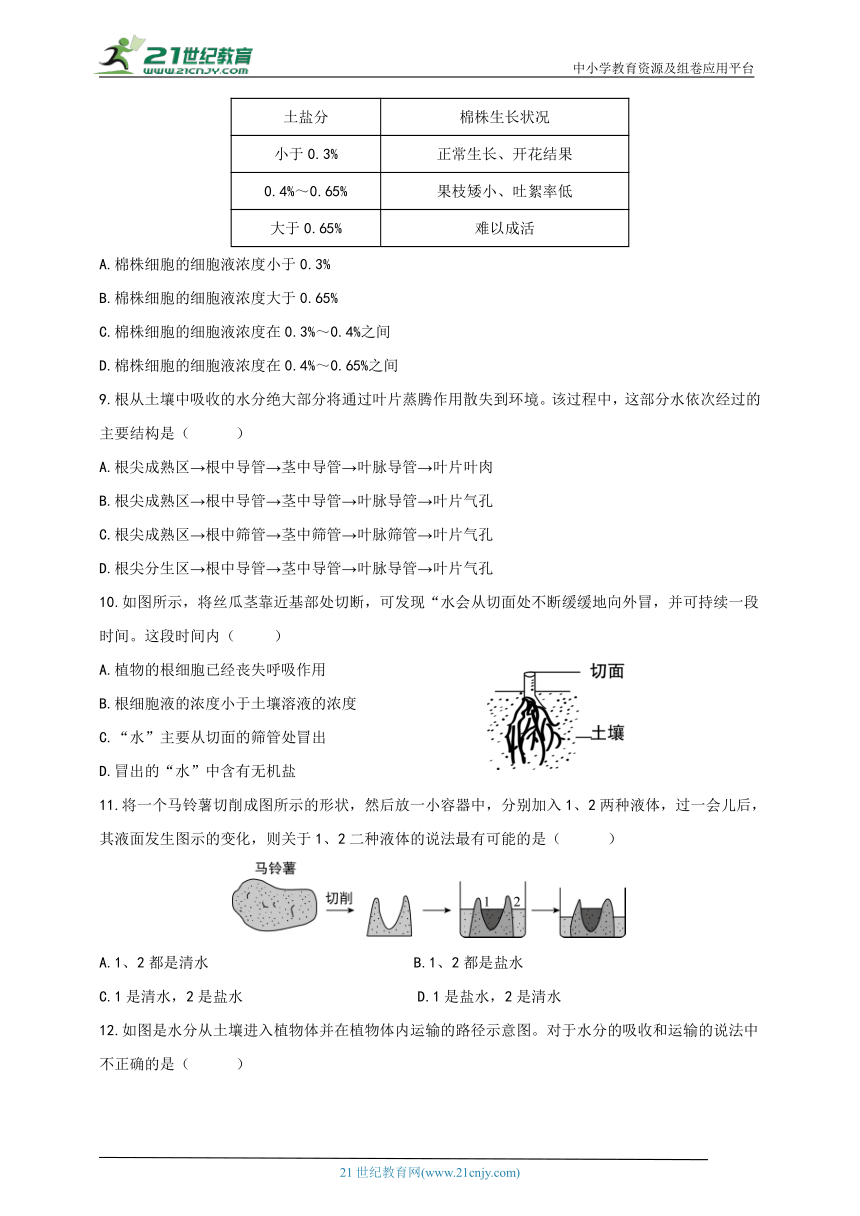

8.棉花是较耐盐碱的作物,因此各地盐碱地垦殖后,常优先安排种植棉花,下表表示土壤盐分与棉花生长状况之间的关系,这说明了( )

土盐分 棉株生长状况

小于0.3% 正常生长、开花结果

0.4%~0.65% 果枝矮小、吐絮率低

大于0.65% 难以成活

A.棉株细胞的细胞液浓度小于0.3%

B.棉株细胞的细胞液浓度大于0.65%

C.棉株细胞的细胞液浓度在0.3%~0.4%之间

D.棉株细胞的细胞液浓度在0.4%~0.65%之间

9.根从土壤中吸收的水分绝大部分将通过叶片蒸腾作用散失到环境。该过程中,这部分水依次经过的主要结构是( )

A.根尖成熟区→根中导管→茎中导管→叶脉导管→叶片叶肉

B.根尖成熟区→根中导管→茎中导管→叶脉导管→叶片气孔

C.根尖成熟区→根中筛管→茎中筛管→叶脉筛管→叶片气孔

D.根尖分生区→根中导管→茎中导管→叶脉导管→叶片气孔

10.如图所示,将丝瓜茎靠近基部处切断,可发现“水会从切面处不断缓缓地向外冒,并可持续一段时间。这段时间内( )

A.植物的根细胞已经丧失呼吸作用

B.根细胞液的浓度小于土壤溶液的浓度

C.“水”主要从切面的筛管处冒出

D.冒出的“水”中含有无机盐

11.将一个马铃薯切削成图所示的形状,然后放一小容器中,分别加入1、2两种液体,过一会儿后,其液面发生图示的变化,则关于1、2二种液体的说法最有可能的是( )

A.1、2都是清水 B.1、2都是盐水

C.1是清水,2是盐水 D.1是盐水,2是清水

12.如图是水分从土壤进入植物体并在植物体内运输的路径示意图。对于水分的吸收和运输的说法中不正确的是( )

A.水分从土壤进入根毛细胞内的大液泡 B.相邻细胞A和B的液泡内所含水分相同

C.水通过茎内的木质部向上运输到植物顶端 D.茎内木质部的导管细胞是水分运输通道

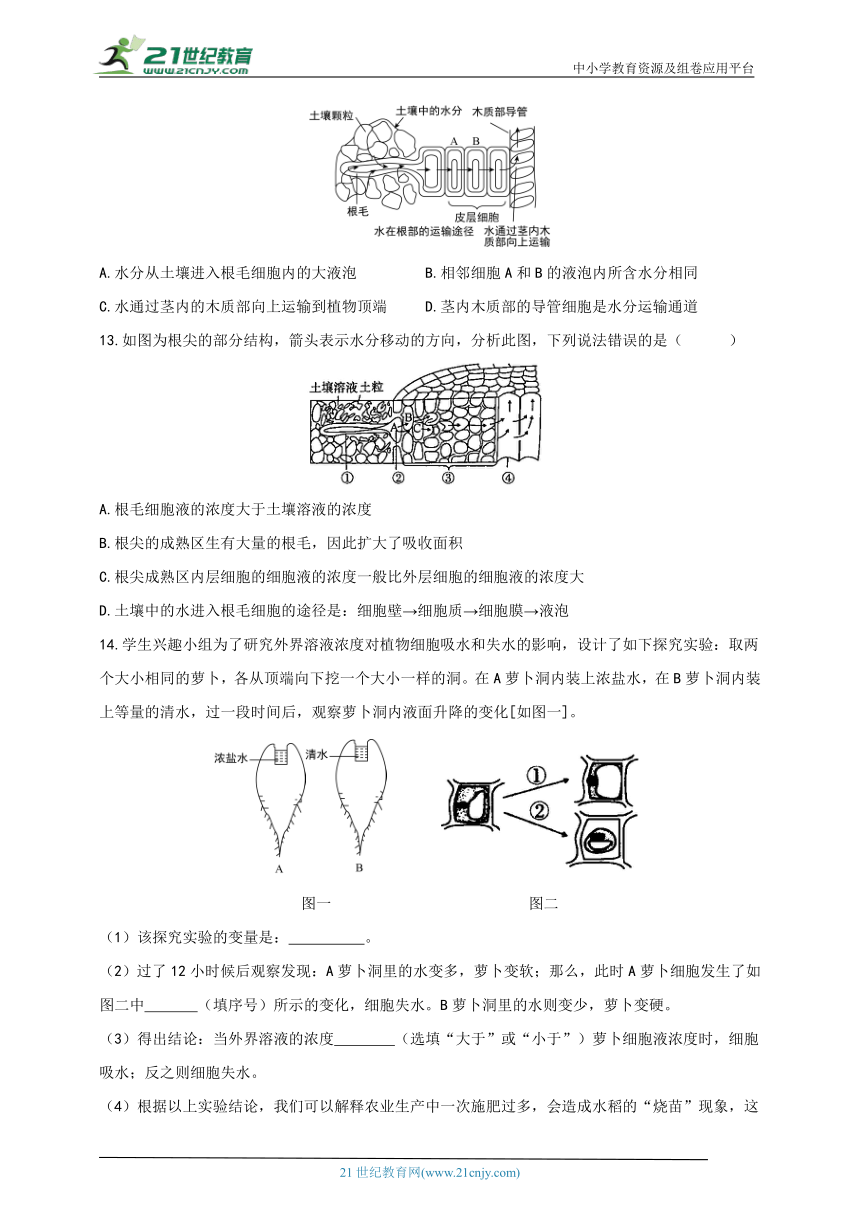

13.如图为根尖的部分结构,箭头表示水分移动的方向,分析此图,下列说法错误的是( )

A.根毛细胞液的浓度大于土壤溶液的浓度

B.根尖的成熟区生有大量的根毛,因此扩大了吸收面积

C.根尖成熟区内层细胞的细胞液的浓度一般比外层细胞的细胞液的浓度大

D.土壤中的水进入根毛细胞的途径是:细胞壁→细胞质→细胞膜→液泡

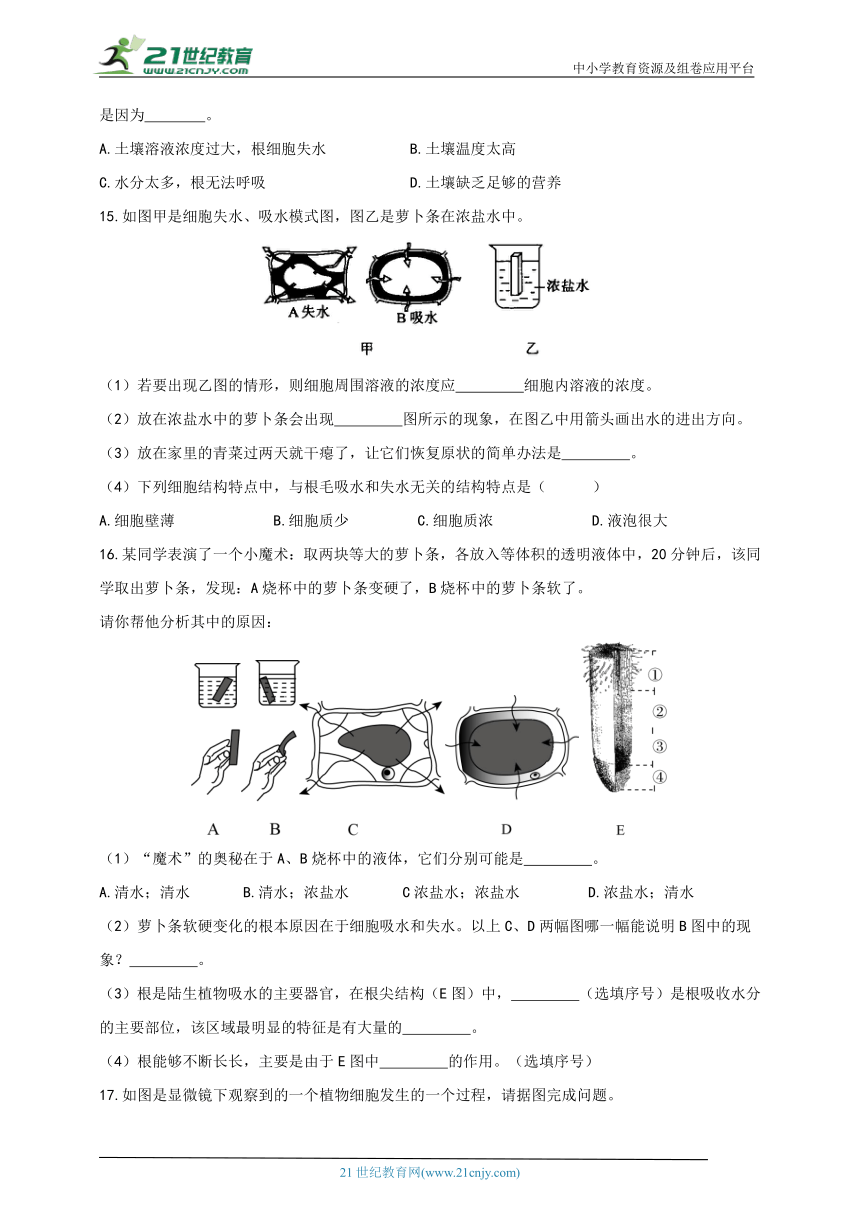

14.学生兴趣小组为了研究外界溶液浓度对植物细胞吸水和失水的影响,设计了如下探究实验:取两个大小相同的萝卜,各从顶端向下挖一个大小一样的洞。在A萝卜洞内装上浓盐水,在B萝卜洞内装上等量的清水,过一段时间后,观察萝卜洞内液面升降的变化[如图一]。

图一 图二

(1)该探究实验的变量是: 。

(2)过了12小时候后观察发现:A萝卜洞里的水变多,萝卜变软;那么,此时A萝卜细胞发生了如图二中 (填序号)所示的变化,细胞失水。B萝卜洞里的水则变少,萝卜变硬。

(3)得出结论:当外界溶液的浓度 (选填“大于”或“小于”)萝卜细胞液浓度时,细胞吸水;反之则细胞失水。

(4)根据以上实验结论,我们可以解释农业生产中一次施肥过多,会造成水稻的“烧苗”现象,这是因为 。

A.土壤溶液浓度过大,根细胞失水 B.土壤温度太高

C.水分太多,根无法呼吸 D.土壤缺乏足够的营养

15.如图甲是细胞失水、吸水模式图,图乙是萝卜条在浓盐水中。

(1)若要出现乙图的情形,则细胞周围溶液的浓度应 细胞内溶液的浓度。

(2)放在浓盐水中的萝卜条会出现 图所示的现象,在图乙中用箭头画出水的进出方向。

(3)放在家里的青菜过两天就干瘪了,让它们恢复原状的简单办法是 。

(4)下列细胞结构特点中,与根毛吸水和失水无关的结构特点是( )

A.细胞壁薄 B.细胞质少 C.细胞质浓 D.液泡很大

16.某同学表演了一个小魔术:取两块等大的萝卜条,各放入等体积的透明液体中,20分钟后,该同学取出萝卜条,发现:A烧杯中的萝卜条变硬了,B烧杯中的萝卜条软了。

请你帮他分析其中的原因:

(1)“魔术”的奥秘在于A、B烧杯中的液体,它们分别可能是 。

A.清水;清水 B.清水;浓盐水 C浓盐水;浓盐水 D.浓盐水;清水

(2)萝卜条软硬变化的根本原因在于细胞吸水和失水。以上C、D两幅图哪一幅能说明B图中的现象? 。

(3)根是陆生植物吸水的主要器官,在根尖结构(E图)中, (选填序号)是根吸收水分的主要部位,该区域最明显的特征是有大量的 。

(4)根能够不断长长,主要是由于E图中 的作用。(选填序号)

17.如图是显微镜下观察到的一个植物细胞发生的一个过程,请据图完成问题。

(1)A~C表示植物细胞的 过程。

(2)我们可采用田间挖深沟、田内浇透水的方法进行改良,这样做的目的是 。若想在这样的地里种植作物,如种植玉米、小麦、水稻,你认为种植什么最好? ,理由是 。

D拓展提高

18.如图是三个相邻的植物细胞之间水分流动方向示意图。图中三个细胞的细胞液浓度关系是( )

A.甲>乙>丙 B.丙>乙>甲 C.丙>甲>乙 D.乙>甲>丙

参考答案

A基础知识

一、植物怎样吸收水分

1.小于;大于

2.大于

二、植物对水分的运输

导管;导管

三、植物对水分的利用

1.原料 2.溶剂 3.维持细胞的紧张度

B基础练习

1.A 2.D 3.D 4.B

5.C 6.C 7.A

C综合提升

8.C【解析】当植物细胞内外液体有浓度差时,植物细胞就会吸水或失水。细胞外部溶液的浓度大于细胞内部浓度时失水,细胞外部溶液的浓度小于细胞内部浓度时吸水。盐碱地的土溶液中含较多的盐碱,土溶液的浓度较高,土溶液的浓度大于植物细胞内部的浓度,不利于根系吸水。因此通过上述实验可知,土塘溶液的浓度小于在0.3%~0.4%之间有利于棉林的生长,C符合题意。

9.B【解析】植物吸收水的主要器官是根,根吸水的主要部位主要是根尖的成熟区,成熟区生有大量的根毛,扩大了根的吸收面积,可以吸收更多水分。水分在茎内的运输途径——导管,除茎外,根和叶内也有导管,它们是连接贯通的,根部吸收的水分,就是沿着导管运输到植株各处的,水中溶解的无机盐也就“搭着便车”运输了。水分在植物体内的运输路径是:土壤中的水分→根毛细胞→表皮内的层层细胞→根内的导管→茎内的导管→叶脉

的导管→叶片的导管→叶肉细胞→气孔→大气(水蒸气)。

10.D【解析】A.植物细胞还能存活很长时间,植物的根细胞还具有呼吸作用,A错误;B.根细胞液的浓度大于土溶液的浓度形成渗透压,因为水从低浓度溶液流向高浓度溶液,所以有利于植物吸水,B错误:C.水主要从导管中冒出,导管主要是从土中向上运输水和无机盐的,而筛管主要是从基上端向下端运输有机物的,C错误;D.无机盐溶解在水中,所以冒出的“水”中含有无机盐,D正确。

11.D【解析】观察图示可知,马铃薯内的1液体液面上升,马铃薯外面的2液体液面下降。所以马铃薯内的1液体浓度大于外面的2液体浓度,所以最有可能的是1是盐水,2是清水。

12.B【解析】A.一般情况下,根毛细胞液的浓度大于土溶液的浓度,植物的根可以从土中吸收水分,水分首先从土进入根毛细胞内的大液泡,正确。B.水分先进入根毛的外层细胞,再进入内层细胞,因此内层细胞的细胞液的浓度一般比外层细胞的细胞液的浓度大,故相邻细胞A和B的液泡内所含水分不同,A中含有的水分比B中多,错误。C.水分主要靠导管向上运输,而导管位于基的木质部内。因此水通过基内的木质部向上运输到植物顶端,正确。D.兰内木质部的导管细胞是水分运输通道。正确。

13.D【解析】A.分析图形可知,图中的箭头表示水的方向,即根在吸水,植物吸水还是失水主要取决于细胞内外浓度的大小,当细胞液的浓度大于周围水溶液的浓度时,细胞就吸水;当细胞液的浓度小于周围水溶液的浓度时,细胞就失水,题中植物的根从土中吸收水分,说明根毛细胞液的浓度大于土溶液的浓度。不符合题意。B.根尖的成熟区生有大量的根毛,因此扩大了吸收面积,不符合题意。C.水分先进入外层细胞,再进入内层细胞,因此内层细胞的细胞液的浓度一般比外层细胞的细胞液的浓度大。不符合题意。D.根毛细胞的结构由外向内依次是细胞壁、细胞膜、细胞质、液泡、细胞核等,植物细胞中的水分主要在液泡中。土壤溶液中的水和无机盐进人根毛细胞时,要依次经过:细胞壁→细胞膜→细胞质→液泡。符合题意。

14.(1)外界溶液浓度:(2)2:(3)小于:(4)A【解析】1)此实验探究的是:溶液浓度的大小对植物吸水的影响。因此变量是外界溶液的浓度。(2)A萝卜洞内装上浓盐水,外界溶液的浓度大于细胞液浓度时,细胞就失水,细胞失水时细胞膜质和细胞壁分离,此时A尊卜细胞发生了如图二中②所示的变化。(3)得出结论:当外界溶液的浓度小于萝卜细胞液浓度时,细胞吸水;反之则细胞失水。(4)根据植物细胞吸水和失水的原理:外界溶液浓度大于根细胞液浓度时植物细胞失水,外界溶液浓度小于跟细胞液浓度时植物细胞吸水。一次施肥过多,会使土溶液浓度过高,大于植物细胞溶液的浓度,植物细胞失水,导致植物因失水而菱慧。即出现烧苗现象。

15.(1)小于;(2)A;如图所示;(3)放在清水中浸泡;(4)C

【解析】(1)细胞外部溶液的浓度小于细胞内部浓度,是吸水。若要出现B图的情形,为吸水。(2)植物细胞吸水和失水的原理是细胞外部溶液的浓度大于细胞内部浓度,是失水,放在浓盐水中的萝卜条会出现A图失水的现象。因为萝卜条细胞液的浓度小于浓盐水的浓度,细胞就失水。(3)当细胞液浓度大于细胞周围水溶液的浓度时,细胞就吸水。放在家里的青菜过两天就干瘪了,让它们恢复原状的简单办法是放在清水中浸泡,使细胞液浓度大于细胞周围水溶液的浓度。(4)根毛的细胞壁很薄,细胞质很少,液泡很大。细胞壁薄、细胞质少,有利于水分的进入,液泡大有利于贮存进入细胞的水分,所以这样的结构很适于吸收水分,而细胞质浓不是根毛细胞吸水和失水的特点。

16.(1)B:(2)C:(3)1:根毛:(4)2、3(解析】(1)根据题千可知,A烧杯中的萝卜条变硬挺了,B烧杯中的要下条变软了。说明A烧杯中放的是清水,清水的浓度小于萝卜细胞液的浓度,因此萝卜细胞吸水。B烧杯中放的是盐水,盐水的浓度大于萝卜细胞液的浓度,要卜体内的水流到盐水里,因此萝卜细胞失水,B正确。(2)根据植物细胞吸水和失水的原理:图C水流向细胞外,表明细胞外的浓度大,图D水流向细胞内,表明植物细胞吸水。图B烧杯中的萝卜条变软了,表明细胞外的浓度大,此时C图说明与B图中的现象相同。(3)植物吸收水和无机盐的主要器官是根。根吸收水分的主要部位是根尖,成熟区生有大量的根毛,大大增加了根与土中水接触的面积,有利于吸水。而且根尖成熟区及其上根内部一部分细胞分化形成导管,能输导水分和无机盐。因此根尖吸水能力最强的是1成熟区。(4)根尖的结构一般可以划分为四个部分:4根冠、3分生区、2伸长区和1成熟区。其中2是伸长区,是根部向前推进的主要区域,其外观透明,洁白而光滑。生长最快的部分是伸长区。3分生区细胞具有很强的分裂能力,能够分裂产生新细胞。根能够不断长长,主要是由于图中2、3的作用。

17.(1)失水;(2)降低土溶液的浓度;水稻;水稻需水多,不断浇水能降低土溶液浓度【解析】1)当植物细胞内外液体有浓度差时,植物细胞就会吸水或失水。因此,当外界溶液浓度大于根细胞的细胞液浓度时,根细胞失水。由图可知:A-C表示植物细胞的失水过程。(2)盐碱地土壤溶液的浓度大接近根毛细胞液的浓度。所以不利于根毛细胞吸水。我们可采用田间挖深沟、田内浇透水的方法进行改良盐碱地,这样做的目的是降低土溶液的浓度。若想在这样的地里种植作物,如种植玉米、小麦、水稻,我认为种植水稻最好,因为水稻吸水多,不断浇水能降低土溶液浓度。

D拓展提高

18.B【解析】水的运输方式是自由扩散,水从水浓度高的地方向水浓度低的地方运输,而水的浓度越高,则溶液中溶质的浓度就越低,所以综合分析,水运输的方向就是溶液中溶质的浓度越高,水分运输的就越多。由于甲→乙,所以甲<乙;由于甲→丙,所以甲<丙:由于乙→丙,所以乙<丙。故:因丙>乙>甲。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第2节 水在植物体中的代谢

第1课时 植物对水分的吸收、运输和利用

A基础知识

一、植物怎样吸收水分

1.当周围水溶液的浓度 细胞液浓度时,细胞就吸水;当周围水溶液的浓度 细胞液的浓度时,细胞就失水。

2.在一般情况下,根毛细胞液的浓度总是 土壤溶液的浓度。

二、植物对水分的运输

水分进入根毛细胞以后,经过皮层,最后进入 ,再由 运输到茎、叶等器官,供整个植物体的全部细胞所利用。

三、植物对水分的利用

1.水作为 ,参与细胞中的许多化学反应,例如作为光合作用的原料,与二氧化碳合成糖等有机物。

2.水作为 ,并将溶解于水中的各种物质运输到植物体内的各个部分。

3.能 ,以保持植物的固有姿态,并将叶片伸向空中,有利于充分利用太阳光能。

※注意:植物吸收的水分只有一小部分(1%~5%)用于代谢,而绝大部分是以气态水的形式散失到体外。

B基础练习

【考点一】植物对水分的吸收

1.将有些萎蔫的青菜用清水浸泡一段时间后,会发现它硬挺了些,这是因为( )

A.细胞吸水胀大 B.细胞失水,细胞之间变紧密

C.细胞壁增厚 D.细胞活动旺盛

2.每天给绿萝浇灌高浓度的营养液,它非但没长好,反而越来越萎蔫了。此时,植物根尖的细胞状态更可能是( )

A.图1,根尖细胞液浓度大于土壤溶液浓度 B.图2,根尖细胞液浓度大于土壤溶液浓度

C.图1,根尖细胞液浓度小于土壤溶液浓度 D.图2,根尖细胞液浓度小于土壤溶液浓度

3.假定根毛细胞中细胞液的浓度为20%,那么根毛细胞不能从中吸收水分的土壤溶液浓度是( )

A.5% B.10% C.19% D.30%

4.“滩涂能种菜,海水能灌溉。”这是美国著名的未来学家托夫勒的预言,如今在盐城沿海的滩涂上已逐渐变成现实。盐碱地上的植物能从土壤中吸收水分的主要原因是( )

A.土壤溶液浓度大 B.根毛细胞液浓度大

C.茎、叶等器官的水分散失快 D.根毛呼吸作用旺盛

【考点二】植物对水分的运输

5.根将水分吸收到体内的顺序依次是( )

①土壤溶液;

②成熟区表皮细胞以内各层细胞;

③根毛细胞;

④导管。

A.①②③④ B.①④③② C.①③②④ D.①④②③

6.有关水分进入植物体内的途径,不正确的是( )

A.根尖吸水的主要部位是成熟区

B.水分的运输方向是“根→茎→叶”

C.水分主要是通过树皮中的筛管运输的

D.导管的运输水分方向是自下而上

【考点三】植物对水分的利用

7.“没有水,就没有生命”,这是众所周知的道理。那么对植物而言,水的作用在于( )

①使叶片伸展,有利于接收阳光

②使植株硬挺,保持直立姿态

③保持种子形状,便于保存

④溶解无机盐,使之能顺利运输到植物各个器官

⑤是植物体的重要组成成分

A.①②④⑤ B.①②③④ C.②③④⑤ D.①③④⑤

C能力提升

8.棉花是较耐盐碱的作物,因此各地盐碱地垦殖后,常优先安排种植棉花,下表表示土壤盐分与棉花生长状况之间的关系,这说明了( )

土盐分 棉株生长状况

小于0.3% 正常生长、开花结果

0.4%~0.65% 果枝矮小、吐絮率低

大于0.65% 难以成活

A.棉株细胞的细胞液浓度小于0.3%

B.棉株细胞的细胞液浓度大于0.65%

C.棉株细胞的细胞液浓度在0.3%~0.4%之间

D.棉株细胞的细胞液浓度在0.4%~0.65%之间

9.根从土壤中吸收的水分绝大部分将通过叶片蒸腾作用散失到环境。该过程中,这部分水依次经过的主要结构是( )

A.根尖成熟区→根中导管→茎中导管→叶脉导管→叶片叶肉

B.根尖成熟区→根中导管→茎中导管→叶脉导管→叶片气孔

C.根尖成熟区→根中筛管→茎中筛管→叶脉筛管→叶片气孔

D.根尖分生区→根中导管→茎中导管→叶脉导管→叶片气孔

10.如图所示,将丝瓜茎靠近基部处切断,可发现“水会从切面处不断缓缓地向外冒,并可持续一段时间。这段时间内( )

A.植物的根细胞已经丧失呼吸作用

B.根细胞液的浓度小于土壤溶液的浓度

C.“水”主要从切面的筛管处冒出

D.冒出的“水”中含有无机盐

11.将一个马铃薯切削成图所示的形状,然后放一小容器中,分别加入1、2两种液体,过一会儿后,其液面发生图示的变化,则关于1、2二种液体的说法最有可能的是( )

A.1、2都是清水 B.1、2都是盐水

C.1是清水,2是盐水 D.1是盐水,2是清水

12.如图是水分从土壤进入植物体并在植物体内运输的路径示意图。对于水分的吸收和运输的说法中不正确的是( )

A.水分从土壤进入根毛细胞内的大液泡 B.相邻细胞A和B的液泡内所含水分相同

C.水通过茎内的木质部向上运输到植物顶端 D.茎内木质部的导管细胞是水分运输通道

13.如图为根尖的部分结构,箭头表示水分移动的方向,分析此图,下列说法错误的是( )

A.根毛细胞液的浓度大于土壤溶液的浓度

B.根尖的成熟区生有大量的根毛,因此扩大了吸收面积

C.根尖成熟区内层细胞的细胞液的浓度一般比外层细胞的细胞液的浓度大

D.土壤中的水进入根毛细胞的途径是:细胞壁→细胞质→细胞膜→液泡

14.学生兴趣小组为了研究外界溶液浓度对植物细胞吸水和失水的影响,设计了如下探究实验:取两个大小相同的萝卜,各从顶端向下挖一个大小一样的洞。在A萝卜洞内装上浓盐水,在B萝卜洞内装上等量的清水,过一段时间后,观察萝卜洞内液面升降的变化[如图一]。

图一 图二

(1)该探究实验的变量是: 。

(2)过了12小时候后观察发现:A萝卜洞里的水变多,萝卜变软;那么,此时A萝卜细胞发生了如图二中 (填序号)所示的变化,细胞失水。B萝卜洞里的水则变少,萝卜变硬。

(3)得出结论:当外界溶液的浓度 (选填“大于”或“小于”)萝卜细胞液浓度时,细胞吸水;反之则细胞失水。

(4)根据以上实验结论,我们可以解释农业生产中一次施肥过多,会造成水稻的“烧苗”现象,这是因为 。

A.土壤溶液浓度过大,根细胞失水 B.土壤温度太高

C.水分太多,根无法呼吸 D.土壤缺乏足够的营养

15.如图甲是细胞失水、吸水模式图,图乙是萝卜条在浓盐水中。

(1)若要出现乙图的情形,则细胞周围溶液的浓度应 细胞内溶液的浓度。

(2)放在浓盐水中的萝卜条会出现 图所示的现象,在图乙中用箭头画出水的进出方向。

(3)放在家里的青菜过两天就干瘪了,让它们恢复原状的简单办法是 。

(4)下列细胞结构特点中,与根毛吸水和失水无关的结构特点是( )

A.细胞壁薄 B.细胞质少 C.细胞质浓 D.液泡很大

16.某同学表演了一个小魔术:取两块等大的萝卜条,各放入等体积的透明液体中,20分钟后,该同学取出萝卜条,发现:A烧杯中的萝卜条变硬了,B烧杯中的萝卜条软了。

请你帮他分析其中的原因:

(1)“魔术”的奥秘在于A、B烧杯中的液体,它们分别可能是 。

A.清水;清水 B.清水;浓盐水 C浓盐水;浓盐水 D.浓盐水;清水

(2)萝卜条软硬变化的根本原因在于细胞吸水和失水。以上C、D两幅图哪一幅能说明B图中的现象? 。

(3)根是陆生植物吸水的主要器官,在根尖结构(E图)中, (选填序号)是根吸收水分的主要部位,该区域最明显的特征是有大量的 。

(4)根能够不断长长,主要是由于E图中 的作用。(选填序号)

17.如图是显微镜下观察到的一个植物细胞发生的一个过程,请据图完成问题。

(1)A~C表示植物细胞的 过程。

(2)我们可采用田间挖深沟、田内浇透水的方法进行改良,这样做的目的是 。若想在这样的地里种植作物,如种植玉米、小麦、水稻,你认为种植什么最好? ,理由是 。

D拓展提高

18.如图是三个相邻的植物细胞之间水分流动方向示意图。图中三个细胞的细胞液浓度关系是( )

A.甲>乙>丙 B.丙>乙>甲 C.丙>甲>乙 D.乙>甲>丙

参考答案

A基础知识

一、植物怎样吸收水分

1.小于;大于

2.大于

二、植物对水分的运输

导管;导管

三、植物对水分的利用

1.原料 2.溶剂 3.维持细胞的紧张度

B基础练习

1.A 2.D 3.D 4.B

5.C 6.C 7.A

C综合提升

8.C【解析】当植物细胞内外液体有浓度差时,植物细胞就会吸水或失水。细胞外部溶液的浓度大于细胞内部浓度时失水,细胞外部溶液的浓度小于细胞内部浓度时吸水。盐碱地的土溶液中含较多的盐碱,土溶液的浓度较高,土溶液的浓度大于植物细胞内部的浓度,不利于根系吸水。因此通过上述实验可知,土塘溶液的浓度小于在0.3%~0.4%之间有利于棉林的生长,C符合题意。

9.B【解析】植物吸收水的主要器官是根,根吸水的主要部位主要是根尖的成熟区,成熟区生有大量的根毛,扩大了根的吸收面积,可以吸收更多水分。水分在茎内的运输途径——导管,除茎外,根和叶内也有导管,它们是连接贯通的,根部吸收的水分,就是沿着导管运输到植株各处的,水中溶解的无机盐也就“搭着便车”运输了。水分在植物体内的运输路径是:土壤中的水分→根毛细胞→表皮内的层层细胞→根内的导管→茎内的导管→叶脉

的导管→叶片的导管→叶肉细胞→气孔→大气(水蒸气)。

10.D【解析】A.植物细胞还能存活很长时间,植物的根细胞还具有呼吸作用,A错误;B.根细胞液的浓度大于土溶液的浓度形成渗透压,因为水从低浓度溶液流向高浓度溶液,所以有利于植物吸水,B错误:C.水主要从导管中冒出,导管主要是从土中向上运输水和无机盐的,而筛管主要是从基上端向下端运输有机物的,C错误;D.无机盐溶解在水中,所以冒出的“水”中含有无机盐,D正确。

11.D【解析】观察图示可知,马铃薯内的1液体液面上升,马铃薯外面的2液体液面下降。所以马铃薯内的1液体浓度大于外面的2液体浓度,所以最有可能的是1是盐水,2是清水。

12.B【解析】A.一般情况下,根毛细胞液的浓度大于土溶液的浓度,植物的根可以从土中吸收水分,水分首先从土进入根毛细胞内的大液泡,正确。B.水分先进入根毛的外层细胞,再进入内层细胞,因此内层细胞的细胞液的浓度一般比外层细胞的细胞液的浓度大,故相邻细胞A和B的液泡内所含水分不同,A中含有的水分比B中多,错误。C.水分主要靠导管向上运输,而导管位于基的木质部内。因此水通过基内的木质部向上运输到植物顶端,正确。D.兰内木质部的导管细胞是水分运输通道。正确。

13.D【解析】A.分析图形可知,图中的箭头表示水的方向,即根在吸水,植物吸水还是失水主要取决于细胞内外浓度的大小,当细胞液的浓度大于周围水溶液的浓度时,细胞就吸水;当细胞液的浓度小于周围水溶液的浓度时,细胞就失水,题中植物的根从土中吸收水分,说明根毛细胞液的浓度大于土溶液的浓度。不符合题意。B.根尖的成熟区生有大量的根毛,因此扩大了吸收面积,不符合题意。C.水分先进入外层细胞,再进入内层细胞,因此内层细胞的细胞液的浓度一般比外层细胞的细胞液的浓度大。不符合题意。D.根毛细胞的结构由外向内依次是细胞壁、细胞膜、细胞质、液泡、细胞核等,植物细胞中的水分主要在液泡中。土壤溶液中的水和无机盐进人根毛细胞时,要依次经过:细胞壁→细胞膜→细胞质→液泡。符合题意。

14.(1)外界溶液浓度:(2)2:(3)小于:(4)A【解析】1)此实验探究的是:溶液浓度的大小对植物吸水的影响。因此变量是外界溶液的浓度。(2)A萝卜洞内装上浓盐水,外界溶液的浓度大于细胞液浓度时,细胞就失水,细胞失水时细胞膜质和细胞壁分离,此时A尊卜细胞发生了如图二中②所示的变化。(3)得出结论:当外界溶液的浓度小于萝卜细胞液浓度时,细胞吸水;反之则细胞失水。(4)根据植物细胞吸水和失水的原理:外界溶液浓度大于根细胞液浓度时植物细胞失水,外界溶液浓度小于跟细胞液浓度时植物细胞吸水。一次施肥过多,会使土溶液浓度过高,大于植物细胞溶液的浓度,植物细胞失水,导致植物因失水而菱慧。即出现烧苗现象。

15.(1)小于;(2)A;如图所示;(3)放在清水中浸泡;(4)C

【解析】(1)细胞外部溶液的浓度小于细胞内部浓度,是吸水。若要出现B图的情形,为吸水。(2)植物细胞吸水和失水的原理是细胞外部溶液的浓度大于细胞内部浓度,是失水,放在浓盐水中的萝卜条会出现A图失水的现象。因为萝卜条细胞液的浓度小于浓盐水的浓度,细胞就失水。(3)当细胞液浓度大于细胞周围水溶液的浓度时,细胞就吸水。放在家里的青菜过两天就干瘪了,让它们恢复原状的简单办法是放在清水中浸泡,使细胞液浓度大于细胞周围水溶液的浓度。(4)根毛的细胞壁很薄,细胞质很少,液泡很大。细胞壁薄、细胞质少,有利于水分的进入,液泡大有利于贮存进入细胞的水分,所以这样的结构很适于吸收水分,而细胞质浓不是根毛细胞吸水和失水的特点。

16.(1)B:(2)C:(3)1:根毛:(4)2、3(解析】(1)根据题千可知,A烧杯中的萝卜条变硬挺了,B烧杯中的要下条变软了。说明A烧杯中放的是清水,清水的浓度小于萝卜细胞液的浓度,因此萝卜细胞吸水。B烧杯中放的是盐水,盐水的浓度大于萝卜细胞液的浓度,要卜体内的水流到盐水里,因此萝卜细胞失水,B正确。(2)根据植物细胞吸水和失水的原理:图C水流向细胞外,表明细胞外的浓度大,图D水流向细胞内,表明植物细胞吸水。图B烧杯中的萝卜条变软了,表明细胞外的浓度大,此时C图说明与B图中的现象相同。(3)植物吸收水和无机盐的主要器官是根。根吸收水分的主要部位是根尖,成熟区生有大量的根毛,大大增加了根与土中水接触的面积,有利于吸水。而且根尖成熟区及其上根内部一部分细胞分化形成导管,能输导水分和无机盐。因此根尖吸水能力最强的是1成熟区。(4)根尖的结构一般可以划分为四个部分:4根冠、3分生区、2伸长区和1成熟区。其中2是伸长区,是根部向前推进的主要区域,其外观透明,洁白而光滑。生长最快的部分是伸长区。3分生区细胞具有很强的分裂能力,能够分裂产生新细胞。根能够不断长长,主要是由于图中2、3的作用。

17.(1)失水;(2)降低土溶液的浓度;水稻;水稻需水多,不断浇水能降低土溶液浓度【解析】1)当植物细胞内外液体有浓度差时,植物细胞就会吸水或失水。因此,当外界溶液浓度大于根细胞的细胞液浓度时,根细胞失水。由图可知:A-C表示植物细胞的失水过程。(2)盐碱地土壤溶液的浓度大接近根毛细胞液的浓度。所以不利于根毛细胞吸水。我们可采用田间挖深沟、田内浇透水的方法进行改良盐碱地,这样做的目的是降低土溶液的浓度。若想在这样的地里种植作物,如种植玉米、小麦、水稻,我认为种植水稻最好,因为水稻吸水多,不断浇水能降低土溶液浓度。

D拓展提高

18.B【解析】水的运输方式是自由扩散,水从水浓度高的地方向水浓度低的地方运输,而水的浓度越高,则溶液中溶质的浓度就越低,所以综合分析,水运输的方向就是溶液中溶质的浓度越高,水分运输的就越多。由于甲→乙,所以甲<乙;由于甲→丙,所以甲<丙:由于乙→丙,所以乙<丙。故:因丙>乙>甲。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第1章 运动和力

- 1 机械运动

- 2 力

- 3 几种常见的力

- 4 运动和力

- 5 二力平衡的条件

- 第2章 压力 压强

- 1 压强

- 2 液体内部的压强

- 3 大气压强

- 4 流体的压强与流速的关系

- 第3章 浮力

- 1 密度

- 2 浮力

- 3 阿基米德原理

- 4 物体浮沉条件及其应用

- 第4章 植物的物质和能量的转化

- 1 绿色开花植物的营养器官

- 2 水在植物体中的代谢

- 3 无机盐在植物体内的代谢

- 4 植物的光合作用和呼吸作用

- 第5章 人体的物质和能量的转化

- 1 食物的消化和吸收

- 2 人体的呼吸

- 3 人体内的物质运输

- 4 人体的排泄

- 5 人体生命活动过程中物质和能量的转化

- 第6章 物质的构成

- 1 构成物质的微粒

- 2 元素

- 3 物质的分类

- 4 化学式

- 5 固态物质