三轮复习2008年解解答题前析后预测

图片预览

文档简介

三轮复习2008年解解答题前析后预测

1、 考点回顾

在高考数学题的三种题型中,解答题的题量虽比不上选择题,但其占分的比重最大.以2007年全国高考I理科卷为例,该卷共有22道试题,其中选择题12道,共60分;填空题4道共16分;解答题(俗称大题)6道,76分,分值最重,足见它在试卷中地位之重要。

这里所说的解答题题型,也就是通常所说的主观性试题,开放式试题,探索性试题。这种题型内涵丰富,包含的试题模式灵活多变,包括计算题、证明题、应用题等。其基本架构是:给出一定的题设(即已知条件),然后提出一定的要求(即要达到的目标),让考生解答。考生解答时,应把已知条件作为出发点,运用有关的数学知识和方法,进行推理、演绎或计算,最后达到所要求的目标,同时要将整个解答过程的主要步骤和经过,有条理、合逻辑、完整地陈述清楚。

纵观近几年高考命题情况,可以发现,解答题在高考卷中的考查呈现以下特点:

(1)对基础知识的考查,要求全面又突出重点,注重学科的内在联系和知识的综合。

(2)对数学思想和方法的考查,数学思想与方法是数学知识在更高层次上的抽象和概括,在高考中,常将它们与数学知识的考查结合进行.考查时,从学科整体意义和思想含义上立意,注意通性通法,淡化特殊技巧。

(3) 对能力的考查,以逻辑思维能力为核心,全面考查各种能力,强调探究性、综合性、应用性,突出数学试题的能力立意,强化对素质教育的正确导向。

(4) 在强调综合性的同时,注重试题的层次性,合理调控综合程度,坚持多角度、多层次的考查。

(5)出现一些背景新颖的创新题、开放题、富有时代特色的应用题,并有越演越烈的趋势.

2、 经典例题剖析

1.语言转换的策略

每个数学命题均由一些特定的语言(文字语言、符号语言、图形语言)所组成的.数学的解题活动过程,实际上就是数学语言的转换问题,通过语言转换,可获取解题信息,理解题意,确定解题方案.

例1(2008北大附中摸模拟题) 2008年香港“贺岁杯”足球赛期间,某酒馆举行针对球迷的酬宾活动,每位球迷消费100元,可享受20元的优惠,并参加一次博彩游戏:掷两颗正方体骰子,点数之和为12则获一等奖,可得元的大奖;点数之和为11或10,获二等奖,可得价值100元的猪年吉祥礼品;点数小于10的不得奖.若酒馆老板不打算赔钱,请估算值最多设为多少元较合理?

解析:本题应首先建立数学模型,把“问题情景”——酒馆老板不打算赔钱,翻译为成数学语言:酒馆老板盈利的期望≥0.

消费一百元获一等奖的概率P1=,获二等奖的概率P2=,不获奖的概率为+)=,设场馆盈利为元,则的分布列为:

80 - 80-100 80

P

求得=,令≥0,解得≤2380,∴2380.

评注:高考中概率大题多以实际问题为背景,时代感强.其解题的关键是利用语言转换策略把“问题情景”译为数学语言,抽象成数学问题.

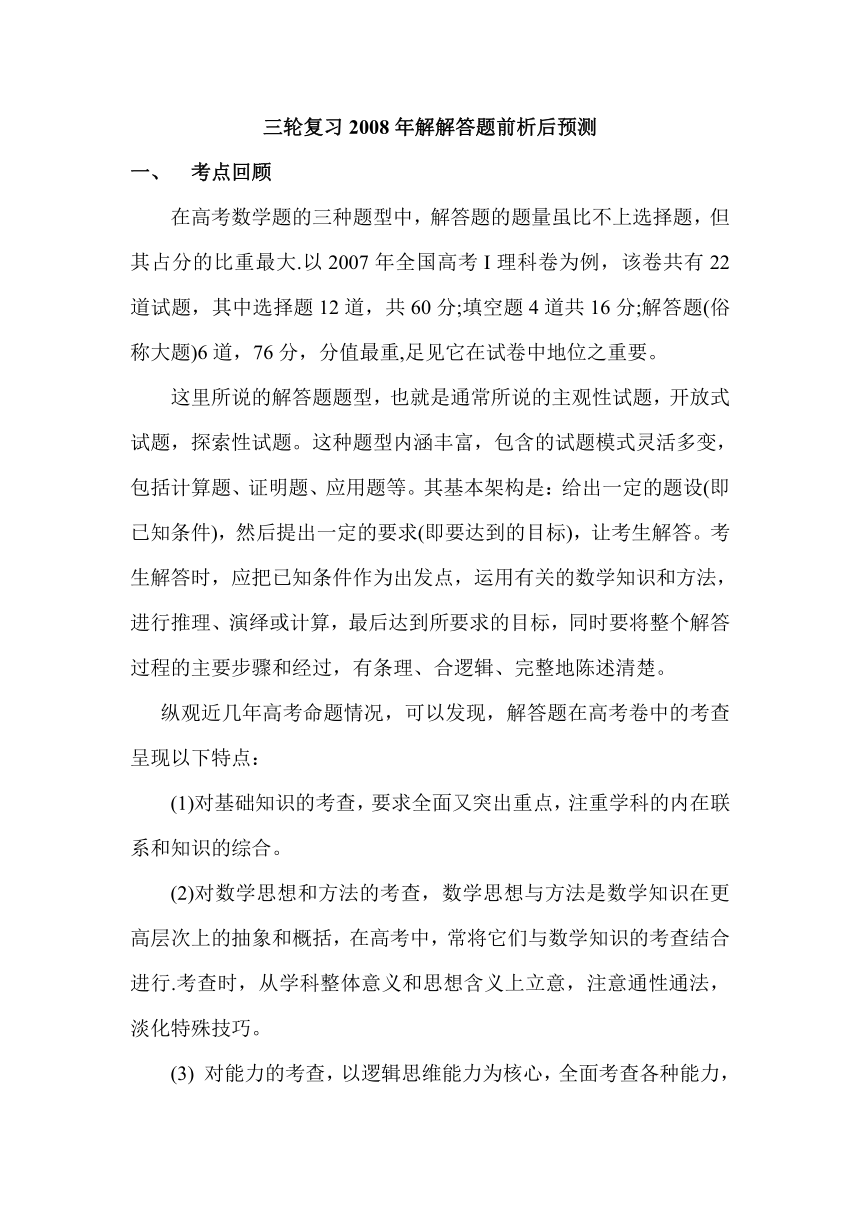

例2对任意函数f(x), x∈D,可按图示构造一个数列发生器,其工作原理如下 ( http: / / www. / wxc / )

①输入数据x0∈D,经数列发生器输出x1=f(x0);

②若x1D,则数列发生器结束工作;若x1∈D,则将x1反馈回输入端,再输出x2=f(x1),并依此规律继续下去 ( http: / / www. / wxc / )

现定义

(1)若输入x0=,则由数列发生器产生数列{xn},请写出{xn}的所有项;

(2)若要数列发生器产生一个无穷的常数列,试求输入的初始数据x0的值;

(3)若输入x0时,产生的无穷数列{xn},满足对任意正整数n均有xn<xn+1;求x0的取值范围 ( http: / / www. / wxc / )

解析 ( http: / / www. / wxc / ) (1)∵f(x)的定义域D=(–∞,–1)∪(–1,+∞)

∴数列{xn}只有三项,

(2)由题意得,即x2–3x+2=0

∴x=1或x=2,即x0=1或2时

故当x0=1时,xn=1,当x0=2时,xn=2(n∈N*)

(3)解不等式,得x<–1或1<x<2

要使x1<x2,则x2<–1或1<x1<2

对于函数

若x1<–1,则x2=f(x1)>4,x3=f(x2)<x2

若1<x1<2时,x2=f(x1)>x1且1<x2<2

依次类推可得数列{xn}的所有项均满足

xn+1>xn(n∈N*)

综上所述,x1∈(1,2)

由x1=f(x0),得x0∈(1,2) ( http: / / www. / wxc / )

评注:本题为近几年高考的一大热点题型——信息题.其解决思路是:读懂题目,透彻地理解题意, 将其翻译成熟悉的数学语言,从而把所给的陌生的情境转化到已有的知识体系中去,再利用已有的数学知识,便可将问题顺利解决.

2.数形结合的策略

数形结合,其实质是将抽象的数学语言与直观的图形结合起来,使抽象思维和形象思维结合.通过对图形的认识,数形的转化,使问题化难为易,化抽象为具体.

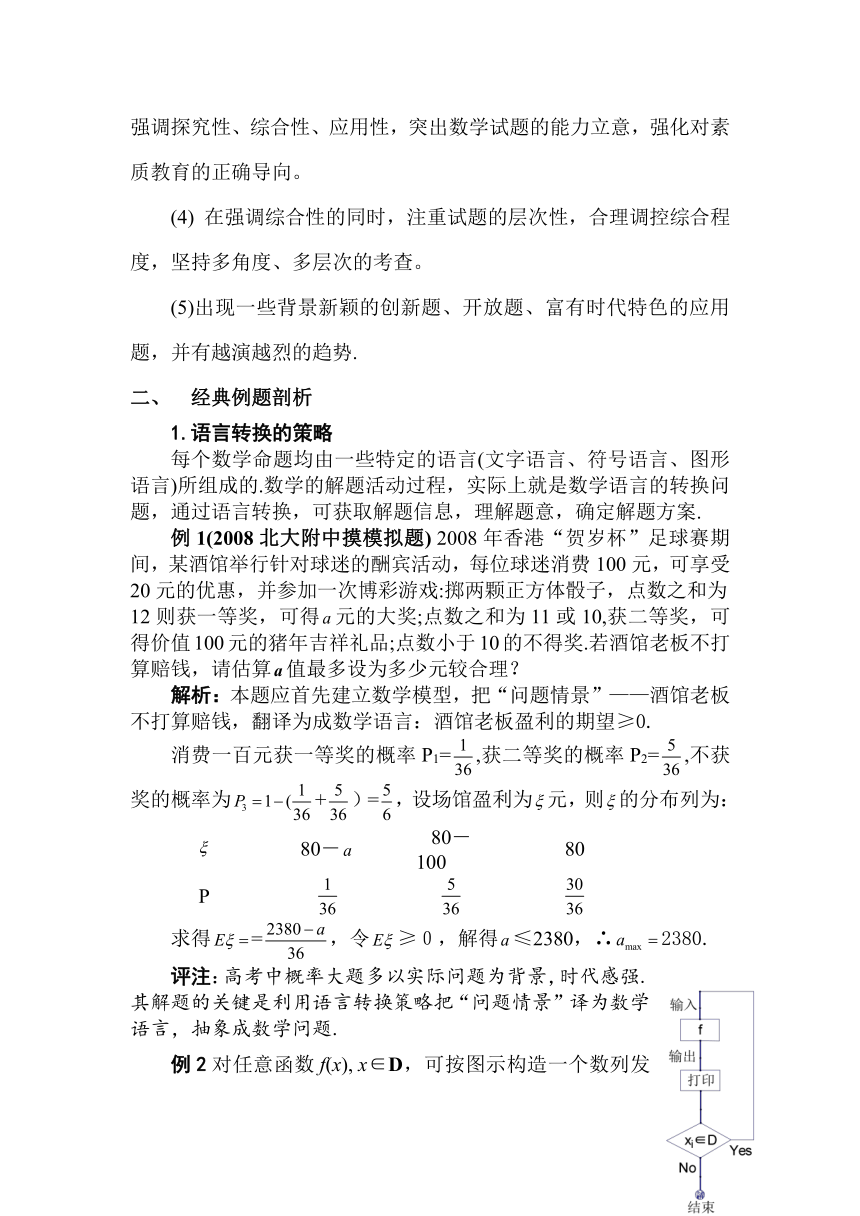

例3设A={x|–2≤x≤a},B={y|y=2x+3,且x∈A},C={z|z=x2,且x∈A },若CB,求实数a的取值范围 ( http: / / www. / wxc / )

解析 ( http: / / www. / wxc / ) ∵y=2x+3在[–2, a]上是增函数

∴–1≤y≤2a+3,即B={y|–1≤y≤2a+3}

作出z=x2的图象,该函数定义域右端点x=a有三种不同的位置情况如下 ( http: / / www. / wxc / )

①当–2≤a≤0时,a2≤z≤4即C={z|a2≤z≤4}

要使CB,必须且只须2a+3≥4得a≥与–2≤a<0矛盾 ( http: / / www. / wxc / )

②当0≤a≤2时,0≤z≤4即C={z|0≤z≤4},要使CB,由图可知 ( http: / / www. / wxc / )

必须且只需

解得≤a≤2

③当a>2时,0≤z≤a2,即C={z|0≤z≤a2},

要使CB必须且只需

解得2<a≤3

④当a<–2时,A=此时B=C=,则CB成立 ( http: / / www. / wxc / )

综上所述,a的取值范围是(–∞,–2)∪[,3] ( http: / / www. / wxc / )

评注:本题借助数形结合,考查有关集合关系运算的题目,解决本题的关键是依靠一元二次函数在区间上的值域求法(结合二次函数的图象)确定集合C.利用函数的图象来处理问题,简洁明了,轻松自如,大大地减少了出错的机会.

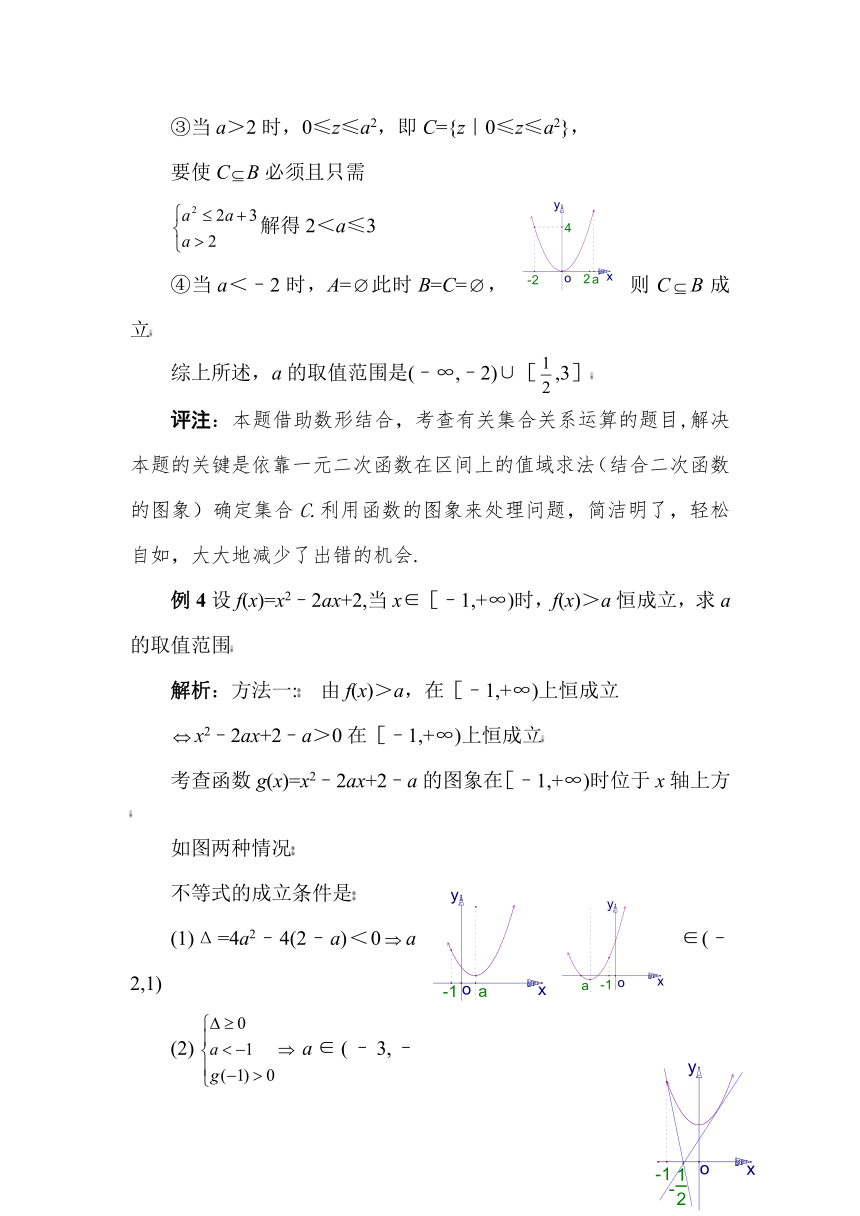

例4设f(x)=x2–2ax+2,当x∈[–1,+∞)时,f(x)>a恒成立,求a的取值范围 ( http: / / www. / wxc / )

解析:方法一: ( http: / / www. / wxc / ) 由f(x)>a,在[–1,+∞)上恒成立

x2–2ax+2–a>0在[–1,+∞)上恒成立 ( http: / / www. / wxc / )

考查函数g(x)=x2–2ax+2–a的图象在[–1,+∞)时位于x轴上方 ( http: / / www. / wxc / )

如图两种情况 ( http: / / www. / wxc / )

不等式的成立条件是 ( http: / / www. / wxc / )

(1)Δ=4a2–4(2–a)<0a∈(–2,1)

(2)a∈(–3,–2,

综上所述a∈(–3,1) ( http: / / www. / wxc / )

方法二: 由f(x)>ax2+2>a(2x+1)

令y1=x2+2,y2=a(2x+1),在同一坐标系中作出两个函数的图象 ( http: / / www. / wxc / )

如图满足条件的直线l位于l1与l2之间,而直线l1、l2对应的a值(即直线的斜率)分别为1,–3,

故直线l对应的a∈(–3,1) ( http: / / www. / wxc / )

评注:应用数形结合的思想,应注意以下数与形的转化 ( http: / / www. / wxc / )

(1)集合的运算及韦恩图;(2)函数及其图象(如本例);(3)数列通项及求和公式的函数特征及函数图象;(4)方程(多指二元方程)及方程的曲线.

以形助数常用的有 ( http: / / www. / wxc / ) 借助数轴;借助函数图象;借助单位圆;借助数式的结构特征;借助于解析几何方法 ( http: / / www. / wxc / )

以数助形常用的有 ( http: / / www. / wxc / ) 借助于几何轨迹所遵循的数量关系;借助于运算结果与几何定理的结合 ( http: / / www. / wxc / )

3、分类讨论的策略

有些解答题不仅在涉及的知识范围上带有较强的综合性,而且就问题本身在来说也受到多种条件的制约,形成错综复杂的局面,很难从整体上加以解决.这时就要把整体划分为若干个局部,“化整为零”,先“各个击破”解决局部问题,最后达到整体上的解决.

例5.(2007年天津理科高考题)已知函数,其中.

(1)当时,求曲线在点处的切线方程;

(2)当时,求函数的单调区间与极值.

解析:(1)解:当时,,,

又,.

所以,曲线在点处的切线方程为,

即.

(2)解:.

由于,以下分两种情况讨论.

①当时,令,得到,.当变化时,的变化情况如下表:

0 0

减函数 极小值 增函数 极大值 减函数

所以在区间,内为减函数,在区间内为增函数.

函数在处取得极小值,且,

函数在处取得极大值,且.

②当时,令,得到,当变化时,的变化情况如下表:

0 0

增函数 极大值 减函数 极小值 增函数

所以在区间,内为增函数,在区间内为减函数.

函数在处取得极大值,且.

函数在处取得极小值,且.

评注:分类讨论应从实际问题出发,选取恰当的标准,然后根据对象的属性把它们不重不漏地划分为若干类,逐类讨论,最后归纳总结得出结论,进行分类讨论的关键是明确分类讨论的原因,这样才能准确恰当地进行分类与讨论,一般地,分类讨论有以下几种情况:定义的概念不同、数学公式或性质的限制条件、运算要求不同、实数的大小及图形位置的不确定或实际问题的情况不同等.

例6 已知{an}是首项为2,公比为的等比数列,Sn为它的前n项和 ( http: / / www. / wxc / )

(1)用Sn表示Sn+1;

(2)是否存在自然数c和k,使得成立 ( http: / / www. / wxc / )

解析 ( http: / / www. / wxc / ) (1)由Sn=4(1–),得

,(n∈N*)

(2)要使,只要

因为

所以,(k∈N*)

故只要Sk–2<c<Sk,(k∈N*)

因为Sk+1>Sk,(k∈N*) ①

所以Sk–2≥S1–2=1 ( http: / / www. / wxc / )

又Sk<4,故要使①成立,c只能取2或3 ( http: / / www. / wxc / )

当c=2时,因为S1=2,所以当k=1时,c<Sk不成立,从而①不成立 ( http: / / www. / wxc / )

当k≥2时,因为,由Sk<Sk+1(k∈N*)得

Sk–2<Sk+1–2

故当k≥2时,Sk–2>c,从而①不成立 ( http: / / www. / wxc / )

当c=3时,因为S1=2,S2=3,

所以当k=1,k=2时,c<Sk不成立,从而①不成立?

因为,又Sk–2<Sk+1–2

所以当k≥3时,Sk–2>c,从而①成立 ( http: / / www. / wxc / )

综上所述,不存在自然数c,k,使成立 ( http: / / www. / wxc / )

评注:本题属于探索性题型,是高考试题的热点题型 ( http: / / www. / wxc / ) 在探讨第2问的解法时,采取优化结论的策略,并灵活运用分类讨论的思想 ( http: / / www. / wxc / ) 即对双参数k,c轮流分类讨论,从而获得答案 ( http: / / www. / wxc / )

4.进退互化的策略

当直接解决一个问题比较困难时,可以考虑一个更特殊的问题,由特殊到一般,即以退为进;或先考虑一个更普遍的问题,由一般到特殊,即先进后退.

例7(2006年全国卷II)设数列{an}的前n项和为Sn,且方程x2-anx-an=0有一根为Sn-1,n=1,2,3,….

(1)求a1,a2;

(2)求{an}的通项公式.

解析:(1)当n=1时,x2-a1x-a1=0有一根为S1-1=a1-1,

于是(a1-1)2-a1(a1-1)-a1=0,解得a1=.

当n=2时,x2-a2x-a2=0有一根为S2-1=a2-,

于是(a2-)2-a2(a2-)-a2=0,解得a1=.

(2)第一、审题.由题设得(Sn-1)2-an(Sn-1)-an=0,当n≥2时,an=Sn-Sn-1,代入上式得Sn-1Sn-2Sn+1=0 ①,显然要求得an只须先求出于是问题便转化为如何求了.

第二、退.先从特殊入手,将S1=a1=,S2=a1+a2=代入①可得S3=.

第三、进.从特殊到一般,据此猜想Sn=,再用数学归纳法证明:

(i)n=1时已知结论成立.

(ii)假设n=k时结论成立,即Sk=,

当n=k+1时,由①得Sk+1=,即Sk+1=,

故n=k+1时结论也成立.

综上,由(i)、(ii)可知Sn=对所有正整数n都成立.

于是当n≥2时,an=Sn-Sn-1=-=,

又n=1时,a1==,所以

{an}的通项公式an=,n=1,2,3,….

评注:进退互化是分析解题思路时最常用的手段,可以起到直接解答问题(举反例)、探索问题结论、寻找解题途径等作用.

5.化归转化的策略

化归转化的思想是解决数学问题时经常使用的基本思想方法,是指在研究解决数学问题时采用某种手段将问题变换,进而使问题得到解决的一种解题策略.

例8(2005年广东高考题)

化简并求函数的值域和最小正周期.

解析:

所以函数f(x)的值域为,最小正周期

评注:三角函数中,求单调区间、值域,周期等问题,一般都需要把函数的解析式化为Asin(ωx+φ)的形式来处理。

例9(2007年福建高考)如图,正三棱柱ABC-A1B1C1的所有棱长都为2,D为CC1中点。

(1)求证:AB1⊥面A1BD;

(2)求二面角A-A1D-B的大小;

(3)求点C到平面A1BD的距离;

解析:(1)取中点,连结.

为正三角形,.

正三棱柱中,平面平面,

平面.

连结,在正方形中,分别为

的中点,

,

.

在正方形中,,

平面.

(2)设与交于点,在平面中,作于,连结,由(1)得平面.

,

为二面角的平面角.

在中,由等面积法可求得,

又,

.

所以二面角的大小为.

(3)中,,.

在正三棱柱中,到平面的距离为.

设点到平面的距离为.

由得,

.

点到平面的距离为.

评注:解立体几何题的最常用思想就是化归与转化.主要体现在:(1)线线、线面、面面的位置转化,如本例第(1)问; (2)空间角向平面角转化,如本例第(2)问;(3)空间距离向点面距离转化,而点面距离又往往用等积法转化或转化为三角形的某边,如本例第(3)问.

6.整体思维的策略

解数学问题时,人们常习惯于把它分成若干个简单的问题,然后再分而治之,各个击破.但有时若能有意识地放大观察问题的“视角”,将需要解决的问题看作一个整体,通过研究问题的整体形式、整体结构,并注意已知条件及待求结论在这个“整体”中的地位和作用,则能通过对整体结构的调节和转化使问题获解,这种从整体观点出发研究问题的过程称为整体思维.

例10(2007年山东高考题)已知椭圆的中心在坐标原点,焦点在轴上,椭圆上的点到焦点距离的最大值为,最小值为.

(1)求椭圆的标准方程;

(2)若直线与椭圆相交于,两点(不是左右顶点),且以为直径的圆过椭圆的右顶点,求证:直线过定点,并求出该定点的坐标.

解析:(I)由题意设椭圆的标准方程为

,

(2)设,由得

,

,.

以AB为直径的圆过椭圆的右顶点,

,,

,

,解得

,且满足.

当时,,直线过定点与已知矛盾;

当时,,直线过定点

综上可知,直线过定点,定点坐标为

评注:本题设点, 但“设而不求”,通过整体代入进行求解,思路简洁,计算量小.“设而不求”是处理解析几何压轴题的最基本思路.利用问题中整体与部分的关系,通过整体代入,整体运算,整体消元,整体合并等方法,常常可以简化运算,找到解题的突破口.

3、 方法总结与2008年高考预测

(一)方法总结

1.完成解答题要把握好的环节:

(1)审题:这是解题的开始,也是解题的基础,一定要全面审视题目的所有条件和答题要求,以求正确、全面理解题意,在整体上把握试题的特点、结构,从而利于解题方法的选择和解题步骤的设计.

在审题思考中,要把握“三性”:即(1)目的性:明确解题结果的终极目标和每一步骤分项目标。(2)准确性:提高概念把握的准确性和运算的准确性。(3)隐含性:注意题设条件的隐含性。审题这第一步,不要怕慢,其实慢中有快,解题方向明确,解题手段合理,这是提高解题速度和准确性的前提和保证.

(2)寻求最佳的解题思路和方法:由于高考试题中的解答题设计比较灵活,因此,做解答题时应注意多方位、多角度地看问题,不能机械地套用模式。而应从各个不同的侧面、角度来识别题目的条件和结论、认识条件和结论之间的关系、图形的几何特征与数式的数量特征的关系,从而找出最佳的解题思路和方法.同时,注意挖掘隐蔽的条件和内在联系,既要防止钻牛角尖,又要防止轻易放弃.

2.确定解题方法时,必须遵循的基本原则:

(1)问题具体化(包括抽象函数用具有相同性质的具体函数作为代表来研究,字母用常数来代表)。即把题目中所涉及的各种概念或概念之间的关系具体明确,有时可画表格或图形,以便于把一般原理、一般规律应用到具体的解题过程中去。

(2)问题简单化。即把综合问题分解为与各相关知识相联系的简单问题,把复杂的形式转化为简单的形式。

(3)问题和谐化。即强调变换问题的条件或结论,使其表现形式符合数或形内部固有的和谐统一的特点,或者突出所涉及的各种数学对象之间的知识联系。

3.完成解答题的技巧

(1)充分利用已有结论

高考试题一般都采用分步设问,其命题意图是分散难点、逐步深入递进,因此,在解题时,可利用已求得的结论,甚至在前几问一时难以解决,但利用前几问的结论能够求解后面问题的情况下,也可直接利用这些结论解决后面的问题.

(2)调整题干设问顺序

有些问题,第一问可能较难入手,而第二问或第三问却容易解决,这时,可以调整设问顺序,先求解第二问或第三问,从而使整个问题都得到解决.

(3)注意获取“步骤分”

对于解答题的阅卷,高考时都采用分步给分,因此,要格外重视解题过程的规范性,充分利用解题步骤得分,以获取步骤分的最大值.

(4)要勤于思考,善于联想

由于解答题具有知识容量大,解题方法多的特点,因此,审题时应考虑多种解题思路,再从中选择一种费时较少的解题方法.在解题时,还要善于联想:联系相关知识,联接相似问题,联想类似方法,从而找到问题的突破口,

(二)2008年高考预测

数学综合性试题常常是高考试卷中把关题和压轴题。在高考中举足轻重,高考的区分层次和选拔使命主要靠这类题型来完成预设目标。目前的高考综合题已经由单纯的知识叠加型转化为知识、方法和能力综合型尤其是创新能力型试题。综合题是高考数学试题的精华部分,具有知识容量大、解题方法多、能力要求高、突显数学思想方法的运用以及要求考生具有一定的创新意识和创新能力等特点。像圆锥曲线综合题、函数方程不等式的交汇题、三角向量的结合问题等将是08年高考的重点;

高考应用性问题的热门话题是增减比率型和方案优化型,另外,估测计算型和信息迁移型也时有出现。当然,数学高考应用性问题关注当前国内外的政治、经济、文化,紧扣时代的主旋律,凸显了学科综合的特色,是历年高考命题的一道亮丽的风景线.可以预见,利用科概率中分布列的期望方差解释实际问题、函数和数列知识及其性质解释、解决实际问题,仍将是08年高考的热点。

4、 强化训练

1.已知,将的图象向左平移,再向上平移2个单位后图象关于对称,

(1) 求实数a,并求出取得最大值时x的集合

(2)求的单调递增区间

2. 在中,角A、B、C所对的边分别是a、b、c,且(其中为的面积).

(1)求;

(2)若的面积

3.袋中的若干个黑球,3个白球,2个红球(大小相同),从中任取2个球,每取得一个黑球得0分,每取一个白球得1分,每取一个红球得2分,已知得0分的概率为,用表示得分,求:

(1)袋中黑球的个球;

(2)的概率分布列;

(3)的数学期望。

4. 已知函数.

(1) 若函数和的图象关于轴对称,解不等式

(2)当时,不等式恒成立,求实数的取值范围.

5.已知二次函数y=f1(x)的图象以原点为顶点且过点(1,1),反比例函数y=f2(x)的图象与直线y=x的两个交点间的距离为8,f(x)=f1(x)+f2(x).

(1)求函数f(x)的表达式;?

(2)证明:当a>3时,关于x的方程f(x)=f(a)有三个实数解.?

6.甲、乙两公司同时开发同一种新产品,经测算,对于函数f(x)、g(x),当甲公司投入x万元作宣传时,若乙公司投入的宣传费小于f(x)万元,则乙公司对这一新产品的开发有失败的风险,否则没有失败的风险;当乙公司投入x万元作宣传时,若甲公司投入的宣传费小于g(x)万元,则甲公司对这一新产品的开发有失败的风险,否则没有失败的风险.

(1)试解释的实际意义;

(2)设,甲、乙公司为了避免恶性竞争,经过协商,同意在双方均无失败风险的情况下尽可能少地投入宣传费用,问甲、乙两公司应投入多少宣传费?

7.在直三棱柱中,,,且异面直线与所成的角为,

(1)求的值;

(2)设是上的任意一点,求点到平面的距离;

(3)请根据下面要求设计一种切割和拼接方法.要求用平行于侧棱的平面去截此三棱柱,切开后的两个几何体再拼接成一个直四棱柱,而且所得四棱柱的表面积小于原三棱柱的表面积.(简 明扼要地写出切割方法、拼接方法,并计算拼接后四棱柱的表面积)

8.设,

(1) 求的单调区间和极值,

(2)若当时,恒有,试确定a的取值范围.

9.定义在定义域D内的函数y=f(x),若对任意,都有则称函数为“Storm”函数.已知函数

(1)若,求过点(1,2)处的切线方程

(2) 函数是否为为“Storm”函数 如果是,请给出证明,如何不是,请说明理由.

10.定义:离心率 的椭圆为“黄金椭圆”.已知椭圆

:的一个焦点为,为椭圆上的任意一点.

(1) 试证:若不是等比数列,则一定不是“黄金椭圆”;

(2) 设E为黄金椭圆,问:是否存在过点F、P的直线L,使L与y轴的交点R满足

?若存在,求直线L的斜率k;若不存在,说明理由.

(3) 已知椭圆E的短轴长是2,点S (0, 2 ),求使取最大值时点P的坐标.

11.对于函数 ,若存在 ,使 成立,

则称为的“滞点”.已知函数f ( x ) = .

(1)试问有无“滞点”?若有求之,否则说明理由;

(2)已知数列的各项均为负数,且满足,求数列的通项公式;

(3)已知,求的前项和.

12 若正整数n能拆成k(k是正整数)个成等差数列且公差不为零的正整数的和,即: n=(其中正整数依次成公差不为零的等差数列),则称n有一个k阶非平凡等差分拆,记作。并且规定:n”的两个非平凡等差分拆是相同的分拆 ‘等价于“且集合与集合相等 ”。请研究并回答下面的问题:

(1)有非平凡等差分拆n的最小正整数是多少?

(2)试写出20的一个非平凡等差分拆,并说明20的非平凡等差分拆不超过5阶。

(3)素数(即质数,除了1和它本身外不再有其他正约数的自然数)有非平凡等差拆吗 若有,试举一例:若没有,试说明你的理由。

[答案]

1.解:(1).

平移后得,又关于对称

.∴

当且仅当时取最大值

所以,取得最大值时的集合为

(2)的单调递增区间为.

2. 解:(1)

(2)由得解得

=13

3.解:(1)设袋中黑球的个数为n,则

化简得:(舍去),即有4个黑球

(2)

的分布列为

0 1 2 3 4

P

(3)

4.解:(1)∵f(x)和g(x)关于y轴对称,∴g(x)=x2+3x..依题意得,即, ∴, ∴x=0或,解得 x=0或或.

故所求不等式的解集是}

(2)时恒成立,恒成立,恒成立. ∵, ∴实数a的取值范围是.

5.解:(1)由已知,设f1(x)=bx2,由f1(x)=1, 得b=1.∴f1(x)=x2.?

设f2(x)=(k>0),则其图象与直线y=x的交点分别为A(k,k),B(-k,-k),由|AB|=8,得k=8,∴f2(x)=,故f(x)=x2+.?

(2)由f(x)=f(a),得x2+=a2+,即=-x2+a2+.?

在同一坐标系内作出f2(x)=和f3(x)=-x2+a2+的大致图象(如图所示),其中f2(x)的图象是以坐标轴为渐近线,且位于第一、三象限的双曲线,f3(x)的图象是以(0,a2+)为顶点,开口向下的抛物线.f2(x)与f3(x)的图象在第三象限有一个交点,即f(x)=f(a)有一个负数解.?

又∵f2(2)=4,f3(2)=-4+a2+,当a>3时,f3(2)-f2(2)=a2+-8>0,?

∴当a>3时,在f3(x)第一象限的图象上存在一点(2,f3(2))在f2(x)图象的上方.?∴f2(x)与f3(x)的图象在第一象限有两个交点,即f(x)=f(a)有两个正数解.

故方程f(x)=f(a)有三个实数解.?

6.解:(1)f(0)=10表示当甲公司不投入宣传费时,乙公司要避免新产品的开发有失败风险,至少要投入10万元宣传费;g(0)=20表示当乙公司不投入宣传费时,甲公司要避免新产品的开发有失败的风险,至少要投入20万元宣传费.

(2)设甲公司投入宣传费x万元,乙公司投入宣传费y万元,依题意,当且仅当

成立,双方均无失败的风险.

由(1)(2)得,

∴,

∴

答:要使双方均无失败风险,甲公司至少要投入24万元,乙公司至少要投入16万元.

7.解:(1)连结A1C,∵ABC-A1B1C1是直三棱柱,且AB=AC=1,∴A1B=A1C=

B1C1//BC即∠A1BC就是异面直线A1B与B1C1所成的角为60°,从而得△A1BC为等边三角形.又∠BAC=90°∴BC==,得a=1.

(2)取B1C1、BC的中点F、E,连A1F,FE,A1E,得△A1EF,由B1C1//BC,BC平面A1BC,B1C1在平面外,∴B1C1//平面A1BC,即D 到平面A1BC的距离就是F到平面A1BC的距离.

由上可知BC⊥A1E,BC⊥FE,可得平面A1BC⊥A1EF,且相交于A1E,故F到平面A1BC的距离就是F到直线A1E的距离.在Rt △A1Ef中,易得所求值为 eq \f(,3) .

(3)原三棱柱表面积为3+

以A1C1,B1C1的中点G,F所在的直线向下切开,使C1与B1重合,拼成一个以1,为边长的长方形,此时表面面积为4<3+

8.解:(1), 又0,

(2),又0∴ ,∴

9..解:(1)∴∴切线方程为

(2) 的导函数是

令

当时,当时,

故在内的极小值是

同理,在内的极大值是

∵,

∴函数的最大值是,最小值是

∵∴函数是 “Storm”函数.

10. (1)证明:假设E为黄金椭圆,则

即与已知矛盾,故椭圆一定不是“黄金椭圆”.

(2)解:依题假设直线L的方程为,

令,

.

点P在椭圆上,

故,与矛盾

所以,满足题意的直线不存在.

(3)依题有,由点P在E上知

(ⅰ)

故时取得最大值,此时点P的坐标是(0,-1)

(ⅱ)当时时取得最大值,

此时点P的坐标是

11.解:(1)令解得

即f(x)存在两个滞点0和2.

(2)由题得,①

故②

由②-①得,

,即是等差数列,且.

当n=1时,由.

(3)③

④

由④-③得

12.;

,所以20的非平凡等差分拆不超过5阶。

(3)设素数p有k阶非平凡等差分拆

P=

,与p是素数矛盾。

K=2m+1,,同理,与p是素数矛盾。

所以,素数没有非平凡等差分拆。

5、 复习建议

1.回归课本

历年来高考命题的一个不变的原则就是“取材于课本,但又不拘泥于课本”,解答题也不例外,解答题所涉及的知识点均来自于课本,甚至不少解答题就是课本例题或习题的变形、改造及综合,因此,在高考复习中,要注意紧扣课本,重视基础知识的理解和掌握,及时查找知识缺漏,构建完整的知识体系,从而为解决解答题作好知识上和能力上的预备.

2.掌握基本题型

纵观近几年高考,可以发现,高考试卷中的解答题通常有以下几种题型:

(1)三角函数与向量综合题;(2)概率与统计应用题;(3)函数应用题;(4)导数题;(4)立体几何题;(5)解析几何题;(6)数列与函数综合题.(7)创新题型.

为此,在高考复习中必须熟练掌握上述几种常见解答题题型的解题思路和方法,.及时反思,善于总结,多试试一题多解,一题多变,以提高解题能力,重视通性通法,但又要避免机械地套用解题模式.

3.重视数学思想和解题策略的复习

在复习中要注意强化以下数学思想:(1)函数与方程的思想方法;(2)数形结合的思想方法;(3)分类讨论的思想方法;(4)化归与类比的思想方法.

同时,应通过适当的习题训练巩固和掌握本文所介绍的求解解答题的常见策略(详见本专题“典例分析”),以提高解题速度和准确率.

4.培养良好的解题习惯,重视解答题解题过程

高考解答题评分时,有“分段评分”和“踩点给分”的特点,若在做题时不重视解题格式,思想紊乱、语言表达不清、格式紊乱都将导致丢分.因此,提高思维能力、语言表达能力,规范解题格式是解答题获取高分甚至满分的重要因素,为此,我们在复习中必须注意培养良好的解题习惯,逐步向“三化”靠拢:解题步骤规范化,书写格式清晰化,语言简练严谨化.

备选题(供审稿老师挑选)

1设函数的图象的一条对称轴是直线

(1)求;

(2)求函数的递减区间;

(3)试说明的图象可由的图象作怎样变换得到。

2.如图,在长方体,点E在棱AB上移动,小蚂蚁从点A沿长方体的表面爬到点C1,所爬的最短路程为。

(1)求证:D1E⊥A1D;

(2)求AB的长度;

(3)在线段AB上是否存在点E,使得二面角。若存在,确定点E的位置;若不存在,请说明理由。

3.设等差数列,S2=6;函数

(1)求常数A的值及函数;

(2)求数列的通项公式;

(3)若

4.已知:三定点,现分别过点A、B作动圆M的切线,两切线交于点P。

(1)求动点P的轨迹方程;

(2)直线截动点P的轨迹所得弦长为2,求m的值;

(3)是否存在常数,使得的值,若不存在,并请说明理由。

5.已知函数

(1)若x1、x2①

②

(2)若

(3)对于任意的a、b、c的值为长的三条线段是否可构成三角形?请说明理由。

备选题答案

1.解:(1)由题意 即

解得

(2) 是增函数

的递减区间,即为的递减区间。

由 解得:。

(3)

纵坐标扩大为2倍(横坐标不变)得到函数y=f(x)的图象

2. (1)证明:连结AD1,由长方体的性质可知:

AE⊥平面AD1,∴AD1是ED1在

平面AD1内的射影。又∵AD=AA1=1,

∴AD1⊥A1D

∴D1E⊥A1D1(三垂线定理)

(2)设AB=x,∵四边形ADD1A是正方形,

∴小蚂蚁从点A沿长方体的表面爬到

点C1可能有两种途径,

如图甲的最短路程为

如图乙的最短路程为

(3)假设存在连结DE,设EB=y,过点D在平面ABCD内作DH⊥EC,连结D1H,则∠D1HD为二面角的平面角,

即

解法二:

(1)如图建立空间坐标系设

AE=a

则E(1,a,0), D1(0,0,1)],A1(1,0,1)

(2)同解法一

(3)假设存在,平面DEC的法向量

设平面D1EC的法向量,则

由题意得:

解得:(舍去)

3.解:(1)由 而

解得A=1

令得

(2)令

当n=1时,a1=S1=2,当n≥2时,an=Sn-Sn-1=n2+n

综合之:an=2n

由题意

∴数列{cn+1}是为公比,以为首项的等比数列。

(3)当

…

当

综合之:…

4.解:(1)由平几知识得:

∴动点P的轨迹是A、B为焦点的双曲线(部分)

设它的方程为

解得:

(2)设直线

若m=0,则

化简得:

解得

(3)当

猜想

当

而

又

5.解:(1)①若证:

只需证:

即

②又

由①得:

两式相加得:

(2)

各式相加得:

说明:直接用比较法证明同样给分

(3)

由

的值为长的三条线段能构成三角形

A

B

C

D

O

F

1、 考点回顾

在高考数学题的三种题型中,解答题的题量虽比不上选择题,但其占分的比重最大.以2007年全国高考I理科卷为例,该卷共有22道试题,其中选择题12道,共60分;填空题4道共16分;解答题(俗称大题)6道,76分,分值最重,足见它在试卷中地位之重要。

这里所说的解答题题型,也就是通常所说的主观性试题,开放式试题,探索性试题。这种题型内涵丰富,包含的试题模式灵活多变,包括计算题、证明题、应用题等。其基本架构是:给出一定的题设(即已知条件),然后提出一定的要求(即要达到的目标),让考生解答。考生解答时,应把已知条件作为出发点,运用有关的数学知识和方法,进行推理、演绎或计算,最后达到所要求的目标,同时要将整个解答过程的主要步骤和经过,有条理、合逻辑、完整地陈述清楚。

纵观近几年高考命题情况,可以发现,解答题在高考卷中的考查呈现以下特点:

(1)对基础知识的考查,要求全面又突出重点,注重学科的内在联系和知识的综合。

(2)对数学思想和方法的考查,数学思想与方法是数学知识在更高层次上的抽象和概括,在高考中,常将它们与数学知识的考查结合进行.考查时,从学科整体意义和思想含义上立意,注意通性通法,淡化特殊技巧。

(3) 对能力的考查,以逻辑思维能力为核心,全面考查各种能力,强调探究性、综合性、应用性,突出数学试题的能力立意,强化对素质教育的正确导向。

(4) 在强调综合性的同时,注重试题的层次性,合理调控综合程度,坚持多角度、多层次的考查。

(5)出现一些背景新颖的创新题、开放题、富有时代特色的应用题,并有越演越烈的趋势.

2、 经典例题剖析

1.语言转换的策略

每个数学命题均由一些特定的语言(文字语言、符号语言、图形语言)所组成的.数学的解题活动过程,实际上就是数学语言的转换问题,通过语言转换,可获取解题信息,理解题意,确定解题方案.

例1(2008北大附中摸模拟题) 2008年香港“贺岁杯”足球赛期间,某酒馆举行针对球迷的酬宾活动,每位球迷消费100元,可享受20元的优惠,并参加一次博彩游戏:掷两颗正方体骰子,点数之和为12则获一等奖,可得元的大奖;点数之和为11或10,获二等奖,可得价值100元的猪年吉祥礼品;点数小于10的不得奖.若酒馆老板不打算赔钱,请估算值最多设为多少元较合理?

解析:本题应首先建立数学模型,把“问题情景”——酒馆老板不打算赔钱,翻译为成数学语言:酒馆老板盈利的期望≥0.

消费一百元获一等奖的概率P1=,获二等奖的概率P2=,不获奖的概率为+)=,设场馆盈利为元,则的分布列为:

80 - 80-100 80

P

求得=,令≥0,解得≤2380,∴2380.

评注:高考中概率大题多以实际问题为背景,时代感强.其解题的关键是利用语言转换策略把“问题情景”译为数学语言,抽象成数学问题.

例2对任意函数f(x), x∈D,可按图示构造一个数列发生器,其工作原理如下 ( http: / / www. / wxc / )

①输入数据x0∈D,经数列发生器输出x1=f(x0);

②若x1D,则数列发生器结束工作;若x1∈D,则将x1反馈回输入端,再输出x2=f(x1),并依此规律继续下去 ( http: / / www. / wxc / )

现定义

(1)若输入x0=,则由数列发生器产生数列{xn},请写出{xn}的所有项;

(2)若要数列发生器产生一个无穷的常数列,试求输入的初始数据x0的值;

(3)若输入x0时,产生的无穷数列{xn},满足对任意正整数n均有xn<xn+1;求x0的取值范围 ( http: / / www. / wxc / )

解析 ( http: / / www. / wxc / ) (1)∵f(x)的定义域D=(–∞,–1)∪(–1,+∞)

∴数列{xn}只有三项,

(2)由题意得,即x2–3x+2=0

∴x=1或x=2,即x0=1或2时

故当x0=1时,xn=1,当x0=2时,xn=2(n∈N*)

(3)解不等式,得x<–1或1<x<2

要使x1<x2,则x2<–1或1<x1<2

对于函数

若x1<–1,则x2=f(x1)>4,x3=f(x2)<x2

若1<x1<2时,x2=f(x1)>x1且1<x2<2

依次类推可得数列{xn}的所有项均满足

xn+1>xn(n∈N*)

综上所述,x1∈(1,2)

由x1=f(x0),得x0∈(1,2) ( http: / / www. / wxc / )

评注:本题为近几年高考的一大热点题型——信息题.其解决思路是:读懂题目,透彻地理解题意, 将其翻译成熟悉的数学语言,从而把所给的陌生的情境转化到已有的知识体系中去,再利用已有的数学知识,便可将问题顺利解决.

2.数形结合的策略

数形结合,其实质是将抽象的数学语言与直观的图形结合起来,使抽象思维和形象思维结合.通过对图形的认识,数形的转化,使问题化难为易,化抽象为具体.

例3设A={x|–2≤x≤a},B={y|y=2x+3,且x∈A},C={z|z=x2,且x∈A },若CB,求实数a的取值范围 ( http: / / www. / wxc / )

解析 ( http: / / www. / wxc / ) ∵y=2x+3在[–2, a]上是增函数

∴–1≤y≤2a+3,即B={y|–1≤y≤2a+3}

作出z=x2的图象,该函数定义域右端点x=a有三种不同的位置情况如下 ( http: / / www. / wxc / )

①当–2≤a≤0时,a2≤z≤4即C={z|a2≤z≤4}

要使CB,必须且只须2a+3≥4得a≥与–2≤a<0矛盾 ( http: / / www. / wxc / )

②当0≤a≤2时,0≤z≤4即C={z|0≤z≤4},要使CB,由图可知 ( http: / / www. / wxc / )

必须且只需

解得≤a≤2

③当a>2时,0≤z≤a2,即C={z|0≤z≤a2},

要使CB必须且只需

解得2<a≤3

④当a<–2时,A=此时B=C=,则CB成立 ( http: / / www. / wxc / )

综上所述,a的取值范围是(–∞,–2)∪[,3] ( http: / / www. / wxc / )

评注:本题借助数形结合,考查有关集合关系运算的题目,解决本题的关键是依靠一元二次函数在区间上的值域求法(结合二次函数的图象)确定集合C.利用函数的图象来处理问题,简洁明了,轻松自如,大大地减少了出错的机会.

例4设f(x)=x2–2ax+2,当x∈[–1,+∞)时,f(x)>a恒成立,求a的取值范围 ( http: / / www. / wxc / )

解析:方法一: ( http: / / www. / wxc / ) 由f(x)>a,在[–1,+∞)上恒成立

x2–2ax+2–a>0在[–1,+∞)上恒成立 ( http: / / www. / wxc / )

考查函数g(x)=x2–2ax+2–a的图象在[–1,+∞)时位于x轴上方 ( http: / / www. / wxc / )

如图两种情况 ( http: / / www. / wxc / )

不等式的成立条件是 ( http: / / www. / wxc / )

(1)Δ=4a2–4(2–a)<0a∈(–2,1)

(2)a∈(–3,–2,

综上所述a∈(–3,1) ( http: / / www. / wxc / )

方法二: 由f(x)>ax2+2>a(2x+1)

令y1=x2+2,y2=a(2x+1),在同一坐标系中作出两个函数的图象 ( http: / / www. / wxc / )

如图满足条件的直线l位于l1与l2之间,而直线l1、l2对应的a值(即直线的斜率)分别为1,–3,

故直线l对应的a∈(–3,1) ( http: / / www. / wxc / )

评注:应用数形结合的思想,应注意以下数与形的转化 ( http: / / www. / wxc / )

(1)集合的运算及韦恩图;(2)函数及其图象(如本例);(3)数列通项及求和公式的函数特征及函数图象;(4)方程(多指二元方程)及方程的曲线.

以形助数常用的有 ( http: / / www. / wxc / ) 借助数轴;借助函数图象;借助单位圆;借助数式的结构特征;借助于解析几何方法 ( http: / / www. / wxc / )

以数助形常用的有 ( http: / / www. / wxc / ) 借助于几何轨迹所遵循的数量关系;借助于运算结果与几何定理的结合 ( http: / / www. / wxc / )

3、分类讨论的策略

有些解答题不仅在涉及的知识范围上带有较强的综合性,而且就问题本身在来说也受到多种条件的制约,形成错综复杂的局面,很难从整体上加以解决.这时就要把整体划分为若干个局部,“化整为零”,先“各个击破”解决局部问题,最后达到整体上的解决.

例5.(2007年天津理科高考题)已知函数,其中.

(1)当时,求曲线在点处的切线方程;

(2)当时,求函数的单调区间与极值.

解析:(1)解:当时,,,

又,.

所以,曲线在点处的切线方程为,

即.

(2)解:.

由于,以下分两种情况讨论.

①当时,令,得到,.当变化时,的变化情况如下表:

0 0

减函数 极小值 增函数 极大值 减函数

所以在区间,内为减函数,在区间内为增函数.

函数在处取得极小值,且,

函数在处取得极大值,且.

②当时,令,得到,当变化时,的变化情况如下表:

0 0

增函数 极大值 减函数 极小值 增函数

所以在区间,内为增函数,在区间内为减函数.

函数在处取得极大值,且.

函数在处取得极小值,且.

评注:分类讨论应从实际问题出发,选取恰当的标准,然后根据对象的属性把它们不重不漏地划分为若干类,逐类讨论,最后归纳总结得出结论,进行分类讨论的关键是明确分类讨论的原因,这样才能准确恰当地进行分类与讨论,一般地,分类讨论有以下几种情况:定义的概念不同、数学公式或性质的限制条件、运算要求不同、实数的大小及图形位置的不确定或实际问题的情况不同等.

例6 已知{an}是首项为2,公比为的等比数列,Sn为它的前n项和 ( http: / / www. / wxc / )

(1)用Sn表示Sn+1;

(2)是否存在自然数c和k,使得成立 ( http: / / www. / wxc / )

解析 ( http: / / www. / wxc / ) (1)由Sn=4(1–),得

,(n∈N*)

(2)要使,只要

因为

所以,(k∈N*)

故只要Sk–2<c<Sk,(k∈N*)

因为Sk+1>Sk,(k∈N*) ①

所以Sk–2≥S1–2=1 ( http: / / www. / wxc / )

又Sk<4,故要使①成立,c只能取2或3 ( http: / / www. / wxc / )

当c=2时,因为S1=2,所以当k=1时,c<Sk不成立,从而①不成立 ( http: / / www. / wxc / )

当k≥2时,因为,由Sk<Sk+1(k∈N*)得

Sk–2<Sk+1–2

故当k≥2时,Sk–2>c,从而①不成立 ( http: / / www. / wxc / )

当c=3时,因为S1=2,S2=3,

所以当k=1,k=2时,c<Sk不成立,从而①不成立?

因为,又Sk–2<Sk+1–2

所以当k≥3时,Sk–2>c,从而①成立 ( http: / / www. / wxc / )

综上所述,不存在自然数c,k,使成立 ( http: / / www. / wxc / )

评注:本题属于探索性题型,是高考试题的热点题型 ( http: / / www. / wxc / ) 在探讨第2问的解法时,采取优化结论的策略,并灵活运用分类讨论的思想 ( http: / / www. / wxc / ) 即对双参数k,c轮流分类讨论,从而获得答案 ( http: / / www. / wxc / )

4.进退互化的策略

当直接解决一个问题比较困难时,可以考虑一个更特殊的问题,由特殊到一般,即以退为进;或先考虑一个更普遍的问题,由一般到特殊,即先进后退.

例7(2006年全国卷II)设数列{an}的前n项和为Sn,且方程x2-anx-an=0有一根为Sn-1,n=1,2,3,….

(1)求a1,a2;

(2)求{an}的通项公式.

解析:(1)当n=1时,x2-a1x-a1=0有一根为S1-1=a1-1,

于是(a1-1)2-a1(a1-1)-a1=0,解得a1=.

当n=2时,x2-a2x-a2=0有一根为S2-1=a2-,

于是(a2-)2-a2(a2-)-a2=0,解得a1=.

(2)第一、审题.由题设得(Sn-1)2-an(Sn-1)-an=0,当n≥2时,an=Sn-Sn-1,代入上式得Sn-1Sn-2Sn+1=0 ①,显然要求得an只须先求出于是问题便转化为如何求了.

第二、退.先从特殊入手,将S1=a1=,S2=a1+a2=代入①可得S3=.

第三、进.从特殊到一般,据此猜想Sn=,再用数学归纳法证明:

(i)n=1时已知结论成立.

(ii)假设n=k时结论成立,即Sk=,

当n=k+1时,由①得Sk+1=,即Sk+1=,

故n=k+1时结论也成立.

综上,由(i)、(ii)可知Sn=对所有正整数n都成立.

于是当n≥2时,an=Sn-Sn-1=-=,

又n=1时,a1==,所以

{an}的通项公式an=,n=1,2,3,….

评注:进退互化是分析解题思路时最常用的手段,可以起到直接解答问题(举反例)、探索问题结论、寻找解题途径等作用.

5.化归转化的策略

化归转化的思想是解决数学问题时经常使用的基本思想方法,是指在研究解决数学问题时采用某种手段将问题变换,进而使问题得到解决的一种解题策略.

例8(2005年广东高考题)

化简并求函数的值域和最小正周期.

解析:

所以函数f(x)的值域为,最小正周期

评注:三角函数中,求单调区间、值域,周期等问题,一般都需要把函数的解析式化为Asin(ωx+φ)的形式来处理。

例9(2007年福建高考)如图,正三棱柱ABC-A1B1C1的所有棱长都为2,D为CC1中点。

(1)求证:AB1⊥面A1BD;

(2)求二面角A-A1D-B的大小;

(3)求点C到平面A1BD的距离;

解析:(1)取中点,连结.

为正三角形,.

正三棱柱中,平面平面,

平面.

连结,在正方形中,分别为

的中点,

,

.

在正方形中,,

平面.

(2)设与交于点,在平面中,作于,连结,由(1)得平面.

,

为二面角的平面角.

在中,由等面积法可求得,

又,

.

所以二面角的大小为.

(3)中,,.

在正三棱柱中,到平面的距离为.

设点到平面的距离为.

由得,

.

点到平面的距离为.

评注:解立体几何题的最常用思想就是化归与转化.主要体现在:(1)线线、线面、面面的位置转化,如本例第(1)问; (2)空间角向平面角转化,如本例第(2)问;(3)空间距离向点面距离转化,而点面距离又往往用等积法转化或转化为三角形的某边,如本例第(3)问.

6.整体思维的策略

解数学问题时,人们常习惯于把它分成若干个简单的问题,然后再分而治之,各个击破.但有时若能有意识地放大观察问题的“视角”,将需要解决的问题看作一个整体,通过研究问题的整体形式、整体结构,并注意已知条件及待求结论在这个“整体”中的地位和作用,则能通过对整体结构的调节和转化使问题获解,这种从整体观点出发研究问题的过程称为整体思维.

例10(2007年山东高考题)已知椭圆的中心在坐标原点,焦点在轴上,椭圆上的点到焦点距离的最大值为,最小值为.

(1)求椭圆的标准方程;

(2)若直线与椭圆相交于,两点(不是左右顶点),且以为直径的圆过椭圆的右顶点,求证:直线过定点,并求出该定点的坐标.

解析:(I)由题意设椭圆的标准方程为

,

(2)设,由得

,

,.

以AB为直径的圆过椭圆的右顶点,

,,

,

,解得

,且满足.

当时,,直线过定点与已知矛盾;

当时,,直线过定点

综上可知,直线过定点,定点坐标为

评注:本题设点, 但“设而不求”,通过整体代入进行求解,思路简洁,计算量小.“设而不求”是处理解析几何压轴题的最基本思路.利用问题中整体与部分的关系,通过整体代入,整体运算,整体消元,整体合并等方法,常常可以简化运算,找到解题的突破口.

3、 方法总结与2008年高考预测

(一)方法总结

1.完成解答题要把握好的环节:

(1)审题:这是解题的开始,也是解题的基础,一定要全面审视题目的所有条件和答题要求,以求正确、全面理解题意,在整体上把握试题的特点、结构,从而利于解题方法的选择和解题步骤的设计.

在审题思考中,要把握“三性”:即(1)目的性:明确解题结果的终极目标和每一步骤分项目标。(2)准确性:提高概念把握的准确性和运算的准确性。(3)隐含性:注意题设条件的隐含性。审题这第一步,不要怕慢,其实慢中有快,解题方向明确,解题手段合理,这是提高解题速度和准确性的前提和保证.

(2)寻求最佳的解题思路和方法:由于高考试题中的解答题设计比较灵活,因此,做解答题时应注意多方位、多角度地看问题,不能机械地套用模式。而应从各个不同的侧面、角度来识别题目的条件和结论、认识条件和结论之间的关系、图形的几何特征与数式的数量特征的关系,从而找出最佳的解题思路和方法.同时,注意挖掘隐蔽的条件和内在联系,既要防止钻牛角尖,又要防止轻易放弃.

2.确定解题方法时,必须遵循的基本原则:

(1)问题具体化(包括抽象函数用具有相同性质的具体函数作为代表来研究,字母用常数来代表)。即把题目中所涉及的各种概念或概念之间的关系具体明确,有时可画表格或图形,以便于把一般原理、一般规律应用到具体的解题过程中去。

(2)问题简单化。即把综合问题分解为与各相关知识相联系的简单问题,把复杂的形式转化为简单的形式。

(3)问题和谐化。即强调变换问题的条件或结论,使其表现形式符合数或形内部固有的和谐统一的特点,或者突出所涉及的各种数学对象之间的知识联系。

3.完成解答题的技巧

(1)充分利用已有结论

高考试题一般都采用分步设问,其命题意图是分散难点、逐步深入递进,因此,在解题时,可利用已求得的结论,甚至在前几问一时难以解决,但利用前几问的结论能够求解后面问题的情况下,也可直接利用这些结论解决后面的问题.

(2)调整题干设问顺序

有些问题,第一问可能较难入手,而第二问或第三问却容易解决,这时,可以调整设问顺序,先求解第二问或第三问,从而使整个问题都得到解决.

(3)注意获取“步骤分”

对于解答题的阅卷,高考时都采用分步给分,因此,要格外重视解题过程的规范性,充分利用解题步骤得分,以获取步骤分的最大值.

(4)要勤于思考,善于联想

由于解答题具有知识容量大,解题方法多的特点,因此,审题时应考虑多种解题思路,再从中选择一种费时较少的解题方法.在解题时,还要善于联想:联系相关知识,联接相似问题,联想类似方法,从而找到问题的突破口,

(二)2008年高考预测

数学综合性试题常常是高考试卷中把关题和压轴题。在高考中举足轻重,高考的区分层次和选拔使命主要靠这类题型来完成预设目标。目前的高考综合题已经由单纯的知识叠加型转化为知识、方法和能力综合型尤其是创新能力型试题。综合题是高考数学试题的精华部分,具有知识容量大、解题方法多、能力要求高、突显数学思想方法的运用以及要求考生具有一定的创新意识和创新能力等特点。像圆锥曲线综合题、函数方程不等式的交汇题、三角向量的结合问题等将是08年高考的重点;

高考应用性问题的热门话题是增减比率型和方案优化型,另外,估测计算型和信息迁移型也时有出现。当然,数学高考应用性问题关注当前国内外的政治、经济、文化,紧扣时代的主旋律,凸显了学科综合的特色,是历年高考命题的一道亮丽的风景线.可以预见,利用科概率中分布列的期望方差解释实际问题、函数和数列知识及其性质解释、解决实际问题,仍将是08年高考的热点。

4、 强化训练

1.已知,将的图象向左平移,再向上平移2个单位后图象关于对称,

(1) 求实数a,并求出取得最大值时x的集合

(2)求的单调递增区间

2. 在中,角A、B、C所对的边分别是a、b、c,且(其中为的面积).

(1)求;

(2)若的面积

3.袋中的若干个黑球,3个白球,2个红球(大小相同),从中任取2个球,每取得一个黑球得0分,每取一个白球得1分,每取一个红球得2分,已知得0分的概率为,用表示得分,求:

(1)袋中黑球的个球;

(2)的概率分布列;

(3)的数学期望。

4. 已知函数.

(1) 若函数和的图象关于轴对称,解不等式

(2)当时,不等式恒成立,求实数的取值范围.

5.已知二次函数y=f1(x)的图象以原点为顶点且过点(1,1),反比例函数y=f2(x)的图象与直线y=x的两个交点间的距离为8,f(x)=f1(x)+f2(x).

(1)求函数f(x)的表达式;?

(2)证明:当a>3时,关于x的方程f(x)=f(a)有三个实数解.?

6.甲、乙两公司同时开发同一种新产品,经测算,对于函数f(x)、g(x),当甲公司投入x万元作宣传时,若乙公司投入的宣传费小于f(x)万元,则乙公司对这一新产品的开发有失败的风险,否则没有失败的风险;当乙公司投入x万元作宣传时,若甲公司投入的宣传费小于g(x)万元,则甲公司对这一新产品的开发有失败的风险,否则没有失败的风险.

(1)试解释的实际意义;

(2)设,甲、乙公司为了避免恶性竞争,经过协商,同意在双方均无失败风险的情况下尽可能少地投入宣传费用,问甲、乙两公司应投入多少宣传费?

7.在直三棱柱中,,,且异面直线与所成的角为,

(1)求的值;

(2)设是上的任意一点,求点到平面的距离;

(3)请根据下面要求设计一种切割和拼接方法.要求用平行于侧棱的平面去截此三棱柱,切开后的两个几何体再拼接成一个直四棱柱,而且所得四棱柱的表面积小于原三棱柱的表面积.(简 明扼要地写出切割方法、拼接方法,并计算拼接后四棱柱的表面积)

8.设,

(1) 求的单调区间和极值,

(2)若当时,恒有,试确定a的取值范围.

9.定义在定义域D内的函数y=f(x),若对任意,都有则称函数为“Storm”函数.已知函数

(1)若,求过点(1,2)处的切线方程

(2) 函数是否为为“Storm”函数 如果是,请给出证明,如何不是,请说明理由.

10.定义:离心率 的椭圆为“黄金椭圆”.已知椭圆

:的一个焦点为,为椭圆上的任意一点.

(1) 试证:若不是等比数列,则一定不是“黄金椭圆”;

(2) 设E为黄金椭圆,问:是否存在过点F、P的直线L,使L与y轴的交点R满足

?若存在,求直线L的斜率k;若不存在,说明理由.

(3) 已知椭圆E的短轴长是2,点S (0, 2 ),求使取最大值时点P的坐标.

11.对于函数 ,若存在 ,使 成立,

则称为的“滞点”.已知函数f ( x ) = .

(1)试问有无“滞点”?若有求之,否则说明理由;

(2)已知数列的各项均为负数,且满足,求数列的通项公式;

(3)已知,求的前项和.

12 若正整数n能拆成k(k是正整数)个成等差数列且公差不为零的正整数的和,即: n=(其中正整数依次成公差不为零的等差数列),则称n有一个k阶非平凡等差分拆,记作。并且规定:n”的两个非平凡等差分拆是相同的分拆 ‘等价于“且集合与集合相等 ”。请研究并回答下面的问题:

(1)有非平凡等差分拆n的最小正整数是多少?

(2)试写出20的一个非平凡等差分拆,并说明20的非平凡等差分拆不超过5阶。

(3)素数(即质数,除了1和它本身外不再有其他正约数的自然数)有非平凡等差拆吗 若有,试举一例:若没有,试说明你的理由。

[答案]

1.解:(1).

平移后得,又关于对称

.∴

当且仅当时取最大值

所以,取得最大值时的集合为

(2)的单调递增区间为.

2. 解:(1)

(2)由得解得

=13

3.解:(1)设袋中黑球的个数为n,则

化简得:(舍去),即有4个黑球

(2)

的分布列为

0 1 2 3 4

P

(3)

4.解:(1)∵f(x)和g(x)关于y轴对称,∴g(x)=x2+3x..依题意得,即, ∴, ∴x=0或,解得 x=0或或.

故所求不等式的解集是}

(2)时恒成立,恒成立,恒成立. ∵, ∴实数a的取值范围是.

5.解:(1)由已知,设f1(x)=bx2,由f1(x)=1, 得b=1.∴f1(x)=x2.?

设f2(x)=(k>0),则其图象与直线y=x的交点分别为A(k,k),B(-k,-k),由|AB|=8,得k=8,∴f2(x)=,故f(x)=x2+.?

(2)由f(x)=f(a),得x2+=a2+,即=-x2+a2+.?

在同一坐标系内作出f2(x)=和f3(x)=-x2+a2+的大致图象(如图所示),其中f2(x)的图象是以坐标轴为渐近线,且位于第一、三象限的双曲线,f3(x)的图象是以(0,a2+)为顶点,开口向下的抛物线.f2(x)与f3(x)的图象在第三象限有一个交点,即f(x)=f(a)有一个负数解.?

又∵f2(2)=4,f3(2)=-4+a2+,当a>3时,f3(2)-f2(2)=a2+-8>0,?

∴当a>3时,在f3(x)第一象限的图象上存在一点(2,f3(2))在f2(x)图象的上方.?∴f2(x)与f3(x)的图象在第一象限有两个交点,即f(x)=f(a)有两个正数解.

故方程f(x)=f(a)有三个实数解.?

6.解:(1)f(0)=10表示当甲公司不投入宣传费时,乙公司要避免新产品的开发有失败风险,至少要投入10万元宣传费;g(0)=20表示当乙公司不投入宣传费时,甲公司要避免新产品的开发有失败的风险,至少要投入20万元宣传费.

(2)设甲公司投入宣传费x万元,乙公司投入宣传费y万元,依题意,当且仅当

成立,双方均无失败的风险.

由(1)(2)得,

∴,

∴

答:要使双方均无失败风险,甲公司至少要投入24万元,乙公司至少要投入16万元.

7.解:(1)连结A1C,∵ABC-A1B1C1是直三棱柱,且AB=AC=1,∴A1B=A1C=

B1C1//BC即∠A1BC就是异面直线A1B与B1C1所成的角为60°,从而得△A1BC为等边三角形.又∠BAC=90°∴BC==,得a=1.

(2)取B1C1、BC的中点F、E,连A1F,FE,A1E,得△A1EF,由B1C1//BC,BC平面A1BC,B1C1在平面外,∴B1C1//平面A1BC,即D 到平面A1BC的距离就是F到平面A1BC的距离.

由上可知BC⊥A1E,BC⊥FE,可得平面A1BC⊥A1EF,且相交于A1E,故F到平面A1BC的距离就是F到直线A1E的距离.在Rt △A1Ef中,易得所求值为 eq \f(,3) .

(3)原三棱柱表面积为3+

以A1C1,B1C1的中点G,F所在的直线向下切开,使C1与B1重合,拼成一个以1,为边长的长方形,此时表面面积为4<3+

8.解:(1), 又0,

(2),又0

9..解:(1)∴∴切线方程为

(2) 的导函数是

令

当时,当时,

故在内的极小值是

同理,在内的极大值是

∵,

∴函数的最大值是,最小值是

∵∴函数是 “Storm”函数.

10. (1)证明:假设E为黄金椭圆,则

即与已知矛盾,故椭圆一定不是“黄金椭圆”.

(2)解:依题假设直线L的方程为,

令,

.

点P在椭圆上,

故,与矛盾

所以,满足题意的直线不存在.

(3)依题有,由点P在E上知

(ⅰ)

故时取得最大值,此时点P的坐标是(0,-1)

(ⅱ)当时时取得最大值,

此时点P的坐标是

11.解:(1)令解得

即f(x)存在两个滞点0和2.

(2)由题得,①

故②

由②-①得,

,即是等差数列,且.

当n=1时,由.

(3)③

④

由④-③得

12.;

,所以20的非平凡等差分拆不超过5阶。

(3)设素数p有k阶非平凡等差分拆

P=

,与p是素数矛盾。

K=2m+1,,同理,与p是素数矛盾。

所以,素数没有非平凡等差分拆。

5、 复习建议

1.回归课本

历年来高考命题的一个不变的原则就是“取材于课本,但又不拘泥于课本”,解答题也不例外,解答题所涉及的知识点均来自于课本,甚至不少解答题就是课本例题或习题的变形、改造及综合,因此,在高考复习中,要注意紧扣课本,重视基础知识的理解和掌握,及时查找知识缺漏,构建完整的知识体系,从而为解决解答题作好知识上和能力上的预备.

2.掌握基本题型

纵观近几年高考,可以发现,高考试卷中的解答题通常有以下几种题型:

(1)三角函数与向量综合题;(2)概率与统计应用题;(3)函数应用题;(4)导数题;(4)立体几何题;(5)解析几何题;(6)数列与函数综合题.(7)创新题型.

为此,在高考复习中必须熟练掌握上述几种常见解答题题型的解题思路和方法,.及时反思,善于总结,多试试一题多解,一题多变,以提高解题能力,重视通性通法,但又要避免机械地套用解题模式.

3.重视数学思想和解题策略的复习

在复习中要注意强化以下数学思想:(1)函数与方程的思想方法;(2)数形结合的思想方法;(3)分类讨论的思想方法;(4)化归与类比的思想方法.

同时,应通过适当的习题训练巩固和掌握本文所介绍的求解解答题的常见策略(详见本专题“典例分析”),以提高解题速度和准确率.

4.培养良好的解题习惯,重视解答题解题过程

高考解答题评分时,有“分段评分”和“踩点给分”的特点,若在做题时不重视解题格式,思想紊乱、语言表达不清、格式紊乱都将导致丢分.因此,提高思维能力、语言表达能力,规范解题格式是解答题获取高分甚至满分的重要因素,为此,我们在复习中必须注意培养良好的解题习惯,逐步向“三化”靠拢:解题步骤规范化,书写格式清晰化,语言简练严谨化.

备选题(供审稿老师挑选)

1设函数的图象的一条对称轴是直线

(1)求;

(2)求函数的递减区间;

(3)试说明的图象可由的图象作怎样变换得到。

2.如图,在长方体,点E在棱AB上移动,小蚂蚁从点A沿长方体的表面爬到点C1,所爬的最短路程为。

(1)求证:D1E⊥A1D;

(2)求AB的长度;

(3)在线段AB上是否存在点E,使得二面角。若存在,确定点E的位置;若不存在,请说明理由。

3.设等差数列,S2=6;函数

(1)求常数A的值及函数;

(2)求数列的通项公式;

(3)若

4.已知:三定点,现分别过点A、B作动圆M的切线,两切线交于点P。

(1)求动点P的轨迹方程;

(2)直线截动点P的轨迹所得弦长为2,求m的值;

(3)是否存在常数,使得的值,若不存在,并请说明理由。

5.已知函数

(1)若x1、x2①

②

(2)若

(3)对于任意的a、b、c的值为长的三条线段是否可构成三角形?请说明理由。

备选题答案

1.解:(1)由题意 即

解得

(2) 是增函数

的递减区间,即为的递减区间。

由 解得:。

(3)

纵坐标扩大为2倍(横坐标不变)得到函数y=f(x)的图象

2. (1)证明:连结AD1,由长方体的性质可知:

AE⊥平面AD1,∴AD1是ED1在

平面AD1内的射影。又∵AD=AA1=1,

∴AD1⊥A1D

∴D1E⊥A1D1(三垂线定理)

(2)设AB=x,∵四边形ADD1A是正方形,

∴小蚂蚁从点A沿长方体的表面爬到

点C1可能有两种途径,

如图甲的最短路程为

如图乙的最短路程为

(3)假设存在连结DE,设EB=y,过点D在平面ABCD内作DH⊥EC,连结D1H,则∠D1HD为二面角的平面角,

即

解法二:

(1)如图建立空间坐标系设

AE=a

则E(1,a,0), D1(0,0,1)],A1(1,0,1)

(2)同解法一

(3)假设存在,平面DEC的法向量

设平面D1EC的法向量,则

由题意得:

解得:(舍去)

3.解:(1)由 而

解得A=1

令得

(2)令

当n=1时,a1=S1=2,当n≥2时,an=Sn-Sn-1=n2+n

综合之:an=2n

由题意

∴数列{cn+1}是为公比,以为首项的等比数列。

(3)当

…

当

综合之:…

4.解:(1)由平几知识得:

∴动点P的轨迹是A、B为焦点的双曲线(部分)

设它的方程为

解得:

(2)设直线

若m=0,则

化简得:

解得

(3)当

猜想

当

而

又

5.解:(1)①若证:

只需证:

即

②又

由①得:

两式相加得:

(2)

各式相加得:

说明:直接用比较法证明同样给分

(3)

由

的值为长的三条线段能构成三角形

A

B

C

D

O

F

同课章节目录