人教版六年级上册数学《圆的面积》说课(课件)(共15张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版六年级上册数学《圆的面积》说课(课件)(共15张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2023-10-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共15张PPT)

圆的面积

数学新课标

数学教学要以学生已有的知识经验为基础;

教学要激发学生的兴趣;

课程内容贴近学生的实际。

数学不是随意的教学,它是要根据学生的发展水平、依托在新课标理念下的教学。

今天我将贯彻这三个理念,将从以下几个方面来展开我的说课:

目 录

说教材

01

说教学目标

03

说学情

02

说教法、学法

04

说教学过程

05

说教材

《圆的面积》是人教版小学数学6年级上册第5单元第3节的内容,属于新课标中 的部分。本课是在学生学习了

后进行学习的,为本节课 奠定了基础。本节课的内容是要让学生

01

01

图形与几何

长方形、正方形等

平面图形的面积和圆的周长

学习圆的面积

理解圆面积的推导方法以及掌握计算方法。

说学情

02

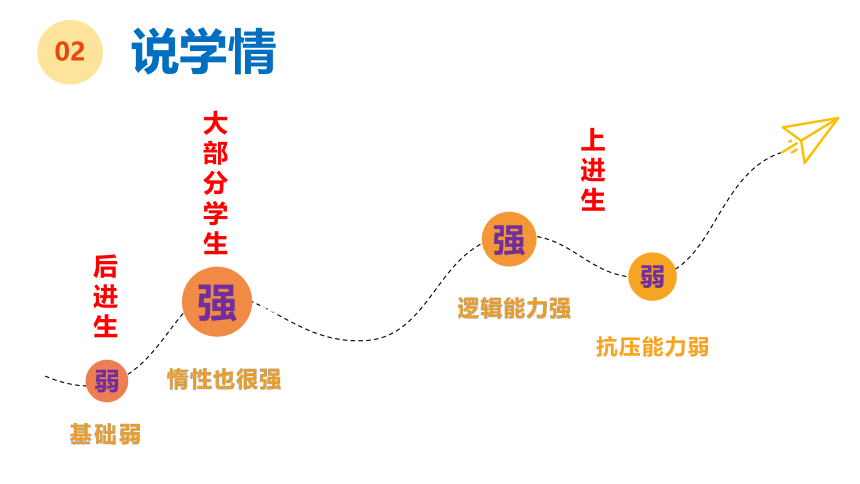

弱

基础弱

后

进

生

强

惰性也很强

大

部

分

学

生

弱

强

上

进

生

逻辑能力强

抗压能力弱

说教学目标

03

知识与技能目标:使学生掌握圆的面积计算公式,并能利用圆的面积解决实际问题。

过程与方法目标:通过动手操作、合作学习,探究圆的面积计算方法。

情感态度目标:通过学习圆的面积,理解数形结合的思想,体会数学与生活的联系。

根据这一部分教学内容在教材中的地位与作用,再结合高年级学生的学情特点分析,我将制定以下教学目标:

说教法、学法

04

新课标指出:教无定法,贵在得法,学生是学习的主体,教师是学生学习的组织者、引导者。

教法

多媒体展示

利用多媒体展示圆的动态分割图。

数形结合法

通过割补法将圆拼补成已学图形进而探究圆的面积公式。

学法

动手操作、自主探究

学生通过动手折纸并进行分割拼接,去探究拼接图形和圆之间的关系。

合作交流法

通过小组合作的方式,交流各自的想法得出结论。

学生的学习动机和求知欲不会自然涌现,它取决于教师所创设的学习情境,因此,上课之前我会向学生展示生活中的圆木桌,并提问学生“如果我想在这个圆木桌上盖满整个桌布,我需要多大的布呢?需要知道圆的什么信息量呢?”

由于之前学过面积的定义,因此通过这种情境导入,使学生了解需要知道圆的面积才能计算出用量的多少,但是由于没学过圆面积的计算方法,因此让学生产生疑问,从而激发学生产生学习本节知识的兴趣,然后引出本节课题:《圆的面积》

第一环节 设疑猜想,激发兴趣

说教学过程

05

根据对以上教学内容和教学目标的分析,本节课我将分为四个环节来安排我的教学过程:

第二环节 合作交流,探索新知

这一环节,我将采取初步感知、深化理解这两个步骤来开展本环节的探索。

第一步 初步感知

首先,我用课件出示教材的主题图,让学生观察图中的问题,并进行思考,如果要算这个草皮的费用,就要算出圆形草坪的面积,那应该怎么去求这个圆形的面积呢?

第二步 深化理解

此时将学生分为4个小组,让学生利用圆规在纸上画出一个圆,并将纸对折平均分成各等份,自己动手分割拼接去发现规律:

第1小组对折2次,平均分成4等份;

第2小组对折3次,平均分成8等份;

第3小组对折4次,平均分成16等份;

第4小组对折5次,平均分成32等份;

发现规律

利用多媒体将学生的成果进行展示,让学生将之前的圆形和分割拼接后的长方形对比,引导学生认识到拼接后的图形逐渐由平行四边形逼近成长方形,并且分割的次数越多,越接近长方形。

再利用转化的思想,使学生理解,如果要求圆的面积就可以转化为求长方形的面积。

(此时提醒学生注意,每次将圆对折后所分割的次数都为偶数份,如果出现了奇数份,则不能很好的进行对比观察)

半圆

C=πr+d

圆周长一半

C=πr

回顾半圆和圆周长一半的区别

探究拼接后的长方形和圆的联系

利用多媒体将拼接后的长方形进行展示,通过颜色进行区分,思考拼接后长方形的长和宽与圆之间的联系。

长方形面积 = 长 × 宽

圆的面积 = πr × r

S = πr

第三环节 练习巩固,内化新知

1、学会了圆面积的基本定义后,回顾一开始导入的桌布问题,并提问学生,如果现在要计算要用多少桌布的量,只需要知道什么量就可以计算了?(目的是让学生用已学知识去解决导入的未知问题,从而让学生发现要知道圆桌的半径去求出面积)

2、完成本节课的例题和做一做。

练习是数学当中必不可少的,是形成技能的主要手段,在学生理解圆的面积的基础上,让学生完成以下例题:

第四环节 拓展延伸,深化新知

在完成基础练习后,我会布置课外作业,便于学生更加理解圆的面积:

实践作业:1、试着量出“一元硬币”的半径,并试着算出它的面积。

拓展作业:2、如果长方形的长为31.4cm,宽为10cm,这个长方形能分割拼接成面积为314cm 的圆嘛?

说板书设计

06

圆的面积

数学新课标

数学教学要以学生已有的知识经验为基础;

教学要激发学生的兴趣;

课程内容贴近学生的实际。

数学不是随意的教学,它是要根据学生的发展水平、依托在新课标理念下的教学。

今天我将贯彻这三个理念,将从以下几个方面来展开我的说课:

目 录

说教材

01

说教学目标

03

说学情

02

说教法、学法

04

说教学过程

05

说教材

《圆的面积》是人教版小学数学6年级上册第5单元第3节的内容,属于新课标中 的部分。本课是在学生学习了

后进行学习的,为本节课 奠定了基础。本节课的内容是要让学生

01

01

图形与几何

长方形、正方形等

平面图形的面积和圆的周长

学习圆的面积

理解圆面积的推导方法以及掌握计算方法。

说学情

02

弱

基础弱

后

进

生

强

惰性也很强

大

部

分

学

生

弱

强

上

进

生

逻辑能力强

抗压能力弱

说教学目标

03

知识与技能目标:使学生掌握圆的面积计算公式,并能利用圆的面积解决实际问题。

过程与方法目标:通过动手操作、合作学习,探究圆的面积计算方法。

情感态度目标:通过学习圆的面积,理解数形结合的思想,体会数学与生活的联系。

根据这一部分教学内容在教材中的地位与作用,再结合高年级学生的学情特点分析,我将制定以下教学目标:

说教法、学法

04

新课标指出:教无定法,贵在得法,学生是学习的主体,教师是学生学习的组织者、引导者。

教法

多媒体展示

利用多媒体展示圆的动态分割图。

数形结合法

通过割补法将圆拼补成已学图形进而探究圆的面积公式。

学法

动手操作、自主探究

学生通过动手折纸并进行分割拼接,去探究拼接图形和圆之间的关系。

合作交流法

通过小组合作的方式,交流各自的想法得出结论。

学生的学习动机和求知欲不会自然涌现,它取决于教师所创设的学习情境,因此,上课之前我会向学生展示生活中的圆木桌,并提问学生“如果我想在这个圆木桌上盖满整个桌布,我需要多大的布呢?需要知道圆的什么信息量呢?”

由于之前学过面积的定义,因此通过这种情境导入,使学生了解需要知道圆的面积才能计算出用量的多少,但是由于没学过圆面积的计算方法,因此让学生产生疑问,从而激发学生产生学习本节知识的兴趣,然后引出本节课题:《圆的面积》

第一环节 设疑猜想,激发兴趣

说教学过程

05

根据对以上教学内容和教学目标的分析,本节课我将分为四个环节来安排我的教学过程:

第二环节 合作交流,探索新知

这一环节,我将采取初步感知、深化理解这两个步骤来开展本环节的探索。

第一步 初步感知

首先,我用课件出示教材的主题图,让学生观察图中的问题,并进行思考,如果要算这个草皮的费用,就要算出圆形草坪的面积,那应该怎么去求这个圆形的面积呢?

第二步 深化理解

此时将学生分为4个小组,让学生利用圆规在纸上画出一个圆,并将纸对折平均分成各等份,自己动手分割拼接去发现规律:

第1小组对折2次,平均分成4等份;

第2小组对折3次,平均分成8等份;

第3小组对折4次,平均分成16等份;

第4小组对折5次,平均分成32等份;

发现规律

利用多媒体将学生的成果进行展示,让学生将之前的圆形和分割拼接后的长方形对比,引导学生认识到拼接后的图形逐渐由平行四边形逼近成长方形,并且分割的次数越多,越接近长方形。

再利用转化的思想,使学生理解,如果要求圆的面积就可以转化为求长方形的面积。

(此时提醒学生注意,每次将圆对折后所分割的次数都为偶数份,如果出现了奇数份,则不能很好的进行对比观察)

半圆

C=πr+d

圆周长一半

C=πr

回顾半圆和圆周长一半的区别

探究拼接后的长方形和圆的联系

利用多媒体将拼接后的长方形进行展示,通过颜色进行区分,思考拼接后长方形的长和宽与圆之间的联系。

长方形面积 = 长 × 宽

圆的面积 = πr × r

S = πr

第三环节 练习巩固,内化新知

1、学会了圆面积的基本定义后,回顾一开始导入的桌布问题,并提问学生,如果现在要计算要用多少桌布的量,只需要知道什么量就可以计算了?(目的是让学生用已学知识去解决导入的未知问题,从而让学生发现要知道圆桌的半径去求出面积)

2、完成本节课的例题和做一做。

练习是数学当中必不可少的,是形成技能的主要手段,在学生理解圆的面积的基础上,让学生完成以下例题:

第四环节 拓展延伸,深化新知

在完成基础练习后,我会布置课外作业,便于学生更加理解圆的面积:

实践作业:1、试着量出“一元硬币”的半径,并试着算出它的面积。

拓展作业:2、如果长方形的长为31.4cm,宽为10cm,这个长方形能分割拼接成面积为314cm 的圆嘛?

说板书设计

06