第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设单元测试(含解析) 2023-2024学年历史人教统编版中外历史纲要上大单元思维强化

文档属性

| 名称 | 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设单元测试(含解析) 2023-2024学年历史人教统编版中外历史纲要上大单元思维强化 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 114.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-12 10:13:24 | ||

图片预览

文档简介

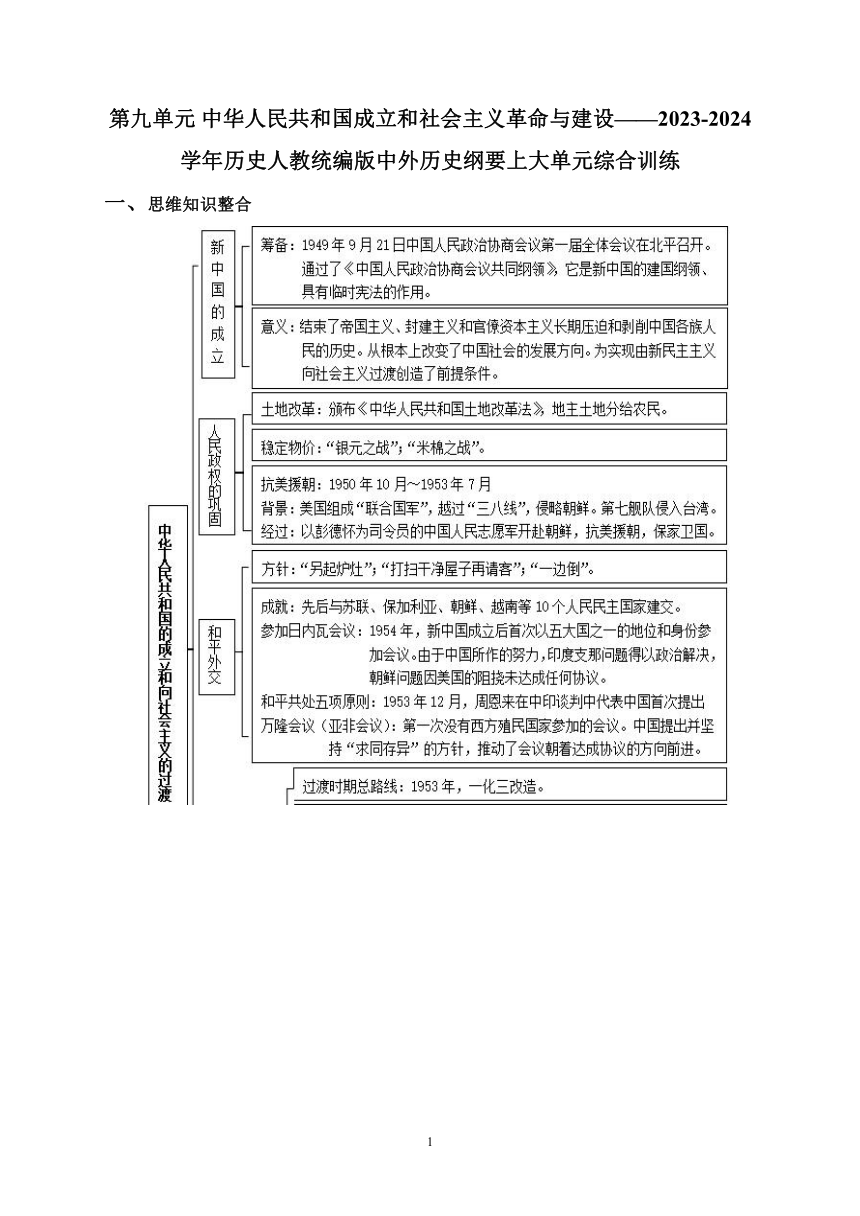

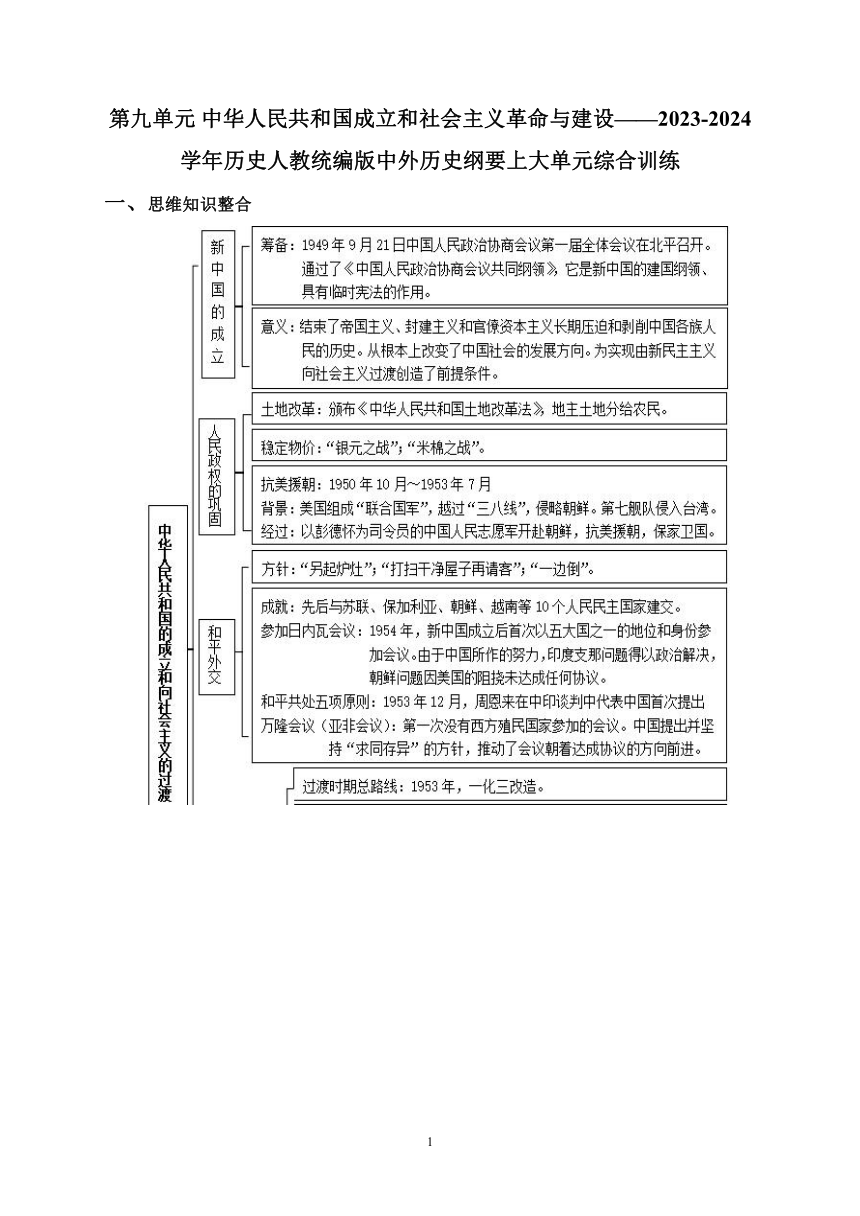

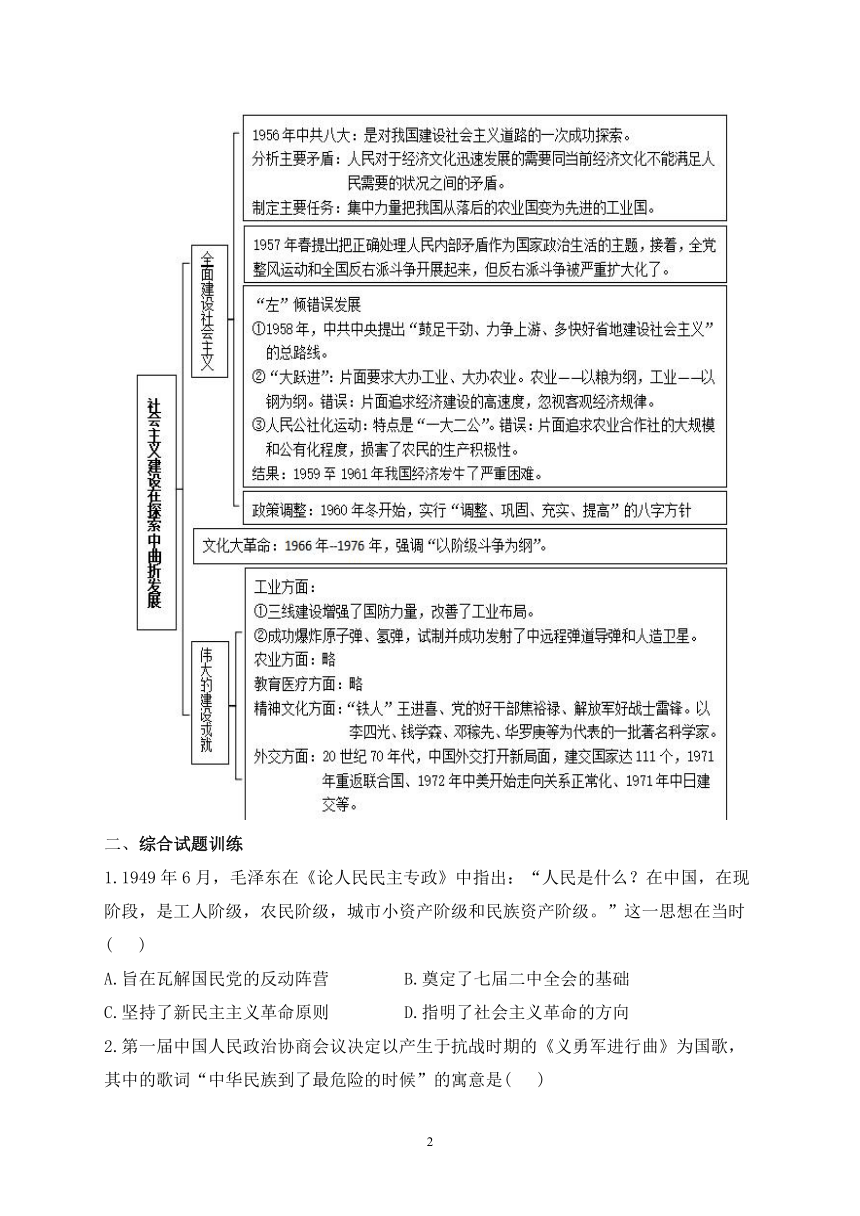

第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设——2023-2024学年历史人教统编版中外历史纲要上大单元综合训练

思维知识整合

综合试题训练

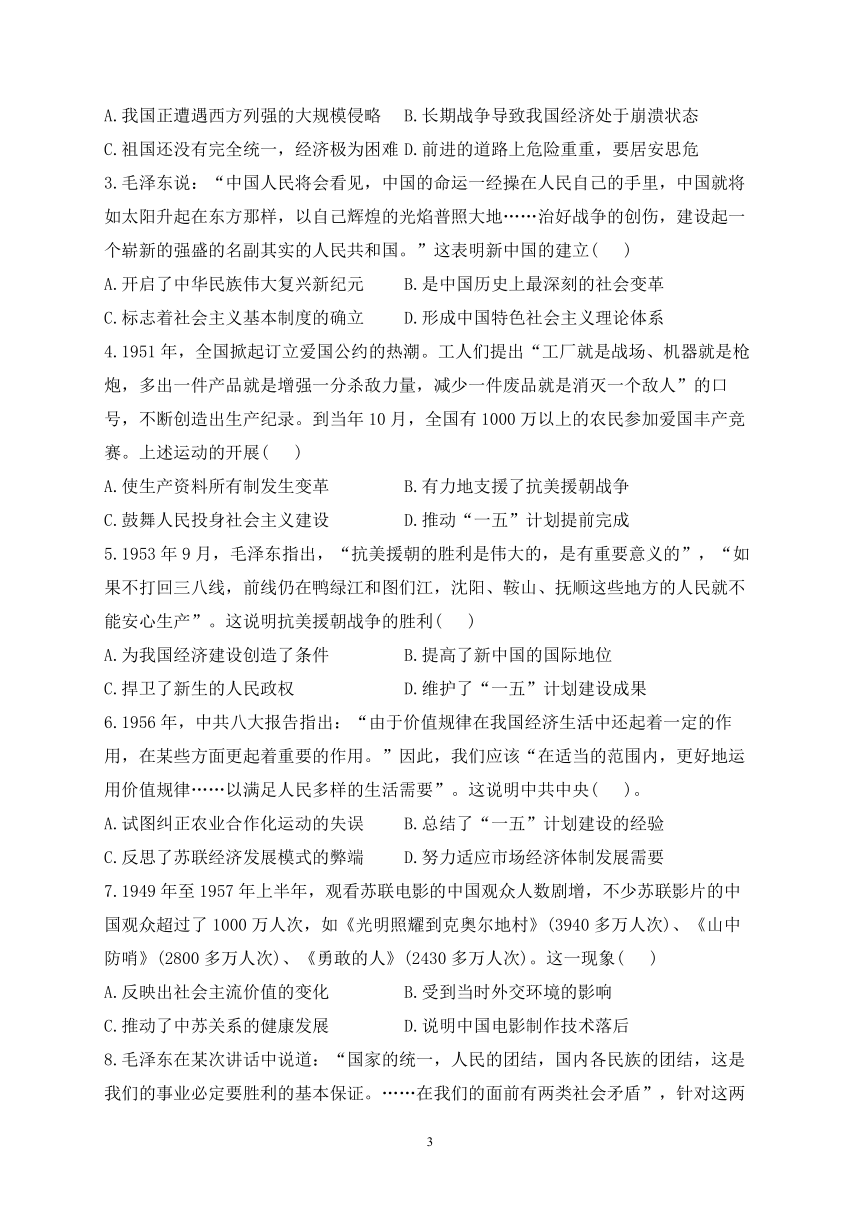

1.1949年6月,毛泽东在《论人民民主专政》中指出:“人民是什么?在中国,在现阶段,是工人阶级,农民阶级,城市小资产阶级和民族资产阶级。”这一思想在当时( )

A.旨在瓦解国民党的反动阵营 B.奠定了七届二中全会的基础

C.坚持了新民主主义革命原则 D.指明了社会主义革命的方向

2.第一届中国人民政治协商会议决定以产生于抗战时期的《义勇军进行曲》为国歌,其中的歌词“中华民族到了最危险的时候”的寓意是( )

A.我国正遭遇西方列强的大规模侵略 B.长期战争导致我国经济处于崩溃状态

C.祖国还没有完全统一,经济极为困难 D.前进的道路上危险重重,要居安思危

3.毛泽东说:“中国人民将会看见,中国的命运一经操在人民自己的手里,中国就将如太阳升起在东方那样,以自己辉煌的光焰普照大地……治好战争的创伤,建设起一个崭新的强盛的名副其实的人民共和国。”这表明新中国的建立( )

A.开启了中华民族伟大复兴新纪元 B.是中国历史上最深刻的社会变革

C.标志着社会主义基本制度的确立 D.形成中国特色社会主义理论体系

4.1951年,全国掀起订立爱国公约的热潮。工人们提出“工厂就是战场、机器就是枪炮,多出一件产品就是增强一分杀敌力量,减少一件废品就是消灭一个敌人”的口号,不断创造出生产纪录。到当年10月,全国有1000万以上的农民参加爱国丰产竞赛。上述运动的开展( )

A.使生产资料所有制发生变革 B.有力地支援了抗美援朝战争

C.鼓舞人民投身社会主义建设 D.推动“一五”计划提前完成

5.1953年9月,毛泽东指出,“抗美援朝的胜利是伟大的,是有重要意义的”,“如果不打回三八线,前线仍在鸭绿江和图们江,沈阳、鞍山、抚顺这些地方的人民就不能安心生产”。这说明抗美援朝战争的胜利( )

A.为我国经济建设创造了条件 B.提高了新中国的国际地位

C.捍卫了新生的人民政权 D.维护了“一五”计划建设成果

6.1956年,中共八大报告指出:“由于价值规律在我国经济生活中还起着一定的作用,在某些方面更起着重要的作用。”因此,我们应该“在适当的范围内,更好地运用价值规律……以满足人民多样的生活需要”。这说明中共中央( )。

A.试图纠正农业合作化运动的失误 B.总结了“一五”计划建设的经验

C.反思了苏联经济发展模式的弊端 D.努力适应市场经济体制发展需要

7.1949年至1957年上半年,观看苏联电影的中国观众人数剧增,不少苏联影片的中国观众超过了1000万人次,如《光明照耀到克奥尔地村》(3940多万人次)、《山中防哨》(2800多万人次)、《勇敢的人》(2430多万人次)。这一现象( )

A.反映出社会主流价值的变化 B.受到当时外交环境的影响

C.推动了中苏关系的健康发展 D.说明中国电影制作技术落后

8.毛泽东在某次讲话中说道:“国家的统一,人民的团结,国内各民族的团结,这是我们的事业必定要胜利的基本保证。……在我们的面前有两类社会矛盾”,针对这两类矛盾他指出可以分别采用“专政”和“团结一批评一团结”的方法。该讲话的重要意义是( )

A.为建立人民共和国奠定思想基础 B.指导中国顺利地向社会主义过渡

C.为认识中国国情奠定了理论基础 D.社会主义民主政治建设进入新阶段

9.20世纪50年代中期,出现了如宋璞的《红豆》、邓友梅的《在悬崖上》、陆文夫的《小巷深处》、丰村的《美丽》等一批文学作品。他们涉及了以往不敢轻易描写的爱情生活题材,揭示了人物丰富的情感世界,折射时代的变迁。这一现象( )

A.反映了百家争鸣的繁荣景象 B.得益于正确的社会主义文化方针

C.根源于社会主义建设新时期 D.说明文学摆脱了意识形态的影响

10.1964年,我国经济建设转向战备轨道,中央作出工业由沿海向内地,由东部向西部纵深发展的部署。到1965年,在西北、西南的建设项目300多个;东北迁往西部的企业及技术支援项目就有140个,涉及多个行业,调出8万人左右。这些举措旨在( )

A.建立完整的工业制造体系 B.改变西部地区的落后状态

C.扭转近代畸形的工业布局 D.保持工业化进程的连续性

11.20世纪50年代初期,“人民外交”成为战后中日关系的实际形式,“日本人民”被认为是反对日美反动统治的“朋友”。进入70年代,中国新闻媒体和外交机构频频改用更广泛意义的“民间外交”谈论中日关系的历史和现状。这一变化说明当时我国( )

A.同周边国家关系得以改善 B.摆脱了西方的孤立包围

C.外交政策的制定日臻成熟 D.调整了外交的基本原则

12.在我国,劳模是时代的导向标。在20世纪我国劳模的评选标准依次是:50-60年代的“老黄牛”精神;60-70年代的“铁人”精神;80-90年代的“当代愚公”精神;进入21世纪评选的标准是“知识型、技能型、创新型”的复合人才。由此可见( )

A.劳模精神是时代精神的生动体现 B.社会主流价值观已经发生转变

C.社会主义新时期更重视精神文明 D.劳模精神的核心是“创新精神”

13.【边疆治理】

材料一 民国建立之初,中央政府对边疆治理尤为重视。《中华民国临时约法》明确规定,中华民国的领土为“二十二行省、内外蒙古、西藏、青海”;中华民国人民“一律平等,无种族、阶级、宗教之区别”;参议院的参议员“每行省、内蒙古、外蒙古、西藏各选派五人,青海选派一人”。中央设立蒙藏事务局,由其负责边疆事务,如发展蒙藏地区经济和社会事业,出版蒙藏回文的《白话报》,设立蒙藏专门学校,嘉奖边疆地区爱国上层人士,任命边疆民族地区的官员等。1919年,孙中山在《建国方略》中提出开发边疆、发展边疆经济与文化的计划,这是中国历史上第一次把边疆建设纳入国家经济建设的一份整体规划。

——摘编自孙宏年《民国初年的边疆治理思想与机构演变(1912-1919年)》等

材料二 1937年的中国的大后方(含川、滇、黔、陕、甘、湘、桂七省)仅有工厂237家,全面抗战爆发后,国民政府决定开展以国防为中心的经济建设运动,将沿海工业向内地迁移,共计内迁工厂448家,机料7.09万余吨,内迁技工人数1.2万余人。……到了1942年,渝、川、康、湖、桂、滇、黔等西南地区和西北的陕甘地区的工厂数占全国90%以上,尤其渝、川、湖最为密集。—据陆婷《抗战时期工业内迁与二十世纪六十年代三线建设》材料三从1964年开始,我国在西南、西北内地省份为主的三线地区开展了一场以战备为中心的大规模基本建设,它历经“三五”到“五五”三个五年计划,安排了几千个建设项目在三线建设过程中,中央还注意到照顾人民的利益,将基建投资从最初的1000亿元压缩到850亿元。广大建设者们怀着与帝国主义发动侵略战争抢速度的决心,经过长达十几年的艰苦奋斗,三线地区国防工业的主要产品生产能力、技术力量都已超过一二线地区。许多长期不发达的内地和少数民族地区涌现了几十个中小工业城市,社会经济、文化水平得到显著提高。

——摘编自郭德宏等《中华人民共和国专题史稿》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,简要评价民国时期边疆治理策略。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分析新中国三线建设的特点,概括国民政府工业内迁和新中国三线建设的共同意义。

14.中华人民共和国成立后,中国共产党带领中国人民进行了大规模的国家建设。阅读材料,完成下列要求。

材料一

从1953年我国完成战后的经济恢复,转入大规模经济建设以后,资本(包括人力资本)和资源的严重缺乏就开始困扰着中国共产党。为此,中国共产党采取了集中有限资本和资源来加快建设重工业和完整工业体系的发展战略。

——摘编自武力《中国共产党对转变经济增长方式的认识与实践》

材料二

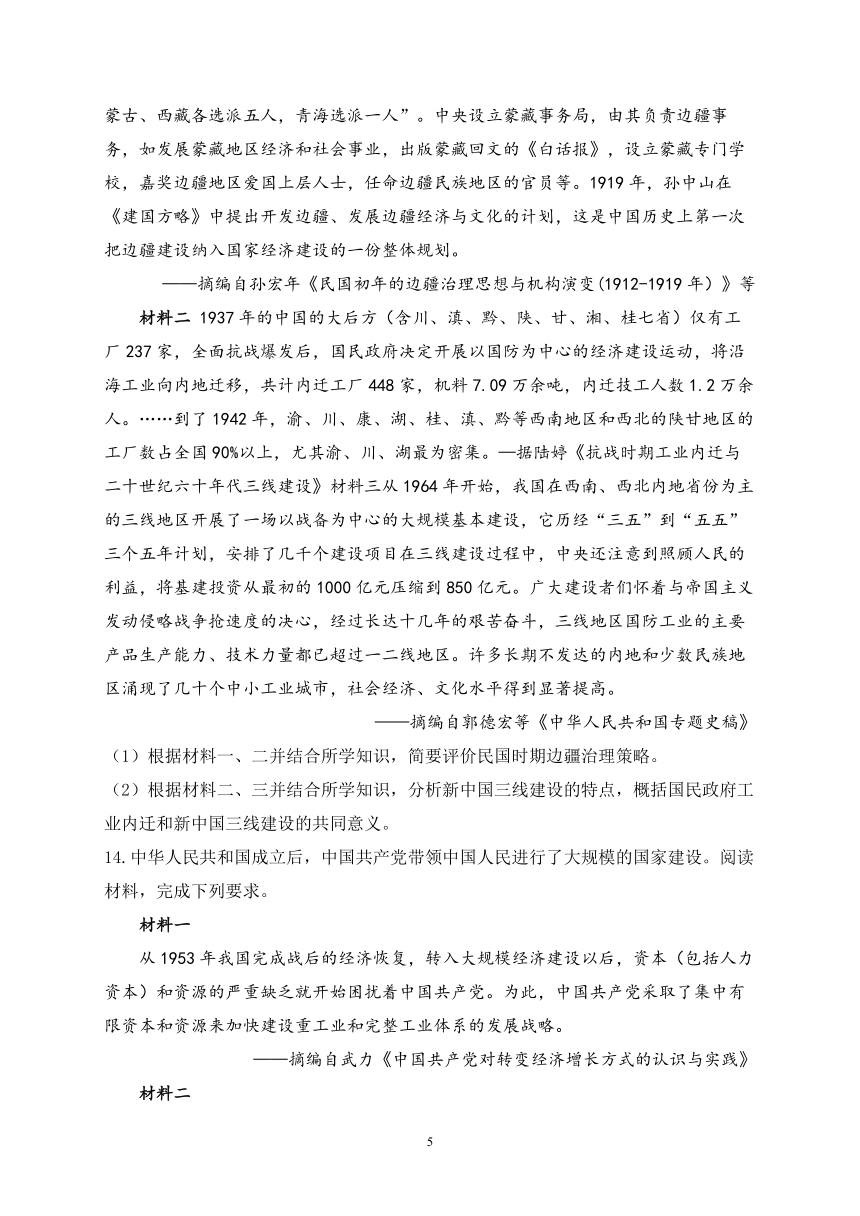

下表为1952年和1957年中国主要产品产量简表。

产品 1952年 1957年 增幅(%)

钢(万吨) 135 535 296

煤炭(万吨) 6600 13100 98

棉布(亿米) 38.3 50.5 32

粮食(万吨) 16392 19505 19

材料三

在这岁月更新的时候,回顾过去一年的巨大成就,我们建设社会主义的信心越发增强了。……我们的事业永远是前进的。但是,在前进的道路上,有时会遇到某些曲折,这也是很自然的,因为我们所从事的社会主义事业,是我国历史上前所未有的一项伟大的艰巨的新事业。

——《人民日报》社论(1957年元旦)

(1)依据材料一,指出中国共产党开始大规模经济建设的前提。结合所学知识,概括中国共产党采取的经济发展战略的作用。

(2)依据材料二,归纳20世纪50年代中国经济发展的状况。

(3)依据材料三,指出《人民日报》社论体现出的心态。结合1956年国内政治、经济形势,分析其形成的主要因素。

答案以及解析

1.答案:C

解析:依据材料“在中国,在现阶段,是工人阶级,农民阶级,城市小资产阶级和民族资产阶级。”,可以看出我国当时的国家性质是新民主主义国家,体现了新民主主义革命的原则,C项正确;1949年4月,国民政府已经被推翻,排除A项;1949年3月,七届二中全会召开,时间不符,排除B项;材料未涉及社会主义革命的内容,排除D项。故选:C。

2.答案:D

解析:本题考查1949年的政协会议。1949年第一届中国人民政治协商会议召开时,确定《义勇军进行曲》作为国歌,其中保留了“中华民族到了最危险的时候”这句歌词,是为了提醒中华民族不要忘记近代中国遭受的民族屈辱,要人们居安思危,故D项正确;1949年我国已经没有大规模西方列强的侵略了,故A项错误;据史实可知,祖国未完全统一、经济困难不是“最危险的时候”本意,故B、C项错误。

3.答案:A

解析:材料“建设起一个崭新的强盛的名副其实的人民共和国",说明新中国的建立结束了半殖民地半封建社会,开启了中华民族伟大复兴新纪元,故选A项;中国历史上最深刻的社会变革是1953—1956年的社会主义改造,排除B项;三大改造的完成标志着社会主义基本制度的确立,排除C项;中国特色社会主义理论体系形成于中共十一届三中全会之后,排除D项。

4.答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。据本题次题干设问词,可知这是影响题,时空是1951年的中国。根据材料“1951年,全国掀起订立爱国公约的热潮。工人们提出‘工厂就是战场、机器就是枪炮,多出一件产品就是增强一分杀敌力量,减少一件废品就是消灭一个敌人’的口号,不断创造出生产纪录。”及所学可知,此时正处于抗美援朝战争时期,工人们以不断刷新生产纪录的形式来展现自己的爱国热情,推动了增产节约运动的发展,极大地支援了抗美援朝战争,B项正确;1956年三大改造的完成,实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变,排除A项;1956年三大改造完成后,标志着我国进入了社会主义初级阶段,排除C项;1957年“一五”计划提前完成,与题干时间不符,排除D项。故选B项。

5.答案:A

解析:根据“如果不打回三八线,前线仍在鸭绿江和图们江,沈阳、鞍山、抚顺这些地方的人民就不能安心生产”可知抗美援朝保证了沈阳、鞍山、抚顺等地人民的安全生产,说明抗美援朝为我国经济建设创造了条件,A项正确;材料主要说明抗美援朝为我国经济建设创造了条件,不能说明提高了新中国的国际地位、捍卫了人民民主政权,排除BC项;1953年我国才刚刚开始“一五”计划,排除D项。故选:A。

6.答案:C

解析:根据材料“在适当的范围内,更好地运用价值规律……以满足人民多样的生活需要”可知,中共八大报告认为要在一定范围内运用价值规律,即承认市场的作用,结合当时的时代背景分析,这一结论是对苏联经济发展模式弊端的反思,故选C项;材料强调的是经济发展规律而非农业生产模式,排除A项;中共八大召开时我国“一五”计划尚未完成,排除B项;这一时期我国实行计划经济模式,排除D项。

7.答案:B

解析:本题考查新中国初期电影的特点。中华人民共和国成立后即与以苏联为首的社会主义国家建立了外交关系,观看苏联电影的中国观众人数剧增,从侧面反映了“一边倒”的外交政策对文化事业的影响,故选B项;苏联是社会主义国家,国内播放苏联电影有利于强化社会主义主流价值观的地位,排除A项;C项夸大了这一现象的作用,且“健康发展”不符合史实,排除C项;观看电影人数多少无法说明中国电影制作技术落后,排除D项。

8.答案:C

解析:A.此时期新中国已经成立,排除A;B.该会议是1957年2月毛泽东在最高国务会议第十一次会议的讲话,社会主义制度基本确立,排除B;C.根据材料“……在我们的面前有两类社会矛盾”结合所学可知,这两类矛盾指的是敌我之间的矛盾和人民内部的矛盾,是1957年2月毛泽东在最高国务会议第十一次会议的讲话,此时三大改造已经完成,社会主义制度基本确立,是探索中国社会主义建设的重大成果,为认识中国国情奠定了理论基础,故C正确;D.材料所涉及时间与社会主义民主政治建设新建段时间不符,社会主义民主政治建设新建段的标志是82宪法的颁布,排除D。故选:C。

9.答案:B

解析:1956 年,党中央和毛主席提出了“百花齐放,百家争鸣”的“双百”方针,材料中这些文学作品的出现得益于这一正确的社会主义文化方针,故选 B项;“百家争鸣”指的是科学领域,而小说属于文学艺术领域,排除 A项;社会主义建设新时期是指改革开放后,时间不符,排除 C项;意识形态影响文学艺术的创作,“摆脱了”说法过于绝对,排除 D项。

10.答案:D

解析:本题考查三线建设。材料描述的是中国历史上的三线建设,是在中苏关系恶化以及国际形势紧张的背景下,为加强战备,逐步调整我国工业布局的一次由东向西转移的战略大调整,其主要目的在于使中国的工业化进程在西部地区继续发展,保持工业化进程的连续性,从而加强国防建设,故D项正确;其余三项均是其客观影响而非主要目的,排除。

11.答案:C

解析:50年代初新中国采对日的“人民外交”强调团结日本人民反对美日反动统治,具有强烈的意识形态色彩,到70年代改用范围更具广泛意义的“民间外交”,说明此时的中国外交政策的制定更加务实、理性,C项正确;材料涉及的是中日外交关系,没有涉及其他周边国家,排除A项;材料也未涉及中国与其他西方国家的关系,排除B项;新中国始终以独立自主的和平外交政策为外交基本原则,排除D项。故选C项。

12.答案:A

解析:根据材料可知,不同时期劳模的评选标准是不一样的,说明劳模精神是时代精神的生动体现,A项正确;社会主流价值观并未转变,排除B项;建国后我国一直重视精神文明建设,排除C项;劳模精神的核心是“工匠精神”,排除D项。故选A项。

13.答案:(1)评价:民国时期特别重视国家统一、领土完整,强调各民族平等;希望利用法律制度规范边疆治理;在一定程度上突出边疆地区人民的民主政治权利;注意提高边疆经济文化发展的战路地位。但除了抗战时期工业和高校内迁客观上促进西南地区和其他边疆地区经济文化发展和民族融合之外,边疆治理策略没有特别成效。

(2)特点:以国防建设为中心;由国家计划主导建设;时间长、规模大;顾及人民的利益。

意义:彰显了中华民族捍卫独立和尊严的精神;提高国家的国防能力;推动了西部地区的经济发展;改善了我国国民经济布局。

解析:(1)根据材料一“《中华民国临时约法》明确规定,中华民国的领土为‘二十二行省、内外蒙古、西藏、青海';中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别”可得出民国时期特别重视国家统一、领土完整,强调各民族平等;希望利用法律制度规范边疆治理;根据材料“参议院的参议员,每行省、内蒙古、外蒙古、西藏各选派五人,青海选派一人。”可得出在一定程度上突出边疆地区人民的民主政治权利;根据材料“中央设立蒙藏事务局,由其负责边疆事务,如发展蒙藏地区经济和社会事业”可得出注意提高边疆经济文化发展的战路地位。根据材料二及所学知识可知,除了抗战时期工业和高校内迁客观上促进西南地区和其他边疆地区经济文化发展和民族融合之外,边疆治理策路没有特别成效。

(2)根据材料三“从1964年开始,我国在西南、西北内地省份为主的三线地区开展了一场以战备为中心的大规模基本建设”可得出以国防建设为中心;由国家计划主导建设;根据材料“它历经‘三五’到‘五五’三个五年计划,安排了几千个建设项目。”可得出时间长、规模大;根据材料“在三线建设过程中,中央还注意到照顾人民的利益”可得出顿及人民的利益;概括国民政府工业内迁和新中国三线建设的共同意义,根据材料及所学知识总结归纳即可得出。

14.答案:(1)前提:国民经济恢复工作的完成。

作用:“一五”计划提前完成,我国开始改变工业落后的面貌;为社会主义工业化奠定了初步基础。

(2)状况:重工业发展迅速;轻工业发展相对缓慢;农业生产发展滞后。

(3)心态:乐观、自信。

因素:三大改造完成;社会主义制度建立;中共八大召开。

解析:(1)第一小问,根据“从1953年我国完成战后的经济恢复,转入大规模经济建设以后”可知,前提是国民经济恢复工作的完成。第二小问,根据“中国共产党采取了集中有限资本和资源来加快建设重工业和完整工业体系的发展战略”可知,作用主要是使得“一五”计划提前完成,我国开始改变工业落后的面貌;为社会主义工业化奠定了初步基础。

(2)根据材料二中的数据并结合所学内容可知,20世纪50年代中国经济发展的状况主要是重工业发展迅速;轻工业发展相对缓慢;农业生产发展滞后。

(3)第一小问,根据“回顾过去一年的巨大成就,我们建设社会主义的信心越发增强了。……我们的事业永远是前进的”可知,心态主要是乐观、自信。第二小问,结合所学知识可知,主要因素是三大改造完成;社会主义制度建立;中共八大召开。

2

思维知识整合

综合试题训练

1.1949年6月,毛泽东在《论人民民主专政》中指出:“人民是什么?在中国,在现阶段,是工人阶级,农民阶级,城市小资产阶级和民族资产阶级。”这一思想在当时( )

A.旨在瓦解国民党的反动阵营 B.奠定了七届二中全会的基础

C.坚持了新民主主义革命原则 D.指明了社会主义革命的方向

2.第一届中国人民政治协商会议决定以产生于抗战时期的《义勇军进行曲》为国歌,其中的歌词“中华民族到了最危险的时候”的寓意是( )

A.我国正遭遇西方列强的大规模侵略 B.长期战争导致我国经济处于崩溃状态

C.祖国还没有完全统一,经济极为困难 D.前进的道路上危险重重,要居安思危

3.毛泽东说:“中国人民将会看见,中国的命运一经操在人民自己的手里,中国就将如太阳升起在东方那样,以自己辉煌的光焰普照大地……治好战争的创伤,建设起一个崭新的强盛的名副其实的人民共和国。”这表明新中国的建立( )

A.开启了中华民族伟大复兴新纪元 B.是中国历史上最深刻的社会变革

C.标志着社会主义基本制度的确立 D.形成中国特色社会主义理论体系

4.1951年,全国掀起订立爱国公约的热潮。工人们提出“工厂就是战场、机器就是枪炮,多出一件产品就是增强一分杀敌力量,减少一件废品就是消灭一个敌人”的口号,不断创造出生产纪录。到当年10月,全国有1000万以上的农民参加爱国丰产竞赛。上述运动的开展( )

A.使生产资料所有制发生变革 B.有力地支援了抗美援朝战争

C.鼓舞人民投身社会主义建设 D.推动“一五”计划提前完成

5.1953年9月,毛泽东指出,“抗美援朝的胜利是伟大的,是有重要意义的”,“如果不打回三八线,前线仍在鸭绿江和图们江,沈阳、鞍山、抚顺这些地方的人民就不能安心生产”。这说明抗美援朝战争的胜利( )

A.为我国经济建设创造了条件 B.提高了新中国的国际地位

C.捍卫了新生的人民政权 D.维护了“一五”计划建设成果

6.1956年,中共八大报告指出:“由于价值规律在我国经济生活中还起着一定的作用,在某些方面更起着重要的作用。”因此,我们应该“在适当的范围内,更好地运用价值规律……以满足人民多样的生活需要”。这说明中共中央( )。

A.试图纠正农业合作化运动的失误 B.总结了“一五”计划建设的经验

C.反思了苏联经济发展模式的弊端 D.努力适应市场经济体制发展需要

7.1949年至1957年上半年,观看苏联电影的中国观众人数剧增,不少苏联影片的中国观众超过了1000万人次,如《光明照耀到克奥尔地村》(3940多万人次)、《山中防哨》(2800多万人次)、《勇敢的人》(2430多万人次)。这一现象( )

A.反映出社会主流价值的变化 B.受到当时外交环境的影响

C.推动了中苏关系的健康发展 D.说明中国电影制作技术落后

8.毛泽东在某次讲话中说道:“国家的统一,人民的团结,国内各民族的团结,这是我们的事业必定要胜利的基本保证。……在我们的面前有两类社会矛盾”,针对这两类矛盾他指出可以分别采用“专政”和“团结一批评一团结”的方法。该讲话的重要意义是( )

A.为建立人民共和国奠定思想基础 B.指导中国顺利地向社会主义过渡

C.为认识中国国情奠定了理论基础 D.社会主义民主政治建设进入新阶段

9.20世纪50年代中期,出现了如宋璞的《红豆》、邓友梅的《在悬崖上》、陆文夫的《小巷深处》、丰村的《美丽》等一批文学作品。他们涉及了以往不敢轻易描写的爱情生活题材,揭示了人物丰富的情感世界,折射时代的变迁。这一现象( )

A.反映了百家争鸣的繁荣景象 B.得益于正确的社会主义文化方针

C.根源于社会主义建设新时期 D.说明文学摆脱了意识形态的影响

10.1964年,我国经济建设转向战备轨道,中央作出工业由沿海向内地,由东部向西部纵深发展的部署。到1965年,在西北、西南的建设项目300多个;东北迁往西部的企业及技术支援项目就有140个,涉及多个行业,调出8万人左右。这些举措旨在( )

A.建立完整的工业制造体系 B.改变西部地区的落后状态

C.扭转近代畸形的工业布局 D.保持工业化进程的连续性

11.20世纪50年代初期,“人民外交”成为战后中日关系的实际形式,“日本人民”被认为是反对日美反动统治的“朋友”。进入70年代,中国新闻媒体和外交机构频频改用更广泛意义的“民间外交”谈论中日关系的历史和现状。这一变化说明当时我国( )

A.同周边国家关系得以改善 B.摆脱了西方的孤立包围

C.外交政策的制定日臻成熟 D.调整了外交的基本原则

12.在我国,劳模是时代的导向标。在20世纪我国劳模的评选标准依次是:50-60年代的“老黄牛”精神;60-70年代的“铁人”精神;80-90年代的“当代愚公”精神;进入21世纪评选的标准是“知识型、技能型、创新型”的复合人才。由此可见( )

A.劳模精神是时代精神的生动体现 B.社会主流价值观已经发生转变

C.社会主义新时期更重视精神文明 D.劳模精神的核心是“创新精神”

13.【边疆治理】

材料一 民国建立之初,中央政府对边疆治理尤为重视。《中华民国临时约法》明确规定,中华民国的领土为“二十二行省、内外蒙古、西藏、青海”;中华民国人民“一律平等,无种族、阶级、宗教之区别”;参议院的参议员“每行省、内蒙古、外蒙古、西藏各选派五人,青海选派一人”。中央设立蒙藏事务局,由其负责边疆事务,如发展蒙藏地区经济和社会事业,出版蒙藏回文的《白话报》,设立蒙藏专门学校,嘉奖边疆地区爱国上层人士,任命边疆民族地区的官员等。1919年,孙中山在《建国方略》中提出开发边疆、发展边疆经济与文化的计划,这是中国历史上第一次把边疆建设纳入国家经济建设的一份整体规划。

——摘编自孙宏年《民国初年的边疆治理思想与机构演变(1912-1919年)》等

材料二 1937年的中国的大后方(含川、滇、黔、陕、甘、湘、桂七省)仅有工厂237家,全面抗战爆发后,国民政府决定开展以国防为中心的经济建设运动,将沿海工业向内地迁移,共计内迁工厂448家,机料7.09万余吨,内迁技工人数1.2万余人。……到了1942年,渝、川、康、湖、桂、滇、黔等西南地区和西北的陕甘地区的工厂数占全国90%以上,尤其渝、川、湖最为密集。—据陆婷《抗战时期工业内迁与二十世纪六十年代三线建设》材料三从1964年开始,我国在西南、西北内地省份为主的三线地区开展了一场以战备为中心的大规模基本建设,它历经“三五”到“五五”三个五年计划,安排了几千个建设项目在三线建设过程中,中央还注意到照顾人民的利益,将基建投资从最初的1000亿元压缩到850亿元。广大建设者们怀着与帝国主义发动侵略战争抢速度的决心,经过长达十几年的艰苦奋斗,三线地区国防工业的主要产品生产能力、技术力量都已超过一二线地区。许多长期不发达的内地和少数民族地区涌现了几十个中小工业城市,社会经济、文化水平得到显著提高。

——摘编自郭德宏等《中华人民共和国专题史稿》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,简要评价民国时期边疆治理策略。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分析新中国三线建设的特点,概括国民政府工业内迁和新中国三线建设的共同意义。

14.中华人民共和国成立后,中国共产党带领中国人民进行了大规模的国家建设。阅读材料,完成下列要求。

材料一

从1953年我国完成战后的经济恢复,转入大规模经济建设以后,资本(包括人力资本)和资源的严重缺乏就开始困扰着中国共产党。为此,中国共产党采取了集中有限资本和资源来加快建设重工业和完整工业体系的发展战略。

——摘编自武力《中国共产党对转变经济增长方式的认识与实践》

材料二

下表为1952年和1957年中国主要产品产量简表。

产品 1952年 1957年 增幅(%)

钢(万吨) 135 535 296

煤炭(万吨) 6600 13100 98

棉布(亿米) 38.3 50.5 32

粮食(万吨) 16392 19505 19

材料三

在这岁月更新的时候,回顾过去一年的巨大成就,我们建设社会主义的信心越发增强了。……我们的事业永远是前进的。但是,在前进的道路上,有时会遇到某些曲折,这也是很自然的,因为我们所从事的社会主义事业,是我国历史上前所未有的一项伟大的艰巨的新事业。

——《人民日报》社论(1957年元旦)

(1)依据材料一,指出中国共产党开始大规模经济建设的前提。结合所学知识,概括中国共产党采取的经济发展战略的作用。

(2)依据材料二,归纳20世纪50年代中国经济发展的状况。

(3)依据材料三,指出《人民日报》社论体现出的心态。结合1956年国内政治、经济形势,分析其形成的主要因素。

答案以及解析

1.答案:C

解析:依据材料“在中国,在现阶段,是工人阶级,农民阶级,城市小资产阶级和民族资产阶级。”,可以看出我国当时的国家性质是新民主主义国家,体现了新民主主义革命的原则,C项正确;1949年4月,国民政府已经被推翻,排除A项;1949年3月,七届二中全会召开,时间不符,排除B项;材料未涉及社会主义革命的内容,排除D项。故选:C。

2.答案:D

解析:本题考查1949年的政协会议。1949年第一届中国人民政治协商会议召开时,确定《义勇军进行曲》作为国歌,其中保留了“中华民族到了最危险的时候”这句歌词,是为了提醒中华民族不要忘记近代中国遭受的民族屈辱,要人们居安思危,故D项正确;1949年我国已经没有大规模西方列强的侵略了,故A项错误;据史实可知,祖国未完全统一、经济困难不是“最危险的时候”本意,故B、C项错误。

3.答案:A

解析:材料“建设起一个崭新的强盛的名副其实的人民共和国",说明新中国的建立结束了半殖民地半封建社会,开启了中华民族伟大复兴新纪元,故选A项;中国历史上最深刻的社会变革是1953—1956年的社会主义改造,排除B项;三大改造的完成标志着社会主义基本制度的确立,排除C项;中国特色社会主义理论体系形成于中共十一届三中全会之后,排除D项。

4.答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。据本题次题干设问词,可知这是影响题,时空是1951年的中国。根据材料“1951年,全国掀起订立爱国公约的热潮。工人们提出‘工厂就是战场、机器就是枪炮,多出一件产品就是增强一分杀敌力量,减少一件废品就是消灭一个敌人’的口号,不断创造出生产纪录。”及所学可知,此时正处于抗美援朝战争时期,工人们以不断刷新生产纪录的形式来展现自己的爱国热情,推动了增产节约运动的发展,极大地支援了抗美援朝战争,B项正确;1956年三大改造的完成,实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变,排除A项;1956年三大改造完成后,标志着我国进入了社会主义初级阶段,排除C项;1957年“一五”计划提前完成,与题干时间不符,排除D项。故选B项。

5.答案:A

解析:根据“如果不打回三八线,前线仍在鸭绿江和图们江,沈阳、鞍山、抚顺这些地方的人民就不能安心生产”可知抗美援朝保证了沈阳、鞍山、抚顺等地人民的安全生产,说明抗美援朝为我国经济建设创造了条件,A项正确;材料主要说明抗美援朝为我国经济建设创造了条件,不能说明提高了新中国的国际地位、捍卫了人民民主政权,排除BC项;1953年我国才刚刚开始“一五”计划,排除D项。故选:A。

6.答案:C

解析:根据材料“在适当的范围内,更好地运用价值规律……以满足人民多样的生活需要”可知,中共八大报告认为要在一定范围内运用价值规律,即承认市场的作用,结合当时的时代背景分析,这一结论是对苏联经济发展模式弊端的反思,故选C项;材料强调的是经济发展规律而非农业生产模式,排除A项;中共八大召开时我国“一五”计划尚未完成,排除B项;这一时期我国实行计划经济模式,排除D项。

7.答案:B

解析:本题考查新中国初期电影的特点。中华人民共和国成立后即与以苏联为首的社会主义国家建立了外交关系,观看苏联电影的中国观众人数剧增,从侧面反映了“一边倒”的外交政策对文化事业的影响,故选B项;苏联是社会主义国家,国内播放苏联电影有利于强化社会主义主流价值观的地位,排除A项;C项夸大了这一现象的作用,且“健康发展”不符合史实,排除C项;观看电影人数多少无法说明中国电影制作技术落后,排除D项。

8.答案:C

解析:A.此时期新中国已经成立,排除A;B.该会议是1957年2月毛泽东在最高国务会议第十一次会议的讲话,社会主义制度基本确立,排除B;C.根据材料“……在我们的面前有两类社会矛盾”结合所学可知,这两类矛盾指的是敌我之间的矛盾和人民内部的矛盾,是1957年2月毛泽东在最高国务会议第十一次会议的讲话,此时三大改造已经完成,社会主义制度基本确立,是探索中国社会主义建设的重大成果,为认识中国国情奠定了理论基础,故C正确;D.材料所涉及时间与社会主义民主政治建设新建段时间不符,社会主义民主政治建设新建段的标志是82宪法的颁布,排除D。故选:C。

9.答案:B

解析:1956 年,党中央和毛主席提出了“百花齐放,百家争鸣”的“双百”方针,材料中这些文学作品的出现得益于这一正确的社会主义文化方针,故选 B项;“百家争鸣”指的是科学领域,而小说属于文学艺术领域,排除 A项;社会主义建设新时期是指改革开放后,时间不符,排除 C项;意识形态影响文学艺术的创作,“摆脱了”说法过于绝对,排除 D项。

10.答案:D

解析:本题考查三线建设。材料描述的是中国历史上的三线建设,是在中苏关系恶化以及国际形势紧张的背景下,为加强战备,逐步调整我国工业布局的一次由东向西转移的战略大调整,其主要目的在于使中国的工业化进程在西部地区继续发展,保持工业化进程的连续性,从而加强国防建设,故D项正确;其余三项均是其客观影响而非主要目的,排除。

11.答案:C

解析:50年代初新中国采对日的“人民外交”强调团结日本人民反对美日反动统治,具有强烈的意识形态色彩,到70年代改用范围更具广泛意义的“民间外交”,说明此时的中国外交政策的制定更加务实、理性,C项正确;材料涉及的是中日外交关系,没有涉及其他周边国家,排除A项;材料也未涉及中国与其他西方国家的关系,排除B项;新中国始终以独立自主的和平外交政策为外交基本原则,排除D项。故选C项。

12.答案:A

解析:根据材料可知,不同时期劳模的评选标准是不一样的,说明劳模精神是时代精神的生动体现,A项正确;社会主流价值观并未转变,排除B项;建国后我国一直重视精神文明建设,排除C项;劳模精神的核心是“工匠精神”,排除D项。故选A项。

13.答案:(1)评价:民国时期特别重视国家统一、领土完整,强调各民族平等;希望利用法律制度规范边疆治理;在一定程度上突出边疆地区人民的民主政治权利;注意提高边疆经济文化发展的战路地位。但除了抗战时期工业和高校内迁客观上促进西南地区和其他边疆地区经济文化发展和民族融合之外,边疆治理策略没有特别成效。

(2)特点:以国防建设为中心;由国家计划主导建设;时间长、规模大;顾及人民的利益。

意义:彰显了中华民族捍卫独立和尊严的精神;提高国家的国防能力;推动了西部地区的经济发展;改善了我国国民经济布局。

解析:(1)根据材料一“《中华民国临时约法》明确规定,中华民国的领土为‘二十二行省、内外蒙古、西藏、青海';中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别”可得出民国时期特别重视国家统一、领土完整,强调各民族平等;希望利用法律制度规范边疆治理;根据材料“参议院的参议员,每行省、内蒙古、外蒙古、西藏各选派五人,青海选派一人。”可得出在一定程度上突出边疆地区人民的民主政治权利;根据材料“中央设立蒙藏事务局,由其负责边疆事务,如发展蒙藏地区经济和社会事业”可得出注意提高边疆经济文化发展的战路地位。根据材料二及所学知识可知,除了抗战时期工业和高校内迁客观上促进西南地区和其他边疆地区经济文化发展和民族融合之外,边疆治理策路没有特别成效。

(2)根据材料三“从1964年开始,我国在西南、西北内地省份为主的三线地区开展了一场以战备为中心的大规模基本建设”可得出以国防建设为中心;由国家计划主导建设;根据材料“它历经‘三五’到‘五五’三个五年计划,安排了几千个建设项目。”可得出时间长、规模大;根据材料“在三线建设过程中,中央还注意到照顾人民的利益”可得出顿及人民的利益;概括国民政府工业内迁和新中国三线建设的共同意义,根据材料及所学知识总结归纳即可得出。

14.答案:(1)前提:国民经济恢复工作的完成。

作用:“一五”计划提前完成,我国开始改变工业落后的面貌;为社会主义工业化奠定了初步基础。

(2)状况:重工业发展迅速;轻工业发展相对缓慢;农业生产发展滞后。

(3)心态:乐观、自信。

因素:三大改造完成;社会主义制度建立;中共八大召开。

解析:(1)第一小问,根据“从1953年我国完成战后的经济恢复,转入大规模经济建设以后”可知,前提是国民经济恢复工作的完成。第二小问,根据“中国共产党采取了集中有限资本和资源来加快建设重工业和完整工业体系的发展战略”可知,作用主要是使得“一五”计划提前完成,我国开始改变工业落后的面貌;为社会主义工业化奠定了初步基础。

(2)根据材料二中的数据并结合所学内容可知,20世纪50年代中国经济发展的状况主要是重工业发展迅速;轻工业发展相对缓慢;农业生产发展滞后。

(3)第一小问,根据“回顾过去一年的巨大成就,我们建设社会主义的信心越发增强了。……我们的事业永远是前进的”可知,心态主要是乐观、自信。第二小问,结合所学知识可知,主要因素是三大改造完成;社会主义制度建立;中共八大召开。

2

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进