第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存单元测试(含解析)2023-2024学年历史人教统编版中外历史纲要上大单元思维强化

文档属性

| 名称 | 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存单元测试(含解析)2023-2024学年历史人教统编版中外历史纲要上大单元思维强化 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 128.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-12 17:53:07 | ||

图片预览

文档简介

第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存——2023-2024学年历史人教统编版中外历史纲要上大单元综合训练

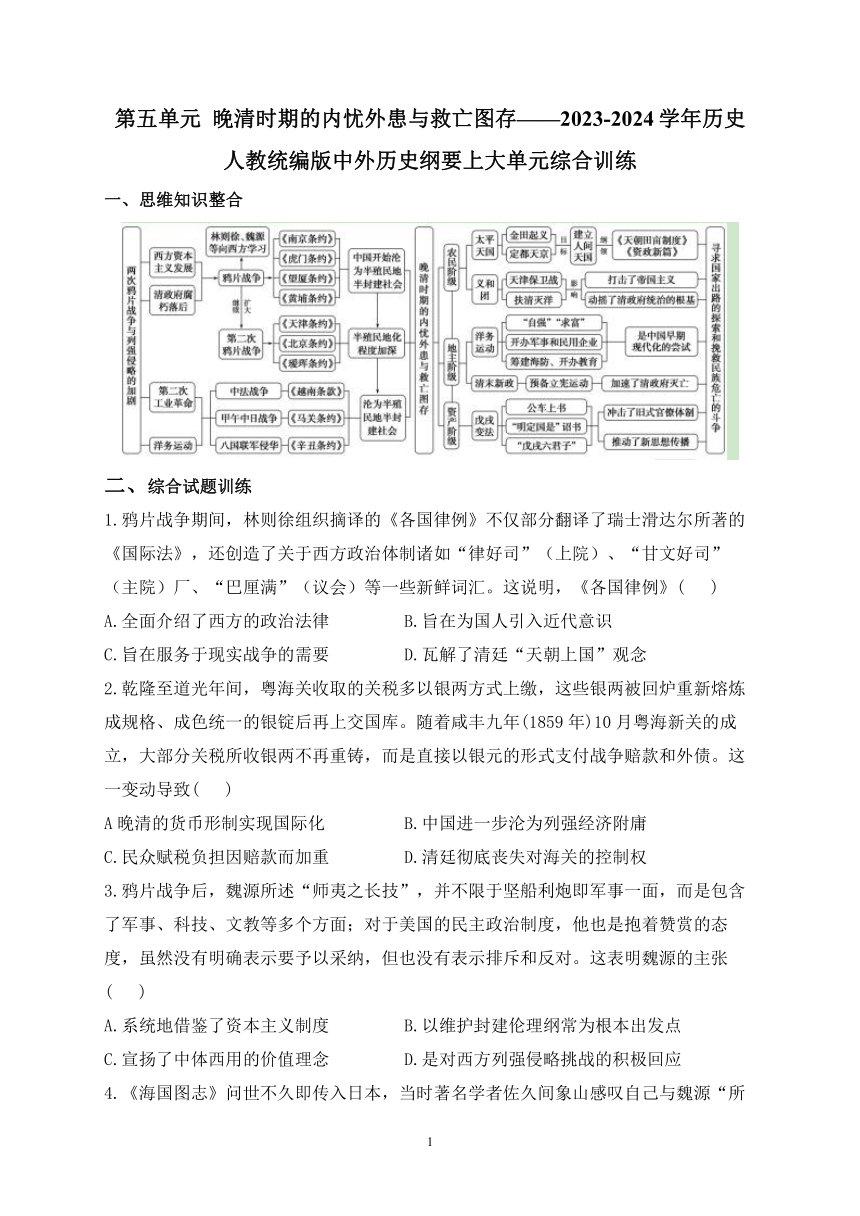

思维知识整合

综合试题训练

1.鸦片战争期间,林则徐组织摘译的《各国律例》不仅部分翻译了瑞士滑达尔所著的《国际法》,还创造了关于西方政治体制诸如“律好司”(上院)、“甘文好司”(主院)厂、“巴厘满”(议会)等一些新鲜词汇。这说明,《各国律例》( )

A.全面介绍了西方的政治法律 B.旨在为国人引入近代意识

C.旨在服务于现实战争的需要 D.瓦解了清廷“天朝上国”观念

2.乾隆至道光年间,粤海关收取的关税多以银两方式上缴,这些银两被回炉重新熔炼成规格、成色统一的银锭后再上交国库。随着咸丰九年(1859年)10月粤海新关的成立,大部分关税所收银两不再重铸,而是直接以银元的形式支付战争赔款和外债。这一变动导致( )

A晚清的货币形制实现国际化 B.中国进一步沦为列强经济附庸

C.民众赋税负担因赔款而加重 D.清廷彻底丧失对海关的控制权

3.鸦片战争后,魏源所述“师夷之长技”,并不限于坚船利炮即军事一面,而是包含了军事、科技、文教等多个方面;对于美国的民主政治制度,他也是抱着赞赏的态度,虽然没有明确表示要予以采纳,但也没有表示排斥和反对。这表明魏源的主张( )

A.系统地借鉴了资本主义制度 B.以维护封建伦理纲常为根本出发点

C.宣扬了中体西用的价值理念 D.是对西方列强侵略挑战的积极回应

4.《海国图志》问世不久即传入日本,当时著名学者佐久间象山感叹自己与魏源“所见亦有暗合者”“真可谓海外同志”,另一日本学者感慨道:“使海内尽得观之,庶乎其为我边防之一助矣!”这表明此时中日两国的有识之士( )

A.有了“开眼看世界”的意识 B.主张中日结盟以反对西方的侵略

C.产生了反对封建专制的思想 D.掀起了“师夷长技”的社会运动

5.马克思说:“推动了这次大爆炸(指太平天国运动)的毫无疑问是英国的大炮。”这说明( )

A.鸦片战争激化了中国社会矛盾,导致太平天国运动的爆发

B.太平天国运动反对鸦片战争中清政府的卖国行为

C.清政府的腐败统治导致阶级矛盾的激化

D.鸦片战争是太平天国运动爆发的根本原因

6.太平天国起事后,清廷官兵不能阻挡,曾国藩、左宗棠等人号召乡人组织湘军,湘军的营制、训练全由曾、左等人自己规划操作,粮饷也自己筹办,由清廷畀以地方封疆大吏的名位,有动员当地资源的权力。李鸿章招募编练淮军,淮军将领在作战行军时期拥有庞大的自主权,并以此权力动员外省资源,不必仰仗中央授权。湘军、淮军的崛起( )

A.体现浓厚的宗法血缘特征 B.推动了晚清军事的近代化

C.加速了清政府政权的垮台 D.影响了晚清政治权力结构

7.第二次鸦片战争初期,尽管中英军队在广东对峙,驻扎在香港的英国军官和记者居然坐船绕过清军防线,进入广东山区度假、狩猎,山区里的居民向他们兜售农产品,提供食宿,并未向两广当局举报敌人潜入。材料从根本上反映了当时( )

A.民众的民族意识较为缺失 B.清政府失去了民众的支持

C.战争没有触及普通的民众 D.国人对世界形势茫然无知

8.英法联军攻占北京后,联军统帅额尔金照会恭亲王奕 ,声称“英法侨民,即在此园(圆明园)内遇害极惨”;而据法国俘虏科尔迪埃记载,巴夏礼一行8人被捕后,“初解至通州,过八里桥”禁锢一庙内,后被押送至京“加锁练(链)干狱”。据此可知( )

A.历史真相因年代久远而无法还原 B.英法侨民遇害是战争爆发的主因

C.侵略者试图为战争暴行寻找借口 D.中西方的维权意识存在明显差异

9.轮船招商局采用“官督商办”的经营管理模式。创办初期,李鸿章通过允许其承运官物、免税、贷款和缓息等多种途径,使它在与外国轮运公司的竞争中未曾处于劣势。从1874年到1892年,年年盈利。由此可知,该局( )

A.得益官方扶助,实力匹敌洋商 B.过于依赖官方,不利自身成长

C.专意谋取贴补,影响竞争公平 D.享有垄断特权,助推同业发展

10.1894年9月15日,清军主帅叶志超下令清军放弃平壤北撤。在相关当事人的公文报告和私人回忆中都提到,当天叶志超曾召集诸将,提出“北门之咽喉既失,子药又不齐全,转运不通,军心惊惧不如暂弃平壤”,众将未提出异议。对此认识正确的是( )

A.甲午战败源于清王朝的腐朽 B.叶志超对战败负有完全责任

C.清军将领谎报军情逃避罪责 D.清政府陆海军协同对日作战

11.梁启超说:“国民之文明程度低者,虽得明主贤相以代治之,及其人亡则其政息焉。譬犹严冬之际,置表于沸水中,虽其度骤升,水一冷而坠如故矣。”…仅凭“圣主”光绪帝“乾纲睿断”是不能取得改革成功的。这反映了梁启超( )

A.对百日维新失败感到遗憾 B.强调国民素养的重要性

C.主张兴民权实行君主立宪 D.放弃资产阶级改良道路

12.八国联军登陆前夕,东南各省督抚收到了朝廷密旨,密旨上说:“沿江沿海各省,彼族觊觎已久,尤关紧要。若再迟疑观望,坐误事机,必至国势日蹙,大局何堪设想 各督抚互相劝勉,联络一气,共挽危局。”这一密旨( )

A.反映了清廷动员东南各省参战的决心

B.某种程度上为后来的“东南互保”授权

C.说明清廷对当前局势有清醒认识

D.实质上号召东南清军与义和团联合作战

13.华夷之辨,又称“夷夏之辨”,在中国历史上产生过重要影响。阅读材料,完成下列要求。

材料一:春秋战国时期的华夷观有一个演变过程。前期更侧重于血缘上与周王室的亲疏,强调华夏诸国是同胞兄弟,夷狄是外族。到春秋中后期,“华夷之辨”在内涵上更专注于文化上的进步与落后,把是否认同华夏礼乐文明作为区分夷夏的标准。这样就形成了以文明与野蛮而不是以种族来区分华夷的观点。“华夷之辨”在春秋战国时期有利于民族凝聚力的形成,并变成强大的精神力量,抵御相对落后的游猎文化对中原文化的征服。以“尊王攘夷”为口号的大国争霸战争也在客观上促进了华夷的融合,在中华民族发展史上有一定的积极作用。

——摘编自朱绍侯《中国古代史教程》

材料二:洋务运动打破了传统的“华夷之别”的世界观,承认“夷狄”却有许多比中国优越之处,中国“人无弃才不如夷,地无遗利不如夷,君民不隔不如夷,名实不符不如夷”,中国不能拘泥于祖宗之成法,而应循用西洋之法以求逐渐富强,否则中国永远处于落后挨打的地步。这种交易进化的历史观,朦胧地看到世界历史发展的大势,洋溢着一种奋发向上的精神。

——章开沅、朱英《中国近代史》

(1)据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期“华夷之辨”的发展变化,指出这种观念的积极作用。

(2)据材料二并结合所学知识,指出洋务派“华夷”世界观的新特点,举例说明洋务派基于这种新世界观所作的努力。

14.一百年前,康有为、梁启超等人发起了戊戌变法,却昙花一现,归于失败,然戊戌变法却引起了人们的持续关注。阅读材料,回答问题。

材料一 戊戌变法在中国历史上第一次提出了由传统走向现代的系统方案。……倡导博爱、平等、自由、人权。这些思想观念并没有因戊戌变法的失败而消失其影响,相反,更加深入人心。……构成了中国现代化的逻辑起点。

——摘编自颜炳罡《戊戌变法与中国现代化进程》

材料二 “百日维新”虽然失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立做出了有益的尝试。以后发生的历次革命运动,从现代化的进程看,都与戊戌变法有着历史的连续性。也正因为如此,史学界才会把戊戌变法视作近代中国(政治)现代化进程的起点。

——摘编自《回顾戊戌·重温历史》

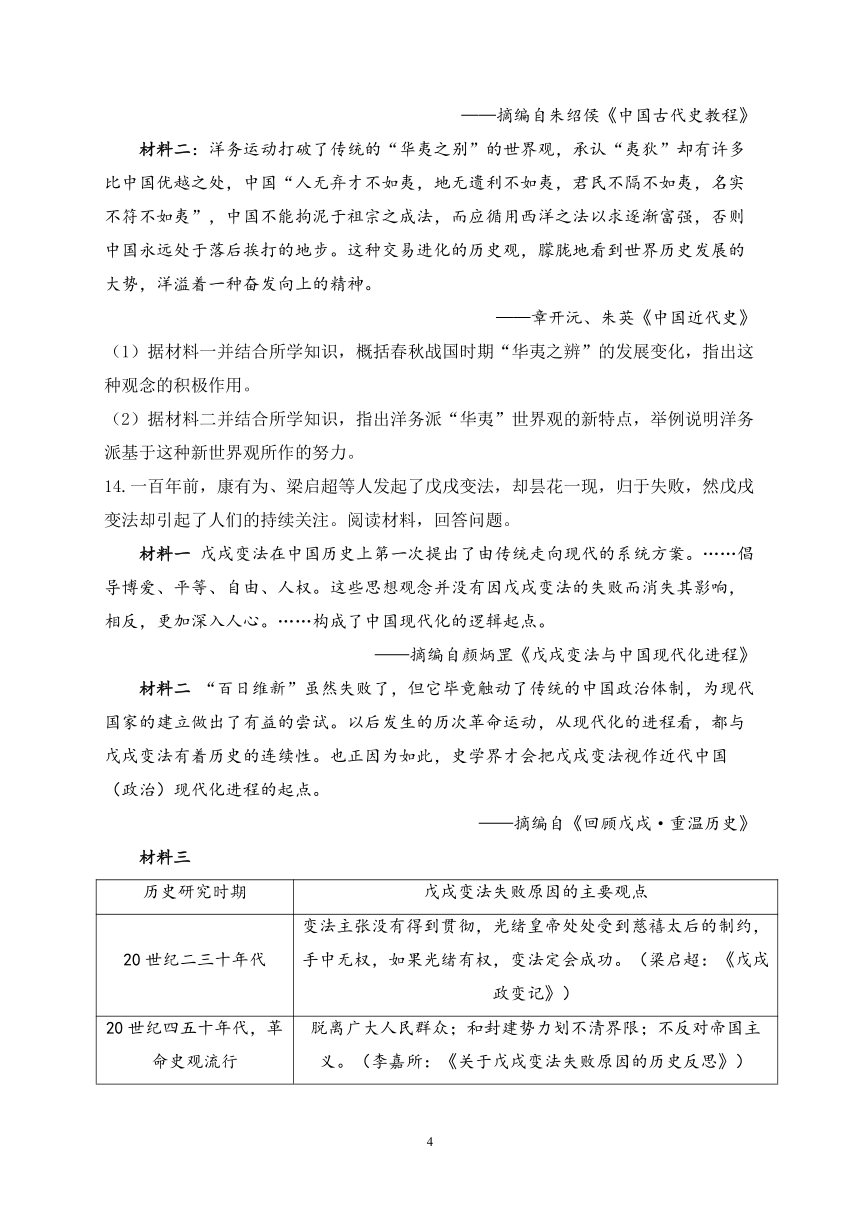

材料三

历史研究时期 戊戌变法失败原因的主要观点

20世纪二三十年代 变法主张没有得到贯彻,光绪皇帝处处受到慈禧太后的制约,手中无权,如果光绪有权,变法定会成功。(梁启超:《戊戌政变记》)

20世纪四五十年代,革命史观流行 脱离广大人民群众;和封建势力划不清界限;不反对帝国主义。(李嘉所:《关于戊戌变法失败原因的历史反思》)

20世纪六七十年代,阶级斗争史观流行 改良运动的产生,总是对抗革命、企图缓和社会矛盾,本质上是反动的。(中国近代史丛书编写组:《戊戌变法》)

20世纪八十年代以来 客观因素:政治结构不平衡;社会结构不利于变法;文化氛围不成熟。主观因素:即变法者指导思想和具体策略的不完善;变法者操作艺术和采取行为的不成熟与缺乏灵活性。(摘编自张喜云《改革开放以来学界关于戊戌变法研究综述》)

(1)根据材料一、二,说明作者对戊戌变法构成中国现代化进程起点的不同认识。

(2)史学界关于戊戌变法失败的原因有不同的观点。根据材料三并结合所学知识,概括分析影响不同观点形成的因素。

答案以及解析

1.答案:B

解析:本题考查林则徐“开眼看世界”。B项正确:由材料“不仅部分翻译了瑞士滑达尔所著的《国际法》,还创造了关于西方政治体制……一些新鲜词汇”可知《各国律例》有利于开启民智,推动民众了解西方法律和制度,为国人引入近代意识。A项说法绝对:“全面”表述过于绝对。C项主旨不符:《各国律例》是对西方国家的介绍,书籍内容不全为战争服务。D项说法绝对:“瓦解了”表述过于绝对。

2.答案:B

解析:题干信息“随着咸丰九年(1859年)10月粤海新关的成立,大部分关税所收银两不再重铸,而是直接以银元的形式支付战争赔款和外债”中国已经开始被动融入世界金融体系,中国进一步步沦为列强经济附庸,故B正确;A项“货币形制实现国际化”不符合史实排除;C不符合题干主旨,排除。D项说法绝对,不符合史实,排除。故选:B。

3.答案:D

解析:本题考查魏源“开眼看世界”。D项正确:结合材料及所学知识可知,魏源“师夷之长技”的主张是对西方列强侵略挑战的积极回应。A项史实不符:魏源作为地主阶级抵抗派,没有“系统地借鉴了资本主义制度”。B项主旨不符:材料没有封建伦理纲常的相关信息。C项史实不符:中体西用思想与材料所述时间不符。

4.答案:A

解析:本题考查魏源与《海国图志》。结合所学知识可知,19世纪中期,《海国图志》得到一些日本学者的赞同,表明此时中日两国的有识之士有了“开眼看世界”的意识,故A项正确。材料并未体现中日结盟以反对西方侵略的主张,排除B项;魏源写作的《海国图志》并不反对封建专制,排除C项;材料不足以说明中日两国都掀起了“师夷长技”的社会运动,排除D项。

5.答案:A

解析:材料“推动了这次大爆炸(指太平天国运动)的毫无疑问是英国的大炮”强调的是鸦片战争对太平天国运动的激化作用,A选项符合题意。太平天国运动的从其纲领和口号来看仍属于旧式的农民起义,因此B选项错误。C选项与材料无关,排除太平天国运动的根本原因是阶级矛盾激化的产物,D选项排除。故选:A。

6.答案:D

解析:据材料可知,清政府为了镇压太平天国,不得不倚重湘军、淮军,使得中央的一些权力下放到地方,影响了晚清政治权力结构,故D项正确;宗法血缘特征是嫡长子继承制,湘军、淮军的崛起,并不是靠血缘关系,排除A项;“推动了晚清军事的近代化”的是洋务运动,湘军、淮军仍属于旧式军队,排除B项;加速清政府政权垮台的是太平天国运动和废科举及列强人侵等,而不是“湘军、淮军的崛起”,排除C项。

7.答案:A

解析:本题考查晚清时期民众的民族意识的缺失。根据材料信息可知,第二次鸦片战争期间,广东山区的居民向英国军官和记者兜售农产品、提供食宿,且并未向地方政府举报敌人潜入,这在本质上反映了当时民众缺乏民族意识,不能深刻认识到英国对中国的侵略,故A项正确。材料体现的是民众的民族意识的缺失,并未体现民众对清政府政权的不认同,排除B项;C项说法与史实不符,第二次鸦片战争中很多普通民众遭受战火摧残,排除;材料并未强调中国人对世界形势的茫然无知,排除D项。

8.答案:C

解析:本题是单类型单项选择题。据设问可知,这是推断题,时空是第二次鸦片战争时期。根据材料“英法联军攻占北京后,联军统帅额尔金照会恭亲王奕 ,声称‘英法侨民,即在此园(圆明园)内遇害极惨’”可知,第二次鸦片战争期间,英法联军统帅额尔金以其侨民被害为借口对中国发动了侵略战争,即侵略者试图为战争暴行寻找借口,C项正确;“历史真相因年代久远而无法还原”表述有误,历史真相并不会因年代久远而无法还原,排除A项;英法侨民遇害是列强发动战争的借口,并不是主要原因,排除B项;材料未对比中西方的维权意识,与题干信息无关,排除D项。故选C项。

9.答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:近代中国。材料强调,1874年到1892年轮船招商局年年盈利,但盈利原因是因为官方扶持,如允许其承运官物、免税、贷款和缓息等,而不是依靠自身的管理优势、技术优势等,这并不利于企业自身的发展,B项正确;材料只是强调轮船招商局在创办初期不处于劣势,不等于实力可以匹敌洋商,排除A项;结合所学可知,轮船招商局属于洋务派创办的民用企业,主要目的是为军用企业提供资金,故“专意谋取贴补”的说法错误,排除C项;材料只是强调轮船招商局得到官方扶持,不等同于“享有垄断特权”,排除D项。故选B项。

10.答案:A

解析:依据相关当事人公文报告和私人回忆可知,平壤清军后援补给断绝,军心动摇,叶志超在征得诸将意见后下令北撤,这反映了甲午战争中清王朝的腐朽,A项正确。叶志超作为统帅对战败负有责任,但“完全责任”表述绝对,排除B项;“谎报军情”无法仅凭题干材料佐证,排除C项;清朝陆军的撤退与北洋舰队的英勇抗敌明显不协同,排除D项。

11.答案:B

解析:本题考查梁启超的思想主张。从材料“国民之文明程度低者,虽得明主贤相以代治之,及其人亡则其政息焉”可知梁启超认为由于国民的素质过低,即使有明主贤相建立新制度,也不会长久存在,他强调国民素养对于中国政治制度变革的重要性,故选B项;从材料“国民之文明程度低者,虽得明主贤相以代治之,及其人亡则其政息焉”可知材料的主旨是说明国民素质对政治的影响,不是对百日维新失败感到遗憾,排除A项;材料体现的是梁启超对于国民素质与实行民主政治关系的表述,没有涉及梁启超主张兴民权实行君主立宪,排除C项;材料体现的是梁启超认为国民素质对于民主政治的建立至关重要,没有涉及梁启超救国道路的改变,排除D项。

12.答案:B

解析:本题主要考查八国联军侵华。材料中清政府让东南各省大胆做事,联络一气,实际上就是授权他们为了保护东南有较大的自主权,故B正确;清廷对八国联军和战不定,并无抵抗到底的决心,排除A;清廷对八国联军侵华,企图瓜分中国的现实,以及中国必须变革以自强的形势并无清醒认识,排除C;清政府在八国联军侵华后很快改变方针,镇压义和团,且材料中也未提及与义和团作战,排除D。

13.答案:(1)变化:从重血缘到重文明。

积极作用:有利于形成民族凝聚力,抵御游猎文化对中原文化的征服,促进夷蛮融入华夏族,推动周边民族的文明进步,使华夏族更加稳定、分布更广泛。(任答四点得4分)

(2)特点:“夷狄”不再是周边少数民族,更多指向外国侵略者;承认“夷狄”有许多比中国优越之处;要求向“夷狄”(西方)学习。

努力:引进外国技术,创办了一批军事和民用工业,举办近代学校,选送留学生,创办新式海军等。

解析:(1)变化:根据材料“前期更侧重于血缘上与周王室的亲疏”“在内涵上更专注于文化上的进步与落后,把是否认同华夏礼乐文明作为区分夷夏的标准”可知从重血缘到重文明。

积极作用:根据材料“在春秋战国时期有利于民族凝聚力的形成,并变成强大的精神力量,抵御相对落后的游猎文化对中原文化的征服”可知有利于形成民族凝聚力,抵御游猎文化对中原文化的征服;根据材料“客观上促进了华夷的融合,在中华民族发展史上有一定的积极作用”可知促进夷蛮融入华夏族;推动周边民族的文明进步;使华夏族更加稳定、分布更广泛。

(2)特点:根据材料“打破了传统的‘华夷之别’的世界观,承认‘夷狄’却有许多比中国优越之处”可知“夷狄”不再是周边少数民族,更多指向外国侵略者;承认“夷狄”有许多比中国优越之处;根据材料“中国不能拘泥于祖宗之成法,而应循用西洋之法以求逐渐富强,否则中国永远处于落后挨打的地步”可知要求向“夷狄”(西方)学习。

努力:根据所学洋务运动相关知识可知引进外国技术,创办了一批军事和民用工业,举办近代学校,选送留学生,创办新式海军等。

14.答案:(1)材料一着眼于思想观念,认为戊戌变法第一次提出了由传统走向现代的系统方案。成为中国现代化的起点。材料二着眼于政治体制,认为戊戌变法触动了封建专制体制,为建立现代国家做出了有益尝试,成为中国现代化的起点。

(2)原因:时代变迁;史学理论发展;史料占有与挖掘;研究者自身素养。

解析:(1)根据材料一中“倡导博爱、平等、自由……构成了中国现代化的逻辑起点”和材料二中“但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立做出了有益的尝试”等信息可分析得出,两位作者对戊成变法构成中国现代化进程起点的不同认识。

(2)根据材料三中的“20世纪二三十年代、四五十年代,革命史观流行;六七十年代,阶段斗争史观流行;20世纪八十年代以来”并结合所学即可从时代变迁、史学理论发展、史料占有与挖掘、研究者自身素养等方面指出影响不同观点形成的因素。

2

思维知识整合

综合试题训练

1.鸦片战争期间,林则徐组织摘译的《各国律例》不仅部分翻译了瑞士滑达尔所著的《国际法》,还创造了关于西方政治体制诸如“律好司”(上院)、“甘文好司”(主院)厂、“巴厘满”(议会)等一些新鲜词汇。这说明,《各国律例》( )

A.全面介绍了西方的政治法律 B.旨在为国人引入近代意识

C.旨在服务于现实战争的需要 D.瓦解了清廷“天朝上国”观念

2.乾隆至道光年间,粤海关收取的关税多以银两方式上缴,这些银两被回炉重新熔炼成规格、成色统一的银锭后再上交国库。随着咸丰九年(1859年)10月粤海新关的成立,大部分关税所收银两不再重铸,而是直接以银元的形式支付战争赔款和外债。这一变动导致( )

A晚清的货币形制实现国际化 B.中国进一步沦为列强经济附庸

C.民众赋税负担因赔款而加重 D.清廷彻底丧失对海关的控制权

3.鸦片战争后,魏源所述“师夷之长技”,并不限于坚船利炮即军事一面,而是包含了军事、科技、文教等多个方面;对于美国的民主政治制度,他也是抱着赞赏的态度,虽然没有明确表示要予以采纳,但也没有表示排斥和反对。这表明魏源的主张( )

A.系统地借鉴了资本主义制度 B.以维护封建伦理纲常为根本出发点

C.宣扬了中体西用的价值理念 D.是对西方列强侵略挑战的积极回应

4.《海国图志》问世不久即传入日本,当时著名学者佐久间象山感叹自己与魏源“所见亦有暗合者”“真可谓海外同志”,另一日本学者感慨道:“使海内尽得观之,庶乎其为我边防之一助矣!”这表明此时中日两国的有识之士( )

A.有了“开眼看世界”的意识 B.主张中日结盟以反对西方的侵略

C.产生了反对封建专制的思想 D.掀起了“师夷长技”的社会运动

5.马克思说:“推动了这次大爆炸(指太平天国运动)的毫无疑问是英国的大炮。”这说明( )

A.鸦片战争激化了中国社会矛盾,导致太平天国运动的爆发

B.太平天国运动反对鸦片战争中清政府的卖国行为

C.清政府的腐败统治导致阶级矛盾的激化

D.鸦片战争是太平天国运动爆发的根本原因

6.太平天国起事后,清廷官兵不能阻挡,曾国藩、左宗棠等人号召乡人组织湘军,湘军的营制、训练全由曾、左等人自己规划操作,粮饷也自己筹办,由清廷畀以地方封疆大吏的名位,有动员当地资源的权力。李鸿章招募编练淮军,淮军将领在作战行军时期拥有庞大的自主权,并以此权力动员外省资源,不必仰仗中央授权。湘军、淮军的崛起( )

A.体现浓厚的宗法血缘特征 B.推动了晚清军事的近代化

C.加速了清政府政权的垮台 D.影响了晚清政治权力结构

7.第二次鸦片战争初期,尽管中英军队在广东对峙,驻扎在香港的英国军官和记者居然坐船绕过清军防线,进入广东山区度假、狩猎,山区里的居民向他们兜售农产品,提供食宿,并未向两广当局举报敌人潜入。材料从根本上反映了当时( )

A.民众的民族意识较为缺失 B.清政府失去了民众的支持

C.战争没有触及普通的民众 D.国人对世界形势茫然无知

8.英法联军攻占北京后,联军统帅额尔金照会恭亲王奕 ,声称“英法侨民,即在此园(圆明园)内遇害极惨”;而据法国俘虏科尔迪埃记载,巴夏礼一行8人被捕后,“初解至通州,过八里桥”禁锢一庙内,后被押送至京“加锁练(链)干狱”。据此可知( )

A.历史真相因年代久远而无法还原 B.英法侨民遇害是战争爆发的主因

C.侵略者试图为战争暴行寻找借口 D.中西方的维权意识存在明显差异

9.轮船招商局采用“官督商办”的经营管理模式。创办初期,李鸿章通过允许其承运官物、免税、贷款和缓息等多种途径,使它在与外国轮运公司的竞争中未曾处于劣势。从1874年到1892年,年年盈利。由此可知,该局( )

A.得益官方扶助,实力匹敌洋商 B.过于依赖官方,不利自身成长

C.专意谋取贴补,影响竞争公平 D.享有垄断特权,助推同业发展

10.1894年9月15日,清军主帅叶志超下令清军放弃平壤北撤。在相关当事人的公文报告和私人回忆中都提到,当天叶志超曾召集诸将,提出“北门之咽喉既失,子药又不齐全,转运不通,军心惊惧不如暂弃平壤”,众将未提出异议。对此认识正确的是( )

A.甲午战败源于清王朝的腐朽 B.叶志超对战败负有完全责任

C.清军将领谎报军情逃避罪责 D.清政府陆海军协同对日作战

11.梁启超说:“国民之文明程度低者,虽得明主贤相以代治之,及其人亡则其政息焉。譬犹严冬之际,置表于沸水中,虽其度骤升,水一冷而坠如故矣。”…仅凭“圣主”光绪帝“乾纲睿断”是不能取得改革成功的。这反映了梁启超( )

A.对百日维新失败感到遗憾 B.强调国民素养的重要性

C.主张兴民权实行君主立宪 D.放弃资产阶级改良道路

12.八国联军登陆前夕,东南各省督抚收到了朝廷密旨,密旨上说:“沿江沿海各省,彼族觊觎已久,尤关紧要。若再迟疑观望,坐误事机,必至国势日蹙,大局何堪设想 各督抚互相劝勉,联络一气,共挽危局。”这一密旨( )

A.反映了清廷动员东南各省参战的决心

B.某种程度上为后来的“东南互保”授权

C.说明清廷对当前局势有清醒认识

D.实质上号召东南清军与义和团联合作战

13.华夷之辨,又称“夷夏之辨”,在中国历史上产生过重要影响。阅读材料,完成下列要求。

材料一:春秋战国时期的华夷观有一个演变过程。前期更侧重于血缘上与周王室的亲疏,强调华夏诸国是同胞兄弟,夷狄是外族。到春秋中后期,“华夷之辨”在内涵上更专注于文化上的进步与落后,把是否认同华夏礼乐文明作为区分夷夏的标准。这样就形成了以文明与野蛮而不是以种族来区分华夷的观点。“华夷之辨”在春秋战国时期有利于民族凝聚力的形成,并变成强大的精神力量,抵御相对落后的游猎文化对中原文化的征服。以“尊王攘夷”为口号的大国争霸战争也在客观上促进了华夷的融合,在中华民族发展史上有一定的积极作用。

——摘编自朱绍侯《中国古代史教程》

材料二:洋务运动打破了传统的“华夷之别”的世界观,承认“夷狄”却有许多比中国优越之处,中国“人无弃才不如夷,地无遗利不如夷,君民不隔不如夷,名实不符不如夷”,中国不能拘泥于祖宗之成法,而应循用西洋之法以求逐渐富强,否则中国永远处于落后挨打的地步。这种交易进化的历史观,朦胧地看到世界历史发展的大势,洋溢着一种奋发向上的精神。

——章开沅、朱英《中国近代史》

(1)据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期“华夷之辨”的发展变化,指出这种观念的积极作用。

(2)据材料二并结合所学知识,指出洋务派“华夷”世界观的新特点,举例说明洋务派基于这种新世界观所作的努力。

14.一百年前,康有为、梁启超等人发起了戊戌变法,却昙花一现,归于失败,然戊戌变法却引起了人们的持续关注。阅读材料,回答问题。

材料一 戊戌变法在中国历史上第一次提出了由传统走向现代的系统方案。……倡导博爱、平等、自由、人权。这些思想观念并没有因戊戌变法的失败而消失其影响,相反,更加深入人心。……构成了中国现代化的逻辑起点。

——摘编自颜炳罡《戊戌变法与中国现代化进程》

材料二 “百日维新”虽然失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立做出了有益的尝试。以后发生的历次革命运动,从现代化的进程看,都与戊戌变法有着历史的连续性。也正因为如此,史学界才会把戊戌变法视作近代中国(政治)现代化进程的起点。

——摘编自《回顾戊戌·重温历史》

材料三

历史研究时期 戊戌变法失败原因的主要观点

20世纪二三十年代 变法主张没有得到贯彻,光绪皇帝处处受到慈禧太后的制约,手中无权,如果光绪有权,变法定会成功。(梁启超:《戊戌政变记》)

20世纪四五十年代,革命史观流行 脱离广大人民群众;和封建势力划不清界限;不反对帝国主义。(李嘉所:《关于戊戌变法失败原因的历史反思》)

20世纪六七十年代,阶级斗争史观流行 改良运动的产生,总是对抗革命、企图缓和社会矛盾,本质上是反动的。(中国近代史丛书编写组:《戊戌变法》)

20世纪八十年代以来 客观因素:政治结构不平衡;社会结构不利于变法;文化氛围不成熟。主观因素:即变法者指导思想和具体策略的不完善;变法者操作艺术和采取行为的不成熟与缺乏灵活性。(摘编自张喜云《改革开放以来学界关于戊戌变法研究综述》)

(1)根据材料一、二,说明作者对戊戌变法构成中国现代化进程起点的不同认识。

(2)史学界关于戊戌变法失败的原因有不同的观点。根据材料三并结合所学知识,概括分析影响不同观点形成的因素。

答案以及解析

1.答案:B

解析:本题考查林则徐“开眼看世界”。B项正确:由材料“不仅部分翻译了瑞士滑达尔所著的《国际法》,还创造了关于西方政治体制……一些新鲜词汇”可知《各国律例》有利于开启民智,推动民众了解西方法律和制度,为国人引入近代意识。A项说法绝对:“全面”表述过于绝对。C项主旨不符:《各国律例》是对西方国家的介绍,书籍内容不全为战争服务。D项说法绝对:“瓦解了”表述过于绝对。

2.答案:B

解析:题干信息“随着咸丰九年(1859年)10月粤海新关的成立,大部分关税所收银两不再重铸,而是直接以银元的形式支付战争赔款和外债”中国已经开始被动融入世界金融体系,中国进一步步沦为列强经济附庸,故B正确;A项“货币形制实现国际化”不符合史实排除;C不符合题干主旨,排除。D项说法绝对,不符合史实,排除。故选:B。

3.答案:D

解析:本题考查魏源“开眼看世界”。D项正确:结合材料及所学知识可知,魏源“师夷之长技”的主张是对西方列强侵略挑战的积极回应。A项史实不符:魏源作为地主阶级抵抗派,没有“系统地借鉴了资本主义制度”。B项主旨不符:材料没有封建伦理纲常的相关信息。C项史实不符:中体西用思想与材料所述时间不符。

4.答案:A

解析:本题考查魏源与《海国图志》。结合所学知识可知,19世纪中期,《海国图志》得到一些日本学者的赞同,表明此时中日两国的有识之士有了“开眼看世界”的意识,故A项正确。材料并未体现中日结盟以反对西方侵略的主张,排除B项;魏源写作的《海国图志》并不反对封建专制,排除C项;材料不足以说明中日两国都掀起了“师夷长技”的社会运动,排除D项。

5.答案:A

解析:材料“推动了这次大爆炸(指太平天国运动)的毫无疑问是英国的大炮”强调的是鸦片战争对太平天国运动的激化作用,A选项符合题意。太平天国运动的从其纲领和口号来看仍属于旧式的农民起义,因此B选项错误。C选项与材料无关,排除太平天国运动的根本原因是阶级矛盾激化的产物,D选项排除。故选:A。

6.答案:D

解析:据材料可知,清政府为了镇压太平天国,不得不倚重湘军、淮军,使得中央的一些权力下放到地方,影响了晚清政治权力结构,故D项正确;宗法血缘特征是嫡长子继承制,湘军、淮军的崛起,并不是靠血缘关系,排除A项;“推动了晚清军事的近代化”的是洋务运动,湘军、淮军仍属于旧式军队,排除B项;加速清政府政权垮台的是太平天国运动和废科举及列强人侵等,而不是“湘军、淮军的崛起”,排除C项。

7.答案:A

解析:本题考查晚清时期民众的民族意识的缺失。根据材料信息可知,第二次鸦片战争期间,广东山区的居民向英国军官和记者兜售农产品、提供食宿,且并未向地方政府举报敌人潜入,这在本质上反映了当时民众缺乏民族意识,不能深刻认识到英国对中国的侵略,故A项正确。材料体现的是民众的民族意识的缺失,并未体现民众对清政府政权的不认同,排除B项;C项说法与史实不符,第二次鸦片战争中很多普通民众遭受战火摧残,排除;材料并未强调中国人对世界形势的茫然无知,排除D项。

8.答案:C

解析:本题是单类型单项选择题。据设问可知,这是推断题,时空是第二次鸦片战争时期。根据材料“英法联军攻占北京后,联军统帅额尔金照会恭亲王奕 ,声称‘英法侨民,即在此园(圆明园)内遇害极惨’”可知,第二次鸦片战争期间,英法联军统帅额尔金以其侨民被害为借口对中国发动了侵略战争,即侵略者试图为战争暴行寻找借口,C项正确;“历史真相因年代久远而无法还原”表述有误,历史真相并不会因年代久远而无法还原,排除A项;英法侨民遇害是列强发动战争的借口,并不是主要原因,排除B项;材料未对比中西方的维权意识,与题干信息无关,排除D项。故选C项。

9.答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:近代中国。材料强调,1874年到1892年轮船招商局年年盈利,但盈利原因是因为官方扶持,如允许其承运官物、免税、贷款和缓息等,而不是依靠自身的管理优势、技术优势等,这并不利于企业自身的发展,B项正确;材料只是强调轮船招商局在创办初期不处于劣势,不等于实力可以匹敌洋商,排除A项;结合所学可知,轮船招商局属于洋务派创办的民用企业,主要目的是为军用企业提供资金,故“专意谋取贴补”的说法错误,排除C项;材料只是强调轮船招商局得到官方扶持,不等同于“享有垄断特权”,排除D项。故选B项。

10.答案:A

解析:依据相关当事人公文报告和私人回忆可知,平壤清军后援补给断绝,军心动摇,叶志超在征得诸将意见后下令北撤,这反映了甲午战争中清王朝的腐朽,A项正确。叶志超作为统帅对战败负有责任,但“完全责任”表述绝对,排除B项;“谎报军情”无法仅凭题干材料佐证,排除C项;清朝陆军的撤退与北洋舰队的英勇抗敌明显不协同,排除D项。

11.答案:B

解析:本题考查梁启超的思想主张。从材料“国民之文明程度低者,虽得明主贤相以代治之,及其人亡则其政息焉”可知梁启超认为由于国民的素质过低,即使有明主贤相建立新制度,也不会长久存在,他强调国民素养对于中国政治制度变革的重要性,故选B项;从材料“国民之文明程度低者,虽得明主贤相以代治之,及其人亡则其政息焉”可知材料的主旨是说明国民素质对政治的影响,不是对百日维新失败感到遗憾,排除A项;材料体现的是梁启超对于国民素质与实行民主政治关系的表述,没有涉及梁启超主张兴民权实行君主立宪,排除C项;材料体现的是梁启超认为国民素质对于民主政治的建立至关重要,没有涉及梁启超救国道路的改变,排除D项。

12.答案:B

解析:本题主要考查八国联军侵华。材料中清政府让东南各省大胆做事,联络一气,实际上就是授权他们为了保护东南有较大的自主权,故B正确;清廷对八国联军和战不定,并无抵抗到底的决心,排除A;清廷对八国联军侵华,企图瓜分中国的现实,以及中国必须变革以自强的形势并无清醒认识,排除C;清政府在八国联军侵华后很快改变方针,镇压义和团,且材料中也未提及与义和团作战,排除D。

13.答案:(1)变化:从重血缘到重文明。

积极作用:有利于形成民族凝聚力,抵御游猎文化对中原文化的征服,促进夷蛮融入华夏族,推动周边民族的文明进步,使华夏族更加稳定、分布更广泛。(任答四点得4分)

(2)特点:“夷狄”不再是周边少数民族,更多指向外国侵略者;承认“夷狄”有许多比中国优越之处;要求向“夷狄”(西方)学习。

努力:引进外国技术,创办了一批军事和民用工业,举办近代学校,选送留学生,创办新式海军等。

解析:(1)变化:根据材料“前期更侧重于血缘上与周王室的亲疏”“在内涵上更专注于文化上的进步与落后,把是否认同华夏礼乐文明作为区分夷夏的标准”可知从重血缘到重文明。

积极作用:根据材料“在春秋战国时期有利于民族凝聚力的形成,并变成强大的精神力量,抵御相对落后的游猎文化对中原文化的征服”可知有利于形成民族凝聚力,抵御游猎文化对中原文化的征服;根据材料“客观上促进了华夷的融合,在中华民族发展史上有一定的积极作用”可知促进夷蛮融入华夏族;推动周边民族的文明进步;使华夏族更加稳定、分布更广泛。

(2)特点:根据材料“打破了传统的‘华夷之别’的世界观,承认‘夷狄’却有许多比中国优越之处”可知“夷狄”不再是周边少数民族,更多指向外国侵略者;承认“夷狄”有许多比中国优越之处;根据材料“中国不能拘泥于祖宗之成法,而应循用西洋之法以求逐渐富强,否则中国永远处于落后挨打的地步”可知要求向“夷狄”(西方)学习。

努力:根据所学洋务运动相关知识可知引进外国技术,创办了一批军事和民用工业,举办近代学校,选送留学生,创办新式海军等。

14.答案:(1)材料一着眼于思想观念,认为戊戌变法第一次提出了由传统走向现代的系统方案。成为中国现代化的起点。材料二着眼于政治体制,认为戊戌变法触动了封建专制体制,为建立现代国家做出了有益尝试,成为中国现代化的起点。

(2)原因:时代变迁;史学理论发展;史料占有与挖掘;研究者自身素养。

解析:(1)根据材料一中“倡导博爱、平等、自由……构成了中国现代化的逻辑起点”和材料二中“但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立做出了有益的尝试”等信息可分析得出,两位作者对戊成变法构成中国现代化进程起点的不同认识。

(2)根据材料三中的“20世纪二三十年代、四五十年代,革命史观流行;六七十年代,阶段斗争史观流行;20世纪八十年代以来”并结合所学即可从时代变迁、史学理论发展、史料占有与挖掘、研究者自身素养等方面指出影响不同观点形成的因素。

2

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进